住まいへの関心が高まる中で、「リノベーション」という言葉を耳にする機会が増えました。雑誌やテレビ、ウェブサイトなどで理想の住空間を実現する手段として紹介されることも多く、新築やリフォームと並ぶ選択肢として注目されています。しかし、「リフォームと何が違うの?」「具体的にどんなことができるの?」といった疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。

この記事では、リノベーションの基本的な意味から、よく混同されがちなリフォームとの違い、メリット・デメリット、費用相場、そして成功させるためのポイントまで、網羅的に詳しく解説します。これから住まいづくりを検討される方、今の住まいをもっと快適にしたいと考えている方にとって、リノベーションがどのような可能性を秘めているのか、その全貌を理解するための一助となれば幸いです。

目次

リノベーションとは

現代の住まい選びにおいて、リノベーションは非常に魅力的な選択肢の一つです。しかし、その言葉が持つ本当の意味や、似た言葉である「リフォーム」との違いを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。ここでは、リノベーションの核心に迫り、その本質を明らかにしていきます。

新たな価値を加える大規模な改修工事

リノベーション(Renovation)を直訳すると「革新」「刷新」となります。住宅におけるリノベーションとは、単に古くなったものを元に戻すのではなく、既存の建物に対して大規模な工事を行い、現代のライフスタイルに合わせて間取りや内外装を全面的に刷新することで、新たな機能や付加価値を生み出すことを指します。

その本質は「価値の向上」にあります。例えば、以下のような工事がリノベーションの典型例です。

- 間取りの大幅な変更: 細かく仕切られていた部屋の壁を取り払い、広々としたリビングダイニングキッチン(LDK)を作る。

- デザイン性の向上: 内装を一新し、カフェ風や北欧風など、住む人の好みに合わせたデザイン空間を実現する。

- 住宅性能の向上: 断熱材を追加したり、二重サッシに交換したりして、夏は涼しく冬は暖かい省エネ性能の高い住まいに改良する。

- 耐震性の強化: 旧耐震基準で建てられた建物の構造を補強し、安心して暮らせる耐震性を確保する。

- ライフスタイルの変化への対応: 子どもが独立した後の夫婦二人の暮らしに合わせて部屋数を減らし、趣味のスペースや書斎を設ける。

このように、リノベーションは住まいのマイナスをゼロに戻すだけでなく、現状よりもさらにプラスの状態、つまり「+α」の価値を創造する改修と捉えることができます。それは、見た目の美しさだけでなく、住み心地、安全性、資産価値といった多角的な視点からの価値向上を目指す、積極的な住まいづくりの手法なのです。

リフォームとの違い

リノベーションと最も混同されやすいのが「リフォーム」です。どちらも住まいに手を加える工事ですが、その目的や規模、自由度には明確な違いがあります。ここでは、4つの主要な観点から両者の違いを詳しく見ていきましょう。

目的の違い

リフォームとリノベーションの最も根本的な違いは、その「目的」にあります。

- リフォーム(Reform): 英語の「Reform」は「改良」「改善」といった意味を持ちますが、日本の住宅業界では主に「老朽化した部分を元の状態に回復させること」を指します。つまり、壊れたり、汚れたり、古くなったりした部分を修繕し、新築時の状態に近づけるための「原状回復」が主な目的です。

- 具体例:壁紙の張り替え、古いキッチンの新しいシステムキッチンへの交換、外壁の塗り直しなど。

- リノベーション(Renovation): 前述の通り、「既存の建物に新たな付加価値を加えること」が目的です。住む人のライフスタイルや価値観を反映させ、住まいの機能性やデザイン性を根本から向上させます。

- 具体例:間取り変更、断熱・耐震補強、デザインコンセプトに基づいた内装の全面的な変更など。

簡単に言えば、リフォームが「マイナスをゼロに戻す」工事であるのに対し、リノベーションは「ゼロからプラスを生み出す」工事と理解すると分かりやすいでしょう。

工事規模の違い

目的が異なるため、自ずと工事の規模も変わってきます。

- リフォーム: 多くの場合、工事は部分的なものに留まります。キッチンだけ、浴室だけ、壁紙だけといったように、対象範囲が限定されることが一般的です。そのため、比較的小規模な工事が多くなります。

- リノベーション: 間取り変更などを伴うため、壁の撤去や設置、配管や配線の移動など、建物の構造躯体(骨組み)に近い部分まで手を入れる大規模な工事になることがほとんどです。内装をすべて解体して骨組みだけの状態にする「フルリノベーション(スケルトンリノベーション)」は、その最たる例です。

設計の自由度の違い

設計の自由度も、両者を分ける大きなポイントです。

- リフォーム: 基本的に既存の間取りや構造を前提として行われます。例えばキッチン交換の場合、配管の位置は変えずに同じ場所に新しいものを取り付けるのが一般的です。そのため、設計の自由度は比較的低いと言えます。

- リノベーション: 間取りや内装をゼロベースで考え直すことができるため、設計の自由度が非常に高いのが特徴です。壁を取り払って開放的な空間を作ったり、水回りの位置を大胆に変更したり(※建物の構造や規約による制限あり)、自分の理想とする住まいをオーダーメイド感覚で創り上げることが可能です。

費用と工期の違い

工事規模と設計の自由度の違いは、費用と工期にも直接影響します。

- リフォーム: 部分的な工事が中心であるため、費用は数十万円から数百万円程度、工期も数日から数週間で完了することが多いです。

- リノベーション: 大規模な工事となるため、費用は数百万円から数千万円に及ぶことも珍しくありません。工期も、設計プランニングから含めると半年以上、工事期間だけでも数ヶ月を要するのが一般的です。

これらの違いを理解することは、自分の目的や予算、時間的な制約に合わせて最適な選択をするための第一歩となります。

一目でわかるリノベーションとリフォームの比較表

ここまでの内容をまとめると、以下のようになります。この表を見れば、リノベーションとリフォームの違いが一目で理解できるでしょう。

| 比較項目 | リノベーション (Renovation) | リフォーム (Reform) |

|---|---|---|

| 目的 | 新たな付加価値の創造、性能の向上 | 老朽箇所の原状回復、部分的な改修 |

| 意味合い | 刷新、革新 (マイナスをプラスに) | 修繕、回復 (マイナスをゼロに) |

| 工事規模 | 大規模(間取り変更、構造躯体に関わる工事など) | 小〜中規模(部分的な設備の交換や内装の変更など) |

| 設計の自由度 | 非常に高い(オーダーメイドに近い) | 比較的低い(既存の間取りがベース) |

| 費用 | 高額になる傾向(数百万円〜数千万円) | 比較的安価な傾向(数十万円〜数百万円) |

| 工期 | 長期間(数ヶ月〜半年以上) | 短期間(数日〜数週間) |

| 具体例 | 間取り変更、断熱・耐震補強、デザインの一新 | 壁紙の張り替え、キッチン・浴室の設備交換、外壁塗装 |

リノベーションとは、単なる改修工事ではなく、住まいを通じて自己表現を行い、ライフスタイルそのものを豊かにするための創造的な行為と言えるでしょう。次の章では、この魅力的なリノベーションがもたらす具体的なメリットについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

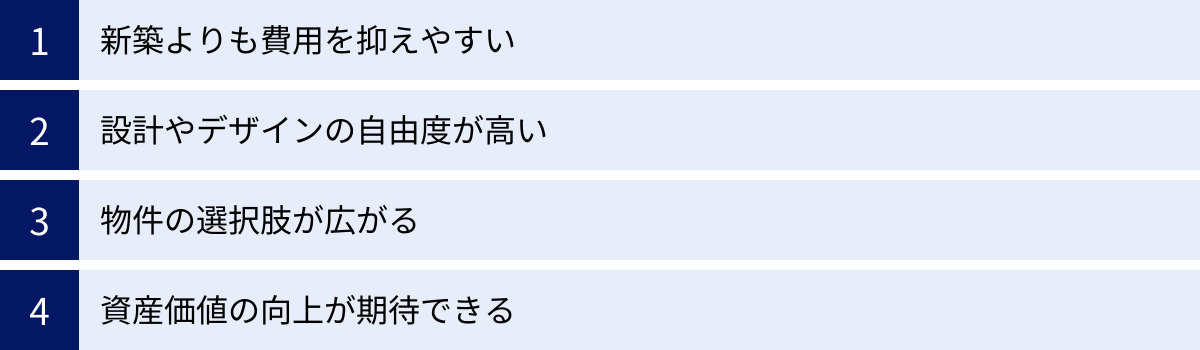

リノベーションのメリット

リノベーションが多くの人々に選ばれるのには、新築やリフォームにはない独自の魅力があるからです。費用面での柔軟性から、理想の住まいを追求できる自由度の高さまで、そのメリットは多岐にわたります。ここでは、リノベーションがもたらす4つの大きなメリットを詳しく解説します。

新築よりも費用を抑えやすい

多くの人にとって、住まいづくりで最も気になるのが費用です。リノベーションの最大のメリットの一つは、同等の立地や広さの新築物件を購入する場合と比較して、総額の費用を抑えやすい点にあります。

これは、「中古物件の購入費用」と「リノベーション費用」を合計した金額が、同じエリアの新築物件の価格を下回るケースが多いためです。特に、都心部や駅近などの人気エリアでは、新築物件は非常に高額ですが、中古物件であれば比較的手の届きやすい価格で見つけることが可能です。

例えば、ある人気エリアで新築マンションが7,000万円で販売されているとします。同じエリアで、築年数が経過した中古マンションを4,500万円で購入し、1,500万円かけてフルリノベーションを行った場合、総額は6,000万円となります。この場合、新築よりも1,000万円安く、しかも内装は新築同様の、自分好みの空間に住むことができるのです。

もちろん、選ぶ物件の価格やリノベーションの内容によっては、新築と変わらない、あるいはそれ以上の費用がかかる場合もあります。しかし、予算に応じてリノベーションの規模や内容を調整できる柔軟性があるため、コストコントロールがしやすいのも魅力です。予算内で理想の住まいを実現するための有力な選択肢と言えるでしょう。

設計やデザインの自由度が高い

リノベーションの醍醐味は、何と言ってもその圧倒的な設計・デザインの自由度の高さにあります。建売住宅や新築マンションでは、間取りや内装の選択肢が限られていることがほとんどですが、リノベーションなら、自分のライフスタイルや趣味、美意識を隅々まで反映させた、世界に一つだけの空間を創り出すことができます。

- 自由な間取り: 既存の壁を取り払い、仕切りのない広々としたLDKを実現する。あるいは、大きな一部屋を二つに分けて、子ども部屋や書斎を新たに作る。生活動線を考慮して水回りの位置を変更するなど、暮らし方に合わせた最適な間取りを追求できます。

- こだわりのデザイン: 床材に無垢材を使ったり、壁を漆喰や珪藻土で仕上げたり、好みのタイルや照明器具を選んだりと、素材の一つひとつにまでこだわることが可能です。「ブルックリンスタイル」「北欧モダン」「和モダン」など、明確なデザインコンセプトを掲げ、統一感のある空間を創り上げることもできます。

- 趣味やライフスタイルを反映: 「キッチンを主役にした家にしたい」「ホームシアターを楽しめる防音室が欲しい」「玄関に大きなシューズクロークと土間収納を作りたい」といった、個別の要望にも柔軟に対応できます。

このように、リノベーションは「住まいに自分たちの暮らしを合わせる」のではなく、「自分たちの暮らしに住まいを合わせる」ことを可能にする手法です。既成概念にとらわれず、理想の暮らしをゼロから描き、それを形にできる喜びは、リノベーションならではの大きなメリットです。

物件の選択肢が広がる

理想の住まいを考えるとき、立地は非常に重要な要素です。通勤・通学の利便性、周辺環境、子育てのしやすさなど、多くの人が立地にこだわりたいと考えています。しかし、特に都市部では、希望のエリアに新築物件が供給されるとは限りません。新築用地は限られており、選択肢が非常に少ないのが現実です。

その点、リノベーションは中古物件を対象とするため、物件の選択肢が格段に広がります。新築市場に比べて中古市場のストックは圧倒的に多く、様々な年代、様々なタイプの物件が流通しています。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 人気エリアでの住まい探しが容易に: 新築の供給が少ない駅近や都心部、文教地区などでも、中古物件なら見つけられる可能性が高まります。

- 多様な選択肢: マンションだけでなく、戸建ても選択肢に入ります。また、ヴィンテージマンションのような、新築にはない独特の雰囲気を持つ物件を選ぶこともできます。

- 周辺環境の確認: 中古物件は、すでに建物が建ち、周辺のコミュニティも形成されています。そのため、購入前に日当たりや風通し、騒音、近隣の様子などを実際に確認できるという安心感があります。

「立地」という変えられない要素を最優先し、その上で「内装」という変えられる要素をリノベーションで自分好みに変えていく。この考え方によって、諦めていた憧れのエリアに、理想の住まいを持つという夢を実現しやすくなるのです。

資産価値の向上が期待できる

一般的に、建物の資産価値は築年数とともに下落していきます。特に木造戸建ては築20〜25年程度で建物の価値がほぼゼロになると言われています。しかし、リノベーションを行うことで、この資産価値の下落カーブを緩やかにしたり、場合によっては価値を向上させたりすることが期待できます。

中古物件は、新築に比べて購入時の価格下落がすでに進んでいるため、購入後の価値の下落幅が小さいという特徴があります。そこにリノベーションを施し、現代のニーズに合ったデザイン性や機能性を付加することで、物件の魅力を高めることができます。

- デザイン性の向上: 時代を問わない普遍的なデザインや、人気の高いデザインを取り入れることで、物件の市場価値が高まります。

- 住宅性能の向上: 断熱改修や耐震補強、省エネ設備の導入などは、住宅の性能評価を高め、資産価値に直結します。例えば、「長期優良住宅」の認定を受けられるようなリノベーションを行えば、税制上の優遇だけでなく、売却時にも有利に働く可能性があります。

- メンテナンス性: 古い配管や配線を一新することで、将来的なメンテナンスコストを削減でき、これも資産価値の維持に繋がります。

もちろん、すべてのリノベーションが資産価値向上に繋がるわけではありません。しかし、将来的な売却や賃貸化も視野に入れる場合、適切なリノベーションを施すことは、単なる自己満足に終わらない、賢い投資となり得るのです。

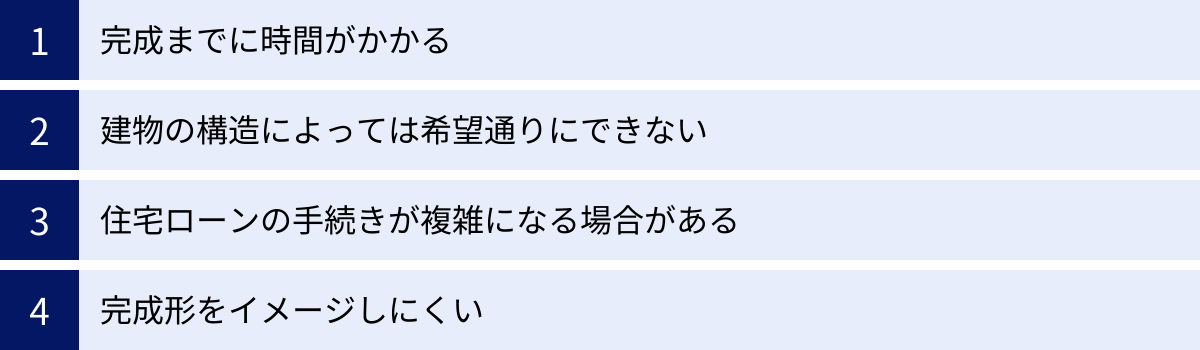

リノベーションのデメリット

リノベーションには多くの魅力がある一方で、事前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。夢の住まいづくりで後悔しないためには、メリットだけでなく、これらの課題にも目を向け、対策を講じることが重要です。ここでは、リノベーションを検討する際に直面する可能性のある4つのデメリットを解説します。

完成までに時間がかかる

リノベーションは、思い立ってすぐに完成するものではありません。物件探しから始まり、プランニング、設計、工事、そして引き渡しまで、一連のプロセスにはかなりの時間を要します。これは、特に新築の建売住宅や分譲マンションの購入と比較した場合、顕著なデメリットとなります。

一般的なリノベーションのタイムラインは以下のようになります。

- 情報収集・会社選び: 1〜3ヶ月

- 物件探し(中古物件を購入する場合): 2〜6ヶ月

- 設計・プランニング: 2〜4ヶ月

- 工事期間: 3〜6ヶ月

これらを合計すると、トータルで短くても半年、長い場合は1年以上かかることも珍しくありません。特に、中古物件探しは「出会い」の要素も強く、理想の物件がすぐに見つかるとは限りません。また、設計・プランニング段階では、こだわりが強いほど打ち合わせに時間がかかります。

この長い期間は、現在の住まいの家賃を払い続けなければならない、子どもの入学・進学のタイミングに間に合わせたい、といった時間的な制約がある方にとっては大きな負担となり得ます。リノベーションを計画する際は、この時間的な余裕を十分に確保しておくことが不可欠です。

建物の構造によっては希望通りにできない

「リノベーションならどんな間取りも自由自在」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実際には建物の構造上の制約によって、実現できないこともあります。特に、壁の撤去や移動に関しては、建物の安全性を支える重要な構造体である場合、手を加えることができません。

建物の構造は、主に以下のような種類があり、それぞれに制約が異なります。

- マンションの構造

- ラーメン構造: 柱と梁で建物を支える構造です。室内の壁は構造に関係ない「間仕切り壁」であることが多いため、比較的自由に撤去・移動が可能です。多くのマンションで採用されています。

- 壁式構造: 柱や梁の代わりに、鉄筋コンクリートの「構造壁」で建物を支える構造です。この構造壁は撤去できないため、間取りの変更には大きな制約がかかります。低層のマンションに多く見られます。

- 戸建ての構造

- 木造軸組工法(在来工法): 柱と梁で骨組みを作る日本の伝統的な工法です。構造上重要な柱や筋交い以外は比較的自由に壁を動かせるため、間取り変更の自由度は高いと言えます。

- ツーバイフォー工法(木造枠組壁工法): 壁、床、天井の「面」で建物を支える工法です。壁が構造体としての役割を担っているため、壁の撤去や大きな窓の設置には厳しい制限があります。

このように、希望する間取り変更が可能かどうかは、物件の構造に大きく依存します。デザイン先行で話を進めても、後から「この壁は壊せません」という事態になりかねません。物件探しの段階から専門家(リノベーション会社や建築士)に同行してもらい、構造を確認しながら進めることが失敗を避けるための鍵となります。

住宅ローンの手続きが複雑になる場合がある

中古物件を購入してリノベーションを行う場合、資金計画、特に住宅ローンの手続きが新築購入時よりも複雑になることがあります。課題となるのは、「物件購入費用」と「リノベーション費用」をどのように借り入れるかです。

主な選択肢は以下の3つですが、それぞれにメリット・デメリットがあります。

- 住宅ローンとリフォームローンを別々に組む:

- メリット:手続きが比較的シンプル。

- デメリット:リフォームローンは住宅ローンに比べて金利が高く、借入期間が短い傾向があるため、月々の返済負担が大きくなります。

- リノベーション一体型住宅ローンを利用する:

- メリット:物件購入費用とリノベーション費用をまとめて、住宅ローンの低い金利で長期間借り入れできるため、月々の返済負担を軽減できます。

- デメリット:取り扱っている金融機関が限られます。また、審査の際には物件の担保価値に加えて、リノベーションの工事計画書や見積書の提出が必要となり、通常の住宅ローンより手続きが煩雑で、審査にも時間がかかる場合があります。

- 住宅ローンを組んだ後、リフォームローンを別途組む:

- 住宅ローンの借入額や個人の信用情報によっては、追加でリフォームローンを組むのが難しい場合があります。

最適なローンを選ぶためには、金融機関の比較検討が不可欠です。最近ではリノベーション一体型ローンを取り扱う金融機関も増えていますが、融資条件は様々です。資金計画に強いリノベーション会社に相談し、提携している金融機関を紹介してもらうのも一つの有効な方法です。

完成形をイメージしにくい

リノベーションは、何もない状態から空間を創り上げていくため、図面や内装材のサンプルだけでは、完成後の空間を正確にイメージするのが難しいというデメリットがあります。

「壁紙をサンプルで見たときは良かったのに、広い面積に張ってみたらイメージと違った」「図面では広く感じたのに、実際に家具を置いたら狭く感じる」といったミスマッチは、リノベーションで起こりがちな失敗例です。

この「イメージのズレ」を最小限に抑えるためには、リノベーション会社の提案力が重要になります。

- 3DパースやVRの活用: コンピュータグラフィックスを使って、完成後の空間を立体的に、リアルに再現してくれるサービス。家具を配置したシミュレーションも可能です。

- ショールームやモデルルーム: 実際に使われる建材や設備に触れたり、リノベーション後の空間を体感したりできます。

- 豊富な施工事例: 過去の事例写真を見ることで、その会社がどのようなデザインを得意としているのか、どのような空間を実現できるのかを具体的に把握できます。

完成後の「こんなはずじゃなかった」を防ぐためには、こうしたツールを活用し、担当者と密にコミュニケーションを取りながら、最終的なイメージのすり合わせを徹底的に行うことが何よりも大切です。

リノベーションとリフォームはどちらを選ぶべき?

ここまでリノベーションのメリット・デメリット、そしてリフォームとの違いを解説してきました。では、実際に自分の場合はどちらを選べば良いのでしょうか。この章では、それぞれの選択がどのようなタイプの人に向いているのか、具体的な人物像を挙げながら、判断の指針を示します。

リノベーションが向いている人

リノベーションは、住まいに対して明確なビジョンやこだわりを持ち、それを実現したいと考える人に最適な選択肢です。以下のような方は、リノベーションを検討する価値が大いにあるでしょう。

- デザインや間取りに強いこだわりがある人

「雑誌で見たようなおしゃれなカフェ風のキッチンにしたい」「家族が集まるリビングは、壁を取り払って開放的な大空間にしたい」「趣味の自転車を飾れる広い土間が欲しい」など、既存の住宅では満たせない、独自のライフスタイルや美意識を反映した住まいを求めている人にとって、リノベーションの自由度の高さは最大の魅力です。自分だけのオーダーメイド空間を創り上げるプロセスそのものを楽しみたい方に向いています。 - 希望の立地で、予算を抑えつつ理想の住まいを手に入れたい人

「都心や駅近に住みたいけれど、新築は高すぎて手が出ない」と考えている人にとって、「中古物件購入+リノベーション」という選択肢は非常に有効です。立地という譲れない条件を優先しながら、内装は新築同様、あるいはそれ以上に自分好みに仕上げることが可能です。新築にこだわらず、賢くコストをコントロールしながら理想の暮らしを実現したい、合理的な考え方を持つ人に適しています。 - 住宅の性能を根本から向上させたい人

見た目の美しさだけでなく、住まいの性能にもこだわりたい人にもリノベーションはおすすめです。「冬の寒さや夏の暑さを解消したい」「地震に備えて安心して暮らせる家にしたい」といった要望に対し、断熱改修や耐震補強といった根本的な対策を施すことができます。古い家の性能を現代の基準に合わせてアップデートし、快適で安全な暮らしを長期的に実現したいと考えている方に最適です。 - 住まいづくりに時間と労力をかけることを厭わない人

前述の通り、リノベーションは完成までに長い時間と多くの工程を要します。物件探しから始まり、リノベーション会社との打ち合わせ、仕様決めなど、決断すべき項目は山ほどあります。この一連のプロセスを「家づくりの楽しみ」と捉え、積極的に関わっていける人でなければ、途中で疲弊してしまうかもしれません。じっくりと時間をかけて、自分の理想を追求したいという情熱のある人に向いています。

リフォームが向いている人

一方で、リフォームはより手軽で現実的な解決策を求める人に適しています。大掛かりな変更は不要で、特定の課題を解決したい場合に有効な手段です。

- 既存の間取りに大きな不満がない人

現在の間取りや家の基本的な構造には満足しており、「古くなったキッチンを新しくしたい」「お風呂が寒いのでユニットバスを交換したい」「壁紙が汚れてきたので張り替えたい」といった、部分的な改善を求めている人にはリフォームが最適です。目的が明確で、工事範囲も限定的なため、費用と時間をかけずに住まいの快適性を向上させることができます。 - できるだけ費用と時間をかけずに工事を済ませたい人

リノベーションのような大規模な工事は望んでおらず、予算を抑え、短い工期で問題を解決したいと考えている人にはリフォームが向いています。例えば、転勤や子どもの進学などで引っ越しの時期が決まっている場合や、仮住まいをせずに住みながら工事を済ませたい場合など、時間的な制約がある方にも適しています。 - 設備の機能性を向上させたい人

「掃除がしやすい最新のトイレにしたい」「食洗機付きのシステムキッチンにしたい」「追い焚き機能付きのお風呂にしたい」など、間取りは変えずに、住宅設備のグレードアップによって生活の利便性を高めたいというニーズが中心の方には、リフォームが最もコストパフォーマンスの高い選択肢となります。 - 住まいに関する意思決定の負担を軽くしたい人

リノベーションのようにゼロからすべてを決めていくのは大変だと感じる方にとって、リフォームは心理的な負担が少ない選択肢です。設備の交換であれば、メーカーのショールームでいくつかの選択肢から選ぶだけで済みます。複雑なプランニングや長期間の打ち合わせを避け、手軽に住環境を改善したいと考える方に適しています。

最終的にどちらを選ぶべきかは、「あなたが住まいに対して何を求め、どこまで変えたいのか」という根本的な問いへの答えによって決まります。まずはご自身の要望を整理し、優先順位をつけることから始めてみましょう。

リノベーションの種類

「リノベーション」と一言で言っても、その規模や範囲によっていくつかの種類に分けられます。代表的なのが「フルリノベーション」と「部分リノベーション」です。それぞれの特徴を理解することで、自分の希望や予算に合ったリノベーションの形が見えてきます。

フルリノベーション(スケルトンリノベーション)

フルリノベーションとは、その名の通り、住戸全体を対象に行う大規模なリノベーションのことです。特に、床、壁、天井といった内装や設備をすべて取り払い、建物の構造躯体(骨組み)だけの状態に戻してから、間取りや内装をゼロから再構築する手法を「スケルトンリノベーション」と呼びます。

- 特徴とメリット

フルリノベーションの最大のメリットは、設計の自由度が究極的に高いことです。スケルトン状態にすることで、普段は見えない配管や配線、断熱材といったインフラ部分もすべて新しく交換できます。これにより、以下のようなことが可能になります。- 抜本的な間取り変更: 既存の間取りに一切とらわれず、ライフスタイルに合わせた理想の空間レイアウトを実現できます。

- インフラの一新による安心感: 給排水管やガス管、電気配線などをすべて新しくするため、漏水や漏電といった将来的なトラブルのリスクを大幅に低減できます。築年数の古い物件でも安心して長く住むことができます。

- 住宅性能の根本的な向上: 壁や床を剥がした状態で、断熱材を隙間なく充填したり、耐震補強を行ったりすることが可能です。これにより、省エネ性や耐震性を飛躍的に高めることができます。

- 統一感のあるデザイン: 住戸全体を一つのコンセプトでデザインできるため、細部にまでこだわった、完成度の高い空間を創り出せます。

- デメリットと注意点

自由度が高い反面、デメリットも存在します。- 高額な費用: 工事範囲が広いため、当然ながら費用は高額になります。解体費用や廃材の処理費用もかさみます。

- 長い工期: 設計から工事完了まで、半年から1年以上かかるのが一般的です。工事期間中は住むことができないため、仮住まいの確保とその費用が必要になります。

- 構造上の制約: スケルトンにしても、前述の通り、マンションの構造壁や戸建ての耐力壁など、撤去できない壁や柱は存在します。

フルリノベーションは、「中古物件を購入して、中身は完全に新築以上の自分仕様にしたい」という方に最適な、最もダイナミックなリノベーション手法と言えるでしょう。

部分リノベーション

部分リノベーションとは、住まい全体ではなく、特定のエリアや目的に絞って行うリノベーションです。フルリノベーションとリフォームの中間的な位置づけと考えることもできます。

- 特徴とメリット

工事範囲を限定することで、費用や工期を抑えながら、住まいの課題を解決し、価値を高めることができます。- ライフスタイルの変化に合わせた改修: 例えば、「子どもが独立したので、使わなくなった2部屋を繋げて広い趣味室にする」といった、間取り変更を伴う改修が代表例です。

- 特定の空間の価値向上: 「LDK(リビング・ダイニング・キッチン)だけを全面的に改装して、家族が集まる中心的な空間にする」「水回り(キッチン、浴室、洗面、トイレ)をまとめて一新し、家事動線を改善する」など、生活の中で重要度の高い空間に集中的に投資できます。

- コストと工期の抑制: フルリノベーションに比べて、工事範囲が狭いため、費用と工期を大幅に抑えることが可能です。内容によっては、住みながらの工事も不可能ではありません。

- デメリットと注意点

手軽さが魅力の一方で、いくつかの注意点があります。- 既存部分との調和: リノベーションした部分と、していない既存の部分との間で、デザインやテイストのギャップが生まれてしまう可能性があります。床材や壁紙の色、建具のデザインなど、全体のバランスを考慮したプランニングが重要です。

- 見えない部分の課題: 壁の内側にある配管や断熱材などは、工事範囲外であれば古いまま残ります。そのため、将来的に別の箇所で問題が発生するリスクは残ります。

- 中途半端になる可能性: 「ついでにここも」と工事範囲を広げていくと、結果的に費用がかさみ、フルリノベーションと変わらない金額になってしまうこともあります。どこまで手を入れるのか、最初に明確な線引きをしておくことが大切です。

部分リノベーションは、「全体の雰囲気は気に入っているが、特定のエリアだけを抜本的に変えたい」「予算を抑えつつ、最も不満のある箇所を解決したい」という方に適した、現実的で柔軟なリノベーション手法です。

リノベーションの費用相場

リノベーションを検討する上で、最も気になるのが「いくらかかるのか?」という費用面でしょう。リノベーション費用は、工事の規模や内容、使用する建材や設備のグレードによって大きく変動しますが、ある程度の相場観を持っておくことは、資金計画を立てる上で非常に重要です。ここでは、フルリノベーションと部分リノベーションの費用相場を、マンションと戸建て、箇所別に詳しく見ていきます。

※ここに記載する費用はあくまで一般的な目安であり、物件の状態や地域、依頼する会社によって変動します。正確な費用は必ず個別の見積もりで確認してください。

フルリノベーションの費用相場

内装を全面的に刷新するフルリノベーションは、工事費用が最も高額になります。費用は「平米(㎡)単価」で語られることが多く、一般的に1㎡あたり10万円〜25万円程度が目安とされています。

マンションの場合

マンションのフルリノベーションは、構造躯体以外の内装・設備をすべて新しくする工事を指します。

| 広さ(専有面積) | 費用相場 | 主な工事内容 |

|---|---|---|

| 50㎡ | 500万円 〜 1,000万円 | 間取り変更、内装全面、キッチン・浴室・トイレ・洗面台交換、給排水管・ガス管・電気配線更新など |

| 70㎡ | 700万円 〜 1,400万円 | 同上 |

| 90㎡ | 900万円 〜 1,800万円 | 同上 |

費用に幅があるのは、主に以下の要因によるものです。

- 設備のグレード: キッチンやユニットバスなどの住宅設備は、グレードによって価格が大きく異なります。

- 内装材の質: フローリングを無垢材にする、壁を漆喰にするなど、自然素材や高級な素材を選ぶと費用は上がります。

- 間取り変更の規模: 壁の撤去・新設が多いほど、費用は高くなります。

- 物件の状態: 既存の建物の劣化が激しい場合、下地処理などで追加費用がかかることがあります。

一般的に、デザイン性や素材にこだわると平米単価は20万円以上、標準的な仕様であれば平米単価12万円〜15万円程度が一つの目安となります。

戸建ての場合

戸建てのフルリノベーションは、マンションに比べて工事範囲が広く、複雑になるため、費用が高くなる傾向があります。内装に加えて、外壁、屋根、外構(庭など)も工事範囲に含まれることがあるほか、耐震補強や断熱改修といった性能向上工事が重要になります。

| 延床面積 | 費用相場 | 主な工事内容 |

|---|---|---|

| 80㎡ | 800万円 〜 2,000万円以上 | 内装全面、設備一式交換、間取り変更、耐震補強、断熱改修、外壁・屋根の補修・塗装など |

| 100㎡ | 1,000万円 〜 2,500万円以上 | 同上 |

| 120㎡ | 1,200万円 〜 3,000万円以上 | 同上 |

戸建ての費用が大きく変動する要因は、マンションの要因に加えて以下の点が挙げられます。

- 耐震補強工事: 現行の耐震基準を満たすための補強工事は、規模によって100万円〜300万円以上かかる場合があります。

- 断熱改修工事: 壁・床・天井への断熱材の充填や、窓を高性能なサッシに交換する工事は、家の規模や仕様によって数十万円〜200万円以上かかります。

- 外壁・屋根工事: 塗装だけでなく、サイディングの張り替えや屋根の葺き替えを行う場合は、それぞれ100万円以上の費用が必要です。

- シロアリ対策など: 建物の基礎部分の状態によっては、防蟻処理などが必要になることがあります。

戸建ての場合、どこまで性能向上工事を行うかによって総額が大きく変わるため、予算と優先順位を明確にすることが重要です。

【箇所別】部分リノベーションの費用相場

特定の箇所に絞って行う部分リノベーションは、比較的費用を抑えられます。ここでは、代表的な箇所の費用相場を見ていきましょう。

| 工事箇所 | 費用相場 | 主な工事内容と価格変動要因 |

|---|---|---|

| キッチン | 50万円 〜 150万円 | システムキッチンのグレード、壁付けから対面式への変更(配管工事伴う)、内装工事の有無 |

| 浴室・お風呂 | 60万円 〜 200万円 | ユニットバスのグレード(サイズ、機能)、在来工法からユニットバスへの変更(解体・基礎工事伴う) |

| トイレ | 20万円 〜 50万円 | 便器本体のグレード(タンクレス、温水洗浄機能など)、内装工事(床・壁)、手洗い器の新設 |

| リビング | 50万円 〜 300万円以上 | 内装(壁紙・床)の変更のみなら比較的安価。間取り変更、床暖房設置、造作家具などで高額に |

| 間取りの変更 | 30万円 〜 200万円以上 | 壁の撤去・新設、ドアの設置。撤去する壁の長さや構造、電気工事の有無で変動 |

これらの費用は、あくまで単体の工事を行った場合の目安です。複数の箇所を同時にリノベーションすることで、足場代や人件費、廃材処理費などを一本化でき、トータルコストを抑えられる場合もあります。リノベーション会社に相談し、効率的な工事計画を立ててもらうのがおすすめです。

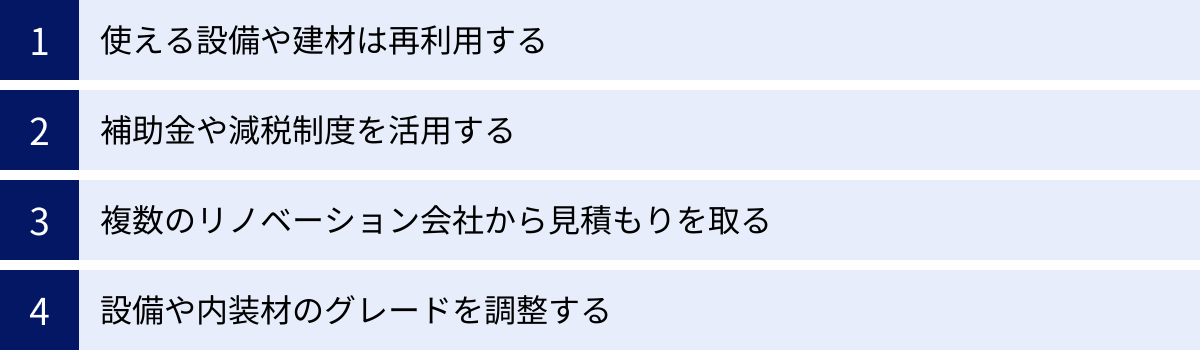

リノベーション費用を安く抑えるコツ

リノベーションは大きな費用がかかるため、少しでもコストを抑えたいと考えるのは当然のことです。無駄な出費を減らし、賢く理想の住まいを実現するためには、いくつかのコツがあります。ここでは、リノベーション費用を安く抑えるための具体的な4つの方法を紹介します。

使える設備や建材は再利用する

リノベーションというと、すべてを新しくしなければならないと考えがちですが、まだ十分に使える設備や建材を活かすことで、コストを大幅に削減できます。これを「リユース」や「リサイクル」と呼びます。

- 住宅設備の再利用: 例えば、エアコンや給湯器が比較的新しく、機能的にも問題がない場合は、無理に交換せずそのまま使用することを検討しましょう。取り外しと再設置の費用はかかりますが、新品を購入するよりはるかに安く済みます。

- 建具や建材の再利用: ドアや窓、クローゼットの扉なども、状態が良ければ塗装や補修を施すだけで、新品同様の雰囲気に生まれ変わらせることができます。また、既存のフローリングの上に新しい床材を重ねて張る「重ね張り(上張り)」工法は、既存の床を解体・撤去する費用と手間を省けるため、コストダウンに繋がります。

- 古材の活用: 解体した柱や梁などを、あえて見せるデザインとして再利用することも一つの手です。古材ならではの風合いが、空間に独特の温かみと個性を与えてくれます。

リノベーション会社との打ち合わせの際に、「これはまだ使えますか?」と積極的に確認し、残せるものと新しくするもののメリハリをつけることが、賢いコストコントロールの第一歩です。

補助金や減税制度を活用する

国や地方自治体は、住宅の質の向上を促進するために、リノベーション(リフォーム)に関する様々な支援制度を用意しています。これらの補助金や減税制度を最大限に活用することで、実質的な負担を軽減できます。

代表的な制度には以下のようなものがあります。(※制度の内容や適用条件は年度によって変わるため、必ず最新の情報を公式サイト等で確認してください)

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業: 耐震性、省エネ性、劣化対策など、住宅の性能を向上させるリフォームに対して国が補助金を交付する制度です。

- 住宅ローン減税(リフォーム): ローンを利用して一定の条件を満たすリフォームを行った場合、年末のローン残高に応じて所得税が控除されます。

- リフォーム促進税制: 耐震、バリアフリー、省エネなどの特定の改修工事を行った場合に、所得税が控除される制度です。

- 自治体の補助金制度: お住まいの市区町村が独自に設けている補助金制度もあります。例えば、三世代同居のためのリフォーム補助や、地域の木材を使用したリフォームへの補助など、内容は様々です。

これらの制度は、申請期間が定められていたり、工事前に申請が必要だったりと、手続きが複雑な場合があります。リノベーション会社の中には、これらの制度に詳しく、申請のサポートをしてくれるところもあります。会社選びの際に、補助金制度の活用実績について尋ねてみると良いでしょう。

複数のリノベーション会社から見積もりを取る

リノベーション費用は、会社によって大きく異なる場合があります。同じ工事内容でも、会社の規模、得意な工法、材料の仕入れルートなどによって、見積もり金額に差が出るのです。そのため、必ず2〜3社以上のリノベーション会社から相見積もりを取ることは、適正価格を把握し、コストを抑える上で不可欠です。

相見積もりを取る際のポイントは以下の通りです。

- 同じ条件で見積もりを依頼する: 各社に同じ要望、同じ仕様を伝え、条件を揃えて比較検討できるようにしましょう。

- 価格だけで判断しない: 最も安い見積もりを出した会社が、必ずしもベストな選択とは限りません。なぜその価格なのか、見積もりの内訳を詳細に確認することが重要です。安すぎる場合は、必要な工事項目が抜けていたり、質の低い材料を使っていたりする可能性もあります。

- 提案内容や担当者の対応も比較する: 価格だけでなく、こちらの要望を汲み取った上で、より良い提案をしてくれるか、質問に丁寧に答えてくれるかなど、担当者の質や会社全体の対応力も重要な判断基準になります。

手間はかかりますが、複数の会社を比較することで、コストパフォーマンスが高く、信頼できるパートナーを見つけることができます。

設備や内装材のグレードを調整する

リノベーション費用を大きく左右するのが、キッチンやユニットバスといった住宅設備や、床・壁などに使う内装材のグレードです。すべてを最高級のもので揃えようとすると、予算はあっという間に膨れ上がってしまいます。

コストを抑えるためには、「お金をかける部分(こだわりたい部分)」と「コストを抑える部分(妥協できる部分)」にメリハリをつける「選択と集中」の考え方が非常に有効です。

- お金をかける部分の例:

- 毎日使うキッチンカウンターの天板や水栓金具

- リビングなど、人目に付きやすく、長く過ごす空間の床材

- デザインの核となる照明器具やタイル

- コストを抑える部分の例:

- あまり使わない部屋や収納内部の壁紙(量産品のクロスを選ぶ)

- トイレや洗面台などの設備(多機能ではないシンプルなモデルを選ぶ)

- 建具(ドアなど)を造作ではなく、既製品から選ぶ

どこにこだわり、どこで力を抜くかを家族で話し合い、優先順位を明確にすることで、満足度を下げずに全体の費用を効果的にコントロールできます。リノベーション会社に予算を伝え、その範囲内で最適なプランを提案してもらうのも良い方法です。

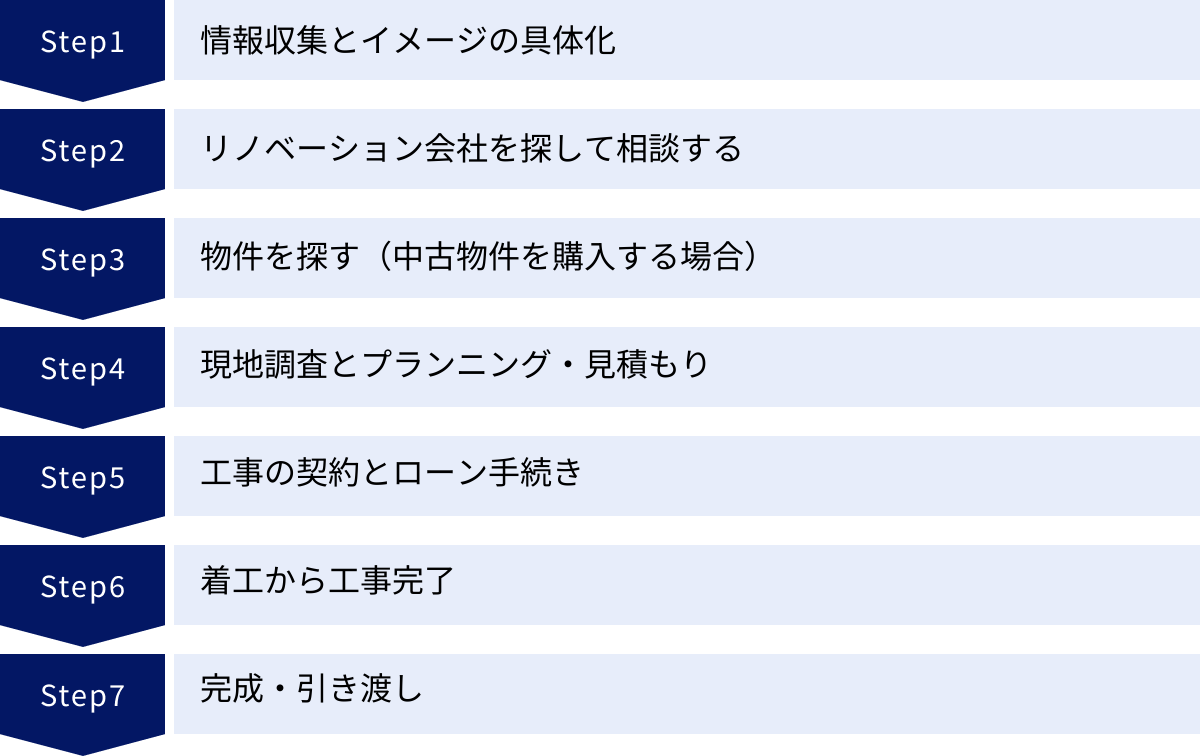

リノベーションの進め方【7ステップ】

リノベーションは、思い描いた理想の住まいを現実にするためのエキサイティングなプロセスですが、同時に多くの工程を含む複雑なプロジェクトでもあります。全体像を把握し、計画的に進めることが成功の鍵です。ここでは、情報収集から引き渡しまで、リノベーションの一般的な流れを7つのステップに分けて解説します。

① 情報収集とイメージの具体化

すべての始まりは、情報収集と「どんな暮らしがしたいか」というイメージを膨らませることからです。

- 情報収集: 雑誌、書籍、インターネット(施工事例サイト、SNSなど)を活用し、様々なリノベーション事例に触れましょう。好みのデザインテイストや間取り、取り入れたいアイデアなどを集めていきます。気に入った写真や記事は、スクラップブックやスマートフォンのフォルダにまとめておくと、後で自分の希望を伝える際に役立ちます。

- イメージの具体化: 集めた情報を元に、家族で理想の暮らしについて話し合います。「今の住まいの不満点は何か」「新しい住まいで何をしたいか」「将来のライフプランはどう変わるか」などをリストアップし、リノベーションで実現したいことの優先順位を明確にしていきます。この段階で、大まかな予算感も掴んでおくと、その後のプロセスがスムーズに進みます。

② リノベーション会社を探して相談する

理想のイメージが固まってきたら、それを形にしてくれるパートナー、リノベーション会社を探します。

- 会社探し: 設計事務所、工務店、リノベーション専門会社など、業態は様々です。ウェブサイトで施工事例を見て、自分たちの好みのテイストと合う会社をいくつかピックアップします。物件探しからサポートしてくれる「ワンストップリノベーション会社」も有力な選択肢です。

- 相談・ヒアリング: 気になる会社が見つかったら、相談会やセミナーに参加したり、個別に問い合わせをしたりします。ステップ①でまとめた要望やイメージを伝え、その会社が何を得意とし、どのような提案をしてくれるのかを聞きましょう。担当者との相性やコミュニケーションのしやすさも重要なチェックポイントです。

③ 物件を探す(中古物件を購入する場合)

持ち家をリノベーションする場合、このステップは不要です。中古物件を購入してリノベーションする場合は、リノベーション会社探しと並行して、または会社を決めてから物件探しを始めます。

- 物件探しのポイント: リノベーションを前提とした物件探しでは、「建物のポテンシャル」を見極めることが重要です。希望の間取りが実現可能な構造か、建物の劣化状況はどうか、マンションの場合は管理規約でリノベーションに制限がないかなどを確認する必要があります。

- 専門家との内見: 理想の物件が見つかったら、購入を決める前に、相談しているリノベーション会社の担当者に内見を同行してもらうことを強くおすすめします。プロの視点で、希望のリノベーションが実現可能か、予期せぬ費用が発生するリスクはないかをチェックしてもらえます。

④ 現地調査とプランニング・見積もり

リノベーションする物件が決まったら、具体的なプランニングの段階に入ります。

- 現地調査(現調): リノベーション会社の担当者が物件を訪れ、壁の内部や床下、天井裏など、詳細な寸法や状態を確認します。この調査結果が、正確な設計と見積もりの基礎となります。

- プランニング: 現地調査の結果と、改めてヒアリングした要望をもとに、リノベーション会社が具体的なプラン(間取り図、デザイン案、仕様など)を作成し、提案します。3Dパースなどを用いて、完成後のイメージを共有しながら、打ち合わせを重ねて詳細を詰めていきます。

- 見積もり: 最終的なプランが固まったら、詳細な見積書が提出されます。項目ごとに内容をしっかり確認し、不明な点があれば遠慮なく質問しましょう。

⑤ 工事の契約とローン手続き

プランと見積もりに納得したら、いよいよ契約です。

- 工事請負契約: リノベーション会社との間で工事請負契約を結びます。契約書には、工事内容、金額、工期、支払い条件、保証内容などが明記されています。隅々まで内容をよく読み、理解した上で署名・捺印します。

- ローン手続き: リノベーション費用をローンで支払う場合、このタイミングで金融機関との本契約を結びます。リノベーション一体型ローンなどを利用する場合は、工事請負契約書や見積書などの書類が必要になります。

⑥ 着工から工事完了

契約が完了すると、いよいよ工事が始まります。

- 近隣への挨拶: 工事中は騒音や振動などで近隣に迷惑をかける可能性があります。着工前に、リノベーション会社と一緒に近隣住民へ挨拶回りをしておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。

- 工事の進捗確認: 基本的には現場の管理はリノベーション会社に任せますが、定期的に現場を訪れ、工事の進捗状況を確認することをおすすめします。図面通りに進んでいるか、気になる点はないかなどを自分の目で確かめ、疑問があれば現場監督や担当者に確認します。

- 施主検査: 工事が完了したら、引き渡し前に、施主(あなた)がリノベーション会社の担当者と一緒に仕上がりをチェックします。図面や仕様書と照らし合わせながら、傷や汚れ、不具合がないかなどを細かく確認し、もし修正が必要な箇所があれば、この時点で指摘します。

⑦ 完成・引き渡し

施主検査で指摘した箇所の修正が完了したら、ついに夢の住まいの完成です。

- 引き渡し: 最終的な工事代金の残金を支払い、鍵や保証書、設備の取扱説明書などを受け取ります。これで、リノベーションの全工程が完了し、新しい生活がスタートします。

- アフターサービス: 引き渡し後も、定期点検や不具合への対応など、アフターサービスが続きます。保証内容や期間を改めて確認しておきましょう。

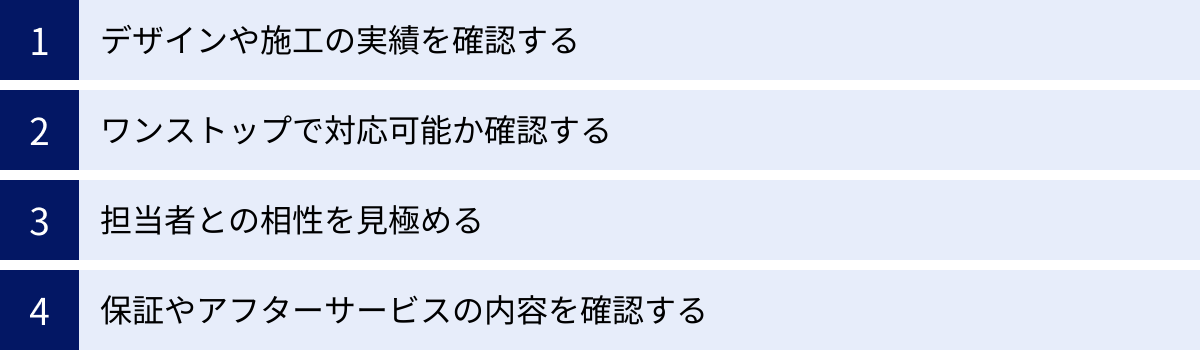

失敗しないリノベーション会社の選び方

リノベーションの成功は、パートナーとなるリノベーション会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。しかし、数多くの会社の中から、どこに依頼すれば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、信頼できる会社を見極めるための4つの重要なポイントを解説します。

デザインや施工の実績を確認する

まず最初に確認すべきは、その会社が過去にどのようなリノベーションを手がけてきたか、その「実績」です。

- 施工事例のテイスト: 会社のウェブサイトやパンフレットに掲載されている施工事例集(ポートフォリオ)をじっくりと見てみましょう。自分が思い描くデザインの方向性やテイストと、その会社が得意とするデザインが合っているかを確認します。モダン、ナチュラル、インダストリアルなど、会社によって得意なスタイルは異なります。自分の好みに近い事例が多ければ、イメージの共有がスムーズに進む可能性が高いでしょう。

- デザインの質と提案力: 単に見た目がおしゃれなだけでなく、住む人のライフスタイルがどのように反映されているか、動線は考慮されているかといった視点で事例を見てみましょう。ビフォー・アフターの写真だけでなく、設計の意図やコンセプトが説明されていると、その会社の提案力を測る上で参考になります。

- 施工の品質: 写真だけでは判断が難しいですが、完成見学会やOB宅訪問会(過去にその会社でリノベーションした人の家を訪問する会)などを実施している会社であれば、ぜひ参加してみましょう。実際の空間の空気感や、仕上げの丁寧さ、素材の質感などを自分の目で直接確かめることができます。

ワンストップで対応可能か確認する

中古物件を購入してリノベーションを行う場合、「物件探し」「資金計画(ローン)」「設計・デザイン」「施工」という複数のプロセスが発生します。これらを別々の専門業者(不動産会社、銀行、設計事務所、工務店)に依頼することも可能ですが、連携がうまくいかないと、手間や時間、余計なコストがかかることがあります。

そこで注目されるのが、これらすべてのプロセスを一つの窓口でサポートしてくれる「ワンストップリノベーション会社」です。

- ワンストップのメリット:

- 手間と時間の削減: 窓口が一本化されるため、業者間のやり取りやスケジュール調整の手間が省け、スムーズにプロジェクトを進められます。

- 連携のミスマッチ防止: 「不動産会社はリノベーションのことをよく分からず、構造的に希望の間取りが実現できない物件を勧めてしまった」「ローンの審査が間に合わなかった」といったトラブルを防ぐことができます。

- 総予算の管理がしやすい: 物件価格とリノベーション費用を一体で考え、資金計画を立ててくれるため、予算オーバーのリスクを減らせます。

- リノベーションに適した物件提案: 設計・施工のプロが物件探しに同行し、リノベーションのポテンシャルを見極めた上で提案してくれます。

すべての人がワンストップサービスを利用する必要はありませんが、特にリノベーションが初めてで、何から手をつけていいか分からないという方にとっては、心強いパートナーとなるでしょう。

担当者との相性を見極める

リノベーションは、数ヶ月から1年以上にわたる長い付き合いになります。そのため、会社の評判や実績だけでなく、窓口となる担当者との相性も非常に重要です。どんなに優れた会社でも、担当者と円滑なコミュニケーションが取れなければ、満足のいくリノベーションは実現できません。

最初の相談や打ち合わせの際に、以下の点をチェックしてみましょう。

- 傾聴力: こちらの話を親身になって聞いてくれるか。要望や不安をしっかりと受け止めてくれるか。

- 提案力: こちらの要望をただ聞くだけでなく、プロの視点から、より良いアイデアや代替案を提案してくれるか。メリットだけでなく、デメリットやリスクについても正直に話してくれるか。

- 知識と経験: 建築やデザイン、ローン、補助金などに関する専門知識が豊富か。質問に対して的確に、分かりやすく答えてくれるか。

- レスポンスの速さ: 問い合わせや質問に対する返信が迅速かつ丁寧か。

最終的には「この人になら安心して任せられる」と心から思えるかどうかが鍵になります。複数の会社と話してみて、最も信頼できると感じた担当者がいる会社を選ぶことをお勧めします。

保証やアフターサービスの内容を確認する

リノベーションは、引き渡して終わりではありません。実際に住み始めてから、何らかの不具合が発生する可能性もゼロではありません。万が一の事態に備え、どのような保証やアフターサービスが用意されているかを契約前に必ず確認しましょう。

- 工事部分の保証: 施工した箇所に不具合が生じた場合に、無償で修理してくれる保証です。保証の対象範囲や期間(例:1年、5年など)が、契約書や保証書に明記されているかを確認します。

- 瑕疵(かし)保険への加入: 「リフォーム瑕疵保険」に加入している会社かどうかも重要なポイントです。これは、工事の欠陥(瑕疵)が見つかった場合にその補修費用を保険金でカバーできる制度で、第三者機関による検査も行われるため、施工品質の確保にも繋がります。もし会社が倒産してしまっても、保険法人から直接保険金が支払われます。

- 定期点検: 引き渡し後、1年後、2年後といったタイミングで定期的に点検に来てくれるサービスがあると安心です。住まいの状態をチェックし、メンテナンスのアドバイスをもらえます。

充実した保証とアフターサービスは、その会社が自社の施工品質に自信を持っている証でもあります。安心して長く住み続けるためにも、工事後のサポート体制は必ずチェックしておきましょう。

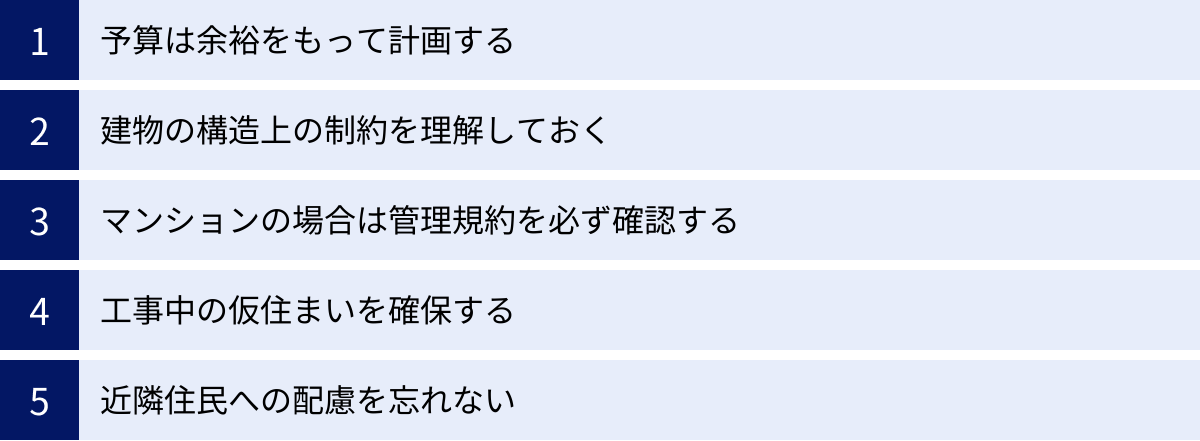

リノベーションで後悔しないための注意点

リノベーションは理想の住まいを実現する素晴らしい手段ですが、計画や準備が不十分だと「こんなはずじゃなかった」と後悔に繋がることもあります。成功への道を確実にするために、事前に知っておくべき重要な注意点を5つご紹介します。

予算は余裕をもって計画する

リノベーションでは、当初の見積もり以外に、予期せぬ追加費用が発生することがあります。例えば、解体してみて初めて、壁の内部の柱が腐食していたり、給排水管の劣化が想定以上だったりといった問題が発覚することがあります。

このような不測の事態に対応できないと、必要な補修を諦めたり、他の部分のグレードを下げたりせざるを得なくなります。そうした事態を避けるためにも、当初の工事費用の10〜20%程度の予備費を、あらかじめ予算に組み込んでおくことを強く推奨します。

また、工事費以外にも、以下のような諸費用がかかることを忘れてはいけません。

- 設計料

- 各種税金(不動産取得税、登録免許税、印紙税など)

- ローン手数料

- 仮住まいの費用、引っ越し費用

- 家具や家電の購入費用

これらの費用もすべて含めて、総額でいくらかかるのかを把握し、余裕を持った資金計画を立てることが、後悔しないための第一歩です。

建物の構造上の制約を理解しておく

「この壁を取って、開放的なリビングにしたい」という夢も、建物の構造によっては実現できない場合があります。特に、建物の安全性を支える「耐力壁」や「構造壁」、重要な「柱」や「梁」は、原則として撤去したり、大きな開口部を設けたりすることはできません。

- マンションの場合: 「ラーメン構造」か「壁式構造」かによって、間取り変更の自由度が大きく異なります。

- 戸建ての場合: 「木造軸組工法」か「ツーバイフォー工法」かでも制約が変わります。

物件探しの段階から、こうした構造の違いを理解し、専門家(リノベーション会社や建築士)に相談しながら進めることが重要です。また、中古物件を購入する際は、「インスペクション(建物状況調査)」を実施し、建物の劣化状況や構造的な問題を事前に把握しておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で非常に有効です。

マンションの場合は管理規約を必ず確認する

マンションのリノベーションには、建物全体の資産価値を守り、住民が快適に暮らすためのルールである「管理規約」による制限が必ず存在します。これを無視して工事を進めると、工事の中断や原状回復を求められるなど、深刻なトラブルに発展する可能性があります。

管理規約で特に注意すべき主な項目は以下の通りです。

- 床材の遮音規定: 下の階への音漏れを防ぐため、フローリングの遮音等級(L値)が定められていることがほとんどです。指定された等級以上の性能を持つ床材しか使用できません。

- 専有部分と共用部分の区別: 窓サッシや玄関ドア、バルコニーなどは「共用部分」とされ、個人で勝手に交換・変更することはできません。

- 水回りの移動制限: 配管がコンクリートに埋め込まれている場合など、キッチンのや浴室の移動範囲が限られることがあります。

- 工事可能な時間帯: 平日の日中のみなど、工事ができる曜日や時間が決められています。

- その他: 使用できる資材、エレベーターの使用ルールなども確認が必要です。

中古マンションを購入する際は、契約前に必ず管理規約の写しを取り寄せ、リノベーション会社と一緒に内容を隅々まで確認しましょう。

工事中の仮住まいを確保する

フルリノベーションのように大規模な工事を行う場合、工事期間中は家で生活することができません。そのため、数ヶ月間にわたる仮住まいを確保する必要があります。

仮住まい探しは意外と大変です。数ヶ月という短期で借りられる賃貸物件は限られており、見つけるのに時間がかかる場合があります。また、仮住まいの家賃や敷金・礼金、現在の住まいから仮住まいへ、そして完成した新居へと、2回分の引っ越し費用も予算に含めておく必要があります。

仮住まいの選択肢としては、以下のようなものが考えられます。

- 短期契約可能な賃貸マンション(マンスリーマンションなど)

- 実家や親戚の家

- リノベーション会社が提携している仮住まいサービス

工事のスケジュールが決まったら、早めに仮住まい探しを始めましょう。

近隣住民への配慮を忘れない

リノベーション工事は、騒音、振動、粉塵、工事車両の出入りなど、どうしても近隣に迷惑をかけてしまいます。良好なご近所付き合いを維持し、気持ちよく新生活をスタートさせるためにも、近隣住民への配慮は絶対に忘れてはなりません。

- 工事前の挨拶回り: 着工の1週間〜10日前までには、リノベーション会社の担当者と一緒に、両隣と上下階(マンションの場合)など、影響が及ぶ範囲の住民へ挨拶に伺いましょう。工事の概要と期間を説明し、理解を求めることが大切です。

- 工事中の対応: 工事期間中は、共有部分を汚さないように養生を徹底してもらうなど、リノベーション会社にマナー遵守を依頼します。もし近隣から苦情があった場合は、真摯に対応することが重要です。

こうした細やかな配慮が、後の円満なコミュニティ形成に繋がります。

リノベーションで使える補助金・減税制度

リノベーションは大きな出費を伴いますが、国や自治体が設けている補助金や減税制度を上手に活用することで、その負担を大きく軽減することが可能です。これらの制度は、住宅の性能向上や質の高いストック形成を目的としており、賢く利用しない手はありません。ここでは、代表的な支援制度について解説します。

※各制度の名称、内容、適用条件、申請期間は年度によって変更される可能性があります。検討する際は、必ず国土交通省や各自治体の公式サイトで最新の情報を確認してください。

住宅ローン減税

住宅ローンを利用して住宅を取得・リフォームした場合に、年末のローン残高の一定割合が所得税(控除しきれない場合は一部住民税)から控除される制度です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。新築だけでなく、中古物件の購入やリフォーム・リノベーションも対象となります。

- 対象となるリフォーム:

- 増改築、一定規模以上の修繕・模様替え

- 耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居対応、長期優良住宅化リフォームなど

- 主な適用要件:

- 工事費用が100万円超であること

- 返済期間10年以上のローンを利用していること

- 合計所得金額が2,000万円以下であること など

- ポイント: 中古物件を購入してリノベーションする場合、物件価格とリノベーション費用を一体で借り入れる「リノベーション一体型ローン」を利用すれば、合計額が控除の対象となり、大きな節税効果が期待できます。

参照:国土交通省 住宅ローン減税

長期優良住宅化リフォーム推進事業

既存住宅の性能を向上させ、長く良好な状態で使用できる「長期優良住宅」の基準に近づけるためのリフォームを支援する、国土交通省の補助金制度です。

- 対象となる工事:

- 性能向上リフォーム: 劣化対策、耐震性、省エネ対策など、住宅の性能を高める工事が必須です。

- その他: 三世代同居対応改修、子育て世帯向け改修、防災性向上改修なども対象になり得ます。

- 補助額: 工事内容に応じて、補助対象費用の1/3を上限に、一戸あたり最大100万円〜250万円程度の補助が受けられます。(※補助額は住宅の性能評価などにより変動します)

- ポイント: 補助金を受けるためには、工事前に事業者登録をしているリノベーション会社を通じて申請する必要があります。この制度の利用を検討している場合は、対応可能な会社かどうかを事前に確認しましょう。

参照:長期優良住宅化リフォーム推進事業 総合トップページ

その他のリフォーム減税制度

住宅ローンを利用しない場合でも、特定の性能向上リフォームを行うことで税金の控除を受けられる制度があります。これらは「投資型減税」と呼ばれ、自己資金で工事を行った場合に適用されます。

- 耐震リフォーム減税: 現行の耐震基準に適合させるための改修工事。

- バリアフリーリフォーム減税: 高齢者や障がい者が安全に暮らせるようにするための改修工事(手すりの設置、段差解消など)。

- 省エネリフォーム減税: 断熱改修(窓、壁、床など)や省エネ設備の設置工事。

- 三世代同居対応リフォーム減税: キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設する工事。

- 長期優良住宅化リフォーム減税: 耐震性や省エネ性などを高める一定のリフォーム工事。

これらの制度は、それぞれ対象となる工事内容や控除額、適用要件が細かく定められています。確定申告が必要となるため、必要な書類をリノベーション会社に準備してもらい、忘れずに手続きを行いましょう。

参照:国土交通省 住宅税制

自治体が実施する補助金制度

国が主体となる制度のほかに、各都道府県や市区町村が独自にリフォームに関する補助金・助成金制度を設けている場合があります。

- 制度の例:

- 耐震診断・耐震改修工事への補助

- 地域産材(地元の木材など)を使用したリフォームへの補助

- 省エネ設備の導入補助

- 空き家活用リフォームへの補助

- 子育て世帯や新婚世帯向けのリフォーム補助

これらの制度は、お住まいの自治体によって内容や有無、予算が大きく異なります。また、申請期間が短かったり、先着順で予算がなくなり次第終了したりすることも多いため、リノベーションを計画し始めたら、なるべく早い段階でお住まいの自治体のウェブサイトを確認するか、担当窓口に問い合わせてみることをお勧めします。国の制度と併用できる場合もあり、活用できれば費用負担をさらに軽減できます。

リノベーションに関するよくある質問

リノベーションを検討する際には、様々な疑問や不安が浮かんでくるものです。ここでは、特に多く寄せられる質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

中古物件を購入してリノベーションするメリットは?

中古物件を購入してリノベーションする、いわゆる「中古+リノベ」には、多くのメリットがあります。主に以下の3点が挙げられます。

- 総額費用を抑えやすい: 同様の立地・広さの新築物件と比較して、「中古物件価格+リノベーション費用」の合計額が安くなるケースが多いです。特に人気のエリアでは、新築よりもリーズナブルに、かつ自分好みの住まいを手に入れることができます。

- 物件の選択肢が圧倒的に多い: 新築物件の供給が限られるエリアでも、中古物件であれば市場に多く流通しています。そのため、駅からの距離や周辺環境など、「立地」を最優先して住まいを探すことができます。建物の内装はリノベーションで変えられますが、立地は変えられないため、これは非常に大きなメリットです。

- 設計の自由度が高い: 新築の分譲マンションや建売住宅では実現が難しい、大胆な間取り変更や、自分のライフスタイルに合わせたこだわりのデザインを追求できます。ゼロから空間を創り上げるため、まさにオーダーメイド感覚で理想の住まいを実現することが可能です。

これらのメリットから、「中古+リノベ」は、賢く、自分らしく暮らしたいと考える人々にとって、非常に魅力的な選択肢となっています。

賃貸物件でもリノベーションはできますか?

原則として、賃貸物件の入居者が貸主(オーナー)の許可なく、大規模なリノベーションを行うことはできません。賃貸借契約では、退去時に入居者が借りたときの状態に戻す「原状回復義務」が定められているためです。壁紙の張り替えや間取りの変更などは、この義務に反する行為となります。

ただし、近年では賃貸住宅のあり方も多様化しており、以下のようなケースではリノベーションやカスタマイズが可能な場合があります。

- オーナーの許可を得る: 小規模な改修であれば、事前にオーナーに相談し、許可を得られれば可能な場合があります。ただし、退去時の原状回復の範囲などを明確にしておく必要があります。

- DIY可物件: 入居者が自由にDIY(Do It Yourself)で室内を改装することを許可している物件です。どこまで手を入れて良いかは物件ごとにルールが定められています。

- カスタマイズ賃貸: 入居者の希望に合わせて、オーナー負担で壁紙や設備の一部を変更してくれるサービスです。

- 定期借家契約でのリノベーション: 一定期間後に退去することが決まっている定期借家契約において、入居者が費用を負担することを条件に、リノベーションを許可する特殊なケースも存在します。

もし賃貸物件でリノベーションをしたい場合は、必ず契約前に不動産会社やオーナーに可能かどうかを確認することが不可欠です。

工事期間はどれくらいかかりますか?

リノベーションの工事期間は、工事の規模や内容、物件の状況によって大きく異なります。あくまで一般的な目安として、以下を参考にしてください。

- 部分リノベーションの場合:

- キッチンや浴室など、水回り1箇所の交換:約1週間〜2週間

- 内装の全面的な張り替え(間取り変更なし):約2週間〜1ヶ月

- LDKなど、一部屋の間取り変更を伴うリノベーション:約1〜2ヶ月

- フルリノベーション(スケルトンリノベーション)の場合:

- マンション:約3ヶ月〜5ヶ月

- 戸建て(内外装、性能向上工事含む):約4ヶ月〜7ヶ月以上

これらはあくまで「工事そのもの」にかかる期間です。実際には、この前に「情報収集・会社選び」「物件探し」「設計・プランニング」といった準備期間が数ヶ月から1年近くかかります。

特に、設計・プランニングには十分な時間をかけることが、満足のいくリノベーションに繋がります。工事期間だけでなく、プロジェクト全体のスケジュールを把握し、余裕を持った計画を立てることが重要です。リノベーション会社との最初の打ち合わせの際に、全体のタイムラインについて詳しく説明してもらいましょう。