住まいの快適性や機能性を向上させ、資産価値を維持するために欠かせないリフォーム。しかし、多くの方が「一体いくらかかるのだろう?」という費用の不安を抱えているのではないでしょうか。リフォーム費用は、工事の箇所や規模、使用する建材や設備のグレード、住宅の状態など、様々な要因によって大きく変動するため、定価が存在しません。だからこそ、適切な費用相場を把握することが、リフォーム成功の第一歩となります。

相場を知らないままリフォーム計画を進めてしまうと、業者から提示された見積もりが適正なのか判断できず、気づかぬうちに高額な契約を結んでしまうリスクがあります。逆に、安さだけを追求して品質の低い工事を選んでしまい、後から追加費用や再工事が必要になるケースも少なくありません。

この記事では、リフォームを検討しているすべての方に向けて、費用の内訳から箇所別・住居別の詳細な相場、費用を賢く抑えるコツ、利用できる補助金制度、そして信頼できるリフォーム会社の選び方まで、網羅的に解説します。キッチンや浴室などの水回りから、外壁・屋根、全面リフォームに至るまで、具体的な費用感を掴むことで、ご自身の希望と予算に合った最適なリフォームプランを立てられるようになります。

この記事を読めば、リフォーム費用の全体像を理解し、予算計画を具体的に立て、安心してリフォーム会社との相談に進むことができます。 後悔のない、満足のいく住まいづくりを実現するために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

リフォーム費用の相場とは?

リフォーム費用と一言で言っても、その金額は数十万円の小規模な修繕から、1,000万円を超える大規模な改修まで実に様々です。この価格差は一体どこから生まれるのでしょうか。まずは、リフォーム費用の基本的な内訳と、価格を決定づける主な要因を理解することが重要です。これらの知識は、リフォーム会社から提示された見積書の内容を正しく読み解き、適正な価格か判断するための基礎となります。

リフォーム費用の内訳

リフォーム費用の見積書は、大きく分けて「材料費」「工事費(人件費)」「諸経費」の3つの項目で構成されています。それぞれの項目がどのような費用なのかを把握しておきましょう。

| 費用の内訳 | 内容 | 費用の目安(全体比) |

|---|---|---|

| 材料費 | システムキッチン、ユニットバス、トイレ、壁紙、フローリングなどの建材や設備の費用。 | 約20%~60% |

| 工事費(人件費) | 職人の技術料や手間賃。解体、設置、内装、電気、水道工事などにかかる人件費。 | 約20%~50% |

| 諸経費 | 現場管理費、設計料、運搬費、廃材処分費、保険料、確認申請費用など。 | 約10%~20% |

材料費

材料費は、リフォームに使用する建材や住宅設備の本体価格です。例えば、キッチンリフォームであればシステムキッチン、浴室リフォームであればユニットバス、内装リフォームであれば壁紙(クロス)やフローリング材などがこれにあたります。

この材料費は、リフォーム費用全体の中でも特に価格の振れ幅が大きい部分です。なぜなら、製品のグレードによって価格が大きく異なるからです。例えば、システムキッチン一つをとっても、シンプルな機能のみのスタンダードグレード、食洗機や高機能なコンロを備えたミドルグレード、デザイン性や素材にこだわったハイグレードでは、価格が数十万円から数百万円単位で変わります。

リフォームの満足度を大きく左右する部分であるため、どこにこだわり、どこでコストを調整するのか、メリハリをつけた選択が重要になります。ショールームで実物を確認したり、カタログを比較検討したりして、機能と価格のバランスを見極めましょう。

工事費(人件費)

工事費は、リフォーム工事を行う職人の技術料や手間賃、つまり人件費にあたります。大工、内装職人、電気工事士、水道設備士など、各専門分野の職人が作業を行うために必要な費用です。

工事費は、「工事の規模と内容の複雑さ」によって変動します。例えば、同じシステムキッチンの交換でも、既存のキッチンと同じ位置に設置するだけの場合と、キッチンのレイアウトを壁付けから対面式に変更する場合とでは、後者の方が大工工事や電気・水道の配管工事が追加で必要になるため、工事費は高くなります。

また、既存の壁や床を解体する「解体工事費」、撤去した建材を処分する「廃材処分費」、新しい設備を設置する「設置工事費」なども工事費に含まれます。住宅の劣化が進んでおり、壁の中の下地や床下の土台の補修が必要になった場合など、現地調査では見えなかった問題が工事中に発覚し、追加の工事費が発生する可能性もあります。

諸経費

諸経費は、材料費や直接的な工事費以外で、リフォーム工事を円滑に進めるために必要な間接的な費用の総称です。一般的には、工事費全体の10%〜20%程度が目安とされています。

主な諸経費には以下のようなものがあります。

- 現場管理費: 工事全体のスケジュール管理、職人の手配、安全管理など、現場監督が行う管理業務に対する費用。

- 設計料・デザイン料: 間取り変更など複雑なプランニングが必要な場合に、建築士やデザイナーに支払う費用。

- 運搬費: 新しい建材や設備を現場まで運ぶための費用。

- 廃材処分費: 解体で出た古い建材や設備を法律に則って処分するための費用。(工事費に含められる場合もある)

- 各種保険料: 工事中の事故に備える労災保険や、第三者への損害賠償保険などの費用。

- 確認申請費用: 建築基準法に関わる大規模なリフォーム(増築や主要構造部の過半の修繕など)を行う際に、行政に提出する書類の作成・申請代行費用。

- 駐車場代: 工事車両を停める駐車場が現場にない場合に発生する費用。

これらの諸経費は「一式」とまとめて記載されることもありますが、優良なリフォーム会社は内訳を丁寧に説明してくれます。見積もりを確認する際は、諸経費に何が含まれているのかを必ず確認しましょう。

リフォーム費用が決まる主な要因

リフォーム費用は、前述の内訳をベースに、以下の4つの要因が複雑に絡み合って決まります。これらの要因を理解することで、ご自身の希望するリフォームがなぜその価格になるのか、納得感を持って計画を進めることができます。

工事の規模と内容

当然ながら、リフォームの規模が大きくなるほど、また内容が複雑になるほど費用は高くなります。

- 小規模リフォーム(部分的修繕): 費用は比較的安価です。

- 例:トイレの便器のみ交換(10〜20万円)、壁紙の一面だけ張り替え(3〜5万円)、蛇口の交換(3〜6万円)

- 中規模リフォーム(設備一新・内装全体): 費用は数十万円から数百万円になります。

- 例:システムキッチンの交換(50〜150万円)、ユニットバスの交換(60〜150万円)、リビング全体のフローリングと壁紙の張り替え(40〜100万円)

- 大規模リフォーム(間取り変更・全体改修): 費用は数百万円から1,000万円を超えることもあります。

- 例:間仕切り壁を撤去してリビングを広くする(100〜300万円)、家全体の内装や水回りを一新するフルリフォーム(500〜1,500万円)、構造躯体のみを残して全面改修するスケルトンリフォーム(800〜2,000万円以上)

このように、どこまで手を入れるかによって費用は大きく変わります。

使用する建材や設備のグレード

前述の通り、使用する材料のグレードは費用に直結します。多くの製品には「ハイグレード」「ミドルグレード」「スタンダード(ベーシック)グレード」といったランクが設定されています。

- スタンダードグレード: 基本的な機能を満たした、コストパフォーマンスに優れた製品。賃貸住宅などでよく採用されます。

- ミドルグレード: 最も選ばれることが多い価格帯。デザイン性や機能性(例:食洗機、節水トイレ、高機能コンロ)が充実しており、選択肢も豊富です。

- ハイグレード: 最新技術、高級素材、優れたデザイン性を追求した最高級ランクの製品。リフォーム全体の費用を大きく押し上げますが、満足度も非常に高くなります。

例えばキッチンであれば、天板の素材を人工大理石にするか、より高価なセラミックにするか、扉の素材や塗装、搭載するコンロやレンジフードの機能によって価格は大きく変動します。予算内で理想の住まいを実現するためには、どの部分にお金をかけたいのか、優先順位を明確にすることが重要です。

住宅の状態(劣化状況など)

見えない部分の状態も、最終的なリフォーム費用を左右する重要な要因です。特に築年数が古い住宅では、追加工事が発生する可能性が高まります。

- 下地の劣化: 壁紙を剥がしたら壁の下地(石膏ボードなど)が腐食していた、床材を剥がしたら床下の根太がシロアリの被害にあっていた、といったケースです。この場合、下地の補修や交換が追加で必要になります。

- 構造体の問題: 間取り変更のために壁を撤去しようとした際に、その壁が建物を支える「耐力壁」であることが判明した場合、単純に撤去することはできません。別の場所に補強梁を入れるなどの耐震補強工事が必要となり、費用が大幅に増加します。

- 断熱材の有無: 築年数の古い住宅では、壁や床に断熱材が入っていないことがあります。省エネ性能を高めるために断熱材を充填する工事を追加すると、費用が加算されます。

- アスベストの有無: 2006年以前に建てられた住宅では、建材にアスベストが含まれている可能性があります。アスベストの除去作業は専門的な知識と厳重な管理が必要なため、高額な費用がかかります。

これらの追加工事は、契約前の現地調査である程度予測できる場合もありますが、解体してみて初めて判明することも少なくありません。そのため、予期せぬ出費に備え、総予算の10〜20%程度の予備費を見ておくと安心です。

リフォーム会社の選択

どこにリフォームを依頼するかによっても、費用は変わってきます。リフォーム会社には、大手ハウスメーカー、地域密着型の工務店、設計事務所、設備メーカー系、家電量販店など、様々な業態があります。

- 大手リフォーム会社・ハウスメーカー: 広告宣伝費やモデルハウス維持費などが価格に上乗せされる傾向がありますが、ブランド力による安心感、充実した保証、総合的な提案力が魅力です。

- 地域密着型の工務店: 広告費などが少ない分、比較的費用を抑えられる傾向があります。社長自らが現場を見ることが多く、フットワークが軽く柔軟な対応が期待できますが、会社によって技術力やデザイン力に差があります。

- 設計事務所: 設計と施工が分離しているため、デザイン性にこだわったリフォームや複雑なリフォームに適しています。設計料が別途かかりますが、第三者の立場で施工を監理してくれるメリットがあります。

- 専門業者(塗装、水道など): 特定の工事のみを依頼する場合、直接専門業者に頼むと中間マージンがかからず安くなることがあります。ただし、複数の工事が必要な場合は、自分で各業者を手配・管理する手間がかかります。

会社の規模や形態によって、得意な工事や価格設定、サービスの質が異なります。必ず複数の会社から見積もりを取り(相見積もり)、内容と価格を比較検討することが、適正価格で質の高いリフォームを実現するための鍵となります。

【箇所別】リフォームの費用相場

ここでは、住まいの主要な箇所別にリフォーム費用の相場を詳しく解説します。費用はあくまで目安であり、前述の通り、製品のグレードや工事内容、住宅の状況によって変動します。ご自身の計画と照らし合わせながら、予算を立てる際の参考にしてください。

キッチンのリフォーム費用

キッチンは毎日使う場所だからこそ、リフォームによる満足度が高い箇所の一つです。機能性やデザインにこだわると費用は上がりますが、使い勝手が格段に向上します。

| 工事内容 | 費用相場 | 工期目安 | 主な工事内容 |

|---|---|---|---|

| システムキッチンの交換 | 50万円 ~ 150万円 | 2日 ~ 5日 | 既存キッチン解体・撤去、新規キッチン組立・設置、給排水・ガス・電気接続 |

| レイアウト変更 | 80万円 ~ 250万円以上 | 1週間 ~ 2週間 | 上記に加え、床・壁の補修、内装工事、給排水管・ガス管・電気配線の移設 |

システムキッチンの交換

既存のキッチンと同じ位置、同じサイズで新しいシステムキッチンに交換するリフォームです。費用を大きく左右するのは、選ぶシステムキッチンの本体価格です。

- 50万円~80万円(スタンダードグレード): 最も費用を抑えたプラン。基本的な収納とコンロ、レンジフードを備えたシンプルな構成です。扉の面材やワークトップの選択肢は限られますが、機能的には十分です。

- 80万円~120万円(ミドルグレード): 最も人気のある価格帯。食器洗い乾燥機、掃除しやすいレンジフード、IHクッキングヒーター、人造大理石のワークトップなど、人気のオプションを組み込むことができます。デザインやカラーの選択肢も豊富になります。

- 120万円~150万円以上(ハイグレード): 最新機能やデザイン性を追求したプラン。海外製食洗機、高機能なコンロやオーブン、セラミックのワークトップ、スタイリッシュな水栓など、こだわりを詰め込めます。

レイアウト変更(壁付けから対面など)

壁付けキッチンを対面式のアイランドキッチンやペニンシュラキッチンに変更するなど、キッチンの位置や向きを変えるリフォームです。既存の壁の撤去や新設、床や壁の内装工事に加え、電気・ガス・水道の配管移設工事が必要になるため、費用は高額になります。

特に、マンションの場合は床下のスペースが限られているため、配管の移設が難しく、床を全体的にかさ上げする必要があるなど、追加工事で費用が膨らむケースもあります。また、換気扇のダクトも延長・移設が必要になるため、排気経路の確認が重要です。間取り変更を伴うため、リフォーム会社との綿密な打ち合わせが不可欠です。

浴室・お風呂のリフォーム費用

一日の疲れを癒す浴室は、快適性や安全性、清掃性を重視したい場所です。特に冬場の寒さ対策として、断熱性の高いユニットバスへの交換は人気があります。

| 工事内容 | 費用相場 | 工期目安 | 主な工事内容 |

|---|---|---|---|

| ユニットバスの交換 | 60万円 ~ 150万円 | 3日 ~ 5日 | 既存ユニットバス解体・撤去、新規ユニットバス組立・設置、給排水・電気接続 |

| 在来工法からユニットバスへ | 80万円 ~ 200万円以上 | 1週間 ~ 2週間 | 既存浴室解体、土間コンクリート打設、防水工事、給排水管移設、新規ユニットバス設置 |

ユニットバスの交換

既存のユニットバス(システムバス)を新しいものに入れ替えるリフォームです。戸建てとマンションでユニットバスのサイズや規格が異なるため、注意が必要です。

- 60万円~90万円(スタンダードグレード): 基本的な浴槽、シャワー、換気扇を備えたシンプルなプラン。追い焚き機能がない場合もあります。

- 90万円~120万円(ミドルグレード): 浴室暖房乾燥機、ほっカラリ床のような滑りにくく乾きやすい床材、保温性の高い浴槽など、快適性を高める機能が充実します。

- 120万円~150万円以上(ハイグレード): 肩湯や打たせ湯などのリラクゼーション機能、デザイン性の高い壁パネルや水栓、調光機能付きの照明など、ホテルのような上質な空間を実現できます。

在来工法からユニットバスへの変更

タイル貼りの壁や床が特徴の在来工法の浴室から、工場で生産された部材を現場で組み立てるユニットバスに変更するリフォームです。ユニットバスは防水性、断熱性、清掃性に優れているため、非常に人気の高い工事です。

ただし、工事は大規模になります。壁や床をすべて解体し、基礎の状態によってはコンクリートを打ち直したり、防水工事を施したりする必要があります。また、土台や柱が腐食している場合は補修工事が追加で発生します。そのため、ユニットバスからユニットバスへの交換に比べて工期は長く、費用も高くなります。

トイレのリフォーム費用

トイレリフォームは、比較的短期間かつ低コストで実施でき、節水や清掃性の向上など生活の質の改善に直結しやすいのが特徴です。

| 工事内容 | 費用相場 | 工期目安 | 主な工事内容 |

|---|---|---|---|

| 便器・便座の交換 | 15万円 ~ 40万円 | 半日 ~ 1日 | 既存便器撤去、新規便器設置、給排水接続 |

| 和式から洋式への変更 | 20万円 ~ 60万円 | 2日 ~ 4日 | 和式便器・床解体、給排水管移設、床・壁の内装工事、洋式便器設置 |

便器・便座の交換

洋式便器を新しいものに交換する最も一般的なリフォームです。選ぶ便器の種類によって価格が大きく異なります。

- 組み合わせ便器(15万円~25万円): 便器、タンク、便座が別々のパーツで構成。故障時に部分的な交換が可能で、コストパフォーマンスに優れます。

- 一体型トイレ(20万円~35万円): 便器、タンク、温水洗浄便座が一体化したデザイン。スッキリとした見た目が特徴ですが、便座部分が故障すると全体交換になる可能性があります。

- タンクレストイレ(25万円~40万円): タンクがなく、水道直結で水を流すタイプ。コンパクトでデザイン性が高く、掃除もしやすいですが、水圧が低いと設置できない場合があります。

和式から洋式への変更(内装工事含む)

段差のある和式トイレをバリアフリーな洋式トイレに変更するリフォームです。便器の交換だけでなく、床や壁の解体と再構築が必要になります。床の段差を解消するための解体・下地工事、壁の補修・クロス張り替え、給排水管や電源の位置変更など、内装工事と設備工事が伴うため、費用は高めになります。手すりの設置やドアを引き戸に変更するなどのバリアフリー工事を同時に行うことも多いです。

洗面所のリフォーム費用

洗面所は、洗面化粧台の交換と内装の張り替えをセットで行うのが一般的です。収納力や清掃性を高めることで、朝の身支度が快適になります。

| 工事内容 | 費用相場 | 工期目安 | 主な工事内容 |

|---|---|---|---|

| 洗面化粧台の交換 | 10万円 ~ 30万円 | 半日 ~ 1日 | 既存洗面台撤去、新規洗面台設置、給排水・電気接続 |

| 内装の張り替え | 4万円 ~ 8万円 | 1日 | 壁紙クロス、クッションフロアの張り替え |

洗面化粧台の交換

費用は主に洗面化粧台の間口(横幅)と機能によって決まります。間口が広いほど高価になります。

曇り止めヒーター付きの三面鏡、LED照明、ホースを引き出せるシャワー水栓、収納力の高いキャビネットなどが人気の機能です。

内装の張り替え

湿気がこもりやすい洗面所では、カビや汚れが目立ちやすいため、洗面化粧台の交換と同時に壁紙(クロス)と床材(クッションフロア)を張り替えるのがおすすめです。防カビ・防水機能のある素材を選ぶと、長くきれいに使えます。

リビング・ダイニング・内装のリフォーム費用

家族が集まるリビングやダイニングは、壁紙や床材を変えるだけでも空間の印象を大きく変えることができます。間取り変更まで含めると、より抜本的な改修が可能です。

| 工事内容 | 費用相場(6畳の場合) | 工期目安 |

|---|---|---|

| 壁紙・クロスの張り替え | 4万円 ~ 7万円 | 1日 |

| フローリングの張り替え | 10万円 ~ 25万円 | 2日 ~ 4日 |

| 間取りの変更 | 100万円 ~ 300万円 | 2週間 ~ 1ヶ月 |

壁紙・クロスの張り替え

比較的安価に部屋の雰囲気を一新できるリフォームです。費用は壁の面積と選ぶクロスの単価で決まります。安価な量産品(スタンダードクロス)と、デザイン性や消臭・防汚などの機能性を持つ高機能クロス(1000番台クロス)があります。

フローリングの張り替え

工法によって費用が大きく異なります。

- 重ね張り(カバー工法): 既存の床の上に新しいフローリング材を張る工法。解体費用や廃材処分費がかからず、工期も短いため安価です。ただし、床が少し高くなり、ドアの開閉に影響が出る場合があります。

- 張り替え: 既存の床をすべて剥がして新しいフローリング材を張る工法。下地の状態を確認・補修できるメリットがあります。解体などが伴うため費用は高くなります。

間取りの変更

壁を撤去して2つの部屋を1つにしたり、逆に壁を新設して部屋を分けたりする工事です。撤去する壁が建物の構造上重要な「耐力壁」かどうかで、費用と工事内容が大きく変わります。 耐力壁の場合は補強工事が必須となり、専門的な知識を持つリフォーム会社や建築士への相談が必要です。

外壁のリフォーム費用

外壁は雨風や紫外線から住まいを守る重要な部分です。定期的なメンテナンスは、建物の寿命を延ばすことにつながります。工事には足場の設置が必須で、この足場代(15〜25万円程度)が費用に含まれます。

| 工事内容 | 費用相場(30坪の戸建て) | 耐用年数目安 |

|---|---|---|

| 塗装 | 80万円 ~ 150万円 | 10年 ~ 20年 |

| サイディング重ね張り | 120万円 ~ 220万円 | 20年 ~ 30年 |

| サイディング張り替え | 150万円 ~ 250万円 | 20年 ~ 30年 |

塗装

外壁の美観を回復し、防水性能を蘇らせるための工事です。使用する塗料の種類によって、費用と耐用年数が異なります。

- ウレタン塗料: 安価だが耐用年数が短い(約8〜10年)。

- シリコン塗料: コストと耐久性のバランスが良く、最も一般的(約10〜15年)。

- フッ素塗料・無機塗料: 高価だが耐用年数が非常に長い(約15〜20年以上)。

サイディングの張り替え・重ね張り(カバー工法)

既存の外壁材の上から新しいサイディングを張るのが「重ね張り(カバー工法)」、既存の外壁材を撤去して新しいものに交換するのが「張り替え」です。重ね張りの方が解体費用がかからない分安価ですが、外壁の劣化が激しい場合は張り替えが必要です。

屋根のリフォーム費用

屋根も外壁と同様、定期的なメンテナンスが不可欠です。劣化を放置すると雨漏りの原因になります。外壁リフォームと同様に足場の設置が必要で、外壁と同時に行うと足場代を一本化でき、トータルコストを抑えられます。

| 工事内容 | 費用相場(30坪の戸建て) | 耐用年数目安 |

|---|---|---|

| 塗装 | 40万円 ~ 80万円 | 10年 ~ 15年 |

| 重ね張り(カバー工法) | 80万円 ~ 150万円 | 20年 ~ 30年 |

| 葺き替え | 100万円 ~ 200万円 | 20年 ~ 50年 |

塗装

スレート屋根や金属屋根が対象。塗料の種類によって費用と耐久性が変わります。遮熱・断熱効果のある塗料を選ぶと、夏場の室温上昇を抑える効果も期待できます。

葺き替え・重ね張り(カバー工法)

「葺き替え」は既存の屋根材をすべて撤去し、新しい屋根材に交換する工法。屋根の下地から補修できるため、劣化が激しい場合に適しています。「重ね張り」は既存の屋根の上に新しい軽量な屋根材(ガルバリウム鋼板など)を被せる工法で、費用と工期を抑えられます。

玄関・ドアのリフォーム費用

玄関ドアは家の顔であり、防犯性や断熱性を左右する重要なパーツです。

玄関ドアの交換

- 費用相場:20万円 ~ 50万円

- 工期目安:1日

現在の主流は、既存のドア枠を残し、その上から新しいドア枠とドアを被せる「カバー工法」です。壁や床を壊す必要がないため、工事はわずか1日で完了します。断熱性能の高いドアや、カードキー・スマートフォンで施解錠できるスマートロック付きのドアが人気です。

窓・サッシのリフォーム費用

窓は断熱・遮熱、防音、結露対策の要です。リフォームすることで、光熱費の削減や快適性の向上につながります。

窓の交換

- 費用相場:10万円 ~ 30万円(1箇所あたり)

- 工期目安:半日~1日(1箇所あたり)

玄関ドアと同様、壁を壊さずに既存の窓枠を利用する「カバー工法」が一般的です。断熱性能の高い複層ガラス(ペアガラス)や、より高性能なLow-E複層ガラス、トリプルガラスへの交換が人気です。

内窓の設置

- 費用相場:8万円 ~ 15万円(1箇所あたり)

- 工期目安:1時間~2時間(1箇所あたり)

既存の窓の内側にもう一つ窓を設置する工法です。断熱・防音効果が非常に高く、結露防止にも効果的です。工事が簡単で費用も比較的安いため、コストパフォーマンスの高いリフォームとして注目されています。

【住居別】戸建て・マンションのリフォーム費用相場

リフォーム費用は、住まいの種類によっても傾向が異なります。戸建ては内外装すべてがリフォーム対象となる一方、マンションは専有部分に限られるなど、工事の範囲に大きな違いがあります。ここでは、戸建てとマンション、それぞれの費用相場と特徴について解説します。

戸建てリフォームの費用相場

戸建てリフォームの最大の特徴は、内外装から構造部分まで、基本的に所有者の自由な裁量で工事ができる点です。間取りの変更はもちろん、外壁や屋根のメンテナンス、増築、耐震補強など、建物の性能を根本から改善する大規模な工事も可能です。そのため、費用は工事内容によって大きく変動します。

以下に、予算別のリフォーム内容の目安をまとめました。

| 費用帯 | 主なリフォーム内容の例 |

|---|---|

| ~100万円 | ・水回り設備(キッチン、浴室、トイレ、洗面台)のうち1~2箇所の交換 ・リビングなど一部屋の内装(壁紙・床)の全面張り替え ・外壁または屋根の塗装(部分的な補修含む) ・内窓の設置(複数箇所)や玄関ドアの交換 |

| 100万円~500万円 | ・水回り設備(キッチン、浴室、トイレ、洗面台)の全体的な交換 ・リビングダイニングの内装全面リフォーム+間仕切り壁の撤去 ・外壁の重ね張り(カバー工法)または屋根の葺き替え ・複数の部屋の内装リフォーム |

| 500万円~1,000万円 | ・内装の全面リフォーム(フルリフォーム)+水回り設備の一新 ・間取りを大幅に変更するリノベーション(2階建ての一部など) ・外壁・屋根のリフォーム+耐震補強工事 ・省エネ性能を高めるための断熱改修工事 |

| 1,000万円以上 | ・家全体の間取りを変更する大規模リノベーション ・内外装をすべて解体して作り直すスケルトンリフォーム ・増築を伴うリフォーム ・デザインや素材にこだわったハイグレードな全面改修 |

戸建ての場合、特に築年数が経過している住宅では、目に見えない部分の劣化(シロアリ被害、雨漏りによる構造材の腐食、基礎のひび割れなど)が進んでいる可能性があります。リフォームを機に、建物の状態を専門家にしっかりと診断してもらい、必要な補修や補強工事を計画に含めることが、安心して長く住み続けるために非常に重要です。外壁や屋根のリフォームは、足場の設置が必要になるため、一度の足場設置で外壁と屋根の工事を同時に行うことで、トータルコストを抑えることができます。

マンションリフォームの費用相場

マンションリフォームは、戸建てと異なり、リフォームできる範囲が「専有部分」に限られます。玄関ドアの外側、窓サッシ、バルコニー、建物の躯体(コンクリートの壁や床)などは「共用部分」にあたるため、個人で勝手にリフォームすることはできません。そのため、マンションリフォームは主に内装や水回り設備の改修が中心となります。

外壁や屋根のメンテナンス費用がかからない分、同じ規模の内装リフォームであれば戸建てより費用を抑えられる傾向があります。

| 費用帯 | 主なリフォーム内容の例 |

|---|---|

| ~100万円 | ・キッチン、浴室、トイレ、洗面台など水回り設備1~2箇所の交換 ・リビングなど一部屋の内装(壁紙・床)の全面張り替え ・和室から洋室への変更(シンプルな工事) ・収納(クローゼットなど)の増設 |

| 100万円~300万円 | ・水回り設備(キッチン、浴室、トイレ、洗面台)の全体的な交換 ・リビング+隣接する部屋の内装リフォーム ・部分的な間取り変更(非構造壁の撤去など) |

| 300万円~500万円 | ・専有部分全体の内装リフォーム(フルリフォーム) ・水回り設備の一新+内装リフォーム |

| 500万円以上 | ・内装をすべて解体して作り直すスケルトンリフォーム ・間取りの大幅な変更や、デザイン・素材にこだわったハイグレードなリフォーム |

マンションリフォームは戸建てに比べて制約が多いものの、スケルトンリフォームを行えば、間取りを自由に変更して新築同様の住空間を作り出すことも可能です。ただし、その際には後述する「管理規約」の確認が不可欠です。

マンションリフォーム特有の注意点

マンションリフォームを成功させるためには、戸建てにはない特有のルールや注意点を理解しておく必要があります。これらを確認せずに計画を進めると、工事が認められなかったり、近隣トラブルに発展したりする可能性があるため、必ず事前にチェックしましょう。

管理規約の確認

マンションには、そのマンション全体のルールを定めた「管理規約」が存在します。リフォームに関する規定もこの中に含まれており、工事を行う前には必ず管理組合に内容を確認し、必要な申請手続きを行う必要があります。

【管理規約で確認すべき主な項目】

- 工事の申請方法と承認: リフォーム計画書や図面の提出が義務付けられていることがほとんどです。着工の1ヶ月前までに申請が必要など、期限が定められている場合もあるため早めに確認しましょう。

- 工事可能な曜日・時間帯: 平日の午前9時〜午後5時までなど、騒音を伴う工事ができる時間が制限されています。土日祝日は工事不可のマンションも多いです。

- 床材の規定(遮音等級): 階下への音漏れを防ぐため、フローリングなどの床材には遮音性能の規定(L-45やL-40など)が設けられていることが一般的です。カーペットからフローリングへの変更がそもそも禁止されている場合もあります。

- 搬入・搬出のルール: 資材の搬入経路やエレベーターの使用について、養生(傷を防ぐための保護)の方法などが細かく定められています。

- その他: ガス容量の制限、電気容量の制限、火災報知器の移設に関する規定など、設備に関する制約も確認が必要です。

リフォーム会社を選ぶ際には、マンションリフォームの実績が豊富で、こうした管理規約の確認や申請手続きに慣れている会社を選ぶことが非常に重要です。

共用部分と専有部分の区別

マンションの建物は、所有者が自由にリフォームできる「専有部分」と、居住者全員で共有する「共用部分」に分かれています。この区別を正しく理解していないと、リフォームできない箇所に手をつけてしまうトラブルになりかねません。

| 専有部分(リフォーム可能) | 共用部分(リフォーム不可) | |

|---|---|---|

| 壁・床・天井 | コンクリート躯体の内側の仕上げ部分(壁紙、石膏ボード、床材など) | コンクリートの躯体そのもの(壁、床スラブ、天井スラブ) |

| 玄関ドア | 内側の塗装など | ドア本体、鍵、外側の塗装(デザインの統一性のため) |

| 窓・サッシ | 内側のガラス、鍵(クレセント) ※規約による | 窓ガラス、サッシ本体、網戸(外観の統一性のため) |

| バルコニー・ベランダ | (基本的にはリフォーム不可) | 床、手すり、避難ハッチなど(避難経路のため) |

| 配管・配線 | 専有部分内の給水管・排水管・ガス管・電気配線 | メーターより外側の配管・配線、共用の排水立管 |

特に注意が必要なのが、玄関ドア、窓サッシ、バルコニーです。これらは専有部分と思われがちですが、実際には共用部分にあたります。ただし、窓ガラスについては、管理組合の承認を得て断熱性能の高いものに交換できる「窓改修」が可能なマンションも増えています。

また、専有部分内の配管であっても、床下のコンクリートスラブを貫通して階下につながる排水管などは、移動に大きな制約があります。どこまでがリフォーム可能なのか、必ず管理規約で確認し、不明な点は管理組合やリフォーム会社に相談しましょう。

全面リフォーム(フルリフォーム・スケルトンリフォーム)の費用相場

住まい全体を大規模に改修する「全面リフォーム」。これには、内装や設備を全面的に刷新する「フルリフォーム」と、内装をすべて解体して骨組み(スケルトン)の状態から作り直す「スケルトンリフォーム」があります。新築同様の住み心地を手に入れられる一方、費用も高額になります。ここでは、その費用相場を築年数や面積といった観点から見ていきましょう。

築年数別の費用傾向

リフォーム費用は、建物の築年数によって大きく左右されます。築年数が経過するほど、建物の基礎や構造部分に劣化が見られる可能性が高くなり、表面的なリフォームだけでなく、根本的な修繕や性能向上のための工事が必要になるためです。

| 築年数 | 主なリフォーム内容と傾向 | 費用相場の目安(戸建て) |

|---|---|---|

| 築10年~15年 | ・設備の劣化が始まる時期。キッチン、給湯器、トイレなどの部分的な設備交換が中心。 ・外壁・屋根の塗装など、最初の大きなメンテナンスが必要になることも。 |

200万円 ~ 500万円 |

| 築15年~20年 | ・水回り設備(キッチン、浴室、洗面台、トイレ)の一括交換が増える。 ・ライフスタイルの変化に合わせた内装リフォーム(壁紙・床の張り替えなど)。 |

300万円 ~ 700万円 |

| 築20年~30年 | ・内外装の全面的なリフォームが必要になる時期。 ・配管や下地など、目に見えない部分の劣化も考慮する必要がある。 ・断熱性能の向上やバリアフリー化など、性能向上リフォームの需要が高まる。 |

500万円 ~ 1,200万円 |

| 築30年以上 | ・建物の構造体(柱、梁、基礎)のチェックが必須。 ・耐震補強工事が重要なテーマになる(特に1981年以前の旧耐震基準の建物)。 ・スケルトンリフォームで間取りや性能を根本から見直すケースが多い。 |

800万円 ~ 2,000万円以上 |

特に重要なのが、1981年(昭和56年)6月1日に導入された「新耐震基準」です。 これ以前に建築確認を受けた建物は「旧耐震基準」で建てられており、震度5強程度の揺れで倒壊しないことが基準でした。新耐震基準では「震度6強から7の揺れでも倒壊しない」ことが求められており、安全性能に大きな差があります。旧耐震基準の建物をリフォームする際は、必ず耐震診断を行い、必要に応じて耐震補強工事を実施することを強く推奨します。 耐震補強工事には、壁の補強、基礎の補修、金物の設置などがあり、規模にもよりますが100万円~250万円程度の追加費用がかかるのが一般的です。

坪数・面積別の費用相場

全面リフォームの費用は、当然ながら家の広さ(延床面積)に比例して増加します。ただし、単純な比例関係ではなく、面積が広くなるほど坪単価は割安になる傾向があります。これは、キッチンや浴室などの設備費用は面積に関わらず一定額がかかるため、総費用に占める設備費用の割合が相対的に小さくなるからです。

以下は、戸建てとマンションの全面リフォーム(フルリフォーム・スケルトンリフォーム)の費用相場を面積別に示したものです。

【戸建て】全面リフォームの面積別費用相場

| 延床面積(坪数) | フルリフォーム費用相場 | スケルトンリフォーム費用相場 |

|---|---|---|

| 20坪(約66㎡) | 500万円 ~ 900万円 | 800万円 ~ 1,400万円 |

| 30坪(約99㎡) | 700万円 ~ 1,200万円 | 1,100万円 ~ 1,800万円 |

| 40坪(約132㎡) | 900万円 ~ 1,500万円 | 1,400万円 ~ 2,200万円 |

| 50坪(約165㎡) | 1,100万円 ~ 1,800万円 | 1,700万円 ~ 2,500万円以上 |

※上記費用は、内装・水回りの刷新を想定した目安です。外壁・屋根、耐震補強、外構工事などを含む場合はさらに費用が加算されます。

【マンション】全面リフォームの面積別費用相場

| 専有面積 | フルリフォーム費用相場 | スケルトンリフォーム費用相場 |

|---|---|---|

| 50㎡ | 300万円 ~ 600万円 | 500万円 ~ 900万円 |

| 70㎡ | 400万円 ~ 800万円 | 700万円 ~ 1,200万円 |

| 90㎡ | 500万円 ~ 1,000万円 | 900万円 ~ 1,500万円 |

| 100㎡以上 | 600万円 ~ 1,200万円以上 | 1,000万円 ~ 1,800万円以上 |

※上記費用は、内装・水回りの刷新を想定した目安です。

フルリフォームとスケルトンリフォームの費用の差は、主に解体範囲の広さと、それに伴う内装工事の規模の違いから生まれます。スケルトンリフォームでは、床・壁・天井をすべて撤去するため、電気の配線や水道の配管も自由に設計し直すことができ、間取りの自由度が格段に高まります。また、壁の中に断熱材を充填したり、劣化した配管をすべて新しくしたりと、建物の性能を根本から改善できるのが最大のメリットです。

全面リフォームは、建て替えと比較検討されることも多い選択肢です。 一般的に、建て替えよりもリフォームの方が費用を抑えられる傾向がありますが、建物の劣化状況や地盤に問題がある場合は、建て替えの方が適していることもあります。現在の住まいの状態を正確に把握し、長期的な視点でどちらが最適か、専門家と相談しながら慎重に判断することが大切です。

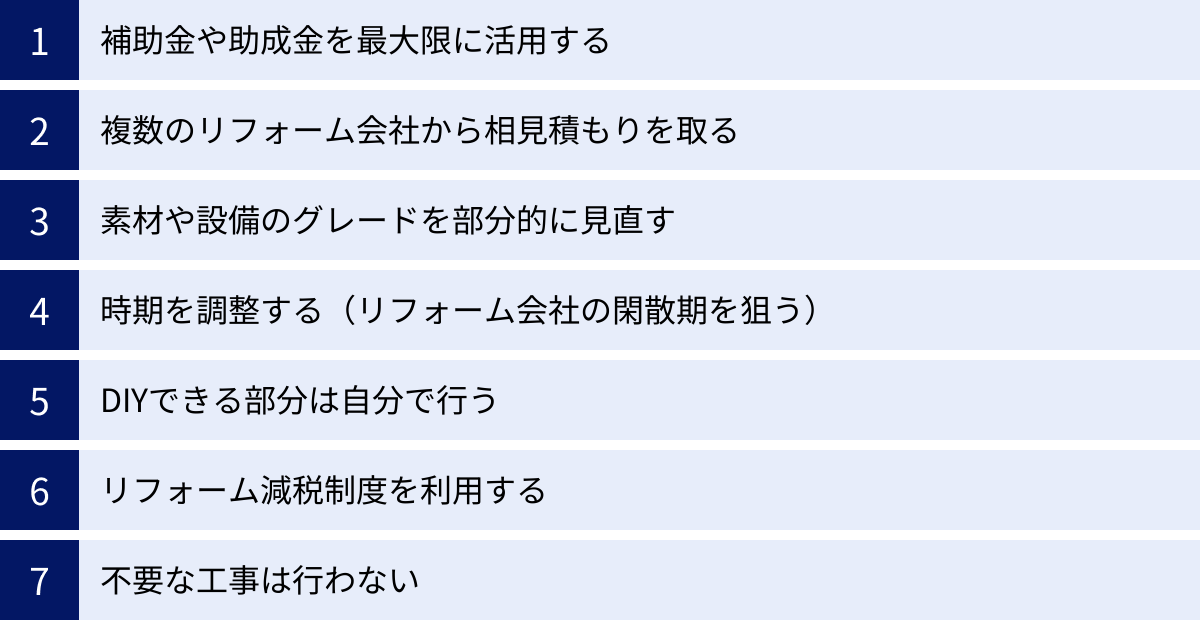

リフォーム費用を安く抑える7つのコツ

リフォームは決して安い買い物ではありません。だからこそ、少しでも費用を抑えたいと考えるのは当然のことです。しかし、単に価格が安い業者を選ぶだけでは、品質が犠牲になり「安物買いの銭失い」になりかねません。ここでは、工事の質を落とさずに、賢くリフォーム費用を抑えるための7つの実践的なコツをご紹介します。

① 補助金や助成金を最大限に活用する

国や地方自治体は、住宅の性能向上や子育て支援、バリアフリー化などを目的とした、様々なリフォーム補助金・助成金制度を用意しています。これらを活用できるかどうかで、自己負担額が数十万円単位で変わることもあります。

対象となる工事は、主に「省エネ(断熱・高効率給湯器)」「耐震」「バリアフリー」に関連するものです。例えば、内窓の設置や断熱材の追加、節水型トイレや高断熱浴槽への交換、手すりの設置などが該当します。

補助金制度は、年度ごとに予算や内容が変わり、申請期間も限られています。また、工事前に申請が必要なものがほとんどなので、計画の早い段階で、利用できる制度がないか情報収集を始めることが重要です。 詳しくは後述の「リフォームで使える補助金・助成金制度」の章で解説しますが、まずはリフォーム会社の担当者に相談したり、お住まいの自治体のホームページを確認したりしてみましょう。

② 複数のリフォーム会社から相見積もりを取る

リフォーム費用を適正価格に近づけるための最も効果的で重要な方法が、「相見積もり」です。 相見積もりとは、複数のリフォーム会社に同じ条件で見積もりを依頼し、価格や提案内容を比較検討することです。

最低でも3社以上から見積もりを取ることをお勧めします。相見積もりには、以下のようなメリットがあります。

- 適正な相場がわかる: 1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのか判断できません。複数の見積もりを比較することで、希望するリフォームのおおよその費用相場を把握できます。

- 価格競争が働く: 他社と比較されていることをリフォーム会社が認識するため、不当に高い金額を提示しにくくなります。

- 提案内容を比較できる: 価格だけでなく、各社の提案内容や使用する建材、工事の進め方などを比較できます。自分たちの要望をより深く理解し、優れた提案をしてくれる会社を見つけることができます。

- 担当者の対応を比較できる: 見積もり依頼から提出までのプロセスを通じて、担当者の知識量や対応の丁寧さ、レスポンスの速さなど、コミュニケーションの取りやすさを判断できます。

ただし、単純に一番安い見積もりを出した会社がベストとは限りません。 なぜその価格なのか、見積もりの内訳を詳細に確認することが重要です。「一式」という項目が多い見積もりや、極端に安い見積もりは、後から追加費用を請求されたり、必要な工事が省略されていたりするリスクがあるため注意が必要です。

③ 素材や設備のグレードを部分的に見直す

リフォーム費用の中で大きな割合を占めるのが「材料費」です。そのため、使用する建材や設備のグレードを見直すことは、効果的なコストダウンにつながります。

ポイントは、「こだわりたい部分」と「こだわらなくてもよい部分」にメリハリをつけることです。

- 例1:キッチンの場合

- こだわる部分: 毎日使うワークトップは、傷や熱に強い高価なセラミック素材にしたい。

- コストダウンする部分: 人目につかないキャビネットの内部や、扉のグレードはスタンダードなものにする。

- 例2:内装の場合

- こだわる部分: お客様の目にも触れるリビングの壁紙は、デザイン性の高いアクセントクロスを使う。

- コストダウンする部分: 寝室や子供部屋などプライベートな空間は、安価な量産品クロスにする。

リフォーム会社との打ち合わせの際には、「予算をオーバーしてしまったので、〇〇万円程度コストダウンしたい」と正直に伝え、「減額案」を提案してもらうのも良い方法です。プロの視点から、機能性やデザイン性を大きく損なわずにコストを抑える代替案を出してくれるはずです。

④ 時期を調整する(リフォーム会社の閑散期を狙う)

リフォーム業界にも、繁忙期と閑散期があります。一般的に、引越しシーズン前の2月〜3月や、気候が安定している9月〜11月は繁忙期にあたり、工事の予約が集中します。

逆に、リフォーム会社の仕事が少なくなる「閑散期」を狙うと、価格交渉がしやすくなったり、質の高い職人を確保しやすくなったりするメリットがあります。

- 狙い目の時期:

- 梅雨時期(6月~7月上旬): 雨で外壁・屋根工事が敬遠されがちですが、内装リフォームには影響ありません。

- 真夏(8月): 猛暑での作業を避けるため、工事が減る傾向があります。

- 決算期直後: 多くの会社の決算期である3月や9月を過ぎた直後は、案件が落ち着くことがあります。

ただし、これはあくまで一般的な傾向です。閑散期を狙う場合は、リフォーム会社に直接「比較的、工事が空いている時期はありますか?」と相談してみるのが確実です。

⑤ DIYできる部分は自分で行う

DIY(Do It Yourself)が得意な方であれば、一部の作業を自分で行うことで人件費を節約できます。

- DIYしやすい作業例:

- 壁の塗装(ペンキ塗り): 養生などの下準備は手間がかかりますが、比較的挑戦しやすい作業です。

- 簡単な棚の取り付け

- 既存設備の取り外し(リフォーム会社と要相談)

- リフォーム後の清掃

ただし、専門的な知識や技術が必要な作業は、絶対にプロに任せるべきです。特に、電気工事(有資格者必須)、水道の配管工事、ガス工事、構造に関わる工事などは、失敗すると漏電や水漏れ、建物の安全性に関わる重大な事故につながる恐れがあります。DIYを行う際は、どこまで自分でやるか、どこからプロに任せるかをリフォーム会社と事前にしっかり相談しましょう。

⑥ リフォーム減税制度を利用する

特定の条件を満たすリフォームを行った場合、確定申告をすることで税金が還付・減額される「リフォーム減税制度」を利用できます。これは、補助金とは別に活用できる制度です。

主な減税制度には以下のようなものがあります。

- 所得税の控除: ローンを利用した場合の「住宅ローン減税」と、自己資金の場合の「投資型減税」があります。対象となる工事は、耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化リフォームなどです。

- 固定資産税の減額: 耐震、バリアフリー、省エネリフォームを行った場合、翌年度の家屋にかかる固定資産税が一定期間減額されます。

- 贈与税の非課税措置: 親や祖父母からリフォーム資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。

これらの制度を利用するには、工事内容や床面積、合計所得金額など、細かい要件を満たす必要があります。 また、工事証明書などの書類が必要になるため、リフォーム会社に制度を利用したい旨を伝え、協力を依頼することが不可欠です。

⑦ 不要な工事は行わない

リフォーム会社によっては、利益を上げるために、本来は必要のない工事や、グレードアップを過剰に勧めてくる場合があります。提案されたプランを鵜呑みにせず、「その工事は本当に今、必要なのか?」「その機能は自分たちの生活に本当に必要か?」と冷静に考える視点を持つことが大切です。

例えば、「ついでにここも新しくしませんか?」という提案に対しては、なぜそれが必要なのか、具体的な理由(劣化状況など)を尋ねましょう。また、最新の高機能な設備も、自分たちが使わない機能であれば宝の持ち腐れになってしまいます。自分たちのライフスタイルやリフォームの目的を明確にし、優先順位を決めておくことで、不要な工事やオーバースペックな設備に無駄な費用をかけるのを防ぐことができます。

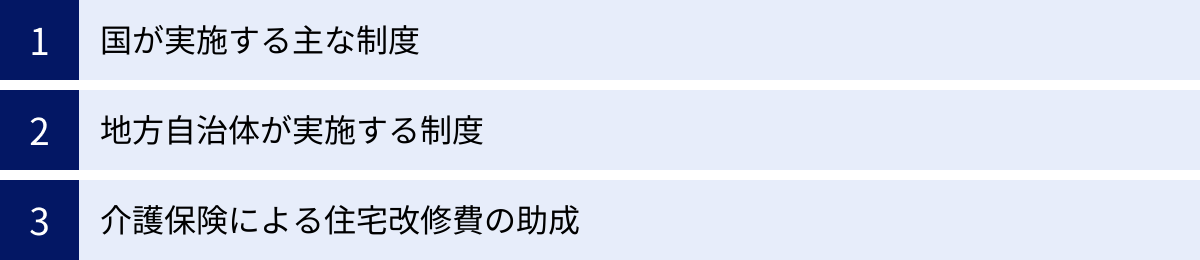

リフォームで使える補助金・助成金制度

リフォーム費用を抑える上で、補助金や助成金の活用は非常に有効な手段です。国が主導する大規模な制度から、各地方自治体が独自に行うもの、さらには介護保険を利用した制度まで、様々な種類があります。これらの制度は予算や期間が定められているため、常に最新の情報を確認し、早めに準備を始めることが成功の鍵です。

国が実施する主な制度

国のリフォーム補助金は、省エネ性能の向上や子育て支援など、社会的な要請に応える形で実施されるものが多く、補助額も大きいのが特徴です。ここでは、代表的な制度をいくつかご紹介します。

※制度の名称や内容は年度によって変更されるため、検討時には必ず各制度の公式ウェブサイトで最新情報をご確認ください。

子育てエコホーム支援事業

エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援する事業です。

- 対象者: 子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)。※リフォームの場合は全世帯が対象。

- 対象となる主なリフォーム工事:

- 必須工事: 開口部(窓・ドア)の断熱改修、外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯器、節水型トイレなど)のうち、いずれかを行うこと。

- 任意工事: 上記の必須工事と同時に行う、子育て対応改修(ビルトイン食洗機、掃除しやすいレンジフード、宅配ボックスの設置など)、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置など。

- 補助上限額: 子育て・若者夫婦世帯は最大30万円/戸、その他の世帯は最大20万円/戸。※長期優良住宅の認定を受ける場合は上限額が引き上げられます。

- 注意点: 登録事業者との契約が必要です。予算上限に達し次第、受付終了となります。

- 参照:国土交通省「子育てエコホーム支援事業」公式サイト

長期優良住宅化リフォーム推進事業

良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。

- 目的: 住宅の性能を向上させ(インスペクション、劣化対策、耐震性、省エネ対策)、長く良好な状態で使用できる「長期優良住宅」の認定を目指すリフォームを支援する。

- 対象となる主なリフォーム工事: 劣化対策、耐震性向上、省エネ対策、バリアフリー改修、子育て世帯向け改修など。

- 補助額: 工事費用の1/3を補助。補助上限額は、性能向上の度合いに応じて変動し、一般的に100万円~250万円/戸と高額です。

- 特徴: 工事前にインスペクション(住宅診断)を行い、維持保全計画を作成する必要があります。専門的な知識が求められるため、この制度に精通したリフォーム会社に相談することが不可欠です。

- 参照:国土交通省「長期優良住宅化リフォーム推進事業」公式サイト

断熱リフォーム支援事業

住宅の断熱性能を向上させるリフォームを支援することで、エネルギー消費効率の改善とCO2排出量削減を目的とする事業です。正式名称は「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」など、年度により異なります。

- 対象となる主なリフォーム工事: 高性能な断熱材、窓(ガラス・サッシ)、玄関ドアを用いた断熱改修。

- 補助額: 工事費用の一定割合(例:1/3以内など)が補助されます。補助上限額は、戸建てで最大120万円、マンションで最大15万円など、建物の種類や工事内容によって定められています。

- 特徴: 使用する建材に高い性能(熱貫流率など)が求められます。省エネ効果を重視したリフォームを検討している場合に非常に有効です。

- 参照:公益財団法人北海道環境財団「断熱リフォーム支援事業」公式サイト

地方自治体が実施する制度

国だけでなく、都道府県や市区町村といった地方自治体も、地域の実情に合わせた独自のリフォーム補助金・助成金制度を実施しています。

- 制度の例:

- 耐震診断・耐震改修補助: 特に旧耐震基準の建物の耐震化を促進するため、多くの自治体で実施されています。

- 省エネ設備導入補助: 太陽光発電システム、家庭用蓄電池(エネファームなど)の設置に対する補助。

- バリアフリー改修助成: 高齢者や障害者がいる世帯向けの、手すり設置や段差解消工事などへの助成。

- 地域産材利用補助: 地元の木材など、特定の建材を使用してリフォームする場合の補助。

- 三世代同居・近居支援: 親世帯と子世帯が同居または近居するための住宅リフォームへの補助。

これらの制度は、国の制度と併用できる場合もあります。「(お住まいの市区町村名) リフォーム 補助金」などのキーワードで検索するか、役所の住宅関連の窓口に問い合わせてみましょう。

介護保険による住宅改修費の助成

介護が必要な方の自立を支援し、介護者の負担を軽減するために、介護保険制度を利用して住宅改修を行うことができます。

- 対象者: 要支援1・2、または要介護1~5の認定を受けている方。

- 対象となる工事:

- 手すりの取付け

- 段差の解消(スロープ設置、敷居の撤去など)

- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(畳からフローリングへの変更など)

- 引き戸等への扉の取替え

- 洋式便器等への便器の取替え

- その他これらの各工事に付帯して必要となる工事

- 支給限度基準額: 一人あたり20万円まで。この範囲内であれば、費用の7~9割(所得に応じて自己負担は1~3割)が支給されます。

- 注意点: 必ず工事着工前に、ケアマネジャー等に相談の上、市区町村への事前申請が必要です。工事後に申請しても支給されないため、注意してください。20万円の枠は一度に使い切る必要はなく、数回に分けて利用することも可能です。

- 参照:厚生労働省「介護保険における住宅改修」

リフォームローンの種類と選び方

全面リフォームなど、費用が高額になる場合は、自己資金だけでは足りないことも少なくありません。その際に心強い味方となるのが「リフォームローン」です。リフォームローンにはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。ご自身の借入額や返済計画に合わせて、最適なローンを選ぶことが重要です。

無担保ローンと有担保ローンの違い

リフォームローンは、大きく分けて「無担保ローン」と「有担保ローン」の2種類があります。

| 項目 | 無担保ローン | 有担保ローン |

|---|---|---|

| 担保 | 不要 | 必要(リフォームする住宅と土地) |

| 借入可能額 | 少額(~1,000万円程度) | 高額(~1億円程度) |

| 金利 | 比較的高め(年2%~5%程度) | 比較的低め(年0.5%~2%程度) |

| 返済期間 | 短め(~15年程度) | 長め(~35年程度) |

| 審査 | 比較的早い・手続きが簡単 | 時間がかかる・手続きが複雑 |

| 手数料・諸費用 | 安い(保証料は金利に含まれることが多い) | 高い(抵当権設定費用、事務手数料、保証料など) |

| 主な取扱金融機関 | 銀行、信販会社、JAなど | 銀行、住宅金融支援機構(フラット35)など |

【無担保ローンの特徴と向いている人】

無担保ローンは、その名の通り、土地や建物を担保に入れる必要がないローンです。手続きが比較的簡単で審査もスピーディーなため、気軽に利用しやすいのがメリットです。保証人も原則不要な場合が多いです。

その反面、金融機関側のリスクが高いため、金利は有担保ローンに比べて高めに設定されており、借入可能額も低く、返済期間も短くなっています。

500万円以下の比較的少額なリフォームや、手続きの手間を省きたい方、スピーディーに借入れをしたい方に向いています。

【有担保ローンの特徴と向いている人】

有担保ローンは、リフォーム対象の住宅と土地を担保に設定するローンです。代表的なものに、住宅ローンの一部としてリフォーム資金を借り入れる方法や、住宅金融支援機構の「フラット35(リフォーム一体型)」などがあります。

担保があるため金融機関のリスクが低く、金利が低く、高額な借入れが可能で、返済期間も長く設定できるのが最大のメリットです。

一方で、担保設定(抵当権設定)のための登記費用や、高額な事務手数料、保証料など、諸費用がかさむ点がデメリットです。また、審査も厳格で時間がかかります。

1,000万円を超えるような大規模な全面リフォームやスケルトンリフォームで、月々の返済額を抑えたい方に向いています。

リフォームローンの選び方と注意点

無担保ローンと有担保ローンのどちらを選ぶか、またどの金融機関のローンを選ぶかは、以下のポイントを総合的に考慮して判断しましょう。

- 借入希望額と返済期間で考える

まずは、リフォームにいくら必要で、何年で返済したいのかを明確にしましょう。- 500万円以下で10~15年以内に返済したい → 無担保ローン

- 1,000万円以上で20年以上の長期で返済したい → 有担保ローン

500万~1,000万円の間の金額帯は、両方のローンが選択肢に入ります。金利や諸費用を比較して、総返済額がどちらのほうがお得になるかシミュレーションしてみることが重要です。

- 金利の種類(固定金利・変動金利)を理解する

ローン金利には、主に「全期間固定金利」と「変動金利」の2種類があります。- 固定金利: 借入時の金利が返済終了まで変わりません。市場金利が上昇しても返済額は変わらないため、返済計画が立てやすい安心感があります。金利は変動金利より高めに設定されています。

- 変動金利: 半年ごとなど定期的に金利が見直されます。市場金利が下がれば返済額も減りますが、逆に上昇すると返済額が増えるリスクがあります。一般的に固定金利より低い金利でスタートします。

将来の金利上昇リスクを避け、安定した返済を望むなら固定金利、金利が低いメリットを享受し、金利上昇にも対応できる資金的余裕があるなら変動金利、というようにご自身の考え方に合わせて選びましょう。

- 諸費用を含めた総支払額で比較する

ローンの比較をする際、表面的な金利の低さだけで判断してはいけません。必ず、事務手数料、保証料、団体信用生命保険料、印紙代などの諸費用を含めた「総支払額」で比較検討しましょう。

金利が少し高くても、諸費用が安いために総支払額では有利になるケースもあります。複数の金融機関から見積もり(返済シミュレーション)を取り寄せ、比較することが大切です。 - 団体信用生命保険(団信)の内容を確認する

多くのリフォームローンでは、「団体信用生命保険(団信)」への加入が必須または推奨されています。これは、ローン契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金でローン残高が完済される制度です。

最近では、がん、脳卒中、急性心筋梗塞などの特定疾病と診断された場合にもローンがゼロになる「疾病保障付き団信」など、保障が手厚いものもあります。もちろん、その分保険料(金利に上乗せされることが多い)は高くなります。自分たちに必要な保障は何かを考え、内容をしっかり確認しましょう。 - リフォーム会社提携のローンも検討する

大手のリフォーム会社などでは、特定の金融機関と提携した「提携リフォームローン」を用意していることがあります。金利が優遇されていたり、審査手続きがスムーズに進んだりするメリットがあるため、選択肢の一つとして検討してみる価値はあります。ただし、必ずしもそれが最も条件の良いローンとは限らないため、他の金融機関のローンとも比較することを忘れないようにしましょう。

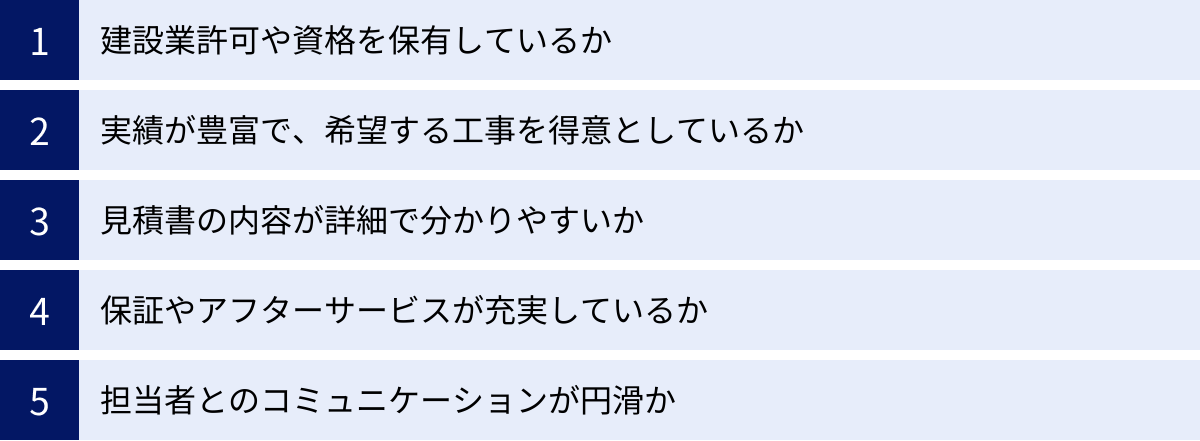

失敗しないリフォーム会社の選び方5つのポイント

リフォームの成否は、パートナーとなるリフォーム会社選びで9割が決まると言っても過言ではありません。価格が安いという理由だけで選んでしまうと、手抜き工事や追加費用のトラブル、アフターサービスの不備など、後悔につながるケースが後を絶ちません。ここでは、信頼できるリフォーム会社を見極めるための5つの重要なポイントを解説します。

① 建設業許可や資格を保有しているか

会社の信頼性を客観的に測る指標として、公的な許可や資格の有無は非常に重要です。

- 建設業許可: 税抜500万円以上のリフォーム工事を請け負う場合、建設業法に基づき「建設業許可」が必要です。この許可を得るためには、経営経験や技術者の在籍、財産的基礎など、一定の要件をクリアしなければなりません。500万円未満の工事では許可は不要ですが、許可を保有している会社は、それだけ国から一定の信頼性を認められている証と言えます。会社のウェブサイトやパンフレットで許可番号を確認しましょう。

- 各種資格: 担当者や社内に以下のような有資格者が在籍しているかどうかも、技術力を判断する上で参考になります。

- 建築士(一級・二級・木造): 住宅の設計や工事監理に関する専門家。特に、間取り変更や増改築など、大規模なリフォームでは必須の存在です。

- 建築施工管理技士(1級・2級): 工事全体の工程管理、品質管理、安全管理を行うスペシャリスト。工事を円滑かつ適切に進めるための重要な資格です。

- インテリアコーディネーター: 内装や家具、照明など、住空間のトータルコーディネートを提案する専門家。デザイン性の高いリフォームを希望する場合に心強い存在です。

これらの資格は、名刺や会社のウェブサイトで確認できます。資格がすべてではありませんが、専門知識を持ったスタッフが在籍していることは、安心材料の一つになります。

② 実績が豊富で、希望する工事を得意としているか

リフォーム会社には、それぞれ得意な分野があります。水回りの設備交換に強い会社、自然素材を使ったデザインリフォームが得意な会社、戸建ての耐震・断熱改修を得意とする会社など様々です。

自分たちが希望するリフォームと、その会社が得意とする工事内容が一致しているかを確認することが非常に重要です。会社のウェブサイトに掲載されている「施工事例」をチェックするのが最も効果的な方法です。

- 施工事例のチェックポイント:

- 工事内容: 自分たちが検討しているのと同様の箇所(キッチン、浴室、外壁など)のリフォーム事例が豊富にあるか。

- デザイン: 好みのテイスト(シンプル、モダン、ナチュラルなど)の事例が多いか。

- 価格帯: 公開されているリフォーム費用が、自分たちの予算感と合っているか。

- 住宅の種類: 戸建て、マンションなど、自分たちの住居と同じ種類の建物の実績が多いか。

多くの実績があるということは、それだけ多くの経験とノウハウを蓄積している証拠です。打ち合わせの際には、具体的な事例写真を見せてもらいながら、プランの相談をするとイメージの共有がしやすくなります。

③ 見積書の内容が詳細で分かりやすいか

提出された見積書は、そのリフォーム会社の姿勢を映す鏡です。信頼できる会社の見積書は、詳細で分かりやすく、透明性が高いという共通点があります。

- 良い見積書のチェックポイント:

- 内訳が明確: 「工事一式 〇〇円」のような大雑把な記載ではなく、「材料費」「工事費」「諸経費」などの内訳が明確に分かれているか。

- 数量・単価・品番の記載: 使用する建材や設備について、メーカー名、商品名、品番、数量、単価がきちんと記載されているか。これにより、何にいくらかかっているのかが正確に把握できます。

- 工事内容の明記: 「解体工事」「木工事」「内装工事」など、どのような工事を行うのかが具体的に書かれているか。

- 諸経費の内訳: 諸経費に何が含まれているのか(現場管理費、運搬費、廃材処分費など)が明記されているか、もしくは質問に対して丁寧に説明してくれるか。

逆に、詳細な内訳がなく「一式」表記が多い見積もりや、極端に安い見積もりには注意が必要です。後から「これは見積もりに含まれていなかった」として追加費用を請求されるトラブルの原因になりかねません。不明な点があれば、遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めましょう。その際の対応も、会社を見極める重要な判断材料になります。

④ 保証やアフターサービスが充実しているか

リフォームは工事が終われば完了ではありません。万が一、工事後に不具合(瑕疵)が見つかった場合に、どのような保証があるのか、また定期的な点検などのアフターサービスが受けられるのかは、非常に重要なポイントです。

- 確認すべき保証・保険:

- リフォーム瑕疵保険: 工事中や工事後に施工ミスが見つかった場合に、その補修費用を保険金でカバーできる制度です。リフォーム会社が倒産してしまった場合でも、保険法人から直接保険金が支払われます。この保険に加入できるのは、国土交通大臣が指定した保険法人に登録された事業者のみであり、会社の信頼性を示す一つの指標となります。

- メーカー保証: キッチンや給湯器などの設備機器には、通常1~2年のメーカー保証が付いています。

- 会社独自の工事保証: 上記に加えて、リフォーム会社が独自に設けている保証制度です。保証期間(例:工事箇所により1年~10年)や保証内容を、書面(保証書)で確認することが重要です。

工事後の定期点検(例:1年後、3年後、5年後など)を実施している会社であれば、より安心して長く付き合っていくことができます。契約前に、保証とアフターサービスの内容を必ず確認しましょう。

⑤ 担当者とのコミュニケーションが円滑か

最終的にリフォームプランを形にし、現場を動かしていくのは「人」です。そのため、担当者との相性や、コミュニケーションの取りやすさは、リフォームの満足度を大きく左右します。

- 担当者を見極めるポイント:

- 傾聴力: こちらの要望や悩み、不安などを親身になって聞いてくれるか。

- 提案力: 要望をただ聞くだけでなく、プロの視点からより良い代替案やプラスアルファの提案をしてくれるか。メリットだけでなく、デメリットも正直に伝えてくれるか。

- 説明の分かりやすさ: 専門的な内容を、素人にも理解できるようにかみ砕いて説明してくれるか。

- レスポンスの速さ: 質問や相談に対する返信が迅速で、誠実に対応してくれるか。

- 人柄: 信頼できる、安心して任せられると感じるか。

リフォームは、計画から完成まで数ヶ月にわたる長い付き合いになります。打ち合わせを重ねる中で、「この人になら任せられる」と心から思える担当者と出会うことが、失敗しないリフォーム会社選びの最終的な決め手となるでしょう。

おすすめのリフォーム会社比較・見積もりサイト3選

信頼できるリフォーム会社を自力で一から探すのは大変な作業です。そんな時に便利なのが、複数のリフォーム会社を比較・検討できる「一括見積もりサイト」です。ここでは、利用者数が多く、信頼性の高い代表的なサイトを3つご紹介します。これらのサイトは、厳しい加盟基準を設けていることが多く、安心して利用できるのが特徴です。

※各サイトの情報は変更される可能性があるため、ご利用の際は公式サイトをご確認ください。

| サイト名 | 運営会社 | 加盟会社数 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ホームプロ | 株式会社ホームプロ | 約1,200社 | ・国内最大級の利用者数と実績 ・匿名での相談が可能 ・独自の「工事完成保証」付き |

| リショップナビ | 株式会社アイアンドシー・クルーズ | 約1,500社以上 | ・専門コンシェルジュによるサポート ・「安心リフォーム保証制度」あり ・成約でお祝い金がもらえる |

| タウンライフリフォーム | タウンライフ株式会社 | 300社以上 | ・複数の会社からオリジナルプランと見積もりが届く ・地域密着型の優良企業が多数加盟 ・無料で相談・比較が可能 |

① ホームプロ

国内最大級の利用者数を誇る、リフォーム会社紹介サイトのパイオニアです。リクルートと大阪ガスが共同出資して設立された経緯もあり、信頼性が非常に高いのが特徴です。

- 匿名での相談が可能: 最初の段階では名前や詳細な住所をリフォーム会社に公開せずに相談できるため、「しつこい営業をされたらどうしよう」という不安がある方でも安心して利用できます。

- 厳しい加盟審査: 加盟するには、設立年数や資格、過去の実績など、独自の厳しい審査基準をクリアする必要があります。これにより、質の高いリフォーム会社が集まっています。

- 工事完成保証: 万が一、加盟会社が倒産などで工事を継続できなくなった場合でも、ホームプロが代替の会社を探したり、追加費用を一定額まで保証してくれたりする無料のサービスが付いています。

- 豊富な口コミ: 実際にその会社でリフォームした施主からの評価や口コミが豊富に掲載されており、会社選びのリアルな参考情報になります。

こんな人におすすめ:

・初めてリフォームをするので、まずは匿名で気軽に相談してみたい方

・多くの会社を比較検討したい方

・万が一の倒産リスクに備えたい方

参照:ホームプロ 公式サイト

② リショップナビ

専門のコンシェルジュが、利用者の要望をヒアリングし、最適なリフォーム会社を厳選して紹介してくれる手厚いサポートが魅力のサイトです。

- コンシェルジュによるサポート: 電話で要望や予算を伝えるだけで、専門知識を持ったコンシェルジュが条件に合うリフォーム会社を最大5社まで選んでくれます。自分で会社を探す手間を省きたい方や、どの会社が良いか分からない方に最適です。

- 安心リフォーム保証制度: 工事中の事故によって第三者に損害を与えた場合の賠償保険や、工事後の不具合(瑕疵)に対する保証が付いています。

- お祝い金制度: リショップナビを通じて契約・リフォームが完了すると、金額に応じてお祝い金がもらえるキャンペーンを実施していることがあります。

- 全国1,500社以上の加盟店: 大手から地域密着型の工務店まで、幅広いネットワークを持っています。

こんな人におすすめ:

・忙しくて自分でリフォーム会社を探す時間がない方

・専門家のアドバイスを受けながら会社を選びたい方

・保証制度を重視する方

参照:リショップナビ 公式サイト

③ タウンライフリフォーム

複数のリフォーム会社から、オリジナルの「リフォームプラン」と「見積もり」を無料で取り寄せることができるのが最大の特徴です。自宅にいながら、具体的なプランを比較検討できます。

- プランニング提案が無料: 通常、詳細なプラン作成は契約後に行われることが多いですが、タウンライフリフォームでは、契約前に複数の会社から間取り図などの具体的なプラン提案を受けられます。これにより、各社の提案力や設計力を比較しやすくなります。

- 厳選された優良企業: 国が定めた基準をクリアした、信頼できる優良企業のみが300社以上加盟しています。

- 地域密着型企業に強い: 全国展開の企業だけでなく、その地域で評判の良い工務店なども多く加盟しているため、地元の信頼できる会社と出会える可能性が高いです。

- 補助金情報も提供: 利用できる可能性のある補助金や助成金に関する情報を提供してくれるサービスもあります。

こんな人におすすめ:

・価格だけでなく、各社のプランニング能力を比較したい方

・契約前に具体的な間取りプランを見てみたい方

・地元の優良な工務店を探したい方

参照:タウンライフリフォーム 公式サイト

これらのサイトをうまく活用することで、効率的かつ安心して、自分にぴったりのリフォーム会社を見つけることができます。

リフォーム相談から工事完了までの流れ

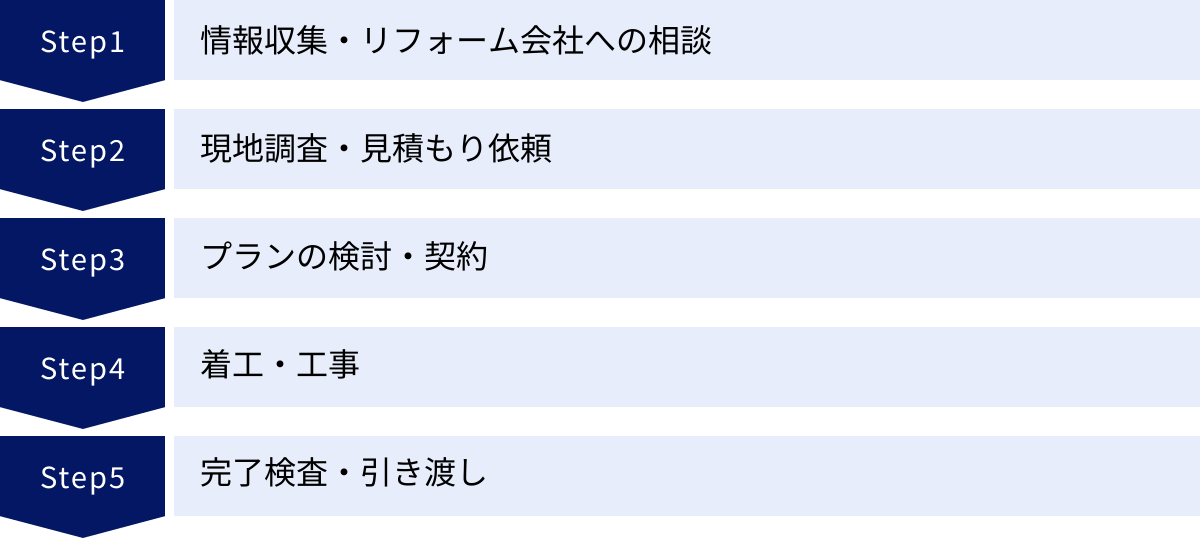

リフォームは、思い立ってすぐに完成するものではありません。情報収集から始まり、リフォーム会社との打ち合わせ、契約、工事、そして引き渡しまで、いくつかのステップを踏む必要があり、一般的に2ヶ月から半年程度の期間がかかります。全体の流れを把握しておくことで、計画をスムーズに進めることができます。

STEP1:情報収集・リフォーム会社への相談

【期間の目安:2週間~1ヶ月】

まずは、リフォームの目的を明確にすることから始めます。

- なぜリフォームしたいのか?(動機): 「キッチンが古くて使いにくい」「冬、お風呂が寒い」「子供が独立したので間取りを変えたい」など。

- リフォームで何を実現したいのか?(要望): 「収納の多い対面キッチンにしたい」「手入れが楽なユニットバスにしたい」「リビングを広くして家族団らんのスペースを作りたい」など。

- 予算はいくらか?: おおよその予算の上限を決めておきます。

動機と要望が固まったら、インターネットや雑誌、ショールームなどで情報を集め、理想のイメージを膨らませます。この段階で、前述のリフォーム会社比較サイトなどを利用して、相談する会社の候補を3~5社程度に絞り込みます。

STEP2:現地調査・見積もり依頼

【期間の目安:1週間~2週間】

候補のリフォーム会社に連絡を取り、「現地調査」を依頼します。現地調査とは、リフォーム会社の担当者が実際に家を訪れ、リフォーム希望箇所の寸法を測ったり、劣化状況や構造を確認したりする作業です。

- 現地調査でのポイント:

- 立ち会い: 必ず立ち会い、STEP1でまとめた要望を正確に伝えます。写真や雑誌の切り抜きなどを見せると、イメージが伝わりやすくなります。

- 疑問点の質問: 構造上の問題や、希望が実現可能かなど、疑問に思ったことはその場で質問しましょう。担当者の知識や対応力を見極める機会にもなります。

現地調査の結果とヒアリング内容をもとに、各社が後日、見積書とプランを作成します。見積もり提出までには、通常1~2週間程度かかります。

STEP3:プランの検討・契約

【期間の目安:2週間~1ヶ月】

複数の会社から見積書とプランが提出されたら、内容をじっくり比較検討します。

- 比較検討のポイント:

- 価格: 総額だけでなく、内訳を詳細に比較します。不明瞭な点はないか確認します。

- プラン内容: 自分たちの要望がきちんと反映されているか。プロならではの工夫や提案があるか。

- 使用建材・設備: 希望したグレードのものが使われているか。品番まで確認します。

- 担当者との相性: これまでのやり取りで、信頼して任せられるか。

比較検討の結果、依頼する会社を1社に絞り込みます。その後、最終的なプランの詳細(壁紙の色や細かな仕様など)を詰め、すべての内容に納得できたら「工事請負契約」を結びます。契約書は隅々まで目を通し、工事内容、金額、工期、支払い条件、保証内容などをしっかり確認しましょう。

STEP4:着工・工事

【期間の目安:工事内容による(数日~数ヶ月)】

契約後、いよいよ工事が始まります。

- 着工前の準備:

- 近隣への挨拶: 工事中は騒音や車両の出入りで近隣に迷惑をかける可能性があるため、リフォーム会社の担当者と一緒に、工事開始前に挨拶回りをしておくとトラブルを防げます。

- 荷物の移動: 工事する部屋の家具や荷物を移動・片付けしておきます。

工事が始まったら、任せきりにするのではなく、定期的に現場に顔を出し、進捗状況を確認することをお勧めします。気になる点があれば、現場監督や担当者に遠慮なく伝えましょう。コミュニケーションをとることで、認識のズレを防ぎ、職人さんたちのモチベーションアップにもつながります。

STEP5:完了検査・引き渡し

【期間の目安:1日~数日】

工事がすべて完了したら、リフォーム会社の担当者と一緒に、契約書や設計図通りに仕上がっているかを確認する「完了検査(施主検査)」を行います。

- 完了検査のチェックポイント:

- キズや汚れ: 床、壁、建具などにキズや汚れがないか。

- 動作確認: ドアや窓の開閉、設備の動作(水が出るか、電気がつくかなど)はスムーズか。

- 仕上がり: 壁紙の剥がれや隙間、塗装ムラなどがないか。

もし不具合が見つかった場合は、その場で指摘し、手直しを依頼します(これを「手直し工事」と言います)。すべての手直しが完了し、最終的な仕上がりに納得できたら、工事代金の残金を支払い、保証書や設備の取扱説明書などを受け取って、正式に「引き渡し」となります。これですべての工程が完了です。

まとめ:リフォーム費用は相見積もりで適正価格を把握しよう

住まいをより快適で価値あるものにするリフォーム。その成功は、適切な費用感を持ち、信頼できるパートナーを見つけることにかかっています。この記事では、リフォーム費用の内訳から、箇所別・住居別の詳細な相場、費用を抑えるコツ、補助金、会社の選び方まで、多岐にわたる情報をお届けしました。

リフォーム費用は定価がなく、工事内容や住宅の状態で大きく変動します。だからこそ、ご自身の希望するリフォームに一体いくらかかるのか、その適正な相場を知ることが何よりも重要です。そして、その最も確実な方法が、複数のリフォーム会社から見積もりを取る「相見積もり」です。

相見積もりは、単に価格を比較するためだけのものではありません。各社の提案内容や担当者の対応力を比較し、自分たちの想いを形にしてくれる最高のパートナーを見つけるための、極めて重要なプロセスです。見積書の内容を詳細に比較・検討することで、不当に高い費用を支払うリスクを避け、質の高い工事を適正価格で実現できます。

リフォームは、情報収集が成功の9割を占めると言っても過言ではありません。 今回ご紹介した費用相場や各種制度、会社選びのポイントを参考に、まずはご自身の理想のリフォーム像を具体的に描くことから始めてみましょう。そして、一括見積もりサイトなどを賢く活用しながら、信頼できるリフォーム会社との出会いにつなげてください。この記事が、皆様の満足のいくリフォーム計画の一助となれば幸いです。