洗濯機が当たり前になった現代において、「洗濯板」と聞くと、少し時代遅れな道具だと感じるかもしれません。しかし、実はこのシンプルな道具が、今、再び注目を集めています。その理由は、洗濯機だけでは落としきれない頑固な汚れへの驚くべき洗浄力、そして環境や衣類に優しいという側面にあります。

Yシャツの襟袖にこびりついた黄ばみ、子どもの服についた食べこぼしのシミ、ユニフォームの泥汚れ。これらを落とすのに苦労した経験は誰にでもあるのではないでしょうか。洗濯板は、そんな悩みを解決してくれる頼もしいアイテムです。

この記事では、洗濯板がなぜこれほどまでに効果的なのか、その仕組みから、具体的なメリット・デメリット、正しい使い方、そしてあなたにぴったりの一枚を見つけるための選び方まで、徹底的に解説します。さらに、素材別におすすめの人気商品もご紹介しますので、これから洗濯板を試してみたいと考えている方はぜひ参考にしてください。

「手間がかかりそう」というイメージを覆す、洗濯板の本当の魅力を知れば、きっとあなたもその実力に驚くはずです。衣類を大切に、そしてきれいに長く使い続けるための知恵が詰まった洗濯板の世界へ、ようこそ。

目次

洗濯板とは?その効果と魅力

洗濯板は、表面に波状の凹凸が刻まれた板状の洗濯用具です。衣類をこの板の上でこすり合わせることで、繊維の奥に入り込んだ汚れを物理的に掻き出し、洗浄効果を高めます。電気を使わず、少量の水と洗剤で効率的に汚れを落とせるため、古くから世界中で使われてきました。

一見すると原始的な道具ですが、その洗浄力の高さと多岐にわたる魅力から、現代のライフスタイルの中でもその価値が見直されています。

なぜ今、洗濯板が再注目されているのか

全自動洗濯機が普及し、洗濯の手間が大幅に削減された現代において、なぜあえて手作業を要する洗濯板が再び注目を集めているのでしょうか。その背景には、いくつかの社会的な変化や価値観の多様化が関係しています。

第一に、「丁寧な暮らし」への憧れが挙げられます。効率やスピードが重視される社会の中で、あえて時間と手間をかけて物事に取り組むことに価値を見出す人が増えています。衣類を手で洗い、汚れが落ちていく過程を実感することは、日々の家事を単なる作業ではなく、充実した時間へと変えてくれます。一枚のシャツを大切に手入れする行為そのものが、心の豊かさにつながるのです。

第二に、サステナビリティ(持続可能性)への意識の高まりです。洗濯板は電気を一切使用しません。また、タライや洗面器に溜めた少量の水で洗濯できるため、洗濯機を一度回すのに比べて大幅な節水が可能です。部分的な汚れのために洗濯機を何度も稼働させるのは、水や電力の無駄遣いになります。環境負荷を少しでも減らしたいと考える人々にとって、洗濯板は非常にエコで合理的な選択肢と言えるでしょう。

第三に、衛生意識の向上です。特に近年では、マスクやふきんなど、毎日使うものをより清潔に保ちたいというニーズが高まりました。洗濯板を使えば、他の洗濯物と分け、ピンポイントでしっかりと除菌・洗浄ができます。手洗いならではの安心感が、衛生管理の面でも評価されています。

さらに、洗濯機の性能が向上し、様々な洗い方や乾燥機能が搭載される一方で、「特定の頑固な汚れ」に対する解決策としては、手洗いに勝るものはないという原点回帰の側面もあります。特に、皮脂汚れや泥汚れ、インクのシミなどは、洗濯機に入れる前の「予洗い」が効果的であることは広く知られています。その予洗いの質を格段に高めてくれるのが、洗濯板なのです。

キャンプや登山といったアウトドアブームも、携帯性に優れた小型の洗濯板の需要を後押ししています。電源のない場所でも本格的な洗濯ができるため、アウトドア愛好家にとっても便利なアイテムとして認識されつつあります。

これらの理由から、洗濯板は単なるレトロな道具ではなく、現代の多様なライフスタイルや価値観に応える、非常に実用的なアイテムとして再評価されているのです。

洗濯板で汚れがよく落ちる仕組み

では、なぜ洗濯板を使うと、あれほど頑固な汚れが驚くほどきれいに落ちるのでしょうか。その秘密は、「物理的な力」と「化学的な作用」の相乗効果にあります。

まず、最も重要なのが洗濯板の表面にある波状の凹凸です。衣類の汚れた部分をこの凹凸に押し当ててこすることで、ブラシで掻き出すような物理的な力が働きます。衣類の繊維はミクロレベルで見ると複雑に絡み合っており、汚れの粒子はその隙間に入り込んでしまいます。洗濯機のように水流で洗うだけでは、この繊維の奥深くに入り込んだ汚れを完全に取り除くのは困難です。しかし、洗濯板の凹凸は、繊維一本一本を動かし、しごくようにして、こびりついた汚れを効率的に掻き出してくれるのです。

次に、洗剤の化学的な作用を最大限に引き出せる点も大きな要因です。洗濯板での手洗いは、通常、タライや洗面器に少量の水を張って行います。これは、洗濯機のように大量の水で洗剤を薄めるのではなく、非常に濃度の高い洗剤液の中で洗濯できることを意味します。洗剤に含まれる界面活性剤は、濃度が高いほど汚れを包み込んで剥がし取る力(洗浄力)が強くなります。つまり、洗濯板は少ない水で洗剤の効果を凝縮させ、化学的な洗浄力を飛躍的に高めることができるのです。

さらに、「温度」のコントロールが容易であることも見逃せません。特に、Yシャツの襟袖などに付着する皮脂汚れは、人間の体温で溶けて繊維に染み込み、冷えると固まってしまいます。このような油性の汚れは、お湯を使うことで再び緩み、格段に落ちやすくなります。洗濯板での手洗いなら、給湯器から直接お湯を使い、汚れの種類に合わせた最適な温度で洗うことが可能です。

これら「物理的な掻き出し効果」「高濃度の洗剤液」「最適な温度管理」という3つの要素が組み合わさることで、洗濯板は洗濯機だけでは太刀打ちできない頑固な汚れに対して、絶大な効果を発揮します。それは、長年の経験と知恵から生まれた、非常に科学的で理にかなった洗浄メカニズムなのです。

洗濯板を使う3つのメリット

洗濯板の魅力は、単に汚れがよく落ちるという点だけにとどまりません。日々の暮らしに取り入れることで、経済的なメリットや衣類を長持ちさせる効果も期待できます。ここでは、洗濯板がもたらす代表的な3つのメリットを詳しく解説します。

① 頑固な部分汚れをピンポイントで落とせる

洗濯板が持つ最大のメリットは、何といっても洗濯機では落としきれない頑固な部分汚れを、的確に、そして集中的に洗浄できる点にあります。

例えば、多くの人が悩まされるYシャツの襟や袖口の汚れ。これは皮脂や汗が空気に触れて酸化し、黒ずみや黄ばみとなったものです。繊維の奥深くに染み込んでしまうため、洗濯機で普通に洗っただけではなかなか白さを取り戻せません。しかし、洗濯板を使えば、汚れた部分に直接固形石鹸などを塗り込み、凹凸の上でこすることで、酸化した皮脂汚れを物理的に掻き出し、徹底的に除去できます。

また、子どものいる家庭では、食べこぼしのシミが絶えません。ミートソースやカレー、醤油といったシミは、時間が経つほど落としにくくなります。洗濯板があれば、汚してしまったその日のうちに、シミの部分だけを狙って素早く処理できます。シミの種類に合わせた洗剤や漂白剤を併用し、ピンポイントで力を加えることで、シミが広がるのを防ぎながら効率的に汚れを分解できます。

さらに、屋外でのスポーツや作業で付着する泥汚れは、洗濯板が最も得意とする汚れの一つです。泥や砂の粒子は水に溶けない「不溶性」の汚れであり、洗濯機の水流だけでは繊維から剥がれにくい性質があります。洗濯板でこすり洗いすることで、繊維に絡みついた泥の粒子を物理的に叩き出し、掻き出すことができます。野球やサッカーのユニフォーム、農作業で汚れた作業着、雨の日に汚れた靴下など、洗濯機に入れる前の予洗いとして洗濯板を使うだけで、洗い上がりのきれいさは劇的に変わるでしょう。

このように、洗濯板は「汚れの種類」と「場所」に応じて、洗い方や力加減、使用する洗剤を最適化できるため、まるで専門のクリーニング職人のように、的を絞った高度な洗浄を家庭で実現できるのです。

② 節水・節電につながり経済的

現代の生活において、環境への配慮と家計の節約は非常に重要なテーマです。洗濯板は、この二つの課題を同時に解決してくれる、きわめて経済的な道具です。

最大の経済的メリットは、圧倒的な節水効果にあります。一般的な縦型洗濯機で一度洗濯をすると、水量はおよそ50リットルから100リットル以上にもなります。Yシャツの襟汚れや靴下一足の泥汚れといった、ごく部分的な汚れのために、これだけの水を使うのは非効率的です。

一方、洗濯板を使う場合、必要な水は洗面器やタライに溜める数リットル程度で済みます。例えば、シャツ1枚の襟袖を洗うだけなら、2〜3リットルの水があれば十分でしょう。これを毎日続けた場合、あるいは週末にまとめて数枚処理した場合を考えてみてください。年間で節約できる水の量は、決して少なくありません。水道料金の削減に直結するだけでなく、貴重な水資源の保全にも貢献できます。

そして、もう一つの大きなメリットが節電効果です。言うまでもなく、洗濯板は電気を一切使用しません。洗濯機を動かすには、モーターを回転させ、水を給水・排水するために電力が必要です。特に乾燥機能まで使えば、その消費電力はさらに大きくなります。

「たった数枚の洗濯物のために、洗濯機を回すのはもったいない」と感じたことがある人は多いはずです。洗濯板があれば、そうした少量の洗濯物を手軽に処理できるため、洗濯機を回す回数そのものを減らすことができます。これは、日々の電気代の節約につながるだけでなく、発電に伴うCO2排出量の削減にも貢献する、地球に優しい選択と言えるでしょう。

最初は小さな手間に感じるかもしれませんが、長い目で見れば、洗濯板を日々の習慣に取り入れることは、家計にも環境にも大きなプラスの効果をもたらします。経済性と環境性を両立できる点は、洗濯板が現代において再評価される大きな理由の一つです.

③ 衣類へのダメージを最小限に抑えられる

お気に入りの衣類をできるだけ長く、美しい状態で着続けたいというのは誰もが願うことです。洗濯板は、頑固な汚れを落とすパワフルなイメージとは裏腹に、実は衣類に優しく、生地へのダメージを最小限に抑えながら洗濯できるという優れた側面も持っています。

洗濯機で洗濯する場合、洗濯槽の中で衣類全体が揉まれたり、叩きつけられたり、他の衣類と絡み合ったりします。これにより、汚れていない部分も含めて、生地全体に摩擦や伸び縮みといった負荷がかかります。これが、色褪せや型崩れ、毛玉の発生、生地の劣化を早める原因となるのです。

しかし、洗濯板を使った部分洗いでは、洗浄が必要な汚れた箇所だけに集中的にアプローチします。Yシャツの襟を洗うのであれば、襟の部分だけを濡らしてこするため、身頃や袖といった他の部分は余計なダメージを受けません。これにより、衣類全体のコンディションを良好に保つことができます。

さらに重要なのが、「力加減を自分の手で完璧にコントロールできる」という点です。洗濯機は設定されたコースに従って機械的に動きますが、洗濯板なら、衣類の素材や厚み、汚れの度合いに合わせて、こする強さや速さを微調整できます。例えば、丈夫な綿の作業着は少し強めに、少しデリケートなオックスフォード生地のシャツは優しく撫でるように、といった具合です。

この「手加減」ができるおかげで、生地の繊維を不必要に傷つけるリスクを大幅に減らせます。特に、レースや刺繍が施された衣類で、一部分だけ汚してしまった場合など、洗濯機に入れるのをためらうようなケースでも、洗濯板なら汚れた箇所を避けて優しく手洗いすることが可能です(ただし、非常にデリケートな素材への使用は注意が必要です)。

衣類の寿命は、洗濯の仕方に大きく左右されます。洗濯板で適切に部分洗いをすることは、衣類全体への負担を軽減し、結果として一着一着を長持ちさせることにつながります。これは、頻繁に服を買い替える必要がなくなるという点で経済的であると同時に、資源を大切にするサステナブルな考え方にも通じる、非常に価値のあるメリットなのです。

洗濯板を使う際のデメリット

多くのメリットを持つ洗濯板ですが、万能というわけではありません。実際に使う上では、いくつかデメリットも存在します。これらを事前に理解しておくことで、より快適に洗濯板を使いこなすことができます。

手間と時間がかかる

洗濯板の最大のデメリットは、やはり手作業であるために手間と時間がかかることです。スイッチ一つで全自動で洗濯から乾燥まで行ってくれる洗濯機に慣れていると、衣類を一枚一枚手洗いする作業は、正直に言って面倒に感じられるかもしれません。

具体的には、タライに水を張り、洗剤を用意し、衣類をこすり、すすぎ、そして脱水するという一連の工程をすべて自分で行う必要があります。Yシャツ1枚の襟と袖を洗うだけでも、慣れないうちは5分から10分程度の時間が必要になるでしょう。これが数枚重なったり、泥汚れのように頑固な汚れだったりすると、さらに時間はかかります。

特に、忙しい毎日を送る人にとっては、この時間を捻出することが難しい場合もあります。朝の出勤前や、疲れて帰宅した後に洗濯板でゴシゴシと洗うのは、億劫に感じてしまうかもしれません。

しかし、このデメリットは捉え方次第で克服できます。例えば、「毎日やる」と気負わずに、週末など時間に余裕のある時に、一週間分のYシャツをまとめて予洗いするというスタイルを取り入れるのも一つの方法です。また、汚れに気づいたらすぐに処理する習慣をつければ、汚れが定着する前なので、短時間で簡単に落とすことができます。

この「手間と時間」を、単なる面倒な作業と捉えるか、前述したような「丁寧な暮らしの実践」としてポジティブに捉えるかで、洗濯板との付き合い方は大きく変わってきます。自分のライフスタイルに合わせて、無理のない範囲で取り入れることが、長く使い続けるためのコツと言えるでしょう。

手荒れの原因になることがある

もう一つの重要なデメリットは、手荒れのリスクです。洗濯板での手洗いは、長時間、水や洗剤に直接手が触れることになります。これが、肌の乾燥やひび割れ、あかぎれといった手荒れを引き起こす原因となり得ます。

私たちの皮膚の表面は、皮脂と汗が混じり合ってできた「皮脂膜」という天然のバリアで覆われています。この皮脂膜が、水分の蒸発を防ぎ、外部の刺激から肌を守っています。しかし、洗濯用洗剤、特に洗浄力の高い弱アルカリ性の洗剤は、衣類の皮脂汚れを落とすのと同時に、手の皮脂膜まで分解して洗い流してしまうのです。

バリア機能を失った肌は無防備な状態になり、水分がどんどん蒸発して乾燥が進みます。さらに、洗剤の成分が肌に刺激を与えたり、水仕事で手がふやけて角質層が傷つきやすくなったりすることで、手荒れが悪化してしまいます。

この問題は、特に肌が弱い人や乾燥しやすい冬場には深刻になりがちです。せっかく衣類がきれいになっても、自分の手が荒れてしまっては元も子もありません。

しかし、このデメリットには「ゴム手袋を着用する」という非常にシンプルで効果的な対策があります。ゴム手袋をすることで、水や洗剤の刺激から完全に手を保護できます。最近では、手にフィットして作業しやすい薄手のものや、デザイン性の高いおしゃれなもの、肌に優しい内側が綿になっているものなど、様々な種類のゴム手袋が販売されています。

洗濯板を使う際は、必ずゴム手袋をセットで用意し、着用を習慣づけることを強くおすすめします。また、洗濯が終わった後には、保湿成分の入ったハンドクリームでケアをすることも、健やかな手を保つためには重要です。少しの工夫で、手荒れの心配なく、快適に洗濯板のメリットを享受できます。

洗濯板が活躍する場面と得意な汚れの種類

洗濯板は、あらゆる汚れに万能というわけではありません。その特性を理解し、得意な汚れの種類や活躍する場面で使うことで、その効果を最大限に引き出すことができます。ここでは、洗濯板が特に力を発揮する代表的なシーンをご紹介します。

襟や袖の皮脂汚れ

洗濯板が最もその真価を発揮する場面の一つが、Yシャツやブラウスの襟・袖口に付着した皮脂汚れの洗浄です。

首回りや手首は、常に皮膚と衣類がこすれ合う部分であり、汗や皮脂が付着しやすい場所です。付着した皮脂は、洗濯で落としきれないと時間とともに酸化し、空気中のホコリなどを吸着して、黄ばみや黒ずみといった頑固な汚れに変化します。一度定着してしまうと、洗濯機で普通に洗うだけではなかなか落とせません。

この皮脂汚れに対して、洗濯板は非常に効果的です。まず、お湯を使うことで固まった皮脂を緩ませます。そして、汚れた部分に固形の洗濯石鹸などを直接しっかりと塗り込みます。石鹸のアルカリ成分が酸性の皮脂汚れを中和し、分解を助けます。その上で、洗濯板の凹凸の上でこすることで、繊維の奥深くに染み込んだ皮脂汚れを物理的に掻き出し、揉み出すことができます。

洗濯機では届かない、繊維の隙間に入り込んだ汚れに直接アプローチできるため、諦めかけていた黄ばみも、驚くほど白さを取り戻すことがあります。クリーニングに出す前に、一度洗濯板で試してみる価値は十分にあります。ビジネスパーソンの身だしなみを清潔に保つための、強力なサポーターとなってくれるでしょう。

食べこぼしのシミ

食事中にうっかりつけてしまった食べこぼしのシミも、洗濯板が活躍する代表的な場面です。特に、ミートソース、カレー、ケチャップ、醤油、コーヒー、ワインなどの色の濃いシミは、時間との勝負です。

シミは、時間が経てば経つほど繊維の奥に染み込み、化学的に定着してしまうため、落としにくくなります。そのため、汚してしまったら、できるだけ早く対処することが重要です。そんな時、洗濯板があれば、大掛かりな準備をすることなく、すぐにシミ抜き作業に取り掛かれます。

基本的な対処法は、まずティッシュなどで固形物を取り除き、シミの裏側にタオルなどを当てます。そして、シミの部分に液体洗剤や専用のシミ抜き剤を直接塗布します。その後、洗濯板の上で、シミの周りから中心に向かって優しくこすり洗いやつまみ洗いをします。こうすることで、シミが周りに広がるのを防ぎながら、汚れを下のタオルに移していくことができます。

油性のシミ(ミートソースなど)には食器用洗剤が、水性のシミ(醤油など)には洗濯用洗剤が効果的な場合があるなど、シミの種類に応じた対処法がありますが、いずれの場合も洗濯板の凹凸が、洗剤の浸透を助け、汚れを繊維から剥がれやすくするサポートをしてくれます。

わざわざ洗濯機を回すまでもない小さなシミの処理に、洗濯板は最適です。帰宅後すぐに処理する習慣をつければ、お気に入りの服をシミで諦めることもなくなるでしょう。

靴下の泥汚れ

子どもの外遊びやスポーツ、ガーデニングや農作業などで付着する頑固な泥汚れ。これは、多くの家庭で悩みの種となっている汚れではないでしょうか。

泥汚れが落ちにくい最大の理由は、その成分が水にも油にも溶けない「不溶性」の粒子であるためです。砂や土の細かい粒子が繊維の奥に物理的に入り込んでいる状態なので、洗剤の化学的な力だけでは分解できません。洗濯機の中で水流に揉まれるだけでは、繊維に絡みついた粒子を十分に除去することは難しいのです。

ここで、洗濯板の出番です。泥汚れを落とすコツは、濡らす前にまず乾かし、ブラシなどでできるだけ泥を払い落とすことです。その後、汚れた部分を水で濡らし、固形の洗濯石鹸などをたっぷりと擦り込みます。そして、洗濯板の上で力強くこすり洗いを行います。洗濯板の硬い凹凸が、繊維の奥に入り込んだ泥の粒子を、文字通り「掻き出す」「叩き出す」 역할을果たします。

この物理的な力こそが、不溶性の泥汚れに対して最も効果的なアプローチです。洗濯機に入れる前にこの予洗いを行うだけで、洗い上がりの白さは見違えるようになります。特に、白い靴下やユニフォームのパンツなど、汚れが目立ちやすい衣類には絶大な効果を発揮します。「泥汚れには洗濯板」と覚えておくだけで、洗濯のストレスを大幅に軽減できるはずです。

マスクやふきんの衛生管理

繰り返し使用する布マスクや、キッチンで使うふきん・布巾は、雑菌が繁殖しやすく、衛生管理が特に重要です。これらの小物類を清潔に保つためにも、洗濯板は非常に役立ちます。

布マスクは、直接口や鼻に触れるため、皮脂や唾液、化粧などが付着し、雑菌の温床になりがちです。毎日交換・洗濯することが推奨されますが、他の洗濯物と一緒に洗濯機で洗うことに抵抗を感じる人も少なくありません。洗濯板を使えば、毎日使うマスクを個別に、かつ徹底的に手洗いできます。洗剤をつけてしっかりとこすり洗いすることで、汚れを落とすだけでなく、雑菌の繁殖を抑える効果も期待できます。

同様に、キッチンのふきんも、食品の水分や汚れが付着しやすく、衛生状態が気になるところです。定期的に洗濯板でこすり洗いし、その後、酸素系漂白剤でつけ置きしたり、煮沸消毒したりすることで、嫌な臭いや黒ずみを防ぎ、常に清潔な状態を保つことができます。

洗濯機でまとめて洗うよりも、一つ一つ丁寧に手洗いする方が、汚れ落ちもよく、何より「しっかり洗えた」という安心感が得られます。こうした日々の衛生管理の積み重ねが、快適で健康的な生活につながります。洗濯板は、そんな丁寧な暮らしを支える、小さくても頼もしいパートナーなのです。

洗濯板の基本的な使い方【5ステップ】

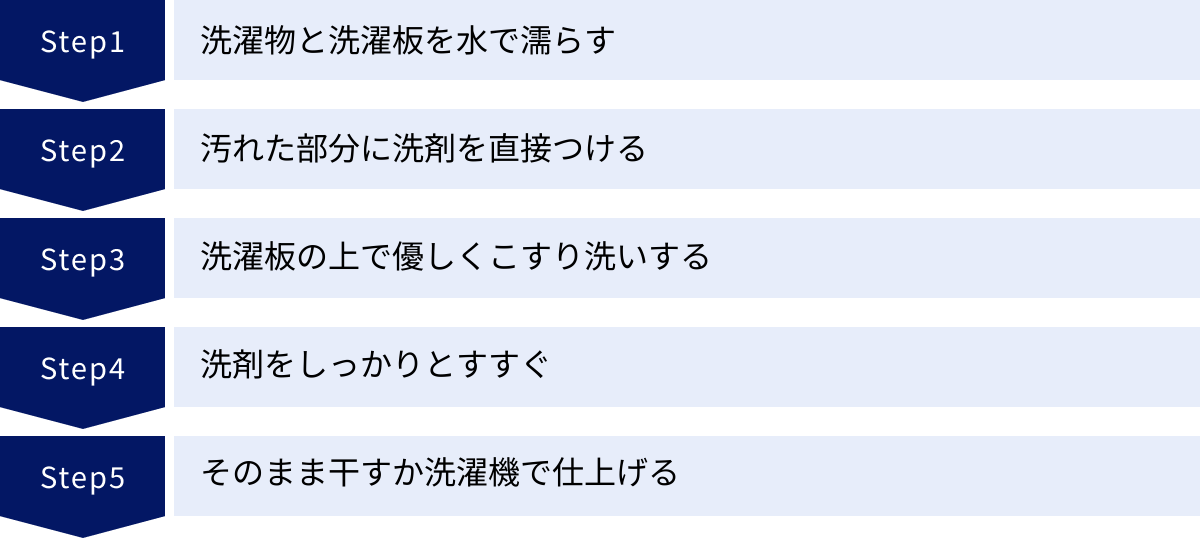

洗濯板を初めて使う方でも、正しい手順さえ覚えれば、その効果をすぐに実感できます。ここでは、誰でも簡単に実践できる、洗濯板の基本的な使い方を5つのステップに分けて詳しく解説します。

① 洗濯物と洗濯板を水で濡らす

まずはじめに、洗いたい衣類の汚れている部分と、洗濯板全体を、水またはぬるま湯で十分に濡らします。この工程は、効果的な洗濯を行うための重要な下準備です。

なぜ濡らす必要があるのでしょうか。主な理由は二つあります。一つは、摩擦を軽減し、衣類へのダメージを防ぐためです。乾いた状態の衣類を乾いた洗濯板でこすると、繊維に過度な負担がかかり、生地を傷めたり毛玉ができたりする原因になります。水で濡らすことで、滑りが良くなり、衣類は洗濯板の凹凸の上をスムーズに動くようになります。

もう一つの理由は、洗剤の浸透と泡立ちを助けるためです。繊維が水分を含むことで、後からつける洗剤が奥まで浸透しやすくなります。また、適度な水分があることで、石鹸などがよく泡立ち、汚れを包み込んで浮き上がらせる効果が高まります。

皮脂汚れなど油性の汚れの場合は、30〜40℃程度のぬるま湯を使うと、汚れが緩んでより落ちやすくなるのでおすすめです。

② 汚れた部分に洗剤を直接つける

次に、濡らした衣類の汚れている部分に、洗剤を直接塗布します。この時、汚れの種類や衣類の素材に合わせて洗剤を選ぶのがポイントですが、洗濯板との相性が特に良いのは「固形の洗濯石鹸」です。

固形石鹸は、汚れた部分にピンポイントで、かつ濃厚に洗剤を擦り込むことができるため、非常に効率的です。Yシャツの襟や袖、靴下の裏など、狙った場所に直接グリグリと塗りつけましょう。

もちろん、普段使っている液体洗剤や粉末洗剤も使用できます。液体洗剤の場合は、汚れに直接数滴垂らして、指で軽く馴染ませておくと良いでしょう。粉末洗剤は、少量のお湯で溶いてペースト状にしてから塗りつけると、粉が飛び散らず、効果的に作用します。

重要なのは、洗剤をケチらずに、汚れている部分に十分な量をしっかりとつけること。これにより、洗剤の化学的な洗浄力を最大限に引き出すことができます。

③ 洗濯板の上で優しくこすり洗いする

いよいよ、洗濯板を使ってこすり洗いをします。ここで最も大切なのは、力任せにゴシゴシこすらないことです。

洗剤をつけた衣類の汚れた部分を、洗濯板の凹凸面にしっかりと押し当てます。そして、一定の方向に、リズミカルに「サーッ、サーッ」とこすりつけます。この時、力を入れるのは板に押し当てる力であり、こする力はそれほど必要ありません。洗濯板の凹凸が、汚れを掻き出す仕事をしてくれるのを信じましょう。

こする方向は、生地の織り目に沿って動かすのが理想的です。生地への負担を最小限に抑えることができます。汚れが特にひどい部分は、少し場所を変えたり、角度を変えたりしながら、多方面からアプローチすると効果的です。

こすっていると、洗剤が泡立ち、汚れが浮き出てくるのがわかります。泡の色が茶色や黒っぽく濁ってきたら、汚れが落ちている証拠です。汚れの度合いを見ながら、こする回数や時間を調整してください。あくまで「優しく、丁寧に」が、衣類を傷めずに汚れを落とすための鉄則です。

④ 洗剤をしっかりとすすぐ

汚れが十分に落ちたと感じたら、次はすすぎの工程です。こすり洗いと同じくらい、すすぎは重要なステップです。なぜなら、洗剤成分や浮き出た汚れが繊維に残っていると、それが新たな黄ばみや臭い、肌トラブルの原因になってしまうからです。

すすぎ方は二通りあります。一つは、タライや洗面器にきれいな水を張り、その中で衣類を揺すったり、軽く押し洗いをしたりして洗剤を落とす「ためすすぎ」。水を2〜3回入れ替えながら、泡が出なくなるまで繰り返します。節水効果が高い方法です。

もう一つは、蛇口から水を流しながらすすぐ「流水すすぎ」です。洗剤を素早く洗い流すことができますが、水の消費量は多くなります。

どちらの方法でも構いませんが、衣類を絞った時に泡が出なくなるまで、念入りにすすぐことを心がけてください。特に、生地が厚い部分や縫い目の部分は洗剤が残りやすいので、意識してすすぎましょう。

⑤ そのまま干すか洗濯機で仕上げる

すすぎが終わったら、最後の仕上げです。この後の工程は、洗濯板をどのように使ったかによって二つに分かれます。

一つは、洗濯板を「予洗い」として使った場合です。この場合は、すすいだ衣類を軽く絞り、他の洗濯物と一緒に洗濯機に入れて、通常通りに洗濯します。こうすることで、予洗いで落としきれなかった細かな汚れや洗剤残りを洗濯機がきれいにしてくれますし、脱水も自動で行ってくれます。最も手軽で一般的な方法です。

もう一つは、手洗いだけで洗濯を完結させる場合です。マスクやふきん、少量の小物などはこちらの方法が良いでしょう。すすぎ終わった衣類を、両手で優しく挟むようにして水気を切ります。雑巾のようにねじり絞ると、繊維が傷んで型崩れの原因になるので注意が必要です。水気が切れにくい場合は、乾いたバスタオルに挟んで上から押さえ、水分を吸わせる「タオルドライ」もおすすめです。

その後、形を整えて風通しの良い場所で干します。これで、洗濯板を使った手洗いは完了です。

後悔しない洗濯板の選び方

いざ洗濯板を購入しようと思っても、素材やサイズ、形状など、様々な種類があってどれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、あなたの使い方やライフスタイルに合った、後悔しない洗濯板の選び方を、3つのポイントに分けて解説します。

素材で選ぶ

洗濯板の使い心地やお手入れのしやすさは、素材によって大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、自分にとって最もバランスの良いものを選びましょう。

| 素材の種類 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 木製 | ・繊維に優しく、生地を傷めにくい ・耐久性が高い ・天然の木の香りによるリラックス効果 ・インテリアに馴染むデザイン性 |

・価格が比較的高価 ・使用後の乾燥など、手入れを怠るとカビが生えやすい ・やや重い |

・衣類への優しさを最優先したい人 ・長く使える良いものを探している人 ・丁寧な暮らしや天然素材が好きな人 |

| プラスチック製 | ・価格が安く、手に入れやすい ・軽量で扱いやすい ・水切れが良く、手入れが簡単 ・カラーやデザインが豊富 |

・素材が硬いため、デリケートな衣類には不向きな場合がある ・静電気が起きやすい ・長期間の使用で劣化(変色・ひび割れ)しやすい |

・初めて洗濯板を試す人 ・コストを抑えたい人 ・手軽さと手入れの楽さを重視する人 |

| シリコン製 | ・素材が柔らかく、衣類を傷めにくい ・滑りにくく、安定して使える ・折りたためるなど、携帯性に優れる ・熱に強く、煮沸消毒できるものもある |

・柔らかいため、頑固な汚れをゴシゴシ洗うのには不向きな場合がある ・素材の特性上、ヌメリが出やすいことがある |

・デリケートな衣類を洗いたい人 ・旅行や出張先で使いたい人 ・収納スペースをコンパクトにしたい人 |

木製(ひのき・桜)

古くから洗濯板の素材として使われてきたのが木です。特に、高知県産の「土佐桜」や、香りの良い「ひのき」などが有名です。木製の最大の魅力は、繊維に対する当たりの柔らかさ。プラスチックなどに比べて素材自体が優しいため、デリケートな衣類の生地を傷めにくく、安心して使えます。また、耐久性が高く、適切に手入れをすれば何十年と使い続けることができます。ひのきの心地よい香りは、面倒な洗濯の時間をリラックスタイムに変えてくれるでしょう。一方で、価格は比較的高めで、使用後にしっかりと乾燥させないとカビの原因になるため、丁寧な管理が必要です。本物志向で、道具を長く大切に使いたい方におすすめです。

プラスチック製

現在、最も広く普及しているのがプラスチック製の洗濯板です。最大のメリットは、安価で手軽に入手できること。100円ショップなどでも見つけることができます。軽量で扱いやすく、水切れが良いためカビの心配も少なく、手入れが非常に簡単なのも魅力です。しかし、素材が硬いため、シルクなどの繊細な生地を洗う際には注意が必要です。また、長年使っていると紫外線などで劣化し、変色したり脆くなったりすることがあります。まずは洗濯板を試してみたいという初心者の方や、コストパフォーマンスと手軽さを重視する方に最適な選択肢です。

シリコン製

近年増えているのが、シリコン製の洗濯板です。ゴムのように柔らかくしなやかな素材なので、木製以上に衣類に優しく、デリケートな素材でも安心して洗えるのが最大の特徴です。洗面台などに置いても滑りにくく、安定して作業ができます。また、丸めたり折りたたんだりできる製品が多く、収納や持ち運びに非常に便利です。ただし、柔らかいがゆえに、泥汚れなどを力強くこすり洗いしたい場合には、少し物足りなさを感じるかもしれません。赤ちゃんの衣類や下着、おしゃれ着などを優しく洗いたい方や、旅行・出張用に携帯したい方におすすめです。

サイズや形状で選ぶ

洗濯板は、サイズや形状によっても使い勝手が大きく変わります。主に何を洗いたいか、どこで使いたいかをイメージして選びましょう。

コンパクトなミニサイズ

手のひらに収まるくらいの小さなサイズの洗濯板です。Yシャツの襟や袖口、靴下のつま先、シミの部分など、ごく細かい部分だけを洗うのに特化しています。小回りがきき、ピンポイントで力を入れやすいのがメリットです。収納場所にも困らず、洗面所の隅に立てかけておいても邪魔になりません。大きなものを洗うのには不向きですが、日常的な部分洗いがメインの方には、このサイズが最も使いやすいでしょう。

洗面台やタライで使いやすい標準サイズ

A4用紙程度の大きさの、最も一般的なサイズの洗濯板です。洗面台のボウルや洗濯用のタライに斜めに立てかけて使うのにちょうど良い大きさで、安定感があり、両手を使ってしっかりと洗うことができます。靴下やタオル、子どものTシャツなど、ある程度の大きさがあるものでも楽に洗えます。一家に一枚あると、様々なシーンで活躍してくれるオールマイティなサイズです。

旅行や出張に便利な携帯タイプ

長期の旅行や出張、キャンプなど、外出先で洗濯をしたい場合に便利なのが携帯タイプの洗濯板です。素材は折りたたみ可能なシリコン製や、薄いシート状のプラスチック製が主流です。非常にコンパクトになり、スーツケースやカバンの隙間にすっきりと収まります。ホテルの洗面台など、限られたスペースでも手軽に使えるように工夫されています。旅先で下着や靴下を少し洗いたい、といったニーズに完璧に応えてくれるタイプです。

使いやすさを高める機能性で選ぶ

基本的な性能に加えて、ちょっとした工夫が施されていると、日々の洗濯がより快適になります。細かな機能性にも注目してみましょう。

滑り止め機能

プラスチック製や木製の洗濯板を濡れた洗面台などで使うと、こすっているうちにツルツルと滑ってしまい、ストレスを感じることがあります。製品の裏側や側面にゴムやシリコン製の滑り止めが付いていると、洗面台にしっかりと固定され、安定した状態で力を入れて洗うことができます。安全性の面でも、滑り止め機能は重要なチェックポイントです。

収納しやすいフック穴

特に木製の洗濯板にとって、使用後の乾燥はカビを防ぐために非常に重要です。本体の上部にフックを掛けられる穴が開いていると、使い終わった後にS字フックなどで吊るして保管できます。これにより、省スペースで、かつ風通し良く衛生的に乾燥させることができます。プラスチック製やシリコン製の場合も、吊るして収納できれば水切れが良く、見た目もすっきりします。日々の使い勝手を左右する、地味ながらも非常に便利な機能です。

【素材別】おすすめの人気洗濯板5選

ここでは、数ある洗濯板の中から、素材別におすすめの人気商品を5つ厳選してご紹介します。それぞれの特徴を比較し、あなたにぴったりの一枚を見つけてください。

※商品の仕様や価格は変更される場合があります。購入前に公式サイト等で最新の情報をご確認ください。

① 土佐龍|四万十ひのきの洗濯板

- 素材: 木製(四万十ひのき)

- 特徴: 高品質な国産ひのきを使用した、伝統的でありながら機能的な一枚。

木製の洗濯板を代表する逸品が、土佐龍の「四万十ひのきの洗濯板」です。素材には、油分を豊富に含み水に強く、抗菌・防カビ効果にも優れた高知県産の「四万十ひのき」を贅沢に使用。箱を開けた瞬間から、ひのきの清々しい香りが広がります。

最大の特徴は、職人が独自に開発した「桜型」と呼ばれる波型形状。一般的なギザギザの形状とは異なり、丸みを帯びたカーブが連続するこの形状は、衣類へのダメージを最小限に抑えながら、少ない力で効率的に汚れを落とせるように計算されています。繊維に優しく、それでいて高い洗浄力を両立しているのが魅力です。S、M、Lとサイズ展開も豊富で、用途に合わせて選べます。道具にこだわり、長く使える本物の洗濯板を求める方に最もおすすめしたい商品です。

参照:株式会社土佐龍 公式サイト

② フレディ レック・ウォッシュサロン|ウォッシュボード

- 素材: プラスチック(ポリプロピレン)

- 特徴: シンプルで清潔感のあるデザインが魅力の、ドイツ発ランドリーブランド。

「フレディ レック・ウォッシュサロン」は、ドイツ・ベルリンに実在するコインランドリーから生まれたブランドです。そのランドリー用品は、機能的でありながら、どこか温かみのあるおしゃれなデザインで人気を集めています。

この「ウォッシュボード」も、ブランドコンセプトを体現した清潔感あふりの白いプラスチック製。軽量で扱いやすく、手入れが簡単なのが特徴です。スリムな形状で、タライのフチに掛けて使えるようにデザインされているため、省スペースで効率的に作業ができます。見た目にもこだわりたい、憂鬱になりがちな洗濯の時間を楽しいものにしたい、という方にぴったりです。プラスチック製なので、頑固な泥汚れなどを気兼ねなくゴシゴシ洗いたい場面でも活躍します。

参照:フレディ レック・ウォッシュサロン 公式サイト

③ サンコー|びっくり洗濯板

- 素材: 特殊繊維(表面:ポリエステル、芯材:ウレタンフォーム)

- 特徴: 繊維で洗う、ユニークな発想の「傷つけない」洗濯板。

「びっくりフレッシュ」シリーズで知られるサンコーの「びっくり洗濯板」は、従来の洗濯板の概念を覆すユニークな製品です。板の表面がギザギザの凹凸ではなく、グリーンの特殊な繊維で覆われています。この繊維が、衣類の汚れを絡め取って落とす仕組みです。

最大のメリットは、スポンジのような柔らかさで、衣類の繊維を全く傷つけないこと。デリケートな素材や大切な衣類でも、安心してこすり洗いができます。芯材にウレタンフォームを使用しているため非常に軽く、フック穴も付いているので収納にも困りません。木やプラスチックの硬い感触が苦手な方や、とにかく衣類への優しさを最優先したい方には、この上ない選択肢となるでしょう。ただし、泥汚れなどに対する物理的な掻き出し効果は、硬い素材の洗濯板に比べるとマイルドです。

参照:株式会社サンコー 公式サイト

④ 蝶プラ工業|シリコン携帯洗濯板

- 素材: シリコン

- 特徴: 吸盤付きで固定でき、丸めて持ち運べる携帯性の高さが魅力。

プラスチック家庭用品メーカーの蝶プラ工業が手がける「シリコン携帯洗濯板」は、シリコン素材のメリットを最大限に活かした製品です。柔らかくしなやかなシリコン製なので、衣類を優しく洗い上げます。

特筆すべきは、その機能性の高さ。裏面には複数の吸盤が付いており、洗面台のボウルやタライの底にピタッと固定できます。これにより、洗濯板が滑ることなく、両手を使って安定した作業が可能です。また、使い終わったらクルクルと丸めてコンパクトに収納でき、旅行や出張、アウトドアへの持ち運びに最適です。シリコン製なので熱にも強く、衛生面が気になる場合は煮沸消毒もできます。出先での洗濯が多い方や、収納性を重視する方におすすめです。

参照:蝶プラ工業株式会社 公式サイト

⑤ ラ・カンパーニュ|ミニ洗濯板

- 素材: 陶器(セラミック)

- 特徴: フランス製の美しいデザインと、頑固な汚れを落とす実用性を兼ね備えた陶器製。

少し珍しい素材として、フランスの「ラ・カンパーニュ」が製造する陶器製のミニ洗濯板も人気があります。白く滑らかなセラミックで作られており、コロンとした可愛らしいフォルムと、置くだけで絵になるデザイン性の高さが魅力です。

手のひらにすっぽりと収まるコンパクトなサイズで、襟袖やシミなど、細かい部分を洗うのに適しています。陶器ならではの硬さと適度な重みがあり、少ない力で頑固な汚れにアプローチできます。表面の凹凸も効果的に汚れを捉えます。ただし、陶器なので、落としたりぶつけたりすると割れてしまう可能性がある点には注意が必要です。デザイン性を重視し、日々の洗濯に少し特別な時間を取り入れたいという方にぴったりの、愛着の湧く一品です。

参照:ラ・カンパーニュを取り扱う輸入代理店や販売店の公式サイト

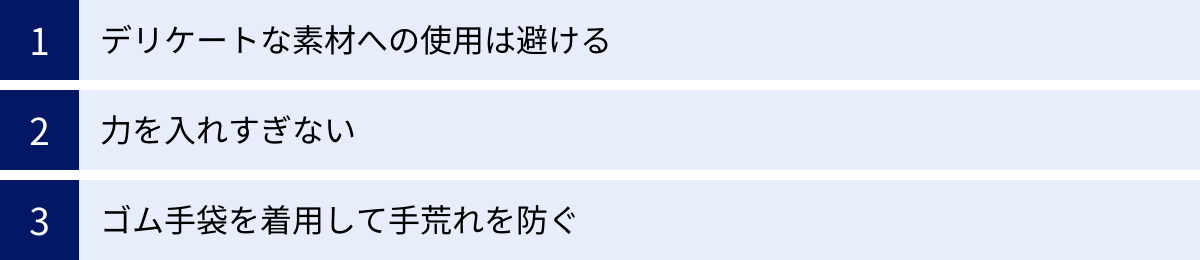

洗濯板を使う際の注意点

洗濯板は非常に便利な道具ですが、使い方を誤ると衣類を傷めたり、思わぬトラブルにつながったりすることがあります。安全で効果的に使うために、以下の3つの注意点を必ず守りましょう。

デリケートな素材への使用は避ける

洗濯板の「こする」という行為は、摩擦を伴います。そのため、摩擦に非常に弱いデリケートな素材への使用は、原則として避けるべきです。

具体的には、以下のような素材が挙げられます。

- シルク:繊維が細く、摩擦によって毛羽立ちや光沢の消失が起こりやすい。

- カシミヤ、アンゴラ、上質なウール:繊維が絡み合い、縮み(フェルト化)や毛玉の原因になる。

- レーヨン、キュプラ:水に濡れると強度が著しく低下するため、摩擦によって破れやすい。

- 薄手のレースやオーガンジー、シフォン:生地が薄く、引っかかりや破れのリスクが高い。

- ビーズやスパンコールなどの装飾が多い衣類:装飾が取れたり、生地が傷ついたりする可能性がある。

これらの素材の衣類を洗濯する際は、洗濯板は使わずに、洗面器などで優しく「押し洗い」や「振り洗い」をするのが基本です。

洗濯前には、必ず衣類についている洗濯表示(ケアラベル)を確認する習慣をつけましょう。「手洗い不可」のマークがあるものはもちろん、手洗い可であっても、これらのデリケート素材の場合は、洗濯板の使用は慎重に判断する必要があります。迷った場合は、目立たない部分で試してみるか、使用を避けるのが賢明です。

力を入れすぎない

汚れを落としたいという気持ちが強いと、ついつい力任せにゴシゴシとこすってしまいがちです。しかし、これは絶対に避けるべき行為です。力を入れすぎると、たとえ丈夫な綿素材であっても、生地を傷める原因になります。

過度な力は、繊維を無理やり引きちぎったり、表面を毛羽立たせたりします。これが、生地が薄くなる「擦り切れ」や、見た目を損なう「毛玉」の直接的な原因です。また、色柄物の場合は、その部分だけ色が白っぽく抜けてしまう「白化」を引き起こすこともあります。

洗濯板で汚れが落ちるメカニズムは、力の強さではなく、「洗濯板の凹凸」と「洗剤の化学作用」、そして「適切な摩擦」の組み合わせによるものです。汚れは、力を入れなくても、洗濯板の凹凸が自然と掻き出してくれます。

大切なのは、「衣類を洗濯板に軽く押し当て、リズミカルに滑らせる」という意識です。あくまで主役は洗濯板の凹凸であり、手はそれをサポートする役割だと考えましょう。この意識を持つだけで、衣類へのダメージは劇的に減り、長くきれいに着続けることができます。

ゴム手袋を着用して手荒れを防ぐ

デメリットの項でも触れましたが、安全に使用するための注意点として、改めてゴム手袋の着用の重要性を強調します。

洗濯板を使った手洗いは、長時間、水と洗剤に手が触れるため、手荒れの大きな原因となります。特に、皮脂汚れに強いアルカリ性の洗剤は、手の皮脂も強力に奪っていきます。一度手荒れが起きてしまうと、治りにくく、日々の水仕事が苦痛になってしまいます。

これを防ぐ最も確実で簡単な方法が、ゴム手袋の着用です。面倒に感じるかもしれませんが、これを習慣にすることで、手荒れの心配から解放され、心置きなく洗濯に集中できます。

最近では、様々なタイプのゴム手袋が市販されています。

- フィット感の高い薄手タイプ:素手に近い感覚で作業ができ、細かい作業もしやすい。

- 内側が起毛・綿加工のタイプ:肌触りが良く、着脱がスムーズ。保湿効果も期待できる。

- ロングタイプ:袖口までしっかりカバーし、水の侵入を防ぐ。

自分の手のサイズに合った、使いやすいものを選び、「洗濯板とゴム手袋は常にセット」と決めておきましょう。洗濯後のハンドクリームによる保湿ケアも忘れずに行うことで、衣類だけでなく、自分の手も美しく保つことができます。

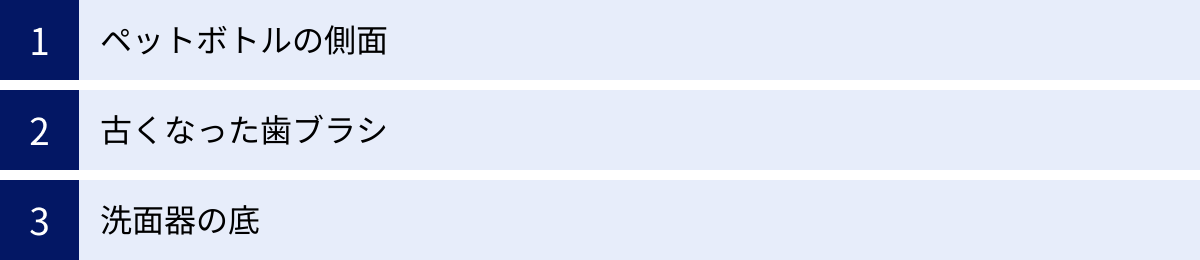

洗濯板がない時の代用品

「洗濯板の効果を試してみたいけれど、わざわざ買うのはまだ迷う」「旅先で急にシミができてしまったけれど、洗濯板がない」そんな時に役立つ、身近なものでできる代用品のアイデアをご紹介します。本格的な洗濯板ほどの効果はありませんが、応急処置としては十分に役立ちます。

ペットボトルの側面

飲み終わった後のペットボトルは、優れた洗濯板の代用品になります。特に、側面にくびれや凹凸のあるデザインのペットボトルは、その凹凸が洗濯板の波形の代わりとなり、汚れを掻き出す効果が期待できます。

使い方は簡単です。ペットボトルをよく洗い、汚れた衣類の部分を側面に当てて、洗剤をつけてこするだけです。硬さもちょうど良く、手に持って力を入れやすいのも利点です。炭酸飲料用の硬いペットボトルが特におすすめです。どこでも手軽に入手できるため、覚えておくと非常に便利な裏技です。

古くなった歯ブラシ

使い古して交換時期になった歯ブラシも、ピンポイントの汚れ落としに役立ちます。特に、Yシャツの襟の縫い目や、スニーカーのメッシュ部分など、細かい部分の汚れを掻き出すのに最適です。

洗剤をつけた汚れた部分を、歯ブラシで優しくトントンと叩いたり、一方向に軽くこすったりします。ただし、歯ブラシの毛は硬いため、力を入れすぎると生地を傷めてしまう可能性があります。デリケートな素材には使用せず、あくまで丈夫な生地に、優しく使うことを心がけてください。

洗面器の底

ホテルの洗面台や、自宅にあるプラスチック製の硬い洗面器(洗面ボウル)も、代用品として活用できます。平らな底の部分や、側面への立ち上がりのカーブ部分に衣類を押し当ててこすることで、ある程度のこすり洗い効果が得られます。

洗濯板のような凹凸はありませんが、硬い面に押し当てることで、手で揉むだけよりも強く汚れにアタックできます。タライや洗面器自体が洗濯のステージになるため、効率的に作業ができるのもメリットです。素材が柔らかい洗面器では効果が薄いので、硬い素材のものを選んで試してみてください。

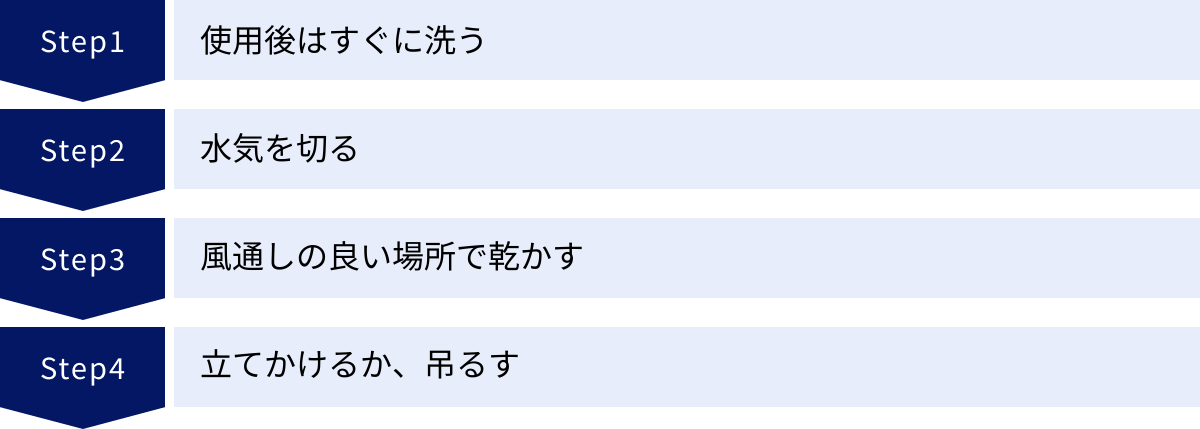

洗濯板を長持ちさせる保管方法

お気に入りの洗濯板を、できるだけ長く、衛生的に使い続けるためには、使用後の適切なお手入れと保管が欠かせません。特に、天然素材である木製の洗濯板は、管理方法によって寿命が大きく変わります。

最も重要なポイントは、「使用後にしっかりと洗浄し、完全に乾燥させる」ことです。

- 使用後はすぐに洗う: 洗濯が終わったら、洗濯板に残った洗剤や汚れを、流水できれいに洗い流します。特に凹凸の溝の部分は、洗剤が残りやすいので念入りに洗いましょう。

- 水気を切る: 洗い終わったら、乾いた布で全体の水気を軽く拭き取ります。

- 風通しの良い場所で乾かす: 直射日光の当たらない、風通しの良い場所で保管します。直射日光は、木を乾燥させすぎて、ひび割れや反りの原因になるため避けてください。

- 立てかけるか、吊るす: 保管する際は、壁に立てかけたり、フック穴がある場合はS字フックなどを利用して吊るしたりして、空気に触れる面を多くするのが理想的です。これにより、水気がこもるのを防ぎ、カビや黒ずみの発生を効果的に抑制できます。

これは木製の洗濯板にとって必須のケアですが、プラスチック製やシリコン製の場合も同様に、使用後は洗浄・乾燥させることが衛生的です。濡れたまま放置すると、ヌメリやカビの原因になります。

少しの手間をかけるだけで、洗濯板は常に清潔な状態を保ち、あなたの洗濯の頼もしいパートナーとして長く活躍してくれます。道具を大切に扱うこともまた、「丁寧な暮らし」の第一歩です。

洗濯板に関するよくある質問

ここでは、洗濯板をこれから使おうと考えている方や、使い始めたばかりの方が抱きやすい疑問について、Q&A形式でお答えします。

洗濯板で洗えるもの・洗えないものは?

洗濯板の得意・不得意を理解しておくことは、衣類を傷めずに上手に使いこなすための基本です。

【洗えるもの(洗濯板が得意なもの)】

- 素材: 綿、麻、ポリエステル、アクリルなどの比較的丈夫な化学繊維。

- アイテム: Yシャツ、ポロシャツ、Tシャツ、作業着、ユニフォーム、体操服、靴下、タオル、布マスク、ふきんなど。

- 特に効果的な汚れ: 襟や袖の皮脂汚れ、食べこぼしのシミ、泥汚れ、血液の汚れなど、部分的な頑固な汚れ。

【洗えないもの(使用を避けるべきもの)】

- 素材: シルク、カシミヤ、ウール、レーヨン、キュプラなどの摩擦に弱いデリケートな素材。

- アイテム: セーター、レースや刺繍・ビーズなどの装飾が多い衣類、水洗い不可の表示があるもの全般。

迷った時は、必ず衣類の洗濯表示を確認し、目立たない場所で試してから使うようにしましょう。

どの洗剤を使えばいい?

基本的には、普段お使いの洗濯用洗剤(液体・粉末)で問題ありません。ただし、洗濯板を使った部分洗いにおいては、より効果を高めるためにおすすめの洗剤があります。

それが、「固形の洗濯石鹸」です。

代表的なものに「ウタマロ石けん」などがありますが、汚れた部分に直接塗り込めるため、洗剤成分が濃厚に作用し、非常に高い洗浄力を発揮します。特に、皮脂汚れや泥汚れには絶大な効果があります。

汚れの種類によって洗剤を使い分けるのも上級テクニックです。

- 皮脂汚れ(酸性): 弱アルカリ性の洗濯石鹸

- 食べこぼしの油ジミ: 食器用洗剤(中性)

- 血液の汚れ: 液体酸素系漂白剤

- デリケートな衣類の部分洗い: おしゃれ着洗い用の中性洗剤

目的に合わせて洗剤を選ぶことで、洗濯板の効果をさらに引き出すことができます。

洗濯板はどこで買える?

洗濯板は、意外と身近な場所で購入できます。

- ホームセンター: カインズやコーナンなど。木製からプラスチック製まで、比較的品揃えが豊富です。

- 雑貨店: 無印良品、ロフト、東急ハンズなど。デザイン性の高いものや、コンパクトなサイズのものがよく見られます。

- 100円ショップ: ダイソーやセリアなど。安価なプラスチック製のミニ洗濯板が手に入ります。まずはお試しで使ってみたい場合に最適です。

- オンラインストア: Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど。国内外の様々なブランドの洗濯板を比較検討できます。この記事で紹介したような、特定のブランドの商品を探す場合に便利です。

- 金物屋・荒物屋: 昔ながらの商店では、職人手作りの高品質な木製洗濯板が見つかることもあります。

それぞれの店舗で扱っている商品の特徴が異なるため、いくつか見て回って、自分の用途や好みに合ったものを探すのがおすすめです。

まとめ

この記事では、洗濯板の効果的な使い方から、選び方、おすすめ商品まで、幅広くご紹介してきました。

洗濯機が主役の現代において、洗濯板は時代遅れの道具ではありません。むしろ、頑固な部分汚れをピンポイントで落とし、節水・節電を実現し、大切な衣類を長持ちさせる、非常に合理的でサステナブルなツールです。

確かに、手洗いには手間と時間がかかります。しかし、その一手間をかけることで得られる「驚くほどの洗浄力」と「衣類への愛着」は、日々の家事にささやかな達成感と豊かさをもたらしてくれるでしょう。Yシャツの襟が真っ白になった時の喜びは、きっと想像以上のはずです。

洗濯板を暮らしに取り入れる上で最も大切なのは、自分のライフスタイルや洗いたい衣類の種類に合わせて、最適な「素材」と「サイズ」の洗濯板を選ぶことです。まずは手頃なプラスチック製から試してみるのも良いですし、長く使える木製の一枚を相棒にするのも素敵です。

この記事を参考に、ぜひあなたにとって最高の洗濯板を見つけ、その驚くべき実力を体感してみてください。洗濯板が、あなたの暮らしをより清潔で、より豊かにする一助となれば幸いです。