私たちの日常生活において、ごみを出すという行為は当たり前の一部です。しかし、そのごみがどのように収集され、処理されているのか、そしてその最前線で働く「ゴミ収集員」がどのような仕事をしているのか、詳しく知る機会は少ないかもしれません。

多くの方が「ゴミ収集員の仕事はきつい」「汚い」「大変そう」といったイメージを抱いているのではないでしょうか。確かに、体力的な負担や天候の影響など、厳しい側面があるのは事実です。しかし、その一方で、社会インフラを支えるという大きなやりがい、安定した雇用、そしてワークライフバランスの取りやすさなど、知られざる多くの魅力も存在します。

この記事では、ゴミ収集員の仕事に対する漠然としたイメージを払拭し、その実態を深く理解していただくことを目的としています。具体的な仕事内容から、1日のスケジュール、気になる給料や年収の目安、公務員と民間企業での働き方の違い、そして仕事のメリット・デメリットまで、あらゆる角度から徹底的に解説します。

これからゴミ収集員の仕事を目指そうと考えている方はもちろん、私たちの生活を支えるエッセンシャルワーカーの仕事に関心のある方にとっても、有益な情報が満載です。この記事を読めば、ゴミ収集員の仕事に対する見方が変わり、その重要性と魅力を再発見できるはずです。

目次

ゴミ収集員の仕事内容とは

ゴミ収集員の仕事と一言でいっても、その対象となるごみの種類によって業務内容は大きく異なります。家庭から出る「一般廃棄物」の収集が最も一般的ですが、企業活動によって生じる「産業廃棄物」や、し尿の収集なども含まれる場合があります。ここでは、それぞれの仕事内容について詳しく見ていきましょう。

家庭から出るごみの収集(一般廃棄物)

一般廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義されているものです。主に、一般家庭の日常生活に伴って生じたごみがこれに該当します。私たちが普段、自治体のルールに従ってごみステーションに出しているごみは、この一般廃棄物にあたります。ゴミ収集員の仕事として、最も中心的な業務がこの一般廃棄物の収集です。

可燃ごみ・不燃ごみ

可燃ごみ(燃やすごみ)と不燃ごみ(燃やさないごみ)の収集は、ゴミ収集員の基本的な業務です。自治体によって定められた収集日の早朝から、担当エリアのルートを巡回し、各ごみステーションに集められたごみ袋を回収していきます。

作業は通常、2〜3名のチームで行われます。1名がパッカー車(ごみ収集車)を運転し、他の1〜2名が地上で収集作業を担当するのが一般的です。作業員は、ごみステーションからごみ袋を素早く回収し、パッカー車の後部にある投入口へ投げ入れます。そして、投入されたごみは、回転板やプレス板によって圧縮され、荷箱の奥へと送り込まれます。この一連の動作を、担当エリアのすべてのごみステーションで繰り返します。

この作業で重要なのは、スピードと正確性、そして安全性です。収集ルートは交通量やごみの量などを考慮して効率的に組まれており、決められた時間内に作業を完了させる必要があります。そのため、作業員は迅速に行動し、時には小走りになることもあります。

また、分別ルールが守られていないごみ袋が混入していないか、危険物(スプレー缶やライターなど)が含まれていないかなどを瞬時に確認することも求められます。ガラス片や鋭利なものでケガをしないよう、厚手の手袋を着用するなど、常に安全への配慮が欠かせません。

資源ごみ

缶、びん、ペットボトル、古紙、プラスチック製容器包装など、リサイクルを目的とした資源ごみの収集も重要な業務です。可燃ごみなどとは収集日が別に設けられていることが多く、収集方法も異なります。

資源ごみの収集で特に重要なのは、分別の徹底を確認することです。例えば、ペットボトルの中に飲み物が残っていたり、汚れた容器が混入していたりすると、リサイクルの品質が低下してしまいます。そのため、作業員は回収時に中身を確認し、ルール違反が著しい場合は「収集できません」という旨の警告シールを貼って残置することもあります。

また、古紙などは雨に濡れると品質が落ちるため、天候にも気を配る必要があります。収集した資源ごみは、種類ごとに分別された状態でリサイクルセンターなどの中間処理施設へ運搬されます。自分たちの仕事が資源の再利用に直結しているという実感を得やすく、社会貢献性を強く感じられる業務の一つです。

粗大ごみ

家具、自転車、布団、家電製品(家電リサイクル法対象品目を除く)など、自治体が指定するサイズを超える大型のごみを「粗大ごみ」と呼びます。粗大ごみの収集は、他のごみ収集とは異なる点が多くあります。

まず、多くの場合、住民からの事前申込制となっています。住民は電話やインターネットで収集を申し込み、手数料としてコンビニなどで購入した「粗大ごみ処理手数料券(シール)」を品物に貼り付けて排出します。収集員は、申込内容と現物が一致しているか、手数料券が正しく貼られているかを確認してから回収します。

粗大ごみはサイズが大きく重量もあるため、一人での作業は困難なことが多く、基本的に2名以上で連携して作業にあたります。タンスやソファなどの重い家具を運び出す際には、腰を痛めないように正しい姿勢で持ち上げたり、壁や床を傷つけないように慎重に搬出したりする技術が求められます。安全確保のため、無理な持ち上げ方はせず、台車を使ったり、時には解体したりすることもあります。この作業は特に体力を消耗しますが、チームワークが重要となる業務です。

会社や店舗から出るごみの収集(産業廃棄物)

ゴミ収集員の仕事は、家庭ごみだけではありません。工場、建設現場、オフィス、飲食店、病院など、あらゆる事業活動から排出される「産業廃棄物」の収集も行います。

産業廃棄物は、廃棄物処理法で定められた廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、がれき類など20種類に分類されます。これらは一般廃棄物とは異なり、排出事業者に処理責任があります。そのため、収集運搬業者は排出事業者と契約を結び、法律に則って適正に処理しなければなりません。

産業廃棄物の収集では、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」という伝票制度が用いられます。これは、ごみの種類、数量、運搬業者、処分業者などを記録し、不法投棄を防ぐための仕組みです。収集員は、ごみを引き取る際にマニフェストの内容を確認し、運搬、処分までを正確に管理する責任を負います。

扱う廃棄物の種類によっては、特別な知識や注意が必要となります。例えば、化学工場から出る廃液や、医療機関から出る感染性廃棄物などは、人体や環境に有害な影響を及ぼす可能性があるため、専門の容器を使用し、細心の注意を払って取り扱います。そのため、産業廃棄物収集には、より高度な専門性と法規制に関する知識が求められます。

し尿の収集

し尿の収集も、公衆衛生を維持するために不可欠な業務です。主に、汲み取り式のトイレや、浄化槽の清掃・保守作業がこれにあたります。作業は「バキュームカー」と呼ばれる専用の車両で行われます。

作業員は、依頼のあった家庭や事業所を訪問し、バキュームカーのホースを便槽や浄化槽に挿入して、し尿や汚泥を吸引します。作業中は、衛生面に最大限配慮し、ホースの接続や操作を慎重に行います。吸引作業が終わると、周辺を清掃し、収集したし尿を地域のし尿処理施設や下水処理場へ運搬します。

この仕事は、特有の強い臭気を伴うため、抵抗を感じる人も少なくありません。しかし、下水道が整備されていない地域や、災害時などにおいては、人々の衛生的で健康的な生活を守る上で絶対に欠かせない、極めて重要な役割を担っています。この業務を専門に行う業者もいれば、自治体の職員や委託業者がごみ収集と兼務している場合もあります。

このように、ゴミ収集員の仕事内容は多岐にわたります。単にごみを集めるだけでなく、廃棄物の種類に応じた専門知識、法律の遵守、そして何よりも安全と衛生への高い意識が求められる、社会を根底から支える専門職なのです。

ゴミ収集員の1日の仕事の流れ(スケジュール例)

ゴミ収集員の仕事は、世間が活動を始める前の早朝からスタートし、午後の早い時間には終わることが多いという特徴があります。ここでは、一般的な家庭ごみ(一般廃棄物)を収集する作業員の1日を、具体的なスケジュール例とともに詳しく見ていきましょう。

| 時間帯 | 主な業務内容 |

|---|---|

| 5:00~6:00 | 出勤、着替え、アルコールチェック、健康確認 |

| 6:00~6:30 | 朝礼(ミーティング)、当日の収集ルートや注意事項の共有 |

| 6:30~7:00 | パッカー車の始業前点検(タイヤ、オイル、ライト、ブレーキ、圧縮装置など) |

| 7:00~12:00 | 担当エリアでの収集作業開始(チームで連携し、ごみステーションを巡回) |

| 12:00~13:00 | 昼休憩(事業所に戻るか、指定の場所で休憩) |

| 13:00~15:00 | 午後の収集作業、または清掃工場(ごみ処理施設)への運搬 |

| 15:00~16:00 | 荷下ろし、計量、伝票処理 |

| 16:00~17:00 | 帰社、パッカー車の洗車・清掃、日報作成、翌日の準備、退勤 |

【午前:出勤から収集作業開始まで】

ゴミ収集員の朝は非常に早いです。多くの事業所で、朝の5時から6時頃には出勤となります。これは、交通量が増える前に主要な収集ルートを回り終えるため、そして夏の暑い時期には少しでも涼しい時間帯に作業を進めるためです。

出勤すると、まず作業着に着替えます。安全を確保するためのヘルメットや安全靴、厚手の手袋などもこの時に装着します。そして、プロのドライバーとして欠かせないのが、出勤時のアルコールチェックと健康状態の確認です。体調が万全でなければ、安全な作業はできません。

その後、チーム全員で朝礼(ミーティング)が行われます。ここでは、その日の担当エリア、収集ルート、作業のペア、ごみの量に関する情報、地域のイベントに伴う交通規制など、業務に必要な情報が共有されます。天候や道路状況に応じた注意点などもここで確認し、チーム全体の意識を統一します。

朝礼が終わると、その日使用するパッカー車の始業前点検に移ります。これは事故を防ぐための非常に重要なプロセスです。タイヤの空気圧や摩耗具合、エンジンオイルや冷却水の量、ブレーキの効き、ウインカーやライトの点灯確認、そしてごみを圧縮する回転板やプレス板が正常に作動するかなど、チェック項目は多岐にわたります。万が一、異常が見つかれば、すぐに整備担当者に報告し、安全が確認されるまで出庫はしません。

【午前:担当エリアでの収集作業】

点検が完了し、すべての準備が整うと、いよいよ担当エリアへ向けて出発します。パッカー車がごみステーションに到着すると、ドライバーは周囲の安全を確認しながら車両を停車させ、収集作業員は素早く車から降りて作業を開始します。

作業は流れるようなチームワークで行われます。一人がごみ袋を集めてパッカー車の投入口付近にまとめ、もう一人がそれを次々と投げ入れていきます。ごみ袋の中には、割れたガラスや金属片が紛れている危険性があるため、扱いには細心の注意が必要です。また、カラスや猫にごみ袋が破られて中身が散乱している場合は、ほうきとチリトリで清掃することも仕事の一部です。

この仕事は、単なる肉体労働ではありません。効率よく、かつ安全に作業を進めるための判断力が常に求められます。例えば、「この路地は狭いから、先に作業員が降りてごみを集めておこう」「次の信号が変わる前にこのステーションを終わらせよう」といった状況判断が、作業全体のスピードを左右します。

地域住民とのコミュニケーションも大切な要素です。「おはようございます」「ご苦労様です」といった挨拶を交わすことで、地域との良好な関係を築き、仕事へのモチベーションにも繋がります。

【午後:収集完了から退勤まで】

午前中に担当エリアの大部分を回り終え、昼休憩を挟んで午後の作業に入ります。収集ルートの残りを回るか、あるいは荷箱がいっぱいになったパッカー車を清掃工場やリサイクルセンターといった中間処理施設へ運搬します。

清掃工場に到着すると、まず車両ごと計量器に乗り、ごみの重量を測定します。その後、プラットホームと呼ばれる荷下ろし場へ車両を進め、後部の扉を開けて圧縮されていたごみを排出します。この作業は、車両の操作や周囲の重機との連携が必要なため、慎重に行われます。荷下ろしが終わると、再度計量器で空になった車両の重量を測定し、収集したごみの正味重量を算出して伝票処理を行います。

すべての収集・運搬作業が終わると、事業所へ戻ります。しかし、帰社してすぐに仕事が終わるわけではありません。その日一日活躍したパッカー車を、次の日も安全かつ衛生的に使えるように、丁寧に洗車・清掃します。特にごみに直接触れる荷箱内部は、高圧洗浄機などを使って隅々まで洗い流し、臭いや汚れが残らないようにします。

車両の清掃が終わると、事務所で日報を作成します。走行距離、収集したごみの量、作業中に発生したトラブルやヒヤリハット事例などを記録し、上司に報告します。これが終われば、ようやく一日の業務が終了。着替えて退勤となります。

このように、ゴミ収集員の1日は早朝から始まり、体力と集中力、そしてチームワークが求められる密度の濃いものですが、作業が計画通りに進めば残業はほとんどなく、16時から17時頃には退勤できるのが大きな魅力です。午後の時間を有効に使えるため、プライベートを大切にしたい人にとっては理想的な働き方と言えるでしょう。

ゴミ収集員の給料・年収の目安

ゴミ収集員の仕事を選ぶ上で、給料や年収がどのくらいなのかは最も気になるポイントの一つでしょう。「きつい仕事だから給料が高いのでは?」あるいは「誰にでもできそうだから安いのでは?」といった様々な憶測が飛び交いますが、実際はどうなのでしょうか。

ここでは、公的なデータや求人情報などを基に、ゴミ収集員の給料・年収の目安を解説します。ただし、給与水準は勤務先の地域、雇用形態(公務員か民間か)、企業規模、本人の経験や保有資格によって大きく変動するため、あくまで一般的な目安として捉えてください。

厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」によると、ゴミ収集員の平均年収(「塵芥収集作業員」として集計)は、全国平均で約378.8万円となっています。これは、毎月の給与に加えて、賞与(ボーナス)が含まれた金額です。国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」による日本の給与所得者の平均給与が458万円であることを考えると、平均よりはやや低い水準にあると言えます。

(参照:厚生労働省 職業情報提供サイト job tag、国税庁 令和4年分 民間給与実態統計調査)

しかし、これはあくまで全国の平均値です。詳しく見ていくと、働き方や地域によって実態は大きく異なります。

月収の目安としては、おおよそ20万円~35万円程度が相場となります。未経験からスタートした場合、初任給は20万円台前半から中盤が多く、経験を積んだり、中型・大型免許などの資格を保有していたりすると、30万円以上を目指すことも十分に可能です。

年収のボリュームゾーンは、300万円~500万円あたりに最も多く分布しています。特に、安定した給与体系を持つ公務員や、福利厚生の充実した大手の民間企業に勤務する場合、勤続年数に応じて着実に昇給していくため、年収500万円以上を得ている人も少なくありません。班長やリーダーといった役職に就けば、さらに高い収入が期待できます。

【雇用形態や地域による差】

給与水準を左右する大きな要因は、「公務員か、民間企業か」という点です。

- 公務員(地方公務員の技能労務職): 給料表に基づいて給与が定められており、毎年着実に昇給します。賞与(期末・勤勉手当)も安定して支給され、各種手当や退職金制度も充実しているため、生涯年収で考えると民間企業を上回るケースも少なくありません。非常に安定している反面、採用枠が少なく、公務員試験に合格する必要があるなど、就職のハードルは高いです。

- 民間企業: 給与体系は企業規模や経営状況によって様々です。大手企業では公務員と同等かそれ以上の待遇が期待できる一方、中小企業では比較的低い水準からのスタートとなることもあります。ただし、実力や成果が給与に反映されやすく、資格手当やインセンティブがつく場合もあります。求人数が多く、未経験からでも挑戦しやすいのが大きなメリットです。

また、地域による給与差も顕著です。一般的に、物価や最低賃金が高い首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)や関西圏(大阪、兵庫、京都)、中京圏(愛知)などの都市部では給与水準が高くなる傾向があります。求人情報を見ると、同じ仕事内容でも都市部と地方では月収で数万円の差があることも珍しくありません。

【手当や賞与について】

ゴミ収集員の給与は、基本給に加えて様々な手当が上乗せされることで構成されています。

- 通勤手当: 事業所までの交通費。

- 時間外手当(残業代): 定時を超えて勤務した場合に支給。

- 家族手当・扶養手当: 配偶者や子供がいる場合に支給。

- 住宅手当: 家賃や住宅ローンの一部を補助。

- 特殊勤務手当: 悪臭や危険を伴う作業に対して支給される手当。自治体や企業によっては「清掃手当」などの名称で支給されることがあります。

- 資格手当: 中型・大型免許など、業務に必要な資格を保有している場合に支給。

賞与(ボーナス)は、企業の業績や個人の評価によって変動しますが、民間企業では年間で給与の2~4ヶ月分程度が一般的です。公務員の場合は、条例で定められた月数分が安定して支給されます。

【よくある質問:給料を上げるには?】

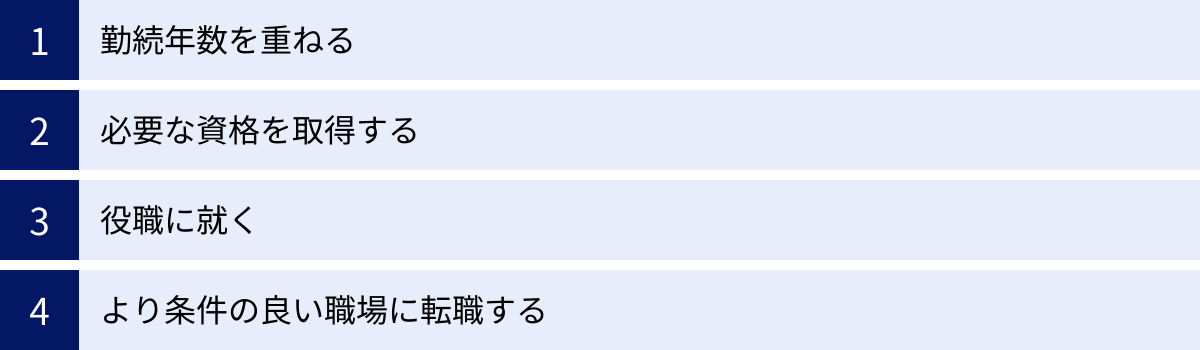

ゴミ収集員として収入をアップさせるためには、いくつかの方法があります。

- 勤続年数を重ねる: 安定した企業であれば、年功序列で着実に昇給していきます。

- 必要な資格を取得する: 特に準中型、中型、大型自動車運転免許は、運転できる車両の幅を広げ、資格手当の対象となるため、収入アップに直結します。

- 役職に就く: 現場での経験を積み、リーダーや班長などの管理職になることで、役職手当がつき給与が大幅にアップします。

- より条件の良い職場に転職する: 現在の職場の給与水準に不満がある場合、経験やスキルを武器に、より待遇の良い企業や自治体(公務員)へ転職するのも有効な手段です。

結論として、ゴミ収集員の給料は、決して高給というわけではありませんが、日本の平均的な水準と比べて極端に低いわけでもありません。特に公務員として働く場合や、民間企業で経験を積み資格を取得すれば、安定した生活を送り、家族を養うことも十分に可能な収入を得られる仕事です。

ゴミ収集員の働き方(公務員・民間)

ゴミ収集員として働くには、大きく分けて「地方公務員として働く」道と、「民間企業で働く」道の2つの選択肢があります。どちらを選ぶかによって、身分、給与体系、安定性、採用プロセスなどが大きく異なるため、それぞれの特徴をよく理解し、自分のキャリアプランに合った方を選ぶことが重要です。

| 項目 | 公務員(地方公務員) | 民間企業 |

|---|---|---|

| 身分 | 地方公務員(技能労務職など) | 会社員 |

| 安定性 | 非常に高い(倒産・解雇のリスクがほぼない) | 会社の経営状況に左右される |

| 給与 | 給料表に基づき、勤続年数に応じて安定的に昇給 | 会社の規定や業績、個人の評価が反映されやすい |

| 福利厚生 | 手厚い(共済組合、充実した休暇制度、退職金など) | 会社によって差が大きい(大手は充実、中小は限定的) |

| 採用方法 | 公務員採用試験(筆記、面接、体力測定など) | 書類選考、面接が一般的(企業による) |

| 求人数 | 少ない(欠員補充が基本で不定期) | 多い(常に一定の需要がある) |

| 異動・転勤 | 自治体内の他部署(公園管理、道路補修など)への異動あり | 基本は収集運搬業務。営業所間の異動の可能性あり |

公務員として働く場合

市町村などの地方自治体に直接雇用され、地方公務員としてゴミ収集業務に従事する働き方です。職種としては「技能労務職」や「業務職」といった区分で募集されることが多く、清掃事業所の職員となります。

【メリット】

- 圧倒的な安定性: 公務員の最大の魅力は、その身分の安定性です。自治体が財政破綻しない限り、倒産による失業のリスクはまずありません。景気の波に左右されることなく、定年まで安心して働き続けることができます。

- 安定した給与と手厚い福利厚生: 給与は条例で定められた給料表に基づいており、毎年着実に昇給していきます。賞与にあたる「期末・勤勉手当」も安定して支給されます。また、共済組合に加入でき、各種手当(住宅、扶養など)や退職金制度も非常に充実しています。休暇制度も整備されており、コンプライアンス意識も高いため、安心して長く働ける環境です。

- 社会的な信用の高さ: 公務員という身分は、住宅ローンを組む際など、社会的な信用度が高いというメリットもあります。

【デメリット】

- 採用のハードルが高い: 公務員になるためには、自治体が実施する採用試験に合格する必要があります。試験内容は自治体によって異なりますが、一般教養などの筆記試験、作文、面接、そしてゴミ収集業務の特性上、体力測定が課されることもあります。

- 求人が少なく、倍率が高い: 募集は欠員が出た場合に行われるのが基本で、毎年必ず募集があるとは限りません。採用人数も少ないため、倍率が数十倍になることも珍しくなく、非常に狭き門です。

- 給与が急激には上がらない: 年功序列で安定している反面、個人の頑張りが給与に大きく反映されることはありません。実力主義でどんどん稼ぎたいという人には向いていないかもしれません。

- 異動の可能性がある: 清掃事業所だけでなく、自治体が管轄する他の現業部門(例:公園の維持管理、道路の補修、学校の用務員など)へ異動になる可能性があります。ゴミ収集のプロフェッショナルとしてキャリアを積みたいと考えている人にとっては、意図しないキャリアチェンジとなることもあります。

民間企業で働く場合

自治体からゴミ収集業務を委託されている、あるいは企業や工場から排出される産業廃棄物の収集運搬を専門に行う民間企業に就職する働き方です。雇用形態も正社員から契約社員、アルバ侶イトまで様々です。

正社員

【メリット】

- 求人が多く、就職しやすい: 公務員に比べて求人数が圧倒的に多く、ハローワークや求人サイトで常時募集が見られます。「未経験者歓迎」の求人も豊富で、学歴や職歴を問われにくいため、異業種からの転職でも挑戦しやすいのが大きな特徴です。

- キャリアアップの可能性: 会社にもよりますが、現場での経験を積んでリーダーや班長、営業所の所長といった管理職への道が開かれています。実力や成果が評価されれば、昇進・昇給のスピードは公務員よりも速い場合があります。

- 専門性を高められる: 基本的にゴミ収集や廃棄物処理に関連する業務に特化して働くため、その分野のプロフェッショナルとしてのスキルや知識を深めていくことができます。

- 資格取得支援制度: 中型・大型免許などの取得費用を会社が負担してくれる「資格取得支援制度」を設けている企業が多く、働きながらスキルアップを目指せます。

【デメリット】

- 安定性は公務員に劣る: 民間企業である以上、会社の経営状況によっては倒産やリストラのリスクがゼロではありません。

- 給与・福利厚生は企業次第: 給与水準や福利厚生は、会社の規模や方針によって大きく異なります。大手企業では公務員並みの手厚い待遇が期待できる一方、中小企業では賞与が少なかったり、退職金制度がなかったりする場合もあります。就職活動の際には、待遇面をしっかりと確認することが重要です。

契約社員・嘱託社員

一定の雇用期間を定めて働く形態です。正社員登用制度を設けている企業であれば、まずは契約社員として働き、実力が認められれば正社員になるという道もあります。また、定年退職したベテランが、嘱託社員として再雇用され、経験を活かして働くケースも多く見られます。給与や賞与、福利厚生の面では正社員に劣ることが一般的ですが、採用のハードルは比較的低い傾向にあります。

アルバイト・パート

収集作業のアシスタントなど、補助的な業務で募集されることが多いです。時給制で、週に数日や短時間勤務など、柔軟な働き方が可能です。扶養内で働きたい主婦(主夫)や、他の仕事と両立したい人(ダブルワーカー)、学生などが活躍しています。正社員に比べて責任は軽いですが、収入の安定性や福利厚生は限定的です。

結論として、生涯にわたる絶対的な安定性と手厚い福利厚生を最優先するなら公務員、未経験からの挑戦しやすさや、実力次第でのキャリアアップ、専門性を追求したいなら民間企業が向いていると言えるでしょう。それぞれのメリット・デメリットを十分に比較検討し、自身のライフプランや価値観に合った働き方を選択することが、後悔のないキャリアを築くための第一歩となります。

ゴミ収集員の仕事はきつい?大変だと言われる5つの理由

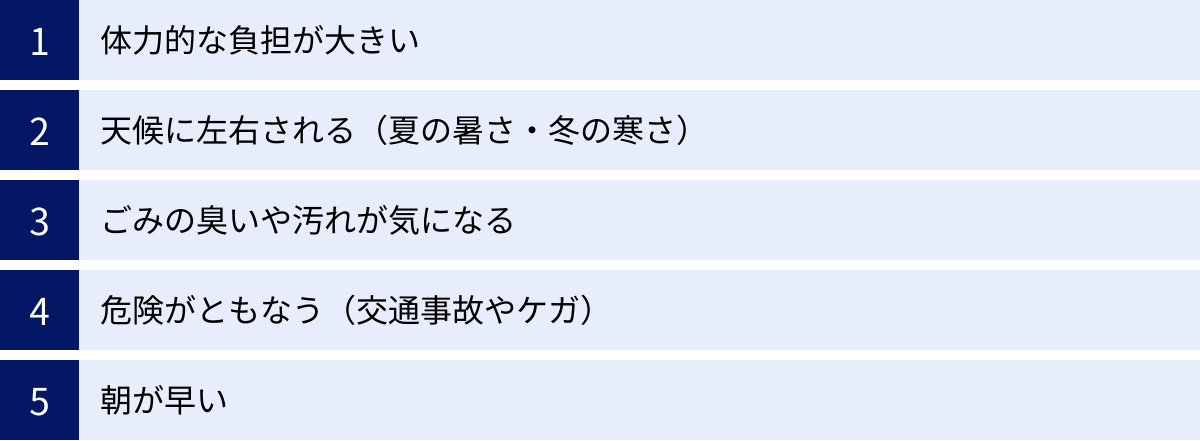

ゴミ収集員の仕事に対して、多くの人が「きつい」「大変」というイメージを持っています。これは決して間違いではなく、実際にこの仕事には厳しい側面がいくつも存在します。しかし、その「きつさ」の正体を具体的に知ることで、自分にとって乗り越えられるものなのか、あるいは対策が可能なのかを判断することができます。ここでは、ゴミ収集員の仕事が大変だと言われる代表的な5つの理由とその実態について掘り下げていきます。

① 体力的な負担が大きい

ゴミ収集員の仕事が「きつい」と言われる最大の理由は、紛れもなくその肉体的なハードさにあります。1日の業務は、まさに体力勝負の連続です。

- 「走る」: 担当エリアのごみステーションを効率よく回るため、パッカー車の停車位置からステーションまで、また次のステーションへと小走りで移動することが日常茶飯事です。

- 「持ち上げる」: ごみ袋を一つひとつ持ち上げますが、中には水分を大量に含んだ生ごみや、大量の雑誌、ルール違反の粗大ごみなどが詰め込まれ、想像以上に重いものが数多くあります。これを1日に何百回と繰り返します。

- 「投げ入れる」: 持ち上げたごみ袋を、腰の高さ以上あるパッカー車の投入口へ投げ入れます。この動作も、腰や腕に大きな負担をかけます。

特に、粗大ごみの収集日は、タンスやソファ、ベッドのマットレスといった数十キロにもなる重量物を、仲間と協力して運び出さなければなりません。アパートの2階や3階から階段で下ろす作業は、まさに全身を使った重労働です。

このような作業を毎日続けるため、腰痛や膝痛、筋肉痛は職業病とも言えます。体力に自信がない人にとっては、この日々の肉体的な負担が最も高いハードルとなるでしょう。

【対策】

この負担を軽減するためには、正しい身体の使い方を習得することが不可欠です。荷物を持ち上げる際は、膝をしっかり曲げて腰を落とし、背筋を伸ばすことで、腰への負担を最小限に抑えられます。また、日頃からストレッチや適度な筋力トレーニングを行い、身体のメンテナンスを怠らないことも重要です。最初はきつくても、続けていくうちに身体が慣れ、必要な筋力がついてくるという側面もあります。

② 天候に左右される(夏の暑さ・冬の寒さ)

ゴミ収集は、屋外での作業が基本です。そのため、天候の影響をダイレクトに受けることになります。

- 夏の猛暑: 真夏の炎天下での作業は過酷を極めます。アスファルトからの照り返しは想像以上で、体感温度は40度を超えることもあります。常に熱中症のリスクと隣り合わせであり、大量の汗をかくため、体力の消耗も激しくなります。

- 冬の極寒: 真冬の早朝、氷点下に近い気温の中での作業もまた厳しいものです。手はかじかみ、感覚がなくなってしまうこともあります。雪が降れば、足元が滑りやすくなり、転倒や車両のスリップ事故の危険性が高まります。

- 雨や台風: 大雨や台風の日でも、市民生活を維持するために収集作業が中止になることは滅多にありません。雨に打たれながらの作業は体温を奪い、視界も悪くなります。濡れたごみ袋は重さを増し、滑りやすくなるため、作業の負担と危険性が増します。

このような厳しい環境下でも、毎日決まった量の作業をこなさなければならない精神的なプレッシャーも、大変さの一因と言えるでしょう。

【対策】

近年、多くの企業や自治体では、熱中症対策としてファン付きの作業着(空調服)の支給が進んでいます。また、会社から支給される防寒着やレインウェアも高性能化しており、作業環境は少しずつ改善されています。個人レベルでは、こまめな水分・塩分補給を徹底する、吸湿速乾性に優れたインナーを着用する、ネッククーラーやカイロを活用するなど、様々な工夫で身体への負担を軽減することが可能です。

③ ごみの臭いや汚れが気になる

「汚い」というイメージも、この仕事を敬遠させる大きな理由です。特に夏場は、生ごみが腐敗しやすく、ごみステーションやパッカー車の周辺には強烈な悪臭が立ち込めます。収集作業中にごみ袋が破れ、中から汚汁が飛び散って作業着や身体にかかってしまうこともあります。

また、分別ルールが守られていないごみの中には、おむつやペットの排泄物などがそのまま入っていることもあり、衛生面での不快感は避けられません。こうした臭いや汚れに生理的な嫌悪感が強い人にとっては、続けるのが難しい仕事かもしれません。

【対策】

多くの先輩作業員は「臭いはすぐに慣れる」と口を揃えます。もちろん個人差はありますが、毎日その環境に身を置くことで、感覚が麻痺していくようです。対策としては、高性能なマスクや手袋を着用し、直接的な接触や吸い込みを防ぐことが基本です。また、ほとんどの事業所にはシャワー室が完備されており、仕事が終わった後すぐに汗や汚れを洗い流してさっぱりすることができます。作業着も毎日洗濯・交換するため、清潔な状態で翌日の業務に臨めます。衛生管理を徹底することで、不快感を最小限に抑えることは可能です。

④ 危険がともなう(交通事故やケガ)

ゴミ収集の現場には、常に様々な危険が潜んでいます。

- 交通事故: パッカー車は死角が多く、住宅街の狭い道を走行したり、後進したりする場面が頻繁にあります。歩行者や自転車、他の車両との接触事故のリスクは常に存在します。また、作業員が車両から乗り降りする際の事故や、他の車にはねられる危険性もあります。

- 作業中のケガ: ごみ袋の中に、割れたガラスの破片、カミソリの刃、釘、金属片などが混入していることがあります。これに気づかずに袋を掴むと、手袋を貫通して深い切り傷や刺し傷を負う危険性があります。使用済みの注射針が混入していた場合は、感染症のリスクも考えられます。

- 機械への巻き込まれ: パッカー車の回転板やプレス板は非常に強力です。操作を誤ったり、安全確認を怠ったりすると、手や衣服が巻き込まれる重大な事故につながる可能性があります。

【対策】

安全はすべてに優先されます。そのため、どの職場でも安全教育が徹底されています。ドライバーはバックモニターやミラーでの確認、作業員による後方誘導を必ず行います。作業員は、厚手で耐切創性の高い手袋や安全靴を着用し、危険物がないか常に意識しながら作業にあたります。機械の操作も、必ず2人以上で声を掛け合いながら行うなど、事故を未然に防ぐためのルールが厳格に定められています。

⑤ 朝が早い

1日のスケジュールでも触れた通り、ゴミ収集員の朝は非常に早いです。朝5時台の出勤も珍しくなく、そのためには4時台に起床する必要があります。夜型の生活に慣れている人にとっては、この早朝勤務の生活リズムに体を慣らすまでが大きな試練となります。

寝坊は許されず、常に早寝早起きを心がける自己管理能力が求められます。この生活スタイルが合わない人にとっては、日中の眠気や体調不良につながり、「きつい」と感じる原因になります。

【対策】

これはデメリットであると同時に、後述する「残業が少なく、午後の時間を有効に使える」というメリットの裏返しでもあります。この生活リズムに慣れてしまえば、「満員電車とは無縁」「午後は自由な時間」という大きな恩恵を受けられます。最初は大変でも、人間の身体は2〜3週間もあれば新しいリズムに適応できると言われています。早起きが得意な人、あるいは朝方の生活に切り替えたいと考えている人にとっては、むしろ好都合な働き方と言えるでしょう。

これらの理由から、ゴミ収集員の仕事は決して楽な仕事ではありません。しかし、それぞれの「きつさ」には必ず理由と対策があり、企業側も作業員の負担を軽減するための努力を続けています。これらの現実を理解した上で、それでも挑戦したいと思えるかどうかが、この仕事への適性を判断する上で重要な鍵となります。

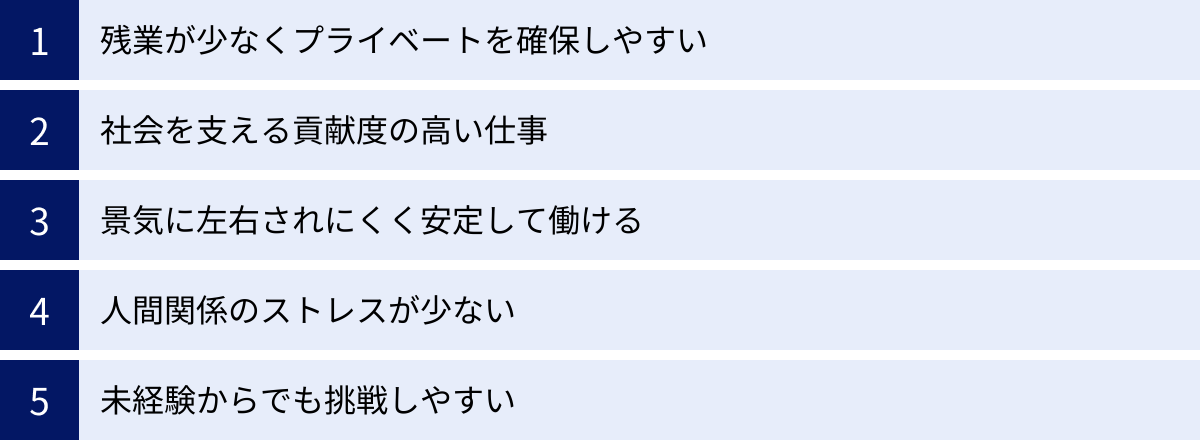

ゴミ収集員の仕事で得られる5つのメリット・やりがい

「きつい」「大変」というイメージが先行しがちなゴミ収集員の仕事ですが、その一方で、他の仕事では得がたい多くのメリットや、深いやりがいが存在します。ここでは、ゴミ収集員として働くことで得られる5つの大きな魅力についてご紹介します。これらのポジティブな側面を知ることで、この仕事に対する見方が大きく変わるかもしれません。

① 残業が少なくプライベートを確保しやすい

ゴミ収集員の仕事における最大のメリットの一つが、ワークライフバランスの取りやすさです。多くのオフィスワークやサービス業が長時間労働や不規則な勤務に悩まされる中、ゴミ収集の仕事は比較的、時間管理がしやすい環境にあります。

その理由は、業務内容にあります。収集作業は、あらかじめ決められたルートとスケジュールに沿って行われます。ごみの量によって多少の変動はありますが、交通渋滞や車両トラブルといった予期せぬ事態が起こらない限り、ほとんど毎日決まった時間に作業が終了します。そのため、残業はほとんど発生せず、多くの作業員が16時から17時頃には退勤しています。

この「午後の早い時間に仕事が終わる」というライフスタイルは、プライベートを充実させたい人にとって非常に魅力的です。

- 家族との時間: 子供が学校から帰ってくる時間には家にいることができ、一緒に過ごす時間を大切にできます。

- 趣味や自己啓発: 明るいうちから趣味のスポーツや習い事に時間を使ったり、資格取得のための勉強に充てたりすることも可能です。

- リフレッシュ: 平日の夕方にゆっくりと買い物や散歩を楽しんだり、休息を取ったりして、心身ともにリフレッシュできます。

このように、仕事と私生活のオン・オフをはっきりと切り替えられる点は、長く健康的に働き続ける上で非常に重要な要素と言えるでしょう。

② 社会を支える貢献度の高い仕事

ゴミ収集は、電気や水道、ガスと同じように、私たちの現代社会が機能するために絶対に欠かせない社会インフラの一つです。もし、ごみの収集が1日でもストップしてしまったら、街はあっという間にごみで溢れ、悪臭や害虫が発生し、公衆衛生は著しく悪化するでしょう。

ゴミ収集員は、この社会の根幹を支える「エッセンシャルワーカー」としての役割を担っています。自分の仕事が、街の美観を保ち、人々が快適で衛生的な生活を送ることに直接つながっている。この「社会の役に立っている」という強い実感は、何物にも代えがたい大きなやりがいとなります。

また、日々の作業の中で、地域住民から「いつもありがとう」「ご苦労様です」といった感謝の言葉を直接かけてもらえる機会も少なくありません。自分の仕事が誰かに認められ、感謝されていると感じる瞬間は、仕事の疲れを忘れさせてくれるほどの喜びであり、明日への活力となるのです。

③ 景気に左右されにくく安定して働ける

私たちの生活がある限り、ごみが出なくなることはありません。そのため、ゴミ収集という仕事は、景気の変動による影響をほとんど受けない、極めて安定した業界であると言えます。

多くの業界が不況になると仕事が減り、収入が不安定になったり、最悪の場合リストラされたりするリスクに晒されます。しかし、ゴミ収集の需要は常に一定です。むしろ、経済活動が活発になれば事業ごみが増えるなど、安定した仕事量が確保されています。

この「仕事がなくなる心配がない」という安心感は、特に将来の生活設計を考える上で大きな強みとなります。安定した収入基盤の上で、結婚や子育て、住宅の購入といったライフプランを安心して立てることができます。特に、倒産リスクが皆無である公務員として働く場合は、その安定性は盤石なものとなります。

④ 人間関係のストレスが少ない

職場の悩みとして常に上位に挙げられるのが「人間関係」です。しかし、ゴミ収集の仕事は、この対人ストレスが比較的少ないと言われています。

作業は2〜3名のチームで行われ、安全確保のための連携やコミュニケーションは不可欠です。しかし、作業時間の大半は、ドライバーは運転に、収集作業員はごみの回収に、とそれぞれの持ち場で黙々と自分の役割に集中することになります。オフィスワークのように、一日中上司や同僚と顔を突き合わせ、気を使い続けなければならないという環境ではありません。

もちろん、最低限の協調性は必要ですが、過度な社内政治や派閥、噂話などに巻き込まれることは少なく、仕事中は作業そのものに没頭できます。「一人で黙々と作業するのが好き」「仕事とプライベートはきっちり分けたい」「過剰なコミュニケーションは苦手」というタイプの人にとっては、非常に働きやすい環境と言えるでしょう。

⑤ 未経験からでも挑戦しやすい

ゴミ収集員の仕事は、新しいキャリアをスタートさせたい人にとって、門戸が広く開かれている点も大きな魅力です。多くの求人で「学歴不問」「経験不問」が掲げられており、必要なのは主に体力とやる気、そして業務に応じた運転免許です。

入社後は、OJT(On-the-Job Training)が基本となり、経験豊富な先輩社員が助手席に乗ったり、一緒に作業をしたりしながら、仕事の進め方、パッカー車の操作方法、安全確認のポイントなどを丁寧に教えてくれます。一人で完璧にできるようになるまで、しっかりとサポートしてくれる体制が整っている企業がほとんどです。

そのため、飲食業や販売業、建設業など、全く異なる業種から転職して活躍している人が数多くいます。必要な運転免許を持っていない場合でも、入社後に会社の支援を受けて取得できる「資格取得支援制度」を設けている企業も多いため、意欲さえあれば誰にでもチャンスがあります。

このように、ゴミ収集員の仕事は、大変な側面を上回るほどの確かなメリットとやりがいに満ちています。安定性、ワークライフバランス、社会貢献性といった要素を重視する人にとっては、理想的な職業選択の一つとなり得るのです。

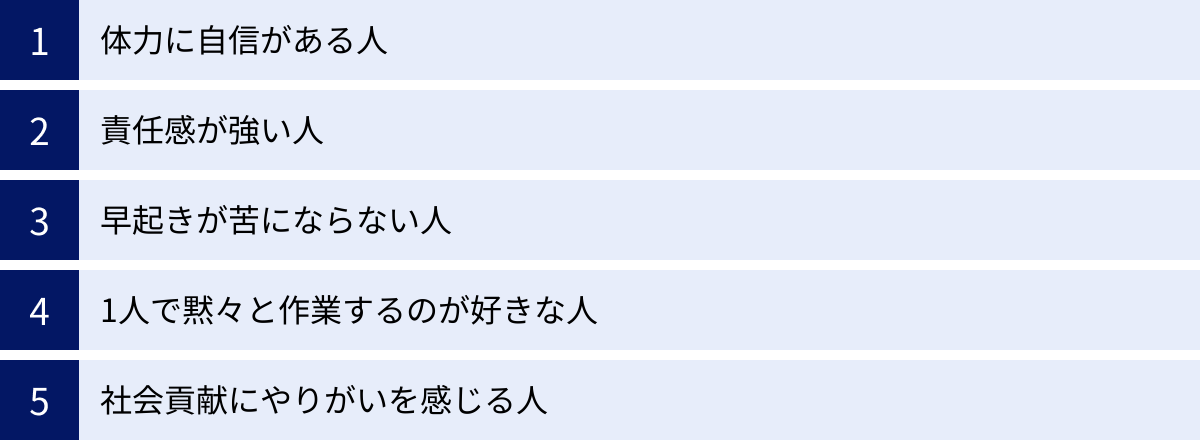

ゴミ収集員の仕事に向いている人の特徴

これまで見てきたように、ゴミ収集員の仕事には「きつい」側面と「大きなやりがい」という両面があります。では、具体的にどのような人がこの仕事で活躍できるのでしょうか。ここでは、ゴミ収集員の仕事に向いている人の特徴を5つにまとめて解説します。自分に当てはまるかどうか、チェックしながら読み進めてみてください。

体力に自信がある人

これは、ゴミ収集員にとって最も基本的な、そして最も重要な資質です。この仕事は、デスクワークとは対極にある、完全なフィジカルワークです。

- 重いものを持ち運ぶのが苦にならない

- 一日中体を動かしている方が好き

- 学生時代に運動部に所属していた、あるいは日常的に筋トレやランニングをしている

上記のような人は、この仕事の体力的な要求にスムーズに応えられる可能性が高いです。夏の暑さや冬の寒さといった厳しい環境下でも、体調を崩さずに業務を遂行できる持久力も求められます。「健康と体力が何よりの資本」と自信を持って言える人にとって、ゴミ収集の仕事はまさに天職となり得ます。逆に、体力に自信がなく、体を動かすことが苦手な人にとっては、日々の業務が大きな苦痛になってしまうかもしれません。

責任感が強い人

ゴミ収集は、社会インフラを支える重要な仕事です。そのため、強い責任感が求められます。

- 決められたルールや時間をきちんと守れる

- 任された仕事は、最後まで手を抜かずにやり遂げる

- 安全確認を怠らない

担当エリアの収集を時間内に完了させることは、地域住民の生活に直結する使命です。天候が悪くても、気分が乗らなくても、プロとして自分の役割を全うする姿勢が不可欠です。また、ごみの分別ルールを確認したり、交通ルールを遵守して安全運転を徹底したりと、細部にわたるまで責任感を持って取り組める人が求められます。自分の仕事が社会に与える影響を理解し、誇りを持って業務に臨める人は、この仕事に大きなやりがいを見出すことができるでしょう。

早起きが苦にならない人

ゴミ収集員の1日は、世間がまだ眠っている早朝から始まります。多くの場合、朝5時〜6時には業務を開始するため、必然的に朝型の生活スタイルになります。

- 目覚ましが鳴る前に自然と目が覚める

- 午前中の方が頭も体もよく働く

- 夜更かしよりも、早寝早起きが好き

このような「朝型人間」にとっては、理想的な勤務時間と言えます。満員電車を避けて快適に出勤でき、午後の早い時間に仕事が終わるため、自分の時間を有効活用できます。逆に、夜型で朝が極端に苦手な人の場合、この生活リズムに慣れるまでは相当な努力が必要です。日々の体調管理も含め、自己を律して早起きの習慣を維持できるかどうかが、適性を判断する上での大きなポイントになります。

1人で黙々と作業するのが好きな人

チームでの連携は必要不可欠ですが、ゴミ収集の作業時間の多くは、個々の持ち場での繰り返し作業が中心となります。

- 大勢でワイワイ話すよりも、1人で集中して作業する方が好き

- 複雑な人間関係や社内政治は苦手

- 自分のペースで仕事を進めたい

このようなタイプの人にとって、ゴミ収集の仕事は非常に働きやすい環境です。ドライバーは運転に、収集員は回収作業に、それぞれが自分の役割に集中できます。過度なコミュニケーションを必要とせず、仕事とプライベートをはっきりと分けたいと考える人には最適です。目の前のタスクに黙々と取り組み、成果を積み重ねていくことに喜びを感じる人は、この仕事で高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。

社会貢献にやりがいを感じる人

給料や待遇も大切ですが、それ以上に「誰かの役に立ちたい」「社会に貢献したい」という思いが強い人は、ゴミ収集員の仕事に大きな満足感を得られます。

- 自分の仕事が人々の生活を支えていると実感したい

- 「ありがとう」と言われると、嬉しく感じる

- 目立たなくても、縁の下の力持ちとして社会を支える役割に誇りを持てる

ごみが収集されなければ、街の機能は麻痺してしまいます。その最も重要な部分を担っているという自負は、日々の厳しい業務を乗り越えるための強力なモチベーションとなります。自分の労働が、直接的に社会の衛生環境や景観の維持につながっているという明確な手応えは、他の仕事ではなかなか味わうことのできない、この仕事ならではの醍醐味です。この社会貢献性に価値を見出せるかどうかが、長く働き続けられるかを左右する重要な要素となります。

ゴミ収集の仕事で必要・有利になる資格

ゴミ収集の仕事、特にパッカー車の運転を担当するためには、車両のサイズに応じた自動車運転免許が必須となります。収集作業のみを行う場合は免許不要の求人もありますが、運転ができれば仕事の幅が広がり、給与面でも優遇されるため、取得しておくことが強く推奨されます。ここでは、ゴミ収集の仕事で求められる運転免許の種類について詳しく解説します。

自動車運転免許は、道路交通法の改正により、取得した時期によって運転できる車両の範囲が異なります。特に、平成19年(2007年)と平成29年(2017年)の改正は重要ですので、ご自身の免許証を確認してみてください。

| 免許の種類 | 取得時期 | 車両総重量 | 最大積載量 |

|---|---|---|---|

| 普通自動車運転免許 | 平成19年6月1日以前 | 8トン未満 | 5トン未満 |

| 平成19年6月2日~平成29年3月11日 | 5トン未満 | 3トン未満 | |

| 平成29年3月12日以降 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | |

| 準中型自動車運転免許 | 平成29年3月12日以降に新設 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 |

| 中型自動車運転免許 | 平成19年6月2日以降に新設 | 11トン未満 | 6.5トン未満 |

| 大型自動車運転免許 | – | 11トン以上 | 6.5トン以上 |

| ※上記は免許区分による上限値です。実際の運転には、それぞれの免許に応じた条件(AT限定など)があります。 |

普通自動車運転免許

現在、新規で取得できる普通免許(平成29年3月12日以降)で運転できるのは、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満の車両です。一般的な家庭ごみの収集で使われるパッカー車の多くは2トン車(最大積載量2,000kg)ですが、その車両総重量は5トン前後になることが多いため、現在の普通免許では運転できないケースがほとんどです。

ただし、免許の取得時期によっては、運転可能な場合があります。

- 平成19年6月1日以前に普通免許を取得した方: この免許は「中型(8t)限定免許」となり、車両総重量8トン未満まで運転できます。多くのパッカー車を運転可能です。

- 平成19年6月2日~平成29年3月11日に普通免許を取得した方: この免許は「準中型(5t)限定免許」となり、車両総重量5トン未満まで運転できます。小型のパッカー車であれば運転できる可能性があります。

収集作業員としてなら免許不要の場合もありますが、将来的にドライバーを目指すなら、上位の免許が必要になります。

準中型自動車運転免許

平成29年3月12日に新設された免許区分で、現在のゴミ収集業界で最も需要が高い免許の一つと言えます。車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満の車両を運転でき、多くの自治体や民間企業で主力となっている2トン車や3トン車のパッカー車をカバーできます。

18歳以上で、普通免許を持っていなくても直接取得することが可能です。これからゴミ収集の仕事を目指す方が、まず取得を検討すべき免許と言えるでしょう。求人情報でも「要準中型免許」と記載されているケースが非常に多く、この免許を持っているだけで応募できる求人の数が格段に増えます。

中型自動車運転免許

車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満の車両を運転できる免許です。主に、より多くのごみを一度に収集できる4トンクラスのパッカー車や、アームロール車、プレス式コンテナ車などの特殊車両の運転に必要となります。

取得するには、20歳以上で、かつ普通免許または準中型免許の取得から2年以上の運転経歴が必要です。中型免許を保有していると、より専門的な業務や、規模の大きな収集業務に携わることができ、資格手当がつくなど給与面でも有利になることがほとんどです。キャリアアップを目指す上で、重要なステップとなる資格です。

大型自動車運転免許

車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上の車両を運転できる、トラックドライバーの最上位免許です。ゴミ収集の現場では、大規模なごみ中継基地から最終処分場へ大量のごみを運搬する大型コンテナ車や、産業廃棄物の広域輸送などで必要とされます。

取得するには、21歳以上で、かつ普通免許などの取得から3年以上の運転経歴が必要です。この免許を持っていれば、ゴミ収集業界内でのキャリアの選択肢が広がるだけでなく、運送業界全体で通用する高いスキルを持つ人材として評価されます。将来的に他のドライバー職への転職を視野に入れる場合にも、非常に強力な武器となります。

多くの企業では、入社後にこれらの上位免許を取得するための費用を負担してくれる「資格取得支援制度」を設けています。未経験からでも、働きながらスキルアップと収入アップを目指せる環境が整っているのは、この業界の大きな魅力の一つです。

ゴミ収集員のキャリアパス

ゴミ収集員の仕事は、安定して長く続けられるだけでなく、経験を積むことで様々なキャリアアップの道が開かれています。「一生、現場で収集作業を続けるだけ」というイメージは、もはや過去のものです。ここでは、ゴミ収集員として入職した後の、代表的なキャリアパスについてご紹介します。

現場のリーダーや班長になる

最も一般的で、多くの人が目指すキャリアパスが、現場を取りまとめる管理職へのステップアップです。

数年間、収集作業員やドライバーとして経験を積むと、その実績やリーダーシップが評価され、チームの「班長」や「リーダー」といった役職に任命されることがあります。

【リーダーや班長の主な役割】

- チームのマネジメント: 担当するチーム(数名〜十数名)のメンバーの勤怠管理や業務の割り振り、日々の作業の進捗管理を行います。

- 新人教育・指導: 新しく入ってきた作業員に対して、OJTを通じて仕事のノウハウや安全管理について指導・育成します。

- ルート管理・改善: 担当エリアの収集ルートについて、ごみの量の変化や交通状況を考慮し、より効率的で安全なルートへの見直しや改善提案を行います。

- トラブル対応: 収集作業中の車両トラブル、住民からのクレーム、事故などが発生した際に、初期対応や上司への報告を行います。

- 行政や顧客との調整: (民間企業の場合)委託元である自治体の担当者との打ち合わせや、(産業廃棄物の場合)契約している顧客との調整役を担うこともあります。

これらの業務をこなすことで、現場作業員だった頃とは異なるマネジメントスキルや調整能力が身につきます。当然、役職手当が支給されるため、給与も大幅にアップします。さらに経験を積めば、営業所長や事業部長といった、より上位の管理職を目指すことも可能です。現場を知り尽くした管理者として、会社経営の中核を担う存在になる道も開かれています。

他のドライバー職へ転職する

ゴミ収集の仕事で培った運転技術、特に中型免許や大型免許を活かして、他の運送業界へ転職するというキャリアパスも有力な選択肢です。

パッカー車の運転は、実は高度な技術を要します。

- 狭路での運転スキル: 住宅街の狭い道を、周囲の安全を確認しながら正確に走行する技術が身につきます。

- 車両感覚: 車体の大きなパッカー車を、電柱や壁にぶつけることなく操作する精密な車両感覚が養われます。

- 特殊車両の操作経験: ごみの投入や圧縮を行うPTO(動力取出装置)の操作経験は、他の特殊車両を扱う仕事でも役立ちます。

これらのスキルは、他のドライバー職でも高く評価されます。例えば、以下のような職種への転職が考えられます。

- 長距離・中距離トラックドライバー: より高い給与を目指せる可能性があります。

- ルート配送ドライバー: コンビニやスーパーへの食品配送など、決まったルートを回る仕事です。

- 宅配ドライバー: 近年需要が拡大している分野です。

- タンクローリーやダンプカーの運転手: 専門性の高いドライバー職です。

- 送迎バスや観光バスの運転手: 人を運ぶ仕事へのキャリアチェンジです。

ゴミ収集の仕事は、「残業が少なく、毎日家に帰れる」「景気に左右されず安定している」という大きなメリットがあります。まずはこの安定した環境で働きながら、会社の資格取得支援制度などを利用して大型免許などを取得し、将来的に、より自分の希望(給与、勤務地、扱う荷物など)に合ったドライバー職へステップアップするという、計画的なキャリア形成が可能です。

ゴミ収集員の仕事は、決してキャリアの行き止まりではありません。現場のプロフェッショナルとして管理職を目指す道も、そのスキルを活かしてより広い世界へ羽ばたく道も、本人の意欲と努力次第で切り拓くことができるのです。

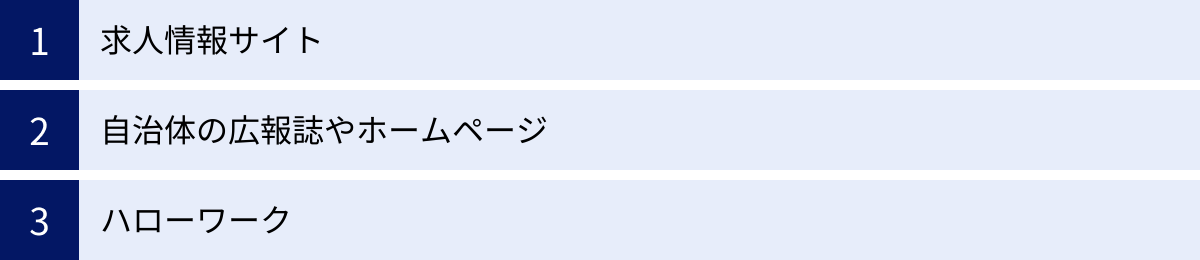

ゴミ収集員の求人の探し方

ゴミ収集員の仕事に興味を持ち、実際に働いてみたいと考えたとき、どのようにして求人情報を見つければよいのでしょうか。働き方(公務員か民間か)によって探し方が異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。ここでは、主な求人の探し方を3つご紹介します。

求人情報サイト

民間企業への就職を目指す場合に、最も手軽で効率的な方法が、インターネットの求人情報サイトを活用することです。Indeed(インディード)、求人ボックス、タウンワーク、doda(デューダ)、リクナビNEXTといった大手サイトには、ゴミ収集に関連する求人が多数掲載されています。

【検索のポイント】

- キーワード: 「ゴミ収集」「ごみ収集」「廃棄物 収集運搬」「パッカー車 ドライバー」「清掃作業員」などのキーワードで検索してみましょう。「環境整備」「リサイクル」といった言葉で探してみるのも有効です。

- エリア: 働きたい市区町村や都道府県を指定して、地域を絞り込みます。

- こだわり条件: 「未経験者歓迎」「学歴不問」「資格取得支援制度あり」「賞与あり」「残業少なめ」といった条件で絞り込むことで、自分の希望に合った求人を見つけやすくなります。

多くのサイトでは、企業のウェブサイトへのリンクや、職場の写真、先輩社員のインタビューなどが掲載されており、会社の雰囲気を掴みやすいのもメリットです。気になる求人があれば、サイトを通じて簡単に応募できます。複数のサイトに登録し、新着求人を定期的にチェックすることをおすすめします。

自治体の広報誌やホームページ

公務員として働くことを希望する場合、情報収集の基本となるのが、働きたい市町村の公式な情報源です。

- 自治体のホームページ: 多くの自治体では、職員採用に関する情報をホームページの「採用情報」「職員募集」といったコーナーに掲載しています。募集要項(応募資格、試験日、試験内容など)がPDFファイルで公開されるのが一般的です。

- 広報誌: 自治体が発行する広報誌(「市報〇〇」など)にも、職員募集の情報が掲載されることがあります。紙媒体だけでなく、ホームページ上でバックナンバーを閲覧できる場合も多いです。

公務員の募集は、欠員が出たタイミングで不定期に行われることが多く、応募期間も比較的短い傾向にあります。そのため、「いつか働きたい」と考えている自治体がある場合は、こまめにホームページをチェックする習慣をつけておくことが非常に重要です。「〇〇市 職員採用 技能労務職」といったキーワードで検索し、過去の募集実績を調べておくと、試験の傾向などを把握する上で役立ちます。

ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)は、地域に密着した求人を探すのに適した場所です。地元の民間企業の求人はもちろん、自治体からの募集情報が集まっている場合もあります。

【ハローワークを利用するメリット】

- 地域密着: 地元の中小企業の求人が豊富で、自宅から通いやすい職場を見つけやすいです。

- 相談員によるサポート: 窓口の相談員に、自分の希望や経歴を伝えることで、条件に合った求人を紹介してもらえます。応募書類の書き方や面接対策についてアドバイスを受けることも可能です。

- 職業訓練: 運転免許を持っていない場合など、スキルアップのための職業訓練(ハロートレーニング)に関する情報提供や斡旋も行っています。

インターネットでの求人探しと並行して、一度ハローワークに足を運んでみるのも良いでしょう。インターネット上には公開されていない、ハローワークだけの「非公開求人」に出会える可能性もあります。

これらの方法をうまく組み合わせることで、自分に最適なゴミ収集の仕事を見つけることができます。まずは求人サイトで民間企業の仕事内容や待遇の相場を掴みつつ、本命の自治体があればそのホームページを定期的にチェックする、というように、計画的に情報収集を進めていきましょう。