建物の解体やリフォームを検討する際、しばしば耳にする「アスベスト(石綿)」という言葉。特に古い建物では、建材にアスベストが使用されている可能性があり、その取り扱いには細心の注意が必要です。

アスベストは、その飛散のしやすさ(発じん性)によって「レベル1」から「レベル3」までの3段階に分類されています。このレベル分けは、除去作業の方法や法的な規制、そして危険度を理解する上で非常に重要です。

この記事では、3つのレベルの中でも特に身近な建材に多く含まれる「アスベスト レベル3」に焦点を当て、その特徴や危険性、レベル1・2との具体的な違いを徹底的に解説します。さらに、除去作業の正しい手順、費用相場、利用できる補助金制度、そして信頼できる業者の選び方まで、網羅的にご紹介します。

ご自身の所有する建物に不安を感じている方、これから解体やリフォームを控えている方は、ぜひこの記事を参考にして、アスベスト問題への正しい知識を身につけ、適切な対応をとるための一歩を踏み出してください。

目次

アスベスト(石綿)とは

アスベスト(石綿)とは、天然に存在する鉱物繊維の総称です。「いしわた」「せきめん」とも呼ばれ、その名の通り、石でありながら綿のように細かくしなやかな繊維状の構造を持っています。この特異な性質から、かつては「奇跡の鉱物」として、さまざまな工業製品や建材に広く利用されてきました。

アスベストが多用された主な理由は、その優れた物理的・化学的特性にあります。

- 耐熱性: 高温に強く、燃えにくい。

- 断熱性: 熱を伝えにくく、保温・保冷効果が高い。

- 防音性: 音を吸収し、遮音性に優れる。

- 耐薬品性: 酸やアルカリなどの化学薬品に強い。

- 耐久性: 摩耗や摩擦に強く、丈夫で長持ちする。

- 絶縁性: 電気を通しにくい。

これらの特性に加え、安価で大量に採掘できたことから、1970年代から1990年代にかけて、ビルや住宅、工場、倉庫など、あらゆる建築物で、吹付け材、保温材、断熱材、屋根材、壁材、床材といった多岐にわたる用途で使用されてきました。しかし、その利便性の裏には、深刻な健康被害をもたらす危険性が潜んでいたのです。

アスベストの危険性

アスベストの最大の危険性は、その繊維が極めて細かく、人間の目には見えないレベルで空気中に飛散(発じん)しやすい点にあります。建材の劣化や、解体・改修工事によって飛散したアスベスト繊維を呼吸によって吸い込むと、体外に排出されにくく、肺の奥深くに長期間留まります。

この体内に残ったアスベスト繊維が、長い年月をかけて肺の組織を傷つけ、以下のような深刻な病気を引き起こすことが医学的に証明されています。

- 中皮腫: 肺を覆う胸膜や、腹部の臓器を覆う腹膜などに発生する、極めて悪性度の高いがんです。アスベストとの関連が非常に強い病気として知られています。

- 肺がん: アスベストのばく露(吸い込むこと)は、肺がんの発生リスクを大幅に高めます。特に、喫煙者がアスベストを吸い込むと、肺がんのリスクが相乗効果でさらに高くなることが分かっています。

- 石綿肺(アスベストーシス): 肺が線維化し、硬くなってしまう病気です。初期症状は息切れや咳ですが、進行すると呼吸機能が著しく低下し、呼吸困難に陥ります。

- びまん性胸膜肥厚: 胸膜が広範囲にわたって厚くなり、肺の膨らみを妨げることで呼吸機能を低下させます。

これらの病気の恐ろしい点は、アスベストを吸い込んでから発症するまでの潜伏期間が、20年から50年と非常に長いことです。過去にアスベストを吸い込んだ自覚がなくても、数十年後に突然発症するケースが後を絶ちません。このため、「静かな時限爆弾」とも呼ばれています。

このような深刻な健康被害から、世界保健機関(WHO)の専門機関である国際がん研究機関(IARC)は、アスベストを「グループ1:人に対して発がん性がある物質」に分類しています。これは、発がん性においてタバコやヒ素などと同等の、最も危険度が高い分類です。

日本でも、アスベストによる健康被害が社会問題化したことを受け、段階的に規制が強化されてきました。そして、2006年には、アスベストの含有率が重量の0.1%を超える製品の製造、輸入、使用などが原則として全面的に禁止されました。しかし、禁止される以前に建てられた建築物には、今なお多くのアスベスト含有建材が残存しており、それらの老朽化や解体に伴う飛散リスクが、現代における大きな課題となっています。

アスベストの発じん性による3つのレベル分け

アスベスト含有建材は、すべてが同じ危険度を持つわけではありません。解体や改修工事の際に、どれだけアスベスト繊維が飛散しやすいか、すなわち「発じん性」の高さによって、作業時の対策や規制の厳しさが異なります。この発じん性の度合いに応じて、アスベストは「レベル1」「レベル2」「レベル3」の3段階に分類されています。

このレベル分けを正しく理解することは、適切な安全対策を講じ、作業者だけでなく周辺住民の健康を守る上で極めて重要です。ここでは、各レベルの特徴と、それに該当する建材について詳しく見ていきましょう。

| 項目 | レベル1 | レベル2 | レベル3 |

|---|---|---|---|

| 発じん性 | 著しく高い | 高い | 比較的低い |

| 主な建材 | 吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール | 保温材、耐火被覆材、断熱材 | 成形板(スレート、サイディング)、床材(Pタイル)など |

| 建材の状態 | 綿状で脆く、結合材が少ない | シート状、筒状だが密度が低く脆い | セメント等で固められ、硬く成形されている |

| 飛散リスク | 軽微な振動や衝撃で大量に飛散する | 破損や劣化により飛散しやすい | 破砕・切断などを行わない限り、通常時の飛散リスクは低い |

| 作業時の規制 | 最も厳格な隔離・飛散防止措置が必要 | レベル1に準じた厳格な措置が必要 | 湿潤化や手作業による除去が基本だが、法規制の遵守は必須 |

レベル1:発じん性が著しく高い

レベル1は、3つのレベルの中で最も危険性が高く、発じん性が著しく高い建材が該当します。これらの建材は、アスベストが綿状のまま、あるいは非常に脆い状態で使用されているため、わずかな衝撃や振動、空気の流れでも大量の繊維が飛散する可能性があります。

- 主な該当建材:

- 吹付けアスベスト: アスベストにセメントなどの結合材と水を加えて混ぜ、専用のガンで天井や壁、鉄骨などに直接吹き付けたもの。耐火被覆や吸音・断熱目的で多用されました。

- アスベスト含有吹付けロックウール: ロックウール(岩綿)にアスベストを混ぜて吹き付けたもの。吹付けアスベスト同様、耐火被覆などに使われました。

- アスベスト含有ひる石吹付け材: ひる石(バーミキュライト)にアスベストを混ぜて吹き付けたもの。

- アスベスト含有パーライト吹付け材: パーライト(真珠岩)にアスベストを混ぜて吹き付けたもの。

- 主な使用箇所:

- ビルの機械室やボイラー室の天井・壁

- 鉄骨建築物の梁や柱の耐火被覆

- 駐車場の天井や壁

- 体育館やホールの天井

これらの建材は、耐火性能や吸音性能が求められる大規模な建築物(ビル、工場、体育館など)の、普段は人の目に触れない場所に使われていることが多いのが特徴です。その極めて高い発じん性から、除去作業には後述する「隔離養生」や「負圧除じん装置」の設置といった、最も厳重な飛散防止対策が法律で義務付けられています。

レベル2:発じん性が高い

レベル2は、レベル1ほどではないものの、発じん性が高いとされる建材が分類されます。主に保温材や断熱材として、シート状や筒状、板状に成形されていますが、密度が低く脆いため、破損したり劣化したりするとアスベストが飛散しやすくなります。

- 主な該当建材:

- アスベスト含有保温材: ボイラー本体や配管、空調ダクトなどに巻き付けられている布状や筒状の断熱材。

- アスベスト含有耐火被覆材: 鉄骨の耐火被覆として使われる、板状の建材(けい酸カルシウム板第二種など)。

- アスベスト含有断熱材: 屋根裏や壁の内部に使用される板状の断熱材。

- アスベスト含有ガスケット・パッキン: 配管の接続部分や機器の接合部分に使われるシール材。

- 主な使用箇所:

- ボイラー室の配管やボイラー本体

- 空調機械室のダクト

- 煙突(排気筒)の断熱

- プラントや工場の配管設備

レベル2の建材は、特定の設備周りに使用されていることが多く、こちらも一般の人の目に触れる機会は少ないかもしれません。しかし、設備のメンテナンスや解体時には、建材の破損によるアスベスト飛散のリスクが高まります。そのため、除去作業にあたっては、レベル1に準じた厳格な飛散防止対策が必要とされます。

レベル3:発じん性が比較的低い

レベル3は、本記事の主題であり、発じん性が比較的低いとされるアスベスト含有建材です。これらの建材は、アスベスト繊維をセメントや樹脂などの固い材料で混ぜ込み、高圧でプレスして成形されているため、組織が緻密で硬いのが特徴です。

- 主な該当建材:

- 石綿スレート、石綿セメント瓦: 戸建て住宅や工場の屋根材として広く普及(コロニアル、カラーベストなどの商品名で知られるものも含む)。

- 石綿含有セメントサイディング: 戸建て住宅やアパートの外壁材。

- 石綿含有ビニル床タイル(Pタイル): 学校や店舗、事務所などの床材。

- 石綿含有せっこうボード(岩綿吸音板): オフィスの天井や壁に使われることが多い。

- その他: 煙突材、石綿セメント管、スレートボードなど多数。

- 主な使用箇所:

- 住宅、アパート、マンションの屋根、外壁

- ビル、店舗、学校の天井、壁、床

- ベランダの隔て板(パーテーション)

レベル3の建材は、私たちの生活空間に非常に身近な場所で、かつ広範囲に使用されています。安定した状態であれば、アスベスト繊維が飛散するリスクは低いとされています。しかし、「比較的低い」というだけで、決して安全というわけではありません。

建材を割ったり、砕いたり、切断したり、あるいはドリルで穴を開けたりすると、固められていたアスベスト繊維が飛散する危険性があります。そのため、DIYによる安易な撤去や解体は絶対に避けるべきです。除去作業の際には、法律で定められた適切な手順(湿潤化や手作業による除去など)を踏む必要があり、専門的な知識と技術が求められます。

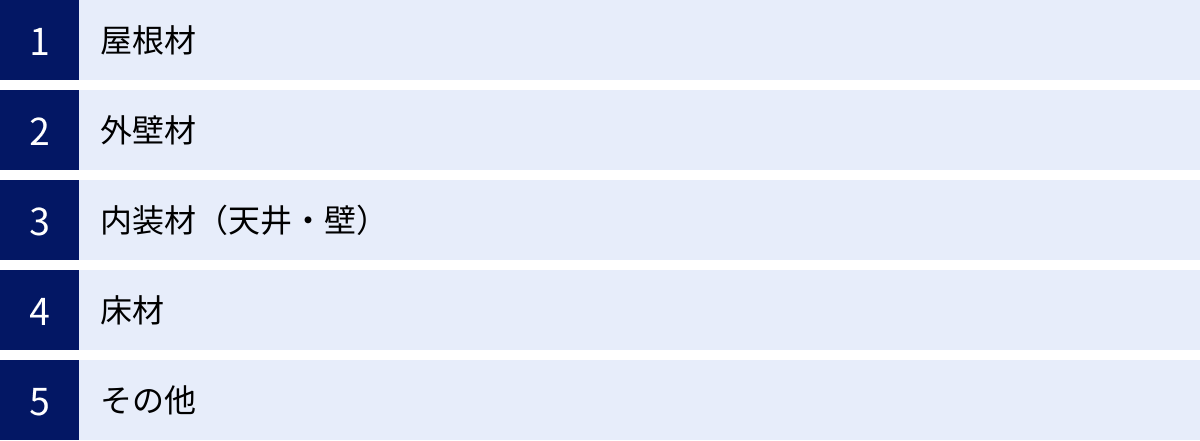

アスベストレベル3に該当する建材の種類

前章で、アスベストレベル3は「発じん性が比較的低い」ものの、非常に広範囲の建材に含まれていることを解説しました。これらの建材は、特に2006年以前に建てられた多くの建物で使用されている可能性があります。ここでは、レベル3に該当する代表的な建材を、使用箇所ごとにさらに具体的に見ていきましょう。ご自身の建物に思い当たる箇所がないか、確認してみてください。

- 屋根材

- 住宅屋根用化粧スレート: 「コロニアル」や「カラーベスト」といった商品名で広く知られている薄い板状の屋根材です。セメントを主原料とし、補強材としてアスベストが混入されていました。軽量で施工しやすいため、多くの戸建て住宅で採用されました。

- 波形スレート: 主に工場や倉庫、車庫などの屋根や外壁に使われる、波型の大きな板です。「大波スレート」「小波スレート」といった種類があります。

- 外壁材

- 窯業系サイディング: セメント質と繊維質を主原料とする板状の外壁材です。デザインが豊富で、モルタル壁に代わって1990年代以降に急速に普及しました。2004年頃までに製造された製品には、アスベストが含まれている可能性があります。

- 押出成形セメント板(ECP): 中空構造を持つ厚手のパネルで、主に中高層ビルの外壁に使用されます。

- 内装材(天井・壁)

- 石綿含有せっこうボード: ジプサムボードとも呼ばれます。主に耐火性能や強度を向上させる目的でアスベストが混入されていました。見た目だけでアスベストの有無を判断するのは非常に困難です。

- 岩綿吸音天井板(ロックウール化粧吸音板): オフィスの天井などでよく見かける、表面に模様や穴が開いている四角い天井材です。ロックウール自体はアスベストではありませんが、強度を高めるためにアスベストが混ぜられている製品がありました。

- 床材

- 石綿含有ビニル床タイル: 「Pタイル」や「コンポジションビニル床タイル」とも呼ばれ、正方形の硬いタイルです。耐久性が高く安価なため、学校や病院、店舗、オフィスの床に大量に使用されました。

- ビニル床シート: タイル状ではなく、ロール状で供給されるシート状の床材。クッションフロアとは異なり、硬質で耐久性のあるタイプにアスベストが含まれているものがあります。

- その他

- 煙突用石綿セメント管: 昔の住宅や施設の風呂釜、ストーブの煙突として使われていました。

- 石綿セメント円筒: 上下水道管や電線管路として地中に埋設されている場合があります。

- ベランダの隔て板(パーテーション): アパートやマンションのベランダを隣戸と仕切る板に、けい酸カルシウム板などが使われていることがあり、これにアスベストが含まれているケースがあります。

これらの建材は、通常の使用状態ではアスベストが飛散する危険性は低いとされています。しかし、リフォームや解体、あるいは地震などの災害によって破損した際には、飛散のリスクが生じるため、適切な管理と対処が不可欠です。

「みなしレベル3」についても解説

アスベストの規制を理解する上で、近年重要性が増しているのが「みなしレベル3」という考え方です。これは、建材自体はレベル3に該当しない、あるいはアスベストを含有していないものであっても、その除去作業においてレベル3建材と同等の飛散防止対策が求められるケースを指します。

具体的には、以下のような状況が考えられます。

- レベル1・2建材の「下地」になっている建材の除去

例えば、天井にレベル1の吹付けアスベストがあり、その上に仕上げ材として石膏ボード(非アスベスト)が張られているとします。この石膏ボードを撤去する際、下地の吹付けアスベストを損傷させ、大量に飛散させてしまう危険性が極めて高いです。そのため、この石膏ボードの除去作業は、実質的にレベル1の作業と一体と見なされ、レベル1に準じた厳重な隔離措置などが必要になります。

同様に、レベル2の保温材が巻かれた配管のカバー材(非アスベストの金属板など)を外す作業も、保温材を傷つけるリスクがあるため、レベル2に準じた対策が求められます。 - レベル3建材を電動工具で除去する場合

通常、レベル3建材の除去は、飛散を抑えるために手作業で丁寧に行うのが原則です。しかし、作業の効率化のために電動カッターやグラインダーといった電動工具を使用すると、建材が粉砕され、通常の手作業とは比較にならないほど大量のアスベストが飛散します。

このため、2021年4月に施行された石綿障害予防規則の改正により、レベル3建材であっても電動工具などを用いて切断・破砕する作業を行う場合は、原則としてレベル1・2の作業に準じた隔離等の措置が義務付けられました。これは、作業方法によって発じん性が著しく高まるリスクを考慮した規制強化であり、事実上の「レベル1・2扱い」となります。 - アスベスト含有の接着剤で貼り付けられた建材の除去

壁紙や床材(Pタイルなど)を貼り付ける際に使用された接着剤に、アスベストが含まれている場合があります。この場合、仕上げ材自体にアスベストが含まれていなくても、それを剥がす際に接着剤が粉じんとなって飛散する可能性があります。このようなケースも、レベル3に準じた飛散防止対策(湿潤化など)が必要と判断されることがあります。

このように、「みなしレベル3」の概念は、建材単体の物性だけでなく、「実際の作業でどの程度の飛散リスクが生じるか」という実態に即して安全対策を決定するための重要な考え方です。建物の調査や除去計画を立てる際には、目に見える仕上げ材だけでなく、その下地や接着剤、そして採用する工法まで含めて総合的にリスクを評価する必要があります。

アスベストレベル1・2とレベル3の具体的な違い

アスベストのレベル分けは、単に「危険度の順番」というだけではありません。その分類によって、使用されている建材の種類から、除去作業に求められる法的な規制、さらには廃棄物の処理方法まで、あらゆる面で具体的な違いが生じます。これらの違いを正確に把握することは、アスベスト問題に適切に対処するための第一歩です。

ここでは、レベル1・2とレベル3の主な違いを4つの観点から比較し、詳しく解説します。

発じん性と危険性の違い

これはレベル分けの根幹をなす最も本質的な違いです。

- レベル1・2(吹付け材・保温材など):

これらの建材は、アスベスト繊維が綿状であったり、結合材が少なかったりするため、組織が非常に脆く、繊維が外部に露出しやすい状態にあります。そのため、経年劣化や軽微な振動、人の出入りによる気流の変化だけでも、アスベスト繊維が容易に飛散します。特にレベル1の吹付けアスベストは、指で触るだけで崩れるほど脆く、常に高い飛散リスクを抱えています。したがって、通常の状態でも危険性が高く、早急な対策(除去または封じ込め)が求められます。 - レベル3(成形板など):

こちらの建材は、セメントや樹脂などでアスベスト繊維をがっちりと固めて板状などに成形しています。組織が緻密で硬く、繊維は建材の内部に封じ込められている状態です。そのため、建材が健全な状態(割れや欠けがない状態)であれば、通常の使用環境下でアスベストが飛散するリスクは極めて低いとされています。危険性が顕在化するのは、解体や改修工事で建材を「切断・破砕・研磨」するといった、物理的なダメージが加わった時です。

要するに、レベル1・2は「存在そのものがリスク」であるのに対し、レベル3は「不適切な扱いがリスクを生む」という違いがあります。

使用されている建材の違い

レベルによって、建材の主な用途と使用箇所が大きく異なります。

- レベル1・2:

主に耐火・断熱・吸音といった特殊な性能が求められる場所に使用されます。- レベル1: 大規模な鉄骨建築物の耐火被覆(梁や柱)、機械室や駐車場の吸音・断熱材など。

- レベル2: ボイラーや配管、空調ダクトの保温材・断熱材、煙突の断熱材など。

これらは建物の機能維持に不可欠な部分ですが、多くは天井裏や機械室、パイプスペースといった普段は見えないバックヤードに隠れています。

- レベル3:

主に建物の内外装を構成する一般的な建材として、非常に幅広く使用されています。- 屋根材: 住宅用の化粧スレート(コロニアルなど)、工場用の波形スレート。

- 外壁材: 住宅用の窯業系サイディング。

- 内装材: オフィスの天井(岩綿吸音板)、学校や店舗の床(Pタイル)。

これらは私たちの生活空間に直接面しており、目に見える場所に数多く存在します。住宅を含むほぼすべての種類の建物で使われている可能性があるのがレベル3建材の大きな特徴です。

除去作業に関する規制の違い

発じん性の違いは、除去作業における安全対策の厳格さに直接反映されます。これは労働安全衛生法や石綿障害予防規則によって細かく定められています。

| 項目 | レベル1・2 | レベル3 |

|---|---|---|

| 作業計画の届出 | 作業開始14日前までに労働基準監督署および地方公共団体への届出が義務 | 原則不要。ただし、一定規模以上の工事では事前調査結果の電子報告が義務 |

| 作業場の隔離 | 作業場をシートで完全に密閉する「隔離養生」が必須 | 原則として隔離は不要。ただし、周囲への飛散防止措置(養生シート設置など)は行う |

| 負圧管理 | 負圧除じん装置を設置し、作業場内を負圧に保ち、汚染空気の外部漏洩を完全に防ぐ | 負圧管理は不要 |

| セキュリティゾーン | 更衣室、シャワー室、エアロックからなるセキュリティゾーンの設置が必須 | 不要 |

| 作業者資格 | 「石綿作業主任者技能講習」修了者による直接の指揮・監督が必須 | 「石綿取扱作業従事者特別教育」修了者が作業を行うことが必須(主任者の選任は義務ではない) |

| 作業方法 | 湿潤化の上、専用の工具や手作業で除去 | 十分な湿潤化と、建材を破壊しない手作業による除去が原則。電動工具の使用は厳しく制限される |

レベル1・2の作業がいかに厳重な管理下で行われるかがお分かりいただけるでしょう。作業場を宇宙服のような装備の作業員が出入りするクリーンルームさながらの状態にし、アスベスト繊維を1本たりとも外部に漏らさないという思想で設計されています。

一方、レベル3は隔離や負圧管理までは求められませんが、「湿潤化」と「手作業による原形での取り外し」が飛散防止の絶対的な原則です。この原則が守られない場合、レベル3であっても周囲にアスベストを飛散させる重大な事態につながります。

廃棄物処理方法の違い

除去されたアスベスト含有建材は、その発じん性に応じて廃棄物処理法上の扱いも異なります。

- レベル1・2の廃棄物:

これらは「飛散性アスベスト廃棄物」と呼ばれ、「特別管理産業廃棄物」に分類されます。これは、廃棄物の中でも特に人の健康や生活環境に被害を生じる恐れがあるものとして、最も厳重な管理が求められる区分です。- 梱包: 耐水性の材料で二重に梱包し、アスベスト廃棄物である旨を明記する。

- 保管: 他の廃棄物と区別し、飛散しないように厳重に保管する。

- 運搬・処分: 特別管理産業廃棄物の許可を持つ専門業者のみが取り扱い可能。最終的には、国の基準を満たした管理型最終処分場へ溶融または埋め立て処分される。

- マニフェスト: 特別管理産業廃棄物専用のマニフェスト(管理票)で、排出から最終処分までを追跡・管理する。

- レベル3の廃棄物:

これらは「非飛散性アスベスト廃棄物」と呼ばれ、「石綿含有産業廃棄物」として、通常の産業廃棄物の一種として扱われます。特別管理産業廃棄物ほどの厳しい規制はありませんが、それでも特別な配慮が必要です。- 処理: 破砕・切断は原則禁止。他の廃棄物と混合しないように分別する。

- 運搬・処分: 産業廃棄物の許可を持つ業者が運搬・処分を行う。処分場では、飛散しないように速やかに埋め立てるか、無害化処理(溶融など)が行われる。

- マニフェスト: 通常の産業廃棄物用マニフェストを使用し、アスベスト含有廃棄物であることを明記する。

このように、レベルの違いは、作業の瞬間から最終的な処分に至るまで、すべてのプロセスに影響を及ぼします。特に法規制に関する違いは複雑で、年々強化される傾向にあるため、アスベスト除去を検討する際は、最新の法令を遵守できる専門知識を持った業者に依頼することが不可欠です。

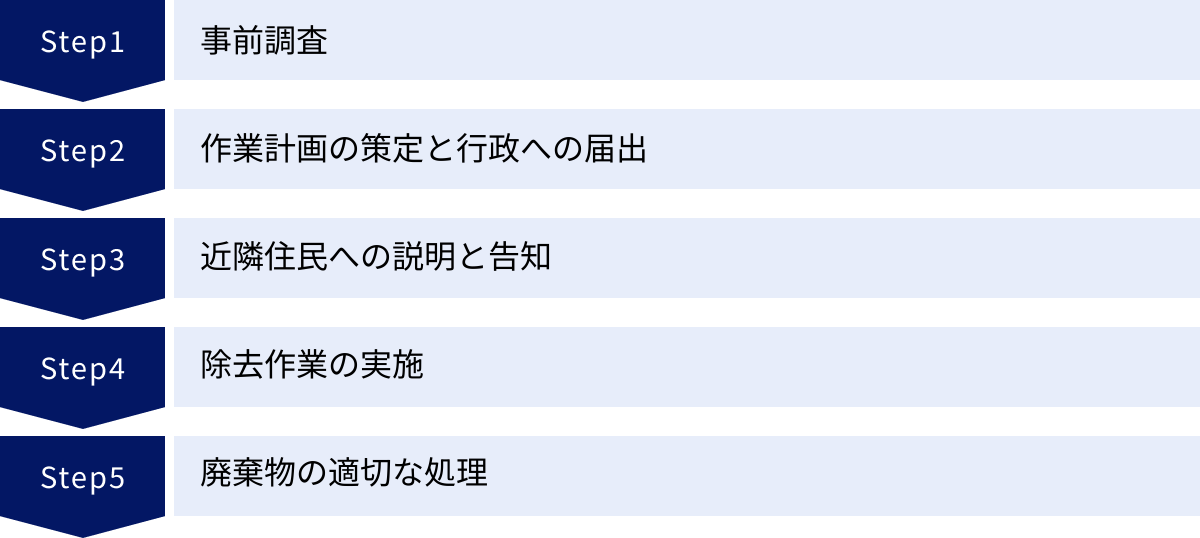

アスベストレベル3の除去作業の流れ

アスベストレベル3の建材は、私たちの身の回りに広く存在するため、リフォームや解体の際にはその除去が必要になるケースが少なくありません。では、実際にレベル3のアスベストを除去する場合、どのような手順で進められるのでしょうか。ここでは、専門業者が行う一般的な作業の流れを、5つのステップに分けて具体的に解説します。

事前調査

すべての作業の起点となるのが、建物にアスベストが使用されているかどうか、使用されている場合はどの種類がどこにあるのかを特定する「事前調査」です。この調査なくして、適切な除去計画を立てることはできません。

- 書面調査: まず、建物の設計図書、仕様書、竣工図、過去の改修履歴などの書類を確認し、アスベスト含有建材が使用されている可能性のある箇所を洗い出します。建材の商品名や製造時期が分かれば、メーカーの公表情報などからアスベスト含有の有無を推定できる場合があります。

- 現地での目視調査: 書面調査でリストアップした箇所を中心に、実際に現地で建材の状態を目で見て確認します。建材の種類、劣化状況(ひび割れ、欠損など)、使用されている範囲などを詳細に記録します。

- 分析調査: 書面調査や目視調査だけではアスベストの有無が確定できない場合、あるいは法律で義務付けられている場合には、現地で建材の一部を採取(サンプリング)し、専門の分析機関に送って含有の有無と種類を調べます。

2022年4月1日から、建築物の解体・改修工事を行う際には、有資格者(建築物石綿含有建材調査者など)による事前調査の実施と、その結果の都道府県等への報告が法律で義務化されました(工事の規模による)。(参照:厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト)

この調査結果に基づき、アスベストのレベルを判定し、後続の作業計画を策定します。

作業計画の策定と行政への届出

事前調査の結果、レベル3のアスベスト含有建材の除去が必要と判断された場合、安全に作業を進めるための詳細な「作業計画」を策定します。

- 作業計画に盛り込む内容:

- 工事の名称、場所、期間

- 除去対象となるアスベスト建材の種類、場所、面積

- 具体的な作業方法(湿潤化の方法、使用する工具、取り外し手順など)

- 作業員の安全確保策(保護具の種類、安全教育の内容)

- 作業場所の飛散防止措置(養生の方法、立ち入り禁止区域の設定)

- 除去したアスベスト廃棄物の梱包、保管、運搬、処分方法

- 緊急時の連絡体制

この計画に基づき、必要な手続きを行います。

レベル3の場合、レベル1・2のような労働基準監督署への「作業計画の届出」は原則として不要です。しかし、前述の通り、事前調査の結果については、工事の規模に関わらず、石綿事前調査結果報告システム(G-MIS)を通じて電子的に報告することが義務付けられています。この報告を怠ると罰則の対象となるため、非常に重要な手続きです。

近隣住民への説明と告知

アスベスト除去工事は、近隣住民に不安を与える可能性があります。トラブルを未然に防ぎ、スムーズに工事を進めるためには、丁寧な事前説明が不可欠です。

- 説明内容:

- 工事の目的(アスベスト除去であること)

- 工事期間と作業時間

- 作業内容の概要

- 実施する安全対策(飛散防止措置など)

- 工事車両の出入りや騒音・振動について

- 緊急時の連絡先

説明会を開催したり、個別に訪問して説明資料を配布したりする方法が一般的です。

また、法律に基づき、工事現場の見やすい場所に、アスベスト除去作業中であることを示す掲示板を設置する必要があります。この掲示板には、工事の概要、作業期間、作業指揮者の氏名、アスベストの飛散防止対策などを明記し、誰が見ても工事内容が分かるようにしなければなりません。

除去作業の実施

いよいよ、計画に沿って実際の除去作業が始まります。レベル3の作業で最も重要なのは、「湿潤化」と「手作業による原形保持」です。

- 作業前の準備(養生):

まず、作業区域を明確にし、関係者以外の立ち入りを禁止します。床や壁、設備など、汚染される可能性のある箇所をプラスチックシートで覆い、保護(養生)します。レベル1・2のような完全な密閉は不要ですが、粉じんが拡散しないための配慮は欠かせません。 - 建材の湿潤化:

除去対象の建材に、噴霧器などを使って水や湿潤化剤(界面活性剤などを含む薬剤)を十分に散布します。建材の表面だけでなく、裏側や切断面にも浸透させ、アスベスト繊維が飛散しにくい状態にします。この湿潤化は、作業中も乾燥しないように繰り返し行います。 - 手作業による除去:

電動カッターやサンダーなどの高回転の電動工具は、大量の粉じんを発生させるため原則として使用しません。バールや手鋸、ドライバーといった手工具を使い、建材を割ったり砕いたりしないよう、一枚一枚、あるいは一つ一つ丁寧にボルトや釘を外して取り除きます。これが「原形のまま取り外す」ということです。 - 除去物の梱包:

取り外したアスベスト含有建材は、飛散しないように速やかにプラスチック製の袋に入れます。強度のある厚手の袋を使用し、隙間ができないようにしっかりと密閉して二重に梱包します。袋の表面には、アスベスト含有廃棄物であることが分かるように明確に表示します。 - 清掃:

作業区域内のすべての建材を除去し終えたら、高性能なHEPAフィルター付きの真空掃除機で床や壁などに付着した粉じんを丁寧に吸引・清掃します。最後に、養生シートを内側に折りたたむようにして静かに撤去し、これも同様に梱包して廃棄します。

廃棄物の適切な処理

除去・梱包されたアスベスト廃棄物は、法律に従って適正に処理されなければなりません。

- 保管:

現場から搬出するまで、梱包した廃棄物は関係者以外が触れないように、定められた場所に他の廃棄物と区別して保管します。 - 運搬:

「石綿含有産業廃棄物」の収集運搬許可を持つ専門の運搬業者が、専用の車両で処分場まで運びます。運搬中に袋が破損しないよう、慎重な取り扱いが求められます。 - 処分:

都道府県知事などから許可を得た管理型最終処分場に運ばれ、埋め立て処分されます。または、1,000℃以上の高温でアスベスト繊維を無害化する「溶融処理」が行われる場合もあります。 - マニフェスト管理:

排出事業者(工事の発注者)は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行し、廃棄物が運搬業者から処分業者へと適正に引き渡され、最終的に処分されたことを確認する責任があります。マニフェストは一連の流れを記録・管理する伝票であり、不法投棄を防ぐための重要な仕組みです。

以上の流れを経て、アスベストレベル3の除去作業は完了します。すべての工程で専門的な知識と法令遵守が求められるため、信頼できる専門業者に一任することが絶対条件です。

アスベストレベル3の除去作業における注意点

アスベストレベル3は、レベル1・2に比べて発じん性が「比較的低い」とされていますが、これはあくまで「適切な作業を行った場合」の評価です。油断や誤った手順は、作業者自身や周辺環境に深刻な健康被害を及ぼすリスクに直結します。安全を確保するために、除去作業では以下の3つの点に細心の注意を払う必要があります。

適切な保護具を着用する

目に見えないアスベスト繊維から身を守るためには、何よりもまず、作業者が適切な保護具を着用することが絶対条件です。レベル3であっても、粉じんの吸入リスクはゼロではありません。

- 防じんマスク:

最も重要な保護具です。家庭用の簡易なマスクではアスベスト繊維を全く防ぐことはできません。必ず、国の検定に合格した使い捨て式の「DS2」規格以上、または取替え式の「RS2」規格以上の防じんマスクを着用する必要があります。マスクが顔に完全に密着していないと隙間から粉じんを吸い込んでしまうため、毎回装着時にフィットテスト(密着性の確認)を行うことが極めて重要です。髭があると密着性が損なわれるため、作業時は剃ることが推奨されます。 - 保護衣:

アスベスト繊維が衣服に付着し、それを家庭などに持ち帰ってしまう二次汚染を防ぐため、粉じんが付着しにくい素材でできた、フード付きのつなぎタイプの保護衣を着用します。使い捨てタイプのものが一般的で、作業後は作業着ごと脱いで、他の廃棄物と同様に密閉して処分します。 - 保護手袋・保護メガネ・履物:

手や目を守るために、保護手袋や保護メガネ(ゴーグルタイプが望ましい)も着用します。足元も、繊維が付着しにくいゴム製の長靴や、靴の上から履くシューズカバーを使用し、作業後は洗浄や適切な処分を行います。

これらの保護具は、作業が完了し、指定された場所で安全に脱ぐまで決して外してはいけません。保護具の正しい選択と使用が、健康被害を防ぐ第一の砦となります。

建材を十分に湿らせる(湿潤化)

レベル3の除去作業における飛散防止対策の基本中の基本、そして最も効果的な方法が「湿潤化」です。アスベスト繊維は乾燥していると空気中に舞い上がりやすいですが、水分を含むと重くなり、飛散しにくくなります。

- 徹底した散布:

作業を開始する前に、除去対象となる建材の表面全体に、噴霧器などを使って水や専用の湿潤化剤をムラなく散布します。特に、これから切断したり釘を抜いたりする箇所には、念入りに散布することが重要です。 - 浸透させる:

単に表面を濡らすだけでなく、水分が建材の内部まで十分に浸透するのを待ってから作業を開始します。建材の種類によっては、数回に分けて散布する必要があります。 - 作業中の継続的な湿潤化:

作業を進めている間にも、建材の表面は乾燥していきます。作業中は常に建材の状態を確認し、乾燥している箇所があればその都度、追加で散布します。

この湿潤化を怠ったり、不十分にしたりすると、建材が乾いた状態で破損し、予期せずアスベスト繊維が飛散する原因となります。簡単な作業に見えますが、安全性を左右する非常に重要な工程です。

手作業で丁寧に取り外す

湿潤化と並んで重要なのが、建材を可能な限り破壊せず、原形のまま取り外すことです。レベル3建材はアスベスト繊維が固められていますが、割ったり砕いたりすれば、その固定が解かれて繊維が飛散します。

- 電動工具の使用は原則禁止:

ディスクグラインダー、電動カッター、サンダーといった高回転の電動工具は、建材を粉砕し、膨大な量の粉じんを発生させるため、使用は原則として禁止されています。これらの工具を使用すると、レベル3の作業であってもレベル1・2に匹敵するほどの高濃度の粉じんが飛散する危険性があります。やむを得ず使用する場合には、HEPAフィルター付きの高性能な集じん装置を併用し、作業場を隔離するなど、レベル1・2に準じた極めて厳重な措置が必要となります。 - 手工具による慎重な作業:

除去作業は、バール、ハンマー、ドライバー、手鋸といった手工具を中心に行います。屋根材や壁材を固定している釘やビスを一本一本丁寧に抜き、建材を割らないように静かに剥がしていきます。床のPタイルなども、スクレーパーなどを使って一枚ずつ慎重に剥がします。 - スピードよりも丁寧さを優先:

工期を急ぐあまり作業が雑になると、建材の破損につながり、結果として飛散リスクを高めてしまいます。アスベスト除去作業においては、効率よりも安全と丁寧さが最優先されます。

これらの注意点は、いずれもアスベスト繊維を「飛散させない」という一点に集約されます。レベル3だからと油断せず、これらの原則をすべての作業員が徹底して遵守することが、安全な除去工事の実現には不可欠です。

アスベストレベル3の除去にかかる費用

アスベスト除去を検討する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。特にレベル3は住宅などの身近な建物に多く使われているため、具体的な金額を知りたいという方は多いはずです。アスベスト除去費用は、建材の種類や面積、現場の状況によって大きく変動しますが、ここでは一般的な相場と、費用が高くなるケースについて解説します。

除去費用の相場

アスベスト除去費用は、主に以下の項目で構成されています。

- 事前調査費: 書面調査、現地調査、分析調査にかかる費用。

- 届出・書類作成費: 行政への報告書作成などにかかる費用。

- 除去作業費: 養生、湿潤化、建材の撤去、清掃など、実際の作業にかかる人件費や機材費。

- 廃棄物処理費: 除去したアスベスト含有建材を最終処分場まで運搬し、処分するための費用。

- 諸経費: 足場設置費(高所作業の場合)、現場管理費、交通費など。

これらの費用を合計したものが、最終的な請求額となります。

レベル3建材の除去費用は、1平方メートル(㎡)あたりの単価で示されることが多く、国土交通省の調査などを参考にすると、以下のような金額が目安とされています。

| 建材の種類 | 費用相場の目安(1㎡あたり) | 備考 |

|---|---|---|

| 石綿含有ビニル床タイル(Pタイル) | 2,000円 ~ 5,000円 | 比較的安価。床面積が広いほど単価は下がる傾向。 |

| 石綿含有せっこうボード(天井・壁) | 10,000円 ~ 30,000円 | 内部の作業で養生範囲が広くなるため、単価は高め。 |

| 住宅屋根用化粧スレート | 2,000円 ~ 20,000円 | 足場の有無で大きく変動。カバー工法の場合は安くなることも。 |

| 外壁材(窯業系サイディング) | 2,000円 ~ 20,000円 | 屋根材同様、足場の有無が費用を左右する。 |

※上記の金額はあくまで一般的な目安であり、実際の費用は現場の状況によって大きく異なります。参照:国土交通省「石綿(アスベスト)除去に関する費用について」

例えば、一般的な戸建て住宅(床面積30坪程度)で、屋根のスレート(約100㎡)を除去する場合を考えてみましょう。

- 除去費用単価:5,000円/㎡ と仮定 → 5,000円 × 100㎡ = 500,000円

- 足場設置費用:200,000円 ~ 400,000円

- その他経費(調査費、廃棄物処理費など):100,000円 ~

- 合計:800,000円 ~

このように、除去する面積が広くても、足場代などの付帯費用が大きな割合を占めることが分かります。正確な費用を知るためには、必ず専門業者に現地調査を依頼し、詳細な見積もりを取得することが重要です。

費用が高くなるケース

見積もり額は、さまざまな要因によって変動します。以下のようなケースでは、相場よりも費用が高くなる傾向があります。

- 高所での作業(足場の設置が必要):

屋根や外壁の除去作業では、安全な作業スペースを確保するために足場の設置が必須です。この足場の設置・解体費用が、全体の費用を大きく押し上げる要因となります。建物の形状が複雑であったり、隣家との間が狭かったりすると、足場代はさらに高くなります。 - 作業場所の環境が悪い:

作業スペースが非常に狭い、車両が近くまで入れず資材や廃棄物の搬出入を手作業で行う必要がある、電気や水道が使えないといった現場では、作業効率が低下するため人件費が割高になります。 - 除去する面積が極端に狭い:

除去面積が数㎡と非常に小さい場合でも、作業員の派遣や機材の準備、養生、廃棄物処理といった基本的な手間は同じようにかかります。そのため、面積あたりの単価は割高になる傾向があります。 - 建材の劣化が激しい:

レベル3建材であっても、著しく劣化して脆くなっている場合は、通常よりも慎重な作業が求められます。破損しないように丁寧に取り扱うため、作業時間が長くなり、人件費が増加することがあります。 - 「みなしレベル3」に該当する:

前述の通り、下地にレベル1やレベル2のアスベストが存在する場合や、やむを得ず電動工具を使用しなければならない場合など、レベル3でありながらより厳重な対策(隔離など)が必要になると、作業内容が複雑化し、費用は大幅に跳ね上がります。 - 複数の種類の建材が混在している:

一つの建物内で、屋根、外壁、床など複数の箇所にアスベスト含有建材が使われている場合、それぞれの除去方法や養生範囲が異なるため、工程が複雑になり費用が増す可能性があります。

アスベスト除去は安価な工事ではありませんが、安全と健康には代えられません。複数の業者から見積もりを取り、内容を十分に比較検討して、納得のいく業者に依頼することが大切です。

アスベスト除去で利用できる補助金制度

アスベスト除去には高額な費用がかかることがあり、建物の所有者にとって大きな負担となります。その負担を軽減するため、国や地方公共団体はアスベストの調査や除去工事に対する補助金(助成金)制度を設けています。これらの制度を賢く活用することで、費用を大幅に抑えられる可能性があります。

国の制度として中心となるのが、国土交通省が所管する「住宅・建築物アスベスト改修事業」です。これは、多数の人が利用する民間建築物(共同住宅、事務所、店舗、工場、旅館など)や、戸建て住宅のアスベスト除去などを支援するものです。国が地方公共団体に対して補助を行い、その地方公共団体が建築物の所有者に対して補助を行う、という仕組みになっています。

この国の制度をベースとして、各都道府県や市区町村が、それぞれ独自の補助金制度を設けています。そのため、補助金の名称、対象となる建築物、補助率、上限額、申請条件などは、お住まいの自治体によって大きく異なります。

- 補助の対象となる主な費用:

- アスベスト調査: 専門家によるアスベスト含有の有無を調べるための分析調査費用。

- アスベスト除去等工事: 吹付けアスベストなどの除去、封じ込め、囲い込み工事費用。レベル3建材の除去も対象となる場合が多いです。

- 補助率と上限額の例:

補助率は、対象費用の「2分の1」や「3分の2」といった形で定められていることが多く、さらに「上限100万円」のように上限額が設定されているのが一般的です。- (例1)A市:除去費用の3分の2を補助(上限120万円)

- (例2)B県:調査費用は全額補助(上限25万円)、除去費用は2分の1を補助(上限60万円)

- 補助金を利用する上での注意点:

- 必ず工事契約前に申請が必要: ほとんどの補助金制度では、工事の契約や着工後に申請しても対象外となります。除去を検討し始めたら、まずは自治体の窓口に相談し、申請手続きの流れを確認することが必須です。

- 予算と期間の制限: 自治体の補助金は、年度ごとに予算が決められています。予算の上限に達した時点で、その年度の受付は終了してしまいます。また、申請期間が定められている場合も多いため、早めに情報収集と準備を始めることが重要です。

- 対象条件の確認: 「市内にある木造戸建て住宅であること」「市税を滞納していないこと」など、自治体ごとに細かい条件が定められています。ご自身の建物や状況が対象になるかを、事前にしっかりと確認する必要があります。

- 業者要件: 補助金によっては、「市内に本店のある業者に依頼すること」といった施工業者の要件が定められている場合があります。

補助金に関する情報を得るには、まず所有する建物がある市区町村のウェブサイトを確認するか、建築指導課や環境保全課といった担当部署に直接問い合わせるのが最も確実な方法です。「(自治体名) アスベスト 補助金」といったキーワードで検索すると、関連情報を見つけやすいでしょう。

高額な費用がかかるからと諦める前に、こうした公的な支援制度がないかを確認し、賢く活用することをおすすめします。

アスベストの調査・除去を依頼する優良業者の選び方

アスベストの調査や除去は、高度な専門知識と技術、そして厳格な法令遵守が求められる特殊な工事です。不適切な業者に依頼してしまうと、アスベストの飛散事故を引き起こしたり、法外な費用を請求されたりといったトラブルに巻き込まれかねません。安全かつ適正に工事を進めるためには、信頼できる優良な業者を慎重に選ぶことが極めて重要です。ここでは、業者選びの際にチェックすべき3つのポイントを解説します。

実績が豊富か確認する

アスベスト除去は、現場の状況に応じて臨機応変な対応が求められるため、経験の量が品質に直結します。特に、ご自身が依頼しようとしている工事と類似した実績が豊富かどうかは、重要な判断基準となります。

- 同種の建材・建物での実績:

例えば、戸建て住宅の屋根スレートの除去を依頼したいのであれば、同様の工事を数多く手がけているかを確認しましょう。業者のウェブサイトに掲載されている施工事例を見たり、直接問い合わせて過去の実績を聞いたりするのが有効です。工場、ビル、住宅など、建物の種類によっても注意すべき点が異なるため、対象となる建物の工事経験が豊富な業者が望ましいです。 - 各レベルの工事経験:

レベル3の除去を依頼する場合でも、レベル1やレベル2といった、より厳しい規制が伴う工事の経験がある業者は、安全管理に対する意識が高く、技術力も信頼できる可能性が高いと言えます。万が一、調査の結果レベル1・2のアスベストが見つかった場合でも、スムーズに対応を移行できます。 - 具体的な施工内容の説明:

実績のある業者は、過去の経験に基づき、想定される作業内容やリスク、安全対策について具体的に分かりやすく説明できるはずです。「うちはプロだから任せておけば大丈夫」といった曖 hoàngとした説明しかできない業者は注意が必要です。

必要な許認可や資格を保有しているか

アスベスト除去工事は、関連する法律によって様々な許認可や資格が求められます。これらを保有しているかどうかは、業者が法令を遵守して事業を行っているかを見極めるための基本的なチェックポイントです。

- 建設業許可:

解体工事やリフォーム工事を行う業者は、請負金額によっては建設業法に基づく「建設業許可」(「解体工事業」や「建築工事業」など)が必要です。これは、業者の経営能力や技術力を証明する一つの指標になります。 - 産業廃棄物収集運搬業許可:

除去したアスベスト廃棄物を自社で運搬する場合、「産業廃棄物収集運搬業許可」(石綿含有産業廃棄物を含む)が必要です。この許可を持たない業者は、運搬を別の許可業者に委託することになります。その場合、委託先が適切な許可を持っているかも確認すべき点です。 - 作業員の保有資格:

実際に現場で作業を行う作業員が、法的に定められた資格を持っているかを確認することも重要です。- 石綿作業主任者技能講習: レベル1・2の作業現場に必須の国家資格。この有資格者がいることは、高いレベルの知識を有している証拠です。

- 石綿取扱作業従事者特別教育: レベル3を含むすべてのアスベスト除去作業に従事するために必須の教育。

- 建築物石綿含有建材調査者: 2022年から義務化された事前調査を行うための専門資格。

これらの許認可証や資格者証の提示を求め、誠実に対応してくれる業者を選びましょう。

見積もりの内容が明確で分かりやすいか

費用の内訳が不明瞭な見積もりは、後々のトラブルの原因になります。信頼できる業者は、誰が見ても分かりやすい、詳細な見積書を提出します。

- 詳細な内訳:

「アスベスト除去工事一式 〇〇円」といった大雑把な見積もりではなく、「事前調査費」「足場設置費」「養生費」「除去作業費(㎡単価×面積)」「廃棄物処理費(量×単価)」といったように、項目ごとに数量と単価、金額が細かく記載されているかを確認しましょう。これにより、何にいくらかかっているのかが明確になり、費用の妥当性を判断しやすくなります。 - 追加費用の可能性について:

工事を進める中で、予期せぬ事態(隠れた場所に別のアスベストが見つかるなど)が発生し、追加費用が必要になる可能性はゼロではありません。優良な業者は、どのような場合に追加費用が発生しうるのか、その際の金額の算出根拠などを事前に説明してくれます。こうした説明が一切なく、「追加費用は一切かかりません」と安易に断言する業者には注意が必要です。 - 相見積もりの推奨:

適正な価格とサービスを見極めるためにも、2~3社から相見積もりを取ることを強くおすすめします。ただし、単に最も安い業者を選ぶのではなく、見積もりの詳細度、担当者の説明の分かりやすさ、実績や資格の有無などを総合的に比較検討し、最も信頼できると感じた業者に依頼することが、最終的な満足につながります。

まとめ

本記事では、「アスベストレベル3」を中心に、その定義からレベル1・2との違い、具体的な除去作業の流れ、費用、そして業者選びのポイントまで、網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

- アスベストレベル3とは: セメントなどで固められた成形板などの建材で、発じん性は比較的低いものの、住宅の屋根や壁、床など非常に身近な場所に広く使われています。

- 危険性: 通常の状態では飛散リスクは低いですが、解体や改修で「割る・砕く・切る」といった行為が加わると、深刻な健康被害の原因となるアスベスト繊維が飛散します。

- レベル1・2との違い: レベル1・2が「存在そのものが高リスク」であるのに対し、レベル3は「不適切な扱いがリスクを生む」という点が大きな違いです。これにより、除去作業時の隔離措置や届出義務、廃棄物処理の方法が異なります。

- 除去作業の要点: レベル3の除去で最も重要なのは、「十分な湿潤化」と「手作業による原形での取り外し」です。これを徹底し、アスベスト繊維を飛散させないことが絶対条件です。

- 費用と補助金: 除去費用は高額になる場合がありますが、国や自治体の補助金制度を活用できる可能性があります。工事契約前に必ず確認しましょう。

- 業者選び: アスベスト除去は専門性の高い工事です。「実績」「許認可・資格」「詳細な見積もり」の3つのポイントを確認し、信頼できる専門業者に依頼することが、安全と安心を確保する上で何よりも重要です。

2006年以前に建てられた建物にお住まいの方や、所有されている方は、ご自身の建物にもアスベストが使用されている可能性があります。しかし、いたずらに不安がる必要はありません。まずは専門家による事前調査を受け、建物の現状を正確に把握することから始めてください。

アスベスト問題は、過去の負の遺産であると同時に、私たちの安全な未来のために解決していかなければならない現代の課題です。この記事が、皆様のアスベストに対する正しい理解を深め、適切な行動をとるための一助となれば幸いです。