冬の夜を暖かく包み込んでくれる毛布は、快適な睡眠に欠かせないアイテムです。しかし、見た目はきれいに見えても、毎晩かく汗や皮脂、フケ、さらには目に見えないダニやホコリが大量に蓄積されています。これらを放置すると、アレルギーの原因になったり、嫌な臭いや黄ばみを引き起こしたりすることも少なくありません。

そこで重要になるのが、定期的なクリーニングです。自宅での洗濯も可能ですが、大きな毛布を洗い、乾かすのは大変な労力がかかりますし、素材によっては風合いを損ねてしまうリスクもあります。プロのクリーニングは、専用の設備と技術で繊維の奥の汚れまで徹底的に洗浄し、新品のようなふわふわな手触りを蘇らせてくれます。

この記事では、毛布クリーニングの必要性から、店舗型・宅配クリーニング・コインランドリーそれぞれの料金相場、適切な頻度と時期、後悔しない業者の選び方まで、あらゆる情報を網羅的に解説します。さらに、最新情報に基づいたおすすめの宅配クリーニング業者8選や、自宅・コインランドリーで上手に洗濯するコツ、大切な毛布を長持ちさせる保管方法まで、詳しくご紹介します。

この記事を読めば、あなたに最適な毛布のメンテナンス方法が必ず見つかります。清潔で心地よい毛布で、毎日の睡眠の質を高めていきましょう。

目次

そもそも毛布はクリーニングが必要?自宅洗濯との違い

「毛布は冬の間しか使わないし、見た目も汚れていないから洗わなくても大丈夫」と考えている方もいるかもしれません。しかし、その考えは大きな間違いです。人が睡眠中にかく汗は一晩でコップ一杯分(約200ml)とも言われ、その多くが寝具に吸収されます。毛布も例外ではなく、汗や皮脂、剥がれ落ちた角質(フケ・アカ)などを大量に吸い込んでいるのです。

これらの汚れは、放置すると酸化して黄ばみや嫌な臭いの原因となります。さらに、汗や皮脂、フケはダニの絶好のエサとなり、毛布の繊維の中でダニが繁殖する温床となってしまいます。ダニの死骸やフンは、アトピー性皮膚炎や喘息といったアレルギー症状を引き起こすアレルゲンとして知られており、健康への影響も無視できません。

そこで選択肢となるのが「プロのクリーニング」と「自宅での洗濯」です。この二つは、単に「誰が洗うか」が違うだけでなく、洗浄の品質や仕上がりに決定的な差が生まれます。

プロに任せるべき理由

自宅での洗濯は手軽で経済的ですが、プロのクリーニングにはそれを上回る品質と安心感があります。なぜプロに任せるべきなのか、その具体的な理由を掘り下げてみましょう。

第一に、プロは素材の専門家であるという点です。毛布には、アクリルやポリエステルといった化学繊維から、ウール、カシミヤ、シルク、綿などの天然繊維まで、さまざまな素材が使われています。これらの素材はそれぞれ特性が異なり、洗い方を間違えると縮みや色落ち、風合いの劣化を招きます。プロのクリーショナーは、洗濯表示と素材の特性を的確に見極め、その毛布に最適な洗浄方法(水洗いかドライクリーニングか)、洗剤、温度を選択します。特にデリケートな天然素材の毛布は、専門知識を持つプロに任せるのが最も安全です。

第二に、圧倒的な洗浄力の違いです。家庭用の洗濯機は容量に限界があり、大きな毛布を無理に詰め込むと、水や洗剤が全体に行き渡らず、汚れが十分に落ちません。一方、プロが使用するのは業務用の大型洗濯機です。たっぷりの水(または溶剤)で毛布をダイナミックに動かしながら洗うため、繊維の奥に染み込んだ皮脂汚れや汗の成分まで、しっかりと洗い流すことができます。

第三に、乾燥工程の違いが仕上がりを左右します。自宅で毛布を干す場合、中まで完全に乾かすのが難しく、生乾きの臭いの原因になりがちです。また、乾かし方によっては繊維が固まり、ゴワゴワした手触りになってしまうこともあります。クリーニング店では、業務用の大型タンブラー(乾燥機)を使用します。温風を当てながら毛布を回転させることで、繊維を一本一本根元から立ち上げ、ダニを死滅させながら乾燥させます。これにより、家庭では再現が難しい、新品のようなふっくらとしたボリュームと滑らかな肌触りが蘇るのです。

最後に、手間と時間の節約という大きなメリットもあります。重くてかさばる毛布を洗い、広いスペースを確保して干し、乾くまで天候を気にする…という一連の作業は、想像以上に重労働です。プロに任せれば、これらの手間から解放され、時間を有効に活用できます。

毛布をクリーニングに出す3つのメリット

プロのクリーニングに依頼することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、特に重要な3つのポイントを解説します。

① 見えない汗や皮脂汚れをしっかり落とせる

毛布に蓄積される汚れの主成分は、睡眠中にかく汗(水溶性)と、体から分泌される皮脂(油性)です。これらの汚れは目に見えにくいため軽視されがちですが、放置すると黄ばみや頑固な臭いの原因となります。

家庭用の洗剤は水溶性の汚れには比較的強いですが、油性の皮脂汚れを完全に落としきるのが難しい場合があります。プロのクリーニングでは、まず素材と汚れの種類を見極めます。汗汚れが中心であれば、専用の洗剤と豊富な水量で洗い流す「ウェットクリーニング(水洗い)」を、皮脂汚れが目立つ場合や水洗い不可の素材には、有機溶剤で油を溶かし出す「ドライクリーニング」を選択します。

このように、汚れの性質に合わせて最適な洗浄方法を使い分けることで、家庭洗濯では落としきれない繊維の奥の汚れまで根本から除去できます。その結果、見た目がきれいになるだけでなく、衛生状態が格段に向上し、毛布本来の清潔さを取り戻すことができます。

② ダニを死滅させアレルギー対策になる

毛布は、温度と湿度が保たれ、エサ(フケやアカ)も豊富なため、ダニにとって非常に繁殖しやすい環境です。ダニのフンや死骸はアレルギーの原因となるため、特に小さなお子様やアレルギー体質の方がいるご家庭では、徹底したダニ対策が不可欠です。

よく「天日干しでダニは死ぬ」と言われますが、これは完全ではありません。ダニは50℃以上の熱で死滅しますが、天日干しでは毛布の表面温度は上がっても、ダニが逃げ込む中心部まで50℃以上にすることは困難です。

一方、クリーニング店の業務用乾燥機は、60℃以上の高温で毛布全体をムラなく加熱します。この高温乾燥により、繊維の奥に潜む生きたダニを確実に死滅させることができます。さらに、洗浄と乾燥の工程で、アレルゲンとなるダニの死骸やフンもしっかりと洗い流し、吸引・除去します。クリーニングは、アレルギーの原因を根本から取り除くための最も効果的な手段の一つと言えるでしょう。業者によっては、ダニを寄せ付けにくくする「防ダニ加工」をオプションで追加することもでき、より万全な対策が可能です。

③ 新品のようなふわふわな手触りが蘇る

お気に入りの毛布も、長年使っていると繊維が寝てしまい、肌触りがゴワゴワしてきたり、ボリュームがなくなって保温性が落ちたと感じたりすることがあります。これは、洗濯や使用による摩擦で繊維が潰れたり、絡まったりすることが原因です。

家庭での洗濯、特に自然乾燥では、繊維が固まったまま乾いてしまいがちです。しかし、プロのクリーニングでは、この問題を解決するための専門技術が用いられます。

その鍵を握るのが、前述した「タンブラー乾燥」です。ただ乾かすだけでなく、温風を当てながら大きなドラム内で毛布を回転させることで、潰れてしまった繊維を根元から優しくときほぐし、一本一本をふっくらと立ち上げます。これを「起毛仕上げ」と呼びます。この工程により、繊維の間に空気がたっぷりと含まれるようになり、購入時のような柔らかい肌触りと、高い保温性が蘇ります。クリーニングから戻ってきた毛布に顔をうずめた時の、あの心地よい感触は、まさにプロの技術の賜物なのです。

毛布クリーニングの料金相場をサービス別に比較

毛布をクリーニングに出すことを決めたとき、次に気になるのが「料金」です。料金は、利用するサービス形態によって大きく異なります。主な選択肢は「店舗型クリーニング」「宅配クリーニング」「コインランドリー」の3つです。それぞれの特徴と料金相場、メリット・デメリットを比較し、自分に合った方法を見つけましょう。

| サービス形態 | 1枚あたりの料金相場 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 店舗型クリーニング | 1,500円~3,000円 | ・店員に直接相談できる安心感 ・仕上がりが比較的早い(3日~1週間) ・1枚からでも気軽に頼める |

・店舗まで持ち込む手間がかかる ・営業時間に訪問する必要がある ・車がないと運搬が大変 |

| 宅配クリーニング | 1,200円~5,000円(パック料金) | ・自宅で注文から受け取りまで完結する ・複数枚まとめて出すと割安になる ・長期保管サービスが利用できる場合が多い |

・仕上がりまでに日数がかかる(1週間~) ・1枚だけだと割高になることがある ・対面での相談ができない |

| コインランドリー | 900円~1,500円(洗濯+乾燥) | ・料金が最も安い ・その日のうちに仕上がる(約1.5時間) ・好きな時間に利用できる |

・自分で全ての作業を行う手間がかかる ・洗濯表示の確認など全て自己責任 ・素材によっては傷むリスクがある |

店舗型クリーニングの料金相場

地域に根差した昔ながらのクリーニング店や、チェーン展開しているクリーニング店に直接毛布を持ち込む方法です。

料金相場は、毛布1枚あたり1,500円~3,000円程度です。この価格は、毛布のサイズ(シングル、ダブルなど)や素材によって変動します。一般的に、アクリルやポリエステルなどの化学繊維は比較的安価で、ウールやカシミヤといったデリケートな天然素材は、特別な洗浄が必要になるため割高になる傾向があります。

最大のメリットは、店員と直接コミュニケーションが取れることです。気になるシミや汚れの部分を指し示して相談したり、素材に関する疑問をその場で質問したりできる安心感は、店舗型ならではの強みです。また、仕上がりまでの日数が3日~1週間程度と比較的早いのも特徴です。

一方で、デメリットは、重くてかさばる毛布を店舗まで運ばなければならない手間です。特に、複数枚の毛布や、車を持っていない方にとっては、大きな負担となるでしょう。また、店舗の営業時間内に持ち込みと引き取りに行く必要があります。

宅配クリーニングの料金相場

インターネットで注文し、宅配業者が自宅まで毛布の集荷・配達を行ってくれるサービスです。近年、利便性の高さから利用者が急増しています。

料金体系は、「布団・毛布〇点パックで〇円」といった、複数枚をまとめて出すパック料金が主流です。例えば、「布団2点パック 14,000円」といったプランでは、毛布も布団1点としてカウントされることが多く、この場合1枚あたりの単価は7,000円となりますが、毛布専用のパックや、衣類などと組み合わせられるパックを提供している業者もあります。毛布のみの料金設定がある場合、1枚あたり1,200円~5,000円程度と価格帯は広いですが、複数枚出すことで1枚あたりの単価は店舗型より安くなるケースが多く見られます。

最大のメリットは、自宅にいるだけですべてが完結する圧倒的な利便性です。重い毛布を運ぶ必要がなく、24時間いつでもネットで注文できます。また、多くの業者では、クリーニング後の毛布を次のシーズンまで預かってくれる「長期保管サービス」を無料で提供しており、自宅の収納スペースを有効活用できる点も大きな魅力です。

デメリットとしては、集荷から手元に戻ってくるまで1週間~2週間以上かかるなど、仕上がりまでに日数を要する点です。また、パック料金制の場合、1枚だけクリーニングに出したいときには割高になってしまう可能性があります。

コインランドリーの料金相場

自分でコインランドリーに毛布を持ち込み、備え付けの洗濯機と乾燥機を使って洗濯する方法です。

料金相場は、洗濯と乾燥を合わせて1枚あたり900円~1,500円程度と、3つの選択肢の中では最も安価です。料金は、洗濯機の容量(kg)と乾燥機の使用時間(分)によって決まります。例えば、中型の15kg洗濯機が500円~800円、10分100円の乾燥機を40分~60分使用すると、合計で900円~1,400円ほどになります。

コストを最大限に抑えたい方や、その日のうちに仕上げたい方には最適な方法です。業務用のパワフルな洗濯機と高温ガス乾燥機を使えるため、家庭洗濯よりも汚れ落ちが良く、ダニ対策やふわふわな仕上がりも期待できます。

ただし、洗濯表示の確認から洗濯機の操作、乾燥時間の設定まで、すべての作業を自分で行う手間と責任が伴います。洗い方を間違えて毛布を傷めてしまうリスクもあるため、洗濯表示が読めないデリケートな素材の毛布には不向きです。また、店舗までの運搬の手間は店舗型クリーニングと同様にかかります。

毛布クリーニングの適切な頻度と時期

清潔で快適な毛布を維持するためには、クリーニングに出す「頻度」と「時期」を適切に見極めることが重要です。汚れたまま長期間放置すると、汚れが繊維に固着して落ちにくくなったり、カビやダニが繁殖しやすくなったりします。賢いタイミングでクリーニングを活用しましょう。

クリーニングに出す頻度の目安は年に1〜2回

一般的に、毛布をクリーニングに出す最も基本的な頻度は「年に1回」です。具体的には、冬が終わり、毛布を使わなくなるシーズンオフのタイミングでクリーニングに出し、きれいな状態で次のシーズンまで保管するのが理想的です。

これにより、ひと冬の間に蓄積された汗、皮脂、フケといった汚れをリセットできます。これらの汚れはダニのエサになるため、シーズンオフに洗浄しておくことで、保管中のダニの繁殖を効果的に抑制できます。

ただし、以下のようなご家庭では、「年に2回」のクリーニングを検討することをおすすめします。

- 汗をかきやすい方やお子様がいるご家庭: 汗の量が多いと、それだけ毛布に吸収される汚れも多くなります。シーズン中にもう一度クリーニングすることで、より衛生的な状態を保てます。

- ペットと一緒に寝ているご家庭: ペットの毛や皮脂、よだれなども汚れの原因となります。

- アレルギー体質の方がいるご家庭: アレルゲンとなるダニやホコリを定期的に除去するため、シーズンオフに加えて、シーズンが始まる前にもう一度クリーニングしておくと安心です。

もちろん、飲み物をこぼしてしまったり、汚れや臭いが気になったりした場合は、上記の頻度にかかわらず、その都度クリーニングに出すのが良いでしょう。ただし、クリーニングの回数が多すぎると、いくらプロの技術でも繊維に負担がかかり、毛布の寿命を縮める可能性もあるため、過度な洗濯は避けるのが賢明です。基本は年に1回、必要に応じて回数を増やす、という考え方がおすすめです。

クリーニングに最適な時期はいつ?

クリーニングに出す「時期」を工夫することで、よりお得に、そしてスムーズにサービスを利用できます。

最適な時期は、ずばり春(4月~5月)です。

この時期は、多くの人が冬物の衣類や寝具を片付け始めるため、クリーニング業界の繁忙期にあたります。一見、避けるべき時期に思えるかもしれませんが、実はメリットが大きいのです。なぜなら、多くの宅配クリーニング業者が、このシーズンオフのタイミングに合わせて、お得なキャンペーンや「長期保管サービス」の受付を開始するからです。

「長期保管サービス」とは、クリーニングした毛布を、そのまま秋口まで専門の保管庫で預かってくれるサービスです。温度・湿度が徹底管理された環境で保管されるため、自宅の押し入れで起こりがちなカビやダニの発生、湿気によるダメージの心配がありません。そして何より、かさばる毛布を収納しておくスペースが不要になるという大きなメリットがあります。この保管サービスは、パック料金に無料で含まれていることが多いのも魅力です。春に出しておけば、秋に寒くなってきたタイミングで、きれいでふわふわな状態の毛布が自宅に届きます。

逆に、比較的避けた方が良い時期は、秋(9月下旬~11月頃)です。

この時期は、春に預けられたクリーニング品が一斉に返却されるタイミングであり、また冬に向けて新たにクリーニングに出す人も増えるため、工場が非常に混雑します。そのため、仕上がりまでの日数が通常より長くなる傾向があります。急ぎで使いたい場合には不向きな時期と言えるでしょう。

結論として、最も賢い利用法は、「春(4月~5月)にクリーニングに出し、そのまま長期保管サービスを利用して、秋に届けてもらう」というサイクルです。これにより、お得な料金で、手間なく、最適な状態で毛布を管理できます。

毛布クリーニングの出し方は主に2種類

毛布をプロにクリーニングしてもらう方法は、大きく分けて「店舗型クリーニング」と「宅配クリーニング」の2種類があります。どちらの方法にも異なる特徴とメリット・デメリットが存在するため、ご自身のライフスタイルや何を重視するかによって最適な選択は変わります。それぞれの流れを理解し、自分に合ったサービスを見つけましょう。

店舗型クリーニングの特徴と利用の流れ

店舗型クリーニングは、街中にあるクリーニング店に自分で毛布を持ち込み、仕上がったら再び引き取りに行く、従来からあるサービス形態です。地域に密着した個人店から全国チェーンの大型店まで、さまざまな店舗があります。

【特徴とメリット】

- 対面での相談が可能: 最大のメリットは、専門のスタッフと直接顔を合わせて相談できる安心感です。特に気になるシミの種類や原因を伝えたり、素材について質問したりと、細やかなコミュニケーションが可能です。

- 仕上がりが早い: 宅配クリーニングに比べて、輸送にかかる時間がないため、仕上がりまでの日数が短い傾向にあります。通常、3日~1週間程度で受け取れることが多く、急いでいる場合には便利です。

- 1枚から気軽に頼める: 料金は1枚単位で設定されているため、毛布1枚だけをクリーニングしたい場合でも無駄がありません。

【デメリット】

- 運搬の手間: 最も大きなデメリットは、重くてかさばる毛布を自分で店舗まで運ばなければならない点です。特に車がない場合や、複数枚の毛布を一度に出したい場合は、かなりの重労働になります。

- 時間に制約がある: 店舗の営業時間内に持ち込みと引き取りの両方を行う必要があります。仕事などで日中忙しい方にとっては、時間の都合をつけるのが難しい場合があります。

- 保管サービスは限定的: 長期保管サービスを提供している店舗は、宅配クリーニングに比べて少ないのが現状です。

【利用の流れ】

- 店舗へ持ち込み: クリーニングしたい毛布をたたんで、近くのクリーニング店に持っていきます。

- 受付・検品: スタッフが毛布の素材、サイズ、汚れの状態を確認します。シミなど気になる点があれば、この時に必ず伝えましょう。

- 料金の支払いと伝票の受け取り: 見積もり料金を確認し、支払いを済ませます。仕上がり日と引き換えに必要な伝票(預かり証)を受け取ります。

- 引き取り: 指定された仕上がり日以降に、伝票を持って再度来店し、クリーニング済みの毛布を受け取ります。

宅配クリーニングの特徴と利用の流れ

宅配クリーニングは、インターネットや電話で申し込み、宅配業者が自宅まで集荷・配達を行ってくれるサービスです。近年、その利便性から急速に普及しています。

【特徴とメリット】

- 自宅で完結する利便性: 最大のメリットは、注文から受け取りまで、すべて自宅にいながら完結する手軽さです。重い毛布を運ぶ手間が一切なく、24時間いつでも好きな時に申し込めます。

- パック料金でお得に: 多くの業者が「布団・毛布〇点セット」のようなパック料金を採用しており、複数枚をまとめて出すと1枚あたりの単価が割安になります。家族分の毛布を一度にクリーニングしたい場合に非常に経済的です。

- 充実した長期保管サービス: クリーニング後の毛布を最大9ヶ月~12ヶ月程度、無料で預かってくれるサービスが充実しています。これにより、自宅の収納スペースを圧迫することなく、最適な環境で毛布を保管できます。

【デメリット】

- 仕上がりに時間がかかる: 集荷、工場への輸送、クリーニング、自宅への配送という工程を経るため、手元に戻ってくるまでには1週間~数週間と、店舗型より時間がかかります。

- 対面での相談ができない: スタッフと直接話す機会がないため、細かい要望を伝えにくい場合があります。ただし、多くの業者では申込書の備考欄や、メール・電話での問い合わせで対応しています。

- 少量だと割高になることも: パック料金が主流のため、毛布1枚だけをクリーニングしたい場合は、かえって割高になってしまう可能性があります。

【利用の流れ】

- ウェブサイトで申し込み: 利用したいクリーニング業者の公式サイトにアクセスし、希望のコース(例:布団2点パックなど)を選択して、個人情報や集荷希望日時などを入力します。

- 集荷キットの受け取りと梱包: 申し込み後、数日で専用の集荷バッグや申込書、着払い伝票などが入った「集荷キット」が自宅に届きます。

- 発送: 集荷キットに毛布を詰め、申込書に必要事項を記入します。指定した日時に宅配業者が集荷に来るか、自分でコンビニなどから発送します。

- クリーニング・保管: クリーニング工場に到着後、専門スタッフが検品し、クリーニングを行います。保管サービスを利用する場合は、そのまま専用倉庫で保管されます。

- 自宅で受け取り: クリーニング完了後、または保管期間終了後、指定した日時にクリーニング済みの毛布が自宅に届けられます。

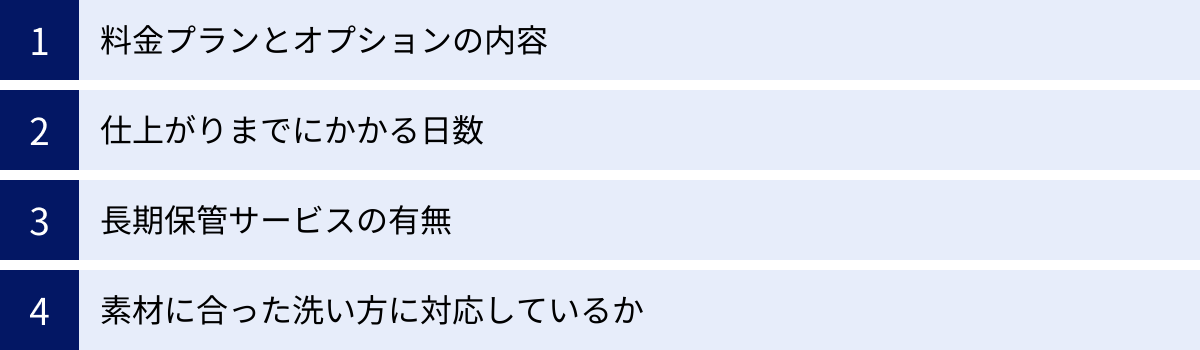

後悔しない毛布クリーニング業者の選び方4つのポイント

宅配クリーニングは非常に便利ですが、業者の数が多く、サービス内容も様々であるため、どこに頼めば良いか迷ってしまう方も少なくありません。料金の安さだけで選んでしまうと、「仕上がりがイマイチだった」「思ったより追加料金がかかった」といった後悔につながることも。ここでは、自分にぴったりの業者を選ぶために欠かせない4つのポイントを解説します。

① 料金プランとオプションの内容

料金は業者選びの重要な基準ですが、表面的な価格だけでなく、その内訳をしっかり確認することが大切です。

- 料金体系の確認: まず、料金体系が「1枚ごとの個別料金」なのか、「複数枚まとめてのパック料金」なのかを確認しましょう。クリーニングに出したい毛布の枚数に合わせて、最もコストパフォーマンスが高くなる業者を選ぶのが基本です。例えば、1枚だけなら個別料金の業者、家族分など3枚以上出すならパック料金の業者がお得になる傾向があります。

- 送料の有無: 料金に往復の送料が含まれているかを確認しましょう。「送料無料」と書かれていても、北海道や沖縄、離島などは別途送料がかかる場合があります。また、「合計〇〇円以上で送料無料」といった条件が設定されていることもあるため、注意が必要です。

- オプション料金のチェック: クリーニングの基本料金に含まれるサービスと、別途料金がかかるオプションサービスを明確に区別することが重要です。特にチェックしたいのが以下のオプションです。

- シミ抜き: 簡単なシミ抜きは無料でも、特殊なシミや広範囲のものは有料になる場合があります。

- 防ダニ・抗菌・消臭加工: これらが標準で付いている業者もあれば、1枚あたり数百円~千円程度の追加料金が必要な業者もあります。アレルギー対策を重視するなら、防ダニ加工が料金内でどこまで対応されるかは大きな比較ポイントになります。

- 毛玉取り: 無料で対応してくれる業者も多く、仕上がりの満足度を左右するポイントです。

② 仕上がりまでにかかる日数

クリーニングに出してから手元に戻ってくるまでの期間(納期)も、業者選びの重要な要素です。

- 通常納期: 各業者の公式サイトには、おおよその納期が記載されています。宅配クリーニングの場合、集荷から配送まで含めて1週間~2週間程度が一般的です。すぐに毛布を使いたい予定がある場合は、納期が短い業者や、「スピード仕上げ」などのオプションがある業者を選びましょう。

- 繁忙期の影響: 春(4~6月)や秋(10~11月)の衣替えシーズンは、クリーニング工場が最も混雑する繁忙期です。この時期は、通常の納期よりも1~2週間長くかかる可能性があることを念頭に置いておきましょう。最新の納期情報は、必ず公式サイトで確認することが大切です。

- 保管サービス利用時の返却タイミング: 長期保管サービスを利用する場合、返却のタイミングがいつになるかを確認します。多くの業者は、指定した期間内(例:9月1日~11月30日)であれば、好きな日にちを指定して返却を依頼できます。しかし、業者によっては返却期間が固定されている場合もあるため、自分の使いたいタイミングで受け取れるかを確認しておきましょう。

③ 長期保管サービスの有無

長期保管サービスは、宅配クリーニングならではの大きなメリットであり、多くの人が業者選びの決め手としています。

- 保管サービスのメリット: クリーニング後の清潔な毛布を、次のシーズンまで専門の環境で預かってもらえます。最大の利点は、自宅の収納スペース(クローゼットや押し入れ)を圧迫しないことです。また、多くの業者は温度・湿度が24時間管理された専用の保管庫を使用しており、自宅で保管するよりもカビや害虫、湿気によるダメージのリスクを大幅に減らすことができます。

- チェックすべきポイント:

- 保管料: 保管サービスがクリーニング料金に無料で含まれているか、別途有料かを確認します。多くのパック料金では無料ですが、個別料金のサービスでは有料の場合が多いです。

- 最長保管期間: 最大で何ヶ月間預かってもらえるかを確認しましょう。一般的には最大9ヶ月~12ヶ月の業者が多いです。

- 保管環境: 「空調完備」「湿度・温度管理」など、どのような環境で保管されるのかが明記されている業者を選ぶとより安心です。

④ 素材に合った洗い方に対応しているか

大切な毛布の風合いを損なわないためには、その素材に合った適切な方法で洗ってもらうことが不可欠です。

- 対応素材の確認: まず、自分の持っている毛布の素材(洗濯表示タグで確認)が、そのクリーニング業者の取り扱い対象になっているかを確認します。特に、ウール、カシミヤ、シルクといったデリケートな天然素材や、獣毛(キャメル、アルパカなど)の毛布は、追加料金が必要だったり、そもそも取り扱い不可だったりする場合があります。

- 洗浄方法の確認: クリーニングには、水を使って洗う「ウェットクリーニング」と、有機溶剤で洗う「ドライクリーニング」があります。汗などの水溶性の汚れには水洗いが、皮脂などの油性の汚れにはドライクリーニングが効果的です。両方の洗浄方法に対応しており、素材や汚れの状態に応じて最適な方法を選んでくれる業者は、技術力が高いと言えます。

- 個別洗いの有無: 複数の顧客の洗濯物を一緒に洗う「まとめて洗い」が一般的ですが、業者によっては「完全個別洗い」をオプションや標準サービスとして提供しているところもあります。他の人の洗濯物と一緒に洗われることに抵抗がある方や、特に衛生面を重視したい方は、個別洗い対応の業者を選ぶと良いでしょう。

これらの4つのポイントを総合的に比較検討することで、料金、利便性、品質のバランスが取れた、あなたにとって最適なクリーニング業者を見つけることができるでしょう。

【2024年】毛布の宅配クリーニングおすすめ業者8選

数ある宅配クリーニングの中から、サービス内容、料金、品質、利用者の評判などを総合的に判断し、特におすすめできる業者を8社厳選しました。それぞれの特徴を比較して、あなたのニーズにぴったりのサービスを見つけてください。

| サービス名 | 毛布クリーニング料金(目安) | 特徴 | 長期保管 |

|---|---|---|---|

| リネット | プレミアム会員: 3,410円/枚~ | ・最短2日後のスピード仕上げ ・アプリで注文から管理まで完結 ・初回割引やキャンペーンが豊富 |

プレミアム会員のみ有料で利用可 |

| リナビス | 4枚コース: 12,000円~(1枚あたり3,000円~) | ・熟練職人による高品質な「おせっかい」 ・8大無料サービス(シミ抜き、毛玉取り等) ・最大12ヶ月の無料保管 |

○(無料) |

| カジタク | 布団2点パック: 14,300円~ | ・イオングループの安心感 ・満足保証制度(仕上がりに不満なら再洗い) ・最大9ヶ月の無料保管 |

○(無料) |

| ふとんリネット | 1枚コース: 6,490円~ | ・布団・毛布専門のクリーニング ・アレルゲン除去率99%以上を実証 ・専用洗剤で徹底洗浄 |

○(無料) |

| しももとクリーニング | 1枚: 7,480円~ | ・完全個別洗いへのこだわり ・肌に優しいオーガニック石鹸を使用 ・高級素材の取り扱いに定評あり |

○(有料) |

| ホワイト急便 | 布団2点パック: 10,780円~ | ・全国展開の実績と信頼 ・比較的リーズナブルな価格設定 ・保管サービスも柔軟に対応 |

○(有料) |

| せんたく便 | ふとん2点パック: 12,980円~ | ・分かりやすいパック料金 ・シミ抜き無料、往復送料無料 ・最大9ヶ月の無料保管 |

○(無料) |

| クリーニングモンスター | 布団2点パック: 10,780円~ | ・最新設備と高い技術力 ・高品質なシミ抜き、全品個別洗い ・最大9ヶ月の無料保管 |

○(無料) |

| > ※料金やサービス内容は2024年5月時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。 |

① リネット

スピーディさと手軽さを求める方におすすめ

「リネット」は衣類の宅配クリーニングで有名ですが、毛布のクリーニングにも対応しています。最大の特長は、その圧倒的なスピード感。プレミアム会員になれば、最短で2日後に届けてもらうことが可能です。専用アプリの使い勝手も良く、注文から集荷依頼、配送状況の確認までスマホ一つで完結します。初回利用の割引やキャンペーンも頻繁に行っているため、お得に試しやすいのも魅力です。ただし、長期保管はプレミアム会員向けの有料オプションとなるため、保管を重視する方には他の業者が向いているかもしれません。

(参照:リネット公式サイト)

② リナビス

品質と手厚い無料サービスを重視するなら

「おせっかい品質」を掲げる「リナビス」は、熟練の職人が一点一点丁寧に手作業で仕上げることで高い評価を得ています。シミ抜き、毛玉取り、ボタン修理、再仕上げなど8つのサービスが無料で提供されるのが大きな魅力。毛布クリーニングは布団のコースに含まれ、最大12ヶ月間の無料保管サービスが付いてくるため、収納スペースに困っている方には最適です。品質と付加価値を求めるなら、まず検討したい業者です。

(参照:リナビス公式サイト)

③ カジタク

大手ならではの安心感を求める方に

イオングループが運営する「カジタク」は、大手ならではの安心感が魅力です。料金体系は布団のパック料金が基本で、毛布も1点としてカウントされます。特筆すべきは「満足保証制度」。万が一、仕上がりに満足できなかった場合は、到着から2週間以内であれば無料で再仕上げを依頼できます。最大9ヶ月の無料保管サービスも標準で付いており、品質保証と保管の両方を重視する方におすすめです。

(参照:カジタク公式サイト)

④ ふとんリネット

アレルギー対策を徹底したいなら

「ふとんリネット」は、その名の通り布団や毛布など寝具に特化した専門の宅配クリーニングサービスです。最大の強みは、ダニの死骸やフンなどのアレルゲン除去率が99%以上という高い洗浄力。専用開発された洗剤と、たっぷりの水で中わたの奥まで洗い流す技術は、アレルギー体質の方や小さなお子様がいるご家庭にとって大きな安心材料となります。もちろん、無料の長期保管サービスも利用可能です。

(参照:ふとんリネット公式サイト)

⑤ しももとクリーニング

肌への優しさと究極の清潔さを求める方に

「しももとクリーニング」は、他社とは一線を画す「完全個別洗い」にこだわっているのが最大の特徴です。他のお客様の寝具とは一切一緒に洗わないため、衛生面を極度に重視する方に最適です。また、洗剤には合成洗剤を一切使わず、天然のオーガニック石鹸を使用。敏感肌の方や赤ちゃん用の毛布でも安心して任せられます。その分、料金は高めですが、品質と安全性へのこだわりは随一です。

(参照:しももとクリーニング公式サイト)

⑥ ホワイト急便

実績とコストのバランスを重視する方に

全国に店舗網を持つ「ホワイト急便」も、便利な宅配クリーニングサービスを提供しています。長年の実績に裏打ちされた安定した品質と、比較的リーズナブルな価格設定が魅力です。布団パックの料金が他社と比較しても安価で、コストを抑えたい方には嬉しい選択肢。長期保管サービスは有料オプションとなりますが、必要な期間だけ柔軟に利用できます。大手ならではの信頼感とコストパフォーマンスを両立したい方におすすめです。

(参照:ホワイト急便公式サイト)

⑦ せんたく便

シンプルな料金体系で手軽に利用したい方に

「せんたく便」は、分かりやすいパック料金とシンプルなサービス内容が特徴です。布団パックは往復送料やシミ抜き、最大9ヶ月の保管料がすべて込みの価格設定で、追加料金の心配が少ないのが魅力。注文も簡単で、初めて宅配クリーニングを利用する方でも迷うことなく申し込めます。品質も安定しており、手軽さとコスト、保管サービスをバランス良く求める方に適しています。

(参照:せんたく便公式サイト)

⑧ クリーニングモンスター

最新技術による高い洗浄力を求める新進気鋭のサービス

「クリーニングモンスター」は比較的新しいサービスながら、最新の設備と高い技術力で人気を集めています。全品個別洗いを標準サービスとしながら、リーズナブルな価格を実現しているのが大きな特徴。特にシミ抜き技術に定評があり、他社で断られたシミにも対応できる可能性があります。もちろん、最大9ヶ月の無料保管サービスも完備。品質と衛生面、価格のすべてに妥協したくない方におすすめの注目サービスです。

(参照:クリーニングモンスター公式サイト)

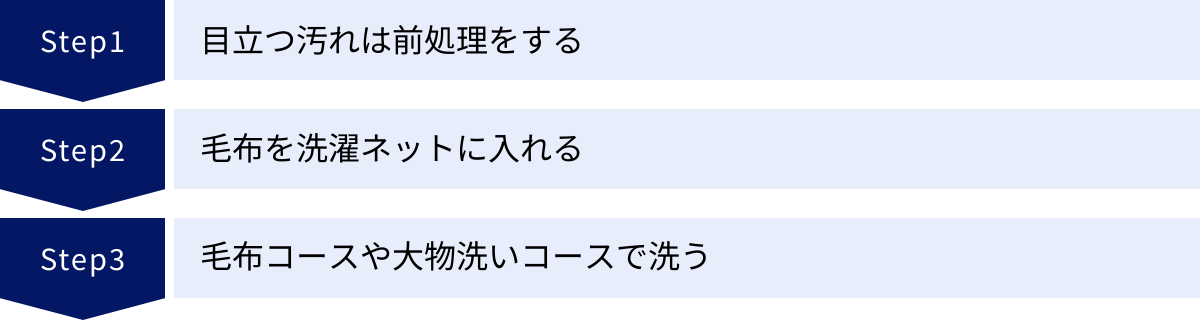

自宅で毛布を洗濯する方法

コストを抑えたい場合や、軽い汚れをすぐにきれいにしたい時には、自宅での洗濯が便利です。ただし、失敗して大切な毛布をダメにしてしまわないよう、正しい手順と注意点を守ることが何よりも重要です。ここでは、自宅の洗濯機で毛布を上手に洗う方法をステップごとに解説します。

洗濯前に洗濯表示を必ず確認

自宅で洗濯できるかどうかを判断する、最も重要なステップが洗濯表示の確認です。毛布の内側についているタグを必ずチェックしましょう。これを無視して洗うと、縮み、色落ち、型崩れ、風合いの劣化など、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。

自宅で洗えるマーク・洗えないマーク

- 【洗えるマーク】

- 洗濯おけのマーク: このマークがあれば、洗濯機で洗えます。おけの中の数字は、水の温度の上限を示しています(例:「40」なら40℃以下の水で)。おけの下の線は洗い方の強さを示し、線が多いほど優しく洗う必要があります(線なし:通常、一本線:弱い洗濯、二本線:非常に弱い洗濯)。

- 手の表示がある洗濯おけのマーク: このマークは「手洗い」を示します。洗濯機で洗う場合は、「手洗いコース」「ドライコース」「おしゃれ着コース」など、最も水流の弱いコースを選んでください。

- 【洗えないマーク】

- 洗濯おけに×印のマーク: このマークは「家庭での洗濯禁止」を意味します。水洗いもドライクリーニングも自宅ではできません。この表示がある場合は、迷わずプロのクリーニングに依頼しましょう。

- 〇に「P」や「F」の文字、または「ドライ」と書かれたマーク: これはドライクリーニングが可能であることを示します。家庭での洗濯禁止マークと同時に記載されている場合は、専門家であるクリーニング店に任せるのが唯一の方法です。

自宅での洗濯に必要なもの

毛布を自宅で洗濯するために、以下のものを準備しましょう。

- 容量に余裕のある洗濯機: 毛布が洗濯機の容量の8割以下に収まるのが理想です。無理に詰め込むと、洗浄力が落ちるだけでなく、洗濯機の故障の原因にもなります。

- 毛布用の大きな洗濯ネット: 毛布を傷みや型崩れから守るために必須です。生地の摩擦を軽減し、洗濯槽への絡みつきも防ぎます。

- おしゃれ着用中性洗剤: 通常のアルカリ性洗剤は洗浄力が強い分、デリケートな繊維を傷めやすいです。色あせや風合いの劣化を防ぐため、ウールやおしゃれ着にも使える中性洗剤を選びましょう。

- 柔軟剤(任意): ふんわりとした仕上がりや、静電気防止効果を期待する場合に使用します。

- 物干し竿(できれば2本): 毛布を効率よく乾かすために使います。

洗濯機で毛布を洗う手順

準備が整ったら、いよいよ洗濯開始です。正しい手順で、丁寧に洗いましょう。

目立つ汚れは前処理をする

全体を洗う前に、食べこぼしや血液などの目立つシミや汚れがないかチェックします。もしあれば、おしゃれ着用中性洗剤の原液を少量、汚れた部分に直接つけ、タオルやスポンジで優しくたたき込むようにして馴染ませておきます。このひと手間で、洗い上がりが格段にきれいになります。

毛布を洗濯ネットに入れる

毛布を洗濯ネットに入れる際は、ただ押し込むのではなく、ひと工夫しましょう。まず、汚れが気になる部分が外側になるように、屏風のようにジグザグにたたむ「屏風だたみ」にします。こうすることで、洗剤液が均等に行き渡りやすくなります。たたんだら、くるくると丸めて洗濯ネットにぴったりと収めます。これにより、洗濯中の偏りを防ぎ、生地へのダメージを最小限に抑えることができます。

「毛布コース」や「大物洗いコース」で洗う

洗濯機に毛布を入れ、洗剤を投入したら、コースを選択します。洗濯機に「毛布コース」や「大物洗いコース」があれば、迷わずそれを選びましょう。これらのコースは、たっぷりの水で優しく洗い、すすぎもしっかりと行うようにプログラムされています。

もし専用コースがなければ、「手洗いコース」「ドライコース」「おしゃれ着コース」など、最も水流が優しく、脱水時間が短いコースを選択してください。

ふわふわに仕上げる干し方のコツ

洗い上がりの毛布をふわふわにするには、干し方が非常に重要です。

- すぐに干す: 脱水が終わったら、すぐに洗濯機から取り出します。湿ったまま放置すると、シワや生乾きの臭いの原因になります。

- 形を整える: 大きく広げて数回バサバサと振り、全体のシワを伸ばして空気を含ませます。手で軽くたたいて、毛並みを整えるのも効果的です。

- M字干しで風通しを良くする: 最もおすすめなのが、物干し竿を2本使って、毛布がM字の形になるように掛ける「M字干し」です。これにより、毛布の間に空間ができて風通しが格段に良くなり、乾くまでの時間を短縮できます。生乾きを防ぐための最も効果的な方法です。

- 陰干しを徹底する: 直射日光は、色あせや繊維を傷める原因になります。必ず、風通しの良い日陰で干しましょう。

- 乾いた後の仕上げ: 完全に乾いたら、ブラシ(洋服ブラシなど)で優しく毛並みに沿ってブラッシングすると、繊維がほぐれて、より一層ふわふわとした手触りが蘇ります。

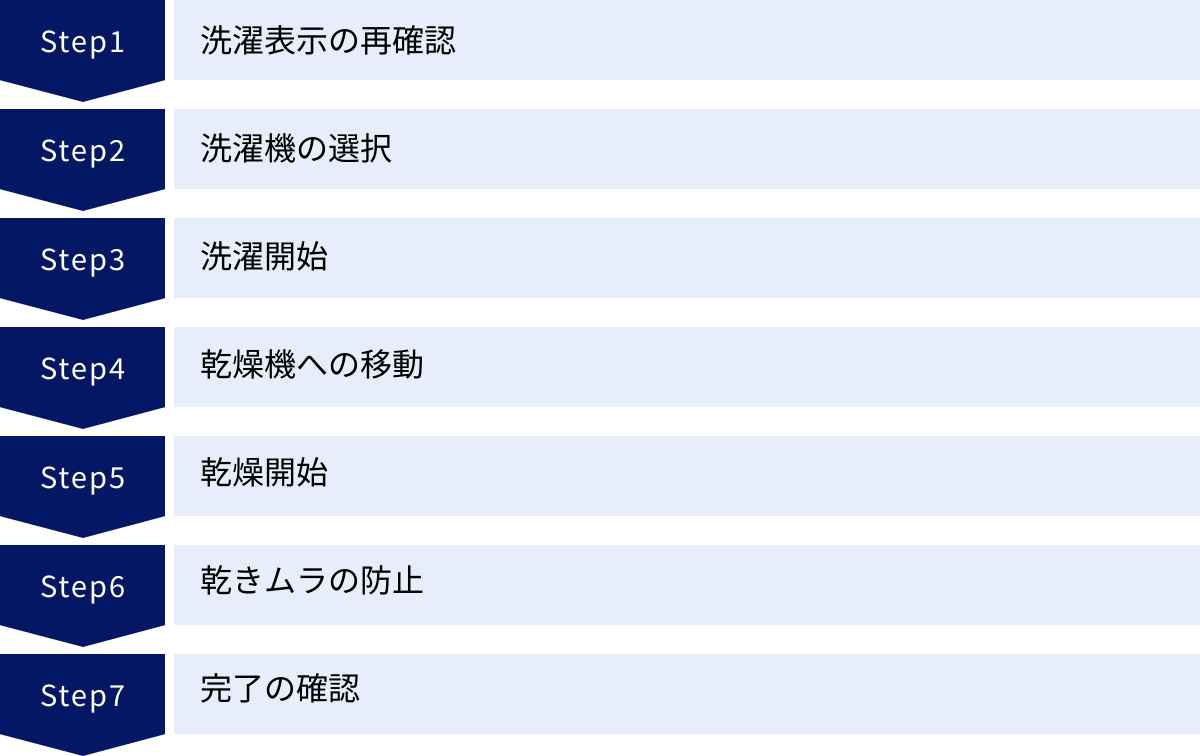

コインランドリーで毛布を洗濯する方法

自宅の洗濯機が小さい、乾燥まで一気に終わらせたい、という場合に非常に便利なのがコインランドリーです。家庭用とは比較にならないパワフルな洗濯機と乾燥機を使えるため、仕上がりの質も期待できます。ここでは、コインランドリーで毛布を上手に洗濯・乾燥させるためのポイントを解説します。

コインランドリーを利用するメリット・デメリット

コインランドリーには、自宅洗濯やクリーニング店とは異なる利点と注意点があります。

【メリット】

- パワフルな洗浄力: コインランドリーの洗濯機は大型で、たたき洗いによる高い洗浄力を誇ります。たっぷりの水で洗うため、大きな毛布でも汚れをしっかり落とすことができます。

- 高温乾燥でダニ対策とふわふわ仕上げ: 最大のメリットは、業務用のガス乾燥機が使えることです。80℃以上の高温で乾燥させるため、家庭では難しいダニの完全な死滅が可能です。また、ガスならではのパワフルな温風で繊維を根元から立ち上げながら乾かすため、驚くほどふわふわな仕上がりになります。

- 時間短縮: 洗濯から乾燥まで、合計で1時間~1時間半程度で完了します。その日のうちに清潔な毛布を使いたい場合に非常に便利です。

- コストパフォーマンス: プロのクリーニングに依頼するよりは安価に済みます。

【デメリット】

- 運搬の手間: 店舗型クリーニングと同様に、毛布を店舗まで運ぶ必要があります。

- 自己責任での作業: 洗濯表示の確認、洗濯機・乾燥機の選択、コースや温度の設定など、すべての作業を自分で行い、その結果にも責任を持つ必要があります。デリケートな素材を傷めてしまうリスクもゼロではありません。

- 衛生面への懸念: 不特定多数の人が利用するため、前の利用者がペット用品などを洗っていないか気になる場合もあります。多くの洗濯機には、使用前にドラム内を洗浄する機能(有料または無料)が付いているので、利用するのがおすすめです。

洗濯から乾燥までの手順と料金の目安

コインランドリーを初めて利用する方でも分かるように、手順と料金の目安をまとめました。

【洗濯から乾燥までの手順】

- 洗濯表示の再確認: 自宅で洗う場合と同様に、まず洗濯表示を確認し、水洗い可能か、乾燥機が使用可能か(タンブラー乾燥の可否)を必ずチェックします。ウールやシルクなど、タンブラー乾燥が不可の毛布はコインランドリーの乾燥機は使えません。

- 洗濯機の選択: 毛布の大きさに合った洗濯機を選びます。目安として、洗濯槽の7~8割程度の容量が適切です。詰め込みすぎると洗浄力が落ち、大きすぎると効率が悪くなります。

- 洗濯開始: 毛布を洗濯機に入れ、ドアをロックします。洗剤は自動投入の機械が多いですが、ない場合は備え付けの自動販売機などで購入します。料金を投入し、適切なコース(「毛布コース」があればベスト)を選んでスタートさせます。

- 乾燥機への移動: 洗濯が終了したら、速やかに毛布を取り出し、乾燥機に移します。

- 乾燥開始: 毛布の素材に合わせて温度を設定します。デリケートな素材でなければ「中温」がおすすめです。高温は乾きが早いですが、縮みのリスクも高まります。乾燥時間の目安は、アクリル毛布で30~40分、綿毛布で40~60分程度です。

- 乾きムラの防止: 乾燥時間の途中で一度(15~20分後)ドアを開け、毛布を裏返したり、畳み直したりすると、中心部まで均一に乾き、仕上がりが格段に良くなります。

- 完了の確認: 乾燥が終わったら、取り出して完全に乾いているか確認します。もし湿っている部分があれば、10分単位で追加乾燥しましょう。

【料金の目安】

- 洗濯料金: 12kg~17kgクラスの洗濯機で、500円~800円程度。

- 乾燥料金: 10分あたり100円が相場。

- 合計料金: 洗濯と乾燥(40分~60分)を合わせて、合計で900円~1,500円程度が一般的な目安となります。

クリーニング後の毛布を長持ちさせる保管方法

せっかくプロの技術で清潔・ふわふわになった毛布も、保管方法を間違えると、次のシーズンに使う際にカビや虫食い、嫌な臭いに悩まされることになります。正しい保管方法を実践し、大切な毛布を良い状態で維持しましょう。

湿気を避けて保管する

日本の気候は湿度が高く、特に梅雨から夏にかけては押し入れやクローゼットの中が湿気で満たされがちです。湿気は、カビの発生やダニの繁殖を促す最大の原因となります。

- ビニールカバーは必ず外す: クリーニング店から戻ってきた際にかかっているビニールカバーは、あくまで店舗での汚れ防止や運搬用の一時的なものです。このビニールを被せたまま保管すると、通気性が悪く、内部に湿気がこもってしまいます。これはカビを育てるようなもので、絶対に避けなければなりません。保管する前には、必ずビニールカバーを外しましょう。

- 通気性の良い収納袋に入れる: 保管には、不織布(ふしょくふ)製の収納ケースや収納袋が最適です。不織布は通気性に優れているため、湿気がこもりにくく、同時にホコリからも毛布を守ってくれます。100円ショップやホームセンターなどで手軽に購入できます。

- 保管場所を選ぶ: 湿気は空気より重く、低い場所にたまりやすい性質があります。そのため、保管場所は押し入れやクローゼットの天袋(上段)など、できるだけ高い場所を選びましょう。床に直接置くのは避けるべきです。

- 除湿剤を併用する: 収納スペースに、市販の置き型除湿剤やシートタイプの除湿剤を一緒に入れておくと、さらに効果的です。定期的にチェックし、交換するのを忘れないようにしましょう。

防虫剤を正しく使う

ウールやカシミヤ、シルクといった動物性の天然繊維は、衣類害虫(ヒメカツオブシムシなど)のエサとなり、虫食いの被害に遭うリスクがあります。アクリルなどの化学繊維は比較的虫食いの心配はありませんが、皮脂汚れが残っているとそれを目当てに虫が寄ってくることもあるため、油断は禁物です。

- 防虫剤は「上」に置く: 防虫剤の成分は、空気よりも重い性質を持っています。そのため、収納ケースの中の毛布の一番上に置くことで、成分が全体に行き渡り、効果を最大限に発揮できます。

- 1種類に絞って使用する: 種類の異なる防虫剤を混ぜて使うと、化学反応を起こして溶け、衣類にシミを作ってしまう可能性があります。防虫剤は、必ず1種類に絞って使用してください。

- 有効期限を守る: 防虫剤には有効期限があります(通常6ヶ月~1年)。「おわり」のサインが出るタイプなどを活用し、期限が切れる前に新しいものと交換しましょう。年に一度、シーズンオフに毛布をしまうタイミングで新しい防虫剤を入れる、というルールを決めておくと忘れにくく、おすすめです。

これらのポイントを守ることで、次の冬もクリーニングしたての清潔で心地よい毛布で快適な眠りにつくことができます。

毛布のクリーニングに関するよくある質問

最後に、毛布のクリーニングに関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

クリーニングには何日くらいかかる?

クリーニングにかかる日数は、依頼するサービス形態によって大きく異なります。

- 店舗型クリーニングの場合: 一般的に3日~1週間程度で仕上がります。店舗によっては、追加料金で「即日仕上げ」や「翌日仕上げ」に対応しているところもあります。急いでいる場合は、店舗型が最も早い選択肢です。

- 宅配クリーニングの場合: 申し込み後、自宅で毛布を集荷してもらい、工場でクリーニングされ、再び自宅に配送されるまでの全工程を含みます。そのため、手元に戻ってくるまでには通常1週間~2週間程度かかります。特に春や秋の繁忙期には、3週間以上かかることもあるため、利用する際は公式サイトで最新の納期情報を確認することが重要です。

- 長期保管サービスを利用する場合: 春に出して、秋以降の指定したタイミングで返却されます。

素材によって料金は変わる?

はい、変わることが一般的です。

多くのクリーニング店では、素材によって料金を設定しています。

- 標準料金: アクリルやポリエステル、マイクロファイバーといった化学繊維の毛布は、比較的扱いやすいため、基本料金または標準料金でクリーニングできる場合がほとんどです。

- 追加料金・割増料金: ウール、カシミヤ、キャメル、シルクといったデリケートな天然素材(動物性繊維など)は、縮みや風合いの変化を防ぐために特別な洗剤や洗浄方法、乾燥技術が必要となります。そのため、標準料金に加えて500円~2,000円程度の追加料金が発生することが多いです。高級ブランドの毛布なども同様に割増料金となる場合があります。

正確な料金を知るためには、見積もりの際に毛布の洗濯表示タグを見せて、素材を正確に伝えることが大切です。

ダニよけ加工などのオプションはつけるべき?

ダニよけ(防ダニ)加工や抗菌加工などのオプションを付けるべきかどうかは、個人のニーズや目的によって判断が分かれます。

まず理解しておきたいのは、プロのクリーニングで行われる高温乾燥だけでも、毛布に潜む生きたダニを死滅させる効果は非常に高いということです。この時点で、基本的なダニ対策はできていると言えます。

その上で、オプションを追加するメリットを考えましょう。

- ダニよけ(防ダニ)加工: クリーニングで一旦リセットされた後、ダニが新たに寄り付きにくくする効果が期待できます。忌避剤を繊維にコーティングすることで、ダニが住みにくい環境を作ります。

- 【特におすすめな方】: アレルギー体質の方、ぜんそくの方、小さなお子様がいるご家庭では、予防的な観点から非常に有効なオプションです。より万全な対策をしたい場合には、付ける価値は高いでしょう。

- 抗菌・消臭加工: 細菌の繁殖を抑え、嫌な臭いの発生を防ぐ効果があります。汗をかきやすい方や、臭いに敏感な方、より衛生的な状態を長く保ちたい方におすすめです。

結論として、必須ではありませんが、アレルギー対策や衛生面を特に重視するならば、防ダニ加工は非常に有効な投資と言えます。ご自身の健康状態やライフスタイルに合わせて、必要性を判断してみてください。