絨毯やカーペットは、お部屋の印象を大きく左右し、快適な空間作りに欠かせないアイテムです。しかし、日常的に踏まれたり、食べこぼしや皮脂汚れが付着したりと、知らず知らずのうちに汚れやダニが蓄積しています。掃除機だけでは落としきれない汚れや臭いが気になり、「プロのクリーニングに依頼したいけれど、料金はいくら?」「どの業者を選べばいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、絨毯クリーニングの料金相場を依頼方法別に詳しく解説するとともに、信頼できる業者を選ぶための5つのポイント、そして具体的なおすすめ業者8選をご紹介します。さらに、プロに依頼するメリット・デメリットや、ご家庭でできる絨毯の洗い方、日常のお手入れ方法まで、絨毯クリーニングに関するあらゆる情報を網羅的に解説します。

この記事を読めば、あなたの絨毯の種類やライフスタイルに最適なクリーニング方法が見つかり、清潔で心地よい空間を取り戻すための具体的な一歩を踏み出せるはずです。

目次

絨毯クリーニングの料金相場を依頼方法別に解説

絨毯クリーニングの料金は、「依頼方法」「絨毯のサイズ」「素材」によって大きく変動します。まずは、依頼方法ごとの料金相場を把握し、ご自身の予算やニーズに合った方法を見つけるための参考にしてください。

| 依頼方法 | 1畳あたりの料金相場(化学繊維) | 特徴 |

|---|---|---|

| 店舗持ち込み | 1,500円~3,000円 | 運搬の手間はかかるが、比較的リーズナブル。 |

| 宅配クリーニング | 2,000円~4,000円(送料込みの場合あり) | 自宅で完結するため手軽。重い絨毯に便利。 |

| 出張クリーニング | 3,000円~5,000円(基本料金別途の場合あり) | その場で洗浄。敷き詰めカーペットに対応可能。 |

※上記は一般的な化学繊維の絨毯の場合の目安です。ウールやシルクなどの天然素材、ペルシャ絨毯などの高級品は、別途見積もりとなる場合や、料金が2倍以上になることもあります。

店舗持ち込みの料金相場

店舗持ち込みは、自分でクリーニング店まで絨毯を運ぶ方法です。運搬コストが業者側にかからないため、3つの方法の中では最も料金が安く設定されている傾向にあります。

料金体系は、絨毯のサイズ(〇畳あたり)で決まるのが一般的です。素材によっても料金が異なり、一般的な化学繊維(ポリエステル、アクリルなど)が最も安く、ウール、コットンなどの天然素材、シルクや手織りの高級絨毯になると料金が上がります。

【素材別・サイズ別の料金相場(目安)】

| 絨毯の素材 | 1畳あたり | 3畳あたり | 6畳あたり |

|---|---|---|---|

| 化学繊維 | 1,500円~3,000円 | 4,500円~9,000円 | 9,000円~18,000円 |

| ウール | 2,500円~4,500円 | 7,500円~13,500円 | 15,000円~27,000円 |

| 高級品(ペルシャ絨毯など) | 4,000円~8,000円 | 12,000円~24,000円 | 24,000円~48,000円 |

この方法のメリットは、料金を抑えられる点と、店舗スタッフに直接絨毯の状態を見せて相談できる点です。汚れの状況や素材に関する疑問点をその場で解消できる安心感があります。

一方で、大きな絨毯や重い絨毯を自力で運ばなければならないというデメリットがあります。車を持っていない方や、マンションの高層階にお住まいの方には負担が大きいかもしれません。

宅配クリーニングの料金相場

宅配クリーニングは、インターネットや電話で申し込み、宅配業者が自宅まで絨毯を集荷に来てくれるサービスです。クリーニング完了後も自宅まで配送してくれるため、重い絨毯を運ぶ手間が一切かからないのが最大の魅力です。

料金体系は、店舗持ち込みと同様にサイズや素材で決まる「個別料金制」と、指定のバッグや箱に詰め放題の「パック料金制」があります。絨毯の場合、多くは個別料金制が採用されています。料金には往復の送料が含まれていることが多いですが、一部地域(沖縄、離島など)では追加料金がかかる場合や、一定金額以上の利用で送料無料になるケースもあるため、事前の確認が必要です。

店舗持ち込みと比較すると、送料や梱包材の費用が上乗せされるため、料金はやや高めに設定されているのが一般的です。

【宅配クリーニングの料金相場(目安)】

| 絨毯の素材 | 1畳あたり | 3畳あたり | 6畳あたり |

|---|---|---|---|

| 化学繊維 | 2,000円~4,000円 | 6,000円~12,000円 | 12,000円~24,000円 |

| ウール | 3,000円~5,000円 | 9,000円~15,000円 | 18,000円~30,000円 |

また、多くの宅配クリーニング業者では、防ダニ加工、消臭・抗菌加工、撥水加工などのオプションが充実しています。ペットがいるご家庭や、小さなお子様がいるご家庭では、これらのオプションを追加することで、より衛生的で快適な状態を長く保てます。

出張クリーニングの料金相場

出張クリーニングは、専門スタッフが専用の機材を持って自宅やオフィスを訪問し、その場で絨毯を洗浄する方法です。敷き詰めてあって動かせないカーペットや、家具の下にあって取り出せない絨毯のクリーニングに最適です。

料金体系は、「基本料金+面積(㎡)あたりの料金」で算出されることが多く、業者によっては最低作業料金が設定されている場合もあります。また、駐車スペースがない場合は別途駐車場代、遠方の場合は出張費が必要になることもあります。

機材の運搬費や人件費がかかるため、3つの方法の中では最も料金が高額になる傾向があります。

【出張クリーニングの料金相場(目安)】

- 基本料金: 3,000円~5,000円程度(業者により異なる)

- 作業料金: 1㎡あたり 1,500円~3,000円程度

- 例(10㎡=約6畳の場合): 基本料金5,000円+(2,000円/㎡ × 10㎡)=25,000円

料金は高めですが、その場で洗浄するため、汚れが落ちていく過程を確認できる安心感があります。また、洗浄後は乾燥させるだけですぐに使用できるため、クリーニング中に絨毯がなくて困るという期間が発生しないのも大きなメリットです。オフィスや店舗など、業務を止められない場所のカーペット洗浄にもよく利用されます。

このように、依頼方法によって料金とサービス内容が大きく異なります。コストを最優先するなら「店舗持ち込み」、手軽さを求めるなら「宅配クリーニング」、動かせない絨毯や即時性を重視するなら「出張クリーニング」と、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

絨毯クリーニングの依頼方法3種類

前章で解説した料金相場と関連しますが、ここでは「店舗持ち込み」「宅配クリーニング」「出張クリーニング」という3つの依頼方法について、それぞれのメリット・デメリットや、どのような人に向いているのかをさらに詳しく掘り下げて解説します。

① 店舗持ち込み

店舗持ち込みは、昔ながらの最もオーソドックスな依頼方法です。近所にあるクリーニング店の営業時間内に、自分で絨毯を持ち込んで依頼します。

- メリット

- 料金が比較的安い: 運搬費用が業者側にかからないため、他の方法に比べて料金が安く設定されていることが最大のメリットです。少しでも費用を抑えたい方には最適な選択肢と言えます。

- 対面での相談が可能: 絨毯の素材やシミの種類、汚れの度合いなどをスタッフに直接見てもらいながら相談できます。「このシミは落ちますか?」「この素材は追加料金がかかりますか?」といった疑問をその場で解決できるため、安心して任せられます。

- 仕上がりが早い場合がある: 繁忙期でなければ、宅配クリーニングのように配送にかかる時間がないため、比較的早く仕上がることがあります。

- デメリット

- 運搬の手間がかかる: 最も大きなデメリットは、絨毯を自分で運ばなければならない点です。特に、3畳以上の大きな絨毯や、ウール素材の重い絨毯は、一人で運ぶのは大変な労力です。車がない場合はさらに困難になります。

- 営業時間に合わせる必要がある: 店舗の営業時間内に持ち込み、引き取りに行く必要があります。仕事などで日中忙しい方にとっては、時間の都合をつけるのが難しい場合があります。

- こんな人におすすめ

- クリーニング費用をできるだけ安く抑えたい人

- 車を所有しており、運搬が苦にならない人

- 1~2畳程度の比較的小さなラグや絨毯をクリーニングしたい人

- 専門スタッフと直接話して、納得した上で依頼したい人

② 宅配クリーニング

宅配クリーニングは、近年急速に普及している便利なサービスです。ウェブサイトや電話から申し込むと、指定の日時に宅配業者が集荷に来てくれ、クリーニング完了後も自宅まで届けてくれます。

- メリット

- 自宅で全て完結する手軽さ: 家から一歩も出ることなく、申し込みから受け取りまで完了します。重たい絨毯を運ぶ必要がなく、玄関先で業者に渡すだけなので、女性や高齢の方でも手軽に利用できます。

- 24時間いつでも申し込める: ほとんどの業者がウェブサイトからの申し込みに対応しているため、深夜や早朝など、自分の好きなタイミングで注文できます。

- 全国対応の業者が多い: 近くに絨毯クリーニングに対応している店舗がなくても、全国対応の宅配サービスを利用すれば、専門業者に依頼できます。

- デメリット

- 仕上がりまでに時間がかかる: 往復の配送期間が含まれるため、手元から絨毯がなくなる期間が長くなります。一般的に、集荷から返却まで2週間~1ヶ月程度かかることを見込んでおく必要があります。

- 梱包の手間がかかる: 業者によっては、自分で絨毯を丸めて紐で縛ったり、ビニール袋に入れたりといった梱包作業が必要です。専用の集荷キットを送ってくれる業者を選ぶと、この手間を軽減できます。

- 対面での相談ができない: スタッフと直接顔を合わせないため、細かい要望を伝えにくかったり、仕上がりに不安を感じたりする方もいるかもしれません。信頼できる業者を選ぶことがより重要になります。

- 送料がかかる場合がある: 料金に送料が含まれていることが多いですが、一部地域では追加料金が発生したり、一定の利用金額に満たない場合は送料が別途かかったりすることがあります。

- こんな人におすすめ

- 大きな絨毯や重い絨毯をクリーニングしたい人

- 車を持っていない、または近くにクリーニング店がない人

- 日中忙しく、店舗に行く時間がない人

- 手間をかけずにクリーニングを済ませたい人

③ 出張クリーニング

出張クリーニングは、プロのスタッフが専用の機材一式を携えて自宅やオフィスまで来て、その場でクリーニング作業を行うサービスです。

- メリット

- 動かせない絨毯に対応可能: 床に敷き詰めてあるカーペットや、重いソファやベッドの下に敷いてある絨毯など、物理的に動かすのが難しいものでもクリーニングできます。

- その場で仕上がりを確認できる: 洗浄から乾燥までを目の前で行うため、汚れが落ちていく様子を確認できます。作業完了後すぐに仕上がりをチェックし、もし気になる点があればその場で伝えられる安心感があります。

- クリーニング後すぐに使用できる: 洗浄方法にもよりますが、比較的短時間で乾燥するため、作業完了後から絨毯を使用できます。宅配クリーニングのように、何週間も絨毯がない状態になるのを避けたい場合に最適です。

- デメリット

- 料金が高額になりがち: 人件費や機材の運搬費などがかかるため、3つの方法の中では最も費用が高くなります。

- 作業スペースの確保が必要: スタッフが作業するためのスペースや、機材を置く場所を確保する必要があります。また、作業中は家具を移動させる必要がある場合もあります。

- 作業中の音や臭いが気になる場合がある: 洗浄機材の作動音や、洗剤の臭いがすることがあります。小さなお子様やペットがいるご家庭、集合住宅の場合は、事前に業者へ確認しておくと良いでしょう。

- こんな人におすすめ

- オフィスや店舗など、敷き詰めタイプのカーペットを清掃したい法人・個人事業主

- 家具の配置上、動かすことができない絨毯がある人

- クリーニング後、すぐに絨毯を使いたい人

- 汚れ落ちの過程を自分の目で確認して安心したい人

これらの3つの方法は、それぞれに一長一短があります。ご自身の絨毯の種類、サイズ、生活スタイル、そして予算を総合的に考慮し、最も納得できる方法を選ぶことが満足度の高いクリーニングに繋がります。

絨毯クリーニング業者を選ぶときの5つのポイント

数ある絨毯クリーニング業者の中から、どこに依頼すれば良いのか迷ってしまうのは当然です。料金の安さだけで選んでしまうと、「仕上がりがイメージと違った」「大切な絨毯が傷んでしまった」といったトラブルにもなりかねません。ここでは、後悔しない業者選びのために、必ずチェックすべき5つのポイントを解説します。

① 対応している絨毯の種類で選ぶ

絨毯と一括りに言っても、その素材は様々です。安価な化学繊維から、デリケートなウールやシルク、そして美術品としての価値も持つペルシャ絨毯やギャッベまで、多岐にわたります。素材の特性を理解せずにクリーニングを行うと、縮み、色落ち、風合いの変化といった失敗に繋がるため、業者がどの種類の絨毯に対応しているかを確認することが最も重要です。

- 化学繊維(ポリエステル、アクリル、ナイロンなど): 比較的丈夫で、多くのクリーニング業者で対応可能です。料金も安価な傾向にあります。

- 天然素材(ウール、コットン、麻など): 水に濡れると縮んだり、風合いが変わったりしやすいデリケートな素材です。天然素材のクリーニング実績が豊富な業者を選ぶと安心です。特にウールは、専門的な洗い方をしないと油分が抜けすぎてゴワゴワになってしまうことがあります。

- 高級絨毯(ペルシャ絨毯、ギャッベ、段通、シルク絨毯など): これらは単なる敷物ではなく、工芸品・美術品としての価値を持つものです。機械での画一的な洗浄は絶対に避けるべきで、手織り絨毯専門のクリーニング業者に依頼するのが必須です。専門業者は、絨毯の産地や織り方、染料の種類まで見極め、一点一点手作業で丁寧に洗浄してくれます。

業者の公式サイトで「取扱品目」「クリーニング事例」などを確認し、ご自身の持っている絨毯と同じ種類の取り扱い実績があるかを確認しましょう。もし不明な場合は、事前に電話やメールで問い合わせることをおすすめします。

② 集荷サービスの有無で選ぶ

特に大きな絨毯のクリーニングを検討している場合、集荷サービスの有無は業者選びの大きな分かれ目になります。

- 宅配クリーニングの場合: ほとんどの業者で集荷サービスが基本となっていますが、その内容は業者によって異なります。

- 梱包資材の提供: 専用の梱包袋や段ボールを送ってくれる業者なら、自分で資材を用意する手間が省けます。

- 送料: 往復の送料がクリーニング料金に含まれているか、別途必要なのかを確認しましょう。「〇〇円以上のご利用で送料無料」といった条件がある場合も多いです。

- 集荷の依頼方法: 提携している宅配業者(ヤマト運輸、佐川急便など)に自分で集荷を依頼するのか、クリーニング業者が手配してくれるのか、フローを確認しておくとスムーズです。

- 店舗持ち込みの場合: 基本的には自分で運ぶ必要がありますが、店舗によっては有料の集配サービスを行っている場合があります。重い絨毯を運びたいけれど、近くに信頼できる店舗があるという場合は、集配サービスの有無を問い合わせてみる価値はあります。

自分の労力や時間、利便性を考えて、どの程度のサポートが必要かを判断基準にしましょう。

③ 防ダニ・消臭などのオプションで選ぶ

基本的なクリーニングに加えて、様々なオプション加工を提供している業者も多くあります。ライフスタイルや絨毯の悩みに合わせてオプションを選ぶことで、クリーニングの満足度をさらに高めることができます。

【主なオプション加工の種類と料金相場】

| オプション加工 | 内容 | こんな人におすすめ | 料金相場(3畳あたり) |

|---|---|---|---|

| 防ダニ加工 | ダニがつきにくくなる薬剤でコーティングする。 | アレルギー体質の人、小さなお子様がいる家庭 | 2,000円~4,000円 |

| 消臭・抗菌加工 | ペットの尿やタバコの臭い、雑菌の繁殖を抑える。 | ペットを飼っている家庭、臭いが気になる人 | 2,000円~4,000円 |

| 撥水加工 | 水分や油分を弾き、汚れがつきにくくなる。 | 食べこぼしが心配なダイニング下の絨毯 | 3,000円~5,000円 |

| 特殊シミ抜き | 通常の洗浄では落ちない古いシミや特殊なシミを除去。 | ワイン、インク、血液などの頑固なシミがある場合 | 1箇所 1,000円~(要見積もり) |

| 修理・補修 | ほつれや破れ、房の修理などを行う。 | 大切な絨毯を長く使いたい人 | 要見積もり |

これらのオプションがすべての人に必要というわけではありません。 例えば、ペットも子供もいないご家庭であれば、高額な消臭・抗菌加工は不要かもしれません。ご自身の家庭環境や絨毯の状態をよく考え、本当に必要なオプションだけを選ぶのが賢い選択です。

④ 口コミや実績で選ぶ

業者の技術力や対応の質を知る上で、実際に利用した人の口コミや、業者が公開している実績は重要な判断材料になります。

- 口コミのチェックポイント:

- 仕上がりの満足度: 「シミがきれいになった」「手触りがふかふかになった」といった具体的な感想。

- スタッフの対応: 問い合わせ時の対応や、集荷・配送スタッフの丁寧さ。

- 料金の透明性: 見積もり通りの金額だったか、追加料金の説明はあったか。

- 納期の正確さ: 伝えられた期間内に返ってきたか。

ただし、口コミは個人の主観に大きく左右される点に注意が必要です。一つの悪い口コミだけを鵜呑みにせず、複数の口コミサイトやSNSで多角的に情報を集め、総合的に判断することが大切です。

- 実績のチェックポイント:

- 創業年数: 長年の実績は、それだけ多くの顧客から信頼され続けてきた証と言えます。

- クリーニング枚数: 年間や累計でのクリーニング枚数が多いほど、経験が豊富であると判断できます。

- メディア掲載歴や受賞歴: 客観的な評価を受けている指標になります。

公式サイトでこれらの情報を積極的に公開している業者は、自社のサービスに自信を持っていると考えることができます。

⑤ 損害賠償保険に加入しているかで選ぶ

万が一のトラブルに備え、業者が損害賠償保険に加入しているか、また、クリーニング事故賠償基準に基づいた補償制度を設けているかを確認することは非常に重要です。

クリーニングでは、どんなに熟練した業者でも、輸送中の事故、洗浄中の破損や色落ちといったトラブルが起こる可能性はゼロではありません。特に高価な絨毯を預ける場合は、この点の確認は必須です。

多くの信頼できる業者は、公式サイトの「利用規約」や「よくある質問」のページに、補償に関する規定を明記しています。もし記載が見当たらない場合は、依頼する前に必ず問い合わせて確認しましょう。補償制度がしっかりしている業者は、それだけ自社の作業に責任を持っている証拠であり、安心して大切な絨毯を任せることができます。

絨毯クリーニングのおすすめ業者8選

ここでは、前述の選び方のポイントを踏まえ、実績やサービスの質、利用者の口コミ評価などを総合的に判断した、おすすめの絨毯クリーニング業者を8社紹介します。各社の特徴を比較し、ご自身のニーズに合った業者を見つけてください。

| 業者名 | 依頼方法 | 料金目安(3畳・化学繊維) | 特徴 | 公式サイト参照元 |

|---|---|---|---|---|

| ① くらしのマーケット | 出張 | 約9,000円~ | 地域の業者を口コミと料金で比較・予約できるプラットフォーム。 | くらしのマーケット公式サイト |

| ② カジタク | 宅配 | 約13,200円 | イオングループ。安心の定額料金制。保管サービスも人気。 | カジタク公式サイト |

| ③ 白洋舎 | 店舗・宅配・出張 | 約14,850円~(ラグカーペット) | 創業100年以上の老舗。高品質な仕上がりで高級品も安心。 | 白洋舎公式サイト |

| ④ ホワイト急便 | 店舗・宅配 | 約4,950円~ | 全国展開で店舗数が多く、リーズナブルな価格が魅力。 | ホワイト急便公式サイト |

| ⑤ おそうじ本舗 | 出張 | 約13,200円~ | ハウスクリーニング大手。専用機材による徹底洗浄が強み。 | おそうじ本舗公式サイト |

| ⑥ ポニークリーニング | 店舗・宅配 | 約5,830円~ | 首都圏中心。ひのきの香り加工など独自のオプションが豊富。 | ポニークリーニング公式サイト |

| ⑦ しももとクリーニング | 宅配 | 要見積もり | 合成洗剤不使用。オーガニックな石鹸での丸洗いが特徴。 | しももとクリーニング公式サイト |

| ⑧ クリコム | 宅配 | 約12,540円~ | 絨毯・カーペット専門。ペルシャ絨毯など特殊品に強い。 | クリコム公式サイト |

※料金は2024年時点の情報を元にした目安であり、素材やサイズ、オプションによって変動します。詳細は各公式サイトでご確認ください。

① くらしのマーケット

くらしのマーケットは、クリーニング業者そのものではなく、地域の様々な出張サービス業者と利用者を繋ぐプラットフォームです。絨毯クリーニング(出張)のカテゴリがあり、郵便番号を入力するだけで対応可能な業者を一覧で表示できます。料金、サービス内容、利用者の口コミを比較して、自分に合った業者を直接予約できるのが最大の特長です。業者ごとの顔写真や実績も確認できるため、安心して依頼できます。

参照:くらしのマーケット公式サイト

② カジタク

イオングループが提供する家事代行サービス「カジタク」。宅配クリーニングの分野で高い知名度を誇ります。絨毯クリーニングは、サイズに応じた分かりやすい定額料金制を採用。往復送料、簡易シミ抜き、防ダニ加工が料金に含まれているのが嬉しいポイントです。また、最長9ヶ月間の無料保管サービスも利用できるため、シーズンオフの絨毯を預けて、クローゼットをすっきりさせたい方にもおすすめです。

参照:カジタク公式サイト

③ 白洋舎

1906年創業の老舗クリーニング店「白洋舎」。長年培ってきた高い技術力と信頼性で、衣類だけでなく絨毯クリーニングでも高品質な仕上がりを提供しています。店舗持ち込み、宅配、出張の全てに対応。特にウールやシルク、ペルシャ絨毯といった高級・デリケート素材のクリーニングには定評があります。料金は比較的高めですが、大切な絨毯を最高の状態で長く使いたいという方には最適な選択肢です。

参照:白洋舎公式サイト

④ ホワイト急便

「ハートのマーク」でお馴染みのホワイト急便は、全国に店舗を展開する大手クリーニングフランチャイズです。最大の魅力は、そのリーズナブルな価格設定。日常的に使う化学繊維の絨毯などを、手頃な価格でクリーニングしたい場合に適しています。店舗数が多いため、持ち込みしやすいのもメリットです。一部店舗では宅配サービスにも対応しています。

参照:ホワイト急便公式サイト

⑤ おそうじ本舗

全国47都道府県に展開するハウスクリーニングの専門業者「おそうじ本舗」。絨毯クリーニングは出張サービスで対応しています。プロ専用の機材と、素材や環境に配慮したエコ洗剤を使用し、繊維の根元から汚れやアレルゲンを徹底的に洗浄します。敷き詰めのカーペットや、動かせない家具の下の絨毯のクリーニングで高い実績を誇ります。

参照:おそうじ本舗公式サイト

⑥ ポニークリーニング

首都圏を中心に店舗を展開するクリーニングチェーン。衣類クリーニングで有名ですが、絨毯のクリーニングにも対応しています。店舗持ち込みと宅配サービスが利用可能です。特徴的なのは、「ひのきの香り健康加工」や「防菌・防臭加工」といった独自のオプションサービス。清潔さだけでなく、心地よい香りや機能性をプラスしたい方におすすめです。

参照:ポニークリーニング公式サイト

⑦ しももとクリーニング

布団や絨毯など、大物専門の宅配クリーニング業者。最大のこだわりは、合成洗剤を一切使用せず、天然の石鹸で一枚一枚丁寧に丸洗いすることです。赤ちゃんやアレルギーが気になる方、化学物質に敏感な方でも安心して利用できます。絨毯本来の風合いを損なわず、さっぱりと洗い上げる技術に定評があります。

参照:しももとクリーニング公式サイト

⑧ クリコム

絨毯・カーペット・ラグのクリーニングを専門に扱う宅配サービスです。専門店ならではの深い知識と高い技術力で、一般的な絨毯はもちろん、他店で断られがちなペルシャ絨毯や中国段通、ムートンといった特殊な高級品のクリーニングを得意としています。素材や汚れの状態を細かく診断し、最適な洗浄方法を提案してくれるため、価値の高い絨毯を安心して任せられます。

参照:クリコム公式サイト

プロに絨毯クリーニングを依頼するメリット・デメリット

自分で洗う手間やコストを考えると、プロへの依頼を躊躇する方もいるかもしれません。しかし、プロに任せることには、お金や時間以上の価値があります。ここでは、専門業者に依頼するメリットとデメリットを改めて整理し、判断の材料として提供します。

メリット

専用の機材や洗剤で綺麗になる

プロに依頼する最大のメリットは、家庭では到底実現できないレベルの洗浄力で、絨毯を芯から綺麗にできることです。

- 強力なバキューム: プロが使用する業務用掃除機は、家庭用とは比較にならない吸引力で、繊維の奥深くに絡みついたホコリ、髪の毛、ダニの死骸やフンまで強力に吸い取ります。

- 高温・高圧洗浄: 専用のリンサーやスチームクリーナーを使い、高温のお湯や蒸気を高圧で噴射することで、皮脂汚れや油汚れを浮かせて分解します。これにより、見た目の汚れだけでなく、臭いの元となる雑菌も除去します。

- 専門的な洗剤: 絨毯の素材(ウール、シルク、化学繊維など)や汚れの種類(油性、水性など)に応じて、数十種類もの洗剤の中から最適なものを使い分けます。これにより、繊維を傷めることなく、効果的に汚れだけを落とすことが可能です。

これらの専門的なアプローチにより、ダニやアレルゲンが大幅に減少し、アレルギー対策としても非常に効果的です。仕上がりは見た目が美しくなるだけでなく、手触りも購入時に近いふかふかした状態に戻ることが期待できます。

面倒な手間や時間がかからない

絨毯、特にサイズの大きなものを自分で洗うのは、想像以上に大変な作業です。

- 運搬: 大きな絨毯を浴槽まで運ぶ、あるいはベランダに干す作業は大変な重労働です。

- 洗浄: 浴槽での踏み洗いは腰に負担がかかり、均一に洗うのも難しいです。

- 乾燥: 完全に乾かすには数日かかり、その間ずっと干し場所を占領します。生乾きだとカビや悪臭の原因にもなります。

プロに依頼すれば、これらの面倒な作業から一切解放されます。宅配クリーニングなら玄関先で渡すだけ、出張クリーニングなら自宅で見ているだけです。時間と労力を節約できることは、忙しい現代人にとって大きなメリットと言えるでしょう。

大きな絨毯や高級な絨毯でも安心

大きな絨毯や、ウール、シルク、ペルシャ絨毯といったデリケートで高価な絨毯は、自己流で洗うと失敗のリスクが非常に高いです。縮んでしまったり、色がにじんでしまったり、風合いがゴワゴワになってしまったりと、一度失敗すると元に戻すのは困難です。

その点、プロの業者は豊富な知識と経験に基づき、それぞれの絨毯に最適な方法でクリーニングを行います。特に高級絨毯専門の業者であれば、その価値を理解した上で、細心の注意を払って一点一点手作業で洗浄してくれます。また、多くの業者は損害賠償保険に加入しているため、万が一の事故の際にも補償が受けられるという安心感があります。大切な絨毯を長く愛用するためには、プロに任せるのが最も確実な方法です。

デメリット

費用がかかる

当然ながら、プロに依頼すると費用がかかります。料金相場でも見たように、絨毯のサイズや素材によっては数万円の出費になることもあります。自分で洗えば洗剤代と水道代だけで済むため、このコストは最も大きなデメリットと感じるでしょう。

しかし、この費用は単なる洗浄代ではなく、「絨毯の寿命を延ばし、衛生的な生活空間を維持するための投資」と考えることもできます。間違った手入れで高価な絨毯をダメにしてしまうリスクを考えれば、数年に一度のプロによるメンテナンスは、結果的にコストパフォーマンスが高いとも言えます。

仕上がりまでに時間がかかる

特に宅配クリーニングを利用した場合、絨毯を発送してから手元に戻ってくるまでには、通常2週間から1ヶ月程度の期間が必要です。繁忙期(春や年末の大掃除シーズン)には、さらに時間がかかることもあります。

その間、リビングの主役である絨毯がなくなってしまうと、部屋が寂しく感じられたり、床が冷たく感じられたりするかもしれません。クリーニングに出すタイミングは、絨毯がなくてもあまり困らない時期を選ぶ、あるいは代わりのラグを用意するなど、計画的に行う必要があります。すぐに絨毯を使いたい場合は、作業が数時間で完了する出張クリーニングを選ぶと良いでしょう。

【自宅でできる】絨毯を自分で洗う方法

プロへの依頼が最善とは言え、小さなラグや汚れの軽いものであれば、自宅で洗うことも可能です。ここでは、ご家庭で絨毯を洗うための具体的な手順を、「洗濯機」と「浴槽」の2つの方法に分けて解説します。作業を始める前に、必ず「自分で絨毯を洗うときの注意点」の章も併せてお読みください。

事前に準備するもの

まずは、絨毯を洗うために必要な道具を揃えましょう。

- 掃除機: 事前のゴミ取りに使用します。

- 粘着クリーナー(コロコロ): 髪の毛やペットの毛を取り除くのに便利です。

- ゴム手袋: 手荒れ防止のために着用します。

- おしゃれ着用中性洗剤: 絨毯の繊維を傷めにくい中性洗剤(エマール、アクロンなど)を用意します。アルカリ性の洗濯洗剤は色落ちや風合いを損なう原因になるため避けましょう。

- 洗濯ブラシまたはスポンジ: シミや部分的な汚れを落とす際に使用します。

- 洗濯ネット: 洗濯機で洗う場合に必須です。絨毯が入る大きなサイズのものを用意してください。

- 物干し竿2本以上: 絨毯を干す際に、風通しを良くするために使います。

- 大きめのタオル数枚: 脱水後の水分を拭き取る際に使用します。

洗濯機で洗う手順

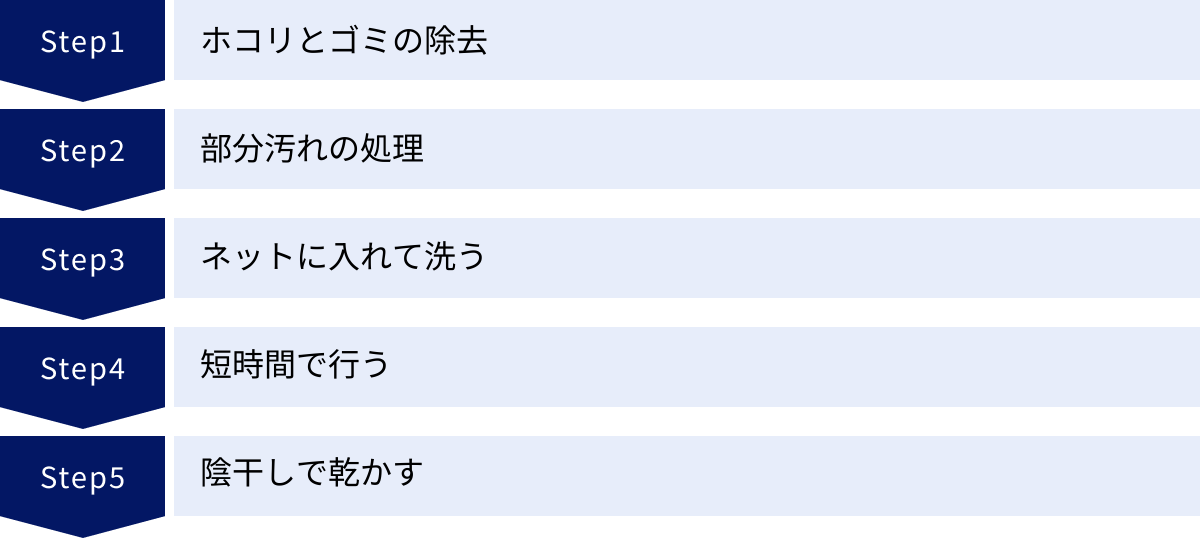

洗濯表示で「洗濯機洗い可」となっている比較的小さな絨毯は、洗濯機で洗うことができます。

- 【事前準備】ホコリとゴミの除去: まずは絨毯の表面に掃除機をかけ、ホコリや髪の毛、食べカスなどを徹底的に取り除きます。毛足の奥のゴミをかき出すように、ゆっくりと様々な方向からかけるのがコツです。

- 【シミ抜き】部分汚れの処理: シミや特に汚れている部分があれば、中性洗剤の原液を少量つけて、水で濡らしたスポンジやブラシで軽く叩くようにして汚れを浮かせておきます。強くこすると生地を傷めるので注意してください。

- 【洗濯】ネットに入れて洗う: 絨毯を屏風畳み(ジグザグに畳む)にして、洗濯ネットに入れます。洗濯機に入れ、「毛布コース」や「手洗いコース」などの弱水流コースを選んで洗濯を開始します。

- 【脱水】短時間で行う: 脱水は、絨毯への負担を減らすため30秒~1分程度の短い時間で行います。長時間脱水すると、シワや型崩れの原因になります。

- 【乾燥】陰干しで乾かす: 脱水が終わったらすぐに取り出し、風通しの良い日陰で干します。物干し竿を2本使って、絨毯がM字型になるようにかけると、空気が通りやすくなり早く乾きます。

浴槽で踏み洗いする手順

洗濯機に入らない大きな絨毯や、「手洗い可」の表示がある絨毯は、浴槽を使って踏み洗いします。

- 【事前準備】ホコリとゴミの除去: 洗濯機の場合と同様に、掃除機で念入りにゴミを取り除きます。浴槽も綺麗に掃除しておきましょう。

- 【洗浄】浴槽で踏み洗い: 浴槽に絨毯が浸かるくらいのぬるま湯(30℃以下)を溜め、規定量の中性洗剤を溶かします。絨毯を浴槽に入れ、全体に洗浄液が染み渡ったら、足でまんべんなく踏み洗いします。特に汚れが気になる部分は重点的に踏みましょう。10~15分程度が目安です。

- 【すすぎ】水を入れ替えながら: 浴槽の栓を抜き、汚れた洗浄液を流します。絨毯を踏んで、残っている洗浄液を押し出します。その後、綺麗な水を溜め(またはシャワーをかけながら)、泡が出なくなるまで繰り返しすすぎます。すすぎが不十分だと、洗剤が残ってゴワつきの原因になります。

- 【水切り】浴槽のフチにかける: すすぎが終わったら、絨毯を浴槽のフチに30分~1時間ほどかけて、ある程度の水分を切ります。この時も、上から足で踏んで水分を押し出すと効果的です。

- 【乾燥】陰干しで乾かす: ある程度水が切れたら、物干し竿まで運びます。水分を含んで非常に重くなっているので、二人以上で運ぶのが安全です。洗濯機の場合と同様に、物干し竿を2本使ってM字干しにし、風通しの良い日陰で完全に乾かします。

どちらの方法でも、最も重要なのは「完全に乾かすこと」です。 表面が乾いていても内部に湿気が残っていると、カビや悪臭の温床になります。天候の良い日に、数日間かけてじっくりと乾かしましょう。

自分で絨毯を洗うときの注意点

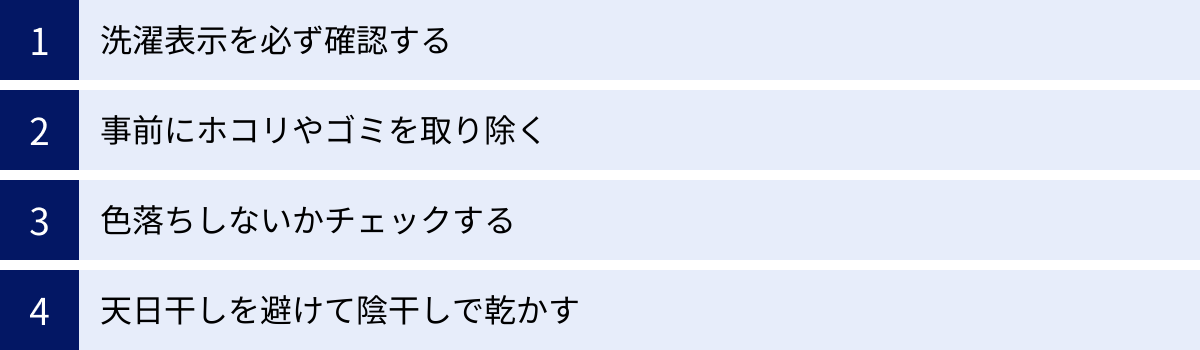

自宅での絨毯クリーニングは、手軽で経済的ですが、いくつかの注意点を守らないと、大切な絨毯を台無しにしてしまう可能性があります。失敗を防ぐために、以下の4つのポイントを必ず守ってください。

洗濯表示を必ず確認する

これは最も基本的かつ重要な注意点です。衣類と同様に、絨毯にも洗濯方法を示す「洗濯表示(取扱い絵表示)」がタグに記載されています。これを無視して洗うと、縮み、色落ち、型崩れ、風合いの変化など、取り返しのつかないダメージに繋がります。

- 桶のマーク: このマークがあれば、家庭での洗濯が可能です。桶の中の数字は水の温度の上限を示します。

- 桶に手のマーク: 洗濯機は使えず、手洗いのみ可能です。浴槽での踏み洗いが適しています。

- 桶に×のマーク: 「水洗い不可」を意味します。家庭での洗濯はできません。ドライクリーニングが必要なため、迷わずプロのクリーニング業者に依頼しましょう。ウールやシルク、レーヨンなどの素材に多く見られます。

- 「ドライ」のマーク: PやFといった記号が入った丸いマークは、クリーニング店でのドライクリーニングが可能であることを示します。

洗濯表示が見つからない場合や、表示が薄れて読めない場合は、自己判断で洗うのは非常に危険です。安全のため、プロに相談することをおすすめします。

事前にホコリやゴミを取り除く

洗浄工程に入る前に、掃除機や粘着クリーナーで表面のゴミを徹底的に取り除くことが重要です。このひと手間を怠ると、以下のような問題が発生します。

- 洗いムラの原因になる: 髪の毛やホコリが残ったままだと、その部分に洗剤がうまく浸透せず、汚れが均一に落ちません。

- 汚れの再付着: 洗浄中にゴミが水に浮き、絨毯の綺麗な部分に再び付着してしまうことがあります。

- 洗濯槽や排水溝の詰まり: 大量のゴミは、洗濯機のフィルターや排水溝を詰まらせる原因となり、故障に繋がる恐れもあります。

掃除機は、毛足を逆立てるようにゆっくりとかけるのが効果的です。この下準備が、仕上がりの質を大きく左右します。

色落ちしないかチェックする

特に色の濃い絨毯や、初めて洗う絨毯の場合は、本格的に洗う前に必ず色落ちチェックを行いましょう。

【色落ちチェックの方法】

- 白い布やタオルに、使用する中性洗剤を薄めた液を少量つけます。

- 絨毯の裏側や角など、目立たない部分をその布で軽く叩きます。

- 5分ほど置いてから、布に色が移っていないか確認します。

もし布に色が移るようであれば、その絨毯は家庭で洗うと全体的に色がにじんだり、薄くなったりする可能性が高いです。色落ちが確認された場合は、洗濯を中止し、プロに任せるのが賢明です。

天日干しを避けて陰干しで乾かす

洗濯物を乾かすといえば天日干しをイメージしがちですが、絨毯の場合は天日干しは絶対に避けるべきです。

- 紫外線によるダメージ: 強い紫外線は、絨毯の染料を分解し、色あせの原因になります。鮮やかな色合いがくすんでしまい、古びた印象になってしまいます。

- 繊維の劣化: 紫外線は繊維そのものにもダメージを与え、ゴワつきやパサつき、強度の低下を招きます。特にウールなどの天然素材は影響を受けやすいです。

絨毯を乾かす際は、直射日光の当たらない、風通しの良い場所で「陰干し」するのが鉄則です。物干し竿を2本使ってM字にかけたり、椅子の背もたれを複数並べてその上に広げたりして、絨毯の裏側にも空気が通るように工夫しましょう。完全に乾くまでには数日かかることもありますが、生乾きはカビや雑菌の繁殖、悪臭の原因になるため、焦らずじっくりと乾かしきることが重要です。

絨毯クリーニングの適切な頻度とタイミング

絨毯を清潔に保つためには、定期的なクリーニングが不可欠です。しかし、どのくらいの頻度で、どのようなタイミングでプロに依頼すれば良いのでしょうか。ここでは、クリーニングの適切な頻度の目安と、家庭での対処が難しくプロへの依頼を検討すべき具体的なケースについて解説します。

クリーニングに出す頻度の目安

絨毯をクリーニングに出す最適な頻度は、ご家庭のライフスタイルや絨毯の使用状況によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- 一般的なご家庭(大人だけの世帯など): 1年~2年に1回

普段から掃除機がけなどのお手入れをしていれば、このくらいの頻度でプロに依頼することで、衛生的な状態を保つことができます。 - 小さなお子様がいるご家庭: 半年に1回~1年に1回

お子様は床に近い場所で過ごす時間が長く、食べこぼしや飲みこぼしも多いため、ダニや雑菌が繁殖しやすくなります。より頻繁なクリーニングで、清潔な環境を維持してあげましょう。 - ペットを飼っているご家庭: 半年に1回

ペットの毛や皮脂、粗相などにより、絨毯は汚れやすく、臭いもつきやすい状態です。アレルギーの原因となるダニも発生しやすいため、半年に1回程度の定期的なクリーニングが推奨されます。 - アレルギー体質の方がいるご家庭: 半年に1回

絨毯に潜むダニの死骸やフン、ハウスダストはアレルギー症状を悪化させる原因になります。プロによる徹底的な洗浄でアレルゲンを除去することが、症状の緩和に繋がります。

もちろん、これはあくまで目安です。目立つ汚れがついた、何かをこぼしてシミになった、臭いが気になるといった場合は、上記の頻度に関わらず、早めにクリーニングを検討するのがおすすめです。

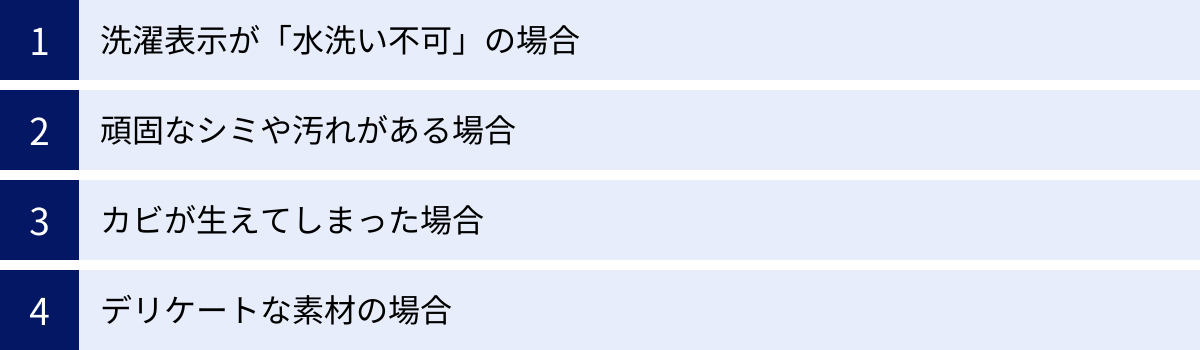

プロへの依頼を検討すべきケース

日常的なお手入れや家庭での洗濯では対応できない、以下のようなケースは、迷わずプロのクリーニング業者に依頼しましょう。自己処理を試みると、かえって状態を悪化させてしまう可能性があります。

洗濯表示が「水洗い不可」の場合

絨毯のタグを確認し、洗濯桶に×がついた「水洗い不可」の表示がある場合は、家庭での洗濯は絶対にできません。 これらの絨毯は、ウール、シルク、レーヨン、キュプラといった水に弱いデリケートな素材で作られていることが多く、水洗いすると縮み、型崩れ、風合いの悪化などを引き起こします。ドライクリーニングなど、専門的な知識と設備が必要になるため、必ずプロに任せてください。

頑固なシミや汚れがある場合

- ワインやコーヒー、醤油などの色の濃いシミ

- 血液やインク、油性ペンなどの特殊なシミ

- 時間が経ってしまった古いシミ

これらのシミは、家庭用洗剤ではなかなか落とすことができません。無理にこすると、シミが広がったり、生地を傷めたりする原因になります。プロは、シミの種類を的確に見極め、専用の薬剤と技術でシミ抜きを行います。シミは時間が経つほど落ちにくくなるため、見つけたらできるだけ早く相談することが重要です。

カビが生えてしまった場合

梅雨の時期や、加湿器の使いすぎ、結露などによって絨毯が湿った状態が続くと、カビが発生してしまうことがあります。表面に見えるカビを拭き取ったとしても、繊維の奥深くに菌糸が根を張っている可能性が高く、家庭での対処では完全な除去は困難です。カビを放置すると、アレルギーや呼吸器疾患の原因にもなりかねません。プロのクリーニングでは、専用の殺菌剤や高温洗浄で、目に見えないカビの根までしっかりと死滅させることができます。

デリケートな素材の場合

- ペルシャ絨毯、ギャッベ、中国段通などの手織り絨毯

- シルク絨毯

- ムートンラグ

これらの高価でデリケートな絨毯は、素材や染料、織り方に関する専門知識がなければ、その価値を大きく損なってしまうリスクがあります。例えば、ペルシャ絨毯の染料は水ににじみやすく、機械で洗うと模様が台無しになることがあります。必ず、これらの高級絨毯の取り扱い実績が豊富な専門業者に依頼してください。専門業者は、絨毯一枚一枚の状態に合わせて、洗浄から乾燥まで、ほぼ手作業で丁寧に対応してくれます。

絨毯をきれいに保つための日常的なお手入れ方法

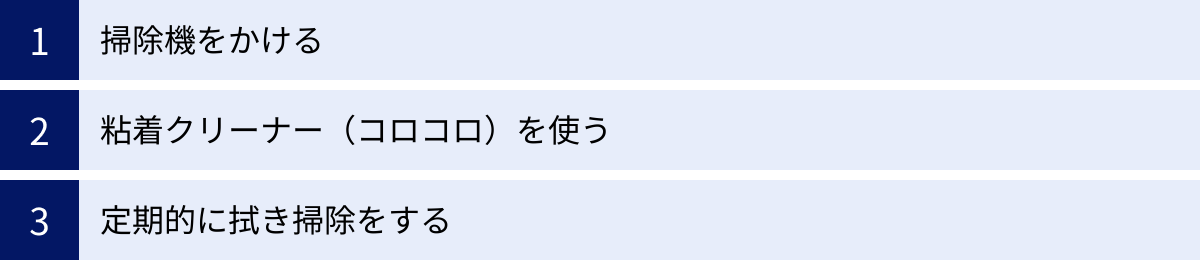

プロによる定期的なクリーニングは重要ですが、その効果を長持ちさせ、次回のクリーニングまでの期間を快適に過ごすためには、日頃のお手入れが欠かせません。ここでは、誰でも簡単にできる日常的なケア方法を3つご紹介します。

掃除機をかける

最も基本的で重要なお手入れが、掃除機がけです。絨毯の表面のホコリや髪の毛、食べカスなどを取り除くだけでなく、毛の根元に潜むダニの餌を減らし、繁殖を抑制する効果があります。

- 頻度: 週に1~2回を目安に行いましょう。ペットや小さいお子様がいるご家庭では、もう少し頻度を上げるとより効果的です。

- かけ方のコツ:

- ゆっくりと動かす: 掃除機のヘッドを1メートル進むのに5~6秒かけるくらいのゆっくりとしたペースで動かすのがポイントです。これにより、繊維の奥のゴミまでしっかりと吸引できます。

- 毛並みと逆方向にかける: まずは絨毯の毛並みに逆らうようにかけて毛を立たせ、根元のゴミをかき出します。その後、毛並みに沿ってかけると、表面のゴミが取れ、毛並みも整います。

- 縦・横・斜めとかける: 一方向からだけでなく、縦、横、斜めと様々な方向からかけることで、あらゆる角度からゴミを吸い取り、取りこぼしを防ぎます。

粘着クリーナー(コロコロ)を使う

掃除機では取りきれない髪の毛やペットの毛、糸くずなどを手軽に除去できるのが粘着クリーナー(通称:コロコロ)です。

- 使い方のポイント:

- カーペット用のものを選ぶ: フローリング用の粘着力が強いタイプを使うと、絨毯の毛を傷めたり、抜け毛を誘発したりすることがあります。カーペット用の粘着力が調整されたものを選びましょう。

- 優しく転がす: 力を入れてゴシゴシこするのではなく、軽く表面を転がすように使います。

- 掃除機との併用: 粘着クリーナーは表面のゴミ取りに特化しています。奥のホコリやダニは除去できないため、あくまで掃除機の補助として使いましょう。掃除機をかけた後に、仕上げとして使うのがおすすめです。

定期的に拭き掃除をする

掃除機や粘着クリーナーでは落とせない、皮脂汚れやベタつき、目に見えない細かな汚れを除去するには、定期的な拭き掃除が効果的です。

- 頻度: 月に1回程度を目安に行いましょう。

- 手順:

- バケツにぬるま湯を入れ、中性洗剤を数滴溶かします。

- 雑巾をその液に浸し、固く、固く絞ります。水分が多すぎると、カビの原因になるため、これが最も重要なポイントです。

- 絨毯の毛並みに沿って、優しく拭いていきます。ゴシゴシこすると毛足を傷めるので注意しましょう。

- 次に、洗剤の入っていない綺麗な水(またはぬるま湯)で固く絞った雑巾で、洗剤成分を拭き取ります(水拭き)。

- 最後に、乾いたタオルで全体の水分を吸い取るように拭き上げます(乾拭き)。

- 作業後は、窓を開けて換気したり、扇風機やサーキュレーターの風を当てたりして、しっかりと乾かしましょう。

これら日常的なお手入れを習慣にすることで、プロのクリーニングの効果が長持ちし、常に清潔で心地よい絨毯を維持できます。

絨毯クリーニングに関するよくある質問

最後に、絨毯クリーニングに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

ペルシャ絨毯やウール素材の絨毯もクリーニングできますか?

はい、クリーニング可能です。ただし、業者選びには細心の注意が必要です。

ペルシャ絨毯に代表される手織り絨毯や、ウール、シルクといった天然素材の絨毯は非常にデリケートです。これらの素材は、水や洗剤、洗い方、乾燥方法を間違えると、縮み、色にじみ、風合いの劣化といった深刻なダメージを受けてしまう可能性があります。

そのため、一般的なクリーニング店ではなく、ペルシャ絨毯や高級絨毯、天然素材のクリーニングを専門に扱っている業者に依頼することが絶対条件です。専門業者は、絨毯の産地や素材、染料の特性まで見極め、それぞれの絨毯に最適な方法(多くは手作業による洗浄)でクリーニングを行ってくれます。料金は高くなりますが、大切な絨毯の価値を守るためには不可欠な投資です。

クリーニングでダニやペットの臭いは除去できますか?

はい、多くの専門業者で除去可能です。

- ダニ対策: プロのクリーニングでは、高温のスチームや温水洗浄により、繊維の奥に潜む生きたダニを死滅させることができます。さらに、その後の強力なバキューム作業で、アレルギーの原因となるダニの死骸やフンまで徹底的に吸引・除去します。多くの業者で、ダニの忌避効果を持つ「防ダニ加工」をオプションとして提供しており、クリーニング後の清潔な状態を長く保つことができます。

- ペットの臭い対策: ペットの尿に含まれるアンモニアなどの臭いの元は、通常の洗浄だけではなかなか消えません。プロの業者は、臭いの原因物質を分解する効果のある専用の消臭剤や除菌剤を使用します。これにより、表面的な臭いをごまかすのではなく、根本から消臭することが可能です。「ペット用消臭オプション」などを設けている業者も多いため、申し込みの際に相談してみましょう。

クリーニングにかかる期間はどのくらいですか?

クリーニングにかかる期間は、依頼方法や業者の繁忙期によって大きく異なります。以下に目安を示します。

- 店舗持ち込み: 1週間~2週間程度が一般的です。店舗の混雑状況や絨毯の素材によって前後します。

- 宅配クリーニング: 往復の輸送期間が含まれるため、最も時間がかかります。集荷から手元に返却されるまで、2週間~4週間程度を見ておくと良いでしょう。保管サービスを利用する場合は、もちろんその期間が加わります。

- 出張クリーニング: 作業自体は数時間で完了します。洗浄後、乾燥させる時間が必要ですが、比較的早く使用を再開できるのがメリットです。

春の衣替えシーズン(4月~6月)や、年末の大掃除シーズン(11月~12月)は繁忙期となり、通常よりも長い納期がかかる傾向があります。利用したい時期が決まっている場合は、早めに予約・依頼をすることをおすすめします。急いでいる場合は、事前に業者へ納期を確認しましょう。