お気に入りの白いワイシャツが、いつの間にか襟元や脇の下で黄ばんでいてがっかりした経験はありませんか。きちんと洗濯しているはずなのに、なぜか発生してしまうワイシャツの黄ばみ。この厄介な汚れは、見た目の清潔感を損なうだけでなく、一度定着すると普通の洗濯ではなかなか落ちてくれません。

この記事では、ワイシャツが黄ばむ根本的な原因から、自宅でできる効果的な落とし方までを徹底的に解説します。軽い黄ばみに対処する簡単な方法から、酸素系漂白剤を使った「オキシ漬け」による本格的な洗浄、さらには最終手段としての「煮洗い」まで、汚れのレベルに応じた対策を網羅的にご紹介。

また、黄ばみを落とすこと以上に大切なのが、黄ばみを「予防」することです。日々のちょっとした習慣や正しい保管方法を実践するだけで、ワイシャツを長く白く保てます。

この記事を読めば、ワイシャツの黄ばみに関するあらゆる疑問が解決し、いつでも清潔感のある着こなしができるようになるでしょう。諦めていたあのワイシャツも、もう一度輝きを取り戻せるかもしれません。

目次

ワイシャツが黄ばむ主な原因とは?

ワイシャツの黄ばみを効果的に落とし、そして未然に防ぐためには、まず「なぜ黄ばむのか」という根本的な原因を理解することが不可欠です。黄ばみは単一の原因で発生するのではなく、主に「皮脂汚れ」「洗剤のすすぎ残し」「保管環境」という3つの要素が複雑に絡み合って生じます。ここでは、それぞれの原因について詳しく掘り下げていきましょう。

皮脂汚れが酸化するため

ワイシャツの黄ばみの最も大きな原因は、私たちの体から分泌される皮脂汚れが時間の経過とともに酸化することです。特に、襟周りや袖口、脇の部分は肌と直接的かつ長時間接触するため、皮脂が付着しやすい代表的な箇所です。

皮脂は、トリグリセリド(中性脂肪)、脂肪酸、スクワレン、コレステロールといった様々な油性の成分で構成されています。洗濯で落としきれずに繊維の奥に残ったこれらの皮脂成分が、空気中の酸素に触れることで化学反応を起こし、酸化します。この酸化した皮脂が、黄色く変色した物質となり、繊維に固着することで頑固な「黄ばみ」として私たちの目に映るのです。

このプロセスは、天ぷら油を繰り返し使っていると色が濃くなり、嫌な臭いが発生するのと同じ原理です。油が酸素や光、熱によって酸化し、劣化していく現象が、ワイシャツの繊維の上でゆっくりと進行しているとイメージすると分かりやすいでしょう。

特に夏場や暖房の効いた室内では、汗をかく量が増えるため皮脂の分泌も活発になります。汗自体はほとんどが水分ですが、皮脂腺から分泌される皮脂と混ざり合うことで、汚れとして繊維に付着しやすくなります。着用後すぐに洗濯しないと、この皮脂汚れが繊維の奥深くまで浸透し、酸化が進んでしまうため、一度しか着ていないワイシャツでも、次のシーズンに取り出したら黄ばんでいた、という事態が起こり得るのです。

また、デオドラント剤や制汗スプレーに含まれる成分が、皮脂や汗と化学反応を起こして黄ばみを助長することもあります。これらの製品を使用する際は、その日のうちにしっかりと洗い流すことが重要です。

洗剤や石鹸のすすぎ残し

「汚れをしっかり落としたい」という思いから、つい洗濯洗剤や柔軟剤を規定量より多く入れてしまうことはありませんか。実は、この過剰な洗剤の使用が、逆効果となって黄ばみの原因を作り出しているケースが少なくありません。

洗濯洗剤には、汚れを落とすための界面活性剤や、衣類を白く見せるための蛍光増白剤といった化学成分が含まれています。これらを規定量以上に使用すると、洗濯機のすすぎ工程だけでは完全に洗い流すことができず、繊維の中に残留してしまいます。

問題なのは、この残留した洗剤成分が、落としきれなかった皮脂汚れやホコリなどを抱き込んでしまうことです。粘着性のある洗剤カスが接着剤のような役割を果たし、汚れを繊維に固着させてしまいます。そして、この「洗剤と汚れの複合体」が、時間とともに酸化したり、湿気によって変質したりすることで、新たな黄ばみや黒ずみを生み出すのです。

特に、節水機能が重視される近年のドラム式洗濯機は、縦型洗濯機に比べて使用する水の量が少ない傾向にあります。そのため、洗剤を入れすぎるとすすぎが不十分になりやすく、洗剤残りが起こりやすいという側面も持っています。洗剤のパッケージに記載されている使用量の目安は、洗濯機の種類(縦型・ドラム式)や洗濯物の量、水量に応じて細かく設定されています。必ず推奨されている量を守り、汚れがひどい場合は「つけおき洗い」や「部分洗い」を組み合わせるのが賢明な方法です。

また、柔軟剤の使いすぎも注意が必要です。柔軟剤は衣類の表面を油性の膜でコーティングすることで、肌触りを柔らかくします。しかし、このコーティングが厚すぎると、繊維の通気性や吸水性を損なうだけでなく、洗剤カスや汚れを内部に閉じ込めてしまうことがあります。これが蓄積すると、黄ばみや嫌な臭いの原因にもなり得ます。

保管中の湿気や窒素酸化物(ガス)の影響

きちんと洗濯して汚れを落としたはずのワイシャツが、クローゼットや衣装ケースに長期間保管している間に黄ばんでしまうことがあります。これは、保管環境に潜む「湿気」と「窒素酸化物(NOx)」が原因である可能性が高いです。

まず「湿気」についてです。クローゼットや押し入れは空気が滞留しやすく、湿気がこもりやすい場所です。繊維に残ったわずかな皮脂や洗剤カスは、湿気を含むとカビや雑菌の格好の栄養源となります。これらの微生物が繁殖する過程で、色素を産生したり、繊維を変質させたりすることで、黄ばみや黒ずみが発生します。特に梅雨の時期や、気密性の高い現代の住宅では注意が必要です。

もう一つの見過ごされがちな原因が、「窒素酸化物(NOx)」による化学変化です。これは「ガス黄変」とも呼ばれる現象です。窒素酸化物は、石油ストーブやガスファンヒーターといった暖房器具、ガスコンロなど、燃料を燃焼させる際に発生するガスです。また、自動車の排気ガスにも多く含まれています。

この目に見えない窒素酸化物が空気中に漂い、クローゼットの隙間などから侵入して衣類の繊維に付着します。そして、繊維に含まれる酸化防止剤(BHTなど)や柔軟剤の成分と化学反応を起こすことで、黄色い色素を生成するのです。このガス黄変は、特にポリエステルやナイロンといった化学繊維や、それらと綿との混紡素材で起こりやすいとされています。

クリーニングから返ってきたワイシャツのビニール袋をかけたまま保管するのも、ガス黄変を促進する原因の一つです。ビニール袋は通気性が悪いため、袋の中に窒素酸化物がこもりやすく、高濃度で繊維に接触してしまいます。

これらの原因からわかるように、ワイシャツの黄ばみは、着用中、洗濯中、そして保管中という、衣類のライフサイクルのあらゆる段階で発生するリスクをはらんでいます。したがって、黄ばみを防ぐためには、それぞれの段階で適切なケアを行うことが極めて重要になるのです。

黄ばみを落とす前に必ず確認すべきこと

黄ばみを落とそうと意気込んで、すぐに漂白剤や洗剤を手に取る前に、必ず行わなければならない重要な確認事項があります。それは「洗濯表示のチェック」と「色柄物への影響の確認」です。このステップを怠ると、黄ばみを落とすどころか、大切なワイシャツを縮ませたり、色落ちさせたりして、二度と着られなくしてしまう可能性があります。失敗を防ぎ、効果的にケアを行うための「前準備」について詳しく解説します。

ワイシャツの洗濯表示をチェックする

衣類には、その素材に合った適切な取り扱い方法を示す「洗濯表示(取扱い表示記号)」が必ず付いています。これは、衣類の”取扱説明書”とも言える非常に重要な情報源です。2016年12月から国際規格(ISO)に合わせた新しい記号に変更されており、以前の表示とは異なりますので、改めて意味を正しく理解しておくことが大切です。

黄ばみ落としの作業に特に関連が深いのは、「家庭洗濯(桶のマーク)」と「漂白(三角のマーク)」の2つです。

| 洗濯表示記号 | 意味 | 解説 |

|---|---|---|

| 家庭洗濯 | ||

|

||

| 洗濯機で洗濯処理ができる(液温は40℃が上限) | 標準的な洗濯コースで洗えます。 | |

|

||

| 洗濯機で弱い洗濯処理ができる(液温は40℃が上限) | ソフトコースやおしゃれ着コースなど、優しい力で洗う必要があります。 | |

|

||

| 手洗いができる(液温は40℃が上限) | 洗濯機は使用せず、優しく手で洗う必要があります。 | |

|

||

| 家庭での洗濯処理はできない | 自宅での洗濯は不可。クリーニング店に相談する必要があります。 | |

| 漂白 | ||

|

||

| 塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白処理ができる | 最も一般的な漂白剤が使用可能です。 | |

|

||

| 酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止 | 今回紹介するオキシ漬けなどで使用する酸素系漂白剤は使えますが、強力な塩素系は使えません。 | |

|

||

| 漂白処理はできない | どのような漂白剤も使用できません。素材自体を傷めたり、変色させたりするリスクが非常に高いです。 |

※上記表内の画像URLは説明のための仮のものであり、実際の表示には使用しません。消費者庁の公式サイトなどで最新の正しい記号をご確認ください。参照:消費者庁「新しい洗濯表示」

まず、家庭で洗濯できるか(桶に×が付いていないか)を確認します。家庭洗濯不可の場合は、自宅での黄ばみ落としは諦め、速やかにクリーニング店に相談しましょう。

次に、最も重要なのが「漂白」の記号です。

- 白抜きの三角形:塩素系・酸素系どちらの漂白剤も使用可能です。

- 三角形に斜線が2本入ったマーク:これが非常に重要です。酸素系漂白剤は使用できますが、塩素系漂白剤は使用禁止を意味します。色柄物のワイシャツや、繊細な加工が施された白いワイシャツによく見られます。

- 三角形に×が付いたマーク:すべての漂白剤が使用不可です。漂白成分によって生地が著しく損傷したり、変色したりする恐れがあります。

この表示を無視して強力な塩素系漂白剤を使用してしまったり、漂白不可の衣類につけおき洗いをしてしまったりすると、生地がボロボロになる、色が抜けてまだら模様になる、といった回復不可能なダメージにつながります。必ず作業前にタグを確認する習慣をつけましょう。

色柄物への使用が可能か確認する

洗濯表示で酸素系漂白剤の使用が許可されていたとしても、特に色柄物のワイシャツの場合は、もう一段階慎重な確認が必要です。それが「色落ちテスト」です。

酸素系漂白剤は、塩素系に比べて染料への攻撃性が低いため、色柄物にも「使える」とされています。しかし、これは「絶対に色落ちしない」という意味ではありません。衣類の染料の種類や染色方法によっては、酸素系漂白剤でも色落ちや変色を引き起こす可能性があります。特に、海外製の衣類や、特殊な染め方(草木染めなど)がされているものは注意が必要です。

そこで、つけおき洗いなどの本格的な作業に入る前に、必ず目立たない場所で色落ちテストを行ってください。

【色落ちテストの具体的な手順】

- テスト場所を選ぶ:ワイシャツの裾の裏側や、縫い代の部分など、表から見えない目立たない場所を選びます。

- 洗浄液を準備する:これから使おうとしている漂白剤や洗剤を、実際に使用する濃度で少量作ります。粉末漂白剤であれば、少量のお湯で溶かしたものを使います。

- 洗浄液を塗布する:綿棒や白い布の端に洗浄液をつけ、選んだテスト場所にチョンと塗ります。

- 時間を置く:そのまま5分〜10分ほど放置します。

- 色移りを確認する:きれいな白い布やティッシュを、洗浄液を塗布した部分に軽く押し当てます。このとき、布に色が移っていなければ、色落ちの心配は少ないと判断できます。もし色が移るようであれば、その漂白剤や洗剤の使用は避けるべきです。

このひと手間をかけるだけで、お気に入りのワイシャツを台無しにしてしまう悲劇を防げます。「生成り」や麻など、自然な風合いを持つ淡色の生地も、漂白剤によって白くなりすぎて風合いが変わってしまうことがあるため、同様にテストを行うことをお勧めします。

洗濯は科学的なプロセスです。表示を確認し、テストを行うという論理的な手順を踏むことが、衣類を長く大切に着るための最も確実な方法なのです。

【汚れレベル別】自宅でできるワイシャツの黄ばみの落とし方

ワイシャツの黄ばみは、その進行度合いによって対処法が異なります。できたばかりの軽い黄ばみであれば手軽な方法で落とせますが、時間が経って頑固に定着してしまった黄ばみには、より強力なアプローチが必要です。ここでは、黄ばみのレベルに合わせて、自宅で実践できる3つの効果的な洗浄方法を具体的に紹介します。

| 洗浄方法 | 適した黄ばみレベル | 主な洗浄成分 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 食器用洗剤+固形石鹸 | 軽い黄ばみ、付着したばかりの皮脂汚れ | 界面活性剤、純石鹸分(弱アルカリ性) | 手軽で家にあるものですぐにできる。ピンポイントの汚れに強い。 | 頑固な黄ばみや全体の黄ばみには効果が薄い。 |

| 重曹+クエン酸 | 全体的な軽い黄ばみ、皮脂と汗が混じった汚れ | 炭酸水素ナトリウム(弱アルカリ性)、クエン酸(酸性) | 発泡作用で汚れを浮かせる。環境に優しく、消臭効果も期待できる。 | 混ぜた際のガス発生に注意。漂白力は弱い。 |

| セスキ炭酸ソーダ | やや定着した皮脂汚れ、全体の黄ばみ | セスキ炭酸ソーダ(アルカリ性) | 重曹よりアルカリ度が高く、皮脂やタンパク質汚れに強い。水に溶けやすい。 | アルミ製品には使用不可。デリケート素材には不向き。手荒れに注意。 |

軽い黄ばみ:食器用洗剤と固形石鹸で部分洗い

「昨日着たワイシャツの襟が、なんとなく黄ばんでいる気がする…」といった、発生したばかりの比較的軽い黄ばみには、台所にある食器用洗剤と洗濯用の固形石鹸を使った部分洗いが非常に効果的です。

なぜ食器用洗剤が効くのかというと、その主成分である界面活性剤が、油汚れを効率よく分解する力を持っているからです。ワイシャツの黄ばみの主原因である皮脂は、食べ物の油汚れと同じ「油性」の汚れ。したがって、フライパンの油汚れをスッキリ落とす食器用洗剤が、皮脂汚れにも優れた効果を発揮するのです。

さらに、洗濯用の固形石鹸(特に「ウタマロ石けん」に代表されるような製品)は弱アルカリ性のものが多く、酸性の性質を持つ皮脂汚れを中和して分解する働きがあります。この二つを組み合わせることで、手軽ながらも高い洗浄効果が期待できます。

【手順】

- 予備洗い: 黄ばみが気になる襟や袖口を、40℃程度のぬるま湯でしっかりと濡らします。これにより、繊維が開き、汚れが落ちやすい状態になります。

- 食器用洗剤を塗布: 黄ばみ部分に食器用洗剤を直接数滴たらし、指の腹で優しくなじませます。生地を傷めないよう、ゴシゴシこすらないのがポイントです。古い歯ブラシなどを使う場合は、毛先で優しくトントンと叩くようにして洗剤を浸透させます。

- 固形石鹸を重ねる: 次に、洗濯用の固形石鹸を直接黄ばみ部分にこすりつけます。石鹸の色がつくくらい、しっかりと塗り込みましょう。

- もみ洗い: 石鹸を塗り込んだ部分を、両手で優しくもみ洗いします。泡が汚れを包み込んで浮き上がらせるイメージです。

- すすぎと通常洗濯: ぬるま湯で石鹸成分を軽くすすいだ後、そのまま他の洗濯物と一緒に洗濯機に入れて通常通りに洗濯します。

この方法は、気づいた時にすぐ実践できる手軽さが最大のメリットです。しかし、あくまで部分的な汚れや軽い黄ばみ向けの方法であり、長期間放置された頑固な黄ばみや、シャツ全体の黄ばみには効果が限定的です。

全体の黄ばみ:重曹とクエン酸を使う

ワイシャツ全体がなんとなく黄ばんできた、汗をたくさんかいた後の黄ばみが気になる、といった場合には、ナチュラルクリーニングの代表格である「重曹」と「クエン酸」のコンビが役立ちます。

重曹(炭酸水素ナトリウム)は弱アルカリ性で、酸性の皮脂汚れを中和分解する働きがあります。また、穏やかな研磨作用や消臭効果も持ち合わせています。一方、クエン酸は酸性で、水垢や石鹸カスといったアルカリ性の汚れを落とすのが得意です。

この二つを組み合わせることで、アルカリ性の重曹が皮脂汚れを、酸性のクエン酸が水道水中のミネラル分や石鹸カスを中和し、両者が反応する際に発生する二酸化炭素の泡が、繊維の隙間に入り込んで汚れを浮かび上がらせるという相乗効果が生まれます。

【重曹ペーストを使った部分洗い】

- 重曹と水を2:1程度の割合で混ぜ、ペースト状にします。

- 黄ばみが気になる部分にペーストを塗り込み、古い歯ブラシなどで優しくなじませます。

- その上から、クエン酸水(水200mlにクエン酸小さじ1を溶かしたもの)をスプレーします。シュワシュワと発泡が始まったら、5〜10分ほど放置します。

- 軽くもみ洗いした後、通常通り洗濯機で洗います。

※注意:重曹とクエン酸を混ぜて密閉容器に入れると、発生したガスで容器が破裂する危険があります。必ず使用する直前に混ぜ、密閉しないでください。

【つけおき洗い】

- 40℃程度のぬるま湯を洗い桶に5リットルほど溜めます。

- 重曹を大さじ3〜4杯、クエン酸を大さじ1杯ほど入れてよく溶かします。

- ワイシャツを1〜2時間つけおきします。

- 軽くすすいでから、洗濯機で通常通り洗濯します。

この方法は、環境への負荷が少なく、肌にも比較的優しいのがメリットですが、漂白作用はないため、色素が沈着してしまった頑固な黄ばみに対する効果は限定的です。

皮脂汚れに強い:セスキ炭酸ソーダを使う

重曹を使っても今ひとつ効果が感じられない、もう少し強力に皮脂汚れを落としたい、という場合におすすめなのが「セスキ炭酸ソーダ」です。

セスキ炭酸ソーダは、重曹(炭酸水素ナトリウム)と炭酸ナトリウムから成るアルカリ剤です。pH値が9.8前後と、重曹(pH8.2前後)よりもアルカリ度が高いため、酸性の汚れである皮脂や血液、タンパク質汚れに対してより強力な洗浄力を発揮します。水に溶けやすい性質を持っているため、スプレーにして使うのも便利です。

【セスキ炭酸ソーダスプレーによるプレケア】

- スプレーボトルに水500mlとセスキ炭酸ソーダ小さじ1杯を入れ、よく振って溶かします。

- 洗濯前に、ワイシャツの襟や袖口、脇などの黄ばみが気になる部分に、セスキ炭酸ソーダスプレーをシュッと吹きかけます。

- 20〜30分ほど放置してから、他の洗濯物と一緒に洗濯機で洗います。これだけでも、皮脂汚れの落ち方が格段に変わります。

【つけおき洗い】

- 40℃程度のぬるま湯5リットルに対し、セスキ炭酸ソーダを大さじ2〜3杯溶かします。

- ワイシャツを入れ、30分〜3時間程度つけおきします。

- つけおき後は、軽く絞ってそのまま洗濯機に入れ、通常通り洗濯します。

セスキ炭酸ソーダは、重曹よりも洗浄力が高いにもかかわらず、手荒れがしにくいというメリットもあります。ただし、アルカリ性が強いため、ウールやシルクといった動物性繊維には使用できません。また、アルミ製品は黒く変色させてしまうため、アルミ製の洗い桶などは使用しないように注意が必要です。

【頑固な黄ばみ】酸素系漂白剤を使った落とし方(オキシ漬け)

様々な方法を試しても落ちない、長年蓄積された頑固な黄ばみ。そんな手強い汚れに対する切り札となるのが、酸素系漂白剤(粉末タイプ)を使った「オキシ漬け」です。この方法は、酸素の力で汚れを強力に分解・漂白するため、諦めていたワイシャツの白さを取り戻せる可能性があります。ここでは、その具体的な手順と効果を最大限に引き出すためのコツを詳しく解説します。

準備するもの

オキシ漬けを成功させるためには、まず適切な道具を揃えることが重要です。以下のものを準備しましょう。

- 酸素系漂白剤(粉末タイプ):

オキシ漬けの主役です。代表的な製品には「オキシクリーン」や、シャボン玉石けんの「酸素系漂白剤」などがあります。主成分は「過炭酸ナトリウム」です。この成分が、後述するお湯と反応することで、大量の酸素の泡を発生させ、その酸化力で黄ばみの原因物質やシミ、ニオイの元を分解します。液体タイプの酸素系漂白剤(主成分:過酸化水素)よりも漂白力が強力なため、頑固な汚れには粉末タイプが適しています。 - 40℃~60℃のお湯:

これがオキシ漬けの成否を分ける最も重要なポイントです。過炭酸ナトリウムは、冷たい水では十分に反応せず、効果を発揮できません。最も活性化するのは40℃から60℃の温度帯です。給湯器の設定を50℃前後にするのが手軽で確実です。温度が低すぎると効果が半減し、逆に高すぎると(特に60℃以上)、ワイシャツの繊維(特にポリエステル混など)を傷めたり、色柄物の色落ちを促進したりするリスクがあるので、この温度帯を守ることが肝心です。 - 洗い桶やバケツ、シンクなど:

ワイシャツが全体的に、そしてゆったりと浸かる大きさの容器が必要です。ステンレス製やプラスチック製のものが適しています。キッチンのシンクを栓でせき止めて使うのも便利ですが、その場合は事前にシンクを綺麗に掃除しておきましょう。 - ゴム手袋:

酸素系漂白剤は弱アルカリ性です。素手で長時間触れると、皮膚のタンパク質を溶かし、手荒れや乾燥の原因になります。作業中は必ずゴム手袋を着用し、肌を保護しましょう。 - 計量スプーンやカップ:

製品のパッケージに記載されている使用量を守るために使用します。目分量ではなく、正確に計ることが効果を安定させ、無駄遣いを防ぎます。

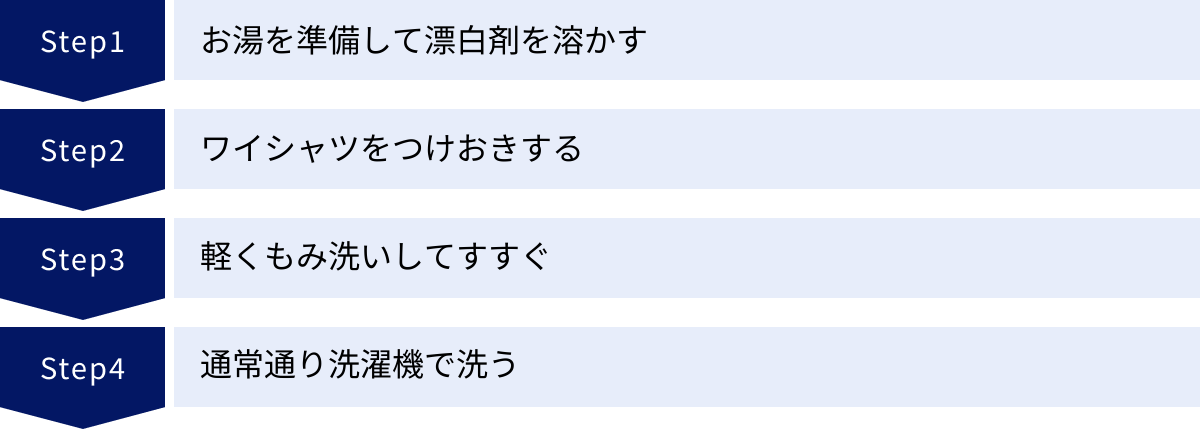

オキシ漬けの基本的な手順

準備が整ったら、いよいよオキシ漬けの実践です。正しい手順を踏むことで、安全かつ効果的に黄ばみを落とすことができます。

お湯を準備して漂白剤を溶かす

まず、洗い桶やシンクに、40℃~60℃のお湯を準備します。ワイシャツが完全に浸るくらいの量を溜めてください。次に、酸素系漂白剤を投入します。使用量は製品によって異なりますが、一般的にはお湯4リットルに対して大さじ2杯(約30g)程度が目安です。

ここで大切なのは、漂白剤をしっかりと溶かしきることです。粉末のまま溶け残っていると、その部分だけが衣類に付着して漂白ムラや変色の原因になったり、洗浄効果が十分に得られなかったりします。泡立て器や菜箸などを使って、お湯の中で粉末が見えなくなるまで、丁寧にかき混ぜてください。シュワシュワと音を立てて酸素の泡が発生し始めたら、洗浄液が完成した合図です。

ワイシャツをつけおきする

洗浄液が完成したら、黄ばんだワイシャツを静かに沈めます。衣類全体が洗浄液にしっかりと浸かるように、手で軽く押さえつけてください。衣類が浮き上がってきてしまう場合は、上に水を入れたペットボトルや陶器の皿などを重しとしてのせると、均一につけおきできます。

つけおき時間は、汚れの度合いによって調整しますが、基本的には30分から2時間程度が目安です。長ければ長いほど良いというわけではありません。長時間つけすぎると(例えば一晩中など)、一度剥がれた汚れが衣類に再付着してしまう「逆汚染」という現象が起きたり、生地の繊維を傷めて風合いを損ねたりする可能性があります。特に頑固な汚れで長めにつけたい場合でも、最長で6時間以内には引き上げるようにしましょう。

軽くもみ洗いしてすすぐ

つけおき時間が経過したら、ワイシャツを洗浄液から取り出します。この時点で、かなり黄ばみが薄くなっているはずです。もし、襟や袖口などにまだ頑固な黄ばみが残っているようであれば、その部分を両手で優しくもみ洗いします。洗浄液の力で汚れが浮き上がっている状態なので、強い力でこすらなくても効果があります。硬いブラシでゴシゴシこするのは、生地を毛羽立たせ、傷める原因になるので絶対に避けてください。

もみ洗いが終わったら、洗浄液を捨て、きれいな水(またはぬるま湯)で十分にすすぎます。漂白剤の成分や浮き出た汚れが繊維に残らないよう、水を2〜3回替えながら、泡が出なくなるまで丁寧に行いましょう。

通常通り洗濯機で洗う

最後の仕上げとして、すすいだワイシャツを洗濯機に入れます。他の洗濯物と一緒に洗っても基本的には問題ありませんが、念のため色移りが心配な場合は単独で、あるいは白いものだけを集めて洗いましょう。

この最終工程は非常に重要です。つけおき洗いで分解・浮き上がらせた汚れの粒子や、繊維の奥に残っている可能性のある漂白剤成分を、洗濯機の水流とすすぎによって完全に洗い流す目的があります。この一手間を加えることで、洗い上がりのスッキリ感が格段に向上し、清潔な状態にリセットできます。

洗濯が終わったら、形を整えて干します。日光に当てて干すと、紫外線による殺菌・消臭効果も期待でき、より白さが際立ちます。これで、頑固な黄ばみとの戦いは完了です。

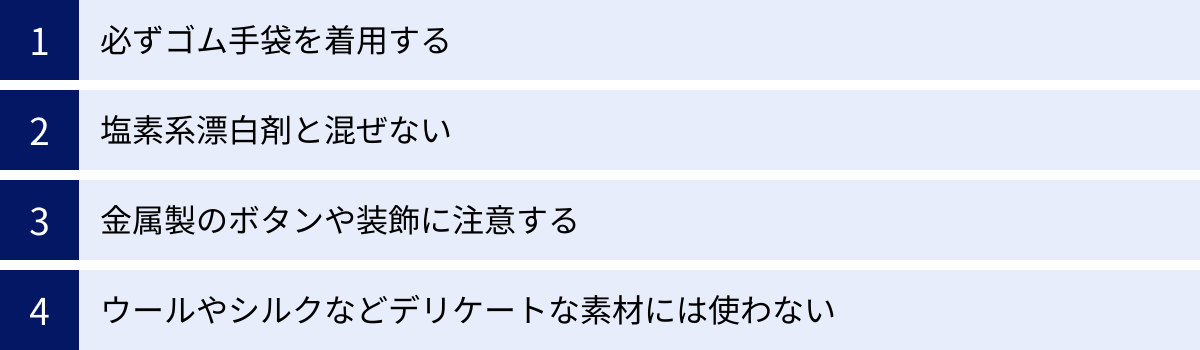

漂白剤やつけおき洗いをする際の注意点

酸素系漂白剤を使った「オキシ漬け」や、セスキ炭酸ソーダなどを使ったつけおき洗いは、黄ばみに対して非常に高い効果を発揮しますが、その一方で、取り扱いには十分な注意が必要です。これらは化学薬品であり、誤った使い方をすると衣類を傷めるだけでなく、人体に危険を及ぼす可能性もあります。安全に、そして効果的に作業を行うために、必ず守るべき注意点を詳しく解説します。

必ずゴム手袋を着用する

これは最も基本的かつ重要な注意点です。酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)やセスキ炭酸ソーダは、水に溶けるとアルカリ性の液体になります。人間の皮膚は弱酸性に保たれており、表面はタンパク質でできています。アルカリ性の液体は、このタンパク質を溶かす性質があるため、素手で直接触れると、皮脂が奪われてカサカサになったり、肌荒れを起こしたり、ひどい場合には化学やけどのような状態になったりすることがあります。

特に、つけおき洗いやもみ洗いのように、長時間にわたって洗浄液に手を入れる作業では、ゴム手袋の着用は必須です。面倒くさがらずに、作業を始める前から必ず装着する習慣をつけましょう。もし誤って洗浄液が皮膚についてしまった場合は、すぐに大量の流水でヌメリがなくなるまでしっかりと洗い流してください。肌が弱い方やアレルギー体質の方は、特に注意が必要です。

塩素系漂白剤と混ぜない

「混ぜるな危険」という表示は、絶対に軽視してはいけません。これは生命に関わる重大な警告です。酸素系漂白剤と塩素系漂白剤(主成分:次亜塩素酸ナトリウム、キッチンハイターやカビキラーなど)を混ぜ合わせると、有毒な塩素ガスが発生します。

化学的に説明すると、アルカリ性である酸素系漂白剤の溶液と、酸性の物質(または塩素系漂白剤そのもの)が反応すると、化学式「2HCl + NaClO → NaCl + H₂O + Cl₂↑」のような反応が起こり、塩素ガス(Cl₂)が急激に発生します。この塩素ガスは、目や喉、鼻の粘膜を強く刺激し、吸い込むと激しい咳や呼吸困難を引き起こします。高濃度のガスを吸い込んでしまうと、肺水腫などを起こし、命を落とす危険性すらあるのです。

「黄ばみとカビを一度に落としたい」といった安易な考えで、これらを混ぜて使用することは絶対にやめてください。また、酸性タイプの洗剤(トイレ用洗剤など)と混ぜることも同様に危険です。万が一混ぜてしまい、刺激臭が発生した場合は、すぐにその場を離れて窓を開けるなどして換気し、気分が悪ければ医師の診断を受けてください。漂白剤は単独で使用する、という原則を徹底しましょう。

金属製のボタンや装飾に注意する

見落としがちですが、ワイシャツに付いている金属製の付属品にも注意が必要です。酸素系漂白剤は、その酸化作用により、金属と反応して錆びさせたり、変色させたりすることがあります。

特に、金属製のボタンやファスナー、カフスボタンを通す部分の金具、ブランドロゴのプレートなどが付いているワイシャツをつけおき洗いする際は注意が必要です。これらの金属部分が漂白剤の溶液に長時間浸かると、化学反応を起こして黒ずんだり、錆が発生したりする可能性があります。一度変色や錆が発生すると、元に戻すのは非常に困難です。

対策としては、つけおきする前に、金属部分を食品用ラップなどで覆って保護する方法がありますが、完全ではありません。一番確実なのは、金属製の装飾が付いている衣類の長時間のつけおきは避けるか、ごく短時間で済ませることです。金属製のボタンなどが使われているかどうか、作業前に必ず確認しましょう。

ウールやシルクなどデリケートな素材には使わない

酸素系漂白剤やセスキ炭酸ソーダといったアルカリ性の洗浄剤は、すべての素材に使えるわけではありません。特に、ウール(羊毛)やシルク(絹)といった動物性のタンパク質繊維には絶対に使用してはいけません。

これらの繊維は、人間の髪の毛と同じタンパク質でできています。アルカリ性の液体は、前述の通りタンパク質を溶かす性質があるため、ウールやシルクに使用すると、繊維そのものを傷つけ、分解してしまいます。その結果、生地がゴワゴワになったり、縮んでしまったり、光沢が失われたり、最悪の場合は溶けて穴が開いたりするなど、回復不可能なダメージを受けてしまいます。

つけおき洗いが可能な素材は、基本的に綿(コットン)、麻(リネン)、そしてポリエステルやアクリルなどの化学繊維です。ただし、これらの素材であっても、染色が弱いものや特殊な加工が施されているものは、色落ちや風合いの変化が起こる可能性があります。

作業を始める前には、必ず洗濯表示タグを確認し、「素材」の欄をチェックする習慣をつけましょう。「毛」「絹」といった表示がある場合は、アルカリ性の漂白剤や洗浄剤の使用は避け、中性洗剤(おしゃれ着洗い用洗剤など)を使って優しく手洗いするか、専門のクリーニング店に任せるのが賢明です。

【最終手段】煮洗いで黄ばみを落とす方法

オキシ漬けを試してもまだ残る、年月を経て繊維の奥深くに染み込んでしまったような最悪レベルの黄ばみ。そんな、もはや捨てるしかないと諦めかけている白い綿のワイシャツがあるなら、試してみる価値のある最終手段が「煮洗い」です。これは、その名の通り衣類を鍋で煮て洗浄する方法で、昔から行われてきた伝統的な洗濯術です。高温と洗剤の力で、頑固な汚れを根こそぎ分解します。しかし、非常に強力な方法であると同時に、衣類への負担も大きいため、実行するには正しい知識と細心の注意が必要です。

煮洗いに必要なものと手順

煮洗いは、高温で処理するため、準備する道具にも制約があります。また、火を扱うため、安全管理も徹底しなければなりません。

【必要なもの】

- 大きな鍋: ワイシャツがゆったりと浸かるサイズの、深めの鍋が必要です。素材はステンレス製か、ホーロー製のものを選んでください。アルミ製の鍋は絶対に使用しないでください。煮洗いで使用する粉石鹸や酸素系漂白剤はアルカリ性であり、アルミと反応して黒く変色させてしまうためです。

- 洗浄剤: 「粉石鹸」が伝統的で一般的です。または、「酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)」も使用できます。両方を少量ずつ組み合わせると、さらに洗浄力が高まります。

- 菜箸やトング: 高温の鍋の中でワイシャツを動かしたり、取り出したりするために使います。やけど防止のため、長めのものを用意しましょう。

- ゴム手袋: 煮た後の熱いワイシャツを触る際に、やけどを防ぐために必要です。

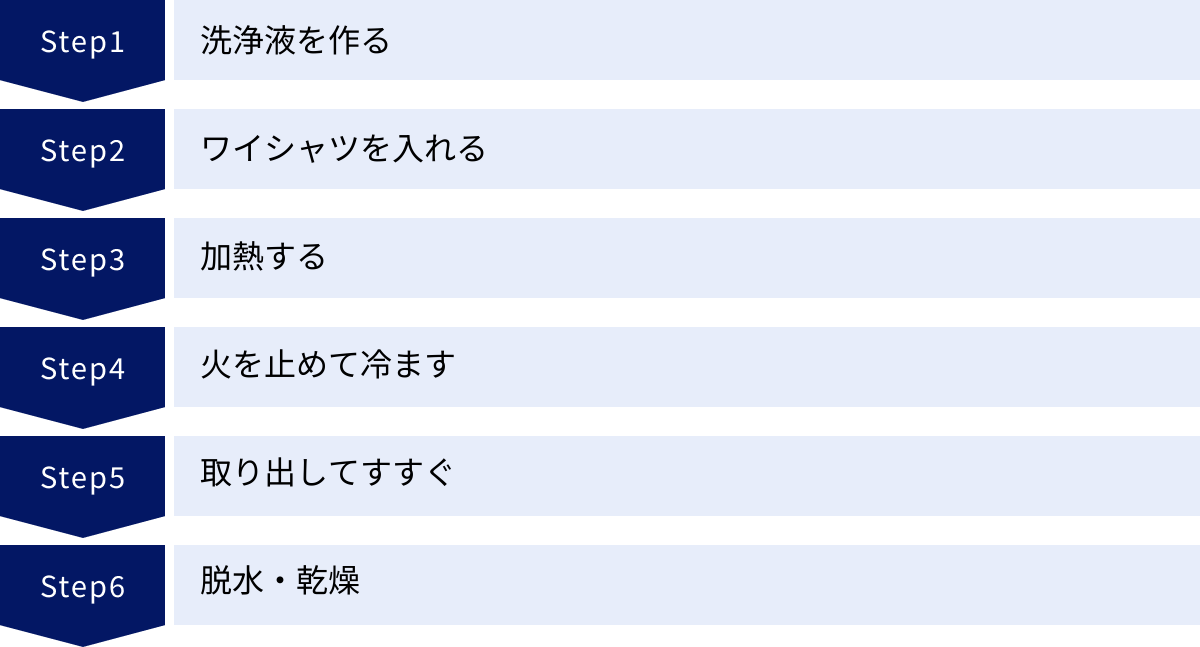

【煮洗いの手順】

- 洗浄液を作る: 鍋にワイシャツがしっかり浸かるくらいの水を入れ、火にかける前に洗浄剤を溶かします。水1リットルあたり、粉石鹸なら小さじ1〜2杯、酸素系漂白剤なら小さじ1杯程度が目安です。ここでしっかり溶かしておくのがポイントです。

- ワイシャツを入れる: ワイシャツを鍋に入れ、洗浄液が全体に行き渡るよう、菜箸などで軽く押さえて沈めます。

- 加熱する: 鍋を中火にかけ、ゆっくりと加熱します。沸騰させると生地を激しく傷めたり、吹きこぼれたりする危険があるため、沸騰直前の90℃〜95℃くらいの温度を保ちながら、弱火で10分〜20分ほど静かに煮ます。時々、菜箸で衣類を動かし、洗浄液が均一に当たるようにします。

- 火を止めて冷ます: 規定の時間が経ったら火を止め、やけどをしないように、鍋のお湯が自然に冷めるまで(少なくとも手で触れるくらいの温度になるまで)放置します。この冷めていく過程でも、汚れがじっくりと分解されていきます。

- 取り出してすすぐ: 鍋からワイシャツを取り出し、洗面器などに移します。まだ熱い場合があるので、ゴム手袋を着用して作業しましょう。きれいな水、またはぬるま湯で、洗剤成分や汚れが完全に出なくなるまで、何度も水を替えながら丁寧にすすぎます。

- 脱水・乾燥: すすぎが終わったら、軽く絞るか、洗濯機で1分ほど短時間だけ脱水し、形を整えて干します。煮洗い後の綿製品はシワになりやすいので、パンパンとしっかりシワを伸ばしてから干すのがコツです。

煮洗いができる素材か確認する

煮洗いは、その強力さゆえに、実施できる衣類が非常に限定されます。素材を間違えると、一瞬で衣類をダメにしてしまうリスクがあることを肝に銘じてください。

【煮洗いができる素材】

- 綿(コットン)100%の白いもの

- 麻(リネン)100%の白いもの

基本的に、煮洗いができるのはこの2つの天然繊維のみ、しかも色がついていない「白無地」のものに限ると考えるべきです。綿や麻は熱に強く、丈夫な繊維であるため、高温での処理に耐えることができます。

【煮洗いができない素材・注意が必要なもの】

- 化学繊維(ポリエステル、ナイロン、アクリルなど): これらの繊維は熱に弱く、高温で煮ると溶けたり、縮んだり、硬く変形したりしてしまいます。ワイシャツによくある綿とポリエステルの混紡素材も、ポリエステルが熱で損傷するため避けるべきです。

- 動物性繊維(ウール、シルク): 絶対にNGです。熱とアルカリで繊維がボロボロになり、修復不可能なダメージを受けます。

- 色柄物: 高温で処理すると、染料が溶け出して激しく色落ちしたり、他の部分に色が移ったりする可能性が非常に高いです。

- 特殊な加工がされたもの: 樹脂加工や形態安定加工などが施されているワイシャツは、熱によって加工が剥がれたり、変質したりすることがあります。

- 付属品: プラスチック製のボタンは熱で溶けたり変形したりする可能性があります。金属製の付属品も変色のリスクがあります。

煮洗いは、あくまで「捨てる前の最後の挑戦」と位置づけるべき最終手段です。高価なワイシャツや、少しでも不安がある場合は、決して安易に試さず、プロのクリーニング店に相談することをお勧めします。

今日から実践できる!ワイシャツの黄ばみを防ぐ5つの習慣

これまで黄ばみを「落とす」方法に焦点を当ててきましたが、さらに重要なのは、そもそも黄ばみを「作らない」ことです。日々の洗濯やケアに少し気を配るだけで、ワイシャツの白さを格段に長持ちさせられます。ここでは、今日からすぐに始められる、黄ばみを未然に防ぐための5つの効果的な習慣をご紹介します。

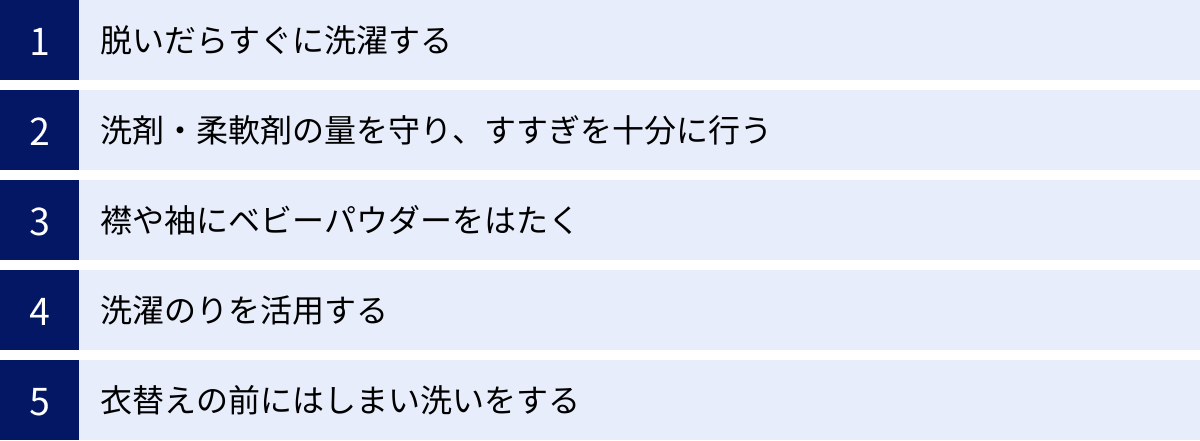

① 脱いだらすぐに洗濯する

これは黄ばみ予防における最も基本的で、かつ最も効果的な習慣です。皮脂汚れは、付着してからの時間が短ければ短いほど、簡単に落とすことができます。

ワイシャツを脱いだ後、洗濯カゴの中に何日も放置していませんか?その間に、繊維に付着した皮脂は空気中の酸素とどんどん結びつき、酸化が進んでいきます。酸化した皮脂は繊維と強固に結びつき、通常の洗濯では落としにくい頑固な汚れへと変化してしまいます。また、湿気を含んだ汚れは雑菌の温床となり、ニオイや黒ずみの原因にもなります。

理想は、その日のうちに洗濯すること。もし毎日の洗濯が難しい場合でも、少なくとも洗濯カゴに入れる前に、襟や袖口など特に汚れやすい部分に液体洗剤の原液を少量つけておく、あるいはセスキ炭酸ソーダスプレーを吹きかけておくといった「プレケア」をしておくだけで、汚れの固着を大幅に防げます。脱いだらすぐにケアする、という意識を持つことが、白さを保つ第一歩です。

② 洗剤・柔軟剤の量を守り、すすぎを十分に行う

「汚れがひどいから洗剤を多めに」という考えは、黄ばみ予防においては逆効果です。前述の通り、過剰な洗剤はすすぎ残しの原因となり、残留した洗剤成分が新たな汚れを呼び寄せ、黄ばみにつながります。

必ず洗剤のパッケージに記載されている使用量の目安を守り、洗濯物の量に合わせて正確に計量しましょう。汚れがひどい場合は、洗剤を増やすのではなく、つけおき洗いや部分洗いといった前処理で対応するのが正解です。

また、「すすぎ」の工程も非常に重要です。洗濯機の設定で「すすぎ1回」が標準になっている場合でも、ワイシャツを洗う際は「注水すすぎ」や「すすぎ2回」に設定を変更することを強くお勧めします。特に節水タイプのドラム式洗濯機は、少ない水量で効率よく洗う設計になっているため、意識してすすぎを丁寧に行うことで、洗剤や汚れの残留を最小限に抑えられます。

柔軟剤も同様に、規定量を守ることが大切です。過剰な柔軟剤は繊維を油分でコーティングしすぎてしまい、吸水性を損なうだけでなく、汚れや洗剤カスを衣類に閉じ込めてしまう可能性があります。

③ 襟や袖にベビーパウダーをはたく

これは、少し意外に思われるかもしれませんが、非常に効果的な予防策です。ワイシャツを着る前に、襟の内側や袖口など、肌に直接触れて皮脂が付着しやすい部分に、ベビーパウダーを薄くはたいておくのです。

ベビーパウダーの主成分であるタルク(滑石)の微細な粒子が、繊維の表面をコーティングし、一種のバリアのような役割を果たします。これにより、肌から分泌された皮脂や汗が、直接繊維の奥に染み込むのを防ぎ、パウダーの粒子が吸着してくれます。そして、次に洗濯する際には、このベビーパウダーが汚れと一緒に洗い流されるため、皮脂汚れが繊維に残りにくくなるのです。

手間もほとんどかからず、手軽に実践できる優れた方法です。同様の効果を謳った、襟・袖用の汚れ防止スプレーやシートなども市販されているので、そういったアイテムを活用するのも良いでしょう。

④ 洗濯のりを活用する

洗濯のりと聞くと、「ワイシャツをパリッとさせるためのもの」というイメージが強いですが、実は黄ばみ防止にも一役買います。洗濯のりは、繊維の表面に薄い膜を作り、ハリやコシを与えるだけでなく、この膜が汚れの付着を防ぐガードとしても機能します。

のりでコーティングされた繊維は、表面が滑らかになるため、皮脂やホコリなどの汚れが繊維の奥深くまで入り込みにくくなります。そして、次回の洗濯時には、こののりの膜が汚れと一緒に剥がれ落ちるため、洗浄効果が高まるのです。

昔ながらのPVA(ポリビニルアルコール)を水で薄めて使うタイプもありますが、手間がかかるため、アイロンがけの際に手軽に使えるスプレータイプの洗濯のり(キーピングなど)を活用するのがおすすめです。アイロン仕上げの際に、襟や袖口、前立て部分にスプレーするだけで、型崩れを防ぎつつ、汚れからもワイシャツを守ることができます。

⑤ 衣替えの前にはしまい洗いをする

季節が変わり、長期間着なくなるワイシャツをクローゼットにしまう前には、特別なケアが必要です。これを「しまい洗い」と呼びます。

「一度しか着ていないから、そのまましまっても大丈夫だろう」と考えるのは非常に危険です。たとえ目には見えなくても、着用した衣類には必ず皮脂や汗、ホコリが付着しています。これらのわずかな汚れが、数ヶ月間の保管期間中にゆっくりと酸化したり、ガス黄変を引き起こしたりして、次に取り出したときには頑固な黄ばみとなって現れるのです。

衣替えでワイシャツをしまう前には、一度、本記事で紹介した酸素系漂白剤を使ったつけおき洗いなどで、繊維の奥に残った見えない汚れまで徹底的に落としてから保管することを強く推奨します。この一手間が、次のシーズンも気持ちよくワイシャツを着るための、最も確実な投資となります。

ワイシャツを黄ばませないための正しい保管方法

せっかくきれいに洗濯し、黄ばみを予防する習慣を身につけても、保管方法が間違っていれば、その努力は水の泡となってしまいます。特に、長期間着用しない衣替えの時期には、保管環境がワイシャツの白さを左右する重要な要素となります。ここでは、黄ばみの原因となる「湿気」と「ガス」からワイシャツを守るための、正しい保管方法について解説します。

湿気の少ない風通しの良い場所で保管する

黄ばみの原因の一つであるカビや雑菌は、「湿度」「温度」「栄養分」の3つの条件が揃うと活発に繁殖します。洗濯で落としきれなかったわずかな皮脂汚れが栄養分となり、そこにクローゼット内の湿気と温度が加わることで、黄ばみや黒ずみ、嫌なニオイが発生する絶好の環境が生まれてしまいます。

したがって、ワイシャツを保管する場所は、できるだけ湿気が少なく、空気が循環する風通しの良い場所を選ぶことが鉄則です。理想的なのは、直射日光が当たらず、温度変化の少ない場所です。

しかし、多くの家庭ではクローゼットや押し入れに保管せざるを得ません。その場合は、以下の工夫で環境を改善しましょう。

- 除湿剤や乾燥剤を設置する: クローゼットの四隅や、衣装ケースの中に市販の除湿剤を置くことで、効果的に湿気を取り除くことができます。定期的に交換するのを忘れないようにしましょう。

- 定期的な換気: 週に一度でも良いので、クローゼットや押し入れの扉を全開にして、中の空気を入れ替える習慣をつけましょう。扇風機やサーキュレーターで風を送ると、より効果的です。

- 衣類を詰め込みすぎない: 衣類と衣類の間に隙間がないほどギュウギュウに詰め込むと、空気の通り道がなくなり、湿気がこもりやすくなります。ハンガーにかける場合も、衣装ケースに入れる場合も、8割程度の収納量を心がけ、ゆとりを持たせることが大切です。

- すのこを活用する: 押し入れの床や壁にすのこを置くことで、衣類と壁・床の間に空気の層ができ、通気性が向上して湿気がたまるのを防ぎます。

これらの対策を講じることで、カビや雑菌の繁殖を抑制し、湿気に起因する黄ばみを効果的に防ぐことができます。

クリーニングのビニール袋は外す

クリーニングから戻ってきたワイシャツにかけられているビニール袋。ホコリがつかなくて便利だと、そのままクローゼットにかけている方は非常に多いのではないでしょうか。しかし、これは黄ばみを防ぐ観点からは絶対にやってはいけない、代表的な間違いです。

あのビニール袋は、あくまでクリーニング店から自宅まで運ぶ間の汚れやホコリを防ぐための「運搬用カバー」であり、「保管用カバー」ではありません。ビニール袋をかけたまま保管すると、主に2つの深刻な問題が発生します。

- 湿気がこもる: ビニールは通気性が全くありません。そのため、袋の内部に湿気がこもりやすく、カビが発生する原因となります。クリーニングのプレス時に使用される蒸気の水分がわずかに残っている場合もあり、それが袋の中で結露することもあります。

- ガス黄変を促進する: 前述の通り、黄ばみの原因の一つに、石油ストーブやガスファンヒーターなどから発生する窒素酸化物(NOx)による「ガス黄変」があります。ビニール袋をかけたままにすると、この窒素酸化物が袋の中に侵入・滞留し、高濃度で繊維に接触することになります。さらに、クリーニングの際に使用されたドライクリーニングの溶剤が完全に揮発しきれていない場合、そのガスも袋の中に充満し、化学反応を促進してしまいます。

したがって、クリーニングから戻ってきた衣類は、保管する前に必ずビニール袋から取り出してください。そして、風通しの良い場所で1〜2時間ほど陰干しし、残っている可能性のある溶剤や湿気を完全に飛ばしてからクローゼットにしまいましょう。

もしホコリが気になる場合は、ビニール袋の代わりに、不織布(ふしょくふ)製の通気性の良いカバーにかけ替えることをお勧めします。不織布は、ホコリを防ぎつつも空気は通すため、湿気がこもる心配がありません。100円ショップやホームセンターなどで手軽に購入できます。このひと手間が、大切なワイシャツを長期にわたって白く保つための鍵となります。

どうしても落ちない黄ばみはクリーニング店に相談

これまでご紹介した様々な方法を駆使しても、どうしても落ちない頑固な黄ばみ。それは、汚れが繊維の構造と化学的に結合してしまっているか、あるいは家庭では扱えない特殊な汚れである可能性があります。そんな時は、無理に自分で解決しようとせず、衣類ケアの専門家であるクリーニング店に相談するのが最も賢明な選択です。

家庭での洗濯とプロのクリーニングには、使用する洗剤、機材、そして何より知識と技術に大きな違いがあります。家庭用の洗剤は安全性を最優先に作られているため、洗浄力には限界があります。一方、クリーニング店では、汚れの種類(油性、水性、不溶性など)や繊維の素材を正確に見極め、何十種類もの業務用洗剤や溶剤、シミ抜き剤の中から最適なものを組み合わせて使用します。

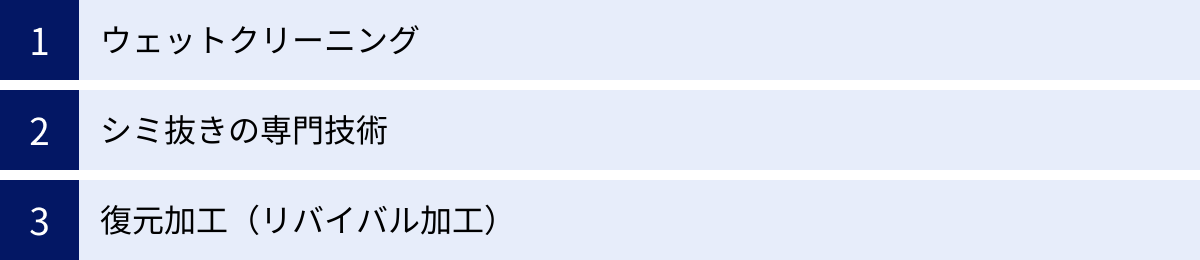

特に、黄ばみに対しては、以下のような専門的なサービスを提供している場合があります。

- ウェットクリーニング: ドライクリーニングでは落としきれない汗などの水溶性の汚れを、専門的な技術で水洗いする方法です。型崩れや縮みを防ぎながら、ニオイや黄ばみの原因を根本から洗い流します。

- シミ抜きの専門技術: クリーニング店の職人は、シミ抜きのプロフェッショナルです。黄ばみの状態や原因を分析し、超音波やスチーム、特殊な薬品を使って、繊維を傷めずに汚れだけを的確に分解・除去する技術を持っています。

- 復元加工(リバイバル加工): これは、通常のクリーニングでは落ちない黄ばみや黒ずみ、色移りなどを、特殊な漂白技術や洗浄技術を駆使して、新品に近い状態まで復元させるための特別なコースです。料金は通常のクリーニングよりも高くなりますが、諦めていた衣類を蘇らせることができる可能性があります。

大切なワイシャツや、高価で失敗したくないワイシャツの黄ばみに悩んだら、まずはクリーニング店のカウンターで相談してみましょう。その際、「いつ頃からある黄ばみか」「自分でどのような処理を試したか」といった情報を具体的に伝えることで、より的確な処置をしてもらいやすくなります。

家庭でのケアには限界があります。時にはプロの力を借りることも、お気に入りの衣類を長く大切に着続けるための重要な選択肢の一つです。自分でこれ以上悪化させてしまう前に、一度専門家に診断してもらう価値は十分にあります。