ゴアテックス(GORE-TEX)は、アウトドア愛好家から日常的に雨風を防ぎたい方まで、幅広い層に支持される高機能素材です。その最大の特徴である「防水透湿性」は、外部からの水の侵入を防ぎつつ、内部の湿気(汗)を外に逃がすことで、衣服内を常にドライで快適な状態に保ちます。しかし、この優れた機能も、適切なお手入れを怠ると十分に発揮されなくなってしまいます。

「高価なゴアテックスウェアは、下手に洗うと性能が落ちてしまいそうで怖い」と感じている方も少なくないかもしれません。しかし、その認識は実は誤解です。ゴアテックスの性能を長く維持し、快適な着心地を保つためには、定期的な洗濯と正しいメンテナンスが不可欠です。

この記事では、ゴアテックス製品の洗濯が必要な理由から、自宅で誰でも実践できる具体的な洗濯方法、性能を復活させるための熱処理のコツ、さらには撥水性が落ちてしまった際の最終手段まで、網羅的に詳しく解説します。正しい知識を身につけ、あなたの大切なゴアテックスウェアを最高のコンディションで長く愛用しましょう。

目次

ゴアテックスは洗濯NG?実は定期的な洗濯が必要な理由

ゴアテックス製品に対して「洗濯は避けるべき」というイメージを持つ方は依然として多いようです。しかし、これは過去のデリケートな素材のイメージや、高価な製品であるがゆえの慎重さから生まれた誤解に過ぎません。実際には、ゴアテックスの性能を最大限に引き出し、製品寿命を延ばすためには、汚れを適切に洗い流す定期的な洗濯こそが最も重要なのです。この章では、なぜ洗濯が必要なのか、その科学的な理由と、洗濯にまつわるよくある誤解を解き明かしていきます。

汚れはゴアテックスの機能を低下させる原因

ゴアテックスの心臓部といえるのが、「ゴアテックス メンブレン」という極めて薄いフィルム状の素材です。このメンブレンには、1平方センチメートルあたり約14億個もの微細な孔(あな)が開いています。この孔は、水滴の分子よりはるかに小さく、水蒸気の分子よりは大きいという絶妙なサイズに設計されています。この構造により、外からの雨や雪(水滴)は通さず、体から発せられる汗の蒸気(水蒸気)だけを効率的に外部へ排出する「防水透湿性」という相反する機能を実現しているのです。

しかし、この高性能なメンブレンも、汚れが付着するとその機能に深刻な影響を及ぼします。ウェアに付着する汚れは、泥やホコリだけでなく、目に見えにくい皮脂、汗の塩分、化粧品、日焼け止めなど多岐にわたります。これらの汚れが、メンブレンの微細な孔を物理的に塞いでしまうのです。孔が塞がれると、水蒸気の通り道がなくなり、透湿性が著しく低下します。その結果、ウェアの内部に湿気がこもり、汗が排出されずに結露してしまい、「内側から濡れる」という不快な状況に陥ります。これは、まるでビニール製のレインコートを着ているのと同じ状態で、ゴアテックス本来の快適さは失われてしまいます。

さらに、汚れは表面生地の「撥水性」にも悪影響を与えます。ゴアテックス製品の多くは、表生地にDWR(Durable Water Repellent:耐久撥水)加工が施されています。この加工は、生地の表面で水を弾き、水滴を玉のようにして転がり落とす役割を担っています。しかし、生地表面に皮脂やホコリなどの汚れが付着すると、その汚れが水を吸着してしまい、撥水性が機能しなくなります。水が弾かれずに生地表面にべったりと広がってしまうと、生地が水を含んで重くなり、冷たく感じるようになります。この状態を「ウェットアウト(メンブレン濡れ)」と呼びます。

ウェットアウトが発生すると、水の膜が生地表面を覆ってしまうため、その下にあるゴアテックス メンブレンからの水蒸気の排出が妨げられます。これもまた、透湿性を著しく阻害する大きな原因です。つまり、「汚れが付着する → 撥水性が低下する → ウェットアウトが発生する → 透湿性が低下する → 内部が蒸れて濡れる」という負のスパイラルに陥ってしまうのです。

汚れを放置することのデメリットはこれだけではありません。皮脂や汗は雑菌の栄養源となり、不快なニオイの原因になります。また、汚れが生地に固着すると、繊維そのものを劣化させ、ウェアの寿命を縮めることにも繋がりかねません。

洗濯で性能は落ちる?よくある誤解を解説

「洗濯するとゴアテックスの特殊なコーティングや加工が剥がれてしまうのではないか」という不安は、多くのユーザーが抱く共通の懸念点でしょう。しかし、結論から言えば、正しい方法で洗濯・乾燥を行えば、性能が落ちることはありません。むしろ、前述の機能低下の原因となる汚れをリセットし、購入時に近い性能を回復させることができます。

ゴアテックスの製造元であるW. L. Gore & Associates社自身が、自社の公式サイトなどで定期的な洗濯を強く推奨しています。これは、洗濯によって汚れを取り除くことが、防水透湿性や撥水性を維持するための最も効果的な手段であると公式に認めている証拠です。

(参照:ゴアテックス ブランド 公式サイト)

では、なぜ「洗濯はNG」という誤解が広まったのでしょうか。一つには、過去のアウトドアウェアには、洗濯に弱いデリケートな素材が多かったことが挙げられます。また、ゴアテックス製品が高価であるため、「失敗したくない」という心理が働き、過度に慎重になってしまうことも一因でしょう。しかし、現代のゴアテックス製品は、家庭での洗濯を前提とした高い耐久性を備えて設計されています。

もちろん、間違った方法で洗濯すれば性能を損なうリスクはあります。例えば、強力な洗剤や柔軟剤、漂白剤を使用したり、高温で洗濯・乾燥したり、過度な摩擦を加えたりすることは避けるべきです。しかし、これらはゴアテックスに限らず、多くの機能性ウェアに共通する注意事項です。

重要なのは、「洗濯しないことのリスク」を正しく理解することです。洗濯をためらった結果、汚れが蓄積し、透湿性も撥水性も失われたウェアを使い続けることこそ、ゴアテックスの価値を最も損なう行為と言えるでしょう。

例えば、週末の登山で泥だらけになったジャケット、雨の日の自転車通勤で毎日使うレインパンツ、汗をたくさんかいた夏フェスでのアウターなど、ウェアが汚れたり、水を弾かなくなったりしたと感じた時が、まさに洗濯のタイミングです。定期的な洗濯は、ゴアテックス製品を長く、快適に、そして安全に使い続けるための、最も重要で基本的なメンテナンスなのです。

ゴアテックスを洗濯する前の準備

ゴアテックスウェアの洗濯を成功させるためには、洗濯機に投入する前の「準備」が極めて重要です。この一手間をかけるかどうかが、ウェアの性能を維持し、寿命を延ばすための分かれ道となります。ここでは、洗濯を始める前に必ず行うべき2つの重要なステップについて、その理由とともに詳しく解説します。

必ず洗濯表示を確認する

ゴアテックス製品の洗濯において、最も優先されるべき情報は、ウェア自体に縫い付けられている「洗濯表示タグ」の指示です。この記事で紹介する内容は一般的なゴアテックス製品の洗濯方法ですが、最終的な判断は必ず個別の製品の洗濯表示に従ってください。

なぜなら、一口に「ゴアテックスウェア」と言っても、その構造は製品によって様々だからです。表地や裏地の素材、デザイン、使用されている副資材(ファスナー、ボタン、接着パーツなど)はメーカーやモデルごとに異なります。例えば、ゴアテックス以外に天然素材(ウールやダウンなど)が組み合わされている場合や、特殊なプリントや加工が施されている場合、一般的なゴアテックスの洗濯方法が適さない可能性があります。洗濯表示は、その製品を最も安全かつ効果的にクリーニングするための、メーカーからの「公式な取扱説明書」なのです。

洗濯表示タグには、以下のような情報が記号で示されています。これらの記号の意味を正しく理解することが、失敗を防ぐ第一歩です。

- 洗濯槽のマーク(家庭洗濯):

- マークの中に数字が書かれている場合、その数字が洗濯液の上限温度を示します(例:「40」は40℃以下)。

- マークの下に線が1本あれば「弱い洗濯」、2本あれば「非常に弱い洗濯」を意味します。ゴアテックス製品では、この線が入っていることが多いです。

- マークに手が描かれていれば「手洗いのみ可能」を意味します。

- マークに×が付いていれば「家庭での洗濯は不可」です。この場合はクリーニング店に相談する必要があります。

- 三角形のマーク(漂白):

- 白抜きの三角形は「塩素系および酸素系の漂白剤が使用できる」ことを意味します。

- 斜線入りの三角形は「酸素系漂白剤のみ使用できる」ことを意味します。

- ×が付いた三角形は「塩素系・酸素系ともに漂白剤の使用は不可」を意味します。ゴアテックス製品では、ほぼ全ての製品でこの表示になっています。

- 四角形のマーク(乾燥):

- 四角形の中に円があるマークは「タンブル乾燥(乾燥機)」に関する表示です。

- 円の中の点が2つなら「上限80℃」、1つなら「上限60℃」での乾燥が可能です。ゴアテックス製品では、点が1つの「低温設定」が推奨されることが多いです。

- マークに×が付いていれば「タンブル乾燥は不可」です。

- 円がない四角形は「自然乾燥」の方法を示します。縦線は「つり干し」、横線は「平干し」を意味し、左上に斜線があれば「日陰で干す」ことを推奨しています。

- アイロンのマーク(アイロン仕上げ):

- マークの中の点が3つなら「上限200℃」、2つなら「上限150℃」、1つなら「上限110℃」を意味します。ゴアテックスの撥水性を回復させるためのアイロンがけでは、この「低温設定」が基本となります。

- マークに×が付いていれば「アイロン仕上げは不可」です。

これらの記号を一つひとつ確認し、自分のウェアが「洗濯機で洗えるか」「乾燥機は使えるか」「推奨される温度は何度か」といった情報を正確に把握しましょう。もしタグが擦り切れて読めない場合は、その製品のメーカー公式サイトで同モデルの情報を探すか、カスタマーサービスに問い合わせることをおすすめします。「たぶん大丈夫だろう」という安易な判断が、高価なウェアを台無しにする原因となり得ます。

全てのファスナーやベルトを閉じる

洗濯表示の確認が終わったら、次に行うのがウェアの各部を正しく閉じる作業です。一見地味な作業ですが、これもウェアを保護するために非常に重要なプロセスです。

洗濯槽の中では、水流によってウェアが激しく攪拌されます。このとき、もしファスナーやベルクロが開いたままだと、様々なトラブルを引き起こす可能性があります。

- 生地へのダメージを防ぐ:

開いたままのファスナーの硬い歯(エレメント)やスライダーは、洗濯中にゴアテックスのデリケートな生地表面や、内側のメンブレンを傷つけたり、引っ掻いたりする恐れがあります。特に、目の細かいメッシュの裏地などは簡単に破損してしまいます。 - 型崩れを防止する:

ポケットのフラップや袖口のベルクロ(マジックテープ)、フードや裾のドローコードなどをすべて適切に閉じて固定することで、洗濯中のウェアのねじれや絡まりを防ぎます。これにより、ウェア本来の立体的な形状が崩れるのを防ぎ、洗濯後も美しいシルエットを保つことができます。 - 他の衣類や洗濯槽を保護する:

これはゴアテックスウェアを単独で洗うのではなく、他の衣類と一緒に洗う場合(基本的には単独洗いが推奨されますが)に特に重要です。開いたファスナーやフックが他の衣類に引っかかり、傷つけてしまうことを防ぎます。また、硬い金属やプラスチックのパーツが洗濯槽の内壁に当たって傷をつけるリスクも低減できます。

具体的には、以下の箇所をすべてチェックし、きちんと閉じておきましょう。

- フロントのメインファスナー

- 各ポケットのファスナー

- 脇の下のベンチレーションファスナー

- 袖口のベルクロストラップ

- フードや裾のドローコード(きつく締めすぎず、軽く引いてバタつかない程度に調整します)

- 取り外し可能なフードやパウダースカート(洗濯表示で個別に洗う指示がなければ、付けたままでOKです)

このひと手間を洗濯前の習慣にすることで、ウェアへの物理的なダメージを最小限に抑え、結果的に製品の寿命を大きく延ばすことができます。準備を制する者は、洗濯を制すると言っても過言ではありません。

ゴアテックスの基本的な洗濯方法

準備が整ったら、いよいよ洗濯の工程に入ります。ゴアテックスの洗濯は、主に「洗濯機で洗う方法」と「手洗いする方法」の2つがあります。どちらの方法でも重要なのは、「生地に優しく、しかし汚れはしっかりと落とし、洗剤成分を一切残さない」という点です。ここでは、それぞれの方法について、具体的な手順とコツを詳しく解説します。

洗濯機で洗う方法

洗濯表示で洗濯機の使用が許可されている場合、この方法が最も手軽で効率的です。正しいコースと設定を選べば、手洗いと同等、あるいはそれ以上に効果的に洗浄できます。

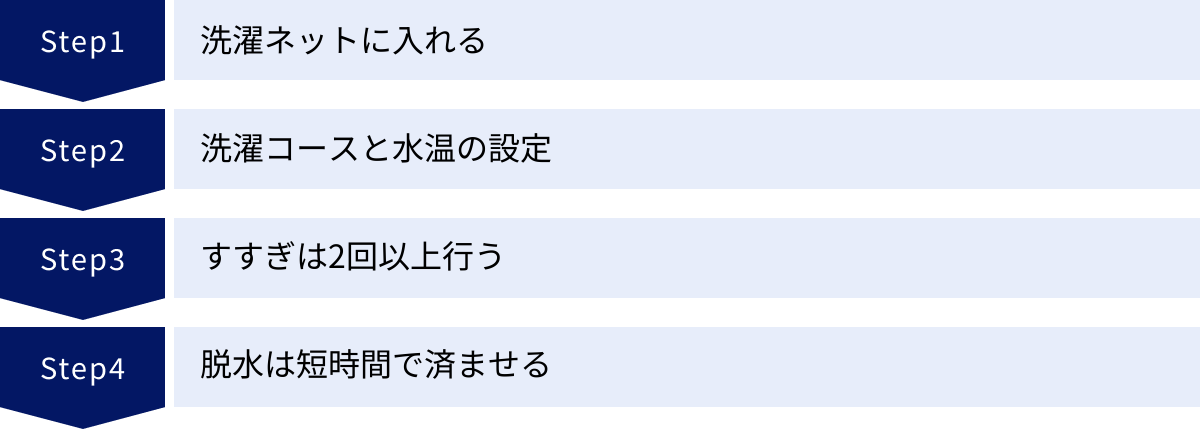

洗濯ネットに入れる

洗濯機で洗う際は、必ず洗濯ネットを使用しましょう。ウェアをたたんで、大きすぎず小さすぎないジャストサイズのネットに入れるのがポイントです。洗濯ネットには、以下のような重要な役割があります。

- 摩擦の軽減: 洗濯槽の中でウェアが他の洗濯物(一緒に洗う場合)や洗濯槽の壁と直接擦れるのを防ぎ、生地表面の摩耗を最小限に抑えます。

- 絡まり防止: ウェアが伸びたり、袖がねじれたりするのを防ぎ、型崩れを防止します。

- パーツの保護: 事前に閉じたファスナーやベルクロが、万が一洗濯中に開いてしまった場合でも、ネットが保護壁となり、生地や洗濯槽を傷つけるリスクを低減します。

ネットに入れる際は、ウェアをきれいにたたむことで、シワの発生を抑える効果も期待できます。

洗濯コースと水温の設定

洗濯機の設定は、ゴアテックスの性能を維持する上で非常に重要です。以下の設定を基本としましょう。

- 洗濯コース: 「手洗いコース」「おしゃれ着コース」「ドライコース」「弱水流コース」など、衣類への負担が最も少ないコースを選択します。これらのコースは、優しい水流で洗い、脱水時間も短く設定されているため、デリケートなゴアテックスウェアに適しています。

- 水温: 40℃以下のぬるま湯が最適です。ゴアテックスのメーカーもこの温度を推奨しています。冷水よりもぬるま湯の方が、皮脂などの油性の汚れを効果的に溶かし出し、洗浄力を高める効果があります。ただし、40℃を超える高温は絶対に避けてください。高温は、縫い目を防水しているシームテープの接着剤を劣化させ、剥がれの原因になったり、生地が縮んだりするリスクがあります。

すすぎは2回以上行う

すすぎは、ゴアテックスの洗濯において最も重要な工程の一つです。なぜなら、洗剤成分の残留は、透湿性と撥水性の両方を著しく低下させる最大の原因だからです。洗剤がメンブレンの微細な孔や、表生地の撥水基を覆ってしまうと、せっかく洗濯しても機能が回復しないという本末転倒な結果を招きます。

これを防ぐため、すすぎは最低でも2回、できれば念入りに行う設定を選びましょう。洗濯機に「注水すすぎ」の機能があれば、水を溜めてすすぐ「ためすすぎ」よりも効率的に洗剤を洗い流せるため、積極的に活用することをおすすめします。すすぎの回数を1回増やすだけで、ウェアの仕上がりは格段に向上します。

脱水は短時間で済ませる

脱水工程では、ウェアに強い遠心力がかかります。長時間の脱水は、生地に過度な圧力をかけ、深いシワを刻んだり、シームテープにダメージを与えたりする原因となります。

したがって、脱水時間は1分から長くても3分程度の短時間に設定しましょう。ゴアテックス生地自体はほとんど水を吸わないため、短時間の脱水でも余分な水分は十分に切ることができます。脱水が終わったら、すぐに洗濯機から取り出し、次の乾燥工程に移ります。

手洗いする方法

洗濯表示で手洗いが指定されている場合や、洗濯機が使えない環境、あるいは特に汚れがひどい部分を集中してケアしたい場合には、手洗いが有効です。

ぬるま湯でやさしく押し洗いする

手洗いの場所としては、衣類全体を広げられる浴槽や、大きめのタライ、シンクなどが適しています。

- まず、40℃以下のぬるま湯を張り、規定量のゴアテックス用洗剤を投入してよく溶かします。

- ウェアをぬるま湯の中に完全に沈め、やさしく「押し洗い」をします。ウェアを畳んだり広げたりしながら、全体に洗浄液が浸透するように、上からゆっくりと押しては浮かせる動作を繰り返します。

- 「もみ洗い」や「こすり洗い」は絶対に避けてください。強い摩擦は生地表面の撥水加工を傷め、生地そのものを劣化させる原因になります。

- 襟元や袖口、裾など、特に汚れが目立つ部分は、洗浄液を直接少量つけ、柔らかいスポンジやタオル、使い古しの歯ブラシなどで軽く叩くようにして汚れを浮かせます。この際も、ゴシゴシと強くこすらないように注意が必要です。

洗剤が残らないようにしっかりすすぐ

手洗いの場合も、すすぎが最も重要なポイントです。

- 洗浄液を抜き、きれいなぬるま湯を入れ替えます。

- 押し洗いの要領で、ウェアを優しく押しながら、内部に残った洗剤を押し出します。

- この作業を、泡が出なくなり、水の濁りが完全になくなるまで、最低でも2〜3回は繰り返します。洗剤が残っていると機能低下に直結するため、ここは時間をかけて丁寧に行いましょう。

- すすぎが終わったら、ウェアを強く絞るのは厳禁です。軽く押して水分を切るか、バスタオルに挟んで水気を吸い取るようにしましょう。その後、ハンガーにかけて水滴が落ちるのを待ってから、乾燥工程に移ります。

ゴアテックス洗濯時の洗剤選びと注意点

ゴアテックスウェアの性能を最大限に引き出し、長く維持するためには、洗濯方法だけでなく「何を使って洗うか」という洗剤選びが決定的に重要です。一般的な衣類用洗剤には、ゴアテックスの機能を損なう成分が含まれていることが多く、知らずに使用するとウェアの寿命を縮めてしまうことにもなりかねません。ここでは、最適な洗剤の選び方と、絶対に使用してはならない洗剤について詳しく解説します。

おすすめはアウトドアウェア専用の中性洗剤

結論から言うと、ゴアテックス製品の洗濯には、アウトドアウェア専用に開発された中性洗剤の使用を強く推奨します。専用洗剤が推奨されるのには、明確な理由があります。

- 機能性への配慮:

専用洗剤の最大の特徴は、ゴアテックスの命である「防水透湿性」や「撥水性」を損なわないように成分が調整されている点です。後述する柔軟成分や漂白剤、蛍光増白剤といった機能低下を招く成分が一切含まれていません。 - 最適な洗浄力:

アウトドアウェアに付着しやすい泥、砂、皮脂、汗といった特有の汚れを効果的に落とす洗浄力を持ちながら、生地へのダメージは最小限に抑えるように設計されています。一般的な洗剤のように過剰な洗浄力で生地を傷めたり、逆に弱すぎて汚れが残ったりすることがありません。 - 優れたすすぎ性能:

専用洗剤は、繊維に洗剤成分が残留しにくい「低残留性」を重視して作られています。これにより、すすぎの際に洗剤がスムーズに洗い流され、メンブレンの孔を詰まらせるリスクを大幅に低減できます。すすぎが不十分になりがちな家庭の洗濯機でも、安心して使用できる設計になっています。

また、洗剤の液性が「中性」であることも重要なポイントです。一般的な洗剤に多い「弱アルカリ性」の洗剤は、洗浄力が高い反面、生地のコーティングや繊維そのものにダメージを与える可能性があります。その点、中性洗剤は素材への攻撃性が低く、デリケートな機能性素材の洗濯に適しています。

専用洗剤はアウトドア用品店や大型スポーツ店、オンラインストアなどで購入できます。初期投資は多少かかりますが、高価なゴアテックスウェアを最高の状態で長く使うための保険と考えれば、非常にコストパフォーマンスの高い選択と言えるでしょう。

使ってはいけない洗剤(柔軟剤・漂白剤・蛍光増白剤)

ゴアテックスの洗濯において、以下の成分を含む洗剤や仕上げ剤の使用は絶対に避けてください。これらはウェアの性能を回復不可能なレベルまで低下させる危険性があります。

| 成分名 | ゴアテックスへの影響 | なぜ使ってはいけないか |

|---|---|---|

| 柔軟剤 | 透湿性・撥水性の著しい低下 | 柔軟成分が陽イオン系の界面活性剤であり、これが生地表面とメンブレンの孔を油膜のようにコーティングしてしまいます。撥水基を覆い水を弾かなくさせ、メンブレンの孔を塞いで湿気を逃がさなくするため、ゴアテックスの機能を完全に破壊します。一度付着すると除去が非常に困難です。 |

| 漂白剤(塩素系・酸素系) | メンブレン・生地の劣化、変色、防水機能の破壊 | 塩素系漂白剤の強力な酸化作用は、ゴアテックスメンブレン(ePTFEというフッ素樹脂)や、縫い目を保護するシームテープのポリウレタンを化学的に分解・破壊します。酸素系漂白剤も同様に素材を劣化させるリスクがあり、色落ちや変色の原因にもなります。シミ抜き目的であっても絶対に使用してはいけません。 |

| 蛍光増白剤(蛍光剤) | 撥水性の低下 | これは汚れを落とすのではなく、紫外線を吸収して青白い光を発することで生地を白く見せる特殊な染料です。この染料が生地表面に付着すると、DWR(耐久撥水)加工の撥水基の働きを阻害し、撥水性を低下させます。多くの市販の一般衣料用洗剤(特に粉末タイプ)に含まれているため、成分表示の確認が必須です。 |

| (一般的な)粉末洗剤 | 透湿性の低下の可能性 | 粉末洗剤は水に溶け残りやすく、その粒子がメンブレンの微細な孔を物理的に塞いでしまうリスクがあります。特に水温が低い場合や、すすぎが不十分な場合にこの問題が起きやすいため、溶け残りの心配がない液体タイプの中性洗剤を選ぶのが賢明です。 |

要約すると、「柔軟剤・漂白剤・蛍光増白剤」はゴアテックスにとっての三大NG成分と覚えてください。市販の洗剤を選ぶ際は、必ず裏面の成分表示を確認し、これらの成分が含まれていない「中性」の液体洗剤を選ぶ必要があります。しかし、最も安全で確実なのは、やはり前述のアウトドアウェア専用洗剤を使用することです。大切なウェアを守るためにも、洗剤選びには最大限の注意を払いましょう。

洗濯後の正しい乾かし方

洗濯でウェアをきれいにした後の「乾燥」工程は、単に水分を取り除くだけでなく、ゴアテックスの重要な機能である「撥水性」を回復させるための鍵を握る重要なプロセスです。汚れを落としただけでは、撥水性は完全には戻りません。適切な熱を加えることで、初めてその性能が蘇ります。ここでは、乾燥機を使う場合と自然乾燥の場合、それぞれの正しい方法と注意点を解説します。

乾燥機を使って乾かす場合

意外に思われるかもしれませんが、ゴアテックス製品の乾燥において、最も推奨される方法は家庭用の衣類乾燥機(タンブル乾燥機)を使用することです。ゴアテックスのメーカーもこの方法を公式に推奨しており、その理由は撥水性の回復にあります。

(参照:ゴアテックス ブランド 公式サイト)

ゴアテックスウェアの表面に施されているDWR(耐久撥水)加工は、微細な毛のような構造(撥水基)が生地表面から垂直に立っていることで、水を弾いています。しかし、着用や洗濯を繰り返すうちに、この撥水基が倒れてしまい、水を弾く力が弱まります。ここに適度な熱を加えることで、倒れていた撥水基が再び起き上がり、元の撥水性能を取り戻すことができるのです。

乾燥機を使えば、ウェア全体に均一かつ効率的に熱を加えることができるため、この撥水性の回復プロセスを最も効果的に行えます。

【乾燥機を使用する手順と注意点】

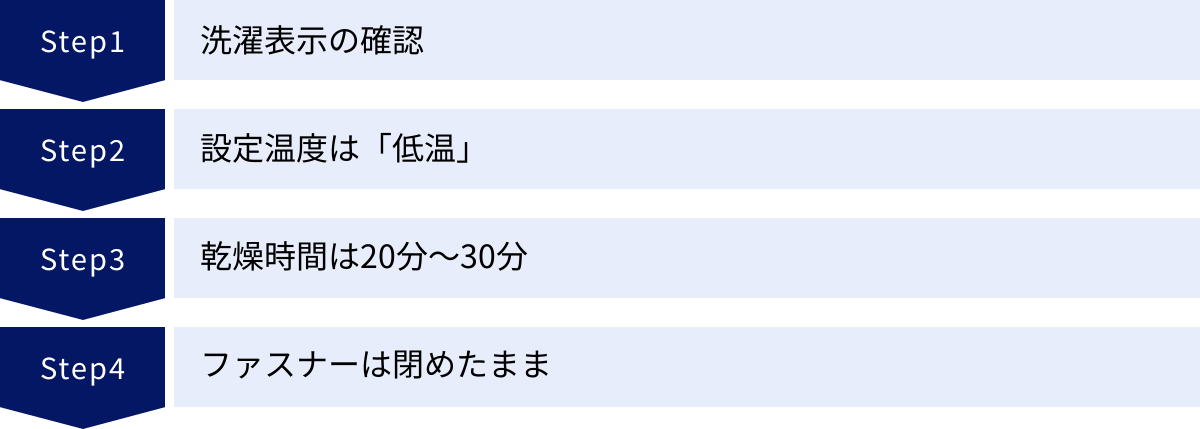

- 洗濯表示の確認: まず大前提として、ウェアの洗濯表示タグでタンブル乾燥が許可されていることを必ず確認します。×印が付いている場合は、この方法は使えません。

- 設定温度: 乾燥機の設定は「低温」を選びます。多くの乾燥機で60℃以下の設定です。高温設定はシームテープの剥がれや生地の収縮、劣化を招く危険があるため、絶対に避けてください。

- 乾燥時間: 洗濯・脱水が終わったウェアをそのまま乾燥機に入れ、20分〜30分程度を目安に乾燥させます。完全に乾いていなくても、この熱処理の工程が重要です。もし完全に乾いていない場合は、取り出して風通しの良い場所で干して仕上げるか、低温設定のままもう少し時間を延長します。

- ファスナーは閉めたまま: 洗濯時と同様に、ファスナー類はすべて閉めた状態で乾燥機に入れることで、パーツの損傷や生地へのダメージを防ぎます。

乾燥機は、撥水性を復活させるための最も手軽で確実な方法です。洗濯表示で許可されているならば、ぜひ積極的に活用しましょう。

自然乾燥で乾かす場合

自宅に乾燥機がない、またはウェアの洗濯表示でタンブル乾燥が禁止されている場合は、自然乾燥で乾かします。ただし、前述の通り、自然乾燥だけでは熱が加わらないため、撥水性は回復しません。自然乾燥の後には、次の章で解説するアイロンなどを使った熱処理が別途必要になります。

【自然乾燥の手順と注意点】

- 形を整える: 短時間の脱水が終わったら、すぐに洗濯機から取り出します。ウェアを軽く振りさばいて大きなシワを伸ばし、全体の形を整えます。

- 太めのハンガーにかける: 針金のような細いハンガーは、濡れたウェアの重みで肩の部分に跡がついてしまったり、型崩れの原因になったりします。なるべく肩部分に厚みのある、しっかりとしたハンガーを使用しましょう。

- 風通しの良い日陰で干す: 干す場所は、直射日光が当たらない、風通しの良い場所が最適です。直射日光に含まれる紫外線は、生地の色褪せを引き起こすだけでなく、ゴアテックスの素材自体を劣化させる原因になります。屋外であれば日陰、室内であれば窓際を避け、サーキュレーターなどで空気の流れを作ってあげると早く乾きます。

- 全てのファスナーを開ける: 乾燥を促進するため、洗濯時とは逆に、フロントファスナーやポケット、ベンチレーションなどをすべて開けて、空気の通り道を確保します。

この方法でウェアが完全に乾いたら、撥水性を回復させるための次のステップ「熱処理」に移ります。自然乾燥はあくまで水分を飛ばす工程であり、撥水性回復の仕上げは別途必要であることを覚えておきましょう。

熱処理で撥水性を復活させる2つの方法

洗濯によってウェアの汚れをきれいに洗い流し、完全に乾燥させたら、次に行うのがゴアテックスの性能を最大限に引き出すための「仕上げ」の工程、熱処理です。この一手間を加えることで、低下していた表面の撥水性が劇的に回復します。ここでは、誰でも家庭でできる代表的な2つの熱処理方法について、その原理と具体的な手順を解説します。

乾燥機で温風乾燥する

前章でも触れましたが、撥水性を回復させるための最も簡単で効果的な方法が、乾燥機による温風乾燥です。この方法は、洗濯後の濡れた状態から乾燥させる過程で行うのが最も効率的ですが、すでに自然乾燥で乾いたウェアに対して、熱処理のためだけに行うことも可能です。

【なぜ乾燥機が効果的なのか?】

ゴアテックスウェアの表生地には、DWR(耐久撥水)加工が施されています。これは、フッ素樹脂などの撥水成分を、目に見えないレベルで毛羽立たせるように生地表面に固着させたものです。新品の状態では、この撥水基が整然と垂直に立ち上がっており、水の分子を表面張力で弾き、水滴を玉状にして転がり落とします。

しかし、着用による摩擦や洗濯によって、この撥水基は様々な方向に倒れてしまいます。倒れた撥水基は水を弾く力が弱まり、生地表面に水がべったりと付着する「ウェットアウト」状態を引き起こします。

熱を加えるという行為は、この倒れてしまった撥水基を再び活性化させ、起き上がらせる効果があります。乾燥機は、ウェア全体にムラなく安定した温風を送り続けることができるため、撥水基を均一に立たせ、新品に近い撥水性能を蘇らせるのに最適なツールなのです。

【熱処理としての乾燥機の手順】

- 対象: 自然乾燥で完全に乾いたゴアテックスウェア。

- 設定: 低温設定(上限60℃)を選択します。

- 時間: 約20分間、温風乾燥を行います。

- 注意点: 高温設定は絶対に避けてください。生地の収縮やシームテープの剥離など、回復不可能なダメージを与える可能性があります。必ずウェアの洗濯表示でタンブル乾燥が可能であることを再確認してから行ってください。

この簡単な作業だけで、水を弾かなくなったと感じていたウェアが見違えるように水を弾くようになることも珍しくありません。

当て布をしてアイロンをかける

乾燥機がない場合や、洗濯表示でタンブル乾燥が禁止されているウェアには、アイロンを使った熱処理が有効な代替手段となります。この方法でも、乾燥機と同様に熱によって撥水基を立たせる効果が期待できます。ただし、乾燥機よりも手間がかかり、注意すべき点も多いため、慎重に作業を進める必要があります。

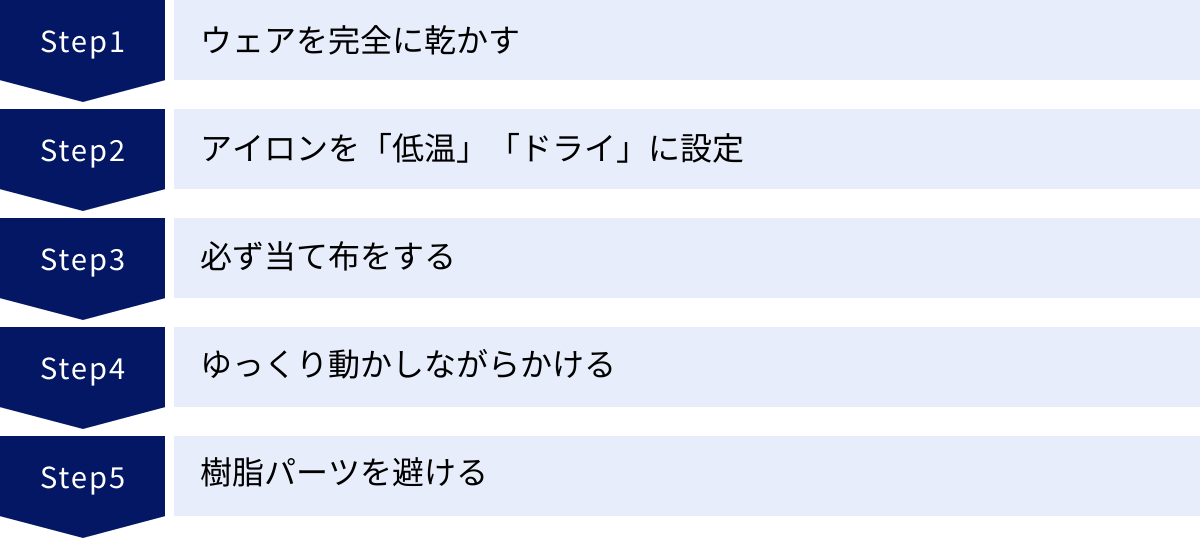

【アイロンによる熱処理の手順】

- ウェアを完全に乾かす: アイロンがけは、必ずウェアが完全に乾いた状態で行います。湿った状態で高温を当てると、生地を傷める原因になります。

- アイロンの設定: アイロンを「低温」「ドライモード」に設定します。温度の目安は110℃以下です。スチーム機能は絶対に使用しないでください。高温のスチームがゴアテックスメンブレンを傷つけたり、撥水加工に悪影響を与えたりする可能性があります。

- 必ず当て布をする: これが最も重要なポイントです。アイロンの熱い面を直接生地に当てると、生地が溶けたり、テカリが発生したりする危険があります。必ず、薄手の綿のハンカチや手ぬぐい、てぬぐいなどの当て布をウェアとアイロンの間に挟んでください。

- ゆっくりと動かしながらかける: 当て布の上から、アイロンをゆっくりと滑らせるように動かし、ウェア全体に均一に熱を加えます。一箇所に長時間アイロンを当て続けると、熱が集中しすぎて生地を傷める可能性があるため、常に動かし続けることを意識してください。

- 樹脂パーツを避ける: ファスナーのスライダーや引き手、ドローコードの留め具といったプラスチックや樹脂製のパーツは熱に弱いため、アイロンを当てないように注意深く作業します。

このアイロンがけによって、撥水性は大幅に回復します。特に、雨やザックのショルダーハーネスが当たりやすい肩周り、擦れやすい袖口やお尻周りなどは念入りに行うと効果的です。手間はかかりますが、正しく行えば乾燥機と同等の効果を得られる強力なメンテナンス方法です。

撥水性が戻らないときの最終手段:撥水剤の使い方

これまで紹介した「洗濯」と「熱処理」は、ウェアに残っているDWR(耐久撥水)加工の性能を回復させるためのメンテナンスでした。しかし、長年の使用による摩擦や、度重なる洗濯によって、DWR加工そのものが物理的に摩耗し、剥がれ落ちてしまうことがあります。この段階に至ると、いくら洗濯して熱処理を施しても、撥水性が回復することはありません。

このような状態になったときが、市販の撥水剤を使って「新たな撥水コーティングを施す」タイミングです。撥水剤は、失われたDWR加工を補い、再び生地表面に水を弾く層を作り出すための最終手段と言えます。ここでは、撥水剤の種類とそれぞれの特徴、正しい使い方について解説します。

撥水剤の種類と特徴

市販されているアウトドアウェア用の撥水剤は、主に「スプレータイプ」と「つけ込みタイプ」の2種類に大別されます。それぞれにメリット・デメリットがあり、用途に応じて使い分けるのが賢明です。

| 種類 | メリット | デメリット | おすすめの用途 |

|---|---|---|---|

| スプレータイプ | ・手軽で作業が簡単 ・肩やお尻など、部分的な処理が可能 ・裏地など撥水させたくない箇所を避けられる |

・均一に塗布するのが難しく、ムラになりやすい ・効果の持続性がつけ込みタイプに比べて短い傾向がある ・吸い込むと有害なため、必ず屋外の換気の良い場所で作業する必要がある |

・シーズン中の応急処置 ・特に摩耗が激しい部分の重点的な補強 ・撥水剤を初めて使う方 |

| つけ込みタイプ | ・ウェア全体にムラなく均一に撥水加工を施せる ・スプレータイプに比べて効果が長持ちする製品が多い |

・作業に手間がかかる(洗い桶やバケツが必要) ・薬剤の使用量が多くなりがち ・ウェアの裏地まで撥水加工されてしまう |

・ウェア全体の撥水性を根本からしっかりと回復させたいとき ・シーズンオフなど、時間をかけた本格的なメンテナンス |

手軽なスプレータイプ

スプレータイプの撥水剤は、その手軽さが最大の魅力です。撥水性が落ちてきたと感じる部分にシュッと吹きかけるだけで、応急処置的に性能を回復させることができます。

【スプレータイプの使い方】

- ウェアをきれいにする: 撥水加工を行う前には、必ずウェアを洗濯して汚れを完全に落としておく必要があります。汚れた上からスプレーしても、撥水剤がうまく定着せず、効果が十分に得られません。

- 製品の指示を確認する: スプレーするタイミングは製品によって異なり、「濡れたままの状態でスプレーするタイプ」と「完全に乾かしてからスプレーするタイプ」があります。必ず製品の取扱説明書を確認してください。

- 屋外で作業する: 撥水剤の溶剤やガスを吸い込むと人体に有害な場合があります。必ず、風通しの良い屋外やベランダなどで、風上を背にして作業してください。

- 均一にスプレーする: ウェアをハンガーにかけ、生地から20cmほど離した位置から、全体がしっとりと濡れるまで均一にスプレーします。特に撥水性を取り戻したい肩、袖、お尻周りなどは少し念入りにスプレーすると良いでしょう。液だれした場合は、きれいな布で軽く拭き取ります。

- 熱処理で定着させる: スプレー後、多くの製品では乾燥機やアイロンで熱を加えることで撥水成分が生地にしっかりと定着し、効果と持続性が向上します。これも製品の指示に従い、適切な熱処理を行ってください。

効果が長持ちするつけ込みタイプ

つけ込み(ウォッシュイン)タイプの撥水剤は、ウェア全体を撥水液に浸すことで、ムラなく強力な撥水コーティングを施すことができます。効果の持続性が高く、本格的なメンテナンスに適しています。

【つけ込みタイプの使い方】

- ウェアをきれいにする: スプレータイプと同様に、まずは洗濯が必須です。洗濯機の洗剤投入ケースに洗剤カスが残っていると撥水効果を阻害するため、あらかじめきれいに掃除しておくのが理想です。

- 撥水液を準備する: 洗濯機またはバケツやタライに、製品の指示に従った量の水(またはぬるま湯)と撥水剤を入れ、よくかき混ぜます。

- ウェアを浸す: きれいに洗濯・すすぎが終わったウェア(脱水はしないか、ごく短時間で済ませる)を、準備した撥水液に完全に浸します。洗濯機を使用する場合は、そのまま撥水加工のサイクルをスタートさせます。手作業の場合は、ウェア全体に液が浸透するように、時々かき混ぜながら製品指定の時間(10〜15分程度)放置します。

- 乾燥・熱処理: 撥水加工が終わったら、液から取り出し、製品の指示に従って乾燥させます。つけ込みタイプの場合も、熱処理(乾燥機またはアイロン)を行うことで性能が最大限に発揮されます。

どちらのタイプを選ぶにせよ、撥水剤の使用はあくまで最終手段です。まずは定期的な洗濯と熱処理でメンテナンスを行い、それでも撥水性が回復しなくなった場合に、これらの撥水剤の活用を検討しましょう。

プロがおすすめするゴアテックス用洗剤・撥水剤5選

ゴアテックスウェアのメンテナンスには専用の洗剤や撥水剤が不可欠ですが、市場には多くの製品があり、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、アウトドア愛好家や専門家の間でも評価が高く、実績のある定番の洗剤・撥水剤を5つ厳選して紹介します。それぞれの特徴を理解し、ご自身の用途に合った製品選びの参考にしてください。

グランジャーズ パフォーマンス ウォッシュ

イギリス生まれのケア用品専門ブランド「グランジャーズ」の定番クリーナーです。アウトドアウェアの性能を損なうことなく、汚れや臭いを効果的に除去します。

- 特徴: 環境への配慮を重視している点が大きな特徴です。有害なPFC(フッ素化合物)を含まないPFCフリー製品であり、環境認証である「ブルーサイン」を取得しています。洗浄成分がウェアに残留しにくく、DWR(耐久撥水)加工の効果を最大限に引き出す下地を作ります。また、洗浄と同時に撥水効果を付与する「クロージング 2イン1 ウォッシュ&リペル」という製品もありますが、洗浄と撥水は別々に行う方がより高い効果が期待できます。

- 用途: すべての防水透湿素材ウェア(ゴアテックス、eVENTなど)の洗濯に適しています。環境負荷を気にされる方や、確実な洗浄力を求める方におすすめです。

(参照:Grangers公式サイト)

NIKWAX テックウォッシュ

「ニクワックス」は、グランジャーズと並ぶアウトドア用ケア用品の世界的リーダーです。テックウォッシュは、その中でも最もスタンダードなクリーナーとして広く知られています。

- 特徴: 非合成洗剤、生分解性、不燃性、非危険物といった、人体と環境への安全性を追求した水性ベースのクリーナーです。洗剤成分が繊維の奥に残留しにくく、生地が元々持っている通気性(透湿性)や撥水性を阻害しません。長年の実績に裏打ちされた信頼性の高さが魅力です。

- 用途: ゴアテックスを含む、あらゆるアウトドアウェアや装備の洗濯に使用できます。初めて専用洗剤を使う方からベテランまで、誰にでも安心しておすすめできる定番中の定番製品です。

(参照:株式会社エバニュー NIKWAXブランドサイト)

モンベル O.D.メンテナンス マルチクリーナー

日本の大手アウトドアブランド「モンベル」が開発した、アウトドアウェア・ギア用の専用洗剤です。日本の気候やユーザーのニーズを熟知した製品作りが特徴です。

- 特徴: 植物由来の洗浄成分を使用しており、環境への負担が少ないのが魅力です。ゴアテックス製品だけでなく、ダウンや化繊綿のスリーピングバッグ、テントなど、幅広いアウトドア用品の洗浄に対応する汎用性の高さもポイントです。適度な洗浄力で、素材の風合いを損なわずに汚れを落とします。

- 用途: ゴアテックスウェアはもちろん、他のアウトドア用品もまとめてケアしたい方に最適です。国内ブランドならではの安心感と、比較的手に入れやすい価格も魅力の一つです。

(参照:株式会社モンベル 公式サイト)

ファイントラック オールウォッシュ

「finetrack(ファイントラック)」は、独創的なレイヤリングシステムで知られる日本の高機能ウェアメーカーです。自社のデリケートな製品をケアするために開発された洗剤が、このオールウォッシュです。

- 特徴: 100%天然由来成分で作られており、繊維へのダメージを極限まで抑えつつ、アウトドア特有の頑固な汚れをしっかりと落とすことを目指して開発されました。撥水性、吸汗性、ストレッチ性など、様々な機能性ウェアの性能を損なわないよう配慮されています。少量で高い洗浄力を発揮する濃縮タイプです。

- 用途: ゴアテックス製品はもちろん、ファイントラック独自の吸汗速乾素材「ドライレイヤー」など、特にデリケートな高機能ウェアの洗濯に最適です。素材への優しさを最優先したい方におすすめです。

(参照:株式会社finetrack 公式サイト)

グランジャーズ クロージング リペル

最後に紹介するのは、グランジャーズの「つけ込みタイプ」の撥水剤です。洗濯でウェアをきれいした後、失われた撥水性を強力に回復させるために使用します。

- 特徴: パフォーマンス ウォッシュと同様に、環境に優しいPFCフリーでブルーサイン認証を受けています。洗濯機を使い、すすぎの工程で投入するだけで、ウェア全体にムラなく撥水コーティングを施すことができます。もちろん、手洗いでのつけ込みも可能です。熱を加える(乾燥機やアイロン)ことで撥水効果が活性化され、高い持続性を発揮します。

- 用途: 洗濯と熱処理だけでは撥水性が戻らなくなったウェアの、本格的な撥水メンテナンスに使用します。シーズンオフの保管前などに、しっかりと性能を回復させておきたい場合に最適です。

これらの製品は、いずれもゴアテックスの性能を理解した上で開発されています。自分のウェアの状態やメンテナンスの目的に合わせて、最適な一品を選んでみてください。

ゴアテックスの洗濯に関するよくある質問

ここまでゴアテックスの洗濯方法について詳しく解説してきましたが、最後に、ユーザーから特によく寄せられる疑問について、Q&A形式でお答えします。

洗濯する頻度はどれくらい?

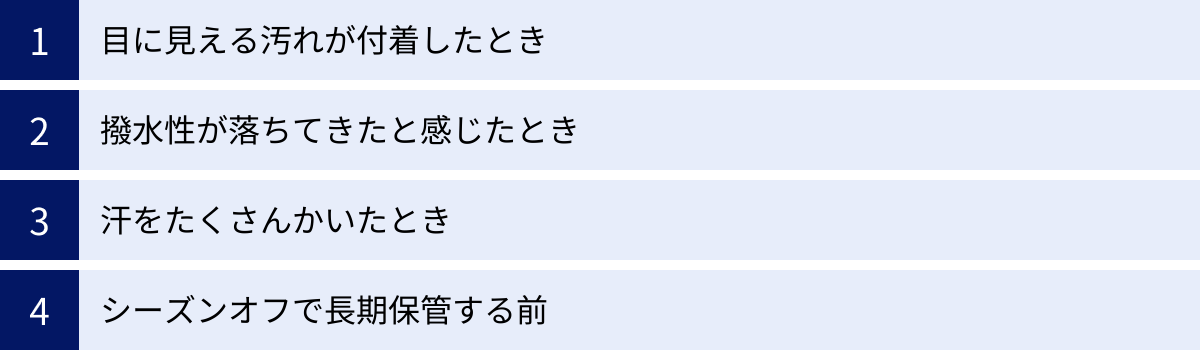

これは最も多く寄せられる質問の一つですが、「何回着たら洗濯」という明確なルールはありません。最適な洗濯頻度は、ウェアの使用状況、汚れの度合い、そしてユーザー自身の感覚によって異なります。ただし、判断の目安となる基本的な考え方はあります。

【洗濯を検討すべきタイミング】

- 目に見える汚れが付着したとき:

泥、食べこぼし、すすなどで明らかに汚れた場合は、放置せずにできるだけ早く洗濯しましょう。汚れは時間が経つほど繊維に固着し、落としにくくなります。 - 撥水性が落ちてきたと感じたとき:

雨や水を弾かなくなり、生地の表面がしっとりと濡れる「ウェットアウト」状態が見られたら、それは洗濯のサインです。表面に付着した皮脂やホコリが撥水性を阻害している可能性が高いです。 - 汗をたくさんかいたとき:

見た目はきれいに見えても、大量の汗をかけば、内側には皮脂や塩分が大量に付着しています。これらは透湿性を妨げ、ニオイの原因にもなるため、激しいアクティビティの後は洗濯することをおすすめします。

【用途別の洗濯頻度の目安】

- ヘビーユース(登山、バックカントリースキー、長期縦走など):

一度の使用でかなりの汗や汚れが付着するため、使用ごと、または2〜3回の使用に1回の洗濯が理想です。パフォーマンスを常に最高状態に保つことが、快適性と安全性に直結します。 - ライトユース(日帰りハイキング、キャンプ、釣り、フェスなど):

3〜5回の使用ごと、またはシーズンに2〜3回程度が目安です。ただし、雨に降られたり、泥で汚れたりした場合はその都度洗いましょう。 - カジュアルユース(街着、通勤・通学など):

そこまで頻繁に洗う必要はありませんが、襟元や袖口の皮脂汚れが気になったり、全体的にくすんで見えたりしたら洗濯のタイミングです。1シーズンに1〜2回でも、定期的に洗濯することで、長くきれいに着ることができます。 - 長期保管前:

シーズンが終わり、次のシーズンまで長期間保管する前には、必ず洗濯してからしまいましょう。汚れたまま保管すると、皮脂が酸化して黄ばみや変色の原因になったり、生地の劣化を早めたり、カビや虫食いのリスクも高まります。

重要なのは、「洗いすぎ」を過度に心配しないことです。正しい方法で洗濯する限り、ウェアへのダメージは最小限です。むしろ、洗濯せずに汚れを放置し続けることの方が、ゴアテックスの性能と寿命にとって遥かに大きなダメージとなります。

クリーニングに出しても大丈夫?

自宅での洗濯に自信がない、あるいは手間をかけたくないという場合、プロのクリーニング店に依頼することも一つの選択肢です。基本的にはクリーニングに出しても問題ありませんが、いくつかの重要な注意点があります。

【最適な選択肢:アウトドアウェア専門のクリーニング店】

最も安心で確実なのは、アウトドアウェアやスキーウェアなどを専門に扱っているクリーニング店に依頼することです。

- メリット:

- ゴアテックスをはじめとする機能性素材の特性を熟知している。

- 専用の洗剤や溶剤、機材を使用している。

- 撥水加工のノウハウが豊富で、最適な方法で仕上げてくれる。

- シミ抜きやリペアなど、専門的な相談にも乗ってくれることが多い。

- デメリット:

- 店舗数が限られているため、近所にない場合は宅配サービスを利用する必要がある。

- 一般のクリーニング店に比べて料金が高めになる傾向がある。

【一般のクリーニング店に依頼する場合の注意点】

近所に専門のクリーニング店がない場合は、一般のクリーニング店に依頼することになりますが、その際は以下の点を必ず確認・伝達してください。

- 「ゴアテックス製品である」ことを明確に伝える:

受付時に、これが特殊な機能性素材であることをはっきりと伝えましょう。 - 「水洗い」を指定する:

一部の製品を除き、ゴアテックスはドライクリーニングで使用される石油系溶剤によってメンブレンやシームテープが損傷する可能性があります。必ず「ウェットクリーニング」または「水洗い」で依頼してください。 - 「撥水加工」も併せて依頼する:

クリーニングとセットで撥水加工を依頼することで、撥水性を回復させることができます。どのような加工を施すのか(シリコン系かフッ素系かなど)を確認できると、より安心です。 - 「柔軟剤は使用しないでください」と念を押す:

万が一にも柔軟剤が使われることがないよう、はっきりと伝えておきましょう。

信頼できる一般のクリーニング店であれば、これらの要望に適切に対応してくれます。しかし、中には機能性素材の知識が乏しい店舗も存在する可能性があるため、依頼する前にお店の評判などを確認することをおすすめします。

最終的には、この記事で紹介した方法で自宅でメンテナンスを行うことが、最もコストを抑えられ、ウェアの状態を自分の目で確かめながらケアできる最善の方法と言えるでしょう。正しい知識と手順を身につければ、自宅でのゴアテックスケアは決して難しいことではありません。