「子供が公園で遊んで、服が泥だらけ…」「部活動のユニフォームについた頑固な泥汚れが、何度洗っても落ちない…」そんな経験はありませんか?泥汚れは、一般的な汗や皮脂の汚れとは性質が全く異なり、普通の洗濯方法ではなかなかキレイにならない、主婦(夫)や親御さんにとって非常に厄介な汚れの一つです。

泥汚れを落とすには、その正体と性質を正しく理解し、適切な手順で洗濯することが不可欠です。間違った方法で洗ってしまうと、かえって汚れを繊維の奥深くに定着させてしまい、取り返しのつかないことになる可能性すらあります。

この記事では、なぜ泥汚れが落ちにくいのかという根本的な理由から、家庭で実践できる効果的な洗濯方法まで、科学的な根拠に基づいて徹底的に解説します。特に、泥汚れ落としの”切り札”として名高い「ウタマロ石鹸」を効果的に使う方法をはじめ、正しい洗濯の5つのステップ、あると便利なグッズ、アイテム別の洗い方のコツまで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、もう頑固な泥汚れに頭を悩ませることはなくなるでしょう。正しい知識と手順を身につけ、泥だらけの衣類を真っ白に洗い上げる洗濯術をマスターしましょう。

目次

泥汚れの洗濯でやってはいけないこと

頑固な泥汚れを前にすると、すぐにでも水で洗い流したくなる気持ちはよく分かります。しかし、その「良かれと思って」の行動が、実は汚れをさらに落としにくくする原因になっているかもしれません。ここでは、泥汚れの洗濯において絶対に避けるべき2つのNG行動について、その理由とともに詳しく解説します。

いきなり水やぬるま湯で濡らす

泥だらけの衣類を見て、まず「水で洗い流そう」と考えるのは自然な反応かもしれません。しかし、泥汚れに関しては、いきなり水やぬるま湯で濡らすのは最もやってはいけないNG行動です。

その理由は、泥汚れの主成分が「水に溶けない不溶性の粒子」であることに起因します。泥は、砂や土、粘土といった非常に細かい鉱物の粒子の集まりです。これらの粒子は水に溶けることはなく、水に濡れると粒子同士が粘土のように固まり、衣類の繊維の奥へ奥へと入り込んでしまいます。

想像してみてください。乾いた砂は手で払えば簡単に落ちますが、水を含んだ砂は手にベットリとくっついて離れません。衣類の繊維でも同じことが起こっています。乾いている状態であれば、繊維の表面に乗っているだけの泥粒子も、水が加わることで繊維一本一本に絡みつき、まるで接着剤のように固着してしまうのです。

特に、ユニフォームや靴下によく使われるポリエステルなどの化学繊維は、綿などの天然繊維に比べて静電気を帯びやすく、泥の粒子を吸着しやすい性質があります。そこに水が加わることで、繊維と泥粒子がより強固に結びついてしまうのです。

もし、雨の日に泥だらけになって帰ってきた場合など、すでに衣類が濡れてしまっている場合はどうすればよいのでしょうか。その場合でも、まずは焦らずに衣類を完全に乾かすことが先決です。濡れたままもみ洗いをしたり、洗濯機に投入したりするのは絶対に避けましょう。ハンガーにかけるなどして、風通しの良い場所で泥がカピカピになるまでしっかりと乾かしてください。乾いてからであれば、後述する正しい手順で洗濯を進めることで、汚れを効果的に落とせます。

この「まず乾かす」という大原則を知っているか知らないかで、泥汚れとの戦いの勝敗は大きく左右されます。「泥汚れは、濡らす前にまず乾かす」ということを、洗濯の鉄則として覚えておきましょう。

他の洗濯物と一緒に洗う

泥汚れのついた衣類を、他の普段着やタオルなどと一緒に洗濯機に入れてしまうのも、絶対に避けるべき行動です。これには、大きく分けて2つの深刻な問題があります。

一つ目は、「他の衣類への汚れ移り(再汚染)」です。前述の通り、泥の粒子は水に溶けません。そのため、洗濯機の中で水流によって衣類から剥がれ落ちた泥粒子は、洗濯槽の水の中で浮遊し、他のきれいな衣類に付着してしまいます。結果として、白いシャツが全体的に黒ずんでしまったり、タオルが砂っぽくなってしまったりと、被害が拡大する可能性があります。特に、泥汚れが付着した衣類が1枚でも入っていると、洗濯槽内の水は泥水と同じ状態になります。その泥水で他の衣類を洗っていると想像すれば、そのリスクの高さが理解できるでしょう。

二つ目の問題は、「洗濯機本体への悪影響」です。大量の砂や土の粒子が洗濯槽内に入り込むと、それらが排水フィルターや排水ホースに詰まる原因となります。フィルターが詰まると、排水がスムーズに行われなくなり、洗濯機のエラーや故障につながる可能性があります。また、洗濯槽の裏側など、見えない部分に泥や砂が蓄積すると、それを栄養源としてカビや雑菌が繁殖しやすくなります。これが洗濯物の嫌な臭いの原因になったり、アレルギーの原因物質になったりすることもあるのです。

したがって、泥汚れの衣類は、必ず他の洗濯物とは分けて洗う必要があります。面倒に感じるかもしれませんが、この一手間を惜しむことで、他の大切な衣類をダメにしてしまったり、高価な洗濯機を故障させてしまったりするリスクを考えれば、単独で洗うことがいかに重要かお分かりいただけるでしょう。

泥汚れは「予洗い」を徹底し、「単独で」洗濯する。 これが、被害を最小限に食い止め、効率的に汚れを落とすためのもう一つの鉄則です。次の章では、そもそもなぜ泥汚れがこれほどまでに落ちにくいのか、その正体にさらに深く迫っていきます。

そもそも泥汚れとは?洗濯で落ちにくい理由

「なぜ泥汚れだけ、こんなに特別扱いしないといけないの?」と疑問に思う方もいるでしょう。その答えは、泥汚れが持つ特異な性質にあります。ここでは、泥汚れの正体と、それが洗濯で落ちにくい根本的な理由を、科学的な視点から掘り下げて解説します。このメカニズムを理解することが、効果的な洗濯方法をマスターするための第一歩です。

泥汚れの正体は水に溶けない砂や土の粒子

私たちが普段「汚れ」と呼んでいるものには、大きく分けて2つの種類があります。一つは「水溶性の汚れ」や「油溶性の汚れ」で、もう一つが泥汚れに代表される「不溶性の汚れ」です。

| 汚れの種類 | 具体例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 水溶性の汚れ | 汗、しょうゆ、果汁、コーヒー | 水に溶けやすい。 |

| 油溶性の汚れ | 皮脂、ファンデーション、食べこぼしの油、ボールペンのインク | 水には溶けないが、油(溶剤)や界面活性剤には馴染みやすい。 |

| 不溶性の汚れ | 泥、砂、土、墨汁、鉛筆の芯 | 水にも油にも溶けない固体の粒子。 |

一般的な洗濯で落とせる汚れの多くは、水溶性や油溶性のものです。汗やしょうゆは水だけで、あるいは少量の洗剤で簡単に落ちます。皮脂やファンデーションといった油溶性の汚れも、洗剤に含まれる「界面活性剤」の力で落とすことができます。界面活性剤は、水と油の両方に馴染む性質を持っており、油汚れを包み込んで水中に分散させることで、衣類から剥がし取る役割を果たします。

しかし、泥汚れはこれらのどちらにも当てはまりません。泥の正体は、岩石が非常に細かくなった鉱物の粒子(砂、シルト、粘土など)の集合体です。これらの粒子は固体であり、水にも油にも溶けることがありません。そのため、水で洗い流そうとしても溶け出すことはなく、洗剤の界面活性剤を使っても、油汚れのように乳化させて分解することもできないのです。

つまり、泥汚れを落とすということは、化学的に「分解」するのではなく、物理的に「掻き出す」作業であると理解することが重要です。洗剤はあくまで、掻き出された粒子が再び繊維に付着するのを防ぐ「サポーター」の役割を担っているに過ぎません。この根本的な違いを認識することが、泥汚れ攻略の鍵となります。

衣類の繊維の奥に入り込んでいるため

泥汚れが落ちにくいもう一つの理由は、その粒子の細かさにあります。泥を構成する粒子は非常に小さく、中には数マイクロメートル(1マイクロメートル = 0.001ミリメートル)という、目に見えないほどの大きさのものも含まれています。

衣類の布地を顕微鏡で拡大して見ると、無数の繊維が複雑に絡み合ってできており、その間にはたくさんの隙間があることがわかります。泥の微粒子は、この繊維の隙間の奥深くまで入り込んでしまうのです。

一度繊維の奥に入り込んだ泥粒子は、通常の洗濯の水流だけではなかなか外に出てきません。前述の通り、水に濡れると粒子は粘土のように固まり、繊維にがっちりと食い込んでしまいます。こうなると、まるで布地自体が染まったかのように見え、いくら洗っても薄茶色いシミが残ってしまうのです。

特に、靴下のかかと部分や、野球のユニフォームの膝やお尻の部分など、地面と強く擦れる箇所は、圧力によって泥粒子が繊維の構造のさらに奥深くまで押し込まれてしまいます。これが、これらの部分の泥汚れが特に頑固である理由です。

さらに、泥汚れは純粋な土や砂の粒子だけではありません。公園の土であれば、他の子供がこぼしたジュースの糖分や、草木の腐敗物(腐葉土)などが混じっていることもあります。グラウンドの土であれば、選手たちの汗や皮脂、芝生の色素などが混じり合っています。これらの水溶性や油溶性の汚れが、不溶性の泥粒子と混ざり合うことで、より複雑で落としにくい複合的な汚れを形成しているのです。

これらの理由から、泥汚れを落とすためには、

- 物理的に粒子を繊維から掻き出す工程

- 掻き出した粒子を再付着させないよう、界面活性剤で包み込む工程

- 泥に混じった皮脂などの油溶性の汚れを分解する工程

という、複数のアプローチを組み合わせた特別な洗濯手順が必要不可欠となります。次の章では、この理論に基づいた、最も効果的な洗濯の具体的なステップを詳しく見ていきましょう。

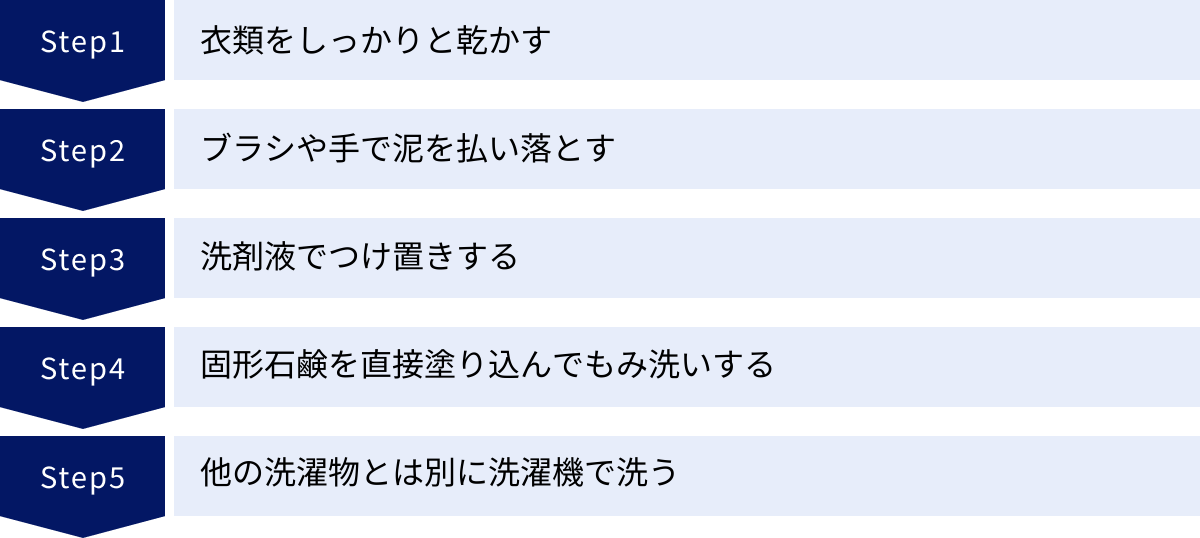

頑固な泥汚れを落とすための基本5ステップ

泥汚れの性質を理解したところで、いよいよ実践編です。ここでは、頑固な泥汚れを根本から解消するための、最も効果的で基本的な5つのステップを順を追って詳しく解説します。この手順を守るだけで、洗濯の仕上がりは劇的に変わるはずです。

① 衣類をしっかりと乾かす

泥汚れ洗濯の成否を分ける、最も重要で最初のステップが「衣類を完全に乾かすこと」です。前述の通り、濡れた泥は粘土状になり繊維に固着してしまいますが、乾いた泥は脆く、物理的に落としやすくなります。

まず、泥だらけの衣類をハンガーにかけるか、物干し竿に広げて、風通しの良い場所で干します。このとき、直射日光は避けるのがベターです。強い紫外線は、衣類の色褪せや生地の劣化を早める原因になることがあります。特にデリケートな素材や色柄物の場合は、陰干しを心がけましょう。

重要なのは、表面だけでなく、泥が付着している部分が「カピカピ」になるまで徹底的に乾かすことです。触ってみて、少しでも湿り気を感じるうちはまだ不十分です。泥が乾燥して、ポロポロと崩れるような状態になるのが理想です。雨の日に濡れてしまった衣類も、焦らずにこの乾燥工程からスタートしてください。この一手間をかけることで、次のステップである「払い落とす」作業の効果が最大限に引き出されます。

② ブラシや手で泥を払い落とす

衣類が完全に乾いたら、次は物理的に泥を落とす工程です。繊維の奥に入り込む前に、表面に付着している泥をできる限り取り除いておきましょう。

用意するのは、衣類用の洗濯ブラシや使い古しの歯ブラシです。ベランダや庭、あるいは玄関先など、泥が散らばっても問題ない場所で作業を行います。新聞紙を敷いておくと後片付けが楽になります。

まず、衣類をパンパンと振ったり、手で優しく叩いたりして、大きく固まっている泥を落とします。その後、ブラシを使って、泥汚れの部分を優しく、しかし丁寧にブラッシングしていきます。このときのポイントは、生地の織り目に沿って、一定方向にブラシをかけることです。ゴシゴシと強く擦りすぎると、生地を傷めたり毛羽立たせたりする原因になるので注意しましょう。

特に汚れがひどい部分は、生地の裏側からもブラシをかけて、繊維の隙間から泥を叩き出すようなイメージで作業すると効果的です。この段階でどれだけ多くの泥を取り除けるかが、後の洗濯工程の負担を大きく軽減します。

③ 洗剤液でつけ置きする

物理的に泥をあらかた落としたら、いよいよ洗剤の力を借ります。ここでは「つけ置き」を行い、洗剤成分を繊維の奥の奥まで浸透させます。

バケツや洗面器に、40℃程度のぬるま湯を溜めます。なぜぬるま湯が良いのかというと、水よりも皮脂などの油汚れを溶かしやすく、洗剤の酵素が活性化しやすい温度だからです。ただし、50℃以上の熱湯は、衣類の縮みや色落ちの原因になったり、血液汚れが付着している場合にタンパク質を凝固させてしまったりする可能性があるため避けましょう。

ぬるま湯に、規定量の液体洗剤を溶かして洗剤液を作ります。このとき、泥汚れに混じった汗や皮脂を分解してくれる「酵素入り」の洗剤を選ぶとより効果的です。衣類を洗剤液に完全に浸し、最低でも1〜2時間、汚れがひどい場合は一晩(6〜8時間程度)つけ置きします。つけ置きすることで、界面活性剤が繊維の奥に残った微細な泥粒子にじっくりと働きかけ、粒子を繊維から浮き上がらせやすくしてくれます。

④ 固形石鹸を直接塗り込んでもみ洗いする

つけ置きが終わったら、いよいよ泥汚れとの最終決戦です。ここで登場するのが、ウタマロ石鹸に代表される「固形洗濯石鹸」です。

つけ置きした衣類を軽く絞り、特に汚れがひどい部分を濡らしたままの状態にします。そこに、固形石鹸を直接、何度も往復させるようにして、緑色の石鹸が生地にしっかりと付着するまで塗り込みます。石鹸の緑色が白っぽくなるまで塗り込むのが目安です。

なぜ固形石鹸が効果的なのか。それは、液体洗剤よりも界面活性剤の濃度が非常に高く、ピンポイントで強力な洗浄力を発揮できるからです。また、ウタマロ石鹸のような弱アルカリ性の石鹸は、酸性である泥汚れを中和して落としやすくする効果もあります。

石鹸を塗り込んだら、その部分を両手でしっかりと掴み、生地同士を擦り合わせるようにしてもみ洗いをします。このとき、洗濯板があると、より少ない力で効率的に汚れを掻き出すことができます。泡が茶色く濁ってくるのは、汚れが落ちている証拠です。泡の色がきれいになるまで、何度か水で軽くすすぎ、再度石鹸を塗り込んでもみ洗いする作業を繰り返しましょう。生地を傷めないよう、力加減には注意してください。

⑤ 他の洗濯物とは別に洗濯機で洗う

もみ洗いで頑固な汚れが目立たなくなったら、最後の仕上げです。予洗いした衣類を、他の洗濯物とは必ず分けて、単独で洗濯機に入れます。

これにより、落としきれなかった泥粒子が他の衣類に移るのを防ぎ、すすぎ効率を高めることができます。洗剤は、普段使っている液体洗剤や粉末洗剤を規定量入れます。洗濯コースは、標準コースで十分ですが、汚れの残りが気になる場合は「つけおきコース」や「注水すすぎ」を選択するのも良いでしょう。すすぎの回数を1回増やす設定にするのも、繊維の奥に残った洗剤成分や汚れの粒子をしっかりと洗い流すために効果的です。

洗濯が完了したら、すぐに取り出して形を整え、風通しの良い場所で干します。この5つのステップを丁寧に行うことで、諦めかけていた頑固な泥汚れも、驚くほどきれいに落とすことができるはずです。

泥汚れ落としに効果的な洗剤・石鹸3選

泥汚れを攻略するためには、適切な洗濯手順だけでなく、強力なパートナーとなる洗剤や石鹸の選択も重要です。ここでは、数ある洗濯用品の中から、特に泥汚れに対して高い効果を発揮することで知られる代表的な3つのアイテムを、それぞれの特徴や注意点とともに詳しくご紹介します。

| 商品名 | 製造元 | 主な特徴 | こんな汚れ・人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ウタマロ石けん | 株式会社東邦 | 弱アルカリ性、蛍光増白剤配合。除菌・消臭効果もあり、コストパフォーマンスが高い。 | 泥汚れ、皮脂汚れ、食べこぼし、靴下の黒ずみなど、日常のガンコな部分汚れ全般。白い衣類をより白くしたい場合。 |

| 洗濯洗剤 ポール | 株式会社ミマスクリーンケア | タンパク質分解酵素を配合した粉末洗剤。つけ置き洗いに特化。 | 野球やサッカーなどのユニフォームに付着した、汗・皮脂と泥が混じった複合的な汚れ。つけ置きでまとめて洗いたい場合。 |

| シャボン玉スノール | シャボン玉石けん株式会社 | 純石けん分99%。合成界面活性剤・蛍光増白剤・香料など無添加。 | 肌がデリケートな方、赤ちゃんの衣類、環境への配慮を重視する方。素材の風合いを保ちたい場合。 |

① ウタマ-ロ石けん

「泥汚れ」と聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべるのが、この鮮やかな緑色の石鹸ではないでしょうか。ウタマロ石けんは、1957年の発売以来、長きにわたって愛され続ける固形洗濯石鹸のロングセラー商品です。

その最大の特徴は、「弱アルカリ性」と「蛍光増白剤」の組み合わせによる高い洗浄力にあります。泥汚れや皮脂汚れの多くは酸性の性質を持っているため、弱アルカリ性の石鹸で中和することにより、汚れが浮き上がりやすくなります。

さらに、配合されている蛍光増白剤は、目には見えない紫外線を吸収し、青白い光(蛍光)に変えて放出する染料の一種です。これにより、黄ばんで見える衣類を人間の目で白く見せる効果(補色効果)があります。そのため、特に白いユニフォームや靴下、シャツの襟袖汚れなど、白さを際立たせたい衣類の洗濯に絶大な効果を発揮します。

また、植物性のリサイクル油を主原料としており、環境にも配慮されています。除菌・消臭効果も謳われており、汗の臭いが気になるスポーツウェアの洗濯にも適しています。(参照:株式会社東邦 公式サイト)

注意点として、蛍光増白剤は「汚れを落とす」のではなく「白く見せる」成分であるため、きなりや淡い色の衣類に使うと、その部分だけ白っぽくなり、本来の色合いが損なわれる可能性があります。色柄物に使用する際は、目立たない場所で試してから使うか、使用を避けるのが賢明です。

② 洗濯洗剤 ポール

「奇跡の洗剤」とも呼ばれ、特にスポーツ少年団の親御さんたちの間で絶大な支持を得ているのが、この「洗濯洗剤 ポール」です。ポールはつけ置き洗いに特化した粉末洗剤で、その秘密は強力な「酵素」の力にあります。

泥汚れは、土や砂の粒子だけでなく、汗や皮脂、血液といったタンパク質汚れと混じり合っていることがほとんどです。ポールに配合されているタンパク質分解酵素は、これらのタンパク質汚れを細かく分解し、水に溶けやすい状態に変えてくれます。これにより、泥粒子を繊維に固着させている「つなぎ」の役割を果たす皮脂汚れなどが取り除かれ、泥粒子そのものも剥がれやすくなるのです。

使い方は非常にシンプルで、バケツなどに40℃程度のぬるま湯を張り、ポールを溶かして汚れた衣類をつけ置くだけ。あとは一晩放置し、翌朝軽くもんで洗濯機ですすげば、ゴシゴシ擦る手間を大幅に削減できます。リン配合・無リンの2種類があり、泥汚れに強いのはリン配合タイプですが、環境への影響を考慮し、現在では無リンタイプが主流となっています。(参照:株式会社ミマスクリーンケア 公式サイト)

泥と汗にまみれた大量のユニフォームを、ゴシゴシと手洗いする時間がない、という方にとっては、まさに救世主のような存在と言えるでしょう。

③ シャボン玉スノール

肌へのやさしさと確かな洗浄力を両立させたい、という方におすすめなのが「シャボン玉スノール」です。この製品は、合成界面活性剤、蛍光増白剤、香料、着色料、酸化防止剤などを一切使用していない「無添加石けん」の代表格です。

主成分は「純石けん分」のみ。石鹸はもともと天然の油脂から作られる界面活性剤であり、汚れを落とす力を持っています。シャボン玉スノールは、ウタマロ石けん同様に弱アルカリ性であるため、酸性の泥汚れや皮脂汚れをしっかりと中和して落とします。

最大のメリットは、その安全性です。添加物が含まれていないため、アトピー性皮膚炎の方や化学物質に敏感な方、デリケートな赤ちゃんの肌着洗いにも安心して使用できます。また、石鹸は排水後、短期間で水と二酸化炭素に生分解されるため、環境負荷が少ないのも特徴です。(参照:シャボン玉石けん株式会社 公式サイト)

蛍光増白剤が入っていないため、ウタマロ石けんのような「真っ白にする」効果はありませんが、きなりや麻、オーガニックコットンといった素材本来の風合いを大切にしたい衣類の洗濯には最適です。洗浄力と肌や環境へのやさしさのバランスを求める方に、ぜひ一度試していただきたい選択肢です。

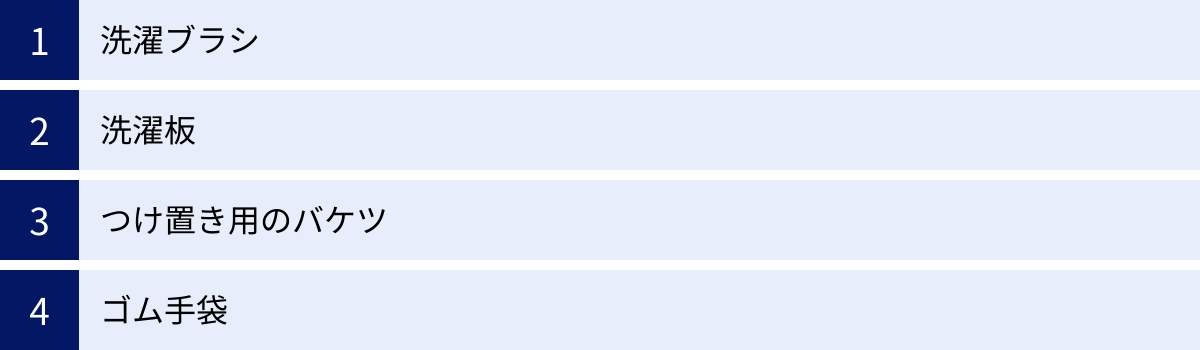

あると便利!泥汚れの洗濯に役立つグッズ

頑固な泥汚れとの戦いは、洗剤や石鹸の力だけでは限界があります。適切な道具を揃えることで、洗濯の効率と効果は格段に向上します。ここでは、泥汚れの洗濯をサポートしてくれる、あると便利な4つのグッズを、それぞれの役割や選び方のポイントと合わせてご紹介します。

洗濯ブラシ

洗濯ブラシは、繊維の奥に入り込んだ泥の粒子を物理的に掻き出すための必須アイテムです。基本の洗濯ステップにおける「② 泥を払い落とす」「④ もみ洗いする」の工程で大活躍します。

役割と効果:

手で払ったり、もみ洗いをしたりするだけでは届かない、繊維の隙間の奥深くにある泥粒子に直接アプローチできます。ブラシの毛先が、泥の粒子を一本一本掻き出し、浮き上がらせることで、その後の洗剤の効果を最大限に引き出します。

選び方のポイント:

- 毛の素材と硬さ: 最も重要なポイントです。豚毛や馬毛などの天然毛は、適度なコシとしなやかさを併せ持ち、生地を傷めにくいのが特徴です。一方、ナイロンなどの化学繊維は、耐久性が高く、より強力に汚れを掻き出せますが、デリケートな生地には不向きです。ユニフォームのような丈夫な生地には硬め、普段着には柔らかめのブラシと、用途に合わせて使い分けるのが理想です。

- 持ちやすさ(グリップ): 力を入れて使うものなので、自分の手にフィットし、握りやすい形状のものを選びましょう。木製の持ち手は手触りが良く、プラスチック製は軽量で扱いやすいです。

- サイズ: 汚れの範囲に合わせて選びます。靴下や襟袖などの細かい部分には歯ブラシのような小さいサイズ、ユニフォームの広範囲の汚れには手のひらサイズのものが便利です。

洗濯板

昔ながらの道具と思われがちな洗濯板ですが、泥汚れのもみ洗いにおいて、その効果は絶大です。現代では、コンパクトで使いやすい様々な素材の洗濯板が販売されています。

役割と効果:

洗濯板の表面にある凹凸(波状の溝)が、もみ洗いの効果を飛躍的に高めます。生地を洗濯板にこすりつけることで、手の力だけでは生み出せない強い摩擦力が生まれ、繊維の奥の汚れを効率的に押し出し、掻き出すことができます。結果として、より短い時間と少ない労力で、高い洗浄効果を得られます。

選び方のポイント:

- 素材:

- 木製(桜など): 昔ながらの定番。適度な硬さで生地を傷めにくく、見た目にも温かみがあります。ただし、使用後はしっかり乾燥させないとカビの原因になります。

- プラスチック製: 軽量で安価、手入れが簡単なのが魅力です。カラーバリエーションも豊富です。

- シリコン製: 柔らかく、デリケートな衣類にも安心して使えます。折りたたんで収納できるタイプもあります。

- サイズと形状: 洗面台やバケツの中で使えるコンパクトなミニサイズが人気です。片面が粗め、もう一方が細めと、汚れ具合によって使い分けられる両面タイプの洗濯板も便利です。

つけ置き用のバケツ

つけ置き洗いは泥汚れ洗濯の基本ですが、その効果を最大限に引き出すためには、専用のバケツを用意することをおすすめします。

役割と効果:

洗面台でつけ置きをすると、その間洗面台が使えなくなってしまいます。専用のバケツがあれば、お風呂場やベランダなど、好きな場所で気兼ねなく長時間のつけ置きができます。また、少ない水量と洗剤で効率的につけ置き液を作れるため、経済的でもあります。

選び方のポイント:

- 容量: つけ置きしたい衣類の量に合わせて選びましょう。ユニフォーム上下なら10〜15リットル、靴下や小物なら5リットル程度の容量が目安です。

- 目盛りの有無: バケツの内側に目盛りが付いていると、水量を正確に測ることができ、適切な濃度の洗剤液を作るのに非常に便利です。

- 蓋の有無: 蓋付きのバケツは、ホコリが入るのを防いだり、小さなお子さんやペットがいるご家庭で、誤って洗剤液に触れてしまうのを防いだりするのに役立ちます。また、保温効果も期待できます。

- 素材: ポリプロピレンなどのプラスチック製が一般的で、軽量で耐久性があります。使わないときは折りたためるシリコン製のバケツも、収納場所に困らず便利です。

ゴム手袋

地味ながら、自分の手を守るために非常に重要なアイテムがゴム手袋です。特に、アルカリ性の強い洗剤を使ったり、長時間水作業を行ったりする泥汚れの洗濯では必須と言えます。

役割と効果:

- 手荒れ防止: ウタマロ石けんや粉末洗剤の多くは弱アルカリ性です。人間の皮膚は弱酸性のため、アルカリ性の洗剤に長時間触れていると、皮脂が奪われて乾燥し、手荒れやひび割れの原因になります。ゴム手袋は、洗剤から直接肌を守るバリアの役割を果たします。

- 水温からの保護: 40℃程度のぬるま湯での作業は、素手では負担になります。ゴム手袋をしていれば、快適に作業を続けることができます。

- 衛生: 泥や汚れに直接触れることなく洗濯できるため、衛生的です。

選び方のポイント:

- 素材: 天然ゴム、ニトリルゴム、塩化ビニルなどがあります。ゴムアレルギーの方は、ニトリル製や塩化ビニル製を選びましょう。

- フィット感: 自分の手のサイズに合ったものを選ぶことが重要です。大きすぎると作業しにくく、小さすぎると着脱が困難です。

- 厚みと長さ: 厚手のものは丈夫で破れにくいですが、細かい作業がしにくい場合があります。手首までしっかりと覆える、少し長めのタイプが水はねを防げておすすめです。

これらのグッズを揃えることで、面倒で大変な泥汚れの洗濯が、より快適で効率的な作業に変わるはずです。

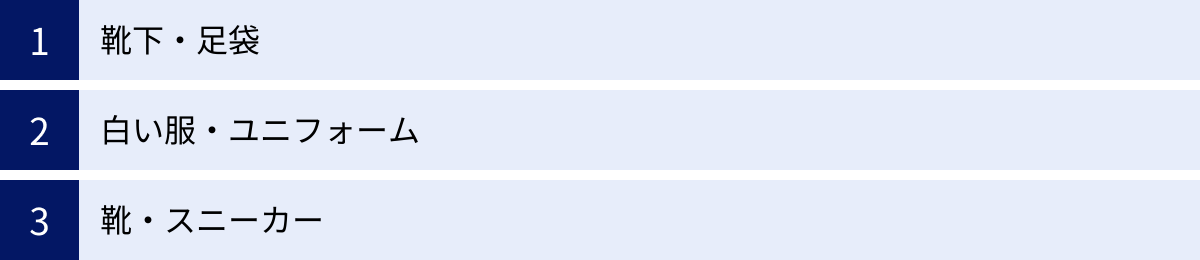

【アイテム別】泥汚れの落とし方

同じ泥汚れでも、付着したアイテムによって生地の素材や厚み、汚れの付き方が異なります。そのため、それぞれのアイテムの特性に合わせたアプローチが必要です。ここでは、「靴下・足袋」「白い服・ユニフォーム」「靴・スニーカー」という3つの代表的なアイテム別に、効果的な泥汚れの落とし方のポイントを解説します。

靴下・足袋

地面に最も近く、体重がかかることで汚れが繊維の奥深くまで押し込まれやすいのが靴下や足袋です。特に、つま先やかかと、足裏部分は汚れが凝縮し、臭いの原因菌も繁殖しやすい場所です。

特有の課題:

- 生地が厚く、汚れが内部まで浸透しやすい。

- 圧力によって泥粒子が強固に固着している。

- 汗や皮脂と混じり合い、頑固な黒ずみや悪臭が発生しやすい。

洗い方のポイント:

- 裏返して洗うのが基本: まず、靴下を裏返します。泥汚れは外側についていますが、汗や皮脂、角質といった汚れは内側に溜まっています。これらの汚れを先に落とすことで、結果的に泥汚れも落ちやすくなります。

- 乾かして泥を叩き出す: 基本のステップ通り、まずは完全に乾かしてから、裏返した状態で生地同士を擦り合わせるようにして、繊維の間に入り込んだ砂や土をできる限り払い落とします。

- 固形石鹸で集中攻撃: 最も汚れているつま先やかかと部分に、ウタマロ石鹸などの固形石鹸を直接、念入りに擦り込みます。靴下の中に手を入れて、石鹸を塗り込んだ部分を洗濯板や手のひらに押し付けてゴシゴシと洗うと、力が入りやすく効果的です。

- 除菌効果のある洗剤でつけ置き: もみ洗い後、40℃程度のぬるま湯に酵素入り洗剤や酸素系漂白剤を溶かし、30分〜1時間ほどつけ置きします。これにより、残った汚れを浮き上がらせると同時に、臭いの原因菌を除菌できます。

- 洗濯機で仕上げ: 他の洗濯物とは分け、通常通り洗濯機で洗います。すすぎをしっかり行うことが、臭い戻りを防ぐコツです。

白い服・ユニフォーム

野球やサッカー、ラグビーなどのユニフォームは、泥汚れの代表格です。特に白いユニフォームは、少しの汚れも目立ってしまい、黄ばみや黒ずみが残ると清潔感が損なわれます。白さを取り戻し、輝かせるための特別なケアが必要です。

特有の課題:

- 汚れが非常に目立つ。

- スライディングなどにより、広範囲に強い摩擦で汚れが擦り込まれている。

- 汗や土の色素が混じり、黄ばみや黒ずみになりやすい。

洗い方のポイント:

- 徹底した予洗い: 基本の5ステップを、特に丁寧に行います。乾かしてブラシで泥を落とす工程は必須です。この時点で大半の泥を物理的に除去しておくことが、白さを取り戻す鍵となります。

- ウタマロ石鹸と洗濯板の活用: 白いユニフォームの泥汚れには、蛍光増白剤が配合されたウタマロ石鹸が最適です。汚れのひどい膝やお尻の部分に石鹸をたっぷりと塗り込み、洗濯板を使って繊維の奥から汚れを掻き出します。泡が茶色く濁らなくなるまで、根気よく繰り返しましょう。

- 酸素系漂白剤でのつけ置き: 予洗いが終わったら、40〜50℃のぬるま湯に粉末の酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム)と洗濯洗剤を溶かし、ユニフォームを1〜2時間つけ置きします。酸素系漂白剤は、色柄を落とすことなく汚れだけを分解し、除菌・消臭効果もあるため、白いユニフォームのケアに非常に有効です。

- 洗濯機では「注水すすぎ」を: 洗濯機で洗う際は、すすぎを通常よりもしっかりと行うことが重要です。洗濯槽に水を溜めながらすすぐ「注水すすぎ」機能があれば、繊維の奥に残った汚れの粒子や洗剤成分を効果的に洗い流し、黒ずみを防ぎます。

靴・スニーカー

衣類とは異なり、靴やスニーカーは洗濯機で丸洗いできないものが多く、素材も布、メッシュ、合成皮革、天然皮革など多岐にわたるため、より慎重な手入れが求められます。

特有の課題:

- 様々な素材が組み合わさっている。

- 型崩れや接着剤の劣化が心配。

- 内部まで乾きにくい。

洗い方のポイント:

- パーツを分解する: まず、靴紐とインソール(中敷き)を取り外します。これらは別々に洗います。靴紐はつけ置き洗いが効果的です。インソールはブラシでこすり洗いしましょう。

- 乾いた状態で泥を落とす: 靴全体が乾いている状態で、靴用のブラシや古い歯ブラシを使って、アッパー(甲の部分)やソール(靴底)に付着した泥や砂を丁寧に払い落とします。ソールの溝に入り込んだ小石なども、ここで取り除いておきます。

- 素材に合わせた洗い方:

- 布・メッシュ製: バケツにぬるま湯と靴用洗剤(または中性洗剤)を入れ、ブラシに洗剤液をつけながら優しく洗います。汚れがひどい部分は、ウタマロ石鹸を直接つけてブラシでこすります。

- 合成皮革・人工皮革: 水で固く絞った布で全体の汚れを拭き取ります。落ちない汚れは、メラミンスポンジや専用のクリーナーを使います。水に長時間つけると素材が劣化する可能性があるため、丸洗いは避けましょう。

- すすぎは念入りに、しかし手早く: 洗剤成分が残ると黄ばみの原因になるため、きれいな水を含ませたブラシやスポンジで、泡が出なくなるまで丁寧にすすぎます。靴全体を水にドボンとつけるのは、型崩れの原因になるため避けた方が無難です。

- 脱水と乾燥が最も重要: 洗い終わったら、乾いたタオルを靴の中に詰め込み、水分をしっかりと吸い取ります。 タオルを何度か交換すると効果的です。その後、靴の中に丸めた新聞紙やシューキーパーを入れ、型崩れを防ぎながら、風通しの良い日陰で完全に乾かします。直射日光やドライヤーの熱風は、変色や接着剤の劣化を招くため絶対に避けてください。

泥汚れを未然に防ぐ2つの方法

頑固な泥汚れを落とす洗濯は、時間も労力もかかります。そこで重要になるのが、「汚れる前」の対策です。洗濯の手間を少しでも減らすために、泥汚れを付きにくくする、あるいは付いても落としやすくするための2つの予防策をご紹介します。

① 防水スプレーを衣類や靴に吹きかける

防水スプレーは、雨や雪を防ぐためだけのものではありません。実は、泥汚れの予防にも非常に高い効果を発揮します。

仕組みと効果:

防水スプレーの主成分であるフッ素樹脂やシリコン樹脂が、衣類や靴の繊維一本一本の表面をコーティングします。このコーティング層が、水だけでなく、泥や油などの汚れも弾くバリアの役割を果たします。

これにより、泥水がはねても、水分と一緒に泥の粒子が繊維の奥深くに染み込むのを防ぎます。汚れは生地の表面に乗っているだけの状態になるため、乾いた後に手で払ったり、軽く水で流したりするだけで、簡単に汚れを落とすことができるようになります。つまり、洗濯前の「予洗い」の手間が劇的に軽減されるのです。

効果的な使い方:

- 新品のうち、または洗濯後のきれいな状態で使用する: 汚れた上からスプレーしても効果は半減します。衣類が清潔で完全に乾いている状態で使用するのが最も効果的です。

- 風通しの良い屋外で使用する: 防水スプレーには有機溶剤が含まれているため、吸い込むと健康に害を及ぼす可能性があります。必ず屋外の、風通しが良い場所で、風上を背にして使用してください。

- 20〜30cm離して、全体が均一に湿る程度にスプレーする: 1ヶ所に集中してスプレーするとシミの原因になります。少し離れた位置から、全体にまんべんなく、しっとりと湿る程度に吹きかけます。

- 完全に乾燥させる: スプレー後は、製品の指示に従って、風通しの良い場所で完全に乾かします。乾燥させることで、コーティング成分が繊維にしっかりと定着します。

特に、泥汚れが付きやすいサッカーのユニフォームのパンツや靴下、子供の外遊び用のズボン、トレッキングシューズやスニーカーなどに定期的に使用するのがおすすめです。洗濯を繰り返すと効果は薄れていくため、2〜3回の洗濯に一度のペースでスプレーし直すと、予防効果を持続できます。

② 柔軟剤を使って静電気の発生を抑える

一見、泥汚れとは関係ないように思える柔軟剤ですが、静電気の発生を抑えることで、間接的に泥汚れの付着を防ぐ効果が期待できます。

仕組みと効果:

空気中には、目に見えないホコリやチリ、そして乾いた砂や土の粒子が舞っています。衣類、特にポリエステルやアクリルなどの化学繊維は、摩擦によって静電気を帯びやすい性質があります。静電気が発生すると、プラスチックの下敷きが髪の毛を吸い寄せるように、空気中のホコリや砂の粒子を吸い寄せてしまいます。これが、衣類がうっすらと黒ずんで見える原因の一つです。

柔軟剤には、主成分として「陽イオン界面活性剤」が含まれています。この成分が繊維の表面に吸着し、滑りを良くすることで摩擦を低減させ、静電気の発生そのものを抑える働きをします。さらに、空気中の水分を吸着しやすくする効果もあり、電気を逃しやすくすることで、静電気の帯電を防ぎます。

静電気の発生が抑えられると、衣類が砂やホコリを吸い寄せにくくなります。その結果、泥汚れの原因となる粒子が衣類に付着する量を減らすことができるのです。

効果的な使い方:

- 洗濯の最後のすすぎの際に、規定量を投入する: 柔軟剤は洗剤と一緒に最初から入れると、お互いの効果を打ち消し合ってしまいます。必ず、洗濯機の柔軟剤投入口に入れ、最後のすすぎの際に衣類に行き渡るようにしてください。

- 入れすぎに注意: 規定量以上に入れると、衣類の吸水性が損なわれたり、黒ずみの原因になったりすることがあります。製品に記載されている使用量を守りましょう。

- 用途に合わせた選択: スポーツウェアなど、吸汗速乾性が求められる衣類には、その機能を損なわない「スポーツ用柔軟剤」を選ぶのがおすすめです。

これらの予防策は、泥汚れを「ゼロ」にするものではありません。しかし、日々の洗濯を格段に楽にしてくれることは間違いありません。「汚れる前に防ぐ」という発想を取り入れて、賢く洗濯と向き合いましょう。

泥汚れの洗濯に関するよくある質問

ここまで泥汚れの洗濯方法について詳しく解説してきましたが、それでもまだ「こんな時はどうすれば?」という疑問が残るかもしれません。ここでは、泥汚れの洗濯に関して特に多く寄せられる3つの質問について、Q&A形式でお答えします。

時間が経ってしまった泥汚れも落ちる?

A. 諦めるのはまだ早いです。落ちにくくはなりますが、基本的な手順をより丁寧に行うことで落とせる可能性は十分にあります。

時間が経った泥汚れは、泥の粒子が繊維の奥で乾燥・固着し、さらに空気中の酸素によって酸化することで、より頑固なシミになっています。しかし、正しいアプローチで対処すれば、きれいにできる見込みはあります。

対処法のポイント:

- つけ置き時間を長くする: 通常1〜2時間のつけ置きを、一晩(6〜8時間)以上、あるいは丸一日に延長してみましょう。時間をかけることで、洗剤成分や漂白成分が、固着した汚れの内部までじっくりと浸透し、分解を促進します。

- 酸素系漂白剤の活用: 40〜50℃のぬるま湯に、規定量の粉末酸素系漂白剤と洗濯洗剤を溶かし、そこでつけ置きを行います。酸素の力で、酸化してしまった汚れを分解・漂白する効果が期待できます。

- 固形石鹸でのもみ洗いを複数回繰り返す: 一度のもみ洗いで諦めず、「石鹸を塗る→もみ洗い→すすぐ」のサイクルを2〜3回繰り返してみてください。少しずつですが、確実に汚れは薄れていきます。

- 最終手段としての「煮洗い」: 素材が綿か麻の白い衣類に限られますが、鍋に水と粉石鹸、酸素系漂白剤を入れて10〜20分ほど煮る「煮洗い」も非常に効果的です。ただし、生地へのダメージが非常に大きいため、本当の最終手段として考えてください。

重要なのは、諦めずに根気よく対処することです。時間が経った汚れほど、一つ一つの工程を丁寧に、時間をかけて行うことが成功の鍵となります。

洗濯にお湯を使ってもいい?

A. はい、効果的です。ただし、温度とタイミングには注意が必要です。

泥汚れの洗濯において、水よりもお湯(ぬるま湯)を使うことには多くのメリットがあります。

お湯を使うメリット:

- 洗浄力の向上: 一般的に、水の温度が高いほど、洗剤の化学反応は活発になります。特に酵素入り洗剤は、30〜40℃で最も効果を発揮すると言われています。

- 皮脂汚れの分解: 泥に混じっている皮脂汚れは、冷たい水では固まってしまいますが、40℃程度のぬるま湯であれば溶け出して落ちやすくなります。

- 洗剤の溶け残り防止: 粉末洗剤や粉末の酸素系漂白剤は、冷たい水では溶け残ることがありますが、ぬるま湯ならしっかりと溶け、効果を最大限に発揮できます。

注意すべき点:

- NGなタイミング: 「いきなり熱いお湯をかける」のはNGです。もし泥汚れに血液が混じっていた場合、血液の主成分であるタンパク質は60℃以上の熱で凝固してしまいます。一度固まると、非常に落ちにくいシミになるため、まずは水に近いぬるま湯から始めるのが安全です。

- 適切な温度: 推奨されるのは40〜50℃のぬるま湯です。これ以上の高温は、衣類の縮み、色落ち、生地の劣化を招くリスクが高まります。必ず洗濯表示を確認し、「液温は40℃を限度とする」などの指示に従ってください。

- やけどに注意: 給湯器の設定温度に注意し、作業中のやけどには十分気をつけてください。

結論として、「泥を乾かして払い落とした後の、つけ置きやもみ洗いの段階で、40℃程度のぬるま湯を使う」のが最も安全かつ効果的な方法と言えます。

どうしても泥汚れが落ちない場合はどうすればいい?

A. 家庭での洗濯には限界もあります。いくつかの最終手段を検討しましょう。

あらゆる手を尽くしても、どうしても泥汚れが落ちない…そんな時は、無理せず次のステップに進むことをおすすめします。

選択肢1:プロ(クリーニング店)に相談する

家庭用の洗剤や洗濯機では落とせない頑固な汚れも、プロの技術なら落とせる可能性があります。クリーニング店では、業務用の強力な洗剤や溶剤、高圧スチーム、シミ抜きの専門技術などを駆使して汚れにアプローチします。

相談する際は、「泥汚れです。家庭でこのように洗ってみましたが落ちませんでした」と、経緯を具体的に伝えることが重要です。店舗によっては、ユニフォームや作業着などの特殊な汚れに特化した「ウェットクリーニング」の技術を持っているところもあります。大切な一着であれば、ぜひプロの力を借りてみましょう。

選択肢2:リメイクやリサイクルを検討する

どうしても汚れが落ちず、見た目が気になる場合は、その衣類を別の用途で活用することを考えてみてはいかがでしょうか。

例えば、子供のズボンの膝の汚れなら、可愛いワッペンを貼って隠すのも一つの手です。Tシャツであれば、エコバッグやウエス(掃除用の布)にリメイクすることもできます。捨てる前に、新たな価値を見出すことも検討してみましょう。

選択-肢3:作業着として割り切る

公園での外遊び用、庭仕事用、DIY用など、「汚れても良い服」として割り切って使うのも現実的な選択肢です。特に子供服はすぐにサイズアウトしてしまうもの。完璧を求めすぎず、TPOに合わせて使い分けるという考え方も大切です。

家庭での洗濯は、時間と労力、そして衣類へのダメージとのバランスが重要です。「ここまでやっても落ちなければプロに任せる」という線引きを自分の中で決めておくと、精神的な負担も軽くなるでしょう。