部屋の印象を大きく左右するカーテン。窓辺を彩るインテリアとして重要な役割を果たしていますが、その洗濯頻度や正しい洗い方については、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。「最後に洗濯したのがいつか思い出せない…」という方も少なくないかもしれません。

カーテンは、私たちが思う以上に汚れを溜め込んでいるものです。外からのホコリや花粉、室内の料理の油煙やタバコのヤニなど、さまざまな汚れが日々付着しています。これらの汚れを放置すると、見た目が悪くなるだけでなく、アレルギーの原因になったり、不快なニオイを発生させたりすることもあります。

そこでこの記事では、カーテンの理想的な洗濯頻度から、自宅でできる正しい洗い方、シワを防ぐ干し方のコツ、さらには頑固なカビの落とし方まで、カーテン洗濯の全てを網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、カーテン洗濯に関するあらゆる疑問が解消され、自信を持って実践できるようになるでしょう。 清潔で気持ちの良いカーテンは、お部屋の空気を一新し、快適な暮らしへと繋がります。さっそく、カーテンを美しく保つための知識を深めていきましょう。

目次

カーテンの理想的な洗濯頻度は種類で異なる

カーテンと一言でいっても、厚手の「ドレープカーテン」と、薄手の「レースカーテン」では、その役割や汚れやすさが異なります。そのため、理想的な洗濯頻度も、カーテンの種類によって使い分けるのが正解です。それぞれのカーテンに適した洗濯サイクルを理解し、効率的かつ効果的なお手入れを心がけましょう。

| カーテンの種類 | 推奨される洗濯頻度 | 主な理由 |

|---|---|---|

| ドレープカーテン | 年に1回 | 厚手で汚れが目立ちにくいが、ホコリやニオイが蓄積しやすいため。 |

| レースカーテン | 年に2~3回 | 薄手で、外からのホコリや花粉、結露によるカビが付着しやすいため。 |

この表はあくまで一般的な目安です。ご家庭の環境、例えば「交通量の多い道路に面している」「ペットや喫煙者がいる」「アレルギー体質の家族がいる」といった場合には、汚れの蓄積が早まるため、目安よりも頻繁に洗濯することをおすすめします。

ドレープカーテンは年に1回が目安

厚地で、遮光や遮熱、防音などの機能を持つドレープカーテン。そのしっかりとした生地のおかげで、レースカーテンほど頻繁に洗濯する必要はありません。一般的には、年に1回の洗濯が推奨されています。

なぜ年に1回で良いのでしょうか。ドレープカーテンは主に室内側にあり、レースカーテンがフィルターの役割を果たしてくれるため、外からのホコリや排気ガスが直接付着しにくいのが理由です。また、生地が厚いため、多少の汚れは目立ちにくいという側面もあります。

しかし、「汚れが目立たない=汚れていない」わけではありません。むしろ、目に見えないホコリや、生活の中で発生するニオイの成分が、生地の繊維の奥深くにじっくりと蓄積していきます。 例えば、料理中の油煙や食べ物のニオイ、人が集まるリビングであれば汗や皮脂なども、少しずつカーテンに吸着されていきます。これらの汚れを長期間放置すると、カーテン本来の色がくすんで見えたり、部屋全体にこもったようなニオイの原因になったりします。

さらに、蓄積したホコリはダニの温床となり、アレルギー症状を引き起こす原因にもなりかねません。生地にとっても、汚れが付着したままの状態は劣化を早める要因となります。年に1回の洗濯は、こうした問題を未然に防ぎ、カーテンを長持ちさせるための重要なメンテナンスなのです。

洗濯するタイミングとしては、空気が乾燥していて晴天が続きやすい春(4月~5月)や秋(10月~11月)が最適です。湿度の高い梅雨や、乾きにくい冬場は避けた方が賢明でしょう。特に、花粉シーズンが終わった後の春に洗濯すれば、カーテンに付着した大量の花粉をすっきりと洗い流すことができ、アレルギー対策としても非常に効果的です。

レースカーテンは年に2~3回が目安

窓ガラスに最も近い位置にあるレースカーテンは、家の中と外を隔てる第一のフィルターのような存在です。そのため、ドレープカーテンよりも汚れやすく、よりこまめな洗濯が求められます。理想的な洗濯頻度は、年に2~3回、つまり4ヶ月から半年に1回程度が目安です。

レースカーテンが汚れやすい理由は、その役割と設置場所にあります。日中、窓を開けて換気する際には、外からのホコリ、土埃、排気ガス、花粉などが真っ先にレースカーテンに付着します。特に、交通量の多い道路に面した窓のレースカーテンは、排気ガスの影響で気づかないうちに黒ずんでいることがよくあります。

また、冬場に発生しやすい窓の結露も、レースカーテンを汚す大きな原因です。結露によって濡れたカーテンの裾は、ホコリが付着しやすくなるだけでなく、カビが発生するための絶好の環境となってしまいます。一度カビが生えると、黒いポツポツとしたシミができて見た目が悪いだけでなく、健康への悪影響も懸念されます。

さらに、室内の汚れもレースカーテンには容赦なく付着します。キッチンの近くなら料理の油煙を吸い込み、リビングならタバコのヤニや人の皮脂などが付着し、徐々に黄ばみや黒ずみの原因となります。真っ白だったはずのレースカーテンが、いつの間にかくすんで見えるのは、これらの複合的な汚れが蓄積した結果なのです。

年に2~3回の洗濯を基本としつつ、以下のような状況では、さらに頻度を上げて対応することをおすすめします。

- 花粉シーズンが終わった直後(5月~6月頃): カーテンに付着した花粉を洗い流し、室内に飛散するのを防ぎます。

- 梅雨入り前: 湿度が上がる前に洗濯し、カビの発生を予防します。

- 年末の大掃除のタイミング: 新年を気持ちよく迎えるために、1年の汚れを落とします。

レースカーテンを定期的に洗濯することは、部屋の明るさを保ち、清潔な室内環境を維持するために不可欠な習慣と言えるでしょう。

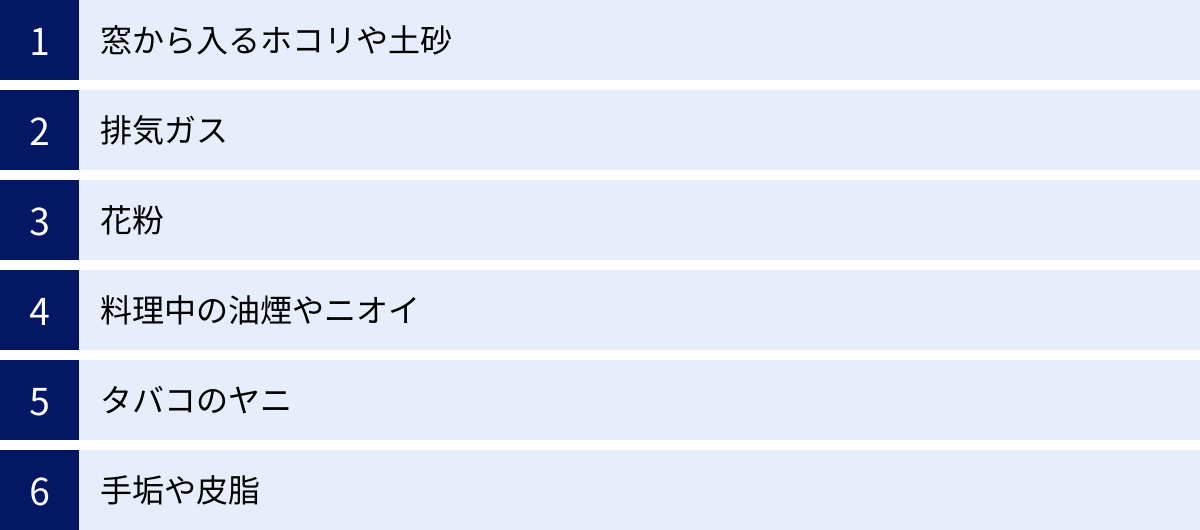

カーテンは見た目以上に汚れている!主な汚れの原因

毎日目にしているカーテンですが、その汚れについて深く考えたことはあるでしょうか。「特に汚れているようには見えない」と感じていても、実はさまざまな汚れが蓄積しています。カーテンの汚れは、大きく分けて「外から付着する汚れ」と「室内で発生する汚れ」の2種類があります。これらの原因を理解することで、なぜ定期的な洗濯が必要なのかがより明確になります。

外から付着する汚れ

窓際に設置されているカーテンは、外の世界からの影響を直接受ける場所にあります。窓を開けるたびに、目には見えないさまざまな物質が室内へと侵入し、その多くがカーテンに付着していくのです。

窓から入るホコリや土砂

窓を開けて換気をすることは、室内の空気を入れ替えるために重要ですが、同時に外のホコリや細かな土砂を招き入れることにもなります。風に乗って運ばれてきたこれらの微粒子は、静電気を帯びやすいカーテンの生地に引き寄せられ、付着・蓄積していきます。特に、風の強い日や、グラウンドや工事現場が近くにある環境では、汚れの付着が顕著になります。これらのホコリは、ダニのエサとなり、アレルギーの原因物質(アレルゲン)を増殖させる温床にもなり得ます。

排気ガス

幹線道路や交通量の多い道路に面した家では、自動車の排気ガスがカーテンを汚す大きな原因となります。排気ガスには、ススなどの微粒子に加え、油分が含まれています。この油分を含んだ汚れは非常に厄介で、生地に付着するとベタつき、さらにホコリを吸着してしまいます。 この油分とホコリが結合した汚れは、時間の経過とともに頑固な黒ずみとなり、通常の洗濯だけでは落としにくくなります。レースカーテンが灰色っぽくくすんで見える場合、この排気ガスによる汚れが原因である可能性が高いでしょう。

花粉

春先のスギやヒノキ、秋のブタクサなど、特定の季節に飛散する花粉も、カーテンに大量に付着します。花粉の粒子は非常に小さく、肉眼ではほとんど見えませんが、窓を開けたわずかな時間にも室内に入り込み、カーテンの繊維に絡みつきます。花粉症の症状を持つ方にとって、室内に持ち込まれた花粉は非常につらいものです。カーテンが花粉を溜め込むことで、窓を閉めていても室内に花粉が舞い、症状を悪化させる原因となります。花粉シーズンが終わった後にカーテンを洗濯することは、室内のアレルゲンを除去し、快適な生活空間を取り戻すために極めて重要です。

室内で発生する汚れ

カーテンの汚れは外から来るものだけではありません。私たちの日常生活の中から発生する汚れも、知らず知らずのうちにカーテンに蓄積されています。

料理中の油煙やニオイ

キッチンで調理をする際に発生する油煙(オイルミスト)は、換気扇で排出しきれなかった分が部屋中に広がり、カーテンにも付着します。特に、揚げ物や炒め物をした際の油煙は、カーテンに付着するとベタベタした膜を作ります。この油膜は、外からのホコリや室内のチリを強力に吸着するため、汚れが雪だるま式に増えていく原因となります。さらに、焼き魚やカレーなど、ニオイの強い料理の香りもカーテンの繊維に染み込みやすく、部屋の不快なニオイの原因にもなります。

タバコのヤニ

喫煙者がいるご家庭では、タバコの煙に含まれる「ヤニ(タール)」がカーテンを汚染する深刻な原因となります。ヤニは粘着性の高い樹脂状の物質で、壁紙を黄色く変色させることで知られていますが、布製品であるカーテンにも同様に付着します。ヤニが付着したカーテンは、独特の不快なニオイを発し、頑固な黄ばみを引き起こします。 この黄ばみは非常に落としにくく、一度染み付くと元のような白さや色合いを取り戻すのは困難です。また、受動喫煙による健康被害も懸念されるため、喫煙環境にあるカーテンは、より頻繁なケアが必要不可欠です。

手垢や皮脂

カーテンの開け閉めをする際に、無意識に手で触れている部分は、手垢や皮脂によって汚れていきます。手のひらから分泌される皮脂や汗が生地に付着し、そこにホコリが混ざることで、徐々に黒ずんでいきます。特に、毎日開閉するリビングのカーテンや、子供部屋のカーテンなどは、裾や端の部分が黒っぽくなりがちです。こうした部分的な汚れも、放置すると酸化してシミになり、落としにくくなるため、早めの対処が望まれます。

このように、カーテンは内外からの様々な要因によって、常に汚れの脅威にさらされています。見た目には変化がなくても、定期的な洗濯によってこれらの汚れをリセットすることが、美観と衛生の両面から非常に重要であると言えるでしょう。

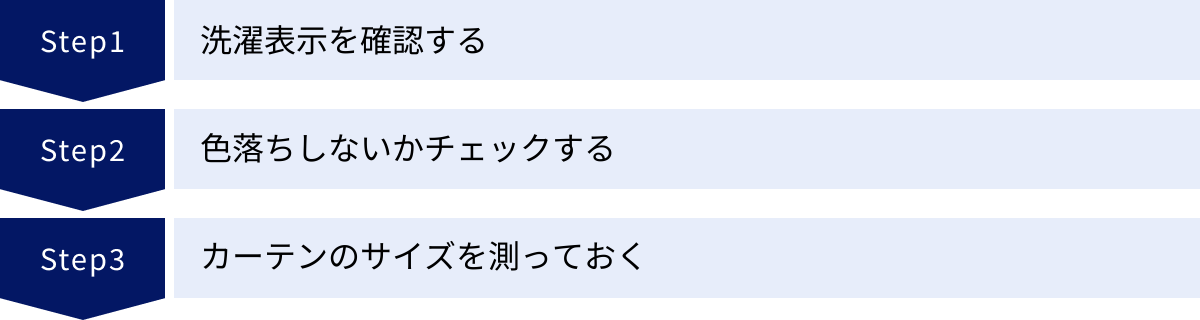

カーテンを洗濯する前に必ず確認すべき3つのこと

「よし、カーテンを洗おう!」と思い立っても、いきなり洗濯機に放り込むのは禁物です。カーテンはデリケートなものが多く、間違った方法で洗うと、縮んでしまったり、色落ちしたり、風合いが損なわれたりと、取り返しのつかない失敗に繋がる可能性があります。洗濯を始める前に、必ず以下の3つのポイントを確認し、大切なカーテンを守りましょう。

① 洗濯表示を確認する

最も重要なのが、カーテンの内側についている「洗濯表示タグ」の確認です。ここには、そのカーテンをどのように扱うべきかというメーカーからの指示が、記号で示されています。2016年12月から国際規格に合わせた新しい洗濯表示に切り替わっており、記号の意味を正しく理解することが大切です。

最低限、確認すべきは「家庭洗濯」に関するマーク(洗濯桶のマーク)です。

- 洗濯桶に数字が書かれているマーク: 洗濯機で洗えることを示します。数字は、使用する水の液温の上限です(例:「40」なら40℃まで)。

- 洗濯桶の下に線が1本あるマーク: 「弱い洗濯処理」が必要であることを意味します。洗濯機の手洗いコースやドライコースなど、優しく洗う設定を選びましょう。

- 洗濯桶の下に線が2本あるマーク: 「非常に弱い洗濯処理」を意味します。さらにデリケートな扱いが求められるため、洗濯機で最も弱い水流のコースを選択する必要があります。

- 洗濯桶に手を入れているマーク: 「手洗い」のみ可能であることを示します。液温は40℃が上限です。洗濯機は使用できません。

- 洗濯桶に×印がついているマーク: 「家庭での洗濯はできない」という意味です。 この表示がある場合は、自宅での洗濯は諦め、クリーニング店に相談しましょう。無理に洗うと、大幅な縮みや型崩れの原因となります。

他にも、漂白剤の使用可否(三角形のマーク)、乾燥機の使用可否(四角に丸のマーク)、アイロンのかけ方(アイロンのマーク)など、重要な情報が記載されています。これらの表示を無視して洗濯すると、生地を傷める大きな原因となります。洗濯表示は、いわばカーテンの「取扱説明書」です。まずはここをしっかりと読み解くことから始めましょう。

② 色落ちしないかチェックする

特に、濃い色のカーテンや、鮮やかな柄物のカーテンを初めて洗濯する場合は、「色落ち」のリスクを考慮する必要があります。せっかく洗濯したのに、色がにじんでしまったり、他の洗濯物に色が移ってしまったりしては元も子もありません。

そこで、洗濯機に入れる前に、必ず色落ちチェックを行いましょう。手順は簡単です。

- 準備するもの: おしゃれ着用の中性洗剤、白い布(タオルやティッシュでも可)

- 洗剤液を作る: 洗剤の原液を数滴、水で薄めます。

- 目立たない部分で試す: カーテンの裾の裏側など、普段は見えない部分に、洗剤液をつけた白い布を当て、軽くポンポンと叩きます。

- 色移りを確認: 白い布にカーテンの色が移っていなければ、色落ちの心配は少ないでしょう。もし色が移ってしまった場合は、そのカーテンは色落ちしやすいということになります。

色落ちするカーテンは、他の洗濯物とは絶対に一緒に洗わず、単独で洗濯してください。 また、長時間のつけ置き洗いは色落ちを助長する可能性があるため避け、短時間で手早く洗うことを心がけましょう。この一手間をかけるだけで、「洗濯したらまだら模様になってしまった」という悲劇を防ぐことができます。

③ カーテンのサイズを測っておく

洗濯表示で「水洗い可」となっていても、素材によっては洗濯で多少縮んでしまうことがあります。特に、綿や麻、レーヨンといった天然素材や、それらの混紡素材は縮みやすい傾向にあります。

洗濯後に「あれ?なんだかカーテンが短くなって、窓の下から光が漏れる…」という事態を避けるため、そして、どのくらい縮んだのかを客観的に把握するために、洗濯前にカーテンの「幅」と「丈」をメジャーで測り、記録しておくことをおすすめします。

もし洗濯後に縮んでしまった場合でも、どのくらい縮んだかが分かっていれば対策が立てやすくなります。カーテンフックには、高さを数センチ単位で調整できる「アジャスターフック」が使われていることがほとんどです。フックの位置を下にずらすことで、多少の縮みであればカバーできる可能性があります。

事前にサイズを測っておくことは、万が一のトラブルに備えるための保険のようなものです。特に高価なオーダーカーテンや、思い入れのあるカーテンを洗う際には、忘れずに行いましょう。この3つの事前確認を徹底することが、カーテン洗濯を成功させるための第一歩です。

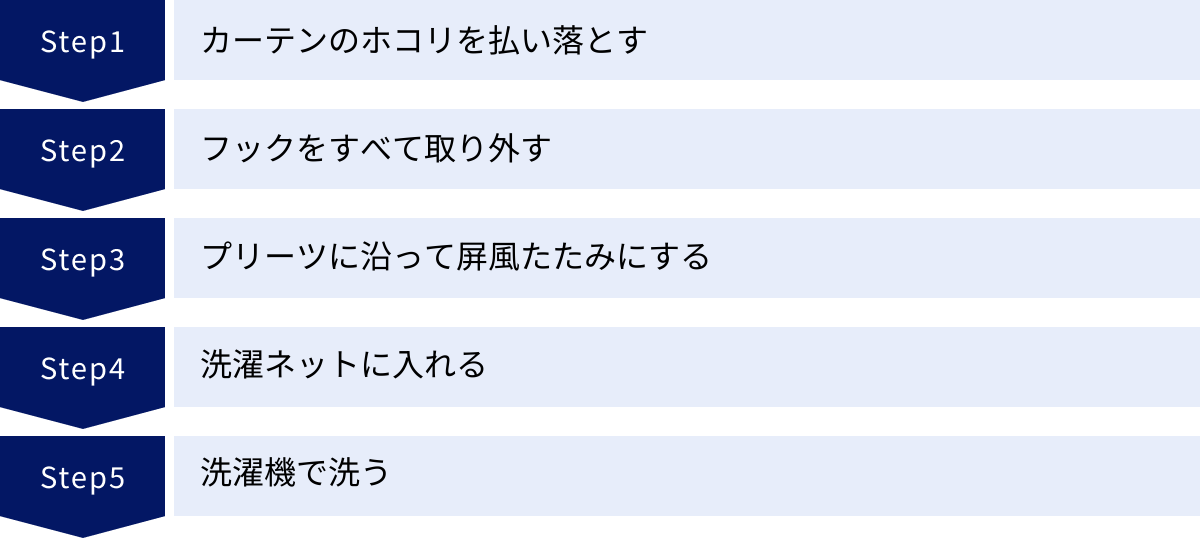

自宅でできる!カーテンの正しい洗い方5ステップ

事前の確認が済んだら、いよいよ洗濯の実践です。カーテンを傷めず、汚れをしっかりと落とすためには、正しい手順を踏むことが非常に重要です。ここでは、洗濯機を使った基本的な洗い方を5つのステップに分けて、誰でも失敗なくできるよう詳しく解説します。この手順通りに行えば、型崩れやシワを最小限に抑え、美しい仕上がりを実現できます。

① カーテンのホコリを払い落とす

カーテンレールからカーテンを取り外したら、すぐに洗濯機に入れるのではなく、まずは付着している大きなホコリやゴミを払い落としましょう。この一手間を省くと、洗濯中にホコリが水に溶け出し、生地全体に再付着して黒ずみの原因になったり、洗濯槽が汚れたりする可能性があります。

ホコリを落とす最も効果的な方法は、屋外の物干し竿などにカーテンをかけ、手や布団たたきなどで軽くパンパンと叩くことです。 このとき、力を入れすぎると生地を傷める可能性があるので、あくまで優しく、表面のホコリを舞い上がらせるようなイメージで行いましょう。

マンションのベランダなどで大きな音を立てるのがはばかられる場合は、室内で掃除機を使う方法も有効です。掃除機の先端にブラシ付きのノズル(布団用ノズルでも可)を取り付け、吸引力を「弱」に設定します。そして、カーテンの生地を傷めないように、優しくなでるように上から下へとホコリを吸い取っていきます。特に、ヒダの谷間や裾の部分はホコリが溜まりやすいので、念入りに行いましょう。

② フックをすべて取り外す

次に、カーテンの上部についているフックをすべて取り外します。これは非常に重要な工程です。フックをつけたまま洗濯してしまうと、洗濯槽の中でフックが暴れ、カーテンの繊細な生地に引っかかったり、突き破ったりして、伝線や破れの原因になります。 最悪の場合、フックが外れて洗濯槽の内部を傷つけ、洗濯機自体の故障に繋がる恐れもあります。

フックはプラスチック製のものがほとんどですが、金属製の場合もあります。一つひとつ丁寧に、生地を傷つけないように外していきましょう。外したフックは、数が多くて紛失しやすいため、小さな洗濯ネットやビニール袋などにまとめて保管しておくと安心です。後でフックも一緒に洗う場合は、この時点で洗濯ネットに入れておくとスムーズです。

③ プリーツに沿って屏風たたみにする

カーテンの美しいドレープ(ヒダ)を保ち、洗濯による型崩れやシワを防ぐために、たたみ方にも工夫が必要です。最もおすすめなのが、カーテンのプリーツ(ヒダ)の山と谷に沿って折りたたんでいく「屏風(びょうぶ)だたみ」です。

まず、カーテンを床やテーブルの上に広げます。そして、ヒダの山と谷を意識しながら、ジグザグになるようにパタパタと折りたたんでいきます。こうすることで、洗濯中も元のヒダの形が崩れにくくなります。全体を細長い帯状に折りたたんだら、それをさらに数回、汚れている部分が外側に来るように折りたたみ、洗濯ネットに入れやすい大きさにまとめます。

この屏風だたみは、仕上がりの美しさを大きく左右するポイントです。少し手間はかかりますが、この工程を丁寧に行うことで、洗い上がりのシワが格段に少なくなり、アイロンがけの手間を省くことにも繋がります。

④ 洗濯ネットに入れる

屏風だたみにしたカーテンは、必ず洗濯ネットに入れてから洗濯機に入れます。洗濯ネットは、カーテンを洗濯中の水流による摩擦や絡まりから守り、生地の傷みや型崩れを防ぐための必須アイテムです。

洗濯ネットを選ぶ際は、たたんだカーテンがちょうど収まるくらいのサイズのものを選びましょう。ネットが大きすぎると、中でカーテンが動いてしまい、たたんだ意味がなくなってしまいます。逆に小さすぎると、洗剤液が全体に行き渡らず、洗浄力が低下する原因になります。目安として、ネットに入れたときに少し余裕がある程度が最適です。

一つのネットにカーテンを詰め込みすぎず、大きなドレープカーテンなら1枚ずつ、薄いレースカーテンなら2枚程度までを目安に、ゆとりを持って入れるようにしましょう。

⑤ 洗濯機で洗う

いよいよ洗濯機で洗う工程です。ここでのポイントは、「弱い水流で優しく洗う」ことです。

- コースの選択: 洗濯機のコースは、「手洗いコース」「ドライコース」「おしゃれ着コース」「おうちクリーニングコース」など、最も水流が弱いコースを選びます。これらのコースは、衣類への負担を最小限に抑えるように設計されています。

- 洗剤の選択: 洗剤は、一般的な弱アルカリ性の粉末洗剤や液体洗剤ではなく、デリケートな衣類用の「おしゃれ着用中性洗剤」を使用します。 中性洗剤は洗浄力がマイルドで、生地の色落ちや縮み、風合いの変化を防ぐ効果があります。漂白剤や蛍光増白剤が含まれていないものを選ぶと、より安心です。

- 水温の設定: 洗濯表示に指示があればそれに従いますが、特に記載がない場合は、30℃以下の水またはぬるま湯を使用するのが基本です。高温のお湯は、縮みや色落ちの原因となるため避けましょう。

- 脱水時間の設定: 脱水は、シワの最大の原因となります。脱水時間はできるだけ短く、30秒〜1分程度に設定しましょう。 全自動でコースを選ぶと脱水時間が長めに設定されていることが多いので、手動で最短時間に設定し直すことを忘れないでください。洗濯が終わったときに、まだ少し水が滴るくらいが理想的な状態です。

これらのステップを守ることで、大切なカーテンを清潔に、そして美しく洗い上げることができます。

シワを防ぐ!カーテンの正しい干し方とコツ

カーテン洗濯の最後の仕上げであり、仕上がりの美しさを決定づけるのが「干し方」です。せっかく丁寧に洗っても、干し方次第では頑固なシワが残ってしまい、アイロンがけという面倒な作業が必要になってしまいます。ここでは、シワを防ぎ、新品同様の美しい状態に戻すための正しい干し方と、押さえておきたい重要なコツを解説します。

カーテンレールに吊るして干すのが基本

カーテンを干す最も簡単で効果的な方法は、洗濯が終わったらすぐに元のカーテンレールに吊るして干すことです。 この方法には、以下のような大きなメリットがあります。

- シワが伸びやすい: カーテン自体の重みと、生地に含まれた水分の重みで、自然と下方向へ引っ張られます。この重力が天然のアイロンのような役割を果たし、洗濯でできた細かなシワをきれいに伸ばしてくれます。

- 場所を取らない: 物干し竿や特別な乾燥スペースを確保する必要がありません。いつも通りカーテンがかかっている状態で乾かすことができるため、生活スペースを圧迫せずに済みます。

- 型崩れしにくい: 元の場所にかけるため、プリーツなどの形が崩れる心配がありません。

手順は非常にシンプルです。脱水が終わったカーテンを洗濯機から取り出し、保管しておいたフックを元の位置に取り付けます。そして、そのままカーテンレールに吊るすだけです。このとき、床が水滴で濡れるのが心配な場合は、カーテンの下に新聞紙やタオル、ビニールシートなどを敷いておくと安心です。特に脱水を極力短くした場合は水分が多く残っているため、床の養生は忘れずに行いましょう。

物干し竿を使う場合の干し方

カーテンレールに干せない事情がある場合(例えば、レールの耐荷重が心配な場合や、すぐに部屋を使いたい場合など)は、屋外や室内の物干し竿を使って干します。その際、シワを防ぎ、効率よく乾かすために少し工夫が必要です。

おすすめなのが「M字干し」という方法です。これは、カーテンを物干し竿にかけた後、生地がMの字を描くように、もう1本の物干し竿やハンガーなどを使って裾を持ち上げて干す方法です。

- M字干しのメリット:

- 通気性が向上する: 生地が重なり合わないため、風の通り道ができ、乾燥時間を短縮できます。

- 裾のシワ防止: 長いカーテンの裾が地面について汚れたり、シワになったりするのを防ぎます。

- 省スペース: 1枚のカーテンが占める横幅をコンパクトにできます。

物干し竿が1本しかない場合は、カーテンを二つ折りにして竿にかけることになりますが、そのままだと内側が乾きにくく、生乾き臭の原因になります。時々、表裏をひっくり返したり、間に空間ができるように干したりする工夫が必要です。

干すときに意識したいポイント

カーテンレールに干す場合でも、物干し竿に干す場合でも、共通して意識したいポイントがいくつかあります。これらの小さなコツを実践するだけで、仕上がりが格段に変わります。

脱水後すぐに取り出す

洗濯・脱水が終わったら、1分1秒でも早く洗濯機からカーテンを取り出してください。 濡れたままの状態で洗濯槽の中に長時間放置すると、たたまれた部分のシワがくっきりと定着してしまい、乾いた後も取れにくくなってしまいます。洗濯が終わる時間をあらかじめ把握しておき、終了のアラームが鳴ったらすぐに作業に取り掛かれるように準備しておきましょう。これがシワ防止における最も重要な鉄則です。

手で軽く叩いてシワを伸ばす

カーテンをレールや竿に吊るしたら、乾き始める前にひと手間加えましょう。両手でカーテンを挟むようにして、上から下へ、優しくパンパンと叩いていきます。 これにより、大きなシワを伸ばし、生地の目を整えることができます。また、カーテンの裾を軽く下に引っ張るようにして、全体の形を整えるのも効果的です。このひと手間で、乾いた後の仕上がりの滑らかさが大きく変わります。

窓を開けて風通しを良くする

カーテンを早く乾かすことは、シワ防止だけでなく、雑菌の繁殖や生乾きの嫌なニオイを防ぐためにも重要です。カーテンレールに吊るして室内で干す場合は、必ず窓を開けて、部屋の風通しを良くしましょう。 対角線上にある2か所の窓を開けると、空気の流れができてより効果的です。

風がない日や、さらに乾燥を早めたい場合は、サーキュレーターや扇風機を活用するのがおすすめです。カーテンに向けて直接風を送るのではなく、部屋全体の空気が循環するように、壁や天井に向けて風を送ると効率よく乾かすことができます。湿った状態が長引くほど、雑菌は繁殖しやすくなります。 できるだけ短時間で乾かしきることを目指しましょう。

カーテンを洗濯するときの注意点

カーテンの洗濯を成功させるためには、これまで解説してきた手順に加えて、いくつか注意すべき点があります。これらのポイントを押さえておくことで、失敗のリスクをさらに減らし、より安全で確実にカーテンをきれいにすることができます。うっかり見落としがちなポイントばかりなので、洗濯を始める前にもう一度確認しておきましょう。

天気の良い日に行う

カーテンのような大物を洗濯する際は、天気の良い日を選ぶのが大原則です。具体的には、「湿度が低く、よく晴れていて、できれば少し風がある日」が理想的です。このような日は洗濯物が乾きやすく、短時間でカーテンを乾燥させることができます。

なぜ天気が重要なのでしょうか。それは、濡れた状態が長く続くほど、雑菌が繁殖しやすくなり、生乾きの嫌なニオイが発生する原因になるからです。せっかくきれいに洗濯しても、部屋中に不快なニオイが漂ってしまっては意味がありません。

特に、カーテンレールに吊るして室内で干す場合でも、外の天候は重要です。窓を開けて換気しながら干すため、湿度が高い雨の日などでは、乾くまでに時間がかかりすぎてしまいます。天気予報を事前にチェックし、数日間晴れが続きそうな日を狙って洗濯の計画を立てるのがおすすめです。また、朝の早い時間帯から洗濯を始めれば、日中の暖かい時間帯を有効活用して乾かすことができます。

洗濯機の乾燥機能は使わない

最近の洗濯乾燥機には便利な乾燥機能がついていますが、原則としてカーテンの乾燥に洗濯機の乾燥機能を使用するのは避けましょう。 洗濯表示に「タンブル乾燥可(四角に丸のマーク)」の記載があるごく一部のカーテンを除き、ほとんどのカーテンは乾燥機の高温に耐えられません。

乾燥機を使うと、以下のようなトラブルが発生するリスクがあります。

- 大幅な縮み: 高温の熱風によって生地の繊維が急激に収縮し、カーテンが縮んで丈が合わなくなってしまうことがあります。特にポリエステルなどの化学繊維でも、熱には弱いものが多くあります。

- 生地の傷み・変質: 熱によって生地が硬くなったり、風合いが損なわれたりすることがあります。遮光や防炎などの特殊なコーティングが施されている場合、その機能が劣化・剥離してしまう可能性も高いです。

- 頑固なシワ: 高温で乾燥させると、細かなシワが固定されてしまい、アイロンでも取れないような頑固なシワができてしまうことがあります。

「自然乾燥」が、カーテンにとって最も安全で優しい乾燥方法です。 時間はかかりますが、生地へのダメージを最小限に抑え、美しさを長持ちさせるためには、乾燥機能のボタンを押したい気持ちをぐっとこらえ、風と時間で乾かすことを選択しましょう。

洗剤はおしゃれ着用の中性洗剤を選ぶ

洗剤選びも、カーテンの仕上がりを左右する重要な要素です。普段の衣類に使っている一般的な洗濯洗剤の多くは「弱アルカリ性」です。弱アルカリ性洗剤は皮脂や油汚れに対する洗浄力が高いというメリットがありますが、その分、デリケートな繊維に対しては刺激が強く、色落ちや生地の傷みを引き起こす可能性があります。

そこで、カーテンの洗濯には「おしゃれ着用洗剤」として販売されている「中性洗剤」の使用を強く推奨します。

- 中性洗剤のメリット:

- 生地に優しい: 洗浄力がマイルドなため、繊維への負担が少なく、縮みや型崩れ、風合いの劣化を防ぎます。

–色落ちしにくい: 染料への影響が少ないため、色柄物のカーテンも安心して洗えます。

- 生地に優しい: 洗浄力がマイルドなため、繊維への負担が少なく、縮みや型崩れ、風合いの劣化を防ぎます。

また、洗剤を選ぶ際には、「蛍光増白剤」が含まれていないかもチェックしましょう。蛍光増白剤は、白物をより白く見せるための染料の一種ですが、生成りや淡い色のカーテンに使用すると、本来の色合いが失われ、不自然に白っぽくなってしまうことがあります。カーテン本来の色と風合いを守るためには、「蛍光増白剤無配合」の中性洗剤が最適です。

脱水時間は1分以内と短く設定する

繰り返しになりますが、シワを防ぐ上で極めて重要なのが脱水時間です。洗濯機におまかせの全自動コースでは、脱水時間が3分以上に設定されていることが多く、これはカーテンにとっては長すぎます。

脱水時間は、手動で設定できる最短の時間、具体的には30秒から長くても1分以内に設定してください。 目標は、「カーテンレールに吊るしたときに、床に水がポタポタと滴り落ちない程度」です。多少水分が残っているくらいの方が、その水分の重みでシワがよく伸びます。

「しっかり脱水しないと乾くのに時間がかかるのでは?」と心配になるかもしれませんが、シワだらけのカーテンに後からアイロンをかける手間を考えれば、少し乾くのに時間がかかっても、脱水を短くするメリットの方がはるかに大きいと言えるでしょう。

カーテンフックも一緒に洗う

カーテン本体の洗濯に気を取られて忘れがちですが、取り外したカーテンフックも、長年の使用でホコリや手垢が付着して汚れています。せっかくカーテンがきれいになるのですから、フックもこの機会に一緒に洗いましょう。

プラスチック製のフックであれば、小さな洗濯ネットに入れて、カーテンと一緒に洗濯機で洗ってしまうのが最も手軽です。 ネットに入れることで、洗濯槽の中でバラバラになったり、他の洗濯物に引っかかったりするのを防げます。

金属製のフックの場合は、洗濯機で洗うと錆びてしまう可能性があるため、洗面器などにおしゃれ着用中性洗剤を薄めた液を作り、その中で優しく手洗いするのがおすすめです。洗い終わったら、よくすすいでからタオルで水気を拭き取り、乾かしておきましょう。細かい部分まで清潔にすることで、カーテン全体がより一層さっぱりとします。

カーテンにカビが生えてしまった場合の落とし方

窓の結露や室内の湿気が原因で、カーテンに黒いポツポツとしたカビが生えてしまうことがあります。特に、窓に接しているレースカーテンの裾はカビの発生リスクが高い場所です。カビは見た目が悪いだけでなく、胞子を飛散させてアレルギーや健康被害の原因にもなるため、発見したら放置せずにできるだけ早く対処することが重要です。ここでは、家庭でできるカビの落とし方を2つ紹介します。

作業を始める前に、必ずカーテンの洗濯表示を確認し、「漂白剤が使用可能(三角形のマーク)」かどうかをチェックしてください。 漂白剤が使えないデリケートな素材の場合、これから紹介する方法は生地を傷めたり、変色させたりする可能性があるため、専門のクリーニング店に相談することをおすすめします。

酸素系漂白剤を使ってカビを落とす

家庭でカビ取りをする際に最も効果的なのが、「酸素系漂白剤」を使ったつけ置き洗いです。漂白剤には「塩素系」と「酸素系」の2種類がありますが、カーテンには色柄物にも使えて生地へのダメージが少ない「酸素系漂白剤」を選びましょう。 塩素系漂白剤(「混ぜるな危険」と表示されているもの)は、漂白力が強力すぎるため、色落ちしたり生地そのものを傷めてしまったりするリスクが非常に高いです。

【酸素系漂白剤を使ったカビ取りの手順】

- 準備するもの:

- 酸素系漂白剤(粉末タイプが効果的)

- おしゃれ着用中性洗剤

- カーテンが浸かる大きさの洗い桶や浴槽

- ゴム手袋(手荒れ防止のため)

- つけ置き液を作る:

- 40℃~50℃程度のぬるま湯を、洗い桶や浴槽にカーテンがしっかり浸かるくらいまで溜めます。酸素系漂白剤は、水温が高い方が効果を発揮しやすい性質があります。ただし、カーテンの洗濯表示の液温上限を超えないように注意してください。

- 規定量の酸素系漂白剤とおしゃれ着用中性洗剤をぬるま湯に入れて、よくかき混ぜて溶かします。

- つけ置きする:

- カビが生えている部分がしっかりと液に浸かるように、カーテンを沈めます。

- つけ置き時間は、30分から2時間程度を目安にします。 長時間放置しすぎると生地を傷めることがあるので、様子を見ながら調整してください。軽いカビであれば、短時間で効果が見られます。

- すすぎと洗濯:

- つけ置きが終わったら、汚れた水を捨て、きれいな水で数回しっかりとすすぎます。

- その後、通常の洗濯手順(洗濯ネットに入れて、洗濯機の弱水流コースで洗う)で仕上げます。

この方法で、多くの表面的なカビは除去できます。ただし、カビは菌糸を繊維の奥深くまで伸ばしているため、黒い色素が完全に消えない場合もあります。 それでも、除菌効果によってカビの再発を抑えることは可能です。

消毒用エタノールで拭き取る

洗濯表示で水洗いができなかったり、漂白剤が使えなかったりするカーテンや、ごく軽度のカビに気づいた際の応急処置として、「消毒用エタノール」を使う方法があります。エタノールには殺菌効果があるため、カビの増殖を抑えることができます。

【消毒用エタノールを使ったカビ取りの手順】

- 準備するもの:

- 消毒用エタノール(ドラッグストアなどで購入可能)

- スプレーボトル

- きれいな布やブラシ

- 作業前の準備:

- エタノールは引火性があるため、火の気のない場所で、必ず窓を開けて換気しながら作業してください。

- 念のため、カーテンの目立たない部分にエタノールを少量つけて、変色しないかテストします。

- カビの除去:

- まず、乾いた布やブラシで、カーテン表面のカビを優しく払い落とします。このとき、カビの胞子を吸い込まないようにマスクを着用しましょう。

- 消毒用エタノールをスプレーボトルに入れ、カビが生えている部分とその周辺に、少し湿る程度に吹きかけます。

- 5分~10分ほど放置してエタノールを浸透させた後、きれいな布でトントンと叩くようにして、カビと汚れを拭き取ります。

- 最後に、固く絞った布で水拭きし、エタノールや汚れの成分を取り除いてから、しっかりと乾燥させます。

この方法は、あくまで殺菌と軽度の汚れ落としが目的です。酸素系漂白剤のようにカビの色素を分解する効果はないため、黒ずみが残る可能性があります。 しかし、これ以上カビを増やさないための対策としては有効な手段です。

カーテンのカビを予防する4つの方法

一度生えてしまったカビを落とすのは大変な労力がかかります。何よりも大切なのは、カビが発生しにくい環境を作ることです。カビは「高い湿度」「適度な温度」「栄養源(ホコリなど)」の3つの条件が揃うと発生しやすくなります。日々の少しの心がけで、カビの発生リスクを大幅に減らすことができます。 ここでは、今日から実践できる4つの効果的なカビ予防法をご紹介します。

① 定期的に部屋を換気する

最も基本的で、最も効果的なカビ対策は「換気」です。 カビは湿気が大好きなので、室内に湿った空気を溜め込まないことが重要になります。特に、人が生活しているだけで、呼吸や汗によって室内の湿度は上がっていきます。

- 換気の頻度と時間: 1日に最低でも2回、朝と夕方などに窓を開けて空気の入れ替えを行いましょう。時間は5分から10分程度で十分です。

- 効果的な換気方法: 部屋の対角線上にある2か所の窓やドアを開けると、空気の通り道ができて効率よく換気できます。窓が1つしかない部屋の場合は、換気扇を回したり、ドアを開けて扇風機を部屋の外に向けて回したりすると、室内の空気を排出しやすくなります。

面倒に感じるかもしれませんが、換気を習慣にすることで、カーテンだけでなく、壁や家具、クローゼットの中など、家全体のカビ予防に繋がります。

② 窓の結露をこまめに拭き取る

冬場や梅雨の時期に窓ガラスに発生する「結露」は、カーテンにカビが生える最大の原因の一つです。窓ガラスについた水滴がカーテンに付着し、常に湿った状態を作り出してしまいます。この水分が、空気中のホコリを栄養にしてカビを繁殖させるのです。

朝起きたら、まず窓の結露をチェックし、水滴がついていたらすぐに拭き取る習慣をつけましょう。

- おすすめの道具:

- スクイージー(水切りワイパー): 結露を一気に集めてかき取ることができるので非常に効率的です。

- 吸水クロス・マイクロファイバークロス: 吸水性に優れた布で、きれいに拭き取れます。

- 結露吸水テープ: 窓の下部に貼っておくことで、垂れてくる水滴を吸収してくれます。

この一手間を毎日続けるだけで、カーテンの裾が濡れるのを防ぎ、カビの発生を劇的に抑えることができます。

③ 加湿器を窓の近くに置かない

空気が乾燥する冬場に、加湿器を使用するご家庭は多いでしょう。しかし、その置き場所には注意が必要です。加湿器から出る蒸気を直接カーテンや窓に当たるような位置に置くのは絶対に避けてください。

窓の近くに加湿器を置くと、その周辺の湿度が局所的に急上昇し、冷たい外気で冷やされた窓ガラスに大量の結露が発生する原因となります。結果として、カーテンがびしょ濡れになり、カビの温床を作り出してしまうのです。

加湿器は、部屋の中央や、エアコンの風が当たる場所など、蒸気が部屋全体に効率よく広がる場所に設置するのが理想的です。

④ 除湿剤や除湿機を活用する

換気だけでは湿気を取り除ききれない梅雨の時期や、結露が発生しやすい冬場には、除湿アイテムを積極的に活用しましょう。

- 除湿剤(置き型タイプ): 電気を使わずに手軽に設置できます。カーテンレールの端や、窓際の隅など、湿気が溜まりやすい場所に置いておくと効果的です。定期的に溜まった水を確認し、交換するのを忘れないようにしましょう。

- 除湿機: パワフルに室内の湿気を除去したい場合に最適です。特に、洗濯物を部屋干しすることが多いご家庭では、除湿機を併用することで、カーテンへの湿気の影響も軽減できます。タイマー機能を活用して、就寝中や留守中に稼働させるのも良い方法です。

これらの予防策を組み合わせることで、カビが好む「高湿度の環境」を根本から断つことができます。「カビは生えてから対処するのではなく、生えないように予防する」という意識を持つことが、クリーンで快適な住環境を保つ秘訣です。

自宅で洗濯できないカーテンの種類

「よし、家のカーテンを全部洗おう!」と意気込む前に、一呼吸おきましょう。実は、カーテンの中には家庭の洗濯機で洗うと、取り返しのつかないダメージを受けてしまうデリケートなものが存在します。これらのカーテンは、洗濯表示で「水洗い不可(洗濯桶に×印)」となっているはずです。無理に洗ってしまうと、縮み、型崩れ、風合いの変化、装飾の破損などを引き起こす可能性があります。ここでは、一般的に自宅での洗濯が難しいカーテンの種類について解説します。

綿・麻・レーヨンなどの天然素材

ナチュラルな風合いで人気の綿(コットン)や麻(リネン)、そしてシルクのような光沢を持つレーヨンなどの天然素材や再生繊維でできたカーテンは、基本的に自宅での洗濯には不向きです。これらの素材は、水に濡れると繊維が膨潤し、乾く際に大きく縮んでしまう性質があります。

- 縮み: 洗濯機で洗うと、丈が10cm以上も縮んでしまい、窓に合わなくなることがあります。

- シワ: 一度強いシワがつくと、アイロンでもなかなか元に戻りません。

- 風合いの変化: 元々持っていたハリや光沢が失われ、ゴワゴワとした手触りになってしまうことがあります。

特に、麻100%や綿100%のカーテンは要注意です。ポリエステルとの混紡素材であっても、天然素材の比率が高い場合は、水洗いを避けるのが賢明です。これらの素材のカーテンをきれいにしたい場合は、縮みや風合いの変化を最小限に抑える特殊な技術を持つクリーニング店に依頼するのが最も安全な方法です。

刺繍やスパンコールなどの装飾があるもの

デザイン性を高めるために、繊細な刺繍が施されていたり、キラキラと輝くスパンコールやビーズが縫い付けられていたりする装飾的なカーテンも、自宅での洗濯は避けるべきです。

洗濯機の強い水流や他の洗濯物との摩擦によって、以下のようなトラブルが起こり得ます。

- 刺繍のほつれ: デリケートな刺繍糸が切れたり、ほつれたりして、デザインが台無しになってしまいます。

- 装飾の脱落: 縫い付けられているスパンコールやビーズが取れてしまう可能性があります。取れた装飾が洗濯機のフィルターや排水口に詰まる原因にもなりかねません。

- 生地の損傷: 装飾の硬い部分が、カーテン自体の薄い生地を引っ掻いて、破れや伝線の原因になることもあります。

こうした装飾は、専門家による丁寧な手作業でのクリーニングが必要です。 大切なデザインを守るためにも、プロに任せましょう。

防炎・防縮などの特殊加工が施されたもの

高層マンションや公共施設などで使用が義務付けられている「防炎カーテン」や、あらかじめ縮みにくくする「防縮加工」、水をはじく「撥水加工」などが施された高機能カーテンも、洗濯には注意が必要です。

これらの特殊な機能は、繊維に薬品をコーティングしたり、後加工を施したりすることで付与されています。家庭用の洗剤や洗濯機の水流によって、これらの加工が剥がれ落ちたり、効果が著しく低下したりする可能性があります。

例えば、防炎加工が落ちてしまうと、万が一の際の安全性が損なわれます。撥水加工も、洗濯を繰り返すうちに効果が薄れていくものがほとんどです。これらの機能性を維持するためには、メーカーが推奨するお手入れ方法を守るか、加工への影響を考慮してクリーニングしてくれる専門店に相談することが不可欠です。

結論として、カーテンを洗う前には必ず洗濯表示を確認し、「水洗い不可」のマークがある場合は、決して自己判断で洗わないことが鉄則です。 一時の手間を惜しんだ結果、高価なカーテンやお気に入りのカーテンをダメにしてしまうことほど悲しいことはありません。

自宅で洗えない場合はクリーニングに依頼しよう

水洗い不可の表示があるカーテンや、自分で洗うには大きすぎて手に負えないカーテン、そして絶対に失敗したくない大切なカーテンは、無理せずプロのクリーニング店に依頼するのが最善の選択です。クリーニングに出せば、手間や時間がかからないだけでなく、家庭では難しい汚れの除去や、素材に合わせた最適な方法での洗浄により、見違えるほど美しく仕上がります。

カーテンクリーニングの料金相場

カーテンクリーニングの料金は、カーテンのサイズ(横幅と丈)、素材、ドレープカーテンかレースカーテンかによって決まるのが一般的です。また、店舗持ち込み型か、自宅まで集荷・配達してくれる宅配型かによっても料金体系が異なります。

以下は、一般的なカーテンクリーニングの料金相場です。実際の料金は業者によって異なるため、依頼する際には必ず見積もりを取りましょう。

| カーテンの種類 | サイズ(幅×丈の目安) | 料金相場(1枚あたり) | 備考 |

|---|---|---|---|

| レースカーテン | 腰高窓(~幅100cm×丈130cm) | 1,000円~2,000円 | 素材や汚れ具合で変動 |

| 掃き出し窓(~幅100cm×丈200cm) | 1,500円~2,500円 | サイズが大きくなると高くなる | |

| ドレープカーテン | 腰高窓(~幅100cm×丈130cm) | 1,500円~3,000円 | レースより高めの設定 |

| 掃き出し窓(~幅100cm×丈200cm) | 2,000円~4,000円 | 遮光・防炎など特殊なものは割増の場合も |

この他に、オプションとして以下のような加工を追加できる場合があります。

- 防カビ・抗菌加工: カビや雑菌の繁殖を抑える(+500円~1,000円程度)

- 撥水加工: 水や汚れをはじきやすくする(+1,000円~2,000円程度)

- 防炎加工の再加工: 洗濯で低下した防炎性能を回復させる(料金は要見積もり)

おすすめの宅配クリーニングサービス3選

重くてかさばるカーテンを店舗まで運ぶのは一苦労です。そんな時に便利なのが、自宅にいながら注文から受け取りまで完結する「宅配クリーニングサービス」です。ここでは、カーテンクリーニングで定評のある代表的なサービスを3つご紹介します。

※料金やサービス内容は変更される可能性があるため、ご利用の際は必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。

① カジタク

イオングループが提供する家事代行サービス「カジタク」。衣類だけでなく、布団やカーテンのクリーニングも手掛けています。パック料金制が特徴で、指定の袋に入る枚数であれば料金が一律なのが分かりやすいです。

- 特徴:

- パック料金なので枚数が多いほどお得感がある。

- 最大9ヶ月間の無料保管サービスがあり、シーズンオフのカーテンを預けておくのに便利。

- 防カビ加工が標準で付帯している。

- 料金の目安: カーテンクリーニング 2点パック 10,780円(税込)~

- 参照: 株式会社カジタク公式サイト

② リネット

衣類の宅配クリーニングで有名な「リネット」は、布団などの大物クリーニング「ふとんリネット」の中でカーテンも取り扱っています。スマートフォンやパソコンから24時間いつでも簡単に申し込める手軽さが魅力です。

- 特徴:

- 1枚からでも注文可能で、料金体系が明瞭。

- 最短2時間後から集荷に来てくれるスピーディーな対応(エリアによる)。

- 抗菌・防臭効果のある「リネットクリン」での洗浄を標準採用。

- 料金の目安: ドレープカーテン(小) 1枚 1,958円(税込)~

- 参照: 株式会社リネットジャパン公式サイト

③ 白洋舍

1906年創業の老舗クリーニング店「白洋舍」。長年培ってきた高い技術力と信頼性で知られています。店舗だけでなく、便利な「らくらく宅配便」サービスも展開しており、高品質な仕上がりを求める方におすすめです。

- 特徴:

- 素材やデザイン、汚れの状態を一点一点丁寧に見極め、最適なクリーニング方法を提案。

- 天然素材や特殊加工品など、難しいカーテンも安心して任せられる技術力。

- 希望に応じて、プリーツの再加工(リフレッシュ加工)なども相談可能。

- 料金の目安: 料金は個別の見積もりとなることが多い。公式サイトや電話で要問い合わせ。

- 参照: 株式会社白洋舍公式サイト

これらのサービスを比較検討し、ご自身のカーテンの種類や枚数、求める品質に合わせて最適なクリーニング店を選びましょう。プロの力を借りることで、大切なカーテンをより長く、美しく保つことができます。

きれいな状態を長持ちさせる日常のお手入れ方法

年に数回の洗濯やクリーニングも大切ですが、それと同じくらい重要なのが、日々のこまめなお手入れです。日常的にカーテンをケアすることで、汚れの蓄積を抑え、洗濯の頻度を減らすことにも繋がります。ここでは、誰でも簡単にできる日常のお手入れ方法を3つご紹介します。きれいな状態を長持ちさせる秘訣は、大掃除ではなく、日々の小さな習慣にあります。

ハンディモップやはたきでホコリを取る

カーテンに付着する汚れの多くは、空気中のホコリです。これを放置すると、湿気や油分と結びついて頑固な汚れになってしまいます。そこで、週に1回程度、掃除のついでにハンディモップや柔らかいはたきでカーテン表面のホコリを優しく払い落とす習慣をつけましょう。

ポイントは、上から下へとホコリを落としていくことです。カーテンの上部やヒダの間に溜まったホコリを、床に落とすイメージで行います。静電気でホコリを吸着するタイプのハンディモップを使うと、ホコリが舞い散りにくく、より効果的です。この簡単な作業だけで、カーテンのくすみを防ぎ、洗濯時の負担を大きく軽減できます。

掃除機でホコリを吸い取る

ハンディモップだけでは取り切れない繊維の奥のホコリや、ダニの死骸などを除去するには、掃除機が有効です。月に1回程度を目安に、掃除機のノズルを「ブラシ付きノズル」や「布団用ノズル」に付け替えて、カーテンのホコリを吸い取りましょう。

注意点として、掃除機の吸引力は必ず「弱」に設定してください。 吸引力が強すぎると、デリケートなカーテンの生地を吸い込んでしまい、傷つけたり伸ばしてしまったりする原因になります。生地を傷めないように、優しくなでるように、上から下へとゆっくり動かしていくのがコツです。特に、ホコリが溜まりやすいカーテンの上部やヒダの谷間、裾の部分は念入りに行いましょう。

部分的な汚れはその都度拭き取る

コーヒーをこぼしてしまったり、子供が汚れた手で触ってしまったりと、カーテンに部分的な汚れがついてしまうこともあります。このような汚れは、時間が経つとシミになって落としにくくなるため、発見したらすぐに処置することが肝心です。

【部分的な汚れの落とし方】

- 準備するもの:

- おしゃれ着用中性洗剤

- きれいな白い布 2枚(タオルなど)

- ぬるま湯

- 手順:

- まず、中性洗剤を数滴、ぬるま湯に溶かして洗剤液を作ります。

- 乾いた方の布を、汚れた部分の裏側に当てます。これは、汚れが他の部分に広がるのを防ぐためです。

- もう1枚の布に洗剤液を少量つけ、汚れた部分を外側から内側に向かって、トントンと軽く叩くようにして汚れを移し取っていきます。このとき、ゴシゴシ擦ると汚れが広がったり、生地が毛羽立ったりするので絶対にやめましょう。

- 汚れが落ちたら、きれいな水で濡らして固く絞った布で、洗剤成分が残らないように再度叩き拭きします。

- 最後に、乾いた布で水分をしっかりと吸い取って、自然乾燥させます。

このように、日々の「ホコリ取り」と、いざという時の「シミ抜き」をマスターしておけば、カーテンはいつでも清潔で美しい状態を保つことができます。

まとめ

今回は、カーテンの理想的な洗濯頻度から、正しい洗い方・干し方の手順、さらにはカビ対策や日常のお手入れ方法まで、幅広く解説してきました。

この記事の重要なポイントを改めて振り返ってみましょう。

- 理想の洗濯頻度: 厚手のドレープカーテンは年に1回、汚れやすいレースカーテンは年に2~3回が目安です。

- 洗濯前の3つの確認: 必ず「①洗濯表示の確認」「②色落ちチェック」「③サイズの計測」を行い、失敗を防ぎましょう。

- 正しい洗い方: 「①ホコリを落とす→②フックを外す→③屏風だたみにする→④ネットに入れる→⑤弱水流で洗う」という5ステップが基本です。

- シワを防ぐ干し方: 脱水後すぐに「カーテンレールに吊るして干す」のが最も効果的です。その際、手でシワを伸ばし、風通しを良くすることが重要です。

- 注意点: 「天気の良い日」に「中性洗剤」を使い、「乾燥機は使わず」「脱水は1分以内」に設定することが鉄則です。

- カビ対策: カビが生えたら「酸素系漂白剤」で対処し、普段から「換気」や「結露の拭き取り」で予防することが何よりも大切です。

- プロへの依頼: 自宅で洗えない素材や高価なカーテンは、無理せずクリーニングに依頼するのが賢明な選択です。

カーテンは、部屋の快適さと清潔さを左右する重要なインテリアです。一見きれいに見えても、ホコリや花粉、ニオイの元となる雑菌などが日々蓄積しています。定期的に洗濯というメンテナンスを行うことで、見た目がリフレッシュされるだけでなく、アレルギー対策にもなり、部屋の空気が格段に気持ちよくなります。

正しい知識があれば、カーテンの洗濯は決して難しい作業ではありません。 本記事で紹介した手順とコツを参考に、ぜひご自宅のカーテンを洗濯し、清潔で明るい窓辺を取り戻してみてください。さっぱりと洗い上がったカーテンが風にそよぐ様子は、きっと格別な清々しさをもたらしてくれるはずです。