子供の頃から一緒にいる大切なぬいぐるみ、プレゼントされた思い出のぬいぐるみ。私たちの生活にそっと寄り添い、癒しを与えてくれる存在です。しかし、毎日抱きしめたり飾っておいたりするうちに、ホコリや手垢、見えない皮脂汚れなどが蓄積していきます。放置しておくと、ダニやカビの温床となり、アレルギーの原因になることもあります。

「このぬいぐるみ、洗っていいのかな?」「洗ったらぺちゃんこにならない?」「ふわふわの毛並みを元通りにできる?」そんな不安から、お手入れをためらっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな大切なぬいぐるみを自宅で安全に、そして新品同様にふわふわに洗い上げるための方法を、準備から仕上げのコツまで、専門的な知識を交えながら網羅的に解説します。洗濯表示の確認といった基本中の基本から、手洗い・洗濯機洗いそれぞれの詳しい手順、さらには自宅で洗えない場合の対処法やプロのクリーニングサービスまで、あらゆる疑問にお答えします。

正しい知識と手順さえ踏めば、自宅でのぬいぐるみクリーニングは決して難しくありません。 この記事を参考に、あなたの大切な相棒をリフレッシュさせ、これからも長く清潔に付き合っていくための第一歩を踏み出しましょう。

目次

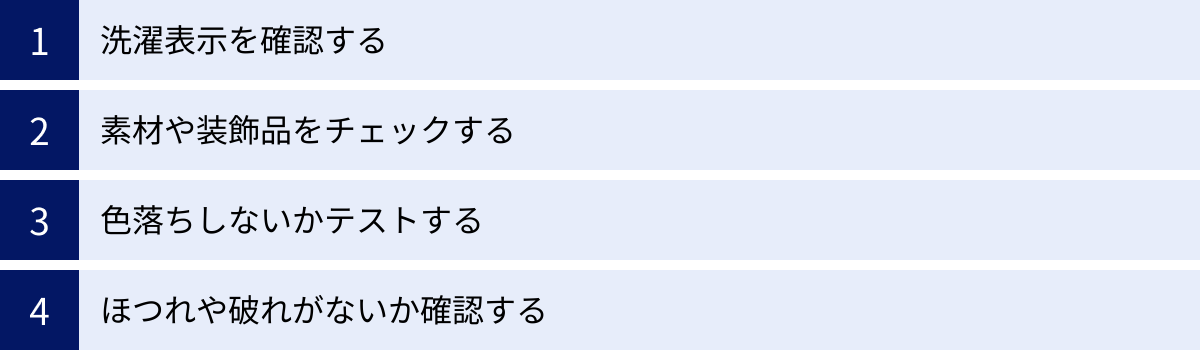

ぬいぐるみを洗う前に!必ず確認したい4つのこと

ぬいぐるみをいざ洗おうと思い立つ前に、必ず行わなければならない重要な確認事項が4つあります。この事前チェックを怠ると、ぬいぐるみが縮んでしまったり、色が褪せてしまったり、最悪の場合はパーツが取れて修復不可能な状態になってしまうこともあります。大切なぬいぐるみを守るため、洗濯を始める前に以下のポイントを一つひとつ丁寧に確認しましょう。この一手間が、クリーニングの成功を大きく左右します。

① 洗濯表示を確認する

衣類と同じように、多くのぬいぐるみにも洗濯方法を示す「洗濯表示(取り扱い絵表示)」のタグが付いています。これはメーカーがその製品の素材や構造に基づいて「この方法なら安全に洗えます」と示している公式なガイドラインです。まず最初に、この洗濯表示を確認することが、ぬいぐるみ洗濯の絶対的なルールです。

洗濯表示は、2016年12月に国際規格に合わせた新しい表示(新JIS表示)に変わりました。古いぬいぐるみと新しいぬいぐるみでは表示が異なる場合があるため、両方の意味を理解しておくと安心です。

| 洗濯表示(新JIS表示) | 意味 |

|---|---|

|

|

| 洗濯おけのマークは「家庭での洗濯」が可能であることを示します。おけの中の数字は、使用する水の液温の上限です。「40」なら40℃以下、「30」なら30℃以下の水で洗う必要があります。おけの下の線は洗濯の強さを示し、線がなければ通常、1本線は「弱い洗濯」、2本線は「非常に弱い洗濯」を意味します。ぬいぐるみの場合、線が入っていることが多いです。 | |

|

|

| 洗濯おけに手を入れているマークは「手洗いのみ可能」であることを示します。洗濯機は使用できず、液温は40℃が上限です。 | |

|

|

| 洗濯おけに×印が付いているマークは「家庭での洗濯はできない」ことを意味します。これには水洗い全般が含まれるため、手洗いも洗濯機洗いもNGです。 |

参照:消費者庁「新しい洗濯表示」

古い表示(旧JIS表示)では、「洗濯機」の絵や「手洗イ」の文字で示されていました。いずれの場合も、「水洗い不可」の表示があるぬいぐるみは、原則として自宅での水洗いは避けるべきです。 無理に洗うと、中綿が固まったり、生地が極端に縮んだり、接着部分が剥がれたりするリスクが非常に高くなります。

タグが見つからない、文字が擦れて読めないという場合もあるでしょう。その際は、安全を最優先し「水洗い不可」と判断するのが賢明です。この後の「素材や装飾品をチェックする」で解説するポイントも参考に、手洗い可能かどうかを慎重に見極める必要があります。もし判断に迷う場合は、自宅での洗濯は諦め、専門のクリーニング業者に相談することをおすすめします。

② 素材や装飾品をチェックする

洗濯表示と合わせて、ぬいぐるみの「素材」と「装飾品」を自分の目で直接確認することも非常に重要です。これによって、洗濯表示だけでは分からない潜在的なリスクを把握できます。

【素材のチェック】

ぬいぐるみの素材は多岐にわたります。それぞれの特性を理解し、適切な対応を考える必要があります。

- ポリエステル、アクリル: 多くのぬいぐるみに使われている化学繊維です。比較的、水に強く、乾きやすいのが特徴です。ただし、熱には弱いため、高温のお湯や乾燥機の使用は厳禁です。

- ウール、モヘア: 動物の毛から作られた天然繊維です。保温性が高く、独特の風合いがありますが、水に濡れると縮みやすく、フェルト化(毛が絡まって固くなる現象)しやすいというデリケートな性質を持っています。これらの素材は、水洗い不可の場合が多く、もし洗うとしても細心の注意が必要です。

- コットン(綿): 肌触りが良い天然繊維ですが、乾きにくいという性質があります。特に中綿まで完全に乾かすのが難しく、生乾きはカビや臭いの原因になります。

- 革、合成皮革: 一部分に革や合成皮革が使われているぬいぐるみは注意が必要です。これらの素材は水に濡れると硬くなったり、ひび割れたり、色落ちしたりする可能性があります。革が使われている場合は、原則として水洗いは避けるべきです。

【装飾品のチェック】

ぬいぐるみの顔や服には、様々な装飾品が使われています。これらが洗濯によって破損したり、取れたりしないかを確認しましょう。

- 目、鼻、ボタンなど: プラスチック製のパーツは、糸でしっかりと縫い付けられていれば比較的安心です。しかし、接着剤で付けられている場合は、水洗いや洗剤の影響で剥がれ落ちる危険性が非常に高いです。洗濯前に軽く触ってみて、ぐらつきがないか、接着部分が劣化していないかを確認しましょう。

- リボン、レース、衣装など: 繊細なレースや、本体と異なる素材で作られた衣装は、縮んだり、色移りしたり、ほつれたりする可能性があります。可能であれば、洗濯前に取り外しておくのが最も安全です。取り外せない場合は、特に優しく洗う必要があります。

- 金属製のパーツ: ボタンやアクセサリーに金属が使われている場合、洗濯中に錆びてしまい、ぬいぐるみの生地に茶色いシミを付けてしまうことがあります。錆びる可能性のあるパーツが付いている場合は、水洗いを避けるか、その部分をラップで覆うなどの工夫が必要ですが、完全な対策は難しいため慎重な判断が求められます。

【機械・電子部品の有無】

おしゃべり機能やメロディ機能、動きを伴うギミックなどが内蔵されているぬいぐるみは、絶対に水洗いしてはいけません。 内部の機械が水に濡れると故障し、二度と動かなくなってしまいます。また、電池部分が濡れると漏電や錆の原因となり非常に危険です。これらのぬいぐるみは、表面を拭くなど、水を使わない方法でお手入れする必要があります。

③ 色落ちしないかテストする

カラフルなぬいぐるみや、濃い色の生地が使われているぬいぐるみは、洗濯によって色が落ちてしまう「色落ち」のリスクがあります。色落ちすると、ぬいぐるみの鮮やかさが失われるだけでなく、他の部分に色が移ってまだら模様になってしまったり、一緒に洗った他の洗濯物に色移りしてしまったりする悲劇につながりかねません。

それを防ぐために、洗濯本番の前に必ず「色落ちテスト」を行いましょう。 やり方は簡単です。

- 準備: 白い布(使わないタオルや布切れでOK)と、実際に洗濯で使用する予定のおしゃれ着用中性洗剤を用意します。

- 洗剤液を作る: 洗面器などに少量のぬるま湯を入れ、規定量の洗剤を溶かします。

- 布に含ませる: 白い布の先端に、作った洗剤液を少しだけ付けます。

- テストする: ぬいぐるみの裏側や足の裏、服で隠れている部分など、目立たない箇所を白い布で軽くポンポンと叩きます。 ゴシゴシ擦ると生地を傷める可能性があるので、あくまで優しく叩くのがポイントです。

- 確認: 白い布にぬいぐるみの色が移っていなければ、色落ちの心配は少ないと判断できます。もし、布に色が移ってしまった場合は、そのぬいぐるみは色落ちする可能性が高いため、自宅での水洗いは避けるのが賢明です。特に、赤や青、黒などの濃い色は色落ちしやすい傾向にあります。

この簡単なテストを一つ挟むだけで、洗濯後の「こんなはずじゃなかった」という失敗を未然に防ぐことができます。複数の色が使われているぬいぐるみの場合は、それぞれの色でテストを行うとより安心です。

④ ほつれや破れがないか確認する

長年連れ添ったぬいぐるみは、遊びの中で生地が擦り切れたり、縫い目がほつれたりしていることがあります。小さなほつれや破れも、洗濯の際には大きな問題に発展する可能性があります。

洗濯機の中の水流や、手で押洗いする際の力によって、小さなほつれ穴が大きく広がり、そこから中綿が飛び出してしまうことがあるからです。一度中綿が出てしまうと、元に戻すのは大変ですし、洗濯槽の中に綿が散らばって後片付けも一苦労です。また、ぬいぐるみの形そのものが崩れてしまう原因にもなります。

洗濯を始める前に、ぬいぐるみの全身をくまなくチェックし、特に縫い目(首の付け根、手足の付け根、背中の綿入れ口など)にほつれがないか、生地が薄くなって破れそうな箇所がないかを確認しましょう。

もし、小さなほつれや穴を見つけた場合は、洗濯の前に必ず補修しておきましょう。 裁縫が得意でなくても、ぬいぐるみの色に近い糸を使って、穴が広がらないように数針縫い留めておくだけで十分です。この時、玉結びや玉留めはぬいぐるみの内側(見えない部分)に来るようにすると、仕上がりがきれいになります。

完璧にきれいに直せなくても構いません。目的は、洗濯中にダメージが拡大するのを防ぐことです。この一手間をかけることで、ぬいぐるみが洗濯に耐えられる状態になり、安心してクリーニングを進めることができます。もし、自分での補修が難しいほど大きな破れがある場合や、アンティークなどの貴重なぬいぐるみは、専門の修理業者に相談することも検討しましょう。

ぬいぐるみの洗濯に必要な道具一覧

ぬいぐるみを自宅で安全かつきれいに洗濯するためには、適切な道具を揃えることが成功への近道です。ここでは、ぬいぐるみの洗濯に必須となる道具と、それぞれの選び方や役割について詳しく解説します。特別なものはほとんどなく、多くはご家庭にあるものや、ドラッグストア、100円ショップなどで手軽に揃えられます。

| 道具名 | 役割・選び方のポイント |

|---|---|

| おしゃれ着用中性洗剤 | 生地や色へのダメージを最小限に抑える。蛍光増白剤・漂白剤無配合のものを選ぶのが鉄則。 |

| 柔軟剤 | 毛並みをふわふわに仕上げ、静電気を防ぐ。香りが強すぎないもの、または無香料タイプがおすすめ。 |

| 洗濯ネット | 型崩れや装飾品の脱落を防ぐ。ぬいぐるみがぴったり収まるサイズで、目が細かいタイプを選ぶ。 |

| 衣類用ブラシ | 洗濯前のホコリ除去と、乾燥後の毛並み整理に使用。柔らかい毛の洋服ブラシやペット用ブラシが適している。 |

| 洗面器やバケツ | 手洗い時に使用。ぬいぐるみがすっぽり浸かるサイズを用意する。 |

| タオル | 脱水時に使用。吸水性の高いマイクロファイバータオルやバスタオルを複数枚用意すると効率的。 |

おしゃれ着用中性洗剤

ぬいぐるみを洗う上で、洗剤選びは最も重要なポイントの一つです。必ず「おしゃれ着用中性洗剤」を使用してください。

一般的な洗濯洗剤の多くは「弱アルカリ性」です。弱アルカリ性の洗剤は洗浄力が高い反面、デリケートな素材に対しては刺激が強く、以下のようなトラブルを引き起こす可能性があります。

- 色落ち・変色: 生地の染料を落としてしまい、鮮やかな色が褪せたり、まだらになったりする。

- 風合いの悪化: 生地の繊維を傷つけ、ゴワゴワした手触りになってしまう。

- 縮み: 特にウールなどの天然繊維の場合、縮みの原因となる。

一方、「中性洗剤」は、弱アルカリ性洗剤に比べて洗浄力は穏やかですが、その分、生地への負担が格段に少ないのが特徴です。ぬいぐるみのデリケートな生地の色や風合いを守りながら、優しく汚れを落とすのに最適です。

選ぶ際には、パッケージの裏面にある「液性」の欄を確認し、「中性」と書かれているものを選びましょう。さらに、「蛍光増白剤」や「漂白剤」が含まれていない製品を選ぶことが鉄則です。 蛍光増白剤は、白物をより白く見せるための染料の一種で、淡い色や生成りのぬいぐるみに使うと、本来の色合いが不自然に変わってしまうことがあります。漂白剤は、色柄もののぬいぐるみの色を落としてしまう危険性があるため、絶対に避けなければなりません。

柔軟剤

洗い上がりのぬいぐるみを、あの愛らしい「ふわふわ」な手触りに復活させるために欠かせないのが「柔軟剤」です。柔軟剤には、主に以下のような効果があります。

- 繊維のコーティング: 繊維一本一本の表面を滑らかにコーティングし、摩擦を減らすことで、ごわつきを防ぎ、柔らかい手触りに仕上げます。

- 静電気の防止: 空気が乾燥する季節に起こりがちな静電気の発生を抑え、ホコリやゴミが付きにくくなります。

- 毛並みの回復: 洗濯で寝てしまった毛並みを起き上がらせ、ブラッシングした際にきれいに整いやすくする効果も期待できます。

柔軟剤を選ぶ際は、香りの強さに注意しましょう。特に、小さなお子様が遊ぶぬいぐるみの場合、香料が強すぎると気分が悪くなったり、アレルギーの原因になったりする可能性もゼロではありません。赤ちゃん用の衣類にも使えると謳われているような、肌に優しく、香りが控えめなタイプや、無香料の製品を選ぶと安心です。

使用するタイミングは、手洗い・洗濯機洗いともに「最後のすすぎ」の時です。洗剤と同時に投入すると、お互いの効果を打ち消し合ってしまうため、必ずすすぎの最終段階で使用しましょう。また、ふわふわにしたいからといって規定量以上に入れるのは逆効果です。ベタつきの原因になることがあるため、製品に記載されている使用量を守ることが大切です。

洗濯ネット

洗濯機で洗う場合はもちろん、手洗い後の脱水時にもぬいぐるみを保護するために「洗濯ネット」は必須アイテムです。洗濯ネットには、以下のような重要な役割があります。

- 型崩れの防止: 洗濯槽の回転による遠心力や他の洗濯物との絡まりからぬいぐるみを守り、形が崩れるのを防ぎます。

- 装飾品の保護・脱落防止: 目や鼻、リボンなどのパーツが洗濯中に引っかかって取れてしまうのを防ぎます。万が一取れてしまった場合でも、ネットの中にとどまるため、紛失を防ぐことができます。

- 中綿の飛び出し防止: 事前チェックで見つけられなかった小さなほつれがあった場合でも、万が一破れて中綿が出てしまった際に、洗濯槽内に散らばるのを最小限に食い止めます。

洗濯ネットを選ぶ際のポイントは「サイズ」と「網目の細かさ」です。

サイズは、ぬいぐるみがちょうど収まるくらいの、大きすぎないものを選びましょう。ネットが大きすぎると、中でぬいぐるみが動き回ってしまい、型崩れの原因になります。逆に小さすぎると、洗剤液が十分に行き渡らず、汚れが落ちにくくなります。

網目は、できるだけ細かいタイプがおすすめです。網目が粗いと、小さなパーツが網目から飛び出してしまったり、生地の繊維が引っかかって傷んだりする可能性があります。クッション性のある立体的なネットや、ランジェリー用の目の細かいネットなどがぬいぐるみの洗濯に適しています。

衣類用ブラシ

衣類用ブラシは、洗濯の「前」と「後」の両方で活躍する重要な脇役です。この一手間を加えることで、仕上がりの美しさが格段に変わります。

【洗濯前:ホコリ落とし】

ぬいぐるみの表面には、目に見えない細かなホコリや髪の毛がたくさん付着しています。これらを事前にブラッシングで取り除いておくことで、洗剤液に汚れが溶け出しやすくなり、洗浄効果が高まります。 また、ホコリが付いたまま洗うと、水を含むことでダマになり、生地にこびりついてしまうこともあるため、それを防ぐ効果もあります。

【洗濯後:毛並みを整える】

洗濯・乾燥後のぬいぐるみの毛は、寝てしまったり、絡まったりしていることがよくあります。そこで、仕上げにブラッシングを行うことで、寝てしまった毛を起こし、毛並みの方向を整え、ふわふわとした質感を復活させることができます。

ブラシは、豚毛や馬毛などの天然毛でできた、毛先が柔らかい洋服ブラシが最適です。デリケートな生地を傷つけにくく、静電気も起きにくいというメリットがあります。もし手元になければ、ペット用のスリッカーブラシやコームでも代用できますが、その際は金属の先端が鋭利すぎないかを確認し、必ず優しく、力を入れずにとかすようにしましょう。歯ブラシは毛が硬すぎるため、ぬいぐるみのブラッシングには不向きです。

洗面器やバケツ

手洗いをする場合に必要となるのが、洗剤液を作ったり、すすぎをしたりするための容器です。ぬいぐるみがすっぽりと全体的に浸かる程度の大きさがある洗面器やバケ-ツ、洗いおけを用意しましょう。

容器が小さすぎると、ぬいぐるみを無理に押し込むことになり、型崩れの原因になります。また、全体に洗剤液が均一に行き渡らず、洗いムラやすすぎ残しにもつながります。逆に大きすぎても問題はありませんが、その分、水や洗剤を多く使うことになります。

もし、お風呂の浴槽に入るような大きなぬいぐるみを洗う場合は、洗面器やバケツではなく、浴槽を直接利用するのが効率的です。その際は、事前に浴槽をきれいに掃除してから使用しましょう。

タオル

タオルは、洗濯後の「脱水」工程で非常に重要な役割を果たします。ぬいぐるみの水分を効率的に取り除くことで、乾燥時間を短縮し、生乾きによる雑菌の繁殖や臭いの発生を防ぎます。

用意するタオルは、吸水性に優れたものが理想的です。新品のタオルよりも、一度洗濯して糊が落ちたものの方が吸水性が高いです。特に、マイクロファイバータオルや、厚手のバスタオルは、たくさんの水分を素早く吸収してくれるのでおすすめです。

タオルは複数枚(最低でも2〜3枚)用意しておくと作業がスムーズに進みます。1枚目のタオルで大まかな水分を取り、新しい乾いたタオルに交換してさらに水分を吸い取る、というように使うことで、より効果的に脱水できます。

色は、白いタオルや色の薄いタオルを選びましょう。万が一、事前の色落ちテストで検知できなかった僅かな色落ちがあった場合に、タオルに色が移ることで気づくことができます。濃い色のタオルだと、色移りが起きても分かりません。

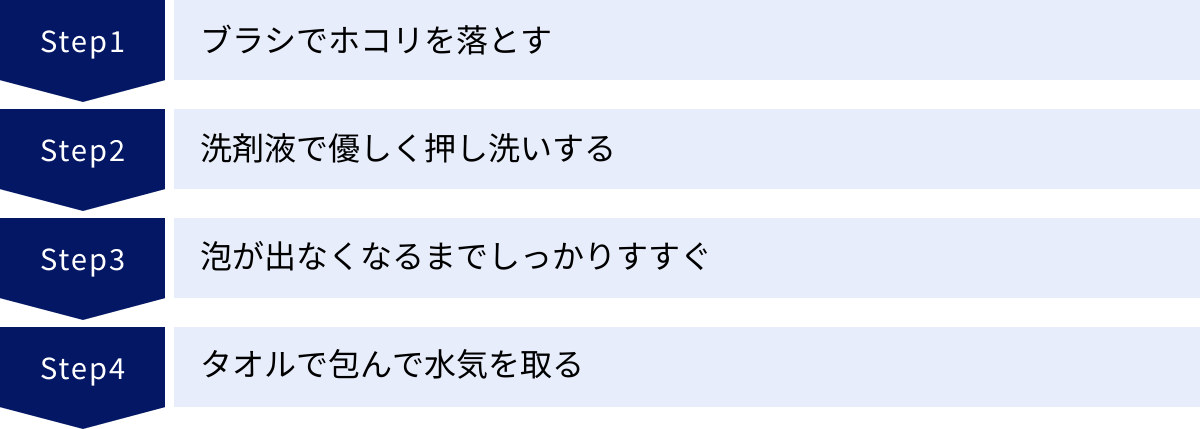

【基本】ぬいぐるみを手洗いする手順

洗濯表示で「手洗いマーク」が付いているぬいぐるみや、装飾品が多くて洗濯機に入れるのが不安なデリケートなぬいぐるみは、「手洗い」が最も安全で確実な方法です。時間はかかりますが、一つひとつの工程を丁寧に行うことで、生地へのダメージを最小限に抑え、愛情を込めてきれいにすることができます。ここでは、失敗しないための手洗いの基本手順を詳しく解説します。

ブラシでホコリを落とす

洗濯を始める前に、まずは乾いた状態でぬいぐるみの表面をきれいにします。長期間飾ってあったり、子供が遊んだりしたぬいぐるみには、目に見えないホコリや髪の毛、小さなゴミがたくさん付着しています。

この下準備をすることで、洗剤の洗浄力を最大限に引き出し、汚れ落ちを格段に良くすることができます。 ホコリが付いたまま水に濡らすと、ホコリがダマになって生地に絡みつき、かえって落としにくくなることがあるため、この工程は非常に重要です。

- 用意するもの: 衣類用の柔らかいブラシ(洋服ブラシやペット用ブラシなど)

- ブラッシングの方法:

- ぬいぐるみの毛並みに沿って、優しく一方向にブラシをかけます。ゴシゴシと強く擦ると生地を傷めたり、毛が抜けたりする原因になるので、あくまで「表面のホコリを払い落とす」イメージで、軽い力で行いましょう。

- 毛の奥に入り込んだホコリは、毛並みに逆らって軽くブラッシングすると浮き上がらせることができます。その後、再度毛並みに沿って整えます。

- 縫い目の隙間や、耳・手足の付け根などはホコリが溜まりやすいポイントです。ブラシの先端を使って丁寧にかき出すようにしましょう。

- ブラシがない場合は、粘着クリーナー(コロコロ)の粘着力が弱いものや、乾いたきれいな布で表面を優しく拭うことでも代用できますが、ブラシの方が繊維の奥のホコリまでかき出せるため効果的です。

このひと手間を惜しまないことが、美しい仕上がりへの第一歩です。

洗剤液で優しく押し洗いする

ホコリを落としたら、いよいよ洗剤液に浸けて洗っていきます。ここでのポイントは、「揉まない」「擦らない」こと。ぬいぐるみの型崩れや中綿の偏りを防ぐため、優しく「押し洗い」するのが基本です。

- 洗剤液を作る:

- 洗面器やバケツに、30℃以下のぬるま湯を張ります。熱いお湯は色落ちや縮み、生地の劣化の原因になるため厳禁です。手を入れて「冷たくない」と感じる程度が目安です。

- おしゃれ着用中性洗剤を、製品のパッケージに記載されている「手洗いの場合」の規定量に従って入れ、手でよくかき混ぜて完全に溶かします。洗剤が溶け残っていると、洗剤ムラの原因になります。

- ぬいぐるみを浸ける:

- 作った洗剤液の中に、ぬいぐるみをゆっくりと沈めます。空気が入って浮いてくる場合は、手で優しく押さえて全体に洗剤液をいきわたらせましょう。5分〜10分ほど浸け置きすると、汚れが浮き上がりやすくなります。

- 優しく押し洗いする:

- いよいよ洗いの工程です。ぬいぐるみを両手で持ち、洗剤液の中で「沈める・浮かせる」を繰り返すように、優しく押したり持ち上げたりします。 これが「押し洗い」です。この動作を20〜30回ほど繰り返すことで、水の流れで汚れを繊維から押し出します。

- 絶対にやってはいけないのは、雑巾を絞るように揉んだり、ゴシゴシと擦ったりすることです。 このような強い力は、生地を傷めるだけでなく、中の綿が偏ってしまい、乾いた後にデコボコになってしまう最大の原因です。

- 特に汚れが気になる部分(手足の先や顔など)は、指の腹で軽くつまむように洗うか、スポンジや柔らかい布に洗剤液を含ませて、優しくトントンと叩くようにして汚れを浮かせましょう。

洗っているうちに洗剤液が黒ずんできたら、それは汚れがしっかりと落ちている証拠です。汚れがひどい場合は、一度汚れた洗剤液を捨て、新しい洗剤液を作って同じ工程を繰り返しても構いません。

泡が出なくなるまでしっかりすすぐ

洗い終わったら、次はすすぎの工程です。このすすぎが不十分だと、繊維の中に洗剤成分が残り、乾いた後にゴワつきや黄ばみ、変色の原因となります。また、肌の弱いお子様が触れるぬいぐるみの場合、残った洗剤が肌トラブルを引き起こす可能性も考えられます。泡が出なくなるまで、根気よく、しかし優しくすすぎましょう。

- 最初のすすぎ:

- まずは、ぬいぐるみが浸かっている汚れた洗剤液を捨てます。この時、ぬいぐるみを強く絞らないように注意してください。洗面器の壁に軽く押し付けるようにして、大まかな泡と水分を切ります。

- 洗面器にきれいなぬるま湯(または水)を張り、押し洗いと同じ要領で、優しく「沈める・浮かせる」を繰り返します。すぐに水が泡立って濁ってくるはずです。

- 水を替えながら繰り返す:

- 泡が出なくなるまで、最低でも2〜3回は水を替えて同じ作業を繰り返します。 ぬいぐるみを優しく押したときに、泡がほとんど出なくなればOKです。中綿に洗剤が残りやすいので、見た目だけでなく、実際に押してみて泡の有無を確認することが重要です。

- 柔軟剤を使う(最後のすすぎ):

- ふわふわに仕上げたい場合は、最後のすすぎのタイミングで柔軟剤を使います。

- 新しくきれいな水を張った洗面器に、規定量の柔軟剤を溶かします。

- その中にぬいぐるみを入れ、全体に行き渡るように2〜3分ほど優しく浸します。ここでも押し洗いのように、軽く押さえて成分を浸透させましょう。長時間浸けすぎると香りが強くなりすぎたり、ベタつきの原因になったりすることがあるので注意してください。

- 柔軟剤を使用した後は、基本的に再度水ですすぐ必要はありません。 製品の指示に従いましょう。

タオルで包んで水気を取る

すすぎが終わったら、いよいよ脱水です。手洗いの場合、洗濯機のように遠心力は使えません。代わりに、吸水性の高いタオルを使って、徹底的に水分を取り除いていきます。この工程を丁寧に行うことで、乾燥時間を大幅に短縮でき、生乾きによる臭いやカビの発生リスクを低減できます。

- 用意するもの: 吸水性の高い大きめのタオル(バスタオルなど)を2〜3枚。

- タオルドライの方法:

- まず、すすぎ終わったぬいぐるみを洗面器から取り出し、両手で優しく押して、滴り落ちる水分を軽く切ります。この時、絶対にねじり絞らないでください。 型崩れや中綿の偏りの原因になります。

- 乾いたタオルの上にぬいぐるみを置きます。

- タオルでぬいぐるみ全体を優しく包み込みます。

- タオルの上から、手のひらで押さえつけるようにして、ぬいぐるみの水分をタオルに移していきます。 体、頭、手足など、場所を変えながら、まんべんなく押さえていきましょう。

- 1枚目のタオルがびしょ濡れになったら、新しい乾いたタオルに交換し、同じ作業を繰り返します。タオルを2〜3回交換する頃には、かなり水分が取れているはずです。

このタオルドライをしっかり行うだけで、後の乾き方が全く違ってきます。面倒に思えるかもしれませんが、美しい仕上がりのためには非常に重要なステップです。

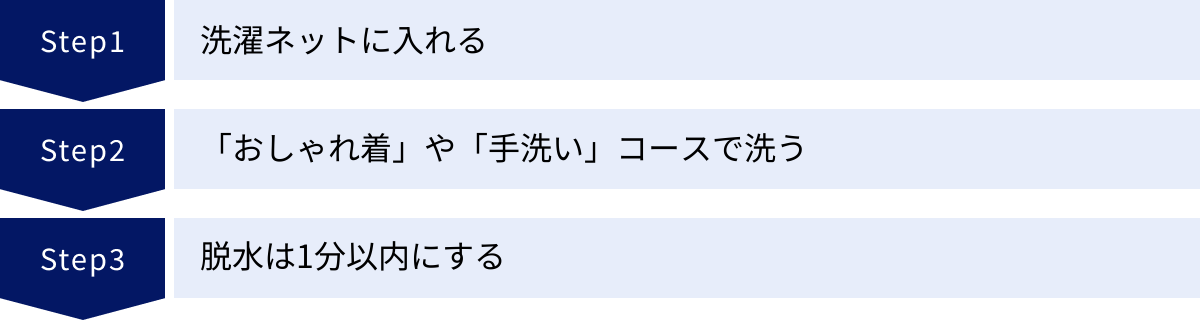

【時短】洗濯機でぬいぐるみを洗う手順

「手洗いは丁寧だけど、時間も手間もかかる…」と感じる方や、比較的丈夫な作りのぬいぐるみを洗う場合には、洗濯機を活用することで大幅に時間を短縮できます。ただし、手洗いに比べてぬいぐるみに負担がかかるため、いくつかの重要なルールを守る必要があります。これらのポイントを抑えれば、洗濯機でも安全にぬいぐるみをきれいにすることが可能です。

【洗濯機洗いを行う前の大前提】

- 洗濯表示で「洗濯機洗い可」のマークがあることを必ず確認する。

- 接着剤で付けられたパーツや、繊細な装飾がない、比較的シンプルな作りのぬいぐるみであること。

- 革やウール、機械部品など、水洗いに適さない素材が使われていないこと。

これらの条件をクリアしていることを確認した上で、以下の手順に進みましょう。

洗濯ネットに入れる

洗濯機でぬいぐるみを洗う際、洗濯ネットの使用は必須です。 これは、ぬいぐるみを洗濯のダメージから守るための最も重要な防護策と言えます。洗濯ネットがなければ、洗濯槽の激しい水流や回転、他の洗濯物との摩擦によって、ぬいぐるみが型崩れしたり、生地が傷んだり、装飾品が取れてしまったりするリスクが飛躍的に高まります。

【洗濯ネットに入れる際のポイント】

- サイズの選択: ぬいぐるみがちょうど収まる「ジャストサイズ」のネットを選びましょう。ネットが大きすぎると、中でぬいぐるみが暴れてしまい、ネットに入れている意味が薄れてしまいます。逆に小さすぎると、窮屈で汚れが十分に落ちません。

- 網目の細かさ: 糸くずの侵入を防ぎ、デリケートな生地を守るために、できるだけ網目の細かいネットを選びましょう。クッション性のある素材でできた立体的な洗濯ネットは、衝撃をより吸収してくれるため、ぬいぐるみ洗いには特におすすめです。

- 1ネット1体: 複数のぬいぐるみを洗う場合でも、1つのネットには1体のぬいぐるみを入れるのが原則です。複数のぬいぐるみを入れると、中で互いに擦れ合って生地を傷める原因になります。

- 他の洗濯物との兼ね合い: ぬいぐるみだけで洗うのが最も安全ですが、もし他の衣類と一緒に洗う場合は、タオルなど、引っかかりやすいファスナーやボタンが付いていないものと一緒に洗うようにしましょう。ジーンズなどの硬い生地の衣類と一緒に洗うのは避けてください。

洗濯ネットに入れるという、たったこれだけの一手間で、洗濯機洗いの安全性が格段に向上します。

「おしゃれ着」や「手洗い」コースで洗う

洗濯機には様々な洗濯コースがありますが、ぬいぐるみを洗う際には、必ず水流が最も弱いコースを選択してください。 具体的には、以下のような名称のコースが適しています。

- おしゃれ着コース

- 手洗いコース

- ドライコース

- ウールコース

- ソフトコース

これらのコースは、デリケートな衣類を優しく洗うために、水流が弱く、洗濯槽の回転も穏やかに設定されています。そのため、ぬいぐるみへの負担を最小限に抑えながら洗うことができます。

絶対に「標準コース」や「お急ぎコース」などで洗わないでください。 これらのコースは洗浄力を重視しているため水流が非常に強く、ぬいぐるみを激しく撹拌してしまいます。その結果、以下のような深刻なダメージを引き起こす可能性があります。

- 激しい型崩れ: 中の綿が大きく偏り、元に戻せないほど形が崩れてしまう。

- 生地の損傷: 強い摩擦によって生地が毛羽立ったり、薄くなったりする。

- パーツの破損: 目や鼻などのプラスチックパーツが割れたり、取れたりする。

- 縫い目の破れ: 強い力で引っ張られることで、縫い目が裂けて中綿が飛び出す。

使用する洗剤は、手洗いの時と同様に「おしゃれ着用中性洗剤」を選び、製品の指示に従って適量を投入します。柔軟剤を使用する場合は、専用の投入口にセットしておきましょう。

脱水は1分以内にする

洗濯機洗いで最も注意すべき工程が「脱水」です。高速で回転する脱水は、ぬいぐるみに最も大きな負担がかかる瞬間であり、型崩れの最大の原因となります。

ぬいぐるみの脱水時間は、可能な限り短く設定する必要があります。具体的な目安は「30秒〜1分以内」です。 多くの洗濯機では、脱水時間だけを個別に設定できます。もし最短が1分であれば1分に設定し、それより短い時間(例:30秒)が選べるのであれば、そちらを選択しましょう。

1分を超える長時間の脱水は、以下のようなリスクを伴います。

- 中綿の偏りと固化: 強い遠心力で中綿が一箇所にぎゅっと押し固められ、乾いた後もカチカチの塊になってしまうことがあります。

- 深刻な型崩れ: 水分が抜けて軽くなった状態で高速回転させられるため、形が大きく歪んでしまいます。

- シワや生地の傷み: 生地が洗濯槽に強く押し付けられ、深いシワが刻まれたり、繊維が傷んだりします。

もし、お使いの洗濯機が脱水時間だけを個別に設定できないタイプの場合は、洗いとすすぎが終わった時点で一度手動で電源を切り、再度電源を入れて「脱水」だけを最短時間で設定し直すという方法もあります。

【脱水後のチェック】

脱水が終わったら、すぐにぬいぐるみを取り出します。この時点ではまだかなり湿っていますが、それで問題ありません。ポタポタと水が滴り落ちる状態でなければ十分です。もし水分が多すぎると感じる場合は、手洗いの時と同様に、乾いたバスタオルに包んで、上から優しく押してさらに水分を吸い取る「タオルドライ」を追加で行うことを強くおすすめします。この一手間が、乾燥時間の短縮と美しい仕上がりにつながります。

ぬいぐるみの正しい乾かし方と仕上げ

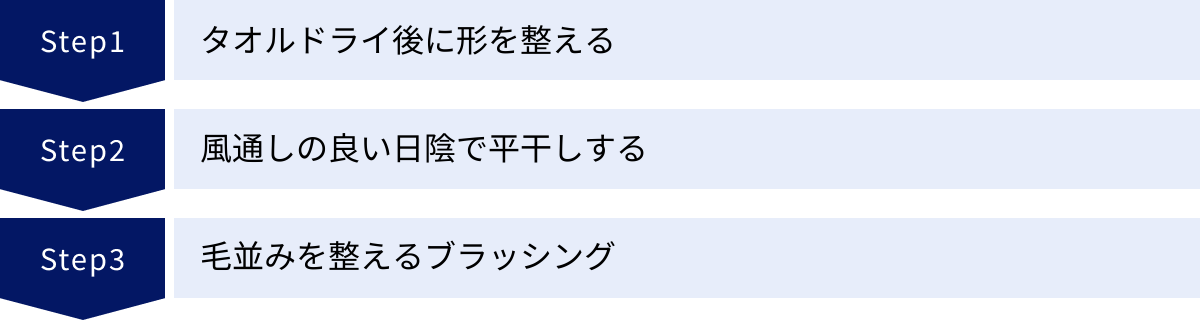

洗濯が終わったぬいぐるみは、まだ仕事の半分が終わったにすぎません。むしろ、ここからの「乾かし方」と「仕上げ」こそが、ぬいぐるみの見た目や手触りを決定づける最も重要な工程です。 ここで手を抜くと、せっかくきれいに洗っても、生乾きの嫌な臭いがしたり、形が崩れてしまったり、毛並みがゴワゴワになったりしてしまいます。大切なぬいぐるみを最高の状態に復活させるため、以下の3つのステップを丁寧に行いましょう。

タオルドライ後に形を整える

洗濯と脱水が終わったぬいぐるみは、水分を含んで重くなり、中綿も多少偏ってしまっています。これをそのまま干してしまうと、歪んだ形のまま乾いてしまい、元に戻すのが非常に困難になります。干し始める前に、必ず「形を整える」作業を行いましょう。

- 最終的な水分除去:

- 手洗い・洗濯機洗いに関わらず、乾かす前にもう一度、乾いたタオルでぬいぐるみを包み、優しく押して残っている水分をできる限り取り除きます。この一手間で乾燥効率が大きく変わります。

- 中綿のほぐしと成形:

- ぬいぐるみの最も重要な骨格である「中綿」を整えます。 ぬいぐるみを両手で持ち、外側から優しく揉むようにして、脱水で偏ったり固まったりした中綿を均等にほぐしていきます。

- 頭は丸く、胴体はふっくらと、手足はまっすぐになるように、理想の形をイメージしながら全体のシルエットを整えます。特に、首の付け根や手足の関節部分は綿が偏りやすいので、念入りにチェックしましょう。

- 耳や尻尾などの細かいパーツも、指で優しくつまんで形を整えます。ぺたんと寝てしまっている場合は、少し起こして立体感を出すように意識します。

- 縫い目や顔のパーツの確認:

- 全体の形が整ったら、縫い目の部分を指でなぞって、シワを伸ばします。

- 顔はぬいぐるみの命です。目や鼻の周りの生地を整え、左右のバランスが崩れていないか、表情が歪んでいないかを確認します。

この「干す前の成形」を行うことで、乾いた後のぬいぐるみのシルエットが格段に美しくなります。 濡れている状態は、粘土細工のように形を作りやすいゴールデンタイムだと考え、丁寧に行いましょう。

風通しの良い日陰で平干しする

形を整えたら、いよいよ干す工程に入ります。ぬいぐるみを干す際の絶対的なルールは「風通しの良い日陰で、平干しする」ことです。

【なぜ日陰干し?】

早く乾かしたいからといって、直射日光に当てるのは厳禁です。紫外線は、人間の肌だけでなく、ぬいぐるみの生地にとっても大敵です。

- 変色・色褪せ: 強い紫外線は生地の染料を分解し、鮮やかな色を褪せさせてしまいます。特に濃い色のぬいぐるみは白っぽくなり、淡い色のぬいぐるみは黄ばんでしまうことがあります。

- 生地の劣化: 紫外線は繊維そのものを脆くし、生地のゴワつきや劣化を早める原因になります。

【なぜ平干し?】

洗濯バサミで耳や手足を挟んで吊るして干すのもNGです。水分を含んだぬいぐるみは想像以上に重く、吊るすことでその重みが一点に集中してしまいます。

- 型崩れ: 重力で生地や中綿が下に引っ張られ、胴体や首が伸びてしまい、不格好な形になってしまいます。

- 跡が付く: 洗濯バサミで挟んだ部分に、くっきりと跡が残ってしまいます。

【正しい干し方】

理想的なのは「平干しネット」を使用することです。これはセーターなどを干すためのメッシュ状のネットで、100円ショップやホームセンターなどで手に入ります。平干しネットの上にぬいぐるみを寝かせることで、下からも風が通り、効率よく、かつ型崩れを防ぎながら乾かすことができます。

平干しネットがない場合は、以下の方法で代用できます。

- お風呂の蓋の上に、乾いたタオルを敷き、その上に寝かせる。

- ワイヤーネットなどを利用して、即席の平干し台を作る。

- ピンチハンガー(角ハンガー)の上に、安定するように寝かせる。

干している間も、時々ぬいぐるみの向きを変えたり、裏返したりすると、より均一に早く乾かすことができます。完全に乾くまでには、大きさや素材、湿度にもよりますが、2〜3日かかることもあります。 表面が乾いたように見えても、中綿はまだ湿っていることが多いので、焦らずじっくりと時間をかけて乾かすことが、カビや臭いを防ぐための最大のポイントです。

毛並みを整えるブラッシング

ぬいぐるみが「完全に」乾いたことを確認したら、いよいよ最後の仕上げ、ブラッシングです。この工程が、洗い上がりのぬいぐるみに「ふわふわ感」を取り戻させ、お店に並んでいるような美しい状態に復活させるための鍵となります。

【乾いたことの確認方法】

- 表面を触るだけでなく、ぬいぐるみを優しく押してみて、内部に湿気や冷たさを感じないか確認します。

- 少し重い感じがする場合は、まだ内部に水分が残っている証拠です。完全に乾くと、持った時の感覚が軽くなります。

【ブラッシングの注意点】

- 必ず完全に乾いてから行うこと。 半乾きの状態でブラッシングをすると、毛が抜けたり、毛玉ができたりする原因になります。

- 衣類用の柔らかいブラシを使い、力を入れすぎないように注意します。

【ふわふわに仕上げるブラッシングのコツ】

- 毛並みに逆らって軽くとかす: まずは毛の流れに逆らうように、下から上へと優しくブラシを動かします。これにより、洗濯で寝てしまった毛が根本から立ち上がり、ボリュームが出ます。

- 毛並みに沿って整える: 次に、毛の流れに沿って、上から下へとブラシを動かし、全体の毛並みを整えます。この一手間で、毛がふんわりと揃い、美しいツヤが出ます。

- 細部も丁寧に: 耳の周りや顔のパーツの際など、細かい部分もブラシの先端を使って丁寧にとかしてあげましょう。

この仕上げのブラッシングを行うことで、繊維の間に空気が含まれ、見違えるほど手触りが良く、見た目も美しいぬいぐるみに生まれ変わります。愛情を込めて、最後の仕上げをしてあげましょう。

ぬいぐるみをふわふわに仕上げるコツ5選

せっかくぬいぐるみを洗うなら、ただ汚れを落とすだけでなく、購入した時のような「ふわふわ」な状態に戻したいものです。ここでは、これまでの手順の中でも特に「ふわふわ感」を最大限に引き出すための、ワンランク上のテクニックを5つに絞って詳しく解説します。これらのコツを意識するだけで、仕上がりが劇的に変わります。

① 柔軟剤を効果的に使う

柔軟剤は、ふわふわ仕上げに欠かせないアイテムですが、その効果を最大限に引き出すには、使い方に少しコツが必要です。ただ入れれば良いというものではありません。

【ポイント1:使うタイミングは「最後のすすぎ」】

これは基本中の基本ですが、非常に重要です。洗剤と柔軟剤は、それぞれ役割が異なります。洗剤は汚れを落とす「マイナスの電気」、柔軟剤は繊維をコーティングする「プラスの電気」を帯びています。これらを同時に投入すると、互いの効果を打ち消し合ってしまい、洗浄力も柔軟効果も中途半端になってしまいます。

手洗いでも洗濯機でも、必ず洗剤を完全にすすぎ落とした後の、最後のきれいな水に柔軟剤を溶かして使用しましょう。

【ポイント2:規定量を厳守する】

「もっとふわふわにしたいから」と、柔軟剤を多めに入れてしまうのは逆効果です。規定量を超えて使用すると、繊維の周りに柔軟成分が過剰に付着し、乾いた後にベタつきや吸水性の低下を引き起こすことがあります。また、中綿に成分が残りやすくなり、それが原因でゴワつきにつながることもあります。製品のパッケージに記載されている使用量を正確に守ることが、最も効果的です。

【ポイント3:ぬいぐるみに合った柔軟剤を選ぶ】

最近では様々な機能を持った柔軟剤が販売されています。ぬいぐるみ用としては、シリコン無配合(ノンシリコン)のものがおすすめです。シリコンは繊維をコーティングしてツルツルにする効果が高いですが、過度に使うと毛が束になり、自然なふわふわ感が損なわれることがあります。

また、前述の通り、香りが強すぎないもの、できれば無香料やベビー用の肌に優しいタイプを選ぶと、素材にも優しく、誰でも安心して使える仕上がりになります。

② 脱水はごく短時間で済ませる

「早く乾かしたい」という気持ちから、ついつい脱水時間を長く設定してしまいがちですが、これがふわふわ感を損なう大きな落とし穴です。過度な脱水は、ぬいぐるみの毛並みを押しつぶし、中綿を固めてしまう最大の原因です。

【洗濯機の場合:30秒がベスト】

洗濯機で脱水する場合、理想的な時間はわずか30秒です。長くても1分以内にとどめましょう。この短い時間でも、高速回転によってある程度の水分は抜けます。「まだ、びしょ濡れなのでは?」と不安になるかもしれませんが、ポタポタと水が滴らない程度であれば十分です。残った水分は、この後のタオルドライで優しく取り除くのが正解です。遠心力という「強い力」に頼るのではなく、タオルの吸水性という「優しい力」で水分を取る、という意識を持つことが重要です。

【手洗いの場合:絞らず、タオルで押さえるだけ】

手洗いの場合、雑巾のようにねじり絞るのは絶対にやめましょう。これは型崩れだけでなく、繊維を傷つけ、毛並みをゴワゴワにする行為です。すすぎ終わったら、両手でぬいぐるみを優しく挟むようにして、上から押して水分を切る程度にとどめます。その後、すぐに乾いたバスタオルに包み、上から体重をかけるようにして、じっくりと水分をタオルに移しましょう。

脱水工程の目標は「完全に水分をなくす」ことではなく、「後の乾燥工程にスムーズに移れる程度に、形を崩さず水分を減らす」ことです。この意識の違いが、ふわふわの仕上がりを左右します。

③ 干す前にしっかり形を整える

濡れているぬいぐるみは、いわば「形状記憶」させる前の状態です。この段階でどれだけ丁寧に形を整えるかで、乾いた後のシルエットと触り心地が全く違ってきます。

【中綿を「ほぐす」意識で】

脱水後のぬいぐるみは、中綿が部分的に固まったり、偏ったりしています。これを放置したまま乾かすと、その固まった部分がゴワゴワ、カチカチの塊になってしまいます。

乾かす前に、ぬいぐるみの外側から両手で優しく揉みほぐし、中綿に空気を含ませるように意識しながら、全体の密度が均一になるように整えましょう。 特に、頭、胴体、手足の付け根は念入りに行います。この作業は、パン生地のガス抜きに似ています。中の空気を入れ替えることで、ふっくらとした仕上がりになるのです。

【理想のポーズで寝かせる】

全体の形が整ったら、ぬいぐるみの「最終的なポーズ」を決めます。座らせたポーズが可愛い子なら、壁などにもたれさせ、お座りの形で。手足が長い子なら、自然に伸びるように。顔が少し上を向くように整えるなど、そのぬいぐるみが最も愛らしく見える形に整えてから干し始めることが大切です。一度乾いてしまうと、このポーズを修正するのは困難です。干す前の数分間のスタイリングが、仕上がりの満足度を大きく向上させます。

④ 仕上げのブラッシングを丁寧に行う

最後の仕上げであるブラッシングは、ふわふわ感を復活させるためのクライマックスです。ただとかすだけでなく、一手間加えることで、見違えるような仕上がりになります。

【毛を「起こす」工程と「整える」工程】

ブラッシングを2段階で行うのがプロの技です。

- 第1段階:毛を起こす

乾いたぬいぐるみの毛並みに逆らう方向に、ブラシを優しく動かします。これにより、洗濯でペタッと寝てしまった毛が根本からふんわりと立ち上がります。この時、力を入れすぎると毛が抜けるので、あくまで優しく、毛の表面を撫でるように行いましょう。 - 第2段階:毛並みを整える

次に、本来の毛並みに沿う方向にブラシを動かし、立ち上がった毛の表面をきれいに整えます。これにより、毛の流れが揃い、光が当たった時に美しいツヤが生まれます。

この2段階のブラッシングにより、ただ毛並みが整うだけでなく、繊維の間に空気がたっぷりと含まれ、ボリューム感と柔らかさの両方を実現できます。

【ブラシの選び方も重要】

前述の通り、ブラシは豚毛などの天然素材でできた柔らかいものが最適です。静電気が起きにくく、デリケートな繊維を傷つけません。ペット用のスリッカーブラシを使う場合は、先端が鋭利なものは避け、皮膚を傷つけないよう配慮された、先端が丸いものや保護されているタイプを選び、ごく軽い力で使うようにしましょう。

⑤ 中綿まで完全に乾かす

見た目や手触りが乾いていても、ぬいぐるみの中心部、「中綿」が湿っていることは非常によくあります。 この「隠れ湿気」こそが、後から発生するカビや嫌な生乾き臭の最大の原因です。ふわふわで清潔な状態を長持ちさせるためには、中まで完全に乾かしきることが絶対条件です。

【乾燥時間の目安と確認方法】

天候や湿度にもよりますが、小さめのぬいぐるみでも最低2日、大きなものや中綿が密なものは3日以上かかることも珍しくありません。「もう乾いたかな?」と思っても、そこからさらに半日〜1日、念のために干し続けるくらいの余裕を持ちましょう。

最終確認は、ぬいぐるみの最も厚みのある部分(胴体やお腹)を両手で強く押してみて、ひんやりとした湿気を感じないかどうかで判断します。少しでも湿り気を感じたら、まだ乾燥は不十分です。

【乾燥を早める工夫】

乾燥時間を少しでも短縮したい場合は、以下の方法が有効です。

- 扇風機やサーキュレーターの風を当てる: ぬいぐるみに直接風を当てることで、空気の流れが生まれ、水分の蒸発を促進します。

- 除湿機のある部屋で干す: 部屋全体の湿度を下げることで、洗濯物が乾きやすくなるのと同じ原理です。

- 途中で体勢を変える: 1日数回、ぬいぐるみの向きを変えたり、裏返したりすることで、接地面にも風が当たり、均一に乾きやすくなります。

焦りは禁物です。「中までしっかり乾かす」ことを最後のゴールとして、じっくりと時間をかけて乾燥させることが、最高のふわふわ仕上げにつながります。

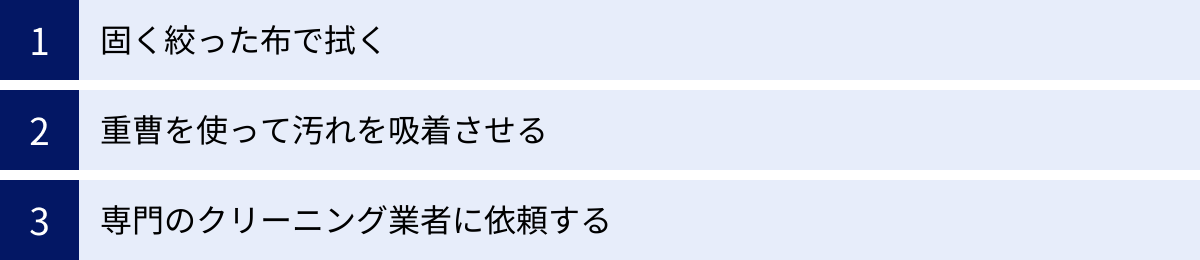

自宅で洗えないぬいぐるみの手入れ方法

洗濯表示が「水洗い不可」だったり、革や機械部品が使われていたり、あるいはアンティークで非常にデリケートだったりと、様々な理由で自宅での丸洗いができないぬいぐるみもたくさんあります。しかし、諦める必要はありません。水を使わない、あるいはごく少量の水で、ぬいぐるみの表面をきれいにし、清潔に保つ方法がいくつか存在します。ここでは、自宅でできる3つの手入れ方法をご紹介します。

固く絞った布で拭く

これは、水洗い不可のぬいぐるみに対する最も基本的なお手入れ方法です。「拭き洗い」とも呼ばれ、ぬいぐるみの内部を濡らすことなく、表面の汚れだけを効果的に落とすことができます。

【手順】

- 準備するもの:

- おしゃれ着用中性洗剤

- 洗面器などの容器

- きれいな布やタオルを2枚(1枚は洗剤用、1枚は水拭き用)

- 乾いたタオル1枚(乾拭き用)

- 洗剤液を作る:

洗面器にぬるま湯を入れ、おしゃれ着用中性洗剤を数滴垂らして薄い洗剤液を作ります。量はごく少量で構いません。 - 洗剤拭き:

- 布の1枚を洗剤液に浸し、これ以上絞れないというくらい固く、固く絞ります。 水分が多すぎると、ぬいぐるみの内部に染み込んでしまうため、これが最も重要なポイントです。

- その布で、ぬいぐるみの表面を優しく叩くように拭いていきます。「ポンポン」と汚れを布に移すイメージです。ゴシゴシ擦ると生地を傷めるので避けましょう。

- 一通り拭き終わったら、布のきれいな面を使って、同じように拭き取ります。

- 水拭き:

- もう1枚のきれいな布を、今度はきれいな水だけに浸し、こちらも同様に固く絞ります。

- この布で、ぬいぐるみの表面に付着した洗剤成分を拭き取っていきます。これも優しく叩くように行いましょう。洗剤が残るとベタつきの原因になるため、この工程は丁寧に行います。

- 乾拭きと乾燥:

- 最後に、乾いたタオルで全体の水分を優しく拭き取ります。

- その後、風通しの良い日陰で、表面が完全に乾くまで干します。表面をわずかに湿らせただけなので、乾燥時間は短時間で済みます。

この方法は、革や合成皮革、ウールなど、水に弱い素材が部分的に使われているぬいぐるみにも有効です。

重曹を使って汚れを吸着させる

水や洗剤を一切使わずに、汚れや臭いを吸着させる「ドライクリーニング」のような方法です。食品にも使われる重曹は、安全性が高く、消臭効果や皮脂などの酸性の汚れを中和する効果が期待できます。

【手順】

- 準備するもの:

- 重曹(掃除用または食用のもの)

- ぬいぐるみが入る大きさのビニール袋

- 掃除機

- 衣類用ブラシ

- 重曹をまぶす:

- 大きめのビニール袋に、ぬいぐるみと重曹を入れます。重曹の量は、ぬいぐるみの表面がうっすら白くなる程度が目安です。大きなぬいぐるみであればカップ1杯程度、小さなものなら大さじ数杯程度です。

- 振ってなじませる:

- ビニール袋の口をしっかりと閉じ、空気が漏れないようにします。

- 袋を上下左右によく振って、重曹がぬいぐるみ全体にまんべんなく行き渡るようにします。これにより、重曹の粒子が繊維の奥に入り込み、ホコリや皮脂汚れ、臭いの元を吸着します。

- そのまま30分〜1時間ほど放置します。汚れがひどい場合は、もう少し長く置くと効果的です。

- 重曹を吸い取る:

- ぬいぐるみを袋から取り出し、まずは手で軽くはたいて表面の大きな重曹の粉を落とします。

- 次に、掃除機の出番です。ブラシノズルなどを取り付け、吸引力を「弱」に設定し、ぬいぐるみの表面を優しくなでるようにして、重曹を丁寧に吸い取っていきます。吸引力が強すぎると、生地を傷めたり、中綿まで吸い込んでしまったりする可能性があるので注意が必要です。

- 縫い目の隙間や毛の根本に重曹が残りやすいので、念入りに吸い取りましょう。

- 仕上げのブラッシング:

- 最後に、衣類用ブラシで毛並みを整え、残っている可能性のある微細な重曹の粉を払い落として完了です。

この方法は、特に機械が内蔵されているぬいぐるみや、アンティークドールなど、絶対に濡らせないもののお手入れに適しています。

専門のクリーニング業者に依頼する

「自宅での手入れでは不安」「高価な限定品だから失敗したくない」「カビやダニを徹底的に除去したい」といった場合には、プロの技術に任せるのが最も安全で確実な選択肢です。ぬいぐるみ専門のクリーニング業者は、素材や状態を見極め、そのぬいぐるみに最適な方法でクリーニングを行ってくれます。

【専門業者に依頼するメリット】

- 専門知識と技術: 様々な素材や構造のぬいぐるみを扱ってきた経験から、最適な洗剤や洗浄方法、乾燥技術を熟知しています。

- 特殊な汚れへの対応: カビの除去、長年のシミ抜き、タバコのヤニ汚れなど、家庭では落とせない頑固な汚れにも対応してくれます。

- オプションサービス:

- 中綿の交換: へたってしまった中綿を、新しいふわふわの綿に交換してくれます。

- 修理(リペア): ほつれや破れの修繕、取れてしまったパーツの取り付けなども行ってくれます。

- 抗菌・防ダニ加工: クリーニング後の清潔な状態を長持ちさせるための加工を施してくれます。

- 安心感: 大切なぬいぐるみを、失敗のリスクなく、最高の状態にしてもらえるという安心感は何物にも代えがたい価値があります。

料金は、ぬいぐるみのサイズやクリーニング内容によって異なりますが、数千円からが相場です。思い出の詰まった、かけがえのないぬいぐるみであれば、プロにメンテナンスを依頼することは、価値ある投資と言えるでしょう。

ぬいぐるみクリーニングのおすすめ専門業者3選

自宅での洗濯が難しい、あるいは完璧な仕上がりを求める場合、ぬいぐるみクリーニングの専門業者に依頼するのが最善の選択です。ここでは、豊富な実績と高い技術力で定評のあるおすすめの専門業者を3社紹介します。各社の特徴やサービス内容を比較し、あなたの大切なぬいぐるみに最適な業者を見つけるための参考にしてください。

注意:料金やサービス内容は変更される可能性があるため、依頼する際は必ず各社の公式サイトで最新情報をご確認ください。

| 業者名 | 特徴 | 料金目安(サイズによる) | オプション例 | 参照元 |

|---|---|---|---|---|

| キレイナ | 高級ブランド衣類や特殊素材のクリーニングで培った高い技術力。ウェットクリーニングと丁寧な手作業が特徴。 | 小サイズ:約5,000円〜 | 撥水加工、修理・修復(見積もり) | キレイナ公式サイト |

| ディアハート | ぬいぐるみクリーニングの草分け的存在。コースが豊富で、修理や綿交換など「治療」の観点も重視。 | ふわふわコース(30cm未満):4,180円〜 | 綿交換、生地の修復、エステ(ブラッシング)、オゾン水殺菌など | ディアハート公式サイト |

| 白洋舎 | 創業100年以上の大手クリーニング会社。全国の店舗網と宅配サービスで利便性が高い。安心の品質管理。 | 30cmまで:3,520円〜 | らくらく宅配便(集荷サービス)、修理(一部店舗) | 白洋舎公式サイト |

① キレイナ

「キレイナ(KILEINA)」は、ウェディングドレスやデザイナーズブランドの衣類など、他店で断られがちな非常にデリケートなアイテムのクリーニングを得意とする、高い技術力で知られる会社です。そのノウハウは、ぬいぐるみクリーニングにも活かされています。

【特徴】

- オーガニックな洗浄方法: 人や環境への優しさを考慮し、オーガニックな洗浄方法を基本としています。肌に触れる機会の多いぬいぐるみだからこそ、安心して任せられます。

- 完全な手作業による個別洗い: 一点一点の状態を専門家が見極め、すべて手作業で丁寧にクリーニングを行います。他のぬいぐるみと一緒に洗われることがないため、衛生面でも安心です。

- ウェットクリーニングへのこだわり: ドライクリーニングでは落としきれない汗や皮脂などの水溶性の汚れを、特殊なウェットクリーニング技術で根本から洗い流します。これにより、さっぱりとした清潔な仕上がりを実現します。

- 修理・修復にも対応: ほつれや破れといったダメージも、衣類のリペアで培った高い技術で修復してもらえる可能性があります(別途見積もり)。

【こんなぬいぐるみにおすすめ】

- 高級ブランドのぬいぐるみや、限定品など、特に価値の高いもの。

- シルクやモヘアなど、非常にデリケートな素材でできているもの。

- 絶対に失敗したくない、かけがえのない思い出のぬいぐるみ。

キレイナは、単なる「洗濯」ではなく、大切な一点ものを「ケア」するという思想が強く、最高品質の仕上がりを求める方に最適なサービスと言えるでしょう。(参照:キレイナ公式サイト)

② ディアハート

「ディアハート」は、ぬいぐるみクリーニングの先駆けとも言える専門業者で、長年の実績とぬいぐるみへの深い愛情が感じられるサービスが特徴です。「ぬいぐるみの病院」というコンセプトを掲げ、クリーニングだけでなく、修理や綿の交換といった「治療」にも力を入れています。

【特徴】

- 豊富なコース設定: 基本的なクリーニングの「ふわふわコース」から、中綿を交換してふっくらさせる「もふもふコース」、生地のゴワつきを改善する「ピーリングコース」など、ぬいぐるみの状態や希望に応じて様々なコースが用意されています。

- 詳細なオプション: ほつれを直す「ケガの治療」、綿を新しいものに入れ替える「わたの交換」、毛並みを整える「エステ」など、きめ細やかなオプションが充実しています。

- オゾン水による殺菌・消臭: クリーニングには、殺菌・消臭効果の高いオゾン水を使用。汚れだけでなく、雑菌や気になる臭いもしっかりと除去します。

- カルテの作成: 預かったぬいぐるみの状態を記録する「カルテ」を作成し、クリーニングの工程を管理するなど、一体一体を大切に扱っていることがうかがえます。

【こんなぬいぐるみにおすすめ】

- 長年連れ添って、中綿がへたってしまったぬいぐるみ。

- 生地の破れやパーツの取れなど、修理が必要なぬいぐるみ。

- クリーニングと同時に、総合的なメンテナンスを施してほしい場合。

ディアハートは、汚れを落とすだけでなく、ぬいぐるみを元気にして持ち主の元へ返すという、温かい想いが込められたサービスが魅力です。(参照:ディアハート公式サイト)

③ 白洋舎

「白洋舎」は、1906年創業という長い歴史を持つ、日本を代表する大手クリーニング会社です。衣類クリーニングで培われた確かな品質と、全国に広がる店舗網による利便性の高さが大きな強みです。

【特徴】

- 大手ならではの安心感: 厳しい品質管理基準のもとでクリーニングが行われるため、安定した高品質な仕上がりが期待できます。長年の実績が信頼の証です。

- アクセスのしやすさ: 全国の主要な百貨店や駅ビルなどに店舗があるため、買い物のついでなどに直接持ち込んで相談・依頼することができます。対面でスタッフに状態を見てもらえるのは大きな安心材料です。

- 便利な宅配サービス: 店舗に持ち込む時間がない方向けに、「らくらく宅配便」という集荷サービスも提供しています。自宅にいながら依頼から受け取りまで完結できる手軽さが魅力です。

- 明確な料金体系: ぬいぐるみのサイズごとに料金が設定されており、ウェブサイトにも明記されているため、依頼前に費用を把握しやすいのが特徴です。

【こんなぬいぐるみにおすすめ】

- 初めて専門業者に依頼するため、まずは信頼できる大手にお願いしたい方。

- 自宅や職場の近くに店舗があり、直接持ち込みたい方。

- 宅配サービスを利用して、手軽に依頼したい方。

白洋舎は、特別なぬいぐるみから日常的に親しんでいるぬいぐるみまで、幅広いニーズに「安心」と「信頼」で応えてくれる、頼れる存在です。(参照:白洋舎公式サイト)

ぬいぐるみの洗い方に関するQ&A

ぬいぐるみの洗濯について、多くの方が抱くであろう疑問や不安にお答えします。基本的な洗い方に加えて、これらのポイントを知っておくことで、より安心してぬいぐるみのケアに取り組むことができます。

洗う頻度はどれくらい?

ぬいぐるみを洗うべき頻度については、「決まった正解」はありません。 そのぬいぐるみがどのように使われているか、置かれている環境によって大きく異なるからです。しかし、一般的な目安として、以下のように考えるとよいでしょう。

- 観賞用として飾っているぬいぐるみ:

ホコリが主な汚れとなります。半年に1回〜1年に1回程度、ホコリが目立ってきたなと感じたタイミングで洗うのがおすすめです。あるいは、季節の変わり目や大掃除のタイミングで洗うと決めごとにしておくと、忘れずにメンテナンスできます。 - 子供が毎日抱っこしたり、一緒に寝たりしているぬいぐるみ:

手垢、皮脂、よだれ、食べこぼしなど、様々な汚れが付着しやすい状態です。また、ダニや雑菌も繁殖しやすいため、よりこまめなケアが望ましいでしょう。2〜3ヶ月に1回程度を目安に、汚れや臭いが気になったら洗ってあげるのが理想的です。特に、アレルギーが心配なご家庭では、定期的なクリーニングを心がけましょう。 - 汚れが目立った時:

上記に関わらず、何かをこぼしてシミができてしまったり、明らかに汚れてしまったりした場合は、放置せずにできるだけ早く洗いましょう。時間が経つほど汚れは落ちにくくなります。

洗いすぎも生地を傷める原因になります。 頻度よりも、ぬいぐるみの状態をよく観察し、「汚れてきたな」と感じた時が洗い時と捉えるのが最も良い方法です。

乾燥機は使ってもいい?

原則として、家庭用の衣類乾燥機(タンブル乾燥機)の使用は絶対に避けるべきです。 ぬいぐるみを乾燥機に入れることは、非常に高いリスクを伴います。

【乾燥機がNGな理由】

- 熱による変形・変質: ぬいぐるみの多くに使われているポリエステルやアクリルなどの化学繊維は熱に非常に弱いです。乾燥機の高温によって繊維が溶けたり、縮んだりして、ぬいぐるみが硬くゴワゴワになってしまうことがあります。

- パーツの破損・溶解: プラスチック製の目や鼻は、熱で変形したり、溶けてしまったりする危険性があります。接着剤で付けられたパーツは、熱で接着力が弱まり、剥がれ落ちてしまいます。

- 深刻な型崩れ: 乾燥機の中で回転しながら揉まれることで、中綿が激しく偏り、修復不可能なほど形が崩れてしまいます。

- 火災のリスク: 素材によっては、乾燥機の熱が原因で発火する危険性もゼロではありません。

洗濯表示に「タンブル乾燥可」のマークがあるごく一部のぬいぐるみを除き、乾燥機の使用は厳禁です。たとえ乾燥可の表示があっても、低温設定にするなど、細心の注意が必要です。

最も安全で確実な方法は、時間がかかっても「風通しの良い日陰での自然乾燥」です。 急いで乾かしたい気持ちは分かりますが、大切なぬいぐるみを守るために、乾燥機は使わないと心に決めておきましょう。

大きなぬいぐるみの洗い方は?

人間の子供と同じくらいの大きさがあるような、洗濯機にも洗面器にも入らない大きなぬいぐるみの洗い方は、少し工夫が必要です。基本的には「お風呂場での手洗い」になります。

【大きなぬいぐるみの洗い方手順】

- 事前準備:

- お風呂の浴槽をきれいに掃除しておきます。

- シャワーが使えるように準備します。

- 洗い:

- 浴槽に30℃以下のぬるま湯を、ぬいぐるみが半分浸かるくらいまで溜めます。

- おしゃれ着用中性洗剤を規定量溶かし、ぬいぐるみを浴槽に入れます。

- 手洗いの基本である「押し洗い」を応用し、足で優しく踏み洗いします。 ぬいぐるみの色々な場所を、リズミカルに踏んだり離したりして、汚れを押し出します。

- すすぎ:

- 汚れたお湯を抜き、シャワーを使ってぬいぐるみに残った洗剤を洗い流します。ここでも踏み洗いをしながら、泡が出なくなるまで念入りにすすぎます。

- 脱水:

- すすぎ終わったら、浴槽の栓を抜いて水を流します。

- ぬいぐるみを浴槽のフチに立てかけるようにして、しばらく放置し、自然に水がある程度切れるのを待ちます。

- その後、足で優しく踏んで、さらに水分を押し出します。

- 最後に、乾いたバスタオルを何枚も使って、ぬいぐるみを包み、上から押したり踏んだりして、徹底的にタオルドライを行います。

- 乾燥:

- 大きなぬいぐるみは特に乾きにくく、生乾きになりやすいです。お風呂場に浴室乾燥機能があれば、それを活用するのが最も効率的です。

- ない場合は、風通しの良い場所に、すのこなどを敷いてその上に寝かせ、扇風機やサーキュレーターの風を当て続けるなどして、最低でも3〜4日以上、中まで完全に乾くようにじっくりと乾燥させます。

非常に体力と根気がいる作業であり、乾燥に失敗するリスクも高いため、自信がない場合は無理をせず、専門のクリーニング業者に依頼することを強くおすすめします。

ダニ対策はどうすればいい?

ぬいぐるみは、ホコリや人のフケ、皮脂などをエサにするダニが繁殖しやすい環境です。アレルギーの原因となるダニ対策は、非常に重要です。

実は、通常の水洗いだけでは、生きているダニを完全に死滅させることは難しいと言われています。ダニは水に強く、洗濯中も繊維にしがみついて生き残ることがあります。しかし、洗濯によってダニのエサとなる汚れや、アレルゲンとなるダニの死骸やフンは洗い流せるため、洗濯自体はダニ対策として非常に有効です。

より効果的なダニ対策を行うには、洗濯に加えて「熱」か「乾燥」を利用します。

- 高温処理(50℃以上): ダニは50℃以上の熱に20〜30分さらされると死滅します。しかし、前述の通り、ぬいぐるみに直接高温をかけるのはNGです。そこで使えるのが、黒いビニール袋です。

- 洗濯・乾燥後のぬいぐるみを黒いビニール袋に入れ、口を縛ります。

- よく晴れた日に、車の中や日当たりの良いコンクリートの上などに数時間置いておくと、袋の中の温度が50℃以上に上昇し、ダニ退治効果が期待できます。ただし、長時間の直射日光は色褪せのリスクがあるので、時間を調整しましょう。

- 布団乾燥機の活用: 布団乾燥機の「ダニ退治モード」を利用するのも一つの手です。ぬいぐるみを大きな袋に入れ、布団乾燥機のノズルを差し込んで高温の温風を送ります。ただし、この場合もぬいぐるみの耐熱温度を確認し、自己責任で行う必要があります。

- 定期的な掃除機がけ: 洗濯が頻繁にできない場合でも、普段から掃除機のブラシノズルで表面を吸うことで、ダニやホコリを減らすことができます。

- スプレーの活用: ぬいぐるみにも使えると表示のある、防ダニ・抗菌スプレーを定期的に使用するのも手軽な対策です。

洗濯でアレルゲンを洗い流し、その後のケアでダニを増やさない環境を作ることが、総合的なダニ対策の鍵となります。

まとめ:正しい洗い方で大切なぬいぐるみをきれいに保とう

この記事では、大切なぬいぐるみを自宅で安全に洗い、ふわふわの状態に仕上げるための方法を、準備段階から仕上げのコツ、さらには専門業者の情報まで、包括的に解説してきました。

最後に、ぬいぐるみを長く、美しく保つための最も重要なポイントを振り返りましょう。

- 洗う前の確認は絶対: 洗濯表示、素材、装飾品、色落ち、ほつれの5つのチェックを怠らないことが、失敗を防ぐ最大の鍵です。

- 道具は正しく選ぶ: 洗剤は「おしゃれ着用中性洗剤」、保護のためには「洗濯ネット」が必須です。

- 洗い方は「優しく」が基本: 手洗いなら「押し洗い」、洗濯機なら「おしゃれ着コース」で、生地への負担を最小限に抑えましょう。

- 脱水は「ごく短時間」で: 型崩れを防ぐため、脱水は最短時間で行い、タオルドライを徹底することがふわふわへの近道です。

- 乾燥は「じっくり日陰で」: 焦りは禁物です。風通しの良い日陰で、中綿まで完全に乾かすことが、カビや臭いを防ぎます。

- 仕上げのブラッシングを忘れずに: 完全に乾いた後のブラッシングが、見違えるようなふわふわ感と美しい毛並みを復活させます。

最初は少し手間がかかると感じるかもしれません。しかし、正しい手順を踏んで丁寧にケアをすれば、見違えるほどきれいになり、愛着も一層深まるはずです。ホコリや汚れを洗い流し、ふわふわの毛並みを取り戻したぬいぐるみは、これからもきっとあなたの最高の友達でいてくれるでしょう。

もし自宅での洗濯が難しい場合や、絶対に失敗したくない大切なぬいぐるみは、無理をせず専門のクリーニング業者に相談するという選択肢も常に念頭に置いておきましょう。

この記事が、あなたが大切なぬいぐるみと、より長く、より清潔に、より良い関係を築いていくための一助となれば幸いです。