大切な着物、着る機会は特別な時だからこそ、いつまでも美しく保ちたいものです。しかし、成人式や結婚式などで一度袖を通した着物を、その後どう手入れすれば良いのか分からず、タンスにしまったままになっていませんか。

着物は非常にデリケートな衣類であり、洋服と同じ感覚で手入れをすると、縮みや色落ち、生地の傷みといった取り返しのつかない事態を招く可能性があります。そこで重要になるのが、着物専門のクリーニングです。

この記事では、着物クリーニングの料金相場を種類別に詳しく解説するとともに、最適な依頼先や信頼できる業者の選び方、クリーニングに出す頻度や注意点まで、網羅的にご紹介します。この記事を読めば、あなたの愛着ある着物を正しく手入れし、次の世代へと受け継いでいくための知識が身につくでしょう。

目次

着物クリーニングとは?洋服のクリーニングとの違い

着物クリーニングと聞くと、多くの人が洋服のクリーニングと同じようなものを想像するかもしれません。しかし、その実態は大きく異なり、着物特有の素材や構造に合わせた専門的な知識と技術が求められる、非常に奥深い世界です。

まず、根本的な違いは「何を」「どのように」手入れするかという点にあります。洋服のクリーニングが、日常的な着用で付着した汗や皮脂、汚れを落として清潔に保つことを主目的とするのに対し、着物クリーニングはそれに加え、日本の伝統文化である着物を「保存」し、次世代に受け継ぐという重要な役割も担っています。

洋服の多くは化学繊維や木綿、ウールなど比較的丈夫な素材で作られており、機械による大量生産が可能です。クリーニングも、水洗い(ランドリー)や石油系溶剤を用いるドライクリーニングによって、効率的に処理されます。

一方、振袖や留袖、訪問着といった格式の高い着物の多くは、主素材として「正絹(しょうけん)」、つまりシルクが使われています。正絹は、その美しい光沢やしなやかな風合いが魅力ですが、水に濡れると縮みやすく、摩擦に弱いという非常にデリケートな性質を持っています。また、友禅染や絞り染めといった伝統的な技法で染色されており、金彩や刺繍などの豪華な装飾が施されていることも少なくありません。

このような着物の特性上、洋服と同じ方法でクリーニングを行うことはできません。たとえば、水洗いは生地を著しく傷める原因となり、強力なドライクリーニングは繊細な染料を色落ちさせたり、金箔を剥がしたりする危険性があります。そのため、着物クリーニングでは、着物の状態を一点一点丁寧に見極め、最適な方法を選択する必要があるのです。

専門の職人が着物の状態に合わせて手入れを行う

着物クリーニングの心臓部ともいえるのが、専門知識を持った職人の存在です。彼らは、単に汚れを落とすだけでなく、さながら「着物の医者」のように、生地の種類、織り方、染色の技法、刺繍や金彩の状態、シミの種類や古さなどを総合的に診断します。

クリーニングの依頼が来ると、まず行われるのが詳細な検品です。衿(えり)や袖口、裾(すそ)など、汚れやすい部分を念入りにチェックし、目に見えない汗ジミや、ごく小さなほつれまで見逃しません。この時、シミが「油性」なのか「水性」なのか、あるいはその両方が混ざったものなのかを見極めることが、後の工程の成否を分けます。

例えば、ファンデーションや皮脂は油性の汚れ、汗や飲み物は水性の汚れです。着物を解かずに洗う「丸洗い」は石油系の溶剤を使うため油性の汚れには強いですが、水性の汚れは落ちにくいという特性があります。そのため、汗ジミがひどい場合には、丸洗いに加えて「汗抜き」という特殊な作業が必要になります。

また、着物の仕上げ方も洋服とは全く異なります。洋服がプレス機やアイロンで仕上げられるのに対し、着物は「伸子(しんし)」や「張り手(はりて)」といった専用の道具を使い、生地にテンションをかけながら蒸気をあて、シワを伸ばしていきます。これは、生地の風合いを損なわず、本来の寸法に戻すための繊細な手作業であり、熟練の技術が不可欠です。

さらに、クリーニング後の「たたみ方」一つとっても専門性が現れます。着物は「本だたみ」という決められた方法でたたむことで、シワを防ぎ、コンパクトに収納できます。職人はこのたたみ方まで完璧に行い、通気性の良い「たとう紙」に包んで納品します。

このように、着物クリーニングは、検品から洗い、シミ抜き、仕上げ、たたみに至るまで、全ての工程において専門の職人による手仕事が中心となります。それは、単なる洗浄作業ではなく、着物という文化財を維持・管理するための「総合メンテナンス」と言えるでしょう。だからこそ、料金も洋服クリーアニングより高価になりますが、それに見合うだけの価値があるのです。

【種類別】着物クリーニングの料金相場

着物クリーニングの料金は、依頼する作業内容や着物の種類によって大きく変動します。ここでは、「クリーニングの種類」と「着物の種類」という2つの軸から、それぞれの料金相場を詳しく見ていきましょう。ご自身の着物がどのくらいの費用感になるのか、事前に把握しておくことで、安心して依頼できます。

クリーニングの種類と料金

着物の状態や目的に応じて、様々なクリーニング方法が用意されています。代表的なメニューとその料金相場、作業内容を解説します。

丸洗い(京洗い)

- 料金相場:8,000円 ~ 15,000円

丸洗い(まるあらい)は、着物クリーニングの最も基本的なメニューです。「京洗い(きょうあらい)」とも呼ばれます。着物を仕立て上がった状態のまま、縫い目を解かずに専用の石油系溶剤で全体を洗う方法で、洋服のドライクリーニングに近いイメージです。

主に、ファンデーションや皮脂、ホコリといった油性の汚れを落とすのに効果的です。シーズンオフの定期的なメンテナンスとして、一度着用した着物の全体的な汚れをリフレッシュさせたい場合に適しています。ただし、汗やジュースといった水溶性の汚れや、古いシミは完全には落ちない場合があります。

洗い張り

- 料金相場:30,000円 ~ 50,000円(※別途、仕立て直し代が必要)

洗い張り(あらいはり)は、着物の縫い糸をすべて解き、一枚の長い布である「反物(たんもの)」の状態に戻してから水で洗い清める、最も本格的な洗濯方法です。洗い終えた布は、板や伸子(しんし)を使って張り、シワを伸ばしながら乾燥させます。

水洗いするため、丸洗いでは落ちにくい汗や食べこぼしなどの水溶性の汚れを根本から落とすことができます。また、生地が本来持っている光沢や風合いが蘇り、まるで新品のような状態に近づけることが可能です。親から譲り受けた着物の寸法を自分サイズに直したい場合や、全体的に汚れがひどく、生地をリフレッシュさせたい場合に最適な方法です。ただし、洗い張りの後は必ず「仕立て直し」が必要になるため、クリーニング代とは別に高額な仕立て代がかかり、期間も数ヶ月を要します。

シミ抜き

- 料金相場:1,000円 ~(シミ1箇所あたり)

シミ抜きは、食べこぼしや化粧品、泥はねなど、部分的に付着したシミを専門の薬剤や道具を使って除去する作業です。料金は、シミの大きさ、種類(醤油、ワイン、血液など)、そして付着してからの経過時間によって大きく変動します。

一般的に、丸洗いのオプションとして依頼することが多いです。シミは時間が経つほど繊維の奥深くに定着し、酸化して落ちにくくなるため、見つけたらできるだけ早く専門家に相談することが重要です。料金は数千円で済む場合もあれば、古くて頑固なシミの場合は1万円以上かかることもあります。

汗抜き

- 料金相場:2,000円 ~ 5,000円(丸洗いのオプション)

汗は水溶性の汚れであり、丸洗いだけでは完全に取り除くことができません。残った汗の成分は、時間とともに生地を変色させ、「黄変(こうへん)」という黄色いシミの原因となります。汗抜きは、脇や背中、帯の下など、汗をかきやすい部分に特殊な溶剤や霧状の水を吹きかけ、汗の成分を分解・除去する作業です。

特に夏場の着用後や、成人式、結婚式など暖房の効いた室内で長時間過ごした後は、目に見える汚れがなくても汗抜きを追加しておくことを強くおすすめします。

カビ取り・黄変直し

- 料金相場:5,000円 ~(範囲や程度による)

長期間タンスにしまっていた着物に見られがちなのが、カビや黄変です。カビは、保管場所の湿気が原因で発生し、特有の臭いや斑点状のシミを作ります。黄変は、前述の通り落としきれなかった汗や汚れが酸化して黄色く変色したもので、最も厄介なシミの一つです。

これらの除去には、漂白作用のある薬剤や高度な化学的処理が必要となり、「染色補正」と呼ばれる専門技術が用いられます。料金はカビや黄変の範囲、深刻度によって大きく異なり、数万円以上になることも珍しくありません。非常に高度な作業のため、対応できる業者も限られます。

撥水(ガード)加工

- 料金相場:5,000円 ~ 10,000円

撥水加工は、クリーニング後のきれいな状態の着物に、シリコン系の加工剤をコーティングすることで、水や油、汚れを弾きやすくする予防的なメンテナンスです。雨の日の外出や、食事の席で着物を着る際に、万が一のアクシデントから着物を守ってくれます。効果は永久ではなく、着用頻度にもよりますが3年~5年が目安とされています。新しい着物をおろす前や、クリーニングのタイミングで施しておくのがおすすめです。

着物の種類と料金

次に、着物の種類ごとの基本的な丸洗い料金の相場を見ていきましょう。着物の構造や装飾の複雑さによって料金が変わります。

| 着物の種類 | 丸洗いの料金相場(税込) | 特徴と注意点 |

|---|---|---|

| 振袖 | 12,000円 ~ 20,000円 | 袖が長く、刺繍や金彩が多いため高め。成人式後は汗抜きも推奨。 |

| 留袖(黒・色) | 10,000円 ~ 18,000円 | 比翼(ひよく)仕立てという二重構造のため高め。家紋の部分は特に注意が必要。 |

| 訪問着・付け下げ | 8,000円 ~ 15,000円 | 格式が高く、繊細な柄が多いため丁寧な作業が求められる。 |

| 小紋・紬 | 7,000円 ~ 12,000円 | 普段着に近いが、素材(正絹、木綿、ウールなど)によって扱いが異なる。 |

| 喪服 | 8,000円 ~ 15,000円 | 黒の色が褪せないよう、特別な配慮が必要。五つ紋の扱いにも注意。 |

| 袴 | 5,000円 ~ 8,000円 | プリーツ(ひだ)を美しく保つプレス技術が重要。卒業式シーズンは混み合う。 |

| 七五三の着物 | 5,000円 ~ 10,000円 | 子供の汗や食べこぼしが多いため、シミ抜きがセットになることも。被布(ひふ)や小物類も一緒に。 |

| 長襦袢 | 4,000円 ~ 7,000円 | 直接肌に触れるため、汗抜きがほぼ必須。半衿(はんえり)の付け外し料金が別途かかる場合がある。 |

| 帯(袋帯・名古屋帯) | 5,000円 ~ 8,000円 | 金糸・銀糸や刺繍を傷めないよう、特に慎重な作業が必要。手結びによるシワもきれいにする。 |

| 浴衣 | 3,000円 ~ 6,000円 | 素材(綿、麻、ポリエステル)による。高級な絞りの浴衣などは専門店への依頼が安心。 |

これらの料金はあくまで目安であり、業者や着物の状態、追加するオプションによって変動します。正確な料金を知るためには、必ず事前に見積もりを取ることが大切です。

着物クリーニングに出す頻度とタイミング

「着物はどのくらいの頻度でクリーニングに出せばいいの?」という疑問は、多くの人が抱くものです。高価なクリーニング代を考えると、できるだけ回数を抑えたいと思うのは自然なこと。しかし、適切なタイミングを逃すと、後でさらに高額な修復費用がかかることもあります。ここでは、着物を美しく保つためのクリーニングの頻度と、出すべきベストなタイミングについて解説します。

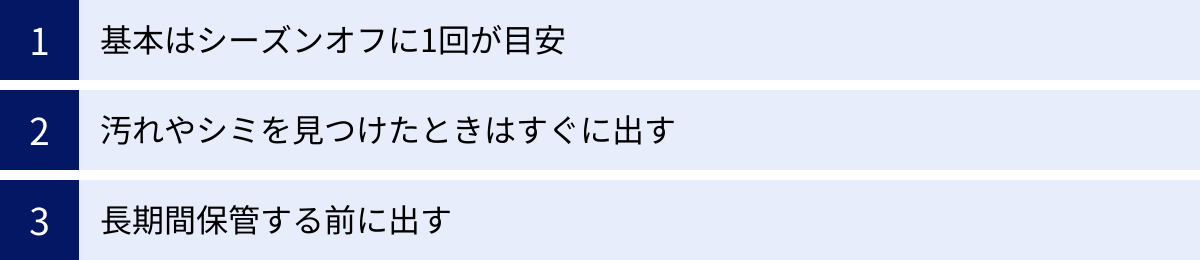

基本はシーズンオフに1回が目安

着物クリーニングの最も基本的な考え方は、「一度でも袖を通したら、シーズン終わりにクリーニングに出す」ということです。たとえ数時間の着用で、見た目には汚れていなくても、目に見えない汗や皮脂、ホコリなどが繊維の奥に付着しています。

これらの汚れを放置したまま長期間保管すると、空気中の湿気や酸素と反応して酸化し、頑固な「黄変」という黄色いシミや、カビの発生原因となります。一度発生した黄変やカビを落とすには、高額な特殊クリーニングが必要になるため、結果的に費用がかさんでしまいます。

そのため、将来的なトラブルを防ぐための「予防メンテナンス」として、着用後は必ずクリーニングに出すのが鉄則です。

具体的には、着物の種類に応じた「シーズンオフ」がクリーニングのタイミングとなります。

- 袷(あわせ)の着物(10月~5月着用): 振袖、留袖、訪問着、小紋など、裏地のある着物です。春になり、次の秋まで着る予定がなくなったら、5月~6月頃にクリーニングに出すのが理想的です。

- 単衣(ひとえ)の着物(6月、9月着用): 裏地のない着物です。着用シーズンの変わり目である7月や10月がクリーニングの目安です。

- 薄物(うすもの)の着物(7月~8月着用): 絽(ろ)や紗(しゃ)など、透け感のある夏物の着物です。汗を大量にかく時期なので、着用後はすぐにクリーニングに出しましょう。8月の終わりから9月にかけてが最適なタイミングです。

このように、それぞれの着物の着用シーズンが終わるタイミングでクリーニングに出し、きれいな状態で次のシーズンまで保管することが、着物を長持ちさせる秘訣です。

汚れやシミを見つけたときはすぐに出す

シーズンオフの定期メンテナンスとは別に、明らかな汚れやシミを付けてしまった場合は、季節を問わず、できるだけ早くクリーニングに出す必要があります。

シミは時間との勝負です。付着した直後であれば比較的簡単に落とせる汚れも、時間が経つにつれて繊維の奥深くに浸透・固着し、化学変化を起こして非常に落としにくい頑固なシミへと変化してしまいます。特に、醤油、ソース、ワイン、血液といった色の濃いシミや、酸性・アルカリ性の強い液体によるシミは、生地そのものを変色・劣化させてしまう可能性があります。

ここで重要なのは、自分でシミを落とそうとしないことです。洋服のシミ抜きと同じ感覚で、水で濡らした布でこすったり、洗剤を付けたりすると、かえってシミを広げてしまったり、正絹の生地を毛羽立たせて「スレ」という修正不可能な傷を作ってしまったりする危険性が非常に高いです。

汚れやシミを見つけたら、「何もしない」のが最善の応急処置です。乾いたティッシュや布で軽く押さえて水分を吸い取る程度に留め、できるだけ早く信頼できる着物クリーニング専門店に持ち込みましょう。その際、「いつ、どこで、何が付いたか」を正確に伝えることで、職人が最適な処理を施しやすくなり、シミがきれいになる確率も高まります。

長期間保管する前

親から譲り受けた着物や、自身の成人式で着た振袖など、今後何年も着用する予定がない着物をタンスにしまう前も、クリーニングに出す絶好のタイミングです。

「もう着ないからクリーニングは不要」と考えるのは間違いです。むしろ、長期間保管するからこそ、クリーニングが不可欠なのです。前述の通り、目に見えない汗や皮脂汚れが残ったまま保管すると、数年後、いざ着ようとタンスから出してみたら、全体にカビが生えていたり、広範囲に黄変が出ていたりという悲劇が起こりかねません。

次に着る人が自分であれ、娘や孫であれ、大切な思い出の詰まった着物を美しい状態で受け継ぐためには、保管前のクリーニングは必須の儀式と言えます。このタイミングでクリーニングに出す際は、汚れを落とす「丸洗い」や「汗抜き」に加えて、将来のトラブルを予防するための「撥水(ガード)加工」や、業者によっては「防カビ加工」といったオプションを検討するのも非常に有効です。

きれいになった着物を、通気性の良いたとう紙に包み、桐のタンスなどで正しく保管することで、着物はその価値と美しさを失うことなく、何十年もの時を越えることができるのです。

着物クリーニングにかかる期間・日数

着物をクリーニングに出す際、料金と並んで気になるのが「どのくらいの期間で仕上がってくるのか」という点です。特に、結婚式や七五三など、着用する日が決まっている場合は、納期を正確に把握しておくことが非常に重要になります。

結論から言うと、着物クリーニングにかかる期間は、洋服のクリーニングよりも格段に長く、最低でも3週間~1ヶ月は見ておく必要があります。これは、前述の通り、着物クリーニングが専門の職人による手作業中心の多段階プロセスであるためです。

一般的なクリーニング期間の目安は以下の通りです。

- 通常期(閑散期): 約3週間 ~ 1ヶ月

- 繁忙期: 約1ヶ月半 ~ 2ヶ月以上

繁忙期とは、主に以下のシーズンを指します。

- 1月下旬~3月: 成人式後の振袖の依頼が集中する時期

- 3月下旬~5月: 卒業式の袴や、春の結婚式・入学式で着用された訪問着などの依頼が増える時期

- 11月下旬~1月: 七五三や秋の結婚式で着用された着物の依頼が集中する時期

これらの時期は、全国からクリーニングの依頼が殺到するため、通常よりも納期が長くなる傾向にあります。

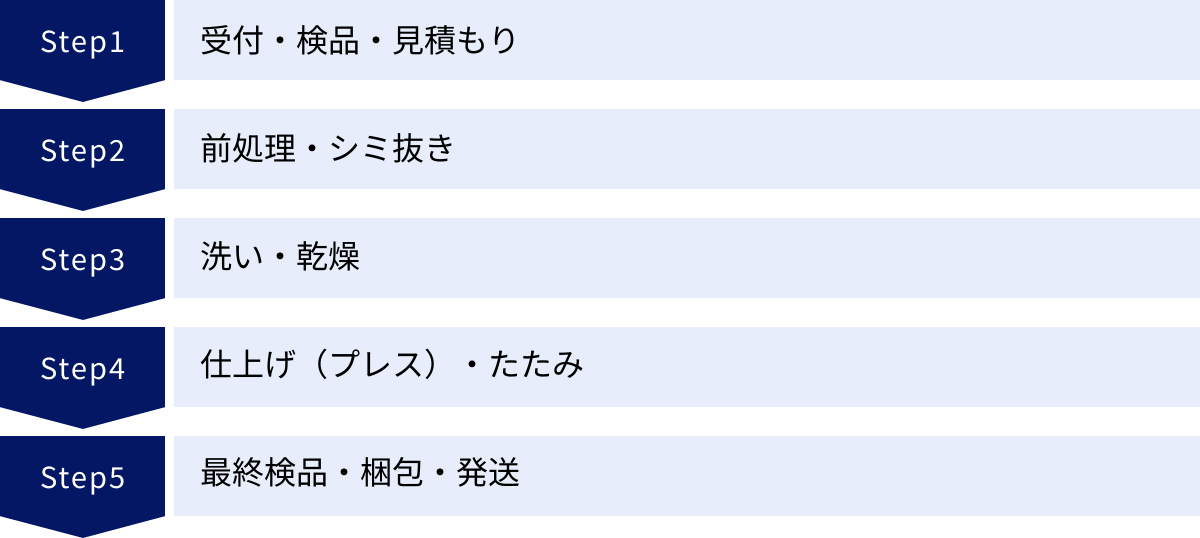

では、なぜこれほどの期間が必要なのでしょうか。着物がクリーニング店に到着してから、お客様の元へ返却されるまでの工程を分解してみると、その理由が分かります。

- 受付・検品・見積もり(約3日~1週間):

着物が到着すると、まず職人が一点一点、細部にわたって状態をチェックします。シミや汚れの場所、種類、生地の傷み、ほつれ、装飾の状態などを確認し、最適なクリーニング方法を判断します。この情報をもとに見積もりを作成し、お客様に連絡して了承を得るというプロセスが必要です。 - 前処理・シミ抜き(約1週間~2週間):

丸洗いだけでは落ちないような頑固なシミがある場合、洗いの工程に入る前に、専門の薬剤を使って部分的なシミ抜き作業を行います。シミの種類や状態によっては、この工程にかなりの時間を要します。 - 洗い・乾燥(約1週間):

「丸洗い」や「洗い張り」といった、着物全体を洗う工程です。着物専用の溶剤や洗浄機を使い、生地を傷めないように慎重に洗います。その後、自然乾燥に近い形で、時間をかけてゆっくりと乾燥させます。急激な乾燥は、縮みや型崩れの原因となるためです。 - 仕上げ(プレス)・たたみ(約3日~5日):

乾燥後の着物を、専門の道具を使ってシワを伸ばし、本来の美しい形に整えます。これもすべて手作業で行われます。仕上げが終わると、シワにならないよう「本だたみ」で丁寧にたたみ、たとう紙に包みます。 - 最終検品・梱包・発送(約2日~3日):

仕上がった着物に問題がないか、依頼通りの作業が行われているかを最終チェックし、丁寧に梱包してお客様の元へ発送します。

これらはあくまで「丸洗い」を基本とした場合の目安です。カビ取りや黄変直しといった特殊な作業、あるいは反物の状態に戻す「洗い張り」を依頼した場合は、さらに期間が長くなり、3ヶ月以上かかることも珍しくありません。

したがって、着物クリーニングを依頼する際は、スケジュールに十分な余裕を持つことが最も重要です。着用予定が決まっている場合は、その日から逆算して、少なくとも2ヶ月前、繁忙期であれば3ヶ月前には依頼するのが安心です。万が一のトラブル(シミが落ちきらない、再処理が必要など)にも対応できる時間を確保しておくことで、心に余裕を持って大切な日を迎えられます。

着物クリーニングはどこに出す?依頼先の種類と特徴

大切な着物をクリーニングに出す決心がついたら、次に考えるべきは「どこに依頼するか」です。着物クリーニングの依頼先は、大きく分けて「着物クリーニング専門店」「一般的なクリーニング店」「呉服店」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、自分の着物の状態や何を重視するかによって最適な選択肢は異なります。

| 依頼先 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 着物クリーニング専門店 | ・専門知識と技術力が高い ・シミ抜きやカビ取りなど特殊な依頼に対応可能 ・着物専用の設備が整っている |

・料金が比較的高めになる傾向 ・店舗数が少なく、近所にない場合がある |

・高価な着物や大切な着物を預けたい人 ・難しいシミやカビで困っている人 ・品質を最優先したい人 |

| 一般的なクリーニング店 | ・店舗数が多く、気軽に持ち込める ・料金が比較的安価な場合がある ・洋服と一緒に出せる手軽さ |

・着物の専門知識がない場合がある ・下請けに出されることが多く、時間がかかる ・複雑なシミ抜きなどに対応できないことがある |

・普段着の着物(小紋、紬など) ・目立つ汚れがなく、手軽に済ませたい人 ・安さを重視する人 |

| 呉服店 | ・購入店なら着物のことをよく理解している ・クリーニング後の保管やメンテナンスの相談もしやすい ・悉皆屋(しっかいや)との繋がりが深い |

・クリーニング自体は下請けに出すことがほとんど ・中間マージンで料金が割高になる可能性 ・購入した店舗でないと依頼しにくい場合がある |

・着物の購入からアフターケアまで一貫して任せたい人 ・クリーニング以外の相談(仕立て直しなど)もしたい人 |

着物クリーニング専門店

品質と技術力を最優先するなら、着物クリーニング専門店が最もおすすめの選択肢です。専門店には、着物の洗いからシミ抜き、染色補正、仕上げまでを一貫して行う「悉皆屋(しっかいや)」と呼ばれるプロフェッショナルが在籍しています。

専門店の最大のメリットは、着物に関する深い知識と豊富な経験に基づいた、高品質なサービスが受けられる点です。長年の経験で培われた目で着物の状態を正確に診断し、生地や染料、装飾に合わせた最適な方法でクリーニングを行ってくれます。他店で断られたような古いシミや頑固なカビ、黄変といった難しいトラブルにも対応できる技術力を持っているのが強みです。

また、近年は店舗に持ち込む形態だけでなく、インターネットで注文から決済まで完結する「宅配型」の専門店が増えています。全国どこに住んでいても、段ボールに着物を詰めて送るだけで、一流の職人によるクリーニングが受けられるため、非常に便利です。

デメリットとしては、高い技術力に見合った料金設定になっているため、一般的なクリーニング店に比べて費用は高くなる傾向があります。しかし、思い出の詰まった高価な振袖や、親から譲り受けた留袖など、絶対に失敗したくない大切な着物を預けるのであれば、その価格に見合う安心感と満足感が得られるでしょう。

一般的なクリーニング店

街中にあるチェーン展開のクリーニング店でも、「着物取り扱い」の看板を掲げていることがあります。最大のメリットは、店舗数が多く、洋服を出すついでに気軽に持ち込める手軽さと、専門店に比べて料金が比較的安価な場合がある点です。

しかし、一般的なクリーニング店に依頼する際には注意が必要です。多くの場合、自社の工場では着物を洗っておらず、専門の業者へ「下請け」に出しています。そのため、受付のスタッフに着物の専門知識が乏しく、シミの原因や状態を正確に伝えられなかったり、見積もりに時間がかかったりすることがあります。また、下請け業者へ送るための輸送時間や中間マージンが発生し、結果的に納期が長くなったり、料金が思ったより安くなかったりするケースも少なくありません。

さらに、どのような品質管理体制の下請け業者に依頼しているかが見えにくいという不安も残ります。もし依頼する場合は、その店が自社で着物専門のラインを持っているのか、信頼できる下請け業者と提携しているのかを事前に確認することをおすすめします。特に目立つ汚れがない普段着用の小紋や紬、ポリエステル素材の着物などを手軽に済ませたい場合には選択肢の一つとなります。

呉服店

着物を購入した呉服店にクリーニングを依頼する方法もあります。呉服店は着物販売のプロであり、購入した着物の素材や特徴を熟知しているため、安心して相談できるのが大きなメリットです。

呉服店もクリーニング自体は提携している悉皆屋(専門店)に外注することがほとんどですが、長年の付き合いがある信頼のおける業者を選んでいる場合が多いです。また、クリーニングだけでなく、寸法直しや仕立て直し、保管方法に関するアドバイスなど、着物に関するあらゆる相談にワンストップで対応してくれる「かかりつけ医」のような存在になってくれます。

一方で、デメリットとしては、呉服店が仲介するため、専門店に直接依頼するよりも中間マージンが上乗せされ、料金が割高になる可能性があります。また、その呉服店で購入した着物でないと、クリーニングの依頼を受け付けてもらえない場合や、依頼しづらい雰囲気があるかもしれません。

着物の購入からアフターケアまで、一貫して信頼できる一つの窓口に任せたいという方にとっては、呉多くの呉服店が最適な選択肢と言えるでしょう。

失敗しない着物クリーニング店の選び方

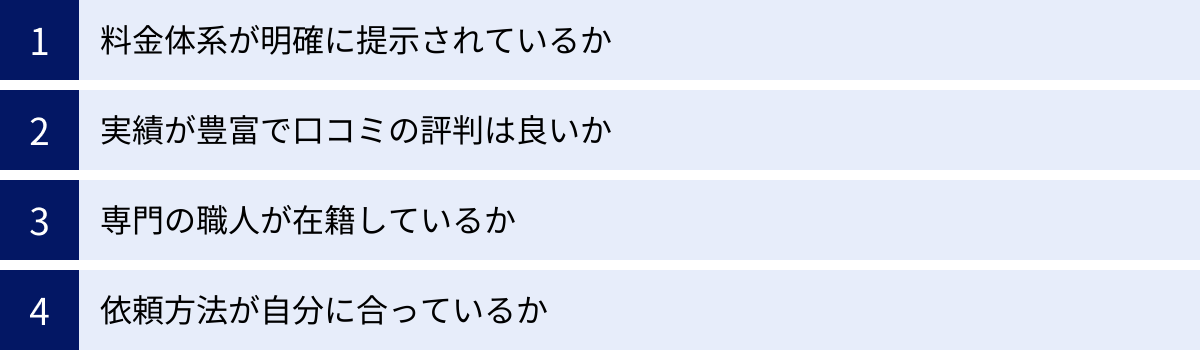

大切な着物を預けるクリーニング店選びは、絶対に失敗したくないものです。料金の安さだけで選んでしまうと、「シミが落ちていなかった」「生地が傷んでしまった」といったトラブルにつながりかねません。ここでは、品質、料金、サービスのバランスが取れた、信頼できるクリーニング店を見極めるための4つの重要なポイントを解説します。

料金体系が明確に提示されているか

まず最初に確認すべきなのは、料金体系の分かりやすさです。信頼できる業者は、公式サイトや店頭で料金を明確に提示しています。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 基本料金の明記: 着物の種類ごとの「丸洗い」の基本料金がはっきりと記載されているか。

- オプション料金の透明性: 「シミ抜き」「汗抜き」「カビ取り」「撥水加工」といったオプション作業の料金が具体的に示されているか。「シミ抜き 1箇所〇〇円~」といった表記だけでなく、シミの大きさや種類に応じた料金の目安が詳しく書かれていると、より親切です。

- 見積もりの有無: 作業前に必ず無料で見積もりを提示してくれるかどうかは非常に重要です。見積もりなしで作業を進め、後から高額な請求をされるといったトラブルを防ぐことができます。

- キャンセルポリシー: 見積もり金額に納得できなかった場合に、無料でキャンセルできるかどうかも確認しておきましょう。キャンセル料や返送料の有無は、業者によって異なります。

- 送料無料の条件: 宅配クリーニングを利用する場合は、往復の送料が無料になる条件(例:合計金額〇〇円以上など)を確認しておくと、総額を把握しやすくなります。

これらの情報が曖昧で、「詳しくはお問い合わせください」としか書かれていないような業者は、後から想定外の追加料金が発生する可能性も考えられるため、少し慎重に検討した方が良いでしょう。

実績が豊富で口コミの評判は良いか

クリーニングの品質は、職人の技術力と経験に大きく左右されます。そのため、その業者がどれだけの実績を持っているかは、信頼性を測るための重要な指標となります。

公式サイトで「年間取扱実績〇〇点」といった具体的な数字を公開している業者は、それだけ多くの顧客から支持されている証拠です。また、シミ抜きや黄変直しの「ビフォーアフター」の写真を豊富に掲載しているかどうかもチェックしましょう。写真付きの事例は、その業者の技術力を視覚的に判断するための貴重な材料となります。

合わせて、第三者の客観的な評価である「口コミ」も参考にしましょう。Googleマップのレビューや、SNS(X(旧Twitter)やInstagramなど)、比較サイトの評判を確認します。ただし、口コミを参考にする際は、以下の点に注意が必要です。

- 情報の新しさ: あまりに古い口コミは、現在のサービス内容と異なる場合があるため、なるべく最近の投稿を参考にします。

- 内容の具体性: 「良かった」「悪かった」といった抽象的な感想だけでなく、「〇〇のシミがきれいになった」「納期が〇ヶ月かかった」など、具体的なエピソードが書かれている口コミは信頼性が高いです。

- 極端な評価への注意: 絶賛ばかり、あるいは誹謗中傷ばかりの極端な評価は、サクラや意図的な悪評の可能性も考慮し、冷静に判断することが大切です。

専門の職人が在籍しているか

着物クリーニングの品質を担保するのは、まぎれもなく「人」の技術です。その業者が、専門的な知識と技術を持つ職人を抱えているかどうかを確認しましょう。

一つの目安となるのが、国家資格である「クリーニング師」や、特にシミ抜きの高度な技術を証明する「染色補正技能士」といった資格を持つ職人が在籍しているかどうかです。公式サイトの会社概要や「職人紹介」のようなページで、こうした情報を公開している業者は、技術力に自信と誇りを持っていることの表れと言えます。

職人の顔写真や経歴、仕事に対する想いなどを紹介している業者は、顧客に安心感を与えようとする誠実な姿勢がうかがえ、より信頼性が高いと判断できるでしょう。

依頼方法が自分に合っているか(宅配・店舗)

クリーニングの依頼方法には、主に「宅配」と「店舗持ち込み」の2種類があります。どちらが優れているというわけではなく、ご自身のライフスタイルや何を重視するかによって最適な方法は異なります。

- 宅配クリーニングのメリット・デメリット

- メリット:

- 全国どこからでも、実績のある有名な専門店に依頼できる。

- 重い着物を持ち運ぶ手間がなく、自宅で梱包・発送するだけで完結する。

- 24時間いつでもオンラインで申し込みができる。

- デメリット:

- スタッフと直接対面で相談できないため、シミの状態などを細かく伝えにくい場合がある。

- 梱包や発送の手間がかかる。

- 送料が別途かかる場合がある(無料の業者も多い)。

- メリット:

- 店舗持ち込みのメリット・デメリット

- メリット:

- 専門スタッフと直接対面し、着物の状態を見せながらシミや汚れについて詳しく相談できる。

- その場で疑問点を解消できる安心感がある。

- 送料がかからない。

- デメリット:

- 店舗が近くにないと利用できない。

- 着物を店舗まで持ち運ぶのが大変。

- 営業時間が限られている。

- メリット:

高価な着物で、シミの状態などを詳しく相談したい場合は「店舗持ち込み」、手軽さや利便性を重視するなら「宅配」というように、自分のニーズに合った依頼方法を提供している業者を選びましょう。

着物クリーニングのおすすめ業者5選

ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、豊富な実績と高い評判を誇る着物クリーニングのおすすめ業者を5社ご紹介します。各社の特徴や料金を比較し、ご自身に最適な一社を見つけるための参考にしてください。

注意:料金やサービス内容は変更される可能性があるため、依頼前には必ず各社の公式サイトで最新情報をご確認ください。

| 業者名 | 料金(丸洗い/税込) | 特徴 | 依頼方法 |

|---|---|---|---|

| きものとどき | 振袖: 14,080円 留袖: 12,980円 |

・国家資格保有の職人が対応 ・最大12ヶ月の無料保管サービス ・分かりやすい料金体系 |

宅配 |

| きものtotonoe | 着物+帯+長襦袢セット: 11,800円~ | ・セットプランがお得 ・往復送料無料 ・シミ抜き無料(3cmまで) |

宅配 |

| きものキレイ | 着物各種: 4,378円 | ・業界最安値クラスの料金 ・シンプルな料金設定 ・熟練職人による高品質な仕上がり |

宅配 |

| 白洋舍 | 京洗い(きもの): 10,230円~ | ・創業100年以上の実績と信頼 ・全国に店舗網 ・保管サービスも充実 |

店舗・宅配 |

| ホワイト急便 | 着物丸洗い: 8,800円~ | ・全国展開で利用しやすい ・一部店舗で対応 ・比較的リーズナブル |

店舗 |

① きものとどき

「きものとどき」は、高品質な仕上がりと手厚いサービスで定評のある、宅配専門の着物クリーニングサービスです。国家資格である「染色補正技能士」が在籍しており、一点一点の着物を丁寧に見極め、最適な方法で手入れを行ってくれます。特に難しいシミ抜きや黄変直しの技術力には定評があります。料金体系も着物の種類ごとに明瞭で、クリーニング後は最大12ヶ月間、温度・湿度が管理された専用ルームで無料保管してくれるサービスが大きな魅力です。次の着用シーズンまで、最適な環境で着物を預かってもらえるため、自宅の収納スペースに悩みがある方にもおすすめです。(参照:きものとどき 公式サイト)

② きものtotonoe

「きものtotonoe(ととのえ)」は、コストパフォーマンスの高さで人気の宅配クリーニングサービスです。特に「着物+帯+長襦袢」といったセットプランが非常にリーズナブルで、一式まとめてクリーニングに出したい場合に大変お得です。往復送料無料(一部地域を除く)である点や、直径3cmまでの簡単なシミ抜きであれば無料で対応してくれる点も嬉しいポイント。初めて着物クリーニングを利用する方や、なるべく費用を抑えたいけれど品質も妥協したくない、という方におすすめのサービスです。(参照:きものtotonoe 公式サイト)

③ きものキレイ

「きものキレイ」は、「着物丸洗い一律4,378円(税込)」という、業界でもトップクラスの安さを誇る宅配クリーニングサービスです。振袖や留袖といった高価な着物も、小紋や紬と同じ料金でクリーニングできるため、非常に分かりやすく経済的です。安さの秘密は、ネット受付に特化して店舗運営コストを削減している点にあります。熟練の職人による作業で品質も確保されており、「安かろう悪かろう」ではない、コストパフォーマンスに優れたサービスを提供しています。シンプルな丸洗いをリーズナブルに利用したい場合に最適な選択肢です。(参照:きものキレイ 公式サイト)

④ 白洋舍

創業110年以上の歴史を持つ、クリーニング業界の老舗「白洋舍」。洋服のクリーニングで有名ですが、着物クリーニングにおいても長年の実績と高い技術力を誇ります。全国に広がる店舗網による持ち込みの利便性と、大手ならではの安心感が最大の強みです。着物専用の「京洗い」サービスでは、専門の職人が丁寧に作業を行います。また、温度・湿度を管理した専用ルームでの「着物・和服の保管サービス」も提供しており、クリーニングから保管まで一貫して任せることができます。信頼と実績を重視する方におすすめです。(参照:株式会社白洋舍 公式サイト)

⑤ ホワイト急便

「ホワイト急便」は、全国に約5,000店舗を展開する大手クリーニングチェーンです。その手軽さとリーズナブルな価格設定が魅力で、一部店舗では着物クリーニングも受け付けています。最大のメリットは、身近な店舗に気軽に持ち込める利便性です。ただし、着物の取り扱いは店舗によって異なり、専門工場での対応となるため、納期や料金、対応可能な加工内容(シミ抜きなど)は事前に店舗へ確認が必要です。普段着の着物など、手軽にクリーニングを済ませたい場合に便利な選択肢の一つです。(参照:ホワイト急便 公式サイト)

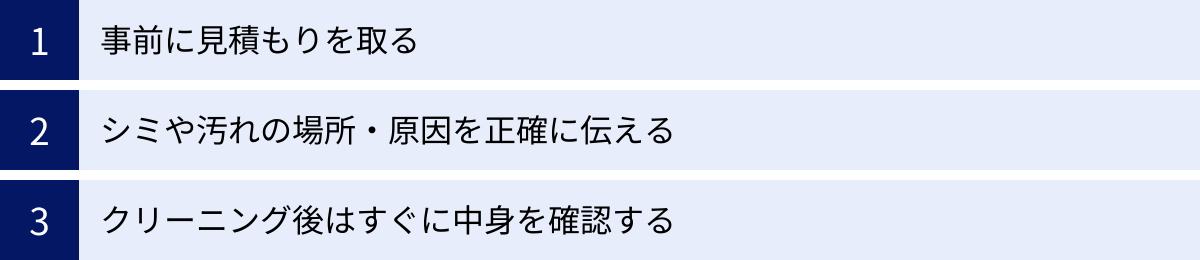

着物をクリーニングに出す際の3つの注意点

信頼できるクリーニング店を選んだとしても、依頼する側の準備や確認を怠ると、思わぬトラブルにつながることがあります。大切な着物を守り、満足のいく仕上がりを得るために、クリーニングに出す際に特に注意したい3つのポイントを押さえておきましょう。

① 事前に見積もりを取る

これは最も重要な注意点です。特に、シミ抜きやカビ取り、黄変直しといったオプション作業を依頼する場合、料金は着物の状態によって大きく変動します。基本的な丸洗い料金だけを見て依頼したところ、後から高額な追加料金を請求されて驚く、というケースは少なくありません。

このような事態を避けるため、必ず作業を開始する前に、総額がいくらになるのか「確定した見積もり」を提示してもらいましょう。信頼できる業者であれば、検品後に必ず見積もり金額と作業内容を連絡してくれます。その内容に納得した上で、正式に作業を依頼する流れになります。

もし、複数のシミがあって料金がいくらになるか不安な場合は、いくつかの業者に相談して「相見積もり」を取るのも有効です。料金だけでなく、シミがどの程度落ちる見込みなのか、どのような作業を行うのかといった説明を比較検討することで、最も納得できる業者を選ぶことができます。見積もり後のキャンセルが可能か、その際に費用は発生しないかも事前に確認しておくと、より安心です。

② シミや汚れの場所・原因を正確に伝える

クリーニング店に到着した着物は、専門の職人が検品を行いますが、依頼者からの情報があれば、より的確で迅速な処置が可能になります。シミ抜きの成功率を上げるためにも、「いつ、どこで、何が付いたか」という情報をできるだけ正確に伝えることが非常に重要です。

- いつ: 「昨日の結婚式で」「1年前にこぼしたもの」など。時間が経っているほどシミは落ちにくくなります。

- どこで: 「右胸の上あたり」「左の袖口」など、具体的な場所を指し示します。

- 何が: 「赤ワイン」「コーヒー(砂糖・ミルク入り)」「ファンデーション」「泥はね」など。シミの原因物質によって、使用する薬剤や処置方法が全く異なるため、この情報は極めて重要です。

これらの情報を、受付の際に口頭で伝えるだけでなく、メモ用紙に書いて着物に添付しておくと、作業現場の職人に直接情報が伝わり、見落としや伝達ミスを防ぐことができます。宅配クリーニングの場合は、申込書の備考欄などに詳しく記入しましょう。自分で汚した覚えがなくても、タンスから出したら見慣れないシミがあった場合なども、「タンスにしまっていたらできていたシミ」と伝えるだけでも手がかりになります。

③ クリーニング後はすぐに中身を確認する

クリーニングから着物が戻ってきたら、安心してそのままタンスにしまいたくなるかもしれませんが、その前に必ずやるべきことがあります。それは、すぐに梱包を解き、中身を隅々まで確認することです。

クリーニング後の着物は、ホコリ除けのためにビニール袋に入れられて返却されることがほとんどです。しかし、このビニール袋はあくまで輸送用のものであり、通気性がありません。入れたまま長期間保管すると、内部に湿気がこもり、カビや変色の原因になってしまいます。必ずビニール袋から取り出しましょう。

そして、以下のポイントを念入りにチェックしてください。

- シミや汚れの確認: 依頼したシミや汚れが、きちんと落ちているか。

- 新たな損傷の有無: クリーニングに出す前にはなかった、新たなシミやキズ、生地のスレなどが発生していないか。

- 全体の仕上がり: 不自然なシワやプレス跡が残っていないか。全体の風合いが損なわれていないか。

- 付属品の確認: 長襦袢の半衿や、帯締め・帯揚げなどの小物を一緒に預けた場合、すべて揃って返却されているか。

万が一、仕上がりに不満な点や問題が見つかった場合は、すぐにクリーニング店に連絡してください。時間が経過してしまうと、「いつ付いた汚れ・キズなのか」が不明確になり、対応してもらえない可能性があります。多くの業者では、再仕上げの保証期間を設けていますので、ためらわずに相談しましょう。

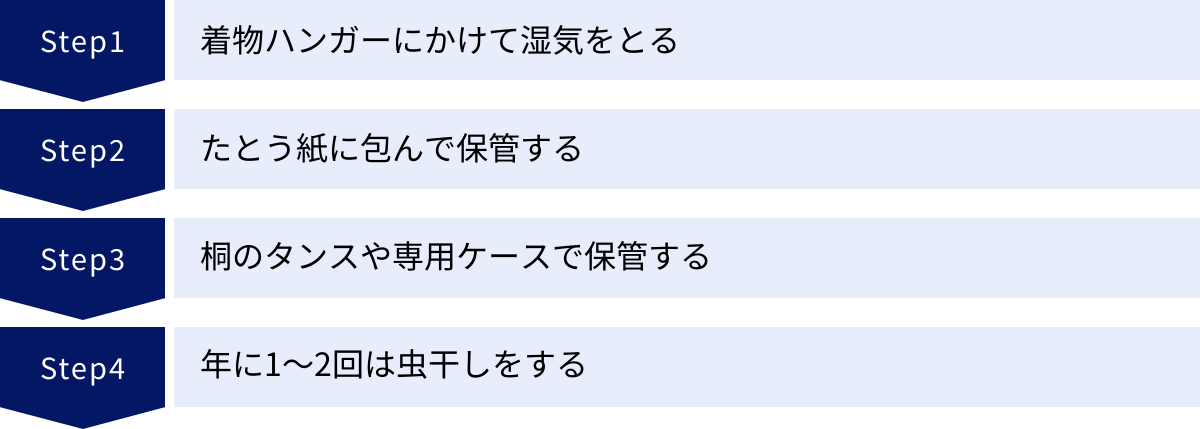

クリーニング後の着物をきれいに保つ保管方法

高価な費用と時間をかけてクリーニングした着物も、その後の保管方法が正しくなければ、すぐにカビやシワ、虫食いの被害にあってしまいます。クリーニングはゴールではなく、美しい状態を維持するためのスタートです。ここでは、クリーニング後の着物をきれいなまま長く保つための、基本的な保管方法を4つのステップでご紹介します。

着物ハンガーにかけて湿気をとる

クリーニングから戻ってきた着物は、すぐにタンスにしまってはいけません。たとえ乾燥してあるように見えても、繊維の内部にはクリーニング工程で使われた溶剤の成分や、輸送中に含んだ湿気が残っている可能性があります。

まずは、ビニール袋やたとう紙から着物を取り出し、必ず「着物専用ハンガー」にかけて陰干しをします。着物専用ハンガーは、直線的な形状で袖まで広げられるように作られており、着物の重さを均等に分散させて型崩れを防ぎます。普通の洋服ハンガーを使うと、肩の部分に負担が集中し、型崩れや生地の傷みの原因となるため、絶対に避けてください。

干す場所は、直射日光が当たらない、風通しの良い室内が最適です。直射日光は色褪せ(ヤケ)の大きな原因となります。2~3日程度吊るしておくことで、残った湿気や溶剤の匂いを完全に飛ばすことができます。このひと手間が、カビやシミの発生を効果的に防ぎます。

たとう紙に包んで保管する

湿気を完全に取り除いたら、次は着物をたたんで保管します。その際に必須となるのが「たとう紙(文庫紙)」です。たとう紙は、和紙で作られた着物専用の包装紙で、主に3つの重要な役割を果たします。

- 湿気からの保護: 和紙は吸湿性に優れており、保管中のタンス内の湿度を調整し、着物を湿気から守ってくれます。

- ホコリや汚れからの保護: チリやホコリが直接着物に付着するのを防ぎます。

- 金彩や刺繍の保護: 金箔や銀箔、刺繍などが他の着物と擦れて傷つくのを防ぎます。

着物を「本だたみ」というシワになりにくい方法で正しくたたみ、新しい清潔なたとう紙に一枚ずつ包みます。クリーニングから返却された際に付いてきたたとう紙がきれいであれば再利用可能ですが、たとう紙自体も湿気や汚れを吸う消耗品です。シミがあったり、古くなって黄ばんでいたりするものは、新しいものに交換しましょう。理想的な交換頻度は2~3年に一度です。

桐のタンスや専用の衣装ケースで保管する

着物の保管場所として、古くから最適とされているのが「桐のタンス」です。桐は、湿度が高くなると膨張して外部からの湿気の侵入を防ぎ、乾燥すると収縮して通気性を良くするという、天然の調湿効果を持っています。また、桐に含まれるタンニンやセサミンといった成分には防虫効果があるとも言われています。

もし桐のタンスがない場合は、プラスチック製の着物専用衣装ケースでも代用できます。その際は、必ず着物専用の除湿剤(シートタイプなど)と防虫剤を併用してください。

ここで非常に重要な注意点があります。防虫剤は、必ず1種類の製品だけを使用してください。ナフタリン系、パラジクロルベンゼン系、樟脳(しょうのう)、ピレスロイド系など複数の種類の防虫剤を混ぜて使うと、化学反応を起こして溶け出し、着物に深刻なシミを作ってしまう危険性があります。金糸や銀糸は化学変化を起こしやすいため、ピレスロイド系の無臭タイプが推奨されることが多いです。

年に1〜2回は虫干しをする

どんなに丁寧に保管していても、長期間タンスにしまいっぱなしでは湿気がこもりがちです。そこで行いたいのが、年に1~2回の「虫干し」です。虫干しは、着物を取り出して空気に当てることで、湿気を飛ばし、カビや虫食いを予防する大切なメンテナンスです。

虫干しに最適な時期は、空気がよく乾燥している晴天が2~3日続いた日です。具体的には、以下の季節がおすすめです。

- 秋(10月~11月頃): 夏の間に溜まった湿気を飛ばすのに最適。

- 冬(1月下旬~2月頃): 一年で最も空気が乾燥している時期。

やり方は簡単です。着物ハンガーに着物をかけ、直射日光の当たらない風通しの良い部屋に数時間吊るしておくだけです。このとき、シミや汚れ、カビなどが発生していないか、着物の状態をくまなくチェックする良い機会にもなります。この定期的なチェックとメンテナンスが、大切な着物の寿命を大きく延ばすことにつながります。

着物クリーニングに関するよくある質問

最後に、着物クリーニングに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

自分で洗濯できる着物はありますか?

はい、一部の素材の着物はご自宅での洗濯が可能です。主に、ポリエステル素材の着物や、木綿や麻で作られた浴衣や普段着の着物が該当します。

ただし、洗濯する前には必ず、着物に付いている「洗濯表示(品質表示タグ)」を確認してください。「家庭洗濯可」のマークがあれば洗えます。洗濯方法は、以下の点に注意してください。

- 洗剤は、おしゃれ着洗い用の中性洗剤を使用します。

- 洗濯機で洗う場合は、着物をきれいにたたみ、必ず洗濯ネットに入れます。コースは「手洗いコース」や「ドライコース」などの弱水流を選びます。

- 脱水は、シワを防ぐために30秒~1分程度の短時間に設定します。

- 干す際は、着物ハンガーにかけて形を整え、直射日光を避けて陰干しします。

- アイロンをかける場合は、当て布をして低温でかけます。

一方で、正絹(シルク)やウール、絞り染めなどの特殊な加工が施された着物は、専門知識なしに水洗いすると、縮み、色落ち、風合いの変化といった修復不可能なダメージを受けるリスクが非常に高いため、絶対に自宅で洗濯しないでください。これらは必ず専門のクリーニング店に依頼しましょう。

クリーニングに出せない着物はありますか?

基本的には、ほとんどの着物はクリーニング可能です。しかし、以下のような状態の着物は、クリーニング店から断られてしまう場合があります。

- 生地の劣化が著しいもの: 長年の保管で生地が弱り、触るだけで裂けてしまうような状態の着物。クリーニング工程の物理的な力に耐えられないと判断されます。

- 広範囲にわたる損傷があるもの: 金箔や刺繍が広範囲で剥がれ落ちている、あるいは剥離しかかっているもの。クリーニングによってさらに損傷が広がる可能性があるためです。

- 特殊な染料や素材で、色落ちのリスクが極めて高いもの。

ただし、これらは業者や職人の技術力によって判断が分かれる場合もあります。「もうダメかもしれない」と諦める前に、まずは経験豊富な着物クリーニング専門店に現物を見せて相談してみることをおすすめします。修復可能な場合や、クリーニング以外の最適な手入れ方法を提案してくれる可能性もあります。

喪服や浴衣もクリーニングできますか?

はい、もちろんクリーニング可能です。これらも大切な和装の一部であり、適切な手入れが必要です。

- 喪服: 喪服は、深い黒色が命です。専門のクリーニング店では、その黒の色合いを損なわないよう、特別な配慮をしながらクリーニングを行います。急な弔事ですぐに着用できるよう、一度でも着用した後はクリーニングに出し、きれいな状態で保管しておくことがマナーとされています。

- 浴衣: 前述の通り、木綿や麻の浴衣は自宅で洗えるものも多いですが、有松絞りなどの高級な浴衣や、自分でアイロンをかけてきれいに仕上げる自信がない場合は、プロに任せるのが安心です。特に夏祭りで着用した浴衣は、汗を大量に吸っています。見た目は汚れていなくても、皮脂汚れや汗の成分をしっかり落とすために、クリーニングに出すことをおすすめします。その際は、汗の成分を効果的に除去する「汗抜き」オプションを追加すると、来シーズンも気持ちよく着用できます。