「良い靴は、あなたを良い場所へ連れて行ってくれる」という言葉があるように、足元のお洒落はビジネスシーンからプライベートまで、その人の印象を大きく左右します。特に、一足は持っておきたい革靴は、履きこむほどに足に馴染み、独特の風合いが増していく魅力的なアイテムです。

しかし、その魅力を最大限に引き出し、長く愛用するためには定期的な「手入れ」が不可欠です。手入れを怠った革靴は、あっという間に本来の輝きを失い、寿命を縮めてしまいます。

「革靴の手入れって、何から始めたらいいかわからない」「道具がたくさんあって難しそう」と感じている初心者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな革靴のお手入れ初心者の方に向けて、手入れの必要性から、揃えるべき基本的な道具、具体的な手順、さらにはトラブル対処法まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたも今日から自信を持って革靴の手入れを始められるようになります。お気に入りの一足を、愛情を込めて育てていく楽しみを、ぜひ体感してみてください。

目次

なぜ革靴の手入れは必要なのか?

革靴を手に入れたものの、一度も手入れをしたことがない、という方もいるかもしれません。スニーカーと同じように、汚れたら拭く程度で済ませてはいないでしょうか。しかし、革靴にとって手入れは、単に見た目を綺麗にする以上の、非常に重要な意味を持ちます。ここでは、なぜ革靴に手入れが必要なのか、その理由を深掘りしていきましょう。

手入れをしないと革靴はどうなる?

もし革靴の手入れを全くしなかったら、どのような末路をたどるのでしょうか。革は元々動物の皮であり、人間の肌と同じように、適切なケアをしないと様々なトラブルを引き起こします。

1. 乾燥による深刻なダメージ(ひび割れ・シワの定着)

革の主成分はコラーゲン繊維です。なめしの工程で、腐敗を防ぎ柔軟性を与えるために「加脂」という油分を補給する作業が行われます。しかし、この油分は時間と共に、また雨に濡れたり乾燥したりすることで徐々に失われていきます。

人間の肌が乾燥するとカサカサになり、シワができやすくなるのと同じで、油分が抜けた革は柔軟性を失い、硬くなります。この状態で歩行による屈曲が繰り返されると、履きジワが深く刻まれ、やがて元に戻らない「ひび割れ(クラック)」が発生してしまいます。一度ひび割れが起こると、残念ながら完全に修復することはほぼ不可能です。

2. 汚れの固着と革の劣化

日常的に履いていると、目には見えなくてもホコリやチリ、排気ガスなどの汚れが革の表面に付着します。革には「毛穴」があり、呼吸をすることで内部の湿気を外に逃しています。しかし、汚れが表面を覆ってしまうと、この革の呼吸が妨げられ、通気性が悪化します。

さらに、古いクリームやワックスが汚れと混ざり合って層になると、革本来の風合いを損なうだけでなく、次に塗る新しいクリームの浸透も阻害します。その結果、革の内部に栄養が届かなくなり、劣化が急速に進んでしまうのです。

3. カビの発生

特に注意したいのがカビの発生です。靴の中は汗によって湿度が高くなりやすく、革に付着した汚れはカビの栄養源となります。手入れをせずに汚れたまま下駄箱などに長期間放置すると、高温多湿の環境と相まって、カビが繁殖する絶好の条件が整ってしまいます。

白や緑色のカビが革の表面や内部に根を張ってしまうと、取り除くのは非常に困難です。見た目が損なわれるだけでなく、不快な臭いの原因にもなり、衛生上も好ましくありません。

4. 型崩れによる見た目と履き心地の悪化

革靴は履き終わった後、内部の湿気を含んだままの状態で放置すると、つま先が反り返ったり、甲の部分に深いシワが寄ったりと、型崩れを起こしやすくなります。型崩れした靴はだらしなく見えるだけでなく、本来のフィット感が失われ、靴擦れや足の疲れの原因にもなります。手入れの一環である、履き終わった後の適切な処置を怠ることが、型崩れの大きな要因です。

このように、手入れをしない革靴は、乾燥、汚れ、湿気という三大要因によって、本来の寿命を全うする前に履けなくなってしまう可能性が高いのです。

定期的な手入れで得られる効果

一方で、定期的かつ適切な手入れを行うことで、革靴は購入時以上の価値を持つ素晴らしいパートナーへと成長します。手入れによって得られる具体的な効果を見ていきましょう。

1. 革靴の寿命が格段に延びる(経済的効果)

最も分かりやすい効果は、革靴の寿命が延びることです。前述したひび割れやカビ、型崩れといった劣化要因を未然に防ぎ、革を常に健康な状態に保つことができます。

例えば、手入れを全くしない革靴の寿命が2〜3年だとすると、定期的に手入れをされた革靴は、5年、10年、あるいはそれ以上履き続けることが可能です。ソールがすり減っても交換すれば、アッパー(甲革)が良い状態であれば長く愛用できます。高価な革靴であっても、長期的な視点で見れば、手入れをすることは非常にコストパフォーマンスの高い投資と言えるでしょう。

2. 新品時のような美しい状態を維持・向上させる(審美的効果)

手入れの行き届いた革靴は、品のある美しい光沢を放ちます。ビジネスシーンにおいて、磨かれた靴は清潔感や信頼感を与え、相手に好印象をもたらします。どんなに良いスーツを着ていても、足元が汚れていては全体が台無しになってしまいます。

また、手入れを続けることで、単に綺麗になるだけでなく、革本来の風合いが引き出され、深みのある色艶(エイジング)が生まれます。これは新品の状態にはない、持ち主だけが育て上げた「味」であり、革靴を所有する大きな喜びの一つです。

3. 履き心地が向上し、足に馴染む(機能的効果)

定期的にクリームで油分と水分を補給された革は、硬化することなく、しなやかで柔らかい状態を保ちます。これにより、履く人の足の形に合わせて革が無理なく伸び、徐々に吸い付くようなフィット感が生まれます。

「革靴は硬くて痛い」というイメージを持っている方もいるかもしれませんが、それは手入れ不足で革が硬化しているか、まだ足に馴染んでいないだけかもしれません。適切な手入れは、最高の履き心地を実現するための重要なプロセスなのです。

4. モノへの愛着が深まる(情緒的効果)

自分の手でブラシをかけ、クリームを塗り込み、磨き上げる。この一連の作業は、単なるメンテナンスにとどまりません。靴の状態を観察し、革と対話する時間を持つことで、その靴に対する愛着は格段に深まります。

手間をかけた分だけ、革靴は美しい輝きで応えてくれます。この相互作用こそが、革靴の手入れの醍醐味です。「単なる道具」から「かけがえのない相棒」へと関係性が変化していくのを実感できるでしょう。

結論として、革靴の手入れは、靴を長持ちさせるための「義務」であると同時に、その価値を最大限に引き出し、履く喜びを深めるための「権利」とも言えます。次の章からは、この素晴らしい効果を得るための具体的な方法を学んでいきましょう。

革靴の手入れに必要な道具【基本の7選】

革靴の手入れを始めようと思ったとき、最初に立ちはだかるのが「道具選び」の壁かもしれません。専門店に行くと様々な種類のブラシやクリームが並んでおり、どれを選べば良いか迷ってしまうでしょう。しかし、心配は無用です。まずは、基本となる7つの道具を揃えれば、初心者でも本格的な手入れを始めることができます。

ここでは、それぞれの道具の役割と選び方のポイントを詳しく解説します。

| 道具の種類 | 主な役割 | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| ① シューキーパー | シワ伸ばし、型崩れ防止、湿気吸収 | 靴の形に合った木製(特にシダー材)がおすすめ |

| ② 馬毛ブラシ | ホコリ落とし | 毛が柔らかく、密度が高いもの |

| ③ クリーナー | 古いクリームや汚れの除去 | 初心者はマイルドな水性のローションタイプが安心 |

| ④ シュークリーム | 栄養補給、保湿、補色 | 靴の色に合わせるか無色を選ぶ。乳化性が基本 |

| ⑤ 豚毛ブラシ | クリームの浸透とツヤ出し | 馬毛よりコシが強く、ハリのあるもの |

| ⑥ クロス | 塗布、拭き取り、磨き上げ | 柔らかい綿(コットンフランネルなど)素材のもの |

| ⑦ 防水スプレー | 水分や汚れからの保護 | 革靴用のフッ素系スプレーが効果的 |

① シューキーパー

役割: シューキーパーは、手入れの時だけでなく、革靴を履かない時に常に入れておくべき最も重要なアイテムです。主な役割は3つあります。

- シワを伸ばす: 歩行時にできる甲の部分のシワを内側からテンションをかけて伸ばし、深く定着するのを防ぎます。

- 型崩れ防止: 靴本来の美しいフォルムを保ち、つま先の反り返りなどを防ぎます。

- 湿気の吸収: 一日履いた靴は、足から出る汗(約コップ一杯分と言われる)を吸い込んでいます。木製のシューキーパーは、この湿気を吸収し、靴内部を乾燥させることでカビの発生を抑制します。

選び方:

- 素材: プラスチック製と木製がありますが、吸湿効果の高い木製、特に芳香と防虫効果もあるシダー(杉)材が最適です。ニスなどで塗装されていない無垢のものが吸湿性に優れています。

- サイズと形状: 靴のサイズにぴったり合うものを選びましょう。大きすぎると革を無理に伸ばしてしまい、小さすぎると効果が半減します。可能であれば、靴を購入した店で、その靴のラスト(木型)に合った純正のものを購入するのが最も確実です。汎用品を選ぶ際は、つま先部分が左右に分かれる「スプリットトゥ」タイプや、かかと部分までしっかりフィットする形状のものを選ぶと、様々な靴に対応しやすくなります。

② 馬毛ブラシ(ホコリ落とし用)

役割: 手入れの最初の工程で、革靴の表面に付着したホコリやチリを払い落とすために使います。この工程を怠ると、後のクリーナーやクリームの工程でホコリを革に擦り込むことになり、傷の原因になってしまいます。また、帰宅後にサッとブラッシングするだけでも、日々の汚れの蓄積を大きく防ぐことができます。

選び方:

- 毛質: 馬毛は非常に毛先が細く柔らかいため、デリケートな革の表面を傷つけることなくホコリを掻き出すのに最適です。

- サイズと形状: 手に馴染み、ブラッシングしやすい大きさのものを選びましょう。毛の密度が高く、抜け毛が少ないものが良質です。持ち手があるタイプの方が、力を入れずにリズミカルにブラッシングできます。

③ クリーナー(汚れ・古いクリーム落とし用)

役割: 革の表面に残っている古いクリームの膜や、ブラッシングだけでは落ちない頑固な汚れ、皮脂などを落とすための溶剤です。これを「すっぴん」にする工程と考えると分かりやすいでしょう。定期的にクリーナーでリセットすることで、新しいクリームの栄養分が革にしっかりと浸透するようになります。

選び方:

- 種類: クリーナーには水性、油性、ローションタイプ、消しゴムタイプなど様々な種類があります。初心者の方には、革への負担が少なく、マイルドに汚れを落とせる水性のローションタイプが最もおすすめです。強力な溶剤系のクリーナーは、汚れ落とし効果は高いですが、革の色や油分まで落としすぎてしまうリスクがあります。

- 使用上の注意: どんなにマイルドなクリーナーでも、必ず使用前にかかとの内側など、目立たない部分で試してから全体に使うようにしましょう。

④ シュークリーム(栄養補給・保革用)

役割: 人間の肌でいう「保湿クリーム」や「美容液」にあたる、革靴手入れの主役です。主成分はロウ、油脂、水分で、乾燥した革に油分と水分を補給し、潤いと柔軟性を与えます。また、顔料が含まれているものが多く、色あせた部分を補色し、革本来の色艶を蘇らせる効果もあります。

選び方:

- 種類: 一般的なものは「乳化性クリーム」と呼ばれ、油分と水分がバランス良く配合されています。伸びが良く、革に浸透しやすいのが特徴です。

- 色: 基本は「靴と同系色か、それより少し薄い色」を選びます。濃い色を選ぶと、手入れを重ねるうちに元の色より濃くなってしまう可能性があるためです。もし色選びに迷ったら、どんな色の革靴にも使える「無色(ニュートラル)」を一つ持っておくと非常に便利です。ただし、無色クリームには補色効果はありません。

⑤ 豚毛ブラシ(クリームを馴染ませる用)

役割: シュークリームを塗布した後に、そのクリームを革の毛穴の奥まで浸透させ、同時に余分なクリームを取り除き、ツヤを出すために使います。ブラッシングによる摩擦熱がクリームの浸透を助ける役割も果たします。

選び方:

- 毛質: 豚毛は馬毛に比べて毛が太く、硬く、コシが強いのが特徴です。このハリとコシが、クリームを革にしっかりと塗り込むのに適しています。

- 色: 黒い靴用には黒毛のブラシ、茶色やその他の色の靴用には白毛(または茶毛)のブラシ、というように、クリームの色に合わせてブラシを使い分けるのが理想です。一本のブラシを様々な色のクリームに使うと、色が混ざってしまい、淡い色の靴に黒いクリームの色が移ってしまう可能性があるためです。最低でも黒用とそれ以外の色の2本を用意することをおすすめします。

⑥ クロス(磨き上げ・乾拭き用)

役割: 手入れの様々な工程で活躍する万能選手です。主な用途は以下の通りです。

- クリーナーを少量付けて汚れを拭き取る。

- シュークリームを指に巻き付けて薄く塗布する。

- ブラッシング後、余分なクリームを拭き取りながら磨き上げる(乾拭き)。

選び方:

- 素材: 柔らかく、吸水性があり、毛羽立ちの少ない綿(コットン)素材が最適です。特に、起毛した「コットンフランネル」は、磨き上げた際のツヤが出やすいとされています。

- 代用品: 着古したTシャツ(綿100%のもの)や肌着などを適当な大きさにカットして使っても問題ありません。ただし、プリント部分や硬い縫い目は革を傷つける可能性があるので避けましょう。クリーナー用、クリーム塗布用、乾拭き用と、用途別に複数枚用意しておくと作業がスムーズです。

⑦ 防水スプレー

役割: 手入れの最後の仕上げとして、革靴の表面にフッ素樹脂などの見えないバリアを張ることで、水分や油分、汚れが革に付着・浸透するのを防ぎます。特に、雨の日の前にスプレーしておくと、水濡れによるダメージや雨ジミのリスクを大幅に軽減できます。また、ホコリや汚れも付きにくくなるため、普段のお手入れも楽になります。

選び方:

- 成分: 革靴には、革の通気性を損ないにくい「フッ素系」の防水スプレーが推奨されます。安価なシリコン系のスプレーは、革の毛穴を塞いでしまい、通気性を妨げ、革の劣化を早める可能性があるため注意が必要です。

- 用途: 「革製品用」や「靴用」と明記されているものを選びましょう。布製品用のものとは成分が異なる場合があります。

これらの7つの道具が「基本セット」です。まずはこれらを揃え、革靴の手入れという新たな習慣をスタートさせてみましょう。

あるとさらに便利なお手入れ道具

前章で紹介した「基本の7選」があれば、革靴の基本的な手入れは完璧に行えます。しかし、さらに手入れの質を高め、作業を効率化し、より細部までこだわりたいという方のために、あると便利な「アドオン・アイテム」を3つご紹介します。これらは必須ではありませんが、揃えることで革靴の手入れがもっと楽しく、プロフェッショナルな仕上がりになることでしょう。

ペネトレイトブラシ(クリーム塗布用)

役割:

ペネトレイトブラシは、シュークリームを瓶から取り、靴に塗布するために特化した小さなブラシです。基本の道具ではクロスや指でクリームを塗布する方法を紹介しましたが、ペネトレイトブラシを使うことでいくつかのメリットが生まれます。

- 手を汚さない: クリームを直接指で触れる必要がないため、手が汚れません。特に、色の濃いクリームを使う際に便利です。

- クリームの節約: クロスで塗布する場合、クロス自体がクリームを吸い込んでしまう分がありますが、ブラシは毛先にクリームを付けるため、無駄なく効率的に使えます。

- 細かい部分への塗布が容易: メダリオン(つま先の穴飾り)やパーフォレーション(穴飾りの列)、ウィングチップの縫い目、コバとアッパーの境目など、指やクロスではクリームが入り込みにくい細かい部分にも、ブラシの毛先が届き、均一に栄養を行き渡らせることができます。

- 均一な塗布: ブラシを使うことで、クリームを薄く均一に伸ばしやすくなります。クリームの塗りすぎはベタつきやカビの原因になるため、適量を均一に塗ることは非常に重要です。

選び方と使い方:

豚毛などのコシのある毛で作られた、持ち手が木製のものが一般的です。これも豚毛の仕上げ用ブラシと同様に、クリームの色ごとに(最低でも黒用とその他カラー/無色用の2本)使い分けるのが鉄則です。

使い方は簡単で、ブラシの先端に少量のクリームを取り、靴全体に円を描くように素早く塗り広げていくだけです。特にシワの部分や装飾部分には、クリームをしっかり届けたい箇所にトントンと置くように塗布するのも効果的です。

竹ようじ・コバブラシ

役割:

革靴の美しさは、アッパー(甲革)の輝きだけでなく、細部の清潔感によって大きく左右されます。特に見落としがちなのが、「コバ」と呼ばれる靴底の側面部分と、アッパーとウェルト(細革)の隙間です。この部分は地面に近く、歩行中に砂やホコリ、泥が詰まりやすい場所です。

- 竹ようじ: ウェルトとアッパーの間のごく狭い隙間に詰まった、固まった泥や小石などを優しく掻き出すのに役立ちます。金属製のものですと革やウェルトを傷つける恐れがありますが、竹製は適度な硬さとしなりがあり、素材を傷つけにくいのが利点です。

- コバブラシ: 「ウェルトブラシ」とも呼ばれます。歯ブラシのような形状をした専用のブラシで、コバの周りやウェルトのステッチ部分に詰まったホコリを効率的に掻き出すことができます。馬毛ブラシでは届かない、入り組んだ部分の清掃に絶大な効果を発揮します。

なぜ必要か:

この部分の汚れを放置すると、見た目が悪いだけでなく、湿気を呼び込み、ウェルトの糸の劣化や革の腐食に繋がる可能性があります。細部まで手入れが行き届いている靴は、全体の印象を格段に引き締めます。コバブラシでホコリを掻き出した後に、コバ専用のインクやクリームで補色・栄養補給をすると、まるで新品のような佇まいを取り戻すことができます。

靴磨き用グローブ

役割:

靴磨き用グローブは、主に手入れの最終工程で使われる、ムートン(羊の毛皮)や柔らかい化繊でできたミトン状のクロスです。

- 手軽なツヤ出し: 豚毛ブラシでのブラッシングとクロスでの乾拭きが終わった後、このグローブを手にはめて靴全体を優しく撫でるだけで、摩擦によってクリームのロウ分が均一に広がり、非常に上品で自然な光沢が生まれます。

- 日常のクイックケア: 玄関に一つ置いておけば、出かける前にサッと一拭きするだけで、表面のホコリを落とし、輝きを取り戻すことができます。忙しい朝でも、わずか数十秒で足元をリフレッシュできる便利なアイテムです。

使い方とポイント:

力を入れる必要は全くありません。自分の手を磨くような感覚で、靴の表面を優しく、滑らせるように拭き上げます。グローブ自体にクリームなどを付ける必要はなく、あくまでも「仕上げの乾拭き」として使います。手にはめて使うため、靴全体を包み込むように磨くことができ、クロスで磨くのとはまた違った、均一で柔らかな光沢感を得られるのが特徴です。

これらのアドオン・アイテムは、あなたの革靴手入れをより深く、楽しいものにしてくれるはずです。まずは基本の7つ道具から始め、手入れに慣れてきたら、少しずつこれらのアイテムを加えて、自分だけの「こだわりの手入れセット」を構築していくのも一興でしょう。

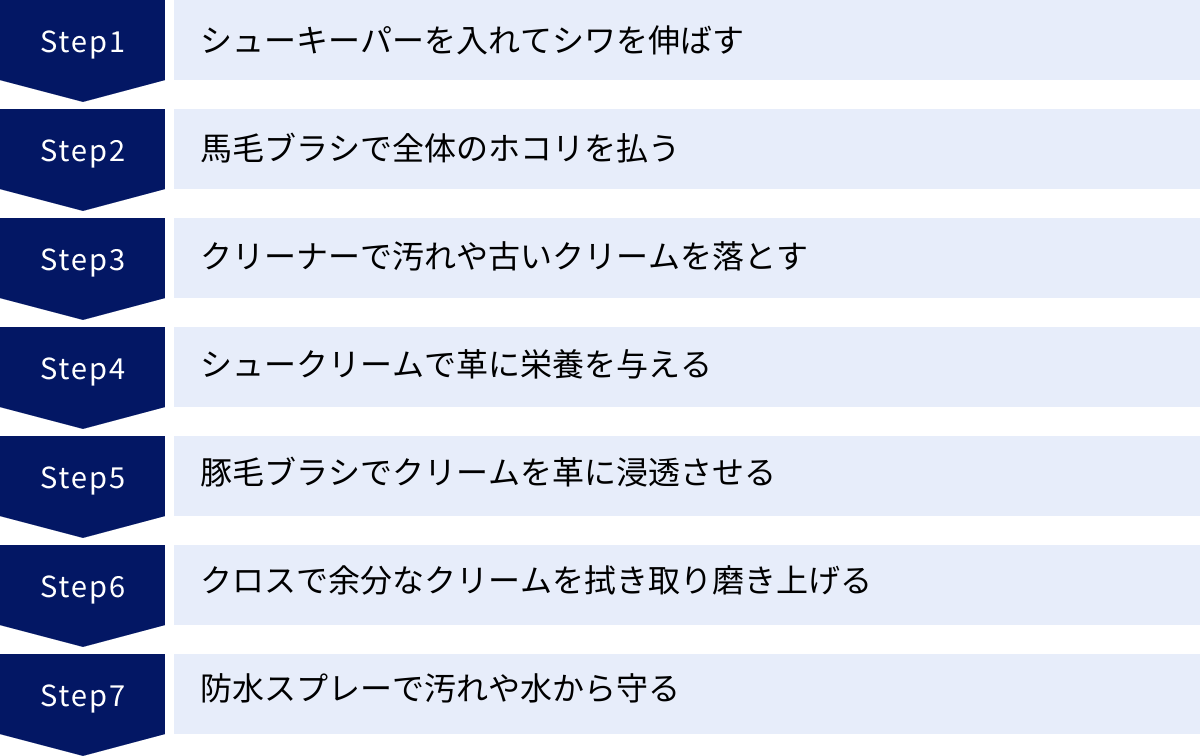

【初心者向け】革靴の基本的な手入れ方法7ステップ

必要な道具が揃ったら、いよいよ実践です。ここでは、革靴の基本的な手入れ(フルメンテナンス)の手順を7つのステップに分けて、初心者の方にも分かりやすく具体的に解説します。この一連の流れは、月に1回程度のスペシャルケアとして行うのが目安です。焦らず、一つ一つの工程を丁寧に行うことが、美しい仕上がりへの近道です。

① ステップ1:シューキーパーを入れてシワを伸ばす

目的: 手入れの準備段階として、革靴の形状を整えます。

なぜ必要か?: シューキーパーを入れることで、歩行時にできた甲のシワがしっかりと伸びます。この状態で手入れを行うことで、シワの奥に詰まった汚れまでブラシが届きやすくなり、クリームもシワの深部まで浸透させることができます。また、靴が安定するため、後の作業が格段にしやすくなります。

手順:

- 靴紐を緩めて、羽根(紐を通す部分)を大きく開きます。紐をすべて外してしまうと、より隅々まで手入れがしやすくなります。

- 靴の中にシューキーパーをしっかりと挿入します。かかと部分まで隙間なくフィットさせ、甲のシワがピンと伸びていることを確認してください。

② ステップ2:馬毛ブラシで全体のホコリを払う

目的: 革の表面や隙間に付着したホコリや砂、チリを徹底的に取り除きます。

なぜ必要か?: この工程を省略すると、次のクリーナー工程でホコリを汚れと一緒に革に擦り込んでしまい、細かな傷(スクラッチ)の原因になります。料理で言えば、野菜の泥を洗い落とす下ごしらえにあたる重要なステップです。

手順:

- 馬毛ブラシを使い、靴全体を優しく、しかし手早くブラッシングします。力を入れる必要はありません。毛先で表面を撫でるように、一定方向にブラッシングするのがコツです。

- 特にホコリが溜まりやすいコバ(ソールの側面)とアッパーの境目、羽根の付け根、縫い目(ステッチ)の部分、かかとの周りは、ブラシの先端を使って念入りにホコリを掻き出しましょう。

- 靴紐を外している場合は、ベロ(タン)の部分も忘れずにブラッシングしてください。

③ ステップ3:クリーナーで汚れや古いクリームを落とす

目的: 革の表面をコーティングしている古いクリームやワックス、そして蓄積した頑固な汚れをリセットします。

なぜ必要か?: 革の表面を「すっぴん」の状態に戻すことで、次に塗るシュークリームの栄養分が革の内部に直接浸透できるようになります。厚化粧の上からファンデーションを重ねても意味がないのと同じ原理です。

手順:

- 綺麗なクロス(綿素材のもの)を人差し指に巻き付けます。

- クリーナー(水性ローションタイプ推奨)のボトルをよく振り、クロスに少量(米粒1〜2粒大程度)取ります。一度にたくさん付けすぎないのがポイントです。

- まずは、かかとの内側など目立たない部分で軽く拭き、色落ちやシミができないかを確認します(パッチテスト)。

- 問題がなければ、靴全体を優しく、円を描くように拭いていきます。強くゴシゴシ擦ると革を傷める原因になるので、撫でるような力加減で行ってください。

- クロスが汚れてきたら、面の綺麗な部分に変えながら作業を進めます。拭き終わると、革の表面の光沢が消え、マットな質感になります。これが汚れが落ちたサインです。

④ ステップ4:シュークリームで革に栄養を与える

目的: クリーナーで素肌の状態になった革に、油分と水分、栄養を補給し、潤いと柔軟性を与えます。

なぜ必要か?: 革の乾燥は、ひび割れや硬化の最大の原因です。この工程で革を保湿することで、しなやかさを保ち、寿命を延ばします。また、補色効果のあるクリームを使えば、色あせた部分を自然にカバーできます。

手順:

- ペネトレイトブラシ、または指に巻き付けたクロスに、シュークリームを少量(片足で米粒〜小豆大程度)取ります。

- 甲のシワの部分や、乾燥しやすい爪先、かかとから塗り始め、靴全体に薄く、均一に塗り広げていきます。

- 塗りすぎは禁物です。革が吸収できる栄養の量には限りがあり、余分なクリームはベタつきやカビの原因になります。「少し足りないかな?」と感じるくらいが適量です。

- コバとアッパーの境目やステッチなど、細かい部分にも忘れずに塗り込みましょう。ペネトレイトブラシを使うとこの作業が非常に楽になります。

⑤ ステップ5:豚毛ブラシでクリームを革に浸透させる

目的: 塗布したクリームを革の毛穴の奥深くまで浸透させ、同時に余分なクリームを払い落とし、ツヤの土台を作ります。

なぜ必要か?: 豚毛ブラシの硬い毛と、ブラッシングによる摩擦熱が、クリームのロウ分や油分を溶かし、革への浸透を促進します。手で塗っただけでは表面に乗っているだけのクリームを、この工程で革と一体化させるイメージです。

手順:

- クリームを塗布した後、3〜5分ほど置いて革に馴染ませます。

- 豚毛ブラシを使い、靴全体をリズミカルにブラッシングします。「シャッシャッ」と小気味よい音がするくらいのスピードで、力を入れすぎずに行うのがコツです。

- 特定の部分だけを集中して擦るのではなく、爪先から側面、かかとまで、全体をまんべんなくブラッシングしてください。

- ブラッシングを続けると、徐々に革の表面からマットな質感が消え、鈍い光沢が浮かび上がってきます。これがクリームが浸透してきたサインです。

⑥ ステップ6:クロスで余分なクリームを拭き取り磨き上げる

目的: ブラッシング後も表面に残っている余分なクリームを取り除き、最終的なツヤを出します。

なぜ必要か?: 余分なクリームが残っていると、ホコリが付着しやすくなったり、パンツの裾を汚したりする原因になります。この「乾拭き」の工程で、滑らかで上品な光沢が完成します。

手順:

- クリーナー用とは別の、綺麗な乾いたクロス(ストッキングや山羊毛のグローブでも可)を用意します。

- 靴全体を、優しく、しかし素早く磨き上げていきます。力を込めてゴシゴシ擦るのではなく、表面を滑らせるように拭くのがポイントです。

- クロスにクリームの色がほとんど付かなくなったら、磨き上げ完了の合図です。革本来の、潤いのある深い光沢が出ているはずです。

⑦ ステップ7:防水スプレーで汚れや水から守る

目的: 手入れの最終仕上げとして、見えない保護膜で靴をコーティングします。

なぜ必要か?: せっかく綺麗に手入れした靴を、次の着用時に不意の雨や汚れで台無しにしないための「保険」です。フッ素樹脂の膜が水分や油分を弾き、汚れの固着も防ぐため、次回のブラッシングも楽になります。

手順:

- 必ず屋外の、風通しの良い場所で行ってください。

- 靴から20〜30cm程度の距離を保ちます。近すぎるとシミの原因になります。

- スプレーを一定の速度で動かしながら、靴全体にムラなく、均一に吹き付けます。表面が軽く湿る程度で十分です。

- スプレー後、風通しの良い日陰で最低でも15〜30分ほど置き、完全に乾燥させます。

- 乾燥後、靴紐を通し直して、手入れは完了です。

この7つのステップをマスターすれば、あなたの革靴は常に見違えるほど美しく、健康な状態を保つことができるでしょう。

革靴の手入れを行う最適な頻度とタイミング

革靴の基本的な手入れ方法をマスターしたら、次に気になるのが「いつ、どれくらいの頻度で手入れを行えば良いのか?」という点でしょう。手入れはやりすぎても革に負担をかけることがあり、やらなすぎれば劣化が進みます。ここでは、革靴の使用状況に応じた最適な手入れの頻度とタイミングについて解説します。

普段の基本的な手入れ頻度

前章で解説したクリーナーから始まる一連の「フルメンテナンス」の頻度は、靴を履く頻度によって調整するのが基本です。

| 着用頻度 | フルメンテナンスの推奨頻度 | 手入れの判断基準 |

|---|---|---|

| 週に3〜5回程度履く(主力選手) | 2〜3週間に1回 | 革のツヤがなくなってきた、表面が少しカサついてきたと感じたら |

| 週に1〜2回程度履く(ローテーションの一角) | 月に1回 | 定期的なメンテナンスとして習慣化しやすい頻度 |

| 月に数回程度しか履かない(冠婚葬祭用など) | 2〜3ヶ月に1回、または履いた都度 | 長期保管前には必ず手入れを行う |

重要なのは、上記の頻度はあくまで目安であり、最も大切なのは「革の状態を見て判断する」ことです。

例えば、雨に濡れたり、埃っぽい場所を長時間歩いたりした場合は、推奨頻度に関わらず早めに手入れをする必要があります。逆に、オフィス内での使用がほとんどで、靴への負担が少ない場合は、頻度を少し延ばしても問題ないでしょう。

革が発する手入れのサインを見逃さないようにしましょう。

- ツヤの低下: ブラッシングしても以前のような輝きが戻らない。

- 表面のカサつき: 革の表面が白っぽく、潤いが失われているように見える。

- 撥水性の低下: 少量の水滴が玉にならず、すぐに染み込むようになる。

これらのサインが見られたら、それは革が「お腹が空いた(栄養が欲しい)」と訴えている証拠です。頻度にとらわれず、クリームによる栄養補給を中心とした手入れを行ってあげましょう。

毎日履いた後に行う簡単なケア

フルメンテナンスが月に一度の「スペシャルケア」だとすれば、毎日履いた後に行う「デイリーケア」は、歯磨きのような日常的な習慣です。この簡単なケアを習慣づけるだけで、革靴のコンディションは劇的に向上し、フルメンテナンスの頻度を下げ、その効果を長持ちさせることができます。所要時間はわずか1〜2分です。

① シューキーパーを入れる

帰宅して靴を脱いだら、何よりも先にシューキーパーを入れましょう。これが最も重要なデイリーケアです。

- 効果: 1日の歩行でできたシワを伸ばし、型崩れを防ぎます。また、靴の中にこもった汗による湿気を木製のキーパーが吸収し、カビの発生や雑菌の繁殖を抑制します。

- ポイント: 靴が汗の湿気で柔らかいうちに入れるのが最も効果的です。翌朝になってから入れるのでは、シワが定着し始めてしまいます。

② 馬毛ブラシでブラッシングする

シューキーパーを入れたら、次に馬毛ブラシで靴全体のホコリを優しく払い落とします。

- 効果: その日のうちに付着したホコリやチリを落とすことで、汚れが革に固着するのを防ぎます。特に縫い目やコバの周りは念入りに行いましょう。

- ポイント: これを毎日行うことで、革の毛穴の詰まりを防ぎ、通気性を良い状態に保つことができます。玄関にブラシを常備しておくと、習慣化しやすくなります。

たったこれだけのデイリーケアですが、「シューキーパーで形と湿度を整え、ブラッシングで汚れをリセットする」という行為は、革靴の寿命に絶大な影響を与えます。フルメンテナンスのような手間はかからないので、ぜひ今日から実践してみてください。

新品の革靴を履き下ろす前の手入れ(プレメンテナンス)

新しく購入した革靴。「すぐにでも履きたい!」という気持ちはよく分かりますが、その前に一手間加える「プレメンテナンス」を行うことを強くおすすめします。

なぜプレメンテナンスが必要か?

- 革の乾燥: 店頭に並んでいる革靴は、製造されてから時間が経過している場合が多く、革が乾燥している可能性があります。乾燥した状態で履き始めると、深い履きジワやひび割れが入りやすくなります。

- 汚れや傷からの保護: 新品の綺麗な状態のうちに保護膜を作っておくことで、最初の汚れが付きにくくなり、もし汚れても落としやすくなります。

プレメンテナンスの手順:

基本的にはフルメンテナンスの工程と同じですが、いくつかポイントがあります。

- シューキーパーを入れる: まずは基本の形を整えます。

- 馬毛ブラシでブラッシング: 流通や陳列の過程で付着した細かなホコリを丁寧に落とします。

- クリーナーは原則不要(またはごく軽く): 新品の革には、製造段階で塗布された仕上げ剤やクリームが残っています。強力なクリーナーでこれを完全に落としてしまうのは勿体ない場合が多いです。もし汚れが気になる場合は、固く絞った濡れタオルで表面を優しく拭うか、ごく少量のデリケートクリームを布に付けて拭く程度で十分です。

- シュークリームで保湿・栄養補給: これがプレメンテナンスの最も重要な工程です。デリケートクリームや、色の薄い乳化性クリームを少量、薄く塗り込み、革に潤いを与えます。これにより、革がしなやかになり、足馴染みも良くなります。

- 豚毛ブラシでブラッシング→乾拭き: 通常の手順通り、クリームを浸透させ、磨き上げます。

- 防水スプレーでコーティング: 最後に防水スプレーを全体に吹き付け、しっかり乾燥させます。これにより、最初の雨や汚れから大切な一足を守ることができます。

このプレメンテナンスを行うことで、革靴は最高のコンディションでデビューを飾ることができ、その後のエイジング(経年変化)も美しく進んでいきます。大切な靴への最初の愛情表現として、ぜひ行ってください。

【状況別】革靴のトラブル対処法

どれだけ丁寧にお手入れをしていても、革靴を履いていれば予期せぬトラブルに見舞われることがあります。突然の雨、つま先の擦り傷、長期保管による変化など、様々な状況が考えられます。しかし、慌てる必要はありません。適切な対処法を知っていれば、多くのトラブルは乗り越えられます。ここでは、代表的なトラブルとその具体的な対処法を解説します。

雨に濡れてしまった時の手入れ方法

革靴にとって最大の敵の一つが「水」です。雨に濡れた革靴を放置すると、シミ(雨ジミ)、型崩れ、カビ、革の硬化など、あらゆる劣化の原因になります。もし雨に降られてしまったら、帰宅後すぐに以下の手順で応急処置を行いましょう。

表面の水分を優しく拭き取る

まず、乾いた柔らかいタオルや布を使い、靴全体の水分を優しく押さえるように拭き取ります。ゴシゴシ擦ると、革の表面を傷つけたり、水分を革の内部に押し込んだりしてしまうので注意してください。特に、縫い目やコバの部分は水分が溜まりやすいので、念入りに拭き取りましょう。

シューキーパーと新聞紙で湿気を取る

次に、靴内部の湿気を取り除きます。シューキーパーを必ず入れてください。濡れた革は非常に型崩れしやすいため、キーパーで形を整えることが重要です。その上で、丸めた新聞紙を靴の中に詰めます。新聞紙が内部の湿気をぐんぐん吸い取ってくれます。新聞紙が湿ってきたら、こまめに新しいものと交換しましょう。これを数回繰り返すことで、乾燥時間を大幅に短縮できます。

風通しの良い日陰で完全に乾かす

靴の形を整え、内部の湿気対策をしたら、あとは自然乾燥させます。絶対に直射日光に当てたり、ドライヤーの熱風を当てたりしてはいけません。急激な乾燥は革を収縮させ、硬化やひび割れを引き起こす最悪の行為です。必ず、風通しの良い「日陰」で、ゆっくりと時間をかけて乾かしてください。革の濡れ具合にもよりますが、完全に乾くまでには最低でも2〜3日はかかると考え、焦らずに待ちましょう。

乾いた後に基本的な手入れを行う

靴が内外ともに完全に乾いたことを確認したら、失われた油分を補給するための手入れを行います。

- 馬毛ブラシで全体のホコリを払います。

- もし、雨水に含まれる塩分などが乾いて白いシミ(ソルトステイン)になっている場合は、クリーナーを使い、少し念入りに拭き取ってシミを除去します。

- シュークリームをいつもより少し多めに、丁寧に塗り込みます。雨に濡れた革は油分が抜けきっているため、ここでしっかりと栄養を与えてあげることが、革を柔らかく蘇らせるための鍵です。

- あとは通常通り、豚毛ブラシでのブラッシング、クロスでの乾拭きで仕上げます。

この一連の丁寧なケアを行えば、雨のダメージを最小限に抑え、革靴を復活させることができます。

革靴に傷や色あせができた時の補修方法

縁石にぶつけてしまったり、満員電車で踏まれたりして、革靴に傷や色あせができてしまうことは日常茶飯事です。傷の深さに応じて対処法が異なります。

- 浅い擦り傷の場合:

まず、馬毛ブラシで傷周辺の汚れを落とします。次に、靴と同系色のシュークリームを少量指に取り、傷の部分に塗り込むように馴染ませます。クリームの油分と顔料が傷による毛羽立ちを寝かせ、色を補うことで、傷が目立たなくなります。その後、豚毛ブラシでブラッシングし、全体に馴染ませれば完了です。 - 色が剥げてしまった少し深い傷の場合:

通常のシュークリームでは色が乗り切らない場合、補色効果がより高い「補修クリーム(カラークリーム)」の使用を検討しましょう。これは絵の具のように色が豊富で、着色力に優れています。- まず、補修したい部分をクリーナーで綺麗にします。

- 補修クリームを綿棒や爪楊枝の先にごく少量取り、傷の部分にだけ乗せるように塗布します。はみ出さないように注意してください。

- 乾燥させては塗り重ねる作業を繰り返し、周囲の色と馴染むまで調整します。

- 完全に乾燥したら、上から無色のシュークリームを薄く塗り、全体の質感を整えます。

- えぐれてしまったような深い傷の場合:

革の表面がえぐれてしまっている場合は、セルフリペアは困難です。パテ埋めなどの専門的な技術が必要になるため、無理せず靴の修理専門店に相談することをおすすめします。

シワやひび割れができてしまった時の対処法

- 履きジワのケア:

履きジワ自体は、革靴が足に馴染んだ証であり、完全に消すことはできません。しかし、日々のシューキーパーの使用で、シワが深く刻まれるのを防ぐことができます。また、シワの部分は特に乾燥しやすいため、手入れの際にはシュークリームを念入りに塗り込み、保湿を心がけましょう。 - ひび割れ(クラック)の対処:

残念ながら、一度入ってしまったひび割れを元に戻すことはできません。ひび割れは、革の乾燥と劣化が限界に達した結果です。そのため、対処法は「予防」しかありません。定期的なシュークリームによる栄養補給を絶対に怠らないことが、ひび割れを防ぐ唯一にして最大の方法です。もしひび割れができてしまった場合は、それ以上進行しないように、より一層の保湿ケアを心がけましょう。

長期間履かない時の正しい保管方法

冠婚葬祭用など、次にいつ履くか分からない革靴を保管する際には、いくつかの注意点があります。間違った方法で保管すると、久しぶりに箱から出したらカビだらけだった、という悲劇が起こりかねません。

- 必ず手入れをしてから保管する: 履いた後の汚れや汗が付着したまま保管すると、カビやシミ、劣化の原因になります。フルメンテナンスを行い、靴を完全にクリーンな状態にしてから保管しましょう。

- シューキーパーを入れる: 型崩れを防ぎ、保管中の湿気を吸収するために必須です。

- 購入時の箱は避けるのがベター: 紙製の靴箱は通気性が悪く、湿気がこもりやすいため、長期保管には向きません。通気性の良い布製の袋(不織布など)に入れるのが理想的です。

- 保管場所を選ぶ: 高温多湿と直射日光を避け、風通しの良い場所に保管してください。押し入れやクローゼットの下段は湿気が溜まりやすいので、比較的上段の方が適しています。

- 定期的な換気: 数ヶ月に一度は箱や袋から出し、外の空気に当てて状態をチェックすると、カビの発生などを早期に発見できます。

これらの対処法を知っておくことで、いざという時に冷静に対応でき、あなたの大切な革靴をより長く、美しい状態で保つことができます。

【素材別】革靴のお手入れ方法と注意点

これまで解説してきた手入れ方法は、最も一般的である「スムースレザー」を前提としたものです。しかし、革靴には様々な種類の革が使われており、素材によってその特性や適した手入れ方法、そして禁忌事項が大きく異なります。間違った手入れは、かえって革を傷めてしまう原因になります。ここでは、代表的な革素材ごとの手入れ方法と注意点をまとめました。

| 革素材の種類 | 特徴 | お手入れのポイント | 注意点 |

|---|---|---|---|

| スムースレザー | 表面が滑らかな一般的な牛革など。 | これまで解説した基本的な手入れ方法が適用可能。 | 特に大きな注意点はないが、革の種類(カーフ、キップなど)によってデリケートさは異なる。 |

| スエード・ヌバック | 革の裏面や表面を起毛させた革。 | 専用ブラシでのブラッシングが基本。栄養・防水スプレーを使用。 | 液体クリーナー、乳化性クリームはシミになるため厳禁。 |

| コードバン | 馬の臀部の革。高密度で強い光沢。 | 専用クリームを使用。水に非常に弱い。カッサ棒でのツヤ出しが有効。 | 水分は絶対に避ける。雨の日の着用は厳禁。一般的な乳化性クリームは浸透しにくい。 |

| エナメルレザー | 革の表面を樹脂でコーティングした革。 | 専用ローションで拭くのが基本。柔らかい布で乾拭き。 | ひび割れに注意。シュークリームやクリーナーは浸透しない。アルコール類で拭くと光沢が失われる。 |

| ガラスレザー | 革の表面を樹脂でコーティングした革。 | 基本は乾拭き。汚れは水拭きでOK。クリームはほぼ不要。 | 傷が一度付くと補修が困難。通気性は低い。経年変化は楽しめない。 |

スムースレザー(一般的な表革)

カーフ(生後6ヶ月以内の子牛の革)やキップ(生後6ヶ月〜2年の中牛の革)、ステア(生後2年以上の雄牛の革)など、一般的に革靴でイメージされる表面が滑らかな革の総称です。この記事で解説してきた「基本の手入れ7ステップ」がそのまま適用できるのが、このスムースレザーです。

ただし、カーフのようにキメが細かくデリケートな革は、クリーナーの使用を控えめにする、より柔らかい布を使うなど、少し優しく扱うことを意識すると良いでしょう。

スエード・ヌバック(起毛革)

- 特徴: スエードは革の裏面(床面)を、ヌバックは革の表面(銀面)をサンドペーパーなどで毛羽立たせた、温かみのある風合いが特徴の革です。

- お手入れ方法:

- ブラッシング: スエード・ヌバックの手入れの基本にして最も重要な工程です。スエード用ブラシ(真鍮ワイヤーとナイロンが組み合わさったものが一般的)を使い、毛並みに逆らうようにブラッシングして奥のホコリを掻き出し、最後に毛並みを整えるようにブラッシングします。

- 部分的な汚れ落とし: 軽い汚れは、スエード用の消しゴム(ラバークリーナー)で優しくこすると落とすことができます。

- 全体的なクリーニング: 汚れがひどい場合は、スエードシャンプーを使って水洗いすることも可能です。ただし、色落ちや型崩れのリスクがあるため、手順をよく確認し、自己責任で行う必要があります。

- 栄養補給と保護: 起毛革専用の栄養・防水スプレーを使用します。液体や固形のクリームは使えません。このスプレーが色あせた部分に栄養と色素を補給し、防水効果も与えてくれます。

- 注意点: スムースレザー用のシュークリームや液体クリーナーは絶対に使用しないでください。毛が寝てしまい、シミやくすみの原因となり、元に戻らなくなります。

コードバン

- 特徴: 「革のダイヤモンド」とも称される、馬の臀部から採れる非常に高密度な革です。独特の濡れたような深い光沢が魅力ですが、非常にデリケートな素材でもあります。

- お手入れ方法:

- ブラッシング: まずは馬毛ブラシで優しくホコリを払います。

- クリーム塗布: コードバン専用のクリーム(油分が多く、ロウ分の少ないものが主流)を少量、薄く塗り広げます。一般的な乳化性クリームは水分が多いため、水ぶくれの原因になる可能性があります。

- ツヤ出し: クリームが乾いた後、柔らかい布で磨き上げます。さらに、「アビースティック」や「カッサ棒」と呼ばれる水牛の角などでできた棒で革の表面を優しくこするようにマッサージすると、潰れた繊維が寝かされ、コードバン特有の美しい光沢が蘇ります。

- 注意点: 最大の弱点は「水」です。雨に濡れると、表面がボコボコと盛り上がる「水ぶくれ」という現象が起きやすいです。一度できると修復は困難なため、雨の日の着用は絶対に避けましょう。また、非常に傷が付きやすい素材でもあります。

エナメルレザー

- 特徴: パテントレザーとも呼ばれ、革の表面をエナメル樹脂(ウレタン樹脂など)でコーティングしたものです。鏡のような強い光沢が特徴で、フォーマルな場面でよく用いられます。

- お手入れ方法:

- 汚れ落とし: 柔らかい布で乾拭きするのが基本です。汚れがひどい場合は、エナメル専用のローションやクリーナーを布に付けて優しく拭き取ります。

- 保護: 専用ローションには、光沢を維持し、表面の柔軟性を保ってひび割れを防ぐ効果があります。

- 注意点: 革の表面が樹脂で覆われているため、スムースレザー用のシュークリームやクリーナーは浸透せず、効果がありません。逆に表面を曇らせる原因になります。また、アルコールやベンジンなどで拭くとコーティングが溶けてしまうので厳禁です。保管時は他の素材と密着させておくと色が移る(色移染)ことがあるため、布袋などに入れて個別に保管しましょう。経年でコーティングが劣化し、ひび割れやベタつきが発生しやすい素材でもあります。

ガラスレザー

- 特徴: スムースレザーの表面を削り(バフがけ)、合成樹脂(アクリルやウレタン)でコーティングして光沢を出した革です。エナメルほど強い光沢ではありませんが、均一でツルッとした質感が特徴です。

- お手入れ方法: 表面が樹脂で覆われているため、手入れは非常に簡単です。基本的には乾拭きで十分です。汚れが落ちない場合は、固く絞った濡れタオルで拭き、その後乾拭きします。専用のクリームもありますが、基本的には不要と考えて良いでしょう。

- 注意点: 樹脂コーティングのため、通気性は低く、蒸れやすいです。また、革本来の風合いや経年変化(エイジング)は楽しめません。一度深い傷が付くと、スムースレザーのようにクリームでごまかすことが難しく、補修は困難です。

このように、革の種類によって手入れ方法は全く異なります。自分の持っている革靴がどの素材なのかを正しく把握し、その素材に合った専用のケア用品を使って手入れを行うことが、靴を長く美しく保つための絶対条件です。

これだけは避けて!革靴の間違ったNG手入れ方法

良かれと思ってやった手入れが、実は革靴の寿命を縮める原因になっていることがあります。ここでは、初心者が特に陥りやすい、絶対に避けるべき「間違ったNG手入れ方法」を4つ紹介します。これらの行為は、革に深刻なダメージを与え、取り返しのつかない事態を招く可能性があるので、十分に注意してください。

ドライヤーや直射日光で無理に乾かす

なぜNGなのか?

雨に濡れた革靴を「早く乾かしたい」という焦りから、ドライヤーの熱風を当てたり、日当たりの良い窓際に置いたりする行為は、革靴にとって最もやってはいけないことの一つです。

革の主成分であるコラーゲン(タンパク質)は、急激な熱に非常に弱い性質を持っています。人間の髪の毛にドライヤーを当てすぎるとパサパサになるのと同じで、革も急激な熱を加えると、内部の水分や油分が不均一に蒸発し、繊維が硬く収縮してしまいます。その結果、革は柔軟性を完全に失い、ゴワゴワの質感になり、最終的には表面がひび割れてしまいます(熱硬化)。一度この状態になると、どんなにクリームを塗っても元のしなやかさは戻りません。

正しい対処法:

革靴を乾かす際は、「風通しの良い日陰で、時間をかけて自然乾燥させる」のが鉄則です。靴の中に新聞紙を詰め、こまめに取り替えながら、焦らずじっくりと乾くのを待ちましょう。時間はかかりますが、これが革に最も優しい方法です。

シュークリームを一度に大量に塗りすぎる

なぜNGなのか?

「栄養をたっぷり与えたい」という親心から、シュークリームをベッタリと厚塗りしてしまうのも、よくある間違いです。革が一度に吸収できる油分や水分の量には限界があります。

吸収しきれなかった余分なクリームは、革の表面に残り、様々な悪影響を及ぼします。

- ベタつきと汚れの付着: 表面がベタベタし、ホコリやゴミが付着しやすくなります。

- 通気性の阻害: 厚いクリームの膜が革の毛穴を塞いでしまい、革の呼吸を妨げます。これにより、靴内部が蒸れやすくなり、雑菌やカビの温床になります。

- シミやムラの原因: クリームが均一に乾燥せず、部分的に濃いシミやムラができてしまうことがあります。

正しい対処法:

シュークリームは、「米粒〜小豆大程度の量を、薄く、均一に塗り広げる」のが基本です。「少し物足りないかな?」と感じるくらいが、実は適量なのです。もし足りなければ、後から少しずつ足していくようにしましょう。多めに塗ってしまった場合は、乾拭きの工程で余分なクリームをしっかりと拭き取ることが重要です。

防水スプレーを至近距離からスプレーする

なぜNGなのか?

防水スプレーを効果的に使おうとして、ノズルを靴に近づけすぎてスプレーするのも危険な行為です。

至近距離から噴射すると、スプレーの液体(溶剤)が気化する前に大量に一箇所に付着してしまいます。これにより、革の表面にシミができたり、色ムラが発生したりする原因になります。また、液だれが起こり、防水効果が不均一になってしまいます。さらに、噴射の勢いで革の表面を傷つけてしまう可能性もゼロではありません。

正しい対処法:

防水スプレーを使用する際は、必ず製品の注意書きを確認し、指定された距離を守ることが重要です。一般的には、「靴から20〜30cm程度離して、全体にムラなく、さっと吹きかける」のが正しい使い方です。一箇所に集中してスプレーするのではなく、スプレー缶を常に動かしながら、靴全体が軽く湿る程度に留めましょう。

汚れたまま長期間放置する

なぜNGなのか?

「またすぐ履くから」「面倒だから」といって、履いた後の革靴をそのまま下駄箱にしまい込み、長期間放置するのは非常に危険です。

その日のうちについたホコリや泥、そして目に見えない汗(湿気)や皮脂は、時間と共に革に固着していきます。

- シミの原因: 泥などの汚れが革の染料と反応し、落ちにくい頑固なシミになることがあります。

- カビの発生: 汚れと湿気は、カビにとって最高の栄養源です。特に通気性の悪い下駄箱の中では、あっという間にカビが繁殖してしまいます。

- 革の劣化促進: 汚れが革の呼吸を妨げ、内部に湿気がこもることで、革の繊維がもろくなり、劣化が急速に進みます。

正しい対処法:

履いた後には、たとえ短時間でも「シューキーパーを入れて、馬毛ブラシでブラッシングする」という簡単なデイリーケアを習慣にしましょう。この一手間だけで、汚れの固着やカビの発生リスクを劇的に減らすことができます。そして、月に一度程度の定期的なフルメンテナンスで、リセットしてあげることが理想です。

これらのNG手入れを避け、正しい知識を持って接することで、あなたの革靴は確実に長持ちし、美しい状態を保ち続けてくれるでしょう。

革靴の手入れに関するよくある質問

革靴の手入れを始めると、様々な疑問が湧いてくるものです。ここでは、初心者の方が特に抱きやすい質問とその回答をQ&A形式でまとめました。疑問を解消して、さらに自信を持って手入れに取り組みましょう。

靴磨きと靴の手入れの違いは何?

これは非常によくある質問ですが、実は明確な定義があるわけではありません。しかし、一般的には以下のように使い分けられることが多いです。

- 靴の手入れ(シューケア):

革のコンディションを整えることを主目的とした行為を指します。具体的には、ブラッシングによるホコリ落とし、クリーナーによる汚れ落とし、シュークリームによる栄養補給・保湿など、革を健康な状態に保つためのメンテナンス全般です。人間に例えるなら、「洗顔」や「スキンケア」にあたります。この記事で主に解説しているのは、この「靴の手入れ」です。 - 靴磨き(シューシャイン):

上記の「靴の手入れ」に加えて、さらに美観を高めるための仕上げの工程を含む行為を指します。特に、油性のワックスを使って、靴のつま先やかかとを鏡のように光らせる「鏡面磨き(ハイシャイン)」は、靴磨きの象徴的な技法です。人間に例えるなら、スキンケアを終えた肌に施す「メイクアップ」にあたります。

つまり、「靴の手入れ」は革靴の健康維持に不可欠な基礎であり、「靴磨き」はその上に応用される美観向上のための技術と考えると分かりやすいでしょう。まずは完璧な「手入れ」を目指し、慣れてきたら「磨き」の世界に挑戦してみるのがおすすめです。

シュークリームの色はどのように選べば良い?

シュークリームの色選びは、仕上がりを左右する重要なポイントです。基本的な考え方は以下の通りです。

- 基本は「靴と同系色か、少し薄い色」を選ぶ:

これが最も安全で推奨される選び方です。例えば、ダークブラウンの靴には、ダークブラウンか、それより一段階明るいミディアムブラウンのクリームを選びます。なぜなら、濃い色のクリームを使い続けると、手入れの度に顔料が重なり、靴本来の色がだんだん濃く、黒っぽく変化してしまう可能性があるからです。薄い色であれば、その心配はありません。 - 迷ったら、まずは「無色(ニュートラル)」を選ぶ:

もし色選びに自信がない場合や、様々な色の靴を1つのクリームでケアしたい場合は、どんな色の革にも使える「無色(ニュートラル)」のクリームが非常に便利です。保湿・保革といった栄養補給の役割は色付きのものと変わりません。ただし、傷の補色効果はないため、色あせや傷が気になる靴には、やはり色付きのクリームが必要になります。 - 理想は「色ごとに揃える」:

黒、濃茶、薄茶など、よく履く靴の色に合わせてクリームを揃えておくのが理想的です。特に黒は他の色と混ざると汚れが目立つため、黒い靴には必ず黒のクリームを使うようにしましょう。

ブラシは馬毛と豚毛の2本が必須?

結論から言うと、はい、ほぼ必須です。面倒に感じるかもしれませんが、馬毛ブラシと豚毛ブラシは、毛の硬さや特性が全く異なり、それぞれに代えがたい重要な役割があります。

- 馬毛ブラシ(役割:ホコリ落とし):

非常に毛先が細く、柔らかいのが特徴です。そのため、デリケートな革の表面を傷つけることなく、シワや縫い目の奥に溜まった細かなホコリを優しく、しかし効果的に掻き出すことができます。 - 豚毛ブラシ(役割:クリームの浸透とツヤ出し):

馬毛に比べて毛が太く、硬く、強いコシがあります。このハリのある毛質が、塗布したクリームを革の毛穴の奥までしっかりと刷り込み、ブラッシングの摩擦熱で革に浸透させるのに最適です。

豚毛ブラシでホコリを落とそうとすると、硬い毛が革を傷つける可能性があります。逆に、馬毛ブラシでクリームを浸透させようとしても、毛が柔らかすぎてコシがなく、うまく力を伝えられません。「柔らかい馬毛で優しく払い、硬い豚毛で力強く塗り込む」というように、それぞれの役割を理解し、正しく使い分けることが、質の高い手入れの第一歩です。

シュークリームとワックスの違いは?

この2つは混同されがちですが、目的と成分が全く異なります。

- シュークリーム(乳化性クリーム):

- 主成分: 油脂、ロウ、水分

- 目的: 革への栄養補給・保湿。革に油分と水分を与え、しなやかさと潤いを保つことが最大の目的です。

- 仕上がり: 自然でしっとりとした、上品なツヤが出ます。

- 位置づけ: スキンケアにおける「乳液」「保湿クリーム」。

- ワックス(油性ワックス):

- 主成分: ロウ、有機溶剤(油分)

- 目的: 革の表面に硬いロウの膜を作り、強い光沢を出すこと(鏡面磨き)。また、その膜によって高い防水効果も得られます。

- 仕上がり: 鏡のように景色が映り込む、硬質で強い光沢が出ます。

- 位置づけ: メイクアップにおける「ファンデーション」や「トップコート」。

日常的な手入れでは、まずシュークリームで革の健康を保つことが最優先です。ワックスは革に栄養を与える効果はほとんどなく、塗りすぎると革の通気性を損ない、ひび割れの原因にもなり得ます。鏡面磨きに挑戦する場合も、必ずクリームでの手入れを終えた後、つま先やかかとなど、革が硬く、屈曲しない部分にのみ使用するのが基本です。

手入れをプロに任せるのも選択肢?

はい、もちろん素晴らしい選択肢の一つです。自分で行う手入れには愛着が湧くという良さがありますが、プロに任せることにも多くのメリットがあります。

プロに任せるメリット:

- 専門的な知識と技術: 自分では落とせない頑固なシミや、深い傷の補修、難しい素材(コードバンや爬虫類革など)のケアも安心して任せられます。

- 高品質な仕上がり: プロが使う道具と技術で、見違えるほど美しく仕上げてくれます。

- 時間と手間の節約: 面倒な作業をすべて代行してもらえます。

どんな時に頼むのがおすすめ?

- 高価で大切な靴、失敗したくない靴の手入れ。

- 雨ジミやカビなど、自分では対処が難しいトラブルが発生した時。

- 本格的な鏡面磨きなど、特別な仕上げをしたい時。

- 忙しくて自分で手入れをする時間がない時。

靴の修理店や専門のクリーニングサービスなどで依頼できます。普段は自分でデイリーケアや基本的な手入れを行い、季節の変わり目や特別なイベントの前などに、定期的な「人間ドック」のような感覚でプロのケアを受ける、という付き合い方も非常に賢い選択です。

まとめ

この記事では、革靴の手入れの必要性から、揃えるべき基本的な道具、具体的な7つの手入れステップ、さらにはトラブル対処法や素材別の注意点まで、幅広く詳しく解説してきました。

最初は少し難しく、面倒に感じるかもしれませんが、一連の流れを一度体験してみれば、その面白さと奥深さにきっと気づくはずです。革靴の手入れは、単なる「作業」ではありません。それは、大切な相棒と向き合い、対話し、共に時を重ねていくための「儀式」のようなものです。

最後に、この記事の要点を振り返ってみましょう。

- 手入れの目的は、革靴を「長持ち」させ、「美しく保ち」、「履き心地を良くし」、「愛着を深める」こと。

- まずは基本の道具7選(シューキーパー、馬毛ブラシ、クリーナー、シュークリーム、豚毛ブラシ、クロス、防水スプレー)を揃えよう。

- 手入れの基本は7ステップ。「①キーパーを入れる → ②ホコリ落とし → ③汚れ落とし → ④栄養補給 → ⑤ブラッシング → ⑥乾拭き → ⑦防水」の流れをマスターしよう。

- フルメンテナンスは月に1回程度、デイリーケア(キーパー+ブラッシング)は毎日行うのが理想。

- 雨濡れや傷などのトラブルも、正しい知識があれば慌てずに対処できる。

- スエードやコードバンなど、素材に合った手入れ方法を選ぶことが極めて重要。

汚れてくたびれていた革靴が、自分の手で磨き上げることによって、息を吹き返したように輝きを取り戻す瞬間は、何物にも代えがたい達成感と喜びを与えてくれます。手入れの行き届いた美しい靴は、あなたの足元を飾るだけでなく、自信を与え、日々の生活に彩りを添えてくれるでしょう。

さあ、今日からあなたも、お気に入りの一足を育てる「革靴ライフ」を始めてみませんか。この記事が、その素晴らしい第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。