ふと鏡を見たときに気づく、顔や手の甲にできた茶色い影。多くの人が経験する肌の悩み、それが「シミ」です。一口にシミと言っても、その種類は一つではありません。原因や見た目、できやすい場所は様々で、それぞれに適したケアや治療法が異なります。もし、あなたのシミがどのタイプか分からなければ、効果的な対策は難しいでしょう。

この記事では、シミに関するあらゆる疑問に答えるため、代表的なシミの種類とその原因、見分け方を詳しく解説します。さらに、今日から始められる予防法から、できてしまったシミへの対処法まで、網羅的にご紹介します。ご自身のシミと照らし合わせながら読み進めることで、悩みを解決するための第一歩を踏み出せるはずです。

※この記事では、シミの種類の理解を深めるため、それぞれの特徴を文章で詳細に解説しています。ご自身の症状と照らし合わせ、セルフチェックの参考にしてください。ただし、最終的な診断は専門の医師に相談することをおすすめします。

目次

シミとは?

多くの人が「シミ」と聞いて思い浮かべるのは、肌に現れる茶色い斑点かもしれません。しかし、医学的な観点から見ると、シミはより広い意味を持つ言葉です。一般的に、シミとは肌の内部で生成されたメラニンという色素が、何らかの原因で過剰に作られたり、排出が滞ったりして、皮膚に色素沈着として現れた状態の総称を指します。

シミは、単に見た目の問題だけでなく、肌の健康状態を映し出すバロメーターでもあります。シミができる背景には、紫外線によるダメージの蓄積、ホルモンバランスの乱れ、生活習慣の乱れなど、様々な要因が隠れています。そのため、シミを正しく理解することは、美肌を目指す上で非常に重要です。

この章では、シミができる根本的なメカニズムを掘り下げ、なぜ私たちの肌にシミが現れるのか、その仕組みを分かりやすく解説します。この基本を理解することで、後述するシミの種類や予防法、治療法についての理解がより一層深まるでしょう。

シミができる仕組み

私たちの肌がなぜシミを作るのか、その鍵を握っているのが「メラニン」と「ターンオーバー」という2つのキーワードです。この2つの働きを理解することが、シミの謎を解く第一歩となります。

1. 紫外線などの刺激とメラノサイトの活性化

私たちの皮膚は、紫外線、摩擦、ストレスといった外部からの刺激を受けると、肌を守るための防御反応を示します。この時、表皮の一番下にある基底層に存在する「メラノサイト(色素細胞)」が活性化します。これがシミ生成のスタート地点です。

メラノサイトは「メラニンを作れ」という指令を受け、アミノ酸の一種であるチロシンを原料に、チロシナーゼという酵素の働きを借りて黒褐色の色素「メラニン」を生成します。

2. メラニンの役割と肌への受け渡し

生成されたメラニンは、本来、私たちの肌にとって重要な役割を担っています。それは、紫外線のダメージから肌細胞の核(DNA)を守るという役割です。メラニンは、降り注ぐ紫外線を吸収し、肌の奥深く(真皮)まで紫外線が到達するのを防ぐ、天然の日傘のような存在なのです。

作られたメラニンは、メラノサイトから周囲の「ケラチノサイト(表皮角化細胞)」へと受け渡されます。メラニンを受け取ったケラチノサイトは、細胞の核を覆うようにメラニンを配置し、紫外線から核を守ります。日焼けをすると肌が黒くなるのは、このメラニンが大量に作られ、表皮全体に広がっている状態なのです。

3. ターンオーバーによるメラニンの排出

通常、健康な肌であれば、メラニンは役目を終えると自然に排出されます。この排出の仕組みが「ターンオーバー(肌の新陳代謝)」です。

表皮は、下から「基底層」「有棘層」「顆粒層」「角層」の4つの層で構成されています。基底層で生まれた新しい細胞は、形を変えながら徐々に上へ上へと押し上げられ、最終的には最も外側にある角層から垢(あか)となって剥がれ落ちます。この一連のサイクルがターンオーバーです。

正常な肌では、このターンオーバーの周期は約28日と言われています(年齢や部位によって異なります)。メラニンを含んだ細胞も、このターンオーバーのプロセスに乗って肌の表面へと移動し、最終的に垢と一緒に排出されます。そのため、一時的に日焼けで肌が黒くなっても、時間が経てば元の肌色に戻るのは、このターンオーバーが正常に機能しているからです。

4. メラニンの過剰生成と蓄積(シミの発生)

では、なぜシミができるのでしょうか。その原因は、このメラニンの「生成」と「排出」のバランスが崩れることにあります。

- メラニンの過剰生成: 長年にわたって紫外線を浴び続けたり、強い刺激を受け続けたりすると、メラノサイトが常に活性化した状態になります。その結果、メラニンが過剰に作られ続け、ターンオーバーによる排出が追いつかなくなります。

- ターンオーバーの乱れ: 加齢、睡眠不足、ストレス、栄養バランスの乱れなど、様々な要因でターンオーバーの周期は乱れがちになります。ターンオーバーが遅れると、本来排出されるはずのメラニンが表皮内に留まり続け、蓄積してしまいます。

このように、過剰に生成されたメラニンが、乱れたターンオーバーによって排出されずに皮膚の特定の部分に蓄積してしまうこと、これが「シミ」の正体です。シミは、肌が発する「メラニンの生成と排出のバランスが崩れていますよ」というサインなのです。このメカニズムを理解することが、効果的なシミ対策への第一歩となります。

あなたのシミはどれ?代表的なシミの種類6選

シミと一括りにされがちですが、実はいくつかの種類に分類され、それぞれ原因や見た目の特徴が異なります。自分のシミがどのタイプなのかを知ることは、適切なケアや治療法を選ぶ上で非常に重要です。ここでは、代表的な6種類のシミについて、その特徴を詳しく見ていきましょう。

まずは、代表的なシミの種類と特徴を一覧表で確認してみましょう。

| シミの種類 | 主な原因 | 見た目の特徴 | 好発部位 |

|---|---|---|---|

| ① 老人性色素斑(日光黒子) | 紫外線 | 茶色~こげ茶色。円形や楕円形で、境界がはっきりしている。 | 顔、手の甲、腕、デコルテなど日光が当たりやすい場所 |

| ② 雀卵斑(そばかす) | 遺伝、紫外線 | 明るい茶色。細かい三角形や四角形の斑点が散らばる。 | 鼻を中心に頬の両側 |

| ③ 肝斑 | 女性ホルモン、摩擦 | 薄茶色~灰色。左右対称に、もやもやと地図のように広がる。 | 頬骨の上、額、口周り |

| ④ 炎症後色素沈着 | ニキビ、虫刺され、やけどなどの炎症 | 茶色~灰色がかった褐色。シミの形は元の炎症の跡と一致する。 | 炎症が起きた部位ならどこでも |

| ⑤ 脂漏性角化症(老人性イボ) | 紫外線、加齢 | 茶色~黒色。初期は平坦だが、徐々に盛り上がってくる。 | 顔、頭部、首、体幹など全身 |

| ⑥ 花弁状色素斑 | 強い日焼け(サンバーン) | 茶色。インクを散らしたような、花びら状の細かい斑点。 | 肩、背中、デコルテ |

この表を参考に、ご自身のシミがどれに近いか考えながら、以下の詳細な解説を読み進めてみてください。

① 老人性色素斑(日光黒子)

特徴と原因

老人性色素斑(ろうじんせいしきそはん)は、一般的に「シミ」と呼ばれるものの代表格で、最も多くの人が悩むタイプです。別名「日光黒子(にっこうこくし)」とも呼ばれる通り、その主な原因は長年にわたる紫外線の蓄積です。

若い頃から浴び続けてきた紫外線ダメージが、肌の奥で静かに蓄積し、30代後半から40代以降になって表面化してくるケースが多く見られます。見た目の特徴は、数ミリから数センチ程度の円形または楕円形で、周囲の肌との境界が比較的はっきりしていることです。色は薄い茶色からこげ茶色まで様々で、最初は薄くても年齢とともに数が増えたり、色が濃くなったり、サイズが大きくなったりする傾向があります。

一つだけポツンとできることもあれば、複数のシミが隣接して大きな一つのシミのように見えることもあります。基本的には平坦ですが、長年経過すると、わずかに盛り上がってくることもあります。これは後述する「脂漏性角化症」への移行段階とも考えられています。

できやすい場所

老人性色素斑は、紫外線ダメージの蓄積が原因であるため、日光に当たりやすい場所にできやすいのが最大の特徴です。具体的には、以下のような部位によく見られます。

- 顔: 特に頬骨の高い部分やこめかみなど、高さがあって紫外線を浴びやすい部分。

- 手の甲: 日焼け止めを塗り忘れがちで、常に紫外線にさらされているため。

- 腕(特に前腕): 半袖を着る機会が多く、無防備に日差しを浴びる部分。

- デコルテ(首から胸元): 顔と同じようにケアしていても、意外と紫外線を浴びやすい部位。

- 背中上部: 夏場に水着や背中の開いた服を着る機会が多い場合。

これらの部位に、境界がはっきりした茶色い円形のシミがあれば、老人性色素斑の可能性が高いと考えられます。

② 雀卵斑(そばかす)

特徴と原因

雀卵斑(じゃくらんはん)は、一般的に「そばかす」として知られているシミです。その名称は、スズメの卵の模様に似ていることに由来します。

そばかすの最も大きな特徴は、遺伝的な要因が強く関わっていることです。そのため、多くは5~6歳頃の幼少期から現れ始め、思春期に最も色が濃く、数が多くなる傾向があります。色白の人に見られやすいのも特徴の一つです。

見た目は、直径1~5ミリ程度の細かい三角形や四角形に近い斑点が、鼻を中心に頬の両側にかけて散らばるように分布します。色は明るい茶色で、一つ一つの境界は比較的はっきりしています。

遺伝的素因がベースにありますが、紫外線を浴びることで色が濃くなったり、数が増えたりします。そのため、紫外線の強い夏に目立ち、冬になると少し薄くなるという季節変動が見られることもあります。年齢を重ねると薄くなる人もいますが、紫外線対策を怠ると大人になっても残り続け、老人性色素斑と混在することもあります。

できやすい場所

そばかすのできやすい場所は非常に特徴的です。

- 鼻から両頬にかけて: 最も典型的な好発部位。鼻筋を中心に、蝶が羽を広げたように左右対称に散らばります。

- まぶたの上: 顔の中でも皮膚が薄く、影響を受けやすい部位。

- 肩、腕、背中、デコルテ: 顔以外にも、日光に当たりやすい部位にできることがあります。

幼い頃から鼻や頬に細かい茶色い斑点が散らばっている場合は、そばかすである可能性が非常に高いでしょう。

③ 肝斑

特徴と原因

肝斑(かんぱん)は、他のシミとは原因や性質が大きく異なる、非常にデリケートなシミです。30代から50代の女性に多く見られ、その発症には女性ホルモンのバランスの乱れが深く関与していると考えられています。

妊娠や出産、経口避妊薬(ピル)の服用、更年期などがきっかけで発症・悪化することが多いのが特徴です。また、紫外線も悪化要因の一つですが、それ以上に物理的な摩擦や刺激が症状を悪化させることが知られています。洗顔時のこすりすぎや、過度なマッサージ、メイク時の強い刺激などが肝斑を濃くする原因になり得ます。

見た目の特徴は、薄茶色から灰色がかった褐色で、境界が不明瞭なことです。輪郭がはっきりせず、もやもやとしたインクが滲んだように、あるいは地図のように左右対称に広がります。老人性色素斑のように「点」で存在するのではなく、「面」で広がっているイメージです。

肝斑の最も注意すべき点は、自己判断で誤ったケアをすると、かえって悪化させてしまうリスクがあることです。特に、一般的なシミ治療で使われる強い出力のレーザーを照射すると、刺激によって肝斑が濃くなることがあります。そのため、肝斑が疑われる場合は、必ず専門医の診断を受けることが重要です。

できやすい場所

肝斑は、特定の場所に左右対称に現れるという、非常に特徴的な分布を示します。

- 頬骨の上: 最も多く見られる部位。頬骨に沿って、左右対称に広がります。

- 額: 額の中央や両側に現れることもあります。

- 口の周り: 口ひげのように見えることもあります。

- 鼻の下: 鼻の下に沿って現れることもあります。

一方で、目の周り(まぶた)にはできにくいという特徴もあります。もし頬骨のあたりにもやもやとしたシミが左右対称にあれば、肝斑の可能性を考える必要があります。

④ 炎症後色素沈着

特徴と原因

炎症後色素沈着(えんしょうごしきそちんちゃく)は、その名の通り、皮膚に起きた「炎症」が原因で生じるシミです。英語名のPost-Inflammatory Hyperpigmentationを略して「PIH」とも呼ばれます。

原因となる炎症は様々で、私たちの日常生活の中に潜んでいます。

- ニキビ: ニキビを潰したり、炎症が長引いたりした後に茶色い跡が残る。

- 虫刺され: 蚊などに刺された後、掻き壊してしまった場所にシミが残る。

- やけど: 料理中やアイロンでの軽いやけどの跡。

- かぶれ: 化粧品や金属アレルギーなどで起きた皮膚炎の跡。

- ムダ毛の自己処理: カミソリ負けや毛抜きによる刺激が繰り返されることによる黒ずみ。

- アトピー性皮膚炎: 湿疹が治った後に色素沈着が残る。

これらの炎症が起こると、肌を守ろうとしてメラノサイトが活性化し、メラニンが過剰に生成されます。炎症が治まった後も、そのメラニンが肌に残り続けることで、茶色いシミとなって現れるのです。

見た目は、元の炎症の範囲とほぼ同じ形をしており、色は茶色から灰色がかった褐色まで様々です。境界は比較的はっきりしていることもあれば、ぼんやりしていることもあります。

通常、炎症後色素沈着は、肌のターンオーバーとともに数ヶ月から1年程度で自然に薄くなっていくことが多いです。しかし、紫外線を浴び続けたり、同じ場所を何度も掻いたりこすったりする物理的な刺激が加わると、色が濃くなったり、消えずに長く残ってしまったりすることがあります。

できやすい場所

炎症後色素沈着は、炎症が起きた場所であれば、顔や体、どこにでもできる可能性があります。

- フェイスラインや顎: 大人のニキビができやすい場所。

- 腕や脚: 虫刺されやムダ毛処理を行う場所。

- 脇の下やVライン: 下着の締め付けや摩擦、自己処理による黒ずみ。

- 関節部分: アトピー性皮膚炎などで炎症を繰り返しやすい場所。

最近、ニキビや傷ができた場所にシミができた場合は、この炎症後色素沈着である可能性が高いでしょう。

⑤ 脂漏性角化症(老人性イボ)

特徴と原因

脂漏性角化症(しろうせいかくかしょう)は、厳密に言うとシミではなく、皮膚の良性腫瘍の一種です。別名「老人性イボ」とも呼ばれ、加齢に伴って現れる皮膚の変化です。

主な原因は、老人性色素斑と同様に紫外線と加齢です。多くの場合、最初は平坦な老人性色素斑として現れ、それが時間とともに徐々に盛り上がって脂漏性角化症へと変化していきます。そのため、シミとイボの中間のような状態のものも多く見られます。

見た目の特徴は、茶色から黒褐色で、表面がザラザラしており、わずかに盛り上がっていることです。大きさは数ミリから数センチまで様々で、まるでワックスを貼り付けたように見えることもあります。良性の腫瘍なので健康上の問題はありませんが、見た目が気になるという方が多いです。

脂漏性角化症は表皮の細胞(ケラチノサイト)が異常に増殖したものであるため、メラニンをターゲットにした美白化粧品やシミ治療では効果がありません。この点が、他のシミとの大きな違いです。

できやすい場所

脂漏性角化症は、皮脂の分泌が多い場所(脂漏部位)を含め、全身どこにでもできる可能性があります。

- 顔: こめかみ、額、頬など。

- 頭部: 髪の毛に隠れて気づきにくいこともあります。

- 首周り: 小さなイボが多発することもあります。

- 体幹: 胸、背中、腹部など。

- 手の甲や腕: 老人性色素斑から変化して生じることが多いです。

シミだと思っていた部分が、触るとザラザラしたり、少し盛り上がってきたりした場合は、脂漏性角化症の可能性を考えましょう。

⑥ 花弁状色素斑

特徴と原因

花弁状色素斑(かべんじょうしきそはん)は、少し特殊なタイプのシミで、その名の通り花びらのような形が特徴です。

このシミの直接的な原因は、急激で強い日焼け、いわゆる「サンバーン」です。海水浴やリゾート地でのレジャー、スキーなど、普段はあまり浴びないような強い紫外線を無防備に浴び、肌が真っ赤になってヒリヒリするような日焼けをした後、数ヶ月経ってから現れることがあります。

日焼けによる炎症が治まった後に、メラノサイトが異常に活性化し、不均一にメラニンを生成することで、特徴的な形が作られると考えられています。一種の炎症後色素沈着、あるいは老人性色素斑の亜型と捉えることもできます。

見た目の特徴は、直径2~3ミリ程度の茶色い色素斑が、インクを散らしたように、あるいは小さな花びらが集まったように見えることです。個々のシミの境界は比較的明瞭です。

できやすい場所

強い日焼けをしやすい、体の露出部にできやすいのが特徴です。

- 肩から背中の上部: 水着などを着た際に最も強く日差しが当たる部位。

- デコルテ(胸元): Vネックの服などで日焼けしやすい部位。

- 腕の上部: 肩と合わせて日焼けしやすい部位。

過去に強い日焼けをした経験があり、肩や背中に花びらのような形のシミが多発している場合は、花弁状色素斑の可能性が高いでしょう。

自分でできる!シミの種類を見分けるセルフチェック

ここまで6種類のシミについて解説してきましたが、情報が多くて混乱してしまったかもしれません。ここでは、ご自身のシミがどのタイプに当てはまる可能性が高いか、より簡単に判断するためのセルフチェックリストをご紹介します。

「いつから?」「どんな形?」「どこに?」という3つの視点から、あなたのシミを観察してみましょう。ただし、これはあくまで簡易的な目安です。複数のシミが混在していることも多いため、正確な診断のためには皮膚科専門医への相談が最も確実であることを念頭に置いてください。

シミができた時期で判断する

シミがいつ頃から気になり始めたか、その時期は有力な手がかりになります。

- □ 幼少期~思春期から気になっている

→ 雀卵斑(そばかす)の可能性が高いです。遺伝的要因が強く、物心ついた頃にはすでにあったというケースが多いです。 - □ 30代以降に、いつの間にか現れた

→ 老人性色素斑(日光黒子)の可能性が高いです。長年の紫外線ダメージが蓄積し、肌の代謝が落ち始める年代で表面化してきます。 - □ 妊娠・出産やピルの服用を機に目立ち始めた

→ 肝斑の可能性が考えられます。女性ホルモンのバランスの変化が引き金になる代表的なシミです。 - □ ニキビや傷、やけどが治った後に、跡として残っている

→ 炎症後色素沈着で間違い無いでしょう。原因となった肌トラブルの記憶と結びついているはずです。 - □ 数年前に強い日焼けをした後から、ポツポツと現れた

→ 花弁状色素斑の可能性があります。特に肩や背中にできている場合は、このタイプを疑ってみましょう。 - □ もともと平坦なシミだったが、最近盛り上がってきた

→ 脂漏性角化症(老人性イボ)に変化している可能性があります。シミ(老人性色素斑)がイボへと移行する過程かもしれません。

シミの色や形で判断する

シミの見た目、特に「輪郭」と「広がり方」は、種類を見分ける上で非常に重要なポイントです。

- □ 輪郭がはっきりした円形や楕円形をしている

→ 老人性色素斑(日光黒子)の典型的な特徴です。コンシーラーで隠しやすい、境界明瞭なシミです。 - □ 左右対称に、もやもやと面で広がっている

→ 肝斑の可能性が非常に高いです。輪郭がぼんやりしていて、頬骨の上や額に広がっている場合は、まず肝斑を疑います。ADM(後天性真皮メラノサイトーシス)の可能性もあります。 - □ 直径数ミリの小さな斑点が、広範囲に散らばっている

→ 雀卵斑(そばかす)の特徴です。鼻を中心に散らばっている場合は、ほぼこのタイプと考えられます。 - □ シミの形が、ニキビ跡や傷跡の形と一致している

→ 炎症後色素沈着です。原因となった炎症の形がそのままシミになっています。 - □ 触るとザラザラしていて、少し盛り上がっている

→ 脂漏性角化症(老人性イボ)です。平坦なシミとは明らかに異なる感触があります。 - □ 花びらやインクを散らしたような、独特の形をしている

→ 花弁状色素斑の可能性が高いです。見た目に非常に特徴があります。

シミのできている場所で判断する

シミが現れている体の部位も、種類を特定するためのヒントになります。

- □ 頬骨の高い部分、こめかみ、手の甲など、日光が当たりやすい場所にある

→ 老人性色素斑(日光黒子)の代表的な好発部位です。 - □ 鼻の上から両頬にかけて、蝶のように広がっている

→ 雀卵斑(そばかす)の最も特徴的な分布です。 - □ 頬骨に沿って、左右対称に広がっている(目の周りは避けている)

→ 肝斑を強く疑います。この特徴的な分布は、他のシミではあまり見られません。 - □ 肩や背中、胸元に集中している

→ 花弁状色素斑や、水着の跡などに沿った老人性色素斑の可能性があります。 - □ ニキビができやすかった場所や、ムダ毛を処理していた場所にある

→ 炎症後色素沈着です。原因となる刺激や炎症があった場所と一致します。

これらのチェックリストを試してみて、ご自身のシミのタイプがある程度推測できたでしょうか。もし、「老人性色素斑と肝斑の両方の特徴に当てはまる…」など、判断に迷う場合は、次の章で解説するように、複数のシミが混在している可能性も考えられます。

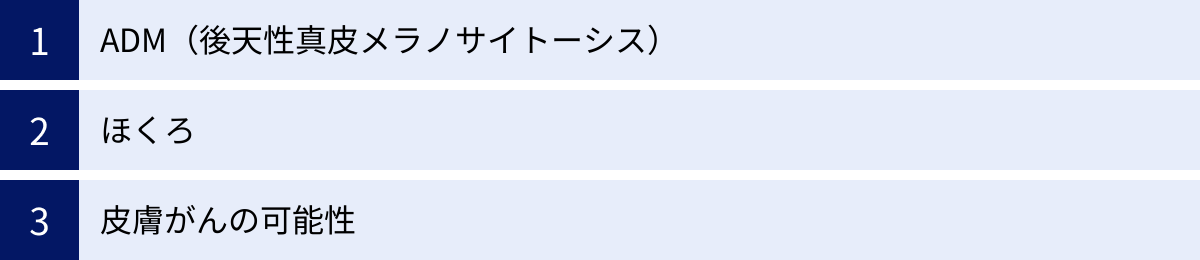

それ、本当にシミ?シミと間違えやすい3つの症状

ここまで解説してきたシミは、いずれも皮膚の比較的浅い層(表皮)にメラニンが沈着したものです。しかし、肌にできる茶色〜黒色の斑点の中には、シミとは原因や性質が全く異なるものも存在します。特に、以下の3つの症状はシミと間違われやすいため、注意が必要です。これらは治療法が異なるだけでなく、中には注意深く経過を観察すべきものもあります。

① ADM(後天性真皮メラノサイトーシス)

ADM(Acquired Dermal Melanocytosis)は、「後天性真皮メラノサイトーシス」の略称で、アザの一種です。日本語では「両側性太田母斑様色素斑」とも呼ばれます。

シミ(老人性色素斑など)が表皮にメラニンが沈着するのに対し、ADMは皮膚のより深い層である「真皮」にメラノサイト(色素細胞)が存在し、メラニンを生成している状態です。そのため、通常のシミとは異なる特徴を持ちます。

- 色: 真皮にある色素は、光の加減でくすんで見えるため、やや青みがかった灰色や、紫がかった褐色に見えるのが特徴です。

- 形: 数ミリ程度の小さな斑点が、集まって一つのシミのように見えることが多いです。そばかすのように散らばることもあれば、肝斑のように面状に見えることもあります。

- 場所: 両側の頬骨の上や、額の側面、鼻の付け根(小鼻)に左右対称に現れることが多いです。

ADMは20代以降の女性に発症することが多く、左右対称に現れる点や好発部位が肝斑と非常によく似ているため、しばしば混同されます。しかし、治療法は全く異なります。肝斑に効果的な内服薬や美白化粧品はADMにはほとんど効果がなく、ADMの治療には真皮まで届く強力なレーザー(Qスイッチレーザーなど)が必要となります。肝斑とADMの鑑別は専門医でも難しい場合があるため、自己判断は禁物です。

② ほくろ

ほくろ(黒子)もシミと同じくメラニン色素によるものですが、その成り立ちが根本的に異なります。シミがメラノサイトの「機能異常」によってメラニンが過剰に作られるのに対し、ほくろは「母斑細胞(ぼはんさいぼう)」という、メラノサイトが変化した細胞自体が増殖してできた良性の腫瘍です。

- 色と形: 色は薄い茶色から真っ黒まで様々。形も平坦なものからドーム状に盛り上がったもの、イボのように隆起したものまで多岐にわたります。大きさも1mm程度の小さな点から、数cmに及ぶものまであります。

- 発生時期: 生まれつきある「先天性」のものと、成長の過程で現れる「後天性」のものがあります。

小さな平坦なほくろは、色の濃いシミ(老人性色素斑)と見分けがつきにくいことがあります。見分けるポイントとしては、シミが比較的均一な色合いであるのに対し、ほくろは中心部が濃く、辺縁が薄いなど、色に濃淡があることが多いです。しかし、これも絶対ではありません。

ほくろは基本的に良性ですが、ごく稀に悪性のものと見分ける必要があるため、次の「皮膚がん」の項目も参考にしてください。

③ 皮膚がんの可能性

肌にできる色素斑の中で、最も注意が必要なのが皮膚がんです。頻度は非常に低いものの、シミやほくろと見分けがつきにくい悪性の腫瘍が存在します。代表的なものに「悪性黒色腫(メラノーマ)」や「基底細胞がん」、「有棘細胞がん」などがあります。

特に悪性黒色腫(メラノーマ)は、ほくろのがんとも呼ばれ、早期発見が非常に重要です。シミやほくろとの見分け方として、「ABCD-Eルール」という国際的な指標が知られています。

- A (Asymmetry): 形の非対称性

良性のほくろは円形や楕円形など左右対称に近い形をしていますが、メラノーマは形がいびつで左右非対称なことが多いです。 - B (Border): 境界の不整

良性のほくろは輪郭が滑らかで境界がはっきりしていますが、メラノーマは境界線がギザギザしていたり、インクが滲んだように不明瞭だったりします。 - C (Color): 色の濃淡

良性のほくろは色が均一なことが多いですが、メラノーマは黒、茶色、青、白などが混じり合い、色ムラがあるのが特徴です。 - D (Diameter): 大きさ

良性のほくろの多くは直径が6mm以下ですが、メラノーマは直径が6mm以上のことが多いです。もちろん、6mm以下でも安心はできません。 - E (Evolving): 形状や色の変化

これが最も重要なサインかもしれません。短期間(数ヶ月単位)で急に大きくなったり、形や色が変わったり、盛り上がってきたり、出血したり、かゆみや痛みが出たりする場合は、特に注意が必要です。

もし、ご自身のシミやほくろにこれらの特徴が一つでも当てはまる場合は、絶対に自己判断せず、できるだけ早く皮膚科を受診してください。早期に発見すれば、適切な治療で治る可能性が高まります。不安を煽るわけではありませんが、自分の体を守るために知っておくべき重要な知識です。

注意!複数の種類のシミが混在していることも

これまでにシミの種類や見分け方について詳しく解説してきましたが、ここで非常に重要な注意点があります。それは、実際の肌では、一種類のシミだけが存在するケースはむしろ稀で、多くの場合は複数の種類のシミが混在しているということです。

例えば、顔全体にそばかすが散らばっている方が、年齢を重ねて頬骨の上に老人性色素斑ができてくるケースは非常によくあります。また、最も厄介なパターンとして、頬骨の上にできた老人性色素斑の下に、肝斑が隠れている(重なっている)というケースも少なくありません。

なぜ、この「シミの混在」が問題なのでしょうか。それは、それぞれのシミによって最適な治療法が異なり、時には相反することさえあるからです。

特に注意が必要なのが「肝斑」の存在です。前述の通り、肝斑は物理的な刺激に非常に弱いという性質を持っています。一方で、老人性色素斑やそばかすの治療には、メラニン色素をピンポイントで破壊する強力なレーザー治療が非常に効果的です。

もし、肝斑が潜在していることに気づかず、老人性色素斑を消したい一心で強いレーザー治療を受けてしまうとどうなるでしょうか。レーザーの強い刺激によって、老人性色素斑は取れたとしても、その下にあった肝斑が活性化し、治療前よりも広範囲に濃いシミ(炎症後色素沈着)が出現してしまうリスクがあります。これは「レーザー後色素沈着」や「肝斑の増悪」と呼ばれ、治療をより困難にしてしまいます。

このように、シミが混在している場合、自己判断でのケアや治療は思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。

「このシミは老人性色素斑だから、レーザーを当てればいいはず」

「このシミにはこの美白美容液が効くらしい」

といった短絡的な判断は危険です。

シミ治療を成功させるための最も重要な鍵は、治療を始める前に「自分の肌にどの種類のシミが、どこに、どのように存在しているのか」を専門医に正確に診断してもらうことです。経験豊富な皮膚科医は、ダーモスコピーという特殊な拡大鏡を用いたり、肌の状態を詳細に観察したりすることで、肉眼では見分けがつきにくいシミの種類や、混在しているシミを的確に見抜くことができます。

その上で、「まずは肝斑を落ち着かせるために内服治療から始め、その後、残った老人性色素斑に対してマイルドな光治療を行う」といった、個々の肌状態に合わせたオーダーメイドの治療計画を立てることが、安全で効果的なシミ改善への最短ルートとなるのです。シミの悩みは一人で抱え込まず、専門家の力を借りる勇気を持つことが大切です。

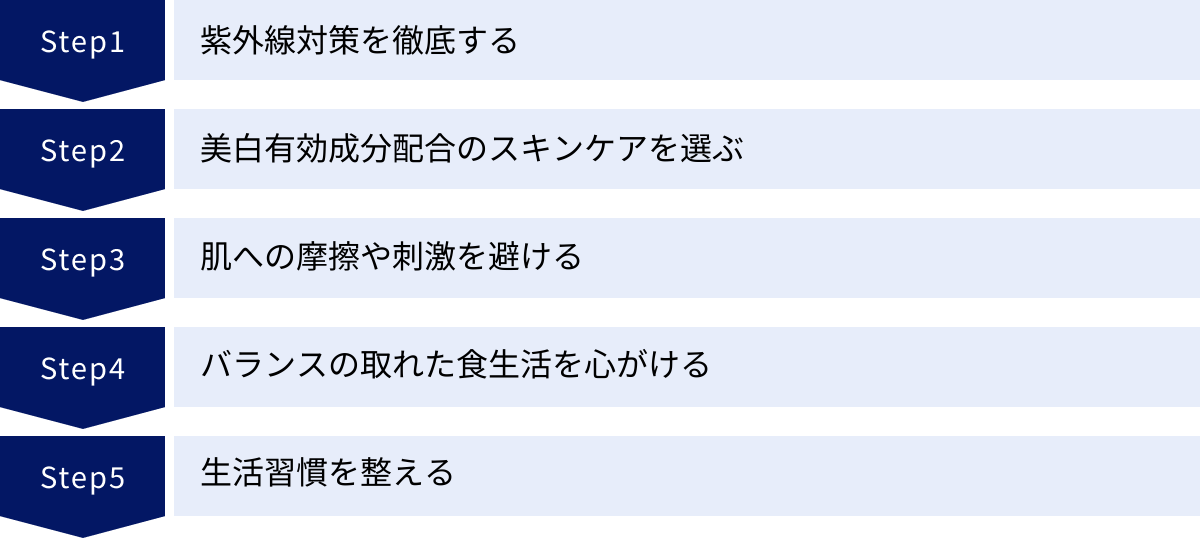

シミを増やさない!今日からできる5つの予防・対策法

できてしまったシミを治療することも大切ですが、それ以上に重要なのが「これ以上シミを増やさない・濃くしない」ための日々の予防です。シミ予防は、特別なことではなく、毎日の生活習慣の中に少しの意識を取り入れることで実践できます。ここでは、今日からすぐに始められる5つの基本的な予防・対策法をご紹介します。

① 紫外線対策を徹底する

全てのシミ予防の基本であり、最も重要なのが紫外線対策です。老人性色素斑やそばかす、肝斑など、ほとんどのシミは紫外線によって発生・悪化します。一度浴びてしまった紫外線を無かったことにはできません。未来の肌のために、徹底した紫外線対策を習慣にしましょう。

- 日焼け止めを毎日塗る

紫外線は季節や天候に関わらず、一年中降り注いでいます。曇りの日や冬、室内でも窓ガラスを通して紫外線(UVA)は入ってきます。「外出しないから大丈夫」と思わず、朝のスキンケアの一環として、毎日日焼け止めを塗ることを習慣にしましょう。 - 日焼け止めの選び方と使い方

日焼け止めには「SPF」と「PA」という表示があります。- SPF: 主に肌に炎症を起こし、シミの原因となる中波長紫外線(UVB)を防ぐ効果の指標。数値が高いほど効果が長持ちします。

- PA: 肌の奥深くまで届き、シワやたるみの原因となる長波長紫外線(UVA)を防ぐ効果の指標。「+」の数が多いほど効果が高いです。

日常生活では「SPF20~30、PA++~+++」程度、屋外でのレジャーなどでは「SPF50+、PA++++」といったように、シーンに合わせて使い分けるのがおすすめです。また、推奨されている量(顔全体で500円玉大が目安)をムラなく塗り、汗をかいたり、タオルで拭いたりした後は2~3時間おきにこまめに塗り直すことが効果を維持する上で非常に重要です。

- 物理的な遮光も組み合わせる

日焼け止めだけに頼らず、物理的に紫外線をカットするアイテムを併用するとさらに効果的です。- 帽子: つばの広いものを選びましょう。

- 日傘: UVカット機能のあるものを選びましょう。内側が黒いものは地面からの照り返しを吸収してくれるのでおすすめです。

- サングラス: 目から入る紫外線もメラニン生成を促すと言われています。UVカット表示のあるものを選びましょう。

- UVカット機能のある衣類: 長袖のカーディガンやアームカバーなどを活用しましょう。

② 美白有効成分配合のスキンケアを選ぶ

日々のスキンケアに、シミにアプローチするアイテムを取り入れることも有効な予防策です。ここで注目したいのが「美白有効成分」が配合された「医薬部外品(薬用化粧品)」です。

医薬部外品とは、厚生労働省が効果・効能を認めた有効成分が、一定の濃度で配合されている製品のこと。「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ」といった効果を表記することが許可されています。

代表的な美白有効成分には、以下のようなものがあります。

| 美白有効成分 | 主な働き |

|---|---|

| ビタミンC誘導体 | メラニン生成抑制、できてしまったメラニンの淡色化、抗酸化作用など多機能。 |

| トラネキサム酸 | メラノサイトの活性化を促す情報伝達物質「プロスタグランジン」などをブロックする。 |

| アルブチン | メラニンを作る酵素「チロシナーゼ」の働きを阻害する。 |

| コウジ酸 | チロシナーゼの活性を抑える働きが強い。 |

| プラセンタエキス | チロシナーゼ活性阻害に加え、ターンオーバー促進作用も期待できる。 |

| 4MSK | チロシナーゼの活性を抑えるだけでなく、ターンオーバーを整えメラニン排出を促す。 |

これらの成分は、それぞれアプローチの仕方が異なります。一つの成分にこだわるよりも、異なる働きを持つ成分が配合された製品を組み合わせるのも良いでしょう。重要なのは、効果をすぐに求めず、毎日コツコツと継続して使用することです。美白ケアは、未来の肌への投資と捉えましょう。

③ 肌への摩擦や刺激を避ける

紫外線と並んでシミの大きな原因となるのが「摩擦」です。肌をこする物理的な刺激は、微弱な炎症を引き起こし、メラノサイトを活性化させてしまいます。特に、肝斑や炎症後色素沈着は摩擦によって顕著に悪化することが知られています。

日常生活で無意識に行っている「こする習慣」を見直してみましょう。

- クレンジング・洗顔: ゴシゴシ洗いは厳禁です。クレンジング剤は十分な量を使い、指の腹で優しくクルクルと馴染ませます。洗顔料はしっかりと泡立て、泡をクッションにして肌に直接指が触れないように洗いましょう。すすぎは、ぬるま湯を優しく顔にかけるようにして、シャワーを直接顔に当てるのは避けましょう。

- タオルの使い方: 洗顔後、タオルで顔を拭く際もゴシゴシはNG。清潔なタオルを顔にそっと当て、水分を吸い取らせるように優しく押さえる「押さえ拭き」を心がけましょう。

- スキンケア: 化粧水や美容液を塗る際、パンパンと強くパッティングするのは肌への刺激になります。手のひらで優しく顔を包み込むようにハンドプレスして馴染ませましょう。

- メイク: ファンデーションを塗る際のスポンジやブラシの往復運動、チークを強くこすりつける行為も摩擦の原因になります。ツールは定期的に洗い、優しくタップするように使いましょう。

「肌に触れるときは、羽で撫でるように優しく」を合言葉に、日々のスキンケアやメイクの所作を見直すことが、シミを作らないための重要なステップです。

④ バランスの取れた食生活を心がける

美しい肌は、外側からのケアだけでなく、内側からのケア、つまり食生活によっても作られます。シミの予防や改善に役立つ栄養素を意識的に摂取し、体の内側から肌の健康をサポートしましょう。

- ビタミンC: 「美肌ビタミンの王様」とも言える栄養素。メラニンの生成を抑える働きや、できてしまったメラニンを薄くする還元作用、活性酸素を除去する抗酸化作用など、シミ対策に欠かせません。パプリカ、ブロッコリー、キウイフルーツ、柑橘類などに多く含まれます。水溶性で熱に弱く、体内に蓄積できないため、毎食こまめに摂ることが理想です。

- ビタミンE: 「若返りのビタミン」とも呼ばれ、強い抗酸化作用で細胞の酸化を防ぎます。また、血行を促進して肌のターンオーバーをサポートする働きもあります。ビタミンCと一緒に摂ることで相乗効果が期待できます。アーモンドなどのナッツ類、アボカド、かぼちゃ、植物油などに豊富です。

- L-システイン: アミノ酸の一種で、体の代謝を助ける働きがあります。肌においては、メラニンの過剰な生成を抑制し、肌のターンオーバーを正常化してメラニンの排出を促す効果が期待できます。シミ対策の市販薬にもよく配合されている成分です。鶏肉、卵、大豆製品、にんにくなどに含まれます。

- ビタミンA(β-カロテン): 皮膚や粘膜の健康を維持し、肌のターンオーバーを正常に保つ働きがあります。緑黄色野菜に含まれるβ-カロテンは、体内で必要に応じてビタミンAに変換されます。にんじん、ほうれん草、かぼちゃなどに多く含まれます。

これらの栄養素をサプリメントで補うのも一つの方法ですが、基本は様々な食材をバランス良く組み合わせた食事です。特定の食品ばかり食べるのではなく、彩り豊かな食卓を心がけることが、健康な肌への近道です。

⑤ 生活習慣を整える

不規則な生活は、肌のコンディションに直接影響します。特に「睡眠」「ストレス」「喫煙」は、シミと深く関わっています。

- 質の良い睡眠を確保する

睡眠中には、肌の修復や再生を促す「成長ホルモン」が分泌されます。この成長ホルモンが、肌のターンオーバーを正常に機能させる鍵となります。特に、入眠後3時間のゴールデンタイムに深く眠ることが重要です。睡眠時間を確保するだけでなく、寝る前にスマートフォンやPCの画面を見るのをやめる、リラックスできる音楽を聴くなど、睡眠の質を高める工夫をしましょう。 - ストレスを上手に管理する

過度なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、血行不良を招きます。また、体内で活性酸素が大量に発生し、メラノサイトを刺激してシミの原因となります。適度な運動、趣味の時間、友人との会話など、自分なりのストレス解消法を見つけ、心身ともに健やかな状態を保つことが大切です。 - 禁煙を心がける

喫煙は、美肌にとって百害あって一利なしです。タバコ1本で、体内のビタミンCが大量に破壊されると言われています。また、ニコチンは血管を収縮させて血行を悪化させ、肌のすみずみまで栄養が届かなくなり、ターンオーバーの乱れを引き起こします。シミだけでなく、シワやくすみなど、あらゆる肌老化の原因となるため、美肌を目指すなら禁煙を強くおすすめします。

できてしまったシミはどうする?主な治療法

日々の予防ケアを徹底していても、できてしまったシミをセルフケアだけで完全に消し去るのは簡単なことではありません。ここでは、できてしまったシミに対して、どのようなアプローチがあるのか、「セルフケア」と「美容クリニックでの専門治療」の2つの側面から解説します。

セルフケアで改善を目指す

セルフケアは、手軽に始められるのが最大のメリットですが、その効果は比較的穏やかです。シミを「完全に消す」というよりは、「薄くして目立たなくする」「これ以上濃くなるのを防ぐ」という目的で取り組むのが現実的です。

美白化粧品

前述の「予防・対策法」でも触れましたが、美白有効成分が配合された医薬部外品は、できてしまったシミの色を薄くする効果も期待できます。特に、ビタミンC誘導体には、メラニンの色を薄くする「還元作用」が認められています。また、4MSKやPCE-DPのように、ターンオーバーを促進してメラニンの排出をサポートする成分も有効です。

重要なのは、最低でも肌のターンオーバー周期である1ヶ月以上、理想は3ヶ月~半年と根気強く続けることです。すぐに効果が出ないからと諦めずに、日々のスキンケアに組み込みましょう。

市販薬(内服薬・外用薬)

ドラッグストアなどで購入できるシミ対策の医薬品も、セルフケアの選択肢の一つです。

- 内服薬: 「L-システイン」と「ビタミンC」を主成分とするものが一般的です。これらは体の内側からメラニンの生成を抑制し、排出を促す働きがあります。また、肝斑への効果が期待できる「トラネキサム酸」が配合された市販薬も登場しています。ただし、自分のシミが肝斑かどうかを自己判断するのは難しいため、薬剤師に相談するか、一度皮膚科で診断を受けてから服用するのが安全です。

- 外用薬: かつては医師の処方が必要だった美白成分「ハイドロキノン」を低濃度で配合したクリームなどが市販されています。ハイドロキノンは強力な作用を持つ一方で、肌への刺激や白斑のリスクもあるため、使用方法をよく読み、パッチテストを行ってから使用するなど、慎重な取り扱いが求められます。

美容クリニックで専門的な治療を受ける

濃く定着してしまったシミや、複数のシミが混在している場合など、セルフケアでの改善が難しい場合は、美容クリニックでの専門的な治療が有効な選択肢となります。専門医の正確な診断のもと、自分のシミの種類や肌質に合った治療を受けることで、高い効果が期待できます。ただし、自費診療となるため費用がかかることや、治療によってはダウンタイム(回復期間)が必要になる点を理解しておく必要があります。

レーザー治療

レーザー治療は、特定の波長の光(レーザー光)を照射し、ターゲットとなるメラニン色素のみを選択的に破壊する治療法です。周囲の正常な皮膚組織へのダメージを最小限に抑えながら、シミの原因を根本から取り除くことができます。

- 適したシミ: 老人性色素斑、そばかす、ADM(アザ)など、境界がはっきりしたシミに特に効果的です。

- 特徴: 多くの場合、1回の治療で高い効果が得られます。治療後は、照射した部分が軽いやけどの状態になり、数日でかさぶたができます。このかさぶたが1~2週間で自然に剥がれると、新しいピンク色の皮膚が現れます。この期間がダウンタイムとなります。治療後に一時的にシミが濃くなる「炎症後色素沈着」が起こるリスクがあるため、アフターケア(紫外線対策、保湿、摩擦を避ける)が非常に重要です。

- 注意点: 肝斑に通常のレーザーを照射すると、刺激で悪化するリスクがあるため、原則として行われません。

光治療(IPL)

光治療(IPL: Intense Pulsed Light)は、レーザーよりも幅広い波長の光を顔全体に照射する治療法です。メラニン(シミ・そばかす)だけでなく、ヘモグロビン(赤ら顔)など、様々な色素に反応するため、シミ、くすみ、赤み、毛穴の開きといった複数の肌悩みを同時に改善する効果が期待できます。

- 適したシミ: 老人性色素斑、そばかす、炎症後色素沈着など。特に、顔全体に散らばる細かいシミや、薄いシミに適しています。

- 特徴: レーザー治療に比べて肌へのダメージがマイルドで、施術直後からメイクができるなど、ダウンタイムがほとんどないのが大きなメリットです。ただし、効果も穏やかなため、満足のいく結果を得るには3~4週間おきに5回程度の継続治療が必要になることが一般的です。

ケミカルピーリング

ケミカルピーリングは、フルーツ酸(AHA)やサリチル酸(BHA)などの薬剤を肌に塗り、古い角質や毛穴の汚れを溶かして取り除くことで、乱れた肌のターンオーバーを正常化させる治療です。

- 適したシミ: ターンオーバーの乱れが関与する炎症後色素沈着や、肌全体のくすみの改善に効果的です。表皮の浅い部分に蓄積したメラニンの排出を促します。

- 特徴: 単独で行うよりも、レーザー治療や光治療、イオン導入など、他の治療と組み合わせることで相乗効果を高める目的で用いられることが多いです。施術後に多少の赤みや乾燥、皮むけが起こることがあります。

処方薬(内服薬・外用薬)

美容クリニックでは、市販薬よりも高濃度の有効成分を含んだ医薬品を処方してもらうことができます。

- 内服薬: トラネキサム酸、ビタミンC(シナール)、ビタミンE(ユベラ)などが代表的です。特にトラネキサム酸は、肝斑治療の基本となる薬です。これらの薬を組み合わせることで、体の内側からシミができにくい肌質へと導きます。

- 外用薬: 「ハイドロキノン」や「トレチノイン(ビタミンA誘導体)」が代表的な処方薬です。

- ハイドロキノン: 「肌の漂白剤」とも呼ばれる強力な美白成分。メラニンの生成を抑えるだけでなく、メラノサイト自体を減少させる作用があります。

- トレチノイン: 肌のターンオーバーを強力に促進し、メラニンをどんどん排出させる作用があります。

これらは非常に効果が高い反面、赤みや皮むけ、刺激感といった副作用を伴うことが多いため、必ず医師の指導のもとで、正しい用法・用量を守って使用する必要があります。

【種類別】シミの効果的な治療法

シミの種類によって、効果的な治療法は異なります。誤った治療はシミを悪化させることにもなりかねません。ここでは、これまでの情報を総まとめし、シミの種類別に推奨される治療法を整理してご紹介します。

| シミの種類 | 推奨される主な治療法 | 治療のポイント・注意点 |

|---|---|---|

| 老人性色素斑 | ① レーザー治療(Qスイッチレーザー等) ② 光治療(IPL) |

ピンポイントで除去したい場合はレーザーが第一選択肢。数が多かったり、薄かったりする場合は光治療も有効。 |

| 雀卵斑(そばかす) | ① 光治療(IPL) ② レーザー治療(レーザートーニング等) |

広範囲に散らばっているため、顔全体のトーンアップもできる光治療が人気。再発しやすいため、治療後の紫外線対策が必須。 |

| 肝斑 | ① 内服薬(トラネキサム酸等) ② 外用薬(ハイドロキノン等) ③ レーザートーニング |

内服・外用治療が基本。レーザー治療は低出力のトーニングが選択される。強い刺激の治療は絶対NG。 |

| 炎症後色素沈着 | ① ケミカルピーリング ② 内服薬・外用薬 ③ 光治療(IPL) |

原因となる炎症(ニキビ等)の治療が最優先。摩擦を避け、ターンオーバーを促す治療が中心。時間はかかるが自然に軽快することも多い。 |

老人性色素斑におすすめの治療法

濃く、境界がはっきりした老人性色素斑をピンポイントで取りたい場合、最も効果的で確実なのはQスイッチレーザーなどのレーザー治療です。多くの場合、1回の治療でシミを除去することが可能です。ダウンタイムとして1〜2週間のかさぶたができる期間が必要ですが、短期間で結果を出したい方に向いています。

顔全体に薄いシミが散らばっている場合や、ダウンタイムを取れない場合は、光治療(IPL)も良い選択肢です。複数回の治療が必要ですが、肌全体のトーンアップ効果も得られます。

雀卵斑(そばかす)におすすめの治療法

そばかすは鼻を中心に広範囲に散らばっていることが多いため、顔全体に照射して肌全体のトーンを均一にできる光治療(IPL)が最も人気の高い治療法です。ダウンタイムがほとんどなく、マイルドにそばかすを薄くしていきます。

色が濃く、数が少ないそばかすであれば、レーザー治療も選択肢になりますが、治療後の炎症後色素沈着のリスクを考慮し、レーザートーニングのようなマイルドなレーザーが選ばれることもあります。そばかすは遺伝的素因と紫外線が原因であるため、治療後も紫外線対策を怠ると再発しやすいことを理解しておく必要があります。

肝斑におすすめの治療法

肝斑治療は、他のシミ治療とは一線を画します。最も重要なのは「刺激を与えないこと」です。そのため、治療の基本はトラネキサム酸などの内服薬と、ハイドロキノンなどの美白外用薬を組み合わせた保存的な治療となります。最低でも数ヶ月は内服・外用を継続し、肌状態を落ち着かせることが最優先です。

これらの基本治療で改善が見られない場合や、より積極的な治療を希望する場合に、レーザートーニングが選択されます。これは、非常に弱い出力のレーザーを肌に均一に照射し、メラノサイトを刺激せずにメラニンを少しずつ分解していく治療法です。通常のレーザー治療とは全く異なるものであることを理解しておくことが重要です。

炎症後色素沈着におすすめの治療法

炎症後色素沈着の治療で最も大切なのは、原因となっているニキビや湿疹などの「炎症」をまずしっかりと治すことです。炎症が続いている限り、色素沈着は改善しません。

その上で、肌のターンオーバーを促すケミカルピーリングや、ビタミンC・L-システインなどの内服薬、美白外用薬を併用して、メラニンの排出をサポートします。時間はかかりますが、紫外線対策と摩擦を避ける生活を徹底すれば、自然に薄くなっていくケースも多いです。焦らずじっくり取り組むことが大切です。

シミに関するよくある質問

最後に、シミに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

セルフケアだけでシミは完全に消えますか?

A: 残念ながら、セルフケアだけで濃く定着してしまったシミを完全に消すことは非常に難しいと言わざるを得ません。

セルフケア、特に美白化粧品の主な役割は、①これからできるシミを「予防する」、②今あるシミが「濃くなるのを防ぐ」、③できてしまったメラニンの色を「薄くして目立たなくする」の3つです。

皮膚の深い部分(表皮の基底層や真皮)にまで落ちてしまったメラニンを、化粧品だけで完全に排出することは困難です。

ただし、できたばかりの非常に薄いシミや、一部の炎症後色素沈着であれば、ターンオーバーを促す丁寧なスキンケアと美白ケアを根気強く続けることで、目立たなくなる可能性はあります。

しかし、長年存在している老人性色素斑や、真皮に原因があるADMなどをセルフケアだけで消すのは、現実的ではありません。より確実な効果を求めるのであれば、美容クリニックでの専門的な治療を検討することをおすすめします。

シミ治療に健康保険は適用されますか?

A: 原則として、美容を目的としたシミ治療は健康保険の適用外となり、全額自己負担の「自費診療」となります。

老人性色素斑、雀卵斑(そばかす)、肝斑、炎症後色素沈着といった、一般的に「シミ」と呼ばれるものの治療は、病気の治療とは見なされないためです。美容クリニックで提示される料金は、この自費診療の価格です。

ただし、例外的に健康保険が適用されるケースもあります。

- アザの治療: ADM(後天性真皮メラノサイトーシス)や太田母斑、扁平母斑といった「アザ」に分類されるもののレーザー治療には、保険が適用されます。

- 皮膚がんが疑われる場合: シミやほくろに悪性の疑いがある場合、その診断のための検査(ダーモスコピーや皮膚生検)や、切除手術などの治療には、当然ながら健康保険が適用されます。

- 外傷後の色素沈着: 怪我などが原因でできた色素沈着の治療にも、保険が適用される場合があります。

「これはただのシミだから…」と自己判断せず、気になる症状がある場合は、まずは皮膚科(保険診療を行っているクリニック)を受診し、医師の診断を仰ぐことが重要です。その上で、診断結果に応じて、保険診療で対応できるのか、あるいは自費の美容診療が必要になるのかを相談してみましょう。