キャンプの相棒ともいえる大切なテント。楽しい思い出を共に作るギアだからこそ、できるだけ長く、良い状態で使い続けたいものです。しかし、アウトドアでの使用は、泥汚れ、雨、焚き火の煤、食べこぼしなど、様々な汚れやダメージの原因に晒されます。特に、濡れたまま放置してしまうと、カビや嫌な臭いが発生し、テントの寿命を縮める大きな要因となります。

「テントの汚れが気になってきた」「カビ臭いのが取れない」「撥水効果が落ちてきた」

そんな悩みを解決するのが、プロによるテントクリーニングです。専門業者に依頼することで、自分では難しい細部の洗浄や専門的なメンテナンスが可能になり、テントを最適な状態に蘇らせることができます。

この記事では、テントクリーニングの必要性から、気になる料金相場、信頼できる業者の選び方、そして具体的なおすすめ業者までを徹底的に解説します。さらに、自分で行う基本的なメンテナンス方法や、クリーニングに関するよくある質問にもお答えします。

この記事を読めば、あなたのテントの状態に最適なメンテナンス方法が見つかり、大切なギアを次のキャンプでも気持ちよく使えるようになるでしょう。

目次

テントクリーニングは必要?

そもそも、テントクリーニングは本当に必要なのでしょうか。結論から言うと、大切なテントを長く快適に使い続けるためには、定期的なプロによるクリーニングが非常に有効です。もちろん、毎回クリーニングに出す必要はありませんが、年に一度のシーズンオフや、特にひどく汚れてしまった後など、適切なタイミングで専門家の手を借りることは、多くのメリットをもたらします。

ここでは、業者にクリーニングを依頼するメリットと、考慮すべきデメリット、そしてクリーニングに出す適切な頻度について詳しく解説します。

業者に依頼する4つのメリット

自分での手入れには限界があります。プロのクリーニングサービスを利用することで、個人では実現が難しいレベルのメンテナンスが可能になります。

① 汚れや嫌な臭いをしっかり落とせる

キャンプ後のテントには、目に見える泥や土だけでなく、様々な種類の汚れが付着しています。

- 土、泥、砂、草汁: テントの底面や側面に付着する最も一般的な汚れ。放置すると生地の繊維に入り込み、黒ずみの原因になります。

- 焚き火の煤や煙の臭い: 焚き火の近くに設営すると、火の粉による穴あきのリスクだけでなく、生地全体に煤が付着し、独特の燻された臭いが染み付いてしまいます。

- 食べ物や飲み物のシミ: 調理中や食事中にこぼしてしまったソースやジュースは、放置すると酸化してシミになり、虫を寄せる原因にもなります。

- 結露や雨による湿気: テント内外の温度差で発生する結露や、雨に降られた後の湿気は、カビや雑菌の温床となり、不快な臭いを発生させます。

これらの多種多様な汚れや臭いを、家庭用の洗剤と設備だけで完璧に落とすのは非常に困難です。しかし、プロのクリーニング業者は、テントの素材や汚れの種類に応じて最適化された専用の洗剤や溶剤を使用します。さらに、大型の洗浄機や広い作業スペースを確保しているため、テント全体を隅々まで均一に洗浄できます。

特に、自分では気づきにくい細かな部分、例えばジッパーの隙間や縫い目に詰まった汚れまで徹底的に除去してくれるため、仕上がりの清潔感は格段に違います。長年蓄積された頑固な汚れや、染み付いてしまった焚き火の臭いも、プロの技術なら大幅に軽減、あるいは完全に除去することが可能です。クリーニングから戻ってきたテントを広げた瞬間、新品に近い爽やかな状態に驚くことでしょう。

② カビの発生やテントの劣化を防げる

テントの最大の敵の一つが「カビ」です。カビは見た目の問題だけでなく、生地そのものを劣化させ、テントの寿命を著しく縮める原因となります。

カビは、「温度」「湿度」「栄養分」の3つの条件が揃うと発生します。キャンプ後のテントには、雨や結露による「湿度」と、土や食べかすなどの「栄養分」が豊富に存在します。これを乾燥が不十分なまま収納してしまうと、収納袋の中が高温多湿の状態になり、カビにとって絶好の繁殖環境となってしまうのです。

一度発生したカビは、生地の繊維の奥深くまで根を張り、防水コーティングを破壊したり、生地そのものを脆くしたりします。表面の黒い点々(黒カビ)を自分で拭き取れたとしても、繊維の奥に菌糸が残っていると再発しやすく、根本的な解決にはなりません。

プロのクリーニングでは、洗浄によってカビの栄養分となる汚れを徹底的に除去するだけでなく、多くの業者で「カビ取り加工」というオプションが用意されています。これは、専用の薬剤を使用して生地の奥に潜むカビ菌を死滅させる処理です。これにより、カビの再発を効果的に防ぎます。

定期的なクリーニングは、カビの発生を未然に防ぐ最高の予防策です。汚れをリセットし、清潔な状態で保管することで、テントの生地やコーティングの劣化を遅らせ、結果的に大切なテントを長く使い続けることに繋がります。

③ 撥水効果を復活させられる

「買ったばかりの頃は雨を弾いていたのに、最近は水が染み込むようになった」と感じたことはありませんか?テントの撥水性能は、使用するうちに必ず低下していきます。その原因は主に2つあります。

- 汚れの付着: テントの表面に泥や油、焚き火の煤などが付着すると、その汚れが水を弾く撥水基と水滴の間に介在し、水の表面張力を弱めてしまいます。これにより、水滴が玉状にならずに生地にべたっと広がり、染み込みやすくなります。

- 摩擦による撥水コーティングの摩耗: テントの設営・撤収を繰り返すことで、生地同士が擦れたり、地面と接触したりして、表面の撥水コーティングが物理的に剥がれていきます。

プロのクリーニングでは、まず洗浄によって撥水性能を低下させている原因である「汚れ」を完全に除去します。実は、これだけでも撥水性はある程度回復します。表面がクリーンになることで、残っている撥水基が再び機能しやすくなるからです。

さらに、ほとんどのクリーニング業者ではオプションとして「撥水加工」を提供しています。これは、洗浄後のクリーンな生地の表面に、フッ素樹脂などの強力な撥水剤を均一にコーティングする加工です。これにより、工場出荷時に近い、あるいはそれ以上の高い撥水性能を復活させることが可能です。

雨の日のキャンプでテント内部への浸水を防ぎ、快適に過ごすためには、高い撥水性が不可欠です。また、撥水性が高いと汚れ自体も付着しにくくなるという副次的な効果もあります。クリーニングと撥水加工をセットで行うことは、テントの機能性を維持するための重要なメンテナンスと言えるでしょう。

④ 手間がかからず安心して任せられる

テントを自分で洗うことを想像してみてください。まず、テント全体を広げて洗浄できる広いスペースが必要です。庭や駐車場、大きなお風呂場などが考えられますが、都市部の住宅環境ではその確保が難しい場合も少なくありません。

洗浄作業も重労働です。大きなテントを動かしながら、スポンジやブラシで全体をこすり洗いし、大量の水で洗剤を完全にすすぎ落とす必要があります。

そして、最大の難関が「乾燥」です。テントの乾燥は、風通しの良い日陰で、完全に乾くまで数日間干し続けるのが理想です。生乾きの状態で収納すれば、カビの原因に直結します。しかし、天候に左右される上、広い物干しスペースを長期間占有することになります。無理に乾燥させようとドライヤーなどを使うと、熱で生地を傷めるリスクもあります。

これらの手間や時間を考慮すると、プロに任せるメリットは計り知れません。業者のウェブサイトから申し込み、テントを梱包して発送するだけ。あとは専門家が最適な方法で洗浄・乾燥・加工を行い、完璧な状態で自宅まで届けてくれます。時間と労力を節約できるだけでなく、洗浄や乾燥の失敗によってテントを傷めてしまうリスクを回避できるという安心感も大きな利点です。忙しい現代人にとって、この「手間がかからず安心」という点は、費用を払う価値のあるサービスと言えるでしょう。

業者に依頼するデメリット

多くのメリットがある一方で、業者への依頼にはいくつかのデメリットも存在します。これらを理解した上で、利用を検討することが重要です。

- 費用がかかる: 当然ですが、プロに依頼するには費用が発生します。テントのサイズやオプション加工の有無にもよりますが、1万円~3万円程度が相場です。年に何度もキャンプに行くヘビーユーザーにとっては、毎回依頼すると大きな出費になる可能性があります。自分で手入れする場合のコスト(洗剤代、水道代など)と比較し、費用対効果を考える必要があります。

- 納期がかかる: クリーニングを依頼してからテントが手元に戻ってくるまでには、通常2週間~1ヶ月程度の時間が必要です。特に、キャンプシーズンが終わった秋から冬にかけては依頼が集中し、通常より納期が長くなる傾向があります。次のキャンプの予定が迫っている場合には利用できない可能性があるため、スケジュールには余裕を持って依頼しなければなりません。

-

- 業者選びの手間: テントクリーニング業者は数多く存在し、料金体系やサービス内容、品質も様々です。どの業者に依頼すれば良いか、比較検討する手間がかかります。信頼できる業者を見極めるためには、料金だけでなく、実績や口コミ、オプションの内容などを総合的に調べる必要があります。

クリーニングに出す頻度の目安

では、どのくらいの頻度でクリーニングに出すのが適切なのでしょうか。これは、キャンプのスタイルやテントの使用頻度、保管状況によって異なります。

| 使用頻度 | 推奨されるクリーニング頻度 | 備考 |

|---|---|---|

| ヘビーユーザー(月1回以上) | 年に1~2回 | シーズンオフのタイミングで、1年間の汚れをリセットするのがおすすめです。特に汚れがひどい場合は、シーズン中にもう1回検討しても良いでしょう。 |

| レギュラーユーザー(年数回) | 年に1回 | キャンプシーズンが終わったタイミングでクリーニングに出し、きれいな状態で翌シーズンまで保管するのが理想的です。 |

| ライトユーザー(年1~2回) | 1~2年に1回 | 使用後にしっかり乾燥させ、汚れを拭き取っていれば、毎回出す必要はありません。汚れや臭いが気になったタイミングで検討しましょう。 |

| 特殊な状況 | 使用後すぐ | 雨に長時間降られた、泥だらけになった、カビを発見した、といった場合は、次の使用まで待たずに、できるだけ早くクリーニングに出すことを強くおすすめします。 |

最もおすすめのタイミングは、その年のキャンプシーズンが終了した直後です。汚れを長期間放置することなくリセットでき、次のシーズンまで清潔な状態で保管できます。また、多くの人が考えることは同じなため、少し早めに行動することで、繁忙期の長い納期を避けられる可能性もあります。

テントクリーニングの料金相場

テントクリーニングを検討する上で、最も気になるのが「料金」でしょう。料金は、テントのサイズ(床面積)を基準に設定されているのが一般的で、そこに追加でオプション加工の料金が加算される仕組みです。ここでは、具体的な料金相場をサイズ別、オプション別に詳しく見ていきましょう。

テントのサイズ別料金の目安

クリーニングの基本料金は、テントの大きさ(収容人数や床面積)によって変動します。大きいテントほど、洗浄や乾燥に必要な手間と時間が増えるため、料金も高くなる傾向にあります。以下は、一般的な料金の目安です。

| テントの種類・サイズ | 料金相場の目安(税込) | 主なテントの例 |

|---|---|---|

| 1~2人用テント | ¥8,000 ~ ¥15,000 | ソロテント、ツーリングテント、山岳テント |

| 3~4人用テント | ¥12,000 ~ ¥22,000 | ドームテント、一般的なファミリーテント |

| 5人以上用テント | ¥18,000 ~ ¥30,000 | ツールームテント、ロッジドーム、大型シェルター |

| タープ・シェルター | ¥7,000 ~ ¥20,000 | ヘキサタープ、レクタタープ、スクエアタープ、スクリーンタープ |

料金を判断する際の注意点

- インナーテントやフライシート: 上記の料金は、基本的に「フライシート+インナーテント」のセット価格であることが多いですが、業者によっては別料金の場合もあります。申し込み前に必ず確認しましょう。

- 床面積(㎡)での区分: 業者によっては「〇人用」という表記ではなく、「~5㎡」「5~10㎡」のように、テントの床面積で料金を区分している場合があります。自分のテントのスペックを確認しておくとスムーズです。

- 特殊な形状のテント: ティピーテントやベルテント、コットン素材のテントなどは、特殊な洗浄方法が必要になるため、通常料金とは別の見積もりになることがあります。

1~2人用テント

ソロキャンプやデュオキャンプで使われるコンパクトなテントがこのカテゴリに該当します。山岳用の軽量テントなども含まれます。

料金相場は8,000円~15,000円程度。比較的小さいため料金は抑えめですが、軽量化のためにデリケートな素材が使われていることも多く、プロによる丁寧な洗浄が安心です。自分で洗うことも可能ですが、シームテープの保護や撥水性の維持を考えると、数年に一度はプロに任せる価値があります。

3~4人用テント

ファミリーキャンプで最もよく使われるサイズのドームテントなどが主流です。

料金相場は12,000円~22,000円程度。このサイズになると、自宅での洗浄や乾燥が格段に難しくなります。特に乾燥スペースの確保が課題となるため、プロに依頼するメリットが大きくなります。家族が快適に過ごすためにも、定期的なクリーニングで清潔な状態を保ちたいところです。

5人以上用テント

ツールームテントや大型のロッジ型テントなど、居住空間が広いテントがこのカテゴリです。

料金相場は18,000円~30,000円を超えてくることもあります。生地の面積が非常に大きく、重量もあるため、個人でのメンテナンスは極めて困難です。無理に洗おうとすると、生地を傷めたり、乾燥ムラでカビを発生させたりするリスクが高まります。高価なテントが多いカテゴリでもあるため、資産価値を維持するという観点からも、専門業者への依頼が推奨されます。

タープ・シェルター

日除けやリビングスペースとして使用されるタープやシェルターもクリーニングの対象です。

料金相場はサイズや形状によって幅広く、7,000円~20,000円程度。特に焚き火の近くで使用することが多いタープは、煤汚れや臭いが付きやすいアイテムです。また、スクリーンタープのようにメッシュ部分があるものは、セルフクリーニングでは破いてしまう恐れもあります。テントとセットでクリーニングに出すことで、キャンプサイト全体の快適性を向上させられます。

主なオプション加工の料金目安

基本のクリーニングに加えて、テントの状態やニーズに合わせて様々なオプション加工を追加できます。代表的なオプションの料金目安と効果について解説します。

| オプション加工 | 料金相場の目安(税込) | 加工内容と効果 |

|---|---|---|

| 撥水加工 | ¥3,000 ~ ¥8,000 | フッ素樹脂などをコーティングし、雨水を弾く性能を復活・向上させる。汚れの付着も防ぎやすくなる。 |

| カビ取り加工 | ¥3,000 ~ ¥10,000 | 専用の薬剤で生地の奥のカビ菌を除去する。カビの程度によって料金が変動し、完全に跡が消えない場合もある。 |

| 修理・リペア | 要見積もり | 生地の破れ、穴、シームテープの剥がれ、ファスナーの不具合などを修復する。破損状況によって料金が大きく異なる。 |

撥水加工

料金目安:3,000円~8,000円

テントクリーニングで最も人気の高いオプションです。洗浄で汚れを落とした後に、専用の撥水剤を生地全体に浸透・コーティングします。これにより、新品購入時に近い強力な撥水効果を取り戻せます。

市販のスプレータイプの撥水剤との違いは、その持続性と均一性にあります。プロの加工は、ムラなく生地の繊維一本一本に撥水剤を定着させるため、効果が長持ちします。雨天時の浸水を防ぐだけでなく、水滴が汚れを巻き込んで流れ落ちるため、テントが汚れにくくなるというメリットもあります。クリーニングを依頼する際には、ぜひセットで検討したいオプションです。

カビ取り加工

料金目安:3,000円~10,000円

すでにカビが発生してしまった場合に選択するオプションです。専用の殺菌・抗菌剤を用いて、生地の表面だけでなく繊維の奥に潜んだカビ菌まで除去します。

ただし、注意点もあります。まず、カビによる生地の変色(黒いシミ)は、色素沈着のため完全に元通りにならない場合があります。カビ菌は死滅させられても、跡だけが残る可能性があることは理解しておく必要があります。また、カビの範囲や浸食の度合いによって料金が大きく変動します。広範囲に及ぶ場合は、高額になることもあります。カビは発生させないのが一番ですが、万が一見つけた場合は、放置せずに早めに専門家に相談することが重要です。

修理・リペア

料金目安:要見積もり

キャンプ中にできてしまった穴や破れ、経年劣化による不具合を修復するサービスです。

- 穴あき・破れの補修: 小さな穴であれば、共布(同じような生地)を裏から当てて圧着するなどの方法で補修します。

- シームテープの貼り替え: 縫い目からの浸水を防ぐシームテープは、経年劣化で必ず剥がれてきます。古いテープを剥がし、新しいテープを熱圧着で貼り直すことで、防水性能を回復させます。

- ファスナーの修理・交換: スライダーの不具合やエレメント(務歯)の破損などを修理、またはファスナー自体を交換します。

修理料金は、破損の状況や範囲によってケースバイケースとなるため、「要見積もり」となっている業者がほとんどです。申し込み時に破損個所の写真などを送付し、事前に概算料金を確認することをおすすめします。高価なテントであれば、買い替えるよりも修理した方が経済的な場合も多くあります。

テントクリーニング業者の選び方4つのポイント

数あるテントクリーニング業者の中から、どこに依頼すれば良いか迷ってしまう方も多いでしょう。料金の安さだけで選んでしまうと、「仕上がりが不満だった」「送料を含めたら結局高くなった」といった失敗に繋がりかねません。ここでは、後悔しないための業者選びの4つの重要なポイントを解説します。

① 料金や送料の総額で比較する

ウェブサイトに表示されているクリーニング料金だけを見て、「この業者が一番安い」と即決するのは危険です。最終的に支払う金額は、基本料金以外にも様々な費用が含まれるため、必ず「総額」で比較検討することが重要です。

チェックすべき項目は以下の通りです。

- 基本クリーニング料金: テントのサイズや種類に応じた料金。

- オプション料金: 撥水加工やカビ取りなど、追加したいサービスの料金。

- 往復の送料: これが見落とされがちなポイントです。業者によって、送料が別途必要な場合、一定金額以上の利用で無料になる場合、全国一律の場合など、対応は様々です。特に、大きなテントを送る場合は送料も高額になりがちなので、必ず確認しましょう。

- 梱包キットの料金: 業者によっては、テントを送るための専用の段ボールや袋を有料または無料で提供している場合があります。自分で用意する手間は省けますが、有料の場合はその費用も考慮に入れる必要があります。

- 代引き手数料や振込手数料: 支払い方法によって発生する手数料も確認しておくと安心です。

これらの項目をすべて洗い出し、「A社:基本料金+撥水加工+送料」と「B社:基本料金+撥水加工(送料込み)」のように、同じ条件での総額を計算して比較することが、賢い業者選びの第一歩です。多くの業者の公式サイトには料金シミュレーターや自動見積もり機能があるので、積極的に活用しましょう。

② 仕上がりまでの納期を確認する

テントクリーニングは、衣類のクリーニングのように即日や数日で仕上がるものではありません。洗浄、乾燥、検品、オプション加工と、多くの工程を経るため、ある程度の時間が必要です。

一般的な納期は、業者がテントを受け取ってから2週間~1ヶ月程度です。しかし、これはあくまで目安であり、以下の要因で変動します。

- 繁忙期: キャンプシーズンが終わる秋から冬にかけて(10月~1月頃)は、クリーニングの依頼が殺到する繁忙期です。この時期は、納期が1ヶ月半~2ヶ月以上かかることも珍しくありません。

- オプション加工の有無: 撥水加工や修理などのオプションを追加すると、その分作業時間が増えるため、納期が数日~1週間程度長くなることがあります。

- テントの状態: カビがひどい場合や、修理箇所が多い場合など、特別な処置が必要なテントは通常より時間がかかる可能性があります。

業者を選ぶ際には、公式サイトで現在の標準納期や繁忙期の目安を確認することが不可欠です。特に、「次のキャンプは〇月〇日だから、それまでに返してほしい」といった具体的な予定がある場合は、その旨を事前に業者に伝え、間に合うかどうかを必ず確認しましょう。納期に余裕がない場合は、「お急ぎ便」などのオプションサービスを提供している業者を探すのも一つの手です。

③ オプション加工の種類で選ぶ

基本のクリーニングだけでなく、どのようなオプション加工を提供しているかも重要な選択基準です。自分のテントの状態や、今後どのように使っていきたいかに合わせて、必要なサービスを提供している業者を選びましょう。

- 撥水加工は必須?: ほとんどの業者で提供されている人気のオプションです。雨天時の快適性を高めたい、汚れを付きにくくしたいと考えるなら、撥水加工の実績が豊富で、質の高い加工を謳っている業者を選ぶと良いでしょう。

- カビに悩んでいるなら: カビ取り加工を提供していることはもちろん、その除去率や実績、料金体系が明確な業者を選びましょう。「カビの状態によっては完全に落ちない場合がある」といった注意点を正直に記載している業者は、誠実であると言えます。

- 修理・リペアをしたいなら: テントの修理は専門的な技術を要します。特に、シームテープの貼り替えやファスナー交換などは、対応できる業者が限られます。小さな穴の補修だけでなく、より高度なリペアに対応できるかどうかは、業者ごとの技術力を見極める大きなポイントです。公式サイトの修理事例などを参考に、自分のテントの破損状況に対応してくれそうかを確認しましょう。

- その他の特殊加工: 業者によっては、UVカット加工(紫外線による生地の劣化を防ぐ)、防臭・抗菌加工、花粉ガード加工などを提供している場合もあります。特定の悩みに対応したユニークなオプションがあるかどうかも、比較のポイントになります。

自分のテントが抱える問題を解決してくれる、最適なオプションを提供している業者こそが、あなたにとっての「良い業者」と言えます。

④ 実績や口コミを参考にする

料金やサービス内容といった客観的な情報だけでなく、その業者が実際にどれだけのテントを扱ってきたか、利用したユーザーがどう感じたか、といった情報も参考にしましょう。

- 公式サイトの実績: 多くの業者は公式サイトで「年間取扱実績〇〇張」「創業〇〇年」といった実績を公開しています。取扱実績の多さは、それだけ多くのキャンパーから信頼され、選ばれてきた証であり、豊富な経験とノウハウの蓄積が期待できます。特定のテントブランド(スノーピーク、コールマンなど)の取扱実績をアピールしている場合も、そのブランドのテントの特性を熟知している可能性が高く、安心材料になります。

- SNSやレビューサイトの口コミ: X(旧Twitter)やInstagram、Googleマップのレビューなどで、実際にその業者を利用した人の生の声を探してみましょう。「仕上がりがとても綺麗だった」「スタッフの対応が丁寧だった」といったポジティブな意見だけでなく、「納期が思ったより遅れた」「この汚れは落ちなかった」といったネガティブな意見も参考になります。

- 口コミを見るときの注意点: 口コミはあくまで個人の主観的な感想です。一つの意見を鵜呑みにせず、複数の情報源から多くの口コミを見て、全体的な傾向を掴むことが大切です。また、あまりにも古い口コミは、現在のサービス内容とは異なっている可能性があるので注意しましょう。

これらの4つのポイントを総合的に比較・検討することで、あなたの愛用テントを安心して任せられる、最適なクリーニング業者を見つけることができるはずです。

【2024年最新】テントクリーニングおすすめ業者5選

ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、数ある業者の中から特におすすめの5社を厳選してご紹介します。各社の特徴や料金、サービス内容を比較し、あなたのニーズにぴったりの業者を見つけるための参考にしてください。

※料金やサービス内容は変更される可能性があるため、最新の情報は必ず各社の公式サイトでご確認ください。

| 業者名 | 料金目安(3~4人用) | 納期目安 | 送料 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ① テントクリーニング.com | ¥16,280~ | 約4週間~ | キット送料¥2,750 / 返送時送料無料 | 業界最大手。完全個別手洗い。豊富なオプションと修理対応力。 |

| ② spakle(スパークル) | ¥15,400~ | 3~4週間 | 往復送料無料 | 天然由来の洗剤使用。撥水加工の品質に定評。グランピング施設との取引実績多数。 |

| ③ テントクリーニング403 | ¥13,200~ | 約1ヶ月 | キット・往復送料無料 | 布団クリーニングのノウハウ活用。比較的リーズナブルで送料無料が魅力。 |

| ④ 協栄クリーニング | 要見積もり | 要問い合わせ | 要問い合わせ | キャンプ用品全般に対応。70年以上の歴史を持つ老舗の信頼感。 |

| ⑤ ランドリーバスケット | ¥13,200~ | 約10営業日~ | ¥2,750 | スピード納品が特徴。シンプルな料金体系。 |

① テントクリーニング.com

業界最大手の一つであり、豊富な実績と高い技術力でキャンパーから絶大な信頼を得ています。最大の特徴は、テントの素材や状態に合わせて洗浄方法を調整する「完全個別手洗い」にこだわっている点です。これにより、機械洗いでは難しい細部の汚れまで丁寧に落とし、生地へのダメージを最小限に抑えています。

撥水加工(「匠撥水」)やカビ取りはもちろん、UVカット加工、花粉ガード加工など、オプションの種類が非常に豊富なのも魅力。さらに、テント修理の専門部署を設けており、シームテープの貼り替えからポールの修理まで、他社では断られるような高度なリペアにも対応可能です。大切なテントにトラブルがあっても、クリーニングと同時に修理を依頼できるのは大きな安心材料です。

料金はやや高めの設定ですが、その分、品質とサービスの充実度、対応力の高さは群を抜いています。「料金よりも仕上がりの質を最優先したい」「修理もまとめてお願いしたい」という方には、最もおすすめできる業者の一つです。

参照:テントクリーニング.com 公式サイト

② spakle(スパークル)

環境と人体に優しい天然由来のEM菌配合洗剤を使用しているのが最大の特徴です。化学物質に敏感な方や、小さなお子様、ペットとキャンプに行く方でも安心して利用できます。洗浄力にも定評があり、特にグランピング施設やキャンプ場といった法人からの依頼を多数請け負っている実績が、その品質の高さを物語っています。

特に評価が高いのが「超撥水加工」です。新品以上の撥水効果を目指して開発された独自の加工で、雨天時の快適性を格段に向上させます。公式サイトでは撥水効果を検証する動画も公開されており、その性能への自信がうかがえます。

往復送料無料(北海道・沖縄・離島を除く)という分かりやすい料金体系も魅力の一つ。「テントに優しい洗剤で洗ってほしい」「撥水性能には特にこだわりたい」という方におすすめの業者です。

参照:spakle 公式サイト

③ テントクリーニング403

山梨県を拠点とし、長年培ってきた布団クリーニングのノウハウをテントクリーニングに応用している業者です。布団と同じように、テントも人の肌が触れるものという考えから、中までしっかり清潔にすることを重視しています。

この業者の大きな魅力は、比較的リーズナブルな価格設定と、梱包キット・往復送料が無料である点です。総額が分かりやすく、コストを抑えたいユーザーにとっては非常に魅力的です。料金はサイズごとに一律で設定されており、オプションも撥水加工とカビ取りに絞られているため、シンプルで選びやすいのも特徴です。

「まずは一度、気軽にプロのクリーニングを試してみたい」「余計なオプションは不要で、基本的な洗浄と撥水加工をコストパフォーマンス良くお願いしたい」というニーズにぴったりの業者です。

参照:テントクリーニング403 公式サイト

④ 協栄クリーニング

70年以上の歴史を持つクリーニングの老舗で、衣類だけでなく、テントや寝袋、アウトドアウェアなど、キャンプ用品全般のクリーニングに対応しています。長年の経験で培われた知識と技術で、多種多様な素材や汚れに対応できるのが強みです。

料金体系は「要見積もり」となっており、公式サイトのフォームからテントのメーカーや型番、状態などを送って個別に料金を算出してもらう形式です。一見手間に感じられますが、これは一つ一つのテントの状態を丁寧に見極め、最適なクリーニング方法と料金を提案するという、老舗ならではの誠実な姿勢の表れとも言えます。

タープやチェア、コットなど、テント以外のギアもまとめてクリーニングを依頼したい場合や、特殊な素材・形状のテントで他社に断られてしまった場合に、相談してみる価値のある信頼の厚い業者です。

参照:協栄クリーニング 公式サイト

⑤ ランドリーバスケット

「業界最速水準」を謳っており、工場到着から最短10営業日(約2週間)で発送するというスピーディーな対応が最大の特徴です。「次のキャンプに間に合わせたい」「急いで綺麗にしてほしい」といったニーズに応えてくれます。

料金体系も非常にシンプルで、テントのサイズに応じた3つの基本プラン(S・M・L)が設定されています。オプションは撥水加工のみで、分かりやすさを重視しています。

ただし、送料は全国一律で2,750円(税込)が別途必要になるため、その点も考慮して総額を比較することが重要です。また、修理や特殊な加工には対応していないため、基本的なクリーニングと撥水加工を迅速に済ませたい方向けのサービスと言えます。急な予定が入った際などに頼りになる業者です。

参照:ランドリーバスケット 公式サイト

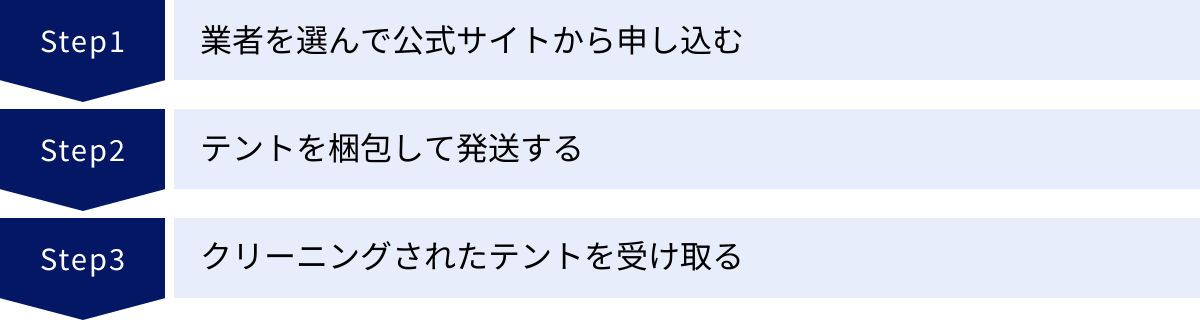

テントクリーニングの出し方・利用の流れ【3ステップ】

プロのテントクリーニングを利用するのは初めてで、手続きが難しそうだと感じている方もいるかもしれません。しかし、実際にはほとんどの業者がオンラインで完結する簡単なプロセスを採用しています。ここでは、一般的な利用の流れを3つのステップに分けて解説します。

① STEP1:業者を選んで公式サイトから申し込む

まずは、この記事で紹介した「選び方のポイント」や「おすすめ業者」を参考に、自分のニーズに合ったクリーニング業者を選びます。依頼したい業者が決まったら、その公式サイトにアクセスし、申し込み手続きに進みます。

【申し込みフォームでの入力項目例】

- お客様情報: 氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど。

- テントの情報: メーカー名、商品名(型番)、サイズ(〇人用、または床面積)、色など。分かる範囲で正確に入力します。

- オプションの選択: 撥水加工、カビ取り、修理など、希望するオプションにチェックを入れます。修理を希望する場合は、破損箇所の状況を詳しく記入したり、写真をアップロードしたりする欄が設けられていることが多いです。

- 集荷希望日: 業者によっては、申し込み時に宅配業者の集荷希望日時を指定できる場合があります。

- 支払い方法の選択: クレジットカード、銀行振込、代金引換など、業者が対応している支払い方法から選択します。

申し込みが完了すると、業者から確認のメールが届きます。その後のテントの発送方法や注意事項などが記載されているので、必ず内容をよく確認しましょう。この時点で、概算の見積もり金額が提示されることがほとんどです。

② STEP2:テントを梱包して発送する

申し込みが済んだら、次はテントを梱包して業者に発送します。梱包と発送の方法は、業者によって主に2つのパターンがあります。

パターンA:専用の梱包キットを利用する場合

申し込み後、数日で業者からテントを送るための専用バッグや段ボール箱が送られてきます。

- テントの準備: 発送前に、テントに付着した泥や草、ゴミなどを軽く払い落としておきましょう。また、テントが湿っている場合は、カビ防止のため、できるだけ乾燥させてから梱包するのがマナーです。ポールやペグ、ロープなどの付属品は、クリーニング対象外(生地を傷つける恐れがあるため)であることが多いので、指示に従って取り出しておきます。

- 梱包: 届いた専用キットに、畳んだテントを詰めます。申込書や伝票が同封されている場合は、忘れずに入れましょう。

- 発送: 同封されている着払い伝票を貼り、指定の宅配業者に集荷を依頼するか、コンビニなどに持ち込んで発送します。

パターンB:自分で梱包材を用意する場合

自分で適切なサイズの段ボール箱や丈夫な袋を用意して梱包します。

- テントの準備: パターンAと同様です。付属品の取り扱いについては、業者の指示を必ず確認してください。

- 梱包: テントが収まる大きさの段ボールを用意し、中で動かないように緩衝材などを詰めて梱包します。

- 発送: 業者が指定する方法(元払い、または着払い)で発送します。多くの場合、業者指定の住所へ自分で発送手続きを行います。

テントが業者に到着すると、専門スタッフがテントの状態を詳細に検品します。この段階で、申し込み時には分からなかった汚れや破損が見つかった場合や、カビの状態が想定よりひどい場合などには、最終的な確定見積もりと作業内容の確認の連絡が電話やメールで来ることがあります。内容に同意して初めて、実際のクリーニング作業が開始されます。

③ STEP3:クリーニングされたテントを受け取る

全てのクリーニング・加工工程が完了すると、業者から発送の連絡があります。あとは、綺麗になったテントが自宅に届くのを待つだけです。

【受け取り後のチェックポイント】

- 仕上がりの確認: テントを受け取ったら、できるだけ早く中身を確認しましょう。依頼した箇所の汚れは落ちているか、オプション加工はきちんと施されているか、全体の仕上がりは満足できるものか、などをチェックします。

- 付属品の確認: クリーニングに出したものが全て揃っているか(インナーとフライシートなど)、収納袋に正しく収められているかを確認します。

- 万が一の不備: もし仕上がりに不満な点や、輸送中の破損などが見つかった場合は、すぐに業者に連絡しましょう。多くの業者では、「再仕上げ保証」などのアフターサービスを設けています。保証期間が「到着後1週間以内」などと定められていることが多いため、確認は早めに行うことが大切です。

綺麗になったテントは、そのまま次のシーズンまで保管しておけます。これで、次回のキャンプも気持ちよくスタートできるでしょう。

自分でできるテントの洗い方と手入れのコツ

プロのクリーニングは非常に有効ですが、毎回依頼するのはコストもかかります。軽い汚れであれば、自分で手入れすることも可能です。また、日頃からのメンテナンスが、テントを長持ちさせる上で最も重要です。ここでは、自分でできる基本的な洗浄方法と、テントの寿命を延ばす保管のコツをご紹介します。

自分でテントを洗う基本的な手順

自宅でテントを洗う場合は、生地を傷めないように優しく、そして乾燥を徹底することが何よりも大切です。

【準備するもの】

- 場所: テントを広げられる庭、駐車場、または大きめの浴槽

- 洗剤: 衣類用の中性洗剤(「おしゃれ着洗い用」など)。アルカリ性や酸性の洗剤は、防水コーティングを傷める可能性があるため避けてください。

- 道具: 柔らかいスポンジやマイクロファイバークロス、毛先の柔らかいブラシ(歯ブラシなど)

- その他: 水道とホース、またはシャワー

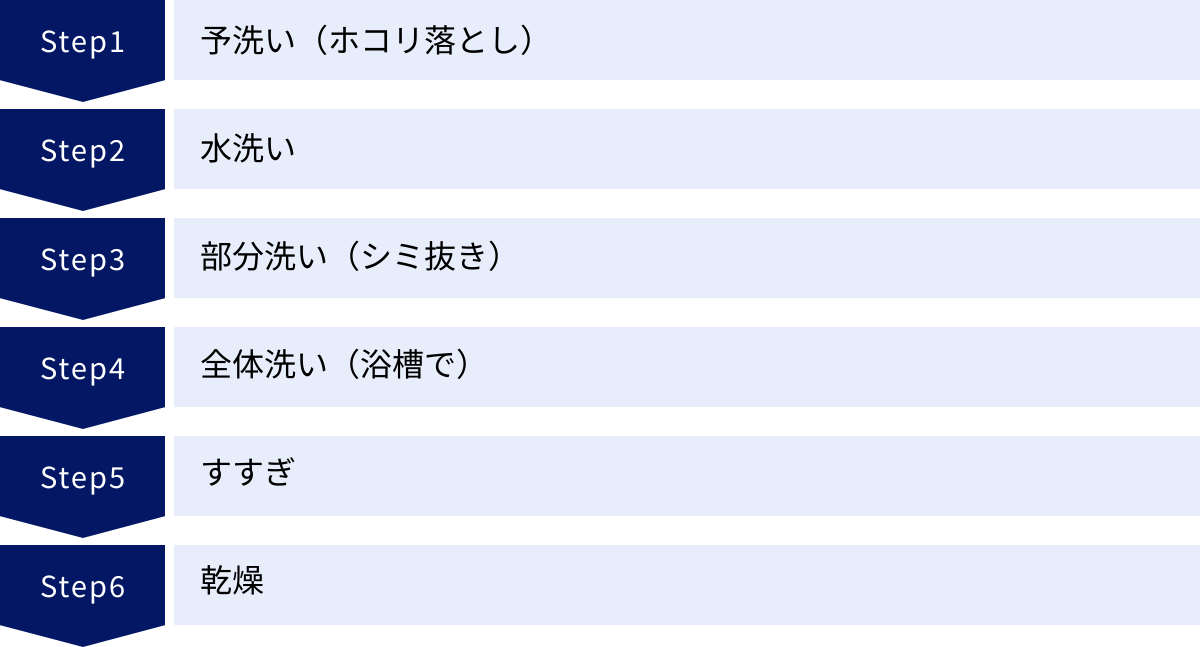

【洗浄手順】

- 予洗い(ホコリ落とし): まず、テントを広げ、表面に付着している砂や土、枯れ葉などを、ほうきや柔らかいブラシで優しく払い落とします。

- 水洗い: 次に、ホースやシャワーでテント全体に水をかけ、大まかな汚れを洗い流します。

- 部分洗い(シミ抜き): 泥汚れや食べこぼしのシミなど、特に汚れがひどい部分に、水で薄めた中性洗剤をつけたスポンジで、優しく叩くようにして汚れを浮かせます。ゴシゴシ強くこすると生地やコーティングを傷める原因になるので、絶対に避けてください。ジッパー周りなどの細かい部分は歯ブラシを使うと便利です。

- 全体洗い(浴槽で): 浴槽にぬるま湯(30℃程度)を張り、規定量の中性洗剤を溶かします。そこにテントを浸し、優しく押し洗いします。足で踏み洗いするのも効果的ですが、滑らないように注意してください。

- すすぎ: 洗剤成分が残っていると、生地の劣化や変色の原因になります。浴槽の水を入れ替えながら、泡が出なくなるまで何度も丁寧にすすぎます。ホースやシャワーで洗い流す場合は、十分な時間をかけてください。

- 乾燥: これが最も重要な工程です。まず、タオルなどで軽く水気を拭き取ります。その後、風通しの良い「日陰」で、完全に乾くまで干します。直射日光は紫外線による生地の劣化を早めるため、必ず避けてください。物干し竿を2本使うなどして、生地同士が重ならないように広げて干すのが理想です。表面が乾いたと思っても、縫い目や生地の重なった部分は乾きにくいので、数日間は干し続けるくらいの気持ちで、徹底的に乾燥させましょう。

【注意点】

- 洗濯機・乾燥機は絶対に使用しない: テントの生地や防水コーティングに深刻なダメージを与え、修復不可能になる恐れがあります。

- 高圧洗浄機は使用しない: 水圧が強すぎて、生地を傷つけたり、シームテープを剥がしたりする原因になります。

テントを長持ちさせる保管方法

高価なテントを長く愛用するためには、クリーニングだけでなく、日頃の使い方と保管方法が非常に重要です。以下の3つのポイントを徹底するだけで、テントの寿命は大きく変わります。

使用後は毎回しっかり乾燥させる

テントの劣化を招く最大の原因は「湿気」です。湿気はカビを発生させるだけでなく、「加水分解」という化学反応を引き起こします。加水分解とは、テントの裏面に施されているポリウレタン(PU)コーティングが、空気中の水分と反応してボロボロに分解されてしまう現象です。これにより、耐水性が失われるだけでなく、生地全体がベタベタするようになります。

この加水分解を防ぐ唯一の方法が「乾燥」です。キャンプから帰ったら、たとえ雨に降られていなくても、必ずテントを広げて完全に乾燥させる習慣をつけましょう。夜露や結露で、見た目以上に湿気を含んでいるものです。風通しの良い場所で、裏も表もまんべんなく風に当てるのが理想です。

目立つ汚れはその場で拭き取る

キャンプ中に鳥のフンが付いたり、ジュースをこぼしたりした場合は、放置せずにその場で対処するのが基本です。汚れは、時間が経つほど繊維の奥に染み込み、落としにくくなります。

濡れたタオルやウェットティッシュで、汚れた部分を優しく拭き取りましょう。この一手間をかけるだけで、後の本格的なクリーニングが格段に楽になりますし、シミとして定着するのを防げます。

直射日光・高温多湿を避けて保管する

完全に乾燥させたテントは、付属の収納袋に入れて保管しますが、その保管場所も重要です。

- 避けるべき場所:

- 直射日光が当たる場所: 紫外線は生地の色褪せや強度低下を招きます。

- 高温多湿になる場所: 車のトランクの中、屋外の物置、押し入れの奥などは、夏場に高温多湿になりやすく、加水分解やカビのリスクを高めます。

- 理想的な場所:

- 風通しの良い冷暗所: 室内であれば、クローゼットの上棚やベッドの下など、比較的温度変化が少なく、湿気がこもりにくい場所が適しています。

また、長期間使用しない場合でも、たまに収納袋から出して広げ、空気に触れさせることで、湿気がこもるのを防ぎ、生地の状態をチェックすることができます。定期的なメンテナンスこそが、最高の延命措置なのです。

テントクリーニングに関するよくある質問

最後に、テントクリーニングを検討している方が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

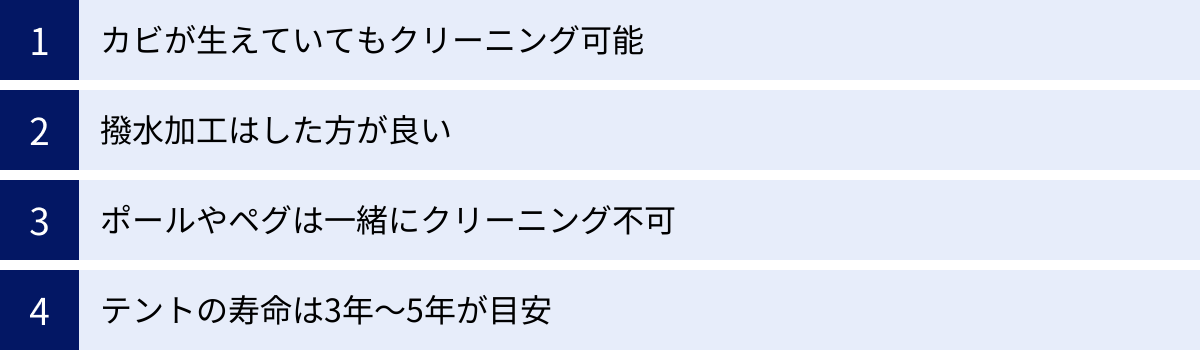

カビが生えていてもクリーニングできますか?

はい、ほとんどの業者でカビが生えたテントのクリーニングに対応しています。

ただし、通常のクリーニング料金とは別に、「カビ取り加工」としてオプション料金が発生することが一般的です。専門の薬剤を使用してカビ菌を除去しますが、いくつか注意点があります。

- カビ跡は残る可能性がある: カビ菌そのものは死滅させられても、カビが繁殖する過程で生地が変色してしまった「シミ(カビ跡)」は、色素沈着のため完全に消えない場合があります。

- 生地へのダメージ: カビの浸食が深い場合、クリーニング後も生地が脆くなっていたり、防水コーティングが剥がれていたりすることがあります。

カビを見つけたら、それ以上繁殖させないためにも、放置せずにできるだけ早く専門業者に相談することをおすすめします。

撥水加工はした方がいいですか?

はい、クリーニングと同時に撥水加工を行うことを強くおすすめします。

テントの撥水性能は、使用による摩擦や汚れの付着によって確実に低下していきます。クリーニングで汚れをリセットしたクリーンな状態の生地に撥水加工を施すことで、その効果を最大限に発揮できます。

撥水加工のメリットは、

- 雨天時の浸水を防ぎ、キャンプの快適性が向上する

- 生地が水分を吸いにくくなるため、乾燥時間が短縮される

- 汚れが付着しにくくなり、次からの手入れが楽になる

など、多岐にわたります。テントの機能性を維持し、長く快適に使うための投資として、非常にコストパフォーマンスの高いオプションと言えるでしょう。

ポールやペグも一緒にクリーニングできますか?

いいえ、基本的にポール、ペグ、ガイロープなどの付属品はクリーニングの対象外です。

これらの硬い金属製の付属品を一緒に洗浄すると、輸送中や洗浄工程でテントのデリケートな生地を傷つけたり、破いてしまったりするリスクが非常に高いためです。

クリーニングを依頼する際は、必ずこれらの付属品をテント本体から取り外し、自分で保管しておきましょう。ポールやペグの汚れは、濡れた布で拭き取るなど、簡単なセルフメンテナンスで十分です。

テントの寿命はどのくらいですか?

テントの寿命は、使用頻度、保管状況、そしてテントの素材によって大きく異なりますが、一般的に防水性能の要であるポリウレタン(PU)コーティングの寿命が、製造から3年~5年程度と言われています。

この期間を過ぎると、前述した「加水分解」が始まり、生地のベタつきやコーティングの剥離が目立つようになります。こうなると、クリーニングや修理での完全な回復は難しくなります。

しかし、これはあくまで目安です。使用後に必ず完全乾燥させ、冷暗所で保管するといった適切なメンテナンスを続けることで、テントの寿命を5年以上に延ばすことも十分に可能です。逆に、濡れたまま放置するような扱い方をすれば、1~2年でダメになってしまうこともあります。定期的なプロのクリーニングと日々の正しい手入れが、大切なテントと長く付き合うための鍵となります。

定期的なクリーニングで大切なテントを長持ちさせよう

この記事では、テントクリーニングの必要性から料金相場、業者の選び方、おすすめの業者、そして自分で行うメンテナンス方法まで、幅広く解説してきました。

テントクリーニングは、単に汚れを落とすだけのサービスではありません。カビや生地の劣化を防ぎ、失われた撥水性を取り戻し、テントの寿命そのものを延ばすための「大切なギアへの投資」です。自分では難しい専門的なメンテナンスをプロに任せることで、時間と労力を節約できるだけでなく、洗浄や乾燥の失敗リスクを回避できるという大きな安心感も得られます。

年に一度のシーズンオフや、特に汚れがひどくなったタイミングでプロのクリーニングを利用し、普段は使用後の乾燥と正しい保管を徹底する。このサイクルを実践することが、あなたの愛用テントを常にベストなコンディションに保ち、これからも長く快適なキャンプライフを楽しむための最も効果的な方法です。

この記事を参考に、あなたのテントに最適なクリーニング業者を見つけ、次のキャンプを最高の状態で迎える準備を始めてみてはいかがでしょうか。