お気に入りのスーツやコート、繊細な素材のセーターなど、大切な衣類を長持ちさせるために欠かせない「ドライクリーニング」。クリーニング店の代名詞ともいえるこの洗濯方法ですが、「水洗いと何が違うの?」「どんな仕組みで汚れが落ちるの?」「家庭で同じことはできないの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

衣類のタグに書かれた「ドライマーク」を見て、なんとなくクリーニングに出しているものの、その本当の意味や適切な利用シーンを理解している人は意外と少ないかもしれません。ドライクリーニングの特性を知ることは、衣類を最適な状態に保ち、無駄な出費や衣類を傷めるリスクを避けるために非常に重要です。

この記事では、ドライクリーニングの基本的な仕組みから、水洗いやプロによる「ウェットクリーニング」との根本的な違い、メリット・デメリットまでを徹底的に解説します。さらに、どんな衣類をドライクリーニングに出すべきかの見分け方、料金相場や適切な頻度、そして多くの人が誤解しがちな「家庭でのドライクリーニング」の可否についても、専門的な視点から分かりやすく紐解いていきます。

この記事を最後まで読めば、あなたはもうクリーニング店の前で迷うことはありません。衣類の素材や汚れの種類に応じて最適な洗濯方法を選択し、大切な一着をいつまでも美しく保つための知識が身につくはずです。

目次

ドライクリーニングとは

ドライクリーニングは、多くの人が一度は利用したことがあるであろう、非常にポピュラーな衣類の洗浄方法です。しかし、その名前から「乾いたまま洗う」といったイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実際には少し異なります。ここでは、ドライクリーニングの基本的な定義と、その洗浄がどのような仕組み・工程で行われているのかを詳しく見ていきましょう。

水を使わず「有機溶剤」で洗う洗濯方法

ドライクリーニングの最大の特徴は、その名の通り「ドライ」、つまり水(H₂O)を一切使用せずに衣類を洗浄する点にあります。水の代わりに使われるのが、「有機溶剤」と呼ばれる特殊な液体です。これは、油を溶かす性質を持つ化学薬品の総称で、家庭の洗濯では決して使用されることのない専門的な洗浄剤です。

なぜ、わざわざ水ではなく有機溶剤を使うのでしょうか。その理由は、ウール、カシミヤ、シルクといった天然繊維や、レーヨン、キュプラのような再生繊維は、水に濡れると縮んだり、型崩れしたり、風合いが損なわれたりする特性を持っているからです。水は繊維の内部に浸透し、繊維を膨潤(膨らませる)させます。その後の乾燥過程で繊維が元の形に戻りきらず、結果として縮みや型崩れが発生するのです。

一方、有機溶剤は繊維の内部にほとんど浸透せず、表面の汚れだけを溶かし出すため、衣類の寸法や形状、素材本来の風合いを維持したまま洗浄できます。これが、スーツやコート、ドレスといった形が重要な衣類や、デリケートな素材の衣類にドライクリーニングが不可欠とされる理由です。

使用される有機溶剤には、主に以下のような種類があります。

- 石油系溶剤: 最も広く使われている溶剤で、洗浄力は比較的マイルドです。衣類へのダメージが少ないため、多くのデリケートな衣類に使用されます。ただし、引火性があるため、消防法に基づく厳格な管理が求められます。

- 塩素系溶剤(パークロロエチレン): 石油系よりも洗浄力が高く、特に油汚れに対して強力な効果を発揮します。しかし、素材への影響も強いため、使用できる衣類が限られます。また、環境や健康への配慮から、近年では使用が減少傾向にあります。

- フッ素系溶剤: 洗浄力は穏やかですが、素材への影響が非常に少なく、デリケートな衣類や装飾品が付いた衣類に適しています。

- シリコーン系溶剤: 化粧品にも使われるシリコーンをベースにした溶剤で、非常に柔らかい仕上がりになるのが特徴です。環境負荷が少ないとされています。

このように、クリーニング店では衣類の素材や汚れの種類に応じて、最適な有機溶剤を使い分けています。「ドライクリーニング」とは、単なる一つの洗浄方法ではなく、専門的な知識と設備を駆使して行われる高度な技術なのです。

ドライクリーニングの仕組み・工程

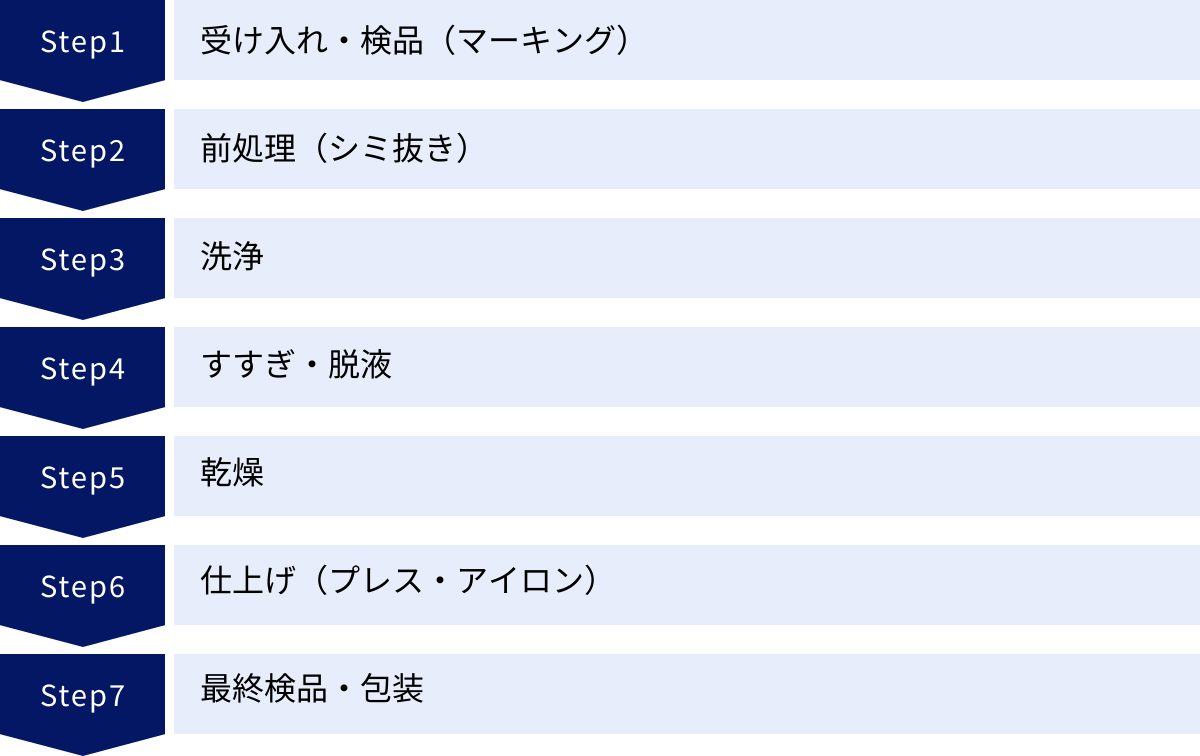

では、クリーニング店に預けた衣類は、どのような工程を経てきれいに仕上がるのでしょうか。一般的なドライクリーニングのプロセスは、家庭の洗濯とは全く異なる、専門的な手順で進められます。

- 受け入れ・検品(マーキング)

まず、お客様から預かった衣類を一点一点丁寧にチェックします。素材の確認、ポケットの中の確認、ボタンや装飾品の緩み、ほつれや破れの有無などを確認。そして最も重要なのが、シミや汚れの種類と位置の確認です。この情報をもとに、後の洗浄方法や前処理を決定します。他の人の衣類と混ざらないよう、一点ごとに管理タグ(タック)が取り付けられます。 - 前処理(シミ抜き)

検品で見つかったシミや特にひどい汚れに対して、洗浄前に部分的な処理を施します。これは「スポッティング」とも呼ばれ、シミの種類(油性、水性、不溶性など)に応じて専門の薬剤を使い、熟練の技術者が手作業で行います。この前処理の技術力が、クリーニング店の品質を大きく左右すると言っても過言ではありません。例えば、ボールペンのインク、ワインのシミ、血液など、原因が分かっている場合は、この段階で的確な処置が施されます。 - 洗浄

衣類は、ドライクリーニング専用の洗濯機に投入されます。この機械は、家庭用洗濯機とは異なり、洗浄から乾燥までを一つの槽内で行える密閉構造になっています。衣類の素材や色に応じて分類(例:白物と色物、デリケート素材など)され、適切な有機溶剤と共に洗浄槽へ。機械がゆっくりと回転し、衣類を傷めないように優しく洗い上げます。洗浄時間は、汚れの度合いや素材に応じて10分〜30分程度です。 - すすぎ・脱液

洗浄で汚れた溶剤は排出され、フィルターでろ過されて不純物が取り除かれます。その後、きれいな溶剤が再度注入され、すすぎが行われます。すすぎが終わると、洗濯槽を高速回転させて遠心力を利用し、衣類に含まれた溶剤を振り落とします(脱液)。 - 乾燥

脱液後、そのまま同じ洗濯槽内で乾燥工程に入ります。温風を送り込むことで、衣類に残った微量の有機溶剤を完全に気化させます。このとき気化した溶剤は、機械内部の冷却装置によって再び液体に戻され、回収・ろ過された上で再利用されます。この回収システムにより、溶剤が大気中に放出されるのを防ぎ、環境への影響を最小限に抑えています。 - 仕上げ(プレス・アイロン)

洗浄・乾燥が終わった衣類は、形を整えるための仕上げ工程に移ります。スーツやスラックスは専用のプレス機で立体的に、シャツは人体型の仕上げ機で美しく、ブラウスやワンピースは職人が手作業でアイロンをかけます。素材の特性を理解したプロの手によって、新品のようなシルエットと風合いが蘇ります。 - 最終検品・包装

仕上がった衣類は、最終チェックを受けます。シミは完全に落ちているか、プレスはきれいか、ボタンなどの付属品に問題はないかなど、厳しい目で確認されます。すべてのチェックをクリアした衣類は、ホコリよけのビニールカバーがかけられ、お客様にお渡しできる状態になります。

このように、ドライクリーニングは多くの専門的な工程を経て行われており、単に「洗う」だけでなく、衣類の状態を総合的にメンテナンスするサービスなのです。

水洗い(ランドリー)との違い

ドライクリーニングの概要がわかったところで、次に私たちの最も身近な洗濯方法である「水洗い(ランドリー)」との違いを掘り下げていきましょう。両者は洗浄の原理から得意な汚れ、仕上がりまで、あらゆる面で対照的な特徴を持っています。この違いを理解することが、適切な洗濯方法を選ぶ第一歩です。

| 比較項目 | ドライクリーニング | 水洗い(ランドリー) |

|---|---|---|

| 洗浄媒体 | 有機溶剤(油性) | 水 |

| 洗浄原理 | 油を溶かして汚れを剥がす | 水と洗剤の力で汚れを浮かす |

| 得意な汚れ | 油溶性の汚れ(皮脂、化粧品、油シミなど) | 水溶性の汚れ(汗、ジュース、醤油など) |

| 衣類への影響 | 型崩れ・縮みが起きにくい | 縮み・シワ・色落ちのリスクあり |

| 仕上がり | 風合いを保ち、パリッとした仕上がり | さっぱりとした清潔感のある仕上がり |

| 主な対象 | ウール、シルク、スーツ、コートなど | 綿、麻、ポリエステル、肌着、タオルなど |

洗浄方法の違い

両者の最も根本的な違いは、汚れを落とすための「媒体」と「原理」にあります。一方は「油」、もう一方は「水」を使い、全く異なるアプローチで衣類をきれいにします。

ドライクリーニングは油で汚れを落とす

ドライクリーニングで使用する有機溶剤は、簡単に言えば「油性」の液体です。化学の世界には「似たものは似たものを溶かす(Like dissolves like)」という大原則があります。これは、油性の物質は油性の液体に溶けやすく、水性の物質は水性の液体に溶けやすいという性質のことです。

例えば、油性マジックのインクが手についた時、水で洗ってもなかなか落ちませんが、クレンジングオイルや除光液のような油性・有機溶剤系の液体を使うと簡単に落ちます。これと全く同じ原理です。ドライクリーニングは、有機溶剤という「油」を使って、衣類に付着した皮脂や食用油などの「油汚れ」を溶かし出して除去する洗浄方法なのです。

この方法の利点は、前述の通り、ウールやシルクのような水に弱い繊維を傷めないことです。繊維の内部に溶剤が浸透しにくいため、繊維が膨らんだり、絡み合ったりすることがなく、衣類本来の形や質感を保ったまま洗浄が完了します。

水洗いは水で汚れを落とす

一方、家庭で行う水洗い(ランドリー)は、その名の通り「水」を洗浄の主役とします。しかし、水だけでは油汚れを落とすことはできません。そこで活躍するのが「洗剤」です。

洗濯洗剤の主成分である「界面活性剤」は、一つの分子の中に水になじみやすい「親水基」と、油になじみやすい「親油基」の両方を持っています。洗濯槽の中で、界面活性剤の親油基が衣類に付着した皮脂などの油汚れに吸着します。そして、親水基が水と結びつくことで、汚れを繊維から引き剥がし、水中に分散させるのです。

さらに、水洗いは洗濯機の回転による「もみ洗い」「たたき洗い」といった物理的な力を加えて、汚れを強制的に引き剥がす効果も利用します。この物理的な作用は汚れ落ちを助ける一方で、デリケートな衣類にとっては型崩れや生地の傷みの原因にもなり得ます。

落とせる汚れの種類の違い

洗浄原理が異なるため、当然ながら得意とする汚れの種類も正反対になります。衣類に付着する汚れは、大きく「油溶性」と「水溶性」に分けられますが、どちらの汚れが付着しているかによって、選ぶべき洗濯方法は変わってきます。

ドライクリーニングが得意な汚れ:油溶性の汚れ

油溶性の汚れとは、水には溶けにくく、油(有機溶剤)に溶けやすい性質を持つ汚れのことです。これらは日常生活の様々な場面で衣類に付着します。

- 皮脂汚れ: 襟や袖口の黄ばみ・黒ずみの主な原因。

- 化粧品: ファンデーション、口紅、日焼け止めなど。

- 食べこぼし: バター、マヨネーズ、ドレッシング、チョコレート、ラーメンのスープの油分など。

- 油性のインク: ボールペン、油性マジックなど。

- その他: 機械油、排気ガスに含まれる油煙など。

これらの汚れは、家庭での水洗いだけでは完全に落としきることが難しく、繊維の奥に残ってしまいがちです。特に皮脂汚れは、付着した直後は目立たなくても、酸化すると黄ばみとなって現れるため、スーツやコートなど頻繁に洗えない衣類は、定期的なドライクリーニングでリセットすることが重要です。

水洗いが得意な汚れ:水溶性の汚れ

水溶性の汚れとは、水に溶けやすい性質を持つ汚れです。これらはドライクリーニングの有機溶剤には溶けにくいため、落とすのが苦手です。

- 汗: 塩分、尿素、アンモニアなど、ニオイや黄ばみの原因。

- 飲みこぼし: ジュース、コーヒー(砂糖・ミルクなし)、お茶、醤油、ソースなど。

- その他: 泥、ホコリ、塩分など。

特に汗の成分は、ドライクリーニングではほとんど落ちません。夏場に着たスーツをドライクリーニングに出しても、汗の成分は繊維に残ったままになります。これが蓄積すると、生地がゴワついたり、後から黄ばみが浮き出てきたり、ニオイの原因になったりします。そのため、汗をたくさんかいた衣類には、後述する「ウェットクリーニング」や、オプションの「汗抜き加工」が有効になります。

仕上がりの違い

洗浄方法と落とせる汚れが違う結果、仕上がりにも明確な差が生まれます。

ドライクリーニングは、繊維への負担が少ないため、カシミヤの滑らかさやウールのふっくら感といった素材本来の風合いを損なうことなく仕上げられます。また、プロによるプレス仕上げがセットになっているため、スーツのラペル(襟)やパンツのセンタープレスなどがパリッと決まり、立体感のあるシルエットが蘇ります。新品のような見た目と手触りを復元したい場合に最適です。

対して水洗いは、繊維の奥の汗やニオイの原因菌まで洗い流すため、さっぱりとした爽快感のある仕上がりになります。特に肌着やタオル、Tシャツなど、直接肌に触れる衣類は水洗いが適しています。ただし、前述の通り、繊維が水を含むことによる縮みやシワ、ごわつきが発生しやすく、アイロンがけなどの後処理が必要になることが多いです。

このように、ドライクリーニングと水洗いは、それぞれに長所と短所があります。どちらが優れているというわけではなく、衣類の素材、付着した汚れの種類、そして求める仕上がりに応じて賢く使い分けることが、衣類を長持ちさせる秘訣なのです。

ウェットクリーニングとの違い

ドライクリーニングと水洗い(ランドリー)の二者択一で考えていると、「ドライクリーニング指定だけど、汗汚れが気になる…」というジレンマに陥ることがあります。そんな悩みを解決するのが、第三の選択肢「ウェットクリーニング」です。これはクリーニングのプロフェッショナルだけが行える特殊な水洗い技術で、ドライとランドリーの”いいとこ取り”を目指した洗浄方法です。

ウェットクリーニングとは

ウェットクリーニングとは、一言で表すなら「本来、水洗いできないデリケートな衣類を、専門家が特別な技術と設備を用いて水で洗う方法」です。洗濯表示で「桶に×(水洗い不可)」かつ「ドライクリーニング可」となっている衣類、例えばウールのスーツやシルクのブラウス、レーヨンのワンピースなどが主な対象となります。

家庭で行う「おしゃれ着洗い」とは全く次元の違う、高度な専門技術です。クリーニング店では、以下のような細心の注意を払いながらウェットクリーニングを行います。

- 専用の洗剤と助剤: 繊維を保護し、縮みや色落ちを極限まで抑えるために開発された専用の中性洗剤や、風合いを復元する柔軟剤などを使用します。

- 厳密な水温管理: 繊維が最も安定する温度(多くは常温以下の冷水)で洗浄し、縮みのリスクを最小限に抑えます。

- 衣類に合わせた洗浄方法: 水流をコントロールできる専用の洗濯機を使用したり、場合によっては一点ずつ手作業で優しく押し洗いしたりします。

- 特殊な乾燥技術: 自然乾燥に近い状態で、かつ型崩れが起きないように、静止乾燥機や立体乾燥機など特殊な設備を用いて乾燥させます。

- 高度な仕上げ技術: 水洗いによってわずかに変化した可能性のある風合いや寸法を、アイロンやプレス技術を駆使して丁寧に復元します。

このように、ウェットクリーニングは素材科学の知識と熟練の技術、そして専門的な設備が三位一体となって初めて可能になる洗浄方法です。その最大の目的は、ドライクリーニングでは落とすことのできない「汗」などの水溶性の汚れを除去し、さっぱりとした着心地を取り戻すことにあります。

ドライクリーニングとウェットクリーニングの使い分け

ドライクリーニングとウェットクリーニングは、どちらもプロが行うクリーニングですが、得意な汚れが正反対であるため、目的によって使い分けることが重要です。

| 項目 | ドライクリーニング | ウェットクリーニング |

|---|---|---|

| 洗浄方法 | 有機溶剤を使用 | 特殊な技術で水洗い |

| 得意な汚れ | 油溶性の汚れ(皮脂、油シミ、ファンデーション) | 水溶性の汚れ(汗、飲みこぼし、ニオイ) |

| 対象衣類 | 水に弱いデリケートな素材全般 | ドライ指定だが特に汗汚れが気になる衣類 |

| 料金 | 標準的なクリーニング料金 | ドライクリーニング料金の1.5倍~2倍程度が相場 |

| メリット | 型崩れしにくい、風合いを維持しやすい | 汗汚れが落ちて抜群のさっぱり感、黄ばみ予防 |

| デメリット | 汗汚れが残る、溶剤臭の可能性 | 若干の風合い変化リスク、料金が高い、時間がかかる |

この違いを踏まえて、具体的な使い分けのシナリオを考えてみましょう。

シナリオ1:シーズンの終わりにスーツをクリーニングに出す

- 通常の場合: 主な汚れは襟や袖の皮脂汚れと考えられるため、基本的なドライクリーニングで十分です。油溶性の皮脂汚れをしっかり落とし、プレス仕上げでシルエットを整えます。

- 夏場に頻繁に着たスーツの場合: 皮脂汚れに加えて、大量の汗を吸い込んでいる可能性が高いです。この場合、まずドライクリーニングで皮脂汚れを落とし、その上でウェットクリーニング(または汗抜きオプション)を追加するのが理想的です。これにより、油溶性と水溶性の両方の汚れを一掃でき、次のシーズンも気持ちよく着用できます。汗を放置すると、黄ばみやカビ、悪臭の原因になるため、衣替え前のメンテナンスとして非常に有効です。

シナリオ2:シルクのブラウスにジュースをこぼしてしまった

- ジュースは水溶性の汚れです。しかし、シルクは水に非常に弱く、家庭で洗うと光沢が失われたり、シミが輪ジミになったりするリスクが高いです。このようなケースこそ、ウェットクリーニングの出番です。プロの技術で水溶性のシミを除去しつつ、シルクの風合いへのダメージを最小限に抑えてくれます。

シナリオ3:高級ダウンジャケットのクリーニング

- ダウンジャケットの汚れは、外側の皮脂汚れと、内側にこもった汗の両方が考えられます。多くのクリーニング店では、ダウン専用のウェットクリーニングコースを用意しています。これにより、羽毛(ダウン)が含む汗や湿気を洗い流し、本来の保温性やふんわり感を回復させることができます。ドライクリーニングだけでは、この「ふんわり感」の回復は難しい場合があります。

ウェットクリーニングは、多くの店舗で「オプション加工」として提供されています。「汗抜き加工」「W(ダブル)ウォッシュ」といった名称で呼ばれることもあります。料金は高めになりますが、お気に入りの一着を長く快適に着続けるための投資と考えることができます。特に衣替えのタイミングや、目に見えなくても汗をかいたと感じる衣類には、積極的に利用を検討する価値があるでしょう。

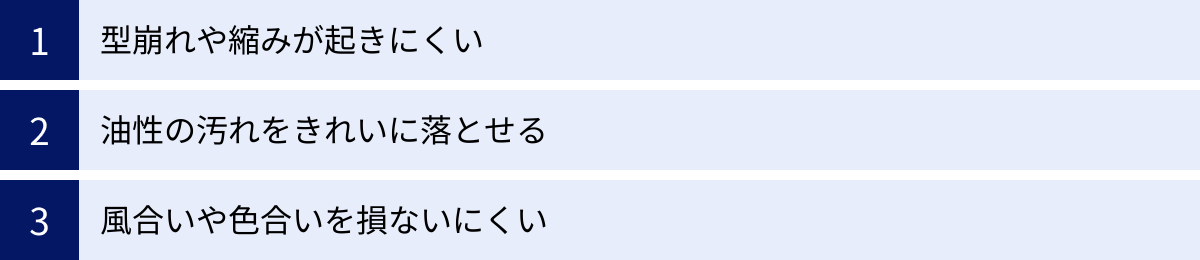

ドライクリーニングのメリット

これまで見てきたように、ドライクリーニングは水洗いとは全く異なる特性を持っています。その特性から生まれるメリットは、特にデリケートな衣類やファッション性を重視する衣類にとって、かけがえのないものです。ここでは、ドライクリーニングがもたらす3つの大きなメリットを改めて整理します。

型崩れや縮みが起きにくい

ドライクリーニング最大のメリットは、衣類のシルエットや寸法を維持できる点にあります。これは、洗浄に水を使わず、繊維内部に浸透しにくい有機溶剤を使用するという、その原理に由来します。

水洗いの際、特にウールやカシミヤのような動物性繊維は、表面が人間の髪の毛のキューティクルのような「スケール」という鱗状の構造で覆われています。水に濡れるとこのスケールが開き、繊維同士が絡み合いやすくなります。洗濯時の揉まれる力と乾燥によって、絡み合った繊維が固まってしまう現象が「フェルト化」であり、これが縮みの主な原因です。

また、スーツやジャケット、コートといった衣類は、表地だけでなく、裏地、芯地、肩パッドなど、性質の異なる複数の素材を組み合わせて作られています。これらの素材が水を含むと、それぞれの収縮率が異なるため、全体として歪みやねじれが生じ、「型崩れ」が起きてしまいます。

ドライクリーニングでは、有機溶剤が繊維を膨潤させることがほとんどないため、スケールが開くこともなく、異素材間の収縮差も発生しません。そのため、ウールのセーターはふっくらしたままのサイズを保ち、スーツは計算された立体的なシルエットを崩すことなく洗浄できます。衣類の「形」を守ることにおいて、ドライクリーニングの右に出るものはないと言えるでしょう。

油性の汚れをきれいに落とせる

家庭洗濯で最も手こずるのが、油性の汚れです。水と油が反発し合う性質上、水洗いと一般的な洗剤だけでは、繊維の奥に染み込んだ油汚れを完全に除去するのは困難です。しかし、ドライクリーニングは、この油性汚れの除去を最も得意としています。

「油汚れは油で落とす」という化学の基本原則に基づき、有機溶剤が衣類に付着した油性汚れを効果的に溶かし出します。具体的には、以下のような日常生活で付着しやすい頑固な汚れに絶大な効果を発揮します。

- 襟・袖の皮脂汚れ: 着用するたびに蓄積する皮脂は、放置すると酸化して黄ばみや黒ずみになります。ドライクリーニングはこれらの皮脂を根本から分解・除去します。

- 食べ物の油シミ: スパゲッティのソース、天ぷらの油、ドレッシング、バターなど、うっかりつけてしまった油シミもきれいに落とすことができます。

- 化粧品: 女性にとって悩みの種であるファンデーションや口紅の汚れも、その多くが油性成分を含んでいるため、ドライクリーニングが非常に有効です。

- ボールペンのインク: 油性ボールペンのインクも、専門的な前処理とドライクリーニングの組み合わせで除去できる可能性が高まります。

これらの汚れは、見た目の美観を損なうだけでなく、放置すると生地を傷めたり、害虫のエサになったりすることもあります。大切な衣類に付着した油性汚れを、生地を傷めることなくリセットできる点は、ドライクリーニングの非常に大きな価値です。

風合いや色合いを損ないにくい

お気に入りの衣類は、そのデザインだけでなく、手触り(風合い)や色合いも魅力の一部です。ドライクリーニングは、これらの要素を保護する上でも優れた性能を持っています。

まず風合いについて。水洗いは、洗濯槽内での衣類同士の摩擦や、繊維の膨潤・乾燥の過程で、生地表面にダメージを与えやすいという側面があります。これにより、カシミヤの滑らかな光沢が失われたり、シルクがごわついたりすることがあります。一方、ドライクリーニングは、溶剤の中で衣類が優しく揺り動かされるように洗われるため、物理的な摩擦が少なく、デリケートな素材の繊細な風合いを保ちやすいのです。

次に色合いです。水洗いを繰り返すと、染料が水に溶け出して徐々に色が薄くなったり、他の衣類に色移り(移染)したりすることがあります。特に濃色の衣類や、複数の色が使われているプリント柄の衣類などはそのリスクが高まります。有機溶剤は、水に比べて染料を溶かし出す力が弱いため、色落ちや色泣き(色がにじむ現象)のリスクが格段に低くなります。これにより、衣類の鮮やかな色合いを長期間楽しむことができます。

まとめると、ドライクリーニングは「形」「汚れ(油性)」「質感・色」という、衣類の価値を構成する重要な要素を守るための最適な洗濯方法であると言えます。特に、ファッション性や素材の良さを重視する衣類にとっては、欠かすことのできないメンテナンス手段なのです。

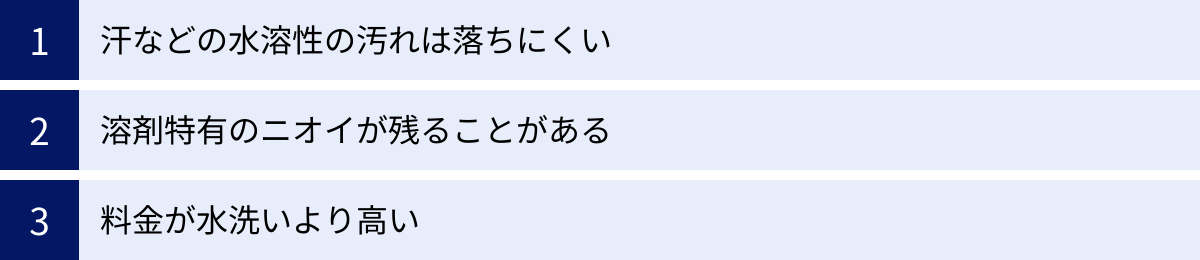

ドライクリーニングのデメリット

多くのメリットがある一方で、ドライクリーニングは万能ではありません。その特性上、いくつかのデメリットや限界も存在します。これらを理解しておくことで、クリーニングに出したのに「思ったほどきれいにならなかった」「何か臭う」といった失敗を防ぐことができます。

汗などの水溶性の汚れは落ちにくい

ドライクリーニング最大の弱点は、水溶性の汚れ、特に「汗」の除去が苦手なことです。これは、洗浄に使う有機溶剤が「油性」であるため、水に溶ける性質の汚れとはなじまず、効果的に洗い流すことができないからです。

汗には、塩分、尿素、アンモニア、乳酸といった様々な水溶性の成分が含まれています。これらが繊維に残ったままだと、以下のような問題を引き起こします。

- 黄ばみ: 汗の成分が空気中の酸素や紫外線と反応して酸化し、時間の経過とともに黄色く変色します。クリーニングから返ってきた直後はきれいでも、クローゼットで保管している間に襟元などが黄ばんでくるのは、この「残った汗」が原因であることが多いです。

- ニオイ: 汗の成分をエサにして雑菌が繁殖し、不快なニオイを発生させます。ドライクリーニングは殺菌効果もありますが、ニオイの元となる成分自体が残っていては、根本的な解決にはなりません。

- 生地のゴワつき・変質: 汗に含まれる塩分などが繊維に固着し、生地がゴワゴワした手触りになることがあります。また、長期間放置すると繊維自体を脆くしてしまう可能性もあります。

- カビ・虫食いの原因: 汗や食べこぼしなどの汚れは、カビや衣類害虫にとって格好の栄養源となります。

夏場に着用したスーツやジャケット、直接肌に触れることの多いセーターなどを、通常のドライクリーニングに出しただけでは、これらの水溶性の汚れはほとんど落ちていないと考えた方がよいでしょう。このデメリットを補うために、多くのクリーニング店ではオプションとして「汗抜き加工」や「ウェットクリーニング」を用意しています。これらは追加料金がかかりますが、衣類を長持ちさせるためには非常に効果的な投資です。

溶剤特有のニオイが残ることがある

クリーニングから戻ってきた衣類から、石油のような、あるいは甘ったるいような独特のニオイを感じた経験はないでしょうか。これは、ドライクリーニングで使用した有機溶剤が、衣類にわずかに残留していることが原因です。

このニオイが残る主な理由としては、以下の二つが考えられます。

- 乾燥が不十分: 乾燥工程で溶剤を完全に気化させきれなかった場合、液体の溶剤が繊維に残留し、ニオイの原因となります。特に、厚手のコートやダウンジャケットなどは乾燥に時間がかかるため、注意が必要です。

- 溶剤管理が不適切: ドライクリーニングの溶剤は、フィルターでろ過しながら繰り返し使用されます。しかし、このフィルターのメンテナンスが不十分で、溶剤に汚れ(特に皮脂などの酸化した油)が蓄積していると、その汚れた溶剤のニオイがきれいになったはずの衣類に逆付着してしまうことがあります。これが「クリーニングに出したのに、かえって嫌なニオイがついてきた」という現象の正体です。

通常、適切に管理・乾燥されていれば、ニオイはほとんど残りません。もし戻ってきた衣類から強いニオイがする場合は、そのクリーニング店の品質管理に問題がある可能性も考えられます。一時的な対処法としては、ビニールカバーを外し、風通しの良い日陰で半日〜1日程度干すことで、ほとんどのニオイは揮発します。しかし、頻繁にニオイが気になるようであれば、別のクリーニング店を試してみることをお勧めします。

料金が水洗いより高い

家庭での水洗いと比較した場合、ドライクリーニングの料金は当然ながら高くなります。これは、以下のようなコストがかかるためです。

- 専門的な設備: ドライクリーニング専用の洗濯乾燥機やプレス機など、高価な設備投資が必要です。

- 有機溶剤のコスト: 水とは異なり、有機溶剤そのものの購入費用がかかります。また、使用済みの溶剤を適切に処理・リサイクルするためのコストも発生します。

- 人件費と技術料: 衣類の検品、前処理(シミ抜き)、仕上げのプレスなど、多くの工程で専門的な知識と技術を持ったスタッフの手作業が必要となります。

- 店舗の運営コスト: 店舗の家賃や光熱費なども料金に反映されます。

例えば、ワイシャツ1枚を家庭で洗うコストは数十円程度ですが、クリーニング店に出すと200円〜400円程度かかります。スーツやコートになれば、1点あたり数千円の費用が必要です。

このコストは、衣類の形や風合いを守り、家庭では落とせない汚れを落とすための「対価」と考えるべきでしょう。しかし、すべての衣類を毎回ドライクリーニングに出すのは経済的ではありません。普段着は家庭で水洗い、デリケートな衣類や特別な衣類はドライクリーニング、と賢く使い分けることが、家計と衣類の両方にとって最適な選択となります。

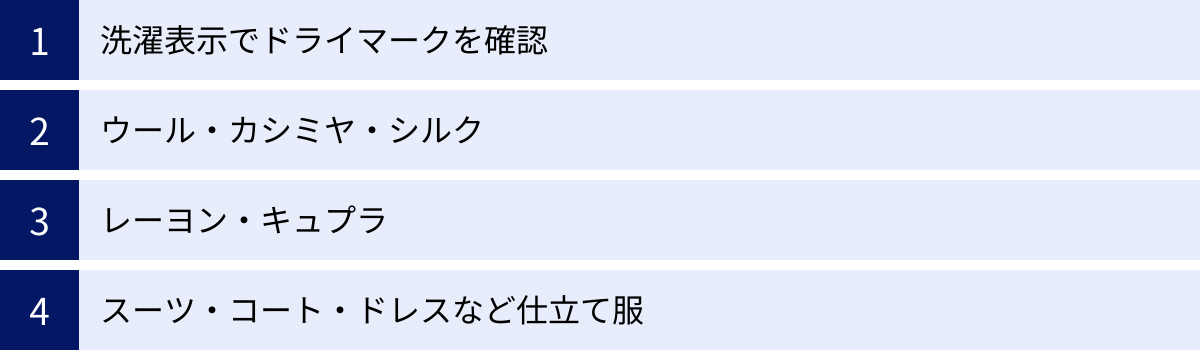

ドライクリーニングに出すべき衣類の見分け方

「この服、クリーニングに出すべき?それとも家で洗える?」と迷うことはよくあります。衣類を傷めずに適切にお手入れするためには、ドライクリーニングに出すべき衣類を正しく見分ける知識が不可欠です。見分けるための最も確実な方法は「洗濯表示」の確認ですが、「素材」の特性を理解することも重要です。

洗濯表示(洗濯マーク)を確認する

2016年12月から、衣類の洗濯表示は国際規格に合わせた新しい記号に統一されました。このマークを正しく読み解くことが、お手入れの第一歩です。ドライクリーニングに関するマークは「丸(◯)」で示されます。

参照:消費者庁「新しい洗濯表示」

ドライクリーニングができるマーク(P・F)

衣類のタグに、丸の中にアルファベットの「P」または「F」が書かれたマークがあれば、それは「ドライクリーニングが可能」という意味です。このアルファベットは、クリーニング店が使用できる有機溶剤の種類を示しています。

- 丸にP (ⓟ): パークロロエチレン及び石油系溶剤によるドライクリーニングが可能です。パークロロエチレンは洗浄力が高い溶剤なので、より幅広い種類の油汚れに対応できます。

- 丸にF (ⓕ): 石油系溶剤によるドライクリーニングのみ可能です。石油系溶剤は洗浄力が比較的マイルドで、衣類への負担が少ないのが特徴です。つまり、このマークがある衣類は、よりデリケートな素材や装飾が使われている可能性があり、強い溶剤(パークロロエチレン)は使えないことを示しています。

一般の利用者がこのPとFの違いを細かく気にする必要はありません。クリーニング店がこの表示を見て、適切な溶剤を選択してくれるからです。私たちにとっては、「丸にPかFがあれば、プロに任せられる」と理解しておけば十分です。

また、これらのマークの下に横線が一本入っている場合があります。これは「弱い処理で」という意味の付加記号です。機械の力を弱めたり、洗浄時間を短くしたりするなど、通常よりもさらに優しく取り扱う必要があることを示しています。

ドライクリーニングができないマーク(×印)

丸にバツ印(⊗)が描かれたマーク。これは「ドライクリーニング禁止」を意味します。この表示がある衣類を無理にドライクリーニングに出すと、深刻なダメージを受ける可能性があります。

なぜドライクリーニングが禁止されるのでしょうか。主な理由は以下の通りです。

- 接着剤の使用: 一部の衣類、特にボンディング加工(生地の貼り合わせ)や、接着剤で取り付けられた装飾品(ラインストーンなど)があるものは、有機溶剤によって接着剤が溶けてしまい、剥がれや型崩れの原因となります。

- 特殊なコーティングやプリント: 表面に特殊な樹脂コーティングが施されているものや、一部のプリントは、溶剤によって溶解したり、ひび割れたり、剥がれたりすることがあります。

- ポリウレタンなどの合成皮革: ポリウレタンは製造から数年で劣化する(加水分解)性質があり、ドライクリーニングの溶剤や熱がその劣化を早め、表面がボロボロに剥がれてしまうリスクがあります。

このマークがある場合は、必ず水洗いが可能かどうか(桶のマーク)を確認し、その指示に従う必要があります。もし水洗いも不可(桶に×)の場合は、固く絞った布で拭く程度の部分的なケアしかできないことが多いです。

素材で判断する

洗濯表示と合わせて、衣類の素材タグも必ず確認しましょう。素材の特性を知ることで、なぜドライクリーニングが必要なのか、より深く理解できます。

ウール・カシミヤ・シルク

これらは動物の毛や蚕の繭から作られる「動物性繊維」です。タンパク質を主成分とし、人間の髪の毛と似た性質を持っています。

- 特徴: 保温性、吸湿性に優れ、独特の光沢やしなやかさを持っています。しかし、水に非常に弱く、濡れると縮んだり、硬くなったり、風合いを損なったりしやすいのが最大の弱点です。

- 判断: これらの素材で作られたセーター、マフラー、コート、スーツなどは、原則としてドライクリーニングが必須と考えるべきです。特にカシミヤやシルクのような高価で繊細な素材は、迷わずプロに任せるのが賢明です。

レーヨン・キュプラ

これらは木材パルプなどを原料に、化学的に再生して作られた「再生繊維」です。シルクに似た光沢やドレープ性(しなやかな落ち感)を持つのが特徴です。

- 特徴: 吸湿性が高く、肌触りが良い一方で、水に濡れると繊維の強度が著しく低下し、縮みやすく、シワになりやすいという非常にデリケートな性質を持っています。

- 判断: レーヨンやキュプラが使われているブラウス、ワンピース、スカート、スーツの裏地などは、型崩れや縮みを防ぐためにドライクリーニングが強く推奨されます。家庭で水洗いすると、一度で着られない状態になってしまうリスクが高い素材の代表格です。

スーツ・コート・ドレスなど

素材単体だけでなく、衣類の「構造」も重要な判断基準です。

- 特徴: これらの衣類は「仕立て服」とも呼ばれ、表地、裏地、芯地、肩パッドといった複数のパーツから成り立っています。これらのパーツはそれぞれ異なる素材や性質を持っており、全体の美しいシルエットを形成しています。

- 判断: 水洗いすると、各パーツの収縮率が違うために、表地は縮まないのに裏地だけ縮んで引きつりを起こすなど、修復不可能なレベルの型崩れが発生します。また、プロによる立体的なプレス仕上げが不可欠なため、これらのアイテムはドライクリーニングが唯一の選択肢と言っても過言ではありません。

これらのポイントを総合的に見て、「洗濯表示にドライマークがあるか」「水に弱いデリケートな素材か」「型崩れが許されない衣類か」を判断基準にすることで、大切な衣類を誤った洗濯方法から守ることができます。

家庭でドライクリーニングはできるのか

「ドライマークのついた衣類は、家庭の洗濯機でも洗える?」という疑問は、多くの人が抱くものです。市販の「ドライマーク用洗剤」や、洗濯機の「ドライコース」の存在が、この混乱に拍車をかけている面もあります。ここで、その疑問に明確な答えを出しておきましょう。

原則として家庭ではできない

結論から言うと、クリーニング店で行われている「ドライクリーニング」を家庭で再現することは、絶対にできません。これは、単に技術的に難しいというレベルの話ではなく、法律によって厳しく規制されているからです。

その理由は、ドライクリーニングの根幹をなす「有機溶剤」にあります。

- 法律による規制: ドライクリーニングで使用される石油系溶剤や塩素系溶剤は、日本の法律(消防法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法など)において危険物や有害物質として指定されています。これらの溶剤を一般の人が購入し、家庭で使用することは法律で固く禁じられています。

- 専用の設備が必要: クリーニング店では、溶剤の引火や有毒ガスの発生を防ぐため、密閉された専用の洗濯乾燥機を使用しています。また、使用した溶剤を回収・再利用するシステムも備わっています。家庭用の洗濯機は水で洗うことしか想定しておらず、構造的に有機溶剤を使用することは不可能です。

したがって、「家庭でドライクリーニングを行う」という概念そのものが成り立ちません。この点をまず明確に理解することが非常に重要です。

家庭用ドライクリーニング洗剤とは

では、ドラッグストアなどで見かける「ドライマーク衣料用洗剤」や「おうちでドライ」といった製品は一体何なのでしょうか。これらの製品のパッケージをよく見ると、「ドライクリーニング溶剤」とは書かれていません。主成分は「界面活性剤」であり、分類上は「おしゃれ着洗い用の中性洗剤」です。

つまり、これらの洗剤は有機溶剤では全くなく、水で洗濯するための洗剤です。ではなぜ「ドライ」という言葉が使われるのでしょうか。それは、「本来ドライクリーニングに出すようなデリケートな衣類(ドライマーク衣料)を、家庭の『水洗い』で、できるだけ優しく洗うための洗剤」という意味合いで使われているのです。

これらの洗剤は、一般的な弱アルカリ性の洗濯洗剤と比べて以下のような特徴があります。

- 中性: 繊維へのダメージが少ない中性液性で、色落ちや風合いの変化を抑えます。

- 繊維保護成分: シリコーンなどの成分を配合し、洗濯中の摩擦を軽減したり、なめらかな仕上がりを助けたりします。

- 泡立ちが少ない: 少ない水量で優しく洗う「ドライコース」でも、洗剤が溶け残りしにくいようになっています。

あくまでも「水洗い」の範疇で、衣類への負担を軽減するための製品であり、ドライクリーニング(溶剤洗い)の代替品ではないことを混同しないようにしましょう。

洗濯機の「ドライコース」はドライクリーニングではない

家庭用洗濯機の「ドライコース」「おうちクリーニングコース」「手洗いコース」といった名称の機能も同様です。これもまた、有機溶剤を使ったドライクリーニングとは全くの別物です。

これらのコースは、水と洗剤を使って洗濯する「水洗い」の一種です。ただし、通常の標準コースとは異なり、以下のように衣類へのダメージを最小限に抑える工夫がされています。

- 非常に弱い水流: 洗濯槽の回転を最小限にしたり、ほとんど揺らすだけだったりすることで、衣類が揉まれたり絡まったりするのを防ぎます。

- 少ない水量: たっぷりの水に浮かせるのではなく、少ない水量で洗剤液を衣類に浸透させることで、型崩れを抑えます。

- 短い脱水時間: 遠心力によるシワや伸びを防ぐため、脱水は数十秒から1分程度とごく短時間に設定されています。

要するに、洗濯機のドライコースとは「機械による非常に丁寧な手洗い」をシミュレートした水洗い機能です。ドライクリーニングができるわけでは決してありません。

まとめると、家庭でできるのは「ドライクリーニング指定の一部の衣類を、専用の中性洗剤と洗濯機の弱水流コースを使って、自己責任で『水洗い』すること」までです。この事実を正確に理解し、後述する正しい方法と注意点を守ることが、家庭での衣類ケアの基本となります。

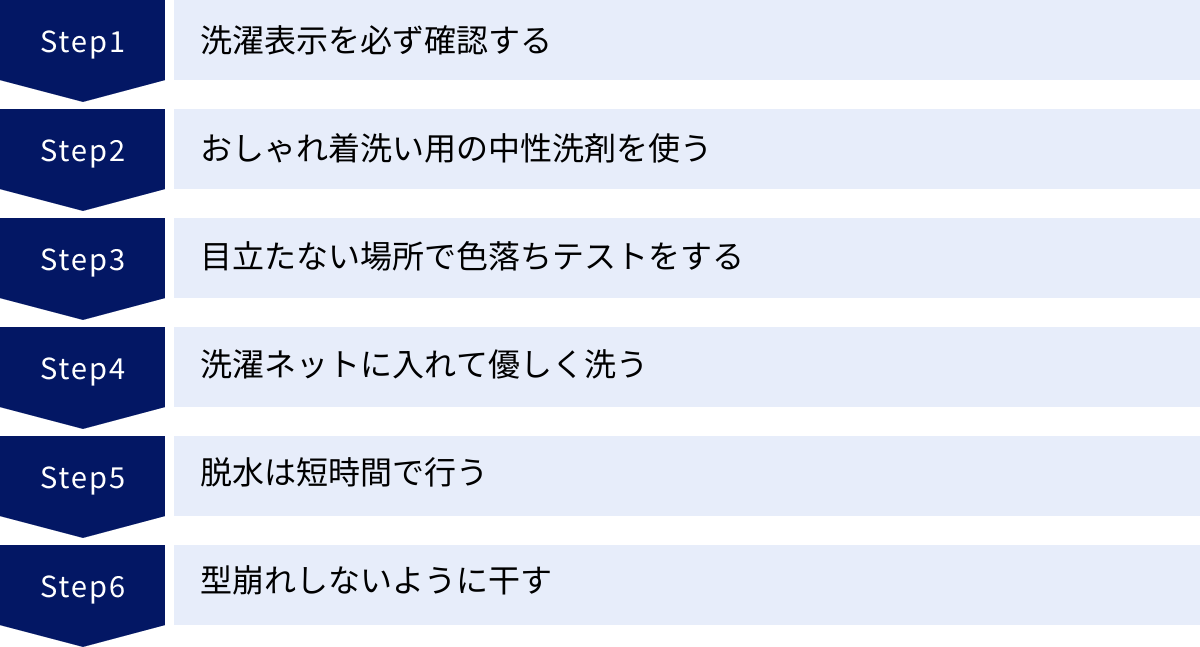

「ドライマーク衣料」を家庭で洗う方法と注意点

クリーニング店で行う「ドライクリーニング」は家庭では不可能ですが、「ドライマーク」が付いていても、特定の条件を満たせば家庭で「水洗い」できる衣類もあります。しかし、それは常にリスクを伴う行為です。大切な衣類をダメにしてしまわないよう、正しい手順と細心の注意点を守って行いましょう。

洗濯表示を必ず確認する

家庭で洗えるかどうかを判断する最も重要なステップは、洗濯表示の徹底的な確認です。チェックすべきは2つのマークです。

- ドライマーク: 丸にP(ⓟ)やF(ⓕ)のマークがあることを確認します。これは「デリケートな衣類」であることの目印になります。

- 水洗いマーク: これが最も重要です。桶の形をしたマークを確認し、「桶に×」が付いていないことを確かめます。桶に手を入れているマーク(手洗い可)や、桶の中に数字(液温の上限)が書かれているマークがあれば、家庭での水洗いが可能です。

逆に言えば、ドライマークが付いていて、かつ「桶に×(水洗い不可)」の表示がある衣類は、家庭で洗うことは絶対に避けるべきです。これは製造メーカーが「水で洗うと品質を保証できない」と明言しているのと同じ意味です。この表示を無視して洗うと、縮み、型崩れ、色落ち、風合いの変化など、取り返しのつかない事態になる可能性が非常に高くなります。

おしゃれ着洗い用の中性洗剤を使う

家庭でデリケートな衣類を洗う際は、必ず「おしゃれ着洗い用」や「デリケート衣料用」と表示された中性洗剤を使用してください。

普段使っている粉末洗剤や液体洗剤の多くは「弱アルカリ性」です。弱アルカリ性の洗剤は洗浄力が高い反面、ウールやシルクといったタンパク質繊維を傷めやすく、色落ちや生地のごわつきの原因となります。

中性洗剤は、繊維への攻撃性が低く、優しく洗い上げることに特化しています。また、型崩れや縮みを防ぐ成分が配合されている製品も多いため、必須アイテムと言えます。

目立たない場所で色落ちテストをする

特に初めて洗う衣類や、色の濃い衣類の場合は、洗濯前に必ず色落ちテストを行いましょう。万が一、激しく色落ちする衣類だった場合、他の衣類に色が移ったり、一枚の衣類の中で色がにじんだりする(色泣き)のを防ぐためです。

【色落ちテストの手順】

- 白い布やティッシュ、綿棒などを用意します。

- おしゃれ着洗い用洗剤の原液を、少量だけ白い布に付けます。

- 衣類の裏側の縫い目や裾の折り返し部分など、着たときに見えない目立たない場所を、洗剤を付けた布で軽くポンポンと叩きます。

- 5分ほど置いてから、白い布に色が移っていないかを確認します。

もし、布に色がはっきりと移るようであれば、その衣類は家庭での水洗いは諦め、プロのクリーニングに任せるのが安全です。

洗濯ネットに入れて優しく洗う

洗濯機で洗う場合も、手洗いする場合も、衣類への物理的なダメージを最小限にすることが重要です。

- 洗濯ネットの使用: 衣類をきれいにたたみ、サイズに合った洗濯ネットに入れます。大きすぎるネットでは中で衣類が動いてしまい、効果が半減します。セーターならセーター用、ブラウスならブラウス用といったように、ジャストサイズのネットを選びましょう。ボタンやファスナーは全て閉じてからネットに入れます。

- 洗濯機の場合: 必ず「ドライコース」「手洗いコース」「おしゃれ着コース」などの弱水流コースを選択します。一度にたくさんの衣類を詰め込まず、洗濯槽の半分以下の量に抑えるのがポイントです。

- 手洗いの場合: 洗面器やシンクに30℃以下のぬるま湯を張り、規定量の中性洗剤を溶かします。衣類を浸し、手のひらで優しく押したり沈めたりを繰り返す「押し洗い」をします。汚れが気になる部分も、ゴシゴシこする「もみ洗い」は絶対に避けてください。生地が傷み、毛玉や型崩れの原因になります。

脱水は短時間で行う

洗濯機における脱水は、遠心力で衣類を洗濯槽に強く押し付けるため、シワや型崩れの大きな原因となります。

- 洗濯機での脱水: 30秒〜長くても1分に設定します。弱水流コースにセットされていても、脱水時間が長めに設定されている場合があるので、手動で最短時間に設定し直すとより安心です。

- 手洗いでの脱水: 衣類を絞るのは厳禁です。大きめのバスタオルの上に衣類を広げ、タオルごとクルクルと巻いて、上から優しく押して水分をタオルに移し取る「タオルドライ」が最もおすすめです。

型崩れしないように干す

最後の干し方も、仕上がりを大きく左右する重要な工程です。

- ニット類(セーター、カーディガン): 水分を含むと自重で伸びやすいため、必ず平干しします。平干し専用のネットを使うのが理想的ですが、なければお風呂のフタの上などにバスタオルを敷き、その上に形を整えて広げます。ハンガー干しは、肩に跡がついたり、身頃が伸びたりするので避けましょう。

- ジャケット、ブラウス、ワンピース類: 肩のラインに合った厚みのあるハンガーにかけます。針金ハンガーのような細いものは、肩に跡がついて型崩れの原因になります。軽く手で叩いてシワを伸ばし、全体の形を整えてから干します。

- パンツ、スカート類: ピンチハンガー(洗濯ばさみが付いたハンガー)を使い、ウエスト部分を数カ所で留めて筒状になるように干すと、空気が通りやすく早く乾きます。

どの衣類にも共通する注意点は、直射日光を避けることです。紫外線は色褪せや繊維の劣化の原因になります。必ず風通しの良い日陰で干しましょう。

これらの手順と注意点を守れば、家庭でもデリケートな衣類を上手にケアできますが、それでもプロの仕上がりには及びません。あくまでも自己責任の上で行い、高価な衣類や絶対に失敗したくない一着は、迷わずクリーニング店に相談しましょう。

ドライクリーニングの料金相場と頻度

ドライクリーニングを利用する上で、気になるのが「料金はいくらくらいかかるのか」「どのくらいの頻度で出せばいいのか」という実用的な問題です。ここでは、一般的な料金の目安と、衣類の種類に応じたクリーニング頻度について解説します。

衣類別の料金相場

クリーニングの料金は、地域、店舗のグレード(個人店か大手チェーンか)、衣類の種類や素材、シミ抜きや汗抜きなどのオプション加工の有無によって大きく変動します。以下に示すのは、あくまで一般的な料金相場として参考にしてください。

| 衣類の種類 | 料金相場(1点あたり) | 備考 |

|---|---|---|

| ワイシャツ(水洗い/ランドリー) | 200円 ~ 400円 | 機械仕上げの価格。手仕上げは割高になる。 |

| スーツ(上下セット) | 1,500円 ~ 3,000円 | ジャケット、スラックスを別々に計算する店舗も多い。 |

| ジャケット・ブレザー | 1,000円 ~ 2,000円 | 素材(カシミヤ混など)やデザインにより変動。 |

| スラックス・パンツ | 500円 ~ 1,000円 | |

| スカート | 500円 ~ 1,500円 | プリーツの数やデザインの複雑さで料金が上がる。 |

| セーター・カーディガン | 500円 ~ 1,500円 | カシミヤ、アンゴラなどの高級素材は割増料金になる。 |

| コート(トレンチ・チェスター等) | 2,000円 ~ 5,000円 | ライナー付きや、カシミヤ・アンゴラなどの素材は高くなる。 |

| ダウンジャケット・ダウンコート | 3,000円 ~ 6,000円 | ブランドや羽毛の種類(高級ダウン)によって割増の場合あり。 |

| ワンピース | 1,500円 ~ 3,000円 | 素材(シルクなど)や装飾の有無、デザインで変動。 |

| ドレス | 3,000円 ~ 10,000円 | ビーズやスパンコールなどの装飾が多いほど高価になる。 |

【オプション料金の目安】

- シミ抜き: 500円~(シミの範囲や種類による。無料の範囲を設けている店もある)

- 汗抜き加工(Wウォッシュなど): 通常料金 + 500円~1,000円程度

- 撥水加工: 通常料金 + 800円~1,500円程度

料金体系は店舗によって様々です。会員割引やセール、まとめて出すと割引になるパック料金などを設定している店舗も多いため、上手に活用することでお得に利用できます。

クリーニングに出す頻度の目安

クリーニングの頻度は、衣類の種類、着用回数、季節、そして個人の汗のかき方などによって変わってきます。「洗いすぎ」は生地を傷める原因になりますし、「洗わなすぎ」は汚れが定着して落ちにくくなったり、虫食いの原因になったりします。以下に、一般的な目安を示します。

アウター類(コート・ジャケット)

- 頻度の目安: 1シーズンに1回(シーズンの終わりに)

コートや厚手のジャケットは、直接肌に触れることが少ないため、頻繁にクリーニングする必要はありません。基本的には、冬が終わり、次の秋まで保管する前の「衣替え」のタイミングでクリーニングに出しましょう。シーズン中に蓄積した皮脂汚れや、目に見えないホコリ、排気ガスなどをきれいに落としてから保管することで、黄ばみや虫食いを防ぎ、次のシーズンも気持ちよく着始めることができます。

ただし、襟元や袖口の汚れが目立ったり、食べこぼしなどのシミを付けてしまったりした場合は、シーズン途中でも速やかにクリーニングに出すことをお勧めします。

スーツ・スラックス

- 頻度の目安:

- 夏場: 2週間に1回程度

- 冬場: 3週間~1ヶ月に1回程度

スーツは着用頻度によって大きく異なりますが、上記はあくまで目安です。夏場は汗をかきやすいため、水溶性の汚れを除去する「汗抜き加工」を適宜利用するのがおすすめです。

最も重要なのは、同じスーツを連続で着用しないことです。最低でも2〜3着を着回し、一度着たら1〜2日は休ませて湿気を飛ばすことが、スーツを長持ちさせる最大の秘訣です。スラックスはジャケットよりも汚れやすいため、ジャケット1着に対してスラックスを2本用意し、交互に履くのも賢い方法です。

セーター・カーディガン

- 頻度の目安: 着用5〜6回に1回

セーターやカーディガンは、インナーの上に着用することが多いため、着用回数に応じてクリーニングに出します。5〜6回着たら一度リセットするのが目安です。ただし、インナーを着ずに直接肌に触れるように着用した場合は、皮脂や汗が付着しやすいため、2〜3回の着用でクリーニングに出した方が衛生的で、生地も傷みにくいです。

特にウールやカシミヤのニットは、汚れを放置すると虫食いの格好のターゲットになります。衣替えでしまう前には、必ずクリーニングに出して汚れを完全に落としてから保管しましょう。

これらの頻度は絶対的なものではありません。「汚れが目立つ」「ニオイが気になる」「汗をたくさんかいた」と感じたら、それがクリーニングに出すタイミングです。衣類の状態をよく観察し、適切なタイミングでメンテナンスしてあげることが、お気に入りの一着と長く付き合うためのコツです。

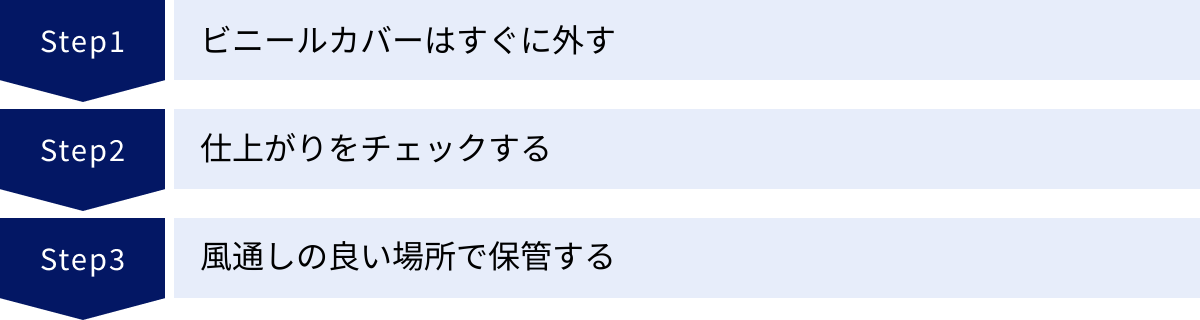

クリーニングから戻ってきた後の正しい保管方法

クリーニングに出してきれいになった衣類。しかし、その後の扱い方次第では、せっかくの仕上がりが台無しになったり、かえって衣類を傷めてしまったりすることもあります。クリーニング店から引き取ってきた後の、ほんのひと手間が衣類の寿命を大きく左右します。

ビニールカバーはすぐに外す

クリーニング店から戻ってきた衣類にかけられているビニールカバーは、受け取ったらすぐに外してください。これは多くの人がやりがちな間違いであり、衣類保管における最も重要なポイントの一つです。

あのビニールカバーは、クリーニング店が仕上げた後の衣類を、お客様に渡すまでの間、ホコリや汚れ、シワから守るための「運搬用のカバー」です。保管用のものではありません。

ビニールカバーをかけたままクローゼットに保管すると、以下のような深刻な問題を引き起こす可能性があります。

- 湿気がこもる: ビニールは通気性が全くありません。クローゼット内の湿気や、衣類にわずかに残った水分がビニール内部にこもり、逃げ場がなくなります。この高温多湿の状態は、カビが繁殖する絶好の環境です。

- 変色の原因: 湿気は、残存している可能性のある汗の成分やクリーニング溶剤と化学反応を起こし、生地の黄ばみや変色を引き起こす原因となります。

- ニオイの付着: 溶剤のニオイがこもって抜けなくなったり、他の衣類のニオイを吸着してしまったりすることがあります。

したがって、家に持ち帰ったら、まずビニールカバーを取り外し、後述するように風通しをすることが鉄則です。長期保管する際にホコリが気になる場合は、ビニールではなく、通気性の良い不織布(ふしょくふ)製のカバーにかけ替えましょう。不織布カバーは100円ショップやホームセンターなどで手軽に購入できます。

仕上がりをチェックする

クローゼットにしまう前に、必ず衣類の状態を隅々までチェックする習慣をつけましょう。万が一、問題があった場合に、すぐに対応してもらうためです。

【チェックリスト】

- シミや汚れ: 依頼したシミはきちんと落ちているか。新たについてしまった汚れはないか。

- ボタンや装飾品: ボタンが取れかかっていたり、割れたりしていないか。スパンコールなどの装飾品が取れていないか。

- 破損: ほつれ、破れ、穴あきなどがないか。

- プレス(アイロン): プレスはきれいにかかっているか。不自然なテカリやアタリ(生地が潰れて光って見える現象)が出ていないか。

- 付属品: ベルトやライナーなど、一緒に出した付属品が全て揃っているか。

もし何か問題を見つけた場合は、衣類に付けられている管理タグ(タック)を付けたままの状態で、すぐにクリーニング店に連絡しましょう。多くのクリーニング店では、仕上がり後一定期間内(1週間〜2週間程度)であれば、無料で再仕上げに応じてくれます。また、万が一の事故に対する賠償を請求する際にも、このタグが重要な証明となります。引き取ってから時間が経つほど対応が難しくなるため、チェックは早めに行うことが肝心です。

風通しの良い場所で保管する

ビニールカバーを外し、仕上がりをチェックしたら、すぐにクローゼットにはしまわず、最後のひと手間を加えましょう。

- 陰干しで湿気とニオイを飛ばす: ドライクリーニングの乾燥工程で飛ばしきれなかった、ごく微量の溶剤や湿気が衣類に残っていることがあります。これを完全に飛ばすために、直射日光の当たらない、風通しの良い場所で半日〜1日程度、陰干しします。これにより、溶剤特有のニオイを防ぎ、衣類を完全にドライな状態にすることができます。

- 適切なハンガーを選ぶ: クリーニング店で使われている針金ハンガーは、あくまで一時的なものです。そのまま長期間使用すると、衣類の重みで型崩れを起こしたり、肩の部分に跡がついたりします。ジャケットやコートには、肩のラインに合った厚みのある木製またはプラスチック製のハンガーにかけ替えましょう。

- クローゼット内の環境を整える:

- 間隔を空ける: 衣類をぎゅうぎゅうに詰め込まず、一着一着の間に空気が通るように、ゆとりを持って収納します。

- 防虫剤・除湿剤の活用: クローゼット内には、衣類害虫から守るための防虫剤と、カビの原因となる湿気を取るための除湿剤を設置しましょう。防虫剤は、空気より重い成分が多いため、クローゼットの上部に設置すると効果的です。

これらの正しい保管方法を実践することで、クリーニングの効果を最大限に活かし、次のシーズンまで大切な衣類を最高の状態でキープすることができます。

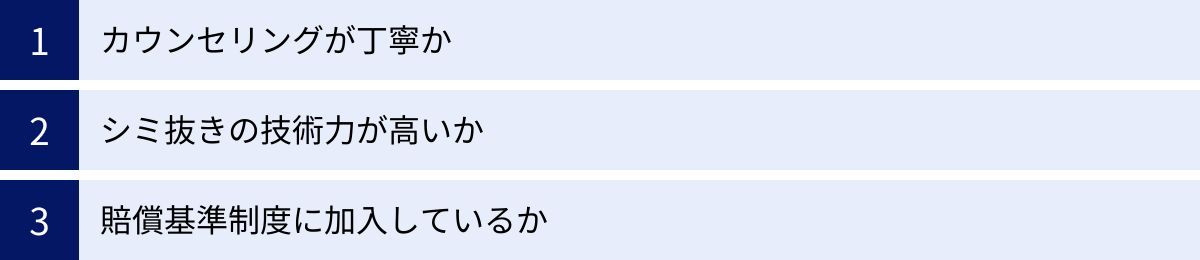

信頼できるクリーニング店の選び方

ひとくちにクリーニング店と言っても、その品質やサービスは千差万別です。料金の安さだけで選んでしまうと、「シミが落ちていない」「風合いが変わってしまった」といったトラブルにつながりかねません。大切な衣類を安心して任せられる、信頼できるクリーニング店を見極めるためのポイントを3つご紹介します。

カウンセリングが丁寧か

優れたクリーニング店は、単に衣類を預かって洗うだけの「作業所」ではありません。お客様の大切な衣類を最適な状態にするための「パートナー」としての意識を持っています。その姿勢が最も顕著に現れるのが、受付時のカウンセリングです。

信頼できる店のカウンターでは、以下のようなやり取りが期待できます。

- 衣類の状態を詳しく確認してくれる: 「こちらのスーツですが、特に気になる汚れはございますか?」「襟元の黄ばみが少し気になりますね」「このシミは、いつ頃、何が付いたものか覚えていらっしゃいますか?」など、店側から積極的に質問してくれます。

- 最適なクリーニング方法を提案してくれる: 衣類の素材、汚れの種類、お客様の要望(「とにかく汗をスッキリさせたい」「風合いを大事にしたい」など)をヒアリングした上で、「この汚れは油性なので通常のドライクリーニングで落ちると思いますが、汗も気になるようでしたらウェットクリーニングがおすすめです。料金は〇〇円プラスになりますが、いかがなさいますか?」といったように、具体的な選択肢とその理由、料金を明確に提示してくれます。

- リスクについても説明してくれる: デリケートな素材や古いシミなど、処理が難しいケースでは、「このシミは時間が経っているので完全に落ちない可能性もございますが、最善を尽くします」「この素材は縮むリスクがゼロではありませんが、よろしいでしょうか」など、事前に正直な見通しやリスクを伝えてくれます。

逆に、衣類をろくに見もせずに「はい、〇〇円です」と機械的に受け付けるだけの店は、マニュアル通りの画一的な処理しかしていない可能性があります。お客様の衣類一着一着と向き合ってくれる丁寧なカウンセリングは、高い技術力と責任感の証なのです。

シミ抜きの技術力が高いか

クリーニングの品質を最も左右すると言っても過言ではないのが、「シミ抜き」の技術です。ドライクリーニングや水洗いだけでは落ちない頑固なシミを、いかに生地を傷めずに除去できるか。ここに、職人の腕の差がはっきりと現れます。

技術力の高い店を見分けるヒントは、以下の点にあります。

- シミ抜きの実績をアピールしている: 店頭やウェブサイトで「シミ抜き復元加工」「他店で落ちなかったシミ、ご相談ください」といった文言を掲げ、ビフォーアフターの事例写真(一般的なもの)などを紹介している店は、技術に自信を持っている証拠です。

- 有料のシミ抜きメニューが明確: 簡単なシミは無料サービスでも、特殊なシミ抜きは別料金のメニューとして設定されていることが多いです。料金体系が明確で、シミの種類や範囲に応じて見積もりを出してくれる店は、それだけ専門的な対応ができると考えられます。

- 原因のヒアリングがしつこいほど丁寧: 前述のカウンセリングとも重なりますが、シミの原因(醤油、ワイン、インクなど)や付着してからの時間を詳しく聞くのは、最適な薬剤と処理方法を選ぶために不可欠な情報だからです。このヒアリングが丁寧な店ほど、シミ抜きへのこだわりが強いと言えます。

すべてのシミが100%落ちるわけではありませんが、高い技術を持つ店は、シミ抜きの成功率を上げるために最大限の努力をしてくれます。料金は少し高くなるかもしれませんが、お気に入りの一着を蘇らせる価値は十分にあります。

賠償基準制度に加入しているか

どんなに優れたクリーニング店でも、人的ミスや予期せぬ事故が起こる可能性はゼロではありません。万が一、預けた衣類が紛失したり、破損したり、取り返しのつかないダメージを受けたりした場合に、きちんと補償してくれるかどうかは非常に重要なポイントです。

その目安となるのが、「クリーニング事故賠償基準」への加入の有無です。これは、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が定めた、クリーニング事故が発生した際の賠償額の算出方法や責任の所在を明確にするための業界標準ルールです。

この基準に準拠している店は、店頭に「Sマーク(標準営業約款)」や「LDマーク(生活衛生同業組合加盟店)」といったシンボルマークを掲示していることがほとんどです。

- Sマーク: 厚生労働大臣が認可した「クリーニング業の標準営業約款」に基づいて営業していることを示すマーク。消費者保護の観点から、トラブル時の対応ルール(賠償など)が明確に定められています。

- LDマーク: 各都道府県のクリーニング生活衛生同業組合に加盟している店のシンボルマーク。加盟店は、賠償基準への準拠や、業界の研修会などを通じて常に技術や知識の向上に努めています。

これらのマークは、店が業界の自主ルールを守り、消費者に対して誠実な対応を約束している証です。もちろん、マークがない店がすべて悪いわけではありませんが、特に初めて利用する店を選ぶ際には、これらのマークの有無が信頼性を判断する一つの大きな安心材料になります。

ドライクリーニングに関するよくある質問

最後に、ドライクリーニングに関して多くの人が抱きがちな疑問やトラブルについて、Q&A形式で解説します。

ドライクリーニングのニオイの原因と対処法は?

A. 主な原因は「溶剤の残留」または「汚れた溶剤の使用」です。対処法は「風通しの良い場所での陰干し」が基本です。

クリーニング後の衣類から石油のようなツンとしたニオイがする場合、それはドライクリーニングに使われた有機溶剤が完全に揮発せず、繊維に残っていることが原因です。これは、乾燥工程が不十分であったり、厚手の生地で乾きにくかったりした場合に起こりがちです。

もう一つの原因として、クリーニング店の溶剤管理が不適切なケースがあります。ドライクリーニングの溶剤はフィルターでろ過しながら再利用されますが、この管理が悪いと溶剤内に汚れが蓄積します。その汚れた溶剤で洗うことで、かえって衣類に嫌なニオイが付着してしまうことがあります。

【対処法】

- ビニールカバーを外し、風通しの良い日陰で半日〜1日程度干す。 ほとんどの場合、これで残留溶剤が揮発し、ニオイは気にならなくなります。

- それでもニオイが取れない場合や、ニオイがあまりに強い場合は、クリーニング店に連絡して再仕上げ(再乾燥)を依頼しましょう。 多くの店では無料で対応してくれます。

- 毎回同じ店でニオイが気になる場合は、溶剤管理に問題がある可能性も考えられるため、別の店を試してみることをお勧めします。

「ドライクリーニング不可」の衣類はどうすればいい?

A. まず「水洗い」が可能か洗濯表示を確認します。水洗いも不可の場合は、専門業者に相談するか、部分的なケアに留めましょう。

洗濯表示で「ドライクリーニング不可(丸に×)」となっている衣類は、有機溶剤によって生地や付属品がダメージを受ける可能性があるため、絶対にドライクリーニングに出してはいけません。

【対処の手順】

- 桶のマーク(水洗い表示)を確認します。 桶のマークがあれば、その指示(液温、手洗いなど)に従って家庭で水洗いが可能です。

- 「ドライ不可」かつ「水洗い不可(桶に×)」の場合、その衣類は原則として洗濯ができません。 これは、ポリウレタン製の合成皮革や、特殊な接着加工が施された衣類などに見られます。これらの衣類は、水にも溶剤にも弱いため、本格的な洗浄は非常に困難です。

- 対処法としては、固く絞った濡れタオルで表面の汚れを優しく拭き取る程度に留めるのが基本です。どうしても全体の汚れが気になる場合は、皮革製品や特殊素材専門のクリーニング業者に相談する必要がありますが、料金は高額になり、リスクも伴います。購入時に洗濯表示をよく確認することが重要です。

シミがある場合はどうやって伝えればいい?

A. 受付時に「いつ、何が付いたシミか」をできるだけ具体的に伝えることが重要です。

シミ抜きは、原因物質に合った薬剤と方法でアプローチすることで成功率が格段に上がります。そのため、シミに関する情報は多ければ多いほど、クリーニング店の助けになります。

【伝えるべきポイント】

- 原因: 「醤油をこぼした」「赤ワインが付いた」「ボールペンのインクです」など。不明な場合は「食べ物の油シミだと思う」というように、推測でも構いません。

- 時期: 「昨日付いたばかり」「1ヶ月くらい前」など。時間が経つほどシミは落ちにくくなるため、重要な情報です。

- 場所: 指をさして「この部分です」と明確に示しましょう。

- 自分で処置したか: 「水で叩いてみた」「洗剤を付けてこすった」など、自分で何か処置をした場合は、その内容も正直に伝えてください。不適切な処置は、かえってシミを落としにくくしている場合があるためです。

これらの情報をメモに書いて衣類に付けておくのも良い方法です。「言わなくてもプロだから分かるだろう」とは思わず、積極的に情報を共有することが、シミをきれいに落とすための最善策です。

ドライクリーニングに出せないものはある?

A. はい、素材や加工によってはドライクリーニングを受け付けてもらえないものがあります。

ドライクリーニングは万能ではなく、以下のようなものは溶剤や熱によってダメージを受けるリスクが高いため、断られることがあります。

- ポリウレタン、塩化ビニル等の合成皮革・人工皮革: 製造から3年程度で劣化(加水分解)が始まるため、クリーニング処理の過程で表面がひび割れたり、剥がれたりする危険性が非常に高いです。

- ボンディング加工製品: 2枚の生地を接着剤で貼り合わせた素材。溶剤で接着剤が溶け、生地が浮き上がって気泡のようになる(バブリング)ことがあります。

- 特殊なプリントや装飾: 接着剤で付けられたラインストーンやビーズ、一部のラメプリントなどは、溶剤によって剥がれたり、輝きが失われたりする可能性があります。

- その他: 肌着、下着、おむつなど衛生上の問題があるもの、濡れているもの、ペットが使用したものなども、一般的には断られます。

これらの衣類をクリーニングしたい場合は、受付で正直に素材や状態を伝え、クリーニング可能かどうかを相談することが重要です。