建築物や工作物の解体・改修工事において、石綿(アスベスト)の飛散防止対策は極めて重要な課題です。過去に多くの健康被害をもたらした石綿への対策を強化するため、法改正が行われ、2022年4月1日から事前調査結果の電子報告が義務化されました。この電子報告の中核を担うのが「石綿事前調査結果報告システム」です。

このシステムを適切に利用することは、法令遵守はもちろん、作業員や周辺住民の安全確保、そして事業者の社会的責任を果たす上で不可欠です。しかし、「そもそもどんなシステム?」「どうやって使うの?」「GビズIDって何?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

本記事では、石綿事前調査結果報告システムの概要から、義務化の背景、報告対象となる工事、電子申請に必要なGビズIDの取得方法、具体的な申請手順までを網羅的に解説します。報告を怠った場合の罰則や、よくある質問にも触れ、事業者が確実かつスムーズに報告義務を果たせるよう、必要な情報を分かりやすく提供します。

目次

石綿事前調査結果報告システムとは

石綿事前調査結果報告システムとは、建築物や工作物の解体・改修工事に先立って行われる石綿(アスベスト)含有の有無に関する事前調査の結果を、オンラインで国(労働基準監督署および地方公共団体)に報告するための電子システムです。このシステムは、2022年4月1日に施行された改正大気汚染防止法および改正石綿障害予防規則に基づき、環境省と厚生労働省が共同で管轄しています。

従来、石綿に関する各種届出は、管轄の労働基準監督署や地方公共団体へ個別に、主に紙媒体で行われていました。しかし、この方法では事業者側の手間やコストがかかるだけでなく、行政側での情報集約や管理、迅速な対応が難しいという課題がありました。

そこで、これらの課題を解決し、石綿飛散防止対策をより確実かつ効率的に実施するために本システムが開発されました。事業者はこのシステムを利用することで、労働基準監督署と地方公共団体の両方への報告を一度の操作で完了させることができ、手続きの大幅な簡素化が実現します。

システムの主な目的は以下の通りです。

- 報告手続きの効率化と負担軽減:

事業者はインターネット環境さえあれば、24時間365日いつでもどこからでも報告が可能です。役所の開庁時間に縛られることなく、移動時間や郵送コストも削減できます。 - 情報の集約と活用の迅速化:

報告されたデータは国(環境省・厚生労働省)のデータベースに一元的に集約されます。これにより、行政は全国の工事情報をリアルタイムで把握し、石綿飛散のリスクが高い工事の監視や指導を迅速かつ的確に行えるようになります。 - 法令遵守の徹底:

電子化によって報告のハードルが下がり、報告漏れのリスクを低減します。また、システムには入力補助機能や過去データの参照機能が備わっており、正確な報告をサポートします。これにより、事業者による法令遵守を促進します。 - 国民への情報公開:

将来的には、集約された情報が整理・公開され、国民が身近な解体工事における石綿対策の状況を確認できるようになることも期待されています。これにより、社会全体での石綿問題への意識向上にも繋がります。

このシステムを利用するためには、法人・個人事業主向けの共通認証システムである「GビズID」のアカウントが必須となります。GビズIDを用いることで、なりすましや不正な報告を防ぎ、報告の信頼性を担保しています。

まとめると、石綿事前調査結果報告システムは、単なる電子申請ツールではなく、事業者・行政・国民の三者にとってメリットをもたらし、社会全体の石綿飛散防止体制を強化するための重要なインフラと言えます。解体・改修工事を行うすべての事業者は、このシステムの重要性を理解し、正しく活用することが求められています。

石綿の事前調査と結果報告が義務化された背景

石綿(アスベスト)は、その優れた断熱性や耐久性から「奇跡の鉱物」と呼ばれ、1970年代から90年代にかけて建築材料をはじめとする様々な工業製品に広く使用されてきました。しかしその一方で、極めて細い繊維が空気中に飛散し、人が吸い込むことで肺がんや中皮腫といった深刻な健康被害を引き起こすことが明らかになりました。

この問題の深刻さから、日本では段階的に石綿の使用が規制され、2006年には代替が困難な一部の用途を除き、製造・使用等が全面的に禁止されました。しかし、問題はこれで終わりではありません。過去に建てられた膨大な数の建築物には、今なお石綿含有建材が残存しているのです。これらの建築物が解体・改修の時期を迎えるにあたり、作業中や解体後に石綿繊維が飛散し、作業員や周辺住民に「静かな時限爆弾」とも言える健康被害を及ぼすリスクが大きな社会問題となっています。

特に、高度経済成長期に建てられた建築物の老朽化が進み、今後、解体工事のピークを迎えることが予想されています。この「解体ピーク」を前に、石綿飛散による健康被害を未然に防ぐための、より実効性のある規制強化が急務となりました。

大気汚染防止法と石綿障害予防規則の改正

このような背景から、石綿飛散防止対策を抜本的に強化するため、環境省が管轄する「大気汚染防止法」と、厚生労働省が管轄する「石綿障害予防規則(石綿則)」が2020年から2021年にかけて相次いで改正され、2022年4月1日から新たな規制が全面的に施行されました。

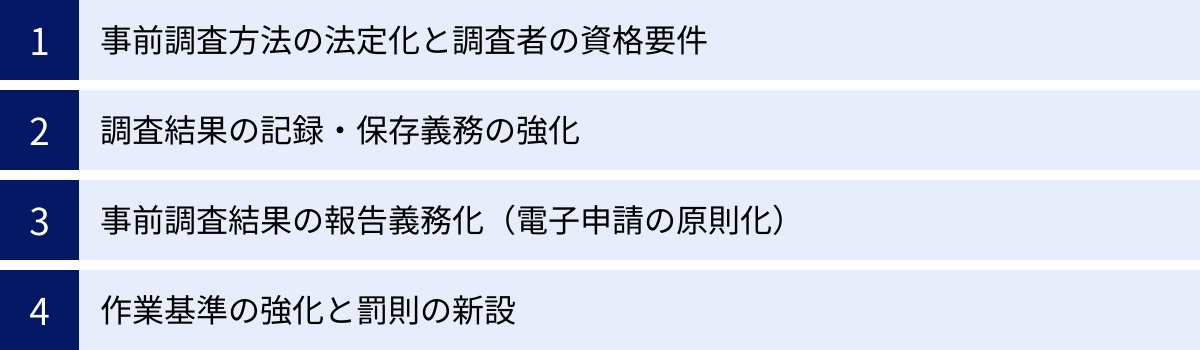

この法改正は、石綿対策のあらゆる段階において規制を強化するものであり、その中でも特に重要な変更点が「事前調査の信頼性確保」と「調査結果の報告義務化」です。

主な改正ポイント

- 事前調査方法の法定化と調査者の資格要件:

従来、事前調査の具体的な方法は明確に定められていませんでしたが、改正により「設計図書等の書面調査」と「現地での目視調査」が義務付けられました。また、目視で判断できない場合には「分析調査」も必須となります。さらに、これらの調査は専門的な知識を持つ「建築物石綿含有建材調査者」等の資格を持つ者が行うことが義務化されました(2023年10月1日より)。これにより、調査の精度と信頼性が大幅に向上しました。 - 調査結果の記録・保存義務の強化:

調査結果に関する記録を作成し、工事終了後も3年間保存することが義務付けられました。これにより、後からでも調査内容の妥当性を検証できるようになりました。 - 事前調査結果の報告義務化(電子申請の原則化):

本記事の主題である、最も大きな変更点の一つです。一定規模以上の解体・改修工事について、工事開始前に石綿の有無にかかわらず、事前調査の結果を都道府県等および労働基準監督署に報告することが義務化されました。そして、この報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」による電子申請で行うこととされました。これにより、行政が工事情報を正確かつ迅速に把握し、適切な監督・指導を行う体制が整いました。 - 作業基準の強化と罰則の新設:

石綿含有建材の除去作業における隔離措置や飛散防止対策の基準がより厳格化されました。また、事前調査結果の報告義務違反(30万円以下の罰金)や、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合の直接罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)など、罰則も強化・新設され、規制の実効性が高められています。

これらの法改正は、過去のずさんな工事による石綿飛散事故への反省に基づいています。「知らないうちに石綿を飛散させていた」という事態を防ぎ、すべての工事で適切な対策が講じられるようにするため、調査から報告、作業に至る一連のプロセスが厳格に管理されることになったのです。 石綿事前調査結果報告システムの導入は、この新しい規制体系の根幹をなすものであり、その適正な利用が社会全体の安全を守る鍵となります。

報告義務の対象となる工事

2022年4月1日から義務化された石綿事前調査結果の報告は、全ての工事に適用されるわけではありません。法令では、一定規模以上の工事が報告義務の対象として定められています。事業者は、自身が手掛ける工事がこの対象に該当するかどうかを正確に判断する必要があります。

報告義務の有無は、「工事の種類」と「工事の規模(請負金額または床面積)」によって決まります。

建築物の解体工事

建築物を解体する工事は、石綿含有建材が飛散するリスクが特に高い作業です。そのため、比較的厳しい基準が設けられています。

- 対象となる工事: 解体する部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物解体工事。

- 床面積の合計には、解体する建築物全体の延床面積ではなく、実際に解体作業を行う部分の面積が算定の基準となります。例えば、一つの大きな建物の一部(床面積80㎡以上)のみを解体する場合も対象に含まれます。

- 請負金額による基準: 請負金額が100万円以上の建築物解体工事。

- 上記の床面積基準に満たない場合でも、請負金額が100万円(税込)以上であれば報告対象となります。実質的には、床面積80㎡以上の基準と合わせて、「いずれかの基準に該当すれば報告が必要」と解釈されます。

【具体例】

- 一般的な木造二階建て住宅(延床面積100㎡)の完全な解体工事

- 鉄筋コンクリート造ビルのワンフロア(面積200㎡)を解体・撤去する工事

- 小規模な倉庫(床面積70㎡)の解体だが、工事の請負金額が120万円の場合

建築物の改修(リフォーム・リノベーション)工事

建築物の改修工事、いわゆるリフォームやリノベーションも報告の対象です。解体工事ほど大規模でなくても、壁の撤去や外壁の張り替えなどで石綿含有建材を損傷させる可能性があるため、規制の対象となっています。

- 対象となる工事: 工事の請負金額の合計が100万円以上の建築物改修工事。

- 改修工事の場合、床面積の基準はなく、請負金額のみで判断されます。この金額には、材料費と工事費の両方が含まれます。

- 複数の工事を契約した場合でも、一連の改修工事として全体で100万円以上となれば対象です。

【具体例】

- マンションの一室(請負金額300万円)で行う内装の全面リフォーム(間取り変更、壁・天井・床の張り替えなど)

- ビルの外壁(請負金額500万円)の塗装を剥がして塗り直す工事

- 店舗の改修工事(請負金額150万円)で、天井ボードや床材を撤去・交換する作業

一定の工作物の解体・改修工事

建築物だけでなく、特定の「工作物」の解体・改修工事も報告義務の対象となります。これらは、プラント設備やインフラ設備など、石綿が断熱材等として使用されている可能性が高いものが指定されています。

- 対象となる工事: 工事の請負金額の合計が100万円以上の、特定の工作物の解体・改修工事。

- 対象となる工作物の例:

- 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器などの化学プラント設備

- 配管設備(保温材やパッキンに石綿が使用されている可能性がある)

- 焼却施設の煙突(断熱材として使用)

- 貯蔵槽(サイロなど)

- 発電所の蒸気タービンやガスタービン

- 鉄道のトンネル内の吹付け材など

これらの工作物は、その特性上、高温・高圧に耐えるための断熱材として石綿が多用されてきた経緯があり、特に注意が必要です。

報告が不要なケース

上記の条件に当てはまらない工事は、原則として電子システムでの報告義務はありません。しかし、ここで非常に重要な注意点があります。

重要:報告が不要な場合でも、事前調査の義務が免除されるわけではありません。

原則として、解体・改修工事を行う際は、その規模にかかわらず事前調査を実施し、その結果を記録・保存する義務があります。報告が不要となるのは、あくまで「報告義務の対象規模に満たない」ケースや、ごく軽微な作業に限られます。

【報告が不要な工事の例】

- 請負金額が100万円未満の改修工事や工作物工事(例:50万円のキッチン交換リフォーム)

- 床面積が80㎡未満かつ請負金額100万円未満の解体工事(例:30㎡の物置の自主解体)

- 石綿の飛散可能性が極めて低い軽微な作業:

- 釘を打って固定する、または刺さっている釘を抜く程度の作業

- 既存の材料に穴をあけずに、新しい部品を取り付けるだけの作業

- 手作業で容易に取り外せる照明器具の交換など

以下の表は、報告義務の有無をまとめたものです。

| 工事の種類 | 報告義務の要件 | 報告が不要なケース(例) | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 建築物の解体 | ・解体部分の床面積の合計が80㎡以上 ・または、請負金額が100万円以上 |

・床面積80㎡未満 かつ 請負金額100万円未満 | 報告不要でも事前調査は原則必要 |

| 建築物の改修 | ・請負金額が100万円以上 | ・請負金額100万円未満 | 報告不要でも事前調査は原則必要 |

| 特定の工作物の解体・改修 | ・請負金額が100万円以上 | ・請負金額100万円未満 | 報告不要でも事前調査は原則必要 |

| ごく軽微な作業 | 対象外 | ・材料を損傷させない作業(釘打ち等) | 作業内容が本当に「軽微」か慎重な判断が必要 |

事業者は、契約内容や工事計画を精査し、これらの基準に照らし合わせて報告義務の有無を判断しなければなりません。判断に迷う場合は、管轄の地方公共団体や労働基準監督署に相談することが賢明です。

報告義務は誰にあるのか(報告者)

石綿事前調査結果の報告義務が誰にあるのかを正しく理解することは、法令遵守の第一歩です。責任の所在を誤解していると、意図せず法令違反を犯してしまうリスクがあります。

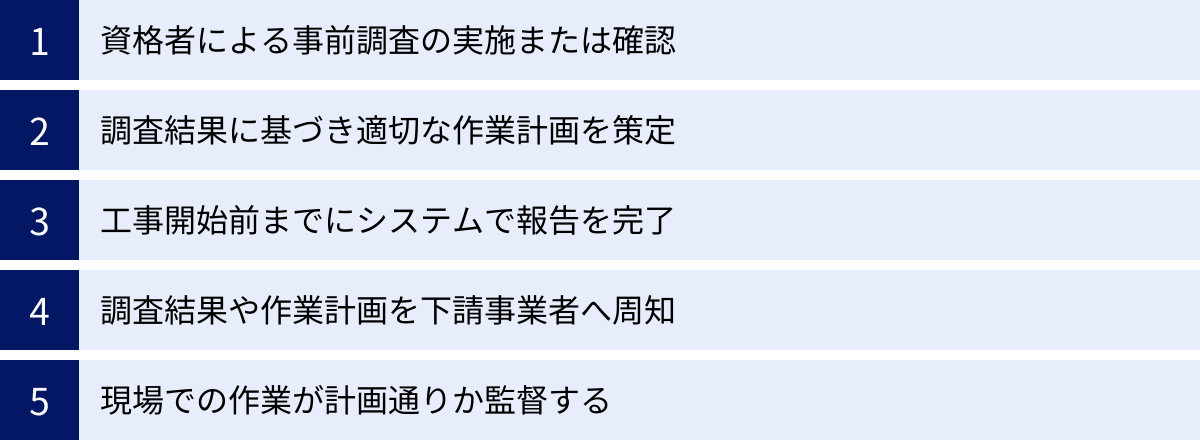

結論から言うと、事前調査結果の報告義務を負うのは、その工事の「元請事業者」または「自主施工者」です。

- 元請事業者(建設業者など):

元請事業者とは、工事の発注者から直接仕事を請け負った事業者を指します。建設業界で一般的な、元請・下請・孫請といった多重構造がある場合、階層の最上位に位置する事業者が報告義務者となります。下請事業者が実際に事前調査や解体作業を行ったとしても、法的な報告義務は元請事業者に課せられます。- なぜ元請事業者なのか?: 元請事業者は工事全体を統括し、管理する責任を負っています。安全管理や工程管理、品質管理など、工事に関するすべての責任が元請事業者に集約されるため、石綿飛散防止という極めて重要な安全管理についても、元請事業者が最終的な責任を負うべきとされているのです。

- 元請事業者の責務:

- 資格者による事前調査の実施または実施の確認。

- 調査結果に基づき、適切な作業計画の策定。

- 工事開始前までに、石綿事前調査結果報告システムで報告を完了させる。

- 調査結果や作業計画を下請事業者に周知徹底する。

- 現場での作業が計画通りに行われているか監督する。

下請事業者は、元請事業者の指示に従い、調査に協力したり、定められた手順で作業を行ったりする義務がありますが、システムへの報告義務そのものはありません。

- 自主施工者:

自主施工者とは、建設業者などに工事を依頼せず、自ら工事を行う者を指します。例えば、事業者が自社の従業員を使って自社工場の改修を行う場合や、個人が自宅を自分でリフォーム(DIY)する場合などが該当します。この場合、元請事業者が存在しないため、工事を行う本人(法人または個人)が報告義務者となります。- 自主施工者の注意点: 個人によるDIYなどであっても、報告対象となる規模の工事(例:100万円以上の材料費がかかるリフォーム)を行う場合は、報告義務が発生します。専門家ではないため、事前調査の方法や石綿の危険性についての知識が不足しがちですが、法律上の義務はプロの事業者と何ら変わりません。安易な自己判断は非常に危険であり、必要であれば専門の調査会社に調査を依頼し、その結果を報告する必要があります。

発注者の役割と責任

工事の発注者(施主)には、直接的な報告義務はありません。しかし、発注者にも協力義務が課せられています。

- 費用配慮義務: 発注者は、元請事業者が行う事前調査や石綿除去工事にかかる費用を、適正に負担するよう配慮する義務があります。不当に安い金額で契約し、結果として事業者が適切な調査や対策を行えない状況を作ることは許されません。

- 情報提供: 発注者は、設計図書など、自身が保有する石綿の使用状況に関する情報を元請事業者に提供するよう努める必要があります。

このように、石綿対策は報告義務者である元請事業者や自主施工者だけの問題ではなく、発注者や下請事業者も含め、工事に関わるすべての者がそれぞれの立場で責任を果たすことで、初めて実効性のあるものとなります。 元請事業者は、自らの法的な責任を明確に認識し、リーダーシップを発揮して関係者をまとめ、確実な報告と安全な工事を実現する重責を担っているのです。

いつまでにどこへ報告するのか

石綿事前調査結果の報告には、明確な「期限」と「報告先」が定められています。これらを遵守することは、罰則を回避し、計画通りに工事を進める上で非常に重要です。

報告の期限:工事の開始前まで

報告は、対象となる建設工事を開始する前までに完了させなければなりません。ここでいう「工事の開始」とは、解体・改修作業そのものだけでなく、その工事のために設置される足場の組み立てなど、工事の最初の工程が始まる時点を指します。

例えば、以下のようなスケジュールの場合、9月30日までに報告を完了させる必要があります。

- 足場の設置開始日:10月1日

- 外壁の除去作業開始日:10月5日

- 工事完了予定日:10月31日

この「工事開始前」という期限は非常に厳格です。報告を忘れたまま足場の設置を始めてしまうと、その時点で法令違反となります。 したがって、工事の計画段階で報告スケジュールを組み込み、余裕を持った対応を心がけることが不可欠です。特に、後述するGビズIDの取得には時間がかかる場合があるため、工事日程が決まったら速やかに準備を始めることをお勧めします。

万が一、緊急の工事(災害復旧工事など)で、事前に報告を行う時間的余裕がない場合はどうなるのでしょうか。この場合でも報告義務は免除されません。工事に着手した後、遅滞なく(可及的速やかに)報告を行う必要があります。 ただし、これはあくまで例外的な措置であり、通常の計画工事で「うっかり忘れていた」という理由は認められません。

報告先:労働基準監督署と地方公共団体へワンストップで

事前調査結果の報告先は、以下の2つの行政機関です。

- 労働基準監督署:

作業員の労働安全衛生を管轄する厚生労働省の出先機関です。石綿障害予防規則(石綿則)に基づき、作業員の石綿ばく露防止対策が適切に行われているかを監督します。 - 地方公共団体(都道府県、市、特別区など):

周辺住民の生活環境の保全を管轄する機関です。大気汚染防止法に基づき、工事現場から外部へ石綿が飛散しないよう、飛散防止対策を監督します。

従来は、これらの機関にそれぞれ個別の様式で届出を行う必要があり、事業者にとって大きな負担となっていました。しかし、「石綿事前調査結果報告システム」を利用することで、この2つの行政機関への報告が一度のオンライン手続きで完了します。

事業者がシステムに入力し、提出した報告データは、システム内部で自動的に振り分けられ、工事現場の所在地を管轄する労働基準監督署と地方公共団体の両方に同時に送信されます。これが「ワンストップサービス」と呼ばれる仕組みです。

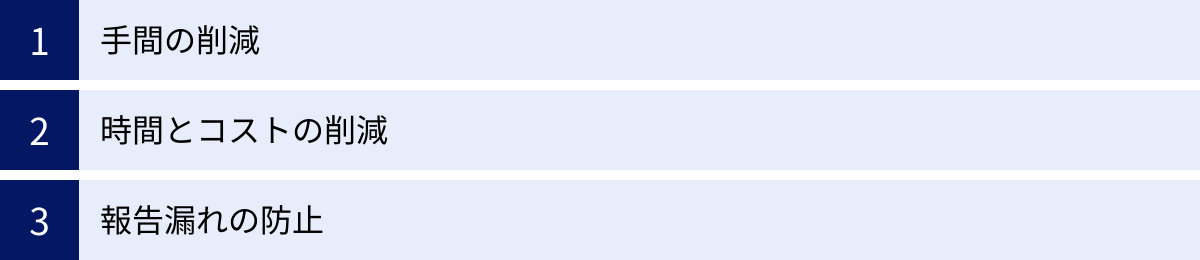

【ワンストップ報告のメリット】

- 手間の削減: 複数の窓口に何度も同じような書類を提出する必要がなくなります。

- 時間とコストの削減: 役所に出向く時間や郵送費、書類の印刷代が不要になります。

- 報告漏れの防止: どちらか一方の機関にしか報告しない、といったミスを防ぐことができます。

このように、報告システムは、「工事開始前までに」という厳格な期限を守りつつ、「労働基準監督署と地方公共団体へ」という2つの報告先への手続きを、確実かつ効率的に行うための重要なツールです。事業者はこの利便性を最大限に活用し、法令で定められた期限と報告先への義務を確実に果たす必要があります。

電子申請に必須のGビズIDとは

石綿事前調査結果報告システムを利用した電子申請を行う上で、避けては通れないのが「GビズID」の取得です。GビズIDは、このシステムに限らず、様々な行政手続きをオンラインで行うための共通鍵の役割を果たします。

GビズIDの役割

GビズIDとは、1つのIDとパスワードで、複数の行政サービスにログインできる法人・個人事業主向けの共通認証サービスです。デジタル庁が提供しており、行政手続きのデジタル化を推進する「デジタル・ガバメント」の基盤となる仕組みです。

従来、行政サービスごとに異なるIDとパスワードを作成・管理する必要があり、非常に煩雑でした。GビズIDは、この問題を解決し、利用者の利便性を向上させることを目的としています。

GビズIDの主な役割とメリットは以下の通りです。

- 厳格な本人確認:

GビズID、特に後述する「gBizIDプライム」は、印鑑証明書などを用いた郵送審査によって厳格な本人確認を行います。これにより、なりすましによる不正な申請を防ぎ、電子申請の信頼性と安全性を担保します。石綿報告のような重要な手続きにおいて、この信頼性は不可欠です。 - ワンストップなサービス利用:

一度GビズIDを取得すれば、石綿報告システム以外にも、経済産業省の補助金申請(jGrants)、厚生労働省の社会保険手続き(e-Gov)、国土交通省の建設業許可申請など、様々な省庁の多様なサービスを同じIDで利用できます。これにより、事業運営全体の効率化に繋がります。 - 申請情報の自動入力:

GビズIDに登録された法人情報(法人名、所在地、法人番号など)は、連携する行政サービスにログインした際に自動で入力フォームに反映される場合があります。これにより、入力の手間が省け、入力ミスも防ぐことができます。

石綿事前調査結果報告システムにおいてGビズIDが必須とされているのは、「誰が」「いつ」報告したのかを明確にし、その報告内容に責任の所在を持たせるためです。GビズIDによる認証は、電子的な「実印」のような役割を果たし、提出された報告の法的な有効性を保証するのです。

GビズIDの種類と選び方

GビズIDには、利用目的や対象者に応じて3つの種類があります。石綿報告システムを利用するためには、どのIDを取得すればよいのかを正しく理解する必要があります。

石綿事前調査結果報告システムの利用には、「gBizIDプライム」または「gBizIDエントリー」のいずれかが必要です。

| GビズIDの種類 | 主な対象者 | 取得方法 | 必要な期間の目安 | 石綿報告システムでの利用 |

|---|---|---|---|---|

| gBizIDエントリー | 法人・個人事業主 | オンラインで即時発行 | 即日 | 可能 |

| gBizIDプライム | 法人代表者・個人事業主 | オンライン申請+郵送審査 | 約2週間(繁忙期は変動) | 可能(推奨) |

| gBizIDメンバー | 従業員 | gBizIDプライム保有者による招待 | 即日(招待後) | プライム保有者から権限付与されれば可能 |

gBizIDエントリー

- 特徴: オンラインでメールアドレスなどを登録するだけで、即時に発行できる手軽なIDです。書類の郵送や審査は不要です。

- 用途: 利用できる行政サービスは、gBizIDプライムに比べて限定されます。石綿事前調査結果報告システムや、一部の補助金申請など、本人確認の厳格性が比較的緩やかなサービスで利用できます。

- 選び方のポイント: 「とにかく急いで石綿報告をしなければならない」「他の行政サービスでGビズIDを使う予定は当面ない」という場合には、gBizIDエントリーが選択肢になります。

gBizIDプライム

- 特徴: GビズIDの基本となる、最も信頼性の高いアカウントです。法人の代表者または個人事業主本人のみが取得できます。申請には印鑑証明書と登録印が必要で、郵送による審査が行われます。

- 用途: jGrants(補助金申請)やe-Gov(社会保険手続き)など、GビズIDに対応するほぼ全ての行政サービスを利用できます。

- 選び方のポイント: 今後、石綿報告以外にも様々な行政手続きを電子化していきたいと考える事業者には、gBizIDプライムの取得を強く推奨します。 取得に時間はかかりますが、一度取得すれば事業運営の様々な場面で活用でき、長期的なメリットは非常に大きいです。石綿報告においても、こちらが標準的なIDと位置づけられています。

gBizIDメンバー

- 特徴: gBizIDプライムを取得した代表者から、従業員に対して権限を付与するためのIDです。従業員が単独で取得することはできません。

- 用途: 代表者(プライム保有者)が、石綿報告の入力作業などを担当の従業員に任せたい場合に利用します。代表者は、どの従業員にどの行政サービスの利用を許可するかを管理できます。

- 選び方のポイント: 複数人の担当者で石綿報告やその他の行政手続きを分担する企業にとっては必須のIDです。ただし、まずは代表者がgBizIDプライムを取得することが大前提となります。

事業者は自社の状況に合わせて適切なIDを選択する必要がありますが、汎用性と信頼性の観点から、計画的に「gBizIDプライム」を取得しておくことが最も賢明な選択と言えるでしょう。

GビズIDの取得方法と必要な期間

石綿報告をスムーズに行うためには、GビズIDの取得プロセスを理解し、特に時間のかかる「gBizIDプライム」については、工事計画の早い段階で準備を始めることが重要です。

ここでは、最も汎用性が高く推奨される「gBizIDプライム」の取得方法を中心に、具体的な手順と所要期間を解説します。

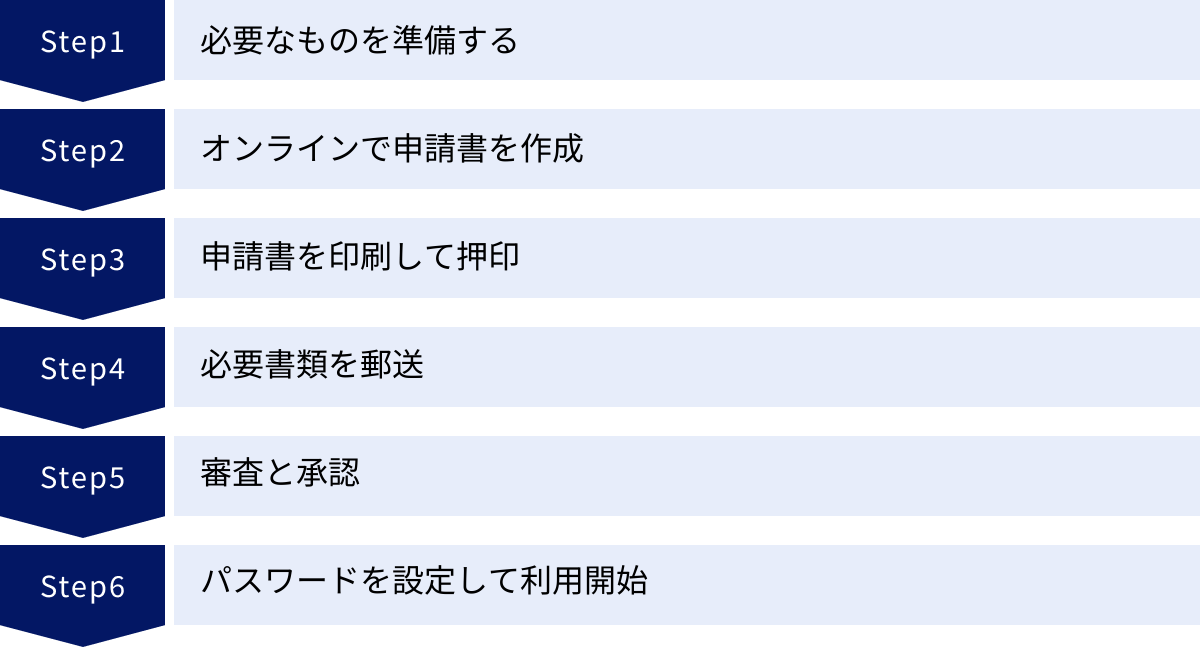

【gBizIDプライム取得のステップ】

- 準備するもの:

- スマートフォンまたは携帯電話: SMS(ショートメッセージサービス)でワンタイムパスワードを受け取るために必要です。

- メールアドレス: 登録や通知の受け取りに使用します。

- 印鑑(登録)証明書: 法人の場合は法務局で取得した印鑑証明書、個人事業主の場合は市区町村で取得した印鑑登録証明書。発行日から3ヶ月以内のものが必要です。

- 登録印: 上記の印鑑証明書に登録されている実印(法人の場合は代表者印)。

- プリンター: 申請書を印刷するために必要です。

- オンラインでの申請書作成:

- GビズIDの公式サイトにアクセスし、「gBizIDプライム作成」のページに進みます。

- 画面の指示に従い、法人番号(国税庁のサイトで確認可能)、法人名、所在地、代表者の情報、利用者の情報(担当者の氏名、メールアドレス、電話番号など)を入力します。

- 入力内容に間違いがないかを確認し、申請書作成ボタンをクリックします。

- 申請書の印刷と押印:

- 作成された「登録申請書」のPDFファイルをダウンロードし、印刷します。

- 申請書の「登録印」と記載された押印欄に、準備した実印(代表者印)を鮮明に押印します。かすれやにじみがあると、再提出を求められる可能性があるため注意が必要です。

- 必要書類の郵送:

- 以下の2点を同封し、GビズIDの運用センターへ郵送します。郵送先住所は申請書に記載されています。

- 押印済みの登録申請書(原本)

- 印鑑(登録)証明書(原本、発行日より3ヶ月以内)

- 郵送方法は指定されていませんが、重要書類のため、追跡可能なレターパックや簡易書留などを利用すると安心です。

- 以下の2点を同封し、GビズIDの運用センターへ郵送します。郵送先住所は申請書に記載されています。

- 審査と承認:

- 運用センターに書類が到着後、審査が行われます。書類に不備がなければ、通常、書類到着から2週間程度で審査が完了します。ただし、年度末や補助金の公募時期など、申請が集中する繁忙期には3週間以上かかることもあります。

- この審査期間がボトルネックになるため、工事日程から逆算して、最低でも1ヶ月程度の余裕を持って申請を開始することをお勧めします。

- パスワード設定と利用開始:

- 審査が完了すると、登録したメールアドレス宛に「gBizIDプライEメールアドレス」という件名のメールが届きます。

- メール本文に記載されているURLにアクセスし、画面の指示に従ってパスワードを設定します。

- パスワード設定が完了した時点で、gBizIDプライムが有効になり、石綿事前調査結果報告システムをはじめとする各種行政サービスにログインできるようになります。

gBizIDエントリーの場合

gBizIDエントリーの取得は非常に簡単で、郵送手続きは不要です。

- 公式サイトで「gBizIDエントリー作成」を選択。

- 法人情報、利用者情報、メールアドレスなどを入力。

- 登録したメールアドレスに届く確認メールのURLをクリック。

- パスワードを設定すれば、即時で利用開始できます。

工事開始日が迫っており、プライムの取得が間に合わない場合の緊急措置として有効ですが、前述の通り、利用できるサービスが限られるため、恒久的な利用を考えるなら、後日プライムを取得し直すのが良いでしょう。

「GビズIDの取得に時間がかかり、報告期限に間に合わなかった」という事態は絶対に避けなければなりません。 解体・改修工事の受注が決まったら、まずGビズIDの有無を確認し、未取得の場合は最優先で申請手続きに入る、という業務フローを確立することが、法令遵守の鍵となります。

石綿事前調査結果報告システムでの電子申請のやり方【5ステップ】

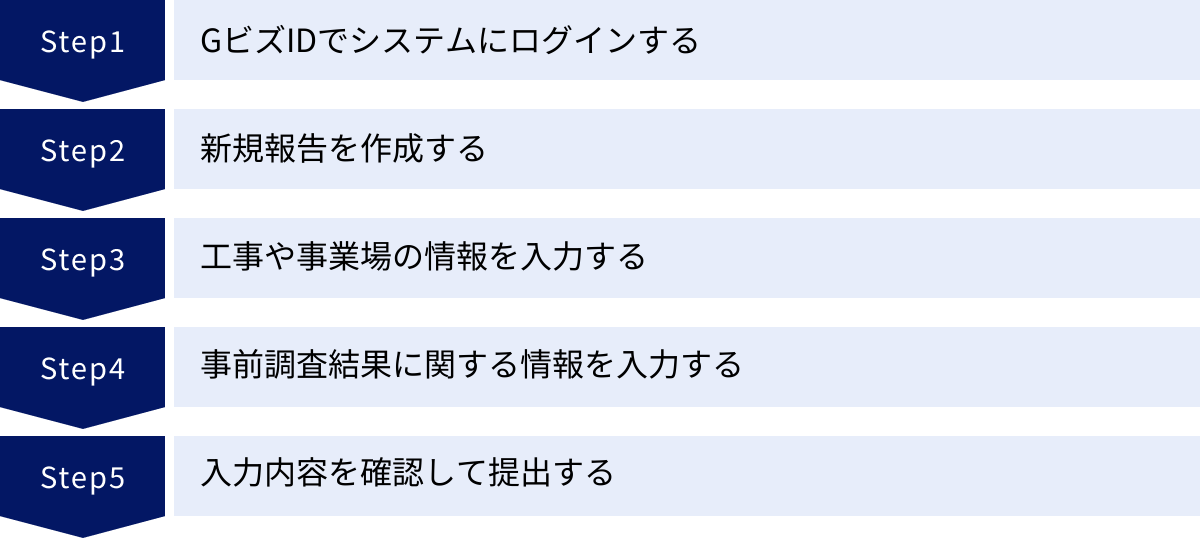

GビズIDの準備が整えば、いよいよ石綿事前調査結果報告システムを利用した電子申請に進みます。システムは直感的に操作できるように設計されていますが、初めて利用する際は戸惑うこともあるかもしれません。ここでは、基本的な報告の流れを5つのステップに分けて解説します。

① GビズIDでシステムにログインする

まず、環境省が運営する「石綿事前調査結果報告システム」の公式サイトにアクセスします。トップページに「GビズIDでログイン」というボタンがあるので、それをクリックします。

すると、GビズIDの認証画面に遷移します。ここで、取得したGビズID(gBizIDプライムまたはエントリー)のアカウントID(メールアドレス)とパスワードを入力してログインします。初回ログイン時や必要に応じて、登録した携帯電話へのSMSによるワンタイムパスワードの入力が求められることがあります。これはセキュリティを確保するための二要素認証です。

正常に認証されると、石綿事前調査結果報告システムのメインメニュー(ダッシュボード)画面が表示されます。これでシステムへのログインは完了です。

② 新規報告を作成する

ダッシュボード画面には、過去の報告履歴の一覧や、報告を作成するためのメニューが表示されています。新たに報告を行う場合は、「新規報告」や「報告の作成」といったボタンをクリックします。

クリックすると、報告内容の入力画面が始まります。システムは複数のページに分かれており、工事の基本情報、事業場の情報、調査結果など、カテゴリーごとに入力項目が整理されています。一つずつ順番に入力していくことになります。

また、システムには一時保存機能があります。すべての情報を一度に入力できない場合でも、入力途中のデータを保存しておき、後で再開することが可能です。長時間の入力作業となることもあるため、こまめに一時保存を行うと安心です。

③ 工事や事業場の情報を入力する

最初のステップでは、工事そのものに関する基本的な情報を入力します。主な入力項目は以下の通りです。

- 元請事業者情報: GビズIDでログインしているため、法人名や所在地などの基本情報は自動で入力されることが多いです。連絡先などを確認・補足します。

- 発注者情報: 工事を依頼した施主(法人または個人)の名称、所在地、連絡先を入力します。

- 工事情報:

- 工事名称: 「〇〇ビル解体工事」「△△邸改修工事」など、工事内容がわかる名称を入力します。

- 工事の種類: 「解体工事」「改修工事」のどちらかを選択します。

- 工事期間: 工事の開始予定日と終了予定日を入力します。開始日は足場設置など最初の工程の日付です。

- 事業場(現場)情報:

- 現場の名称・所在地: 工事を行う建物の名称や住所を正確に入力します。

- 建築物の概要: 構造(木造、鉄骨造など)、階数、延べ面積、建築年などを入力します。これらの情報は、設計図書や登記情報をもとに記入します。

④ 事前調査結果に関する情報を入力する

次に、この報告の核心部分である事前調査の結果を入力します。

- 調査終了年月日: 事前調査が完了した日付を入力します。

- 調査の方法: 実施した調査方法にチェックを入れます。「設計図書等による調査(書面調査)」「目視による調査」は必須です。「分析による調査」は、目視で判断できない建材があった場合に実施し、チェックを入れます。

- 調査者の情報: 事前調査を実施した者の氏名、所属、保有する資格(建築物石綿含有建材調査者など)の種類と登録番号を入力します。2023年10月1日以降に着手する工事では、資格者による調査が必須です。

- 石綿の有無: 事前調査の結果、「石綿含有建材あり」「石綿含有建材なし」「石綿含有建材ありとみなす(みなし)」のいずれかを選択します。

- 「あり」または「みなし」の場合: 石綿が使用されている建材の種類(吹付け材、保温材、成形板など)、建材の場所、作業レベル(レベル1〜3)といった詳細情報を追加で入力する必要があります。

- 「なし」の場合: 追加情報の入力は比較的少なくなります。

このセクションは、報告の根拠となる重要な部分です。調査者が作成した調査結果報告書の内容と相違がないよう、正確に転記してください。

⑤ 入力内容を確認して提出する

すべての項目の入力が完了したら、最終確認のステップに進みます。

「入力内容の確認」画面では、これまで入力したすべての情報が一覧で表示されます。 ここで、誤字脱字はないか、選択項目に間違いはないか、数値は正しいかなど、細部にわたって最終チェックを行います。特に、工事期間や調査者の資格情報、石綿の有無といった重要項目は念入りに確認しましょう。

内容に問題がなければ、「提出」ボタンをクリックします。 このボタンを押した時点で、入力されたデータが管轄の労働基準監督署と地方公共団体に正式に提出されます。一度提出すると、簡単な修正はできなくなるため、提出前の確認は非常に重要です。

提出が完了すると、受付番号が発行され、報告の控えをPDF形式などでダウンロードできるようになります。この控えは、調査結果の記録とともに3年間保存する義務があるため、必ずダウンロードして社内で適切に保管してください。

以上が、電子申請の基本的な流れです。最初は戸惑うかもしれませんが、一度経験すれば二回目以降はスムーズに行えるようになります。システムの入力補助機能などを活用し、正確かつ効率的な報告を心がけましょう。

報告時に入力が必要な主な項目

石綿事前調査結果報告システムで報告を行う際には、多岐にわたる情報を正確に入力する必要があります。これらの項目は、工事の安全性と透明性を確保し、行政が適切な監督指導を行うために不可欠なデータとなります。ここでは、入力が必要となる主な項目をカテゴリー別に詳しく解説します。

元請事業者に関する情報

このセクションでは、報告義務者である元請事業者(または自主施工者)自身の情報を入力します。GビズIDでログインした場合、多くの項目は自動で入力されますが、内容を確認し、必要に応じて修正・追記します。

- 法人番号: 国税庁から付与されている13桁の番号です。GビズIDに紐づいているため、通常は自動入力されます。

- 事業者名: 法人名または屋号、個人事業主の氏名。

- 代表者職・氏名: 代表取締役、代表社員、個人事業主本人など。

- 事業者の所在地: 本社の住所。

- 連絡先: 報告内容に関する問い合わせに対応する担当部署の電話番号やメールアドレス。

- 建設業許可番号: 建設業許可を受けている場合に記入します。

工事現場に関する情報

次に、実際に工事が行われる現場(事業場)に関する詳細情報を入力します。この情報は、行政がどの場所でどのような工事が行われるのかを特定するために極めて重要です。

- 現場名称: 「〇〇ビル新館解体工事」「△△様邸外壁改修工事」など、他の工事と区別できる具体的な名称。

- 現場所在地: 工事現場の住所を都道府県から番地、建物名、部屋番号まで正確に入力します。

- 工事の名称: 元請事業者が管理している工事名称。

- 工事の種類: 「建築物の解体」「建築物の改修」「工作物の解体・改修」から選択。

- 工事期間: 工事の着手予定年月日と完了予定年月日。着手日は足場設置等の最初の工程の日付を正確に入力します。

- 発注者情報: 工事を注文した施主の氏名(名称)、所在地、連絡先。

- 建築物・工作物の概要:

- 主要な用途: 事務所、店舗、共同住宅、工場、戸建住宅などから選択。

- 構造: 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)など。

- 階数・高さ: 地上階数、地下階数、建物の最高の高さ。

- 延べ面積: 建築物全体の延床面積。

- 工事対象の床面積: 解体または改修を行う部分の床面積。

- 建築・設置年月日: 建築確認通知書などで確認した、建物が建てられた日付。この日付が石綿規制の年代とどう関わるかを判断する上で重要です。

事前調査の結果に関する情報

報告の核心部分であり、事前調査が適正に行われたことを証明するための情報を入力します。

- 調査終了年月日: 書面調査、目視調査、分析調査を含め、すべての調査が完了した日付。

- 調査方法: 実施した調査にチェック。「書面調査」「目視調査」は原則必須です。「分析調査」は必要に応じて実施した場合にチェックします。

- 石綿の有無の調査結果: 「石綿なし」「石綿あり」「石綿ありとみなし」から選択します。

- 調査を行った者の情報:

- 資格: 建築物石綿含有建材調査者(一般、特定、一戸建て等)、または2023年9月30日以前の経過措置対象者(石綿作業主任者など)から選択。

- 資格者証の登録番号: 資格者証に記載されている番号。

- 氏名・所属事業者名: 調査者のフルネームと、その者が所属する会社名。

- 書面調査・目視調査で石綿なしと判断した根拠: 「設計図書で不使用を確認」「現地で木材、金属、石、ガラス等のみであることを確認」など、具体的な根拠を選択または記述します。

石綿作業に関する情報

事前調査の結果、「石綿あり」または「石綿ありとみなし」と報告した場合に、追加で入力が必要となる項目です。石綿除去作業の計画と安全対策に関する情報が含まれます。

- 特定粉じん排出等作業の届出対象の有無: 吹付け石綿(レベル1)や石綿含有断熱材(レベル2)の除去作業など、大気汚染防止法で別途届出が義務付けられている作業に該当するかどうか。

- 石綿含有建材の種類と場所:

- 作業レベル: レベル1(発じん性が著しく高い)、レベル2(発じん性が高い)、レベル3(その他)から選択。

- 建材の種類: 吹付け材、保温材、耐火被覆材、成形板、Pタイル、シーリング材など、具体的な建材名を選択。

- 使用されている場所: 天井、壁、床、屋根、配管など、建物のどの部分に使用されているかを入力。

- 石綿作業の計画:

- 作業期間: 石綿除去等作業の開始予定日と終了予定日。

- 作業の種類: 「除去」「封じ込め」「囲い込み」から選択。

- ばく露防止対策の概要: 作業場の隔離、湿潤化、負圧除じん装置の使用、作業員の保護具の種類など、計画している安全対策の概要を入力します。

これらの項目を正確に入力することで、初めて法令に基づいた適正な報告となります。入力にあたっては、手元に事前調査報告書、設計図書、工事計画書などを準備し、内容を正確に転記することが重要です。

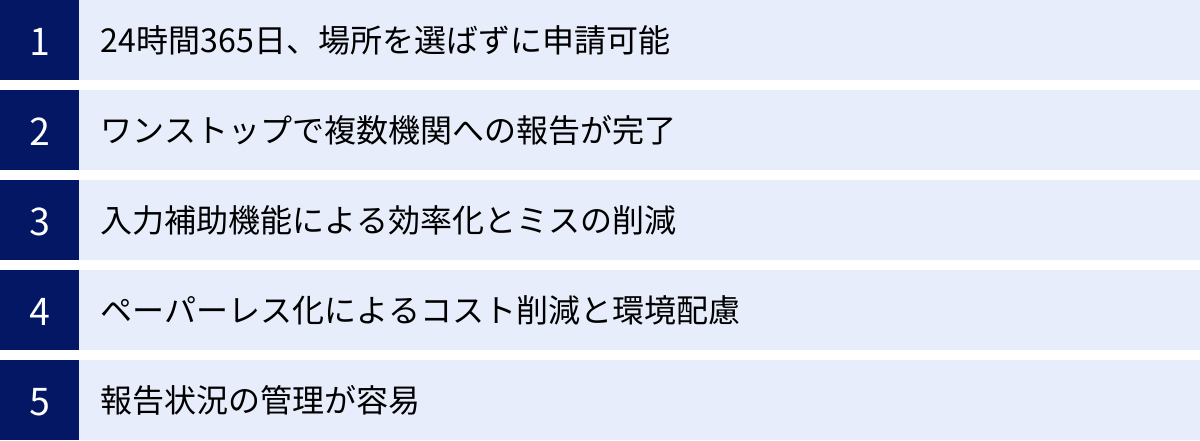

電子申請(石綿事前調査結果報告システム)を利用するメリット

石綿事前調査結果の報告が原則として電子申請に移行したことは、単なる義務の変更ではありません。事業者にとって、これまでの紙ベースの申請に比べて多くの実質的なメリットがあります。これらのメリットを理解し活用することで、業務の効率化とコンプライアンス体制の強化を両立できます。

- 24時間365日、場所を選ばずに申請可能

最大のメリットは、時間と場所の制約から解放されることです。従来の紙申請では、役所の開庁時間(平日の日中)に合わせて窓口に赴くか、郵送手続きを行う必要がありました。しかし、電子システムならインターネット環境さえあれば、オフィスのデスクからはもちろん、早朝や深夜、休日でも報告手続きを行えます。これにより、現場作業や他の業務で日中忙しい担当者でも、都合の良い時間に作業を進めることができ、業務の柔軟性が格段に向上します。 - ワンストップで複数機関への報告が完了

石綿に関する報告は、労働者の安全を管轄する「労働基準監督署」と、周辺環境の保全を管轄する「地方公共団体」の両方に行う必要があります。紙申請では、それぞれの機関に個別の様式で書類を提出する必要があり、二度手間となっていました。石綿事前調査結果報告システムでは、一度のデータ入力・提出操作で、関係するすべての行政機関への報告が自動的に完了します。これにより、申請の手間が半減するだけでなく、「片方の機関に提出し忘れた」といった致命的なミスを防ぐことができます。 - 入力補助機能による効率化とミスの削減

システムには、事業者の負担を軽減するための便利な機能が搭載されています。- GビズID情報の自動反映: GビズIDでログインすると、登録されている事業者名、所在地、法人番号などが報告フォームに自動で入力されるため、毎回同じ情報を手入力する手間が省けます。

- 過去の報告データの再利用: 以前に報告した工事と内容が類似している場合、過去のデータをコピーして新しい報告を作成できます。工事場所や期間など、変更点のみを修正すればよいため、入力時間を大幅に短縮できます。

これらの機能は、入力作業の効率化だけでなく、手入力による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを減らす効果もあり、報告の正確性向上に貢献します。

- ペーパーレス化によるコスト削減と環境配慮

電子申請への移行は、完全なペーパーレス化を実現します。これにより、以下のような直接的・間接的なコストを削減できます。- 直接コスト: 申請用紙の印刷代、インク代、郵送費(切手代や封筒代)、役所への交通費などが不要になります。

- 間接コスト: 提出した書類の控えを保管するためのファイリングの手間や、保管スペース(キャビネットや倉庫)にかかるコストも削減できます。

紙資源の消費を抑えることは、環境配慮への取り組みとして企業の社会的評価を高める側面もあります。

- 報告状況の管理が容易

システム上のダッシュボードでは、自社が提出した報告の履歴を一覧で確認できます。「下書き中」「提出済み」「修正依頼」といったステータスが一目でわかるため、複数の案件を抱えている場合でも、どの工事の報告が完了していて、どの工事が未了なのかを簡単に管理できます。これにより、報告漏れのリスクを組織的に管理し、コンプライアンス体制を強化できます。

これらのメリットを総合すると、石綿事前調査結果報告システムは、単なる義務を果たすためのツールではなく、事業者の業務プロセスを最適化し、生産性を向上させるための強力な武器となり得ます。最初は操作に慣れる時間が必要かもしれませんが、長期的に見れば、その投資を上回る価値を企業にもたらすことは間違いないでしょう。

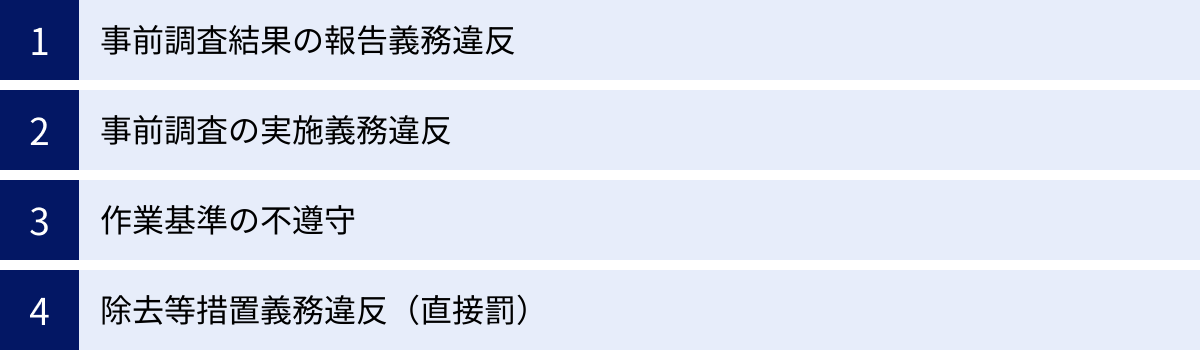

報告を怠った場合の罰則

石綿事前調査結果の報告義務化は、作業員や公衆の健康を守るための極めて重要な規制です。そのため、この義務を軽視し、報告を怠った場合には、厳しい罰則が科される可能性があります。事業者は、法令違反のリスクを正しく認識し、コンプライアンスを徹底しなければなりません。

罰則の根拠となるのは、主に「大気汚染防止法」です。2022年4月1日の改正法施行により、報告義務違反に対する罰則が明確に規定されました。

事前調査結果の報告義務違反:

大気汚染防止法第18条の17第1項または第2項の規定に違反し、事前調査の結果を報告しなかった、または虚偽の報告をした場合、同法第35条の規定により「30万円以下の罰金」に処せられます。

これは、石綿の有無にかかわらず、報告対象となる規模の工事(解体部分の床面積80㎡以上、または請負金額100万円以上の解体・改修工事など)で、システムによる報告を行わなかった場合に適用されます。たとえ調査の結果「石綿なし」であったとしても、その結果を報告しなければ罰則の対象となる点に注意が必要です。

報告義務違反だけではない、石綿関連の罰則

重要なのは、罰則が報告義務違反だけに留まらないという点です。石綿対策の一連のプロセス(調査→報告→作業)全体に厳しい規制がかけられており、より悪質な違反行為にはさらに重い罰則が設けられています。

- 事前調査の実施義務違反:

そもそも事前調査を行わずに工事に着手した場合も、大気汚染防止法に基づき「30万円以下の罰金」の対象となります(同法第18条の15第1項違反)。 - 作業基準の不遵守:

石綿含有建材(レベル1、レベル2)の除去等を行う際に、法律で定められた作業基準(作業場の隔離、湿潤化、負圧化など)を守らなかった場合、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります(同法第33条の2)。 - 除去等措置義務違反(直接罰):

最も重い罰則の一つが、吹付け石綿(レベル1)や石綿含有断熱材等(レベル2)について、必要な飛散防止措置(隔離など)を全く講じずに除去作業を行った場合です。これは「特定工事」に該当し、発注者や元請事業者、下請事業者が直接罰の対象となり、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という非常に厳しい刑事罰が科せられます(同法第33条)。

これらの罰則は、法人だけでなく、実際に違反行為を行った個人(現場責任者など)も対象となる「両罰規定」が適用される場合があります。

罰則だけではない、違反がもたらす深刻な影響

法令違反のリスクは、罰金や懲役といった法的な制裁だけではありません。

- 企業の信用の失墜:

法令違反が発覚すれば、行政からの指導や監督の強化、場合によっては事業者名が公表されることもあります。これにより、企業の社会的信用は大きく傷つき、顧客や取引先からの信頼を失い、事業の継続そのものが困難になる可能性があります。 - 工事の中断・遅延:

違反が発覚した場合、行政から工事の一時停止命令が出されることがあります。工事が中断すれば、工期の遅延、追加コストの発生、発注者との契約トラブルなど、甚大な経済的損失に繋がります。 - 健康被害への責任:

万が一、ずさんな工事によって石綿を飛散させ、作業員や周辺住民に健康被害を発生させてしまった場合、民事上の損害賠償責任を問われることになります。その賠償額は計り知れません。

報告を怠ることは、わずかな手間を惜しんだ結果、事業の存続を揺るがしかねない重大なリスクを負う行為です。 罰則の有無にかかわらず、法令を遵守し、適切な調査と報告、安全な作業を徹底することが、企業と社会を守るための最低限の責務と言えるでしょう。

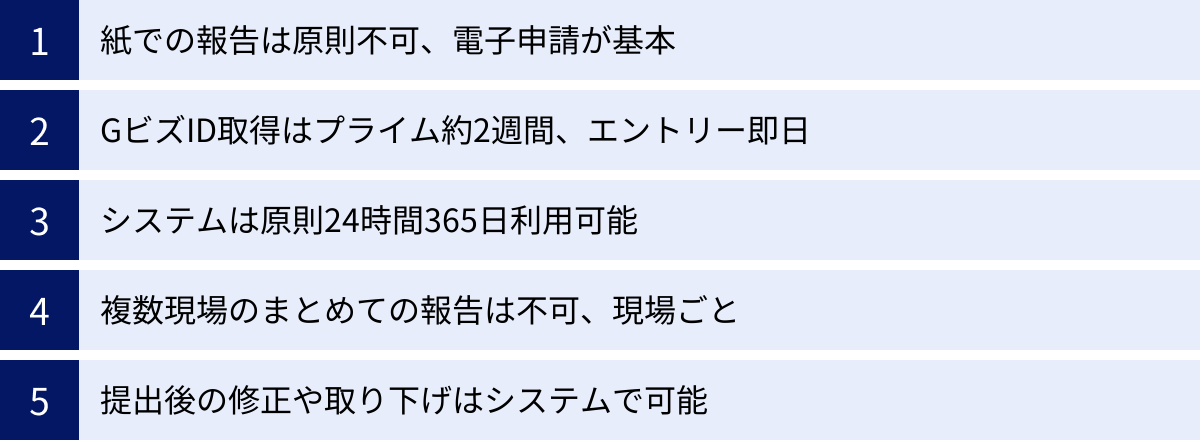

石綿事前調査結果報告に関するよくある質問

石綿事前調査結果報告システムの導入に伴い、事業者からは多くの質問が寄せられています。ここでは、特に頻繁に寄せられる疑問について、Q&A形式で分かりやすく回答します。

紙での報告はできますか?

A. 原則として電子システムでの報告が必要です。紙での報告は推奨されていません。

法令上、報告は「原則として電子システム(石綿事前調査結果報告システム)を使用しなければならない」と定められています。これは、報告の効率化、迅速な情報集約、報告漏れの防止といったシステム導入の目的を達成するためです。

ただし、「インターネット環境がなく、電子システムの使用が著しく困難な場合」など、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に紙の様式での報告が認められることがあります。

しかし、紙で報告する場合には、以下のデメリットがあります。

- 二度手間になる: 電子システムならワンストップで済むところを、工事現場を管轄する「労働基準監督署」と「地方公共団体」の両方に、それぞれ同じ内容の報告書を提出しなければなりません。

- コストと時間がかかる: 報告書の印刷代、郵送費、そして両方の窓口に提出するための手間と時間がかかります。

- 受付に時間がかかる場合がある: 行政側でのデータ入力作業が発生するため、電子申請に比べて受付処理に時間がかかる可能性があります。

これらの点を考慮すると、事業運営上、特別な理由がない限りは電子システムを利用することが強く推奨されます。 もし紙での報告を検討する場合は、事前に管轄の地方公共団体や労働基準監督署に、その可否や手続きについて確認することが必要です。

GビズIDの取得にはどのくらい時間がかかりますか?

A. IDの種類によります。「gBizIDプライム」は約2週間、「gBizIDエントリー」は即日です。

- gBizIDプライム:

オンラインで申請書を作成した後、印鑑証明書とともに郵送し、審査を受ける必要があります。このため、書類が運用センターに到着してから審査が完了するまで、通常で約2週間程度の期間を見込む必要があります。年度末や補助金の公募開始時期など、申請が集中する繁忙期には、3週間以上かかることもあります。工事日程が決まったら、できるだけ早く申請手続きを開始することをお勧めします。 - gBizIDエントリー:

こちらはオンライン手続きのみで完結し、郵送や審査が不要なため、メールアドレスの認証などが終われば即日で発行が可能です。工事開始日が目前に迫っており、プライムの取得が間に合わない場合の緊急措置として利用できます。

システムは24時間利用できますか?

A. 原則として24時間365日利用可能です。ただし、メンテナンス時間中は利用できません。

石綿事前調査結果報告システムは、事業者の利便性を考慮し、土日祝日や夜間を含め、原則いつでもアクセスして報告手続きを行うことができます。

ただし、システムの安定稼働や機能改善のために、定期または不定期のメンテナンスが実施されることがあります。メンテナンス中は、システムへのログインや報告の提出ができなくなります。メンテナンスのスケジュールは、通常、事前にシステムの公式サイト等で告知されます。

報告期限の直前になってメンテナンス時間と重なり、報告が間に合わなかったという事態を避けるためにも、工事開始日ぎりぎりではなく、余裕を持ったスケジュールで報告作業を行うことが重要です。

複数の現場をまとめて報告できますか?

A. できません。報告は工事(現場)ごとに個別に行う必要があります。

石綿事前調査結果の報告は、1つの工事契約または1つの工事現場に対して1つの報告が基本となります。システムに複数の現場の情報を一括でアップロードして、まとめて報告するような機能はありません。

例えば、同じ発注者から3つの異なるビルの改修工事を同時に受注した場合でも、報告はビルごとに3回に分けて行う必要があります。

ただし、システムの「複写機能(コピー機能)」を利用すれば、作業の効率化は可能です。一つの報告を完了させた後、その内容をコピーして新しい報告を作成し、現場の所在地や工事期間など、異なる部分だけを修正して提出することができます。これにより、共通項目の再入力の手間を省くことができます。

提出した報告内容の修正や取り下げはできますか?

A. 可能です。ただし、手続きは報告のステータスによって異なります。

一度提出した報告内容に誤りが見つかった場合や、工事計画の変更があった場合、システム上で修正や取り下げを行うことができます。

- 報告が行政機関で受理される前:

提出後、行政機関の担当者が内容を確認して「受理」するまでの間であれば、事業者側で報告の「取り下げ」が可能です。取り下げた後、正しい内容で再度、新規報告として提出し直します。 - 報告が行政機関で受理された後:

すでに受理されている報告を修正したい場合は、「変更報告」という形で手続きを行います。元の報告内容をベースに、変更点などを入力して再度提出します。

ただし、どの範囲の修正までがシステム上で可能か、またどのような場合に窓口への連絡が必要になるかなど、運用ルールが管轄の行政機関によって異なる場合があります。 重大な内容の修正や、手続きに不明な点がある場合は、自己判断で進めずに、管轄の労働基準監督署や地方公共団体に電話等で問い合わせ、指示を仰ぐのが最も確実です。

まとめ:石綿事前調査結果報告はシステムを使い正しく確実に

本記事では、石綿事前調査結果報告システムを中心に、法改正の背景から報告義務の対象、GビズIDの取得、具体的な電子申請の手順、そして罰則に至るまで、事業者が知っておくべき情報を網羅的に解説しました。

最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 背景と義務化: 深刻な健康被害をもたらす石綿(アスベスト)の飛散を防止するため、大気汚染防止法等が改正され、2022年4月1日から一定規模以上の解体・改修工事において、石綿の有無にかかわらず事前調査結果の報告が義務化されました。

- 報告システム: 報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」による電子申請で行います。これにより、労働基準監督署と地方公共団体への報告がワンストップで完了し、事業者の手間が大幅に削減されます。

- GビズIDの必要性: 電子申請には、法人・個人事業主向けの共通認証IDである「GビズID」が必須です。特に、汎用性の高い「gBizIDプライム」は取得に約2週間かかるため、工事計画の早い段階で準備することが極めて重要です。

- 報告義務者と期限: 報告の義務を負うのは「元請事業者」または「自主施工者」であり、工事開始前(足場の設置など最初の工程の開始前)までに報告を完了させなければなりません。

- 法令遵守の重要性: 報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合には、「30万円以下の罰金」などの罰則が科される可能性があります。しかし、リスクは罰則だけにとどまらず、企業の信用の失墜や工事の中断など、事業の存続に関わる深刻な事態を招きかねません。

石綿対策は、もはや専門業者だけの問題ではありません。解体・改修工事に関わるすべての事業者にとって、避けては通れない社会的責務です。法令の意図を正しく理解し、石綿事前調査結果報告システムを適切に活用して、定められた手順に従い、期限内に確実な報告を行うこと。 これが、作業員の安全と地域住民の健康を守り、ひいては自社の信頼と未来を守るための、最も確実な道筋です。

本記事が、皆様の適正な業務遂行の一助となれば幸いです。