家の建て替えや土地の売却、相続した空き家の整理など、様々な理由で建物の解体工事を検討する場面があります。しかし、多くの人にとって解体工事は初めての経験であり、「一体いくらかかるのだろうか?」「何から手をつければいいのか分からない」といった不安や疑問を抱えるのは当然のことです。

解体工事の費用は、建物の構造や大きさ、立地条件、さらには業者選びによって大きく変動します。費用相場を知らずに業者を決めてしまうと、不当に高い金額を請求されたり、後から高額な追加費用が発生したりと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性も少なくありません。

この記事では、これから解体工事を検討している方に向けて、費用の決まり方から構造別・坪数別の詳細な費用相場、見積もりの内訳、追加費用が発生するケース、そして費用を賢く抑えるための具体的な方法まで、網羅的に解説します。

さらに、解体工事全体の流れや信頼できる業者の選び方、必要な法的手続き、注意すべき点についても詳しく説明します。この記事を最後まで読めば、解体工事に関する基本的な知識が身につき、不安なく、そして納得のいく価格で解体工事を進めるための確かな指針を得られるでしょう。

目次

解体工事の費用相場とは?費用の決まり方を解説

解体工事の費用について考えるとき、まず理解しておくべきなのが、その費用の算出方法と全国的な相場観です。解体費用は決して安いものではないため、適正な価格を見極めるための基礎知識を身につけることが重要です。ここでは、費用の基本的な決まり方と、一般的な相場について詳しく解説します。

費用の算出方法:坪単価 × 延べ床面積

解体工事の費用を概算する際に最も一般的に用いられるのが、「坪単価 × 延べ床面積」という計算式です。

- 坪単価: 建物1坪(約3.3平方メートル)あたりの解体工事にかかる費用のこと。建物の構造(木造、鉄骨造など)や立地条件によって変動します。

- 延べ床面積: 建物の各階の床面積を合計した面積のこと。建築基準法に基づいて算出され、建物の登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できます。

例えば、坪単価が4万円の木造住宅で、延べ床面積が30坪の場合、解体費用の目安は「4万円 × 30坪 = 120万円」と計算できます。

ただし、この計算式で算出されるのは、あくまで建物の本体を解体するための基本的な費用(本体工事費)の目安です。実際の工事では、これに加えて足場の設置費用や廃材の処分費用、さらには庭石の撤去やアスベスト除去などの「付帯工事費」が別途加算されます。

したがって、「坪単価 × 延べ床面積」は、大まかな予算感を掴むための第一歩と捉え、最終的な費用は詳細な見積もりで確認する必要があることを覚えておきましょう。

なぜこの「坪単価」が重要かというと、それは解体工事のコストの大部分が、建材の種類と量、そしてそれに伴う手間(人件費・重機)と廃棄物処理費用に依存するためです。頑丈な構造ほど解体に時間がかかり、高性能な重機が必要になります。また、排出される廃棄物の種類によって処分費用も異なるため、構造ごとの坪単価が費用を見積もる上で重要な指標となるのです。

全国の解体費用の平均相場

全国的な解体費用の平均相場は、建物の種類や地域によって幅がありますが、一般的な住宅の場合、総額で100万円から300万円程度になることが多いです。

以下に、構造別の全国的な坪単価の目安をまとめました。

| 建物の構造 | 坪単価の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 木造(W造) | 3万円~5万円 | 最も一般的で安価。解体が比較的容易。 |

| 軽量鉄骨造(S造) | 4万円~6万円 | 木造よりやや高価。プレハブやアパートに多い。 |

| 重量鉄骨造(S造) | 5万円~7万円 | 頑丈な分、解体に手間と時間がかかり高価。 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 6万円~8万円 | 最も高価。解体に特殊な重機や工法が必要。 |

この表からも分かるように、建物の構造が頑丈になるほど、解体作業の難易度が上がり、坪単価も高くなる傾向があります。

ただし、この相場はあくまで全国平均の目安です。実際の費用は以下のような様々な要因によって変動します。

- 地域差: 都市部は人件費や廃棄物処分費用が高く、地方に比べて坪単価が高くなる傾向があります。また、運搬車両の通行料金なども影響します。

- 立地条件:

- 接道状況: 重機やトラックが進入できないほど道が狭い場合、手作業での解体や小型車両での廃材運搬が必要になり、人件費と工期が増加し、費用が割高になります。

- 近隣環境: 住宅が密集している場所では、騒音や粉塵、振動を抑えるための養生(防音シートなど)をより厳重にする必要があり、その分の費用が上乗せされます。

- 建物の状態:

- 築年数と劣化度: 建物が著しく老朽化し、倒壊の危険がある場合は、慎重な作業が求められるため費用が上がることがあります。

- アスベストの有無: 1975年以前に建てられた建物はアスベストが使用されている可能性があり、その調査・除去には専門的な作業が必要で、高額な追加費用が発生します。

- 付帯工事の有無: 庭の樹木や庭石、ブロック塀、カーポート、地中埋設物などの撤去は別途費用がかかります。

これらの要因が複雑に絡み合って最終的な解体費用が決まります。そのため、正確な費用を知るためには、必ず複数の解体業者に現地調査を依頼し、詳細な見積もりを取得することが不可欠です。

【構造別】解体工事の費用相場(坪単価)

解体工事の費用を左右する最も大きな要因の一つが、建物の「構造」です。構造によって使われている建材や建て方が全く異なるため、解体にかかる手間、必要な重機、そして発生する廃棄物の種類と処分費用が大きく変わってきます。ここでは、主要な4つの構造(木造、軽量鉄骨造、重量鉄骨造、鉄筋コンクリート造)別に、坪単価の相場と費用の特徴を詳しく解説します。

| 構造の種類 | 坪単価の相場 | 主な用途 | 解体の特徴 |

|---|---|---|---|

| 木造 | 30,000円~50,000円 | 一般的な戸建て住宅、アパート | 比較的解体が容易で、廃棄物もリサイクルしやすいため安価。 |

| 軽量鉄骨造 | 40,000円~60,000円 | プレハブ住宅、小規模な店舗や事務所 | 木造よりは頑丈だが、解体は比較的スムーズ。鉄骨の処分費用がかかる。 |

| 重量鉄骨造 | 50,000円~70,000円 | マンション、ビル、工場、倉庫 | 骨組みが太く頑丈なため、大型重機が必要。工期も長くなる傾向。 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 60,000円~80,000円 | 分譲マンション、ビル、公共施設 | 最も頑丈。破砕作業に時間がかかり、騒音・振動対策も必須。コンクリートガラの処分費が高額。 |

木造

坪単価の相場:30,000円~50,000円

木造は、日本の戸建て住宅で最も一般的に採用されている構造です。柱や梁、壁などの主要な構造部分が木材でできており、他の構造に比べて解体が比較的容易です。

なぜ費用が安いのか?

- 解体のしやすさ: 鉄骨やコンクリートに比べて建材が柔らかく、切断や破壊がしやすいため、重機による作業がスムーズに進みます。これにより、工期が短縮され、人件費や重機のレンタル費用を抑えられます。

- 廃棄物処理のしやすさ: 主な廃棄物である木くずは、チップに加工して再利用されたり、燃料としてリサイクルされたりするため、コンクリートがらや鉄骨に比べて処分費用が安価です。建設リサイクル法に基づき、分別解体が義務付けられていますが、木材は比較的リサイクルルートが確立されています。

注意点

- 築年数が古い木造住宅: 戦前に建てられたような古い木造住宅では、現在の建築基準とは異なる工法で建てられている場合や、土壁が使われていることがあります。土壁は分別や処分に手間がかかるため、費用が上乗せされる可能性があります。

- 建物の密集地: 隣家との距離が近い場合、手作業での解体(手壊し)が必要になる部分が増え、工期が延びて費用が高くなることがあります。

軽量鉄骨造

坪単価の相場:40,000円~60,000円

軽量鉄骨造は、厚さ6mm未満の鋼材を柱や梁に使用した構造です。プレハブ住宅や小規模なアパート、店舗、倉庫などでよく見られます。木造よりは強度がありますが、後述する重量鉄骨造ほど頑丈ではありません。

費用の特徴

- 木造よりやや高価: 構造体が鉄骨であるため、切断や解体に木造よりも手間がかかります。また、発生する鉄くずは有価物として買い取ってもらえる場合もありますが、木くずに比べて分別や運搬にコストがかかるため、全体として坪単価は木造より高くなる傾向があります。

- 内装材や外壁材による変動: 軽量鉄骨造の建物は、外壁にALC(軽量気泡コンクリート)パネルやサイディングボードが使われることが多く、これらの解体・処分費用も坪単価に影響します。

注意点

- アスベスト含有建材: 比較的新しい建物でも、屋根材や外壁材、内装の断熱材などにアスベストを含んだ建材が使われている可能性があります。アスベストの有無は費用を大きく左右するため、事前の調査が重要です。

重量鉄骨造

坪単価の相場:50,000円~70,000円

重量鉄骨造は、厚さ6mm以上の分厚い鋼材を柱や梁に使用した、非常に頑丈な構造です。3階建て以上の住宅や、マンション、商業ビル、工場など、大規模な建築物で採用されます。

なぜ費用が高いのか?

- 解体の難易度: 骨組みが太く強固なため、解体には大型で強力な重機(大型クレーンや圧砕機など)が必要です。重機の使用料や操作するオペレーターの人件費が高くなります。

- 工期の長期化: 頑丈な構造を安全に解体するには時間がかかり、工期が長くなる傾向があります。工期が延びれば、その分、人件費や現場管理費が増加します。

- 大量の廃棄物: 建物の規模が大きいことが多く、排出される鉄骨やコンクリートの量も膨大になります。これらの運搬・処分費用も高額になります。

注意点

- 騒音・振動対策: 大型重機を使用するため、騒音や振動が大きくなります。近隣への影響を最小限に抑えるための防音パネルや散水といった対策が必須となり、その費用も上乗せされます。

鉄筋コンクリート造(RC造)

坪単価の相場:60,000円~80,000円

鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete造)は、鉄筋の型枠にコンクリートを流し込んで作る構造で、最も強度と耐久性が高いのが特徴です。分譲マンションや高層ビル、公共施設などに広く用いられています。

なぜ最も費用が高いのか?

- 破砕作業の手間: コンクリートを破壊するには、油圧ショベルの先端にブレーカー(杭打ち機のようなアタッチメント)や大割機(巨大なペンチのようなアタッチメント)を取り付けて少しずつ砕いていく必要があり、非常に時間と手間がかかります。

- 大量のコンクリートがら: 解体で発生するコンクリートがらは重量があり、量も膨大です。これを破砕してリサイクル施設へ運搬・処分する費用が、解体費用全体のかなりの部分を占めます。

- 高度な安全管理と近隣対策: 解体時の騒音、振動、粉塵の発生が他の構造に比べて格段に大きいため、より大規模な養生や防音・防振対策、頻繁な散水が不可欠です。これらの対策費用も高額になります。

まとめ

このように、建物の構造は解体費用を決定づける根幹的な要素です。ご自身の建物がどの構造にあたるのかを事前に確認し、おおよその坪単価を把握しておくことで、業者から提示された見積もりが妥当かどうかを判断する一つの基準になります。

【坪数別】解体工事の費用シミュレーション

建物の構造と並んで解体費用を大きく左右するのが「坪数(延べ床面積)」です。ここでは、一般的な戸建て住宅で多い20坪から80坪以上のケースについて、構造別に解体費用の目安をシミュレーションします。ご自身の家の坪数と照らし合わせながら、おおよその予算感を掴んでみましょう。

シミュレーションの前提条件

- 下記の費用は「本体工事費(坪単価 × 坪数)」の概算です。

- 足場や養生などの「仮設工事費」、廃材の「運搬・処分費」、土地をならす「整地費」などが別途加算されます。

- ブロック塀の撤去やアスベスト除去などの「付帯工事費」は含まれていません。

- 実際の費用は、立地条件や業者によって大きく変動します。

| 延べ床面積 | 木造(坪単価4万円) | 軽量鉄骨造(坪単価5万円) | RC造(坪単価7万円) |

|---|---|---|---|

| 20坪 | 80万円~ | 100万円~ | 140万円~ |

| 30坪 | 120万円~ | 150万円~ | 210万円~ |

| 40坪 | 160万円~ | 200万円~ | 280万円~ |

| 50坪 | 200万円~ | 250万円~ | 350万円~ |

| 60坪 | 240万円~ | 300万円~ | 420万円~ |

| 80坪 | 320万円~ | 400万円~ | 560万円~ |

20坪の場合

- 木造: 80万円~

- 軽量鉄骨造: 100万円~

- RC造: 140万円~

20坪程度の建物は、比較的小規模な戸建てや平屋に多く見られます。解体する面積が小さいため、総額は抑えられますが、注意点もあります。坪数が小さい建物は、住宅密集地や狭い路地に建てられているケースが少なくありません。その場合、重機が現場に入れず、手作業での解体(手壊し)が多くなったり、廃材を小型トラックで何度も往復して運び出したりする必要が生じます。これにより、坪単価自体が相場よりも割高になる可能性があるため、現地調査での確認が特に重要です。

30坪の場合

- 木造: 120万円~

- 軽量鉄骨造: 150万円~

- RC造: 210万円~

30坪は、日本の戸建て住宅として最も標準的なサイズの一つです。多くの解体業者がこの規模の工事経験が豊富であり、見積もり比較もしやすいでしょう。この規模になると、本体工事費以外に、仮設工事費や廃棄物処分費なども含めた総額で150万円~250万円程度が一つの目安となります(木造の場合)。庭や外構の状態(ブロック塀、カーポートなど)によって付帯工事費が大きく変わってくるため、見積もり時には建物本体以外の撤去範囲を明確に業者へ伝えることが大切です。

40坪の場合

- 木造: 160万円~

- 軽量鉄骨造: 200万円~

- RC造: 280万円~

40坪の住宅は、やや大きめのファミリー向け住宅です。解体する面積が広くなる分、本体工事費も上がりますが、坪数が大きくなるほど坪単価は割安になる傾向があります。これは「スケールメリット(規模の経済)」が働くためです。重機やトラックを一度現場に入れれば、効率よく作業を進められるため、坪あたりの費用効率が良くなるのです。ただし、建材の量も増えるため、廃棄物処分費の割合が大きくなります。

50坪の場合

- 木造: 200万円~

- 軽量鉄骨造: 250万円~

- RC造: 350万円~

50坪クラスになると、かなり大きな住宅です。二世帯住宅や部屋数の多い家などが該当します。この規模の解体では、工期も長くなる傾向にあります。木造でも1週間~2週間以上かかることが珍しくありません。また、敷地も広いことが多く、庭木や庭石、大きな物置や倉庫といった付帯工事の対象も増える可能性があります。総額では300万円を超えるケースも多くなるため、余裕を持った資金計画が必要です。

60坪の場合

- 木造: 240万円~

- 軽量鉄骨造: 300万円~

- RC造: 420万円~

60坪の建物は、大規模な住宅や小規模なアパートなどが考えられます。解体費用も高額になり、木造でも総額で300万円台、RC造であれば500万円を超えてくる可能性も十分にあります。この規模になると、解体業者の技術力や保有する重機の種類によって、工期や安全性、費用に差が出やすくなります。業者の工事実績や、同規模の建物の解体経験が豊富かどうかを確認することが、より重要になります。

80坪以上の場合

- 木造: 320万円~

- 軽量鉄骨造: 400万円~

- RC造: 560万円~

80坪を超えるような大規模な物件(アパート、寮、事務所など)の解体は、完全に個別見積もりの世界です。上記のシミュレーションはあくまで最低ラインの参考値と考えてください。複数の建物が連結している、地下室がある、特殊な設備があるなど、個別の条件によって費用は大きく変動します。大規模建築物の解体には、より高度な施工管理能力と安全対策が求められるため、信頼できる実績豊富な業者選びが成功の鍵を握ります。

これらのシミュレーションは、あくまで概算を知るためのツールです。正確な費用を把握するためには、必ず複数の業者から相見積もりを取り、詳細な内訳を確認するようにしましょう。

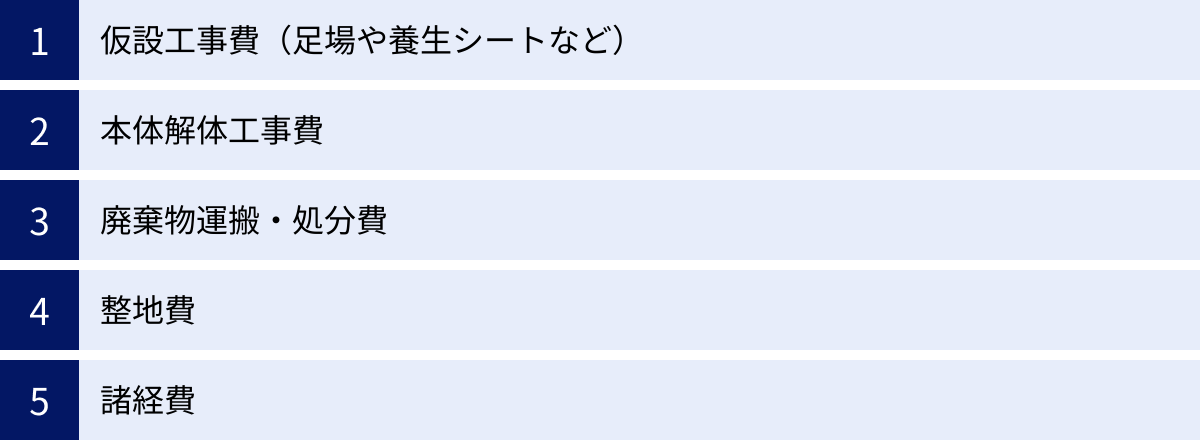

解体工事費用の内訳

解体業者から提示される見積書には、様々な費用項目が記載されています。一見すると複雑に感じるかもしれませんが、その内訳を理解することで、見積もりの内容が適正かどうかを判断できるようになり、業者との交渉もスムーズに進められます。解体工事費用は、主に「仮設工事費」「本体解体工事費」「廃棄物運搬・処分費」「整地費」「諸経費」の5つの項目で構成されています。

仮設工事費(足場や養生シートなど)

仮設工事費は、安全かつ効率的に解体工事を進め、近隣への影響を最小限に抑えるために不可欠な準備作業にかかる費用です。工事全体の約10%~20%を占めることが多いです。

- 足場の設置:

作業員が安全に高所で作業するための足場を建物の周囲に組みます。特に2階建て以上の建物では必須です。足場の設置費用は、建物の外周や高さによって決まります。 - 養生シートの設置:

足場の外側を覆うように、防音シートや防塵シートを設置します。これは、解体時に発生する騒音やホコリ、コンクリート片などが周囲に飛散するのを防ぐための非常に重要な設備です。近隣トラブルを避けるためにも、養生の質は非常に重要です。住宅密集地では、より高性能な防音シートを使用するため、費用が少し高くなることがあります。 - 仮設電気・水道:

解体作業中に使用する電動工具の電源や、粉塵の飛散を防ぐための散水に使用する電気・水道を確保するための費用です。 - 仮設トイレ:

工事期間中に作業員が使用する仮設トイレのレンタル・設置費用です。

これらの仮設工事は、法律で義務付けられているものも多く、安全管理や近隣配慮の観点から絶対に省略できない費用です。見積もりでこの項目が極端に安い場合は、必要な養生が省略されていないか注意が必要です。

本体解体工事費

本体解体工事費は、その名の通り建物の構造体そのものを取り壊す作業にかかる費用で、解体費用の総額の中で最も大きな割合(約30%~40%)を占めます。

- 人件費:

現場で作業する職人や重機オペレーター、現場監督などの人件費です。工事の規模や工期に応じて変動します。 - 重機費用:

油圧ショベル(ユンボ)、クレーン車、アタッチメント(ブレーカー、大割機など)といった重機のレンタル料や燃料費、運搬費などです。建物の構造や規模、立地条件によって使用する重機が異なります。 - 内装材の撤去:

建物の構造体を解体する前に、壁紙、石膏ボード、断熱材、畳、建具といった内装材を手作業で分別しながら撤去します。これは、後の廃棄物処理を効率的に行うための重要な工程です。

この費用は、前述の通り建物の構造(木造、鉄骨造、RC造)や坪数によって大きく変動します。

廃棄物運搬・処分費

廃棄物運搬・処分費は、解体工事で発生した様々な種類の廃棄物を、法律に基づいて適切に分別し、中間処理施設や最終処分場へ運搬・処分するための費用です。工事全体の約40%~50%を占めることもあり、費用全体に大きな影響を与えます。

- 主な廃棄物の種類と処分単価:

- 木くず: 柱、梁、床材など。リサイクルしやすいため比較的安価。

- コンクリートがら: 基礎や壁など。重量があり量が多いため高額になりがち。

- アスファルトがら: 駐車場の舗装など。

- 鉄くず: 鉄骨、鉄筋など。有価物として買い取ってもらえる場合もあるが、運搬費はかかる。

- 石膏ボード: 内壁材。分別・処分に手間がかかる。

- ガラス・陶磁器くず: 窓ガラス、瓦、衛生陶器など。

- 混合廃棄物: 分別が困難な廃棄物。処分費用が非常に高くなるため、現場での分別が重要。

これらの廃棄物をダンプトラックなどで処分場まで運搬する費用と、処分場で処理してもらう費用がこれにあたります。近年、環境保護の観点から廃棄物処分場の受け入れ基準が厳しくなり、処分費用は年々上昇傾向にあります。不法投棄を行う悪徳業者を避けるためにも、この費用が適正に計上されているかを確認することが重要です。

整地費

整地費は、建物の解体と基礎の撤去が終わった後、土地を平らにならすための費用です。

- 粗仕上げ(粗整地):

重機を使って、解体で出たコンクリート片などを取り除き、地面を大まかに平らにします。土地をすぐに利用する予定がない場合や、駐車場にする場合などに行われます。最も一般的な整地方法です。 - 砕石舗装:

粗仕上げの後、砕石(細かく砕いた石)を敷き詰めて転圧します。駐車場や資材置き場として利用する場合に適しています。 - 真砂土舗装:

見栄えを良くするために、粗仕上げの後に真砂土(まさつち)を敷いてならします。次に家を建てるまでの間、土地をきれいに保ちたい場合などに選ばれます。

どのレベルまで整地するかによって費用は変わります。解体後の土地の利用計画に合わせて、業者と相談して決めるのが良いでしょう。

諸経費

諸経費は、工事を円滑に進めるための管理費用や事務手続きにかかる費用で、工事費全体の約5%~10%程度が目安です。

- 現場管理費: 現場監督の人件費や、工事の進捗管理にかかる費用。

- 事務手数料: 契約書や各種申請書類の作成にかかる費用。

- 近隣挨拶費用: 近隣住民への挨拶時に持参する粗品代など。

- 保険料: 工事中に万が一の事故があった場合に備える損害賠償保険の費用。

- 利益: 解体業者の利益。

見積書に「諸経費一式」としか書かれていない場合は、どのような費用が含まれているのかを具体的に確認することをおすすめします。優良な業者は、諸経費の内訳についても丁寧に説明してくれます。

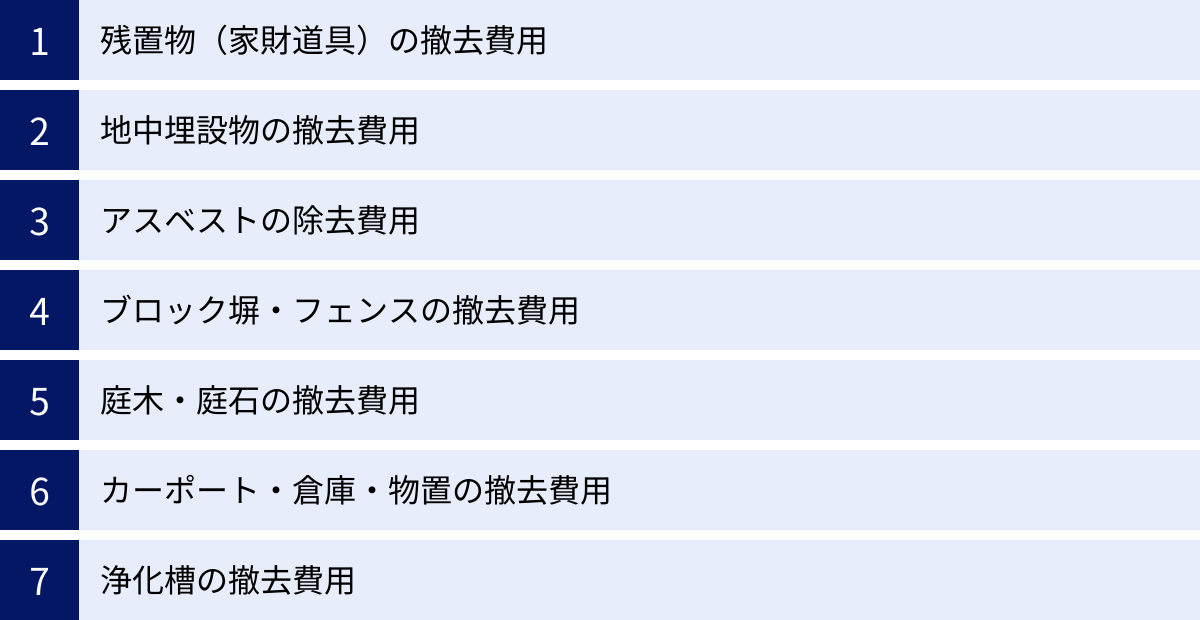

本体工事費以外に発生する追加費用(付帯工事費)

解体工事の見積もりを取る際、最も注意したいのが「追加費用」の存在です。最初の見積もりは建物の本体解体のみを対象としており、敷地内にあるその他の構造物や、工事を進める中で見つかった予期せぬ障害物の撤去費用は含まれていないことがほとんどです。これらは「付帯工事(ふたいこうじ)」と呼ばれ、後から高額な請求につながるケースも少なくありません。ここでは、代表的な付帯工事とその費用について詳しく解説します。

残置物(家財道具)の撤去費用

解体する家の中に残された家具、家電、衣類、食器などの家財道具(残置物)の処分は、原則として施主(依頼主)の責任です。もし解体業者に処分を依頼すると、その費用は「産業廃棄物」として扱われるため、自治体の粗大ごみなどで処分するよりもはるかに高額になります。

- 費用の目安: 2万円~10万円/㎥(立方メートル)程度。部屋数や物の量によっては数十万円に及ぶこともあります。

- 注意点: 解体業者は一般廃棄物収集運搬の許可を持っていないことが多く、下請けの廃棄物処理業者に依頼するため中間マージンが発生します。

- 対策: 費用を抑える最も効果的な方法は、工事が始まる前に自分で不用品を処分することです。リサイクルショップに売却する、フリマアプリで販売する、知人に譲る、自治体のルールに従ってごみとして出すなど、手間はかかりますが大幅な節約につながります。

地中埋設物の撤去費用

地中埋設物は、建物を解体して地面を掘り起こした際に初めて見つかる、予測が難しい追加費用の代表格です。

- 主な地中埋設物:

- 過去の建物の基礎: 建て替え前の古い建物の基礎コンクリート。

- 浄化槽、便槽: 下水道が整備される前に使われていたもの。

- 井戸: 埋め戻しにはお祓いを含めた適切な処置が必要です。

- 大きな石やコンクリートガラ: 以前の造成で埋められたもの。

- 水道管、ガス管: 現在使われていない古い配管。

- 費用の目安: 5万円~30万円以上。埋設物の種類、大きさ、量によって大きく変動します。特に巨大なコンクリートの塊などが出てきた場合は、50万円以上かかるケースもあります。

- 注意点: 見積もり段階では予測できないため、通常は見積もりに含まれません。優良な業者は、契約前に「地中埋設物が見つかった場合の追加費用の可能性」について必ず説明してくれます。撤去せずに土地を売却しようとすると、後で「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」を問われる可能性があるため、必ず撤去が必要です。

アスベストの除去費用

アスベスト(石綿)は、かつて断熱性や耐火性に優れた建材として広く使用されていましたが、健康被害のリスクから現在は製造・使用が禁止されています。2006年9月以前に建てられた建物には、アスベストが含有されている可能性があり、その除去には専門的な作業と高額な費用が必要です。

- アスベストが使われやすい場所:

- レベル1(発じん性が著しく高い): 吹き付けアスベスト(耐火被覆材として鉄骨に吹き付けられている)

- レベル2(発じん性が高い): アスベスト含有保温材、断熱材(配管の保温材など)

- レベル3(発じん性が比較的低い): スレート屋根材、サイディング外壁材、ビニール床タイルなどの成形板

- 費用の目安:

- 事前調査: 3万円~10万円程度。

- 除去費用:

- レベル1: 2万円~8.5万円/㎡

- レベル2: 1万円~6万円/㎡

- レベル3: 比較的安価で、通常の解体費用に数千円/㎡程度上乗せされることが多い。

- 注意点: アスベストの除去は、専門の知識と技術、厳重な飛散防止対策(作業場の隔離、負圧除じん装置の設置など)が法律で義務付けられています。除去費用は非常に高額になるため、補助金制度を設けている自治体も多くあります。必ず事前に確認しましょう。

ブロック塀・フェンスの撤去費用

建物を囲んでいるブロック塀やフェンス、門扉などの撤去も付帯工事となります。

- 費用の目安:

- ブロック塀: 5,000円~10,000円/㎡。塀の高さや基礎の有無、鉄筋が入っているかどうかで変動します。

- フェンス: 2,000円~5,000円/m。

- 注意点: 古いブロック塀は、地震などで倒壊する危険性があるため、解体時に一緒に撤去することが推奨されます。特に道路に面した塀の撤去には、歩行者の安全確保などが必要になります。

庭木・庭石の撤去費用

庭にある樹木や庭石の撤去も追加費用がかかります。

- 費用の目安:

- 庭木: 5,000円~30,000円/本。木の高さや太さ、根の深さによって大きく変わります。重機が必要な大木はさらに高額になります。

- 庭石: 5,000円~20,000円/個。重機で吊り上げられるか、人力で運べるかなど、大きさと重さで費用が決まります。

- 注意点: 思い入れのある庭石や灯籠などは、売却できる場合もあります。事前に造園業者や石材店に相談してみるのも一つの手です。

カーポート・倉庫・物置の撤去費用

母屋とは別の建物であるカーポートや倉庫、物置の解体も付帯工事です。

- 費用の目安:

- カーポート: 2万円~8万円程度(柱の数や屋根の素材による)。

- 物置・倉庫: 1万円~10万円以上(大きさや素材による)。

- 注意点: 基礎がしっかり作られている大型の倉庫などは、解体・撤去費用も高くなります。見積もり依頼時に、撤去を希望するものをすべてリストアップして伝えましょう。

浄化槽の撤去費用

下水道が普及していない地域で使われる浄化槽の撤去も、専門的な作業が必要です。

- 費用の目安: 5万円~10万円程度。

- 注意点: 浄化槽の撤去は、内部の汚泥を清掃・消毒(専門業者への依頼が必要)してから、本体(FRP製やコンクリート製)を掘り出して処分します。この清掃費用も含まれるか確認が必要です。

これらの付帯工事は、最初の見積もりに含まれているか、含まれていない場合はどのくらいの費用がかかりそうかを事前に確認しておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

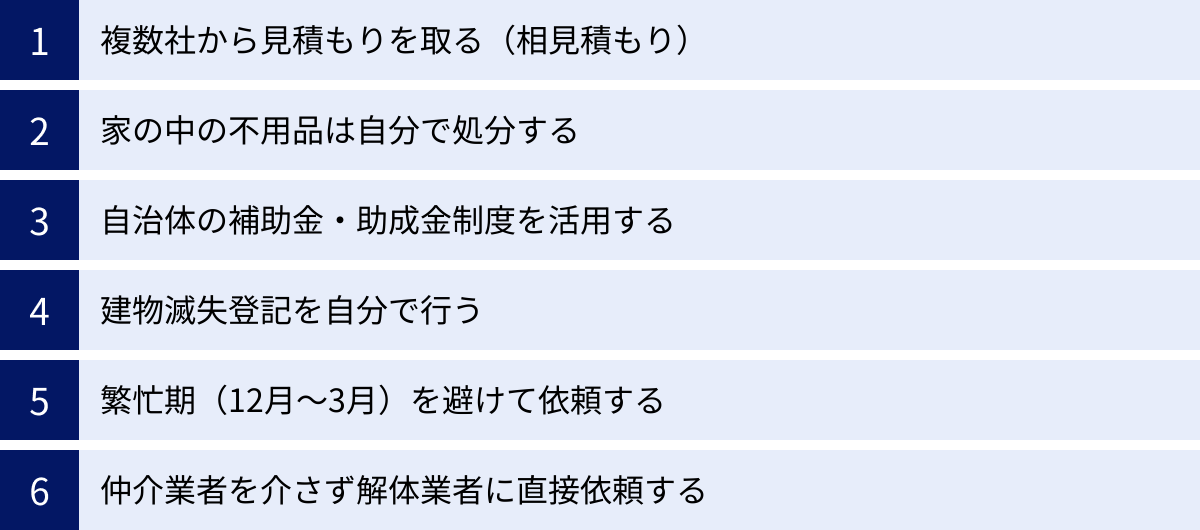

解体工事の費用を安く抑える6つの方法

解体工事は高額な出費となるため、少しでも費用を抑えたいと考えるのは当然です。ここでは、賢くコストを削減するための6つの具体的な方法を紹介します。少しの手間をかけるだけで、数十万円単位での節約につながる可能性もありますので、ぜひ実践を検討してみてください。

① 複数社から見積もりを取る(相見積もり)

解体費用を抑える上で最も重要かつ効果的な方法が、複数社から見積もりを取る「相見積もり」です。

- なぜ重要か?: 解体工事には定価がなく、費用は業者によって大きく異なります。1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのか、適正なのかを判断する基準がありません。悪質な業者は、相場を知らない顧客に対して高額な見積もりを提示することがあります。

- 具体的な方法:

- 最低でも3社以上から見積もりを取りましょう。多すぎても比較が大変になるため、3~5社程度が適切です。

- 見積もりを依頼する際は、全社に同じ条件(解体範囲、付帯工事の有無など)を伝えることが重要です。条件が異なると、正確な比較ができません。

- 「解体工事の一括見積もりサービス」を利用すると、一度の入力で複数の業者に依頼できるため、手間を大幅に省けます。

- 効果: 業者間で価格競争が働くため、自然と費用が適正価格に近づきます。また、各社の見積もり内容を比較することで、工事内容やサービスの違いも見えてきます。単に一番安い業者を選ぶのではなく、見積もりの内訳が詳細で、対応が誠実な業者を選ぶことが、最終的な満足度につながります。

② 家の中の不用品は自分で処分する

前述の通り、家の中に残された家具や家電などの「残置物」を解体業者に処分してもらうと、高額な「産業廃棄物」処理費用がかかります。

- なぜ安くなるか?: 自分たちで処分する場合、自治体のルールに従って「一般廃棄物」として処分できます。粗大ごみ処理手数料は1点数百円~数千円程度であり、産業廃棄物として処分するのに比べて格段に安く済みます。

- 具体的な方法:

- 計画的に進める: 解体工事の日程が決まったら、早めに不用品の仕分けを始めましょう。

- 売れるものは売る: リサイクルショップ、フリマアプリ、ネットオークションなどを活用すれば、処分費用がかからないどころか、収入になる可能性もあります。

- 譲る: 親戚や知人に必要な人がいないか声をかけてみましょう。

- 自治体のサービスを利用: 自治体の粗大ごみ回収やクリーンセンターへの持ち込みを利用します。

- 効果: 物量にもよりますが、5万円~30万円以上の節約になるケースも珍しくありません。手間はかかりますが、最も確実な節約方法の一つです。

③ 自治体の補助金・助成金制度を活用する

お住まいの自治体によっては、解体工事に関する補助金や助成金の制度を設けている場合があります。

- 制度の目的: 主に、倒壊の危険性がある老朽化した空き家の解体を促進し、地域の安全確保や景観改善を図ることを目的としています。また、耐震基準を満たさない建物の解体・建て替えを促進する目的の制度もあります。

- 補助額の例: 解体費用の1/5~1/2程度、上限額として50万円~100万円程度を補助するケースが多く見られます。

- 確認方法:

- お住まいの市区町村のウェブサイトで「解体 補助金」「空き家 助成金」などのキーワードで検索します。

- 役所の建築指導課や都市計画課といった担当部署に直接問い合わせるのが確実です。

- 注意点: 補助金には予算の上限があり、申請期間も限られているため、早めに情報を収集して準備を進めることが重要です。また、所得制限や建物の条件(築年数、危険度判定など)が定められている場合がほとんどです。

④ 建物滅失登記を自分で行う

建物を解体した後、1ヶ月以内に法務局へ「建物滅失登記」を申請する義務があります。この手続きは土地家屋調査士に依頼するのが一般的ですが、自分で行うことも可能です。

- 節約できる費用: 土地家屋調査士への依頼費用は、4万円~5万円程度が相場です。この費用をまるごと節約できます。

- 手続きの方法:

- 解体業者から「取毀(とりこわし)証明書」「業者の印鑑証明書」「代表事項証明書(資格証明書)」を受け取ります。

- 法務局のウェブサイトから登記申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。

- 必要書類を揃えて、管轄の法務局に申請します。

- 注意点: 書類の作成や法務局とのやり取りに多少の手間と時間がかかります。法務局の登記相談窓口を利用すれば、無料でアドバイスをもらえるので、不安な方は活用すると良いでしょう。

⑤ 繁忙期(12月~3月)を避けて依頼する

解体業界にも繁忙期と閑散期があります。

- 繁忙期: 12月~3月。年度末に向けて公共工事が増えるほか、固定資産税の課税基準日(1月1日)を前に解体を終えたいという需要や、新年度からの新生活に向けて建て替えを急ぐ需要が集中するためです。

- 閑散期: 一般的に、梅雨時期(6月~7月)や真夏(8月)は工事がしにくいため、比較的依頼が少なくなります。

- 効果: 繁忙期は業者のスケジュールが埋まり、人手も不足しがちになるため、価格交渉が難しくなったり、費用が高めに設定されたりすることがあります。一方、閑散期に依頼すれば、業者の手が空いていることが多く、価格交渉に応じてもらえたり、値引きをしてもらえたりする可能性が高まります。工事の時期を調整できる場合は、繁忙期を避けることを検討しましょう。

⑥ 仲介業者を介さず解体業者に直接依頼する

家の建て替えなどの際に、ハウスメーカーや工務店に解体工事もまとめて依頼するケースは多いですが、これには注意が必要です。

- 中間マージンの存在: ハウスメーカーや工務店は、自社で解体工事を行うわけではなく、下請けの解体業者に発注します。その際、紹介料として10%~30%程度の中間マージン(手数料)が見積もりに上乗せされることが一般的です。

- 対策: 手間はかかりますが、自分で直接、解体業者を探して依頼すれば、この中間マージンをカットできます。前述の「一括見積もりサービス」などを利用すれば、優良な解体業者を効率的に見つけることが可能です。

- 効果: 例えば200万円の解体工事で20%のマージンがかかっている場合、40万円もの費用を節約できる計算になります。これは非常に大きな差です。

これらの方法を組み合わせることで、解体費用を大幅に削減できる可能性があります。賢く情報を集め、少しの手間を惜しまないことが、納得のいく解体工事を実現する鍵となります。

解体工事の全体の流れ8ステップ

解体工事を依頼すると決めてから、工事が完了し、すべての手続きが終わるまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。全体の流れを事前に把握しておくことで、今どの段階にいて、次に何をすべきかが明確になり、安心して工事を進めることができます。ここでは、一般的な解体工事の流れを8つのステップに分けて解説します。

① 解体業者探し・現地調査・見積もり依頼

すべての始まりは、信頼できる解体業者を見つけることからです。

- 業者探し: インターネット検索、知人からの紹介、前述の「一括見積もりサービス」などを利用して、候補となる業者を3~5社程度リストアップします。

- 現地調査・見積もり依頼: 候補の業者に連絡を取り、現地調査を依頼します。現地調査では、業者が実際に解体する建物の状況、敷地の広さ、周辺環境(道路の幅、隣家との距離など)を確認し、正確な見積もりを作成します。この立ち会いには施主も必ず参加し、解体したい範囲(建物本体、ブロック塀、庭石など)を正確に伝え、疑問点があればその場で質問しましょう。この時の担当者の対応も、業者選定の重要な判断材料になります。

② 解体業者との契約

複数の業者から見積もりを取り、内容を十分に比較検討した上で、依頼する業者を1社に絞り込み、工事請負契約を結びます。

- 契約書の内容確認: 契約書には、工事内容、工期、請負金額、支払い条件、追加工事が発生した場合の取り決め、事故発生時の保険の有無などが明記されています。口約束はトラブルの元です。隅々まで目を通し、不明な点があれば必ず契約前に確認してください。特に、追加費用の条件については念入りにチェックしましょう。

③ 必要な届出・申請

解体工事を行うにあたっては、法律に基づいたいくつかの届出が必要です。これらの多くは解体業者が代行してくれますが、施主としてどのような届出が必要かを知っておくことが大切です。

- 建設リサイクル法の届出: 延べ床面積が80㎡(約24坪)以上の建物を解体する場合、施主が工事開始の7日前までに都道府県知事へ届け出る義務があります。(通常は業者が代行)

- 道路使用許可申請: 工事車両の駐車や足場の設置で道路を使用する場合に、管轄の警察署へ申請します。(業者が行う)

- その他: アスベストがある場合は「特定粉じん排出等作業実施届出書」など、状況に応じて必要な届出があります。

④ 近隣住民への挨拶

解体工事では、騒音、振動、粉塵の発生が避けられません。工事を円滑に進め、近隣トラブルを防ぐために、着工前の挨拶回りは非常に重要です。

- タイミング: 工事開始の1週間~10日前くらいが目安です。

- 誰が行うか: 基本的には解体業者が行いますが、施主も一緒に回るのが最も丁寧で、誠意が伝わります。

- 挨拶の範囲: 両隣、向かいの3軒、裏の家は最低限挨拶しましょう。車両の出入りで影響がありそうな家にも挨拶しておくと、より安心です。

- 伝える内容: 工事の概要、工期、作業時間、緊急連絡先などを伝えます。タオルや洗剤などの粗品を持参するのが一般的です。

⑤ ライフライン(電気・ガス・水道)の停止

工事開始前に、電気、ガス、水道、電話、インターネット回線などのライフラインの停止手続きを施主自身で行う必要があります。

- 電気・ガス: 電力会社、ガス会社に連絡して、撤去日を調整します。ガスの閉栓には立ち会いが必要な場合があります。

- 水道: 解体工事中に粉塵を抑えるための散水で使用することがあるため、完全に止めずに「一時休止」の手続きをし、工事完了後に閉栓・撤去を依頼するのが一般的です。どのタイミングで止めるか、事前に業者と打ち合わせておきましょう。

- 電話・インターネット: 各契約会社に連絡して解約または移転の手続きを行います。

⑥ 解体工事の開始

すべての準備が整ったら、いよいよ解体工事が始まります。

- 足場・養生の設置: まず、建物の周りに足場を組み、防音・防塵シートで全体を覆います。

- 内装材の撤去: 瓦や窓ガラス、畳、建具、石膏ボードなどを手作業で分別しながら撤去します。

- 本体の解体: 重機を使って、屋根、梁、柱、壁の順に上から下へと解体を進めていきます。

- 基礎の撤去: 建物本体がなくなった後、地中に埋まっているコンクリート基礎を掘り起こして撤去します。

⑦ 廃棄物の搬出と整地

解体で発生した木くず、コンクリートがら、鉄くずなどの廃棄物を種類ごとに分別し、ダンプトラックで各処理施設へ搬出します。すべての廃棄物を搬出したら、最後に土地を重機で平らにならす「整地」作業を行い、工事は完了です。

- 完了確認: 工事が終わったら、施主も現地に立ち会い、契約通りに解体・整地が行われているか、廃材などが残っていないかを確認します。

⑧ 建物滅失登記の申請

工事完了後、施主が行うべき最後の重要な手続きが「建物滅失登記」です。

- 義務: 不動産登記法により、建物を取り壊してから1ヶ月以内に法務局へ申請することが義務付けられています。これを怠ると10万円以下の過料に処される可能性があります。

- 手続き: 解体業者から「取毀(とりこわし)証明書」など必要な書類を受け取り、自分で申請するか、土地家屋調査士に依頼します。この登記が完了して、法的に建物が存在しなくなったことになります。

この8つのステップを理解しておくことで、解体工事という大きなプロジェクトを計画的に、そして安心して進めることができるでしょう。

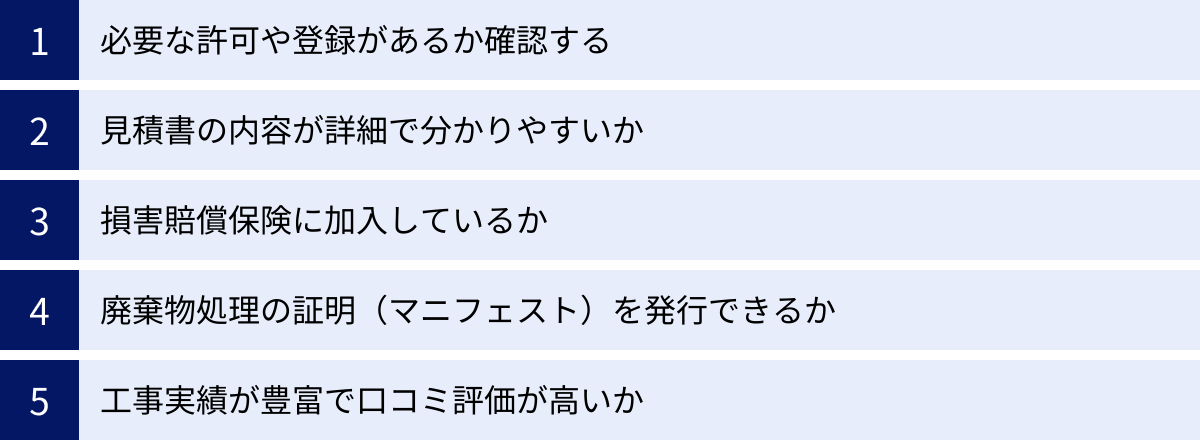

信頼できる解体業者の選び方5つのポイント

解体工事の成否は、業者選びにかかっていると言っても過言ではありません。費用が安いというだけで選んでしまうと、不法投棄や近隣トラブル、高額な追加請求といった問題に巻き込まれるリスクがあります。ここでは、安心して工事を任せられる優良な解体業者を見極めるための5つの重要なポイントを解説します。

① 必要な許可や登録があるか確認する

解体工事を行うためには、法律で定められた許可や登録が必要です。これらは、業者が一定の技術力や経営基盤を持っていることの証明であり、信頼性を判断する上での最低条件です。

建設業許可

請負金額が500万円(税込)以上の解体工事を行う場合に必要となる許可です。都道府県知事または国土交通大臣から与えられます。この許可を得るためには、経営業務の管理責任者がいること、専任の技術者がいること、一定以上の財産的基礎があることなど、厳しい要件をクリアしなければなりません。

- 確認方法: 業者のウェブサイトや会社案内、見積書などに「建設業許可番号(例:〇〇県知事 許可(般-XX)第XXXXX号)」が記載されているかを確認しましょう。大規模な解体を依頼する場合は、この許可を持つ業者を選ぶのが安心です。

解体工事業登録

請負金額が500万円(税込)未満の解体工事を行う場合に必要となる登録です。工事を行う都道府県ごとに登録しなければなりません。建設業許可ほどの厳しい要件はありませんが、技術管理者を置くことなどが義務付けられています。

- 確認方法: 「解体工事業登録番号(例:〇〇県知事(登-XX)第XXX号)」の有無を確認します。小規模な解体であっても、この登録すらない業者は違法な「もぐり業者」であり、絶対に契約してはいけません。

② 見積書の内容が詳細で分かりやすいか

提出された見積書は、その業者の仕事に対する姿勢を映す鏡です。信頼できる業者の見積書には、以下のような特徴があります。

- 内訳が明確: 「解体工事一式 〇〇円」といった大雑把な記載ではなく、「仮設工事費」「本体解体工事費」「廃棄物運搬処分費」など、費用の内訳が項目ごとに詳細に記載されているかを確認しましょう。各項目で数量や単価が明記されていれば、さらに信頼できます。

- 追加費用の可能性に言及しているか: 地中埋設物やアスベストなど、見積もり段階で確定できない項目について、「別途見積もり」や「追加費用が発生する可能性がある」といった注記がきちんと記載されているかを確認します。こうしたリスクについて事前に説明してくれる業者は誠実である可能性が高いです。

- 不明点を質問した際に丁寧に回答してくれるか: 見積書の内容について質問した際に、担当者が面倒くさがらずに、専門用語をかみ砕いて分かりやすく説明してくれるかどうかも重要な判断基準です。

③ 損害賠償保険に加入しているか

どれだけ慎重に作業しても、工事中に事故が起こる可能性はゼロではありません。例えば、重機のアームが隣家の壁を傷つけてしまったり、解体した外壁が隣の車に当たってしまったりといったケースです。

- 保険の重要性: もし業者が損害賠償保険に未加入だった場合、修理費用などをめぐって施主と業者の間で大きなトラブルに発展する可能性があります。最悪の場合、施主が賠償責任を負わされるケースも考えられます。

- 確認方法: 「請負業者賠償責任保険」や「工事保険」などに加入しているかを必ず確認しましょう。契約前に保険証券のコピーを見せてもらうよう依頼するのが最も確実です。優良な業者であれば、快く応じてくれるはずです。

④ 廃棄物処理の証明(マニフェスト)を発行できるか

解体工事で発生した廃棄物の不法投棄は、深刻な社会問題です。排出事業者である施主も、その責任を問われる可能性があります。

- マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは: 廃棄物がどの業者によって収集運搬され、どのように中間処理・最終処分されたかを記録・管理するための伝票です。これにより、廃棄物が最終処分場まで適正に処理されたことを証明できます。

- なぜ重要か: マニフェストの発行を渋る、またはその制度自体を知らないような業者は、不法投棄を行っている可能性が非常に高いです。不法投棄が発覚した場合、処分を依頼した施主にも罰則(5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方)が科されるリスクがあります。

- 確認方法: 契約前に「工事完了後にマニフェストの写しをいただけますか?」と質問しましょう。この質問に対して明確に「はい、お渡しします」と答えられる業者を選ぶことが、リスク回避のために不可欠です。

⑤ 工事実績が豊富で口コミ評価が高いか

過去の工事実績は、その業者の技術力や経験値を示す重要な指標です。

- 実績の確認: 業者のウェブサイトで、これまでに手掛けた工事の事例(写真や概要)を確認しましょう。特に、自分が依頼する建物と同じような構造(木造、RC造など)や規模の工事実績が豊富であれば、安心して任せられる可能性が高いです。

- 口コミの確認: インターネット上の口コミサイトや、Googleマップのレビューなどを参考にしましょう。ただし、ネット上の情報はすべてが正しいとは限りません。良い評価だけでなく、悪い評価の内容も確認し、なぜそのような評価になっているのかを冷静に分析することが大切です。

- 担当者の対応: 最終的には、見積もり依頼から契約までの担当者の対応が最も重要な判断材料になります。親身に相談に乗ってくれるか、質問に対して誠実に答えてくれるか、約束を守るかなど、コミュニケーションを通じて信頼できる相手かどうかを見極めましょう。

これらのポイントを総合的に判断し、価格だけでなく、安全性、信頼性、誠実さのバランスが取れた業者を選ぶことが、後悔のない解体工事につながります。

解体工事で必要な届出一覧

解体工事を行う際には、関連する法律に基づき、行政への様々な届出が義務付けられています。これらの手続きを怠ると、罰則が科される可能性があるため、施主としてもどのような届出が必要なのかを理解しておくことが重要です。多くは業者が代行してくれますが、届出の義務者は施主本人であるケースが多いため、責任の所在を明確にしておきましょう。

| 届出の種類 | 届出の対象 | 届出義務者 | 届出先 | 届出期限 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 建設リサイクル法の届出 | 延べ床面積80㎡以上の建物の解体工事 | 施主 | 都道府県知事(市区町村の窓口) | 工事開始の7日前まで | 通常は業者が委任状をもらい代行。 |

| 道路使用許可申請 | 工事車両の駐車や足場設置で道路を使用する場合 | 解体業者 | 管轄の警察署長 | 工事開始前 | 業者が手続きを行う。 |

| 建物滅失登記 | 建物を解体した場合 | 建物の所有者(施主) | 管轄の法務局 | 解体後1ヶ月以内 | 土地家屋調査士に依頼するか自分で行う。 |

| 特定粉じん排出等作業実施届出書 | アスベスト含有建材の除去作業を行う場合 | 施主 | 都道府県知事(市区町村の窓口) | 作業開始の14日前まで | 通常は業者が代行。 |

建設リサイクル法の届出

正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、コンクリート、木材、アスファルトなどを分別し、リサイクルすることを義務付けた法律です。

- 対象: 延べ床面積が合計80㎡(約24坪)以上の建築物の解体工事。

- 目的: 資源の有効活用と環境汚染の防止。この法律により、現場で廃棄物を分別しながら解体する「分別解体」が義務付けられています。

- 手続き: 施主が届出義務者ですが、通常は業者が委任状を受け取って代行します。届出を怠ると20万円以下の罰金が科される可能性がありますので、業者がきちんと手続きを行っているか確認しましょう。

道路使用許可申請

解体工事では、廃材を運び出すトラックを道路に停めたり、足場の一部が道路にはみ出したりすることがあります。このように公道を使用する際には、事前に警察署の許可が必要です。

- 対象: 公道上で工事や作業を行う場合、交通に影響を及ぼす可能性がある場合。

- 目的: 道路交通の安全と円滑化。

- 手続き: これは実際に道路を使用する解体業者が申請者となって手続きを行います。無許可で道路を使用すると、業者だけでなく、工事全体の遅延につながる可能性もあるため、必要な場合は業者が適切に申請しているか確認しておくと安心です。

建物滅失登記

建物を解体したという事実を、法的に登録するための手続きです。これは施主自身の義務であり、非常に重要な手続きです。

- 対象: 登記されているすべての建物を解体した場合。

- 目的: 登記記録を現状と一致させ、存在しない建物に固定資産税が課税され続けるのを防ぐ。

- 手続き: 解体業者から発行される「建物取毀(とりこわし)証明書」など必要書類を揃え、法務局に申請します。自分で手続きするのが不安な場合は、土地家屋調査士に依頼します(費用4~5万円程度)。

- 注意: 正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。必ず期限内に手続きを完了させましょう。

特定粉じん排出等作業実施届出書(アスベストがある場合)

解体する建物に、吹き付けアスベストやアスベスト含有保温材など、発じん性が高いレベル1、レベル2のアスベストが使用されている場合に必要な届出です。

- 対象: 大気汚染防止法で定められた「特定建築材料」が使用されている建築物の解体・改修工事。

- 目的: アスベストの飛散による健康被害の防止。

- 手続き: 届出義務者は施主ですが、これも専門的な内容を含むため、業者が代行するのが一般的です。アスベストの事前調査の結果、除去が必要となった場合には、この届出がされているかを確認することが重要です。

これらの届出は、安全で合法的な工事を行うために不可欠なものです。契約前に、業者が必要な届出をすべて適切に行ってくれるかを確認し、特に施主の義務である建物滅失登記については、忘れずに行うようにしましょう。

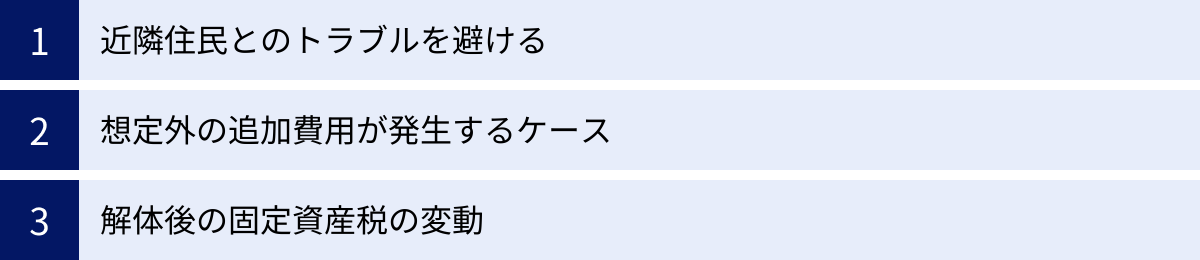

解体工事に関する注意点

解体工事は、単に建物を壊すだけの単純な作業ではありません。費用、近隣関係、税金など、事前に知っておくべきいくつかの重要な注意点があります。これらを理解しておかないと、後から思わぬトラブルや想定外の出費に見舞われる可能性があります。

近隣住民とのトラブルを避ける

解体工事における最も大きなリスクの一つが、近隣住民とのトラブルです。工事中は、騒音、振動、粉塵、工事車両の出入りなどが避けられず、近隣の方々に少なからずご迷惑をおかけすることになります。

- トラブルの具体例:

- 「工事の音がうるさくて仕事に集中できない」という騒音の苦情。

- 「家の揺れがひどい」という振動に関するクレーム。

- 「洗濯物や車がホコリだらけになった」という粉塵被害の訴え。

- 「工事車両が邪魔で車が出せない」という通行に関するトラブル。

- トラブル回避のための対策:

- 事前の挨拶回り: 最も重要で効果的な対策です。工事開始の1週間ほど前に、解体業者と一緒に近隣のお宅を訪問し、工事内容や期間、作業時間、連絡先を丁寧に説明します。誠意ある対応が、万が一のクレーム発生時にも円滑な解決につながります。

- 適切な養生: 防音・防塵効果の高い養生シートで建物をしっかりと覆い、粉塵が飛散しないように定期的に散水を行うなど、業者が適切な対策を講じているかを確認しましょう。

- 作業時間への配慮: 原則として、日曜・祝日は作業を休む、早朝や夜間の作業は避けるなど、近隣の生活リズムに配慮した工事計画を立ててもらうことが大切です。

- 誠実な対応: 万が一クレームが発生した場合は、業者任せにせず、施主としても誠意を持って対応する姿勢が求められます。

想定外の追加費用が発生するケース

見積もり通りの金額で工事が終わるとは限りません。特に、見積もり段階では予見できなかった問題が工事中に発覚し、追加費用が発生するケースがあります。

- 地中埋設物の出現:

建物の基礎を撤去した後に、古い建物の基礎や浄化槽、井戸、大量のコンクリートガラなどが見つかることがあります。これらは土地の売却や再建築の際に障害となるため、撤去が必要となり、数万円から数十万円、場合によってはそれ以上の追加費用がかかります。 - アスベストの発見:

事前調査では見つからなかった場所に、アスベスト含有建材が使われていることが判明するケースです。アスベストのレベルに応じた専門的な除去作業が必要となり、高額な追加費用が発生します。 - 対策:

- 契約前の確認: 契約時に「追加費用が発生する可能性があるケース」と「その場合の費用算出方法や連絡・協議の方法」について、書面で明確に取り決めておくことが最も重要です。

- 業者の説明: 優良な業者は、これらのリスクについて契約前に必ず説明してくれます。逆に、リスクについて何も説明せず「すべて込みです」と安易に言う業者には注意が必要です。

- 予備費の準備: ある程度の追加費用が発生する可能性を念頭に置き、予算に少し余裕を持たせておくと安心です。

解体後の固定資産税の変動

建物を解体して更地にすると、土地にかかる固定資産税が大きく変動する可能性があることをご存じでしょうか。これは非常に重要なポイントです。

- 住宅用地の特例措置:

住宅が建っている土地には、「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が大幅に減額されています。- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分): 課税標準額が1/6に減額

- 一般住宅用地(200㎡超の部分): 課税標準額が1/3に減額

- 解体による特例の解除:

建物を解体すると、この特例措置の対象外となり、土地は「非住宅用地(更地など)」として扱われます。その結果、土地の固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。 - 課税のタイミング:

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や建物の状況に基づいて課税されます。例えば、2024年中に建物を解体した場合、2025年1月1日時点では更地になっているため、2025年度から税金が上がります。年末に解体を検討している場合は、年を越してから解体した方が、1年分の税金を安く抑えられる可能性があります。 - 対策:

解体後の土地を売却するのか、新しい家を建てるのか、駐車場として活用するのかなど、解体後の土地活用計画を早めに立てておくことが重要です。長期間更地のままにしておくと、高い固定資産税を払い続けることになります。税金のことも含めて、解体のタイミングを慎重に検討しましょう。

解体工事の一括見積もりにおすすめのサービス3選

解体工事の費用を適正化し、信頼できる業者を見つけるために最も効果的な方法が「相見積もり」です。しかし、自分で複数の業者を探して一社ずつ連絡し、現地調査の日程を調整するのは大変な手間がかかります。そこで便利なのが、インターネット上で複数の解体業者にまとめて見積もりを依頼できる「一括見積もりサービス」です。ここでは、実績豊富で信頼性の高いおすすめのサービスを3つ紹介します。

(※各サービスの情報は2024年5月時点の公式サイトに基づくものです。)

① 株式会社クラッソーネ (クラッソーネ)

クラッソーネは、解体工事領域におけるIT活用をリードする企業の一つで、利用者からの高い評価を得ているサービスです。AI技術を活用した独自の見積もりシミュレーションが特徴です。

- 運営会社: 株式会社クラッソーネ (参照:株式会社クラッソーネ 公式サイト)

- 特徴:

- AIによる概算シミュレーション: サイト上で簡単な情報を入力するだけで、その場で解体費用の概算を知ることができます。具体的な予算計画を立てる第一歩として非常に便利です。

- 厳しい審査基準をクリアした業者のみが加盟: 加盟する解体業者は、許認可の有無、保険加入、過去の実績、反社会的勢力との関わりの有無など、独自の厳しい基準で審査されています。これにより、利用者は安心して業者を選ぶことができます。

- 工事完了までサポート: 業者との契約後も、クラッソーネが工事の完了までサポートしてくれます。万が一のトラブル時にも相談できる体制が整っているため安心です。

- 顧客満足度: 利用者のアンケートで高い満足度を維持しており、多くの口コミや評判がサイト上で公開されているため、業者選びの参考になります。

- こんな人におすすめ:

- まずは手軽に自宅の解体費用相場を知りたい方

- 厳しい基準をクリアした質の高い業者の中から選びたい方

- 工事中の万が一のトラブルにも備えたい方

② 株式会社プログレス (解体工事の匠)

解体工事の匠は、全国対応で、中間マージンを徹底的に排除することで低価格を実現している一括見積もりサービスです。

- 運営会社: 株式会社プログレス (参照:株式会社プログレス 解体工事の匠 公式サイト)

- 特徴:

- 中間マージン0円: 利用者と解体業者を直接つなぐことで、ハウスメーカーなどに依頼した際に発生する中間マージンをカット。これにより、高品質な工事を低価格で提供することを目指しています。

- 全国の優良業者ネットワーク: 日本全国の解体業者と提携しており、地方の物件でも対応可能な業者を見つけやすいのが強みです。

- 第三者機関による工事保険: 解体工事の匠を通じて契約した場合、万が一の事故に備えて第三者機関の工事保険が適用されるなど、独自の保証制度を設けています。

- 丁寧なヒアリング: 利用者の要望を専門スタッフが丁寧にヒアリングし、最適な業者を紹介してくれるため、解体工事が初めての方でも安心して相談できます。

- こんな人におすすめ:

- 中間マージンをなくして、少しでも費用を抑えたい方

- 地方の物件で、近くの優良業者を見つけたい方

- 手厚い保証やサポートを重視する方

③ 株式会社セールスマーケティング (解体無料見積ガイド)

解体無料見積ガイドは、2009年からサービスを開始している老舗の一括見積もりサイトで、長年の運営実績とノウハウが強みです。

- 運営会社: 株式会社セールスマーケティング (参照:株式会社セールスマーケティング 解体無料見積ガイド 公式サイト)

- 特徴:

- 運営実績10年以上の信頼性: 長年にわたりサービスを提供してきた実績があり、安心して利用できます。これまでに多くの解体工事マッチングを手掛けてきたノウハウが蓄積されています。

- お断り代行サービス: 見積もりを取ったものの、条件が合わずに断りたい業者が出てくることはよくあります。その際、利用者に代わって事務局が業者への断りの連絡を入れてくれる「お断り代行サービス」は、心理的な負担を軽減してくれる便利なサービスです。

- 全国対応・完全無料: 全国どこでも無料で利用でき、最大3社の見積もりを比較検討できます。

- 厳しい審査基準: 提携する業者は、許可証の有無や実績、保険加入状況などを厳しく審査しており、悪質な業者は排除されています。

- こんな人におすすめ:

- 長年の運営実績がある、信頼できるサービスを利用したい方

- 業者への断りの連絡が苦手な方

- 手軽に複数の優良業者を比較したい方

これらのサービスを上手に活用することで、業者探しの手間を大幅に削減し、価格と品質の両面で納得のいく解体業者を見つけられる可能性が格段に高まります。

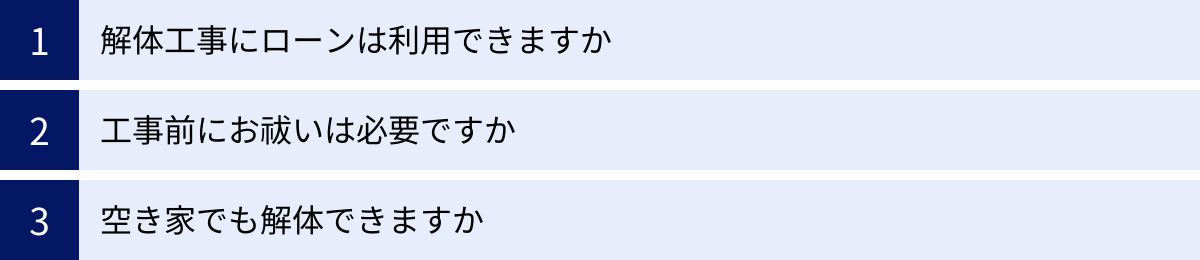

解体工事でよくある質問

最後に、解体工事を検討している方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。細かな疑問を解消し、よりスムーズに工事計画を進めるためにお役立てください。

解体工事にローンは利用できますか?

はい、利用できる場合があります。

解体工事は100万円以上の高額な費用がかかることが多いため、現金での一括払いが難しいケースも少なくありません。その場合、金融機関が提供するローンを利用することが可能です。

- 主なローンの種類:

- 空き家解体ローン: 近年、増え続ける空き家問題に対応するため、多くの金融機関が空き家の解体費用に特化したローン商品を提供しています。通常のローンより金利が優遇されている場合があります。

- リフォームローン: 建て替えを前提とした解体の場合、リフォームローンの一部として解体費用を借り入れできることがあります。

- フリーローン: 使用目的が自由なローンです。他のローンに比べて金利は高めになる傾向がありますが、審査のハードルが比較的低い場合があります。

- 相談先:

まずは、取引のある銀行や信用金庫、JAバンクなどの金融機関に相談してみましょう。自治体によっては、金融機関と提携して低金利のローンをあっせんしている場合もありますので、役所の担当窓口に確認してみるのも良い方法です。 - 注意点:

ローンを利用するには審査が必要です。また、金利や返済期間によって総支払額は変わってきます。複数の金融機関の商品を比較検討し、無理のない返済計画を立てることが重要です。

工事前にお祓いは必要ですか?

必須ではありませんが、気持ちを整理するために行う方も多くいます。

長年住み慣れた家を取り壊すことに対して、感謝の気持ちを表したり、工事の安全を祈願したりするために、お祓いや供養を行うべきか悩む方は少なくありません。

- 宗教的な義務ではない:

お祓いは、神道における儀式(解体清祓など)であり、仏教やキリスト教など、信仰する宗教によって考え方は異なります。法的な義務や、工事を行う上での必須事項では全くありません。 - 行う場合のタイミングと依頼先:

もしお祓いを希望する場合は、工事が始まる前の、家具などが何もない状態で行うのが一般的です。近隣の神社に依頼し、神主さんに現地に来ていただいてお祓いをしてもらいます。費用(初穂料)の相場は2万円~5万円程度です。 - 最終的には個人の判断:

お祓いをするかどうかは、最終的に施主やその家族の気持ち次第です。行うことで心の区切りがつき、安心して次のステップに進めるのであれば、行う価値は十分にあるでしょう。一方で、特に気にしないということであれば、行わなくても何の問題もありません。家族でよく話し合って決めると良いでしょう。

空き家でも解体できますか?

はい、もちろん解体できます。

近年、相続したものの住む予定のない実家など、「空き家」の解体に関する相談は非常に増えています。空き家を放置すると、建物の倒壊リスク、不法侵入や放火などの犯罪リスク、景観の悪化、害虫・害獣の発生といった様々な問題を引き起こす可能性があります。

- 解体のメリット:

これらのリスクを解消できるだけでなく、土地を売却しやすくなったり、駐車場など別の用途で活用しやすくなったりするメリットがあります。 - 注意点:

- 所有者の確認: 解体できるのは、その建物の所有者(登記名義人)またはその同意を得た人のみです。相続した空き家で、相続人が複数いる場合は、全員の同意が必要になります。

- 残置物の問題: 空き家には、前の住人の家財道具が大量に残されていることが多く、その処分が大きな課題となります。自分で処分するのが難しい場合は、専門の遺品整理業者や片付け業者に依頼する方法もありますが、別途費用がかかります。

- 補助金の活用: 前述の通り、多くの自治体が「特定空き家」などに認定された建物の解体に対して補助金制度を設けています。費用負担を軽減するためにも、必ずお住まいの自治体の制度を確認しましょう。

空き家の解体は、個人の問題であると同時に、地域の安全や環境に関わる社会的な課題でもあります。適切な時期に解体することは、様々なリスクを回避し、土地という資産を有効に活用するための重要な選択肢となります。