家の顔ともいえる外構・エクステリア。訪れる人が最初に目にする場所であり、住まいの印象を大きく左右する重要な要素です。また、デザイン性だけでなく、日々の暮らしの利便性や安全性、防犯性にも深く関わっています。しかし、いざ外構工事を考えたとき、「一体どれくらいの費用がかかるのだろう?」「どこに頼めばいいのか分からない」といった疑問や不安を抱く方も少なくないでしょう。

外構工事の費用は、工事を行う場所や範囲、使用する素材、デザインのこだわりによって大きく変動します。そのため、漠然としたイメージだけでは、適切な予算を立てることは困難です。

この記事では、外構工事の費用相場を場所別・価格帯別に詳しく解説するとともに、費用を抑えるコツや信頼できる業者の選び方、後悔しないための注意点まで、網羅的にご紹介します。これから新築で外構を計画する方も、リフォームで理想の住まいを目指す方も、ぜひ本記事を参考にして、満足のいく外構工事を実現してください。

目次

外構工事とは?

まずはじめに、「外構工事」という言葉が具体的に何を指すのか、その範囲と、よく似た言葉である「エクステリア」との違いについて正確に理解しておきましょう。これらの基本的な知識は、業者との打ち合わせをスムーズに進め、自身の希望を的確に伝える上で非常に重要になります。

外構工事が指す範囲

外構工事とは、一言でいえば「建物の外周りにある構造物全般に関する工事」を指します。 敷地と道路の境界を明確にしたり、日々の生活をより快適で安全なものにしたりするための、機能的な役割を担う工事が中心となります。

具体的には、以下のようなものが外構工事の範囲に含まれます。

- 門まわり: 門柱、門扉、ポスト、表札、インターホンなど、家の入口を構成する要素。

- アプローチ: 門から玄関までをつなぐ通路。タイル、レンガ、コンクリート、天然石などで舗装します。

- 駐車場・駐輪場: カーポート、ガレージ、駐車スペースのコンクリート舗装、サイクルポートなど。

- 境界・囲い: 隣地や道路との境界を示す塀、フェンス、生垣など。プライバシー保護や防犯の役割も果たします。

- 庭: 植栽、芝生、砂利敷き、花壇、家庭菜園スペースなど、敷地内の緑化や装飾。

- デッキ・テラス: ウッドデッキ、タイルデッキ、テラス屋根、サンルームなど、室内と庭をつなぐ空間。

- 設備: 屋外照明、立水栓(屋外の水道)、物置、屋外用コンセントなど。

- バリアフリー設備: スロープ、手すりの設置など。

これらの要素をどのように配置し、どのような素材を選ぶかによって、住まいの機能性や安全性、そして美観が大きく変わってきます。例えば、しっかりとした塀や門扉を設けることで防犯性が高まり、プライバシーが守られます。カーポートがあれば雨の日でも車の乗り降りが楽になり、車本体の劣化も防げます。美しい植栽や照明は、住まいに彩りと安らぎを与え、帰宅時の心を和ませてくれるでしょう。このように、外構工事は単なる飾りではなく、住まう人の暮らしそのものを豊かにするための重要な投資といえます。

外構とエクステリアの違い

外構工事について調べていると、「エクステリア」という言葉も頻繁に目にします。この二つの言葉はしばしば同義で使われますが、厳密には少しニュアンスが異なります。

- 外構: 塀や駐車場、門扉といった、敷地の境界を定めたり、物理的な機能を持たせたりする「構造物」そのものを指す傾向があります。どちらかといえば、実用的・機能的な側面を強調した言葉です。

- エクステリア: 英語の「exterior(外部の、外側の)」が語源で、建物の外観や外の空間全体を指します。構造物だけでなく、植栽、照明、庭に置くテーブルや椅子なども含めた、空間全体のデザイン性や装飾性、雰囲気といった、より広い概念を表現する言葉です。

例えるなら、「外構」が料理の素材や調理器具だとすれば、「エクステリア」はそれらを使って作り上げられた料理そのものや、テーブルコーディネートを含めた食卓全体の雰囲気に近いかもしれません。

| 用語 | 主な意味合い | 具体例 |

|---|---|---|

| 外構 | 機能的・構造的な要素 | 塀、擁壁、駐車場、門扉、ブロック |

| エクステリア | 装飾的・空間的な要素 | ウッドデッキ、ガーデンファニチャー、植栽、照明、空間全体のデザイン |

ただし、現代ではこの二つの言葉を明確に区別せず、ほぼ同じ意味で使うことが一般的です。 外構業者も「エクステリア専門業者」と名乗ることが多く、機能性とデザイン性の両方を兼ね備えた提案を行うのが主流となっています。大切なのは、言葉の定義にこだわることよりも、「機能性(外構)」と「デザイン性(エクステリア)」の両方の視点を持って、自分の理想とする住まいの外観を考えていくことです。

外構工事の全体的な費用相場

外構工事を計画する上で最も気になるのが、やはり費用でしょう。ここでは、新築とリフォームそれぞれのケースにおける全体的な費用相場と、予算ごとの工事内容の目安について解説します。

【新築の場合】建物本体価格の10%が目安

新築住宅の外構工事費用は、一般的に「建物本体価格の10%程度」が目安とされています。

- 建物価格が2,000万円の場合 → 外構費用は約200万円

- 建物価格が3,000万円の場合 → 外構費用は約300万円

- 建物価格が4,000万円の場合 → 外構費用は約400万円

この「10%」という数字は、あくまで一般的な目安であり、家のデザインやグレードに見合った外構を整備するために必要な費用の概算です。もちろん、敷地の広さ、形状、高低差、土壌の状態、そして何より「どこまでこだわるか」によって、費用は大きく変動します。

例えば、シンプルなオープン外構であれば100万円程度で収まることもありますし、敷地全体を塀で囲うクローズド外構で、電動シャッター付きのガレージやこだわりの植栽を取り入れれば、500万円以上かかるケースも珍しくありません。

新築計画でよくある失敗が、建物の間取りや内装に予算を集中させすぎてしまい、外構工事の予算が不足してしまうケースです。建物が完成してから外構の予算がないことに気づき、駐車場を砂利敷きのままにしたり、門柱やポストを設置できなかったりすると、せっかくの新築の魅力が半減してしまいます。家づくりを始める初期段階から、建物と外構をトータルで考え、資金計画に外構費用をしっかりと組み込んでおくことが非常に重要です。

【リフォームの場合】工事内容によって大きく変動

外構リフォームの場合は、新築のように「建物価格の10%」といった明確な目安はありません。費用は「何を」「どこまで」工事するかによって、数十万円から数百万円まで大きく変動します。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 古くなったポストとインターホンを交換するだけなら、数万円~10万円程度。

- 劣化したウッドデッキを新しいものに交換するなら、30万円~80万円程度。

- 駐車場を1台分増やし、カーポートを設置するなら、50万円~100万円程度。

- 既存のブロック塀を解体して、デザイン性の高いフェンスに全面的に作り替えるなら、100万円以上。

リフォームの場合、新築と違って「既存物の解体・撤去費用」や「廃材の処分費用」が別途必要になる点に注意が必要です。また、既存の構造を活かしながら工事を進めるため、新築よりも制約が多く、現場の状況によっては予想外の費用が発生することもあります。

そのため、リフォームを検討する際は、まず現状の悩みや不満点(「駐車がしにくい」「雑草の手入れが大変」「隣家からの視線が気になる」など)をリストアップし、どの問題を解決したいのか、優先順位を明確にすることが大切です。

価格帯別の工事内容の目安

外構工事の全体予算によって、実現できる内容は大きく異なります。ここでは、具体的な価格帯別にどのような工事が可能になるのか、その目安をご紹介します。

| 価格帯 | 主な工事内容の例 |

|---|---|

| ~50万円 | ・ポスト、表札、インターホンの設置・交換 ・砂利敷き、防草シート施工 ・部分的な植栽、シンボルツリー ・小規模なフェンス設置 |

| 50~100万円 | ・1台分の駐車場コンクリート舗装 ・1台用の標準的なカーポート設置 ・玄関アプローチの整備(コンクリート、タイル等) ・小規模なウッドデッキの設置 |

| 100~150万円 | ・駐車場(2台分)+アプローチ+門柱のセット ・セミクローズド外構(部分的なフェンスや門扉) ・デザイン性のあるフェンスや塀の設置 ・一般的なサイズのウッドデッキ+α |

| 150万円~ | ・敷地全体を囲うクローズド外構 ・電動シャッター付きガレージの設置 ・庭全体の造園(芝生、植栽、照明含む) ・大規模なウッドデッキやサンルームの設置 |

50万円以内でできる工事

予算50万円以内では、外構全体の工事というよりは、部分的な改修や最低限必要な設備の設置が中心となります。例えば、「門柱だけを新しくしたい」「駐車スペースに砂利を敷いて防草シートを設置したい」「隣家との境界に目隠しフェンスを少しだけ設置したい」といった、ピンポイントの要望に応える工事です。新築で最低限の外構を整える場合、この価格帯ではアプローチと駐車スペース1台分のコンクリート舗装、簡易な門柱の設置などが考えられます。

50万円~100万円でできる工事

この価格帯になると、外構の基本的な要素を組み合わせることができるようになります。 例えば、「駐車場1台分のコンクリート舗装とカーポートの設置」や「玄関アプローチの整備と機能門柱の設置」といったセットでの工事が可能です。家の顔となる部分を重点的に整備することで、住まいの印象を大きく向上させることができます。部分的なリフォームであれば、古くなったウッドデッキの交換や、庭の一角をタイルデッキにするなど、選択肢が広がります。

100万円~150万円でできる工事

100万円を超えると、外構全体をバランス良く整備することが可能になります。新築の場合、2台分の駐車スペース、アプローチ、門まわり、そして隣地境界のフェンスといった、一通りの外構を整えることができるでしょう。デザインの面でも、プライバシーと開放感を両立する「セミクローズド外構」が視野に入ってきます。素材の選択肢も増え、少しこだわったタイルやレンガを使ったり、デザイン性の高いフェンスを選んだりすることも可能です。

150万円以上でできる工事

予算が150万円以上になると、機能性だけでなく、デザイン性にもこだわった本格的な外構づくりが実現できます。 敷地全体を塀やフェンスで囲う「クローズド外構」や、電動シャッター付きのビルトインガレージ、庭全体のトータルコーディネート(植栽、照明、水栓などを含む)、広いウッドデッキを設置してアウトドアリビングとして活用するなど、理想の空間を追求できます。天然石や高級タイルといった高価な素材を使ったり、オーダーメイドの門扉やフェンスを取り入れたりと、オリジナリティあふれる外構を造ることが可能です。

これらの価格帯はあくまで目安であり、実際の費用は業者や地域、工事の条件によって変わるため、複数の業者から見積もりを取って比較検討することが不可欠です。

【場所別】外構工事の費用相場

ここでは、外構を構成する各場所・設備ごとに、より具体的な費用相場を掘り下げて解説します。価格を左右するポイントも合わせて紹介しますので、ご自身の計画の参考にしてください。

玄関アプローチ

門から玄関へと続くアプローチは、住まいの第一印象を決定づける重要な部分です。

費用相場:5万円 ~ 50万円

費用は使用する素材、アプローチの長さや幅、デザインの複雑さによって大きく変動します。

| 素材 | 1㎡あたりの費用相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| コンクリート | 10,000円~15,000円 | シンプルで耐久性が高い。刷毛引き仕上げや金ゴテ仕上げなどがある。 |

| タイル | 15,000円~30,000円 | デザイン豊富で高級感がある。滑りにくい屋外用タイルを選ぶことが重要。 |

| レンガ | 15,000円~25,000円 | 温かみのある洋風デザインに合う。並べ方で印象が変わる。 |

| 天然石 | 20,000円~40,000円 | 高級感と重厚感がある。乱形石や方形石など種類が豊富。 |

| 洗い出し | 12,000円~20,000円 | 砂利を混ぜたモルタルを塗り、表面を洗い出して石を見せる仕上げ。和風にも洋風にも合う。 |

価格を抑えるならシンプルなコンクリート仕上げがおすすめですが、デザイン性を求めるならタイルや天然石が人気です。

門・門柱・門扉

門まわりは「家の顔」。デザインや機能にこだわりたい場所の一つです。

- 門柱の費用相場:5万円 ~ 30万円

- 門扉の費用相場:5万円 ~ 50万円

門柱は、ポスト・表札・インターホンをまとめた機能門柱(5万円~15万円)が最も手軽です。一方、ブロックを積んで左官やタイルで仕上げる造作門柱(15万円~)は、デザインの自由度が高く、重厚感を演出できます。

門扉は、素材(アルミ形材、アルミ鋳物、木調など)、デザイン、サイズ(片開き、両開き)、機能(手動、電動)によって価格が大きく異なります。シンプルなアルミ形材の片開き門扉なら5万円前後からありますが、デザイン性の高い鋳物や電動タイプは30万円以上することもあります。

駐車場・カーポート・ガレージ

毎日のように使う駐車場は、利便性と耐久性が重要です。

- 駐車場舗装(1台分/約15㎡):10万円 ~ 25万円

- カーポート(1台用):15万円 ~ 40万円

- ガレージ(1台用):80万円 ~

駐車場の床仕上げは、最も一般的なコンクリート舗装が1台分で10万円~20万円程度です。費用を抑えたい場合は砂利敷き(3万円~)もありますが、タイヤが滑りやすく、雑草が生えやすいデメリットがあります。

カーポートは、柱の数(片側支持、両側支持)、屋根材の種類(ポリカーボネート、スチール折板)、耐積雪・耐風圧性能によって価格が変わります。2台用は30万円~80万円が相場です。

車を完全に格納するガレージは、既製品を設置する場合でも高額になります。シャッターを電動にするか、建材にこだわるかなどで費用はさらに上がります。

塀・フェンス

隣地との境界を明確にし、プライバシーや防犯性を高めます。

費用相場:5,000円 ~ 3万円(1mあたり)

費用は、フェンスの素材、高さ、デザイン、そして基礎工事の有無によって決まります。

| 種類 | 1mあたりの費用相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| メッシュフェンス | 5,000円~10,000円 | 最も安価。境界を示す目的で使われることが多い。 |

| アルミ形材フェンス | 10,000円~25,000円 | デザインやカラーが豊富。縦格子、横格子、目隠しタイプなどがある。 |

| 樹脂・人工木フェンス | 15,000円~30,000円 | 木のような温かみのある質感。耐久性が高くメンテナンスが楽。 |

| コンクリートブロック塀 | 10,000円~20,000円 | 頑丈でプライバシー保護に優れる。塗装やタイルで装飾も可能。 |

コストを重視するならメッシュフェンス、プライバシーとデザイン性を両立したいなら目隠しタイプのアルミフェンスや樹脂フェンスが人気です。

庭(植栽・芝生・砂利敷き)

庭は暮らしに潤いと安らぎを与えてくれます。

- 植栽:数千円(低木)~ 数十万円(高木)

- 芝生:3,000円 ~ 8,000円(1㎡あたり)

- 砂利敷き:2,000円 ~ 5,000円(1㎡あたり)

植栽は、シンボルツリーとして存在感のある高木(3m以上)を植える場合、樹木代と植え付け費用で5万円~20万円程度かかることもあります。

芝生は、手入れが必要ですが安価な天然芝(1㎡あたり3,000円~)と、初期費用は高いですがメンテナンスフリーの人工芝(1㎡あたり6,000円~)があります。ライフスタイルに合わせて選びましょう。

砂利敷きは、雑草対策として有効です。費用を抑えるには、防草シートを下に敷くことが必須です。踏むと音がする防犯砂利も人気があります。

ウッドデッキ・タイルデッキ

室内と庭をつなぐアウトドアリビングとして人気の空間です。

- ウッドデッキ:1.5万円 ~ 4万円(1㎡あたり)

- タイルデッキ:2万円 ~ 5万円(1㎡あたり)

ウッドデッキの価格は、木材の種類で大きく変わります。安価なソフトウッドは定期的な塗装が必要ですが、高価なハードウッドや人工木(樹脂と木粉の複合材)は耐久性が高く、メンテナンスの手間がほとんどかかりません。

タイルデッキは、コンクリートで下地を作るため初期費用は高めですが、腐食の心配がなく掃除が楽というメリットがあります。

テラス・サンルーム

雨の日でも洗濯物を干したり、くつろいだりできる便利な空間です。

- テラス屋根:10万円 ~ 30万円

- サンルーム:30万円 ~ 100万円以上

テラス屋根は、リビングの掃き出し窓の上などに設置する屋根だけのシンプルな構造物です。サイズや屋根材(ポリカーボネートなど)によって価格が変わります。

サンルームは、屋根と壁で囲まれた部屋のような空間です。気密性や断熱性、ガラスの種類によって価格が大きく変動し、本格的なものは200万円を超えることもあります。 なお、サンルームは建築物と見なされ、固定資産税の課税対象になる場合があります。

照明・ライトアップ

夜間の安全確保と、幻想的な空間演出に欠かせません。

費用相場:2万円 ~ 5万円(1か所あたり、電気工事費込み)

門灯、アプローチの足元を照らすフットライト、植栽を照らすスポットライトなど様々な種類があります。電気工事が必要になるため、外構計画の初期段階で盛り込んでおくことが重要です。最近は省エネで長寿命なLEDが主流で、タイマーや人感センサー付きの製品も人気です。

物置

タイヤやアウトドア用品、園芸用品などの収納に便利です。

費用相場:5万円 ~ 30万円(本体価格+組立費)

サイズや素材(スチール製が一般的)、デザインによって価格は様々です。地面が平らでない場合は、設置場所にコンクリートブロックで基礎を作る費用が別途かかります。比較的小さなものであればDIYで組み立てることも可能です。

ベランダ・バルコニー

主にリフォームでの工事となります。

費用相場:10万円 ~ 50万円

経年劣化による防水工事(ウレタン防水など)が10年~15年周期で必要となり、10万円~30万円程度かかります。床材をウッドパネルやタイルに敷き替えるだけでも、雰囲気を大きく変えることができます。

スロープ・手すり(バリアフリー化)

将来のライフスタイルの変化を見据えた工事です。

- スロープ設置:2万円 ~ 5万円(1mあたり)

- 手すり設置:1万円 ~ 3万円(1mあたり)

玄関アプローチの段差を解消するスロープや、階段・スロープ脇の手すりは、高齢者や車椅子利用者の安全な移動を助けます。介護保険の住宅改修費支給制度や、自治体の補助金制度を利用できる場合があるため、事前に確認してみましょう。

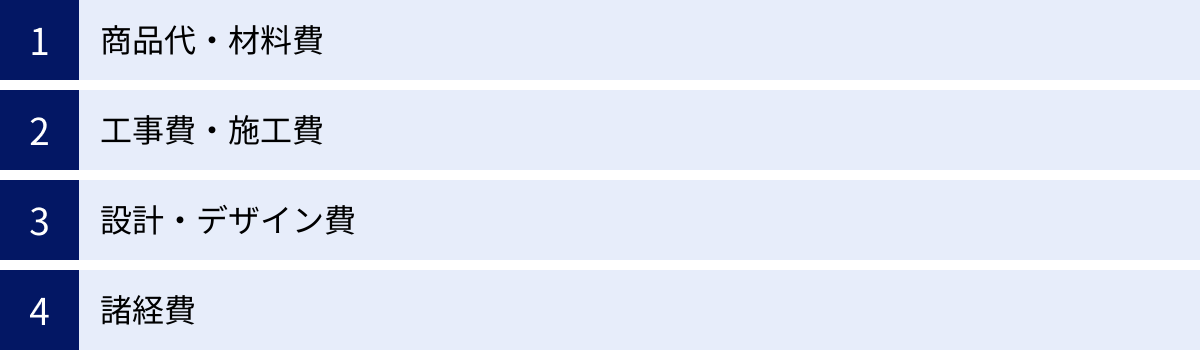

外構工事の費用の内訳

業者から提示される見積書を正しく理解するために、外構工事の費用がどのような項目で構成されているのかを知っておくことは非常に重要です。費用は大きく分けて「商品代・材料費」「工事費・施工費」「設計・デザイン費」「諸経費」の4つから成り立っています。

商品代・材料費

これは、外構を構成する製品そのものの価格や、工事に使用する資材の費用です。 全体費用のうち、およそ30%~50%を占めることが多い項目です。

- 商品代: カーポート、フェンス、門扉、ポスト、物置、ウッドデッキキットなど、メーカーから仕入れる既製品の代金です。商品のグレードやブランド、機能によって価格が大きく変動します。

- 材料費: コンクリートを作るためのセメント、砂、砂利や、タイル、レンガ、ブロック、植栽用の土、砕石、木材といった、工事現場で使用される資材の費用です。

例えば、同じデザインのフェンスでも、一般的なアルミ形材と高級なアルミ鋳物では商品代が倍以上違うことがあります。素材や商品のグレードを見直すことは、コスト調整の大きなポイントになります。

工事費・施工費

これは、実際に工事を行う職人の技術料や人件費です。 外構工事の品質を直接左右する重要な費用であり、全体費用の40%~60%程度を占めるのが一般的です。

具体的な作業内容としては、以下のようなものが含まれます。

- 掘削・土工事: 駐車場の床掘りや、ブロック塀の基礎を作るための地面の掘削作業。

- 基礎工事: カーポートの柱やブロック塀を支えるためのコンクリート基礎を作る作業。

- コンクリート工事: 駐車スペースやアプローチのコンクリートを流し込み、平らにならす作業。

- ブロック・レンガ積み工事: 門柱や塀を作るためのブロックやレンガを積む作業。

- 左官工事: 門柱や塀の表面をモルタルや塗り壁材で仕上げる作業。

- 設置・組立工事: カーポート、フェンス、門扉、物置などを組み立てて設置する作業。

- 電気工事: 照明やインターホン、電動ゲートなどの配線や接続を行う作業。

- 重機使用料: バックホー(小型のショベルカー)など、工事に必要な重機のレンタル費用。

熟練した職人の丁寧な作業は、仕上がりの美しさだけでなく、構造物の耐久性にも直結します。安すぎる工事費は、手抜き工事や経験の浅い職人による施工につながるリスクがあるため注意が必要です。

設計・デザイン費

これは、お客様の要望をヒアリングし、具体的な外構プランやデザイン図面を作成するための費用です。 多くの外構専門業者では工事費に含まれていることが多いですが、デザイン性を特に重視する会社や設計事務所に依頼する場合は、別途請求されることもあります。

費用は工事費の5%~10%程度が相場とされています。CADを使った平面図や立面図、完成イメージが分かりやすい3Dパース図などの作成が含まれます。質の高い設計・デザインは、満足のいく外構を実現するための羅針盤となるため、非常に重要な費用です。

諸経費(運搬費・残土処分費など)

これは、上記3つには含まれない、工事を円滑に進めるために必要な間接的な費用の総称です。 工事費全体の10%~15%程度が目安です。

主な内訳は以下の通りです。

- 現場管理費: 現場監督の人件費、工事の進捗管理や安全管理にかかる費用。

- 運搬費: 資材や商品を現場まで運ぶためのトラックのガソリン代や人件費。

- 残土処分費: 土地を掘削した際に出る不要な土を、規定の処分場に運んで処分するための費用。

- コンクリートガラ処分費: 既存のコンクリートブロックなどを解体した際に出る廃材の処分費用。

- 養生費: 工事中に隣家や道路、既存の建物を傷つけたり汚したりしないように、シートなどで保護するための費用。

- 事務手数料: 書類作成などにかかる費用。

見積書を確認する際は、この「諸経費」が「一式」と大雑把に記載されていないかチェックしましょう。信頼できる業者は、諸経費の内訳についても質問すれば丁寧に説明してくれます。

外構デザインの主な3つの種類と特徴

外構デザインには、大きく分けて「オープン」「クローズド」「セミクローズド」の3つのスタイルがあります。それぞれの特徴、メリット・デメリットを理解し、ご自身のライフスタイルや敷地条件、予算に合ったデザインを選ぶことが大切です。

オープン外構

オープン外構とは、門扉や高さのある塀を設けず、道路や隣地との境界を明確に囲わない、開放的なデザインスタイルです。 欧米の住宅地でよく見られるスタイルで、近年日本の都市部でも人気が高まっています。

- 特徴:

- 敷地を遮るものが少ないため、明るく広々とした印象を与える。

- 植栽や芝生、低いフェンスやブロックなどで、緩やかに境界を示すことが多い。

- 駐車スペースから玄関までの動線がスムーズ。

- メリット:

- 開放感と採光・通風: 視線を遮るものがないため、日当たりや風通しが良くなります。庭が道路側からも見えるため、街並みとの一体感が生まれます。

- コストを抑えやすい: 塀や門扉といった高価な構造物が少ないため、3つのスタイルの中では最も費用を安く抑えることができます。

- 駐車のしやすさ: 駐車スペースの前面に壁や門がないため、車の出し入れが非常にスムーズです。

- デメリット:

- プライバシーの確保が難しい: 道路や隣家からの視線が直接届きやすいため、リビングの窓の位置などを工夫する必要があります。

- 防犯面の不安: 誰でも容易に敷地内に入れるため、防犯意識を高く持つ必要があります。センサーライトや防犯砂利などの対策が有効です。

- 子供やペットの飛び出しリスク: 小さな子供やペットがいるご家庭では、道路への飛び出しに注意が必要です。

クローズド外構

クローズド外構は、オープン外構とは対照的に、高さのある塀やフェンス、門扉で敷地全体を完全に囲い、外部からの視線や侵入を遮断するスタイルです。 日本の伝統的な住宅や、プライバシーを重視する邸宅などで採用されてきました。

- 特徴:

- 重厚感と高級感があり、格調高い雰囲気を演出できる。

- 外部と内部が明確に分離され、プライベートな空間を確保できる。

- 門扉には電動タイプや重厚なデザインのものが選ばれることが多い。

- メリット:

- 高いプライバシー保護: 外部からの視線を完全にシャットアウトできるため、庭で子供を遊ばせたり、バーベキューを楽しんだり、人目を気にせず過ごせます。

- 防犯性の向上: 物理的に敷地内への侵入が困難になるため、非常に高い防犯効果が期待できます。

- 子供やペットの安全確保: 敷地から道路へ飛び出す心配がなく、安心して遊ばせることができます。

- デメリット:

- 費用が高額になる: 敷地全体を囲うための塀や門扉が必要になるため、3つのスタイルの中で最も費用がかかります。

- 圧迫感・閉塞感: デザインによっては、外に対して閉鎖的な印象を与えたり、内側から見ても圧迫感を感じたりすることがあります。

- 採光・通風の悪化: 高い壁は日当たりや風通しを妨げる可能性があります。

セミクローズド外構

セミクローズド外構は、オープン外構とクローズド外構の「良いとこ取り」をしたスタイルです。 敷地全体を囲うのではなく、プライバシーを守りたい場所(リビングの前など)には目隠しフェンスを、開放的に見せたい場所(玄関まわりなど)はオープンにするなど、必要な部分だけを隠し、開放感とプライベート感を両立させます。

- 特徴:

- オープンとクローズドの要素を自由に組み合わせることができる。

- デザインの自由度が非常に高く、オリジナリティを出しやすい。

- 現代の日本の住宅事情に最もマッチしやすいスタイル。

- メリット:

- プライバシーと開放感の両立: 視線を遮りたい部分はしっかり隠しつつ、圧迫感を抑えたデザインが可能です。

- コストパフォーマンスが良い: 全てをクローズドにするよりも費用を抑えられ、オープンにするよりも安心感を得られます。予算に応じて隠す範囲を調整できます。

- デザインの柔軟性: 機能門柱、デザインウォール、植栽、格子フェンスなど、様々なアイテムを組み合わせて、家族のライフスタイルに合った最適な外構を造れます。

- デメリット:

- プランニングの難しさ: どこを隠し、どこを見せるかのバランスが重要になるため、設計者のセンスや提案力が問われます。

- 中途半端な印象になる可能性: バランスが悪いと、どっちつかずで中途半端な印象になってしまうリスクもあります。

| デザインの種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 費用相場 |

|---|---|---|---|---|

| オープン外構 | 敷地を囲わず開放的 | ・開放感、採光、通風が良い ・費用が比較的安い ・駐車しやすい |

・プライバシー確保が困難 ・防犯面の不安 ・子供等の飛び出しリスク |

低 |

| クローズド外構 | 塀や門で敷地を囲う | ・プライバシー保護 ・防犯性が高い ・高級感を演出 ・子供等が安全 |

・圧迫感、閉塞感 ・費用が高い ・採光、通風が悪化しやすい |

高 |

| セミクローズド外構 | 両方の特徴を併せ持つ | ・プライバシーと開放感を両立 ・デザインの自由度が高い ・コスト調整がしやすい |

・プランニングが重要 ・中途半端になる可能性 |

中 |

おしゃれな外構の施工事例10選

ここでは、理想の外構をイメージするためのヒントとして、様々なスタイルの「おしゃれな外構」の架空の施工事例を10パターンご紹介します。ご自身の好みやライフスタイルに合ったデザインを見つける参考にしてください。

① シンプルモダンなオープン外構

コンクリート打ち放しの門柱と、建物の外壁に合わせたグレー系のタイルを敷き詰めたアプローチが、シャープで都会的な印象を与えます。植栽はあえて最小限に抑え、一本だけ植えられたスタイリッシュなシンボルツリーがアクセントに。駐車スペースもシンプルなコンクリートで統一し、無駄をそぎ落とした美しさを追求。ミニマルなデザインを好む方や、建物そのもののデザイン性を引き立てたい場合におすすめのスタイルです。

② 木目調で温かみのあるナチュラル外構

温かみのある木目調のアルミフェンスと、枕木風のコンクリート材を配置したアプローチが、訪れる人を優しく迎えます。門柱には塗り壁とウッド調の笠木を組み合わせ、足元には季節の草花が彩る小さな花壇を設置。アプローチの脇には、天然芝の緑が広がり、子供たちがのびのびと遊べる空間に。自然素材の風合いが好きで、家族で庭を楽しみたいと考える方にぴったりのデザインです。

③ プライバシーを確保したクローズド外構

高さ2mの重厚な塗り壁と、シックな色合いのタイルで仕上げた塀が、敷地全体を囲い込み、完全なプライベート空間を創出しています。門扉は重厚感のあるアルミ鋳物の電動タイプを採用し、セキュリティと利便性を両立。塀の内側には、外部の視線を気にすることなく楽しめるタイルデッキと、手入れの行き届いた植栽が配置され、まるでリゾートホテルのような静かで落ち着いた空間が広がっています。

④ 手入れが簡単なリゾート風外構

白い塗り壁と、明るいベージュ系のタイルデッキが、地中海のリゾート地を思わせる爽やかな雰囲気を演出。植栽には、ドラセナやソテツといった、リゾート感を高める常緑樹を選択し、メンテナンスの手間を軽減しています。地面は大部分をタイルと装飾砂利で覆い、雑草対策も万全。忙しいけれどおしゃれな庭を楽しみたい、非日常的な空間でリラックスしたいというニーズに応えるスタイルです。

⑤ 夜間のライトアップが美しい外構

昼間の顔とは一変、夜になると照明が幻想的な空間を創り出す外構です。アプローチにはフットライトを埋め込み、安全な動線を確保しつつ、浮遊感のある光の道筋を描きます。シンボルツリーやデザインウォールは、下からのアッパーライトで照らし、陰影を強調して立体感を演出。防犯性を高めながら、夜の住まいの表情を楽しみたい方におすすめです。タイマー機能を使えば、自動で点灯・消灯が可能です。

⑥ 駐車スペースを有効活用した外構

敷地の前面を広々と使い、来客時にも対応できる3台分の駐車スペースを確保。床面は単調なコンクリート一色ではなく、レンガのラインを入れたり、一部を洗い出し仕上げにしたりすることで、デザイン性を持たせています。奥の2台分にはスタイリッシュなカーポートを設置し、雨の日も安心。車を複数台所有しているご家庭や、機能性を最優先しつつもおしゃれに見せたい場合に参考になるプランです。

⑦ 曲線アプローチが印象的な外構

玄関まで続くアプローチを、あえてS字の曲線にデザイン。素材には、一つ一つ表情の違うピンク系の天然石(乱形石)を使用し、柔らかくエレガントな雰囲気を醸し出しています。曲線の内側には、背の低い草花やハーブを植え込み、歩く人の目を楽しませます。直線的なデザインにはない優しさや、奥行き感を演出したい場合に効果的な手法です。

⑧ 和風庭園を取り入れた外構

黒い縦格子のフェンスと、重厚な瓦を載せた門柱が、凛とした和の佇まいを創出。アプローチには、御影石の飛び石と、苔や白砂利を配置し、本格的な和風庭園の要素を取り入れています。夜には石灯篭がほのかに灯り、静寂な雰囲気を一層引き立てます。伝統的な和のデザインや、落ち着きと風格のある外構を求める方に最適です。

⑨ ウッドデッキで楽しむアウトドアリビング

リビングからフラットにつながる広々とした人工木のウッドデッキが、第2のリビングとして機能します。デッキ上には、テーブルとチェア、大型のパラソルを置き、天気の良い日には食事やティータイムを楽しめます。デッキの周りには目隠しフェンスを設置し、プライバシーにも配慮。家で過ごす時間をより豊かにしたい、気軽にアウトドア気分を味わいたいという夢を叶える外構です。

⑩ 狭小地でも機能的な外構

限られたスペースを最大限に活用した、都市部の狭小地向けの外構プランです。門柱は、ポスト・表札・インターホンを一体化したスリムな機能門柱を採用。アプローチと駐車スペースを兼用し、空間を有効活用しています。壁面にはワイヤーを張ってツル性の植物を這わせる「壁面緑化」を取り入れ、少ないスペースでも緑を楽しめる工夫が施されています。敷地が狭くても、工夫次第で機能的かつおしゃれな外構は実現可能です。

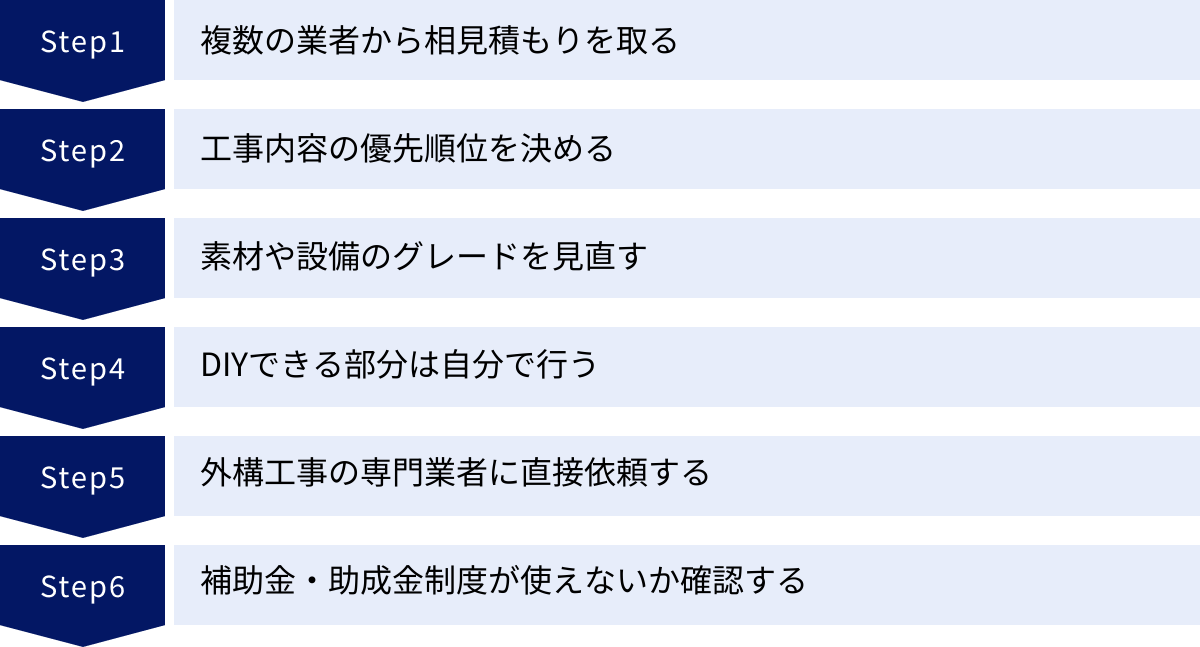

外構工事の費用を安く抑える6つのコツ

理想の外構を実現したいけれど、予算は限られている…というのは多くの人が抱える悩みです。ここでは、品質を落とさずに外構工事の費用を賢く抑えるための6つのコツをご紹介します。

① 複数の業者から相見積もりを取る

これは、費用を抑える上で最も基本的かつ効果的な方法です。 同じ工事内容でも、業者によって見積もり金額は数十万円単位で変わることも珍しくありません。最低でも3社以上から相見積もりを取り、比較検討しましょう。

その際、単に合計金額の安さだけで判断するのは危険です。

- 見積書の内訳は詳細か? (「一式」ばかりでなく、単価や数量が明記されているか)

- 提案内容は希望に沿っているか?

- 使用する資材のグレードは同じか?

- 保証やアフターサービスの内容はどうか?

これらの点を総合的に比較し、コストと品質のバランスが取れた、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

② 工事内容の優先順位を決める

理想をすべて詰め込むと、予算はあっという間に膨れ上がります。そこで、やりたい工事内容を以下の3つに分類し、優先順位を明確にしましょう。

- 「絶対に必要」なもの: 駐車場、最低限のアプローチ、防犯上必要な門柱やインターホンなど。

- 「できればやりたい」もの: デザイン性の高いフェンス、ウッドデッキ、おしゃれな照明など。

- 「将来的に考えても良い」もの: 庭全体の植栽、物置の設置、サンルームなど。

予算がオーバーしそうな場合は、まず「3」から削り、次に「2」を見直します。「今は砂利敷きにしておいて、数年後にコンクリート舗装する」といった、二期工事に分けるのも賢い方法です。

③ 素材や設備のグレードを見直す

外構工事の費用は、使用する素材や設備のグレードに大きく左右されます。コストを抑えたい場合、グレードの見直しを検討してみましょう。

- 天然素材から人工素材へ:

- 天然木のウッドデッキ → メンテナンスフリーの人工木デッキ

- 天然石のアプローチ → 天然石風のコンクリート製平板

- ハイグレードな商品から標準品へ:

- デザイン性の高い高級フェンス → シンプルな標準仕様のフェンス

- 電動式の門扉やガレージシャッター → 手動式

ただし、安さだけを追求すると、安っぽく見えたり、耐久性が低かったりする場合があります。家の外観との調和や、長期的なメンテナンスコストも考慮して、バランスの取れた選択をすることが大切です。

④ DIYできる部分は自分で行う

専門的な技術を必要としない作業であれば、DIY(Do It Yourself)に挑戦することで、その部分の工事費を節約できます。

- DIYに向いている作業: 砂利敷き、防草シートの設置、簡単な花壇づくり、芝張り(天然芝)、物置の組み立てなど。

- プロに任せるべき作業: 基礎工事、コンクリート工事、ブロック積み、電気工事、左官工事など、安全性や耐久性、資格が必要な作業。

DIYは費用を抑えられる反面、時間と手間がかかり、仕上がりのクオリティがプロには及ばないというデメリットもあります。自身のスキルや時間を考慮し、無理のない範囲で取り入れましょう。

⑤ 外構工事の専門業者に直接依頼する

新築の場合、ハウスメーカーや工務店に外構工事も一括で依頼するケースが多いです。しかし、ハウスメーカーは自社で施工せず、下請けの外構業者に発注することがほとんどです。その際、中間マージン(紹介料)が発生し、費用が割高になる傾向があります。

費用を抑えたいのであれば、外構・エクステリア専門業者に直接依頼するのがおすすめです。中間マージンがかからない分、同じ内容の工事でも安くなる可能性があります。また、専門業者ならではの豊富な知識と経験に基づいた、質の高い提案が期待できるというメリットもあります。

⑥ 補助金・助成金制度が使えないか確認する

外構工事の内容によっては、国や自治体の補助金・助成金制度を利用できる場合があります。

- 生垣設置助成金: 緑化推進を目的として、ブロック塀などを撤去して生垣を設置する場合に費用の一部が助成される。

- ブロック塀等撤去助成金: 地震時の倒壊リスクがある危険なブロック塀を撤去・改修する場合の費用補助。

- 介護保険の住宅改修費: 手すりの設置や段差の解消(スロープ設置)など、バリアフリー化工事に対して支給される。(要介護・要支援認定が必要)

これらの制度は、お住まいの自治体によって内容や条件、予算が異なります。「〇〇市(お住まいの自治体名) 外構 補助金」といったキーワードで検索したり、役所の担当窓口に問い合わせたりして、利用できる制度がないか確認してみましょう。

どこに頼む?依頼先ごとの特徴を比較

外構工事を成功させるには、信頼できるパートナー、つまり依頼先選びが非常に重要です。依頼先にはいくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。特徴を理解し、自分に合った依頼先を見つけましょう。

ハウスメーカー・工務店

新築住宅を建てる際に、建物の建築とセットで外構工事も依頼するケースです。

- メリット:

- 窓口が一本化できる: 打ち合わせや支払いの窓口が一つで済むため、手間がかかりません。

- 住宅ローンに組み込みやすい: 建物と外構の費用をまとめて住宅ローンとして借り入れできるため、資金計画が立てやすいです。

- デザインの統一感: 建物全体のデザインを理解した上で外構をプランニングしてくれるため、家と外構の調和が取れた仕上がりになります。

- デメリット:

- 費用が割高になる傾向: 実際に工事を行うのは下請けの外構業者であるため、ハウスメーカーの中間マージンが上乗せされることが多いです。

- デザインの自由度が低い場合がある: 提携している外構業者が限られていたり、標準仕様のパターンから選ぶ形式だったりして、自由なデザインが難しいことがあります。

外構・エクステリア専門業者

外構工事やエクステリア工事を専門に手掛けている会社です。

- メリット:

- 専門知識と提案力が豊富: 専門業者ならではの豊富な知識と経験があり、デザイン性・機能性の両面から質の高い提案が期待できます。

- コストパフォーマンスが高い: 自社で設計・施工を行うため、中間マージンが発生せず、ハウスメーカー経由よりも費用を抑えられることが多いです。

- デザインの自由度が高い: 幅広いメーカーの商品を取り扱っており、オーダーメイドの造作物にも対応できるため、こだわりのデザインを実現しやすいです。

- デメリット:

- 業者選びが難しい: 業者の数が非常に多く、デザイン力や技術力、価格設定も様々です。信頼できる優良業者を自分で見つけ出す必要があります。

- 住宅ローンに組み込めない場合がある: 建物とは別に契約するため、外構費用を住宅ローンに含める場合は、金融機関との調整が必要です。

ホームセンター

カインズホームやコメリ、DCMなど、大手ホームセンターでも外構工事を受け付けています。

- メリット:

- 価格が明瞭で安価: カーポートや物置、フェンスといった既製品の価格が明確に表示されており、工事費込みで安価に設置できることが多いです。

- 気軽に相談できる: 買い物ついでに店舗のカウンターで気軽に相談や見積もりの依頼ができます。

- デメリット:

- デザイン性や複雑な工事は苦手: 規格品の設置が中心となるため、敷地全体のデザイン提案や、土地の高低差を解消するような複雑な工事には対応できないことが多いです。

- 施工は下請け業者: 実際の施工は提携している地域の工務店などが行うため、施工品質にばらつきが出る可能性があります。

造園会社

植栽や庭づくりを専門とする会社です。

- メリット:

- 植栽に関する知識が圧倒的: 樹木や草花の特性を熟知しており、地域の気候風土に合った植物選びや、美しい庭のデザイン、長期的な維持管理の提案に長けています。

- 自然な風合いのデザインが得意: 石や竹、水などを組み合わせた和風庭園や、雑木林のようなナチュラルガーデンなど、植物を活かしたデザインを得意とします。

- デメリット:

- 工事内容が限定される場合がある: コンクリート工事や、カーポート・フェンスといった金物製品の設置は不得意な場合があります。庭づくりと並行してこれらの工事も依頼したい場合は、対応可能か確認が必要です。

設計事務所

建築家が、建物だけでなく外構まで含めてトータルで設計するケースです。

- メリット:

- デザイン性が非常に高い: 建築家の独創的なアイデアにより、唯一無二のこだわりの空間を造り上げることができます。建物と外構が完全に一体化した、芸術性の高いデザインが期待できます。

- 第三者的な立場で監理: 施主の代理人として、施工業者が設計通りに工事を行っているかを厳しくチェック(工事監理)してくれます。

- デメリット:

- 設計料が高額になる: 工事費とは別に、工事費の10%~15%程度の設計・監理料がかかるため、総費用は最も高額になります。

- 施工会社を別に探す必要がある: 設計と施工が分離しているため、設計図をもとに工事を請け負ってくれる工務店を別途探す必要があります。

| 依頼先 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ハウスメーカー・工務店 | ・窓口が一本化でき楽 ・住宅ローンに組み込みやすい |

・割高になる傾向 ・デザインの自由度が低い場合がある |

家の建築と同時に、手間をかけずに外構を完成させたい人 |

| 外構・エクステリア専門業者 | ・専門性が高く提案力が豊富 ・比較的安価 ・デザインの自由度が高い |

・業者選びが大変 ・業者によって品質に差がある |

コストとデザインの両方にこだわりたい人(最もおすすめ) |

| ホームセンター | ・既製品の設置が安い ・気軽に相談できる |

・デザイン性や複雑な工事は苦手 ・施工は下請け |

カーポートや物置など、特定の設備を安く設置したい人 |

| 造園会社 | ・植栽や庭づくりの知識が豊富 ・自然な風合いのデザインが得意 |

・コンクリート工事などは不得意な場合も | 庭や植栽に特にこだわりたい人 |

| 設計事務所 | ・デザイン性が非常に高い ・建物と一体で設計してくれる |

・設計料が高額になる ・施工会社を別に探す必要がある |

唯一無二のこだわりの空間を追求したい人 |

失敗しない!信頼できる外構業者の選び方4つのポイント

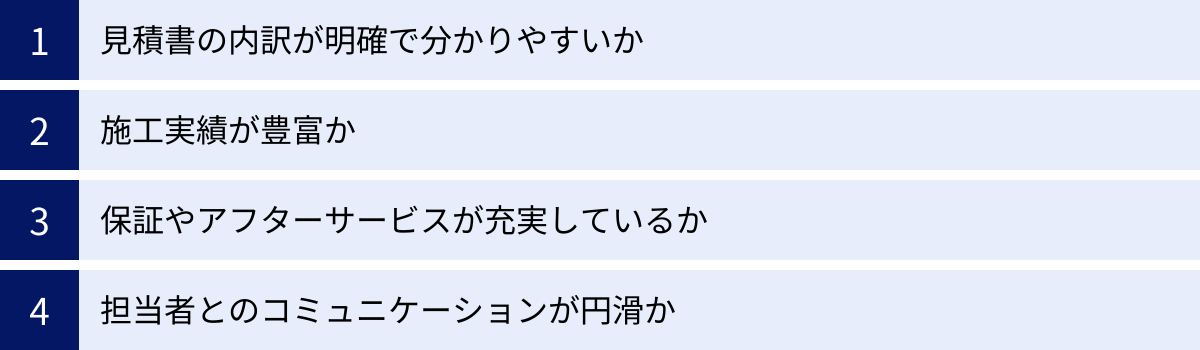

数ある業者の中から、安心して工事を任せられる信頼できるパートナーを見つけることは、外構工事の成功を左右する最も重要なステップです。ここでは、業者選びで失敗しないための4つのチェックポイントを解説します。

① 見積書の内訳が明確で分かりやすいか

複数の業者から見積もりを取ったら、その内容をじっくり比較しましょう。信頼できる業者の見積書には、以下のような特徴があります。

- 項目が詳細に記載されている: 「〇〇工事一式」といった大雑把な表記ばかりでなく、「商品名」「数量」「単価」「合計金額」などが項目ごとに細かく記載されています。例えば、フェンス工事なら「フェンス本体」「柱」「基礎ブロック」「施工費」などが分けて書かれているか確認しましょう。

- 図面が添付されている: 完成イメージがわかる平面図やパース図が添付されていると、どのような外構になるのか具体的に理解でき、業者との認識のズレを防げます。

- 不明点への説明が丁寧: 見積書の内容について質問した際に、ごまかさずに専門用語をかみ砕いて丁寧に説明してくれる業者は信頼できます。

逆に、内訳が不明瞭な「一式」表記が多い見積書や、質問に対して曖昧な回答しかしない業者は注意が必要です。

② 施工実績が豊富か

その業者が過去にどのような外構を手がけてきたかを確認することは、技術力やデザインセンスを判断する上で非常に重要です。

- 公式ウェブサイトやSNSを確認する: 多くの業者は、ウェブサイトやInstagramなどで過去の施工事例を写真付きで公開しています。たくさんの事例をチェックし、自分の好みや理想とするイメージに近いデザインの実績があるかを確認しましょう。

- デザインのテイストが合うか: シンプルモダン、ナチュラル、和風など、業者によって得意なデザインのテイストがあります。自分の好みに合った業者を選ぶことで、より満足度の高い提案が期待できます。

- 自分と似た条件での実績: 敷地の広さや形状、予算、家族構成など、自分と似たような条件での施工実績があるかどうかも参考になります。

可能であれば、実際に施工した現場を見せてもらえるか尋ねてみるのも良い方法です。

③ 保証やアフターサービスが充実しているか

外構は完成したら終わりではありません。長年使っていくうちに、ブロックのひび割れやデッキの不具合、植栽の枯れなど、何らかのトラブルが発生する可能性もあります。

- 保証制度の有無と内容: 工事後の保証があるか、ある場合はどのような内容(保証の対象、期間など)かを必ず書面で確認しましょう。例えば、「ブロック塀の傾き保証10年」「植栽の枯れ保証1年」など、具体的な保証内容が明記されていると安心です。

- アフターサービスの体制: 定期点検の実施や、不具合が発生した際に迅速に対応してくれる体制が整っているかどうかも重要です。契約前に「工事後に何かあったら、すぐに見に来てもらえますか?」などと確認しておくと良いでしょう。

口約束だけでなく、必ず保証書などの書面で内容を確認することがトラブル防止につながります。

④ 担当者とのコミュニケーションが円滑か

外構工事は、担当者と何度も打ち合わせを重ねながら進めていく共同作業です。そのため、担当者との相性やコミュニケーションの取りやすさは、非常に重要な要素となります。

- 要望をしっかり聞いてくれるか: こちらの要望や悩みを親身になって聞き、それをプランに反映しようとしてくれるか。

- 提案力があるか: こちらの期待を超えるような、プロならではの視点でアイデアを提案してくれるか。

- レスポンスが早いか: 質問や相談に対する返信が早く、丁寧か。

- 話しやすい人柄か: 小さなことでも気軽に相談できるような、話しやすい雰囲気を持っているか。

どんなに素晴らしいプランでも、担当者と意思疎通がうまくいかなければ、満足のいく結果にはなりません。「この人になら安心して任せられる」と心から思える担当者を見つけることが、成功への近道です。

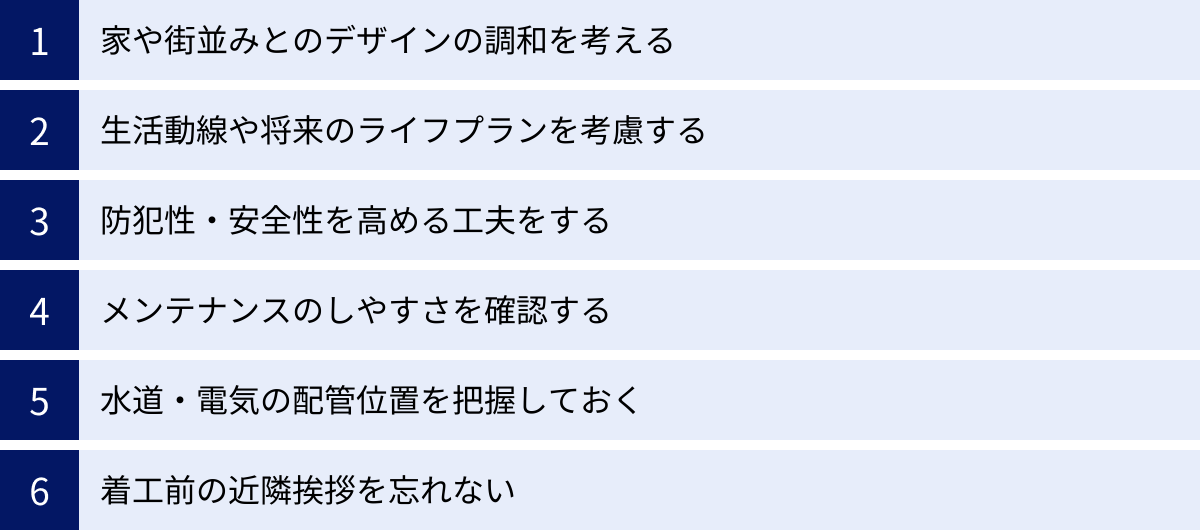

外構工事で後悔しないための注意点

念願の外構工事で「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、契約・着工前に押さえておくべき注意点を6つご紹介します。デザイン面だけでなく、実用面やご近所付き合いに関する点も含まれます。

家や街並みとのデザインの調和を考える

おしゃれな外構にしたいという気持ちは大切ですが、外構だけが目立ってしまい、建物本体から浮いてしまっては台無しです。

- 建物との一体感: 外壁の色や素材、窓枠の色、屋根の形など、建物のデザインテイストと外構のスタイルを合わせましょう。例えば、モダンな建物に純和風の庭はちぐはぐな印象になりがちです。

- 街並みとの調和: 自分の家だけでなく、お隣の家や周辺の街並みとのバランスも少し意識すると、より美しい景観が生まれます。奇抜すぎるデザインは、ご近所から浮いてしまう可能性もあります。

建物と外構をトータルでコーディネートするという視点を持つことが、洗練された住まいづくりにつながります。

生活動線や将来のライフプランを考慮する

デザインの美しさだけでなく、毎日の暮らしやすさを考えた「生活動線」の設計は非常に重要です。

- 毎日の動きをシミュレーションする:

- 「駐車場から玄関まで、雨に濡れずに荷物を持って移動できるか?」

- 「自転車の出し入れはスムーズか?」

- 「ゴミ出しのルートは確保されているか?」

- 「水道メーターやガスメーターの検針はしやすいか?」

- 将来の変化を見据える:

- 今は小さな子供が遊ぶ庭も、10年後には駐車スペースや家庭菜園にしたくなるかもしれません。

- 家族が高齢になった時のために、将来スロープを設置できるスペースを確保しておくなど、ライフプランの変化に対応できる計画を立てておくと後悔が少なくなります。

防犯性・安全性を高める工夫をする

外構は、家族を犯罪や事故から守るための重要な役割も担っています。

- 防犯対策:

- 侵入者の死角を作らない: 高すぎる塀や生い茂った植栽は、侵入者が隠れる場所を提供してしまいます。見通しの良いフェンスを選んだり、死角になりやすい場所にセンサーライトを設置したりするのが効果的です。

- 音で知らせる: 窓の下や裏口の通路に「防犯砂利」を敷くと、踏むと大きな音がするため侵入をためらわせる効果があります。

- 安全対策:

- 段差を少なくする: アプローチや庭の段差は、つまずきや転倒の原因になります。できるだけフラットにするか、スロープを設けましょう。

- 滑りにくい素材を選ぶ: 雨の日でも滑りにくい、屋外用のタイルや舗装材を選びましょう。

- 照明の設置: 夜間に暗くなる場所には、足元を照らす照明を設置し、安全な動線を確保します。

メンテナンスのしやすさを確認する

美しい外構を維持するためには、定期的なメンテナンスが必要です。その手間をどこまで許容できるかを考えて素材を選びましょう。

- 手間がかかる素材: 天然木のウッドデッキ(定期的な塗装が必要)、天然芝(芝刈り、水やり、雑草取り)、土が露出した庭(雑草取り)。

- メンテナンスが楽な素材: 人工木のウッドデッキ、タイルデッキ、人工芝、コンクリートや砂利敷き(下に防草シートを敷く)。

「最初は頑張っていたけれど、手入れが面倒で庭が荒れ放題になってしまった」という後悔は非常に多いです。自分のライフスタイルに合わせて、無理なく維持できるプランを立てることが大切です。

水道・電気の配管位置を把握しておく

外構工事では地面を掘削することが多いため、敷地内に埋まっている水道管、ガス管、電気の配線などの位置を事前に正確に把握しておくことが不可欠です。万が一、工事中にこれらを破損させてしまうと、修理に多額の費用と時間がかかり、大きなトラブルになります。家の設計図面などで位置を確認し、必ず業者と共有しておきましょう。また、将来的に庭で水を使いたい(立水栓の増設)、屋外で電源を使いたい(屋外コンセントの設置)といった希望があるなら、計画段階で伝えておくとスムーズです。

着工前の近隣挨拶を忘れない

外構工事中は、工事車両の出入り、騒音、振動、粉塵などで、どうしても近隣に迷惑をかけてしまいます。工事を円滑に進め、その後のご近所付き合いを良好に保つためにも、着工前の挨拶は非常に重要です。工事日程や内容を説明する挨拶は業者が行ってくれる場合が多いですが、施主としてもタオルや洗剤などの粗品を持って、直接一言挨拶に伺うのが望ましいでしょう。誠意ある対応が、トラブルを未然に防ぎます。

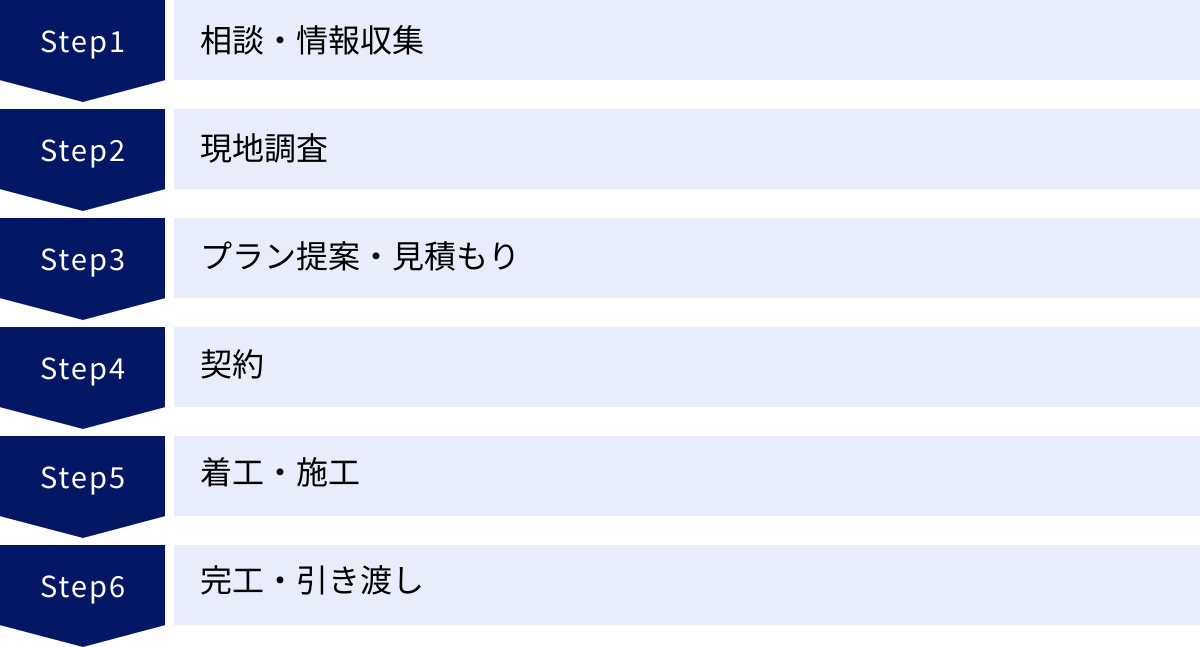

外構工事の基本的な流れ6ステップ

外構工事を考え始めてから完成するまで、どのようなプロセスで進んでいくのでしょうか。ここでは、基本的な流れを6つのステップに分けて解説します。全体像を把握しておくことで、安心して計画を進めることができます。

① 相談・情報収集

すべての始まりはここからです。まずは、自分たちがどんな外構にしたいのか、イメージを膨らませましょう。

- 情報収集: インターネット、雑誌、SNSなどで好みのデザインを探し、画像などを保存しておくと、後で業者に希望を伝えやすくなります。

- 要望の整理: 「駐車場は2台分必要」「プライバシーを守りたい」「手入れが楽な庭がいい」など、家族で話し合って要望をリストアップします。

- 予算の設定: 全体でどれくらいの費用をかけられるのか、おおよその予算を決めます。

- 業者探し・相談: 気になる業者をいくつかピックアップし、ウェブサイトから問い合わせたり、電話で相談したりします。

② 現地調査

相談した業者に、実際に現地の調査を依頼します。正確な見積もりとプランを作成するために不可欠なステップです。

- 業者が現地を訪問: 担当者が現地を訪れ、専門家の目で敷地の状況を確認します。

- 調査内容:

- 敷地の正確な寸法、形状、高低差

- 隣地との境界、道路との関係

- 既存の構造物(建物、塀、電柱など)の位置

- 水道メーター、ガス管などの位置

- 日当たりや水はけの状態

- 施主立ち会いのもとでヒアリング: 調査の際にはできるだけ立ち会い、改めて要望を伝え、疑問点を質問しましょう。

③ プラン提案・見積もり

現地調査とヒアリングの内容をもとに、業者が具体的なプランと見積書を作成して提示します。

- プランの提示: CADで作成された平面図や立面図、完成イメージがわかる3Dパース図などで、デザイン案が示されます。

- 見積書の提示: 工事内容ごとの詳細な内訳が記載された見積書が提出されます。

- 打ち合わせ: 提示されたプランと見積もりを見ながら、修正点や変更希望を伝えます。納得がいくまで、複数回の打ち合わせを行います。

④ 契約

プランと見積もりの内容に完全に納得したら、正式に工事請負契約を結びます。

- 契約書の確認: 契約書は非常に重要な書類です。 工事内容、最終的な金額、工期、支払い条件(支払い回数や時期)、保証内容などが明記されているか、隅々までしっかり確認しましょう。

- 署名・捺印: 内容に問題がなければ、署名・捺印して契約成立です。通常、この時点で契約金(着手金)として工事代金の一部を支払います。

⑤ 着工・施工

契約内容に基づき、いよいよ工事が始まります。

- 近隣への挨拶: 施主と業者で、着工前に近隣へ挨拶回りをします。

- 施工: 職人が現場に入り、設計図通りに工事を進めていきます。

- 進捗確認: 可能であれば時々現場に顔を出し、工事の進み具合を確認しましょう。気になる点があれば、現場監督や担当者に質問します。天候によっては、工期が延長されることもあります。

⑥ 完工・引き渡し

すべての工事が完了したら、最終確認を経て引き渡しとなります。

- 完了検査: 施主立ち会いのもと、プラン通りに仕上がっているか、傷や不具合がないかを担当者と一緒に最終チェックします。

- 手直し: もし修正が必要な箇所があれば、手直しを依頼します。

- 引き渡し: すべて問題ないことを確認したら、引き渡し書にサインします。鍵や保証書、取扱説明書などを受け取ります。

- 残金の支払い: 引き渡し完了後、契約に従って残金を支払います。これで外構工事はすべて完了です。

外構工事で利用できる支払い方法とローン

外構工事はまとまった費用が必要になるため、どのような支払い方法があるのかを事前に知っておくことが大切です。主な支払い方法と、利用できるローンについて解説します。

現金

最もシンプルな支払い方法です。自己資金で一括、または分割で支払います。分割の場合は、「契約時」「着工時」「完工時」の2~3回に分けて支払うのが一般的です。全額を工事完了後に支払う「完工後一括払い」に対応している業者は少ないため、事前に支払いスケジュールを確認しておきましょう。

住宅ローンへの組み込み

新築住宅の場合に最も多く利用される方法です。建物の費用と外構工事の費用をまとめて、一つの住宅ローンとして借り入れます。

- メリット: リフォームローンに比べて金利が低く、返済期間も長く設定できるため、月々の返済負担を抑えられます。

- 注意点: 住宅ローンの本審査申し込みまでに、外構業者の選定と見積もりの確定を終えている必要があります。家の計画と並行して、早めに外構計画を進めることが重要です。

リフォームローン

既存住宅の外構リフォームや、新築時に住宅ローンに組み込めなかった場合に利用できるローンです。

- メリット: 住宅ローンよりも手続きが簡単で、審査期間も短い傾向があります。担保が不要な「無担保型」が多く、気軽に利用できます。

- デメリット: 住宅ローンに比べて金利が高めに設定されています。借入可能額も住宅ローンよりは低くなります。金融機関によっては、有担保型でより低い金利のローンを提供している場合もあります。

どの方法が最適かは、個々の資金状況や計画によって異なります。金融機関や外構業者とよく相談して、無理のない資金計画を立てましょう。

外構工事に関するよくある質問

最後に、外構工事に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

外構工事の期間はどのくらいかかる?

A. 工事の規模や内容、天候によって大きく異なりますが、一般的な戸建て住宅(敷地面積30坪~50坪程度)で、一通りの外構工事(アプローチ、駐車場、門柱、フェンスなど)を行う場合、およそ2週間~1ヶ月程度が目安です。

ただし、駐車場にコンクリートを打設した場合、車が乗れるようになるまでには1週間程度の養生期間が必要です。また、梅雨時期や冬期は、雨や雪、低温による凍結で作業ができない日が多くなり、工期が予定より延びる可能性があります。

工事をするのに適した季節は?

A. 最も工事に適しているのは、気候が安定している春(3月~5月)と秋(9月~11月)です。

- 春・秋: 晴れの日が多く、気温も穏やかなため、コンクリートの乾きも良く、植栽にも適しています。作業がスムーズに進みやすく、工期が遅れにくいです。

- 夏(梅雨・猛暑): 雨が多いとコンクリート工事や土工事ができず、工期が延びがちです。猛暑は職人の作業効率の低下や、コンクリートの急激な乾燥によるひび割れリスクがあります。

- 冬: 雪や霜、地面の凍結で工事が中断することがあります。特に寒冷地では、冬期のコンクリート工事を避けるのが一般的です。

職人や業者のスケジュールも春と秋は混み合う傾向があるため、この時期に工事を希望する場合は、早めに相談・契約を済ませておくことをおすすめします。

外構工事だけでも依頼できる?

A. もちろんです。外構工事だけの依頼も全く問題ありません。

新築でハウスメーカーに依頼しなかった場合や、中古住宅を購入した場合、長年住んでいる家の外構をリフォームしたい場合など、様々な状況で外構工事だけの依頼は可能です。その際は、外構・エクステリア専門業者に相談するのが最もおすすめです。専門的な知識と豊富な経験で、既存の建物や状況に合わせた最適なプランを提案してくれます。

外構工事は住宅ローン控除の対象になる?

A. 原則として、門や塀、カーポートといった外構工事単体では、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象にはなりません。

住宅ローン控除は、あくまで「自己の居住の用に供する家屋」の取得等に関する借入金を対象としています。しかし、家屋の建築と一体で外構工事を行い、その費用を住宅ローンに含めて借り入れている場合は、家屋と一体と見なされる部分が控除の対象に含まれる可能性があります。

ただし、どこまでが「一体」と見なされるかの判断は複雑であり、ケースバイケースです。一般的に、建物に付属する玄関ポーチや、建物基礎と一体で施工される部分などは対象となり得ますが、独立したカーポートや物置は対象外とされることが多いです。正確な情報については、必ず管轄の税務署や税理士などの専門家にご確認ください。