新築の家を建てたとき、あるいは長年住んだ家のリフォームを考えたとき、「外構(がいこう)」という言葉を耳にする機会は少なくありません。しかし、「外構工事って具体的に何をするの?」「エクステリアとはどう違うの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

外構工事は、単に家の外観を整えるだけでなく、日々の暮らしの快適性、安全性、さらには防犯性にも深く関わる非常に重要な工事です。住まいの価値を大きく左右すると言っても過言ではありません。

この記事では、外構工事の基本的な知識から、混同されがちなエクステリアとの違い、工事の目的やメリット、さらには具体的な工事の種類と費用相場まで、網羅的に解説します。信頼できる業者の選び方や工事で失敗しないための注意点も詳しくご紹介しますので、これから外構工事を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

外構工事とは

外構工事とは、一言でいえば「建物の外側にある構造物に関する工事」のことです。 住宅そのもの(基礎や躯体、内装など)以外の、敷地内の屋外空間全般を整備する工事を指します。

家を建てたばかりの状態を想像してみてください。建物は完成していても、その周りは土がむき出しで、道路との境界も曖昧かもしれません。雨が降れば足元はぬかるみ、夜は真っ暗で歩くのも不安です。また、道路や隣の家から室内が丸見えで、落ち着かないと感じることもあるでしょう。

こうした問題を解決し、安全で快適、そして美しい住環境を創り出すのが外構工事の役割です。具体的には、以下のようなものが外構工事の対象となります。

- 門まわり: 門扉(もんぴ)、門柱(もんちゅう)

- アプローチ: 門から玄関までの通路

- 囲い: フェンス、塀、生け垣

- 駐車・駐輪スペース: 駐車場、カーポート、サイクルポート

- 庭まわり: ウッドデッキ、テラス、植栽、芝生、砂利敷き、花壇

- その他: 物置、照明、立水栓(りっすいせん)など

これらの要素を適切に配置し、機能的かつデザイン性に優れた空間へと仕上げていきます。

家づくりにおいて、外構工事は後回しにされがちな傾向があります。多くの人が建物本体のプランニングや内装に予算と時間を集中させ、外構は「住み始めてからゆっくり考えよう」と思ってしまうのです。しかし、外構は住まいの「顔」であり、第一印象を決める重要な要素です。 それだけでなく、日々の生活動線やプライバシーの確保、防犯対策といった機能面でも暮らしの質を大きく左右します。

例えば、駐車場から玄関までのアプローチが雨に濡れにくく、荷物を持っていても歩きやすい設計になっているか。リビングの窓が道路から直接見えないように、フェンスや植栽でうまく視線を遮れているか。こうした配慮があるかないかで、日々のストレスは大きく変わってきます。

また、外構計画は建物本体の計画と同時に進めるのが理想的です。なぜなら、屋外の給排水管やガス管の位置、エアコンの室外機の設置場所、窓の配置などが外構のデザインに大きく影響するからです。建物の完成後に外構を計画すると、配管などを避けるためにデザインに制約が生まれたり、余計な工事費用が発生したりする可能性があります。

「外構工事は必須ですか?」という質問をよくいただきますが、法律上の義務はありません。しかし、快適で安全な暮らしを実現し、大切な住まいの価値を長期的に維持・向上させるためには、外構工事は極めて重要度の高い投資であると理解しておくことが大切です。

エクステリアとの違い

外構工事の話をするとき、必ずと言っていいほど登場するのが「エクステリア」という言葉です。この二つの言葉はしばしば同じような意味で使われますが、厳密にはニュアンスが異なります。この違いを理解しておくと、業者との打ち合わせや情報収集がよりスムーズになります。

結論から言うと、「外構」が主に機能的な構造物を指すのに対し、「エクステリア」は空間全体のデザイン性や装飾性、居住性まで含んだ、より広範な概念を指します。

家の内側を考えてみると分かりやすいでしょう。家の内部の壁紙や床材、キッチン、バスルームなどを「内装(ないそう)」と呼びます。一方で、家具やカーテン、照明、小物などで空間を飾り、快適な暮らしを演出することを「インテリア」と呼びます。

この「内装」と「インテリア」の関係が、そのまま「外構」と「エクステリア」の関係に当てはまります。

| 項目 | 外構 (Gaikou) | エクステリア (Exterior) |

|---|---|---|

| 主な意味 | 建物の外側の「構造物」 | 建物の外側の「空間全体」や「装飾」 |

| 焦点 | 機能性、安全性、構造 | デザイン性、居住性、雰囲気、趣味性 |

| 関連用語 | 構造、土木、インフラ | 装飾、デザイン、インテリア |

| 具体例 | ・コンクリートブロックの塀 ・駐車場のコンクリート舗装 ・アルミ製の門扉 ・境界を示すメッシュフェンス |

・デザイン性の高い塗り壁 ・タイルや自然石で装飾されたアプローチ ・植栽や照明による空間演出 ・ガーデンファニチャーを置いたウッドデッキ |

| イメージ | ハード(機能・構造) | ソフト(装飾・空間)を含む |

「外構」は、いわば住まいの外の「ハードウェア」です。塀で敷地を囲って安全を確保する、コンクリートで駐車場を作って車を停められるようにする、といった機能的な側面が強い言葉です。境界を明確にし、防犯性を高め、インフラを整えるといった、やや土木工事に近いニュアンスを持っています。

一方、「エクステリア」は、そのハードウェアを含む空間全体を、いかに美しく、心地よく見せるかという「ソフトウェア」の側面も持ち合わせています。例えば、ただのコンクリートの壁ではなく、おしゃれなタイルや塗り壁で仕上げてデザイン性を高める。庭にウッドデッキを設置してリビングの延長として使えるようにし、季節の花々を植え、夜は植栽をライトアップして幻想的な雰囲気を楽しむ。こうした空間全体の価値を高める発想がエクステリアです。

近年では、この二つの言葉の境界は曖昧になりつつあり、外構工事業者も「エクステリア専門業者」と名乗ることが一般的になっています。これは、単に機能的な構造物を作るだけでなく、顧客のライフスタイルに合わせたデザイン性の高い空間提案が求められるようになってきたことの表れと言えるでしょう。

したがって、一般のユーザーが日常的に使う分には、両者を厳密に使い分ける必要はありません。しかし、業者に相談する際には、「機能性を重視した外構を考えている」のか、「デザイン性や空間の雰囲気を重視したエクステリアを創りたい」のか、自分の要望の力点を伝えると、よりイメージに近い提案を受けやすくなります。言葉の本来のニュアンスを知っておくことで、理想の住まいづくりに向けたコミュニケーションがより円滑になるのです。

外構工事を行う目的とメリット

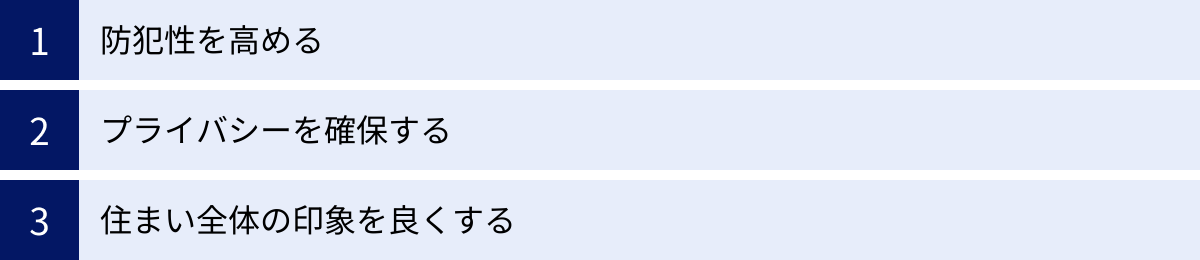

外構工事を行う目的は多岐にわたりますが、大きく分けると「防犯性」「プライバシー」「美観」の3つに集約されます。ここでは、それぞれの目的と、それを達成することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

防犯性を高める

安全な暮らしの第一歩は、犯罪者を敷地に侵入させないことです。外構工事は、物理的・心理的な両面から住まいの防犯性を大きく向上させる効果があります。

最大のメリットは、物理的な侵入障壁を設けることができる点です。 高さのある塀やフェンス、そして施錠が可能な門扉は、空き巣などの侵入者にとって直接的な障害となります。簡単に乗り越えられない、あるいは破壊に時間がかかるような外構は、侵入を諦めさせる大きな要因になります。

しかし、防犯効果は物理的な障壁だけではありません。「この家は防犯意識が高い」と侵入者に思わせ、ターゲットから外させる心理的な効果も非常に重要です。例えば、雑草だらけで物が散乱している家よりも、手入れの行き届いた美しい外構の家の方が、住人の管理意識が高いと認識され、侵入を躊躇させることができます。

具体的には、以下のような外構設備が防犯性向上に貢献します。

- 門扉・フェンス: 乗り越えにくい高さ(1.8m以上が目安)や、上部が剣先状になっているデザインは侵入抑止効果が高いです。

- センサーライト: 人の動きを感知して自動で点灯するライトは、夜間に侵入しようとする者を照らし出して驚かせ、犯行を断念させる効果があります。玄関や駐車スペース、建物の裏手など、死角になりやすい場所に設置するのがおすすめです。

- 防犯砂利: 踏むと「ジャリジャリ」と大きな音が出る砂利を敷地に敷き詰める方法です。音を嫌う侵入者への威嚇効果が期待でき、比較的安価に導入できる防犯対策です。

- カメラ付きインターホン: 訪問者の顔を確認してからドアを開けることができるため、不審者の侵入を防ぐ基本設備と言えます。録画機能付きのものであれば、万が一の際の証拠にもなります。

- 見通しの良い設計: 意外に思われるかもしれませんが、外からの見通しを良くすることも防犯につながります。植栽を適度に剪定し、死角をなくすことで、侵入者が隠れる場所をなくします。近隣住民の目に触れやすくなるため、犯罪の抑止力となるのです。

ただし、注意点もあります。防犯性を高めようとするあまり、敷地を高い塀で完全に囲ってしまうと、一度侵入を許してしまった場合に、外からの視線が届かず、かえって侵入者の格好の隠れ場所になってしまうリスクもあります。防犯性と開放感のバランスを考え、地域の治安状況なども考慮しながら最適なプランを検討することが重要です。

プライバシーを確保する

快適な家での暮らしには、外部からの視線を気にすることなくリラックスできる環境が不可欠です。特に、住宅が密集しているエリアでは、道路や隣家からの視線がストレスの原因になることも少なくありません。外構工事は、こうしたプライバシーの問題を解決する上で極めて有効です。

プライバシー確保の最も直接的な方法は、フェンスや塀、植栽などを使って物理的に視線を遮ることです。 これにより、リビングでくつろいでいる時や、庭で子供を遊ばせている時に、通行人の視線を気にする必要がなくなります。

プライバシーを確保するための具体的なアイテムには、以下のようなものがあります。

- 目隠しフェンス: 外部からの視線を完全にシャットアウトできるフェンスです。素材はアルミ、樹脂(人工木)など様々で、デザインも豊富です。ただし、完全に視線を遮るタイプは圧迫感が出たり、風通しや日当たりが悪くなったりする可能性もあるため、設置場所や高さを慎重に検討する必要があります。

- ルーバーフェンス: 羽板(ルーバー)の角度によって、風や光を通しながら視線を効果的に遮ることができるフェンスです。プライバシーを守りつつ、開放感も維持したい場合に適しています。

- 植栽・生け垣: 植物を使った目隠しは、圧迫感が少なく、自然で柔らかな印象を与えます。季節の移ろいも楽しめますが、成長してからの姿を予測して植える必要があり、定期的な剪定などのメンテナンスが欠かせません。

- スクリーンやパーテーション: リビング前のテラスやウッドデッキなど、特定の場所だけをピンポイントで目隠ししたい場合に有効です。磨りガラス調のパネルなどを使えば、光を取り入れながらプライバシーを確保できます。

重要なのは、どこからの視線を、どの程度遮りたいのかを明確にすることです。 例えば、「道路を歩く人からの視線は気になるが、隣家からの視線はそれほど気にならない」「リビングの大きな窓の前だけを隠したい」など、具体的な要望を整理することで、無駄なコストをかけずに効果的なプライバシー対策が可能になります。

ウッドデッキやテラスを設置する際にも、プライバシーへの配慮は必須です。せっかくのくつろぎ空間も、外から丸見えでは落ち着けません。フェンスだけでなく、パーゴラ(藤棚のような骨組み)を設置してシェードを取り付けたり、背の高い鉢植えを置いたりするだけでも、プライベート感を高めることができます。開放感とプライベート感のバランスをうまく取ることが、心地よい屋外空間づくりの鍵となります。

住まい全体の印象を良くする

外構は「住まいの顔」とも言われ、建物全体の第一印象を決定づける非常に重要な要素です。 どれだけ立派な建物を建てても、外構が手付かずのままでは、その魅力は半減してしまいます。逆に、建物のデザインと調和した美しい外構は、住まい全体の価値を格段に高めてくれます。

住まいの印象を良くするためのポイントは、「統一感」「緑の活用」「光の演出」の3つです。

- デザインの統一感: 最も重要なのは、建物本体と外構のデザインテイストを合わせることです。例えば、モダンでシャープなデザインの建物に、カントリー調のレンガや枕木を使った外構を合わせると、ちぐはぐな印象になってしまいます。外壁の色や素材、窓枠の色などを考慮し、門柱やアプローチ、フェンスなどの色や素材を選ぶことで、建物と外構が一体となった調和の取れた景観が生まれます。

- 植栽(緑)の効果: どんな建物でも、緑が加わるだけで印象は格段に柔らかく、豊かになります。玄関脇にシンボルツリーを1本植えるだけでも、住まいに立体感と生命感が生まれます。また、芝生やグランドカバープランツ(地面を覆う植物)は、照り返しを抑え、夏場の温度上昇を緩和する効果も期待できます。季節ごとに花を咲かせる木々や草花を取り入れれば、一年を通して変化を楽しむことができ、暮らしに彩りを与えてくれます。

- 照明(ライティング)の効果: 夜間の外構は、照明計画によってその表情を大きく変えます。門灯やアプローチ灯で安全な動線を確保するのはもちろん、植栽や壁面をスポットライトで照らし出す「ライトアップ」は、昼間とは全く異なる幻想的で上質な空間を演出します。美しい夜の景観は、帰宅する家族を温かく迎え入れるだけでなく、防犯性の向上にもつながります。

さらに、美しく機能的な外構は、住まいの資産価値を高める効果も期待できます。将来的に家を売却することになった場合、手入れの行き届いた外構は、買い手にとって大きなプラスの印象を与えます。単なる見た目の問題だけでなく、暮らしやすさや安全性が確保されていることの証明にもなるため、査定においても有利に働く可能性があります。外構工事は、現在の暮らしを豊かにするだけでなく、将来への価値ある投資でもあるのです。

外構の主な3つのスタイル

外構工事を計画する上で、まず初めに考えたいのが、敷地をどのように「囲う」か、あるいは「開く」かという基本的なスタイルです。外構のスタイルは、主に「オープン外構」「クローズド外構」「セミクローズド外構」の3つに大別されます。それぞれの特徴、メリット・デメリットを理解し、ご自身のライフスタイルや立地条件、価値観に合ったスタイルを選びましょう。

| スタイル | 特徴 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| オープン外構 | 敷地を門扉や塀で囲わない、開放的なスタイル。 | ・圧倒的な開放感が得られる ・日当たりや風通しが良い ・工事費用を比較的安く抑えられる ・死角が少なく、侵入者が隠れにくいため防犯性が高い側面もある |

・道路や隣家からの視線が気になる(プライバシー確保が難しい) ・子供やペットの道路への飛び出しリスクがある ・不特定多数の人が敷地に侵入しやすい |

・開放的な空間や、地域とのつながりを重視する人 ・初期費用をできるだけ抑えたい人 ・敷地が広く、道路との距離が十分にある人 |

| クローズド外構 | 敷地全体を高さのある塀やフェンス、門扉でしっかりと囲うスタイル。 | ・プライバシーを完全に確保できる ・物理的な障壁により、防犯性が非常に高い ・子供やペットが安全に遊べる ・重厚感、高級感を演出しやすい |

・閉鎖的で圧迫感が出やすい ・日当たりや風通しが悪くなることがある ・工事費用が高額になる傾向がある ・一度侵入されると、外部から見えにくくなる |

・プライバシーを最優先に考えたい人 ・小さな子供やペットがいる家庭 ・交通量の多い道路に面している人 ・格式高い、重厚な雰囲気を好む人 |

| セミクローズド外構 | オープンとクローズドの長所を組み合わせた、中間的なスタイル。 | ・プライバシーと開放感のバランスを取りやすい ・デザインの自由度が高く、オリジナリティを出しやすい ・必要な場所だけを囲うため、コストを調整しやすい |

・設計のバランスが難しく、中途半端な印象になる可能性がある ・プランニングに時間がかかることがある |

・「プライバシーは欲しいけど、閉鎖的なのは嫌」という人 ・デザインにこだわり、自分らしい外構を創りたい人 ・現代の日本の住宅で最も多く採用されている人気のスタイル |

① オープン外構

オープン外構は、門扉や塀を設けず、敷地と道路を一体的に見せる開放感あふれるスタイルです。欧米の住宅地でよく見られるスタイルで、明るく広々とした印象を与えます。

最大のメリットは、その開放感とコストパフォーマンスの良さです。 塀やフェンス、門扉といった構造物が少ないため、工事費用を大幅に抑えることができます。また、視線を遮るものがないため、日当たりや風通しが良く、実際の敷地面積よりも広く感じられる効果があります。防犯面では、敷地内が外からよく見えるため、侵入者が隠れる場所がなく、不審な行動が目立ちやすいというメリットもあります。

一方で、デメリットはプライバシーの確保が難しい点です。 道路や近隣からの視線が直接届くため、リビングのカーテンを常に閉めておく必要があるなど、落ち着かないと感じる人もいるでしょう。また、小さな子供やペットがいる家庭では、道路への飛び出し事故のリスクが懸念されます。誰でも容易に敷地内に入ることができるため、セールスや不審者の侵入を物理的に防ぐことはできません。

このスタイルは、人通りが少ない閑静な住宅街や、敷地が広く建物と道路の間に十分な距離を確保できる場合に適しています。地域コミュニティとのつながりを大切にし、オープンな暮らしを好む方におすすめです。

② クローズド外構

クローズド外構は、オープン外構とは対照的に、敷地の周囲を高さのある塀やフェンス、堅牢な門扉で完全に囲い込むスタイルです。古くからの日本の邸宅などに見られ、格調高く重厚な雰囲気を醸し出します。

最大のメリットは、プライバシーと防犯性の高さです。 外部からの視線を完全にシャットアウトできるため、カーテンを開けて開放的に暮らしたり、人目を気にせず庭でバーベキューを楽しんだりできます。また、物理的な障壁があるため、不審者の侵入を効果的に防ぐことができます。子供やペットが敷地の外へ出てしまう心配もなく、安全なプライベート空間を確保できるのが大きな魅力です。

しかし、デメリットとしては、閉鎖的で圧迫感が出やすい点が挙げられます。 特に敷地がそれほど広くない場合、高い塀に囲まれることで、息苦しく感じられるかもしれません。日当たりや風通しが悪くなる可能性も考慮が必要です。また、使用する資材の量が多く、大掛かりな工事となるため、3つのスタイルの中では最も費用が高額になります。防犯面では、一度敷地内に侵入されてしまうと、外部から犯行が見えにくくなるというリスクも潜んでいます。

このスタイルは、プライバシーをとにかく最優先したい方、交通量の多い道路に面している立地、あるいはステータスシンボルとして重厚な構えを求める方に適しています。

③ セミクローズド外構

セミクローズド外構は、オープン外構の「開放感」とクローズド外構の「プライバシー保護」という、両方のメリットを良いとこ取りしたスタイルです。現在の日本の住宅で最も人気があり、広く採用されています。

このスタイルの特徴は、必要な場所だけを囲い、見せる場所は開けておくという柔軟な設計が可能な点です。例えば、リビングに面した庭やテラスまわりは視線を遮る高さの目隠しフェンスで囲ってプライベート空間を確保し、玄関アプローチや駐車スペースはオープンにして開放感を出す、といった組み合わせができます。

これにより、プライバシーと開放感、そして防犯性のバランスを取りやすいのが最大のメリットです。デザインの自由度も非常に高く、フェンス、植栽、格子、壁などを組み合わせることで、オリジナリティあふれる個性的な外構を創り出すことができます。クローズド外構ほど費用はかからず、オープン外構よりはプライバシーを守れる、まさに「いいとこ取り」のスタイルと言えるでしょう。

デメリットを挙げるとすれば、設計のバランスが難しい点です。どこを隠し、どこを見せるかのプランニングが中途半端だと、雑然とした印象になってしまう可能性があります。そのため、設計者のデザイン力が問われるスタイルでもあります。

ほとんどのライフスタイルや立地条件に対応できるため、「どちらのスタイルも捨てがたい」と考える多くの人にとって、最適な選択肢となるでしょう。

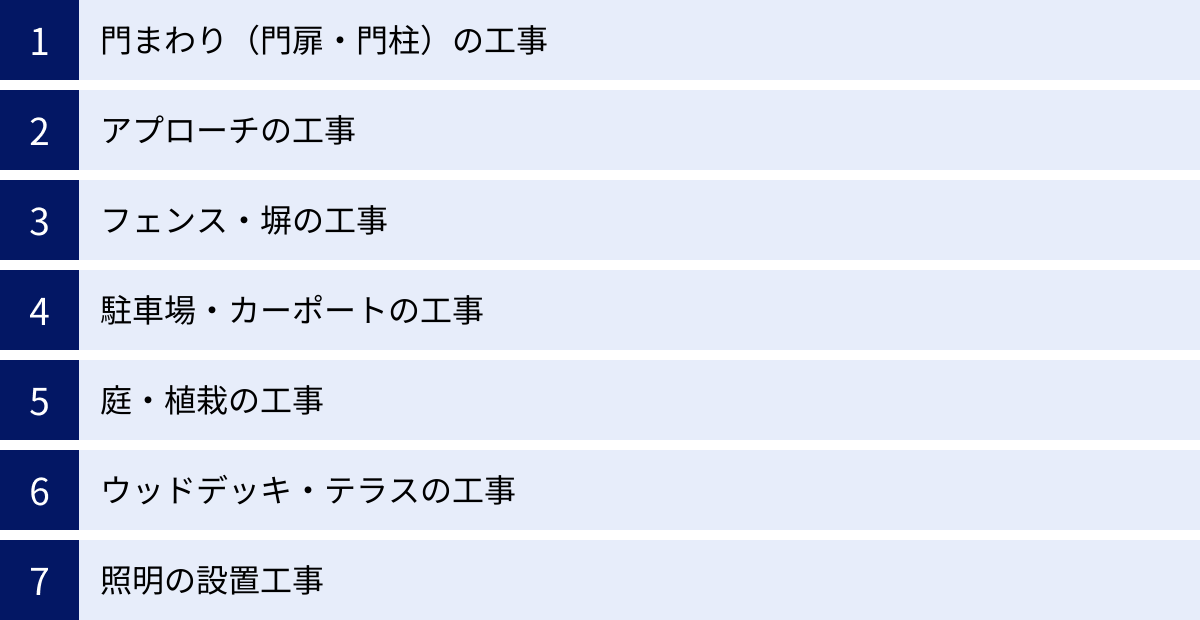

外構工事の主な種類と費用相場

外構工事は様々なパーツの組み合わせで成り立っています。ここでは、代表的な工事の種類と、それぞれの費用相場について解説します。費用は使用する素材のグレードや工事の規模、デザインによって大きく変動するため、あくまで目安として参考にしてください。

門まわり(門扉・門柱)の工事

門まわりは「家の顔」となる重要な部分です。デザイン性はもちろん、防犯性や使い勝手も考慮して選びましょう。

- 工事内容: 門扉の設置、表札・ポスト・インターホンを取り付ける門柱の設置など。門柱には、必要な機能が一体化した「機能門柱」と、ブロックやタイル、塗り壁などで自由にデザインできる「造作門柱」があります。

- 費用相場: 約15万円~80万円

- 機能門柱: 比較的安価で、工事費込みで15万円~30万円程度が目安です。

- 造作門柱: デザインや素材によって価格が大きく変わり、30万円~80万円以上かかることもあります。高級なタイルや石材、照明などを組み合わせると高額になります。

アプローチの工事

アプローチは、門から玄関へと続く道のことです。毎日通る場所だからこそ、安全性とデザイン性にこだわりたい部分です。

- 工事内容: 玄関までの通路を舗装する工事です。素材によって家の印象が大きく変わります。

- 主な素材:

- コンクリート: シンプルで丈夫。費用も比較的安い。

- タイル: 高級感があり、色やデザインが豊富。汚れが落ちやすい。

- レンガ: 洋風で温かみのある雰囲気に。

- 自然石(乱形石、ピンコロ石など): 自然な風合いで高級感を演出。

- インターロッキング: 透水性が高く、水たまりができにくい。DIYも可能。

- 費用相場: 約10万円~50万円

- 面積や使用する素材、デザインの複雑さによって変動します。曲線的なデザインや複雑な模様を入れると費用は上がります。

フェンス・塀の工事

敷地の境界を明確にし、プライバシー保護や防犯の役割を果たします。

- 工事内容: 敷地の周囲にフェンスや塀を設置します。基礎工事が必要になるため、見た目以上に費用がかかることもあります。

- 主な種類:

- メッシュフェンス: 安価で開放感がある。隣地境界などによく使われる。

- アルミ形材フェンス: デザインが豊富。目隠しタイプやルーバータイプなどがある。

- 樹脂(人工木)フェンス: 天然木のような質感で、耐久性が高い。

- コンクリートブロック塀: 丈夫で安価。上にフェンスを設置することも可能。化粧ブロックを使えばデザイン性も高まる。

- 費用相場: 1メートルあたり約1万円~5万円

- フェンスの高さや素材のグレード、基礎工事の有無によって大きく変わります。目隠しフェンスやデザイン性の高いものは高価になる傾向があります。

駐車場・カーポートの工事

大切な愛車を守り、日々の乗り降りを快適にするための工事です。

- 工事内容: 駐車スペースの地面を舗装する「土間コンクリート工事」や、屋根を設置する「カーポート設置工事」が主です。

- 費用相場:

- 土間コンクリート工事(1台分/約15㎡): 約15万円~25万円

- カーポート設置(1台用): 約20万円~40万円

- カーポートは、柱の数(片側支持、両側支持)や屋根材(ポリカーボネート、スチール折板など)、耐雪・耐風性能によって価格が変動します。

庭・植栽の工事

住まいに潤いと彩りを与え、癒やしの空間を創り出します。

- 工事内容: 芝生張り、砂利敷き、花壇の造作、シンボルツリーや生け垣の植え付けなど。

- 費用相場:

- 芝生張り: 1平方メートルあたり約5,000円~1万円

- シンボルツリー植樹: 1本あたり約3万円~10万円以上(樹木の種類や大きさによる)

- 砂利敷き: 1平方メートルあたり約3,000円~8,000円(防草シートの有無や砂利の種類による)

ウッドデッキ・テラスの工事

リビングの延長として使える、人気の屋外空間です。

- 工事内容: リビングの掃き出し窓などに接続して、ウッドデッキやタイルテラスを設置します。

- 主な素材:

- ウッドデッキ: 天然木(ウリンなどのハードウッドは高価だが高耐久)、人工木(メンテナンスが容易)

- タイルテラス: デザインが豊富でお手入れが楽。

- 費用相場:

- ウッドデッキ(約6畳): 約20万円~80万円(人工木は比較的高価)

- タイルテラス(約6畳): 約15万円~60万円(下地のコンクリート工事含む)

照明の設置工事

夜間の安全確保と、美しい景観演出のために不可欠です。

- 工事内容: 門灯、アプローチ灯、植栽を照らすスポットライトなどの照明器具を設置します。電気配線工事が必要となります。

- 費用相場: 1カ所あたり約3万円~10万円

- 器具の価格と電気工事費を含んだ目安です。設置する数や配線の距離によって総額が変わります。

外構工事の全体的な費用相場

部分的な工事ではなく、家全体の外構工事を行う場合、一体どれくらいの費用がかかるのでしょうか。新築とリフォームの場合に分けて、全体的な費用相場を見ていきましょう。

新築の場合

新築住宅の外構工事費用は、一般的に「建物の建築費の10%程度」が目安とよく言われます。例えば、3,000万円の家を建てた場合、その10%である300万円が外構費用の目安となります。

しかし、これはあくまで大まかな目安です。実際には、敷地の広さや高低差、選択する外構スタイル(オープンかクローズドか)、使用する素材のグレードによって費用は大きく変動します。

以下に、予算別の一般的な工事内容の例を挙げます。

- 予算100万円未満:

- 最低限の機能性を確保する外構。

- 例:駐車スペースは砂利敷き、玄関前のみコンクリート、シンプルな機能門柱、隣地境界に安価なメッシュフェンス、といった組み合わせ。アプローチや庭の装飾はほとんど行わないシンプルなプランです。

- 予算100万円~200万円:

- 最も一般的な価格帯で、一通りの外構が実現可能。

- 例:駐車場(1~2台分)のコンクリート舗装、1台用のカーポート、タイルやレンガを使ったアプローチ、デザイン性のあるフェンス(道路面など)、ささやかな植栽スペースなど。

- 予算200万円~300万円:

- デザインにこだわった、満足度の高い外構が可能。

- 例:上記の内容に加え、ウッドデッキやタイルテラスの設置、庭全体のデザイン(芝生、花壇、植栽)、門まわりを豪華な造作門柱にする、夜間のライトアップ計画など、こだわりを反映できます。

- 予算300万円以上:

- 高級感あふれる、ハイグレードな外構。

- 例:敷地全体を囲うクローズド外構、自然石や高級タイルをふんだんに使用、電動シャッター付きのガレージ、大規模な造園工事など、理想を追求した外構が可能です。

リフォームの場合

外構リフォームの費用は、工事の範囲によって大きく異なります。「古いカーポートを新しいものに交換したい」といった部分的なリフォームから、「庭を全面的に作り変えたい」といった大規模なものまで様々です。

リフォームの場合、新築と異なるのは「既存の構造物の解体・撤去費用」や「処分費用」が別途かかる可能性がある点です。例えば、古いブロック塀を撤去して新しいフェンスを設置する場合、ブロック塀の解体とガラ(破片)の処分費用が上乗せされます。この解体・撤去費用は、構造や量にもよりますが、数万円から数十万円かかることもあります。

そのため、リフォームの場合は「何を残し、何を新しくするか」を明確にすることが、費用を把握する上で重要になります。前のセクションで紹介した部分的な工事の費用相場を参考に、自分たちが行いたいリフォームの総額をイメージしてみましょう。

工事費用を左右する要因

外構工事の費用は、主に以下の3つの要因によって大きく左右されます。

- 土地の状況(立地条件):

- 広さと形状: 当然ながら、敷地が広いほど、また形状が複雑なほど、使用する材料や手間が増えるため費用は高くなります。

- 高低差: 費用に最も大きく影響するのが高低差です。 道路や隣地との間に高低差がある場合、土が崩れないようにするための「土留め(どどめ)」や「擁壁(ようへき)」の工事が必要になります。これらは安全に関わる重要な工事であり、費用も高額になりがちです。また、階段やスロープの設置も必要になります。

- 地盤の状態: 地盤が軟弱な場合、構造物の重さに耐えられるように地盤改良工事が必要になることがあり、追加費用が発生します。

- 工事内容と素材のグレード:

- オープン外構よりもクローズド外構の方が、塀や門扉などで費用が高くなるのは前述の通りです。

- また、使用する素材のグレードも価格を大きく左右します。例えばアプローチでは、コンクリート仕上げが最も安価で、天然石仕上げは高価になります。どこにこだわり、どこでコストを抑えるか、メリハリをつけることが重要です。

- 依頼する業者:

- どこに工事を依頼するかによっても、費用は変わってきます。次の章で詳しく解説しますが、ハウスメーカー、外構専門業者、工務店など、依頼先によって価格設定や中間マージンの有無が異なるためです。

外構工事の依頼先とその特徴

外構工事を考え始めたとき、次に悩むのが「どこに頼めばいいのか?」という問題です。主な依頼先としては、「ハウスメーカー」「外構・エクステリア専門業者」「工務店」「ホームセンター」の4つが挙げられます。それぞれの特徴を理解し、自分に合った依頼先を選びましょう。

| 依頼先 | デザイン性 | 費用 | 専門性 | コミュニケーション |

|---|---|---|---|---|

| ハウスメーカー | △~◯ (提携業者次第) |

高い (中間マージンが発生) |

△ | 楽 (窓口一本化、ローンに組み込める) |

| 外構・エクステリア専門業者 | ◎ | 適正 (直接発注でコスパ良) |

◎ | 専門的な相談が可能 |

| 工務店 | ◯ | やや高い | ◯ | 地域密着で柔軟な対応 |

| ホームセンター | △ | 安い (規格品中心) |

△ | 手軽だが、複雑な工事は不向き |

ハウスメーカー

新築住宅を建てる際に、建物と一緒に外構工事も依頼するケースです。

- メリット:

- 窓口の一本化: 建物と外構の打ち合わせを同じ担当者と進められるため、手間が省けます。

- 住宅ローンに組み込める: 外構費用を住宅ローンに含めて借り入れできる場合が多く、資金計画が立てやすいのが最大のメリットです。

- デザインの統一感: 建物の設計と並行して計画を進めるため、家全体として調和の取れたデザインを実現しやすいです。

- デメリット:

- 費用が割高になる傾向: ハウスメーカーは実際の工事を下請けの外構業者に発注するため、中間マージン(紹介料)が上乗せされ、直接専門業者に頼むよりも2~3割高くなることが一般的です。

- デザインの自由度が低い場合がある: 提携している業者が限られているため、提案されるデザインのパターンが少なかったり、使用できるメーカーが限定されたりすることがあります。

外構・エクステリア専門業者

その名の通り、外構やエクステリア工事を専門に手掛ける業者です。

- メリット:

- 高い専門性とデザイン力: 経験と知識が豊富で、最新の商品やトレンドにも詳しいため、顧客の要望に対して質の高い専門的な提案が期待できます。デザインの引き出しも多く、オリジナリティのある外構を実現しやすいです。

- コストパフォーマンスが良い: 自社で設計から施工まで一貫して行う業者が多く、中間マージンが発生しないため、適正価格で質の高い工事が期待できます。

- 柔軟な対応: 専門業者なので、細かな要望にも柔軟に対応してくれることが多いです。

- デメリット:

- 業者選びが大変: 業者の数が非常に多く、デザイン力や技術力、経営状態も様々です。信頼できる優良な業者を自分で見つけ出す必要があります。

- 別途ローンが必要: 住宅ローンとは別に、リフォームローンなどを利用する必要があります。

工務店

地域に根ざして住宅建築全般を手掛ける業者です。ハウスメーカーと同様、新築時に依頼することが多いです。

- メリット:

- 地域密着の安心感: 長年その地域で営業している場合が多く、地域の特性(気候、地盤など)をよく理解しています。フットワークが軽く、柔軟な対応が期待できます。

- 建物との連携: 建物も手掛けているため、構造を理解した上での外構提案が可能です。

- デメリット:

- 外構の専門性は業者による: 主軸はあくまでも建築のため、外構工事が専門外の場合、デザイン力や提案力が専門業者に劣ることがあります。外構専門のプランナーが在籍しているかどうかが一つの判断基準になります。

ホームセンター

カーポートや物置、フェンスなど、特定の商品を設置したい場合に選択肢となる依頼先です。

- メリット:

- 価格が安い: 大量仕入れにより、商品そのものの価格が安く設定されています。規格品の設置であれば、費用を抑えることができます。

- 手軽さ: 店舗で気軽に相談でき、見積もりも比較的スピーディです。

- デメリット:

- デザイン性や提案力は期待できない: あくまで商品の販売と設置がメインのため、敷地全体を考慮したデザイン提案や、複雑な工事には対応できません。

- 施工品質のばらつき: 施工は提携業者が行うため、担当する職人の技術によって品質に差が出ることがあります。

結論として、デザイン性や専門性、コストパフォーマンスを重視するなら「外構・エクステリア専門業者」に直接依頼するのが最もおすすめです。ただし、そのためには信頼できる業者を自分で見つける努力が必要です。

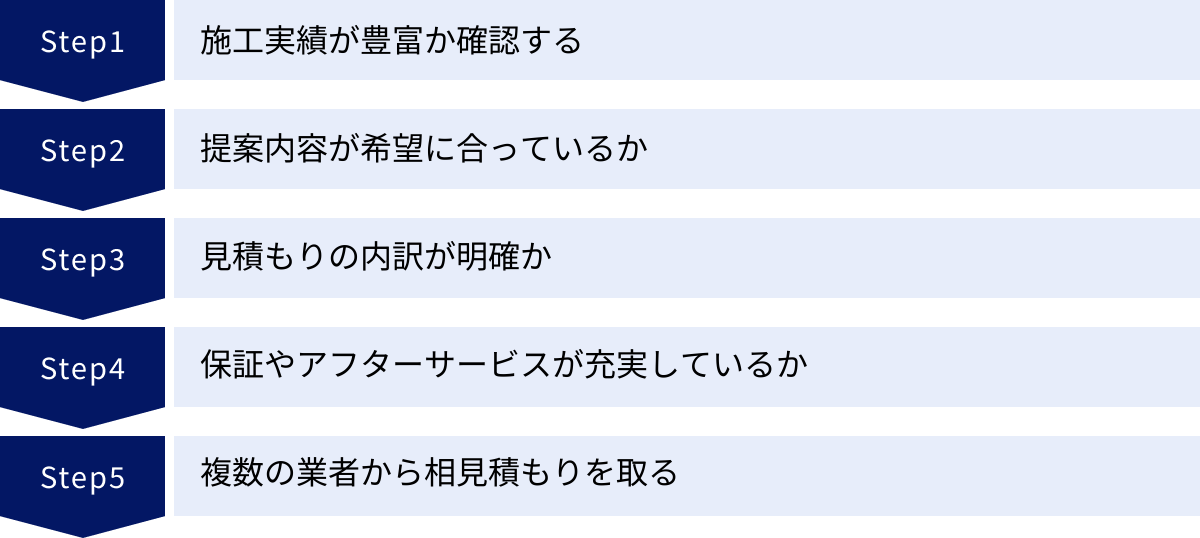

信頼できる外構業者の選び方 5つのポイント

満足のいく外構工事を実現するためには、信頼できるパートナー、つまり良い外構業者を見つけることが最も重要です。数多くの業者の中から、何を基準に選べば良いのでしょうか。ここでは、優良な業者を見極めるための5つのチェックポイントをご紹介します。

① 施工実績が豊富か確認する

まず確認すべきは、その業者のこれまでの施工実績です。実績の豊富さは、経験と技術力の証となります。

- ホームページやカタログを確認: 多くの業者は、自社のウェブサイトに過去の施工事例を掲載しています。写真だけでなく、工事のコンセプトや費用、期間などの情報が詳しく記載されているかチェックしましょう。

- 自分の好みに合うか: 最も重要なのは、その業者のデザインテイストが自分の好みと合っているかです。 モダン、ナチュラル、和風、シンプルなど、自分が思い描くイメージに近い施工事例が多ければ、理想の外構を実現できる可能性が高まります。

- 可能であれば実物を見る: 写真だけでは分からない質感やスケール感を確認するため、もし可能であれば、実際にその業者が手掛けた現場(完成後のお客様の家など)を見せてもらえないか相談してみるのも良いでしょう。快く対応してくれる業者は、自社の仕事に自信を持っている証拠です。

② 提案内容が希望に合っているか

良い業者は、ただ依頼された通りに工事をするだけではありません。プロの視点から、より良い空間にするための提案をしてくれます。

- 丁寧なヒアリング: こちらの予算や要望、ライフスタイル、悩みなどを時間をかけて丁寧にヒアリングしてくれるかどうかが最初のポイントです。

- プラスアルファの提案: こちらの要望を踏まえた上で、さらに使いやすく、美しくなるようなアイデアを提案してくれるかを見極めましょう。例えば、「この場所は西日が強いので、シェードも設置できるようにしておくと夏場快適ですよ」「将来、車が増える可能性を考えて、少し広めに駐車スペースを取っておきませんか?」といった、住む人の未来まで考えた提案ができる業者は信頼できます。

- 完成イメージの共有: 図面だけでなく、3DパースやCGを使って完成後のイメージを分かりやすく提示してくれる業者を選びましょう。立体的に見ることで、平面図だけでは気づかなかった問題点や、より良いアイデアが浮かぶことがあります。

③ 見積もりの内訳が明確か

見積書は、その業者の誠実さを測るバロメーターです。

- 「一式」表示に注意: 「外構工事一式 〇〇円」といった大雑把な見積書を出す業者は要注意です。どの工事にいくらかかっているのか不明瞭で、後から追加料金を請求されるトラブルの原因になりかねません。

- 詳細な内訳: 信頼できる業者の見積書は、「材料費」「施工費(手間賃)」「重機費用」「諸経費」「解体・処分費」といった項目ごとに、単価と数量が細かく記載されています。 例えば、「ブロック積み:〇〇個 × 単価〇円」「土間コンクリート:〇〇㎡ × 単価〇円」といった具合です。

- 不明点を質問する: 見積書に不明な点があれば、遠慮なく質問しましょう。その際に、面倒くさがらずに一つひとつ丁寧に説明してくれるかどうかも、業者を見極める重要なポイントです。

④ 保証やアフターサービスが充実しているか

外構は完成したら終わりではありません。長年使っていく中で、不具合が発生することもあります。万が一の際に、しっかりと対応してくれる体制が整っているかを確認しましょう。

- 保証内容の確認: 工事に対する保証があるか、ある場合は保証期間と保証の対象範囲を契約前に必ず確認します。「ブロック塀のひび割れ」「ウッドデッキのガタつき」「植栽の枯れ保証」など、具体的にどのようなケースで保証が適用されるのかを書面で確認しておくことが大切です。

- アフターフォローの有無: 工事後、定期的な点検を実施してくれるなど、アフターフォローの体制が整っている業者はさらに安心です。困ったときにすぐに相談できる関係性を築けるかどうかも見極めましょう。

⑤ 複数の業者から相見積もりを取る

一つの業者に絞る前に、必ず2~3社から見積もりを取る「相見積もり」を行いましょう。 これには、以下のような大きなメリットがあります。

- 適正価格の把握: 複数の見積もりを比較することで、依頼したい工事内容のおおよその費用相場を把握できます。

- 提案内容の比較: 各社がどのようなプランを提案してくるかを比較することで、自分たちの要望に最も合ったアイデアを見つけることができます。

- 業者の対応比較: 見積もりを依頼する過程での担当者の対応の速さや丁寧さも、業者選びの重要な判断材料になります。

ただし、単純に一番安い業者を選ぶのは危険です。 極端に安い見積もりは、材料の質を落としたり、必要な工程を省いたりする「手抜き工事」につながるリスクがあります。価格だけでなく、提案内容、担当者の人柄、保証体制などを総合的に比較し、「この業者になら安心して任せられる」と心から思えるパートナーを選ぶことが、外構工事を成功させる最大の鍵です。

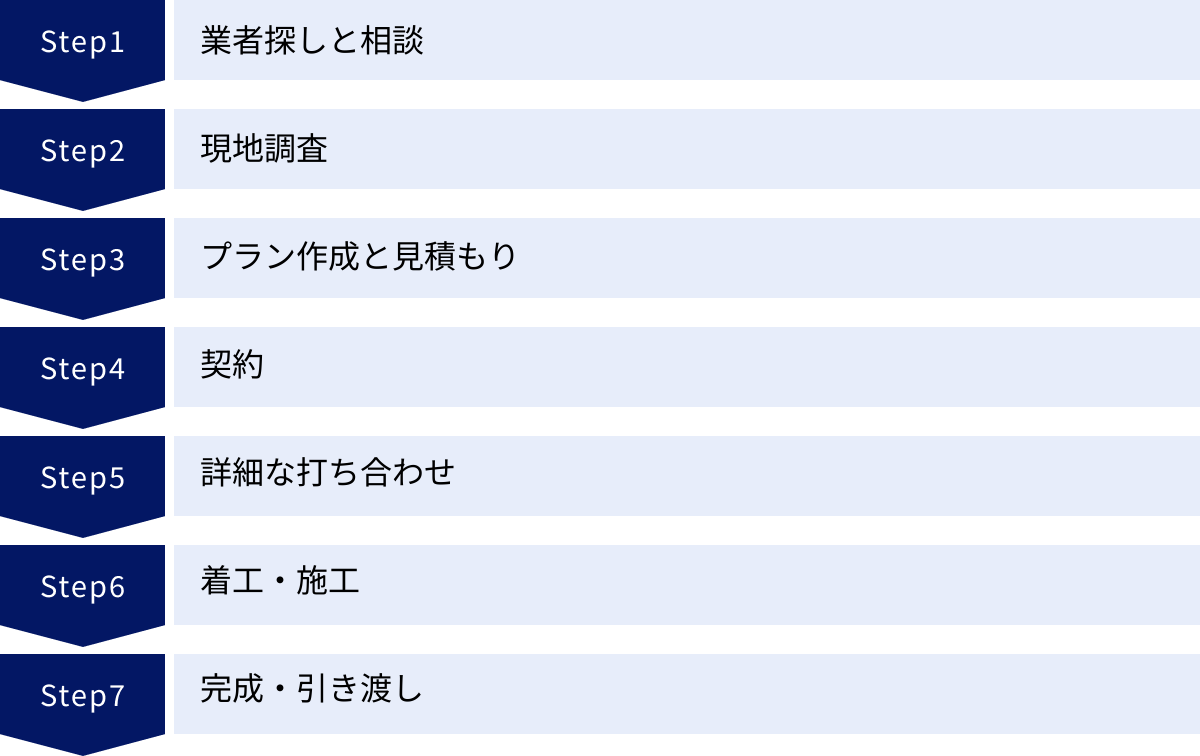

外構工事の一般的な流れ【7ステップ】

初めて外構工事を依頼する方のために、相談から完成までの一般的な流れを7つのステップで解説します。全体の流れを把握しておくことで、スムーズに計画を進めることができます。

① 業者探しと相談

まずは、理想の外構のイメージを膨らませることから始めます。インターネットや雑誌、SNSなどで好みのデザインを探し、写真などを集めておくと、後の打ち合わせで要望を伝えやすくなります。同時に、予算や「これだけは絶対に実現したい」という優先順位を家族で話し合っておきましょう。イメージがある程度固まったら、前章で解説した選び方を参考に、複数の業者に問い合わせて相談します。

② 現地調査

相談した業者に、実際に現地を見てもらいます。業者は敷地の正確な寸法、高低差、日当たり、水はけ、隣家との位置関係、既存の配管や障害物の有無などをプロの目でチェックします。この現地調査の情報が、正確なプランニングと見積もりの基礎となります。このとき、こちらの要望を改めて詳しく伝え、疑問点などを質問しましょう。

③ プラン作成と見積もり

現地調査とヒアリングの内容に基づき、業者が具体的なプランと見積書を作成します。通常、平面図や立面図、そして完成イメージが分かりやすい3Dパースなどが提示されます。プランの内容と見積もりの詳細をじっくりと確認し、修正したい点や不明な点があれば、納得がいくまで業者と打ち合わせを重ねます。

④ 契約

提示されたプランと見積もりに完全に納得できたら、工事請負契約を結びます。契約書には、工事内容、最終的な金額、支払い条件(着手金、中間金、最終金など)、工事期間、保証内容などが明記されています。契約書は隅々まで目を通し、内容をしっかりと理解した上で署名・捺印することが非常に重要です。

⑤ 詳細な打ち合わせ

契約後、実際に工事で使用する資材の最終決定を行います。例えば、フェンスの色、アプローチに使うタイルの種類や貼り方、門柱の仕上げ材など、サンプルを見ながら細部を詰めていきます。この段階での変更は、追加料金や工期の遅れにつながる可能性があるので、慎重に決定しましょう。

⑥ 着工・施工

工事を始める前に、業者が近隣住民へ工事期間や内容について挨拶回りを行います。その後、いよいよ工事開始です。工事期間は、天候にも左右されますが、一般的な広さの外構で2週間~1ヶ月程度が目安です。可能であれば、時々現場に顔を出し、進捗状況を確認したり、職人さんとコミュニケーションを取ったりすると、安心感が増し、思い違いなどを防ぐことにもつながります。

⑦ 完成・引き渡し

全ての工事が完了したら、業者の担当者と一緒に、契約書や図面通りに仕上がっているか最終チェックを行います。傷や汚れ、不具合がないかなどを細かく確認し、問題がなければ引き渡しとなります。この時点で、残金の支払いを行い、保証書や取扱説明書などを受け取って、すべての工程が完了です。

外構工事で失敗しないための注意点

多額の費用と時間をかけて行う外構工事。せっかくなら「こんなはずじゃなかった…」という後悔は避けたいものです。ここでは、外構工事で失敗しないために、計画段階で特に注意しておきたい3つのポイントを解説します。

将来のライフプランを考慮する

外構を計画する際、つい「今」の暮らしやすさだけを考えてしまいがちです。しかし、家は10年、20年と長く住み続ける場所。家族構成やライフスタイルは年月と共に変化していきます。計画段階で、将来の変化をある程度予測し、柔軟に対応できる設計にしておくことが、長く満足できる外構づくりの秘訣です。

例えば、以下のような変化が考えられます。

- 子供の成長: 今は小さな子供が遊ぶための砂場や芝生のスペースが必要でも、10年後には自転車や部活動の道具を置くスペースが必要になるかもしれません。さらに将来、子供が独立して車を持つようになれば、駐車スペースへの転用も考えられます。

- 車の台数の変化: 現在は1台でも、将来的に家族が増えたり、通勤で必要になったりして2台目の車を購入する可能性はないでしょうか。その可能性が少しでもあるなら、庭の一部を将来駐車スペースに転用できるよう、あらかじめ設計しておくといった配慮が有効です。

- 自分たちの高齢化: 今は気にならない階段も、年齢を重ねると上り下りが負担になるかもしれません。将来的に手すりを追加できるような下地を入れておいたり、スロープを設置できるスペースを確保しておいたりするなど、バリアフリーへの配慮も重要です。

すべてを完璧に予測することは不可能ですが、「将来、こう変わるかもしれない」という視点を持つだけで、設計の幅は大きく広がります。変更や追加工事がしやすい、拡張性のあるプランを業者と一緒に考えることが大切です。

デザインと機能性のバランスを取る

おしゃれな雑誌やSNSで見た、デザイン性の高い外構は非常に魅力的です。しかし、見た目のかっこよさだけを追求するあまり、日々の使い勝手、つまり「機能性」を疎かにしてしまうと、後悔の原因になります。

失敗例としてよくあるのが、以下のようなケースです。

- 歩きにくいアプローチ: デザイン性を重視して、ゴツゴツした自然石を敷き詰めたり、ステップを複雑に配置したりした結果、ヒールのある靴では歩きにくく、雨の日に滑りやすい。ベビーカーや車椅子での通行も困難になってしまった。

- メンテナンスが大変な庭: 緑豊かな庭に憧れてたくさんの植栽を植えたものの、水やりや雑草取り、剪定といった手入れが追いつかず、あっという間に荒れ放題になってしまった。美しいウッドデッキも、定期的な塗装が必要な天然木を選んだため、メンテナンスが負担になっている。

- 汚れが目立つ素材: 真っ白な塗り壁や、光沢のある黒いタイルは、確かにスタイリッシュで美しいですが、雨だれや泥はね、ホコリなどの汚れが非常に目立ちやすく、掃除の頻度が高くなってしまう。

デザインを考える際には、必ず「そこでの日々の生活」を具体的にシミュレーションしてみることが重要です。 駐車場から玄関までの動線、ゴミ出しのルート、庭の手入れにかかる時間など、機能面・メンテナンス面を考慮した上で、デザインとの最適なバランス点を見つけ出すことが、失敗しないための鍵となります。

近隣住民への配慮を忘れない

外構は自分の敷地内の工事ですが、その影響は隣家や周辺環境にも及びます。近隣への配慮を怠ると、思わぬご近所トラブルに発展しかねません。

工事中は、騒音や振動、工事車両の出入りなどで、少なからず迷惑をかけることになります。着工前に業者と一緒に近隣へ挨拶に伺い、工事期間などを伝えておくのは、最低限のマナーです。

さらに重要なのが、完成後の影響です。

- 日照・通風の問題: 隣家のリビングの窓のすぐ前に、高さのある目隠しフェンスを設置したため、隣家の日当たりや風通しが悪くなってしまった、というケースはトラブルの典型例です。フェンスなどを設置する際は、隣家の窓の位置や敷地の状況を確認し、圧迫感を与えないような配慮が必要です。

- プライバシーの問題: こちらが視線を遮りたいのと同じように、隣家もプライバシーを気にしています。例えば、2階にバルコニーを設置したら、隣家の庭が丸見えになってしまった、ということもあり得ます。

- 排水の問題: 敷地に降った雨水が、隣の敷地に流れ込んでしまわないよう、排水計画は非常に重要です。適切な勾配をつけ、排水溝や浸透マスを設置するなどの対策が必要です。

- その他の配慮: エアコンの室外機の排気が直接隣家の窓に向かないように設置場所を工夫する、落ち葉が多い樹木は隣地境界の近くには植えない、といった細かな配慮も、良好なご近所付き合いを維持するためには大切です。

これらの問題は、事前に業者としっかり相談し、周辺環境を考慮した設計を行うことで、その多くを回避できます。自分たちの理想を追求すると同時に、周囲への思いやりを忘れない姿勢が、快適な暮らしには不可欠です。

外構工事の費用を安く抑えるコツ

こだわりを詰め込むと、費用がかさみがちな外構工事。しかし、工夫次第でコストを賢く抑えることは可能です。ここでは、予算内で満足度の高い外構を実現するための3つのコツをご紹介します。

工事の優先順位を決める

限られた予算の中ですべてを完璧に仕上げようとすると、あっという間に予算オーバーになってしまいます。コストを抑える最も効果的な方法は、「今すぐやるべき工事」と「後からでもできる工事」に分け、優先順位を決めることです。

- 優先度が高い工事(今やるべき):

- 生活に必須の機能: 駐車場、最低限のアプローチ、境界を明示するフェンスなど、日々の生活に直結し、安全に関わる部分は最優先で施工しましょう。

- 後から工事しにくい部分: 土留めや擁壁、地中に埋設する配管など、後から追加・変更するのが困難で大掛かりな工事になるものは、初期段階で済ませておくのが賢明です。

- 優先度が低い工事(後からでもできる):

- 装飾的な要素: 植栽、花壇づくり、芝生張り、ウッドデッキやテラス、デザイン性の高い照明などは、暮らしが落ち着いてから、あるいは予算に余裕ができてから追加することも可能です。

まずは生活の基盤となる部分をしっかりと作り、「庭はしばらく砂利敷きにしておいて、数年後にDIYで芝生を張ろう」といったように、長期的な視点で計画を立てることで、初期費用を大幅に抑えることができます。

使用する素材のグレードを見直す

外構費用の中で大きな割合を占めるのが材料費です。すべてをハイグレードな素材で統一するのではなく、場所によって素材のグレードにメリハリをつけることで、コストを効果的に削減できます。

このテクニックの鍵は「選択と集中」です。

- 見せる場所にはこだわる: 門柱や玄関アプローチなど、人目につきやすく「家の顔」となる部分には、デザイン性の高いタイルや自然石など、こだわりの素材を使いましょう。ここに予算を集中させることで、家全体の印象が格段にアップします。

- 見えない場所はコストカット: 隣地境界や建物の裏手など、普段あまり人目につかない場所のフェンスは、シンプルなメッシュフェンスなどの安価な製品を選ぶことで、コストを抑えられます。

- 素材を組み合わせる: アプローチ全体を高級な自然石で舗装するのではなく、メインはコストの安いコンクリート洗い出し仕上げにし、アクセントとして自然石やタイルを部分的に使うだけでも、十分おしゃれな雰囲気を演出できます。

このように、お金をかける場所とかけない場所を戦略的に使い分けることで、全体の費用を抑えつつも、安っぽく見えないデザイン性の高い外構を実現できます。

DIYできる部分は自分で行う

専門的な技術や知識が不要な作業であれば、DIY(Do It Yourself)に挑戦するのも、費用を抑える有効な手段です。家族で協力して作業すれば、コスト削減になるだけでなく、家への愛着も一層深まるでしょう。

DIYに向いている作業には、以下のようなものがあります。

- 砂利敷き: 防草シートを敷いて、その上に砂利を広げる作業は、初心者でも比較的簡単に行えます。

- 芝生張り: 面積がそれほど広くなければ、自分たちで芝を張ることも可能です。

- 花壇づくり: レンガやブロックを並べて、簡単な花壇を作るのも楽しい作業です。

- 物置の組み立て: ホームセンターなどで購入したキット製品の組み立てなど。

ただし、DIYには注意点もあります。

基礎工事が必要なブロック積みやフェンスの設置、電気配線が必要な照明工事、重量物であるカーポートの設置などは、安全性の観点から絶対にプロに任せるべきです。 中途半端な知識で作業して失敗し、結局業者に手直しを依頼することになると、かえって高くついてしまうケースも少なくありません。

自分たちでできる範囲を冷静に見極め、無理のない計画を立てることが、DIYを成功させるための重要なポイントです。

まとめ

本記事では、外構工事の基礎知識からエクステリアとの違い、工事の種類や費用相場、業者選びのポイント、そして失敗しないための注意点まで、幅広く解説してきました。

外構工事は、単に家の周りを整備する作業ではなく、そこに住まう家族の暮らしをより安全で、快適で、豊かなものにするための重要な投資です。 防犯性を高めて家族の安全を守り、プライバシーを確保して心安らぐ空間を創り出し、美しいデザインで住まいの価値を高める、という多様な役割を担っています。

成功への第一歩は、外構工事の目的を明確にし、自分たちのライフスタイルに合ったスタイル(オープン、クローズド、セミクローズド)を見極めることです。そして、最も重要なのが、信頼できるパートナーとなる業者を見つけることに他なりません。

費用だけで判断するのではなく、施工実績や提案内容、見積もりの透明性、そして保証体制などを総合的に比較検討し、複数の業者から相見積もりを取ることを強くお勧めします。

外構は、一度作ると長く付き合っていくものです。この記事で得た知識を基に、将来のライフプランも見据えながら、デザインと機能性のバランスが取れた、後悔のない外構計画を進めてください。あなたの住まいが、理想の「顔」を持つことを心から願っています。