家の顔ともいえる外構は、住まいの第一印象を決定づけるだけでなく、防犯性やプライバシー、日々の暮らしの利便性を大きく左右する重要な要素です。新築時にはもちろん、暮らしの変化に合わせてリフォームを検討する方も多いでしょう。しかし、いざ外構工事を考え始めると、「一体いくらかかるのだろう?」という費用の疑問が真っ先に浮かぶのではないでしょうか。

外構工事の費用は、工事を行う範囲や使用する素材、デザインによって大きく変動するため、一概に「いくら」と言い切ることは困難です。そのため、具体的なイメージが湧かず、計画を立てるのが難しいと感じるかもしれません。

この記事では、そんな外構工事の費用に関する疑問を解消するため、費用相場を総額から場所別、スタイル別に至るまで徹底的に解説します。さらに、費用の内訳やコストを賢く抑えるための具体的なコツ、後悔しないための業者選びのポイントまで、網羅的にご紹介します。

これから外構工事を計画される方は、ぜひ本記事を参考にして、理想の住まいづくりに向けた第一歩を踏み出してください。

目次

そもそも外構工事とは?

外構工事について具体的に見ていく前に、まずは「外構工事」という言葉の基本的な意味と、よく似た「エクステリア工事」との違いについて正確に理解しておきましょう。これらの言葉の意味を知ることで、業者との打ち合わせもスムーズに進められるようになります。

外構工事とエクステリア工事の違い

「外構(がいこう)」と「エクステリア」は、日常的に同じような意味で使われることが多いですが、厳密には少しニュアンスが異なります。

外構工事とは、建物の外周に設置される構造物に関する工事全般を指します。具体的には、門、塀、フェンス、アプローチ、駐車場、物置といった、物理的な「構造物」が主な対象です。この言葉はもともと建築・土木業界で使われてきたもので、防犯性、安全性、プライバシーの確保といった機能的な側面が重視される傾向にあります。例えば、「隣地との境界にブロック塀を設置する」「車を雨から守るためにカーポートを建てる」といった工事が典型的な外構工事です。

一方、エクステリア工事は、建物の外の空間全体をデザインし、装飾する工事を指します。「エクステリア(Exterior)」は「インテリア(Interior)」の対義語であり、庭、植栽、ウッドデッキ、テラス、照明、ガーデンファニチャーなどを含めた、敷地全体の空間デザインや装飾性、居住性に焦点を当てた言葉です。単なる構造物だけでなく、その空間でどのように過ごすか、どのように見せるかといった、ライフスタイルや趣味嗜好を反映した空間づくりがエクステリア工事の目的といえます。

この違いを分かりやすく表にまとめます。

| 項目 | 外構工事 | エクステリア工事 |

|---|---|---|

| 主な焦点 | 機能性、安全性、構造物そのもの | デザイン性、装飾性、空間全体の雰囲気 |

| 指し示す範囲 | 門、塀、フェンス、駐車場などの物理的な構造物 | 庭、植栽、照明、ウッドデッキなどを含めた敷地全体の空間 |

| 言葉の由来 | 建築・土木用語 | インテリア(室内装飾)の対義語 |

| 工事の例 | 敷地境界にメッシュフェンスを設置する工事 | 庭にリゾート風のタイルテラスと植栽、間接照明を配置する工事 |

とはいえ、現代の住宅事情においては、機能性だけを追求した外構工事は少なく、ほとんどの場合、デザイン性も考慮されます。同様に、デザイン性の高いエクステリア工事も、当然ながら機能性や安全性を満たしている必要があります。そのため、実際には「外構工事」と「エクステリア工事」はほぼ同義として扱われており、業者によっても呼び方が異なるのが実情です。

この記事では、読者の皆様が検索する際に一般的に使用する「外構工事」という言葉を主軸に解説を進めていきますが、その背景にはデザイン性や空間づくりといった「エクステリア」の概念も含まれているとご理解ください。重要なのは、言葉の違いにこだわることではなく、自分たちがどのような機能とデザインを求めているのかを明確にし、それを業者に正確に伝えることです。

外構工事の費用相場|総額はいくら?

外構工事を検討する上で最も気になるのが、総額でどのくらいの費用がかかるのかという点でしょう。ここでは、外構工事全体の費用相場について、「一般的な目安」「新築の場合」「リフォームの場合」の3つの視点から解説します。

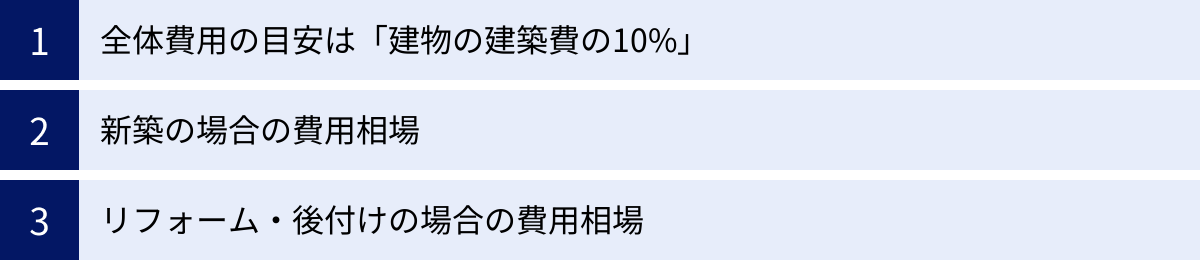

全体費用の目安は「建物の建築費の10%」

外構工事の費用を考える上で、昔からよく言われる目安があります。それは、「建物の建築費の10%程度を外構費用にかけると、家全体としてバランスの取れた仕上がりになる」というものです。

例えば、建物の建築費用が2,500万円だった場合、その10%である250万円を外構予算として確保する、という考え方です。もちろんこれはあくまで目安であり、土地の広さや形状、どこまでこだわるかによって金額は大きく変動します。しかし、この「10%」という数字は、予算計画を立てる上での最初の出発点として非常に役立ちます。

なぜ10%が目安とされるのでしょうか。それは、あまりに外構費用を削りすぎると、立派な建物に対して外まわりが貧弱に見え、家全体の価値や印象を損なってしまう可能性があるからです。逆に、建物とのバランスを考えずに外構だけに費用をかけすぎても、ちぐはぐな印象になりかねません。建物本体と外構が一体となって初めて、一つの「住まい」としての価値が完成するため、この10%という比率は、全体の調和を図るための経験則として広く知られています。

新築の場合の費用相場

新築で家を建てる際の外構工事は、更地の状態からすべてを作り上げるため、まとまった費用がかかります。一般的に、新築戸建ての外構工事にかかる費用相場は100万円〜300万円が最も多い価格帯です。

ただし、この金額はあくまで平均的なもので、工事内容によって大きく異なります。具体的な費用感は、以下の3つのパターンに分けることができます。

- シンプルな外構(50万円~120万円程度)

この価格帯は、必要最低限の機能に絞った外構です。例えば、駐車場はコンクリート舗装のみ、アプローチはコンクリートや砂利敷き、隣地境界には安価なメッシュフェンス、機能門柱を設置、といった内容になります。装飾的な要素は少なく、シンプルで実用性を重視したプランです。 - 標準的な外構(120万円~300万円程度)

最も一般的なのがこの価格帯です。上記のシンプルな内容に加え、デザイン性のあるフェンスや門扉、カーポートの設置、タイルや天然石を使ったアプローチ、小規模な植栽やウッドデッキなど、見た目と機能性の両方をバランス良く満たすプランが可能です。多くの家庭で満足できるレベルの外構を実現できるでしょう。 - こだわりの外構(300万円以上)

デザインや素材に徹底的にこだわりたい場合、費用は300万円を超え、時には500万円以上になることもあります。例えば、建物と一体化したビルトインガレージ、天然石をふんだんに使った壁やアプローチ、大規模なウッドデッキやサンルーム、本格的な庭園やライティング計画などが含まれます。まさに、理想を形にするためのオーダーメイドの外構です。

新築の場合、土地の条件も費用に影響します。例えば、道路と敷地に高低差がある場合は、土留め(擁壁)や階段の造成が必要になり、数十万円から数百万円の追加費用がかかることがあります。

リフォーム・後付けの場合の費用相場

すでに住んでいる家の外構をリフォームする場合や、カーポートなどを後から追加する場合、費用は工事の規模によって大きく異なります。

部分的なリフォームであれば、比較的費用を抑えることが可能です。

- カーポートの設置: 15万円~50万円

- フェンスの交換・設置: 10万円~40万円(範囲による)

- ウッドデッキの設置: 30万円~80万円

- アプローチのリフォーム: 10万円~30万円

一方、庭全体を作り変えるような大規模なリフォームの場合は、新築時と同様に100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。

リフォームで特に注意したいのが、既存の構造物の解体・撤去・処分費用です。例えば、古いブロック塀を撤去して新しいフェンスを設置する場合、ブロック塀の解体と処分に別途10万円以上の費用がかかることがあります。見積もりを取る際は、これらの費用が含まれているかを必ず確認しましょう。

新築とリフォーム、どちらの場合も、どこまでの工事を求めるかによって総額は大きく変動します。まずは自分たちの希望をリストアップし、優先順位をつけることが、予算内で満足のいく外構を実現するための第一歩となります。

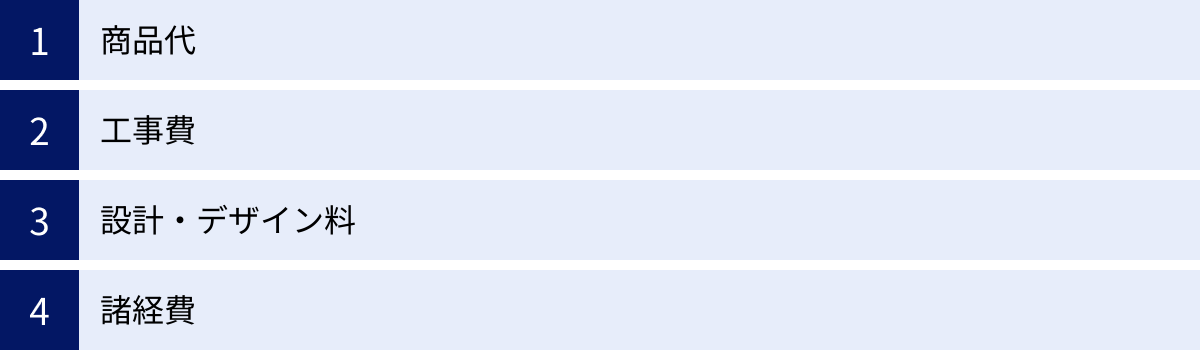

外構工事の費用内訳

外構工事の見積書を見ると、「一式」という言葉が多くて、何にいくらかかっているのか分かりにくいことがあります。しかし、費用の内訳を理解しておくことで、見積もりの妥当性を判断しやすくなり、コスト削減のポイントも見えてきます。外構工事の費用は、主に「商品代」「工事費」「設計・デザイン料」「諸経費」の4つで構成されています。

商品代

商品代とは、カーポート、フェンス、門扉、ポスト、ウッドデッキ、照明器具といった、製品そのものの価格です。メーカーのカタログなどに記載されている定価が基準になりますが、実際に業者が仕入れる価格は定価よりも安くなるのが一般的です。

この商品代は、外構工事の費用全体の中で大きな割合を占めます。同じ種類の製品でも、素材やデザイン、機能、ブランドによって価格は大きく異なります。

- 素材: 例えばフェンスなら、安価なスチールメッシュ製、一般的なアルミ形材製、高級感のあるアルミ鋳物製や樹脂製など、素材によって価格は数倍変わります。

- デザイン: シンプルなデザインは安く、装飾的で複雑なデザインは高くなる傾向があります。

- 機能: カーポートであれば、耐積雪・耐風圧性能が高いもの、遮熱効果のある屋根材を使ったものは高価になります。

- サイズ: 当然ながら、サイズが大きくなればなるほど価格は上がります。

見積もりでは、どのメーカーのどの型番の商品が使われるのかが明記されているかを確認しましょう。もし「フェンス一式」としか書かれていない場合は、具体的な商品名を確認することが重要です。コストを抑えたい場合、まずこの商品代、つまり製品のグレードを見直すのが最も効果的な方法の一つです。

工事費

工事費は、職人が実際に作業を行うための費用で、人件費(作業員の給料)や重機のリース代などが含まれます。 これも費用全体の中で大きなウェイトを占める項目です。

工事費は、作業内容によって様々な種類に分かれます。

- 土工事(どこうじ): 土地を掘ったり(掘削)、土を盛ったり(盛土)、不要な土を運び出したり(残土処理)する作業です。土地の造成や基礎を作るために不可欠です。

- 基礎工事: 門柱、フェンスの支柱、カーポートの柱などを固定するためのコンクリート基礎を作る工事です。構造物の安全性を支える重要な部分です。

- 設置・組立工事: 購入した商品を現場で組み立て、設置する作業です。

- 左官工事(さかんこうじ): コンクリートを平らにならしたり、壁を塗ったりする工事です。駐車場のコンクリート舗装や、門柱の塗り壁仕上げなどが該当します。

- 電気工事: 門灯やガーデンライト、防犯カメラ、インターホンなどを設置するための配線工事です。電気工事士の資格を持つ専門家が行います。

- 解体・撤去工事: リフォームの場合に、既存のブロック塀やフェンスなどを解体し、撤去する作業です。

これらの工事費は、現場の状況によって大きく変動します。例えば、重機が入れない狭い場所での作業は手作業が増えるため人件費が割高になります。また、地面が硬い、地中に障害物があるといった場合も、追加の作業が必要になり費用が上がります。

設計・デザイン料

設計・デザイン料は、外構全体のプランニングを行い、平面図や立面図、完成イメージパースなどを作成するための費用です。どのようなデザインにするか、どの商品をどこに配置するかといった、工事の設計図を作るための重要なコストです。

費用は業者によって異なり、工事費全体の5%~10%程度が目安とされています。ただし、業者によっては工事費に含めて「設計料無料」とうたっている場合もあります。その場合でも、実際には工事費や商品代に設計料分のコストが上乗せされていることがほとんどです。

デザインに特にこだわりたい場合は、専門のデザイナーに依頼することもあります。その場合、設計・デザイン料は別途請求されることが多くなります。デザイン性の高い複雑なプランを依頼すれば、その分、設計料も高くなるのが一般的です。見積もりにこの項目があるか、もしない場合は工事費に含まれているのかを確認しておくと良いでしょう。

諸経費

諸経費は、工事を円滑に進めるために必要な、商品代や工事費以外の様々な経費をまとめたものです。見積書では「諸経費一式」として計上されることが多く、分かりにくい部分でもあります。

諸経費に含まれる主な内容は以下の通りです。

- 現場管理費: 工事全体の進捗管理や安全管理、現場監督の人件費など。

- 運搬費: 資材や商品を現場まで運ぶための費用。

- 交通費・ガソリン代: 職人や現場監督が現場まで移動するための費用。

- 廃材処分費: 工事で発生したコンクリートがらや梱包材などの産業廃棄物を処分するための費用。

- 確認申請費用: 一定規模以上のガレージや高さのある塀などを設置する際に、役所に提出する建築確認申請の代行費用。

- 保険料: 工事中の事故に備えるための労災保険や損害保険などの費用。

諸経費は、工事費総額の10%~15%程度が目安とされています。もし見積書の諸経費がこの割合を大幅に超えている場合は、何が含まれているのか詳細な内訳を確認することをおすすめします。優良な業者であれば、質問に対して丁寧に説明してくれるはずです。

【場所別】外構工事の費用相場

外構工事の費用は、どの場所をどのように工事するかで大きく変わります。ここでは、家の外まわりを代表的な場所に分け、それぞれの工事内容と費用相場を詳しく見ていきましょう。これらの相場を組み合わせることで、ご自宅の外構工事全体の費用感をより具体的にイメージできます。

門まわり(門柱・門扉)

門まわりは「家の顔」となる重要な部分です。訪問者が最初に目にする場所であり、デザイン性だけでなく、防犯性や使い勝手も求められます。

- 門柱(もんちゅう)

ポストや表札、インターホンなどを取り付ける柱のことです。既製品を設置する場合と、現場でブロックなどを積んで造作する場合があります。- 機能門柱: ポスト、表札、インターホンが一体化した既製品です。スリムでモダンなデザインが多く、省スペースで設置できます。費用相場は商品代と工事費を合わせて10万円~25万円程度です。

- 造作門柱: コンクリートブロックを積み、タイルや塗り壁、石材などで仕上げるオーダーメイドの門柱です。重厚感やオリジナリティを出せますが、費用は高くなります。費用相場は20万円~50万円以上と、デザインや素材によって幅があります。

- 門扉(もんぴ)

門扉は素材やデザイン、開き方(片開き・両開き・引き戸など)によって価格が大きく異なります。- アルミ形材: 最も一般的な素材で、シンプルでシャープなデザインが特徴です。費用相場は5万円~20万円程度。

- アルミ鋳物(いもの): 曲線的で装飾性の高いデザインが可能です。洋風の住宅によく合います。費用相場は15万円~40万円程度。

- 木製・樹脂製: 温かみのある質感が魅力ですが、天然木は定期的なメンテナンスが必要です。樹脂製は耐久性が高いです。費用はデザインによりますが、比較的高価な傾向があります。

門柱と門扉をセットで設置する場合、シンプルな組み合わせなら20万円前後から、デザイン性の高いものでは50万円以上かかることもあります。

アプローチ

アプローチは、門から玄関までをつなぐ通路です。毎日通る場所だからこそ、歩きやすさと見た目の美しさが重要になります。使用する舗装材によって費用と印象が大きく変わります。費用は1平方メートル(㎡)あたりの単価で計算されることが多いです。

| 舗装材の種類 | 特徴 | 費用相場(/㎡) |

|---|---|---|

| コンクリート | シンプルで丈夫。費用が比較的安い。刷毛引き仕上げや金鏝仕上げがある。 | 5,000円~10,000円 |

| 砂利敷き | 最も安価でDIYも可能。防犯効果(歩くと音が鳴る)もあるが、歩きにくい。 | 3,000円~6,000円 |

| インターロッキング | レンガ調のブロック。透水性が高く、水たまりができにくい。デザインも豊富。 | 10,000円~18,000円 |

| タイル貼り | 高級感があり、汚れにくい。モダンな印象になる。滑りにくい屋外用タイルを選ぶ。 | 12,000円~25,000円 |

| 天然石貼り | 最も高級感がある。乱形石や方形石などがあり、和風・洋風問わず合う。 | 15,000円~30,000円 |

例えば、10㎡のアプローチをインターロッキングで舗装する場合、10万円~18万円程度の費用がかかる計算になります。また、スロープや階段を設置する場合は、追加で造成費用が必要です。

駐車場(カーポート・ガレージ)

駐車場は、今や多くの家庭で必須の設備です。 단순히車を置くだけでなく、雨や紫外線、鳥のフンなどから愛車を守るための設備も人気があります。

カーポートの設置

カーポートは、柱と屋根だけで構成される簡易的な車庫です。壁がないため開放感があり、比較的安価に設置できます。

- 1台用:費用相場 15万円~35万円

- 2台用:費用相場 30万円~60万円

- 3台用以上:費用相場 50万円~

費用は、耐積雪性能(雪が多く降る地域向け)や耐風圧性能(台風が多い地域向け)が高いモデルほど高価になります。また、屋根材に熱線をカットするポリカーボネートなどを使用すると価格が上がります。

ガレージの設置

ガレージは、三方を壁で囲み、シャッターなどの出入り口を設けた本格的な車庫です。車を完全に保護できるほか、収納や趣味のスペースとしても活用できます。

- 既製品ガレージ(1台用):費用相場 50万円~100万円

スチール製の組み立て式ガレージが一般的です。電動シャッターなどのオプションを追加すると費用が上がります。 - オーダーメイドガレージ:費用相場 200万円~

住宅と一体化したビルトインガレージや、木造・RC造で建てる場合は、建築物として扱われるため費用が高額になります。

ガレージは建築物扱いとなるため、原則として建築確認申請が必要になり、そのための費用も別途かかります。

駐車スペースの床舗装

駐車スペースの床(土間)の舗装も重要な工事です。最も一般的なのはコンクリート舗装です。

- コンクリート舗装(土間コンクリート):費用相場 10,000円~15,000円/㎡

耐久性が高く、メンテナンスが楽なため広く採用されています。ひび割れ防止のワイヤーメッシュや、デザイン性を高めるためのスリット(溝)を入れると費用が加算されます。 - アスファルト舗装:費用相場 5,000円~8,000円/㎡

コンクリートより安価ですが、一般家庭の小面積の工事では割高になることが多く、主に広い敷地で採用されます。 - 砂利敷き:費用相場 3,000円~6,000円/㎡

最も安価ですが、タイヤで砂利が飛び散ったり、轍(わだち)ができやすいデメリットがあります。

境界・囲い(フェンス・塀)

隣地との境界を明確にし、プライバシーを保護し、防犯性を高めるためにフェンスや塀は重要な役割を果たします。

フェンスの設置

フェンスは素材やデザインの選択肢が豊富です。費用は1メートルあたりの単価で示されることが多いです。

| フェンスの種類 | 特徴 | 費用相場(/m) |

|---|---|---|

| メッシュフェンス | 最も安価。境界を示す目的で使われる。目隠し効果は低い。 | 5,000円~10,000円 |

| アルミ形材フェンス | 最も一般的。縦格子、横格子などデザインが豊富。目隠しタイプもある。 | 10,000円~25,000円 |

| 樹脂・人工木フェンス | 木のような温かみのある質感。耐久性が高く、腐らない。 | 15,000円~35,000円 |

この費用に加えて、フェンスの支柱を立てるための基礎ブロックの設置費用(1個あたり数千円)が別途必要です。目隠しフェンスのように高さがあり、風の影響を受けやすいものは、より頑丈な基礎が求められます。

ブロック塀の設置

ブロック塀は、プライバシー保護と防犯性に優れています。

- コンクリートブロック塀:費用相場 10,000円~20,000円/㎡

最も基本的なブロック塀です。この上に塗装やタイルを貼って仕上げることもできます。 - 化粧ブロック塀:費用相場 15,000円~30,000円/㎡

表面に色や模様がついたブロックで、積むだけでデザイン性の高い塀が完成します。

ブロック塀は地震時の倒壊リスクがあるため、建築基準法で高さ(2.2m以下)や控え壁の設置などが厳しく定められています。 安全基準を遵守した施工が不可欠です。

庭まわり(ウッドデッキ・テラス・植栽)

庭は、くつろぎや趣味の空間として暮らしを豊かにしてくれます。

ウッドデッキ・テラスの設置

リビングから庭へとつながる空間として人気なのがウッドデッキやタイルテラスです。

- ウッドデッキ

素材によって費用とメンテナンス性が異なります。- 人工木(樹脂木):25,000円~35,000円/㎡

腐食やシロアリに強く、メンテナンスが簡単なため人気です。 - 天然木(ハードウッド):30,000円~45,000円/㎡

ウリンやイペなど硬くて耐久性の高い木材。重厚感がありますが、高価です。 - 天然木(ソフトウッド):15,000円~25,000円/㎡

ウエスタンレッドシダーなど。安価ですが、定期的な塗装が必要です。

- 人工木(樹脂木):25,000円~35,000円/㎡

- タイルテラス

費用相場は20,000円~35,000円/㎡です。高級感があり、掃除がしやすいのがメリットです。下地となるコンクリートの造成費用が含まれます。

植栽・芝生

緑は住まいに彩りと安らぎを与えてくれます。

- 植栽

- シンボルツリー:1本 3万円~10万円以上

樹木の種類や高さ(樹高)、株の大きさによって価格は大きく変動します。 - 低木・下草:1ポット数百円~数千円

- シンボルツリー:1本 3万円~10万円以上

- 芝生

- 天然芝:3,000円~8,000円/㎡

初期費用は安いですが、芝刈りや水やり、雑草取りなどの管理が必要です。 - 人工芝:8,000円~15,000円/㎡

初期費用は高いですが、メンテナンスフリーで一年中緑を保てます。下地の整地費用も価格に影響します。

- 天然芝:3,000円~8,000円/㎡

照明・ライトの設置

夜間の外構を美しく演出し、防犯性を高めるのが照明です。

費用相場は、照明器具と電気工事費込みで1か所あたり3万円~8万円程度です。門灯、アプローチライト、アップライトなど種類は様々で、人感センサーやタイマー機能が付いたものは高価になります。安全のため、電気工事は必ず有資格者に依頼する必要があります。

【スタイル別】外構工事の費用相場

外構工事は、敷地の囲い方によって大きく3つのスタイルに分類されます。どのスタイルを選ぶかによって、費用はもちろん、住まいの印象や暮らし方が大きく変わります。ここでは、それぞれのスタイルの特徴と費用相場を比較してみましょう。

| スタイル | 特徴 | 費用相場(新築の場合) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| オープン外構 | 門や塀で敷地を囲わず、開放的な空間を作るスタイル。 | 50万円~150万円 | ・費用を大幅に抑えられる ・開放感があり、広く見える ・日当たりや風通しが良い |

・道路からの視線が気になる ・防犯面での不安がある ・人や動物が侵入しやすい |

| クローズド外構 | 門、塀、フェンスなどで敷地全体を完全に囲うスタイル。 | 200万円~500万円以上 | ・プライバシーを完全に確保できる ・防犯性が非常に高い ・重厚感、高級感を演出できる |

・費用が最も高額になる ・圧迫感、閉塞感が出やすい ・日当たりや風通しが悪くなる可能性 |

| セミクローズド外構 | オープンとクローズドの中間。必要な部分だけを囲うスタイル。 | 100万円~300万円 | ・開放感とプライバシーを両立できる ・デザインの自由度が高い ・費用を調整しやすい |

・プランニングが中途半端になりがち ・全体のデザインバランスが難しい |

オープン外構

オープン外構は、門扉や塀を設けず、敷地の境界を植栽や低いフェンス、あるいは駐車スペースなどで緩やかに示すスタイルです。欧米の住宅地でよく見られる形式で、開放的で明るい印象を与えます。

最大のメリットは、塀や門扉といった高価な構造物が不要なため、費用を大幅に安く抑えられる点です。建物のデザインを隠すことなく見せることができ、街並みとの一体感も生まれます。また、視線を遮るものがないため、日当たりや風通しが良くなるという利点もあります。

一方で、デメリットはプライバシーの確保が難しいことです。道路や隣家からの視線が直接届くため、リビングの窓の位置などを工夫する必要があります。また、誰でも容易に敷地内に入れるため、防犯面での不安を感じる方もいるでしょう。防犯カメラやセンサーライトを設置するなどの対策が有効です。

クローズド外構

クローズド外構は、高さのある塀やフェンス、そして重厚な門扉で敷地全体を完全に囲い、外部から内部が見えないようにするスタイルです。古くからの日本の邸宅に多く見られる形式で、プライバシーとセキュリティを最優先に考える場合に適しています。

最大のメリットは、外部からの視線を完全にシャットアウトできるため、プライベートな空間を確保できることです。庭で子供を安心して遊ばせたり、周りを気にせずバーベキューを楽しんだりできます。また、物理的な障壁があることで、不審者の侵入を抑制する高い防犯効果が期待できます。重厚で格調高い雰囲気を演出できるのも魅力です。

デメリットは、3つのスタイルの中で最も費用が高額になることです。敷地全体を囲うための塀やフェンスの材料費・工事費が大きくかかります。また、囲い方によっては圧迫感や閉塞感を与えてしまったり、日当たりや風通しが悪くなったりする可能性もあります。設計段階で、光や風の通り道を考慮することが重要です。

セミクローズド外構

セミクローズド外構は、オープン外構とクローズド外構の「良いとこ取り」をしたスタイルで、現代の日本の住宅で最も人気があります。プライバシーを守りたい場所(リビングの前や浴室の窓まわりなど)は目隠しフェンスで囲い、それ以外の部分は開放的にするなど、必要な場所だけを選択的に囲うのが特徴です。

このスタイルのメリットは、開放感を保ちつつ、必要なプライバシーを確保できる柔軟性にあります。例えば、門扉は設けずに駐車場はオープンにし、庭の部分だけをデザイン性の高いフェンスや植栽で囲う、といった自由なプランニングが可能です。どこを隠してどこを見せるかを工夫することで、デザインの幅が大きく広がります。また、クローズド外構に比べて費用を抑えやすいのも利点です。

デメリットとしては、プランニングのバランスが難しい点が挙げられます。隠す部分と見せる部分の組み合わせが中途半端になると、ちぐはぐでまとまりのない印象になってしまう可能性があります。どこに重点を置くのか、生活動線を踏まえた上でしっかりと計画することが成功のカギとなります。

外構工事の費用を安く抑える7つのコツ

「理想の外構にしたいけれど、予算は限られている…」というのは多くの人が抱える悩みです。しかし、いくつかのポイントを押さえることで、クオリティを維持しながら費用を賢く抑えることが可能です。ここでは、今日から実践できる7つのコストダウンのコツをご紹介します。

① 優先順位を決めて不要な工事は削る

外構工事を計画し始めると、ウッドデッキも欲しい、おしゃれなアプローチも作りたい、と夢が膨らみがちです。しかし、すべての希望を盛り込むと予算はあっという間に膨れ上がります。そこで重要なのが、「今すぐ絶対に必要か?」という視点で工事内容に優先順位をつけることです。

- 必須の工事(優先度:高): 駐車場、最低限の境界ブロックやフェンス、玄関アプローチ、表札・ポストなど、生活や防犯に不可欠なもの。

- あると便利な工事(優先度:中): カーポート、物置、目隠しフェンス、洗濯物干しスペースなど。

- 暮らしを豊かにする工事(優先度:低): ウッドデッキ、タイルテラス、凝った植栽、ガーデンライトなど。

まずは優先度が高い工事から予算を割り振り、余裕があれば中→低の工事を追加していくという考え方が有効です。特に、ウッドデッキや植栽などは、後からでも追加工事が可能です。入居後、実際に生活してみてから本当に必要かどうかを判断し、数年後にリフォームするという選択肢も検討しましょう。

② シンプルなデザインにする

外構デザインは、凝れば凝るほど工事の手間が増え、費用が高くなります。コストを抑えるには、できるだけシンプルなデザインを心がけるのが基本です。

- 曲線より直線: アプローチや花壇のラインを曲線にすると、型枠の作成や材料の加工が複雑になり、職人の手間が増えて工事費が上がります。直線的なデザインは施工がしやすく、コストダウンにつながります。

- 装飾を減らす: 門柱や塀に飾り窓を入れたり、複数の素材を組み合わせたりすると、その分費用がかかります。素材は統一し、シンプルな形状にすることで費用を抑えられます。

- 高低差をなくす: 設計段階で、なるべく地面を平らにする(高低差をなくす)計画にすると、階段や土留めの造成が不要になり、大幅なコスト削減が可能です。

シンプルながらも素材の質感や色合いにこだわることで、洗練された美しい外構は十分に実現可能です。

③ 素材のグレードを見直す

外構工事費の多くを占めるのが「商品代」と「材料費」です。使用する素材のグレードを一つ下げるだけで、総額が大きく変わることがあります。

- アプローチ: 天然石貼りは非常に高価ですが、見た目が似ているコンクリート製スタンプやタイル、インターロッキングなどに変更することでコストを抑えられます。

- ウッドデッキ: 高価な天然ハードウッドから、メンテナンスも楽な人工木(樹脂木)に変更する。

- フェンス: デザイン性の高いアルミ鋳物から、一般的なアルミ形材や、隣家の視線が気にならない場所は安価なメッシュフェンスにする。

ただし、単に安い素材を選べば良いというわけではありません。 安価な素材は耐久性が低かったり、メンテナンスに手間がかかったりする場合があります。初期費用(イニシャルコスト)だけでなく、長期的な維持管理費用(ランニングコスト)も考慮して、費用対効果の高い素材を選ぶことが重要です。

④ 自分でできる範囲はDIYする

専門的な技術が不要な作業を自分で行う(DIYする)ことで、その部分の工事費を節約できます。

- DIYしやすい作業の例:

- 砂利敷き

- 芝生(天然芝・人工芝)張り

- 簡単な花壇づくりや植栽

- 組み立て式の物置の設置

特に、砂利敷きや芝生張りは面積が広いほど節約効果が大きいです。家族や友人と協力して作業するのも良い思い出になるでしょう。

一方で、基礎工事、ブロック積み、電気工事、左官工事など、安全性や耐久性に関わる専門的な作業は絶対にプロに任せるべきです。DIYに失敗して結局業者にやり直してもらうことになると、かえって費用が高くつく可能性があります。

⑤ オープン外構を選択する

前述の【スタイル別】の費用相場でも解説した通り、塀や門扉で敷地を囲うクローズド外構は費用が高額になります。コストを大幅に削減したい場合、オープン外構を選択するのが最も効果的な方法の一つです。

門扉や塀がなくなるだけで、数十万円から百万円以上のコストダウンが期待できます。プライバシーや防犯面が気になる場合は、センサーライトや防犯カメラを設置したり、リビングの前にだけシンボルツリーやスクリーンを配置したりする「セミオープン外構」を検討するのも良いでしょう。

⑥ 複数の業者から相見積もりを取る

外構工事を依頼する際は、必ず複数の業者(できれば3社以上)から見積もりを取る「相見積もり」を行いましょう。1社だけの見積もりでは、その金額が適正なのかどうか判断できません。

相見積もりには、以下のようなメリットがあります。

- 適正価格の把握: 各社の見積もりを比較することで、工事内容に対するおおよその相場観がわかります。

- 価格交渉の材料: 他社の見積もりを提示することで、価格交渉がしやすくなる場合があります。

- 提案内容の比較: 業者によってデザインの提案や使用する素材が異なります。自分たちの希望に最も合った提案をしてくれる業者を選ぶことができます。

- 業者の対応比較: 担当者の人柄や対応の丁寧さ、専門知識の豊富さなども比較でき、信頼できる業者を見極めるのに役立ちます。

手間はかかりますが、相見積もりはコスト削減と業者選びの失敗を防ぐために不可欠なプロセスです。

⑦ 補助金や助成金制度を活用する

お住まいの自治体によっては、外構工事に関する補助金や助成金制度が用意されている場合があります。

- 生垣設置奨励金: ブロック塀の代わりに生垣を設置する場合に、費用の一部が補助される制度。緑化推進を目的としています。

- ブロック塀等撤去・改修補助: 地震時の倒壊リスクのある危険なブロック塀を撤去したり、安全なフェンスに改修したりする工事に対して補助金が出る制度。

- バリアフリー改修補助: 玄関アプローチにスロープを設置するなど、高齢者や障害のある方のための改修工事に対する補助。

これらの制度は、すべての自治体で実施されているわけではなく、年度によって内容や予算も異なります。工事を計画する段階で、お住まいの市区町村のホームページを確認したり、担当窓口に問い合わせてみたりすることをおすすめします。

失敗しない外構工事業者の選び方

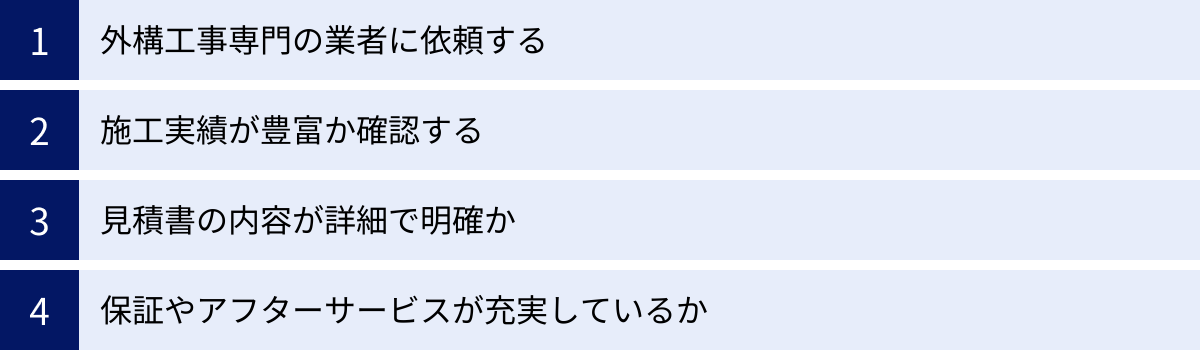

外構工事は、決して安い買い物ではありません。だからこそ、費用だけでなく、技術力や提案力、そして誠実さを兼ね備えた信頼できる業者に依頼することが、成功への絶対条件です。ここでは、後悔しないための業者選びの重要なポイントを4つ解説します。

外構工事専門の業者に依頼する

外構工事の依頼先には、主に「ハウスメーカー」「工務店」「ホームセンター」「外構・エクステリア専門業者」などがあります。新築の場合、建物の建築を依頼したハウスメーカーにそのまま外構工事も任せるケースが多いですが、それが最善の選択とは限りません。

- ハウスメーカー・工務店: 建物と一括で依頼できる手軽さと安心感がメリットです。しかし、多くの場合、実際の工事は下請けの外構業者が行います。そのため、中間マージンが発生し、専門業者に直接依頼するよりも費用が2~3割程度割高になる傾向があります。また、提案されるデザインが画一的になりがちという側面もあります。

- ホームセンター: カーポートや物置など、特定の商品を安価に設置したい場合には選択肢になります。ただし、デザイン提案力は限定的で、複雑な工事には対応できないことが多いです。

- 外構・エクステリア専門業者: 最もおすすめの依頼先です。外構工事を専門に扱っているため、知識や経験が豊富で、デザインの提案力も高いのが特徴です。自社で設計から施工まで一貫して行う業者が多く、中間マージンが発生しないため、クオリティの高い工事を適正価格で実現できる可能性が高いです。

もちろん、すべての専門業者が優良とは限りませんが、理想の外構を実現するためには、まず専門業者に相談してみる価値は十分にあります。

施工実績が豊富か確認する

業者選びで必ずチェックしたいのが、過去の施工実績です。ほとんどの業者は自社のホームページに施工事例集を掲載しています。

- デザインのテイスト: 掲載されている事例を見て、自分たちの好み(モダン、ナチュラル、和風など)と合うデザインを手がけているかを確認しましょう。

- 技術力: 細部の納まりや仕上げの美しさなど、写真から技術力の高さを推し量ることができます。多様な現場(高低差、狭小地など)での実績があれば、様々な要望に柔軟に対応できる技術力があると判断できます。

- 実績の数と更新頻度: 実績が豊富で、定期的に更新されている業者は、それだけ多くの顧客から依頼を受けている人気の業者である可能性が高いです。

気になる業者が見つかったら、いくつか事例をピックアップし、「このような雰囲気で作りたい」と伝えることで、打ち合わせがスムーズに進みます。

見積書の内容が詳細で明確か

複数の業者から見積もりを取ったら、その内容をしっかり比較検討します。このとき、総額だけを見るのではなく、見積書の中身がどれだけ詳細で分かりやすいかが、信頼できる業者を見極める重要な判断基準になります。

- 良い見積書の例:

- 項目ごとに「商品名・型番」「数量」「単価」「金額」が明記されている。

- 「土工事」「基礎工事」「左官工事」など、工事内容が細かく分けられている。

- 「諸経費」の内訳について質問した際に、丁寧に説明してくれる。

- 注意すべき見積書の例:

- 「門まわり工事一式」「駐車場工事一式」のように、大雑把な項目しかない。

- 単価や数量の記載がなく、何にいくらかかっているのかが不明確。

- 極端に安い金額が提示されている(手抜き工事や後からの追加請求のリスク)。

不明な点や疑問に思う項目があれば、遠慮なく質問しましょう。その際の対応が誠実かどうかも、業者を見極める大切なポイントです。曖昧な見積もりを出す業者は、後々トラブルになる可能性が高いため避けるのが賢明です。

保証やアフターサービスが充実しているか

外構は、雨風や紫外線に常にさらされるため、時間が経つにつれて不具合が発生する可能性もゼロではありません。万が一の事態に備え、工事後の保証やアフターサービスがしっかりしているかを契約前に必ず確認しましょう。

- 保証の種類:

- 製品保証: カーポートやフェンスなどのメーカー製品に対する保証。

- 工事保証: ブロックのひび割れや、施工不良による不具合に対する業者独自の保証。

- 確認すべきポイント:

- 保証の対象となる範囲はどこまでか?

- 保証期間は何年間か?(工事保証は1~2年、長いところで5~10年が一般的)

- 保証書は発行されるか?

- 定期点検など、アフターフォローの体制はあるか?

「何かあったらすぐに対応します」という口約束だけでなく、書面で保証内容を明確に提示してくれる業者を選びましょう。充実したアフターサービスは、自社の施工品質に自信を持っている証でもあります。

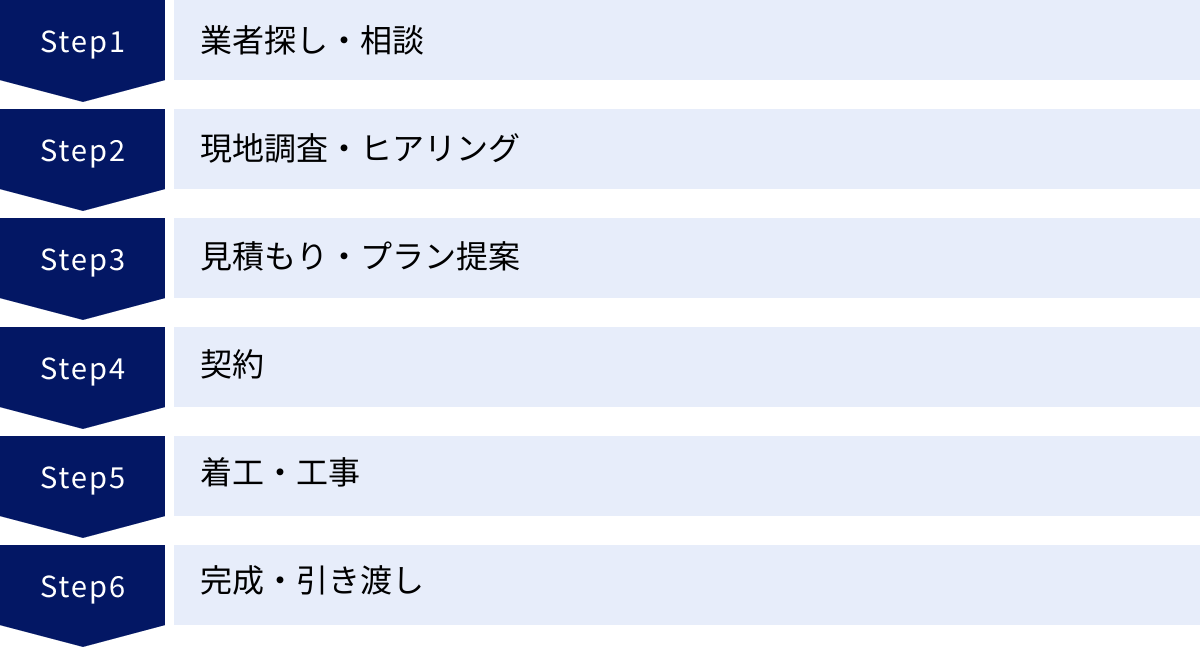

外構工事の基本的な流れ

実際に外構工事を依頼する場合、どのようなステップで進んでいくのでしょうか。契約から完成までの基本的な流れを把握しておくことで、計画をスムーズに進め、各段階で何をすべきかが明確になります。

業者探し・相談

まずは、インターネットや知人の紹介などで、依頼する業者の候補をいくつかリストアップします。気になる業者が見つかったら、ホームページから問い合わせるか、電話で連絡して相談のアポイントを取ります。この段階で、大まかな要望や予算、工事したい場所などを伝えます。

現地調査・ヒアリング

業者の担当者が実際に現地を訪れ、敷地の状況を確認します。敷地の広さや形状、高低差、隣家との位置関係、既存の構造物、日当たり、水道やガスの配管位置などを細かく採寸・調査します。同時に、依頼者に対して詳細なヒアリングが行われます。「どんな雰囲気が好きか」「駐車場は何台必要か」「庭で何をしたいか」など、家族構成やライフスタイル、将来の計画も含めて、できるだけ具体的に希望を伝えましょう。この現地調査とヒアリングの精度が、後のプランの満足度を大きく左右します。

見積もり・プラン提案

現地調査とヒアリングの内容をもとに、業者が具体的なプランと見積書を作成します。通常、平面図や立面図、使用する商品のカタログなどが提示されます。最近では、完成後のイメージがしやすいように、3DのCGパースを作成してくれる業者も多いです。提案されたプランと見積もり内容をよく確認し、不明な点や変更したい点があれば、この段階で納得がいくまで何度も打ち合わせを重ねます。

契約

プランと見積もり金額に納得できたら、正式に工事請負契約を結びます。契約書には、工事内容、金額、工期、支払い条件、保証内容などが明記されています。契約書の内容は隅々まで目を通し、少しでも疑問があれば必ず確認してください。口約束はトラブルのもとです。すべての内容を理解し、合意した上で署名・捺印します。

着工・工事

契約後、最終的な打ち合わせを経て、いよいよ工事が始まります。工事前には、業者が近隣住民へ挨拶回りをしてくれるのが一般的ですが、施主としても一言挨拶をしておくと、より円滑な関係を築けます。工事期間中は、騒音や車両の出入りなどで近隣に迷惑がかかることもあるため、配慮が大切です。可能であれば、時々現場に顔を出し、進捗状況を確認したり、職人さんとコミュニケーションを取ったりするのも良いでしょう。

完成・引き渡し

すべての工事が完了したら、業者の担当者と一緒に、契約書や図面通りに仕上がっているかを最終チェックします。これを「完了検査」や「施主検査」と呼びます。傷や不具合、プランとの相違点などがないか、細かく確認しましょう。もし修正が必要な点があれば、この時点で指摘します。すべて問題がなければ、引き渡しとなり、鍵や保証書などを受け取ります。その後、契約に基づいて残金の支払いを行います。

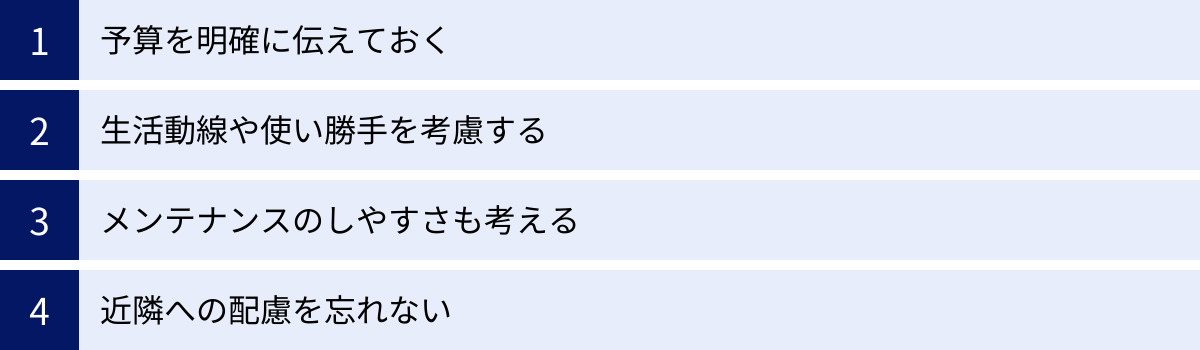

外構工事で後悔しないための注意点

多額の費用と時間をかけて行う外構工事。完成してから「こうすればよかった…」と後悔しないために、計画段階で押さえておくべき重要な注意点を4つご紹介します。

予算を明確に伝えておく

業者との打ち合わせの初期段階で、自分たちが外構にかけられる予算の上限を正直に伝えておくことが非常に重要です。予算を曖昧にしたまま「できるだけ良いものを」と話を進めてしまうと、業者はハイグレードな商品を盛り込んだ豪華なプランを提案してくる可能性があります。その結果、提示された見積もりが想定を大幅に超えてしまい、そこからプランを削っていくという非効率な作業が発生します。

最初に「総額〇〇万円以内でお願いします」と明確に伝えることで、業者はその予算内で実現可能な最善のプランを考えてくれます。限られた予算の中で、どこにお金をかけ、どこを節約するか、といった建設的な話し合いができるようになります。

生活動線や使い勝手を考慮する

デザインや見た目の美しさに気を取られ、日々の暮らしの中での使い勝手を見落としてしまうのは、よくある失敗例です。外構は、毎日の生活に密接に関わる空間です。計画段階で、家族全員の動きを具体的にシミュレーションしてみましょう。

- 駐車のしやすさ: 車の出し入れはスムーズか?ドアを開けるスペースは十分か?

- 玄関への動線: 駐車場や門から玄関まで、雨の日でも濡れずに、また荷物を持っていても歩きやすいか?

- ゴミ出しのルート: 勝手口からゴミ置き場までの動線は確保されているか?

- 水道・コンセントの位置: 洗車や庭の水やりをしたい場所に水道の蛇口(立水栓)はあるか?高圧洗浄機やDIYで電動工具を使いたい場所に屋外コンセントはあるか?

- 自転車置き場: 家族の自転車を置くスペースは考慮されているか?

見た目のおしゃれさだけでなく、こうした実用的な視点を持つことが、長く快適に使える外構づくりの秘訣です。

メンテナンスのしやすさも考える

完成した時の美しさだけでなく、その美しさを維持するためのメンテナンスの手間や費用も考慮に入れる必要があります。素材によっては、定期的な手入れが欠かせないものもあります。

- 天然木のウッドデッキやフェンス: 数年に一度、保護塗料の塗り直しが必要です。これを怠ると、腐食や色あせの原因になります。

- 天然芝: 定期的な芝刈り、水やり、雑草取り、肥料やりといった管理が欠かせません。

- 塗り壁の門柱: 年数が経つと、雨だれによる汚れや、ひび割れ(クラック)が発生することがあります。

- 砂利敷き: 雑草が生えやすく、落ち葉の掃除がしにくいというデメリットがあります。

初期費用が多少高くても、メンテナンスが簡単な素材(人工木、人工芝、タイルなど)を選ぶことで、長期的に見れば時間的・金銭的なコストを抑えられる場合があります。自分たちのライフスタイルに合った、無理なく維持管理できるプランを選びましょう。

近隣への配慮を忘れない

外構は自分たちの敷地内で行う工事ですが、隣家との関係性にも大きく影響します。トラブルを避けるためにも、近隣への配慮は不可欠です。

- 境界線の確認: 工事を始める前に、必ず隣地の所有者と立ち会いのもと、境界線を明確に確認しましょう。境界ブロックやフェンスをどこに設置するかは、後々のトラブルを防ぐために最も重要な点です。

- プライバシーの問題: 目隠しフェンスを設置する際は、隣家の日当たりや風通しを妨げないか配慮が必要です。また、リビングの窓の前に隣家の窓がないかなど、お互いのプライバシーに配慮した配置を考えましょう。

- 工事前の挨拶: 着工前には、工事の期間や内容を説明し、騒音や車両の出入りで迷惑をかける可能性があることを伝えて挨拶に伺うのがマナーです。

良好なご近所付き合いを続けるためにも、自分たちの都合だけでなく、お互いが気持ちよく暮らせるような計画を心がけることが大切です。

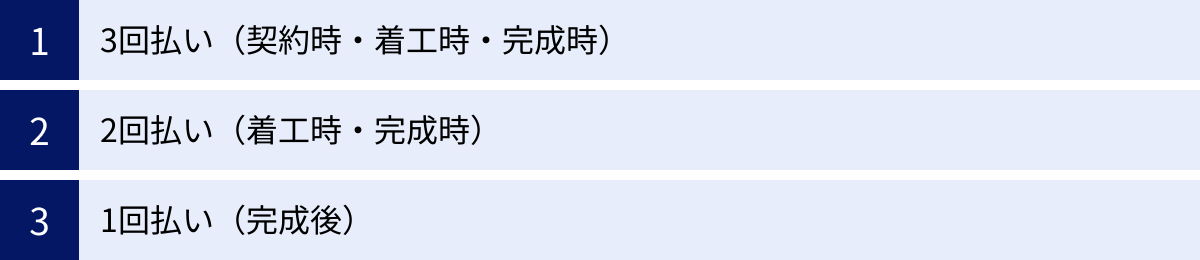

外構工事の支払いタイミング

外構工事の費用は高額になることが多いため、いつ、どのように支払うのかを事前に把握しておくことは、資金計画を立てる上で非常に重要です。支払い方法は業者によって異なりますが、一般的には分割で支払うケースがほとんどです。

一般的な支払いパターンは以下の3つです。

- 3回払い(契約時・着工時・完成時)

最も一般的な支払い方法です。- 契約金: 契約時に総額の10%~30%程度を支払います。業者によっては、この契約金で資材の発注などを行います。

- 中間金: 工事が半分程度進んだ段階(着工時や中間時)で、総額の30%~50%程度を支払います。

- 完工金: 工事がすべて完了し、引き渡しが済んだ後に残額を支払います。

- 2回払い(着工時・完成時)

契約金はなく、工事が始まる着工時に半金(50%)、完成・引き渡し後に残りの半金を支払うパターンです。比較的小規模な工事で採用されることがあります。 - 1回払い(完成後)

工事がすべて完了し、引き渡しを確認した後に、総額を一括で支払う方法です。依頼者にとっては最もリスクが低い方法ですが、業者が資材購入などで立て替える金額が大きくなるため、この方法を採用している業者は少ないのが現状です。

ここで最も注意すべきなのが、「契約時に全額前払い」を要求してくる業者です。万が一、その業者が工事の途中で倒産してしまったり、連絡が取れなくなってしまったりした場合、支払ったお金が戻ってこないリスクがあります。健全な経営をしている業者であれば、工事の進捗に合わせて分割で支払う方法を提示してくるはずです。工事開始前に全額支払いを求める業者との契約は、原則として避けるべきでしょう。

支払い方法は、現金での銀行振込が一般的ですが、業者によってはクレジットカード払いやリフォームローンに対応している場合もあります。高額な工事で自己資金が不足する場合は、提携している金融機関のリフォームローンを紹介してくれることもあるので、契約前に相談してみましょう。

支払いタイミングと方法は、後のトラブルを防ぐためにも、必ず契約書に明記されていることを確認してください。