理想の住まいを手に入れる方法として、新築マンションの購入だけでなく、「中古マンションを購入してリノベーションする」という選択肢が注目を集めています。自分たちのライフスタイルに合わせて間取りやデザインを自由に変えられる魅力がある一方で、「費用はどれくらいかかるのか」「何から始めればいいのか」といった疑問や不安を感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、中古マンションのリノベーションについて、基本的な知識から費用相場、メリット・デメリット、費用を抑えるコツ、そして物件探しから入居までの流れまでを網羅的に解説します。さらに、失敗しないための重要なポイントや資金計画、ローンの知識についても詳しく掘り下げていきます。

この記事を読めば、中古マンションリノベーションの全体像を掴み、理想の住まいづくりに向けた具体的な一歩を踏み出すための知識が身につきます。

目次

中古マンションのリノベーションとは?

近年、住まい探しの選択肢として「中古マンションのリノベーション」が大きな注目を集めています。しかし、「リノベーション」という言葉はよく耳にするものの、似た言葉である「リフォーム」との違いや、なぜ今これほどまでに注目されているのか、その背景を正確に理解している方は少ないかもしれません。この章では、まずリノベーションの基本的な定義と、その人気の理由について詳しく解説します。

リノベーションとリフォームの違い

リノベーションとリフォームは、どちらも既存の建物に手を加える工事を指しますが、その目的と工事の規模において明確な違いがあります。簡単に言えば、リフォームが「マイナスをゼロに戻す」原状回復を目指すのに対し、リノベーションは「ゼロからプラスの価値を生み出す」改修を意味します。

| 比較項目 | リノベーション(Renovation) | リフォーム(Reform) |

|---|---|---|

| 目的 | 既存の建物に大規模な工事を行い、新たな機能や価値を付け加えること | 老朽化した建物を新築に近い状態に回復させること(原状回復) |

| 意味 | 革新、刷新 | 改良、改善 |

| 工事規模 | 大規模(間取り変更、配管移動、内外装の一新など) | 小規模〜中規模(壁紙の張り替え、設備の交換など) |

| 具体例 | ・壁を取り払い、広いリビングダイニングを作る ・キッチンを対面式に変更し、家族と会話できる空間にする ・内装をすべて解体し、断熱材や耐震補強を施す(スケルトンリノベーション) |

・古くなった壁紙や床材を張り替える ・壊れたキッチンやユニットバスを新しいものに交換する ・外壁の塗装を塗り直す |

| 自由度 | 高い(ライフスタイルに合わせて自由に設計可能) | 低い(既存の間取りや構造が基本) |

| 費用 | 高額になる傾向がある | 比較的安価に収まることが多い |

リフォームは、英語の「Reform」が語源で、「作り直す」という意味を持ちます。住宅においては、古くなったり汚れたり、壊れたりした部分を修繕し、元の状態に戻すことを主な目的とします。例えば、色褪せた壁紙の張り替え、古くなったシステムキッチンの交換、ひび割れた外壁の補修などがこれに該当します。あくまでも部分的な改修であり、住まいの根本的な性能や間取りを大きく変えるものではありません。

一方、リノベーションは、英語の「Renovation」が語源で、「修復・刷新」を意味します。リフォームよりもさらに踏み込み、既存の建物に対して大規模な工事を行い、時代の変化や住み手のライフスタイルに合わせて、新しい価値や機能を付け加えることを目的とします。例えば、間仕切り壁を撤去してリビングを広くしたり、使っていなかった和室を仕事用の書斎に変えたり、配管や配線を移動させて水回りの位置を大胆に変更したりする工事がリノベーションにあたります。時には、建物の骨組みだけを残して内外装を全面的に刷新する「スケルトンリノベーション」も行われます。

このように、リノベーションは単なる修繕に留まらず、住まいを自分たちの理想通りに「つくり変える」という、より創造的なアプローチと言えます。

なぜ今、中古マンションのリノベーションが注目されているのか

中古マンションのリノベーションがこれほどまでに注目を集める背景には、現代社会の価値観の変化や住宅市場の動向が複雑に絡み合っています。

- 新築マンションの価格高騰

近年、都心部を中心に新築マンションの価格は高騰を続けています。建築資材の価格上昇や人件費の高騰などが主な要因です。多くの人にとって、希望の立地で理想の広さの新築マンションを購入することは、予算的に非常に困難な状況になっています。そこで、比較的安価な中古マンションを購入し、残りの予算をリノベーションに充てることで、新築を購入するよりもコストを抑えつつ、理想の住まいを実現するという合理的な選択肢が注目されるようになりました。 - ライフスタイルの多様化と個性の尊重

かつては「3LDK」のような画一的な間取りが一般的でしたが、現代では人々のライフスタイルは大きく変化しています。共働き世帯、単身世帯、子どものいない夫婦(DINKS)、在宅ワーカーなど、家族構成や働き方は多様化しています。こうした多様なニーズに対して、既存の新築マンションの間取りでは対応しきれないケースが増えています。「趣味のスペースが欲しい」「開放的なワンルームで暮らしたい」「仕事に集中できる書斎が不可欠」といった個々のこだわりを形にできるリノベーションの自由度の高さが、現代の価値観にマッチしているのです。 - 中古住宅市場の活性化とストック活用

日本は少子高齢化と人口減少が進み、空き家の増加が社会問題となっています。これを受け、国も新築供給中心の政策から、既存の住宅(ストック)を有効活用する方向へと舵を切っています。中古住宅の流通を促進するための法整備や、質の高い中古住宅の評価制度(例:安心R住宅制度)などが進められており、中古住宅を購入することへの心理的なハードルが下がりつつあります。良質な中古マンションをリノベーションして長く住み継ぐという考え方は、サステナブルな社会の実現にも貢献する選択として受け入れられています。 - 情報収集の容易化と成功事例の増加

インターネットやSNSの普及により、個人がリノベーションに関する情報を手軽に集められるようになりました。リノベーション専門のウェブサイトや雑誌、個人のブログやInstagramなどでは、おしゃれなリノベーション事例が数多く紹介されています。こうした情報に触れることで、「自分たちもこんな素敵な暮らしがしたい」という憧れが喚起され、リノベーションがより身近な選択肢として認識されるようになっています。

これらの要因が複合的に絡み合い、中古マンションのリノベーションは、単なる節約術ではなく、「自分たちらしい暮らしを、賢く、創造的に実現するための手段」として、多くの人々に支持されるに至っているのです。

中古マンションをリノベーションするメリット・デメリット

中古マンションのリノベーションは、理想の住まいを実現する魅力的な方法ですが、メリットだけでなくデメリットも存在します。計画を始める前に双方を深く理解し、自分たちの希望やライフプランに合っているかを慎重に検討することが、後悔しない住まいづくりの鍵となります。

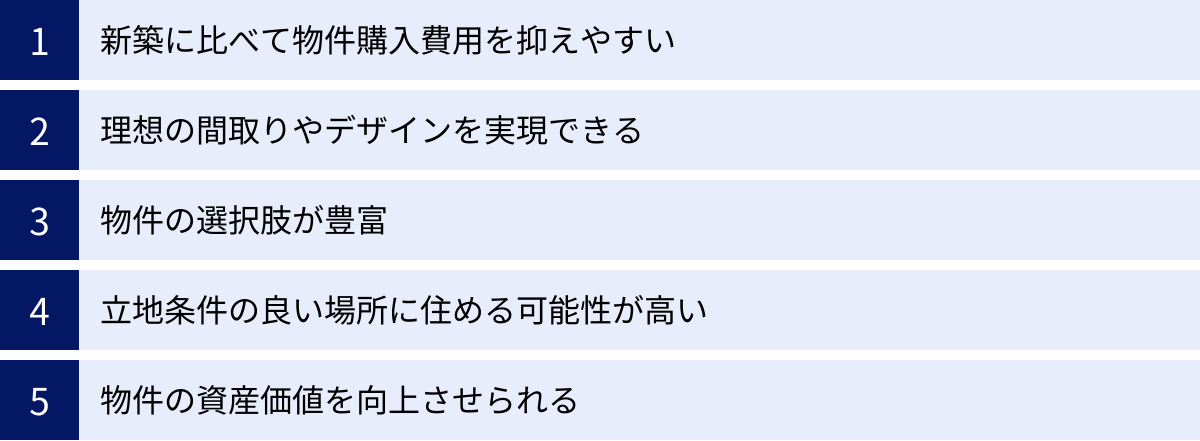

リノベーションの5つのメリット

まずは、中古マンションをリノベーションすることで得られる大きなメリットを5つご紹介します。

① 新築に比べて物件購入費用を抑えやすい

最大のメリットは、新築マンションに比べて物件の購入費用を大幅に抑えられる点です。一般的に、中古マンションの価格は築年数が経過するにつれて下がる傾向にあります。特に築20年を超えると価格の下落は緩やかになり、資産価値が安定してきます。

例えば、同じエリア、同じ広さで比較した場合、新築マンションの価格では手が出なかったとしても、中古マンションであれば予算内で購入できる可能性が高まります。そして、浮いた分の予算をリノベーション費用に充てることで、「物件購入費+リノベーション費」のトータルコストを、同条件の新築マンションの購入費用よりも安く抑えることが可能です。このコストパフォーマンスの高さが、多くの人にとって中古リノベーションを選ぶ大きな動機となっています。

② 理想の間取りやデザインを実現できる

新築マンションは、多くの人に受け入れられるように最大公約数的な間取りやデザインで設計されています。そのため、細かな部分で「もっとこうだったら良いのに」という不満が残りやすいものです。

一方、リノベーションは、白紙の状態から自分たちのライフスタイルに合わせて、間取りやデザインを自由に設計できるのが大きな魅力です。

- 間取りの自由度: 「壁を取り払って、光が差し込む広々としたLDKにしたい」「子どもが独立したので、2部屋を1つにして趣味の部屋をつくりたい」「在宅ワーク用の書斎やウォークインクローゼットが欲しい」といった、家族構成や働き方の変化に応じた間取り変更が可能です。

- デザインの自由度: 床材に無垢材を使ったり、壁を漆喰や珪藻土で仕上げたり、海外製のタイルや照明器具を取り入れたりと、建売住宅では難しいこだわりの素材やデザインを追求できます。まるで注文住宅のように、自分たちの「好き」を詰め込んだ、世界に一つだけの空間を創り上げられます。

③ 物件の選択肢が豊富

新築マンションは、供給されるエリアや時期が限定されています。特に都心部や人気のエリアでは、そもそも新築の供給が少ないため、希望の場所で物件を見つけること自体が困難な場合があります。

それに対して、中古マンションは既存の住宅ストックが豊富にあるため、市場に出回っている物件数が圧倒的に多いです。新築が供給されないようなエリアでも、中古であれば物件が見つかる可能性が高まります。選択肢が多いということは、それだけ自分たちの希望条件(予算、広さ、階数、日当たりなど)に合った物件に出会える確率が上がることを意味します。物件探しの自由度が高い点も、中古リノベーションの大きなアドバンテージです。

④ 立地条件の良い場所に住める可能性が高い

一般的に、駅の近くや商業施設の周辺、文教地区といった利便性の高い場所は、古くから開発が進んでいるため、新築マンションを建てるための土地が限られています。そのため、新築物件は駅から少し離れた郊外に建設されるケースが多くなります。

しかし、中古マンションであれば、駅近や都心部などの好立地な物件を見つけやすいというメリットがあります。「通勤・通学に便利な場所に住みたい」「買い物や外食に不自由しない場所が良い」といった立地を重視する人にとって、中古マンションのリノベーションは非常に魅力的な選択肢です。新築では予算的に手が届かないような憧れのエリアでも、中古マンションなら住める可能性があります。

⑤ 物件の資産価値を向上させられる

適切なリノベーションを行うことで、購入した中古マンションの資産価値を維持、あるいは向上させられる可能性があります。築年数が古い物件でも、現代のライフスタイルに合った間取りに変更したり、断熱性や耐震性といった住宅性能を向上させたり、デザイン性の高い内装に刷新したりすることで、物件の魅力を高めることができます。

将来的に売却や賃貸に出すことになった場合でも、リノベーション済みの物件は買い手や借り手が見つかりやすく、周辺の未改装物件よりも有利な条件で取引できる可能性があります。もちろん、すべてのリノベーションが資産価値向上に直結するわけではありませんが、普遍的な魅力を持つデザインや、住宅性能の向上を伴う改修は、長期的な資産形成の観点からも有効と言えるでしょう。

リノベーションの4つのデメリット

魅力的なメリットがある一方で、中古リノベーションには注意すべきデメリットも存在します。これらを事前に把握し、対策を講じることが成功の秘訣です。

① 入居までに時間がかかる

中古マンションのリノベーションは、物件を購入してからすぐに入居できるわけではありません。物件探しから始まり、リノベーション会社との打ち合わせ、設計、工事と、多くのステップを踏む必要があり、入居までに時間がかかります。

一般的に、物件探しと並行してリノベーションの計画を進めた場合でも、物件購入からリノベーション工事が完了し、引き渡しを受けるまでには、少なくとも半年から1年程度の時間を見込んでおく必要があります。フルリノベーション(スケルトンリノベーション)など、工事の規模が大きくなるほど期間は長くなります。現在の住まいの家賃や、子どもの進学時期などを考慮し、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

② 建物の構造によっては希望の間取りにできない

リノベーションの魅力は間取りの自由度の高さですが、マンションの構造によっては、希望通りの間取り変更ができないケースがあります。 マンションの構造には、主に「ラーメン構造」と「壁式構造」の2種類があります。

- ラーメン構造: 柱と梁で建物を支える構造。室内の壁は間仕切り壁なので、比較的自由に撤去や移動が可能です。多くのマンションで採用されています。

- 壁式構造: 壁(耐力壁)で建物を支える構造。この耐力壁は建物の強度を保つために不可欠なため、撤去することができません。そのため、間取りの変更には大きな制約がかかります。主に5階建て以下の低層マンションに見られます。

購入を検討している物件がどちらの構造なのか、どの壁が撤去できないのかを事前に確認しないと、「リビングを広くしたかったのに、壁が抜けなかった」という事態に陥りかねません。物件の内見時には、リノベーション会社の担当者にも同行してもらい、プロの視点で構造をチェックしてもらうことが非常に重要です。

③ 耐震性や断熱性が低い場合がある

築年数が古い中古マンションは、現行の耐震基準や断熱基準を満たしていない場合があります。

- 耐震性: 建築基準法は1981年6月に大きく改正され、それ以降の基準を「新耐震基準」と呼びます。1981年5月以前の「旧耐震基準」で建てられたマンションは、大規模な地震に対する強度が低い可能性があります。マンション全体の耐震性は共用部である構造躯体に依存するため、個人でできる耐震補強には限界があります。

- 断熱性: 古いマンションは、壁や窓の断熱性能が低く、夏は暑く冬は寒い、結露が発生しやすいといった問題を抱えていることがあります。

これらの性能を向上させるためには、リノベーション時に断熱材を追加したり、断熱性能の高い窓(二重サッシや複層ガラス)に交換したりする工事が必要になりますが、その分費用もかさみます。物件選びの段階で、建物の建築年や断熱材の有無などを確認しておくことが大切です。

④ 追加工事で費用がかさむリスクがある

中古マンションは、内装を解体してみて初めて発覚する問題があるケースも少なくありません。例えば、壁を剥がしてみたらコンクリートにひび割れがあった、床を剥がしたら配管が腐食していた、天井裏に雨漏りの跡があった、といった予期せぬトラブルです。

こうした問題が見つかった場合、当初の計画にはなかった補修工事が必要となり、追加で費用が発生します。予算をぎりぎりで組んでいると、こうした不測の事態に対応できなくなってしまう恐れがあります。対策として、事前に専門家による住宅診断(ホームインスペクション)を実施して建物の状態を詳しく調査したり、リノベーション費用の総額の10〜20%程度の予備費をあらかじめ確保しておいたりすることが賢明です。

【ケース別】中古マンションのリノベーション費用相場

中古マンションのリノベーション費用は、物件の広さ、工事の規模や内容、使用する建材や設備のグレードによって大きく変動します。ここでは、様々なケース別に費用の相場を詳しく解説します。ご自身の計画に近いケースを参考に、大まかな予算感を掴んでみましょう。

【広さ別】リノベーション費用相場

リノベーション費用は、工事を行う面積に比例して高くなるのが一般的です。ここでは、内装や設備を全面的に刷新する「フルリノベーション」を行った場合の、広さ別の費用相場を紹介します。一般的に、フルリノベーションのm²(平米)あたりの単価は10万円〜20万円程度が目安とされています。

| 広さ(専有面積) | 費用相場 | 想定される世帯構成 |

|---|---|---|

| 50㎡〜60㎡ | 500万円 〜 1,200万円 | 単身、DINKS(夫婦のみ)、子ども1人の3人家族 |

| 60㎡〜70㎡ | 600万円 〜 1,400万円 | 子ども1〜2人の3〜4人家族 |

| 70㎡〜80㎡ | 700万円 〜 1,600万円 | 子ども2人以上の4人家族以上 |

50㎡〜60㎡

この広さは、単身者やDINKS、小さなお子様が1人いるご家庭に人気のサイズです。1LDKや2LDKの間取りが多く、リノベーション費用は500万円〜1,200万円が相場です。コンパクトな空間だからこそ、間仕切りを減らして開放的なワンルームにしたり、収納を充実させてすっきりと暮らす工夫をしたりと、アイデア次第で快適な住まいを実現できます。

60㎡〜70㎡

子どもが1〜2人いるファミリー層に最も需要の高い広さです。2LDKや3LDKが中心となり、リノベーション費用は600万円〜1,400万円が目安です。子どもの成長に合わせて間取りを変えられるように、可動式の間仕切りを採用するなどの工夫も人気です。LDKを広く確保しつつ、個室もきちんと設けるなど、家族のコミュニケーションとプライベートの両立がテーマになります。

70㎡〜80㎡

ゆとりのある3LDKや4LDKが可能な広さです。リノベーション費用は700万円〜1,600万円が相場となります。広いリビングに加えて、在宅ワーク用の書斎や大容量のウォークインクローゼット、趣味の部屋など、プラスアルファの空間を設けることも可能です。二世帯での居住を視野に入れたリノベーションも考えられる広さです。

【工事内容別】リノベーション費用相場

リノベーションは、工事の規模によって「フルリノベーション」と「部分リノベーション」に大別され、費用も大きく異なります。

フルリノベーション(スケルトンリノベーション)

フルリノベーションとは、内装や設備をすべて解体・撤去し、建物の骨組み(スケルトン)の状態に戻してから、間取り、内装、設備をゼロから再構築する大規模なリノベーションです。

- 費用相場: 500万円 〜 2,000万円以上

- 特徴: 間取りの自由度が最も高く、配管や配線の位置も変更できるため、水回りの移動も可能です。断熱材の充填や窓の交換、耐震補強なども同時に行えるため、住宅の性能を根本から向上させられます。まさに注文住宅のような感覚で、理想の住まいを追求したい方に向いています。費用は高額になりますが、得られる満足度も非常に高い方法です。

部分リノベーション

部分リノベーションは、LDKだけ、水回りだけなど、特定の箇所に限定して工事を行う方法です。

- 費用相場: 50万円 〜 500万円程度

- 特徴: 費用や工期を抑えながら、住まいの不満点をピンポイントで解消できるのが魅力です。「キッチンが古くて使いにくい」「お風呂を広くしたい」といった具体的な課題がある場合におすすめです。既存の間取りを活かしつつ、必要な部分だけを新しくするため、コストパフォーマンスに優れています。

【工事箇所別】部分リノベーションの費用相場

部分リノベーションを行う場合の、工事箇所別の費用相場をまとめました。費用は、設備のグレードや工事の範囲によって変動します。

| 工事箇所 | 費用相場 | 主な工事内容 |

|---|---|---|

| キッチン | 50万円 〜 150万円 | システムキッチンの交換、壁・床の内装工事、給排水・ガス・電気工事 |

| 浴室・お風呂 | 60万円 〜 150万円 | ユニットバスの交換、給排水・電気工事、入口ドア交換 |

| トイレ | 20万円 〜 50万円 | 便器・便座の交換、壁・床の内装工事、手洗い器設置 |

| 洗面所 | 20万円 〜 50万円 | 洗面化粧台の交換、壁・床の内装工事、収納棚設置 |

| リビング・ダイニング | 50万円 〜 200万円 | 壁・天井・床の内装工事、照明器具の交換・増設、造作家具設置 |

| 間取り変更 | 50万円 〜 300万円 | 壁の撤去・新設、ドアの設置、関連する内装・電気工事 |

キッチン

キッチンのリノベーションは、50万円〜150万円が相場です。I型から対面式のアイランドキッチンやペニンシュラキッチンに変更する場合は、給排水管や排気ダクトの移設が必要になるため、費用が高くなる傾向があります。

浴室・お風呂

在来工法の浴室からユニットバスへの交換が一般的で、費用は60万円〜150万円が目安です。ユニットバスのサイズアップや、浴室暖房乾燥機の設置など、オプションによって費用は変わります。

トイレ

便器の交換と内装工事を合わせて20万円〜50万円程度です。タンクレストイレへの変更や、手洗い器の新設、壁面収納の設置などを行うと費用が加算されます。

洗面所

洗面化粧台の交換と内装工事で20万円〜50万円が相場です。造作の洗面台にしたり、収納を増やしたりすることで、より使いやすくおしゃれな空間にできます。

リビング・ダイニング

壁紙や床材の張り替えといった内装工事が中心で、50万円〜200万円程度が目安です。間接照明の設置や、壁一面に収納棚を造作するなど、デザインにこだわるほど費用は上がります。

間取り変更

壁を撤去したり新設したりする工事で、50万円〜300万円が相場です。壁の撤去・新設だけでなく、それに伴う床や壁の補修、電気配線の移設なども含まれます。撤去する壁の面積や構造によって費用は大きく変動します。

リノベーション費用の内訳

リノベーション費用の見積書は、主に「設計料」「本体工事費」「諸経費」の3つで構成されています。

設計料・デザイン料

リノベーションのプランニングや設計、デザインにかかる費用です。工事費の10%〜15%程度が相場とされていますが、会社によっては定額制の場合や、工事費に含まれている場合もあります。建築士やデザイナーに依頼する場合に発生します。

本体工事費

リノベーション工事そのものにかかる費用で、総費用の大部分(70%〜80%)を占めます。仮設工事、解体工事、木工事、内装工事、設備工事など、すべての工事の材料費と職人の人件費が含まれます。

諸経費

現場管理費や会社経費、確認申請手数料、駐車場代など、工事を円滑に進めるために必要な経費です。工事費の10%〜20%程度が一般的です。

リノベーション費用以外にかかる諸費用

リノベーションを行う際は、工事費以外にも様々な諸費用がかかります。これらを予算に含めておかないと、資金計画が狂ってしまうため注意が必要です。

物件購入時の諸費用

中古マンションの購入には、物件価格とは別に以下のような諸費用がかかります。目安として、物件価格の6%〜9%程度を見ておきましょう。

- 仲介手数料

- 印紙税(売買契約書)

- 登録免許税(所有権移転登記)

- 司法書士報酬

- 固定資産税・都市計画税の清算金

- 不動産取得税

- 火災保険料・地震保険料

ローン関連の諸費用

住宅ローンを利用する場合にかかる費用です。

- 印紙税(金銭消費貸借契約書)

- ローン保証料

- 融資手数料

- 登録免許税(抵当権設定登記)

これらの諸費用を合わせると、総額で100万円〜200万円以上になることも珍しくありません。リノベーションの資金計画は、これらの費用もすべて含めたトータルコストで考えることが極めて重要です。

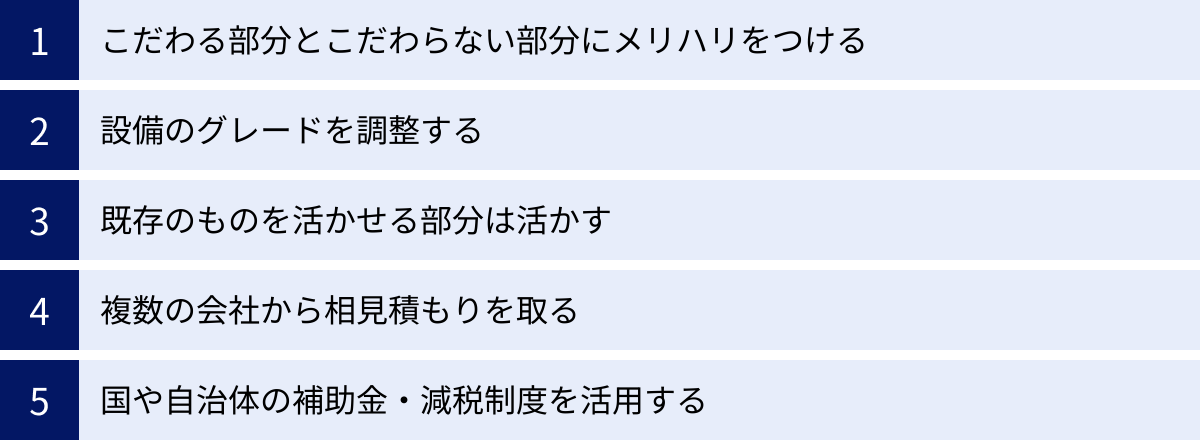

リノベーション費用を安く抑える5つのコツ

理想の住まいを追求したいリノベーションですが、予算には限りがあるのが現実です。ここでは、クオリティを維持しながらも、賢くリノベーション費用を抑えるための5つの実践的なコツをご紹介します。

① こだわる部分とこだわらない部分にメリハリをつける

リノベーションでやりたいことをすべて詰め込むと、費用はあっという間に膨れ上がってしまいます。費用を抑える最も重要なポイントは、家全体で「お金をかける部分(こだわりたい部分)」と「コストを抑える部分(こだわらない部分)」を明確に分けることです。

例えば、

- こだわる部分: 家族が毎日集まるLDKの内装材や、使い勝手に直結するキッチンの設備はグレードの高いものを選ぶ。

- こだわらない部分: 寝室や子ども部屋など、プライベートな空間の壁紙や床材は標準的なグレードのものにする。トイレや洗面所の設備は、デザイン性よりも機能性を重視してコストを抑える。

このように、自分たちのライフスタイルの中で何を最も大切にしたいかを家族で話し合い、優先順位をつけることが、満足度の高いコストコントロールにつながります。設計の打ち合わせ段階で、リノベーション会社の担当者に「ここはこだわりたいので費用をかけたいですが、その分どこかで調整できませんか?」と相談してみるのも良い方法です。プロの視点から、効果的なコストダウンの方法を提案してくれるでしょう。

② 設備のグレードを調整する

システムキッチンやユニットバス、トイレなどの住宅設備は、リノベーション費用の中でも大きな割合を占めます。これらの設備のグレードを一つ下げるだけで、数十万円単位のコストダウンが可能になることも少なくありません。

各メーカーは、同じシリーズの中でもハイグレード、ミドルグレード、スタンダードグレードといった複数の価格帯の製品を用意しています。最新・最高級のモデルは確かに魅力的ですが、本当にその機能が必要か、冷静に検討してみましょう。例えば、キッチンの天板を人工大理石からステンレスに変えたり、食洗機のサイズを小さくしたり、浴室のミストサウナ機能をなくしたりするだけで、費用は大きく変わります。

また、メーカーや製品に強いこだわりがなければ、リノベーション会社が得意とする(安く仕入れられる)メーカーの製品を選ぶのも賢い方法です。ショールームに足を運び、実際に製品を見て触れて、自分たちにとって必要十分な機能とデザインを見極めることが大切です。

③ 既存のものを活かせる部分は活かす

フルリノベーションを検討している場合でも、必ずしもすべてを新しくする必要はありません。まだ使える状態の良い建具や設備は、そのまま残したり、再利用したりすることで工事費を削減できます。

- 建具の再利用: 室内ドアやクローゼットの扉、窓サッシなどがまだ十分に使える状態であれば、交換せずにそのまま使用するか、塗装やシートを貼ってデザインだけを変えるという方法があります。

- 既存の間取りの活用: 大規模な間取り変更は、壁の解体や新設、電気配線の移設などで費用がかさみます。既存の間取りを活かせる部分があれば、それをベースにプランを考えることでコストを抑えられます。

- 設備の再利用: エアコンや給湯器などが比較的新しく、まだ問題なく使える場合は、交換せずにそのまま利用することも検討しましょう。

解体してみないと状態がわからない部分もありますが、設計段階で「この部分は活かせませんか?」と積極的に提案してみることが、コスト削減につながります。

④ 複数の会社から相見積もりを取る

リノベーションを依頼する会社を決める際には、必ず2〜3社から相見積もりを取り、内容を比較検討することが不可欠です。同じ要望を伝えても、会社によって提案内容や見積金額は大きく異なります。

相見積もりを取る際の注意点は、単に金額の安さだけで判断しないことです。

- 見積もりの項目をチェックする: 「工事一式」のように大雑把な見積もりではなく、どのような工事にいくらかかるのか、詳細な内訳が記載されているかを確認しましょう。安すぎる見積もりは、必要な工事が漏れていて後から追加費用を請求されたり、使用する建材のグレードが極端に低かったりする可能性があります。

- 提案内容を比較する: 自分たちの要望に対して、どのようなプランを提案してくれたか、デザインのセンスは合うか、プロならではの付加価値のある提案があるかなどを比較します。

- 担当者との相性を確認する: リノベーションは、担当者と長期間にわたってコミュニケーションを取りながら進めていくプロジェクトです。質問に丁寧に答えてくれるか、こちらの意図を正確に汲み取ってくれるかなど、信頼して任せられる相手かどうかを見極めることも非常に重要です。

相見積もりは、適正な価格を知るだけでなく、自分たちに最も合ったパートナーを見つけるための重要なプロセスです。

⑤ 国や自治体の補助金・減税制度を活用する

リノベーションの内容によっては、国や地方自治体が実施している補助金や助成金、減税制度を利用できる場合があります。これらの制度を積極的に活用することで、実質的な負担を軽減できます。

代表的な制度には以下のようなものがあります。

| 制度の種類 | 制度の名称(例) | 主な対象工事 |

|---|---|---|

| 補助金・助成金 | 子育てエコホーム支援事業 | 省エネ改修(断熱、高効率給湯器)、バリアフリー改修、子育て対応改修など |

| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 性能向上リフォーム(耐震、省エネ)、三世代同居対応改修など | |

| 自治体独自の補助金制度 | 各自治体のHPで確認(例:耐震改修補助、省エネ設備導入補助など) | |

| 減税制度 | 住宅ローン減税(リフォーム) | 耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応など特定の工事 |

| リフォーム促進税制 | 特定の改修工事を行った場合の所得税控除 | |

| 固定資産税の減額措置 | 耐震、バリアフリー、省エネ改修 |

これらの制度は、対象となる工事内容や申請期間、予算上限などが細かく定められています。 また、年度によって制度内容が変更されることも多いため、常に最新の情報を確認する必要があります。リノベーション会社の中には、こうした制度の活用に詳しい会社もありますので、計画段階で「利用できる補助金や減税制度はありますか?」と相談してみることをおすすめします。

(参照:国土交通省 住宅局ホームページ など)

物件探しから入居までの6ステップと期間

中古マンションのリノベーションは、物件探しから始まり、設計、工事を経て入居に至るまで、多くの工程を計画的に進める必要があります。ここでは、理想の住まいを実現するための標準的な6つのステップと、それぞれにかかる期間の目安について解説します。

① 情報収集と資金計画

すべての始まりは、情報収集と資金計画です。まずは、自分たちがどんな暮らしをしたいのか、イメージを具体化することから始めましょう。

- 情報収集: インターネットや雑誌、SNSなどでリノベーション事例をたくさん見て、「こんなデザインが好き」「こんな間取りが良い」といった理想のイメージを集めます。リノベーション会社のウェブサイトや施工事例集も大いに参考になります。

- 資金計画: リノベーションで最も重要なのが資金計画です。まず、自己資金がいくらあるかを確認し、住宅ローンでいくら借り入れができそうか、金融機関に事前相談してみましょう。これにより、「物件購入費+リノベーション費用+諸費用」の総額予算の上限が見えてきます。この総額から、物件価格とリノベーション費用にそれぞれいくら配分できるかを大まかにシミュレーションします。予期せぬ出費に備え、総予算の1〜2割を予備費として確保しておくと安心です。

② リノベーション会社選びと相談

総予算の目処が立ったら、次はパートナーとなるリノベーション会社を探します。リノベーションの成功は、会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。

- 会社選び: デザインの好みや実績、サービスの範囲(物件探しからサポートしてくれるワンストップ型か、設計・施工のみか)などを基準に、気になる会社を2〜3社に絞り込みます。

- 相談・ヒアリング: 会社を訪問し、担当者に自分たちの理想の暮らしや予算について伝えます。この時、担当者の対応や提案力、相性などを見極めましょう。この段階で、ラフプランや概算の見積もりを提示してくれる会社もあります。このプロセスを通じて、最も信頼できると感じた1社と本格的に計画を進めていくことになります。

③ 物件探しと内見

リノベーション会社と並行して、または協力しながら、リノベーションの「器」となる中古マンションを探します。

- 物件探し: 不動産情報サイトで探したり、リノベーション会社に紹介してもらったりします。この時、「リノベーションに適した物件」という視点で探すことが重要です。築年数や価格だけでなく、管理状態や立地、そして後述する構造などをチェックします。

- 内見: 気になる物件が見つかったら、必ず内見に行きます。この際、リノベーション会社の担当者に同行してもらうのがベストです。プロの目で、間取り変更の可能性(壁が撤去できるかなど)、配管や電気系統の状態、建物の劣化具合などをチェックしてもらうことで、「買ったけど希望のリノベーションができなかった」という最悪の事態を防ぐことができます。

④ 物件購入とローン契約

購入したい物件が決まったら、売主と売買契約を結び、ローンの本審査に進みます。

- 物件購入: 不動産会社の仲介のもと、売主に対して購入の申し込みを行い、条件が合意できれば売買契約を締結します。手付金を支払い、契約書に署名・捺印します。

- ローン契約: 物件の売買契約書とリノベーションの見積書を金融機関に提出し、住宅ローンの本審査を受けます。リノベーション費用もまとめて借り入れる「リフォーム一体型住宅ローン」を利用するのが一般的です。審査が承認されたら、金融機関と金銭消費貸借契約(ローン契約)を結びます。

⑤ 設計プランの決定と工事請負契約

物件の引き渡しを受けたら、いよいよリノベーションの具体的な設計プランを詰めていきます。

- 設計プランの決定: リノベーション会社の担当者と詳細な打ち合わせを重ね、間取り、内装材(床、壁、天井)、キッチンや浴室などの設備、コンセントやスイッチの位置といった細部まで決めていきます。ショールームに足を運んで実物を確認したり、サンプルを取り寄せたりしながら、一つひとつ仕様を確定させます。この打ち合わせは、納得がいくまで何度も行うことが重要です。

- 工事請負契約: すべての仕様が固まり、最終的な見積金額が確定したら、リノベーション会社と工事請負契約を締結します。契約内容をよく確認し、不明な点があれば必ず質問しましょう。

⑥ リノベーション工事と引き渡し

工事請負契約を結ぶと、いよいよリノベーション工事がスタートします。

- 工事: 設計図面に基づいて、解体、配管・配線、木工事、内装仕上げ、設備設置といった工事が進められます。工事期間中は、定期的に現場を訪れ、進捗状況を確認することをおすすめします。

- 完了検査と引き渡し: 工事が完了すると、設計図通りに仕上がっているか、傷や不具合がないかを施主(自分たち)とリノベーション会社の担当者で一緒にチェックします(完了検査)。問題がなければ、鍵や保証書などを受け取り、引き渡し完了となります。これですべての工程が終了し、晴れて新しい住まいでの生活がスタートします。

リノベーションにかかる期間の目安

物件探しから入居までにかかる期間は、プロジェクトのスムーズさや工事規模によって変動しますが、一般的には以下のようになります。

| ステップ | 期間の目安 |

|---|---|

| ① 情報収集・資金計画 | 1ヶ月 〜 3ヶ月 |

| ② リノベーション会社選び | 1ヶ月 〜 2ヶ月 |

| ③ 物件探し・内見 | 1ヶ月 〜 6ヶ月 |

| ④ 物件購入・ローン契約 | 1ヶ月 〜 2ヶ月 |

| ⑤ 設計プラン決定・工事請負契約 | 2ヶ月 〜 4ヶ月 |

| ⑥ リノベーション工事・引き渡し | 2ヶ月 〜 4ヶ月 |

| 合計期間 | 約8ヶ月 〜 23ヶ月 |

トータルで見ると、おおよそ半年から1年半程度は見ておく必要があります。特に物件探しは、希望の条件に合うものが出てくるかどうかに左右されるため、期間が長引く可能性があります。現在の住まいの更新時期や子どもの入学・転校のタイミングなどを考慮し、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

中古マンションリノベーションの資金計画とローンの知識

中古マンションリノベーションを成功させるためには、デザインや間取りの計画と同じくらい、しっかりとした資金計画とローンに関する正しい知識が不可欠です。予算オーバーや予期せぬ出費で計画が頓挫しないよう、お金にまつわるポイントをしっかり押さえておきましょう。

自己資金はどのくらい必要?

住宅購入やリノベーションにおいて、「自己資金(頭金)はどのくらい用意すれば良いですか?」という質問は非常によく聞かれます。結論から言うと、多ければ多いほどローンの借入額を減らせるため有利ですが、一つの目安として「物件価格とリノベーション費用の合計額の10%〜20%」を目標にすると良いでしょう。

自己資金が必要となる主な理由は以下の通りです。

- 諸費用への充当: 前述の通り、物件購入やローン契約には、仲介手数料や登記費用、保険料といった様々な諸費用がかかります。これらの諸費用は基本的に現金で支払う必要があるため、自己資金でカバーするのが一般的です。諸費用の目安は「物件価格の6%〜9%」+「ローン関連費用」です。

- 手付金の支払い: 物件の売買契約を結ぶ際に、売主に対して「手付金」を支払います。手付金は物件価格の5%〜10%が相場であり、これも現金で用意する必要があります。(手付金は最終的に購入代金の一部に充当されます)

- ローン審査を有利にする: 自己資金を多く入れることで、金融機関からの信頼度が高まり、住宅ローンの審査が通りやすくなる傾向があります。また、借入額が減ることで、月々の返済額を抑えたり、総返済額を減らしたりできます。

- 予備費の確保: 解体後に発覚した問題の補修費など、予期せぬ追加工事に備えるための予備費としても自己資金は重要です。

ただし、自己資金をすべて使い切ってしまうのは危険です。引っ越し費用や新しい家具・家電の購入費、そして病気や失業といった万が一の事態に備えるための生活防衛資金は、必ず手元に残しておく必要があります。ライフプラン全体を見据え、無理のない範囲で自己資金の額を設定することが大切です。

リノベーションで利用できるローンの種類

中古マンションの購入費用とリノベーション費用をまとめて借り入れる場合、ローンには主に2つの方法があります。現在では「リフォーム一体型住宅ローン」が主流となっています。

| ローンの種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 住宅ローンとリフォームローンを別々に組む | ・住宅ローンと別に組むため、手続きが比較的シンプル | ・リフォームローンの金利が住宅ローンより高い ・借入可能額が少ない、返済期間が短い ・ローンが2本になるため管理が煩雑 ・抵当権が二重になることを金融機関が嫌うケースがある |

| リフォーム一体型住宅ローン | ・リノベーション費用も住宅ローンと同じ低い金利で借りられる ・返済期間を長く設定できる(最長35年など) ・窓口が一つで済み、返済管理がしやすい |

・取り扱う金融機関が限られる場合がある ・物件の売買契約と工事請負契約を同時に進める必要があり、手続きが煩雑になることがある ・担保評価(物件+リノベの価値)が重要になる |

住宅ローンとリフォームローンを別々に組む

これは、物件購入費を「住宅ローン」で、リノベーション費用を「リフォームローン」で、それぞれ別々に借り入れる方法です。リフォームローンは無担保ローンの場合が多く、住宅ローンに比べて金利が高く(年2%〜5%程度)、返済期間も短い(10年〜15年程度)という特徴があります。そのため、月々の返済負担が大きくなり、総返済額もかさむため、現在ではあまり選ばれません。

リフォーム一体型住宅ローン

これが現在、中古マンションリノベーションにおける最も一般的で有利な資金調達方法です。物件購入費用とリノベーション費用を合算した金額を、一つの「住宅ローン」として借り入れることができます。

最大のメリットは、高額になりがちなリノベーション費用を、住宅ローンと同じ低い金利(変動金利なら1%未満も)で、かつ長い返済期間(最長35年)で借りられる点です。これにより、月々の返済額を大幅に抑えることが可能になります。

ただし、このローンを利用するには、物件の売買契約とリノベーションの工事請負契約をほぼ同時に結び、金融機関に提出する必要があるなど、手続きのタイミングが重要になります。そのため、物件探しとリノベーション計画を連携して進めてくれるワンストップリノベーション会社と提携している金融機関を利用すると、手続きがスムーズに進むことが多いです。

ローン選びのポイント

リフォーム一体型住宅ローンを選ぶ際には、以下のポイントを比較検討しましょう。

- 金利タイプ:

- 変動金利: 市場金利の変動に合わせて金利が半年ごとに見直されます。一般的に固定金利より当初の金利は低いですが、将来金利が上昇するリスクがあります。

- 固定金利(全期間固定): 借入期間中の金利がずっと変わりません。金利上昇のリスクはありませんが、変動金利より当初の金利は高めに設定されています。代表的なものに「フラット35」があります。

- 固定金利(期間選択型): 3年、5年、10年など、一定期間だけ金利が固定されます。期間終了後に変動金利か固定金利かを再度選択します。

- 手数料や保証料: ローン契約時には、金融機関に支払う「融資手数料」や、保証会社に支払う「ローン保証料」がかかります。これらの諸費用は金融機関によって異なるため、金利だけでなくトータルのコストで比較することが重要です。

- 団体信用生命保険(団信)の内容: 住宅ローンを組む際には、通常、団信への加入が必須となります。これは、契約者に万が一のことがあった場合に、ローン残高が保険金で支払われるものです。近年は、がんや三大疾病、八大疾病などに備える特約付きの団信も増えています。保障内容が手厚いほど安心ですが、金利が上乗せされる場合もあるため、内容をよく確認しましょう。

- 提携ローンの有無: リノベーション会社が金融機関と提携している「提携ローン」は、金利優遇が受けられたり、手続きがスムーズに進んだりするメリットがあります。まずはリノベーション会社に提携ローンがあるか確認してみるのがおすすめです。

ローンは、数十年にわたって返済が続く大きな契約です。目先の金利の低さだけでなく、自分たちのライフプランやリスク許容度に合わせて、総合的に判断することが後悔しないための鍵となります。

失敗しないための重要ポイント7選

中古マンションのリノベーションは、自由度が高い分、計画段階や物件選びで注意すべき点が多くあります。理想の住まいを手に入れたはずが、「こんなはずではなかった」と後悔しないために、絶対に押さえておきたい7つの重要ポイントを「物件選び」「会社選び」「計画」の3つの視点から解説します。

①【物件選び】管理規約を必ず確認する

マンションは共同住宅であるため、リノベーションを行う際にはマンションごとに定められた「管理規約」を遵守する必要があります。この確認を怠ると、契約した後に希望の工事ができないことが判明する恐れがあります。物件の購入を申し込む前に、必ず管理規約の写しを入手し、以下の項目をリノベーション会社の担当者と一緒にチェックしましょう。

- 床材の規定: フローリングの張り替えに関する規定は特に重要です。多くのマンションでは、階下への音漏れを防ぐため、フローリングの遮音等級(L値)が定められています(例:「L-45以下の床材を使用すること」など)。この規定を守らないと、無垢材など希望の床材を使えない場合があります。

- 工事可能な範囲: 専有部分であっても、窓サッシや玄関ドア、バルコニーは「共用部分」とされていることがほとんどです。これらの部分は基本的に個人で交換・改修することはできません。

- 水回りの移動: 給排水管がコンクリートの床スラブを貫通している場合、配管の移動に制限がかかり、キッチンや浴室の大幅な位置変更が難しいことがあります。

- 工事の時間帯や曜日の制限: 「工事は平日の午前9時から午後5時まで」など、工事ができる時間帯や曜日が定められています。資材の搬入ルートやエレベーターの使用ルールなども確認が必要です。

②【物件選び】建物の構造(ラーメン構造・壁式構造)をチェックする

リノベーションの自由度を大きく左右するのが、建物の構造です。前述の通り、マンションの構造には主に「ラーメン構造」と「壁式構造」があり、どちらの構造かによって間取り変更の可否が決まります。

- ラーメン構造: ドイツ語で「枠」を意味し、柱と梁で建物を支える構造です。室内の壁は単なる間仕切りであるため、構造上重要な壁以外は比較的自由に撤去・移動が可能です。高層マンションをはじめ、多くのマンションで採用されており、間取り変更の自由度が高いのが特徴です。

- 壁式構造: 柱や梁の代わりに、鉄筋コンクリートの「耐力壁」で建物を支える構造です。この耐力壁は建物の強度を保つために絶対に撤去できません。そのため、間取り変更には大きな制約がかかります。主に5階建て以下の低層マンションに見られます。

購入を検討している物件がどちらの構造なのか、そしてどの壁が耐力壁なのかは、設計図面(竣工図書)を確認しないと正確には分かりません。内見時にリノベーション会社の担当者に同行してもらい、壁を叩いた音などで簡易的に判断してもらうとともに、購入前に必ず図面で確認することが不可欠です。

③【物件選び】長期修繕計画と修繕積立金の状況を確認する

リノベーションで専有部分をいくら綺麗にしても、マンション全体の維持管理がしっかり行われていなければ、快適な暮らしは長続きしません。その指標となるのが「長期修繕計画」と「修繕積立金」です。

- 長期修繕計画: マンションの共用部分(外壁、屋上、給排水管など)を、将来にわたって計画的に修繕していくための計画書です。この計画が適切に策定され、定期的に見直されているかを確認します。

- 修繕積立金: 長期修繕計画に基づいて行われる大規模修繕工事の費用を賄うために、区分所有者全員で毎月積み立てるお金です。積立金の総額が計画に対して不足していないか、また、滞納している住戸が多くないかは非常に重要なチェックポイントです。

積立金が不足していると、将来、大規模修繕の際に一時金として高額な費用を請求されたり、修繕積立金が大幅に値上げされたりするリスクがあります。不動産会社を通じて、これらの書類を必ず確認しましょう。

④【会社選び】ワンストップサービスか確認する

中古マンションリノベーションの進め方には、物件探し、設計、施工をそれぞれ別の会社に依頼する方法と、これらすべてを一つの会社がまとめて提供する「ワンストップサービス」を利用する方法があります。

特にリノベーション初心者の方には、ワンストップサービスがおすすめです。

- 窓口の一本化: 物件探しからローンの手続き、設計、施工管理まで、すべての窓口が一つになるため、手間が大幅に省け、情報伝達のミスも防げます。

- 連携のスムーズさ: 「リノベーションに適した物件か」という視点で物件探しをサポートしてくれたり、物件価格とリノベーション費用の予算配分をトータルで相談できたりと、各プロセスがスムーズに連携します。

- ローンの有利性: リフォーム一体型住宅ローンの手続きに慣れているため、金融機関とのやり取りも円滑に進むことが多いです。

もちろん、設計は著名な建築家に、施工は評判の良い工務店に、と自分で選びたいというこだわりがある場合は分離発注も選択肢になりますが、その分、自分自身で全体を管理する手間と知識が求められます。

⑤【会社選び】得意なデザインや工事実績を確認する

リノベーション会社には、それぞれ得意なデザインテイストや工事の規模があります。会社のウェブサイトで施工事例をくまなくチェックし、自分たちの好みのデザインや世界観と合っているかを確認しましょう。

「シンプルモダン」「ナチュラル」「ヴィンテージ」「カフェ風」など、自分たちが実現したいイメージに近い事例を多く手がけている会社であれば、理想を形にしてくれる可能性が高いです。また、マンションリノベーションの実績が豊富かどうかも重要です。戸建てとは異なるマンション特有の制約(管理規約、構造など)を熟知している会社の方が、安心して任せられます。

⑥【計画】資金計画は余裕をもって立てる

資金計画は、少しでも楽観的な見通しを立てると後で必ず苦しくなります。「これくらいだろう」ではなく、「最大でこれくらいかかるかもしれない」という視点で、余裕を持った計画を立てることが鉄則です。

特に重要なのが「予備費」の確保です。中古マンションは、解体してみて初めてわかる不具合(躯体のひび割れ、配管の腐食、断熱材の欠損など)が見つかることが少なくありません。こうした予期せぬ事態に対応するための補修工事費として、リノベーション工事費の10%〜20%程度を予備費としてあらかじめ予算に組み込んでおくことを強くおすすめします。この予備費があることで、万が一の時にも慌てず対応でき、計画の変更を余儀なくされる事態を防げます。

⑦【計画】ローンについて事前に理解しておく

リフォーム一体型住宅ローンは非常に便利な仕組みですが、その特性を事前に理解しておくことが重要です。このローンは、物件の引き渡し時に物件購入代金が支払われ、リノベーション工事の完了後に工事費用が支払われるのが一般的です。

しかし、リノベーション会社によっては、工事請負契約時や工事着工時に「契約金」や「着工金」として、工事費用の一部を先に支払う必要がある場合があります。ローンの融資実行前に支払いが必要になった場合、自己資金で一時的に立て替える「つなぎ融資」を利用する必要が出てくることもあります。

こうしたお金の流れや支払いタイミングについて、ローンを組む金融機関と、工事を依頼するリノベーション会社の両方に、事前にしっかりと確認しておくことがトラブルを避けるために不可欠です。

おすすめのリノベーション会社3選

リノベーションの成功は、信頼できるパートナーであるリノベーション会社選びにかかっています。ここでは、中古マンションリノベーションで豊富な実績と人気を誇る代表的な3社をご紹介します。それぞれの特徴を比較し、ご自身の希望に合った会社を見つけるための参考にしてください。

① リノベる。

「リノベる。」は、中古マンション探しからリノベーションの設計・施工、さらにインテリア提案やスマートホーム化まで、住まいづくりをトータルでサポートするワンストップサービスのリーディングカンパニーです。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| サービス形態 | ワンストップ型(物件探し+設計・施工) |

| 強み・特徴 | ・業界トップクラスの施工実績と全国に広がるネットワーク ・物件探しからローン、設計、施工まで専門のチームがサポート ・最新テクノロジーを活用したオンラインでの打ち合わせやシミュレーション ・IoT技術を導入したスマートホームリノベーションの提案 ・全国各地のショールームでリノベーション空間を体感可能 |

| デザイン | シンプル、ナチュラル、モダンなど、ライフスタイルに合わせた幅広いデザインに対応 |

| 対応エリア | 全国主要都市(詳細は公式サイトで要確認) |

「リノベる。」の最大の強みは、その豊富な実績と全国規模のサービス網です。蓄積されたノウハウを活かし、顧客一人ひとりの「らしい暮らし」を形にするためのきめ細やかなサポートを提供しています。また、専用アプリを使って打ち合わせの記録や進捗を管理できるなど、テクノロジーを積極的に活用している点も特徴です。全国に体感型のショールームがあり、リノベーション後の暮らしを具体的にイメージしやすいのも魅力です。初めてリノベーションを行う方でも、安心して相談できる体制が整っています。

(参照:リノベる株式会社 公式サイト)

② ひかリノベ

「ひかリノベ」は、物件探し、リノベーション、インテリアの3つの専門家がチームを組んで、デザイン性の高い住まいをワンストップで提供するサービスです。特に、こだわりを形にするオーダーメイドリノベーションに強みがあります。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| サービス形態 | ワンストップ型(物件探し+設計・施工+インテリア提案) |

| 強み・特徴 | ・設計・施工・インテリアのプロが連携し、統一感のある空間を提案 ・内装のデザイン性や素材にこだわったオーダーメイドリノベーションが得意 ・定額制プランも用意されており、予算計画が立てやすい ・住宅設備の延長保証など、アフターサービスが充実 ・無料のオンラインセミナーを多数開催 |

| デザイン | カフェ風、インダストリアル、北欧スタイルなど、トレンドを取り入れたデザイン性の高い空間づくり |

| 対応エリア | 主に関東(東京、神奈川、埼玉、千葉)、関西(大阪、兵庫、京都)(詳細は公式サイトで要確認) |

「ひかリノベ」の魅力は、何と言ってもそのデザイン力です。リノベーションだけでなく、空間に合わせた家具や照明、カーテンまでトータルで提案してくれるため、完成度の高いおしゃれな住まいを実現できます。自分たちの「好き」を詰め込んだ、オリジナリティあふれる空間を作りたい方に特におすすめです。また、費用感がわかりやすい定額制プランも用意されているため、予算内でどこまでできるかを把握しやすい点も安心材料です。

(参照:株式会社ネクサス・アールアンドーホーム 公式サイト)

③ nuリノベーション

「nuリノベーション(エヌユー リノベーション)」は、「“自分らしい”暮らしをオーダーメイドで」をコンセプトに、年間800件以上の設計施工を手がけるリノベーション専門の設計施工会社です。一人ひとりのライフスタイルに徹底的に寄り添う姿勢が支持されています。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| サービス形態 | ワンストップ型(物件探し+設計・施工) |

| 強み・特徴 | ・年間800件以上の豊富な設計施工実績 ・一級建築士、一級施工管理技士などの有資格者が多数在籍 ・ヒアリングを重視し、顧客一人ひとりに合わせた完全オーダーメイドのプランを提案 ・物件探しから資金計画、設計、施工管理まで専属チームがサポート ・デザインのバリエーションが非常に豊富 |

| デザイン | 顧客の個性を引き出す、自由で多彩なデザイン。ヴィンテージ、和モダン、ミニマルなど、あらゆるテイストに対応 |

| 対応エリア | 関東(東京、神奈川、埼玉、千葉)、関西(大阪、兵庫、京都、奈良)(詳細は公式サイトで要確認) |

「nuリノベーション」は、テンプレートではない、真のオーダーメイドリノベーションを追求しているのが最大の特徴です。丁寧なヒアリングを通じて、施主自身も気づいていないような潜在的な要望や価値観を引き出し、それをデザインに落とし込んでいきます。実績が非常に豊富で、ウェブサイトには多種多様なテイストの事例が掲載されており、見ているだけでもインスピレーションが湧いてきます。「ありきたりなデザインでは満足できない」「とことん自分たちらしさを追求したい」という方に最適な会社と言えるでしょう。

(参照:株式会社ニューユニークス 公式サイト)

これらの会社はそれぞれに強みや特徴があります。まずは各社のウェブサイトで施工事例をじっくりと見て、自分たちの理想に近い会社に資料請求や相談を申し込んでみることをおすすめします。

まとめ

中古マンションのリノベーションは、新築マンションの購入や注文住宅の建築と並ぶ、「理想の住まい」を実現するための非常に有効な選択肢です。新築よりも費用を抑えながら、自分たちのライフスタイルに完璧にフィットした間取りやデザインを手に入れられる自由度の高さは、何物にも代えがたい魅力と言えるでしょう。

しかし、その自由度の高さゆえに、計画段階で考えるべきこと、注意すべき点が多いのも事実です。本記事で解説してきたように、リノベーションを成功させるためには、以下の3つの要素が極めて重要になります。

- 綿密な情報収集と余裕を持った資金計画: どれくらいの費用がかかるのか、どんな住まいにしたいのか、そして自分たちの予算はいくらなのか。これらを正確に把握することがすべての土台となります。特に、予期せぬ出費に備えた予備費の確保は、計画を頓挫させないための生命線です。

- 信頼できるパートナー(リノベーション会社)選び: リノベーションの成否は、どの会社とタッグを組むかで8割が決まると言っても過言ではありません。自分たちの価値観と合うか、実績は豊富か、そして何より担当者と信頼関係を築けるか。複数の会社を比較検討し、最高のパートナーを見つけることが成功への近道です。

- 物件選びの正しい知識: デザインや間取りの希望を叶えるためには、その「器」となる物件選びが鍵を握ります。管理規約や建物の構造、修繕計画といった、後からでは変更できない要素を、購入前にプロの目線でしっかりと見極めることが不可欠です。

中古マンションのリノベーションは、決して簡単な道のりではありません。しかし、一つひとつのステップを丁寧に進め、正しい知識を持って臨めば、その先には新築では得られない大きな満足感と、自分たちらしい愛着のわく暮らしが待っています。

この記事が、あなたの理想の住まいづくりへの第一歩を踏み出すための、確かな道しるべとなれば幸いです。