自分らしい暮らしを実現するために、マンションのリノベーションを検討する方が増えています。新築マンションにはない自由度の高さや、中古マンションを自分好みの空間に生まれ変わらせる魅力は、多くの人にとって大きな関心事です。しかし、その一方で「一体いくらかかるのだろう?」「何から始めたらいいかわからない」といった費用や進め方に関する不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、マンションリノベーションにかかる費用相場を、フルリノベーションと部分リノベーション、物件の広さ別、工事箇所別など、様々な角度から徹底的に解説します。さらに、費用の内訳やコストを抑えるコツ、事前に知っておくべき注意点、資金計画に役立つローンや減税制度まで、リノベーションを成功させるために必要な情報を網羅的にご紹介します。

これからマンションリノベーションを検討する方はもちろん、すでに情報収集を始めている方も、この記事を読めば、理想の住まいづくりに向けた具体的な一歩を踏み出せるはずです。

目次

マンションリノベーションとは?リフォームとの違い

住まいの改修を考え始めると、「リノベーション」と「リフォーム」という2つの言葉を耳にしますが、これらの違いを正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。どちらも住まいを改修する点では共通していますが、その目的や工事の規模には明確な違いがあります。理想の住まいを実現するためには、まずこの2つの言葉の意味を正しく理解し、自分の目的に合った方法を選ぶことが重要です。

リノベーションの定義

リノベーション(Renovation)は、英語で「刷新」「改修」を意味します。既存の建物に対して大規模な工事を行い、新築時よりも機能や価値を向上させることを目的とします。単に古くなったものを新しくするだけでなく、住む人のライフスタイルや価値観に合わせて、間取りの変更、水道管やガス管、電気配線といったインフラの更新、断熱性や耐震性の向上など、建物の骨格(スケルトン)に近い部分から見直す工事も含まれます。

例えば、「子供が独立したので、3LDKの間取りを広いリビングのある1LDKに変える」「壁付けのキッチンを、家族と会話しながら料理ができる対面キッチンにする」「在宅ワークのために書斎スペースを新設する」といった、住まいの性能やデザインを根本からつくり変えるのがリノベーションです。

リノベーションの最大の魅力は、設計の自由度が非常に高い点にあります。まるで注文住宅のように、自分の理想とする暮らしを、既存のマンションというキャンバスの上で実現できるのです。暮らし方そのものをデザインし直し、住まいに新たな付加価値を創造する行為、それがリノベーションと言えるでしょう。

リフォームの定義

一方、リフォーム(Reform)は、英語で「改良」「改善」といった意味合いがありますが、和製英語として「元に戻す」「修復する」というニュアンスで使われるのが一般的です。主に、老朽化したり、汚れたり、壊れたりした部分を新築に近い状態に戻す(原状回復)ことを目的とした、比較的小規模な工事を指します。

具体的な例としては、「汚れた壁紙を張り替える」「古くなったシステムキッチンを最新モデルに交換する」「ひび割れた外壁を塗り直す」「畳を新しいものに入れ替える」などが挙げられます。リフォームは、マイナスの状態をゼロの状態に戻すための修繕・補修という側面が強いのが特徴です。

リノベーションのように間取りを大きく変更したり、建物の性能を向上させたりすることは通常ありません。そのため、工事期間は比較的短く、費用もリノベーションに比べて抑えられる傾向にあります。既存の住まいの使い勝手や間取りに大きな不満はないものの、部分的に新しくして快適性を高めたい場合に適した選択肢です。

目的による使い分け

リノベーションとリフォーム、どちらを選ぶべきかは、住まいに対する目的によって決まります。以下の表で、両者の違いを整理してみましょう。

| 項目 | リノベーション | リフォーム |

|---|---|---|

| 目的 | 性能・価値の向上、ライフスタイルの実現、デザインの一新 | 原状回復、老朽箇所の修復、部分的な機能改善 |

| 工事規模 | 大規模(間取り変更、インフラ更新、構造躯体に関わる工事も含む) | 小〜中規模(部分的な設備の交換や内装の修繕が中心) |

| 工事期間 | 長い(数ヶ月単位が基本) | 短い(数日〜数週間程度) |

| 費用 | 高額になる傾向がある | 比較的安価に抑えられる |

| 設計の自由度 | 高い | 低い(既存の間取りが基本) |

| 向いている人 | ・間取りやデザインを根本から変えたい ・ライフスタイルの変化に対応させたい ・物件の資産価値を高めたい |

・古くなった設備や内装を新しくしたい ・部分的な不満を解消したい ・費用を抑えて手軽に改修したい |

このように、もしあなたが「家族構成の変化に合わせて部屋数を変えたい」「家全体のデザインコンセプトを統一して、おしゃれな空間で暮らしたい」「断熱性を高めて、夏は涼しく冬は暖かい快適な家にしたい」と考えているなら、選ぶべきは「リノベーション」です。

一方で、「キッチンのコンロの火力が弱くなったので交換したい」「浴室のタイルが古くて掃除が大変なのでユニットバスにしたい」といった、部分的な設備の更新や不満解消が目的であれば、「リフォーム」が適しています。

重要なのは、まず自分が住まいに対して何を求めているのかを明確にすることです。それによって、リノベーションとリフォームのどちらが最適な解決策なのかが見えてきます。この記事では、より大掛かりで、暮らしを根本から変える力を持つ「リノベーション」に焦点を当てて、詳しく解説を進めていきます。

【全体像】マンションリノベーションの費用相場

マンションリノベーションの計画を立てる上で、最も気になるのが「費用」です。一体どのくらいの予算を見込んでおけば良いのでしょうか。リノベーション費用は、工事の範囲や内容によって大きく変動します。ここでは、まず全体像を掴むために、「フルリノベーション(全面改装)」と「部分リノベーション」の2つのケースに分けて、それぞれの費用相場を見ていきましょう。

フルリノベーション(全面改装)の費用相場

フルリノベーションとは、住戸内を一度骨格(スケルトン)状態にまで解体し、間取りや内装、設備、配管などを全面的に刷新する工事のことです。自分の理想の空間をゼロから創り上げることができる、最も自由度の高いリノベーション手法です。

フルリノベーションの費用相場は、一般的に平米(㎡)単価で15万円~25万円程度が目安とされています。例えば、一般的なファミリータイプのマンションである70㎡の物件をフルリノベーションする場合、以下のようになります。

- 70㎡ × 15万円/㎡ = 1,050万円

- 70㎡ × 25万円/㎡ = 1,750万円

つまり、70㎡のマンションであれば、1,050万円~1,750万円程度が費用相場となります。もちろん、これはあくまで目安であり、実際の費用は様々な要因によって変動します。

費用に幅が生まれる主な要因は、導入する設備のグレード、使用する建材の種類、そして工事の複雑さです。例えば、キッチンやユニットバスにハイグレードな製品を選んだり、床材に無垢材やタイルなどの高価な材料を使用したりすれば、費用は上限に近づき、あるいはそれを超えることもあります。逆に使用する建材や設備を標準的なグレードに抑え、シンプルな設計にすれば、費用を抑えることが可能です。

また、既存の間取りから大きく変更する場合や、水回りの位置を移動させる場合は、配管や配線の工事が大規模になるため、費用が高くなる傾向にあります。フルリノベーションは高額になりますが、それだけ住まいを根本から見直し、資産価値の向上も期待できる大規模な投資と言えるでしょう。

部分リノベーションの費用相場

部分リノベーションは、LDK(リビング・ダイニング・キッチン)だけ、あるいは水回り(キッチン、浴室、トイレ、洗面所)だけなど、特定の範囲に限定して工事を行う方法です。フルリノベーションに比べて費用を抑えやすく、気になる箇所から手軽に始められるのがメリットです。

費用は工事を行う箇所やその組み合わせによって大きく異なります。以下に代表的なケースの費用相場を挙げます。

- 水回り4点(キッチン、浴室、トイレ、洗面所)をまとめてリノベーションする場合:200万円~500万円程度

- 水回りは設備費用が高額になりがちですが、まとめて工事を行うことで、解体や配管工事などを効率化でき、個別に依頼するよりも費用を抑えられる場合があります。

- LDKと隣接する和室をつなげて、一つの広い空間にする場合:100万円~400万円程度

- 壁の撤去・新設、床・壁・天井の内装工事、照明の変更などが主な工事内容です。撤去する壁が構造上重要な耐力壁でないことが前提となります。床暖房の設置や、造作家具の製作などを加えると費用は上がります。

- 内装(壁紙・床材)を全面的に張り替える場合:50万円~150万円程度

- 使用する素材(壁紙の種類、フローリングの材質など)と施工面積によって費用が変動します。比較的低コストで部屋の雰囲気を一新できる人気の工事です。

部分リノベーションは、予算に応じて工事範囲を柔軟に調整できるのが大きな魅力です。例えば、「今回はまず老朽化が気になる水回りを一新し、数年後にリビングのリノベーションをしよう」といった段階的な計画も立てられます。どこを優先的に改修したいか、予算の上限はいくらかを明確にすることが、満足のいく部分リノベーションを実現する鍵となります。

【広さ別】フルリノベーションの費用相場

フルリノベーションの費用は、物件の広さ(専有面積)に大きく比例します。ここでは、代表的なマンションの広さ別に、フルリノベーションの費用相場と、その広さで実現しやすいリノベーションの具体例を詳しく解説します。費用相場は、前述の平米単価15万円~25万円を基準に算出しています。ご自身の住まいや検討中の物件の広さと照らし合わせながら、イメージを膨らませてみてください。

40平米〜50平米の場合

- 費用相場:約600万円~1,250万円

この広さは、主に単身者やDINKS(子供のいない共働き夫婦)向けのコンパクトなマンションに多く見られます。限られた空間をいかに有効活用し、快適で機能的な住まいにするかがリノベーションのポイントになります。

【実現できるリノベーションの例】

- 開放的なワンルームや1LDKへの変更:

細かく仕切られた2DKなどの間取りを、壁を取り払って広々としたワンルームや1LDKにすることで、実際の面積以上に開放感のある空間が生まれます。視線が抜けることで、空間に広がりと明るさをもたらします。 - 機能性を追求したコンパクトな設備:

キッチンや水回りは、コンパクトながらも使い勝手の良い製品を選ぶことが重要です。例えば、2口コンロのコンパクトキッチンや、タンクレスのトイレ、シャワーブースなどを採用することで、居住スペースをより広く確保できます。 - 収納の工夫で空間を最大化:

デッドスペースになりがちな壁面を有効活用した造作棚や、大容量のウォークインクローゼット(WIC)を設けることで、生活感を出さずにすっきりと暮らせます。ベッド下や廊下など、あらゆるスペースを収納として活用するアイデアが求められます。 - 視覚効果による空間演出:

内装を白や明るい色調で統一したり、間接照明を効果的に使ったりすることで、空間を広く見せることができます。また、大きな鏡を設置するのも有効な手法です。

60平米台の場合

- 費用相場:約900万円~1,650万円

カップルや、小さなお子様が一人いるファミリーなどに適した広さです。ライフスタイルの変化を見据えた、柔軟性のある間取りづくりがテーマとなります。

【実現できるリノベーションの例】

- ライフステージに合わせた間取り変更:

もともと3LDKの間取りを、LDKを拡張して2LDKにしたり、逆に2LDKに壁を新設して子供部屋や書斎をつくったりと、現在の家族構成や働き方に合わせた柔軟なプランニングが可能です。 - コミュニケーションが生まれるLDK:

家族が集まるLDKを住まいの中心に据えるプランが人気です。壁付けキッチンを対面式やアイランド型に変更すれば、料理をしながらリビングにいる家族との会話が弾みます。 - 効率的な家事動線と豊富な収納:

キッチンから洗面室、バルコニーへの動線をスムーズにする「回遊動線」を取り入れると、家事の効率が格段にアップします。また、家族全員の衣類をまとめて収納できるファミリークローゼットや、玄関横にシューズインクローク(SIC)を設けることで、家全体が片付きやすくなります。 - 在宅ワークスペースの確保:

リビングの一角にカウンターデスクを設けたり、寝室の一部をガラス戸で仕切って半個室のワークスペースをつくったりと、オンオフを切り替えられる空間づくりもこの広さなら実現しやすいでしょう。

70平米台の場合

- 費用相場:約1,050万円~1,925万円

ファミリー層に最も一般的な広さで、リノベーションの需要も非常に高いです。ある程度の広さが確保できるため、デザイン性・機能性ともに、よりこだわりの詰まったプランを実現できます。

【実現できるリノベーションの例】

- 家族の成長に対応できる子供部屋:

子供が小さいうちは広い一部屋として使い、将来的に2部屋に分けられるよう、ドアや照明、コンセントをあらかじめ2つずつ設置しておくといった、可変性のある設計が可能です。 - 広々としたLDKと多様な過ごし方:

20畳以上の広々としたLDKも夢ではありません。リビングの一角に畳コーナーを設けてくつろぎのスペースにしたり、スタディコーナーを設けたりと、一つの空間で家族が思い思いに過ごせる工夫ができます。 - 水回りの大幅な改善:

思い切って浴室や洗面所の位置を移動させるなど、より大胆なプランニングも検討可能になります(ただし、配管の制約や費用増に注意が必要)。洗面台を2つ設置したり、広い脱衣室を確保したりすることで、朝の混雑も解消できます。 - 素材へのこだわり:

床材に無垢フローリングやタイル、壁に珪藻土やデザイン性の高い壁紙を採用するなど、内装の素材にこだわることで、空間の質感を大きく向上させることができます。

80平米以上の場合

- 費用相場:約1,200万円~2,200万円以上

ゆとりのある広さで、二世帯同居や人数の多いファミリーにも対応可能です。基本的な居住スペースに加えて、趣味やライフスタイルを豊かにするための「+α」の空間を盛り込むことができます。

【実現できるリノベーションの例】

- 趣味や娯楽のための専用スペース:

防音室を設けてホームシアターや楽器演奏を楽しんだり、トレーニングジムをつくったり、アトリエや書庫を設けたりと、趣味を存分に楽しむための特別な部屋をつくる余裕が生まれます。 - 充実した収納計画:

ウォークインクローゼットやシューズインクロークはもちろんのこと、キッチン横に大容量のパントリー(食品庫)を設けたり、季節物やアウトドア用品を収納する納戸をつくったりと、収納に困らない暮らしが実現します。 - ラグジュアリーな水回り空間:

ホテルのような広々としたバスルームや、2ボウルの洗面カウンター、独立したトイレを2箇所設置するなど、水回り設備を充実させることができます。 - 二世帯同居を想定したプランニング:

玄関は共有しつつ、キッチンや浴室などの水回りを世帯ごとに設ける「部分共用型」の二世帯住宅へのリノベーションも可能です。プライバシーを確保しつつ、互いにサポートし合える住まいを実現できます。

【工事箇所別】部分リノベーションの費用相場

フルリノベーションほどの規模ではなく、気になる箇所だけを新しくしたい、というニーズに応えるのが「部分リノベーション」です。ここでは、特にリクエストの多い工事箇所別に、費用相場や工事内容、価格を左右するポイントを詳しく解説します。どこを、どのレベルまで改修したいかによって費用は大きく変わるため、優先順位を決める際の参考にしてください。

| 工事箇所 | 費用相場 | 主な工事内容と費用変動要因 |

|---|---|---|

| キッチン | 50万円~200万円 | システムキッチンのグレード、食洗機などのオプション、壁付け→対面などレイアウト変更の有無、周辺の内装工事 |

| 浴室・お風呂 | 60万円~200万円 | ユニットバスのグレード(保温・乾燥機能など)、在来工法→ユニットバスへの変更、サイズ変更、窓の有無 |

| トイレ | 20万円~50万円 | 便器のグレード(タンクレス、一体型、機能性)、手洗い器の新設、内装工事(壁・床)の有無 |

| 洗面所 | 20万円~60万円 | 洗面化粧台のグレード(造作か既製品か)、収納の追加、壁・床・天井の内装工事 |

| リビング・ダイニング | 50万円~300万円 | 床・壁・天井の内装材のグレード、造作家具の有無、照明計画の複雑さ、床暖房の設置など |

| 間取りの変更 | 30万円~200万円 | 壁の撤去・新設の規模、構造壁か否か、電気配線やスイッチの移設、撤去後の床・天井の補修範囲 |

| 内装(壁紙・床材) | 10万円~100万円 | 素材(ビニールクロス、無垢材フローリング、クッションフロアなど)、施工面積、下地処理の要否 |

キッチン

キッチンは毎日使う場所だからこそ、リノベーションによる満足度が高い箇所です。

費用相場は50万円~200万円と幅広く、主に「システムキッチンのグレード」と「レイアウト変更の有無」によって決まります。

- 低価格帯(50万円~100万円):

既存のキッチンと同じ位置・サイズで、標準グレードのシステムキッチンに交換する場合。I型(壁付け)キッチンが最もコストを抑えられます。 - 中価格帯(100万円~150万円):

食洗機や高機能なレンジフードなどのオプションを追加したり、少しグレードの高い扉材を選んだりできます。壁付けから対面式への変更など、小規模なレイアウト変更もこの価格帯で検討可能です。 - 高価格帯(150万円~200万円以上):

人気のアイランドキッチンやペニンシュラキッチンへの変更、海外製食洗機やデザイン性の高い水栓の導入、オーダーメイドのカップボードの設置など、デザインと機能にこだわったリノベーションが可能です。水回りの配管移動を伴う大幅なレイアウト変更は、費用が大きく上がる要因となります。

浴室・お風呂

一日の疲れを癒す浴室も、リノベーションで快適性が大きく向上します。

費用相場は60万円~200万円で、現在の浴室のタイプと新しいユニットバスのグレードが価格を左右します。

- 低価格帯(60万円~100万円):

既存のユニットバスを、同サイズの標準的なグレードの新しいユニットバスに交換する場合。 - 中価格帯(100万円~150万円):

保温効果の高い浴槽、浴室換気乾燥機、ミストサウナなど、機能性の高いユニットバスを選べます。また、従来のタイル張りの在来工法の浴室からユニットバスへ変更する場合も、この価格帯が目安となります。在来工法からの変更は、解体や下地処理、防水工事に追加費用がかかります。 - 高価格帯(150万円~200万円以上):

肩湯やジェットバスといったリラクゼーション機能が付いたハイグレードなユニットバスや、デザイン性の高い壁パネル、床材を選べます。浴室のサイズを大きくする工事も可能ですが、マンションの構造によっては限界があります。

トイレ

トイレは比較的小さな空間ですが、リノベーションで清潔感と快適性を大きく改善できます。

費用相場は20万円~50万円です。

- 低価格帯(20万円~30万円):

便器のみを新しいものに交換する場合。一般的なタンク付きの組み合わせ便器が主流です。 - 中価格帯(30万円~40万円):

便器交換と合わせて、壁紙や床のクッションフロアを張り替える内装工事を行う場合。タンクレストイレや、手洗いカウンター付きのトイレを選ぶこともできます。タンクレストイレは見た目がすっきりしますが、製品価格が高く、別途手洗い器の設置が必要になる場合があります。 - 高価格帯(40万円~50万円以上):

高機能なタンクレストイレの導入に加え、手洗い器の新設、収納棚の造作など、空間全体をデザインする場合。

洗面所

洗面所は、収納力や使い勝手の向上がリノベーションの主な目的となります。

費用相場は20万円~60万円です。

- 低価格帯(20万円~30万円):

既存の洗面化粧台を、同サイズの既製品に交換する場合。 - 中価格帯(30万円~50万円):

収納力の高い三面鏡タイプや、デザイン性の高い既製品の洗面化粧台への交換、および壁・床の内装工事を行う場合。 - 高価格帯(50万円~60万円以上):

カウンター、洗面ボウル、水栓、鏡などを自由に組み合わせる「造作洗面台」を製作する場合。デザインの自由度は格段に上がりますが、費用も既製品に比べて高くなります。洗面所のスペースを拡張したり、収納を大幅に増やしたりする工事も含まれます。

リビング・ダイニング

家族が集まる中心的な空間であるLDKは、内装材の変更だけでも大きく印象を変えられます。

費用相場は50万円~300万円と、工事内容によって大きく異なります。

- 内装中心(50万円~100万円):

壁紙の張り替え、フローリングの上張りや張り替えが主な工事。選ぶ素材のグレードで費用が変動します。 - 内装+α(100万円~200万円):

内装工事に加え、テレビボードや収納棚などの造作家具の設置、間接照明やダウンライトを取り入れた照明計画の変更などを行います。 - 大規模改修(200万円~300万円以上):

隣の部屋との壁を撤去して空間を広げる、床暖房を設置する、天井や壁の防音工事を行うなど、より大掛かりな工事がこの価格帯になります。

間取りの変更(壁の撤去・新設)

ライフスタイルの変化に合わせて間取りを変更するのは、リノベーションの醍醐味です。

費用相場は30万円~200万円で、工事の規模に比例します。

- 壁の新設:30万円~50万円程度

一部屋を二つに分けるなど、壁を新たにつくる工事。比較的安価に行えます。 - 壁の撤去:50万円~100万円程度

二部屋を一つにするなど、既存の壁を解体・撤去する工事。撤去する壁が、建物の構造を支える「耐力壁」の場合、撤去はできません。また、壁を撤去した後の床や天井、壁面の補修費用が別途必要になります。 - 大規模な間取り変更:100万円~200万円以上

複数の壁を撤去・新設し、部屋の配置を大きく変える場合。電気配線の移設やスイッチ・コンセントの増設なども伴い、費用は高額になります。

内装(壁紙・床材)

内装は、住まいの印象を決定づける重要な要素です。

費用相場は10万円~100万円で、素材と面積で決まります。

- 壁紙(クロス)の張り替え:

6畳の部屋で4万円~8万円程度。量産品のビニールクロスは安価ですが、デザイン性や消臭・防汚などの機能性を持つ「1000番台クロス」は価格が上がります。 - 床材の張り替え:

6畳の部屋で5万円~20万円程度。安価なクッションフロアや、既存の床の上に貼るだけのフロアタイル、複合フローリング、そして最も高価な無垢フローリングなど、素材によって価格は大きく異なります。無垢フローリングは、マンションの管理規約で定められた遮音規定をクリアする必要があるため注意が必要です。

リノベーション費用の内訳と変動するポイント

リノベーションの見積書を見ると、様々な項目が並んでいて複雑に感じるかもしれません。しかし、費用の構成を理解することで、どこにコストがかかっているのか、どこを調整すれば予算内に収められるのかが見えてきます。ここでは、リノベーション費用の主な内訳と、費用が変動する3つの重要なポイントについて解説します。

リノベーション費用の主な内訳

リノベーション費用は、大きく分けて「設計デザイン費」「本体工事費」「諸経費」の3つで構成されています。それぞれの割合は、工事内容によって多少変動しますが、おおよ-その目安を知っておくと良いでしょう。

| 費用項目 | 費用の目安(総額に対する割合) | 内容 |

|---|---|---|

| 設計デザイン費 | 約10%~15% | プランニング、デザイン提案、設計図面の作成、各種申請手続きの代行など |

| 本体工事費 | 約70%~80% | 実際の工事にかかる費用。材料費と人件費(手間賃)で構成される |

| 諸経費 | 約10%~20% | 現場管理費、廃材処分費、運搬費、保険料など、工事を円滑に進めるための経費 |

設計デザイン費

設計デザイン費は、リノベーションのプランを作成し、具体的な形に落とし込むための費用です。担当するデザイナーや設計士が、あなたの要望をヒアリングし、間取りプランや内装デザイン、カラースキームなどを提案します。また、工事に必要な詳細な図面の作成や、マンションの管理組合への提出書類の作成、建築確認申請(必要な場合)の手続き代行なども含まれます。

一般的に、総工事費の10%~15%が目安とされています。デザイン性の高い空間を求める場合や、著名な建築家に依頼する場合は、この割合が高くなることもあります。

本体工事費

本体工事費は、リノベーション費用の中で最も大きな割合を占める、総額の約70%~80%に相当する費用です。これは、実際に現場で行われる全ての工事にかかるコストであり、「材料費」と職人の「人件費(手間賃)」から成り立っています。

主な工事内容には以下のようなものがあります。

- 仮設工事費:工事期間中の養生(床や壁を傷つけないための保護)や、現場の清掃など。

- 解体工事費:既存の壁や床、設備などを撤去する費用。

- 木工事費:壁や天井の下地づくり、間仕切り壁の設置、造作家具の製作など、大工工事全般。

- 内装工事費:壁紙(クロス)や床材(フローリングなど)、天井材の仕上げ工事。

- 建具工事費:室内ドアやクローゼットの扉、窓枠などの設置・交換。

- 設備工事費:キッチン、浴室、トイレなどの設置や、給排水管、ガス管の配管工事。

- 電気工事費:照明器具の設置、配線の引き直し、コンセントやスイッチの増設・移設。

これらの各工事にかかる費用が積み重なって、本体工事費となります。

諸経費

諸経費は、工事を円滑に進めるために必要な、本体工事費以外の間接的な費用のことです。総工事費の約10%~20%が目安となります。見積書では「現場管理費」や「諸経費一式」とまとめて記載されることも多いですが、主な内訳は以下の通りです。

- 現場管理費:工事全体の進行を管理する現場監督の人件費や、工事に関する書類作成費用など。

- 廃材処分費:解体工事で発生した廃材を法律に則って処分するための費用。

- 運搬費:新しい建材や設備を現場まで運ぶための費用。

- 各種保険料:工事中の事故に備える労災保険や工事保険など。

- その他:工事車両の駐車場代、マンション管理組合への申請手数料など。

見積もりを確認する際は、この「諸経費」に何が含まれているのかを事前に確認しておくことが大切です。

費用が変動する3つのポイント

リノベーション費用は、いくつかの要因によって大きく変動します。予算計画を立てる上で、特に影響の大きい3つのポイントを理解しておきましょう。

① 設備・建材のグレード

リノベーション費用を最も大きく左右するのが、キッチンやユニットバスといった住宅設備や、床・壁などに使用する建材のグレードです。

例えば、システムキッチン一つをとっても、扉の素材、ワークトップの材質(ステンレス、人工大理石など)、食洗機やレンジフードの性能によって、価格は数十万円単位で変わります。ユニットバスも、保温機能や浴室乾燥機などのオプションを追加すれば、その分費用は上がります。

同様に、床材を一般的な複合フローリングにするか、質感の高い無垢フローリングにするか、壁を量産品のビニールクロスにするか、調湿効果のある珪藻土やデザイン性の高い輸入壁紙にするかによって、材料費と施工費の両方が大きく変動します。

予算内で理想の住まいを実現するためには、「どこにお金をかけたいか」という優先順位を明確にし、こだわりたい部分とコストを抑える部分でメリハリをつけることが非常に重要です。

② 間取り変更の規模

間取り変更の規模も、費用に大きく影響します。単に壁を一枚新設するだけなら比較的安価ですが、複数の壁を撤去・新設するような大規模な間取り変更は、解体費用や木工事費が増えるため高額になります。

特に注意が必要なのが、キッチンや浴室、トイレといった水回りの位置を移動させるケースです。これは、給排水管やガス管、換気ダクトの延長・移設といった大掛かりな配管工事が必要になるため、費用が大幅にアップします。マンションの場合、床下のスペースや配管を通すためのPS(パイプスペース)の位置に制約があり、希望通りの移動が物理的に不可能な場合も少なくありません。水回りの移動を検討する場合は、コストと実現可能性の両面から、リノベーション会社と慎重に相談する必要があります。

③ 物件の現状

リノベーションの対象となるマンションの現在の状態、特に築年数や劣化の度合いも費用を左右する隠れた要因です。

築年数が古い物件では、壁や床を解体した後に、想定外の問題が見つかることがあります。例えば、下地の腐食、断熱材の欠損、シロアリの被害などです。これらを補修・補強するための追加工事費用が発生する可能性があります。

また、特に1981年(昭和56年)以前の旧耐震基準で建てられたマンションや、2006年以前の一部の建物では、断熱材や壁材にアスベストが含まれている可能性があります。アスベストが発見された場合、法律に則った専門的な除去工事が必要となり、数十万円から百万円以上の追加費用がかかることもあります。

こうした予期せぬ出費に備えるため、工事費全体の5%~10%程度の予備費をあらかじめ予算に組み込んでおくことを強くおすすめします。

リノベーション費用以外にかかる諸費用

マンションリノベーションの計画を立てる際、多くの人がリノベーション会社から提示される「工事費の見積もり」にばかり注目しがちです。しかし、理想の住まいを手に入れるまでには、工事費以外にも様々な費用(諸費用)が発生します。これらの費用を見落としていると、後で資金計画が大幅に狂ってしまう可能性があります。ここでは、リノベーション費用とは別に、事前に準備しておくべき主な諸費用について解説します。

| 諸費用の種類 | 内容と費用の目安 |

|---|---|

| ローン関連費用 | 金融機関に支払う手数料など。借入額の2%~5%程度が目安。 |

| 仮住まいの費用 | 工事期間中の仮住まいの家賃や敷金・礼金など。家賃×工事月数+初期費用。 |

| 引っ越し費用 | 現在の住まい→仮住まい、仮住まい→新居への2回分の費用。10万円~30万円程度。 |

| 家具・家電購入費用 | 新しい空間に合わせて購入する家具や家電の費用。予算に応じて変動。 |

| その他 | 不動産取得税、登記費用(中古マンション購入時)、火災保険料、管理組合への申請料など。 |

ローン関連費用

リノベーション費用をローンで賄う場合、借入額そのものとは別に、金融機関に支払う手数料などが発生します。これらの費用はローン契約時に必要となるため、現金で準備しておく必要があります。

- 事務手数料:金融機関に支払う手続きのための手数料。借入額の2.2%(税込)といった定率型や、数万円の定額型があります。

- 保証料:万が一返済が滞った場合に、保証会社に返済を肩代わりしてもらうための費用。金利に上乗せするタイプと、契約時に一括で支払うタイプがあります。

- 印紙税:ローン契約書(金銭消費貸借契約書)に貼る印紙代。借入額によって金額が決まります。

- 抵当権設定費用:ローンを組む物件に金融機関が抵当権を設定するための登記費用。登録免許税と司法書士への報酬が含まれます。

これらの費用は金融機関やローン商品によって異なるため、総額で借入額の2%~5%程度を見ておくと安心です。

仮住まいの費用

フルリノベーションのように、住みながらの工事が難しい大規模な改修を行う場合、工事期間中は別の場所に住む必要があります。この「仮住まい」にかかる費用も、大きな出費の一つです。

- 家賃:工事期間中の仮住まいの家賃。工事期間が2~3ヶ月であれば、その月数分の家賃が必要です。

- 敷金・礼金・仲介手数料:賃貸物件を契約する際の初期費用。

- 火災保険料、保証会社利用料など

工事期間が予定より延びてしまうと、その分仮住まいの費用も増えてしまいます。ウィークリーマンションやマンスリーマンションは家具・家電付きで初期費用が抑えられる場合がありますが、通常の賃貸より割高になることもあります。工事期間と合わせて、どのくらいの費用がかかるかを事前にシミュレーションしておくことが重要です。

引っ越し費用

仮住まいが必要な場合、引っ越しも2回発生します。

- 現在の住まい → 仮住まい

- 仮住まい → リノベーション後の新居

引っ越しの費用は、荷物の量や移動距離、時期(繁忙期は高くなる)によって変動しますが、2回分で10万円~30万円程度は見込んでおくと良いでしょう。また、仮住まいに全ての荷物が収まらない場合は、トランクルームを借りる費用も別途必要になることがあります。

家具・家電購入費用

「せっかく空間が新しくなるのだから、家具や家電も一新したい」と考えるのは自然なことです。新しいリビングに合わせたソファやダイニングテーブル、最新のドラム式洗濯乾燥機や大型冷蔵庫など、欲しいものをリストアップしていくと、あっという間に予算が膨らんでしまうことも少なくありません。

リノベーションのプランニングと並行して、新しい家具や家電にどのくらいの費用をかけるかをあらかじめ決めておきましょう。リノベーション費用とは別に、50万円~200万円程度の予算を確保しておくのが一般的です。後から慌てないように、リノベーションの総予算の中に、家具・家電購入費用の枠を最初から組み込んでおくことを強くおすすめします。これらの諸費用を事前に把握し、資金計画に含めておくことで、安心してリノベーションプロジェクトを進めることができます。

マンションリノベーションの費用を抑える6つのコツ

理想の住まいを追求すればするほど、リノベーション費用は膨らみがちです。しかし、いくつかのポイントを押さえることで、クオリティを維持しながら賢く費用を抑えることが可能です。ここでは、マンションリノベーションの費用を効果的に抑えるための6つの実践的なコツをご紹介します。

① こだわる部分に優先順位をつける

コストコントロールの最も基本的かつ重要なステップは、「こだわりたい部分」と「妥協できる部分」を明確に分けることです。すべてを最高級のグレードで揃えようとすれば、予算はいくらあっても足りません。

まずは、家族で話し合い、「絶対に譲れない条件」をリストアップしてみましょう。例えば、

- 「毎日使うキッチンは、使い勝手とデザインを最優先したい」

- 「リビングの床は、足触りの良い無垢材にしたい」

- 「収納はとにかくたくさん欲しいので、ウォークインクローゼットは必須」

といった具体的な要望です。

一方で、「寝室の壁紙はシンプルなもので良い」「来客が少ないので、トイレのグレードは標準的で構わない」といった、優先度の低い項目も洗い出します。このように「選択と集中」を行うことで、かけるべきところにお金をかけ、削れるところは大胆にコストカットする、というメリハリの効いた予算配分が可能になります。

② シンプルなデザインや間取りにする

工事の費用は、職人の手間、つまり工数に大きく影響されます。複雑なデザインや間取りは、それだけ工事の手間が増え、結果として人件費が高くなります。

費用を抑えるためには、できるだけシンプルなデザインや間取りを心がけることが有効です。

- 凹凸の少ない、四角い空間構成にする: 壁の凹凸やアール(曲線)壁などは、施工が複雑になりコストアップの要因です。シンプルな箱型の空間は、コストを抑えられるだけでなく、家具の配置がしやすく、空間を広く見せる効果もあります。

- 造作工事を減らす: オーダーメイドの造作家具や棚は、デザインの自由度が高い反面、既製品に比べて高価です。費用を抑えたい場合は、デザイン性の高い既製品の家具や、IKEAなどの組み立て家具をうまく活用するのも一つの手です。

- 間取り変更を最小限にする: 特に水回りの位置移動は、配管工事が絡むため費用が跳ね上がります。既存の間取りや配管位置を活かしたプランを検討することで、大幅なコストダウンにつながります。

③ 既存の使える設備は再利用する

リノベーションというと、すべてを新しくしなければならないと考えがちですが、必ずしもそうではありません。まだ十分に使える設備や建具は、積極的に再利用(リユース)しましょう。

例えば、設置して数年しか経っていないエアコンや給湯器、コンロなどは、無理に交換する必要はありません。また、室内ドアやクローゼットの扉、照明器具なども、デザインが新しい空間に合えば、塗装やクリーニングを施すだけで見違えるようにきれいになります。

ただし、注意点もあります。古い設備は、数年後に故障して交換費用が発生する可能性があります。目先のコスト削減だけでなく、長期的な視点で交換するか再利用するかを判断することが大切です。リノベーション会社の担当者と相談しながら、賢く判断しましょう。

④ 国や自治体の補助金・助成金制度を活用する

リノベーションの内容によっては、国や地方自治体が実施している補助金や助成金制度を利用できる場合があります。これらを活用すれば、数十万円単位で費用負担を軽減できる可能性があり、使わない手はありません。

対象となることが多い工事は、主に以下の3つの分野です。

- 省エネ関連: 窓の断熱改修(内窓設置や複層ガラスへの交換)、壁・床・天井の断熱工事、高効率給湯器の設置など。

- バリアフリー関連: 手すりの設置、段差の解消、廊下幅の拡張、引き戸への変更など。

- 耐震関連: 耐震補強工事(マンション全体での実施が主ですが、個別の補助金がある場合も)。

これらの制度は、申請期間や予算の上限が定められており、工事着工前に申請が必要な場合がほとんどです。また、自治体によって制度の有無や内容が大きく異なります。リノベーションを計画し始めたら、できるだけ早い段階で、リノベーション会社やお住まいの自治体のウェブサイト、窓口で情報を確認しましょう。(参照:地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト(住宅リフォーム推進協議会)など)

⑤ 複数の会社から相見積もりを取る

リノベーション会社を選ぶ際に、1社だけの見積もりで決めてしまうのは非常に危険です。適正な価格やサービス内容を見極めるために、必ず2~3社以上の会社から相見積もりを取りましょう。

相見積もりを取ることで、以下のようなメリットがあります。

- 費用の比較: 同じ工事内容でも、会社によって見積もり金額は異なります。各社の価格を比較することで、おおよその相場観が掴めます。

- 提案内容の比較: 会社ごとに得意なデザインや工法が違うため、自分では思いつかなかったようなプランの提案を受けられることがあります。

- 担当者との相性確認: リノベーションは、担当者と二人三脚で進めていくプロジェクトです。打ち合わせを通じて、こちらの要望をしっかり汲み取ってくれるか、信頼できる相手かを見極める良い機会になります。

ただし、単に一番安い会社を選ぶのは避けるべきです。なぜその価格が安いのか、必要な工事項目が抜けていないか、使用する建材のグレードは適切かなど、見積もりの内容を詳細に比較検討することが重要です。

⑥ ワンストップリノベーション会社を検討する

「中古マンションを購入してリノベーションしたい」と考えている場合、物件探しから設計・施工までを一つの会社が一貫してサポートしてくれる「ワンストップリノベーション」は、費用を抑える上で有効な選択肢の一つです。

ワンストップサービスを利用すると、不動産仲介とリノベーションを別々の会社に依頼する場合に比べて、以下のようなコストメリットが期待できます。

- 仲介手数料の割引: 会社によっては、自社でリノベーションを行うことを条件に、物件購入時の仲介手数料を割引してくれる場合があります。

- 連携によるコスト削減: 設計と施工が同じ社内で行われるため、情報伝達がスムーズで無駄なコストが発生しにくいです。

- ローンの一本化: 物件購入費用とリノベーション費用をまとめて住宅ローンとして組む手続きがスムーズに進み、金利の低いローンを利用しやすくなります。

すべてのケースで安くなるとは限りませんが、手間とコストの両面でメリットが大きいため、中古マンションのリノベーションを検討するなら、ぜひ候補に入れておきたい選択肢です。

始める前に知っておきたいマンションリノベーションの注意点

理想の住まいを夢見てスタートするマンションリノベーションですが、戸建てと違って、マンションには様々な制約やルールが存在します。これらを事前に理解しておかないと、「やりたかった工事ができなかった」「近隣とトラブルになってしまった」といった事態に陥りかねません。ここでは、リノベーションを始める前に必ず知っておくべき3つの重要な注意点を解説します。

マンションの管理規約を必ず確認する

マンションは、区分所有者全員の財産である「共用部分」と、個人の所有物である「専有部分」で構成されています。リノベーションができるのは、原則として専有部分のみです。そして、その専有部分の工事に関しても、マンションごとに定められた「管理規約」というルールに従わなければなりません。

管理規約の確認は、リノベーションの計画を立てる上で最も重要かつ最初のステップです。 リノベーション会社との打ち合わせを始める前に、必ず管理規約の写しを入手し、内容を読み込んでおきましょう。特に確認すべきポイントは以下の通りです。

専有部分と共用部分の範囲

どこまでが自分で自由にできる専有部分で、どこからが手をつけてはいけない共用部分なのかを正確に把握する必要があります。一般的には以下のようになっていますが、必ずご自身のマンションの管理規約で確認してください。

- 専有部分:

- 室内の壁、床、天井(コンクリート躯体を除く内側部分)

- 間仕切り壁

- 室内の設備(キッチン、浴室、トイレなど)

- 室内の配管・配線(専有部分内)

- 共用部分:

- コンクリートの壁・床・天井(構造躯体)

- 玄関ドア(内側の塗装は専有部分、ドア本体や鍵は共用部分が一般的)

- 窓サッシ・網戸・窓ガラス

- バルコニー、ベランダ、専用庭

- 共用の廊下や階段

- 建物全体の配管(PS内など)、電気の幹線

特に、玄関ドアや窓サッシは共用部分であるため、勝手に交換することはできません。 断熱性や防音性を高めるために内窓(二重窓)を設置することは、専有部分の工事として認められるケースが多いです。

床材や資材の制限

マンションで最も多いトラブルの一つが、階下への生活音(騒音)です。これを防ぐため、多くのマンションの管理規約では、床材の遮音性能について厳しい規定が設けられています。

- 遮音等級(L値):

床材の遮音性能は「L値(L-40、L-45など)」という数値で表され、数値が小さいほど遮音性能が高いことを示します。管理規約で「L-45以下の床材を使用すること」といった規定が定められているのが一般的です。 - 使用できる床材の制限:

この規定により、憧れの無垢フローリングやタイルなど、音が響きやすい素材の使用が禁止または制限されている場合があります。フローリングにする場合は、遮音性能を持つクッション材を下地に敷くことが義務付けられているケースも多くあります。希望する床材が使えるかどうか、必ず事前に確認しましょう。

工事可能な時間帯のルール

工事中は、騒音や振動、作業員の出入り、資材の搬入などで、他の居住者に迷惑をかけることになります。そのため、管理規約や使用細則で、工事を行える曜日や時間帯が厳しく定められています。

- 例:「平日の午前9時~午後5時まで」「土曜日は音の出ない作業のみ可」「日曜・祝日は工事不可」など。

このルールは、リノベーションの工期に直接影響します。また、工事を始める前に、管理組合へ「リフォーム工事申請書」などの書類を提出し、承認を得る必要があります。これらの手続きもリノベーション会社がサポートしてくれますが、施主としてルールを把握しておくことが大切です。

建物の構造による制約

マンションの構造によっても、間取り変更の自由度は大きく左右されます。マンションの主な構造には「ラーメン構造」と「壁式構造」の2種類があります。

- ラーメン構造:

柱と梁で建物を支える構造です。比較的築年数の新しい、中高層マンションに多く採用されています。室内の壁は、部屋を仕切るためだけの「間仕切り壁」であることが多いため、構造上重要な一部の壁(耐力壁)を除いて、比較的自由に撤去・移動でき、間取り変更の自由度が高いのが特徴です。 - 壁式構造:

柱や梁の代わりに、鉄筋コンクリートの「壁」で建物を支える構造です。主に5階建て以下の低層マンションに見られます。室内の壁の多くが建物を支える「耐力壁」であるため、これらの壁は一切撤去することができません。 そのため、ラーメン構造に比べて間取り変更には大きな制約があります。

ご自身のマンションがどちらの構造であるかは、図面などで確認できます。リノベーション会社に現地調査を依頼すれば、どの壁が撤去可能かプロの視点で判断してもらえます。

近隣住民への挨拶と配慮

リノベーション工事を円滑に進め、工事完了後も良好なご近所付き合いを続けるために、近隣住民への事前の挨拶と配慮は不可欠です。

工事が始まれば、どれだけ気をつけていても、騒音や振動、共用廊下での作業員の往来、エレベーターの使用などが発生します。事前に何の知らせもなければ、近隣住民は不快に感じ、クレームやトラブルに発展しかねません。

着工の1週間~2週間前には、リノベーション会社の担当者と一緒に、両隣と上下階の住戸へ挨拶に伺うのがマナーです。その際に、工事の期間や内容、作業時間帯などを説明し、粗品(タオルや洗剤など)を持参すると、より丁寧な印象を与えられます。

工事期間中も、共用部分を汚さない、作業時間を守るといった基本的なルールを、リノベーション会社に徹底してもらうようお願いしましょう。こうした小さな配慮の積み重ねが、トラブルを未然に防ぎ、快適な新生活のスタートにつながります。

資金計画に役立つローンと減税制度

マンションリノベーションにはまとまった資金が必要となります。自己資金だけで賄うのが難しい場合、ローンを利用するのが一般的です。また、特定の条件を満たすリノベーションを行うことで、税金が還付される減税制度も活用できます。ここでは、賢い資金計画のために知っておきたいローンと減税制度について解説します。

利用できるローンの種類

リノベーションで利用できるローンは、主に「住宅ローン(リノベーション費用一体型)」と「リフォームローン」の2種類です。それぞれに特徴があり、状況によってどちらが適しているかが異なります。

| ローンの種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 住宅ローン(一体型) | 物件購入費用とリノベーション費用をまとめて借り入れる | 金利が低い 返済期間が長い(最長35年など) 月々の返済額を抑えられる |

審査が厳しい 手続きが煩雑で時間がかかる 物件購入と同時に申し込む必要がある |

| リフォームローン | リノベーション費用のみを借り入れる | 審査が比較的緩やか 手続きが簡単で融資実行が早い 担保が不要な場合が多い |

金利が高い 返済期間が短い(最長10~15年など) 借入限度額が低い傾向がある |

住宅ローン(リノベーション費用一体型)

これから中古マンションを購入してリノベーションを行う場合に最適なのが、この一体型住宅ローンです。物件の購入代金とリノベーション工事費を一つのローンとしてまとめて借り入れることができます。

最大のメリットは、リフォームローンに比べて金利が非常に低く、返済期間も最長35年といった長期で設定できる点です。これにより、月々の返済負担を大きく軽減できます。中古マンション購入+リノベーションをワンストップで提供する会社を利用すると、金融機関との連携がスムーズで、この一体型ローンを組みやすくなります。

ただし、通常の住宅ローンと同様に審査が厳しく、個人の信用情報や物件の担保価値などが詳しく審査されます。また、工事の見積書などをローン申し込み時に提出する必要があるため、物件購入とリノベーション計画を並行して進める必要があります。

リフォームローン

すでに所有しているマンションをリノベーションする場合や、住宅ローンとは別にリノベーション費用を借りたい場合に利用するのがリフォームローンです。

住宅ローンに比べて審査基準が緩やかで、手続きも簡単なため、スピーディーに融資を受けられるのがメリットです。担保を必要としない無担保型のローンも多く、手軽に利用できます。

その反面、金利は住宅ローンよりも高く設定されており、返済期間も10年~15年程度と短いのが一般的です。そのため、月々の返済額は高くなる傾向があります。借入限度額も住宅ローンよりは低め(500万円~1,000万円程度)に設定されていることが多いです。比較的小規模な部分リノベーションや、つなぎ資金として利用するのに適しています。

活用できる減税制度

一定の要件を満たすリノベーション工事を行うと、所得税や固定資産税が控除される減税制度を利用できます。賢く活用することで、実質的な負担を軽減できます。

主な減税制度は以下の通りです。

- 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除):

住宅ローンを利用してリノベーションを行った場合に、年末のローン残高の0.7%が、最大13年間にわたって所得税(および一部住民税)から控除される制度です。増改築の場合、工事費用が100万円超であることなどの要件があります。中古マンション購入と同時にリノベーションを行う場合も対象となります。

(参照:国税庁 No.1213 住宅を新築や新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)) - 特定の改修工事を行った場合の所得税額の特別控除(ローン型/投資型):

ローンを利用しない場合でも、自己資金で対象となる工事を行った際に利用できる制度があります(投資型減税)。

対象となる工事は主に以下の3つです。- 耐震リフォーム: 1981年5月31日以前に建築された住宅が対象。

- バリアフリーリフォーム: 高齢者や要介護者が居住するための、手すり設置、段差解消などの工事。

- 省エネリフォーム: 全ての居室の窓の断熱工事や、床・壁・天井の断熱工事など。

これらの減税制度には、それぞれ床面積、所得、工事内容、工事費用などに細かい要件が定められています。 また、制度の内容は税制改正によって変更されることがあります。利用を検討する際は、必ず国税庁のウェブサイトで最新の情報を確認するか、リノベーション会社や税務署、税理士などの専門家に相談しましょう。

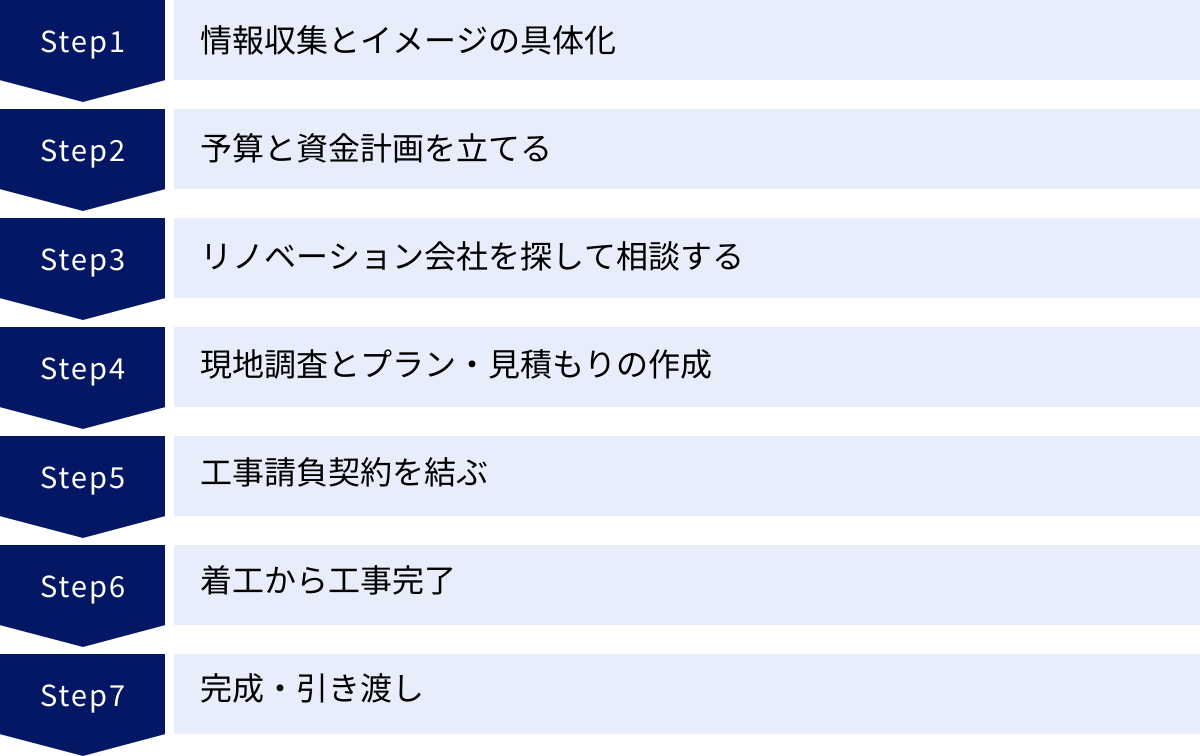

マンションリノベーションの基本的な流れ7ステップ

「リノベーションをしたい」と思っても、何から手をつけて良いのか、どのような順番で進んでいくのか、わからないことだらけで不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、情報収集から完成・引き渡しまでの基本的な流れを7つのステップに分けて解説します。全体像を把握することで、計画的に、そして安心してプロジェクトを進めることができます。

① 情報収集とイメージの具体化

すべての始まりは、「どんな暮らしがしたいか」をイメージすることです。

まずは、インターネットの施工事例サイト(PinterestやInstagramなど)、住宅雑誌、リノベーション会社のウェブサイトなどを活用して、好きなデザインや間取り、内装のアイデアをたくさん集めましょう。

「こんなキッチンにしたい」「このリビングの雰囲気が好き」といった断片的なイメージでも構いません。気に入った写真や情報をスクラップブックやフォルダにまとめていくと、自分の好みの傾向が見えてきます。

同時に、現在の住まいに対する不満点(収納が少ない、動線が悪い、部屋が暗いなど)を書き出してみるのも有効です。理想のイメージと現状の課題を整理することで、リノベーションで実現したいことの輪郭がはっきりしてきます。

② 予算と資金計画を立てる

理想のイメージがある程度固まったら、次に考えるべきは「お金」のことです。リノベーションにかけられる総予算を決めましょう。

- 自己資金はいくら用意できるか?

- ローンはいくら借りるか?(または、借りられるか?)

- 親からの援助はあるか?

これらの要素から、リノベーションの工事費に充てられる上限額を算出します。このとき、工事費以外にかかる諸費用(仮住まい費用、引っ越し代、家具購入費など)や、万が一の追加工事に備えた予備費(総工事費の5~10%)も忘れずに考慮に入れることが、無理のない資金計画の鍵となります。

③ リノベーション会社を探して相談する

予算の目処が立ったら、いよいよパートナーとなるリノベーション会社を探します。リノベーションを手がける会社には、設計事務所、工務店、リノベーション専門会社など、様々なタイプがあります。

- 設計事務所: デザイン力が高く、個性的な空間づくりが得意。設計と施工が分離している。

- 工務店: 施工がメイン。地域に密着し、職人の技術力に定評がある。

- リノベーション専門会社: デザインから施工まで一貫して行う。物件探しからサポートするワンストップサービスを提供している会社も多い。

会社のウェブサイトで施工事例を見て、自分の好みに合う会社を2~3社ピックアップし、相談会や個別相談に申し込みましょう。ステップ①でまとめたイメージや要望を伝え、会社の考え方や担当者との相性を確認します。

④ 現地調査とプラン・見積もりの作成

相談した会社の中から、さらに詳しく話を進めたい会社を選び、現地調査(現調)を依頼します。会社の担当者が実際にリノベーション対象のマンションを訪れ、採寸や構造、配管の位置、劣化状況などをプロの目で確認します。

この現地調査の結果と、あなたの要望に基づいて、リノベーション会社は具体的なプラン(平面図、デザイン案など)と、詳細な見積書を作成します。複数の会社からプランと見積もりを提出してもらい、内容をじっくり比較検討しましょう。金額だけでなく、提案内容が自分の希望を叶えるものになっているか、なぜこのプランになったのかという説明に納得できるかが重要です。

⑤ 工事請負契約を結ぶ

プランと見積もりに納得し、「この会社に任せたい」という一社が決まったら、「工事請負契約」を締結します。これは、リノベーション工事の内容、金額、工期、支払い条件などを法的に約束する非常に重要な契約です。

契約書にサインする前に、以下の点を必ず確認しましょう。

- 最終的な見積もりの内容と金額

- 設計図面(仕様書)の内容

- 工事の開始日と完了予定日

- 費用の支払いスケジュール(着工時、中間時、完了時など)

- 遅延やトラブルが発生した場合の取り決め

- 保証やアフターサービスの内容

疑問点や不明な点があれば、些細なことでも必ず質問し、納得した上で契約に臨むことが大切です。

⑥ 着工から工事完了

契約が完了し、マンション管理組合への工事申請が承認されたら、いよいよ工事のスタートです。

まずは、近隣住民への挨拶回りを行います。その後、養生(共用部や室内を保護すること)をしてから、解体工事が始まります。解体、配管・配線工事、木工事、内装仕上げ工事といった順で、プランに沿って工事が進んでいきます。

工事期間中も、定期的に現場に足を運び、進捗状況を確認することをおすすめします。図面だけではわからなかった部分や、現場で見て変更したくなった点などがあれば、早めに現場監督や担当者に相談しましょう。

⑦ 完成・引き渡し

すべての工事が完了すると、リノベーション会社による社内検査が行われ、その後、施主(あなた)が立ち会いのもとで最終チェック「施主検査(竣工検査)」を行います。

契約書や設計図面通りに仕上がっているか、床や壁に傷や汚れはないか、建具や設備の動作に問題はないかなど、隅々まで細かく確認します。もし修正してほしい箇所が見つかった場合は、この場で指摘し、手直しを依頼します(手直し工事)。

すべてのチェックが完了し、問題がなければ、鍵や設備の保証書、取扱説明書などを受け取り、「引き渡し」となります。いよいよ、夢に描いた新しい住まいでの生活がスタートします。

中古マンション購入+リノベーションという選択肢

理想の住まいを手に入れる方法として、新築マンションの購入を考える方は多いでしょう。しかし近年、「中古マンションを購入して、自分好みにリノベーションする」という選択肢が、新たなスタンダードとして注目を集めています。この「中古+リノベーション(リノベ)」には、新築にはない多くの魅力と可能性があります。

中古マンション+リノベーションのメリット

なぜ、あえて中古マンションを選び、リノベーションに時間と費用をかけるのでしょうか。そこには、コスト、自由度、立地の3つの大きなメリットが存在します。

新築より費用を抑えやすい

最大のメリットは、コストパフォーマンスの高さです。一般的に、同じエリア・同じ広さの物件で比較した場合、中古マンションは新築マンションよりも価格が安く設定されています。

もちろん、リノベーション費用は別途かかりますが、物件価格とリノベーション費用を合計したトータルコストで比較しても、新築を購入するより安く収まるケースが多いのです。例えば、新築では予算オーバーになってしまうような人気のエリアでも、中古マンションなら手が届く可能性があります。そして、新築との差額分をリノベーション費用に充てることで、内装や設備にお金をかけ、より質の高い住空間を実現できます。

理想の間取りやデザインを実現できる

新築マンションや建売住宅は、すでに間取りや内装が完成しており、購入者が変更できる範囲は限られています。良くも悪くも「最大公約数的」な設計になっていることが多く、自分のライフスタイルに完全にフィットするとは限りません。

その点、中古マンションのリノベーションは、内装を一度スケルトン(骨組み)の状態に戻してから、完全に自由な発想で空間を再構築できます。

「広い土間収納が欲しい」「リビングにハンモックを吊るしたい」「壁一面を本棚にしたい」といった、自分の趣味やライフスタイルを反映した、世界に一つだけのオーダーメイドの住まいをつくることができるのです。これは、リノベーションならではの最大の醍醐味と言えるでしょう。

物件の選択肢が広がる

都市部では、新築マンションを建設できる土地が限られており、供給数も減少傾向にあります。特に、駅に近い、利便性の高いエリアでは、新築物件を見つけること自体が困難です。

一方、中古マンションは、常に市場に多くの物件が存在しています。そのため、新築に絞って探すよりも、圧倒的に多くの物件の中から選ぶことが可能です。これにより、「駅徒歩5分以内」「小学校の学区内」「公園が近い」といった、立地条件を優先して住まい探しができるようになります。住環境を重視する人にとって、これは非常に大きなメリットです。

ワンストップリノベーションとは

「中古マンション+リノベーション」という選択肢の魅力を最大限に引き出し、そのプロセスをスムーズにしてくれるのが「ワンストップリノベーション」というサービスです。

ワンストップリノベーションとは、その名の通り、①物件探し(不動産仲介)、②資金計画(ローン手続きのサポート)、③設計・デザイン、④施工管理、という一連のプロセスを、すべて一つの窓口(会社)で完結できるサービスのことです。

従来は、不動産会社で物件を探し、銀行でローンを相談し、設計事務所やリノベーション会社に設計・施工を依頼する、というように、それぞれの専門家と個別にやり取りする必要がありました。これには多くの手間と時間がかかり、各所との連携がうまくいかないリスクもありました。

ワンストップリノベーションを利用すると、以下のようなメリットがあります。

- 手間と時間の削減: 窓口が一つになるため、打ち合わせや連絡の手間が大幅に省けます。購入とリノベーションのスケジュール調整もスムーズです。

- リノベーションに適した物件探し: リノベーションの専門家が物件探しの段階から同行し、「この物件は構造的に間取り変更しやすいか」「希望のリノベーションが実現可能か」といったプロの視点でアドバイスをくれるため、購入後の「こんなはずじゃなかった」という失敗を防げます。

- 資金計画の円滑化: 物件価格とリノベーション費用を合算した総額で資金計画を立て、金利の低い「住宅ローン(一体型)」を組むための手続きをスムーズにサポートしてくれます。

- 総予算の管理がしやすい: 物件購入からリノベーションまでの総予算を初期段階で把握し、予算内で最適な物件とリノベーションプランをセットで提案してくれるため、コスト管理が容易になります。

もちろん、会社によって提案できる物件やデザインの幅に違いがあるなどの側面もありますが、中古マンション購入とリノベーションを考えている人にとって、ワンストップサービスは非常に心強く、合理的な選択肢です。自分たちの理想の暮らしを実現してくれる、信頼できるパートナーとしてのワンストップリノベーション会社を見つけることが、プロジェクト成功の鍵を握っていると言えるでしょう。