お風呂は一日の疲れを癒す大切な空間です。しかし、冬場の寒さ、滑りやすい床、掃除の手間、古くなった設備など、日々の暮らしの中で悩みを感じている方も少なくないでしょう。こうした悩みを解決するためにお風呂リフォームを検討する際、大きなハードルとなるのが費用面です。

実は、お風呂リフォームには国や地方自治体が実施する様々な補助金制度が利用できることをご存知でしょうか。これらの制度は、省エネ性能の向上やバリアフリー化、子育て世帯の支援などを目的としており、要件を満たせば数十万円単位でリフォーム費用を抑えることが可能です。

しかし、補助金制度は種類が多く、それぞれに対象者や条件、申請期間が定められているため、「どの制度が自分に合うのか分からない」「手続きが難しそう」と感じてしまうかもしれません。

この記事では、2024年最新の情報に基づき、お風呂リフォームで利用できる補助金制度の種類と条件、申請の流れ、そして利用する際の注意点まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。これからお風呂リフォームを計画している方は、ぜひこの記事を参考にして、お得に快適なバスルームを実現してください。

目次

【2024年版】お風呂リフォームで利用できる補助金制度の全体像

お風呂リフォームを検討する際に活用できる補助金制度は、大きく分けて「国の補助金制度」「地方自治体の補助金制度」「介護保険の住宅改修制度」の3つに分類されます。それぞれの制度は目的や対象が異なり、ご自身の状況やリフォームの内容によって利用できるものが変わってきます。まずは、これらの制度の全体像を把握し、自分がどのカテゴリーに当てはまるのかを理解することから始めましょう。

これらの制度は、単独で利用するだけでなく、条件によっては組み合わせて利用できる場合もあります。複数の制度を賢く活用することで、リフォームにかかる自己負担額を大幅に軽減できる可能性があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の計画に最適な補助金を見つけるための第一歩として、以下の解説をお読みください。

国の補助金制度

国が主体となって実施する補助金制度は、日本全国どこにお住まいの方でも利用できるのが大きな特徴です。その主な目的は、国策として推進されている「住宅の省エネルギー化」「子育て支援」「住宅ストックの長寿命化」などにあります。

例えば、エネルギー価格の高騰を背景に、政府は住宅の断熱性向上や高効率な設備の導入を強く推奨しています。お風呂リフォームにおいては、高断熱浴槽の設置や節湯水栓への交換、高効率給湯器の導入などがこれに該当し、補助金の対象となるケースが多くあります。また、少子化対策の一環として、子育て世帯や若者夫婦世帯が行うリフォームを支援する制度も設けられています。

国の補助金は、予算規模が大きく、補助額も比較的高額になる傾向がありますが、その分、申請期間が定められており、予算上限に達し次第、期間内であっても受付が終了してしまう点には注意が必要です。そのため、最新の情報を常にチェックし、早めに準備を進めることが重要になります。後ほど詳しく解説する「子育てエコホーム支援事業」や「給湯省エネ2024事業」などが、この国の補助金制度の代表例です。

地方自治体の補助金制度

国とは別に、都道府県や市区町村といった地方自治体が独自に実施している補助金・助成金制度も数多く存在します。これらの制度は、国の制度とは異なる目的を持っていることが多く、その地域ならではの特色が反映されています。

例えば、地域経済の活性化を目的として「地元(市内・町内)の施工業者に工事を発注すること」を条件とするものや、移住・定住の促進、空き家対策、三世代同居の支援、耐震化の促進など、自治体が抱える課題解決に向けた多種多様な制度があります。

お風呂リフォームに関連するものでは、省エネ改修やバリアフリー改修に対する助成のほか、単なる住宅リフォーム全般に対して費用の一部を補助するものまで様々です。国の補助金と異なり、利用できるのはその自治体内に居住(または住宅を所有)している人に限定されます。

自治体の補助金は、国の制度に比べて予算規模が小さく、募集期間が短かったり、抽選や先着順ですぐに締め切られたりすることが多いため、こまめな情報収集が不可欠です。お住まいの自治体のホームページを確認したり、役所の担当窓口に問い合わせたりして、利用できる制度がないか積極的に探してみましょう。国の補助金との併用が認められている場合も多く、組み合わせることでさらなる費用削減が期待できます。

介護保険の住宅改修制度

介護保険制度の中に設けられている「住宅改修費の支給」も、お風呂リフォームで活用できる重要な制度の一つです。この制度の目的は、要介護認定または要支援認定を受けた高齢者などが、心身の状態に合わせて自宅で安全かつ自立した生活を継続できるように支援することにあります。

そのため、対象となる工事は、一般的なリフォームとは異なり、明確にバリアフリー化を目的としたものに限定されます。お風呂リフォームにおいては、浴室内への手すりの設置、床の段差解消、滑りにくい床材への変更、開き戸から引き戸への扉の交換などが具体的な対象工事となります。

対象者は、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている方で、改修を行う住宅に居住していることが条件です。支給限度基準額は、要介護度にかかわらず原則として1人あたり20万円で、そのうち所得に応じた自己負担額(1割~3割)を差し引いた金額(最大18万円)が支給されます。

この制度を利用する際は、必ず工事着工前に、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、市区町村への事前申請が必要です。専門家と相談しながら、利用者の心身状況に本当に必要な改修計画を立てることが、制度活用の鍵となります。

国が実施する主要な補助金制度4選

2024年度、国が実施する住宅リフォーム関連の補助金制度の中でも、特にお風呂リフォームで活用しやすい主要な4つの事業について、それぞれの対象者、対象工事、補助金額、申請期間を詳しく解説します。これらの制度は「住宅省エネ2024キャンペーン」として連携しており、上手に組み合わせることで大きなメリットが期待できます。

① 子育てエコホーム支援事業

「子育てエコホーム支援事業」は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等を支援することにより、2050年のカーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした事業です。

対象者

この事業の補助対象者は、リフォームを行う住宅の所有者等です。特に、子育て世帯または若者夫婦世帯がリフォームを行う場合は、補助上限額が引き上げられる優遇措置があります。

- 子育て世帯: 申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯。

- 若者夫婦世帯: 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯。

- その他の世帯: 上記に該当しない世帯も対象となりますが、補助上限額が異なります。

対象となる工事内容と補助金額

お風呂リフォームに関連する主な対象工事と補助金額は以下の通りです。複数の工事を組み合わせて申請することも可能です。

| 工事内容 | 補助金額/箇所 | 備考 |

|---|---|---|

| 高断熱浴槽の設置 | 30,000円 | JIS S 1260に適合するもの |

| 節湯水栓への交換 | 5,000円 | 節湯B、節湯B1、節湯A1のいずれかに該当するもの |

| 浴室乾燥機の設置 | 23,000円 | エネルギー消費効率等の基準を満たすもの |

| 窓の断熱改修(内窓設置・外窓交換など) | 8,000円~23,000円/箇所 | 大きさや性能により異なる |

| 手すりの設置 | 5,000円/戸 | 浴室、トイレ、廊下など |

| 段差解消 | 6,000円/戸 | 浴室の出入口、脱衣所との床の段差など |

補助上限額は、世帯の属性や既存住宅の購入有無によって異なります。

- 子育て世帯・若者夫婦世帯: 原則 30万円/戸

- その他の世帯: 原則 20万円/戸

※ただし、長期優良リフォームを行う場合は上限額が引き上げられます。

※申請する補助額の合計が5万円以上であることが必要です。

参照:子育てエコホーム支援事業 公式サイト

申請期間

- 交付申請期間: 2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

- 工事の着工: 2023年11月2日以降

この事業は、登録事業者を通じて申請を行う「事業者申請型」です。リフォームを依頼する会社が登録事業者であるかを確認し、相談しながら進める必要があります。

② 給湯省エネ2024事業

「給湯省エネ2024事業」は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。お風呂リフォームと同時に給湯器の交換を検討している場合に、非常に大きなメリットがあります。

対象者

対象となる高効率給湯器を設置する住宅の所有者等です。世帯の属性による条件はありません。

対象となる工事内容と補助金額

補助の対象となるのは、性能要件を満たした高効率給湯器の設置です。機器の種類と性能によって補助額が定められています。

| 対象機器 | 補助額 |

|---|---|

| ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 基本額:8万円/台 |

| ハイブリッド給湯機 | 基本額:10万円/台 |

| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 基本額:18万円/台 |

さらに、性能が高い機種や、関連工事を行うことで補助額が加算されます。

- 性能加算:

- インターネットに接続可能な機種で、昼間の太陽光発電余剰電力を活用する沸き上げ機能を持つエコキュート・ハイブリッド給湯機: +2万円/台

- 給湯能力などが高い特定の性能要件を満たすエコキュート・ハイブリッド給湯機: +2万円~5万円/台

- 撤去加算:

- 既存の電気温水器を撤去する場合: +5万円/台

- 既存の蓄熱暖房機を撤去する場合: +10万円/台

これにより、最大で20万円を超える補助を受けることも可能です。

参照:給湯省エネ2024事業 公式サイト

申請期間

- 交付申請期間: 2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

- 工事の着工: 2023年11月2日以降

こちらも「子育てエコホーム支援事業」と同様に、登録事業者による申請が必要です。給湯器の交換は、リフォーム会社または給湯器専門の販売施工店に相談しましょう。

③ 長期優良住宅化リフォーム推進事業

この事業は、既存住宅の性能向上リフォームや子育て世帯向け改修、適切なメンテナンスによる住宅の長寿命化を目的としています。他の補助金制度に比べて要件が厳格ですが、その分、補助額も大きくなる可能性があります。

対象者

リフォームを行う既存住宅の所有者(個人・法人)が対象です。

対象となる工事内容と補助金額

補助の対象となるのは、住宅の性能を向上させるための特定の工事です。単なる設備の交換だけでなく、住宅全体の価値を高めるリフォームが求められます。

- 必須工事: 劣化対策、耐震性、省エネルギー対策のうち、いずれか1つ以上の性能向上工事を行う必要があります。お風呂リフォームでは、ユニットバス化に伴う躯体の劣化対策や、高断熱浴槽・高効率給湯器の導入による省エネ対策が該当します。

- 任意工事: 上記に加えて、子育て世帯向け改修(浴室乾燥機の設置など)、三世代同居対応改修、防災性向上改修なども補助対象となります。

補助金額は、リフォーム後の住宅性能に応じて2つのタイプに分かれます。

| タイプ | 補助上限額/戸 |

|---|---|

| 評価基準型 | 80万円~160万円 |

| 認定長期優良住宅型 | 160万円~210万円 |

補助率は、補助対象リフォーム工事費等の合計の1/3です。

※補助上限額は、省エネ性能や子育て世帯であるか等の条件により変動します。

参照:長期優良住宅化リフォーム推進事業 公式サイト

申請期間

この事業は、事業者登録、交付申請、完了実績報告のそれぞれに期間が設けられており、通年で受け付けているわけではありません。例年、数回に分けて公募が行われます。2024年度の具体的な期間については、公式サイトで最新情報を確認する必要があります。手続きが複雑なため、この事業の実績が豊富なリフォーム会社に相談することが不可欠です。

④ 先進的窓リノベ2024事業

「先進的窓リノベ2024事業」は、断熱性能の高い窓への改修に特化した補助金です。お風呂は家の中でも特に熱が逃げやすい場所であり、浴室の窓を断熱改修することは、冬場の寒さ対策やヒートショック予防に非常に効果的です。お風呂リフォームと同時に窓の工事を行う場合に活用できます。

対象者

窓の改修工事を行う住宅の所有者等が対象です。

対象となる工事内容と補助金額

補助対象は、性能基準を満たす断熱窓への改修工事です。工事方法と窓の性能(熱貫流率 Uw値)に応じて補助額が定められています。

| 工事内容 | 性能グレード | 補助額(大きさによる) |

|---|---|---|

| ガラス交換 | SS, S, A | 14,000円~58,000円/枚 |

| 内窓設置 | SS, S, A | 30,000円~84,000円/箇所 |

| 外窓交換(カバー工法) | SS, S, A | 48,000円~135,000円/箇所 |

| 外窓交換(はつり工法) | SS, S, A | 48,000円~135,000円/箇所 |

補助額が非常に高く設定されており、補助上限は200万円/戸となっています。また、申請する補助額の合計が5万円以上であることが必要です。

参照:先進的窓リノベ2024事業 公式サイト

申請期間

- 交付申請期間: 2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

- 工事の着工: 2023年11月2日以降

こちらも登録事業者による申請が必要です。お風呂リフォームを行う会社が窓の工事にも対応しているか、また本事業の登録事業者であるかを確認しましょう。

介護やバリアフリー目的で使える補助金

高齢化が進む現代の日本において、誰もが住み慣れた家で安全に暮らし続けるための住環境整備は非常に重要な課題です。特に、転倒事故などが起こりやすい浴室のバリアフリー化は、優先度の高いリフォームと言えます。このような介護やバリアフリーを目的としたお風呂リフォームには、公的な支援制度が用意されています。ここでは、その代表格である「介護保険の住宅改修費」と、それを補完する「自治体独自の助成制度」について詳しく見ていきましょう。

介護保険の住宅改修費

介護保険制度における「住宅改修費の支給」は、要介護者・要支援者の自立支援と、介護者の負担軽減を目的とした制度です。単に設備を新しくするのではなく、利用者の身体状況に合わせて、生活上の障壁(バリア)を取り除くための工事が対象となります。

対象者

この制度を利用できるのは、以下の条件をすべて満たす方です。

- 介護保険の要支援1・2、または要介護1~5のいずれかの認定を受けていること。

- 被保険者証に記載されている住所(=住民票のある住所)の住宅を改修すること。

- 本人がその住宅に居住していること。

入院中や介護施設に入所中の方は、原則として対象外となりますが、退院・退所して自宅に戻ることが確定している場合は、申請が可能な場合があります。この制度の利用を検討する際は、まず担当のケアマネジャーや地域包括支援センターの専門員に相談することが必須です。専門家が利用者の身体状況や生活環境を評価し、本当に必要な改修内容を一緒に検討してくれます。

対象となる工事内容

介護保険の対象となる住宅改修は、以下の6種類に限定されています。お風呂リフォームに関連が深いのは、主に①~④の項目です。

| 工事の種類 | 具体的な工事例(浴室関連) |

|---|---|

| ① 手すりの取付け | ・浴槽への出入りを補助するための手すり ・洗い場での立ち座りや移動を補助するための手すり ・脱衣所と浴室の間の壁への手すり |

| ② 段差の解消 | ・浴室出入口の敷居を撤去する工事 ・洗い場の床をかさ上げして脱衣所との段差をなくす工事 ・すのこや踏み台の設置による段差緩和 |

| ③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | ・滑りやすいタイル床から、滑りにくい素材の床材への変更 ・車椅子が通りやすいように床材を変更 |

| ④ 引き戸等への扉の取替え | ・開閉時に身体の移動が必要な開き戸から、開閉スペースが小さい引き戸や折れ戸への交換 ・ドアノブを、力の弱い方でも操作しやすいレバーハンドルへ交換 |

| ⑤ 洋式便器等への便器の取替え | (トイレ関連のため浴室リフォームでは直接該当しにくい) |

| ⑥ その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | ・手すり設置のための壁の下地補強 ・段差解消に伴う給排水設備工事 ・床材変更に伴う下地工事や根太の補強 |

重要なのは、これらの工事がなぜ必要なのかという「理由書」をケアマネジャー等が作成し、提出する必要がある点です。例えば、「関節の痛みで浴槽をまたぐのが困難なため、手すりが必要」といった具体的な理由が求められます。

支給限度額

介護保険の住宅改修費の支給限度基準額は、要介護度にかかわらず、同一住宅・同一居住者につき20万円です。

これは工事費の上限であり、実際に支給される額は、工事費の合計額に、所得に応じた給付率(7割、8割、または9割)を掛けた金額となります。つまり、自己負担は1割~3割です。

- 例:工事費が20万円かかった場合

- 自己負担1割の方:18万円が支給(自己負担2万円)

- 自己負担2割の方:16万円が支給(自己負担4万円)

- 自己負担3割の方:14万円が支給(自己負担6万円)

工事費が20万円を超えた場合、超過分は全額自己負担となります。この20万円の枠は、原則として生涯にわたるものですが、使い切っても「転居した場合」や「要介護度が3段階以上上がった場合(例:要支援1→要介護3)」には、再度20万円までの枠が設定されます。

自治体独自の高齢者住宅改修助成制度

介護保険の住宅改修制度を補完する形で、多くの地方自治体が独自の高齢者向け住宅改修助成制度を設けています。これらの制度は、自治体によって内容が大きく異なるため、お住まいの市区町村の情報を確認することが重要です。

自治体の制度には、いくつかのパターンがあります。

- 介護保険の上乗せ助成: 介護保険の支給限度額20万円を超えた部分に対して、費用の一部を助成する制度。例えば、「介護保険の超過分のうち、さらに20万円を上限に費用の9割を助成する」といった内容です。これにより、より大規模なバリアフリーリフォームが可能になります。

- 対象者の拡大: 介護保険の対象とならない高齢者(例:要介護認定は受けていないが、身体機能の低下が見られる65歳以上の方)を対象とする制度。介護予防の観点から、早めのバリアフリー化を支援します。

- 対象工事の拡大: 介護保険では対象外となる工事(例:浴槽の交換、給湯器の交換など)を、自治体独自の基準で助成の対象とする制度。

これらの制度を利用する際も、所得制限が設けられていたり、地元の業者を利用することが条件となっていたりする場合があります。まずは市区町村の高齢福祉課や介護保険課といった担当窓口に問い合わせ、「高齢者の住宅リフォームで使える助成金はありますか?」と尋ねてみるのが最も確実な方法です。介護保険の申請と同時に手続きを進められる場合も多いため、ケアマネジャーにも相談してみましょう。

お住まいの地方自治体が実施する補助金制度

国の補助金や介護保険制度と並行して、ぜひ活用を検討したいのが、お住まいの都道府県や市区町村が独自に設けている補助金・助成金制度です。これらの制度は、国の制度ほど広く知られていないことも多いですが、条件に合えばリフォーム費用をさらに抑えることができる強力な味方となります。地域の実情に合わせて設計されているため、より身近なニーズに応える内容となっているのが特徴です。

自治体の補助金制度の探し方

自治体の補助金は、情報が点在しており、自ら探しにいく姿勢が重要になります。ここでは、効率的に情報を収集するための具体的な方法をいくつか紹介します。

- 自治体の公式ウェブサイトで検索する

最も基本的で確実な方法です。お住まいの市区町村の公式ウェブサイトにアクセスし、サイト内検索で「リフォーム 補助金」「住宅改修 助成金」「省エネ 助成」「バリアフリー 補助」といったキーワードで検索してみましょう。多くの場合、都市計画課、建築指導課、環境政策課、高齢福祉課といった部署が関連情報を持っています。年度初めの4月~5月頃に新しい情報が公開されることが多いので、その時期は特に注意してチェックするのがおすすめです。 - 役所の担当窓口に直接問い合わせる

ウェブサイトを見てもよく分からない場合や、より詳しい情報を知りたい場合は、役所の担当窓口に電話で問い合わせるか、直接訪問して相談するのが確実です。どの課が担当か分からなければ、総合案内で「住宅のリフォームで使える補助金について聞きたい」と伝えれば、担当部署につないでくれます。その際、どのようなリフォームを計画しているか(省エネ、バリアフリーなど)を具体的に伝えると、より的確なアドバイスがもらえます。 - 地域密着型のリフォーム会社に相談する

その地域で長年営業しているリフォーム会社は、地元の補助金制度に精通している場合が多くあります。過去に多くの申請代行やサポートを行っているため、最新の情報はもちろん、申請のポイントや注意点についても詳しい知識を持っています。リフォームの見積もりを依頼する際に、「この地域で使える補助金はありますか?」「補助金の申請サポートはしてもらえますか?」と尋ねてみましょう。補助金活用の提案力も、良いリフォーム会社を見極めるための一つの指標になります。 - 専門の検索サイトを利用する

一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会が運営する「地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト」も非常に便利です。このサイトでは、都道府県や市区町村名、支援内容(省エネ、バリアフリー、耐震など)を指定して、全国の自治体の支援制度を横断的に検索できます。お住まいの地域でどのような制度があるのか、全体像を把握するのに役立ちます。

参照:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会ウェブサイト

利用する際の注意点

自治体の補助金は魅力的なものが多いですが、利用する際にはいくつか注意すべき点があります。これらを事前に理解しておくことで、スムーズな申請と活用につながります。

- 予算と期間が限定的であること

自治体の補助金は、国の制度に比べて予算規模が小さいことがほとんどです。そのため、募集開始から短期間で予算上限に達してしまい、受付が終了することがよくあります。また、募集期間が「〇月〇日から〇月〇日まで」と1ヶ月程度に限定されているケースも珍しくありません。先着順なのか抽選なのかも制度によって異なります。「いつか使おう」ではなく、制度が公表されたらすぐに行動を起こすことが重要です。 - 地域独自の条件が課されること

地域経済の活性化を目的としている制度が多いため、「工事を発注するのは、市内に本店を置く法人または市内に住所を有する個人事業主であること」といった「市内業者要件」が設けられていることが非常に多いです。リフォーム会社を選ぶ際には、この条件を満たしているかを確認する必要があります。また、地域によっては「地域産材(県産木材など)を使用すること」が条件となる場合もあります。 - 国の補助金との併用ルール

国の補助金と自治体の補助金を併用できるかどうかは、非常に重要な確認事項です。多くの場合は併用可能ですが、そのルールは自治体によって異なります。- 併用可: 国の補助金と自治体の補助金のどちらも受け取れる。

- 併用不可: どちらか一方しか選べない。

- 差額支給: 国の補助金を受けた場合、その額を差し引いた残りの工事費に対して自治体の補助金が支給される。

「同一の工事箇所に対して、複数の補助金を重複して受けることはできない」という原則を基本としつつも、詳細は必ず自治体の要綱を確認するか、担当窓口に問い合わせて確認しましょう。

- 申請手続きのタイミング

国の補助金と同様、ほとんどの自治体の補助金は「工事着工前」の申請が絶対条件です。工事を始めてしまったり、完了してしまったりした後では、遡って申請することはできません。リフォーム計画を立てる段階で補助金の利用を視野に入れ、リフォーム会社との契約や工事の開始は、補助金の交付が決定してから行うようにしましょう。

補助金の対象になりやすいお風呂リフォーム工事の例

ここまで様々な補助金制度を見てきましたが、実際にどのようなお風呂リフォーム工事が補助金の対象になりやすいのでしょうか。ここでは、近年の補助金制度のトレンドである「省エネ・断熱」「バリアフリー」「家事負担の軽減」という3つのキーワードに沿って、具体的な工事内容と、それらがどの補助金制度に関連するのかを解説します。ご自身の理想のバスルームと、補助金の要件をすり合わせる際の参考にしてください。

省エネ・断熱性能を高める工事

エネルギー価格の高騰や環境問題への関心の高まりを受け、住宅の省エネ化は国を挙げた重要課題となっています。お風呂は、お湯を沸かしたり、保温したり、換気したりと多くのエネルギーを消費する場所。だからこそ、省エネ・断熱性能を高めるリフォームは、多くの補助金制度で手厚く支援されています。

高断熱浴槽の設置

高断熱浴槽は、浴槽とその周囲を断熱材で覆うことで、お湯の温度を下がりにくくした浴槽のことです。一般的な浴槽に比べて、4時間後の湯温低下を2.5℃以内に抑える性能を持つものが多く(JIS規格)、追い焚きの回数を大幅に減らすことができます。これにより、日々のガス代や電気代の節約につながり、CO2排出量の削減にも貢献します。

- 関連する主な補助金:

- 子育てエコホーム支援事業: 30,000円の補助が受けられます。

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業: 省エネルギー対策工事の一環として対象となります。

- 自治体独自の省エネリフォーム補助金: 多くの自治体で助成対象となっています。

節湯水栓への交換

節湯水栓とは、水やお湯の無駄遣いを防ぐ機能が付いた水栓金具のことです。主に以下のようなタイプがあり、これらを導入することでお湯の使用量を減らし、給湯にかかるエネルギーを削減できます。

- 手元止水機構付き: シャワーヘッドのボタンで一時的にお湯を止められるタイプ。体を洗っている間など、こまめに止めることで無駄をなくします。

- 小流量吐水機構付き(節水シャワー): 少ない水量でも勢いを保つよう工夫されたシャワーヘッド。快適な浴び心地はそのままに、使用流量を削減します。

- 水優先吐水: レバー中央では水だけが出る設計になっており、無意識にお湯を使ってしまうことを防ぎ、給湯器の不要な作動を減らします。

- 関連する主な補助金:

- 子育てエコホーム支援事業: 5,000円の補助が受けられます。

- 自治体独自の省エネリフォーム補助金: 対象となる場合があります。

浴室の窓の断熱改修

家の中で最も熱の出入りが激しいのが窓です。特に浴室の窓は、冬場の冷え込みの原因となり、快適性を損なうだけでなく、急激な温度変化によるヒートショックのリスクも高めます。窓の断熱改修は、快適性、安全性、省エネ性のすべてに貢献する重要な工事です。

- 主な工事方法:

- 内窓の設置: 今ある窓の内側にもう一つ窓を取り付ける。工事が手軽で効果が高い。

- 外窓の交換: 古い窓枠ごと、断熱性能の高い複層ガラスやトリプルガラスのサッシに交換する。

- ガラス交換: 今あるサッシはそのままに、単板ガラスを複層ガラスなどに交換する。

- 関連する主な補助金:

- 先進的窓リノベ2024事業: 窓の断熱改修に特化しており、非常に高額な補助が期待できます。

- 子育てエコホーム支援事業: 窓の大きさや性能に応じて補助が受けられます。

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業: 省エネルギー対策工事として対象です。

バリアフリー化を目的とした工事

高齢者や身体の不自由な方が安全に入浴できるよう、浴室のバリアをなくすリフォームも、補助金の重点支援分野です。介護保険の住宅改修はもちろん、国の制度や自治体の制度でも対象となる場合が多くあります。

手すりの設置

浴室は滑りやすく、立ち座りの動作も多いため、手すりは転倒防止に不可欠なアイテムです。浴槽をまたぐ動作を支える「浴槽横」、洗い場での立ち座りを助ける「洗い場」、出入りを安全にする「出入口」など、利用者の動きに合わせて適切な位置に取り付けることが重要です。

- 関連する主な補助金:

- 介護保険の住宅改修費: 最も代表的な対象工事です。

- 子育てエコホーム支援事業: 5,000円の補助が受けられます(年齢を問わず対象)。

- 自治体独自の高齢者向け住宅改修助成制度: 広く対象となっています。

床の段差解消

浴室の出入口にある数センチの段差は、高齢者にとってはつまずきや転倒の大きな原因となります。この段差をなくすために、浴室の床をかさ上げしたり、すりつけ板を設置したり、ユニットバスを交換する際に床レベルを合わせる工事が行われます。

- 関連する主な補助金:

- 介護保険の住宅改修費: 主要な対象工事の一つです。

- 子育てエコホーム支援事業: 6,000円の補助が受けられます。

- 自治体独自のバリアフリー改修助成制度: 多くの自治体で支援対象です。

出入口の幅の拡張

将来的に車椅子での利用や介助が必要になる可能性を考えると、浴室の出入口は広い方が安心です。従来の開き戸は開閉スペースが必要で、車椅子では出入りが困難なことも。開閉スペースを取らない引き戸や折れ戸に交換し、有効開口幅を広げるリフォームです。

- 関連する主な補助金:

- 介護保険の住宅改修費: 「引き戸等への扉の取替え」として対象になります。

- 自治体独自のバリアフリー改修助成制度: 対象となることが多いです。

家事の負担を軽くする工事

共働き世帯の増加などを背景に、日々の家事の負担を軽減する「家事楽(かじラク)」もリフォームの重要なテーマとなっています。特に、子育て世帯を支援する補助金制度では、家事負担軽減に資する設備が対象となることがあります。

浴室乾燥機の設置

浴室乾燥機は、天候を気にせず洗濯物を干せるため、梅雨の時期や花粉シーズン、共働きで日中留守にしがちな家庭などで非常に重宝します。また、入浴後に乾燥機能を使えば、浴室内の湿気を取り除き、カビの発生を抑制する効果も期待でき、掃除の手間を軽減します。

- 関連する主な補助金:

- 子育てエコホーム支援事業: 23,000円の補助が受けられます。

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業: 子育て世帯向け改修(家事労働軽減に資する設備の設置)として対象になる場合があります。

このように、ご自身が希望するリフォームが、補助金の目的に合致しているかを考えることが、賢く制度を活用するための第一歩です。

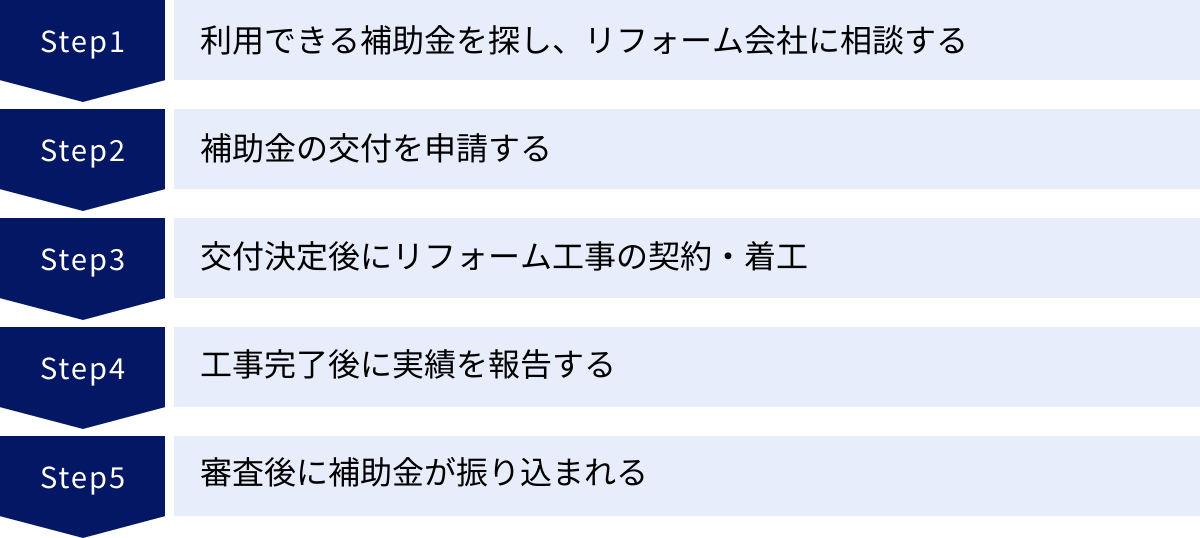

補助金申請から受け取りまでの流れ【5ステップ】

補助金制度を利用したお風呂リフォームは、通常の工事に加えて特有の手続きが必要となります。その流れを事前に理解しておくことで、スムーズに計画を進めることができます。ここでは、一般的な補助金申請から受け取りまでの流れを、5つのステップに分けて解説します。制度によって細部は異なりますが、大枠は共通しています。

① 利用できる補助金を探し、リフォーム会社に相談する

すべての始まりは情報収集です。まずは、この記事で紹介したような国の制度や、お住まいの自治体の制度を調べ、自分のリフォーム計画や世帯の状況に合致する補助金に当たりをつけます。

次に、リフォーム会社を探し、相談します。このとき、単に見積金額が安いかどうかだけでなく、補助金申請の実績が豊富で、積極的に活用提案をしてくれる会社を選ぶことが非常に重要です。複数の会社から相見積もりを取る際に、以下の点を確認してみましょう。

- 「お風呂のリフォームで、〇〇という補助金を使いたいのですが、対応可能ですか?」

- 「こちらの会社で、過去に補助金申請をサポートした実績はありますか?」

- 「私の計画で使えそうな補助金があれば、提案してもらえますか?」

信頼できるリフォーム会社は、制度の要件を正確に把握しており、どの工事が対象になるか、どのような書類が必要かといった具体的なアドバイスをしてくれます。この段階で、二人三脚でゴールを目指せるパートナーを見つけることが成功の鍵です。

② 補助金の交付を申請する

利用する補助金とリフォーム会社が決まったら、次はいよいよ申請手続きです。ここで最も注意すべき点は、必ずリフォーム工事の「契約前」および「着工前」に申請を行うことです。事後申請は原則として認められません。

申請の主体は制度によって異なります。

- 事業者申請型: 「子育てエコホーム支援事業」など国の多くの制度で採用。リフォーム会社が施主(あなた)に代わって申請手続きを行います。施主は、必要な書類(本人確認書類、工事請負契約書の写しなど)をリフォーム会社に提出します。

- 本人申請型: 介護保険の住宅改修や自治体の補助金の一部など。施主本人が申請者となり、市区町村の窓口などに書類を提出します。この場合も、見積書や工事内容がわかる図面など、リフォーム会社に作成を依頼する書類が多く、会社側のサポートが不可欠です。

一般的に、申請時には以下のような書類が必要となります。

- 交付申請書

- 工事請負契約書の写し

- 工事箇所の着工前の写真

- リフォーム内容がわかる図面や仕様書

- 導入する製品の性能を証明するカタログや証明書

- 見積書の写し

- 住民票や本人確認書類など

書類に不備があると、審査に時間がかかったり、最悪の場合、申請が受理されなかったりすることもあります。リフォーム会社の担当者と密に連携し、提出前に念入りにチェックしましょう。

③ 交付決定後にリフォーム工事の契約・着工

申請書類を提出すると、補助金の実施主体(国や自治体など)による審査が行われます。審査には数週間から1ヶ月以上かかることもあります。

無事に審査を通過すると、「交付決定通知書」といった書類が届きます。この通知を受け取って初めて、補助金の交付が約束されたことになります。したがって、リフォーム工事の正式な契約や工事の開始は、必ずこの交付決定通知書を受け取った後に行うようにしてください。

万が一、交付決定前に工事を始めてしまうと、「補助金のルールを守らなかった」と見なされ、交付が取り消されてしまうリスクがあります。焦る気持ちは分かりますが、ここはぐっとこらえて、正式な通知を待ちましょう。

④ 工事完了後に実績を報告する

リフォーム工事が無事に完了したら、それで終わりではありません。定められた期間内に、「工事が計画通りに完了しました」という実績報告(または完了報告)を行う必要があります。この報告をもって、最終的な補助金額が確定します。

実績報告にも、以下のような書類の提出が求められます。

- 完了実績報告書

- 工事代金の支払いが確認できる書類(領収書の写しなど)

- 工事箇所の完了後の写真(着工前の写真と比較して、工事内容がわかるように撮影)

- 導入した製品の保証書や納品書の写し

写真の撮り方(同じアングルでBefore/Afterを撮影するなど)にも細かい指定がある場合があります。工事中からリフォーム会社の担当者と協力し、必要な記録を確実に残しておくことが大切です。

⑤ 審査後に補助金が振り込まれる

提出された実績報告書を基に、最終的な審査が行われます。内容に問題がなければ、補助金額が確定し、「交付額確定通知書」が送られてきます。

その後、指定した銀行口座に補助金が振り込まれます。実績報告から振り込みまでには、通常1~3ヶ月程度の時間がかかります。補助金は、リフォーム費用を支払った後に戻ってくる「後払い」が基本であると認識しておきましょう。そのため、リフォーム費用そのものは、一旦全額を自己資金やリフォームローンで立て替えておく必要があります。

補助金を利用する際の4つの注意点

お風呂リフォームの費用負担を大きく軽減してくれる補助金制度ですが、その利用にあたっては、知っておかないと「せっかくのチャンスを逃してしまった」「思ったように活用できなかった」ということになりかねない、いくつかの重要な注意点があります。ここでは、特に押さえておきたい4つのポイントを解説します。

① 申請はリフォーム工事の「前」に行う

これは最も重要かつ基本的なルールです。補助金制度の多くは、工事に着手する前の段階で計画を申請し、その内容で「交付決定」を受けてから工事を開始するという流れを厳格に定めています。

よくある失敗例として、「リフォームが終わった後で、補助金が使えることを知った」というケースがありますが、この場合、残念ながら遡って申請することはほぼ不可能です。補助金は、これから行われる特定の目的(省エネ、バリアフリーなど)に合致した工事を支援するためのものであり、すでに行われた工事を追認するものではないからです。

リフォーム会社と打ち合わせを始めた段階で、「補助金の利用を検討している」という意思を明確に伝え、申請スケジュールを工事全体の工程に組み込んでもらうことが不可欠です。リフォーム会社との契約書にサインするのも、工事を始めるのも、必ず「交付決定通知」が手元に届いてから、と肝に銘じておきましょう。

② 申請期間と予算の上限は必ず確認する

補助金は、国や自治体の年間予算に基づいて実施されています。そのため、利用するには2つの「期限」を意識する必要があります。

一つは「申請期間」です。特に自治体の補助金は、募集期間が年度初めの1~2ヶ月間だけといったように、非常に短い場合があります。この期間を逃すと、次の年度まで待たなければなりません。

もう一つ、より注意が必要なのが「予算の上限」です。特に「子育てエコホーム支援事業」のような人気の高い国の補助金は、「〇月〇日まで」という申請期間が定められていても、申請額が予算の上限に達した時点で、期間の途中であっても受付が締め切られます。近年、省エネリフォームへの関心が高まっていることから、予想よりも早く予算が消化されるケースが頻発しています。

対策としては、補助金事務局の公式ウェブサイトをこまめにチェックし、現在の予算執行状況(「予算達成率〇〇%」といった表示)を常に把握しておくことが重要です。リフォームの計画は早めに立て、申請準備が整い次第、速やかに手続きを進めることをお勧めします。

③ 補助金の併用ルールを確認する

「国の補助金と自治体の補助金、両方もらえたら一番お得なのでは?」と考えるのは自然なことです。実際に併用が可能なケースも多いですが、そこには複雑なルールが存在します。

基本的な原則は、「同一の工事箇所に対して、国の複数の補助金を重複して受けることはできない」というものです。例えば、「高断熱浴槽の設置」という一つの工事に対して、「子育てエコホーム支援事業」と「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の両方から補助金をもらうことはできません。

しかし、工事箇所が異なれば、国の制度同士でも併用が可能です。これが「住宅省エネ2024キャンペーン」の大きなメリットです。

- 併用例:

- 浴室のリフォーム(高断熱浴槽、節湯水栓) → 子育てエコホーム支援事業

- 浴室の窓の断熱改修 → 先進的窓リノベ2024事業

- 給湯器の交換 → 給湯省エネ2024事業

このように、リフォーム内容を分解し、それぞれの工事を最適な補助金に割り振ることで、補助額の最大化が図れます。

国と自治体の補助金の併用については、自治体側の規定によります。「併用可能」「併用不可」「国の補助額を差し引いた分を補助」など、ルールは様々です。必ずお住まいの自治体の担当窓口や、リフォーム会社に確認しましょう。

④ 補助金申請の実績が豊富なリフォーム会社を選ぶ

補助金の申請手続きは、多くの書類作成や要件確認が必要となり、専門的な知識が求められます。これを施主が一人ですべて行うのは非常に困難です。たとえ本人申請が原則の制度であっても、見積書や図面、性能証明書など、リフォーム会社に用意してもらう書類は多数あります。

だからこそ、補助金制度に精通し、申請サポートの実績が豊富なリフォーム会社をパートナーに選ぶことが、補助金活用の成否を分けると言っても過言ではありません。

実績のある会社は、以下のような点で頼りになります。

- 最新の補助金情報に詳しく、最適な制度を提案してくれる。

- 申請に必要な書類を不備なく、迅速に準備してくれる。

- 要件を満たすための製品選びや工事内容について的確なアドバイスをくれる。

- 「工事前後の写真撮影」など、申請に必要な作業を忘れずに行ってくれる。

リフォーム会社を選ぶ際には、価格やデザインの提案力だけでなく、「補助金活用のサポート体制」も重要な比較検討のポイントとして加えることを強くお勧めします。

お風呂リフォームの補助金に関するよくある質問

お風呂リフォームで補助金の活用を検討する際、多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

複数の補助金は併用できますか?

はい、条件付きで併用可能です。ただし、そこにはいくつかのルールがあります。

まず、国の補助金制度間での併用については、「一つの工事箇所に対して、複数の補助金を重複して受けることはできない」というのが大原則です。例えば、「高断熱浴槽の設置」という工事で、「子育てエコホーム支援事業」と「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の両方から補助を受けることはできません。

しかし、リフォームする箇所が異なれば、それぞれの工事に対して異なる国の補助金を適用することは可能です。これが「住宅省エネ2024キャンペーン」で推奨されている賢い活用法です。

- 【併用可能な例】

- 浴室のユニットバス交換(高断熱浴槽など)には「子育てエコホーム支援事業」を利用する。

- 同時に行う浴室の窓の断熱改修には「先進的窓リノベ2024事業」を利用する。

- 給湯器を高効率なエコキュートに交換する工事には「給湯省エネ2024事業」を利用する。

このように、工事内容を分けて申請することで、それぞれの制度のメリットを最大限に活かせます。

次に、国と地方自治体の補助金の併用については、地方自治体側の規定によります。併用を認めている自治体もあれば、国の補助金を受ける場合は対象外となる自治体もあります。また、「国の補助金額を差し引いた自己負担額に対して、市の補助金を交付する」といった条件付きで併用を認めるケースもあります。

結論として、複数の補助金の併用を検討する際は、まずリフォーム工事の内容を整理し、それぞれの工事に対してどの制度が使えるかを検討した上で、自治体の補助金については必ず担当窓口やリフォーム会社に併用の可否とルールを確認することが重要です。

賃貸住宅でも補助金は利用できますか?

制度によりますが、一般的に賃貸住宅の入居者が直接申請するのは難しい場合が多いです。

多くの補助金制度では、申請者を「住宅の所有者」と定めています。そのため、賃貸マンションやアパートにお住まいの入居者の方が、ご自身の判断でリフォームを行い、補助金を申請することは原則としてできません。

しかし、可能性が全くないわけではありません。いくつかのケースが考えられます。

- 所有者(大家さん)が申請する: リフォームの必要性を大家さんに相談し、大家さんが主体となってリフォーム工事と補助金申請を行ってくれるケースです。省エネ性能やバリアフリー性能が向上すれば、物件の資産価値も上がるため、大家さんにとってもメリットがあります。まずは大家さんや管理会社に相談してみることが第一歩です。

- 所有者の同意を得て入居者が申請する: 制度の要綱によっては、所有者の承諾書などを添付することで、入居者による申請が認められる場合があります。この場合も、大家さんとの事前交渉が不可欠です。

- 入居者も対象となる制度を利用する: ごく稀にですが、制度によっては入居者自身が申請できるものもあります。

特に介護保険の住宅改修費については、本人が居住していることが要件であるため、賃貸住宅であっても、大家さんの承諾(工事を行うことへの同意)が得られれば、入居者が申請して利用できるのが一般的です。

いずれにせよ、賃貸住宅でリフォームや補助金利用を考える場合は、まず契約書を確認し、大家さんや管理会社に相談することから始めましょう。

申請は自分で行うのですか?リフォーム会社が代行してくれますか?

これも利用する補助金制度によって異なります。申請の主体は大きく分けて2つのパターンがあります。

- パターン1:登録事業者が申請を代行する(事業者申請型)

「子育てエコホーム支援事業」や「給湯省エネ2024事業」など、近年の国の主要な補助金制度の多くがこの方式を採用しています。この場合、施主(お客様)は補助金事務局に直接申請するのではなく、事務局に登録されたリフォーム会社(登録事業者)がすべての申請手続きを代行します。施主は、リフォーム会社から求められる書類(本人確認書類など)を準備し、申請内容を確認するだけで済みます。手続きの負担が大幅に軽減されるため、利用者にとっては非常に便利な仕組みです。リフォーム会社を選ぶ際には、その会社が希望する補助金の登録事業者であるかを確認することが必須です。 - パターン2:施主本人が申請する(本人申請型)

介護保険の住宅改修費や、多くの地方自治体の補助金制度では、リフォーム工事を依頼する施主本人が申請者となるのが一般的です。申請書を作成し、必要な添付書類を揃えて、市区町村の担当窓口に提出します。

ただし、「本人が申請する」といっても、実際にはリフォーム会社が全面的にサポートしてくれるケースがほとんどです。申請に必要な見積書や工事内容のわかる図面、製品のカタログなどはリフォーム会社が作成しますし、申請書の書き方についてもアドバイスをくれます。

結論として、どちらのパターンの制度であっても、補助金申請に精通した信頼できるリフォーム会社を選ぶことが極めて重要です。 契約前の打ち合わせの段階で、「補助金の申請は、どこまでサポートしてもらえますか?」と具体的なサポート範囲を確認しておくと、後々の手続きを安心して進めることができます。