オフィスビルや商業施設、マンションなど、私たちが日常的に利用する建物の快適で安全な環境は、誰によって支えられているのでしょうか。その答えが「ビルメンテナンス」の仕事です。通称「ビルメン」とも呼ばれ、建物の資産価値を維持し、利用者の安全を守るために不可欠な存在です。

この記事では、ビルメンテナンスの具体的な仕事内容から、必要な資格、平均年収、仕事のやりがい、そして将来性まで、網羅的に解説します。ビルメンテナンス業界への就職や転職を考えている方はもちろん、私たちの生活を支える仕事に興味がある方にも、深く理解していただける内容です。

目次

ビルメンテナンスとは

ビルメンテナンスとは、オフィスビル、商業施設、ホテル、病院、マンションといった様々な建物の機能を維持・管理し、利用者が安全かつ快適に過ごせる環境を提供する仕事の総称です。建物を人体に例えるなら、ビルメンテナンスは健康状態を常にチェックし、病気を未然に防ぎ、体調を整える「主治医」のような役割を担います。

この仕事は、単に建物を綺麗に保つだけでなく、電気、空調、給排水、消防といった生命線ともいえる設備が正常に機能するよう、専門的な知識と技術を駆使して点検・保守を行います。法律に基づいた点検(法定点検)も多く、建物の資産価値維持とコンプライアンス遵守という経営的な側面からも極めて重要です。

現代の建物は、IT技術を駆使した高度なビルディングオートメーションシステムや、環境に配慮した省エネ設備など、ますます高機能化・複雑化しています。これに伴い、ビルメンテナンスに求められる専門性も高まっており、社会的な需要は増大し続けています。特に、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:建築物衛生法)」に基づき、特定用途に利用される一定規模以上の建物(特定建築物)では、衛生的な環境を維持するための管理が義務付けられており、ビルメンテナンスの役割は法的な裏付けを持つ重要なものとなっています。

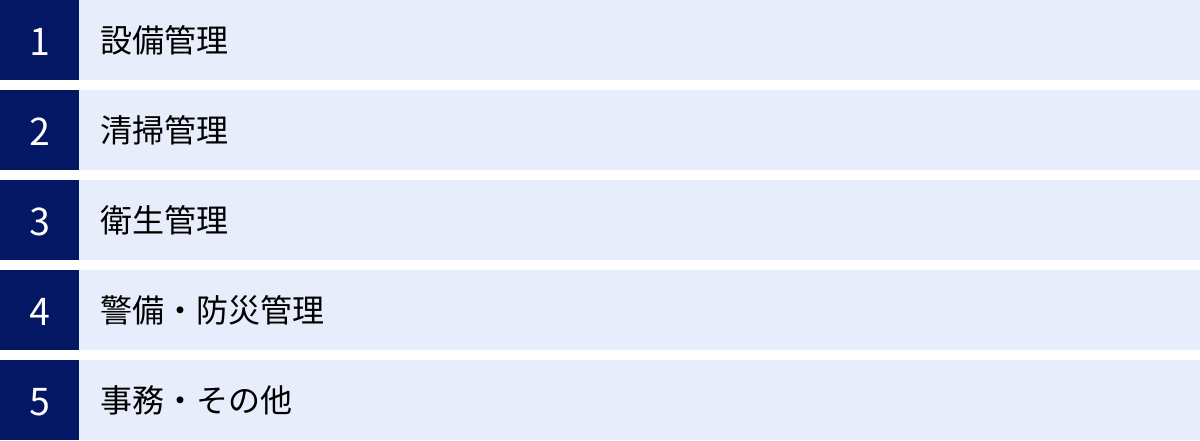

具体的には、建物の「設備管理」「清掃管理」「衛生管理」「警備・防災管理」などが主な業務領域です。これらの業務は相互に関連し合っており、総合的な管理能力が求められます。例えば、空調設備の不具合は室内の空気環境の悪化(衛生管理)に繋がり、火災報知器の故障は建物全体の安全(警備・防災管理)を脅かします。

このように、ビルメンテナンスは建物の利用者からは見えにくい「縁の下の力持ち」的な存在ですが、現代社会における都市機能の維持に不可欠な、専門性と社会的意義の高い仕事であると言えるでしょう。次の章からは、その具体的な仕事内容を一つひとつ詳しく見ていきます。

ビルメンテナンスの主な仕事内容

ビルメンテナンスの仕事は多岐にわたりますが、主に「設備管理」「清掃管理」「衛生管理」「警備・防災管理」、そしてそれらをサポートする「事務」の5つの分野に大別されます。ここでは、それぞれの業務内容について具体的に掘り下げていきます。

設備管理

設備管理は、ビルメンテナンスの中核をなす最も専門性の高い業務です。建物のライフラインである各種設備が、24時間365日、問題なく稼働し続けるように監視・点検・保守を行うことが主な役割です。設備に異常が発生すれば、建物全体の機能が停止したり、利用者の安全が脅かされたりする可能性があるため、非常に重要な業務と言えます。

主な管理対象設備は以下の通りです。

- 電気設備: 受変電設備(電力会社から送られてくる高圧の電気を、ビル内で使える低圧の電気に変換する設備)、配電盤、照明器具、コンセント、非常用発電機などが対象です。日常的な検針(電気使用量のチェック)や、絶縁抵抗の測定、各機器の動作確認を行います。万が一の停電時に非常用発電機が確実に作動するかどうかの点検は、人命にも関わる重要な作業です。

- 空調設備: 正式には空気調和設備と言い、ボイラー(温水や蒸気を作る装置)、冷凍機(冷水を作る装置)、エアハンドリングユニット(空気を適切な温度・湿度に調整して送風する装置)、エアコンなどが含まれます。フィルターの清掃や交換、冷媒ガスの圧力チェック、各種センサーの動作確認などを通じて、ビル内の快適な温度・湿度を維持します。季節の変わり目には、冷房運転と暖房運転の切り替え作業も行います。

- 給排水設備: 受水槽や高架水槽(水道水を一時的に貯めておくタンク)、給水ポンプ、排水ポンプ、排水管、汚水槽などが対象です。水槽内の水質管理や清掃、ポンプが正常に作動しているかの点検、排水管の詰まりの予防や解消作業を行います。トイレの詰まりや水漏れといった、利用者が直接的に不便を感じるトラブルへの迅速な対応も求められます。

- 消防設備: スプリンクラー、屋内消火栓、火災報知器、防火シャッター、排煙設備などが含まれます。これらは火災発生時に人命を守るための重要な設備であり、消防法に基づく定期的な点検が義務付けられています。点検時には、実際に機器を作動させて正常に機能するかを確認します。

- 昇降機設備: エレベーターやエスカレーターが対象です。日常的な動作確認や異音・振動のチェックを行いますが、専門的な保守・点検はメーカー系の専門業者に委託するのが一般的です。ビルメンテナンスの担当者は、専門業者による点検の立ち会いや、報告書の確認、緊急停止時の初期対応などを行います。

これらの設備管理業務は、「日常点検」「定期点検」「法定点検」に分けられます。日常点検は常駐の設備員が毎日行う目視や五感によるチェック、定期点検は月次や年次で計画的に行う詳細なチェック、法定点検は法律で定められた基準に基づき実施される点検です。トラブルを未然に防ぐ「予防保全」が設備管理の基本であり、日々の地道な点検作業が大きな事故を防ぎます。

清掃管理

清掃管理は、建物の美観を維持し、利用者に衛生的で快適な空間を提供することを目的とします。単に綺麗にするだけでなく、建材に適した清掃方法や洗剤を選択し、建物の劣化を防ぐという資産価値維持の側面も持ち合わせています。

清掃業務は、実施頻度や内容によって主に3つに分類されます。

- 日常清掃: エントランス、廊下、トイレ、給湯室など、共用部分を中心に毎日行う清掃です。床の掃き拭き、ゴミの回収、トイレの便器や洗面台の清掃、トイレットペーパーなどの消耗品補充が主な作業です。利用者が常に気持ちよく過ごせる環境を維持するための基本となる業務です。

- 定期清掃: 日常清掃では落としきれない汚れを除去するため、月1回や数ヶ月に1回など、定期的に実施する大掛かりな清掃です。床面の洗浄とワックス塗布、カーペットのクリーニング、照明器具の清掃などが該当します。多くの利用者がいない夜間や休日に行われることが一般的です。

- 特別清掃: 年に1〜2回程度、または必要に応じて実施される特殊な清掃です。外壁の洗浄、窓ガラスの清掃(高所作業を含む)、シャンデリアなどの特殊な照明器具の清掃、空調の吹出口や吸込口の清掃などがこれにあたります。専門的な機材や技術が必要となるため、専門業者に委託することも多い業務です。

効果的かつ効率的な清掃計画を立案し、作業品質を管理することも清掃管理の重要な役割です。適切な清掃は、建物の美観を保つだけでなく、床材や壁材の寿命を延ばし、衛生的な環境を維持することで利用者の満足度向上にも直結します。

衛生管理

衛生管理は、建築物衛生法に基づき、ビル内の環境を衛生的に保ち、利用者の健康を守るための業務です。特に、延床面積が3,000平方メートル以上の特定建築物では、法律で定められた基準を遵守することが義務付けられています。

主な業務内容は以下の通りです。

- 空気環境測定: 2ヶ月に1回、室内の浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流を測定し、基準値内であるかを確認します。これにより、シックハウス症候群や感染症のリスクを低減します。

- 水質検査: 水道水や貯水槽の水を定期的に検査し、色、濁り、臭い、味、残留塩素濃度などが基準を満たしているかを確認します。安全な飲み水を供給するために不可欠な業務です。

- 貯水槽清掃: 年に1回以上、受水槽や高架水槽の清掃を行います。槽内の水を抜き、壁面や底に付着した汚れを洗浄・消毒します。

- 害虫・ねずみ駆除: ゴキブリ、ハエ、ねずみなどの発生状況を調査し、必要に応じて駆除や防除作業を行います。衛生的な環境を保つだけでなく、害虫による電気設備の故障などを防ぐ目的もあります。

これらの業務は、人々の健康に直接関わるため、極めて高い専門性と責任感が求められます。多くの場合、「建築物環境衛生管理技術者」という国家資格を持つ者が監督・実行します。

警備・防災管理

警備・防災管理は、建物内外の安全を確保し、盗難や火災などの犯罪・災害から人命と財産を守るための業務です。設備管理と連携し、建物の「ハード面」と「ソフト面」の両方から安全を支えます。

主な業務内容は以下の通りです。

- 常駐警備・巡回警備: 警備員が防災センターに常駐し、監視カメラのモニター監視や、建物内外の巡回を行います。不審者や不審物の発見、異常の早期発見に努めます。

- 出入管理: 人や車両の出入りを管理し、関係者以外の立ち入りを制限します。通用口での受付業務や、鍵の貸し出し・管理も行います。

- 防災センター業務: 建物に設置された各種防災設備(火災報知器、スプリンクラーなど)の監視盤を24時間体制で監視します。火災や地震などの異常信号を受信した際には、初期消火や避難誘導、関係各所への通報など、迅速かつ的確な対応を行います。

- 消防計画の作成・訓練の実施: 消防法に基づき、消防計画を作成し、定期的に避難訓練や消火訓練を実施します。これにより、万が一の事態に備え、被害を最小限に抑えることを目指します。

これらの業務は、利用者に安心感を与え、建物の安全性を高める上で欠かせないものです。有事の際には冷静な判断力とリーダーシップが求められる、責任の重い仕事です。

事務・その他

現場での管理業務を円滑に進めるためには、事務作業も非常に重要です。

- 報告書作成: 日常点検や定期点検、トラブル対応の結果などを記録し、報告書としてまとめます。これらの記録は、設備の維持管理計画を立てる上で重要なデータとなります。

- オーナー・テナント対応: ビルの所有者であるオーナーへの定期報告や、修繕工事の提案・見積もり提出を行います。また、入居しているテナントからの要望やクレームに対応し、解決を図ります。

- 協力会社との連携: 専門的な工事や点検を外部の協力会社に委託する際の、業者選定、発注、作業の立ち会い、工程管理などを行います。

これらの事務作業や調整業務には、コミュニケーション能力や折衝能力、PCスキルなどが求められます。現場の技術的な知識と、事務処理能力の両方を兼ね備えることで、ビルメンテナンスのプロフェッショナルとして活躍の場が広がります。

ビルメンテナンスの平均年収

ビルメンテナンス業界への就職や転職を考える上で、年収は最も気になる要素の一つでしょう。ここでは、公的なデータや業界の傾向を基に、ビルメンテナンスの平均年収について解説します。

まず、公的な統計データを見てみましょう。厚生労働省が発表している「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、ビルメンテナンスに関連する職種の平均年収(きまって支給する現金給与額×12ヶ月+年間賞与その他特別給与額で算出)は以下のようになっています。

| 職種 | 平均年齢 | 平均年収 |

|---|---|---|

| ビル・建物清掃員 | 56.4歳 | 約312万円 |

| ボイラーオペレーター | 56.6歳 | 約406万円 |

| 電気工(常用) | 44.8歳 | 約504万円 |

参照:厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査

このデータから、いくつかの傾向が読み取れます。まず、清掃業務に比べて、ボイラー技士や電気工事士などの資格が必要な設備管理系の職種の方が年収が高い傾向があります。また、平均年齢が高めであることから、長く働き続ける人が多い業界であることも伺えます。

ただし、上記のデータはあくまで平均値であり、実際の年収は企業の規模(系列系か独立系か)、勤務地、本人の経験年数、そして保有資格によって大きく変動します。

一般的に、ビルメンテナンス業界の年収は、未経験で入社した場合、年収300万円〜350万円程度からスタートすることが多いようです。ここから経験を積み、後述するような専門資格を取得していくことで、年収を上げていくのが一般的なキャリアパスです。

特に、資格の有無は年収に大きく影響します。多くの会社では資格手当制度を設けており、難易度の高い資格を取得するほど手当の額も大きくなります。例えば、基本的な資格である「第二種電気工事士」や「危険物取扱者乙種4類」などを持つことで数千円/月の手当がつく一方、「第三種電気主任技術者(電験三種)」や「建築物環境衛生管理技術者(ビル管)」といった難関資格を取得すると、資格手当だけで月数万円、年収にして数十万円のアップが見込めるケースも少なくありません。

さらに、現場のリーダーや副責任者、所長といった役職に就くことで役職手当が加わり、年収はさらに上昇します。経験と実績を積み、複数の現場を統括するマネージャーや本社の管理部門などにステップアップすれば、年収600万円以上を目指すことも十分に可能です。

まとめると、ビルメンテナンスの年収は、スタート時点では決して高いとは言えないかもしれませんが、本人の努力次第で着実に年収を上げていける、ポテンシャルのある業界だと言えます。特に、専門資格の取得は、自身のスキルを証明し、収入を向上させるための最も確実な手段です。次の章では、年収アップとキャリアアップに直結する、ビルメンテナンスの仕事に役立つ具体的な資格について詳しく見ていきましょう。

ビルメンテナンスの仕事に役立つ資格8選

ビルメンテナンス業界でキャリアを築き、年収を向上させるためには、専門資格の取得が不可欠です。資格は、自身の知識と技術を客観的に証明するだけでなく、法律で定められた業務(独占業務)や、有資格者の配置が義務付けられている業務(必置資格)に就くために必要となります。ここでは、ビルメンテナンスの現場で特に役立つ8つの重要な資格を紹介します。

| 資格名 | 通称 | 主な業務内容 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 第二種電気工事士 | 電工二種 | 一般住宅や小規模店舗の低圧電気工事 | ビルメンの入門資格。汎用性が高い。 |

| 危険物取扱者乙種4類 | 乙4 | ガソリン・灯油等の引火性液体の取扱い | ボイラーや発電機の燃料管理に必須。 |

| 二級ボイラー技士 | – | 小~中規模ボイラーの取扱い | 空調・給湯設備の管理に必要。 |

| 第三種冷凍機械責任者 | 三冷 | 1日の冷凍能力100トン未満の冷凍設備の保安 | 大型空調・冷凍設備の管理に必要。 |

| 建築物環境衛生管理技術者 | ビル管 | 特定建築物の衛生的環境の維持管理の監督 | 選任義務があり、キャリアアップに直結。 |

| 第三種電気主任技術者 | 電験三種 | 電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持、運用の保安監督 | 電気設備のスペシャリスト。難易度が高い。 |

| エネルギー管理士 | エネ管 | 規定量以上のエネルギーを使用する工場のエネルギー管理 | 省エネの専門家。選任義務がある。 |

| 消防設備士 | – | 消防用設備の点検・整備・工事 | 甲種(工事・整備・点検)と乙種(整備・点検)がある。 |

上記の資格群の中でも、「第二種電気工事士」「危険物取扱者乙種4類」「二級ボイラー技士」「第三種冷凍機械責任者」の4つは「ビルメン4点セット」と呼ばれ、多くの現場で求められる基本的な資格とされています。まずはこれらの取得を目指し、その後、より上位の資格に挑戦するのが一般的なステップです。

① 第二種電気工事士

第二種電気工事士は、一般住宅や小規模な店舗など、600ボルト以下で受電する設備(一般用電気工作物)の電気工事に従事できる国家資格です。ビルメンテナンスの現場では、コンセントの増設や照明器具の交換、配線の修理といった日常的な電気トラブルに対応するために必須の知識と技術が身につきます。

電気工事そのものは専門業者に依頼する場合でも、この資格を持っていることで作業内容を深く理解でき、業者との円滑なコミュニケーションが可能になります。ビルメンテナンスの入門資格として非常に人気が高く、多くの求人で歓迎要件とされています。

② 危険物取扱者乙種4類

危険物取扱者乙種4類は、ガソリン、灯油、軽油といった引火性液体(第4類危険物)を取り扱うために必要な国家資格です。ビルメンテナンスの現場では、暖房や給湯に使われるボイラーの燃料(重油や灯油)や、非常用発電機の燃料(軽油)の管理・取扱いにこの資格が求められます。

これらの燃料タンクは消防法上の危険物施設に該当することが多く、有資格者による立ち会いや管理が法律で義務付けられています。試験範囲が比較的狭く、受験資格もないため、ビルメン4点セットの中でも取得しやすい資格の一つです。

③ 二級ボイラー技士

二級ボイラー技士は、伝熱面積の合計が25平方メートル未満のボイラーを取り扱うことができる免許です。ビルでは、空調(暖房)や給湯のためにボイラーが設置されていることが多く、その運転、点検、管理にこの資格が必要となります。

ボイラーは高温・高圧の蒸気や温水を扱うため、一歩間違えれば大事故に繋がる可能性のある設備です。そのため、専門知識を持つ有資格者による適切な管理が法律で定められています。受験するには、実務経験やボイラー実技講習の修了が必要です。

④ 第三種冷凍機械責任者

第三種冷凍機械責任者は、1日の冷凍能力が100トン未満の冷凍設備(主に大型の空調設備や冷凍・冷蔵倉庫の設備)の保安業務を行うことができる国家資格です。ビルに設置されている大型のセントラル空調システム(ターボ冷凍機など)は、高圧ガス保安法における冷凍設備に該当する場合が多く、その管理にはこの資格が必須となります。

冷媒として使われるガスは、種類によっては可燃性や毒性を持つものもあるため、専門知識に基づいた安全な取扱いが求められます。この資格もビルメン4点セットの一つとして、特に大規模な施設で重宝されます。

⑤ 建築物環境衛生管理技術者

通称「ビル管」と呼ばれる、ビルメンテナンス業界で非常に価値の高い国家資格です。延床面積が3,000平方メートル以上の特定建築物において、衛生的な環境を維持管理するための監督者として選任することが法律で義務付けられています。

空気環境の調整、給排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除といった幅広い業務を統括する役割を担います。この資格を持つことで、現場の責任者(所長)への道が開けるなど、キャリアアップに直結します。受験するには2年以上の実務経験が必要であり、試験の合格率も10〜20%台と難易度は高めですが、取得するメリットは絶大です。

⑥ 第三種電気主任技術者

通称「電験三種」と呼ばれ、電気系資格の最高峰の一つです。電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(工場やビルなどの高圧受電設備)の工事、維持、運用の保安監督を行うことができます。

大規模なビルでは、電力会社から高圧で電気を受け、ビル内の変電設備で低圧に変換して使用しています。この受変電設備の保安監督者として、電験三種を持つ人材の選任が法律で義務付けられています。合格率が10%前後と非常に難易度が高い資格ですが、取得すれば電気設備のスペシャリストとして認められ、年収の大幅アップや転職市場での圧倒的な優位性が期待できます。

⑦ エネルギー管理士

エネルギー管理士は、規定量以上のエネルギー(燃料や電気)を使用する工場や事業場(第一種エネルギー管理指定工場等)において、エネルギー使用の合理化(省エネ)を推進するために選任が義務付けられている国家資格です。

近年の環境意識の高まりやエネルギー価格の高騰を受け、ビルの省エネ対策は非常に重要な経営課題となっています。エネルギー管理士は、エネルギー消費設備の維持、使用方法の改善・監視などを通じて、具体的な省エネ計画を立案・実行する専門家です。ビル管や電験三種と並び、「ビルメン三種の神器」と称されることもある価値の高い資格です。

⑧ 消防設備士

消防設備士は、消火器やスプリンクラー、火災報知器といった消防用設備の点検・整備、そして工事を行うことができる国家資格です。資格は、扱える設備の種類によって細かく分類されており(甲種・乙種、さらに類別)、複数の資格を取得することで対応できる業務範囲が広がります。

消防用設備は、人命に直結する重要な設備であり、定期的な点検と適切な維持管理が消防法で厳しく定められています。消防設備士は、この法定点検を実施できる専門家として、ビルメンテナンスにおいて不可欠な存在です。

これらの資格を取得することは、自身の市場価値を高め、より責任のある仕事や高い報酬を得るための確実な道筋となります。

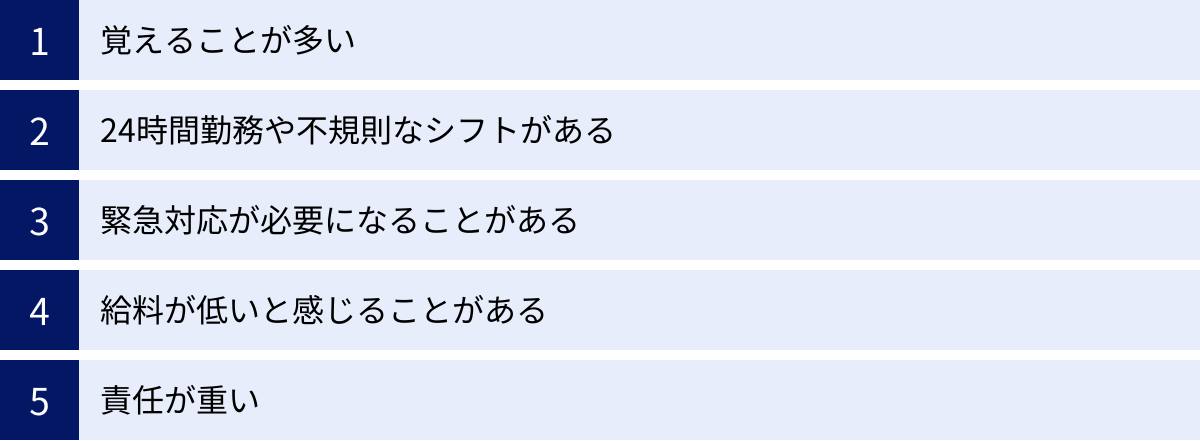

ビルメンテナンスの仕事がきついと言われる理由

ビルメンテナンスの仕事は社会に不可欠でやりがいのあるものですが、一方で「きつい」「大変」といった声が聞かれるのも事実です。就職・転職を検討する際には、良い面だけでなく、厳しい側面も理解しておくことが重要です。ここでは、ビルメンテナンスの仕事がきついと言われる主な理由を5つ挙げ、その実態と向き合い方について解説します。

覚えることが多い

ビルメンテナンスの仕事は、非常に広範な知識と技術が求められます。設備管理だけでも、電気、空調、給排水、消防、昇降機と多岐にわたり、それぞれに専門的な知識が必要です。さらに、担当する建物の構造、設備の配置、配管や配線のルートなどを正確に把握しなければなりません。

特に未経験でこの業界に飛び込んだ場合、最初は専門用語の多さや、覚えるべきことの膨大さに圧倒されるかもしれません。「受変電設備」「チラー」「エアハン」「満減水警報」といった言葉が飛び交う環境に慣れるまでは、苦労を感じることが多いでしょう。

しかし、これは裏を返せば、常に新しいことを学び続けられる環境であるとも言えます。最初は先輩社員に同行し、OJT(On-the-Job Training)を通じて一つひとつ業務を覚えていくのが一般的です。マニュアルを読み込んだり、資格取得の勉強をしたりすることで、断片的だった知識が体系的につながっていく面白さもあります。焦らず、地道に知識を積み重ねていく姿勢が大切です。

24時間勤務や不規則なシフトがある

ビルは24時間365日、機能し続ける必要があります。そのため、ビルメンテナンスの現場、特に大規模な施設や病院などでは、24時間体制の常駐管理が求められます。これに伴い、勤務形態は日勤だけでなく、夜勤や宿直(泊まり勤務)を含む不規則なシフト制になることが多くなります。

例えば、「日勤→宿直→明け休み→公休」といったローテーションが一般的です。宿直勤務は、夕方から翌朝までの長時間勤務となり、その間に仮眠時間が設けられているものの、緊急対応があれば起こされることもあります。こうした不規則な勤務は、生活リズムが乱れやすく、体力的にも精神的にも負担を感じる一因となります。

一方で、「明け休み」という勤務終了後の休みと公休を組み合わせることで、平日に連休が取りやすいというメリットもあります。役所の手続きや銀行、病院など、平日にしかできない用事を済ませやすい点を魅力に感じる人もいます。自身のライフスタイルや体力と相談し、このような勤務形態が合っているかを見極めることが重要です。

緊急対応が必要になることがある

ビルメンテナンスの仕事は、計画的な点検や保守(予防保全)が基本ですが、突発的なトラブルへの緊急対応は避けて通れません。例えば、「オフィスが停電した」「トイレが詰まって水が溢れている」「空調が効かず、室内が蒸し風呂状態になっている」「エレベーターが止まった」といった事態です。

こうした緊急事態が発生した場合、現場の設備員は迅速に原因を特定し、応急処置を施さなければなりません。時には、深夜や休日であっても呼び出しがかかることもあります。パニックになっているテナントへの説明や、被害を最小限に抑えるための的確な判断が求められるため、大きなプレッシャーがかかります。

しかし、こうしたピンチを自分の知識と技術で乗り越え、無事に復旧させた時の達成感は、この仕事ならではの大きなやりがいにも繋がります。トラブルシューティングの経験を積むことで、対応力や問題解決能力が飛躍的に向上し、設備員としての自信も深まっていきます。

給料が低いと感じることがある

「平均年収」の章でも触れた通り、ビルメンテナンス業界は、未経験からのスタート時点では給料が比較的低い傾向があります。特に、特別なスキルや資格がない状態で入社した場合、年収300万円台前半からのスタートとなることも珍しくありません。日々の業務内容や責任の重さと比較して、給料が見合っていないと感じてしまう人もいるでしょう。

この背景には、業界の構造として、ビルオーナーからのコスト削減要求が厳しく、メンテナンス費用が抑制されがちな現状があります。

ただし、これはあくまでスタートラインの話です。この業界は、経験を積み、資格を取得することで着実に給料を上げていくことが可能です。会社によっては、資格取得のための支援制度(受験費用や教材費の補助など)が充実している場合もあります。目先の給料だけでなく、資格手当の体系や昇給モデル、キャリアパスなどを入社前によく確認し、長期的な視点でキャリアプランを考えることが、給料に対する不満を解消する鍵となります。

責任が重い

ビルメンテナンスの仕事は、建物の利用者の安全・安心・快適を支えるという非常に重い責任を伴います。電気設備の点検ミスが火災に繋がったり、貯水槽の管理不備が健康被害を引き起こしたりと、一つのミスが大きな事故に発展する可能性があります。

日々の点検業務は地道なルーティンワークに見えるかもしれませんが、その一つひとつが事故を未然に防ぐための重要なプロセスです。報告書の些細な数値の異常を見逃さない注意力や、定められた手順を確実に守る真面目さが常に求められます。このような責任の重さが、精神的なプレッシャーとしてのしかかることもあります。

しかし、この責任感こそが、プロフェッショナルとしての誇りの源泉でもあります。自分の仕事が、多くの人々の安全な日常を守っているという自覚は、大きなモチベーションとなるでしょう。

ビルメンテナンスの仕事のやりがい

「きつい」と言われる側面がある一方で、ビルメンテナンスの仕事には、それを上回る多くの魅力とやりがいがあります。ここでは、この仕事を続ける上でのモチベーションとなる3つの大きなやりがいについて掘り下げていきます。

専門的な知識やスキルが身につく

ビルメンテナンスの仕事は、電気、空調、給排水、消防など、建物に関する幅広い専門知識と実践的なスキルを習得できる点が大きな魅力です。これらは、一度身につければ一生役立つ「手に職」と言える技術です。

未経験から始めたとしても、日々の業務や先輩からの指導、そして資格取得に向けた学習を通じて、着実にプロフェッショナルへと成長できます。例えば、最初はただの電球交換しかできなかった人が、電気の図面を読み解き、トラブルの原因を特定できるようになった時の喜びは格別です。

また、学んだ知識が実際の現場でどのように活かされているのかを直接見ることができるため、学習意欲が湧きやすいのも特徴です。資格取得という明確な目標があるため、キャリアアップの道筋が描きやすいことも、モチベーション維持に繋がります。自分の成長が、対応できる業務の幅の広がりや給与の向上という形でダイレクトに返ってくる、非常に手応えのある仕事です。

人々の生活や安全を支えている実感がある

ビルメンテナンスは、普段は利用者から意識されることの少ない「縁の下の力持ち」的な存在です。しかし、その仕事は間違いなく、ビルで働く人々や訪れる人々の快適で安全な一日を根底から支えています。

例えば、真夏の暑い日に快適な室温が保たれているのも、いつでも清潔なトイレが使えるのも、火災発生時に警報が鳴り、スプリンクラーが作動するのも、すべてビルメンテナンスの日々の地道な仕事の成果です。

特に、水漏れや停電といった緊急トラブルを迅速に解決した際には、テナントの方から「ありがとう、助かったよ」と直接感謝の言葉をかけてもらえる機会も多くあります。このような瞬間に、自分の仕事が社会の役に立っているという強い実感と誇りを得ることができます。人々の当たり前の日常を守るという社会的意義の大きさは、この仕事の最も大きなやりがいの一つと言えるでしょう。

安定して長く働きやすい

建物がある限り、その維持管理の仕事がなくなることはありません。ビルメンテナンスは、景気の変動に左右されにくい非常に安定した業界です。新しいビルが次々と建設される一方で、既存の建物の老朽化対策や長寿命化のニーズも高まっており、仕事の需要は常に存在します。

また、定年制度はありますが、経験と知識が豊富なベテランは、再雇用や嘱託社員として長く働き続けるケースが非常に多いのも特徴です。体力的な負担が少ない点検業務や、後進の指導役など、年齢を重ねても活躍できる場が多くあります。

このように、一度スキルを身につければ、年齢に関わらず長期的に安定してキャリアを継続できる点は、将来を見据えて長く働きたいと考える人にとって大きな安心材料となります。浮き沈みの激しい時代において、この安定性は非常に価値のある魅力と言えるでしょう。

ビルメンテナンスの仕事に向いている人の特徴

ビルメンテナンスの仕事は、誰にでもできるわけではありません。特定の適性や志向性を持つ人が、より活躍しやすく、やりがいを感じやすい傾向があります。ここでは、ビルメンテナンスの仕事に向いている人の特徴を4つの観点から解説します。

責任感がある人

ビルメンテナンスの仕事は、建物の安全と人々の命に直結する業務を数多く含みます。そのため、何よりも強い責任感を持っていることが不可欠です。

定められた点検項目を「これくらいでいいだろう」と省略したり、小さな異常の兆候を見過ごしたりすることが、大きな事故に繋がる可能性があります。常に「自分の仕事が利用者の安全を守っている」という意識を持ち、マニュアルやルールを遵守し、一つひとつの作業を真摯かつ丁寧に行える人が求められます。

また、トラブル発生時には、自らが主体となって問題解決にあたる当事者意識も重要です。人のせいにせず、最後まで責任を持ってやり遂げる姿勢が、周囲からの信頼を得る上で欠かせません。

地道な作業が苦にならない人

ビルメンテナンスの業務には、華やかさはありません。むしろ、日々の多くは、決められたルートを巡回し、メーターの数値を記録し、設備に異常がないかを目視や聴覚で確認するといった、地道なルーティンワークの繰り返しです。

毎日同じような作業を繰り返すことに退屈さを感じてしまう人には、この仕事はつらく感じるかもしれません。一方で、コツコツと物事を積み重ねることが得意な人や、変化の少ない安定した環境で集中して作業に取り組みたい人にとっては、非常に適した仕事と言えます。

派手な成果を求めるのではなく、何事もない「平凡な一日」を維持することに価値を見出し、そのための地道な努力を厭わない。そんな職人気質を持った人が、この仕事で輝くことができます。

機械や設備に興味がある人

ビルの中は、電気、空調、給排水など、様々な機械や設備の集合体です。これらの設備がどのような仕組みで動いているのか、なぜこのような構造になっているのかといったことに、純粋な好奇心や探求心を持てる人は、ビルメンテナンスの仕事に強い適性があります。

子どもの頃に機械を分解したり、プラモデルを作ったりするのが好きだった人は、この仕事の面白さにハマる可能性が高いでしょう。設備の図面を見ながら、「この配管はあそこの機械に繋がっているのか」と考えたり、トラブルの原因をパズルのように解き明かしたりすることに楽しみを見出せるはずです。

この「好き」という気持ちは、専門知識を学ぶ上での強力なモチベーションになります。仕事を通じて常に新しい発見があり、知的好奇心が満たされるため、楽しみながらスキルアップしていくことができるでしょう。

コミュニケーション能力がある人

ビルメンテナンスは、一人で黙々と機械と向き合う仕事だと思われがちですが、実際には高いコミュニケーション能力が求められる場面が非常に多いです。

まず、チームで仕事を進めるため、同僚や上司との報連相(報告・連絡・相談)は不可欠です。設備の状況や作業の進捗を正確に伝え、連携して業務にあたる必要があります。

さらに、ビルのオーナーやテナント担当者への報告・説明、要望のヒアリングなども重要な業務です。専門的な内容を、専門家ではない相手にも分かりやすく説明する能力が求められます。また、修理や工事を依頼する協力会社のスタッフと、円滑に打ち合わせを進める調整力も必要です。

このように、様々な立場の人と関わりながら仕事を進めるため、相手の話をきちんと聞き、自分の考えを的確に伝える対人スキルは、技術力と同じくらい重要なのです。

ビルメンテナンス業界の種類

ビルメンテナンス業界は、その成り立ちや事業形態によって、大きく「系列系」と「独立系」の2種類に分類されます。どちらのタイプの会社に就職するかによって、働き方やキャリア、待遇などが異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

| 系列系ビルメンテナンス会社 | 独立系ビルメンテナンス会社 | |

|---|---|---|

| 主な特徴 | 大手企業のグループ会社(デベロッパー、ゼネコン、鉄道、メーカー等) | 親会社を持たず、独立して事業を展開 |

| 担当物件 | 主に親会社やグループ会社が所有・開発する特定の大規模物件 | オーナーを問わず、入札や営業で様々な物件(大小様々)を受注 |

| メリット | ・経営が安定している ・福利厚生や研修制度が充実 ・大規模で最新鋭のビルを担当できる ・給与水準が比較的高め |

・多様な種類の建物を経験できる ・実力次第で若手でも責任ある立場に就きやすい ・転勤が少ない傾向がある |

| デメリット | ・親会社の意向に左右されやすい ・全国規模の転勤がある場合も ・組織が大きく、出世に時間がかかることも |

・価格競争が激しく、利益率が低い傾向 ・会社の規模によって待遇や労働環境の差が大きい ・経営基盤が系列系に比べて弱い場合がある |

系列系

系列系ビルメンテナンス会社は、不動産デベロッパー、大手ゼネコン、鉄道会社、電機メーカーといった大手企業の子会社やグループ会社として設立された企業です。

最大の特徴は、主に親会社やグループ会社が所有・開発する特定のビルや施設の管理を安定的に受注している点です。例えば、大手デベロッパー系であれば、自社グループが開発した最新鋭の超高層オフィスビルや大規模商業施設を担当します。鉄道系であれば、駅ビルや沿線の商業施設が主な現場となります。

系列系のメリットは、経営基盤の安定性と充実した福利厚生にあります。親会社が大手であるため、給与水準も業界内では比較的高く、賞与や各種手当、退職金制度などが整っていることが多いです。また、大規模で最新の設備が導入されたフラッグシップ的な物件を担当できる機会も多く、最先端の技術に触れながらスキルを磨くことができます。研修制度が体系的に整備されていることも多く、未経験者でも安心してキャリアをスタートさせやすい環境です。

一方で、デメリットとしては、親会社の経営方針や人事異動の影響を受けやすい点が挙げられます。また、全国に拠点を展開している企業が多いため、転勤の可能性も考慮しておく必要があります。

独立系

独立系ビルメンテナンス会社は、特定の親会社を持たず、独立資本で事業を営んでいる企業です。

その特徴は、競争入札や営業活動によって、様々なオーナーから管理業務を受注する点にあります。そのため、担当する物件はオフィスビル、マンション、学校、病院、工場など多岐にわたり、規模も大小様々です。

独立系のメリットは、多様な物件を経験できることによるスキルの幅の広がりです。様々な年代、構造、設備の建物に対応することで、応用力の高い技術者として成長できます。また、系列系に比べて組織がスリムなことが多く、実力や成果が評価されれば、若いうちから責任あるポジションを任されるチャンスも多い傾向にあります。

一方で、デメリットは、常に他社との価格競争に晒されるため、利益率が低くなりがちで、それが社員の給与や待遇に影響する可能性がある点です。会社の規模や経営方針によって労働環境や福利厚生に大きな差があるため、入社前には企業研究を慎重に行う必要があります。

どちらのタイプが良い・悪いということではなく、安定志向で特定の分野を深く極めたいなら系列系、多様な経験を積んで実力でのし上がりたいなら独立系、というように、自身のキャリアプランや価値観に合った会社を選ぶことが大切です。

ビルメンテナンスのキャリアパスと将来性

ビルメンテナンス業界は、安定した需要と明確なキャリアアップの道筋があり、将来性も高い魅力的な分野です。ここでは、未経験からのスタート、キャリアアップの方法、そして業界全体の将来性について解説します。

未経験からでも挑戦しやすい

ビルメンテナンス業界は、慢性的な人手不足の傾向があり、学歴や職歴を問わず、未経験者を積極的に採用している企業が数多く存在します。多くの会社で入社後の研修制度やOJTが充実しているため、意欲さえあればゼロから専門知識と技術を身につけることが可能です。

最初は、先輩社員の補助的な業務や、比較的簡単な日常点検、清掃業務などからスタートし、徐々に仕事の幅を広げていくのが一般的です。まずは現場の雰囲気に慣れ、建物全体の構造や設備の配置を覚えることから始まります。未経験者にとっては、新しいことを学ぶ絶好の機会であり、成長を実感しやすい環境と言えるでしょう。

資格を取得してキャリアアップを目指す

この業界でキャリアアップと年収向上を目指す上で、最も確実で王道なのが資格取得です。ビルメンテナンスのキャリアパスは、資格取得の歴史そのものと言っても過言ではありません。

一般的なキャリアアップのロードマップは以下のようになります。

- スタートライン: まずは「ビルメン4点セット」(第二種電気工事士、危険物取扱者乙種4類、二級ボイラー技士、第三種冷凍機械責任者)の取得を目指します。これらを持つことで、一人前の設備員として認められ、資格手当による収入アップも見込めます。

- 中級レベル: 次に目指すのが、現場の責任者クラスへのステップアップに繋がる「建築物環境衛生管理技術者(ビル管)」です。この資格は選任義務があるため需要が高く、取得すれば転職市場での価値も大きく高まります。

- 上級レベル・スペシャリスト: さらなる高みを目指すなら、「第三種電気主任技術者(電験三種)」や「エネルギー管理士(エネ管)」といった難関資格に挑戦します。これらは「ビルメン三種の神器」とも呼ばれ、取得すれば専門家として不動の地位を築くことができ、年収も大幅にアップします。

このように、目標とすべき資格が明確であるため、計画的に学習を進め、着実にキャリアを積み上げていくことが可能です。

現場の責任者になる

現場での経験を積み、必要な資格を取得していくと、チームをまとめるリーダーや、現場全体の運営を管理する所長(現場責任者)への道が開けてきます。

所長になると、日々の点検業務に加え、スタッフの労務管理、年間メンテナンス計画の策定、予算管理、ビルオーナーへの報告や折衝、大規模修繕工事の計画・管理など、マネジメント業務の比重が大きくなります。技術的なスキルだけでなく、リーダーシップや経営的な視点も求められるようになり、仕事の責任は重くなりますが、その分、大きなやりがいと高い報酬を得ることができます。

建物の需要があるため将来性は高い

ビルメンテナンス業界の将来性は非常に高いと言えます。その理由は主に3つあります。

- なくならない仕事: 人々が建物を利用し続ける限り、その維持管理は絶対に必要です。新築ビルの建設が減ったとしても、既存の建物を安全に長く使い続けるためのメンテナンス需要はむしろ増加していきます。景気に左右されにくいストック型ビジネスであるため、安定性は抜群です。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)化の進展: 近年、ビル管理の分野でもIoTセンサーによる遠隔監視、BIM(Building Information Modeling)を活用した設備管理、AIによるエネルギー需要予測など、DX化が急速に進んでいます。これにより、業務の効率化が進む一方で、新しい技術を使いこなせる人材の需要が高まっています。変化に対応し、学び続ける姿勢があれば、活躍の場はさらに広がります。

- 環境・省エネへの対応: 脱炭素社会の実現に向け、建物の省エネルギー化は社会的な急務となっています。エネルギー消費の大きい既存ビルにおいて、省エネ改修やエネルギーマネジメントを行える専門家の価値はますます高まります。エネルギー管理士などの資格を持つ人材は、今後さらに重宝されるでしょう。

このように、ビルメンテナンス業界は、安定した基盤の上に、技術革新や社会情勢の変化という新しい波が来ており、挑戦しがいのある将来性豊かなフィールドです。

まとめ

今回は、ビルメンテナンスの仕事内容から年収、必要な資格、そして将来性まで、幅広く解説しました。

本記事の要点をまとめます。

- ビルメンテナンスは、建物の設備、清掃、衛生、警備などを通じて、利用者の安全・快適な環境を守り、建物の資産価値を維持する、社会に不可欠な仕事です。

- 仕事内容は多岐にわたりますが、特に電気や空調などを扱う「設備管理」が中核を担います。

- 年収は未経験スタート時では高くありませんが、「ビルメン4点セット」や「ビル管」「電験三種」といった資格を取得し、経験を積むことで着実に向上させることができます。

- 「きつい」と言われる側面(覚えることが多い、不規則勤務など)もありますが、それを上回る「専門スキルが身につく」「社会を支える実感」「安定性」といった大きなやりがいがあります。

- 建物がある限りなくならない仕事であり、省エネやDX化といった新たな需要も生まれ、将来性は非常に高いと言えます。

ビルメンテナンスは、決して目立つ仕事ではないかもしれません。しかし、私たちの暮らしと経済活動を文字通り足元から支える、誇り高いプロフェッショナルの世界です。この記事が、ビルメンテナンスという仕事への理解を深め、あなたのキャリア選択の一助となれば幸いです。