家の顔である玄関ドアや、部屋の印象を大きく左右する室内ドア。毎日使うものだからこそ、古くなったり、使い勝手が悪くなったりすると、日々の暮らしの快適さに影響を与えます。ドアリフォームは、単に古いものを新しくするだけでなく、住まいのデザイン性、機能性、防犯性、さらには資産価値まで向上させる可能性を秘めた、非常に効果的なリフォームの一つです。

しかし、いざドアリフォームを検討し始めると、「費用はどれくらいかかるの?」「どんな種類のドアがあるの?」「どうやって選べば失敗しない?」「補助金は使えるの?」といった、さまざまな疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、ドアリフォームに関するあらゆる疑問を解消するため、場所別の費用相場や工期の目安から、玄関ドア・室内ドアそれぞれの詳しい種類と特徴、失敗しないための選び方のポイント、費用を抑えるコツ、活用できる補助金制度まで、網羅的に詳しく解説します。

これからドアリフォームを検討している方はもちろん、将来のために情報を集めている方も、ぜひこの記事を参考にして、ご自身の住まいに最適なドアリフォームを実現してください。

目次

ドアリフォームとは?得られる4つのメリット

ドアリフォームとは、既存の玄関ドアや室内ドアを新しいものに交換する工事のことです。しかし、その本質は単なる「交換」に留まりません。最新のドアは、デザインや機能が飛躍的に進化しており、リフォームによって暮らしの質を大きく向上させることができます。まずは、ドアリフォームによって得られる具体的な4つのメリットについて詳しく見ていきましょう。

① デザイン性の向上で家の印象を一新

ドアは、住まいの印象を決定づける重要なパーツです。特に玄関ドアは「家の顔」とも言われ、そのデザイン一つで外観全体の雰囲気ががらりと変わります。

例えば、古くなったアルミ製の玄関ドアを、温かみのある木目調のデザインや、重厚感のある鋳物飾りが施されたモダンなデザインのドアに交換するだけで、住まい全体が新築のように洗練された印象に生まれ変わります。ドアの色や素材、ガラス部分のデザイン、ハンドルの形状など、細部にまでこだわることで、自分らしい個性を表現することも可能です。

室内ドアも同様です。リビング、寝室、子ども部屋など、それぞれの空間の用途やインテリアテイストに合わせてドアを選ぶことで、より統一感のあるおしゃれな空間を演出できます。例えば、壁紙と色調を合わせたシンプルなドアで部屋を広く見せたり、ガラス面積の大きいドアで開放感をプラスしたり、あるいはアクセントカラーのドアで個性的な空間を創り出したりと、その可能性は無限大です。

このように、ドアリフォームは比較的手軽でありながら、内外装のイメージを劇的に変化させることができる、コストパフォーマンスの高いリフォームと言えるでしょう。

② 機能性の向上で快適な暮らしを実現

現在のドアには、デザイン性だけでなく、暮らしを快適にするためのさまざまな機能が搭載されています。ドアリフォームは、こうした最新機能を取り入れる絶好の機会です。

- 断熱性・気密性の向上

住まいの熱の多くは、窓やドアなどの開口部から出入りしています。特に古い玄関ドアは断熱性能が低く、夏は外の熱気が、冬は冷気が侵入し、冷暖房の効率を著しく低下させる原因になっています。最新の高断熱ドアは、ドア内部に断熱材が充填されていたり、ガラス部分が複層ガラス(ペアガラス)やLow-E複層ガラスになっていたりと、高い断熱性能を備えています。

高断熱ドアにリフォームすることで、夏は涼しく冬は暖かい、一年中快適な室内環境を実現できます。これは、光熱費の削減にも直結するため、長期的に見れば経済的なメリットも大きいと言えます。 - 防音性の向上

大通りに面している、線路が近いなど、屋外の騒音が気になるご家庭にとって、ドアの防音性は重要なポイントです。気密性の高いドアに交換することで、外部からの騒音の侵入を大幅に軽減し、静かで落ち着いた居住空間を確保できます。逆に、室内からの音漏れも防ぐ効果があるため、ピアノなどの楽器を演奏する部屋や、シアタールームのドアリフォームにも最適です。 - 採光性・採風性の向上

「玄関が暗くて日中も電気が必要」「風通しが悪く空気がこもりがち」といった悩みも、ドアリフォームで解決できる場合があります。玄関ドアのガラス部分(採光窓)が大きいデザインを選べば、自然光をたっぷりと取り込むことができ、明るく開放的な玄関ホールになります。

また、ドアを施錠したまま、ドア本体の一部を開けて換気ができる「採風機能」付きの玄関ドアも人気です。防犯性を確保しながら新鮮な空気を取り込めるため、玄関の湿気やニオイ対策に非常に効果的です。

③ 防犯性の向上で家族の安全を守る

家族が安心して暮らすためには、住まいの防犯対策が欠かせません。空き巣の侵入経路として最も多いのが、窓や玄関などの開口部です。古いドアは防犯性能が低いものが多く、ピッキングやこじ開けなどの手口に対して脆弱な場合があります。

最新の玄関ドアには、高度な防犯技術が標準装備されています。

- ピッキングに強いディンプルキー:鍵の構造が複雑で、不正な解錠が非常に困難な鍵です。

- 2ロック(ダブルロック):上下2か所に鍵を設けることで、侵入にかかる時間を長引かせ、犯行を諦めさせる効果があります。

- こじ開け対策:ドアの隙間にバールなどを差し込んで無理やり開ける手口に対し、鎌状のデッドボルトががっちりと噛み合うことで抵抗します。

- サムターン回し対策:ドアの外側からドリルで穴を開け、針金などで内側のつまみ(サムターン)を回して解錠する手口を防ぐため、取り外し可能なサムターンや、ボタンを押さないと回らない仕組みのサムターンが採用されています。

さらに近年では、カードキーやリモコンキー、スマートフォンのアプリで施解錠できる「スマートロック」も普及が進んでいます。鍵穴がないためピッキングの心配がなく、オートロック機能で鍵の閉め忘れも防止できます。両手がふさがっていてもハンズフリーで解錠できるなど、利便性の向上にもつながります。ドアリフォームは、こうした最新の防犯システムを導入し、家族の安全・安心な暮らしを守るための重要な投資となります。

④ 住宅の資産価値を高める

ドアリフォームは、現在お住まいの快適性を高めるだけでなく、将来的な住宅の資産価値の維持・向上にも貢献します。

住宅を売却する際、購入希望者が最初に目にするのは外観であり、特に玄関ドアの印象は内見に進むかどうかを左右する重要な要素です。美しく機能的な玄関ドアは、建物全体の手入れが行き届いているという良い印象を与え、査定においてもプラスに働く可能性があります。

また、断熱性の向上は、住宅の省エネルギー性能を高めることにつながります。近年、省エネ性能は住宅の価値を測る上でますます重要視されており、「住宅性能表示制度」などにおいても評価項目の一つとなっています。高断熱ドアへのリフォームは、光熱費というランニングコストを削減できるだけでなく、「エネルギー効率の良い家」という付加価値を生み出し、資産価値の向上に寄与します。

室内ドアにおいても、バリアフリー対応の引き戸への変更や、デザイン性の高いドアへの交換は、住宅の魅力を高め、売却や賃貸に出す際の競争力を高める要因となり得ます。このように、ドアリフォームは目先の快適性だけでなく、長期的な視点で見ても非常に価値のある投資と言えるでしょう。

【場所別】ドアリフォームの費用相場と工期の目安

ドアリフォームにかかる費用や時間は、リフォームする場所や選ぶドアの種類、工事の方法によって大きく異なります。ここでは、主要な場所ごとの費用相場と工期の目安を解説します。費用は基本的に「ドア本体の価格」と「工事費(既存ドアの撤去・処分費含む)」の合計で決まります。

| ドアの種類 | 費用相場(工事費込み) | 工期の目安 | 主な特徴・費用変動要因 |

|---|---|---|---|

| 玄関ドア | 10万円~50万円 | 半日~2日 | 素材、断熱性、防犯機能、デザイン、工法(カバー工法/はつり工法)によって大きく変動します。 |

| 室内ドア | 3万円~20万円 | 2時間~1日 | 本体のみ交換か枠ごと交換かで変動。開き戸から引き戸への変更は高額になる傾向があります。 |

| 浴室ドア | 5万円~25万円 | 3時間~1日 | 耐湿性の高い素材が必須。カビ対策、換気機能、バリアフリー対応などで価格が変動します。 |

| トイレドア | 4万円~15万円 | 2時間~半日 | 明かり窓や表示錠の有無、デザインによって変動します。 |

| 勝手口ドア | 8万円~30万円 | 半日~1日 | 防犯性、断熱性、採風機能の有無で価格が大きく変動します。 |

玄関ドア

費用相場:10万円~50万円

玄関ドアは、断熱性や防犯性といった高い機能性が求められるため、他のドアに比べて費用が高くなる傾向があります。費用を左右する主な要因は、ドア本体のグレード(素材、デザイン、機能)と、リフォームの工法です。

シンプルなアルミ製ドアであれば10万円台から可能ですが、断熱性能の高い素材や、スマートロックなどの高機能な製品を選ぶと30万円~50万円、あるいはそれ以上になることもあります。

工期の目安:半日~2日

工期は主にリフォーム工法によって決まります。既存のドア枠を残して新しいドアを取り付ける「カバー工法」であれば、工事は半日~1日程度で完了します。壁や床を壊す必要がないため、手軽でスピーディーなのが特徴です。

一方、既存のドア枠ごと撤去して新しい枠を取り付ける「はつり工法」の場合は、壁や床の解体・補修作業が伴うため、1日~2日、あるいはそれ以上の工期が必要になります。

室内ドア(リビング・個室など)

費用相場:3万円~20万円

室内ドアの費用は、交換方法によって大きく変わります。既存のドア枠をそのまま使い、ドア本体だけを交換する場合は、比較的安価で、3万円~8万円程度が相場です。ただし、この方法は丁番(蝶番)の位置やサイズが既存のものと一致する必要があります。

ドア枠ごと交換する場合は、10万円~20万円程度が目安となります。さらに、開き戸から引き戸に変更するなど、壁の工事が必要になる場合は、20万円以上の費用がかかることもあります。

工期の目安:2時間~1日

ドア本体のみの交換であれば、2~3時間程度で完了することがほとんどです。ドア枠ごと交換する場合でも、半日~1日程度で工事は終わります。ただし、壁の工事を伴う大掛かりなリフォームの場合は、数日間かかることもあります。

浴室ドア

費用相場:5万円~25万円

浴室ドアは、常に湿気にさらされるため、水に強く、腐食しにくい素材(樹脂製、アルミ製など)で作られています。費用は、ドアのタイプ(開き戸、折れ戸、引き戸)や機能によって変わります。

最も一般的な折れ戸であれば5万円~15万円程度が相場です。ガラスやアクリルパネルを使用したデザイン性の高いものや、掃除がしやすいように工夫されたもの、換気機能を備えたものなどは価格が高くなります。既存のドア枠が傷んでいる場合は、枠ごと交換する必要があり、費用は高額になる傾向があります。

工期の目安:3時間~1日

浴室ドアの交換は、半日もあれば完了することが多いです。ただし、ドア枠ごと交換し、周囲の壁(ユニットバスの壁パネルなど)の補修が必要になる場合は、1日程度かかることもあります。

トイレドア

費用相場:4万円~15万円

トイレドアは、室内ドアの一種ですが、いくつかの特徴があります。使用中かどうかが外からわかる「表示錠」や、消し忘れ防止のための「明かり窓」が付いているのが一般的です。

費用は、これらの機能の有無やデザインによって変動します。シンプルなデザインであれば4万円~7万円程度、デザイン性の高いものや、換気用のガラリが付いたタイプなどは10万円を超えることもあります。

工期の目安:2時間~半日

トイレドアの交換は、比較的簡単な作業であるため、2時間~半日程度で完了します。ドア枠ごと交換する場合でも、1日あれば十分に終わるでしょう。

勝手口ドア

費用相場:8万円~30万円

勝手口ドアは、玄関ドアと同様に屋外と接するため、防犯性や断熱性が求められます。一方で、キッチンからのゴミ出しや換気など、実用的な役割も担います。

費用は、機能性によって大きく左右されます。防犯ガラスの使用や2ロックなどの防犯対策、断熱性能の高さ、そして施錠したまま換気ができる「採風機能」の有無が価格に大きく影響します。シンプルなものであれば8万円程度から可能ですが、高機能な製品は20万円~30万円程度になります。

工期の目安:半日~1日

勝手口ドアのリフォームも、玄関ドアと同様に「カバー工法」が主流となっており、半日~1日程度で工事は完了します。

玄関ドアリフォームの詳しい内容

家の顔である玄関ドアのリフォームは、住まいの印象と快適性を劇的に向上させます。ここでは、玄関ドアの種類や特徴、そして主なリフォーム工法について詳しく解説します。

玄関ドアの種類と特徴

玄関ドアは、「扉の開き方」「素材」「機能」といったさまざまな観点から選ぶことができます。それぞれの特徴を理解し、ご自宅の状況や求める性能に合わせて最適なものを選びましょう。

扉の開き方で選ぶ(片開き・親子・両開きドア)

玄関ドアは、扉の枚数と開き方によって、主に3つのタイプに分類されます。

- 片開きドア

最も一般的で、1枚の扉で開閉するタイプです。シンプルな構造で、比較的狭い間口にも設置できます。デザインのバリエーションが豊富で、多くの住宅で採用されています。 - 親子ドア

普段使うメインのドア(親扉)と、その横に固定された小さなドア(子扉)がセットになったタイプです。大きな荷物を搬入・搬出する際や、車椅子での出入りの際に子扉も開けることで、開口部を広く使えるのが最大のメリットです。デザイン的にも重厚感や豪華さを演出しやすいため、広い間口におすすめです。 - 両開きドア

同じサイズの2枚の扉を左右に開くタイプです。非常に広い開口部が必要で、主にホテルや公共施設、豪邸などで見られます。圧倒的な開放感と格調高い雰囲気を演出できますが、一般住宅での採用は稀です。

素材で選ぶ(アルミ・スチール・木製など)

ドア本体の素材は、デザイン性だけでなく、断熱性や耐久性、メンテナンス性にも大きく関わります。

| 素材の種類 | デザイン性 | 断熱性 | 耐久性 | メンテナンス性 | 価格帯 |

|---|---|---|---|---|---|

| アルミ | ◎(豊富) | △ | ◎ | ◎ | 安価~中価格 |

| スチール | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 中価格~高価格 |

| 木製 | ◎(高級感) | ◎ | △ | △(定期的な塗装) | 高価格 |

| 樹脂(PVC) | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 高価格 |

- アルミ

軽量で加工しやすく、サビにも強いため、現在の玄関ドアで最も広く普及している素材です。木目調シートを貼るなどデザインも豊富で、価格も比較的安価です。ただし、素材自体の熱伝導率が高いため、断熱性は他の素材に比べて劣る傾向があります。 - スチール(鋼板)

アルミよりも頑丈で、防火性や防犯性に優れています。ドア内部に断熱材を充填しやすく、断熱性を高めた製品も多くあります。マンションの玄関ドアによく使用されますが、戸建て用にも重厚感のあるデザインが揃っています。 - 木製

天然木ならではの温かみと高級感が最大の魅力です。木は熱を伝えにくいため、断熱性にも優れています。しかし、水分や紫外線に弱く、反りや色褪せを防ぐために定期的な塗装などのメンテナンスが不可欠です。価格も高価なため、こだわりを持つ方向けの素材と言えます。 - 樹脂(PVC)

熱伝導率が非常に低く、断熱性と気密性に最も優れた素材です。結露が発生しにくく、寒冷地で特に高い性能を発揮します。耐久性や耐候性も高いですが、製品のバリエーションが他の素材に比べて少なく、価格も高価になる傾向があります。

最新の機能で選ぶ(スマートロック・高断熱・採風機能)

最新の玄関ドアには、暮らしをより安全で快適にするための便利な機能が満載です。

- スマートロック

従来の鍵を使わず、カードキーや専用リモコン、スマートフォンなどで施解錠できるシステムです。鍵を取り出す手間が省けるハンズフリー機能や、ドアが閉まると自動で施錠されるオートロック機能など、利便性と防犯性を両立できます。ピッキングの心配がないのも大きなメリットです。 - 高断熱仕様

ドア本体の内部に高性能な断熱材を充填し、ガラス部分には複層ガラス(ペアガラス)や、さらに断熱効果の高いLow-E複層ガラスを採用したドアです。住宅全体の断熱性能を高め、冷暖房効率を向上させることで、光熱費の削減と快適な室温維持に貢献します。国の補助金制度の対象にもなりやすい機能です。 - 採風機能

ドアを施錠したまま、ドアの一部に設けられた窓を開閉して換気ができる機能です。防犯性を確保しながら、玄関や廊下にこもりがちな熱気や湿気を効率的に排出できます。網戸が付いているため、虫の侵入も防げます。特に夏場の快適性向上に大きく寄与します。

玄関ドアの主なリフォーム工法2つ

玄関ドアのリフォームには、主に「カバー工法」と「枠ごと交換する工法」の2つの方法があります。どちらを選ぶかによって、費用や工期が大きく異なります。

① カバー工法

カバー工法とは、既存のドアの枠を残し、その上から新しいドア枠をかぶせて取り付ける工法です。現在、玄関ドアリフォームの主流となっている方法です。

- メリット

- 工期が短い:壁や床を壊す作業がないため、工事は半日~1日で完了します。

- コストが安い:大工工事や左官工事、内装工事が不要なため、工事費を安く抑えられます。

- 騒音や粉塵が少ない:解体作業が最小限なので、ご近所への影響も少なくて済みます。

- デメリット

- 開口部が少し狭くなる:既存の枠の内側に新しい枠を取り付けるため、高さ・幅ともに数センチ程度狭くなります。

- 下枠に段差ができる場合がある:既存の枠の上に新しい下枠を設置するため、わずかな段差が生じることがあります。つまずき防止のための段差緩和材で対応可能です。

- デザインの制約:既存の枠のサイズに合わせて製品を選ぶ必要があります。

② 枠ごと交換する工法(はつり工法)

はつり工法とは、既存の玄関ドアとドア枠をすべて撤去し、壁を一部解体(はつり)して、新しいドア枠を取り付ける工法です。

- メリット

- 開口部のサイズを維持・変更できる:既存の枠を撤去するため、ドアの開口部が狭くなることがありません。間口を広げるなど、サイズ変更も可能です。

- デザインの自由度が高い:枠のサイズに縛られないため、好きなデザインのドアを選べます。

- 根本的な問題を解決できる:ドア枠の歪みや腐食など、根本的な問題を解消できます。

- デメリット

- 工期が長い:壁の解体と補修(外壁・内装)が必要になるため、2日~数日間の工期がかかります。

- コストが高い:解体費や補修費などがかかるため、カバー工法に比べて費用が高額になります。

- 騒音や粉塵が発生する:壁を壊す際に大きな音やホコリが発生します。

どちらの工法を選ぶかは、既存のドア枠の状態や、予算、リフォームにかけられる時間などを総合的に考慮して、リフォーム会社と相談しながら決定することが重要です。

室内ドアリフォームの詳しい内容

室内ドアは、部屋と部屋を仕切るだけでなく、空間の雰囲気や使い勝手を左右する重要な要素です。ここでは、室内ドアの主な種類と特徴、リフォームの工法について解説します。

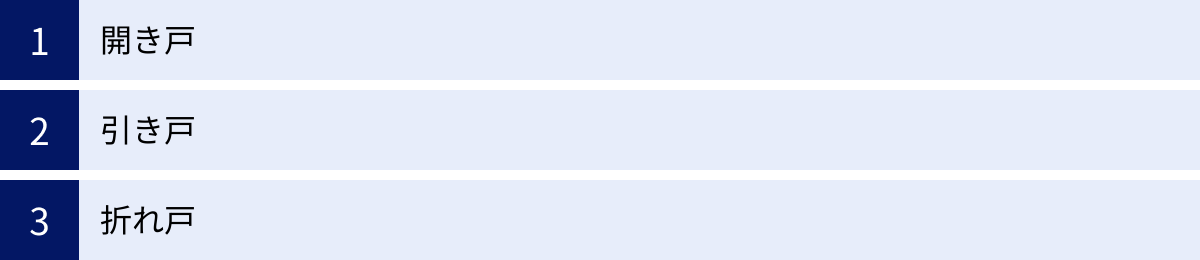

室内ドアの種類と特徴

室内ドアは、開閉方式によって大きく「開き戸」「引き戸」「折れ戸」の3種類に分けられます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、部屋の広さや用途、生活動線に合ったものを選びましょう。

開き戸

ドアノブやハンドルを操作して、手前または奥に押したり引いたりして開閉する、最も一般的なタイプのドアです。

- メリット

- 気密性・防音性が高い:ドア枠とドア本体がしっかりと密着するため、音や光、空気の漏れが少なく、プライバシーを確保しやすいのが特徴です。寝室や書斎など、静かな環境が求められる部屋に適しています。

- デザインが豊富:最も普及しているタイプであるため、デザインや色のバリエーションが非常に豊富です。

- 比較的安価:構造がシンプルなため、製品価格が比較的安価な傾向にあります。

- デメリット

- 開閉スペースが必要:ドアが開閉する軌道上にスペースが必要で、家具の配置が制限されることがあります。狭い廊下などでは、開いたドアが邪魔になり、人の通行を妨げる可能性があります。

- 風で急に閉まることがある:窓を開けている時など、風圧でドアが「バタン!」と勢いよく閉まることがあります。

- バリアフリーに不向き:車椅子での出入りや、介助が必要な場合、ドアの開け閉めが負担になることがあります。

引き戸

ドアを壁に沿って水平にスライドさせて開閉するタイプです。日本の住宅では古くから襖や障子で親しまれてきました。

- メリット

- 省スペース:ドアの前後開閉スペースが不要なため、部屋や廊下を有効に活用できます。家具のレイアウトの自由度も高まります。

- 開放感の演出:ドアを開け放つことで、2つの空間を一体的に使うことができ、開放的な雰囲気を生み出せます。

- バリアフリーに適している:開閉動作が楽で、車椅子でもスムーズに出入りできます。床にレールがない「上吊り式」を選べば、足元に段差がなくなり、より安全です。

- 開閉の調整が容易:少しだけ開けて換気したり、人の出入りに合わせて開口幅を調整したりすることが簡単にできます。

- デメリット

- 気密性・防音性が低い:構造上、開き戸に比べてドアと枠の間に隙間ができやすく、音や光、ニオイが漏れやすい傾向があります。

- 戸を引き込む壁面が必要:ドアをスライドさせるためのスペースが壁の横に必要です。壁の中にドアを引き込む「引き込み戸」の場合は、壁を解体する大掛かりな工事が必要になります。

- 価格が比較的高め:レールや戸車などの部品が必要なため、開き戸に比べて製品価格が高くなる傾向があります。

折れ戸

複数のパネルが蝶番で連結されており、折りたたむようにして開閉するドアです。クローゼットや浴室のドアとしてよく使用されます。

- メリット

- 省スペースで大きな開口:開き戸よりも少ない開閉スペースで、開口部を広く確保できます。クローゼットのように、中身を一覧したい収納スペースに最適です。

- 狭い場所に適している:廊下や脱衣所など、スペースが限られた場所でも設置しやすいのが特徴です。

- デメリット

- 構造が複雑:開閉機構が複雑なため、開き戸や引き戸に比べて故障しやすい可能性があります。

- 掃除がしにくい:折りたたむ部分やレールにホコリや汚れが溜まりやすく、掃除に手間がかかることがあります。

- 開口部が完全に開かない:折りたたんだドアの厚み分、開口部が少し狭くなります。

室内ドアの主なリフォーム工法

室内ドアのリフォームも、玄関ドアと同様に、工事の規模によっていくつかの方法に分けられます。

ドア本体のみを交換

最も手軽でコストを抑えられる方法です。既存のドア枠や丁番(蝶番)はそのまま使用し、ドア本体(扉)だけを新しいものに交換します。

- メリット:工事が簡単で、数時間程度で完了します。費用も3万円~8万円程度と安価です。

- デメリット:既存のドアと同じサイズ、同じ丁番位置の製品しか選べません。そのため、デザインの選択肢が限られます。また、ドア枠が古いままなので、ドアだけが新しくなってしまい、見た目のバランスが悪くなる可能性もあります。

ドア枠ごと交換

既存のドアとドア枠をすべて撤去し、新しいドアとドア枠をセットで取り付ける方法です。

- メリット:デザインやサイズ、開閉方式(開き戸から引き戸へなど)を自由に選べます。ドア枠も新しくなるため、見た目が美しく仕上がります。

- デメリット:ドア枠を撤去する際に周囲の壁紙や壁材を剥がす必要があるため、内装の補修工事が伴います。そのため、工期は半日~1日以上かかり、費用も10万円~20万円以上と高額になります。特に、開き戸から引き戸への変更は壁の解体・造作が必要になるため、さらにコストと工期がかかります。最近では、既存の枠に新しい枠を被せる「カバー工法」に対応した室内ドアもあり、壁を壊さずに枠ごと交換できるため、リフォーム会社に相談してみるのがおすすめです。

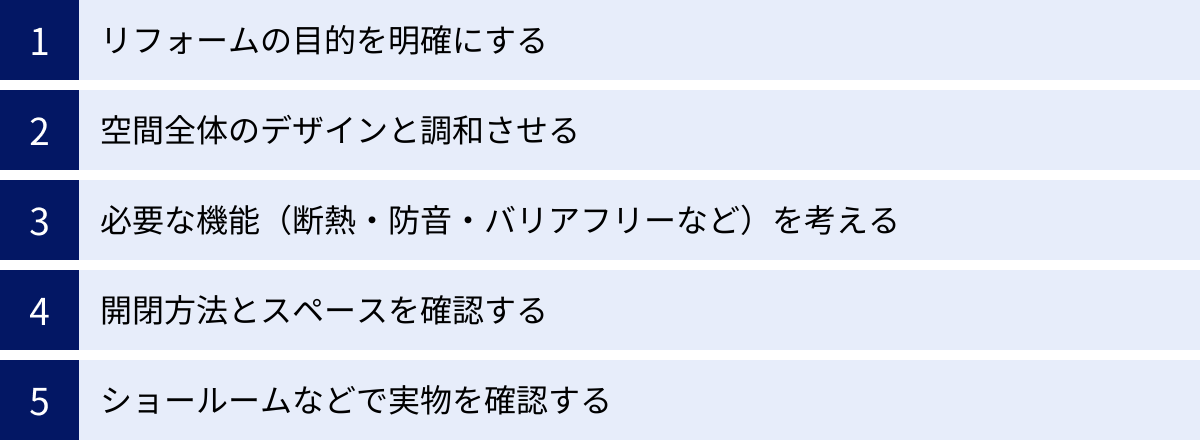

ドアリフォームの選び方で失敗しない5つのポイント

せっかく費用と時間をかけてリフォームするなら、絶対に失敗したくないものです。ここでは、満足のいくドアリフォームを実現するために、事前に押さえておくべき5つの重要なポイントを解説します。

① リフォームの目的を明確にする

まず最初に、「なぜドアリフォームをしたいのか?」という目的をはっきりとさせることが最も重要です。目的が曖昧なままリフォームを進めると、完成後に「こんなはずではなかった」と後悔する原因になります。

- デザイン重視:「家の外観をおしゃれにしたい」「部屋のインテリアに合うドアにしたい」

- 機能性重視:「冬の寒さ・夏の暑さを解消したい(断熱)」「外の騒音を減らしたい(防音)」「玄関を明るくしたい(採光)」「風通しを良くしたい(採風)」

- 防犯性重視:「空き巣が心配なので、防犯性能の高いドアにしたい」

- 利便性重視:「鍵の開け閉めを楽にしたい(スマートロック)」「大きな荷物を運びやすくしたい(親子ドア)」

- バリアフリー重視:「高齢の家族のために、開け閉めしやすいドアにしたい(引き戸)」

これらの目的の中から、自分にとって何が最も重要なのか、優先順位をつけましょう。例えば、「デザインも良くしたいし、断熱性も高めたい」という場合、どちらをより優先するかで選ぶべき製品や予算配分が変わってきます。目的が明確であれば、リフォーム会社にも要望が伝わりやすく、的確な提案を受けられます。

② 空間全体のデザインと調和させる

ドア単体のデザインだけで選んでしまうと、いざ設置してみたら家全体の雰囲気から浮いてしまった、という失敗が起こりがちです。

玄関ドアの場合は、外壁の色や素材、屋根の形状、窓サッシの色、玄関ポーチのタイルなど、外観全体のバランスを考慮する必要があります。例えば、モダンでシンプルな外観の家に、クラシックで装飾的なドアを合わせると、ちぐはぐな印象になってしまいます。各ドアメーカーのウェブサイトには、自宅の外観写真を使ってドア交換後のイメージを確認できるカラーシミュレーション機能が用意されていることが多いので、ぜひ活用してみましょう。

室内ドアの場合は、床材や壁紙、天井、照明、家具など、部屋全体のインテリアテイストと調和させることが大切です。壁と似た色を選んで空間を広く見せたり、逆に床や家具の色と合わせて統一感を出したり、あえてアクセントカラーを選んで個性を演出したりと、さまざまなコーディネートが考えられます。全体の調和を考えることで、洗練された空間づくりができます。

③ 必要な機能(断熱・防音・バリアフリーなど)を考える

デザインと並行して、自分たちの暮らしに本当に必要な機能は何かをじっくり考えましょう。家族構成やライフスタイル、立地環境によって、求められる機能は異なります。

- 寒冷地や夏の暑さが厳しい地域にお住まいの場合:高断熱仕様は必須の機能と言えるでしょう。光熱費の削減にもつながり、長期的なメリットは大きいです。

- 大通り沿いや線路の近くなど、騒音が気になる場合:高気密・高防音仕様のドアを選ぶことで、ストレスの少ない静かな生活が手に入ります。

- ご高齢の家族や小さなお子さんがいる場合:バリアフリー対応が重要です。玄関ドアなら少ない力で開閉できるもの、室内ドアなら床に段差のない上吊り式の引き戸がおすすめです。車椅子を利用する場合は、有効開口幅が十分にあるかも確認が必要です。

- 共働きで帰宅が遅くなることが多い、鍵の閉め忘れが心配な場合:スマートロックやオートロック機能は、日々の安心感と利便性を大きく向上させてくれます。

すべての高機能を盛り込むと費用は高額になります。先の「目的の明確化」と合わせて、自分たちの暮らしに本当に必要な機能を見極め、優先順位をつけて選ぶことが賢い選択です。

④ 開閉方法とスペースを確認する

特に室内ドアのリフォームで重要なのが、開閉方法とそれに必要なスペースの確認です。

現在開き戸を使っている場所で、ドアを開けた先に廊下や階段があり、家族とぶつかりそうになる、あるいは家具が置けずにデッドスペースになっている、といった悩みはありませんか?このような場合は、引き戸への変更が有効な解決策となります。

ただし、引き戸に変更するには、ドアをスライドさせるためのスペースが壁の横に必要です。壁の構造によっては、壁内に引き込むための工事が必要になり、コストや工期に影響します。リフォームを検討する際は、実際にドアが開閉する様子をイメージし、生活動線に支障がないか、家具の配置は問題ないかを必ず確認しましょう。現地調査の際に、リフォーム会社の担当者に相談し、最適な開閉方法を提案してもらうのが確実です。

⑤ ショールームなどで実物を確認する

カタログやウェブサイトの画像だけでドアを決めるのは避けるべきです。色味や質感は、お使いのモニター環境によって実物と異なって見えることが少なくありません。また、ドアの重さやハンドルの握りやすさ、鍵の操作感、スマートロックの反応速度といった「使い勝手」に関する部分は、実際に触れてみないと分かりません。

少し手間はかかりますが、ぜひメーカーのショールームに足を運び、実物を見て、触れて、動かしてみることを強くおすすめします。複数のメーカーの製品を比較検討することで、それぞれの特徴がよく理解でき、自分たちの理想に最も近いドアを見つけ出すことができます。後悔しないドア選びのために、実物確認は欠かせないステップだと考えましょう。

ドアリフォームの費用を安く抑える3つのコツ

ドアリフォームは決して安い買い物ではありません。だからこそ、少しでも費用を抑えたいと考えるのは当然のことです。ここでは、品質を落とさずにリフォーム費用を賢く節約するための3つのコツをご紹介します。

① 補助金制度を最大限に活用する

国や自治体では、住宅の省エネ化やバリアフリー化を促進するために、リフォーム費用の一部を補助する制度を実施しています。特に、高い断熱性能を持つ玄関ドアへの交換は、多くの補助金制度の対象となっています。

補助金を活用できれば、数十万円単位で費用負担を軽減できる可能性もあり、使わない手はありません。ただし、補助金には対象となる工事内容や製品の性能、申請期間、予算の上限などが定められています。「工事が終わってから申請しようとしたら期間が過ぎていた」ということがないよう、リフォームを計画する段階で、利用できる補助金がないか必ず確認しましょう。補助金の申請は、リフォーム業者が代行してくれるケースがほとんどなので、まずは業者に相談してみるのがスムーズです。

(※補助金制度の詳細は後述します)

② 複数のリフォーム業者から相見積もりを取る

リフォーム費用は、依頼する業者によって大きく異なる場合があります。適正な価格で、かつ信頼できる業者に依頼するためには、必ず2~3社以上のリフォーム業者から見積もりを取る「相見積もり」を行いましょう。

相見積もりの目的は、単に一番安い業者を見つけることだけではありません。見積書には、使用するドアの製品名や品番、工事内容の内訳、諸経費などが記載されています。これらの内容を比較することで、各社の提案内容の違いや、価格設定の妥当性を判断できます。

- 「一式」といった大雑把な記載がなく、内訳が詳細で分かりやすいか?

- こちらの要望に対して、的確な製品や工法を提案してくれているか?

- 質問に対して、専門的な知識をもって丁寧に回答してくれるか?

これらの点を比較検討することで、価格だけでなく、技術力や信頼性も含めて総合的に判断することができます。手間はかかりますが、質の高いリフォームを適正価格で実現するためには、相見積もりは欠かせないプロセスです。

③ シンプルなデザイン・機能のドアを選ぶ

ドアの価格は、デザインの複雑さや機能の多さに比例して高くなります。費用を抑えるためには、リフォームの目的に立ち返り、自分たちにとって本当に必要な機能やデザインは何かを見極めることが重要です。

例えば、玄関ドアであれば、鋳物飾りや複雑なガラス細工が施されたデザインよりも、シンプルなデザインの方が安価です。機能面でも、最新のスマートロックは非常に便利ですが、従来の鍵でも十分だと判断すれば、その分のコストを削減できます。採光や採風機能も、玄関の立地や間取りによっては不要な場合もあるでしょう。

すべての機能を盛り込もうとすると、予算はどんどん膨らんでしまいます。「断熱性能は譲れないが、デザインはシンプルでいい」「防犯性は最優先だが、スマートロックは不要」といったように、自分たちの暮らしにおける優先順位を明確にし、機能やデザインにメリハリをつけることが、賢く費用を抑えるための鍵となります。

ドアリフォームで使える補助金制度

ドアリフォーム、特に省エネ性能の高い玄関ドアへの交換は、国や自治体が実施する補助金制度の対象となる場合が多くあります。これらの制度を賢く利用することで、リフォーム費用を大幅に削減できる可能性があります。ここでは、代表的な補助金制度について解説します。

※補助金制度は年度によって内容が変更されたり、予算上限に達し次第終了したりすることがあります。検討の際は、必ず公式サイトで最新の情報を確認するか、リフォーム会社にご相談ください。

国が実施する補助金制度(子育てエコホーム支援事業など)

国が主導する住宅関連の補助金は、省エネ性能の向上を目的としたものが中心です。ドアリフォームで関連性が高いのは、主に以下の事業です。

- 子育てエコホーム支援事業

エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした事業です。(参照:国土交通省 子育てエコホーム支援事業 公式サイト)

開口部の断熱改修(ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換)が補助対象工事に含まれており、一定の省エネ基準を満たす高断熱ドアへのリフォームで補助金が交付されます。工事内容やドアのサイズ、性能によって補助額が定められています。 - 先進的窓リノベ事業

こちらは窓の断熱改修に特化した事業ですが、非常に高い補助率が特徴です。玄関ドアも対象となる場合がありますが、窓の改修と同時に行う必要があるなど、条件が設けられていることがあります。

これらの国の補助金は、登録事業者であるリフォーム会社を通じて申請するのが一般的です。個人で直接申請することはできないため、補助金の利用を考えている場合は、契約前に業者が登録事業者であるかを確認することが重要です。

自治体が実施するリフォーム補助金

国とは別に、お住まいの都道府県や市区町村が独自にリフォーム補助金制度を実施している場合があります。

これらの制度は自治体によって内容が大きく異なり、以下のような多岐にわたるリフォームが対象となることがあります。

- 省エネルギー化リフォーム(高断熱ドアへの交換など)

- バリアフリー改修工事(引き戸への交換、段差解消など)

- 耐震改修工事

- 地域産材を使用したリフォーム

補助額や条件、申請期間もさまざまです。国の補助金と併用できる場合とできない場合があるため、注意が必要です。「お住まいの自治体名+リフォーム 補助金」などのキーワードで検索するか、自治体のホームページや窓口で確認してみましょう。思わぬ補助金が見つかるかもしれません。

補助金を利用する際の申請の流れと注意点

補助金制度を利用する際には、いくつか注意すべき点があります。

- 申請のタイミング:ほとんどの補助金は、工事の契約前や着工前に申請が必要です。工事が終わってからでは申請できないため、計画の初期段階で利用の可否を確認し、手続きを進める必要があります。

- 予算と期間:補助金には予算の上限が定められており、申請額が予算に達すると、期間内であっても受付が終了してしまいます。人気の補助金は早期に締め切られることも多いため、早めに検討・申請することが重要です。

- 対象となる製品・工事:補助金の対象となるには、定められた基準(断熱性能など)を満たした製品を使用し、規定に沿った工事を行う必要があります。リフォーム会社と相談し、対象製品の中から選ぶようにしましょう。

- 申請手続き:前述の通り、申請はリフォーム業者が代行するのが一般的です。必要書類の準備など、業者の指示に従って協力しましょう。

補助金制度は複雑に感じるかもしれませんが、リフォームのプロである業者に相談すれば、利用可能な制度の調査から申請手続きまでサポートしてくれます。まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

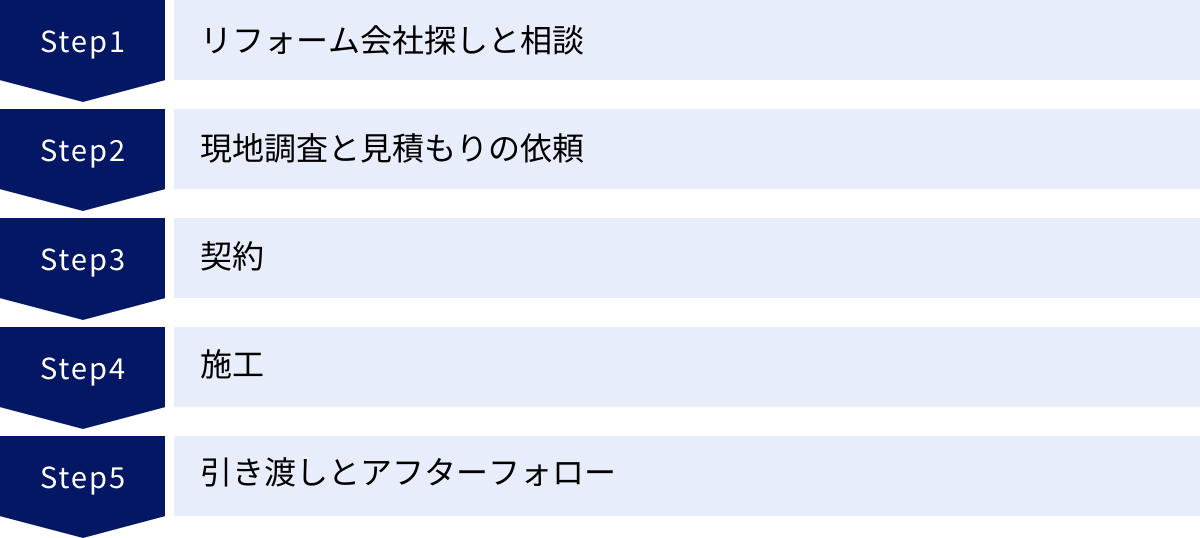

ドアリフォームの基本的な流れ

ドアリフォームを考え始めてから、工事が完了して新しいドアでの生活がスタートするまで、どのようなステップを踏むのでしょうか。ここでは、リフォームの基本的な流れを5つのステップに分けて解説します。全体像を把握しておくことで、スムーズに計画を進めることができます。

STEP1:リフォーム会社探しと相談

まずは、ドアリフォームを依頼する会社を探すところから始まります。依頼先には、工務店、リフォーム専門会社、ドアメーカーのフランチャイズ店など、さまざまな選択肢があります。

インターネットで「地域名 ドアリフォーム」などと検索し、各社のウェブサイトを見てみましょう。ドアリフォームの施工事例が豊富に掲載されているかどうかは、その会社の得意分野や経験値を知る上で重要な手がかりになります。

気になる会社をいくつかピックアップしたら、電話や問い合わせフォームから連絡を取り、リフォームの希望(場所、目的、予算感など)を伝えて相談します。この時の対応の丁寧さや迅速さも、会社選びの判断材料になります。

STEP2:現地調査と見積もりの依頼

相談した会社の中から、実際に家に来てもらう会社を2~3社に絞り、現地調査を依頼します。

現地調査では、リフォーム会社の担当者が訪問し、既存のドアや周辺の壁の状態、設置場所の正確な寸法などを確認します。この時、リフォームの目的や要望、デザインの好みなどをできるだけ具体的に伝えましょう。事前にショールームなどで実物を見ておくと、話がスムーズに進みます。

調査後、1~2週間程度で詳細な見積書が提出されます。見積書には、使用するドアの製品名や品番、工事費の内訳、諸経費などが明記されているはずです。

STEP3:契約

各社から提出された見積書を比較検討します。単に総額の安さだけで決めるのではなく、提案内容、使用する製品のグレード、工事内容の詳細、保証内容、そして担当者の人柄や対応力などを総合的に評価し、最も信頼できる1社を選びます。

依頼する会社が決まったら、最終的な工事内容や仕様、金額、工期、支払い条件などを改めて確認し、工事請負契約を結びます。契約書は隅々まで目を通し、不明な点があれば必ず質問して解消しておきましょう。

STEP4:施工

契約内容に基づき、いよいよリフォーム工事の実施です。玄関ドアリフォームの場合、カバー工法なら半日~1日で完了します。

工事当日は、職人さんが作業しやすいように、ドア周辺の荷物を片付けておくとスムーズです。工事中は、多少の騒音や人の出入りがあります。事前にリフォーム会社から工程表をもらい、近隣の方へ工事の日時などを伝えておくと、トラブルを未然に防げます。

施主として、工事の進捗を見守りましょう。何か気になることがあれば、現場の職人さんや担当者に遠慮なく質問してください。

STEP5:引き渡しとアフターフォロー

工事が完了したら、リフォーム会社の担当者と一緒に、仕上がりを細かくチェックします。

- ドアの開閉はスムーズか

- 鍵は正常に作動するか

- ドア本体や枠、周囲の壁に傷や汚れはないか

- 注文通りの製品、色、デザインか

など、隅々まで確認し、問題がなければ引き渡しとなります。この時に、製品の保証書や工事の保証書、ドアの取扱説明書などを受け取ります。

万が一、後日不具合が発生した場合に備え、どのようなアフターフォロー体制になっているか(定期点検の有無、連絡先など)を最後に確認しておくと、より安心です。

ドアリフォーム前に知っておきたい注意点

ドアリフォームをスムーズに進め、後々のトラブルを防ぐためには、事前に知っておくべき重要な注意点があります。特に、マンションにお住まいの方と、正確な採寸の重要性については、必ず押さえておきましょう。

マンションの場合は管理規約を必ず確認する

戸建て住宅と異なり、マンションのリフォームには特有のルールがあります。特に玄関ドアのリフォームを検討している場合は、細心の注意が必要です。

マンションの建物は、個人の所有物である「専有部分」と、居住者全員の共有財産である「共用部分」に分かれています。そして、玄関ドアは、一般的に【室内側(専有部分に面する塗装など)は専有部分】、【ドア本体および外側は共用部分】と定められているケースがほとんどです。

共用部分である玄関ドアを、一人の居住者の判断で勝手に交換することはできません。もし無断でリフォームした場合、管理組合から原状回復を求められるなど、大きなトラブルに発展する可能性があります。

そのため、マンションで玄関ドアのリフォームを検討する場合は、まず最初にマンションの「管理規約」を読み返し、玄関ドアに関する規定を確認する必要があります。その上で、必ず管理組合に相談し、リフォームの許可を得なければなりません。

規約によっては、交換できるドアの色やデザイン、防火性能などが細かく指定されている場合もあります。リフォーム会社に相談する前に、これらのルールを把握しておくことが、計画をスムーズに進めるための第一歩です。

正確な採寸がリフォームの成功を左右する

ドアは、ミリ単位の精度が求められる建材です。わずかな採寸ミスが、リフォームの失敗に直結します。

もし採寸した寸法が実際よりも小さければ、設置した際にドアと枠の間に隙間ができてしまいます。この隙間は、見た目が悪いだけでなく、断熱性や気密性、防音性といったドア本来の性能を著しく損なう原因になります。隙間風や音漏れ、虫の侵入などに悩まされることになりかねません。

逆に、寸法が大きすぎれば、そもそもドアが枠に収まらず、設置することすらできません。そうなると、製品を発注し直すことになり、余計な費用と時間がかかってしまいます。

このように、正確な採寸はドアリフォームの品質を担保する上で、生命線とも言えるほど重要な工程です。DIYでの交換が推奨されない大きな理由の一つも、この採寸の難しさにあります。ドアリフォームを依頼する際は、必ずプロの業者に現地調査をしてもらい、責任を持って採寸してもらうようにしましょう。

ドアリフォームはDIYできる?プロに依頼するメリット

リフォーム費用を少しでも抑えるために、「ドアの交換くらいなら自分でできるのでは?」とDIYを検討する方もいるかもしれません。しかし、ドアリフォーム、特に玄関ドアの交換は、専門的な知識と技術を要する難易度の高い作業です。ここでは、DIYのメリット・デメリットと、プロに依頼するメリットを比較してみましょう。

ドアリフォームをDIYするメリット・デメリット

- メリット

DIYの最大の、そして唯一とも言えるメリットは、リフォーム業者に支払う「工事費」を節約できる点です。ドア本体の製品代だけで済むため、総費用を安く抑えられる可能性があります。 - デメリット

一方で、デメリットは数多く存在し、安易なDIYは大きなリスクを伴います。- 専門知識と技術が必要:ドアの水平・垂直を正確に出して取り付けるには、高度な技術が必要です。少しでも歪むと、スムーズに開閉できなくなったり、鍵がかかりにくくなったりします。

- 専用工具が必要:インパクトドライバーや水平器など、日常的には使わない専門的な工具を揃える必要があります。

- 採寸ミスのリスク:前述の通り、採寸は非常にシビアです。ミリ単位のミスが致命的な失敗につながります。

- 重量物の取り扱い:特に玄関ドアは非常に重く、一人での作業は困難かつ危険です。運搬中や作業中に壁や床を傷つけたり、怪我をしたりするリスクがあります。

- 性能を損なう可能性:施工が不完全だと、せっかくの高断熱・高防音ドアも、その性能を十分に発揮できません。

- 失敗時の追加コスト:もし失敗してドアや枠を傷つけてしまった場合、結局プロに修正を依頼することになり、かえって高くつく可能性があります。

- 保証がない:施工後の不具合や製品の初期不良があっても、すべて自己責任となります。

室内ドアの本体交換など、比較的簡単な作業であればDIYも不可能ではありませんが、玄関ドアや枠ごと交換するようなリフォームは、DIYには全く向いていません。

プロに依頼するメリット

一見、工事費がかかる分、割高に感じるかもしれませんが、プロに依頼することには数多くのメリットがあり、結果的に高いコストパフォーマンスと満足度につながります。

- 確実で美しい仕上がり

経験豊富なプロが、専門的な知識と技術を駆使して施工するため、ドアの性能を100%引き出した、確実で美しい仕上がりが保証されます。建付けの調整も完璧で、長期間にわたって快適に使用できます。 - 最適な製品・工法の提案

こちらの要望や家の状況をヒアリングした上で、数ある製品の中から最適なドアや、カバー工法・はつり工法といった最適なリフォーム工法を提案してくれます。自分では気づかなかったような、より良い選択肢を示してくれることもあります。 - 手間と時間がかからない

採寸から製品の手配、施工、既存ドアの処分まで、すべて一貫して任せることができます。カバー工法ならわずか1日で工事が完了し、すぐに新しいドアのある快適な生活を始められます。 - 保証とアフターフォローの安心感

多くのリフォーム会社では、メーカーの製品保証に加えて、独自の工事保証を設けています。万が一、施工後に不具合が生じた場合でも、迅速に対応してもらえるという安心感は、何物にも代えがたいメリットです。

結論として、特に重要な玄関ドアのリフォームや、大掛かりな室内ドアのリフォームにおいては、DIYのリスクを冒すよりも、信頼できるプロに依頼するのが賢明な選択と言えるでしょう。

信頼できるリフォーム業者の選び方

ドアリフォームの成功は、良いリフォーム業者と出会えるかどうかにかかっています。しかし、数多くの業者の中から、どこに依頼すれば良いのか迷ってしまいます。ここでは、信頼できるリフォーム業者を見極めるための3つのチェックポイントをご紹介します。

ドアリフォームの施工実績が豊富か

まず確認したいのが、その業者がドアリフォームを得意としているかどうかです。リフォームにはさまざまな分野があり、業者によって得意・不得意があります。

会社のウェブサイトを訪れ、「施工事例」や「お客様の声」のページを確認しましょう。そこに、ドアリフォーム(特に自分が検討している玄関ドアや室内ドア)の事例が数多く掲載されていれば、豊富な経験とノウハウを持っている証拠です。

事例を見る際は、単にビフォー・アフターの写真だけでなく、「お客様が抱えていた課題」に対して「どのような提案・施工を行ったか」が具体的に説明されているかもチェックしましょう。課題解決型の提案ができる業者は、顧客のニーズを深く理解しようとする姿勢があり、信頼性が高いと言えます。

見積書の内容が詳細で分かりやすいか

複数の業者から相見積もりを取った際、見積書の書き方は業者選びの重要な判断材料になります。信頼できる業者の見積書は、誰が見ても内容を理解できるように、詳細かつ分かりやすく作成されています。

【良い見積書の例】

- 商品名、メーカー名、品番が正確に記載されている。

- 「工事費一式」のような曖昧な表記ではなく、「既存ドア撤去・処分費」「新規ドア取付費」「諸経費」など、項目ごとに内訳が明記されている。

- 数量や単価がきちんと記載されている。

- 備考欄に、工事の範囲や保証内容などが書かれている。

逆に、内訳が不明瞭で、何にいくらかかるのかが分からない見積書を提示してくる業者は注意が必要です。後から追加料金を請求されるなどのトラブルにつながる可能性があります。見積書について質問した際に、曖昧な答えしか返ってこなかったり、面倒くさそうな態度を取ったりする業者も避けた方が賢明です。

保証やアフターサービスが充実しているか

リフォームは、工事が終わればすべて完了というわけではありません。長く安心して使い続けるためには、万が一の時のための保証やアフターサービスが非常に重要です。

保証には、ドアメーカーが製品に対してつける「メーカー保証」と、リフォーム会社が工事の品質に対してつける「工事保証」の2種類があります。契約前に、この両方の保証内容(保証期間、保証の対象範囲など)を必ず書面で確認しましょう。

口頭での「何かあったら対応します」という約束だけでは不十分です。保証書がきちんと発行されるかどうかを確認してください。また、定期的な点検サービスの有無など、施工後のアフターフォロー体制が整っているかどうかも、その業者の責任感と信頼性を測る上で大切なポイントになります。

まとめ

ドアリフォームは、単に古くなったドアを新しくするだけの作業ではありません。住まいの顔であるデザインを一新し、断熱性や防犯性といった機能を向上させ、日々の暮らしをより快適で安全なものに変える、非常に価値の高い投資です。

この記事では、ドアリフォームの費用相場から、玄関ドア・室内ドアの種類、失敗しない選び方、費用を抑えるコツ、補助金制度、そして信頼できる業者の選び方まで、多岐にわたる情報をご紹介しました。

最後に、ドアリフォームを成功させるための重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 目的の明確化:なぜリフォームするのか、デザイン、機能、防犯など、優先順位をはっきりさせることが全ての基本です。

- 情報収集と比較検討:ドアの種類や機能、工法について理解を深め、必ず複数の業者から相見積もりを取って、価格と提案内容を総合的に比較しましょう。

- 実物の確認:カタログだけでなく、ショールームで実物の色や質感、操作性を確かめることで、後悔のない選択ができます。

- プロへの相談:特に玄関ドアや複雑な工事は、DIYではなく専門知識と技術を持つ信頼できるプロに任せるのが安心・確実です。

- 補助金の活用:国や自治体の補助金制度を賢く利用することで、費用負担を大きく軽減できる可能性があります。

ドアは、毎日何度も開け閉めする、私たちの暮らしに最も身近な建具の一つです。このリフォームが、あなたの住まいをより快適で、より価値のある空間へと変えるきっかけとなることを願っています。ぜひこの記事を参考にして、満足のいくドアリフォームを実現してください。