住宅の美観を保ち、建物を風雨や紫外線から守るために欠かせない外壁リフォーム。しかし、「費用はどのくらいかかるのか?」「どんな工事が必要なのか?」「いつ行うべきなのか?」など、多くの疑問や不安がつきものです。適切な時期に適切なリフォームを行わないと、建物の寿命を縮めてしまうことにもなりかねません。

この記事では、外壁リフォームを検討している方のために、工事の種類別の費用相場から、住宅の坪数ごとの具体的な金額、費用の内訳までを徹底的に解説します。さらに、工事の種類ごとの特徴やメリット・デメリット、使用される外壁材や塗料の種類、リフォームを検討すべき劣化のサイン、費用を賢く抑えるコツまで、網羅的にご紹介します。

これから外壁リフォームを計画する方も、まずは情報収集を始めたばかりの方も、この記事を読めば、ご自身の住宅に最適なリフォームプランを立てるための知識が身につくはずです。安心して大切な住まいを守るための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

外壁リフォームの費用相場

外壁リフォームの費用は、工事の種類、住宅の規模(坪数)、使用する材料(塗料や外壁材)、そして現在の外壁の劣化状況など、さまざまな要因によって大きく変動します。ここでは、工事の種類別、住宅の坪数別に、具体的な費用相場を詳しく見ていきましょう。

工事の種類別の費用相場

外壁リフォームには、主に「塗装」「カバー工法(重ね張り)」「張り替え」「部分補修」の4つの種類があります。それぞれの工事内容と費用相場を理解し、ご自宅の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

| 工事の種類 | 費用相場(30坪程度の住宅の場合) | 特徴 |

|---|---|---|

| 外壁塗装 | 60万円 ~ 150万円 | 最も一般的なリフォーム方法。外壁の防水機能を回復させ、美観を向上させる。塗料の種類によって費用と耐用年数が大きく異なる。 |

| カバー工法 | 150万円 ~ 250万円 | 既存の外壁の上に新しい外壁材を重ね張りする。断熱性や遮音性の向上が期待できる。工期が比較的短い。 |

| 張り替え | 200万円 ~ 300万円以上 | 既存の外壁をすべて撤去し、新しい外壁材を張る。建物の構造部分(下地)の補修も可能。最も費用が高額になる。 |

| 部分補修 | 数万円 ~ 30万円 | ひび割れ(クラック)の補修や、シーリングの打ち替えなど、部分的な劣化に対応する。あくまで応急処置的な意味合いが強い。 |

外壁塗装

外壁塗装は、外壁リフォームの中で最もポピュラーな方法です。外壁の表面に塗料を塗り重ねることで、紫外線や雨風から建物を保護する機能を回復させます。費用相場は、一般的な30坪程度の戸建て住宅で60万円~150万円程度です。

この費用の幅は、主に使われる塗料のグレードによって生じます。安価なアクリル塗料から、現在主流のシリコン塗料、高耐久なフッ素塗料や無機塗料まで、さまざまな種類があります。耐用年数が長い塗料ほど初期費用は高くなりますが、長期的に見れば塗り替えの回数が減るため、トータルコストを抑えられる場合があります。

カバー工法(重ね張り)

カバー工法は、既存の外壁材の上から新しい外壁材を重ねて張る工法です。「重ね張り」とも呼ばれます。既存の外壁を撤去する必要がないため、解体費用や廃材処理費がかからず、工期も比較的短いのが特徴です。費用相場は、30坪程度の住宅で150万円~250万円程度が目安です。

使用する外壁材は、軽量な金属系サイディングや樹脂系サイディングが主流です。外壁が二重になることで、断熱性や遮音性が向上するというメリットもあります。ただし、既存の外壁の劣化が激しい場合や、下地に問題がある場合は適用できません。また、建物の総重量が増えるため、耐震性への影響を考慮する必要があります。

張り替え

張り替えは、既存の外壁材を一度すべて撤去し、防水シートなどの下地から新しくした上で、新しい外壁材を施工する方法です。費用相場は30坪程度の住宅で200万円~300万円以上と、最も高額になります。

費用は高くなりますが、外壁材の下に隠れている柱や断熱材などの構造部分の状態を確認し、必要であれば補修できる点が最大のメリットです。雨漏りが発生している場合や、外壁材の劣化が内部にまで及んでいる可能性がある場合に最適な工法です。また、外壁材の種類を根本的に変え、住宅のイメージを完全に一新することもできます。

部分補修

外壁全体のリフォームではなく、ひび割れやシーリングの劣化など、特定の部分だけを補修する方法です。費用は補修範囲や内容によって異なり、数万円から30万円程度が一般的です。

例えば、窓枠やサイディングの継ぎ目にあるシーリング(コーキング)の打ち替えは、1メートルあたり1,000円前後が相場です。小さなひび割れの補修であれば数万円で済むこともあります。ただし、これらはあくまで応急処置です。劣化の根本的な原因が解決されるわけではないため、他の部分にも劣化が見られる場合は、全体的なリフォームを検討する必要があります。

住宅の坪数別の費用相場

外壁リフォームの費用は、住宅の大きさ、特に塗装や張り替えを行う「外壁面積」に比例します。ここでは、一般的な戸建て住宅の坪数別に、各工事の費用相場を見ていきましょう。

※外壁面積は「延床面積(坪数 × 3.3㎡)× 係数(1.1~1.4)」で概算できますが、窓の面積や家の形状によって変動します。

| 住宅の坪数 | 外壁塗装の費用相場 | カバー工法の費用相場 | 張り替えの費用相場 |

|---|---|---|---|

| 30坪 | 60万円 ~ 150万円 | 150万円 ~ 250万円 | 200万円 ~ 300万円 |

| 40坪 | 80万円 ~ 180万円 | 180万円 ~ 280万円 | 230万円 ~ 350万円 |

| 50坪 | 100万円 ~ 220万円 | 220万円 ~ 330万円 | 280万円 ~ 400万円 |

30坪の場合

30坪(延床面積 約99㎡)の住宅は、日本の戸建て住宅で最も一般的なサイズの一つです。

- 外壁塗装: シリコン塗料を使用した場合、80万円~120万円程度が中心的な価格帯です。

- カバー工法: 150万円~250万円が目安。金属サイディングなどを使用することが多いです。

- 張り替え: 200万円~300万円程度。下地の補修が必要な場合はさらに費用が加算されます。

40坪の場合

40坪(延床面積 約132㎡)の住宅は、比較的大きめのサイズです。

- 外壁塗装: シリコン塗料を使用した場合、100万円~150万円程度が目安となります。

- カバー工法: 180万円~280万円が相場です。外壁面積が広いため、材料費・施工費ともに増加します。

- 張り替え: 230万円~350万円程度。廃材の量も増えるため、処理費用も高くなります。

50坪の場合

50坪(延床面積 約165㎡)の住宅は、かなり大きい部類に入ります。

- 外壁塗装: 120万円~180万円程度が目安。高耐久なフッ素塗料などを選ぶと200万円を超えることもあります。

- カバー工法: 220万円~330万円が相場。足場の規模も大きくなり、費用を押し上げます。

- 張り替え: 280万円~400万円以上かかることも珍しくありません。大掛かりな工事となるため、工期も長くなる傾向があります。

費用の内訳

外壁リフォームの見積書は、いくつかの項目に分かれています。どの項目にどれくらいの費用がかかっているのかを理解することは、適正価格を見極める上で非常に重要です。

材料費(塗料・外壁材)

リフォームに使用する塗料やサイディングボードなどの材料費です。費用全体に占める割合は約20%~30%です。

外壁塗装の場合、塗料のグレードが費用を大きく左右します。例えば、シリコン塗料とフッ素塗料では、1㎡あたりの単価が1,000円以上違うこともあります。カバー工法や張り替えでは、選ぶ外壁材の種類(窯業系、金属系など)やデザイン、機能性によって価格が大きく変動します。

足場代

安全かつ質の高い工事を行うために不可欠な足場の設置・解体費用です。費用全体に占める割合は約20%ほどです。

足場代の単価は、1㎡あたり600円~1,000円が相場です。これに、足場からの塗料や水の飛散を防ぐための飛散防止ネット(メッシュシート)の費用(1㎡あたり100円~200円)が加わります。30坪の住宅の場合、足場代だけで15万円~20万円程度かかるのが一般的です。屋根のリフォームと同時に行うことで、この足場代を一度で済ませられるため、トータルコストを削減できます。

施工費(人件費)

職人が実際に作業を行うための費用で、人件費が主です。費用全体に占める割合は最も大きく、約30%~40%を占めます。

施工費には、以下のような作業の費用が含まれます。

- 高圧洗浄: 古い塗膜や汚れ、カビなどを洗い流す作業。

- 下地処理: ひび割れの補修やサビ落としなど、塗装前の準備作業。

- 養生: 窓やドアなど、塗装しない部分をビニールで覆う作業。

- 塗装作業(3度塗り): 下塗り、中塗り、上塗りの各工程。

- シーリング工事: 古いシーリングの撤去と新しいシーリングの充填。

これらの工程を丁寧に行うかどうかが、リフォームの仕上がりと耐久性を大きく左右します。

その他諸経費

現場管理費、廃材処理費、運搬費、近隣への挨拶費用、駐車場代、各種保険料などが含まれます。費用全体に占める割合は約10%~15%です。

見積書では「諸経費」として一括で記載されることもありますが、あまりに高額な場合は内訳を確認することをおすすめします。優良な業者は、これらの経費についても丁寧に説明してくれます。

外壁リフォームの主な工事種類と特徴

外壁リフォームにはいくつかの工法があり、それぞれにメリット・デメリット、適した状況が異なります。ここでは「外壁塗装」「カバー工法」「張り替え」「部分補修」の4つの工事種類について、その特徴をさらに詳しく解説します。

| 工事種類 | メリット | デメリット | こんな家におすすめ |

|---|---|---|---|

| 外壁塗装 | ・費用が比較的安い ・色の選択肢が豊富 ・工期が短い |

・外壁材自体の劣化は補修不可 ・下地の補修には限界がある |

・築10年前後で大きな劣化がない ・コストを抑えたい ・外壁の色を変えたい |

| カバー工法 | ・断熱性・遮音性が向上 ・工期が比較的短い ・廃材が少ない |

・建物の重量が増加する ・下地の根本的な解決にはならない ・一度施工すると元に戻せない |

・外壁の断熱性を高めたい ・外壁のデザインを一新したい ・モルタル外壁のひび割れが気になる |

| 張り替え | ・下地から刷新できる ・耐震性の向上が期待できる ・外壁材の種類を自由に選べる |

・費用が最も高額 ・工期が長い ・廃材が多く出る |

・雨漏りが発生している ・外壁材の劣化が内部に及んでいる ・建物の耐震性を向上させたい |

| 部分補修 | ・費用が安い ・気になる箇所だけ対応できる ・工期が非常に短い |

・あくまで応急処置 ・補修箇所が目立つことがある ・他の部分の劣化は進行する |

・特定の箇所のひび割れだけ気になる ・シーリングだけが劣化した ・次の大規模修繕までのつなぎ |

外壁塗装

外壁塗装は、建物の外壁を保護し、美観を維持するための最も一般的なメンテナンス方法です。定期的な塗り替えは、建物の寿命を延ばす上で極めて重要です。

メリット

最大のメリットは、他の工法に比べて費用を安く抑えられる点です。また、塗料の色や種類が豊富なため、現在の外壁の雰囲気を活かしつつ、好みの色に塗り替えてイメージチェンジを楽しめます。遮熱性や断熱性、防カビ性など、機能性を持つ塗料を選ぶことで、住まいの快適性を向上させることも可能です。工期も比較的短く、10日~2週間程度で完了するのが一般的です。

デメリット

外壁塗装はあくまで表面的なメンテナンスであるため、外壁材そのものの反りや割れ、下地の腐食といった構造的な問題を解決することはできません。 劣化が進行している外壁に塗装をしても、塗料がすぐに剥がれてしまう可能性があります。そのため、塗装を行う前には、下地の状態を専門家がしっかりと診断することが不可欠です。

適した状況

築10年前後で、外壁にチョーキング(手で触ると白い粉が付く現象)や軽微なひび割れが見られる程度の、比較的劣化が進行していない住宅に適しています。コストを抑えつつ、外壁の防水機能と美観を回復させたい場合に最適な選択肢と言えるでしょう。

カバー工法(重ね張り)

カバー工法は、既存の外壁の上に新しい外壁材を施工する方法です。特に、モルタル外壁のひび割れ対策や、既存のサイディングのデザインを一新したい場合に選ばれることが多い工法です。

メリット

既存の外壁を解体しないため、工期が短縮され、解体費用や廃材処理費がかからないのが大きなメリットです。また、外壁が二重構造になることで、断熱性能や遮音性能が向上し、冷暖房の効率アップや外部の騒音軽減といった効果が期待できます。使用される金属サイディングなどは軽量で耐久性が高いため、メンテナンスの手間も軽減されます。

デメリット

最大の注意点は、建物の総重量が増加することです。現在の建築基準法では考慮されていますが、古い建物の場合、耐震性に影響を与える可能性がないか専門家による確認が必要です。また、既存の外壁を覆ってしまうため、内部の劣化状況を確認・補修することはできません。 もし内部で腐食などが進行している場合、問題を先送りにしてしまうリスクがあります。

適した状況

既存の外壁材に大きな損傷はないものの、断熱性やデザイン性を向上させたい場合に適しています。特に、ひび割れが入りやすいモルタル外壁や、デザインが古くなった窯業系サイディングのリフォームで効果を発揮します。

張り替え

張り替えは、既存の外壁をすべて取り除き、下地から新しくする最も大掛かりなリフォーム方法です。

メリット

外壁の下地(防水シートや胴縁など)の状態を直接確認し、必要であれば補修・交換できることが最大のメリットです。雨漏りが発生している、外壁材がボロボロに剥がれ落ちているなど、劣化が内部にまで達している疑いがある場合には、張り替えが唯一の根本的な解決策となります。また、窯業系サイディングから金属サイディングへ変更するなど、軽量な外壁材に交換することで、建物の耐震性を向上させることも可能です。デザインや材質を完全に一新できるため、新築同様の外観に生まれ変わらせることができます。

デメリット

既存外壁の解体と撤去、新しい外壁の施工と、工程が多いため費用が最も高額になります。工期も1ヶ月以上かかることがあり、その間は騒音や粉塵などが発生します。解体によって大量の廃材が出るため、環境への配慮も必要です。

適した状況

外壁の劣化が著しく、雨漏りの兆候がある場合や、下地の状態が不安な場合に推奨されます。また、将来のメンテナンス性や耐震性も考慮して、長期的な視点で住まいの価値を維持・向上させたいと考える方に最適な工法です。

部分的な補修・メンテナンス

外壁全体の工事ではなく、劣化した特定の部分だけを修理する方法です。ひび割れの補修や、サイディングの継ぎ目にあるシーリングの打ち替えなどがこれにあたります。

メリット

費用を数万円程度に抑えられ、工期も1日~数日で完了する手軽さがメリットです。雨漏りの直接的な原因となっている箇所をピンポイントで補修するなど、緊急性の高いトラブルへの応急処置として有効です。

デメリット

あくまでその場しのぎの対策であり、建物の劣化を根本的に止めるものではありません。補修した箇所以外の部分は劣化が進行し続けるため、いずれは大規模なリフォームが必要になります。また、補修した箇所だけが新しくなるため、周囲との色の違いなど、見た目に違和感が生じる可能性があります。

適した状況

全体的なリフォームを行う予算や時期的な余裕はないが、雨漏りの危険性があるひび割れやシーリングの断裂など、放置できない劣化箇所がある場合に選択されます。次の本格的なリフォームまでの「つなぎ」として考えるのが適切です。

外壁リフォームで使われる主な外壁材の種類

外壁リフォーム、特にカバー工法や張り替えを行う際には、どの外壁材を選ぶかが重要なポイントになります。外壁材にはそれぞれ異なる特徴、デザイン、価格帯、メンテナンス性があります。ここでは代表的な外壁材の種類を紹介します。

| 外壁材の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 窯業系サイディング | セメント質と繊維質が主原料。現在の主流。 | ・デザイン、色の種類が豊富 ・耐火性に優れる ・価格帯が広い |

・重量がある ・熱を吸収しやすい ・シーリングの定期的な補修が必要 |

| 金属系サイディング | ガルバリウム鋼板などが主流。軽量。 | ・軽量で耐震性が高い ・断熱性に優れる(断熱材一体型) ・ひび割れや凍害に強い |

・傷がつきやすく、錆びることがある ・デザインが比較的単調 |

| 木質系サイディング | 天然木を加工したもの。デザイン性が高い。 | ・木の温もりがあるデザイン ・断熱性が高い |

・価格が高い ・定期的な塗装が必要 ・防火性が低い |

| 樹脂系サイディング | 塩化ビニル樹脂が主原料。北米で主流。 | ・非常に軽量 ・耐久性、耐候性に優れる ・シーリングが不要な製品が多い |

・日本では製品の種類が少ない ・初期費用が比較的高め |

| モルタル | セメント、砂、水を混ぜて塗った壁。 | ・デザインの自由度が高い(左官仕上げ) ・継ぎ目がなく美しい仕上がり |

・ひび割れ(クラック)が発生しやすい ・汚れが付着しやすい |

| ALCパネル | 軽量気泡コンクリート。 | ・軽量で耐震性が高い ・断熱性、耐火性、遮音性に優れる |

・防水性が低く、塗装による保護が必須 ・衝撃に弱い |

| タイル | 粘土などを焼き固めたもの。高級感がある。 | ・耐久性、耐候性が非常に高い ・メンテナンスフリーに近い ・高級感のある外観 |

・初期費用が非常に高い ・地震などで剥離するリスクがある |

サイディング

サイディングは、工場で生産される板状の外壁材で、施工がしやすく品質が安定しているため、現在の日本の戸建て住宅で最も広く採用されています。素材によっていくつかの種類に分けられます。

窯業系サイディング

セメントに繊維質を混ぜて板状に成形したもので、日本の戸建て住宅の約7割以上で採用されている最もポピュラーな外壁材です。レンガ調、タイル調、木目調など、デザインや色のバリエーションが非常に豊富な点が最大の魅力です。耐火性にも優れており、比較的安価な製品から高機能な製品まで価格帯も幅広いため、予算に合わせて選びやすいです。

一方で、主成分がセメントであるため、素材自体は水を吸いやすく、塗膜による防水機能が不可欠です。塗膜が劣化すると、外壁材が水を吸って反りやひび割れの原因になります。また、ボード同士の継ぎ目を埋めるシーリング(コーキング)が10年前後で劣化するため、定期的な打ち替えメンテナンスが必要になります。

金属系サイディング

ガルバリウム鋼板やアルミニウム合金などの金属板を成形したサイディングです。芯材に断熱材が入っている製品が多く、軽量で断熱性が高いのが特徴です。窯業系サイディングに比べて非常に軽いため、既存の外壁に重ね張りするカバー工法によく用いられ、建物への負担を軽減し耐震性を向上させる効果も期待できます。ひび割れの心配がなく、凍害にも強いというメリットもあります。

デメリットとしては、硬いものが当たると傷やへこみがつきやすい点が挙げられます。傷がつくとそこから錆が発生する可能性があるため、注意が必要です。デザインはモダンでシャープな印象のものが多く、窯業系サイディングに比べるとバリエーションは限られます。

木質系サイディング

天然木を板状に加工したもので、木の温もりや自然な風合いが魅力です。本物の木ならではの高級感とデザイン性は、他の素材では得られない特徴と言えるでしょう。木は熱を伝えにくいため、断熱性が高いというメリットもあります。

しかし、天然素材であるため価格が高く、水分や紫外線に弱いため、こまめな塗装メンテナンスが不可欠です。メンテナンスを怠ると、腐食や変形、色褪せが起こりやすくなります。また、防火性能が他の素材に比べて低いため、防火地域などでは使用に制限がある場合があります。

樹脂系サイディング

塩化ビニル樹脂を主原料とするサイディングで、アメリカやカナダなど北米で主流の外壁材です。非常に軽量で、弾力性があるため衝撃に強く、ひび割れの心配がありません。 素材自体に着色されているため、色褪せがしにくく、長期間にわたって塗り替えの必要がない高い耐久性を誇ります。シーリングを使わないオープンジョイント工法で施工されることが多く、シーリングのメンテナンスも不要です。

デメリットは、日本ではまだ普及率が低く、取り扱っている業者や製品の種類が限られる点です。そのため、初期費用は他のサイディングに比べて高くなる傾向があります。

モルタル

モルタルは、セメントと砂と水を練り混ぜた材料を、職人が現場で壁に塗りつけて仕上げる伝統的な工法です。サイディングが登場する以前の住宅で広く採用されていました。コテやローラーを使って模様をつける「左官仕上げ」により、継ぎ目のないシームレスで、意匠性の高い独特の風合いを出すことができます。

しかし、その性質上、乾燥収縮や建物の揺れによってひび割れ(クラック)が発生しやすいという最大の弱点があります。ひび割れを放置すると、そこから雨水が侵入し、雨漏りや内部構造の腐食につながるため、定期的な点検と補修が欠かせません。表面がザラザラしているため、汚れが付着しやすいというデメリットもあります。

ALCパネル

ALCは「Autoclaved Lightweight aerated Concrete(高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート)」の略で、コンクリートの一種です。内部に無数の気泡を含んでいるため、コンクリートでありながら非常に軽量で、水に浮くほどです。この気泡構造により、断熱性、耐火性、遮音性に非常に優れています。

一方で、気泡が多い構造のため素材自体の防水性は低く、塗装による防水処理が必須となります。塗膜が劣化するとパネルが水を吸ってしまい、冬場には凍害を引き起こすリスクがあります。また、衝撃に弱いという側面も持っています。

タイル

粘土や石などを高温で焼き固めて作るタイルは、外壁材の中でも最高クラスの耐久性・耐候性を誇ります。紫外線による劣化や色褪せがほとんどなく、傷もつきにくいため、理論上は塗装メンテナンスが不要です。その重厚感と美しさから、高級感のある外観を演出できます。

最大のデメリットは初期費用が非常に高額であることです。また、地震の揺れや下地の変形によって、タイルが剥離・落下するリスクもゼロではありません。タイルの目地に使われているモルタルやシーリング材は経年で劣化するため、部分的な補修が必要になる場合があります。

外壁塗装で使われる主な塗料の種類と耐用年数

外壁塗装を成功させる鍵は、塗料選びにあります。塗料には様々な種類があり、それぞれ耐用年数や価格、機能性が異なります。ここでは、現在主流となっている5種類の塗料について解説します。

| 塗料の種類 | 耐用年数の目安 | 1㎡あたりの費用相場(3回塗り) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| アクリル塗料 | 5~7年 | 1,400~1,800円 | ・安価で発色が良い ・耐用年数が短く、頻繁な塗り替えが必要 |

| ウレタン塗料 | 8~10年 | 1,800~2,500円 | ・密着性が高く、細かい部分に適している ・コストと性能のバランスが取れていた(過去形) |

| シリコン塗料 | 10~15年 | 2,300~3,500円 | ・現在最も主流の塗料 ・コストパフォーマンスに優れる ・防汚性、耐水性が高い |

| フッ素塗料 | 15~20年 | 3,800~4,800円 | ・高い耐久性と防汚性 ・東京スカイツリーなどにも採用 ・初期費用が高い |

| 無機塗料 | 20~25年 | 4,500~5,500円 | ・最高の耐用年数と防汚性 ・塗膜が硬く、ひび割れのリスクがある ・最も高価 |

アクリル塗料

アクリル樹脂を主成分とする塗料で、かつては外壁塗装の主流でした。価格が非常に安く、発色が良いのが特徴です。施工もしやすいため、DIYで使われることもあります。

しかし、耐用年数が5~7年と非常に短いのが最大のデメリットです。紫外線に弱く、劣化が早いため、頻繁な塗り替えが必要になります。長期的に見ると、塗り替えの回数が増えるため、かえってトータルコストが高くついてしまう可能性があります。現在では、特別な理由がない限り、戸建て住宅の塗り替えで積極的に選ばれることは少なくなっています。

ウレタン塗料

ポリウレタン樹脂を主成分とする塗料です。塗膜が柔らかく、密着性に優れているため、雨樋や手すりといった細かい部分や、動きのある部分の塗装に適しています。価格と性能のバランスが取れた塗料として、一昔前は人気がありました。

耐用年数は8~10年程度です。しかし、近年では後述するシリコン塗料の価格が下がり、性能も向上したため、コストパフォーマンスの面でシリコン塗料に劣るようになり、外壁全体に使用される機会は減少傾向にあります。

シリコン塗料

シリコン樹脂を主成分とする塗料で、現在の外壁塗装で最もスタンダードな選択肢となっています。多くの塗料メーカーが主力商品として扱っており、種類も豊富です。

耐用年数が10~15年と比較的長く、価格と性能のバランスが非常に良い、いわゆるコストパフォーマンスに優れているのが最大のメリットです。汚れを弾く性質(低汚染性)や、水を弾く性質(撥水性)も高く、美しい外観を長期間保つことができます。どの塗料を選べば良いか迷った場合、まずはシリコン塗料を基準に検討するのがおすすめです。

フッ素塗料

フッ素樹脂を主成分とする塗料で、非常に高い耐久性を誇ります。耐用年数は15~20年と長く、紫外線や雨風に非常に強いため、長期間にわたって建物を保護します。東京スカイツリーの展望台の鉄骨部分や、航空機の機体にも採用されているほど、その信頼性は折り紙付きです。

また、表面が滑らかで汚れが付着しにくい性質を持っているため、セルフクリーニング効果も期待できます。ただし、性能が高い分、価格も高額になります。初期費用はかかりますが、塗り替えサイクルを大幅に延ばせるため、30年、40年といった長期的なスパンで見れば、メンテナンスコストを抑えられる可能性があります。

無機塗料

無機物(セラミックやケイ素など)を主成分とする塗料で、塗料の中でも最高クラスの耐久性・耐候性を誇ります。無機物は紫外線によって劣化しないため、耐用年数は20~25年と非常に長いです。カビやコケが発生しにくい、非常に汚れにくい(超低汚染性)といった特徴も持っています。

一方で、塗膜が非常に硬いため、建物の揺れや振動によってひび割れ(クラック)が生じやすいというデメリットがあります。この欠点を補うために、有機樹脂を配合した「無機ハイブリッド塗料」が主流となっています。価格は最も高価な部類に入るため、予算と建物の特性を十分に考慮して選ぶ必要があります。

外壁リフォームを検討すべき時期・タイミング

外壁リフォームは、適切なタイミングで行うことが建物の寿命を延ばす上で非常に重要です。ここでは、どのようなサインが見られたらリフォームを検討すべきか、具体的な判断基準を解説します。

劣化症状で判断する(セルフチェックリスト)

ご自宅の外壁を定期的にチェックすることで、リフォームの必要性を早期に発見できます。以下のような症状が見られたら、専門家への相談を検討しましょう。

ひび割れ(クラック)

外壁のひび割れは、劣化のサインとして最も分かりやすいものの一つです。ひび割れは幅によって危険度が異なります。

- ヘアークラック(幅0.3mm未満): 髪の毛ほどの細いひび割れで、主に塗膜の表面的な劣化が原因です。緊急性は低いですが、放置すれば拡大する可能性があるため、注意深く観察が必要です。

- 構造クラック(幅0.3mm以上): 名刺の厚みが入るような幅の広いひび割れです。外壁材自体や、内部の構造にまで達している可能性があり、雨水が侵入する危険性が高い状態です。早急に専門家による診断と補修が必要です。

塗膜の剥がれ・膨れ

塗装された外壁の塗膜が、水ぶくれのように膨らんだり、パリパリと剥がれていたりする状態です。これは、塗膜と外壁材の間に雨水が入り込み、密着性が失われているサインです。放置すると、剥がれた部分からさらに雨水が侵入し、外壁材自体の劣化や内部の腐食を招くため、早めの対処が求められます。

チョーキング現象(手に白い粉が付く)

外壁を手で触ったときに、白い粉がチョークのように付着する現象です。これは、塗料に含まれる顔料が、紫外線や雨風によって分解され、粉状になって表面に現れたものです。塗膜の防水機能が失われ始めている明確なサインであり、塗り替えを検討する最初の目安となります。

カビ・コケ・藻の発生

日当たりの悪い北側の壁や、湿気が溜まりやすい場所に、緑色や黒色のカビ・コケ・藻が発生している場合があります。これらは美観を損なうだけでなく、常に壁が湿った状態にあることを示しています。湿気は塗膜や外壁材を劣化させる大きな原因となるため、高圧洗浄などで除去し、必要であれば防カビ・防藻性の高い塗料で塗り替えることをおすすめします。

シーリング(コーキング)の劣化

サイディングボードの継ぎ目や、窓サッシの周りに充填されているゴム状の素材をシーリング(またはコーキング)と呼びます。このシーリングは、建物の防水性や気密性を保つ重要な役割を担っています。

紫外線などの影響で劣化すると、ひび割れ、肉やせ(細くなる)、剥離といった症状が現れます。シーリングの劣化は、雨漏りの最も一般的な原因の一つです。5年~10年で劣化が進むため、外壁塗装と同時に打ち替えを行うのが一般的です。

築年数や前回の工事からの経過年数で判断する

目立った劣化症状が見られなくても、年数の経過とともに外壁や塗膜の性能は低下していきます。一般的なリフォームの目安は以下の通りです。

- 新築からの経過年数: 築10年が最初のメンテナンスを検討する一つの節目です。多くの住宅で、この時期にシーリングの劣化やチョーキング現象が見られ始めます。

- 前回の工事からの経過年数: 前回の塗装で使用した塗料の耐用年数が目安となります。例えば、シリコン塗料で塗装した場合は10~15年後、フッ素塗料なら15~20年後が次のリフォーム時期の目安です。前回の工事記録を確認し、計画的にメンテナンスを検討しましょう。

リフォームに最適な季節

外壁リフォーム、特に塗装工事は天候に左右されます。塗料メーカーは、塗装に適した気象条件として「気温5℃以上、湿度85%未満」を推奨しています。この条件を満たさないと、塗料が正常に乾燥せず、塗膜の剥がれや早期劣化の原因となります。

- 最適な季節(春・秋): 気温と湿度が安定している春(3月~5月)と秋(9月~11月)は、塗装工事のベストシーズンです。天候が安定しているため、工事が計画通りに進みやすいです。

- 注意が必要な季節(夏・冬):

- 夏(6月~8月): 梅雨時期は雨が多く、湿度が高いため工期が遅延しがちです。真夏は気温が高すぎて塗料の乾燥が早すぎ、塗りムラができる可能性があります。

- 冬(12月~2月): 気温が5℃を下回る日が多く、塗装作業ができないことがあります。また、日照時間も短いため、1日の作業時間が限られます。

ただし、これらの季節でも施工管理を徹底している業者であれば問題なく工事は可能です。むしろ、気候の良い春・秋は繁忙期で予約が取りにくくなるため、あえて少し時期をずらすという選択肢もあります。

外壁リフォームの費用を安く抑える6つのコツ

外壁リフォームは決して安い買い物ではありません。しかし、いくつかのポイントを押さえることで、費用を賢く抑えることが可能です。ここでは、品質を落とさずにコストを削減するための6つのコツをご紹介します。

① 複数のリフォーム会社から相見積もりを取る

外壁リフォームの費用を適正化する上で、相見積もりは必須です。 1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのか、内容が適切なのかを判断できません。

最低でも3社程度の業者から見積もりを取ることをおすすめします。複数の見積もりを比較することで、ご自宅のリフォームの適正な価格帯が見えてきます。また、各社の提案内容や担当者の対応を比較検討することで、より信頼できる業者を選ぶことができます。ただし、単純に価格が最も安い業者を選ぶのは危険です。見積もりの内訳を詳細に確認し、必要な工程が省略されていないか、使用する塗料のグレードは適切かなどをしっかりと見極めることが重要です。

② 助成金・補助金制度を活用する

お住まいの自治体によっては、住宅リフォームに関する助成金や補助金制度を設けている場合があります。特に、遮熱・断熱塗料を使用した省エネリフォームや、耐震補強に関連する工事などが対象となることが多いです。

支給額や条件は自治体によって様々ですが、工事費用の5%~10%、上限10万円~20万円程度の補助が受けられるケースが一般的です。これらの制度は予算が上限に達し次第、受付を終了することがほとんどなので、リフォームを計画し始めたら、まずはお住まいの市区町村のホームページを確認するか、担当窓口に問い合わせてみましょう。

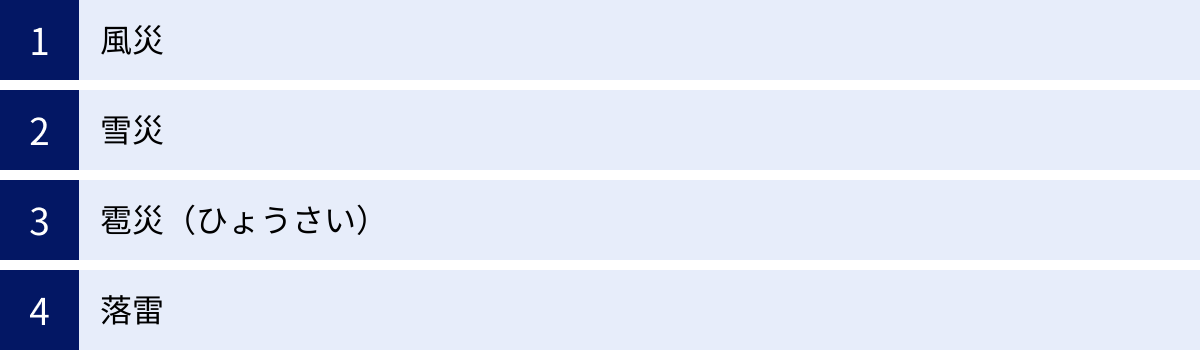

③ 火災保険が適用できるか確認する

台風、強風、雪、雹(ひょう)などの自然災害によって外壁に被害を受けた場合、火災保険の「風災・雪災・雹災補償」が適用される可能性があります。 例えば、「台風で飛んできたもので外壁が破損した」「大雪の重みで雨樋が変形した」といったケースが対象です。

ただし、経年劣化によるひび割れや色褪せなどは対象外です。また、保険の申請には被害状況の写真や修理見積書が必要になります。心当たりがある場合は、リフォーム業者に相談する前に、まずご自身が加入している保険会社や代理店に連絡し、補償の対象となるか、どのような手続きが必要かを確認しましょう。

④ 屋根リフォームと同時に行う

外壁リフォームと屋根リフォームは、どちらも高所作業のため足場の設置が必須です。この足場代は、30坪程度の住宅で15万円~20万円ほどかかり、リフォーム費用全体のかなりの部分を占めます。

もし、外壁と屋根の両方に劣化が見られる場合、これらを別々の時期に行うと、その都度足場代がかかってしまいます。 しかし、同時にリフォームを行えば、足場の設置は1回で済みます。これにより、足場代を丸ごと1回分節約できるため、トータルコストを大幅に削減できます。外壁のメンテナンスを検討する際は、ぜひ屋根の状態も合わせてチェックしてみましょう。

⑤ 自社で施工する会社に依頼する

リフォーム業者には、自社で職人を抱えて施工まで一貫して行う「自社施工店」と、契約だけを行い実際の工事は下請け業者に任せる「ハウスメーカー」や「営業会社」などがあります。

下請け業者に工事を依頼する場合、中間マージン(紹介料)が発生するため、その分が工事費用に上乗せされる傾向があります。一方、塗装専門店や工務店などの自社施工店に直接依頼すれば、中間マージンが発生しないため、比較的費用を抑えることが可能です。また、営業担当者と現場の職人との連携がスムーズで、要望が伝わりやすいというメリットもあります。

⑥ 比較的依頼が少ない時期を狙う

外壁塗装業界には、繁忙期と閑散期があります。気候が安定している春(3月~5月)や秋(9月~11月)は依頼が集中する繁忙期です。一方で、雨の多い梅雨時期(6月~7月)や、寒さの厳しい冬(12月~2月)は、工事を避ける人が多いため閑散期となる傾向があります。

業者は仕事が少ない閑散期でも稼働を維持したいため、この時期を狙って依頼すると、価格交渉に応じてもらえたり、値引きキャンペーンを行っていたりすることがあります。工期が天候によって多少延びる可能性はありますが、費用を少しでも抑えたい場合は、あえて閑散期に工事を計画するのも一つの有効な手段です。

外壁リフォームで活用できる補助金・助成金

外壁リフォームは高額な費用がかかりますが、国や地方自治体が設けている補助金・助成金制度をうまく活用することで、負担を軽減できる場合があります。ここでは、補助金制度の概要と探し方について解説します。

補助金の対象となるリフォーム工事の例

すべての外壁リフォームが補助金の対象になるわけではありません。多くの場合、公共の利益に資するような特定の目的を持った工事が対象となります。代表的な例は以下の通りです。

- 省エネルギー対策(エコリフォーム):

最も多くの自治体で採用されているのが、この省エネ関連の補助金です。 太陽光を反射して室内の温度上昇を抑える「遮熱塗料」や、熱の伝わりを抑える「断熱塗料」を使用した外壁塗装が対象となります。これにより、冷暖房のエネルギー消費を削減し、地球温暖化対策に貢献することが目的です。 - 耐震化リフォーム:

地震による建物の倒壊を防ぐため、耐震性を向上させるリフォームに対する補助金です。外壁リフォームにおいては、重い瓦屋根を軽い金属屋根に葺き替える工事と合わせて、ひび割れたモルタル壁を補修したり、軽量なサイディングに張り替えたりする工事が対象となる場合があります。 - 景観保護・維持に関するリフォーム:

歴史的な街並みや特定の景観計画区域内にある住宅が、その地域の景観ガイドラインに沿った外観(色や素材など)にリフォームする場合に補助金が支給されることがあります。 - 三世代同居・近居支援:

子育て世代と親世代の同居や近居を促進するために、住宅のリフォーム費用を補助する制度です。外壁リフォームもその一環として対象になる可能性があります。

補助金の探し方と申請の流れ

補助金制度は、年度ごとに内容や予算が変わり、多くは先着順で締め切られます。そのため、リフォームを計画する早い段階で情報を収集し、準備を進めることが重要です。

一般的な申請の流れ

- 情報収集と相談: まずは自分のお住まいの自治体でどのような制度があるかを確認します。

- 事前相談・申請: 必ずリフォーム工事の契約・着工前に申請が必要です。 工事後の申請は認められないため、注意しましょう。申請書や工事の見積書、使用する材料のカタログなどを提出します。

- 交付決定通知: 自治体による審査が行われ、補助金の対象として認められると「交付決定通知書」が届きます。この通知を受け取ってから、業者と本契約を結び、工事を開始します。

- 工事の実施: 申請した内容通りに工事を行います。

- 実績報告: 工事が完了したら、完了報告書や工事中の写真、領収書の写しなどを提出します。

- 補助金の交付: 提出された報告書の内容が確認された後、指定した口座に補助金が振り込まれます。

自治体の制度を調べる方法

ご自身のお住まいの地域で利用できる補助金制度を調べるには、いくつかの方法があります。

- 市区町村のホームページで確認:

最も確実な方法です。「(お住まいの市区町村名) 住宅リフォーム 補助金」や「(市区町村名) 外壁塗装 助成金」といったキーワードで検索すると、関連するページが見つかります。広報誌などで案内されることもあります。 - 自治体の担当窓口に問い合わせる:

ホームページを見てもよく分からない場合は、役所の建築指導課や環境政策課など、担当している部署に直接電話で問い合わせてみましょう。 - リフォーム業者に相談する:

地域密着型の優良なリフォーム業者は、地元の補助金制度に詳しいことが多いです。業者探しの際に、補助金の活用について相談してみるのも良いでしょう。ただし、業者任せにせず、最終的にはご自身で自治体の公式サイトなどで正確な情報を確認することが大切です。 - 専門の検索サイトを利用する:

地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度を検索できるウェブサイトも存在します。例えば、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が運営するサイトなどでは、全国の制度を横断的に検索できるため便利です。(参照:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会ウェブサイト)

外壁リフォームで火災保険が適用されるケース

「火災保険」という名前から、火事の時しか使えないと思われがちですが、実は台風や雪などの自然災害による損害にも対応している場合が多く、外壁リフォームに活用できる可能性があります。

火災保険が使える条件(自然災害による被害)

火災保険が外壁の修理に適用されるのは、「自然災害」が原因で損害が発生した場合に限られます。具体的には、以下のようなケースが考えられます。

- 風災: 台風や竜巻、強風によって、物が飛んできて外壁に穴が空いた、サイディングが剥がれた、ひびが入ったなど。

- 雪災: 大雪の重みで雨樋が歪んだり壊れたりした、積もった雪が落下する際に外壁の一部を傷つけたなど。

- 雹災(ひょうさい): 降ってきた雹が当たって、外壁にへこみや傷ができた、サイディングが割れたなど。

- 落雷: 雷が落ちて外壁が焦げたり、破損したりした。

重要な注意点

- 経年劣化は対象外: 長年の雨風や紫外線による色褪せ、塗膜の剥がれ、ひび割れ、カビの発生といった経年劣化は、保険の対象にはなりません。 あくまで「突発的で予測不可能な自然災害による損害」が対象です。

- 契約内容の確認: ご自身の火災保険契約に「風災・雪災・雹災」などの補償が含まれているかを確認する必要があります。また、一定額以上の損害がないと保険金が支払われない「免責金額」が設定されている場合もあります。

- 申請期限: 保険法では、損害の発生を知った時から3年以内に申請する権利があると定められています。しかし、時間が経つと災害による被害なのか経年劣化なのかの判断が難しくなるため、被害に気づいたら速やかに連絡することが推奨されます。

申請方法と注意点

火災保険を申請する際の一般的な流れと、注意すべき点について解説します。

申請の基本的な流れ

- 保険会社へ連絡: まずは契約している保険会社または保険代理店に連絡し、被害状況を伝えます。申請に必要な書類や手続きについて案内を受けます。

- 書類の準備: 保険会社から送られてくる保険金請求書に必要事項を記入します。合わせて、被害状況が分かる写真(被害箇所のアップと、建物全体の写真など複数枚)と、修理業者が作成した修理見積書が必要になります。

- 損害保険鑑定人による現地調査: 保険会社が必要と判断した場合、損害保険鑑定人が現地を訪れ、被害状況の調査を行います。この調査結果をもとに、保険金の支払額が決定されます。

- 保険金の支払い: 審査が完了し、支払われる保険金額が確定すると、指定の口座に保険金が振り込まれます。

申請時の注意点

- 業者に相談する前にまず保険会社へ: 「火災保険を使えば無料でリフォームできますよ」と勧誘してくる業者には注意が必要です。先に業者と契約してしまうとトラブルになる可能性があります。まずは自分で保険会社に連絡し、手順を確認しましょう。

- 虚偽の申請は絶対にしない: 経年劣化であるにもかかわらず「台風のせいにして申請しましょう」と持ちかける悪質な業者が存在します。これは保険金詐欺という犯罪行為にあたります。絶対に虚偽の申請は行わないでください。

- 見積書は「修理費用」として作成してもらう: リフォーム業者に見積もりを依頼する際は、火災保険を申請する旨を伝え、「被害を受けた箇所の原状回復にかかる費用」として見積書を作成してもらう必要があります。

失敗しない外壁リフォーム業者の選び方

外壁リフォームの成否は、業者選びにかかっていると言っても過言ではありません。高額な費用をかけるからこそ、信頼できるパートナーを見つけることが重要です。ここでは、優良業者を見つけるためのポイントと、避けるべき悪徳業者の特徴を解説します。

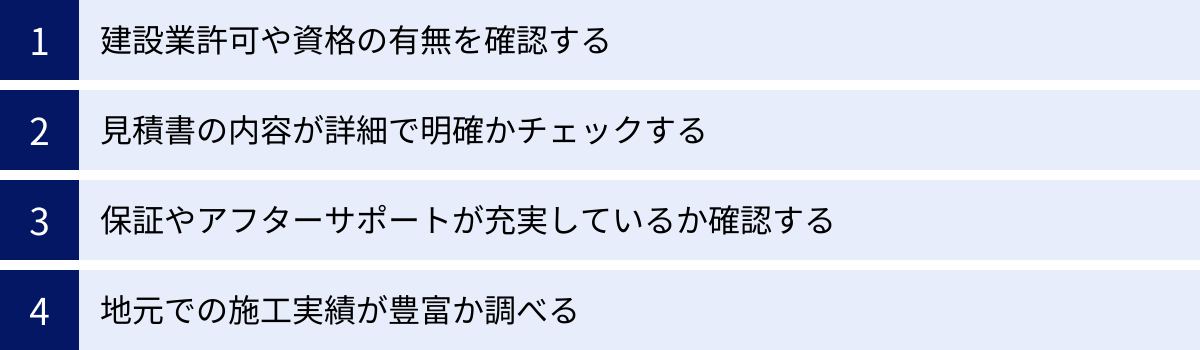

優良業者を見つけるためのポイント

良い業者を見極めるためには、いくつかのチェックポイントがあります。見積もり依頼や相談の際に、以下の点を確認してみましょう。

建設業許可や資格の有無を確認する

信頼性の指標として、公的な許可や資格の有無は重要な判断材料になります。

- 建設業許可: 請負金額が500万円以上(税込)の工事を行う場合、建設業法に基づき「建設業許可」が必要です。この許可を得るためには、経営経験や技術力、財産的基礎など、一定の要件をクリアしなければなりません。許可の有無は、業者の信頼性を測る一つのバロメーターになります。

- 専門資格: 外壁塗装の場合、「一級塗装技能士」や「二級塗装技能士」といった国家資格を持つ職人が在籍しているかは、技術力の高さを判断する上で参考になります。また、「外壁診断士」や「雨漏り診断士」などの民間資格も、専門知識の証明となります。

見積書の内容が詳細で明確かチェックする

丁寧で誠実な業者は、詳細で分かりやすい見積書を提出します。 逆に、内容が曖昧な見積書を出す業者は注意が必要です。

- 「〇〇工事一式」は要注意: 各工程の内訳が分からず、不当に高い金額を請求されたり、必要な作業を省略されたりするリスクがあります。

- チェックすべき項目:

- 使用する塗料のメーカー名・商品名・使用缶数が明記されているか。

- 塗装面積(㎡)が正確に記載されているか。

- 作業工程(足場設置、高圧洗浄、下地処理、下塗り、中塗り、上塗りなど)が項目ごとに記載されているか。

- 各項目の単価と数量が記載されているか。

保証やアフターサポートが充実しているか確認する

工事が完了すれば終わり、ではありません。万が一、施工後に不具合が発生した場合に備え、保証やアフターサポートの内容を確認しておくことが非常に重要です。

- 保証の種類: 保証には、施工業者が独自に発行する「自社保証(工事保証)」と、塗料メーカーが発行する「メーカー保証(製品保証)」があります。自社保証は、施工の不備による不具合を保証するもので、保証期間や内容は業者によって異なります。必ず書面で保証書を発行してもらいましょう。

- アフターサポート: 「施工後、1年・5年・10年後に定期点検を実施します」といったアフターサポートが充実している業者は、施工品質に自信があり、顧客と長期的な関係を築こうとしている証拠です。

地元での施工実績が豊富か調べる

地元に根ざして長年営業している業者は、信頼性が高い傾向にあります。 悪い評判はすぐに広まってしまうため、地域で長く事業を続けるには、誠実な仕事ぶりが不可欠だからです。

業者のホームページで施工事例を確認し、自分の住む地域や近隣での実績が豊富かどうかをチェックしてみましょう。地元の業者であれば、地域の気候や特性を熟知している可能性が高く、何かあった際にも迅速に対応してくれるというメリットがあります。

避けるべき悪徳業者の特徴

残念ながら、リフォーム業界には消費者を騙そうとする悪質な業者も存在します。以下のような特徴を持つ業者には、くれぐれも注意してください。

大幅な値引きを提案してくる

「キャンペーン中なので今なら半額です」「モニター価格で工事します」といった、大幅な値引きをアピールしてくる業者には警戒が必要です。

そもそも最初の見積もり金額が不当に高く設定されており、値引き後の価格が適正価格である可能性があります。また、利益を確保するために、塗料を薄めたり、必要な工程(例:3度塗りを2度塗りにする)を省いたりする手抜き工事につながる危険性が非常に高いです。

契約を急かしてくる

「今日中に契約してくれれば、さらに〇〇万円値引きします」「このキャンペーンは本日までです」などと言って、考える時間を与えずに契約を迫る業者は典型的な悪徳業者の手口です。

消費者を冷静に判断させないように仕向け、不利な条件で契約を結ばせようとしています。外壁リフォームは高額な契約です。その場で即決せず、必ず家族と相談したり、他の業者の見積もりと比較したりする時間を持ちましょう。

不安を過度に煽ってくる

訪問販売などで突然やってきて、「このままでは雨漏りしますよ」「壁が崩落する危険があります」などと、過度に不安を煽って契約を急かす業者にも注意が必要です。

専門用語を並べ立てて素人の不安をかき立て、不要な工事や高額な契約を結ばせようとします。本当に緊急性が高いのかを判断するためにも、その業者の言うことを鵜呑みにせず、必ず別の専門家(他のリフォーム業者など)にセカンドオピニオンを求めることが重要です。

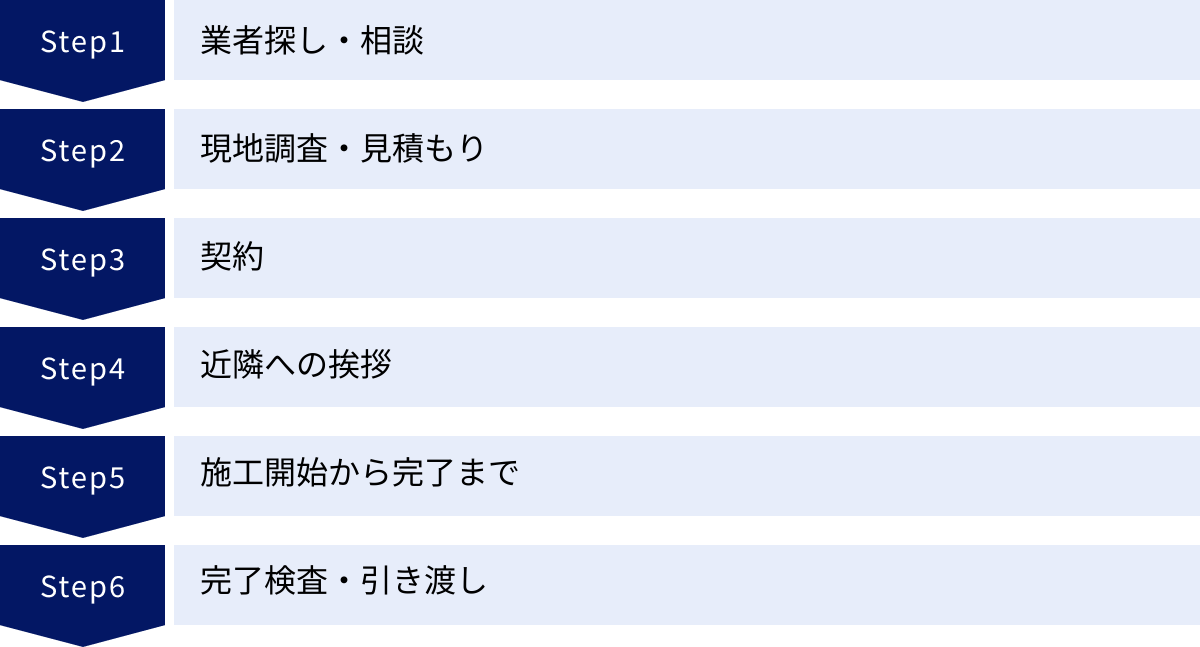

外壁リフォームの基本的な流れ

外壁リフォームを考え始めてから、工事が完了して引き渡しを受けるまでには、いくつかのステップがあります。全体的な流れを把握しておくことで、スムーズにリフォームを進めることができます。

業者探し・相談

まずは、リフォームを依頼する業者を探すところから始まります。インターネットの比較サイトや一括見積もりサイトを利用する、知人や友人に紹介してもらう、地元の工務店や塗装店を直接探すなどの方法があります。気になる業者が見つかったら、電話やウェブサイトのフォームから連絡を取り、現在の家の状況やリフォームの要望を伝えて相談します。

現地調査・見積もり

相談した業者に、実際に家に来てもらい、外壁の状態を詳しく調査してもらいます。これを現地調査(現調)と呼びます。専門家がひび割れの状況、チョーキングの有無、シーリングの劣化度合いなどを目視や打診で確認し、正確な外壁面積を計測します。

この現地調査の結果に基づいて、詳細な見積書と工事の提案書が作成されます。この段階で、複数の業者に現地調査と見積もりを依頼し(相見積もり)、提案内容や費用、担当者の人柄などを比較検討します。

契約

見積もり内容や提案に納得できる業者が見つかったら、契約を結びます。契約前には、以下の点を最終確認しましょう。

- 見積書の内容(工事範囲、単価、数量など)

- 使用する塗料や外壁材の商品名、色

- 工期(着工日と完了予定日)

- 支払い条件(着手金、中間金、完工金の割合や時期)

- 保証内容(保証期間、保証範囲)

すべての内容に納得したら、必ず書面で工事請負契約書を交わします。 口約束はトラブルのもとになるため、絶対に避けましょう。

近隣への挨拶

工事中は、足場の設置音、高圧洗浄機の音、職人の出入り、塗料の臭いなどで、少なからず近隣に迷惑をかけることになります。トラブルを避けるため、工事開始の1週間前までには、業者が近隣の住宅へ挨拶回りを行うのが一般的です。

業者任せにせず、施主であるあなたも一緒に、あるいはご自身でタオルや洗剤などの粗品を持って挨拶に伺うと、より丁寧な印象を与え、近隣住民の理解を得やすくなります。

施工開始から完了まで

契約と挨拶が済んだら、いよいよ工事の開始です。一般的な外壁塗装工事は、以下のような工程で進められます。

足場の設置

まず、作業員の安全確保と作業品質の向上のため、建物の周りに足場を組みます。同時に、塗料や水が周囲に飛び散らないように、足場の外側をメッシュシートで覆います。

高圧洗浄

専用の高圧洗浄機を使って、外壁に付着した長年の汚れやカビ、コケ、古い塗膜などを徹底的に洗い流します。この作業を丁寧に行うことで、新しい塗料の密着性が高まり、長持ちする塗膜を作ることができます。

養生・下地処理

窓や玄関ドア、給湯器、植木など、塗装しない部分をビニールシートやテープで覆って保護します。これを養生(ようじょう)と呼びます。

並行して、ひび割れの補修(クラック補修)、古いシーリングの撤去・打ち替え、金属部分のサビ落とし(ケレン作業)など、下地処理を行います。この下地処理は、塗装の仕上がりと耐久性を左右する非常に重要な工程です。

塗装・張り替え作業

下地処理が完了したら、ようやく塗装作業に入ります。塗料の性能を最大限に引き出すため、「下塗り」「中塗り」「上塗り」の3回塗りが基本です。

- 下塗り: 下地と上塗り塗料を密着させる接着剤の役割を果たします。

- 中塗り: 上塗り塗料の補強と、塗りムラを防ぐ役割があります。

- 上塗り: 仕上げの塗装です。美観を決定づけ、紫外線や雨風から建物を守る層になります。

カバー工法や張り替えの場合は、この段階で新しい外壁材の取り付け作業が行われます。

点検・清掃

すべての塗装作業が終わったら、養生を剥がし、塗り残しや塗りムラがないか、担当者が厳しくチェックします。その後、敷地内の清掃を行い、足場を解体します。

完了検査・引き渡し

足場の解体が終わったら、施主立ち会いのもと、最終的な仕上がりの確認(完了検査)を行います。契約書や仕様書通りに工事が行われているか、気になる点はないかを自分の目でしっかりと確認しましょう。問題がなければ、工事完了となり、建物の引き渡しを受けます。この時点で、保証書を受け取り、残金の支払いを行います。

外壁リフォームに関するよくある質問

最後に、外壁リフォームに関して多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式でお答えします。

工事期間はどのくらいかかりますか?

一般的な30坪程度の戸建て住宅の外壁塗装工事で、約10日~2週間が目安です。 カバー工法や張り替えの場合は、それよりも長く、3週間~1ヶ月以上かかることもあります。

ただし、これは天候に恵まれた場合の期間です。雨や雪の日、強風の日、気温が極端に低い日などは、作業を中断せざるを得ません。 そのため、梅雨や台風のシーズン、冬場などは、予定よりも工期が延びる可能性があります。リフォーム計画を立てる際は、工期に少し余裕を見ておくと安心です。

DIYで外壁リフォームはできますか?

結論から言うと、全面的な外壁リフォームをDIYで行うことは、安全面・品質面からおすすめできません。

小さなひび割れを補修材で埋める、手の届く範囲の汚れを落とすといった部分的なメンテナンスであれば、DIYでも可能です。しかし、建物全体の塗装となると、以下のような多くのリスクが伴います。

- 高所作業の危険: 足場を組まずに脚立などで行う作業は、転落事故のリスクが非常に高いです。

- 品質の低下: 適切な下地処理や、塗料の希釈率、乾燥時間など、専門的な知識と技術がなければ、すぐに剥がれたり、ムラだらけになったりする可能性が高いです。

- かえって費用がかかる: 失敗して専門業者にやり直しを依頼することになると、最初から頼むよりも余計な費用と時間がかかってしまいます。

大切な住まいを長持ちさせるためには、専門の業者に依頼するのが最も確実で安全な方法です。

リフォーム費用にローンは利用できますか?

はい、利用できます。 外壁リフォームの費用は高額になるため、ローンを利用する方は少なくありません。主に以下の2つの選択肢があります。

- 金融機関のリフォームローン: 銀行や信用金庫などが提供している、使途をリフォームに限定したローンです。住宅ローンに比べて審査は比較的緩やかですが、金利はやや高めに設定されています。

- 信販会社のリフォームローン: リフォーム業者が提携している信販会社のローンです。金融機関のローンよりも手続きが簡単で、審査が早いのが特徴ですが、金利はさらに高くなる傾向があります。

金利や返済条件は金融機関によって異なるため、複数のローンを比較検討することをおすすめします。

工事中は普段通り生活できますか?

はい、基本的には工事中もご自宅で普段通り生活できます。 住みながらのリフォームが一般的で、引越しなどをする必要はありません。

ただし、いくつかの制約や注意点があります。

- 窓の開閉: 養生で窓が覆われる期間は、窓を開けることができません。

- 洗濯物: 塗料の飛散や臭いを防ぐため、工事期間中は基本的に屋外に洗濯物を干すことができません。

- 騒音・臭い: 足場の設置・解体時や高圧洗浄時には大きな音が発生します。また、塗装作業中は塗料の臭いがすることもあります(近年は臭いの少ない水性塗料が主流です)。

- プライバシー: 作業中は職人が家の周りを出入りします。日中はカーテンを閉めておくなどの配慮が必要になる場合があります。

これらの点については、工事が始まる前に業者から詳しい説明があります。不明な点や心配なことがあれば、事前に確認しておきましょう。