「おしゃれな空間を創り出したい」「人の暮らしを豊かにする仕事がしたい」という想いから、インテリアデザイナーという職業に憧れを抱く人は少なくありません。しかし、具体的にどのような仕事で、どうすればなれるのか、必要なスキルや資格は何か、といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、インテリアデザイナーを目指すすべての方に向けて、その仕事内容、年収、なるための具体的なルート、必要なスキルや役立つ資格について、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、インテリアデザイナーという職業の全体像を深く理解し、夢への第一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

インテリアデザイナーとは

インテリアデザイナーとは、住宅、オフィス、店舗、ホテルといった様々な建築物の内部空間を、機能的かつ美しくデザインする専門家です。単に家具や小物を配置するだけでなく、クライアントの要望やライフスタイル、抱える課題を深く理解し、コンセプトの立案から内装材の選定、照明計画、造作家具の設計、そして時には内装工事の監理まで、空間全体を総合的にプロデュースします。

インテリアデザイナーの目的は、その空間を利用する人々が「快適で、心地よく、そして使いやすい」と感じられる環境を創造することにあります。例えば、住宅であれば家族構成や生活動線を考慮した間取りを、オフィスであれば従業員の生産性やコミュニケーションを活性化させるレイアウトを、店舗であればブランドイメージを体現し、顧客の購買意欲を高めるような空間をデザインします。

この仕事は、美しいものを作り出す芸術的なセンスが求められる一方で、建築基準法や消防法といった法律の知識、建築構造や素材に関する専門知識、そしてCAD(キャド)などの設計ツールを使いこなす技術的なスキルも不可欠です。さらに、クライアントの想いを形にするためのヒアリング能力、施工業者や職人たちと円滑にプロジェクトを進めるためのコミュニケーション能力や調整力も極めて重要になります。

近年、人々のライフスタイルは大きく多様化しています。働き方改革によるテレワークの普及で快適なホームオフィスが求められたり、中古マンションを購入して自分好みにリノベーションする人が増えたりと、「空間」に対する価値観やニーズはますます高度化・個別化しています。このような社会背景の中で、専門的な知識と技術をもって個々の要望に応じた最適な空間を提案できるインテリアデザイナーの社会的役割は、ますます重要性を増しているといえるでしょう。

要約すると、インテリアデザイナーは、美的センスと専門知識を融合させ、クライアントの夢やビジョンを「空間」という具体的な形に落とし込み、人々の生活や活動を豊かにする、非常にクリエイティブで専門性の高い職業なのです。

インテリアデザイナーの仕事内容

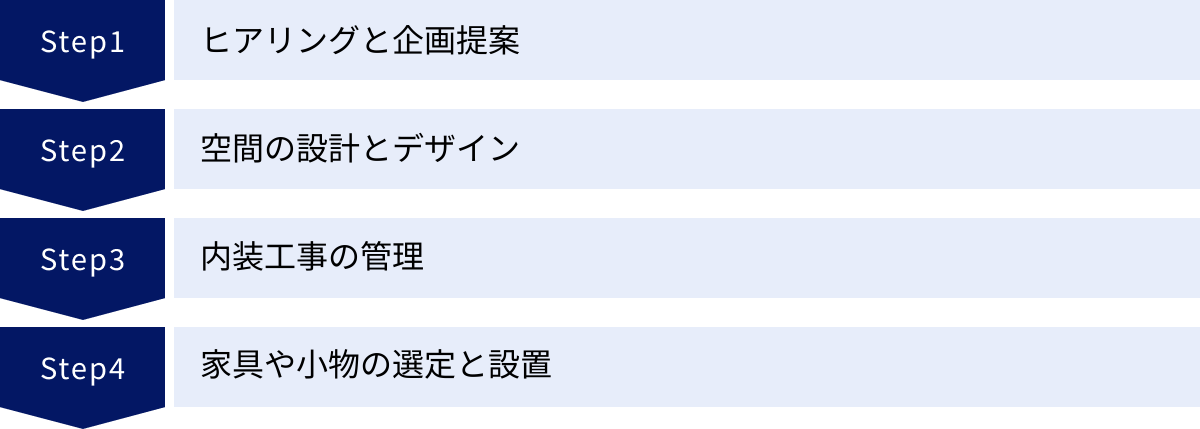

インテリアデザイナーの仕事は、華やかなデザイン業務だけでなく、非常に多岐にわたります。プロジェクトの初期段階から完成まで、一貫して空間づくりに責任を持つのが特徴です。ここでは、一般的な仕事の流れを4つのフェーズに分けて具体的に解説します。

ヒアリングと企画提案

すべてのプロジェクトは、クライアントとの対話から始まります。このヒアリングと企画提案のフェーズは、プロジェクト全体の方向性を決定づける最も重要な工程です。

まず、クライアントがどのような空間を求めているのか、その背景にある想いや価値観まで深く掘り下げてヒアリングします。具体的には、以下のような項目を丁寧に確認します。

- 要望と目的: なぜ空間を変えたいのか、新しい空間で何を実現したいのか(例:家族がくつろげるリビング、集客力を上げたい店舗など)

- ライフスタイルや働き方: 家族構成、趣味、在宅勤務の有無、従業員の働き方など

- 好みとイメージ: 好きなデザインのテイスト(モダン、ナチュラル、クラシックなど)、色、素材感

- 現状の課題: 今の空間に対する不満や問題点(収納が少ない、動線が悪い、暗いなど)

- 予算とスケジュール: プロジェクトにかけられる費用と、完成希望時期

これらの情報を基に、デザイナーは空間のコンセプトを練り上げます。コンセプトとは、デザイン全体の指針となる「テーマ」や「物語」のことです。例えば、「光と緑を感じる、家族がつながるリビング」「地域の素材を活かした、温かみのあるカフェ」といった具体的な言葉で表現されます。

次に、このコンセプトをクライアントに分かりやすく伝えるための企画提案を行います。提案には、以下のような資料が用いられます。

- コンセプトシート: 空間のテーマやデザインの方向性をまとめた書類。

- ムードボード: デザインのイメージを共有するためのコラージュボード。参考写真や素材サンプル、カラースキームなどを貼り付け、視覚的に雰囲気を伝えます。

- ラフスケッチや簡単な図面: 大まかなレイアウトや空間のイメージを手書きのスケッチや簡単な平面図で示します。

この段階でクライアントとデザイナーの間にイメージのズレがないかを確認し、完全に合意形成を図ることが、後の手戻りを防ぎ、プロジェクトを成功に導くための鍵となります。

空間の設計とデザイン

クライアントとの間でコンセプトの合意が取れたら、いよいよ具体的な設計とデザインのフェーズに入ります。ここでは、ヒアリングで得た情報と決定したコンセプトを、専門的な図面や仕様に落とし込んでいきます。

この工程で中心となるのが、CAD(Computer-Aided Design)ソフトを使用した図面作成です。主に以下のような図面を作成し、空間の細部まで精密に定義します。

- 平面図: 空間を真上から見た図。部屋の配置、壁の位置、ドアや窓の大きさ・位置、家具のレイアウトなどを示します。

- 展開図: 部屋の四方の壁をそれぞれ正面から見た図。壁面のデザイン、棚の高さ、コンセントやスイッチの位置などを詳細に記述します。

- 天井伏図: 天井を真下から見上げた図。照明器具の種類や配置、梁の位置などを示します。

- 詳細図(ディテール図): 造作家具や特定の箇所の納まりなど、複雑な部分を拡大して詳細に描いた図面。

これらの図面作成と並行して、空間を構成するあらゆる要素のデザインを決定していきます。

- マテリアル選定: 床、壁、天井に使用する素材(フローリング、タイル、壁紙など)を選びます。耐久性、メンテナンス性、コスト、そしてデザイン性を総合的に判断します。

- カラースキーム決定: 空間全体の色彩計画を立てます。ベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーのバランスを考え、コンセプトに合った配色を決定します。

- 照明計画: 空間の用途や雰囲気に合わせて、適切な明るさや光の色、照明器具の種類(ダウンライト、ペンダントライト、間接照明など)を計画します。

- 造作家具のデザイン: 空間にぴったり収まるオリジナルの家具(壁面収納、カウンター、棚など)が必要な場合は、そのデザインと設計も行います。

このフェーズでは、デザインの美しさだけでなく、建築基準法や消防法などの関連法規を遵守し、安全性や機能性を確保することも極めて重要です。

内装工事の管理

設計図が完成し、施工業者が決定すると、いよいよ内装工事が始まります。しかし、インテリアデザイナーの仕事はここで終わりではありません。設計図通りに工事が正しく進められているかを確認する「工事監理」も重要な役割の一つです。

工事監理の主な業務は以下の通りです。

- 現場での指示・確認: 定期的に工事現場に足を運び、設計図と現場の状況を照らし合わせます。職人さんたちにデザインの意図を正確に伝え、指示を出したり、質疑応答に対応したりします。

- 品質管理: 使用されている素材が指定通りか、施工の精度が保たれているかなど、工事の品質を厳しくチェックします。

- 工程管理: 工事がスケジュール通りに進んでいるかを確認し、遅れが生じそうな場合は施工業者と対策を協議します。

- コスト管理: 追加工事などによる予期せぬ費用の発生がないかを確認し、予算内でプロジェクトが完了するように管理します。

工事現場では、図面だけでは伝わらない細かな納まりや、予期せぬ問題(例:壁を壊してみたら想定外の柱が出てきたなど)が発生することが少なくありません。その際に、デザイナーが現場で迅速かつ的確な判断を下し、代替案を提示することが、プロジェクトのクオリティを維持し、スムーズに進行させるために不可欠です。施工業者や職人との円滑なコミュニケーションが、このフェーズの成功を左右します。

家具や小物の選定と設置

内装工事が完了に近づくと、最後の仕上げとして、空間を彩る家具や小物の選定と設置を行います。このフェーズは、空間に命を吹き込み、クライアントの理想を最終的に完成させるための重要な工程です。

主な業務は以下の通りです。

- 家具の選定: ソファ、テーブル、椅子、ベッド、収納家具など、コンセプトと空間のサイズに合わせて最適な家具を選びます。既製品だけでなく、国内外の様々なメーカーから探し出したり、時にはオリジナルでデザイン・製作(造作家具)することもあります。

- ファブリックの選定: カーテン、ラグ、クッションなどの布製品を選びます。素材感や色、柄が空間の印象を大きく左右するため、全体のバランスを考えて慎重にコーディネートします。

- 照明器具・小物の選定: ペンダントライトやフロアスタンドなどのデザイン性の高い照明器具や、アート、グリーン(観葉植物)、鏡、時計、食器といった小物を選び、空間にアクセントと個性を加えます。

- 搬入・設置の立ち会い: 選定した家具や小物が現場に搬入される際に立ち会い、配置を指示します。ミリ単位の配置の違いで空間の見え方は大きく変わるため、デザイナーの最後の腕の見せ所です。

すべての家具や小物が配置され、空間が完成した瞬間は、デザイナーにとって大きな喜びを感じる時です。最終的にクライアントに引き渡しを行い、満足してもらえたらプロジェクトは完了となります。このように、インテリアデザイナーの仕事は、構想から完成まで、クリエイティビティと専門知識、そして多くの人々との協働によって成り立っているのです。

インテリアコーディネーターとの違い

インテリアデザイナーとよく似た職業に「インテリアコーディネーター」があります。どちらも空間づくりに関わる専門家ですが、その役割と業務範囲には明確な違いがあります。どちらの道に進むか迷っている方のために、その違いを詳しく解説します。

結論から言うと、インテリアデザイナーは「空間の設計・工事」まで踏み込むのに対し、インテリアコーディネーターは「内装や家具の選定・装飾」が中心となります。デザイナーが建築的な視点から空間の骨格(ハード)を創るのに対し、コーディネーターは既存の空間を活かしながら装飾(ソフト)で彩るイメージです。

この違いをより具体的に理解するために、いくつかの項目で比較してみましょう。

| 比較項目 | インテリアデザイナー | インテリアコーディネーター |

|---|---|---|

| 主な役割 | 空間全体の設計・デザイン | 内装や家具の選定・提案 |

| 業務範囲 | 企画、設計、内装工事監理、家具選定まで広範 | 家具、カーテン、照明、小物などの選定と配置が中心 |

| 工事への関与 | 深く関与(壁の撤去・新設、造作家具設計など、建築工事を伴うことが多い) | 限定的(大規模な工事は含まないことが多く、内装仕上げ材の選定が主) |

| 必要なスキル | 建築知識、CADスキル、製図技術、法規の理解が必須 | 色彩感覚、商品知識、スタイリング能力、コミュニケーション能力が重要 |

| 関連資格の例 | 建築士、インテリアプランナー | インテリアコーディネーター資格、カラーコーディネーター検定試験® |

| 主な活躍の場 | 設計事務所、デザイン事務所、建築会社 | インテリアショップ、家具メーカー、リフォーム会社、ハウスメーカー |

インテリアデザイナーの業務範囲

インテリアデザイナーの仕事は、前述の通り、空間のコンセプト作りから始まります。そして、そのコンセプトを実現するために、時には壁の位置を変更したり、新たな間仕切りを設けたり、床や天井の構造に手を入れたりと、建築的な要素を含む大掛かりな改修工事を計画・監理します。そのため、建築基準法や消防法といった法律に関する知識や、建築構造に関する深い理解が不可欠です。CADを用いて精密な設計図面を作成する技術も必須スキルとなります。活躍の場は、デザイン性の高い空間づくりを専門とする設計事務所や、建築から一貫して手がける建設会社などが中心です。言わば、「空間の創造主」に近い役割を担います。

インテリアコーディネーターの業務範囲

一方、インテリアコーディネーターは、基本的に既存の間取りを前提として、その空間をより魅力的で快適なものにするための提案を行います。壁紙や床材といった内装材の選定、家具、カーテン、照明器具、ラグ、小物などのインテリアエレメントを選び、それらを効果的に配置(スタイリング)することが主な仕事です。クライアントの好みやライフスタイルを丁寧にヒアリングし、膨大な商品知識の中から最適なものを提案する能力が求められます。大規模な工事には関与しないケースが多く、CADスキルよりも、色彩感覚やコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力がより重視される傾向にあります。活躍の場は、家具やインテリア雑貨を販売するインテリアショップやショールーム、リフォーム会社、ハウスメーカーなどが中心です。「空間のスタイリスト」や「暮らしの演出家」といった役割が近いでしょう。

もちろん、両者の領域が完全に分かれているわけではなく、企業やプロジェクトによっては、インテリアデザイナーがコーディネート業務まで行ったり、コーディネーターが小規模なリフォーム提案を行ったりすることもあります。しかし、キャリアを考える上では、「建築的な知識を深め、空間の構造から関わりたい」のであればインテリアデザイナー、「暮らしに寄り添い、モノ選びで空間を彩りたい」のであればインテリアコーディネーターというように、自分の興味や得意なことと照らし合わせて、目指す方向性を定めると良いでしょう。

インテリアデザイナーの平均年収

インテリアデザイナーという職業を選ぶ上で、収入面は非常に気になるポイントです。平均年収は、働き方(会社員かフリーランスか)、勤務先の規模、個人の経験やスキルによって大きく異なります。ここでは、それぞれのケースに分けて具体的な年収の目安を解説します。

会社員の場合

会社に所属するインテリアデザイナーの年収は、企業の規模や業種、そして個人の経験年数や役職によって大きく変動します。

国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者全体の平均給与は458万円です。インテリアデザイナーは専門職ですが、年収もこの平均値の周辺からスタートし、キャリアと共に上昇していくのが一般的です。

- 初任給・アシスタントクラス(20代):

大学や専門学校を卒業してすぐの場合や、未経験からアシスタントとして入社した場合、年収の目安は300万円〜400万円程度からスタートすることが多いです。この時期は、先輩デザイナーの補助をしながら実務経験を積み、スキルを習得する期間と位置づけられます。 - 中堅クラス(30代):

5年〜10年程度の実務経験を積み、一人でプロジェクトを担当できるようになると、年収は着実に上がっていきます。年収の目安は400万円〜600万円程度です。勤務先が大手ハウスメーカーやゼネコン、有名デザイン事務所などの場合は、さらに高い水準になることもあります。役職がつけば、役職手当などが加算されます。 - シニア・管理職クラス(40代以降):

チームを率いるチーフデザイナーやデザイン部門の管理職になると、年収はさらに上がります。年収の目安は600万円〜800万円以上となるでしょう。大規模プロジェクトの責任者や、企業のブランドイメージを左右するような重要なデザインを手がけるようになると、1,000万円を超えるケースも出てきます。

このように、会社員の場合は安定した収入を得ながら経験を積めるメリットがあります。ただし、給与水準は会社の業績や給与体系に左右されるため、大幅な収入アップを目指すには、社内での昇進や、より待遇の良い企業への転職が選択肢となります。

フリーランスの場合

会社で十分な経験と実績を積んだ後、独立してフリーランスのインテリアデザイナーとして活動する道もあります。フリーランスの場合、収入は完全に個人の実力、実績、そして営業力に依存します。

フリーランスの年収には大きな幅があり、一概に平均を示すことは困難です。年収300万円程度の人から、1,000万円以上を稼ぐトップデザイナーまで様々です。成功すれば会社員時代を大きく上回る収入を得られる可能性がある一方で、仕事がなければ収入がゼロになるリスクも常に伴います。

フリーランスの収入は、主に以下の要素で決まります。

- 案件の単価: プロジェクトの規模や難易度、デザイン料の設定によって単価は大きく変わります。一般的に、設計・デザイン料は「総工費の10%〜15%」といった形で算出されたり、プロジェクトごとの固定報酬、あるいは時間単位のタイムチャージで契約したりします。

- 案件の数: 安定して仕事を受注できるかどうかが収入を左右します。過去の実績や人脈、WebサイトやSNSでの情報発信など、継続的な営業活動が不可欠です。

- 経費: フリーランスは、事務所の家賃、CADソフトなどのライセンス料、打ち合わせの交通費、社会保険料、税金などをすべて自分で支払う必要があります。売上からこれらの経費を差し引いたものが、実際の所得となります。

フリーランスとして高収入を得るためには、デザインスキルに加えて、経営者としての視点が求められます。具体的には、自分の強みを明確にし、ターゲット顧客に響くマーケティングを行い、適切な価格設定と交渉ができる能力が必要です。大変な道ではありますが、自分の裁量で仕事を選び、実力次第で大きな成功を掴むことができるのが、フリーランスの最大の魅力と言えるでしょう。

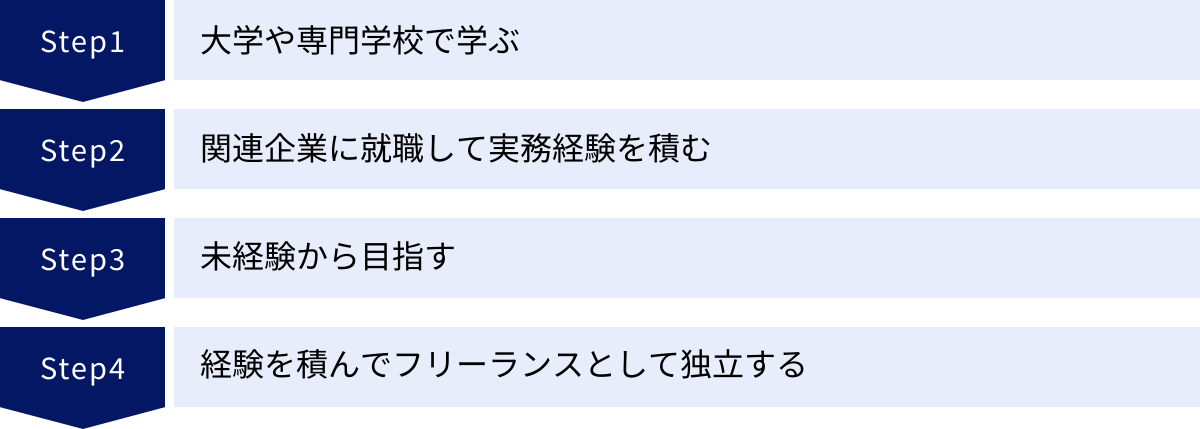

インテリアデザイナーになるための4つのルート

インテリアデザイナーになるための道は一つではありません。学歴や職歴、年齢によって様々なルートが考えられます。ここでは、代表的な4つのルートを紹介しますので、ご自身の状況に合わせて最適な道筋を見つけてください。

① 大学や専門学校で学ぶ

最も王道であり、着実にスキルを身につけられるのが、大学や専門学校で専門教育を受けるルートです。建築学部、工学部の建築学科、美術大学の空間デザイン学科、あるいはインテリアデザインの専門学校などが主な進学先となります。

- メリット:

- 体系的な知識の習得: デザイン理論、建築史、製図、構造力学、法規、CAD操作など、インテリアデザイナーに必要な知識と技術を基礎から体系的に学べます。

- 充実した学習環境: 同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨し、経験豊富な教員から直接指導を受けられます。模型制作室やCADルームなど、学習に必要な設備も整っています。

- ポートフォリオの作成: 在学中に制作した課題や卒業制作は、就職活動で自分のスキルを証明する「ポートフォリオ(作品集)」として非常に重要になります。

- 就職サポート: 学校と繋がりのある企業からの求人情報や、就職相談などのサポートが充実しており、就職活動を有利に進められます。

- デメリット:

- 時間と費用: 大学なら4年間、専門学校なら2〜3年間の就学期間と、相応の学費が必要になります。

このルートは、特に高校生や、時間に余裕のある方がゼロから専門家を目指す場合に最適です。確固たる基礎を築き、業界へのスムーズな入り口を確保したいと考えるなら、まずは進学を検討するのが良いでしょう。

② 関連企業に就職して実務経験を積む

学歴に関わらず、アシスタントや見習いとしてデザイン事務所や建築会社、リフォーム会社などに入社し、働きながら実践で学ぶ(OJT: On-the-Job Training)ルートです。

- メリット:

- 実践的なスキルが身につく: 実際のプロジェクトに関わりながら、現場でしか学べない生きた知識やノウハウを吸収できます。

- 収入を得ながら学べる: 給与をもらいながら学べるため、経済的な負担が少ないのが大きな利点です。

- 業界の人脈が築ける: 働きながらクライアントや施工業者、メーカー担当者などとの繋がりを築くことができ、将来のキャリアに活かせます。

- デメリット:

- 未経験者の採用ハードル: 専門知識がない未経験者を採用する求人は限られており、就職のハードルは高い傾向にあります。

- 基礎知識の不足: 業務が多忙な場合、体系的な学習の時間を確保するのが難しく、知識が断片的になりがちです。自主的な学習意欲が強く求められます。

このルートを目指す場合、まずはアルバイトでも良いのでインテリアショップの販売員や、設計事務所の事務など、少しでも業界に近い場所で経験を積むことが、正社員への道を開くきっかけになることがあります。また、CADソフトの基本操作だけでも独学で習得しておくと、採用の可能性が高まります。

③ 未経験から目指す

社会人として全く異なる業種で働いている方が、キャリアチェンジでインテリアデザイナーを目指すルートです。この場合、計画的なステップを踏むことが成功の鍵となります。

- 情報収集と自己分析: まずは、インテリアデザイナーの仕事内容や働き方を徹底的に調べ、本当に自分がやりたいことかを見極めます。

- 基礎知識の学習: 独学や社会人向けのスクール、通信講座などを活用して、デザインの基礎やCADの操作方法を学びます。特に夜間や週末に通えるスクールは、働きながら効率的に学習するのに有効です。

- 資格の取得: 「インテリアコーディネーター」や「CAD利用技術者試験」など、挑戦しやすい資格から取得することで、学習のモチベーションを維持し、転職活動の際に意欲をアピールできます。

- 関連職種への転職: 未経験からいきなりデザイナー職に就くのは難しいため、まずはハウスメーカーの営業職、インテリアショップの販売員、リフォーム会社のアドバイザーなど、関連性の高い職種に転職して業界経験を積むのも有効な戦略です。そこから社内でのキャリアチェンジを目指したり、経験を武器にデザイナー職へ転職したりする道が開けます。

このルートは強い意志と継続的な努力が必要ですが、異業種で培った経験(例えば、営業職で培ったコミュニケーション能力や、事務職で培った管理能力など)が、デザイナーの仕事に意外な形で活きることもあります。

④ 経験を積んでフリーランスとして独立する

これは、上記①〜③のいずれかのルートで会社員として経験を積んだ後の、次のステップです。数年以上の実務経験と実績を積み、フリーランスとして独立開業するルートは、多くのデザイナーが目指すキャリアパスの一つです。

独立を成功させるためには、以下の要素が不可欠です。

- 十分な実績とポートフォリオ: 自分のデザインスタイルと実力を示す、質の高い実績と作品集。

- 強固な人脈: 安定的に仕事を紹介してくれるクライアントや、協力してくれる施工業者、専門家とのネットワーク。

- 営業力とマーケティングスキル: 自分で仕事を見つけ、契約に結びつける能力。

- 経営知識: 見積もり作成、契約、資金繰り、税務など、事業を運営していくための知識。

独立はいきなり目指すものではなく、会社員として働きながら、将来の独立を見据えて意識的に人脈を広げたり、小規模な案件を副業で請け負ってみたりと、周到な準備をすることが重要です。自分の名前で仕事をすることに、大きなやりがいと自由を求める人にとって、魅力的な選択肢と言えるでしょう。

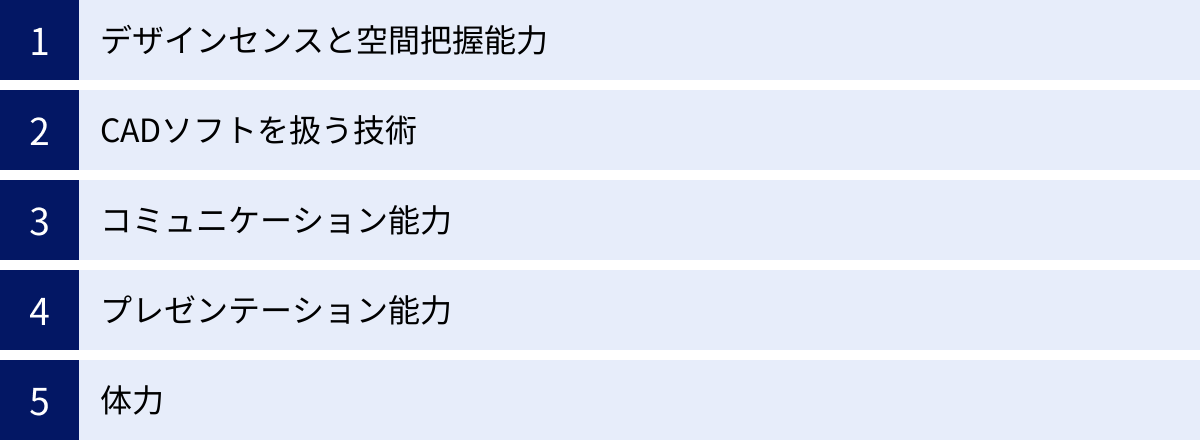

インテリアデザイナーに必要な5つのスキル

インテリアデザイナーとして成功するためには、単にデザインセンスが良いだけでは不十分です。クライアントの夢を形にし、多くの関係者をまとめ上げてプロジェクトを完遂させるためには、多岐にわたるスキルが求められます。ここでは、特に重要となる5つのスキルを解説します。

① デザインセンスと空間把握能力

これはインテリアデザイナーにとって最も根幹となるスキルです。

- デザインセンス: 色彩の組み合わせ、素材の質感、光と影の効果、家具のフォルムなど、空間を構成する要素を美しく調和させる美的感覚です。流行のデザインを追うだけでなく、時代を経ても色褪せない普遍的な美しさや、機能美を理解する力も含まれます。日頃から様々な建築やインテリア、アートに触れ、審美眼を磨き続けることが大切です。

- 空間把握能力: 平面である図面(2D)から、立体的な空間(3D)を正確に頭の中でイメージする能力です。壁の高さ、天井の奥行き、家具を置いた時の通路の幅、人の動きなどをリアルに想像できなければ、機能的で快適な空間は設計できません。この能力は、模型制作や3Dパースの作成といった訓練を通じて養われます。

② CADソフトを扱う技術

現代のインテリアデザインにおいて、CAD(Computer-Aided Design)は鉛筆や定規に代わる必須の道具です。手書きのスケッチでアイデアを練ることもありますが、最終的な設計図はCADで作成するのが一般的です。

- 代表的なCADソフト:

- AutoCAD (オートキャド): 建築業界で広く使われている汎用2D/3D CAD。

- Vectorworks (ベクターワークス): デザイン性の高いプレゼン資料も作成しやすく、インテリア・建築業界で人気が高い。

- SketchUp (スケッチアップ): 直感的な操作で3Dモデルを作成でき、プレゼンテーションに強い。

- Revit (レビット) / ArchiCAD (アーキキャド): BIM(Building Information Modeling)ソフト。設計と同時に建材やコストなどの情報も一元管理できる。

これらのソフトを自在に使いこなし、正確で分かりやすい図面を効率的に作成する技術は、デザイナーの生産性を大きく左右します。また、3D CADで作成したリアルな完成イメージ(パース)は、クライアントへのプレゼンテーションにおいて、デザインの魅力を伝える強力な武器となります。

③ コミュニケーション能力

インテリアデザイナーは、一日中デスクに向かってデザインだけをしていれば良いわけではありません。むしろ、多くの人々と関わり、調整するハブとしての役割を担っており、コミュニケーション能力が極めて重要になります。

- 対クライアント: クライアントが言葉にできない潜在的なニーズや、漠然としたイメージを巧みに引き出す「ヒアリング力」。専門的な内容を分かりやすく説明し、納得してもらう「説明力」。

- 対協力会社: 施工を担当する工務店や職人、家具メーカー、照明メーカーなど、様々な分野のプロフェッショナルと円滑に連携し、こちらのデザイン意図を正確に伝える「調整力」と「指示能力」。

プロジェクトは一人では決して完成しません。関係者全員と良好な信頼関係を築き、チームとして同じ目標に向かって進むための中心的な役割を果たすのが、優れたデザイナーです。

④ プレゼンテーション能力

どれだけ素晴らしいデザインを考案しても、その魅力や価値がクライアントに伝わらなければ、採用されることはありません。自分のデザイン案の意図や優位性を、論理的かつ情熱的に伝え、相手を納得させる能力がプレゼンテーション能力です。

具体的には、作成した図面やパース、ムードボードなどを効果的に使いながら、「なぜこのデザインなのか」「このデザインにすることで、クライアントの課題がどう解決され、どのような素晴らしい体験が生まれるのか」というストーリーを語るスキルが求められます。単なる説明に留まらず、クライアントが「この人に任せたい」と感じるような、説得力と信頼感を与えるパフォーマンスが重要です。

⑤ 体力

華やかでクリエイティブなイメージとは裏腹に、インテリアデザイナーの仕事は非常に体力を要する場面が多くあります。

- デスクワーク: 締め切り前には、長時間にわたってPCに向かい、CADでの図面作成や資料作成に集中する必要があります。肩こりや眼精疲労とも無縁ではありません。

- 現場での立ち会い: 工事現場では、安全靴を履いて埃っぽい中を歩き回り、長時間立ちっぱなしで職人との打ち合わせや確認作業を行います。

- 移動: クライアントとの打ち合わせ、現場確認、ショールーム巡りなど、一日に何件も場所を移動することも珍しくありません。重い素材サンプルを持ち運ぶことも日常茶飯事です。

このように、地道で泥臭い作業も多く、心身ともにタフでなければ務まらない仕事です。日頃から体調管理を怠らないことも、プロとして仕事を続ける上で大切な要素と言えるでしょう。

インテリアデザイナーの仕事に役立つ資格6選

インテリアデザイナーになるために、法律で定められた必須の資格はありません。しかし、資格は自身のスキルや知識を客観的に証明し、クライアントや就職先からの信頼を得る上で非常に有効なツールとなります。ここでは、インテリアデザイナーのキャリアに役立つ代表的な6つの資格を紹介します。

| 資格名 | 主催団体(例) | 特徴 | 活かせる場面 |

|---|---|---|---|

| インテリアデザイナー資格 | 日本デザインプランナー協会(JDP) | デザイン、製図に関する知識・技能を証明する民間資格。 | 肩書きとしての活用、基礎知識の証明 |

| インテリアコーディネーター資格 | (公社)インテリア産業協会 | 内装・商品の知識と提案力を証明。業界での知名度が非常に高い。 | 住宅、リフォーム、インテリアショップでの提案業務全般 |

| インテリアプランナー | (公財)建築技術教育普及センター | 企画から工事監理まで、高度な専門性を証明。建築士に近いレベル。 | 設計事務所、大規模プロジェクト、リノベーション |

| 建築士(一級・二級) | (公財)建築技術教育普及センター | 建物の設計・工事監理ができる国家資格。最も権威性が高い。 | 建築設計、大規模な改修・リノベーション |

| CAD利用技術者試験 | (一社)コンピュータ教育振興協会 | CAD操作スキルを客観的に証明。2Dと3Dの試験がある。 | 設計、作図業務全般でのスキルアピール |

| カラーコーディネーター検定試験® | 東京商工会議所 | 色彩に関する専門知識を体系的に証明。 | デザイン提案、カラースキーム作成の説得力向上 |

① インテリアデザイナー資格

日本デザインプランナー協会(JDP)が認定する民間資格です。インテリアデザインに関する基礎知識、製図の知識、CADの知識などが問われ、一定水準のスキルがあることを証明します。在宅で受験できる手軽さもあり、これから学習を始める方の第一歩として、また自身の肩書きとして活用するのに適しています。

② インテリアコーディネーター資格

公益社団法人インテリア産業協会が実施する、インテリア業界で最も知名度の高い資格の一つです。一次試験(学科)と二次試験(論文・プレゼンテーション)があり、インテリア計画、商品知識、販売、関連法規など、幅広い知識と実践的な提案力が問われます。この資格を持っていると、特に住宅関連の仕事において顧客からの信頼を得やすくなります。デザイナーを目指す上でも、基礎となる知識を固めるのに非常に役立ちます。

③ インテリアプランナー

公益財団法人建築技術教育普及センターが実施する資格で、インテリアコーディネーターよりもさらに専門的で、建築寄りの知識が求められます。企画・設計から工事監理まで、一連の業務を担う高度な能力を証明するもので、「アソシエイト・インテリアプランナー」(学科試験合格者)と、実務経験を経て登録が可能な「インテリアプランナー」の二段階があります。設計事務所や建設会社などで、より専門性の高い仕事をしたい場合に有利に働く資格です。

④ 建築士

国土交通大臣の免許を受ける国家資格で、一級、二級、木造の種類があります。建築物の設計および工事監理を行うことができる唯一の資格であり、インテリアデザインの領域を大きく超える権威性を持ちます。大規模なリノベーションで構造壁に手を入れたり、増改築を伴うプロジェクトを手がけたりする場合、建築士の資格は必須となります。インテリアデザイナーとしてキャリアの頂点を目指すなら、最終的な目標として視野に入れる価値のある資格です。

⑤ CAD利用技術者試験

一般社団法人コンピュータ教育振興協会が主催する、CADの操作スキルを証明する試験です。2次元CAD利用技術者試験と3次元CAD利用技術者試験があり、それぞれに級が分かれています。設計業務においてCADスキルは必須であるため、自身のCAD操作レベルを客観的な指標で示せるこの資格は、就職や転職活動において有効なアピール材料となります。

⑥ カラーコーディネーター検定試験®

東京商工会議所が実施する、色彩に関する知識と技能を問う検定試験です。色の性質や効果、配色技法などを体系的に学ぶことができます。インテリアデザインにおいて色彩計画は非常に重要な要素であり、感覚だけでなく理論に基づいたカラー提案ができることは、クライアントへの説得力を大きく高めます。この資格で得た知識は、あらゆるデザイン業務に活かすことができるでしょう。

インテリアデザイナーに向いている人の特徴

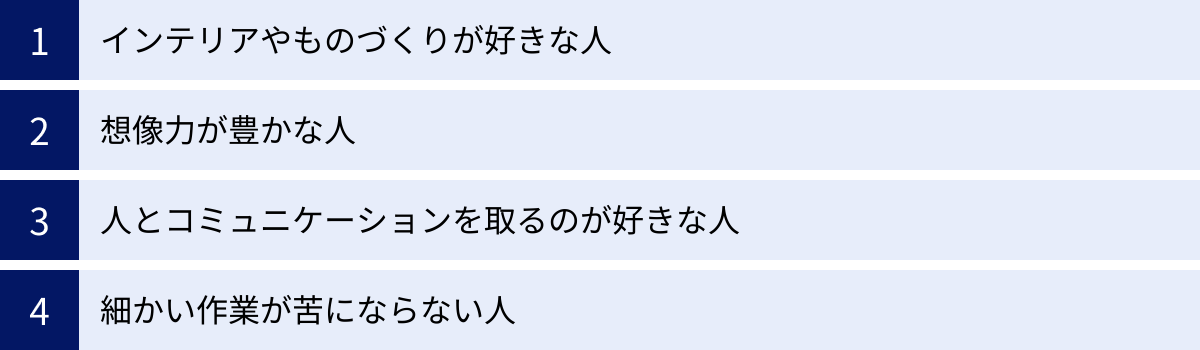

どのような人がインテリアデザイナーとして活躍できるのでしょうか。求められるスキルとは別に、個人の資質や性格といった「適性」も重要です。ここでは、インテリアデザイナーに向いている人の特徴を4つ挙げます。

インテリアやものづくりが好きな人

これは最も基本的で重要な資質です。「好き」という気持ちが、知識や情報を吸収する原動力となり、困難な仕事も乗り越えるエネルギーになります。普段からインテリア雑誌を読んだり、おしゃれなカフェやホテルの内装を観察したり、家具や雑貨の新しいトレンドにアンテナを張っていたりするような、純粋な探究心を持っている人はこの仕事に向いています。また、頭の中のアイデアを、図面や模型、そして現実の空間として形にしていく「ものづくり」のプロセスそのものを楽しめるかどうかも大切なポイントです。

想像力が豊かな人

インテリアデザイナーの仕事は、まだ何もない空間や、無機質な図面から、完成後の生き生きとした空間を思い描くことから始まります。クライアントの「こんな感じにしたい」という漠然とした言葉の裏にある、本当に求めている暮らしや風景を想像し、それを超える提案ができる豊かな想像力が求められます。また、人がその空間でどのように動き、どのように感じるかをシミュレーションする力も、機能的なデザインには不可欠です。

人とコミュニケーションを取るのが好きな人

前述の通り、インテリアデザイナーは多くの人と関わる仕事です。クライアントの心を開かせて本音を引き出したり、様々な専門知識を持つ職人さんたちと対等に渡り合ってチームをまとめたりと、常にコミュニケーションが中心にあります。一人で黙々と作業するよりも、人と対話し、協力し合いながら何かを成し遂げることに喜びを感じる人の方が、この仕事を楽しめるでしょう。相手の意見に耳を傾ける傾聴力と、自分の考えを的確に伝える発信力の両方が必要です。

細かい作業が苦にならない人

デザインというと華やかなイメージがありますが、実際はその多くが地道で緻密な作業の積み重ねです。CADで図面の線を1本1本引いたり、ミリ単位で寸法を修正したり、膨大な数の壁紙サンプルの中から最適な一枚を選び出したり、見積もりの数字を何度も確認したりと、非常に根気のいる作業が続きます。「神は細部に宿る」という言葉があるように、この細かい部分へのこだわりが、最終的な空間のクオリティを大きく左右します。大雑把ではなく、細かい作業をコツコツと続けられる集中力と忍耐力がある人は、デザイナーとしての素質があると言えます。

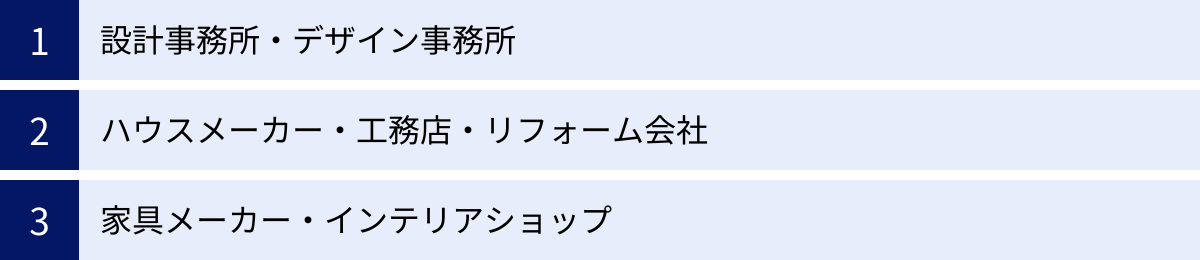

インテリアデザイナーの主な就職先

インテリアデザイナーとしてのキャリアをスタートさせる、あるいはステップアップさせるための活躍の場は多岐にわたります。ここでは、主な就職先を3つのカテゴリーに分けて、それぞれの特徴を解説します。

設計事務所・デザイン事務所

個人経営の小規模なアトリエから、数十人規模の組織まで様々ですが、建築やインテリアのデザインを専門に手がける事務所です。

- 特徴:

- 住宅、店舗、オフィス、ホテルなど、特定の分野に特化していることが多い。

- デザイン性の高い、こだわりのある空間づくりに深く関わることができます。

- 少数精鋭で運営されている場合が多く、若いうちから幅広い業務を任され、個々のデザイナーの裁量が大きい傾向にあります。

- 向いている人:

- とにかくデザインが好きで、クリエイティビティを追求したい人。

- 将来的に独立を視野に入れている人。

- 多忙な環境でも、成長意欲を持って仕事に取り組める人。

有名デザイナーの事務所は人気が高く、就職のハードルは高いですが、質の高い仕事を通じて実践的なスキルを磨くには最適な環境です。

ハウスメーカー・工務店・リフォーム会社

主に住宅の新築やリフォーム、リノベーションに関わる企業です。インテリアデザイナーは、設計部門やインテリアコーディネート部門に所属します。

- 特徴:

- システム化・規格化された部分と、顧客の要望に応える自由設計の部分を組み合わせて家づくりを行います。

- 年間を通じて多くの案件に携わることができ、安定した環境で着実に経験を積むことができます。

- 福利厚生が整っている大手企業が多く、働きやすい環境が期待できます。

- 向いている人:

- 特に住宅デザインに興味がある人。

- 安定した雇用環境で、ワークライフバランスを重視したい人。

- 多くの顧客と接し、様々なライフスタイルに合わせた提案力を磨きたい人。

設計事務所に比べるとデザインの自由度に制約がある場合もありますが、多くの人々の「暮らし」に直接貢献できるやりがいのある職場です。

家具メーカー・インテリアショップ

自社で製造・販売する家具やインテリア商品を持つ企業です。店舗に所属する「インハウスデザイナー」や「インテリアアドバイザー」といった職種になります。

- 特徴:

- 自社製品を活かした空間提案が主な業務となります。店舗のディスプレイデザインや、来店した顧客へのコーディネート提案、法人向けのコントラクト業務(オフィスやホテルの内装提案など)も行います。

- 特定の商品群に関する深い知識が身につきます。

- スタイリングやVMD(ビジュアルマーチャンダイジング)のスキルが磨かれます。

- 向いている人:

- 特定の家具ブランドやデザインテイストが好きな人。

- モノ(商品)へのこだわりが強く、その魅力を伝える仕事がしたい人。

- 直接お客様と対話しながら、スピーディーに提案を行う仕事がしたい人。

このほか、商業施設やホテルの開発を手がけるデベロッパー、企業のオフィス環境を整備する総務部やファシリティマネジメント部門(インハウスデザイナー)など、活躍の場は様々です。自分の興味やキャリアプランに合わせて、最適な就職先を選びましょう。

インテリアデザイナーのやりがいと大変なこと

どのような仕事にも、喜びや達成感といった「やりがい」と、困難やプレッシャーといった「大変なこと」の両面があります。インテリアデザイナーを目指すなら、その光と影の両方をリアルに知っておくことが大切です。

やりがい

多くのインテリアデザイナーが挙げる最大のやりがいは、何と言っても「自分の創造したものが形になる喜び」です。

- デザインが現実の空間になる達成感:

頭の中で描いたイメージ、図面に落とし込んだ線が、職人たちの手によって少しずつ現実の空間として立ち上がっていく過程は、何物にも代えがたい感動があります。そして、プロジェクトが完成し、想像通りの、あるいはそれ以上の空間が目の前に現れた時の達成感は、それまでの苦労をすべて忘れさせてくれるほどの大きなものです。 - クライアントからの感謝:

「この空間のおかげで、家族の会話が増えました」「理想のお店ができて、お客様にも好評です」「働きやすいオフィスになって、社員のモチベーションが上がりました」といった、クライアントからの感謝の言葉は、仕事へのモチベーションを最も高めてくれる報酬です。自分の仕事が、誰かの人生を豊かにしたり、ビジネスの成功に貢献したりできたという実感は、大きな誇りとなります。 - 常に新しい挑戦ができる:

手がけるプロジェクトは一つとして同じものはありません。クライアントも、場所も、予算も、課題も毎回異なります。そのため、常に新しい知識を学び、新しいアイデアを生み出す必要があり、マンネリ化することがありません。このクリエイティブな挑戦の連続が、仕事の面白さや自己成長に繋がります。

大変なこと

一方で、華やかなイメージの裏には、様々な苦労や困難が伴います。

- クライアントとの意見調整:

クライアントの要望が途中で変わったり、夫婦間で意見が異なったり、予算と要望のバランスが取れなかったりと、イメージのすり合わせや合意形成には多大なエネルギーを要します。相手の想いを汲み取りつつ、プロとして最適な方向へ導くための、粘り強いコミュニケーションと調整能力が求められます。 - タイトな納期と予算のプレッシャー:

ほとんどのプロジェクトには、厳しい納期と限られた予算という制約があります。その中で、デザインのクオリティを落とさずに、多くの関係者を動かしながらスケジュール通りにプロジェクトを完了させなければならないというプレッシャーは常に付きまといます。特に締め切り前は、徹夜に近い状態で作業に追われることも少なくありません。 - 責任の重さ:

インテリアデザインは、大きなお金が動き、多くの人々の安全や生活に影響を与える仕事です。設計ミスや現場でのトラブルは、大きな損害や問題に直結する可能性があります。プロジェクト全体を見渡し、細部にまで気を配り、最終的な品質に責任を負うという立場は、精神的にも大きな負担となります。

これらの大変なことを乗り越えてこそ、大きなやりがいや達成感が得られる、挑戦しがいのある仕事だと言えるでしょう。

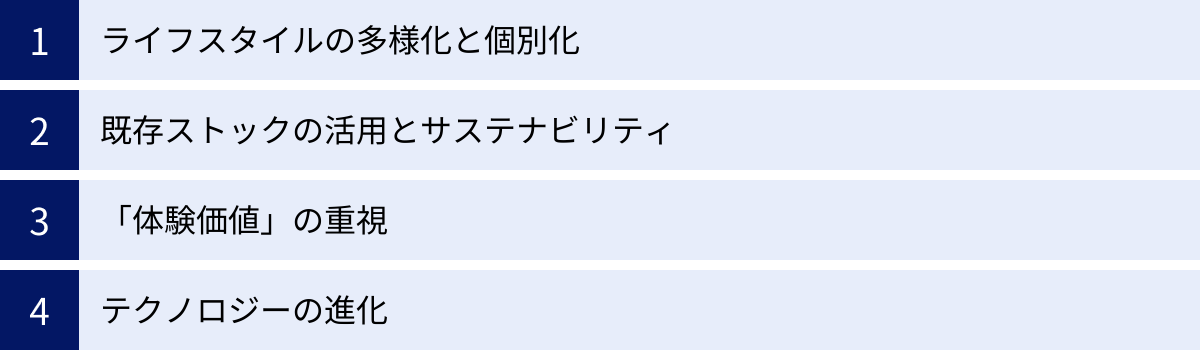

インテリアデザイナーの将来性

AIの進化や社会の変化の中で、「インテリアデザイナーの仕事は将来どうなるのか?」と不安に思う方もいるかもしれません。結論から言えば、インテリアデザイナーの役割は今後ますます重要になり、その将来性は非常に高いと考えられます。

その理由は、社会が以下のように変化しているからです。

- ライフスタイルの多様化と個別化:

テレワークの定着によるホームオフィスの需要、中古物件を購入して自分らしく暮らすリノベーションブーム、二拠点生活、ペットとの共生、高齢化社会に対応したユニバーサルデザインなど、人々の暮らし方はますます多様化しています。このような個別の複雑なニーズに対して、既製品やテンプレートではない、専門家による最適な空間提案の価値は高まる一方です。 - 既存ストックの活用とサステナビリティ:

新築住宅の数が減少傾向にある一方で、既存の建物(ストック)を有効活用する流れが加速しています。古くなったマンションや空き家を、現代のライフスタイルに合わせてリノベーション・コンバージョン(用途転換)する需要は、今後も増え続けるでしょう。また、SDGsへの関心の高まりから、環境負荷の少ない素材を選んだり、長く愛されるサステナブルなデザインを提案したりできるデザイナーは、社会から強く求められます。 - 「体験価値」の重視:

モノ消費からコト消費へ、という流れの中で、商業施設やオフィス、ホテルといった空間には、単なる機能だけでなく、「そこでしか得られない特別な体験」が求められるようになっています。ブランドの世界観を表現する店舗、従業員の創造性を刺激するオフィス、心からリラックスできるホテルなど、付加価値の高い空間を創造できるデザイナーの需要は、今後も伸びていきます。 - テクノロジーの進化:

VR(仮想現実)やAR(拡張現実)を使えば、クライアントは完成前に空間をリアルに体験でき、より円滑な合意形成が可能になります。BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を導入すれば、設計から施工、維持管理までの情報が一元化され、プロジェクト全体の生産性が向上します。このような新しいテクノロジーを積極的に活用できるデザイナーは、活躍の場をさらに広げることができます。

もちろん、単純な作業はAIに代替される可能性はあります。しかし、クライアントの言葉にならない想いを汲み取り、独自のコンセプトを創造し、多くの関係者を巻き込みながら一つの空間を創り上げるという、創造性(クリエイティビティ)と人間性(ホスピタリティ)が求められる中核的な業務は、人間にしかできない領域です。

これからのインテリアデザイナーには、デザインスキルに加えて、環境、福祉、テクノロジーといった+αの専門性を身につけ、社会の変化に対応し続ける学習意欲が不可欠です。そのような進化を続けるデザイナーにとって、未来は非常に明るいと言えるでしょう。

まとめ

今回は、インテリアデザイナーという職業について、その仕事内容から年収、なるための方法、必要なスキル、将来性まで、幅広く掘り下げて解説しました。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- インテリアデザイナーは、美的な感性と専門的な知識・技術を駆使して、住宅から商業施設まで、あらゆる空間を機能的かつ快適に創造する専門職です。

- 仕事内容は、ヒアリング、企画提案、設計、工事監理、スタイリングと多岐にわたり、クリエイティブな能力と、多くの人をまとめる実務能力の両方が求められます。

- インテリアデザイナーになるには、大学や専門学校で体系的に学ぶのが王道ですが、実務経験を積んだり、社会人から学習を始めたりと、多様なルートが存在します。

- 資格は必須ではありませんが、スキルを客観的に証明し、信頼性を高めるために非常に有効です。自身のキャリアプランに合わせて戦略的に取得することをおすすめします。

- 社会のニーズが多様化・高度化する中で、専門性を持ったインテリアデザイナーの役割はますます重要になり、将来性は非常に高いと言えます。

インテリアデザイナーは、決して楽な仕事ではありません。しかし、自分の創造力で人々の暮らしや社会を豊かにできる、大きなやりがいと喜びに満ちた魅力的な職業です。

この記事が、あなたの夢への一歩を踏み出すための、確かな道しるべとなれば幸いです。