住まいの快適性やデザイン性を高める内装リフォーム。経年劣化した壁紙や床を新しくしたり、ライフスタイルの変化に合わせて間取りを変更したりすることで、暮らしは大きく変わります。しかし、いざリフォームを検討し始めると「何から手をつければいいの?」「費用はどれくらいかかるの?」といった疑問や不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、内装リフォームに関するあらゆる情報を網羅的に解説します。場所別・工事内容別の費用相場や工事期間の目安はもちろん、おしゃれな空間を実現するためのデザインテイスト、費用を抑えるコツ、利用できる補助金制度、信頼できるリフォーム会社の選び方まで、リフォーム計画から完成までに必要な知識を詰め込みました。

これから内装リフォームを考えている方が、具体的なイメージを掴み、後悔のない理想の住まいづくりを実現するための一助となれば幸いです。

目次

内装リフォームとは

まずはじめに、「内装リフォーム」が具体的にどのような工事を指すのか、その定義と範囲を明確にしておきましょう。外装リフォームとの違いも理解することで、ご自身の希望する工事がどちらに該当するのかを正しく把握できます。

内装リフォームでできる工事の範囲

内装リフォームとは、建物の内部空間に関わる改修工事全般を指します。その目的は多岐にわたり、古くなった部分を新しくして美観を回復させることから、暮らしやすさを向上させるための機能改善、さらには資産価値を高めるための大規模な改修まで含まれます。

具体的にできる工事の範囲は非常に広く、主に以下のようなものが挙げられます。

- 壁・天井の仕上げ材の変更

最も手軽に行える内装リフォームの代表格です。壁紙(クロス)の張り替えや、塗装、珪藻土・漆喰といった塗り壁への変更などがあります。色や素材を変えるだけで、部屋の雰囲気は一変します。天井も同様に、クロスを張り替えたり、木目調の素材を使ったりすることで、空間に奥行きや温かみを与えることができます。 - 床材の張り替え

床は部屋の印象を大きく左右する要素です。傷や汚れが目立つようになったフローリングの張り替え、カーペットから手入れのしやすいクッションフロアやフロアタイルへの変更、畳の表替えや新調などが含まれます。床材の種類によって、足触りや防音性、メンテナンス性も変わってきます。 - 間取りの変更

家族構成やライフスタイルの変化に対応するための工事です。例えば、子供の成長に合わせて子供部屋を2つに仕切る、壁を取り払ってリビングとダイニングを一体化させ、広々としたLDK空間を作る、といった工事が該当します。ただし、建物の構造上、撤去できない「耐力壁」や「筋交い」があるため、すべての壁を自由に動かせるわけではない点に注意が必要です。 - 水回り設備の交換・移動

キッチン、浴室、トイレ、洗面所といった水回り設備の交換も内装リフォームの主要な工事です。古い設備を最新のものに交換することで、機能性(節水・節電など)や清掃性が向上し、日々の家事負担を軽減できます。配管工事を伴いますが、キッチンの位置を壁付けから対面式に変更したり、洗面所と脱衣所を分けたりといったレイアウト変更も可能です。 - 建具(ドア・窓)の交換・新設

室内のドアや引き戸、クローゼットの扉などを交換する工事です。デザイン性の高いものに変えることで、空間のアクセントになります。また、窓の交換や内窓(二重窓)の設置は、断熱性や気密性、防音性を高める効果が期待でき、住まいの快適性を大きく向上させます。 - 収納の増設・新設

収納不足を解消するためのリフォームです。壁面にクローゼットを新設したり、押入れをウォークインクローゼットに改造したり、キッチンの横にパントリー(食品庫)を設けたり、玄関にシューズインクロークを作ったりと、場所や用途に合わせて様々な形の収納を増設できます。

これらの工事は、単独で行うこともあれば、複数を組み合わせて行うこともあります。どこまで手を入れるかによって、費用も工期も大きく変動します。

外装リフォームとの違い

内装リフォームと対になるのが「外装リフォーム」です。この二つの違いを理解しておくことは、リフォーム会社に相談する際にも役立ちます。

| 項目 | 内装リフォーム | 外装リフォーム |

|---|---|---|

| 工事範囲 | 建物の内部空間(壁、床、天井、水回り、間取りなど) | 建物の外部(屋根、外壁、ベランダ、雨樋、窓サッシ、玄関ドア、エクステリアなど) |

| 主な目的 | 居住性・快適性・デザイン性・機能性の向上 | 建物の保護・耐久性・防水性・断熱性の維持・向上、美観の維持 |

| 劣化の要因 | 日常生活での使用による摩耗、傷、汚れ、設備の老朽化、ライフスタイルの変化 | 雨風、紫外線、温度変化などの自然環境による経年劣化 |

| 工事の動機 | 「もっとおしゃれにしたい」「家事を楽にしたい」「部屋を広く使いたい」といった内面的な要望がきっかけになることが多い。 | 「雨漏りを直したい」「外壁のひび割れが心配」「家の寿命を延ばしたい」といった建物の維持管理に関する必要性がきっかけになることが多い。 |

簡単に言えば、「家の中」を良くするのが内装リフォーム、「家の外」を良くするのが外装リフォームです。

内装リフォームは、住む人の「暮らしやすさ」に直結します。デザインの好みや日々の動線を考え、より快適で心地よい空間を創り出すことが主眼です。一方、外装リフォームは、建物を雨漏りや構造体の腐食から守り、その寿命を延ばすという、建物の維持管理の側面が強くなります。もちろん、外壁の色を変えて家の印象を一新するといった美観向上の目的もありますが、根本には建物の保護という重要な役割があります。

ただし、両者は完全に独立しているわけではありません。例えば、窓のリフォームは、内装のデザインに関わる一方で、外壁の一部でもあり、断熱性や気密性といった住宅性能に大きく影響します。このように、内装と外装の両方に関わる工事も存在します。

自分のリフォームの目的が、日々の暮らしの快適さやデザインの向上にあるのか、それとも家の耐久性や安全性の維持にあるのかを考えることで、どちらのリフォームを優先すべきか、あるいは同時に検討すべきかが見えてくるでしょう。

【場所別】内装リフォームの費用相場と工事期間の目安

内装リフォームの費用は、工事を行う場所や内容、使用する建材や設備のグレードによって大きく変動します。ここでは、主要な場所ごとに、一般的な工事内容とその費用相場、工事期間の目安を解説します。あくまで目安であり、実際の費用は家の状況やリフォーム会社によって異なるため、正確な金額は必ず見積もりで確認してください。

リビング・ダイニング

家族が集まる中心的な空間であるリビング・ダイニングは、リフォームによる満足度が高い場所です。

| 工事内容 | 費用相場 | 工事期間の目安 |

|---|---|---|

| 壁紙(クロス)の張り替え(12畳程度) | 6万円~12万円 | 1~2日 |

| 床材の張り替え(フローリング・12畳程度) | 15万円~30万円 | 2~4日 |

| 壁・床・天井の内装一式(12畳程度) | 25万円~50万円 | 3~5日 |

| 窓の交換(断熱・防音サッシ) | 10万円~30万円/箇所 | 0.5~1日/箇所 |

| 間取り変更(壁の撤去・新設) | 10万円~50万円 | 3~7日 |

| リビング拡張(隣室と一体化) | 50万円~150万円 | 7~20日 |

リビング・ダイニングのリフォームは、内装材の変更が中心となります。壁紙と床材を新しくするだけでも、部屋の印象は大きく変わります。費用を抑えたい場合は、既存の床の上に新しい床材を重ねて張る「重ね張り(カバー工法)」が選択肢になりますが、床が少し高くなる、下地の補修ができないといったデメリットも考慮しましょう。

より快適な空間を目指すなら、窓のリフォームもおすすめです。古い窓を断熱性の高い二重窓や複層ガラスのサッシに交換することで、夏の暑さや冬の寒さを和らげ、冷暖房効率を高めることができます。

間取りの変更を伴うリフォームは費用が高額になり、工期も長くなります。壁を撤去してリビングを広くする場合、その壁が建物を支える耐力壁かどうかを専門家が判断する必要があります。耐力壁を撤去する場合は、梁で補強するなどの追加工事が必要となり、費用も大幅に上がります。

キッチン

キッチンリフォームは、機能性や家事効率を大きく向上させることができる人気の高いリフォームです。

| 工事内容 | 費用相場 | 工事期間の目安 |

|---|---|---|

| レンジフードの交換 | 10万円~20万円 | 0.5~1日 |

| ガスコンロ・IHクッキングヒーターの交換 | 10万円~25万円 | 0.5~1日 |

| システムキッチンの交換(同位置) | 50万円~150万円 | 3~5日 |

| キッチンの移動・レイアウト変更 | 80万円~250万円 | 5~10日 |

| 内装工事(壁・床)を含む一式 | 70万円~200万円 | 4~7日 |

キッチンリフォームの費用は、選ぶシステムキッチンのグレードに大きく左右されます。普及価格帯のシンプルなものであれば50万円前後から可能ですが、食洗機や高機能なコンロ、デザイン性の高い扉材などを選ぶと100万円を超えることも珍しくありません。

最も一般的なのは、既存のキッチンと同じ位置に新しいシステムキッチンを設置する工事です。これなら給排水管やガス管、電気配線の移設が最小限で済むため、費用を抑えられます。

壁付けキッチンを対面式やアイランドキッチンに変更するなど、レイアウト変更を伴う場合は、床や壁の解体、配管・配線の移設工事が追加で必要になるため、費用は高額になります。特にマンションの場合、排水管の勾配や換気ダクトの経路に制約があり、希望通りのレイアウトにできないこともあるため、事前の確認が不可欠です。

浴室・お風呂

一日の疲れを癒す浴室は、清潔で快適な空間にしたいものです。ユニットバスの寿命は一般的に15年~20年と言われており、交換リフォームの需要が高い場所です。

| 工事内容 | 費用相場 | 工事期間の目安 |

|---|---|---|

| ユニットバスからユニットバスへの交換 | 60万円~150万円 | 3~5日 |

| 在来工法浴室からユニットバスへの交換 | 80万円~200万円 | 5~8日 |

| 浴室乾燥暖房機の設置 | 10万円~25万円 | 1~2日 |

| 手すりの設置、段差解消などのバリアフリー化 | 5万円~30万円 | 1~3日 |

現在の主流はユニットバスから新しいユニットバスへの交換です。費用はユニットバス本体の価格に大きく影響され、保温性の高い浴槽、節水シャワー、浴室乾燥暖房機などの機能を追加すると価格が上がります。

タイル張りの「在来工法」の浴室からユニットバスにリフォームする場合は、壁や床の解体、基礎のコンクリート打設などが必要になるため、費用と工期が増加します。しかし、ユニットバスは防水性が高く、掃除もしやすいため、長期的なメリットは大きいでしょう。

トイレ

トイレは比較的小さな空間ですが、リフォームによる変化を実感しやすい場所です。

| 工事内容 | 費用相場 | 工事期間の目安 |

|---|---|---|

| 洋式便器の交換 | 15万円~30万円 | 0.5~1日 |

| 内装(壁・床)の張り替え | 4万円~8万円 | 1日 |

| 便器交換と内装工事の一式 | 20万円~40万円 | 1~2日 |

| 和式から洋式へのリフォーム | 25万円~60万円 | 2~4日 |

| 手洗い器の新設 | 10万円~25万円 | 1~2日 |

便器の交換は半日~1日程度で完了する手軽なリフォームです。最近は、節水性能の高いトイレや、掃除がしやすいタンクレストイレが人気です。タンクレストイレは見た目がすっきりしますが、手洗い器を別途設置する必要がある場合や、水圧によっては設置できないケースもあるため注意が必要です。

和式トイレから洋式トイレへのリフォームは、床や壁の解体、配管工事が必要になるため、費用と工期がかかります。しかし、高齢者や足腰の弱い方にとっては、身体への負担が大幅に軽減されるという大きなメリットがあります。

洗面所

洗面所は、洗顔や歯磨き、脱衣、洗濯など、多機能な役割を担う空間です。

| 工事内容 | 費用相場 | 工事期間の目安 |

|---|---|---|

| 洗面化粧台の交換 | 15万円~40万円 | 1~2日 |

| 内装(壁・床)の張り替え | 3万円~7万円 | 1日 |

| 洗面化粧台交換と内装工事の一式 | 20万円~50万円 | 2~3日 |

| 収納棚の増設 | 5万円~15万円 | 1日 |

洗面化粧台の交換が中心的な工事となります。費用は、洗面台の間口(幅)や、収納のタイプ(引き出しか扉か)、鏡の機能(三面鏡、曇り止めヒーターなど)によって変わります。

洗面所は湿気がこもりやすいため、リフォームの際には壁紙や床材を、防カビ・防水機能のあるものにすることをおすすめします。また、タオルや洗剤、化粧品など物が多くなりがちな場所なので、壁面に収納棚を増設するだけでも、使い勝手が格段に向上します。

寝室・子供部屋

プライベートな時間を過ごす寝室や子供部屋は、快適な睡眠とリラックスできる環境が重要です。

| 工事内容 | 費用相場 | 工事期間の目安 |

|---|---|---|

| 壁紙(クロス)の張り替え(6畳) | 5万円~9万円 | 1日 |

| 床材の張り替え(フローリング・6畳) | 10万円~20万円 | 1~2日 |

| クローゼットの新設 | 15万円~40万円 | 2~4日 |

| 内窓(二重窓)の設置 | 8万円~15万円/箇所 | 0.5日/箇所 |

| 部屋の間仕切り・統合 | 20万円~60万円 | 4~10日 |

寝室では、安眠を妨げないよう、遮音性や断熱性を高めるリフォームが人気です。特に、道路に面した寝室の場合は、内窓を設置することで外からの騒音を大幅に軽減できます。

子供部屋は、子供の成長に合わせて柔軟に対応できるリフォームが求められます。小さいうちは広い一部屋として使い、成長したら間仕切り壁を設置して二部屋に分ける、といった将来を見据えた計画が有効です。間仕切りは、後から撤去しやすい可動式の間仕切り収納などを採用する方法もあります。

玄関・廊下

家の顔である玄関や、各部屋をつなぐ廊下は、明るく機能的な空間にしたいものです。

| 工事内容 | 費用相場 | 工事期間の目安 |

|---|---|---|

| 壁紙・床材の張り替え | 5万円~15万円 | 1~2日 |

| 玄関収納(下駄箱)の交換・増設 | 10万円~30万円 | 1~2日 |

| シューズインクロークの新設 | 20万円~50万円 | 3~5日 |

| 手すりの設置 | 3万円~8万円 | 0.5~1日 |

玄関は収納力が鍵となります。既存の下駄箱を、より収納力の高いトールタイプのものに交換したり、土間スペースにシューズインクロークを新設したりすることで、靴だけでなく、ベビーカーやアウトドア用品などもすっきりと片付きます。

廊下や玄関は暗くなりがちなので、壁紙を明るい色にしたり、人感センサー付きの照明に交換したりするだけでも印象が良くなります。また、将来に備えて手すりを設置するバリアフリーリフォームも、比較的低コストで実施できます。

【工事内容別】内装リフォームの費用相場

ここでは、場所を横断して、特定の工事内容に絞った費用相場を解説します。リフォーム計画を立てる際、個別の工事費用を把握しておくと、予算の配分がしやすくなります。

壁紙(クロス)の張り替え

壁紙の張り替えは、内装リフォームの中でも最も手軽で効果的な方法の一つです。費用は、壁紙の種類と施工面積によって決まります。

| 壁紙の種類 | 特徴 | 1㎡あたりの単価(材料費+工事費) |

|---|---|---|

| スタンダードクロス(量産品) | シンプルなデザインが多く、安価。住宅で最も一般的に使用される。 | 1,000円~1,500円 |

| ハイグレードクロス(1000番台) | デザイン性、機能性(消臭、防カビ、耐久性など)に優れる。 | 1,500円~2,500円 |

| 輸入壁紙・特殊素材 | デザイン性が非常に高い。布製や紙製など素材も様々。 | 3,000円~(要見積もり) |

一般的な6畳の部屋(壁面積 約30㎡)の場合、スタンダードクロスなら3万円~5万円、ハイグレードクロスなら5万円~8万円が費用の目安です。これに加えて、古い壁紙を剥がす費用や下地処理費用、廃材処分費などが「諸経費」として別途かかる場合があります。

床材(フローリング・クッションフロアなど)の張り替え

床材の張り替え費用は、選ぶ床材の種類と、施工方法(張り替えか重ね張りか)によって大きく異なります。

| 床材の種類 | 特徴 | 6畳あたりの費用相場(工事費込み) |

|---|---|---|

| クッションフロア | 塩化ビニル製。安価で耐水性・清掃性に優れる。トイレ・洗面所に多用。 | 4万円~8万円 |

| フロアタイル | 塩化ビニル製。クッションフロアより硬く、デザイン性が高い。店舗にも使用。 | 6万円~12万円 |

| カーペット | 保温性・吸音性に優れる。ダニや汚れが気になる場合も。 | 5万円~15万円 |

| 複合フローリング | 合板などの基材の表面に化粧材を貼ったもの。種類が豊富で一般的。 | 10万円~20万円 |

| 無垢フローリング | 天然木の一枚板。調湿性や質感が良いが、高価でメンテナンスが必要。 | 15万円~30万円 |

施工方法については、既存の床を剥がして新しい床材を張る「張り替え工法」と、既存の床の上に新しい床材を張る「重ね張り(カバー工法)」があります。重ね張りの方が、解体費用や廃材処分費がかからないため、工期が短く、費用も安く抑えられます。ただし、床の高さが数ミリ~十数ミリ上がるため、ドアの開閉に支障が出ないか、段差が生じないかといった確認が必要です。

間取りの変更

間取り変更は、壁の撤去や新設を伴う比較的大規模な工事です。

- 間仕切り壁の新設:10万円~25万円

一部屋を二部屋に分ける場合など。壁の材料(石膏ボード)、断熱材の有無、ドアの設置などによって費用が変わります。 - 壁の撤去:8万円~20万円

壁を解体し、壁や床、天井の補修を行う費用です。 - 耐力壁の撤去・補強:30万円~100万円以上

建物の構造を支える耐力壁を撤去する場合、梁の追加など大規模な補強工事が必須となり、費用は一気に跳ね上がります。これは建築士による構造計算が必要な専門的な工事であり、安易な判断は非常に危険です。特にマンションでは、耐力壁の撤去は基本的に認められていません。

建具(ドア・窓)の交換

古くなったドアや窓を交換することで、デザイン性だけでなく、断熱性や防音性も向上します。

- 室内ドアの交換:5万円~15万円

ドア本体の価格と、既存のドア枠をそのまま使うか、枠ごと交換するかで費用が変わります。枠ごと交換する「枠交換」の方が費用は高くなりますが、仕上がりはきれいです。 - 引き戸への交換:8万円~25万円

開き戸を引き戸に変更する場合、壁の工事が必要になることが多く、費用は高めになります。 - 内窓(二重窓)の設置:8万円~15万円/箇所

既存の窓の内側にもう一つ窓を設置する工事です。比較的短時間で施工でき、断熱・防音・結露防止に高い効果を発揮するため、コストパフォーマンスの良いリフォームとして人気があります。 - 窓(サッシ)の交換:10万円~30万円/箇所

既存のサッシを取り外し、新しいサッシに交換します。外壁の補修も必要になることがあり、費用は高くなります。

収納(クローゼットなど)の増設・新設

収納スペースを増やすリフォームは、住まいの利便性を大きく向上させます。

- クローゼットの新設:15万円~40万円

壁面に新たにクローゼットを設置する費用です。扉の種類(開き戸、折れ戸、引き戸)や内部の棚・パイプの仕様によって価格が変わります。 - 押入れをクローゼットにリフォーム:10万円~25万円

中棚や襖を撤去し、ハンガーパイプや棚板を設置して、床をフローリングにする工事です。 - ウォークインクローゼット(WIC)の新設:20万円~60万円

部屋の一部を間仕切り壁で囲って作ります。広さや内部の造作によって費用は大きく変動します。 - 壁面収納の設置:20万円~80万円

テレビボードを兼ねたリビングの壁面収納など。既製品を設置するよりも、空間に合わせて造作する方が費用は高くなりますが、統一感のある美しい仕上がりになります。

家全体を改修する全面(フル)リフォームの費用相場

部分的なリフォームではなく、家全体を大規模に改修する「全面リフォーム(フルリフォーム)」や「フルリノベーション」の費用相場について解説します。これは、間取りの大幅な変更や内装の一新、設備の総入れ替えなどを行う大掛かりな工事です。

戸建ての場合

戸建ての全面リフォームは、どこまで手を入れるかによって費用が大きく異なります。内装のみを刷新する場合と、構造体や断熱、耐震性能まで見直す場合では、全く別の工事と考えた方がよいでしょう。

- 内装・設備の全面リフォーム:500万円~1,500万円(坪単価:20~50万円)

間取り変更、内装(壁・床・天井)の一新、水回り設備(キッチン、浴室、トイレ、洗面)の全交換などを行う場合の費用です。既存の構造体や断熱材はそのまま活かすため、比較的費用は抑えられます。築20~30年程度の比較的新しい住宅で、デザインや設備を一新したい場合に適しています。 - スケルトンリフォーム:1,000万円~2,500万円以上(坪単価:40~80万円以上)

建物の骨組み(構造体)だけを残して、内装、設備、断熱材、窓などをすべて解体・撤去し、ゼロから作り直すリフォームです。

・メリット:間取りの自由度が非常に高く、断熱性能や耐震性能を新築同様に向上させることが可能です。配管や配線もすべて新しくなるため、老朽化の心配がなくなります。

・デメリット:費用は高額になり、工期も3ヶ月~半年以上と長くなります。工事期間中は仮住まいが必要です。

築年数が古い家や、中古住宅を購入して自分の理想通りに作り変えたい場合に選択されることが多い方法です。

マンションの場合

マンションの全面リフォームは、専有部分のみが工事対象となります。戸建てと異なり、窓サッシや玄関ドア、バルコニーといった共用部分は個人でリフォームできない点に注意が必要です。

- 内装・設備の全面リフォーム:400万円~1,200万円(平米単価:7~15万円)

戸建てと同様に、間取りの変更、内装の一新、水回り設備の交換が中心です。70㎡のマンションであれば、500万円~1,000万円程度が目安となります。 - スケルトンリフォーム:700万円~2,000万円以上(平米単価:10~25万円以上)

専有部分の内部をすべて解体し、コンクリートの躯体だけの状態(スケルトン)にしてから、間取りや内装、設備を再構築します。

・メリット:戸建てと同様、間取りの自由度が高いのが最大の魅力です。自分だけのオリジナルな空間を創り出すことができます。

・デメリット:費用が高額になるほか、マンション特有の制約があります。

* 水回りの移動制限:排水管を通すための床下のスペース(PS:パイプスペース)の位置が決まっているため、キッチンや浴室を大幅に移動できない場合があります。

* 構造壁:コンクリートの構造壁(耐力壁)は撤去できません。

* 管理規約:床材の遮音等級や工事可能な時間帯など、マンションごとの管理規約を遵守する必要があります。

全面リフォームは高額な投資となるため、複数のリフォーム会社から詳細な見積もりを取り、提案内容をじっくり比較検討することが成功の鍵です。

参考になる!おしゃれな内装デザインのテイスト10選

リフォームで理想の空間を実現するためには、まず「どんな雰囲気にしたいか」というデザインの方向性を決めることが大切です。ここでは、人気のおしゃれな内装デザインのテイストを10種類ご紹介します。

① ナチュラル

木や綿、麻といった自然素材をふんだんに使い、温かみと安らぎを感じさせるテイストです。白やベージュ、アイボリー、アースカラー(緑、茶色など)を基調とし、明るく開放的な空間を演出します。観葉植物との相性も抜群で、誰にでも好まれる普遍的な魅力があります。家具は、無垢材や木目が美しいシンプルなデザインのものがよく合います。

② シンプルモダン

無駄な装飾を排し、直線的でシャープなデザインを特徴とする都会的なテイストです。白、黒、グレーといった無彩色をベースに、ガラスやスチール、コンクリートなどの無機質な素材を組み合わせます。生活感を抑え、すっきりと洗練された空間を好む方におすすめです。家具も、モノトーンで直線的なデザインのものを選ぶと統一感が出ます。

③ 北欧(スカンジナビア)

冬が長く室内で過ごす時間が多い北欧の国々で生まれた、機能的でありながら温かみのあるデザインが特徴です。白や明るいグレーを基調とした明るい空間に、木製の家具や、ブルー、イエロー、グリーンなどのアクセントカラーを効かせます。マリメッコに代表されるような、自然をモチーフにした大胆な柄のファブリックを取り入れるのもポイントです。

④ インダストリアル

「工業的」という意味を持つ、工場や倉庫のような無骨でクールな雰囲気を持つテイストです。コンクリート打ちっぱなしの壁や天井、むき出しの配管、古材のフローリング、黒いアイアン(鉄)の家具などが象徴的なアイテム。使い込まれた風合いのあるレザーソファや、エジソンランプのような裸電球の照明もよく似合います。

⑤ 和モダン

畳、障子、格子、漆喰といった日本の伝統的な「和」の要素に、現代的なデザインを融合させたスタイルです。直線的なデザインの家具や、落ち着いた色調でまとめ、シンプルで洗練された空間を目指します。背の低い家具を選ぶことで、床座の文化を現代的に解釈し、落ち着きのある空間を演出できます。

⑥ カフェ風

お気に入りのカフェで過ごしているかのような、おしゃれでリラックスできる空間を目指すテイストです。壁の一部に黒板塗装を施してメニューを書いたり、レンガ調やタイル調の壁紙を使ったり、見せる収納でおしゃれな食器を飾ったりするのが特徴。ペンダントライトやスポットライトなど、照明にこだわることで、より雰囲気が出ます。

⑦ ヴィンテージ

年代物のような、使い込まれた風合いや味わい深さを楽しむテイストです。深みのあるブラウンやネイビー、グリーンなどを基調とし、色褪せたような古材や、錆び加工のされたアイアン、風合いのあるレザーなど、時間を感じさせる素材を取り入れます。アンティークショップで見つけた一点ものの家具や雑貨が空間の主役になります。

⑧ フレンチカントリー

南フランスの田舎家をイメージした、素朴で可愛らしい雰囲気のテイストです。白を基調とした漆喰の壁や、使い込まれた風合いの木材、曲線的なデザインの家具が特徴。リネンやコットンのファブリック、ドライフラワーなどを飾ると、より優雅でナチュラルな雰囲気が高まります。

⑨ 韓国風インテリア

SNSでも人気の高い、白やベージュ、淡いパステルカラーを基調とした、シンプルで柔らかな雰囲気のスタイルです。ウェーブ状のミラーやチューリップの造花、ボンボンキャンドルといった可愛らしい小物、ラタン(籐)やファブリック素材の家具が特徴。ナチュラルでミニマルながら、どこか温かみのある空間を演出します。

⑩ ホテルライク

高級ホテルのような、非日常的で洗練された上質な空間を目指すテイストです。大理石調の床や壁、光沢のある素材、間接照明を効果的に使うことで、ラグジュアリーな雰囲気を演出します。生活感を徹底的に隠すため、収納は扉付きのものを選び、シンメトリー(左右対称)な配置を意識すると、より整然とした美しい空間になります。

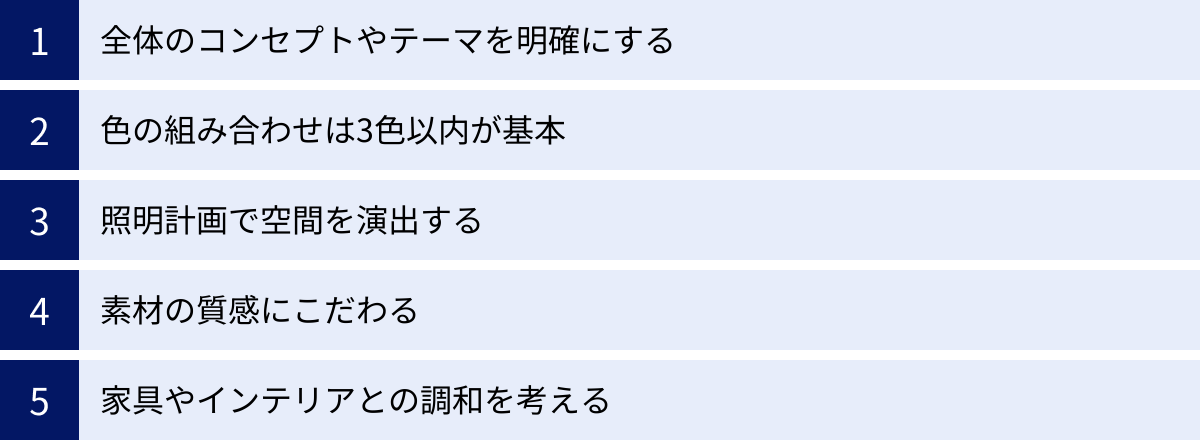

おしゃれな内装リフォームを実現する5つのポイント

理想のデザインテイストが見つかったら、それを実現するための具体的なポイントを押さえていきましょう。以下の5つのポイントを意識するだけで、リフォームの完成度は格段に上がります。

① 全体のコンセプトやテーマを明確にする

リフォームを始める前に、まず「どのような暮らしがしたいか」「どんな空間で過ごしたいか」というコンセプトを明確にすることが最も重要です。例えば、「家族が自然と集まる、明るく開放的なリビング」「趣味の読書に没頭できる、静かで落ち着いた書斎」など、具体的なイメージを描きましょう。

その上で、前述したデザインテイストの中から、自分のイメージに近いものを選びます。InstagramやPinterest、インテリア雑誌などで好みの写真を集め、「スクラップブック」を作るのもおすすめです。集めた写真をリフォーム会社の担当者に見せることで、イメージの共有がスムーズになり、的確な提案を受けやすくなります。「なんとなくおしゃれにしたい」という曖昧な状態ではなく、明確なゴールを設定することが成功の第一歩です。

② 色の組み合わせは3色以内が基本

空間に統一感を出し、洗練された印象を与えるためには、色使いが非常に重要です。インテリアの色は、以下の3つの役割に分けて考えると、バランスが取りやすくなります。

- ベースカラー(70%):壁、床、天井など、空間の最も広い面積を占める基本の色。白、ベージュ、ライトグレーなど、他の色と合わせやすい明るい色がおすすめです。

- メインカラー(25%):ソファ、カーテン、ラグ、大きな家具など、空間の主役となる色。コンセプトを表現する色を選びます。

- アクセントカラー(5%):クッション、小物、アートなど、空間にメリハリをつける差し色。メインカラーの反対色や、鮮やかな色を選ぶと効果的です。

この「70:25:5」の黄金比を意識し、使用する色を3色程度に絞ることで、まとまりのある美しい空間を作ることができます。色数を増やしすぎると、雑然とした印象になりがちなので注意しましょう。

③ 照明計画で空間を演出する

照明は単に部屋を明るくするだけの道具ではありません。光の当て方や色味を工夫することで、空間に奥行きや陰影を生み出し、雰囲気を劇的に変えることができます。

以前は部屋の中央にシーリングライトを一つだけ設置する「一室一灯」が主流でしたが、最近は複数の照明を組み合わせる「一室多灯」がおすすめです。

- 全体照明(アンビエント照明):シーリングライトやダウンライトで、部屋全体を均一に明るくする。

- 部分照明(タスク照明):デスク上のスタンドライトや、キッチンの手元灯など、特定の作業に必要な明るさを確保する。

- 演出照明(アクセント照明):スポットライトで壁のアートを照らしたり、間接照明で壁や天井を優しく照らしたりして、空間にムードやアクセントを加える。

これらの照明を組み合わせ、さらに光の色(昼白色、温白色、電球色)や明るさを調整できる調光・調色機能付きの照明を選ぶと、時間帯やシーンに合わせて最適な空間を演出できます。

④ 素材の質感にこだわる

おしゃれな空間は、色や形だけでなく、素材の質感(テクスチャー)によっても作られます。同じ色でも、ツルツルしたものとザラザラしたものでは、光の反射が異なり、全く違う印象を与えます。

例えば、壁紙なら織物調、石目調、塗り壁調など様々な質感があります。床材も、無垢フローリングの温かみのある質感、フロアタイルの硬質でクールな質感など多種多様です。

リフォーム会社との打ち合わせでは、小さなサンプルだけでなく、できるだけ大きなサンプルを取り寄せてもらったり、ショールームで実物を確認したりすることをおすすめします。異なる素材をうまく組み合わせることで、シンプルながらも深みのある、上質な空間を創り出すことができます。

⑤ 家具やインテリアとの調和を考える

内装リフォームは、壁や床、設備を新しくして終わりではありません。そこに置かれる家具やインテリアとの調和が取れて初めて、理想の空間が完成します。

リフォーム計画の段階で、今使っている家具をそのまま使うのか、新しく買い替えるのかを決めておきましょう。

- 既存の家具を活かす場合:その家具の色やデザイン、サイズに合わせて、壁紙や床材の色、間取りを計画します。

- 家具を新調する場合:リフォーム後の空間コンセプトに合わせて、どのような家具を置きたいかを 미리イメージしておきます。置きたい家具のサイズを測り、コンセントの位置や照明の配置を計画することが重要です。

内装と家具をバラバラに考えると、後から「ソファが大きすぎて動線を塞いでしまう」「テレビボードの色が床と合わない」といった失敗が起こりがちです。トータルコーディネートの視点を持つことが、おしゃれなリフォームを実現する鍵となります。

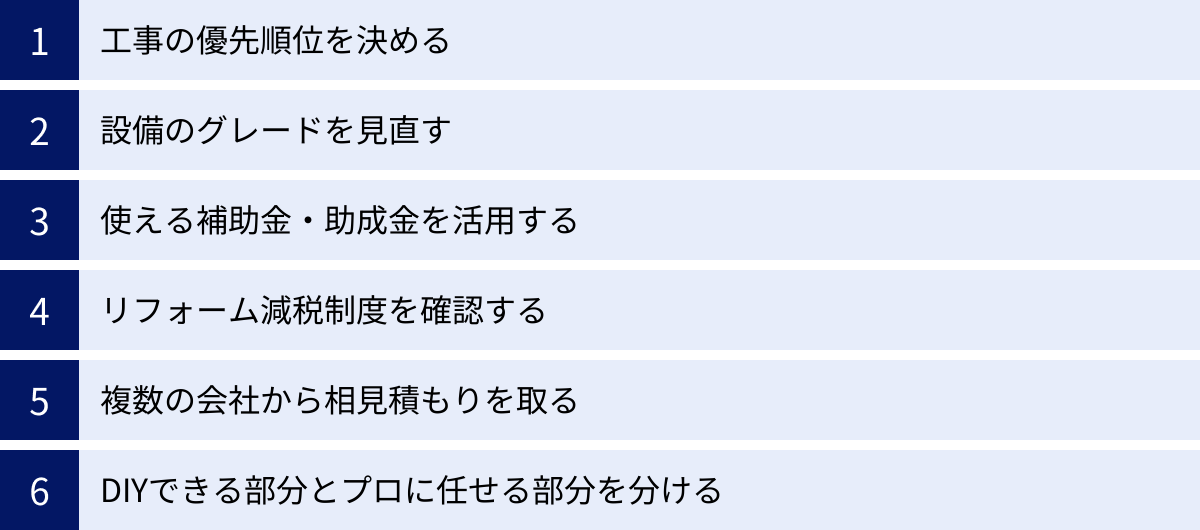

内装リフォームの費用を安く抑える6つのコツ

理想の空間を実現したいけれど、予算は限られている、という方がほとんどでしょう。ここでは、リフォームの質を落とさずに、費用を賢く抑えるための6つのコツをご紹介します。

① 工事の優先順位を決める

リフォームを考えていると、あれもこれもと希望が膨らみがちです。しかし、すべての要望を盛り込むと、予算はあっという間にオーバーしてしまいます。

そこで重要なのが、「絶対に譲れないこと(Must)」と「できればやりたいこと(Want)」に優先順位をつけることです。

例えば、「古くて使いにくいキッチンの交換は絶対」「リビングの壁紙もおしゃれにしたいけど、予算が厳しければ今回は見送ってもいい」というように、家族で話し合って優先順位を整理しましょう。これにより、限られた予算を最も重要な部分に集中させることができ、リフォームの満足度を高めることができます。

② 設備のグレードを見直す

キッチン、ユニットバス、トイレなどの住宅設備は、リフォーム費用の中でも大きな割合を占めます。そして、これらの設備はメーカーやグレードによって価格が大きく異なります。

最新の多機能なハイグレードモデルは魅力的ですが、本当にその機能が必要かを冷静に考えてみましょう。例えば、あまり使わない機能がついた高価なオーブンレンジよりも、シンプルな機能のコンロにして、その分、収納を充実させた方が暮らしやすくなるかもしれません。

各メーカーは、ハイグレード、ミドルグレード、スタンダード(ベーシック)グレードといった価格帯の異なるシリーズを用意しています。デザインや基本的な機能は維持しつつ、不要なオプションを外したり、グレードを一つ下げたりするだけで、数十万円単位でコストを削減できることもあります。

③ 使える補助金・助成金を活用する

国や自治体は、住宅の性能向上や子育て支援、介護などを目的としたリフォームに対して、様々な補助金・助成金制度を用意しています。これらの制度をうまく活用すれば、リフォーム費用を大幅に軽減できます。

代表的なものには、省エネ性能を高めるリフォーム(断熱改修、高効率給湯器の設置など)や、バリアフリー改修(手すり設置、段差解消など)、耐震補強工事などが対象となる制度があります。

これらの制度は、申請期間や予算額が限られており、工事着工前に申請が必要な場合がほとんどです。どのような制度があるか、自分が対象になるかは、リフォーム会社の担当者に相談したり、自治体のウェブサイトで確認したりしましょう。(詳しくは後述の「内装リフォームで使える補助金・助成金制度」で解説します)

④ リフォーム減税制度を確認する

特定の条件を満たすリフォームを行った場合、所得税や固定資産税が控除・減額される「リフォーム減税制度」を利用できる可能性があります。

主な対象工事は、耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化リフォームなどです。所得税の控除(住宅ローン減税または投資型減税)や、固定資産税の減額措置など、様々な種類があります。

補助金と同様、適用には細かい要件があり、確定申告などの手続きが必要です。これもリフォーム会社や税務署に確認し、活用できるものがないか検討してみましょう。

⑤ 複数の会社から相見積もりを取る

リフォーム会社を決める際に、1社だけでなく、必ず複数の会社(できれば3社程度)から見積もりを取る「相見積もり」を行いましょう。

相見積もりには、以下のようなメリットがあります。

- 適正価格の把握:複数の見積もりを比較することで、自分の希望するリフォーム内容の費用相場がわかります。極端に高い、あるいは安すぎる業者を避けることができます。

- 提案内容の比較:会社によって、提案してくるプランや使用する建材、工法が異なります。自分たちの要望に対して、より良い提案をしてくれる会社を見つけることができます。

- 担当者との相性の確認:見積もりの過程での担当者の対応や説明の分かりやすさも、重要な比較ポイントです。

ただし、単純に一番安い見積もりを出した会社が良いとは限りません。安さの裏には、材料の質が低い、必要な工事が含まれていない、といった理由が隠れている可能性もあります。見積書の内訳を細かく確認し、価格と内容のバランスが取れた、信頼できる会社を選ぶことが重要です。

⑥ DIYできる部分とプロに任せる部分を分ける

費用を抑える最終手段として、一部の作業を自分たちで行う「DIY(Do It Yourself)」を取り入れる方法もあります。

例えば、壁の塗装や、簡単な棚の取り付け、既存の家具のリメイクなどは、比較的DIY初心者でも挑戦しやすい作業です。ホームセンターやインターネットで道具や材料、方法を調べながら、家族で楽しみながら作業するのも良い思い出になります。

ただし、電気工事やガス工事、水道の配管工事、建物の構造に関わる工事などは、専門的な知識と資格が必要です。これらを無資格で行うことは非常に危険であり、法律で禁じられている場合もあります。安全に関わる部分や、仕上がりの質が求められる部分はプロに任せ、自分たちでできる範囲を見極める「ハーフDIY」の考え方がおすすめです。

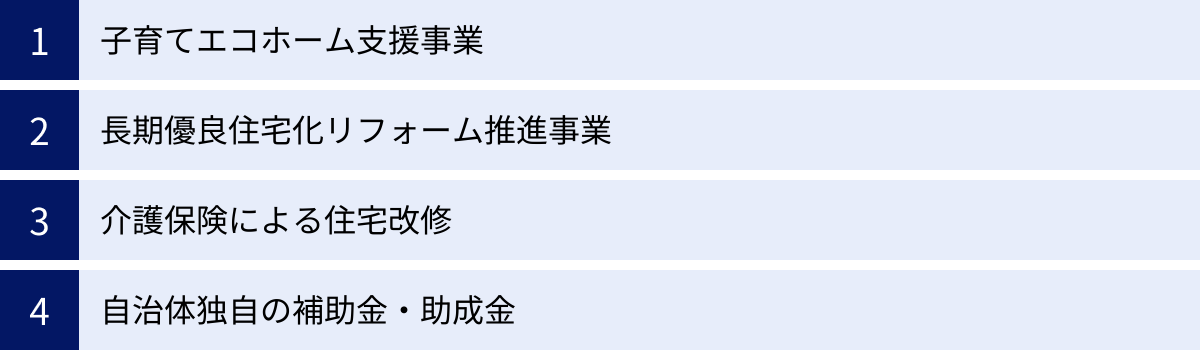

内装リフォームで使える補助金・助成金制度

リフォーム費用を抑える上で非常に有効なのが、国や自治体が実施している補助金・助成金制度です。ここでは、2024年時点で代表的な国の制度をいくつか紹介します。制度の詳細は変更される可能性があるため、必ず各事業の公式サイトで最新情報を確認してください。

子育てエコホーム支援事業

エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援する事業です。

- 対象者:主に子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが39歳以下の世帯)。ただし、リフォームに関しては世帯を問わず対象となります。

- 対象工事:

- 【必須】開口部(窓・ドア)の断熱改修、外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の設置(高効率給湯器、節水型トイレなど)のいずれか。

- 【任意】子育て対応改修(ビルトイン食洗機、掃除しやすいレンジフードなど)、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置など。

- 補助額:リフォーム工事内容に応じて設定された補助額の合計。世帯や住宅の属性により上限20万円~60万円。

- 参照:国土交通省「子育てエコホーム支援事業」公式サイト

長期優良住宅化リフォーム推進事業

良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。

- 対象工事:

- 【必須】性能向上リフォーム(劣化対策、耐震性、省エネルギー対策など、特定の基準を満たす工事)。

- その他、三世代同居対応改修、子育て世帯向け改修、防災性・レジリエンス性向上改修なども対象。

- 補助額:リフォーム後の住宅性能に応じて、補助対象費用の1/3を上限に、1戸あたり最大100万円~200万円(+αあり)。

- 特徴:補助額が大きい分、求められる住宅性能の基準も高く、手続きも複雑になります。インスペクション(住宅診断)の実施が要件となっています。

- 参照:国土交通省「長期優良住宅化リフォーム推進事業」公式サイト

介護保険による住宅改修

要支援・要介護認定を受けている方が、自宅で安全に生活できるようにするための小規模な住宅改修に対して費用の一部が支給される制度です。

- 対象者:要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方で、その方の住民票がある住宅が対象。

- 対象工事:

- 手すりの取付け

- 段差の解消

- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

- 引き戸等への扉の取替え

- 洋式便器等への便器の取替え

- その他これらの各工事に付帯して必要となる住宅改修

- 支給限度基準額:1人あたり20万円。実際の改修費用のうち、自己負担割合(1割~3割)を除いた額が支給されます。つまり、最大18万円が支給される計算です。

- 注意点:必ずケアマネジャーなどに相談し、工事着工前に市区町村への申請が必要です。

- 参照:厚生労働省「介護保険における住宅改修」

自治体独自の補助金・助成金

国の制度に加えて、多くの市区町村が独自のリフォーム補助金・助成金制度を設けています。

- 例:

- 省エネ・創エネ設備導入補助金

- 耐震診断・耐震改修補助金

- 三世代同居・近居支援

- 空き家活用リフォーム補助金

- 地域産材利用促進のための補助金

これらの制度は、自治体によって内容、金額、申請条件が大きく異なります。「お住まいの自治体名 リフォーム 補助金」などのキーワードで検索したり、役所の担当窓口に問い合わせたりして、利用できる制度がないか必ず確認しましょう。

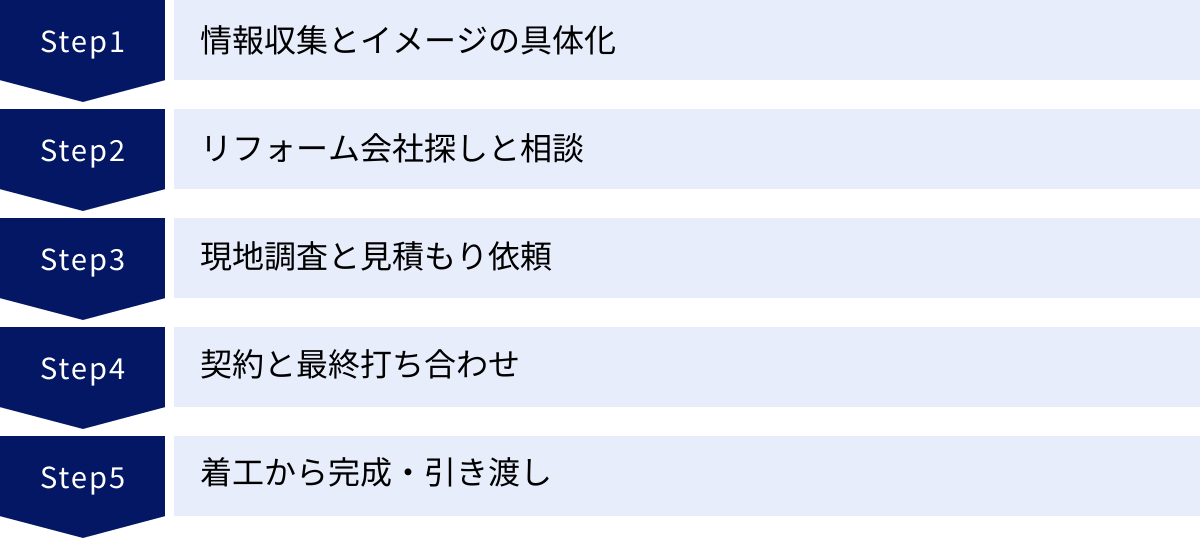

内装リフォーム計画から完成までの5ステップ

思い描いたリフォームを実現するためには、段取り良く計画を進めることが大切です。ここでは、情報収集から引き渡しまでの一般的な流れを5つのステップで解説します。

① 情報収集とイメージの具体化

すべての始まりは、ここからです。まずは、なぜリフォームしたいのか、リフォームで何を実現したいのかを明確にします。

- 目的の明確化:「キッチンが古くて使いにくい」「子供部屋が必要になった」「冬の寒さを解消したい」など、現状の不満や要望を書き出してみましょう。

- イメージの具体化:SNSや雑誌、リフォーム会社のサイトなどで、好みの内装デザインや間取りの事例を探し、イメージを固めていきます。スクラップブックを作るのがおすすめです。

- 予算の設定:自己資金はいくら用意できるか、ローンは利用するかなどを考え、リフォームにかけられるおおよその予算を決めます。この時点では大まかで構いません。

② リフォーム会社探しと相談

次に、計画を形にしてくれるパートナーとなるリフォーム会社を探します。

- 会社探し:インターネットの比較サイト、知人からの紹介、近所の工務店など、様々な方法があります。デザイン性が高い会社、地域密着でフットワークが軽い会社など、特色も様々です。

- 相談:気になる会社を2~3社に絞り込み、連絡を取って相談します。ステップ①でまとめた要望やイメージ、予算を伝え、どのようなリフォームが可能か、概算の費用はどれくらいかなどをヒアリングします。この時の担当者の対応や提案力も、会社選びの重要な判断材料になります。

③ 現地調査と見積もり依頼

相談した会社に、実際に家に来てもらい、詳細な調査と見積もりを依頼します。

- 現地調査:担当者がリフォーム希望箇所を実際に見て、寸法を測ったり、壁や床下の状態、配管の位置などを確認したりします。この調査に基づいて、実現可能なプランと正確な見積もりが作成されます。

- 見積もり依頼:調査後、1~2週間ほどで見積書とプランが提示されます。この際、複数の会社に同じ条件で依頼する「相見積もり」が基本です。

④ 契約と最終打ち合わせ

提出された見積書とプランを比較検討し、依頼する会社を1社に決定します。

- 比較検討:金額だけでなく、提案内容が要望に合っているか、見積もりの内訳は詳細で分かりやすいか、担当者との相性は良いかなどを総合的に判断します。

- 契約:依頼する会社が決まったら、工事請負契約を結びます。契約書の内容(工事内容、金額、工期、支払い条件、保証内容など)を隅々まで確認し、不明な点があれば必ず質問して解消してから署名・捺印します。

- 最終打ち合わせ:契約後、着工前に、使用する壁紙や床材、設備の色や品番など、仕様の詳細を最終決定します。ショールームに同行して実物を確認することもあります。

⑤ 着工から完成・引き渡し

いよいよ工事が始まります。

- 着工:工事開始前に、リフォーム会社が近隣への挨拶回りを行うのが一般的ですが、施主からも一言挨拶しておくと、よりスムーズです。

- 工事中:工事の進捗状況を時々確認しましょう。現場でなければ判断できないことについて、職人さんや現場監督から相談されることもあります。

- 完了検査・引き渡し:工事が完了したら、契約通りに仕上がっているか、傷や汚れ、不具合はないかを担当者と一緒にチェックします(竣工検査)。問題がなければ、設備の取扱説明書や保証書などを受け取り、最終金を支払って引き渡し完了となります。

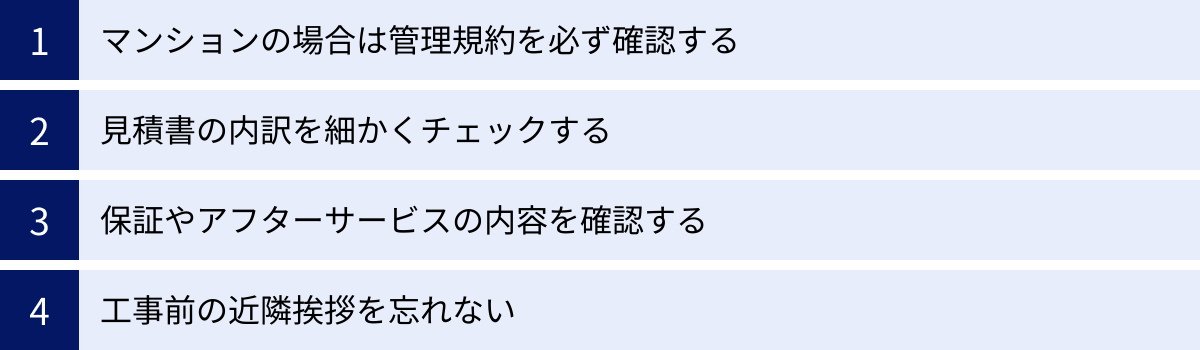

内装リフォームで後悔しないための注意点

多額の費用と時間をかける内装リフォーム。後から「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、計画段階や工事中に注意すべきポイントを解説します。

マンションの場合は管理規約を必ず確認する

マンションのリフォームには、戸建てにはない特有のルールがあります。それが「管理規約」です。トラブルを避けるため、計画の初期段階で必ず管理規約に目を通し、以下の点を確認しましょう。

- 専有部分と共用部分の区別:リフォームできるのは、原則として自分自身が所有する「専有部分」のみです。玄関ドアの外側、窓サッシ、バルコニーなどは「共用部分」とされ、勝手に交換・変更することはできません。

- 床材の遮音規定:階下への音漏れを防ぐため、多くのマンションでは床材の遮音等級(L値)が定められています。カーペットからフローリングに変更する場合など、規定の遮音性能をクリアした床材を選ぶ必要があります。

- 工事可能な範囲:水回りの移動や間取り変更についても、配管や構造上の制約がある場合があります。

- 申請手続き:リフォーム工事を行う際は、事前に管理組合へ工事申請書を提出し、承認を得る必要があります。

これらのルールを無視して工事を進めると、工事の中止や原状回復を求められる可能性もあるため、十分な注意が必要です。

見積書の内訳を細かくチェックする

リフォーム会社から提出された見積書は、契約前に隅々まで確認することが重要です。特に注意して見るべきは、その内訳です。

「内装工事一式 〇〇円」といった大雑把な記載ではなく、「〇〇(商品名・品番)クロス張り 〇㎡ 単価〇円 金額〇円」「既存キッチン解体撤去費 〇円」のように、項目ごとに数量や単価が明記されているかを確認しましょう。

また、「諸経費」や「現場管理費」といった項目もチェックが必要です。これには、現場の養生費用、廃材の処分費用、交通費、駐車場代などが含まれますが、その割合が工事全体の10~15%程度を超えて不自然に高くないか、内容が不明瞭な場合は担当者に説明を求めてください。詳細で透明性の高い見積書を作成してくれる会社は、信頼できる会社である可能性が高いと言えます。

保証やアフターサービスの内容を確認する

リフォームは、工事が終わればすべて完了というわけではありません。万が一、工事後に不具合が発生した場合に備えて、保証やアフターサービスの内容を契約前にしっかり確認しておくことが大切です。

- 保証の範囲と期間:リフォーム会社が独自に設けている工事部分への保証(例:工事後1年、5年など)と、キッチンや給湯器などの設備メーカーによる製品保証の2種類があります。どこが、何を、どのくらいの期間保証してくれるのかを書面で確認しましょう。

- アフターサービス:定期点検(例:1年後、3年後など)を実施してくれるか、不具合があった場合に迅速に対応してくれる体制が整っているかなども、会社選びの重要なポイントです。

口約束ではなく、保証書や契約書に明記されていることを必ず確認してください。

工事前の近隣挨拶を忘れない

リフォーム工事中は、騒音や振動、職人や車両の出入り、ほこりなどで、どうしても近隣に迷惑をかけてしまいます。工事を円滑に進め、今後のご近所付き合いを良好に保つためにも、工事開始前の挨拶は非常に重要です。

通常はリフォーム会社の担当者が挨拶回りを行いますが、施主であるあなたも一緒に、あるいは事前に一言挨拶をしておくと、より丁寧な印象を与え、理解を得やすくなります。挨拶の際には、工事の期間や時間帯、リフォーム会社の連絡先などを伝えておくと親切です。特にマンションの場合は、両隣と上下階の部屋には必ず挨拶に伺いましょう。

信頼できるリフォーム会社の選び方

リフォームの成否は、パートナーとなるリフォーム会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。数ある会社の中から、信頼できる一社を見つけるための5つのポイントをご紹介します。

施工実績が豊富か

まず確認したいのが、その会社の施工実績です。特に、自分がやりたいリフォーム(例えば、自然素材を使ったリフォーム、マンションのスケルトンリフォームなど)と同様の工事を数多く手がけているかをチェックしましょう。

会社のウェブサイトに掲載されている施工事例を見るのが最も手軽な方法です。デザインのテイストが自分の好みと合っているか、どのような工事を得意としているのかが分かります。実績が豊富な会社は、様々なノウハウを蓄積しており、予期せぬ事態にも的確に対応できる能力が高いと考えられます。

担当者とのコミュニケーションはスムーズか

リフォームは、計画から完成まで数ヶ月にわたる長い付き合いになります。そのため、担当者との相性やコミュニケーションの取りやすさは非常に重要です。

- こちらの要望を親身になって聞いてくれるか?

- 質問に対して、専門用語ばかりでなく分かりやすく説明してくれるか?

- メリットだけでなく、デメリットやリスクも正直に伝えてくれるか?

- レスポンスは迅速で丁寧か?

- こちらの要望を踏まえた上で、プロとしての付加価値のある提案をしてくれるか?

このような点を、相談や見積もりの段階でしっかり見極めましょう。信頼関係を築ける担当者であれば、安心してリフォームを任せることができます。

見積もりの内容が明確か

前述の注意点とも重なりますが、見積書の内容は会社選びの重要な指標です。信頼できる会社は、なぜこの金額になるのかが施主に分かるように、詳細で透明性の高い見積書を作成します。

「一式」という表現が多用されていたり、項目が曖昧だったりする見積書を提出する会社は注意が必要です。後から「これは追加工事です」と言って、追加料金を請求されるトラブルに発展する可能性があります。不明な点について質問した際に、誠実に答えてくれるかどうかも見極めのポイントです。

保証・アフターフォローは充実しているか

工事中の品質はもちろん、工事後の安心も提供してくれる会社を選びましょう。リフォーム会社独自の工事保証や、定期的なアフターメンテナンスの制度が整っているかを契約前に確認します。

「何かあったらすぐ駆けつけます」といった口約束だけでなく、保証内容や期間が書面に明記されていることが重要です。リフォーム瑕疵(かし)保険に加入している会社であれば、万が一会社が倒産した場合でも保証が受けられるため、より安心です。

必要な許可や資格を持っているか

リフォーム業を営むのに、必ずしも特定の資格が必要なわけではありません。しかし、信頼性の目安となる許可や資格は存在します。

- 建設業許可:消費税込みで500万円以上のリフォーム工事を請け負う場合に必要な許可です。これを持っているということは、経営面などで一定の基準をクリアしている証となります。

- 建築士:大規模な間取り変更や構造に関わるリフォームを行う場合、建築士の資格を持つスタッフがいると安心です。

- インテリアコーディネーター:内装デザインやインテリアの提案を重視したい場合に、専門知識を持つスタッフがいると心強いでしょう。

これらの許可や資格の有無をウェブサイトで確認したり、担当者に直接尋ねたりしてみるのも良い方法です。

内装リフォームに関するよくある質問

最後に、内装リフォームに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q. リフォームローンは使えますか?

A. はい、使えます。

リフォーム費用を支払うために、多くの金融機関が「リフォームローン」を用意しています。リフォームローンには、主に以下の2種類があります。

- 無担保型ローン:担保が不要なため、手続きが比較的簡単でスピーディーです。ただし、有担保型に比べて金利は高めで、借入可能額も低め(一般的に500万円~1,000万円程度)に設定されています。小~中規模のリフォームに向いています。

- 有担保型ローン:自宅などを担保に入れるため、審査は厳しくなりますが、低金利で高額な借入が可能です。返済期間も長く設定できます。全面リフォームなどの大規模な工事に向いています。

金利や手数料、審査基準は金融機関によって異なるため、複数の商品を比較検討することをおすすめします。リフォーム会社が提携しているローンを紹介してくれる場合もあります。

Q. 住みながらリフォーム工事はできますか?

A. 工事の規模や範囲によりますが、多くの場合で可能です。

壁紙の張り替えや一部屋のみのリフォームなど、比較的小規模な工事であれば、住みながらでも問題なく行えます。

住みながらリフォームするメリットは、仮住まいを探す手間や、家賃、引越し費用がかからないことです。

一方で、デメリットとしては、工事中の騒音やほこり、塗料のにおい、職人の出入りなどによるストレスが挙げられます。また、工事する部屋の家具を別の部屋に移動させる必要があり、生活スペースが狭くなります。キッチンや浴室など、生活に不可欠な場所をリフォームする場合は、数日間使えなくなる期間があることも覚悟しなければなりません。

家全体を改修するスケルトンリフォームのような大規模な工事の場合は、仮住まいへの転居が必須となります。

Q. 中古物件の購入とリフォームを同時に進めることはできますか?

A. はい、可能です。

中古物件を購入して、自分たちの好みに合わせてリフォーム・リノベーションするスタイルは、新築やリフォーム済み物件を購入する以外の選択肢として人気が高まっています。

物件探しとリフォーム会社探しを並行して進めることで、購入したい物件で希望のリフォームが実現可能かどうかを、専門家の視点から判断してもらうことができます。

また、金融機関によっては、物件の購入費用とリフォーム費用をまとめて一つの住宅ローンとして借り入れられる「一体型ローン」を取り扱っています。これにより、別々にローンを組むよりも金利を低く抑えられ、手続きの手間も省けるという大きなメリットがあります。中古物件の購入とリフォームを検討している場合は、この一体型ローンに対応しているリフォーム会社や金融機関に相談してみるのがおすすめです。