キッチンは毎日使う場所だからこそ、使い勝手が悪かったり、設備が古くなったりすると、日々の暮らしの質に大きく影響します。最新のシステムキッチンへのリフォームを検討しているものの、高額な費用がネックになっている方も多いのではないでしょうか。

実は、キッチンリフォームでは、国や地方自治体が提供する様々な補助金制度を活用できることをご存知でしょうか。これらの制度を賢く利用すれば、リフォーム費用を大幅に抑え、憧れのキッチンを実現することが可能です。特に2024年度は、省エネ性能の向上を目的とした手厚い補助金が豊富に用意されており、リフォームを検討する絶好の機会といえます。

しかし、「どんな補助金があるのかわからない」「申請条件が複雑で難しそう」といった不安から、利用をためらってしまうケースも少なくありません。

この記事では、2024年最新の情報に基づき、キッチンリフォームで利用できる国の補助金制度から、お住まいの自治体の制度の探し方、申請の具体的な流れ、そして見落としがちな注意点まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。補助金を活用して、賢くお得に理想のキッチンリフォームを実現するための一歩を踏み出しましょう。

目次

【2024年版】キッチンリフォームで使える国の補助金制度4選

2024年現在、キッチンリフォームで活用できる国の補助金制度は、主に住宅の省エネ性能を高めるリフォームを支援する目的で設けられています。キッチンリフォーム単体ではなく、断熱改修や高効率設備の導入と組み合わせることで、より多くの補助を受けることが可能です。ここでは、代表的な4つの制度を紹介します。

① 子育てエコホーム支援事業

「子育てエコホーム支援事業」は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、高い省エネ性能を持つ新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修を支援する制度です。キッチンリフォームにおいては、後述する必須工事と合わせて、ビルトイン食洗機や掃除しやすいレンジフード、節湯水栓の設置などが補助対象となり、多くの家庭で活用しやすいのが特徴です。世帯要件に合致し、省エネ改修を検討している場合には、真っ先に検討したい補助金と言えるでしょう。

② 長期優良住宅化リフォーム推進事業

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、既存住宅の性能を向上させ、長く快適に住み続けられるようにするためのリフォーム(長期優良住宅化リフォーム)を支援する制度です。耐震性の強化や省エネ対策、劣化対策など、住宅全体の価値を高める大規模なリフォームが対象となります。キッチンリフォーム単体での利用は難しいですが、間取りの変更を伴う大掛かりなリノベーションの一環としてキッチンを改修する場合などに活用できる可能性があります。補助額が大きいため、包括的な住宅改修を計画している方には大きなメリットがあります。

③ 先進的窓リノベ2024事業

「先進的窓リノベ2024事業」は、その名の通り、既存住宅の窓やドアの断熱性能を高める改修工事に特化した補助金です。キッチンに窓がある場合、その断熱改修が直接の補助対象となります。また、この制度は他の補助金との併用がしやすいため、リビングなどの窓改修と合わせてキッチンリフォームを行う際に、住宅全体の改修費用をトータルで抑える上で重要な役割を果たします。キッチンリフォームの補助金と直接的な関係は薄いように見えますが、省エネ住宅へのリフォームを考える上で欠かせない選択肢の一つです。

④ 給湯省エネ2024事業

「給湯省エネ2024事業」は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野の省エネ化を推進する制度です。補助対象となる高効率給湯器(エコキュートやハイブリッド給湯器など)の導入に対して、定額で補助が受けられます。キッチンリフォームの際に、古くなった給湯器を最新の高効率モデルに交換するケースは少なくありません。その際にこの制度を活用することで、給湯器の交換費用を大幅に削減できます。「子育てエコホーム支援事業」などと併用できる場合も多く、セットで検討するのがおすすめです。

これら4つの制度は、それぞれ目的や対象が異なりますが、複数の制度を賢く組み合わせることで、より大きな補助を受けることも可能です。次の章で、各制度の詳しい内容を一つひとつ確認していきましょう。

国の各補助金制度の詳しい内容

前の章でご紹介した4つの国の補助金制度について、それぞれの概要、対象者、対象工事、補助金額、申請期間などをより詳しく解説します。ご自身のリフォーム計画にどの制度が合っているか、具体的な条件を確認してみましょう。

(※以下の情報は2024年6月時点のものです。申請を検討する際は、必ず各制度の公式ウェブサイトで最新情報をご確認ください。)

子育てエコホーム支援事業

制度の概要

「子育てエコホーム支援事業」は、国土交通省が主導する、省エネ性能の高い住宅取得やリフォームを支援する制度です。特に、子育て世帯や若者夫婦世帯がリフォームを行う場合に手厚い支援が受けられる点が特徴です。必須となる省エネ改修工事とあわせて、家事負担を軽減するための設備(ビルトイン食洗機など)の導入も補助対象となるため、キッチンリフォームとの親和性が非常に高い制度です。

対象となる人や住宅

この制度の補助対象となるのは、以下のいずれかに該当する世帯です。

- 子育て世帯: 申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯。

- 若者夫婦世帯: 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯。

- その他の世帯: 上記の世帯に該当しない場合でも、必須工事である省エネ改修を行えば、補助上限額は下がりますが、制度を利用できます。

また、対象となる住宅は、申請者自身が居住する既存住宅である必要があります。

対象となる工事内容

補助を受けるには、以下の①~③のいずれかの工事が必須となります。その上で、④~⑧の工事も補助対象に加えることができます。キッチンリフォーム関連の工事は、主に⑤、⑥、⑦に含まれます。

| 工事区分 | 具体的な工事内容の例 |

|---|---|

| 【必須】①開口部の断熱改修 | ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換 |

| 【必須】②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 | 一定量の断熱材を使用する改修 |

| 【必須】③エコ住宅設備の設置 | 太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯器、蓄電池、節水型トイレ |

| ④子育て対応改修 | ビルトイン食洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機、宅配ボックス |

| ⑤防災性向上改修 | ガラス交換(防災・防犯)、シャッター・雨戸の設置 |

| ⑥バリアフリー改修 | 手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張、衝撃緩和畳の設置 |

| ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 | エアコンの設置 |

| ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 | 保険法人による検査を受け、保険に加入する場合 |

キッチンリフォームで特に関連が深いのは、高効率給湯器、節湯水栓(エコ住宅設備)、ビルトイン食洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ(子育て対応改修)、手すりの設置や段差解消(バリアフリー改修)です。

参照:子育てエコホーム支援事業 公式サイト

補助される金額

補助額は実施する工事内容に応じて算出され、世帯や住宅の状況によって上限額が異なります。

- 子育て世帯・若者夫婦世帯:

- 既存住宅を購入しリフォームする場合: 上限60万円

- 長期優良住宅の認定を受ける場合: 上限45万円

- 上記以外の場合(持ち家のリフォームなど): 上限30万円

- その他の世帯:

- 長期優良住宅の認定を受ける場合: 上限30万円

- 上記以外の場合: 上限20万円

※1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。

申請期間

- 事業者登録期間: 2024年1月17日~2024年12月31日(予定)

- 交付申請期間: 2024年3月29日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

予算がなくなり次第終了となるため、早めの検討と申請が重要です。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

制度の概要

この事業は、既存住宅の性能を向上させ、世代を超えて住み継げる「長期優良住宅」へと改修するリフォームを支援するものです。住宅の寿命を延ばすための構造躯体の補強や、省エネ性能の向上、三世代同居への対応改修などが主な対象となり、補助額が大きいのが特徴です。キッチンリフォーム単体での申請はできませんが、家全体の間取り変更や性能向上リフォームの一環としてキッチンを改修する際に活用できます。

対象となる人や住宅

- 対象者: リフォーム工事を行う住宅の所有者(個人、法人、管理組合など)。

- 対象住宅: 既存の戸建て住宅、共同住宅など。

対象となる工事内容

補助の対象となるには、リフォーム後の住宅が一定の性能基準を満たす必要があります。必須となる工事と、任意で追加できる工事があります。

| 工事区分 | 具体的な工事内容の例 |

|---|---|

| 【必須項目】性能向上リフォーム | ①劣化対策、②耐震性、③省エネルギー対策のうち、いずれか1つ以上の性能を一定の基準まで向上させる工事。 |

| 【任意項目】その他の性能向上工事 | 維持管理・更新の容易性、高齢者等対策(バリアフリー改修)、可変性、インスペクションで指摘を受けた箇所の補修など。 |

| 【任意項目】三世代同居対応改修工事 | キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設する工事。 |

| 【任意項目】子育て世帯向け改修工事 | 若者・子育て世帯による、住宅内における見守り設備の設置など。 |

キッチンリフォームは、「三世代同居対応改修工事」としてキッチンを増設する場合や、「性能向上リフォーム」の一環として給排水管の更新やバリアフリー化を行う場合に補助対象となり得ます。

参照:長期優良住宅化リフォーム推進事業 公式サイト

補助される金額

補助額は、リフォーム後の住宅性能に応じて2つのタイプに分かれます。

- 評価基準型:

- 原則として補助対象費用の1/3

- 上限: 80万円/戸 (長期優良住宅(増改築)認定を取得しない場合)

- 上限: 160万円/戸 (長期優良住宅(増改築)認定を取得する場合)

- 認定長期優良住宅型:

- 原則として補助対象費用の1/3

- 上限: 210万円/戸

さらに、省エネ性能をより高くしたり、三世代同居対応改修などを行ったりすると、上限額が加算される場合があります。

申請期間

この事業は「通年申請タイプ」であり、事業者が事務局に登録した後、交付申請が可能となります。

- 交付申請期間: 2024年5月27日~2024年12月27日

予算が上限に達した場合は、期間内でも受付が終了します。

先進的窓リノベ2024事業

制度の概要

「先進的窓リノベ2024事業」は、経済産業省と環境省が連携して行う、住宅の断熱性能を大幅に向上させる窓・ドアの改修に特化した補助金制度です。冷暖房効率を高め、光熱費の削減とCO2排出量削減に貢献することを目的としています。補助額が非常に大きく、1戸あたり最大200万円と高額な点が最大の魅力です。キッチンリフォームと直接の関連性は薄いですが、キッチンに窓がある場合はその改修が対象になりますし、他のリフォームと組み合わせることで家全体の快適性と省エネ性を高めることができます。

対象となる人や住宅

- 対象者: 窓リノベを行う住宅の所有者など。

- 対象住宅: 既存住宅であること。

対象となる工事内容

補助対象となるのは、事務局に登録された対象製品を用いた以下の断熱改修工事です。

| 工事の種類 | 概要 |

|---|---|

| ガラス交換 | 既存の窓のサッシはそのままに、単板ガラスを複層ガラスなどに交換する工事。 |

| 内窓設置 | 既存の窓の内側に、新しい窓を新設する工事。 |

| 外窓交換(カバー工法) | 既存の窓枠の上から新しい窓枠をかぶせて、複層ガラス窓などに交換する工事。 |

| 外窓交換(はつり工法) | 既存の窓枠を壁から取り外し、新しい複層ガラス窓などに交換する工事。 |

| ドア交換 | 既存のドアを、断熱性能の高いドアに交換する工事。 |

これらの工事のいずれかを行い、1申請あたりの合計補助額が5万円以上であることが条件です。

参照:先進的窓リノベ2024事業 公式サイト

補助される金額

補助額は、工事内容(工法)と、設置する窓・ガラスの性能、大きさによって、一箇所ごとに定められた単価を合算して算出されます。

- 補助上限: 1戸あたり最大200万円

例えば、熱貫流率(Uw値)1.1以下の高性能な内窓をリビングの大きな窓(2.8㎡以上)に設置した場合、1箇所あたり112,000円の補助が受けられます。

申請期間

- 事業者登録期間: 2024年1月17日~2024年12月31日(予定)

- 交付申請期間: 2024年3月29日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

こちらも非常に人気が高いため、予算の消化が早い可能性があります。

給湯省エネ2024事業

制度の概要

「給湯省エネ2024事業」は、経済産業省が主導し、家庭のエネルギー消費の約3割を占める給湯器を、高効率な省エネモデルへ交換することを促進する補助金制度です。キッチンリフォームと同時に給湯器の交換を検討している場合に、非常に有効な制度となります。対象となる機器を導入すれば、定額で補助が受けられるため、分かりやすいのが特徴です。

対象となる人や住宅

- 対象者: 対象機器を設置する住宅の所有者など。

- 対象住宅: 既存住宅、新築住宅のいずれも対象。

対象となる工事内容

補助対象となるのは、事務局に登録された対象機器を設置する工事です。

| 対象機器 | 基本補助額(1台あたり) |

|---|---|

| ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 8万円 |

| ハイブリッド給湯機 | 10万円 |

| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 18万円 |

さらに、特定の性能要件を満たす機器には、性能加算額が上乗せされます。例えば、インターネットに接続可能で、昼間の太陽光発電の余剰電力を活用できる機能を持つエコキュートは、最大で5万円の加算があり、合計で13万円の補助が受けられる場合があります。

また、高効率給湯器の導入と同時に、既存の電気温水器や蓄熱暖房機を撤去する場合も、追加で補助が受けられます。

参照:給湯省エネ2024事業 公式サイト

補助される金額

補助額は上記の通り、導入する機器に応じて定額で決まっています。

- 基本額: 8万円~18万円/台

- 性能加算額: 最大5万円/台

- 撤去加算額: 最大10万円/台

申請期間

- 事業者登録期間: 2024年1月17日~2024年12月31日(予定)

- 交付申請期間: 2024年3月29日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

これらの国の制度は、リフォーム費用を大きく軽減してくれる強力な味方です。しかし、国の制度だけでなく、お住まいの自治体にも独自の補助金が存在する場合があります。次は、その探し方と具体例を見ていきましょう。

お住まいの自治体(都道府県・市区町村)の補助金制度

国の補助金制度に加えて、都道府県や市区町村といった地方自治体も、独自に住宅リフォームに関する補助金や助成金制度を設けている場合があります。国の制度とは異なる要件や目的で設置されていることが多く、併用できる可能性もあるため、リフォーム前には必ずチェックしておきたいポイントです。

自治体の制度は、その地域の特性を反映していることが多く、例えば「地場産材の利用」「耐震化の促進」「三世代同居の支援」など、多岐にわたる目的で実施されています。国の補助金の対象とならないような小規模なリフォームでも、自治体の制度なら対象になるケースもあります。

自治体の補助金制度の探し方

お住まいの自治体にどのような補助金制度があるか調べるには、いくつかの方法があります。最も手軽で網羅的なのが、専門の検索サイトを活用する方法です。

地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイトの活用

一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会が運営する「地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト」は、全国の自治体が実施しているリフォーム関連の支援制度を一度に検索できる非常に便利なツールです。

このサイトでは、以下の条件で制度を絞り込むことができます。

- お住まいの都道府県・市区町村

- 支援の種類(補助、融資、利子補給など)

- リフォームの目的(耐震、省エネ、バリアフリー、防災、環境対策など)

- 対象となる世帯(子育て世帯、高齢者世帯、移住者など)

このサイトを活用することで、ご自身のリフォーム計画や世帯状況に合った制度を効率的に見つけ出すことが可能です。検索結果からは各自治体の担当部署や公式サイトへのリンクも確認できるため、詳細な要件や申請方法をスムーズに確認できます。

(参照:地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト)

その他、お住まいの市区町村のウェブサイトで「リフォーム 補助金」「住宅改修 助成」といったキーワードで検索したり、広報誌を確認したり、役所の担当窓口(都市計画課、建築指導課など)に直接問い合わせたりする方法も有効です。

自治体の補助金制度の例

ここでは、いくつかの自治体の補助金制度の例を挙げます。ただし、これらの制度は年度によって内容が変更されたり、予算上限に達して受付を終了したりすることが頻繁にあります。 あくまで「このような制度がある」という参考例として捉え、実際に利用を検討する際は、必ず各自治体の公式サイトで最新の情報を確認してください。

東京都の補助金の例

東京都では、各区市町村が独自の支援制度を設けているほか、都として省エネ性能の高い建材や設備の導入を支援する制度があります。

例えば、「既存住宅における省エネ改修促進事業(東京ゼロエミ住宅導入促進事業)」では、高い断熱性能を持つ窓や断熱材、高効率な給湯器などの導入に対して補助を行っています。キッチンリフォームで言えば、高断熱窓への交換や高効率給湯器の設置が対象となり得ます。国の「先進的窓リノベ事業」や「給湯省エネ事業」との併用が可能かどうかなど、詳細な条件を確認する必要があります。

(参照:クール・ネット東京(東京都地球温暖化防止活動推進センター)公式サイト)

横浜市の補助金の例

横浜市では、市民の住環境向上を目的とした様々な支援制度があります。例えば、「横浜市木造住宅耐震改修促進事業」では、旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震改修工事費用の一部を補助しています。この耐震改修とあわせて行うリフォーム工事(キッチンリフォームを含む)も、一部が補助対象となる場合があります。

また、過去には省エネ設備導入や三世代同居・近居を支援する補助金が実施されていたこともあり、年度ごとに新たな制度が設けられる可能性があるため、市のウェブサイトを定期的にチェックすることがおすすめです。

(参照:横浜市公式サイト 建築局関連ページ)

大阪市の補助金の例

大阪市でも、市民の安全・安心な暮らしを支えるための住宅改修支援が行われています。例えば、「大阪市空家利活用改修補助事業」では、空家を改修して活用する場合に、その費用の一部を補助しています。耐震性の向上や省エネ化、バリアフリー化などが対象で、キッチンリフォームもこれらの工事と一体で行う場合に補助対象となる可能性があります。

また、高齢者や障害者がいる世帯向けの住宅改修費助成制度など、福祉的な観点からの支援も充実しています。

(参照:大阪市公式サイト 都市整備局関連ページ)

このように、自治体の補助金は多種多様です。国の制度と自治体の制度をうまく組み合わせることで、リフォーム費用の負担をさらに軽減できる可能性があります。 補助金の併用にはルールがあるため、リフォーム会社や各制度の窓口によく相談することが重要です。

補助金以外で費用を抑える方法

キッチンリフォームの費用を抑える方法は、国や自治体の補助金だけではありません。特定の条件を満たす場合には、公的な保険制度などを活用することも可能です。ここでは、代表的な2つの方法を紹介します。

介護保険の住宅改修費を利用する

ご家族に要支援・要介護認定を受けている方がいる場合、介護保険制度の「住宅改修費支給」を利用できる可能性があります。これは、高齢者や障害を持つ方が自宅で安全かつ自立した生活を送れるように、小規模な住宅改修にかかる費用の一部を支給する制度です。

キッチンは毎日利用する場所であり、転倒や火傷などのリスクも潜んでいます。バリアフリー化を目的としたキッチンリフォームは、この制度の対象となる場合があります。

対象となる工事

介護保険の住宅改修で対象となるのは、以下の6種類の工事です。キッチンリフォームでは、特に①、②、④が関連します。

| 工事の種類 | 具体的な工事内容の例 |

|---|---|

| ① 手すりの取付け | シンク周りやコンロ周りでの立ち座り、移動を補助するための手すりの設置。 |

| ② 段差の解消 | キッチン入り口の敷居の撤去、すのこの設置による床のかさ上げ、スロープの設置など。 |

| ③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | 滑りにくい床材への変更など。 |

| ④ 引き戸等への扉の取替え | 開き戸から、軽い力で開閉できる引き戸やアコーディオンカーテンへの交換。 |

| ⑤ 洋式便器等への便器の取替え | (トイレの工事) |

| ⑥ その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 手すり設置のための壁の下地補強、床材変更に伴う給排水設備工事など。 |

例えば、車椅子でも作業しやすいようにキッチンの高さを調整したり、レバー式の水栓に交換したりする工事も、⑥の「付帯工事」として認められる可能性があります。重要なのは、あくまで被保険者(要介護者)の自立支援や介護者の負担軽減に資する改修であるとケアマネジャーが必要性を認めることです。

(参照:厚生労働省 介護保険における住宅改修)

支給限度額と自己負担

- 支給限度基準額: 1人あたり20万円。これは生涯にわたる上限額ですが、転居した場合や要介護度が著しく高くなった(3段階以上上昇した)場合には、再度20万円までの利用が可能です。

- 自己負担: 改修費用のうち、所得に応じて1割、2割、または3割が自己負担となります。例えば、20万円の工事を行った場合、自己負担1割の方なら支払いは2万円で、残りの18万円が介護保険から支給されます。

申請には、必ず工事着工前に、ケアマネジャーに相談し、「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらった上で、市区町村への事前申請が必要です。補助金と同様、事後の申請は認められないため注意しましょう。

火災保険が適用されるケース

「火災保険」は火事の時だけに使うもの、というイメージが強いかもしれませんが、実は自然災害によって住宅に損害を受けた場合にも適用されることがあります。

キッチンリフォームにおいて火災保険が使える可能性があるのは、以下のようなケースです。

- 風災: 台風や竜巻、強風によって屋根や壁が破損し、その影響で雨漏りが発生し、システムキッチンが水濡れで故障・汚損した。

- 雪災: 大雪の重みで屋根が歪み、キッチンに設置された天窓が破損して、キッチン設備が壊れた。

- 水災: 豪雨による洪水や土砂崩れで、床上浸水しキッチンが使えなくなった。

- 物体の落下・飛来・衝突: 強風で飛んできた看板がキッチンの窓を突き破り、キッチンカウンターが破損した。

ポイントは、損害の原因が「自然災害」や「偶然の事故」であることです。経年劣化によるキッチンの不具合や、使用者の不注意による故障(例:重い鍋を落としてシンクがへこんだ)などは、基本的に対象外です。

また、加入している火災保険の契約内容によって、補償の範囲や免責金額(自己負担額)が異なります。「風災・雪災・水災」の補償が付帯しているか、損害額が免責金額を上回っているかなどを、保険証券で確認する必要があります。

もし自然災害による被害が疑われる場合は、リフォーム会社に工事を依頼する前に、まず保険会社に連絡し、被害状況を伝えることが重要です。保険会社の鑑定人が被害状況を調査し、保険金が支払われるかどうかが決定されます。

補助金とこれらの制度を組み合わせることで、より多角的に費用負担を軽減する道筋が見えてきます。

キッチンリフォームで補助金をもらうための共通条件

これまで様々な補助金制度を見てきましたが、多くの制度には共通する条件や傾向があります。これらを事前に把握しておくことで、ご自身の計画が補助金の対象になりやすいかどうかを判断し、リフォーム計画を立てやすくなります。

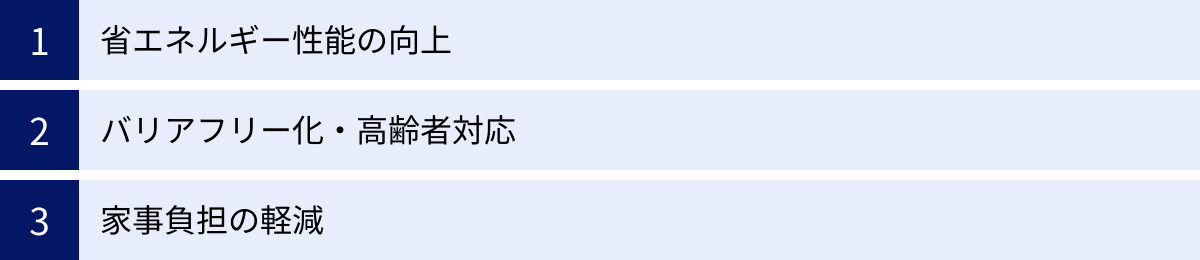

対象となるリフォーム工事

キッチンリフォームで補助金を受ける場合、単に「キッチンを新しくする」だけでは対象にならないことがほとんどです。多くの制度で共通して求められるのは、住宅の性能を向上させる工事です。具体的には、以下の3つのキーワードが重要になります。

- 省エネルギー性能の向上

これが最も多くの補助金で重視されるポイントです。地球環境への配慮や光熱費削減の観点から、国も自治体も省エネリフォームを強力に推進しています。キッチン関連では、以下のような設備が対象となりやすいです。- 節湯水栓: 水とお湯の境目が分かりやすく、無駄な給湯エネルギーを使わない水栓。手元で吐水・止水ができるタイプも含まれます。

- 高効率給湯器: 少ないエネルギーでお湯を沸かすエコキュートやハイブリッド給湯器など。

- 高断熱浴槽: (キッチンとは直接関係ありませんが、水回りリフォームとして併せて行う場合に有効です)

- 断熱改修: キッチンの窓を複層ガラスや内窓に交換する、壁に断熱材を入れるといった工事。

- バリアフリー化・高齢者対応

高齢化社会に対応するため、バリアフリーリフォームを支援する制度も数多く存在します。介護保険の住宅改修だけでなく、自治体の補助金でも対象となることが多いです。- 手すりの設置: シンク横やコンロ横など、立ち座りや移動を支えるための手すり。

- 段差の解消: キッチン入り口の敷居撤去や、床のかさ上げ。

–通路幅の確保: 車椅子でもスムーズに移動できるよう、通路幅を広げる工事。 - 引き戸への交換: 力の弱い方でも開閉しやすい引き戸への変更。

- 家事負担の軽減

近年、特に子育て世帯向けの支援として注目されているのが、家事の負担を軽くする設備の導入です。- ビルトイン食洗機: 食器洗いの手間と時間を大幅に削減します。節水効果も期待できます。

- 掃除しやすいレンジフード: 油汚れが付きにくく、手入れが簡単な素材や構造のレンジフード。

- ビルトイン自動調理対応コンロ: 温度管理や火加減を自動で行い、調理の手間を省くガスコンロやIHクッキングヒーター。

補助金を利用するためには、これらの性能向上工事を一つ以上含めることが必須条件となっている場合が多いことを覚えておきましょう。

対象となる住宅や世帯

工事内容だけでなく、誰がどの住宅でリフォームを行うか、という点にも条件が設けられています。

- 申請者自身が居住する住宅であること

ほとんどの補助金制度では、申請者が所有し、かつ常時居住している住宅のリフォームが対象です。賃貸用の物件や別荘などは対象外となるのが一般的です。 - 税金の滞納がないこと

国税や地方税など、各種税金を滞納していないことも、公的な支援を受ける上での基本的な条件となります。申請時に納税証明書の提出を求められることもあります。 - 世帯要件

補助金制度によっては、特定の世帯を優遇する措置が取られています。- 子育て世帯・若者夫婦世帯: 「子育てエコホーム支援事業」のように、補助上限額が引き上げられるなど、手厚い支援が受けられます。

- 高齢者世帯・要介護者がいる世帯: バリアフリー改修関連の補助金や、介護保険の住宅改修費の対象となります。

- 三世代同居・近居世帯: 自治体によっては、同居や近居を始めるためのリフォームに補助金を出す場合があります。

- 住宅の築年数や構造

耐震改修関連の補助金では、「1981年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅」など、築年数や構造に特定の条件が課されることがあります。

これらの共通条件を踏まえ、ご自身の状況とリフォーム計画を照らし合わせることが、補助金活用の第一歩となります。

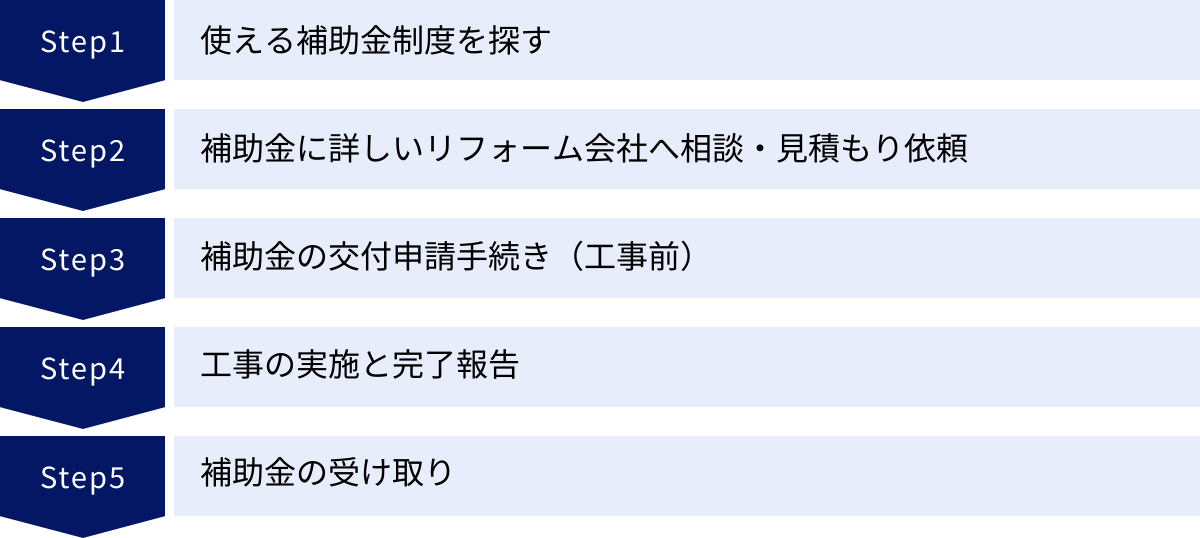

補助金申請の基本的な流れ【5ステップ】

補助金の申請は「面倒で複雑そう」というイメージがあるかもしれませんが、基本的な流れを理解しておけば、スムーズに進めることができます。多くの場合、リフォーム会社の担当者が手続きをサポート、あるいは代行してくれるため、過度に心配する必要はありません。ここでは、一般的な申請の流れを5つのステップに分けて解説します。

① 使える補助金制度を探す

まずは、ご自身のキッチンリフォームで利用できる補助金制度が何かを調べることから始めます。この記事で紹介した国の制度や、前述の「地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト」などを活用して、お住まいの自治体の制度を確認しましょう。

この段階では、以下の点をチェックします。

- 対象となる工事内容(自分の計画と合っているか)

- 対象となる世帯や住宅の条件(自分は該当するか)

- 申請期間(まだ間に合うか)

- 補助金額

候補となる制度をいくつかリストアップしておくと、後のリフォーム会社との相談がスムーズになります。

② 補助金に詳しいリフォーム会社へ相談・見積もり依頼

利用したい補助金の候補が見つかったら、次はリフォーム会社を探します。このとき、補助金の申請実績が豊富な会社を選ぶことが非常に重要です。補助金制度は要件が細かく、必要書類も多岐にわたるため、手続きに慣れている会社でないと、申請がうまくいかなかったり、余計な手間がかかったりする可能性があります。

リフォーム会社のウェブサイトで補助金の利用実績が紹介されているかを確認したり、相談の際に「〇〇という補助金を使いたいのですが、申請のサポートは可能ですか?」と直接質問してみましょう。

相談の際には、リフォームの希望内容とともに、利用したい補助金制度を伝えます。リフォーム会社は、その制度の要件を満たすような工事内容(例えば、節湯水栓や高性能なレンジフードの導入など)を盛り込んだプランを提案してくれます。複数の会社から見積もりを取り、工事内容と金額、そして補助金申請のサポート体制を比較検討するのがおすすめです。

③ 補助金の交付申請手続き(工事前)

リフォーム会社と工事契約を結んだら、いよいよ補助金の申請手続きに入ります。最も重要な注意点は、必ず「工事着工前」に申請を行うことです。工事が始まってからでは、原則として申請は受理されません。

申請手続きは、多くの場合、リフォーム会社が「申請代行者」として行ってくれます。施主(あなた)は、リフォーム会社から求められる書類(本人確認書類、住民票、建物の登記事項証明書など)を準備し、申請書類に署名・捺印する形になります。

主な必要書類は以下の通りです。(制度によって異なります)

- 交付申請書

- 工事請負契約書のコピー

- 工事箇所の着工前の写真

- リフォームの計画内容がわかる図面や仕様書

- 導入する設備の性能を証明する書類(カタログなど)

- 住民票、建物の登記事項証明書など

書類が受理され、審査に通ると、事務局から「交付決定通知書」が届きます。この通知を受け取って初めて、工事を開始することができます。

④ 工事の実施と完了報告

交付決定通知が届いたら、計画通りにリフォーム工事を進めます。工事中は、リフォーム会社が補助金の要件通りに施工が進んでいるかを確認し、施工中の写真などを記録してくれます。

工事がすべて完了したら、再び事務局への手続きが必要になります。これが「完了実績報告」です。

完了報告でも、多くはリフォーム会社が手続きを代行します。施主は、工事代金の支払いが完了したことを証明する書類(領収書など)を準備します。

主な報告書類は以下の通りです。(制度によって異なります)

- 完了実績報告書

- 工事後の写真(申請時と同じアングルで撮影)

- 工事費用の支払いが確認できる書類(領収書など)

- 導入した設備の製品番号がわかる保証書のコピーなど

⑤ 補助金の受け取り

完了実績報告書が受理され、内容に不備がないことが確認されると、事務局から「補助金確定通知書」が届きます。この通知に記載された金額が、最終的に受け取れる補助金の額です。

その後、指定した銀行口座に補助金が振り込まれます。補助金が振り込まれるのは、工事完了報告から数ヶ月後になるのが一般的です。そのため、リフォーム費用はいったん全額を自己資金やリフォームローンで支払う必要があります。補助金は後から補填されるもの、と理解しておきましょう。

この一連の流れを把握し、特に「工事着工前の申請」という点を押さえておけば、補助金活用は決して難しいものではありません。

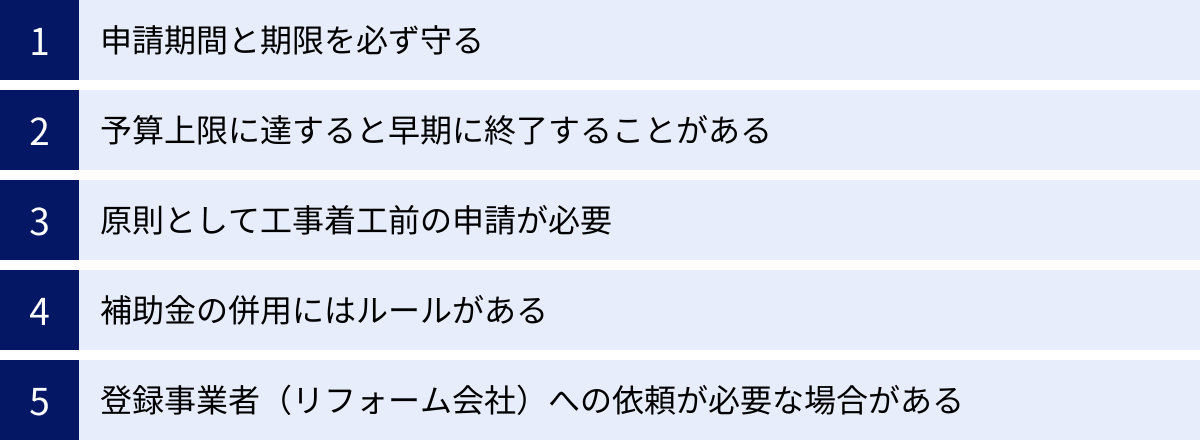

補助金を利用する際の注意点

補助金制度はリフォーム費用を抑える上で非常に魅力的ですが、利用にあたってはいくつか知っておくべき注意点があります。これらを見落とすと、期待していた補助金が受け取れなかったり、手続きが滞ったりする可能性があるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

申請期間と期限を必ず守る

すべての補助金制度には、厳格な申請期間と各種手続きの期限が定められています。 例えば、「交付申請は〇月〇日まで」「完了報告は△月△日まで」といった具合です。この期限を1日でも過ぎてしまうと、いかなる理由があっても申請は受理されません。

リフォームの計画から工事完了までには、意外と時間がかかるものです。リフォーム会社との打ち合わせ、プランの確定、製品の納期などを考慮し、すべての手続きが期限内に完了するよう、余裕を持ったスケジュールを立てることが不可欠です。

予算上限に達すると早期に終了することがある

国の補助金制度の多くは、あらかじめ事業全体の予算が決められています。そして、申請額がその予算上限に達した時点で、申請期間の途中であっても受付が締め切られます。

特に、「子育てエコホーム支援事業」や「先進的窓リノベ事業」のような人気が高く、使いやすい制度は、予算の消化ペースが非常に早い傾向があります。「まだ期間があるから大丈夫」と油断していると、いざ申請しようとしたときには既に終了していた、という事態になりかねません。

補助金の利用は「早い者勝ち」であると認識し、リフォームを決めたらできるだけ早く準備に取り掛かり、速やかに申請手続きを進めることが成功の鍵となります。各補助金の公式サイトでは、現在の予算執行状況が公開されていることが多いので、定期的にチェックするのも良いでしょう。

原則として工事着工前の申請が必要

これは最も重要な注意点の一つです。ほとんどすべての補助金制度では、工事の契約後、かつ「工事着工前」に交付申請を行い、「交付決定通知」を受け取る必要があります。

もし、この手順を踏まずに工事を始めてしまったり、工事が完了した後に補助金の存在を知って申請しようとしたりしても、残念ながら対象外となります。補助金は、あくまで「これから行われる、補助対象となる工事」に対して交付されるものだからです。

リフォーム会社との契約時には、「補助金の交付決定が下りてから工事を開始する」という条件を必ず確認し、契約書にもその旨を記載してもらうと安心です。

補助金の併用にはルールがある

「国の補助金と自治体の補助金を両方使ってもっとお得にしたい」と考える方も多いでしょう。補助金の併用は可能ですが、そこにはいくつかのルールが存在します。

- 国の制度同士の併用:

原則として、同一の工事箇所に対して、複数の国の補助金を重複して受けることはできません。 例えば、「子育てエコホーム支援事業」で節湯水栓の補助を受けた場合、同じ節湯水栓に対して他の国の制度から補助を受けることは不可能です。

ただし、工事箇所が異なれば併用できる場合があります。例えば、「先進的窓リノベ事業」でリビングの窓を改修し、「子育てエコホーム支援事業」でキッチンの食洗機を設置する、といった形での併用は可能です。 - 国と自治体の制度の併用:

国と自治体の補助金の併用については、自治体の方針によって対応が異なります。併用を認めている自治体もあれば、国の補助金を受ける場合は対象外となる自治体もあります。これは、利用したい自治体の補助金制度の要綱をよく確認するか、担当窓口に問い合わせる必要があります。

併用のルールは複雑なため、自己判断せず、必ずリフォーム会社や各制度の事務局に確認することが重要です。

登録事業者(リフォーム会社)への依頼が必要な場合がある

「子育てエコホーム支援事業」をはじめとする近年の国の補助金制度では、施主が直接申請するのではなく、事務局に「事業者登録」をしたリフォーム会社などが代理で申請手続きを行う仕組みになっています。

そのため、補助金を利用するには、事業者登録を済ませているリフォーム会社に工事を依頼する必要があります。もし登録していない会社に依頼してしまうと、その会社がこれから登録手続きを行うことになり、時間がかかったり、最悪の場合、補助金が利用できなかったりする可能性も考えられます。

リフォーム会社を選ぶ際には、補助金の利用を検討していることを伝え、その制度の登録事業者であるかどうかを必ず確認しましょう。

キッチンリフォームの補助金に関するよくある質問

ここでは、キッチンリフォームの補助金に関して、多くの方が疑問に思う点についてお答えします。

賃貸物件でも補助金は利用できますか?

原則として、賃貸物件にお住まいの方がご自身の判断でリフォームを行い、補助金を利用することは難しいです。

ほとんどの住宅リフォーム補助金は、その住宅の「所有者」が申請者となることを条件としています。また、申請には建物の登記事項証明書など、所有者でなければ取得が難しい書類の提出が求められます。

そのため、借主が補助金を利用したい場合、まずは物件の所有者(大家さん)の承諾を得ることが大前提となります。その上で、所有者に申請者になってもらうか、所有者の同意を得た上で借主が申請できるか(制度によります)を検討することになります。

しかし、所有者にとっては費用負担や手続きの手間が発生するため、同意を得るハードルは高いのが実情です。もし、省エネ性能の向上など、物件の価値を高めるリフォームであれば、所有者が費用を負担してリフォームを行い、補助金を活用してくれる可能性もゼロではありません。まずは管理会社や所有者に相談してみるのが良いでしょう。

補助金はいつもらえますか?

補助金が実際に振り込まれるタイミングは、多くの方が気にするポイントです。

補助金は、リフォーム工事がすべて完了し、代金の支払いも済ませた後、事務局に「完了実績報告」を提出し、その審査が終わってから振り込まれます。

具体的な流れは以下の通りです。

- リフォーム工事の完了

- リフォーム会社へ工事代金の支払い

- リフォーム会社が事務局へ完了実績報告書を提出

- 事務局による審査(書類の不備がないか、要件通りに工事が行われたかなどを確認)

- 補助金額の確定・振込

このうち、④の審査には通常1~3ヶ月程度の時間がかかります。そのため、実際に補助金が口座に振り込まれるのは、工事完了から早くても2~3ヶ月後、場合によってはそれ以上かかることもあります。

したがって、リフォーム費用は、いったん全額を自己資金やリフォームローンで立て替えて支払う必要があります。 補助金は後からその一部が戻ってくる、という資金計画を立てておくことが非常に重要です。リフォームの見積もり時点で、補助金分を差し引いた金額だけを用意すれば良い、というわけではないので注意しましょう。

まとめ

キッチンリフォームは、日々の暮らしを快適にし、家事の負担を軽減してくれる価値ある投資です。しかし、その費用は決して安くありません。そこで大きな助けとなるのが、国や自治体が提供する補助金制度です。

本記事で解説したように、2024年度は特に「子育てエコホーム支援事業」をはじめとする省エネ関連の補助金が充実しており、リフォームを検討する絶好のタイミングといえます。これらの制度は、節湯水栓やビルトイン食洗機、高効率給湯器の設置など、現代のキッチンに求められる機能を導入する際に活用できます。

補助金活用のポイントを改めて整理すると、以下のようになります。

- まずは使える制度を探すこと: 国の制度だけでなく、お住まいの自治体の制度も「地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト」などで必ずチェックしましょう。

- 早めの行動が鍵: 人気の補助金は予算上限に達し次第、早期に終了します。リフォームを決めたら、速やかに準備を始めることが重要です。

- 「工事着工前の申請」は絶対条件: 契約後、工事を始める前に必ず交付申請を済ませる必要があります。

- 補助金に詳しいリフォーム会社を選ぶこと: 複雑な手続きをスムーズに進めるためには、申請実績が豊富なパートナー選びが不可欠です。

補助金の申請は一見すると複雑に感じるかもしれませんが、信頼できるリフォーム会社に相談すれば、多くの場合、手続きをサポート・代行してくれます。

理想のキッチンリフォームを、賢く、お得に実現するために、まずは補助金の利用に詳しいリフォーム会社を探し、相談することから始めてみてはいかがでしょうか。 ご自身の計画に合った補助金を見つけ出し、最大限に活用することで、予算内でワンランク上のキッチンを手に入れることも夢ではありません。この記事が、その第一歩を踏み出すための助けとなれば幸いです。