日本の原風景ともいえる、趣深い佇まいの「古民家」。年月を重ねた木材の温もりや、現代の住宅にはない独特のデザインは、多くの人々を魅了してやみません。近年、この古民家を現代のライフスタイルに合わせて改修し、新たな価値を吹き込む「古民家リフォーム」への関心が高まっています。

しかし、その一方で「費用がどれくらいかかるか分からない」「新築と比べてどちらが良いのか」「失敗しないためにはどうすれば良いのか」といった疑問や不安を抱える方も少なくないでしょう。古民家リフォームは、一般的な住宅リフォームとは異なり、建物の状態や構造に起因する特有の課題があり、費用が高額になりやすい傾向があります。

この記事では、古民家リフォームを検討している方々が抱える疑問を解消するため、費用の相場から、費用が高くなる理由、活用できる補助金やローン制度、さらにはリフォームで失敗しないための具体的なコツまで、網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、古民家リフォームの全体像を正確に把握し、ご自身の理想の住まいを実現するための具体的な第一歩を踏み出せるようになります。 歴史と風格を受け継ぎながら、快適で安全な暮らしを手に入れるための知識を、ぜひここで深めてください。

目次

古民家とは?

古民家リフォームを考える上で、まずは「古民家」そのものについて正しく理解することが不可欠です。単に「古い家」というだけではない、古民家が持つ定義や特徴、そして混同されがちな「リノベーション」との違いについて詳しく見ていきましょう。

古民家の定義

実は、「古民家」という言葉に法律などで定められた明確な定義は存在しません。しかし、一般的には「建築基準法が制定された1950年(昭和25年)以前に、伝統的な建築工法で建てられた木造住宅」を指す場合が多いです。

この「伝統的な建築工法(伝統構法)」とは、釘や金物を極力使わず、木材そのものを加工して柱や梁を組み上げていく建築スタイルを指します。木が持つしなやかさを活かし、地震の揺れを建物全体で受け流す「柔構造」が特徴です。太く頑丈な大黒柱や、ダイナミックに渡された梁などは、この伝統構法ならではの力強さと美しさを象徴しています。

また、不動産ポータルサイトや一般社団法人全国古民家再生協会などでは、より分かりやすい基準として「築50年以上が経過した住宅」を古民家と定義しているケースもあります。この定義によれば、高度経済成長期に建てられた在来工法の住宅なども含まれることになります。

まとめると、古民家の定義は文脈によって幅がありますが、本記事では主に「伝統構法で建てられた、趣のある古い木造住宅」をイメージして解説を進めます。

古民家が持つ主な特徴には、以下のようなものが挙げられます。

- 太い柱と梁: 現在では希少価値の高い、ケヤキやヒノキといった良質な木材がふんだんに使われています。

- 土間: 玄関から続く土足で歩けるスペースで、かつては作業場や炊事場として利用されていました。

- 縁側: 居室と庭をつなぐ中間領域で、内でも外でもない開放的な空間です。

- 茅葺き・瓦葺きの屋根: 日本の風土に適した伝統的な屋根材が使われています。

- 田の字型の間取り: 襖や障子で仕切られた部屋が田の字のように配置され、開放すると一つの大空間になります。

これらの特徴は、現代の住宅にはない魅力や価値であると同時に、リフォームを行う上での課題点にもなり得ます。

リノベーションとの違い

「リフォーム」と似た言葉に「リノベーション」がありますが、この二つの意味は厳密には異なります。古民家の改修を考える際には、この違いを理解しておくことが重要です。

| 項目 | リフォーム(Reform) | リノベーション(Renovation) |

|---|---|---|

| 目的 | 原状回復・機能回復 | 新たな付加価値の創造 |

| 意味 | 老朽化した部分を新築に近い状態に戻すこと | 既存の建物に大規模な改修を加え、性能や価値を向上させること |

| 工事規模 | 比較的小規模 | 比較的大きい(間取り変更や構造補強を含む) |

| 具体例 | ・壁紙の張り替え ・キッチン設備の交換 ・外壁の塗り替え |

・間取りの大幅な変更 ・耐震補強や断熱工事 ・用途の変更(住宅→店舗など) |

古民家の場合、単に老朽化した部分を修繕する「リフォーム」だけでは、現代の生活水準を満たす快適で安全な住まいを実現することは困難です。 なぜなら、多くの古民家は現在の耐震基準や断熱基準を満たしておらず、間取りも現代のライフスタイルには合わないことが多いからです。

そのため、古民家の改修は、劣化した部分を直すだけでなく、耐震性や断熱性といった住宅性能を根本から向上させ、現代の生活に合わせて間取りや設備を刷新する「リノベーション」の側面が非常に強くなります。

この記事では、読者の皆様の一般的な理解に合わせて「古民家リフォーム」という言葉を使用しますが、その内容は「古民家リノベーション」を含む、大規模な改修を想定しています。古民家の価値を最大限に引き出し、次世代に受け継がれる住まいへと再生させるためには、このリノベーションという視点が不可欠なのです。

古民家リフォームの費用相場

古民家リフォームを検討する上で最も気になるのが、やはり「費用」でしょう。しかし、古民家は一軒一軒の状態が大きく異なるため、費用相場を一概に示すことは非常に困難です。ここでは、リフォームの規模別に、大まかな費用の目安を解説します。

【規模別】費用相場

リフォーム費用は、どこまで手を入れるかによって大きく変動します。まずは「部分的なリフォーム」と「全体的なリフォーム(フルリフォーム)」の2つのケースに分けて見ていきましょう。

部分的なリフォーム

「気になる部分だけを改修したい」「予算を抑えながら少しずつ快適にしたい」という場合に行うのが部分的なリフォームです。

部分的なリフォームの費用相場は、50万円~500万円程度が目安となります。

工事内容ごとの大まかな費用は以下の通りです。

- トイレの交換・内装工事: 20万円~50万円

- 洗面化粧台の交換・内装工事: 20万円~60万円

- システムキッチンの交換: 50万円~250万円

- ユニットバスへの交換: 80万円~200万円

- 内装(6畳一部屋)の改修: 20万円~80万円

- 外壁塗装: 80万円~150万円

ただし、これはあくまで一般的な住宅リフォームの相場です。古民家の場合、設備の交換に伴って土台の腐食や柱の傾きが見つかり、追加の補修工事が必要になるケースが少なくありません。 例えば、浴室をユニットバスに交換しようとしたら、床下の土台が湿気で腐っており、その補修に数十万円の追加費用がかかる、といった事態は頻繁に起こり得ます。

そのため、部分的なリフォームであっても、建物の状態によっては相場を上回る可能性があることを念頭に置き、予算にはある程度の余裕を持たせておくことが重要です。

全体的なリフォーム(フルリフォーム)

建物の骨組み(構造躯体)だけを残して内外装や設備をすべて刷新する、いわゆる「スケルトンリフォーム」を行う場合です。古民家の性能を根本から改善し、間取りも自由に変更したい場合に選択されます。

全体的なリフォーム(フルリフォーム)の費用相場は、1,500万円~3,000万円以上となることが一般的です。坪単価で考えると、一坪あたり50万円~80万円程度が目安とされています。

| 延床面積 | 費用相場の目安(坪単価50~80万円の場合) |

|---|---|

| 30坪(約99㎡) | 1,500万円 ~ 2,400万円 |

| 40坪(約132㎡) | 2,000万円 ~ 3,200万円 |

| 50坪(約165㎡) | 2,500万円 ~ 4,000万円 |

この費用には、設計費、解体費、仮設費(足場など)、本体工事費(基礎、構造、内外装、設備など)、そして諸経費が含まれます。

なぜこれほど高額になるのでしょうか。それは、単に内外装を新しくするだけでなく、現代の住宅として安全・快適に暮らすための「性能向上工事」が必須となるためです。具体的には、以下のような工事が費用を押し上げる主な要因となります。

- 基礎の補強・新設工事

- 構造躯体の補修・耐震補強工事

- 断熱材の充填やサッシの交換などの断熱工事

- シロアリの駆除・防蟻処理

- 給排水管・ガス管・電気配線の全面的な更新

これらの工事は、解体してみないと正確な状況が分からない部分が多く、当初の見積もりから費用が上乗せされることも珍しくありません。フルリフォームを検討する際は、本体工事費とは別に、予期せぬ事態に備えるための予備費として、工事費の10%~20%程度を確保しておくことを強くおすすめします。

古民家のフルリフォームは、新築住宅を建てるのと同等か、場合によってはそれ以上の費用がかかる可能性も十分にあります。しかし、新築では決して得られない歴史的な価値と、現代の快適性を両立できる唯一無二の住まいを手に入れることができる、価値ある投資といえるでしょう。

【箇所別】古民家リフォームの費用相場

ここでは、リフォームを検討する主要な箇所別に、より具体的な費用相場と、古民家ならではの注意点を解説します。ご自身の計画と照らし合わせながら、予算を組み立てる際の参考にしてください。

水回り(キッチン・浴室・トイレ・洗面所)

水回りは毎日使う場所であり、リフォームによる満足度が非常に高い箇所です。しかし、古民家では配管の老朽化や設置場所の問題など、特に注意が必要なエリアでもあります。

| 箇所 | グレード | 費用相場 | 主な工事内容 |

|---|---|---|---|

| キッチン | ベーシック | 50~100万円 | I型キッチン(W2550)、基本的な機能 |

| ミドル | 100~180万円 | 対面式、食洗機、高機能コンロなど | |

| ハイグレード | 180~250万円以上 | オーダーメイド、高級素材、最新設備 | |

| 浴室 | ベーシック | 80~120万円 | 在来浴室→ユニットバス(1坪)、基本機能 |

| ミドル | 120~160万円 | 肩湯、高断熱浴槽、浴室乾燥機など | |

| ハイグレード | 160~200万円以上 | デザイン性の高いパネル、大型テレビなど | |

| トイレ | ベーシック | 20~30万円 | タンク付きトイレ、温水洗浄便座、内装 |

| ミドル | 30~40万円 | タンクレス、自動開閉・洗浄機能 | |

| ハイグレード | 40~50万円以上 | 手洗いカウンター設置、高級便器 | |

| 洗面所 | ベーシック | 20~40万円 | スタンダードな洗面化粧台(W750)、内装 |

| ミドル | 40~60万円 | 収納力のある三面鏡、タッチレス水栓 | |

| ハイグレード | 60万円以上 | 造作洗面台、デザインタイルなど |

【古民家リフォームの注意点】

- 給排水管の更新: 鉄管や鉛管が使われていることが多く、錆や劣化が進んでいます。設備の交換と同時に、樹脂製の新しい配管に全面的に引き直す工事が必要になることが多く、追加で20万円~50万円程度の費用がかかる場合があります。

- 土台・柱の腐食: 湿気がこもりやすい水回りは、土台や柱が腐食している可能性が高い場所です。解体後に腐食が見つかった場合、その部分の補修・交換費用が別途発生します。

- 断熱性の確保: 古民家の浴室は非常に寒いため、ユニットバスの導入と合わせて、壁・床・天井に断熱材を入れる工事が必須です。窓も断熱性の高い複層ガラスや内窓の設置を検討しましょう。

- 段差の解消: 昔の家は水回りに大きな段差があることが多く、バリアフリー化のための床のかさ上げ工事などが必要になることがあります。

内装(リビング・寝室・間取り変更)

古民家ならではの趣を活かしつつ、現代のライフスタイルに合わせた快適な空間を創り出すのが内装リフォームの醍醐味です。

- 壁・天井の改修:

- ビニールクロス張り替え:1,000円~1,500円/㎡

- 漆喰・珪藻土塗り: 4,000円~8,000円/㎡。調湿性や消臭効果があり、古民家の雰囲気にマッチしますが、費用は高めになります。既存の土壁を活かす場合は、専門的な左官技術が必要です。

- 床の改修:

- フローリング張り替え:5万円~20万円/6畳。無垢材フローリングを使用すると、費用は上がりますが、木の温もりと経年変化を楽しめます。

- 畳の表替え・新調:4万円~15万円/6畳。

- 間取り変更:

- 壁の撤去・新設:10万円~30万円/箇所。

- 構造に関わる壁の撤去: 50万円~300万円以上。古民家は柱と梁で構造を支えているため、比較的間取りの自由度は高いですが、耐震性に影響する壁(耐力壁)を撤去する場合は、必ず専門家による構造計算と適切な補強工事が必要です。安易な間取り変更は建物の強度を著しく低下させる危険があります。

【古民家リフォームの注意点】

- 既存の梁や柱を活かす: 古民家の象徴である梁や柱を「現し(あらわし)」で見せるデザインは非常に人気があります。しかし、長年の煤や汚れを落とす「洗い」やクリーニングに専門的な手間と費用がかかります。

- 床の水平調整: 経年により床が傾いていることがほとんどです。フローリングを張る前に、床のレベル(水平)を調整する下地工事が必須となります。

- 建具の再利用と新調: 趣のある欄間や障子、襖などは、クリーニングや補修をして再利用することで、コストを抑えつつ風格を残せます。一方で、断熱性や気密性を高めたい場合は、現代的な断熱ドアやサッシへの交換も検討しましょう。

外装(外壁・屋根・玄関)

外装は建物の美観だけでなく、雨風から家を守る重要な役割を担っています。劣化を放置すると、雨漏りや構造体の腐食につながるため、優先的に手を入れたい箇所です。

- 屋根リフォーム:

- カバー工法:80万円~200万円。既存の屋根材の上に新しい軽量な屋根材(ガルバリウム鋼板など)を被せる工法。

- 葺き替え: 100万円~300万円以上。既存の屋根材をすべて撤去し、下地から新しくする工法。古民家の重い瓦屋根を軽量な金属屋根に葺き替えることは、建物の重心を下げ、耐震性を向上させる上で非常に効果的です。

- 外壁リフォーム:

- 塗装:80万円~150万円(足場代込み)。ひび割れの補修なども同時に行います。

- 張り替え:150万円~300万円以上。既存の外壁を撤去し、新しい外壁材(サイディングなど)を張る工法。断熱材を同時に充填することも可能です。

- 玄関リフォーム:

- 玄関ドアの交換:20万円~50万円。断熱性や防犯性の高いドアに交換することで、快適性と安全性が向上します。

【古民家リフォームの注意点】

- 雨漏りのチェック: 屋根や外壁のリフォーム前には、必ず雨漏りの有無を徹底的に調査してもらいましょう。雨漏りがある場合は、その原因となっている下地や構造材の補修が別途必要になります。

- 外観デザインの調和: 周辺の景観や古民家本来の雰囲気を壊さないよう、外壁の色や素材選びは慎重に行いましょう。漆喰壁や焼杉板など、伝統的な素材を選ぶと、より趣のある外観になります。

性能向上(耐震補強・断熱工事)

古民家リフォームにおいて、最も重要かつ費用がかかるのが、この性能向上工事です。 見た目を綺麗にするだけでは、安全で快適な暮らしは実現できません。

- 耐震補強:

- 費用相場:150万円~500万円以上

- まずは専門家による耐震診断(費用10万円~40万円)を受け、建物の現状の耐震性を正確に把握することが第一歩です。

- 主な工事内容:

- 基礎の補強: 無筋コンクリート基礎に鉄筋を追加したり、玉石基礎をコンクリートの布基礎やベタ基礎で固めたりします。

- 壁の補強: 筋交いや構造用合板を設置し、地震の横揺れに抵抗する「耐力壁」をバランス良く配置します。

- 接合部の補強: 柱と梁、土台と柱などの接合部に補強金物を設置します。

- 屋根の軽量化: 前述の通り、重い瓦屋根を軽い金属屋根に替えることは非常に有効です。

- 断熱工事:

- 費用相場:100万円~400万円

- 古民家は無断熱であることがほとんどで、夏は暑く冬は寒いのが当たり前です。断熱性を高めることは、快適性の向上だけでなく、光熱費の削減やヒートショックの予防にも繋がります。

- 主な工事箇所と工法:

- 床下: 根太の間に断熱材を充填します。

- 壁: 壁の内部に断熱材を充填します。フルリフォームの場合は比較的容易ですが、部分リフォームの場合は工事範囲が限られます。

- 天井・屋根: 天井裏に断熱材を敷き込むか、屋根の野地板の下に断熱材を施工します。

- 窓: 最も熱の出入りが大きいのが窓です。既存の窓の内側に内窓(二重窓)を設置するか、断熱性の高い複層ガラス(ペアガラス)やトリプルガラスのサッシに交換することが極めて効果的です。

これらの性能向上工事は、専門的な知識と技術を要するため、必ず古民家の構造を熟知した専門業者に依頼することが成功の鍵となります。

古民家リフォームの費用が高くなりやすい3つの理由

「なぜ古民家リフォームは新築や一般的なリフォームよりも高額になるのか?」多くの人が抱くこの疑問には、明確な理由があります。建物の構造的な特性や、求められる工事内容の違いを理解することで、費用の内訳を正しく把握できます。

① 基礎や構造の補修・補強が必要になるため

古民家リフォーム費用を押し上げる最大の要因は、「解体してみないと本当の状態が分からない」という不確実性にあります。特に、普段は見えない基礎や構造部分に、想定外の劣化や損傷が隠れているケースが非常に多いのです。

- 基礎の問題:

現在の住宅は、鉄筋コンクリート製の「布基礎」や「ベタ基礎」が標準ですが、古い古民家の多くは、礎石(玉石)の上に柱を載せただけの「玉石基礎」や、鉄筋の入っていない「無筋コンクリート基礎」が一般的です。これらの基礎は、現代の耐震基準を満たしておらず、地震の際に建物をしっかりと支えることができません。そのため、リフォームの際には、既存の基礎の内側や外側に鉄筋コンクリートを打ち増ししたり、場合によっては基礎を全面的に作り直したりする大規模な工事が必要になります。この基礎工事だけで、数百万円の費用がかかることも珍しくありません。 - 構造体の劣化:

長年の雨漏りや湿気により、土台や柱の下部が腐食しているケースも頻繁に見られます。また、床下や小屋裏がシロアリの被害に遭っていることもあります。こうした損傷は、壁や床を剥がしてみないと発見できないことがほとんどです。もし主要な柱や梁に深刻なダメージが見つかれば、部分的に交換(根継ぎ・柱替え)したり、新たな梁で補強したりする工事が必要となり、これが予期せぬ追加費用として発生します。

このように、目に見える部分を綺麗にする費用よりも、建物の安全性を確保するための「見えない部分」の補修・補強工事に、予算の大部分が充てられる可能性があるという点が、古民家リフォームの費用を複雑かつ高額にしている根本的な理由です。

② 断熱性・耐震性の向上が必須なため

現代の住宅において「当たり前」とされる断熱性や耐震性は、古民家には備わっていません。これを現代の基準まで引き上げるための性能向上工事が、費用を押し上げる二つ目の大きな理由です。

- 断熱性の欠如:

古民家は「夏を旨とすべし」という考え方で建てられており、風通しを良くするために壁の中に断熱材は入っておらず、窓も気密性の低い単層ガラスです。そのため、冬は外気と変わらないほど寒く、暖房効率も極端に悪くなります。この状態で快適に暮らすためには、床・壁・天井への断熱材の充填や、断熱サッシへの交換といった包括的な断熱工事が不可欠です。これは、単に壁紙を張り替えるのとは次元の違う、大規模な工事となります。断熱工事を行うことで、快適性が劇的に向上するだけでなく、年間の光熱費を大幅に削減できるというメリットもあります。 - 耐震性の不足:

多くの古民家が建てられたのは、建築基準法が制定される前か、旧耐震基準(1981年5月以前)の時代です。これらの建物は、震度6強から7程度の大地震に対して倒壊する危険性が指摘されています。大切な家族の命と財産を守るためには、現行の耐震基準に適合させるための耐震補強工事が絶対条件となります。前述の通り、基礎の補強、耐力壁の設置、接合部の金物補強、屋根の軽量化など、工事は多岐にわたり、専門的な構造計算に基づいた精密な設計と施工が求められます。これもまた、多額の費用を要する要因です。

新築住宅であれば、これらの性能は初めからコストに含まれています。しかし古民家リフォームでは、マイナスの状態からゼロ、そしてプラスの状態へと引き上げるための工事が必要になるため、結果的に費用が高額になるのです。

③ 特殊な建材や専門技術が必要になるため

古民家ならではの「趣」や「風格」を活かしたリフォームを目指す場合、それに応じた特殊な材料や、専門的な技術を持つ職人が必要となり、これがコストを押し上げる三つ目の理由となります。

- 特殊な建材:

既存の太い梁や柱の色合いに合わせて新しい木材を選ぶ際、一般的な建材店では手に入らない特殊な寸法の木材や、時間をかけて自然乾燥させた高品質な木材が必要になることがあります。また、壁をビニールクロスではなく伝統的な漆喰や珪藻土で仕上げたり、床に無垢材を使用したりする場合、材料費そのものが高価になります。さらに、傷んだ建具や欄間を修復・再現するにも、専門的な知識と材料が求められます。 - 専門的な技術(職人手間):

古民家のリフォームは、現代のプレカット工法(工場で木材を機械加工する手法)のように標準化されていません。建物の歪みや傾きに合わせて現場で木材を一つひとつ手で加工(手刻み)したり、既存の柱や梁との接合部を調整したりと、熟練した大工の高度な技術と多くの時間を要します。左官職人による土壁や漆喰の塗り直しも同様です。こうした専門職人の「手間賃(工賃)」は、一般的なリフォームに比べて高くなる傾向があります。

「安さ」だけを追求して、画一的な新建材や簡単な工法でリフォームを進めてしまうと、古民家が本来持っていた魅力が失われ、「ただの古い家を中途半端に直したもの」になりかねません。 古民家の価値を正しく理解し、その魅力を次世代に引き継ぐためには、こうした材料費や人件費は必要な投資と捉えるべきでしょう。

古民家リフォームで使える補助金・減税制度

高額になりがちな古民家リフォームですが、国や自治体が設けている補助金や減税制度を賢く活用することで、費用負担を大幅に軽減できる可能性があります。これらの制度は、住宅の質の向上や空き家問題の解消を目的としており、古民家リフォームの多くが対象となり得ます。ここでは、代表的な制度をご紹介します。

※補助金制度は年度ごとに内容や予算、公募期間が変更されるため、実施を検討する際には必ず国や自治体の公式サイトで最新の情報を確認してください。

国の補助金制度

国が主体となって実施している、全国で利用可能な補助金制度です。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

住宅の寿命を延ばし、良質な住宅ストックを形成することを目的とした制度です。古民家を性能向上させ、長く快適に住み続けられるようにするリフォームは、この事業の趣旨に合致しています。

- 対象となる主な工事:

- 必須工事: 劣化対策、耐震性、省エネ性のいずれかの性能向上工事

- その他の工事: バリアフリー改修、三世代同居対応改修、子育て世帯向け改修など

- 補助額:

- 工事費用等の3分の1を補助。補助上限額は、住宅の性能に応じて100万円~250万円/戸。

- 特に、耐震性のない住宅の耐震性を確保し、認定長期優良住宅の基準を満たす場合は、最大で250万円の補助が受けられる可能性があります。

- 注意点: リフォーム前にインスペクション(建物状況調査)を実施し、リフォーム後の住宅が一定の基準を満たす必要があります。

- (参照:国土交通省 長期優良住宅化リフォーム推進事業 公式サイト)

子育てエコホーム支援事業

エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯を対象に、高い省エネ性能を持つ住宅の取得や省エネ改修を支援する制度です。(2024年度の制度。後継事業が実施される可能性もあります)

- 対象者: 子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが39歳以下の世帯)。※その他の世帯もリフォームは対象

- 対象となる主な工事:

- 開口部(窓・ドア)の断熱改修、外壁・屋根・天井・床の断熱改修、エコ住宅設備の設置(高効率給湯器、節水型トイレなど)が必須。

- その他、子育て対応改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置なども対象。

- 補助上限額:

- 子育て世帯・若者夫婦世帯:原則30万円/戸(既存住宅購入を伴う場合は60万円/戸)

- その他の世帯:原則20万円/戸

- (参照:国土交通省 子育てエコホーム支援事業 公式サイト)

その他、耐震や省エネ関連の補助金

上記のほかにも、「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」や「次世代省エネ建材の実証支援事業」など、特定の性能向上工事に特化した補助金制度が存在します。リフォーム内容に合わせて、最適な制度を探してみましょう。

自治体の補助金制度

お住まいの市区町村が独自に設けている補助金制度も数多く存在します。国の制度との併用が可能な場合も多く、積極的に活用したい制度です。

- 制度の例:

- 耐震診断・耐震改修補助: 多くの自治体で実施されており、耐震診断費用の半額~全額、耐震改修費用の一部(例:上限100万円)などを補助しています。

- 空き家活用・移住定住促進補助: 空き家となっている古民家を購入してリフォームする場合に、改修費用の一部を補助する制度。

- 地元産木材利用促進補助: リフォームに地元産の木材を使用した場合に、費用の一部を補助する制度。

- 再生可能エネルギー設備導入補助: 太陽光発電システムや高効率給湯器の設置に対する補助。

これらの制度は自治体によって内容、条件、予算が大きく異なります。まずは「お住まいの市区町村名+リフォーム+補助金」や「〇〇県+耐震改修+補助金」といったキーワードで検索し、担当窓口に問い合わせてみることが重要です。

リフォームで利用できる減税制度

補助金とは別に、税金の負担を軽減できる制度もあります。主に「所得税の控除」と「固定資産税の減額」の2種類があり、どちらも確定申告が必要です。

- 所得税の控除:

- 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除): 返済期間10年以上のローンを利用して一定の要件を満たすリフォームを行った場合、年末のローン残高の0.7%が最大13年間、所得税から控除されます。

- リフォーム促進税制: ローンを利用しない場合でも、対象となるリフォーム工事(耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化)を行えば、工事費用の一定額がその年の所得税から控除されます。

- 固定資産税の減額:

- 一定の要件を満たす耐震、バリアフリー、省エネリフォームを行った場合、工事完了の翌年度分の建物の固定資産税が一定割合(1/3~2/3)減額されます。

これらの制度を利用するには、工事内容を証明する「増改築等工事証明書」などの書類が必要になります。リフォームを依頼する会社が、こうした制度の活用や書類作成に慣れているかどうかも、業者選びのポイントの一つです。

(参照:国税庁 No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)など)

古民家リフォームで利用できるローン

リフォーム費用は高額になるため、自己資金だけでは賄えないケースも多いでしょう。その際に頼りになるのが金融機関のローンです。古民家リフォームで主に利用されるローンには、「リフォームローン」と「住宅ローン(リフォーム一体型)」の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況に合ったものを選びましょう。

リフォームローン

リフォーム費用に特化した目的別ローンです。主に銀行や信販会社が取り扱っています。

- 特徴:

- 無担保型と有担保型: 一般的なのは、担保が不要な「無担保型」です。手続きが比較的スピーディで、審査も住宅ローンほど厳しくありません。一方、自宅などを担保に入れる「有担保型」は、借入可能額が大きく、金利も低くなる傾向があります。

- 金利: 住宅ローンに比べると金利は高めに設定されています(年2%~5%程度が目安)。

- 借入可能額: 無担保型の場合、500万円~1,000万円程度が上限となることが多いです。

- 返済期間: 10年~15年程度と、住宅ローンよりは短めです。

- こんな人におすすめ:

- 水回りだけなど、部分的なリフォームを検討している人

- 借入希望額が比較的少額(~1,000万円)な人

- すでに住宅を所有しており、その家のリフォームを考えている人

- 手続きを早く済ませたい人

フルリフォームには借入額が足りない可能性がありますが、小~中規模の改修には使い勝手の良いローンといえます。

住宅ローン(リフォーム一体型)

中古の古民家を購入し、その購入費用とリフォーム費用をまとめて一つのローンとして借り入れることができる商品です。

- 特徴:

- 有担保: 購入する土地と建物を担保として設定します。

- 金利: リフォームローンに比べて金利が大幅に低いのが最大のメリットです(変動金利で年0.3%~1.0%程度が目安)。

- 借入可能額: 物件の担保価値や申込者の年収によりますが、数千万円単位の大きな金額を借り入れることが可能です。

- 返済期間: 最長で35年など、長期の返済計画を組むことができます。

- 審査: 審査はリフォームローンより厳格で、物件の担保評価やリフォーム計画の内容、工務店の信頼性なども含めて総合的に判断されます。リフォームの見積書や工事請負契約書などの提出が必要です。

- こんな人におすすめ:

- これから古民家を購入して、大規模なリフォーム(フルリフォーム)を考えている人

- 総額で1,000万円以上の大きな費用がかかるリフォームを計画している人

- 月々の返済負担を抑えたい人

これから古民家を手に入れてリフォームするなら、リフォーム一体型住宅ローンが最も有利な選択肢と言えるでしょう。ただし、金融機関によっては、築年数の古い古民家への融資に消極的な場合や、リフォーム内容に条件を設けている場合があります。特に、現行の建築基準法に適合しない「既存不適格建築物」である古民家は、耐震補強工事を行うことが融資の絶対条件となるケースがほとんどです。

どちらのローンを選ぶにせよ、複数の金融機関の商品を比較検討し、金利や手数料、団信(団体信用生命保険)の内容などをしっかり確認することが重要です。リフォーム会社の担当者や、ローンに詳しいファイナンシャルプランナーに相談するのも良いでしょう。

古民家リフォームの3つのメリット

多額の費用と手間がかかる古民家リフォームですが、それを上回るほどの大きな魅力とメリットが存在します。新築住宅では決して味わうことのできない、古民家ならではの価値とは何でしょうか。ここでは、代表的な3つのメリットを掘り下げていきます。

① 新築にはない趣のあるデザインを楽しめる

古民家リフォームを選択する多くの人が挙げる、最大のメリットが、その唯一無二のデザイン性です。長い年月を経て刻まれた歴史の風格は、どんなに費用をかけても新築で再現することはできません。

- ダイナミックな構造美: 天井を高くすると現れる、黒光りする太い梁や大黒柱。これらが織りなす力強い架構は、古民家の構造そのものが持つ圧倒的なデザインです。現代の合理化された住宅では見られない、木組みの美しさをインテリアの主役として楽しむことができます。

- 素材の経年変化: 歳月を重ねた木材は、色合いに深みが増し、表面には独特の艶が生まれます。柱に残る傷や木目の風合い一つひとつが、その家の歴史を物語るアクセントとなります。こうした「時が作り出したデザイン」は、人々に安らぎと落ち着きを与えてくれます。

- 伝統的な意匠: 精巧な彫刻が施された欄間、美しい組子細工の障子、手仕事の温もりが感じられる造作建具など、日本の職人技が光る意匠が随所に残されています。これらを大切に受け継ぎ、現代的なデザインと融合させることで、世界に一つだけのオリジナリティあふれる空間を創造できます。

古民家リフォームは、過去と現在をつなぐクリエイティブな作業です。古いものの良さを尊重しながら、自分の価値観やライフスタイルを反映させた住まいづくりができることは、何物にも代えがたい喜びとなるでしょう。

② 高品質で耐久性のある木材が使われている

見た目の美しさだけでなく、古民家を構成する「素材」そのものにも大きな価値があります。特に、構造材として使われている木材は、現代では非常に希少なものです。

- 良質な国産材: かつての日本の家づくりでは、その土地の気候で育った木材を使うのが当たり前でした。ケヤキ、ヒノキ、マツ、スギなど、木目が美しく耐久性に優れた国産の良材が、柱や梁としてふんだんに使われています。これらは現在、非常に高価で入手が困難な木材です。

- 木材の強度: 木材は、伐採されてから数十年、数百年という時間をかけて、内部の水分がゆっくりと抜けていく過程で、強度と硬度が増していくという性質を持っています。特に、昔ながらの工法で時間をかけて自然乾燥させられた木材は、非常に安定しており、歪みや割れが起こりにくいのが特徴です。「適切にメンテナンスされていれば100年、200年もつ」と言われるのは、この高品質な木材と、その特性を活かした伝統構法のおかげなのです。

建物の骨格となる構造材がこれほど強靭であることは、リフォームを行う上で大きなアドバンテージです。構造を活かしながら内装や設備を更新していくことで、まさに「サステナブル(持続可能)」な住まいを実現できます。

③ 固定資産税が安くなる可能性がある

新築住宅と比較した場合、経済的なメリットとして固定資産税の安さが挙げられます。

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地と建物の所有者に対して課される税金で、その額は「固定資産税評価額」に基づいて算出されます。建物の評価額は、築年数が経過するにつれて減少していきます。これを「経年減点補正」と呼びます。

木造住宅の場合、法定耐用年数(22年)を過ぎると、評価額は新築時の20%まで下がり、それ以降は基本的に価値が下がらないとされています。多くの古民家は、すでにこの築年数を大幅に超えているため、建物の固定資産税評価額が非常に低くなっているか、ほぼゼロに近い状態です。

そのため、同程度の規模の新築住宅を購入した場合と比較して、毎年の固定資産税の負担が大幅に軽くなる可能性があります。これは、長期的なランニングコストを考える上で、見逃せないメリットといえるでしょう。

ただし、注意点もあります。フルリフォームのような大規模な改修を行った場合、建物の価値が向上したとみなされ、自治体による家屋調査が入り、固定資産税評価額が再評価される可能性があります。 その結果、リフォーム前よりも税額が上がることも考えられます。それでも、同規模の新築住宅よりは安く収まるケースがほとんどですが、事前にリフォーム会社や自治体に確認しておくと安心です。

古民家リフォームの4つのデメリット

魅力的なメリットがある一方で、古民家リフォームには必ず向き合わなければならないデメリットや課題も存在します。これらを事前に正しく理解し、対策を講じることが、後悔しないリフォームの鍵となります。

① 耐震性や断熱性が低い場合が多い

これは「費用が高くなる理由」とも直結する、古民家が抱える最も大きな課題です。

- 耐震性の問題:

前述の通り、多くの古民家は現行の耐震基準を満たしていません。伝統構法は揺れを吸収する「免震」的な考え方で作られていますが、現代の建築基準法が求める「耐震(揺れに耐える)」性能とは異なります。特に、壁量が少なく、基礎が弱い建物は、大きな地震の際に倒壊するリスクを否定できません。安全な暮らしを確保するためには、耐震診断とそれに基づく適切な補強工事が不可欠であり、これを怠ることは絶対に避けるべきです。 - 断熱性の問題:

無断熱の古民家は、外気の影響を直接受けます。夏は日差しで熱せられた屋根からの熱が室内に伝わり、冬は壁や窓、床下から冷気が侵入し、底冷えします。これは単に「暑い・寒い」という快適性の問題だけではありません。室内での急激な温度変化は、心筋梗塞や脳卒中の引き金となる「ヒートショック」のリスクを高めます。 また、暖房をつけても熱がどんどん逃げていくため、光熱費が非常に高額になるという経済的なデメリットも生じます。快適で健康的な生活と、省エネを実現するためには、断熱工事が必須となります。

② 現代の生活に合わない間取りや設備

古民家が建てられた時代の暮らしと、現代の私たちのライフスタイルは大きく異なります。そのため、間取りや設備に不便さを感じることが多くあります。

- 間取りの問題:

田の字型に配置された和室は、襖を開け放てば大空間になる一方で、プライバシーの確保が難しいという側面があります。廊下がなく部屋同士が直接つながっているため、家族それぞれの個室を確保しにくい構造です。また、現代の住宅のように家事動線が考慮されていないため、キッチンから洗面所、物干し場までが遠いなど、日々の家事が非効率になりがちです。 - 設備の問題:

キッチンが土間にあったり、浴室やトイレが母屋から離れた場所に設置されていたりすることがあります。また、電気のアンペア数が小さく、コンセントの数も少ないため、多くの現代家電を同時に使用するには容量が足りません。天井が低く、背の高い人には圧迫感がある、収納スペースが押入れしかなく不足している、といった点もよく挙げられるデメリットです。これらの不便を解消するためには、間取りの変更や水回りの移設、電気幹線工事など、大規模な改修が必要になります。

③ シロアリなどの害虫対策が必要なことがある

木造住宅である古民家にとって、シロアリは天敵です。特に、床下が低く、地面からの湿気が上がりやすい構造の古民家は、シロアリや木材を腐らせる腐朽菌が発生しやすい環境にあります。

購入前やリフォーム前に専門家による床下診断(インスペクション)を行うことが非常に重要です。もし被害が発見された場合、駆除費用や防蟻処理費用がかかるだけでなく、被害の程度によっては土台や柱などの構造材を交換する必要が生じ、これが数十万~数百万円単位の想定外の出費につながる可能性があります。

見た目はしっかりしているように見えても、内部で被害が進行しているケースは少なくありません。「シロアリ対策は必須の初期投資」と捉え、リフォーム計画に必ず組み込んでおくべき項目です。

④ 工期が長くなりやすい

新築住宅や一般的な住宅のリフォームと比較して、古民家リフォームは工期が長くなる傾向があります。

- 不確定要素の多さ: 最大の理由は、解体してみないと分からない問題が多いことです。工事の途中で構造材の腐食や想定外の欠陥が見つかれば、その対応のために追加の設計や工事が必要になり、全体のスケジュールが遅延します。

- 手仕事の多さ: プレカットされた建材を組み立てる現代の工法とは異なり、建物の歪みに合わせて職人が手作業で木材を加工する工程が多く、時間がかかります。漆喰塗りなどの左官工事も、乾燥時間を十分に確保する必要があります。

- 工期の目安: 部分的なリフォームでも2~4ヶ月、フルリフォームとなると半年から1年、あるいはそれ以上かかることも覚悟しておく必要があります。

工期が長引くということは、その分、仮住まいの家賃やトランクルームの費用といった追加コストが発生することも意味します。資金計画を立てる際には、こうした工期の延長リスクも考慮に入れておくことが重要です。

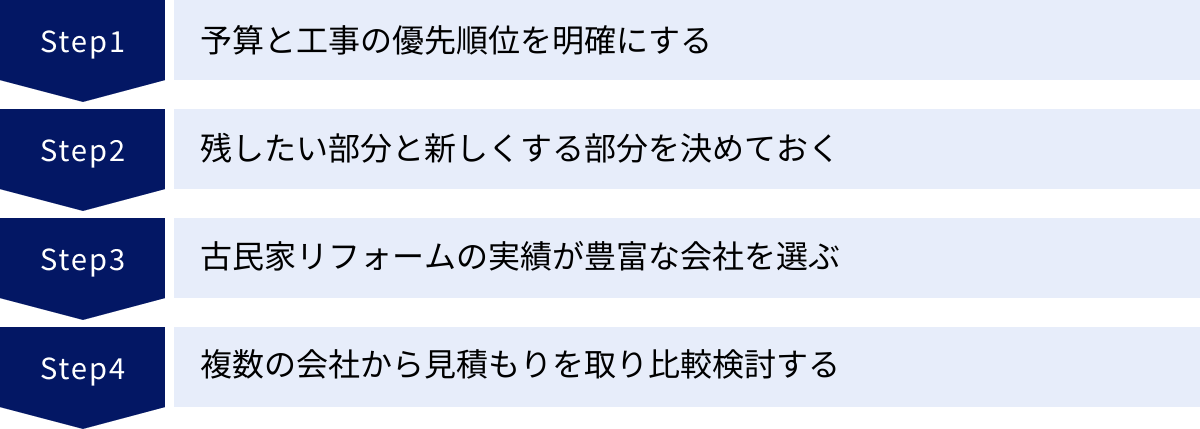

古民家リフォームで失敗しないための4つのコツ

古民家リフォームは、多くの時間と費用、そして情熱を要する一大プロジェクトです。その価値を最大限に引き出し、後悔のない住まいを実現するためには、計画段階での準備が何よりも重要になります。ここでは、失敗を避けるための4つの重要なコツをご紹介します。

① 予算と工事の優先順位を明確にする

これは、古民家リフォームを成功させるための最も重要なステップです。 夢や理想が膨らみがちですが、まずは現実的な資金計画から始めましょう。

- 総予算の上限を決める: 自己資金はいくら用意できるか、ローンはいくらまで借りられそうか、親からの援助はあるかなどを洗い出し、リフォームにかけられる総予算の上限を明確に設定します。この時、絶対に忘れてはならないのが「予備費」の確保です。古民家リフォームには想定外の追加工事がつきものです。総予算の中から、必ず10%~20%程度を予備費として確保しておきましょう。 これがないと、問題が見つかった際に対応できなくなったり、他の部分を妥協せざるを得なくなったりします。

- 工事の優先順位(MUSTとWANT)をつける:

やりたい工事をすべてリストアップし、それを「絶対に必要な工事(MUST)」と「できればやりたい工事(WANT)」に仕分けします。- MUST(絶対条件): 安全性・快適性・生命維持に関わる工事です。

- 例:耐震補強、雨漏り修繕、シロアリ対策、断熱工事、給排水管の更新など。

- WANT(希望条件): デザイン性や利便性を高める工事です。

- 例:ハイグレードなキッチン、無垢材の床、造作家具、ウッドデッキの設置など。

- MUST(絶対条件): 安全性・快適性・生命維持に関わる工事です。

予算が限られている場合、まずはMUSTの工事を最優先で計画に盛り込み、残った予算でWANTの工事をどこまで実現できるか検討します。この優先順位が明確であれば、リフォーム会社との打ち合わせもスムーズに進み、予算オーバーを防ぐことができます。

② 残したい部分と新しくする部分を決めておく

古民家リフォームの魅力は、古いものと新しいものの融合にあります。何を残し、何を新しくするのか、そのメリハリをつけることが、満足度の高い空間を創り出す鍵です。

- 「家の宝物」をリストアップする:

リフォームを始める前に、家族でその古民家をじっくりと観察し、「この家のどこに価値を感じ、どこを気に入っているのか」を話し合いましょう。 そして、残したい部分を具体的にリストアップします。- 例:「リビングから見えるこの太い梁は絶対に残したい」「この透かし彫りの欄間は新しい和室で再利用したい」「玄関の土間は雰囲気が良いので活かしたい」など。

- 想いをリフォーム会社に伝える:

この「残したいものリスト」を設計の初期段階でリフォーム会社に正確に伝えることで、デザインの方向性が共有され、「残してほしかった柱が撤去されてしまった」といった悲劇を防ぐことができます。 - 機能性とデザイン性のバランスをとる:

すべてを古いまま残すのが良いとは限りません。例えば、風格のある柱や梁は残しつつも、毎日使うキッチンや浴室などの水回りは、掃除がしやすく機能的な最新の設備を導入する。あるいは、気密性が求められる窓は高性能なサッシに交換し、趣のある古い建具は室内の間仕切りとして再利用する。このように、デザインとして残したい部分と、生活の利便性や快適性のために新しくする部分を戦略的に分けることが、賢いリフォームの進め方です。

③ 古民家リフォームの実績が豊富な会社を選ぶ

古民家リフォームは、一般的なリフォームとは全く異なる専門知識と技術が求められます。 そのため、業者選びがプロジェクトの成否を分けるといっても過言ではありません。

- 専門性の違い:

新築や通常のリフォームを主に行っている会社は、現代の工法(在来工法やツーバイフォー工法)には精通していても、古民家の伝統構法に関する知識が乏しい場合があります。伝統構法は、木の特性を読み、手刻みで加工し、金物に頼らずに構造を組むという特殊な技術です。この構造を理解していないと、不適切な補強を行って逆に建物を弱らせてしまったり、古材の良さを活かせなかったりする危険があります。 - 実績豊富な会社の探し方:

- 施工事例を確認する: 会社のウェブサイトやパンフレットで、古民家リフォームの施工事例が豊富に掲載されているかを確認します。ビフォーアフターの写真だけでなく、どのような考えで設計し、どんな課題をどう解決したのか、といったストーリーが語られていると、より信頼できます。

- 専門の建築家や工務店を探す: 「古民家再生」や「古民家リフォーム」を専門に掲げている設計事務所や工務店を探しましょう。こうした会社は、古材の調達ルートや、伝統技術を持つ職人とのネットワークを持っていることが多いです。

- 完成見学会やOB施主訪問に参加する: 実際にその会社が手がけた物件を見学できる機会があれば、積極的に参加しましょう。写真だけでは分からない空間の雰囲気や、施工の品質を自分の目で確かめることができます。

デザインの好みだけでなく、建物の構造をしっかりと理解し、安全性を確保した上で、古民家の魅力を最大限に引き出す提案をしてくれる会社を選びましょう。

④ 複数の会社から見積もりを取り比較検討する

気になるリフォーム会社を2~3社に絞り込んだら、必ず複数の会社から見積もり(相見積もり)を取りましょう。これは、適正な価格を把握し、信頼できるパートナーを見極めるための重要なプロセスです。

- 比較すべきポイント:

- 総額の安さだけで判断しない: 見積もり金額が一番安いという理由だけで選ぶのは非常に危険です。安さの裏には、必要な工事が項目から漏れていたり、質の低い建材が使われていたり、後から高額な追加費用を請求されたりするリスクが隠れているかもしれません。

- 見積書の内訳の細かさ: 「〇〇工事一式」といった大雑把な表記が多い見積書は要注意です。 信頼できる会社の見積書は、「〇〇工事」の中に、どのような材料をどれくらいの量(数量)使い、単価はいくらで、工賃はいくらか、といった詳細な内訳が明記されています。この詳細さが、工事内容の透明性と会社の誠実さを示します。

- 提案内容の質: 同じ要望を伝えても、会社によって提案してくるプランは異なります。こちらの想いを汲み取り、プロの視点からさらに良いアイデアを提案してくれるか、デメリットやリスクについても正直に説明してくれるか、といった提案の質を比較しましょう。

相見積もりを取ることで、各社の強みや考え方の違いが明確になります。手間はかかりますが、納得のいくリフォームを実現するためには欠かせないステップです。

信頼できるリフォーム会社の選び方

「失敗しないためのコツ」でも触れましたが、パートナーとなるリフォーム会社選びは、古民家リフォームの成功を左右する最重要課題です。ここでは、さらに一歩踏み込んで、信頼できる会社を見極めるための具体的なチェックポイントを解説します。

古民家の構造に関する専門知識があるか

これが最も基本的な条件です。打ち合わせの際に、以下の点を確認してみましょう。

- 伝統構法への理解度:

「この家の構造は伝統構法ですね。柱と梁の木組みで地震の揺れを逃がす『柔構造』なので、筋交いをむやみに入れるのではなく、全体のバランスを見ながら耐力壁を配置する必要があります」といったように、伝統構法と現代の在来工法の違いを理解した上で、具体的な補強方法を説明できるかを確認します。構造に関する質問に対して、曖昧な返答しかできない会社は避けるべきです。 - 建物の現状を的確に診断できるか:

最初の現地調査の際に、家の傾きや基礎の状態、雨漏りの痕跡、木材の腐食の可能性など、建物の弱点や課題を専門家の目で的確に指摘できるかも重要なポイントです。「大丈夫でしょう」「やってみないと分かりません」と安易に言うのではなく、リスクを想定し、複数の可能性を示してくれる会社は信頼できます。 - 資格の有無:

担当者が「一級建築士」「二級建築士」や、既存住宅の状況調査を行う専門家である「既存住宅状況調査技術者」などの資格を持っているかどうかも、一つの判断材料になります。資格が全てではありませんが、一定の知識レベルを担保する指標となります。

施工実績を確認する

会社のウェブサイトや資料で見る施工事例は重要ですが、それだけでは十分ではありません。可能であれば、より深く実績を確認しましょう。

- 詳細な事例の提示を求める:

気になる施工事例があれば、「このお宅では、耐震補強は具体的にどのように行ったのですか?」「断熱工事で苦労した点はありましたか?」など、より詳細な情報を求めてみましょう。具体的なプロセスを自信を持って説明できる会社は、実際に質の高い工事を行っている可能性が高いです。 - OB施主訪問(見学)を依頼する:

最も効果的なのが、その会社が実際にリフォームを手がけたOB施主のお宅を訪問させてもらうことです。 これを快くセッティングしてくれる会社は、施主と良好な関係を築けており、自社の仕事に自信を持っている証拠です。実際に住んでいる人から、デザインの満足度はもちろん、「冬の寒さはどうですか?」「工事中の会社の対応はどうでしたか?」といったリアルな声を聞くことができます。これは、何よりも信頼できる情報源となります。

見積もりの内容が詳細で明確か

見積書は、その会社の誠実さや仕事の丁寧さを映す鏡です。総額だけでなく、その中身を徹底的にチェックしましょう。

- 良い見積もりの条件:

- 工事項目が細分化されている(例:「木工事」の中に「土台敷き」「柱建て」「梁掛け」など)。

- 各項目に、使用する建材のメーカー名、商品名、品番、数量、単価が明記されている。

- 「諸経費」の内訳(現場管理費、運搬費、保険料など)が分かるようになっている。

- 工事の範囲(どこからどこまでが今回の工事に含まれるか)が明確に記載されている。

- 悪い見積もりの例:

- 「内装工事一式」「設備工事一式」など、どんぶり勘定の項目が多い。

- 使用する建材が「〇〇相当品」などと曖昧に記載されている。

- 数量や単価の記載がない。

見積書に不明な点があれば、遠慮なく質問しましょう。その質問に対して、担当者が面倒くさがらず、根拠を持って丁寧に説明してくれるかどうかは、その会社と長く付き合っていけるかを見極める重要な試金石です。

担当者との相性や対応は良いか

古民家リフォームは、短い期間では終わりません。打ち合わせから工事完了、そしてアフターメンテナンスまで、担当者とは長い付き合いになります。そのため、技術力や価格だけでなく、人としての相性も非常に重要です。

- コミュニケーションの質:

- こちらの想いを親身に聞いてくれるか: 「こんな暮らしがしたい」「この家のこの部分が好きだ」といった抽象的な想いを、丁寧にヒアリングし、設計に反映しようとしてくれる姿勢があるか。

- 専門用語を分かりやすく説明してくれるか: 専門的な内容を一方的に話すのではなく、こちらの知識レベルに合わせて、平易な言葉で噛み砕いて説明してくれるか。

- レスポンスの速さと丁寧さ: 質問や相談に対する返信が迅速で、対応が丁寧か。小さな不安にも誠実に向き合ってくれる担当者は信頼できます。

最終的には、「この人になら、大切な家の未来を託せる」「何でも相談できる」と心から思えるかどうかが決め手になります。技術的な要件をクリアした上で、最後はご自身の直感を信じて、最高のパートナーを見つけてください。