日本の原風景ともいえる古民家。太い梁や柱がもたらす重厚感、職人の手仕事が光る建具、そして長い年月を経て刻まれた独特の風合いは、現代の住宅では得難い魅力に満ちています。その一方で、耐震性や断熱性の低さ、現代のライフスタイルに合わない間取りなど、快適に暮らすためには解決すべき課題も少なくありません。

こうした古民家ならではの課題を解決し、その魅力を最大限に活かしながら現代に蘇らせる手法が「古民家再生」です。空き家問題が社会的な課題となる中、古民家を次世代に受け継ぐための選択肢として、今改めて注目を集めています。

しかし、いざ古民家再生を検討しようとすると、「一体どれくらいの費用がかかるのだろう?」「どんな工事が必要になるのか分からない」「補助金や税金の優遇はあるのか?」といった、費用に関する疑問や不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、古民家再生を検討している方々が抱えるそうした疑問や不安を解消するため、以下の点を網羅的に解説します。

- 古民家再生の定義とリフォーム・リノベーションとの違い

- 規模別・工事内容別の詳細な費用相場

- 費用が高額になりがちなケースとその理由

- 具体的なイメージを掴むための再生実例10選

- 古民家再生のメリット・デメリット

- 活用できる補助金・助成金制度や税金の知識

- 後悔しないための業者選びと再生の進め方

古民家再生は、単なる住宅の改修に留まりません。その土地の歴史や文化を受け継ぎ、新たな価値を創造するプロジェクトです。この記事が、あなたの古民家再生プロジェクトを成功に導くための一助となれば幸いです。

目次

古民家再生とは

近年、雑誌やテレビ、ウェブメディアなどで頻繁に目にするようになった「古民家再生」という言葉。どこか懐かしく、温かみのある響きを持つこの言葉ですが、具体的にどのような意味を持つのか、リフォームやリノベーションとどう違うのか、正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。ここでは、古民家再生の基本的な概念を深く掘り下げて解説します。

古民家の定義

まず、「古民家」とはどのような建物を指すのでしょうか。実は、建築基準法などの法律で「古民家」の明確な定義は存在しません。一般的には、建築されてから長い年月が経過した、日本の伝統的な建築様式を持つ民家を指す言葉として使われています。

具体的には、不動産ポータルサイトや建築業界では、以下のような特徴を持つ建物を「古民家」と呼ぶことが多いようです。

- 築年数: 概ね、建築後50年以上経過していること。これは、戦前の建築基準法が大きく変わる前の建物、つまり旧耐震基準で建てられた建物の多くが該当する時期です。

- 建築工法: 釘や金物を多用する現代の「在来工法(木造軸組構法)」とは異なり、柱や梁といった木材を組み上げて構造をつくる「伝統的構法(伝統工法)」で建てられていること。木材の特性を活かした柔軟な構造が特徴です。

- 建材: 主要な構造材にケヤキやヒノキといった良質な木材が使われ、壁は土壁や漆喰、屋根は茅葺きや日本瓦、床は板の間や畳といった自然素材で構成されていること。

これらの特徴を持つ建物は、単に古いだけでなく、その時代の職人技や生活様式、地域の文化を今に伝える貴重な建築遺産といえます。そのため、文化庁が定める「登録有形文化財」に登録されている古民家も存在します。古民家が持つ価値は、単なる住居としての機能だけでなく、歴史的・文化的な価値にもあるのです。

リフォームやリノベーションとの違い

古民家を改修する際、「リフォーム」「リノベーション」「再生」という言葉が使われますが、これらは似ているようで意味合いが異なります。それぞれの違いを理解することが、古民家再生の本質を掴む鍵となります。

| 用語 | 目的 | 工事のイメージ |

|---|---|---|

| リフォーム (Reform) | 原状回復・部分的な修繕 | 老朽化した部分を新築に近い状態に戻す。壁紙の張り替え、キッチン設備の交換など。マイナスをゼロに戻すイメージ。 |

| リノベーション (Renovation) | 機能・価値の向上 | 間取りの変更、耐震性・断熱性の向上など、既存の建物に新たな付加価値を与える。マイナスをプラスに変えるイメージ。 |

| 古民家再生 (Saisei) | 歴史的価値の継承と現代への適合 | 古い柱や梁、建具などの魅力を活かしつつ、現代の生活に合わせて耐震性や断熱性、設備を刷新する。建物の持つ物語を尊重し、次世代に受け継ぐ。 |

リフォームは、英語の「Reform」が語源で、「改良・改善」を意味しますが、日本の建築業界では主に「老朽化した部分を元に戻す」という原状回復の意味合いで使われます。例えば、剥がれてきた壁紙を張り替えたり、壊れた給湯器を新しいものに交換したりする工事がこれにあたります。

リノベーションは、「Renovation(刷新・修復)」を語源とし、既存の建物に大規模な工事を行い、性能や価値を向上させることを指します。間取りを全面的に変更して広いリビングをつくったり、耐震補強や断熱改修を行って住宅性能を高めたりする工事が代表例です。

そして「古民家再生」は、このリノベーションの一種と捉えることができますが、より深い意味合いを持っています。それは、単に建物を新しくするのではなく、その古民家が持つ歴史や文化的価値、独特の雰囲気を最大限に尊重し、未来へと継承していくという思想が根底にある点です。

具体的には、煤で黒光りする太い大黒柱や梁をあえて見せるデザインにしたり、繊細な細工が施された欄間や建具を修復して再利用したりします。その上で、現代人が快適かつ安全に暮らせるよう、耐震性の強化、断熱性能の向上、最新の水回り設備の導入などを同時に行います。

つまり、古民家再生とは、「古き良きものを活かし、新しい価値を加える」という、過去と未来を繋ぐ架け橋のような行為なのです。それは、単なるスクラップ&ビルド(建て替え)とは対極にある、サステナブルな住まいのあり方であり、日本の建築文化を守り育てるための重要な取り組みといえるでしょう。

古民家再生にかかる費用の相場

古民家再生を検討する上で最も気になるのが、やはり「費用」ではないでしょうか。古民家は一軒一軒の状態が大きく異なるため、費用もケースバイケースとなりがちですが、ある程度の相場観を知っておくことは、資金計画を立てる上で非常に重要です。ここでは、全面的なリノベーションと部分的なリフォームに分けて、費用の目安を解説します。

全面リノベーションする場合の費用相場

古民家の間取りや設備を全面的に見直し、現代の生活スタイルに合わせて大規模な改修を行う場合、その費用は坪単価で50万円〜100万円程度がひとつの目安となります。もちろん、これはあくまで一般的な相場で、建物の劣化状況や工事内容、使用する建材のグレードによって大きく変動します。

例えば、延床面積が40坪(約132㎡)の古民家を全面リノベーションする場合、単純計算で以下のようになります。

- 坪単価50万円の場合: 40坪 × 50万円 = 2,000万円

- 坪単価80万円の場合: 40坪 × 80万円 = 3,200万円

- 坪単価100万円の場合: 40坪 × 100万円 = 4,000万円

このように、同じ面積でも仕様によって倍近い費用の差が生まれる可能性があります。特に、構造躯体の損傷が激しく大規模な補強が必要な場合や、茅葺き屋根の葺き替え、最高級の設備機器の導入など、特殊な工事やハイグレードな仕様を求めると、坪単価が100万円を超えるケースも珍しくありません。

新築と比較すると、建物本体の工事費だけを見れば同等か、場合によってはそれ以上になることもあります。しかし、古民家再生の場合は、土地を新たに購入する必要がない(既に所有している場合)、あるいは比較的安価な中古物件として購入できるため、土地代を含めた総額では新築よりも費用を抑えられる可能性があります。

部分的にリフォームする場合の費用相場

全面的なリノベーションではなく、特に気になる箇所だけを部分的に改修することも可能です。予算を抑えつつ、住み心地を改善したい場合に有効な選択肢です。以下に、主要な工事箇所ごとの費用相場をまとめました。

| 工事箇所 | 工事内容の例 | 費用相場の目安 |

|---|---|---|

| キッチン | システムキッチンへの交換、壁・床の張り替え | 50万円 ~ 200万円 |

| 浴室 | 在来工法からユニットバスへの交換 | 50万円 ~ 200万円 |

| トイレ | 和式から洋式への交換、内装工事 | 20万円 ~ 50万円 |

| 屋根 | 瓦の葺き替え、カバー工法、漆喰補修 | 100万円 ~ 300万円 |

| 外壁 | 塗装、サイディング張り、漆喰の塗り替え | 80万円 ~ 250万円 |

| 耐震補強 | 耐力壁の設置、金物補強(※規模による) | 100万円 ~ 500万円以上 |

| 断熱改修 | 床・壁・天井への断熱材施工、窓の交換 | 50万円 ~ 300万円 |

これらの費用は、あくまで単体で工事を行った場合の目安です。例えば、キッチンと浴室の交換を同時に行う場合、給排水工事などをまとめて行えるため、それぞれを別々に発注するよりも割安になることがあります。

また、古民家特有の注意点として、表面上は見えない部分に問題が隠れている可能性があります。例えば、浴室を解体してみたら土台が腐っていた、壁を剥がしたら柱がシロアリに食われていた、といったケースです。こうした予期せぬ問題が発見されると、追加の補修費用が発生するため、見積もり金額に加えて、工事費の10%〜20%程度の予備費を見ておくと安心です。

古民家再生の費用は、どこまで手を入れるか、どのような仕様にするかによって大きく変わります。まずは専門家による建物の診断(インスペクション)を受け、現状を正確に把握した上で、優先順位をつけながら計画を進めることが、予算オーバーを防ぐための重要なポイントとなります。

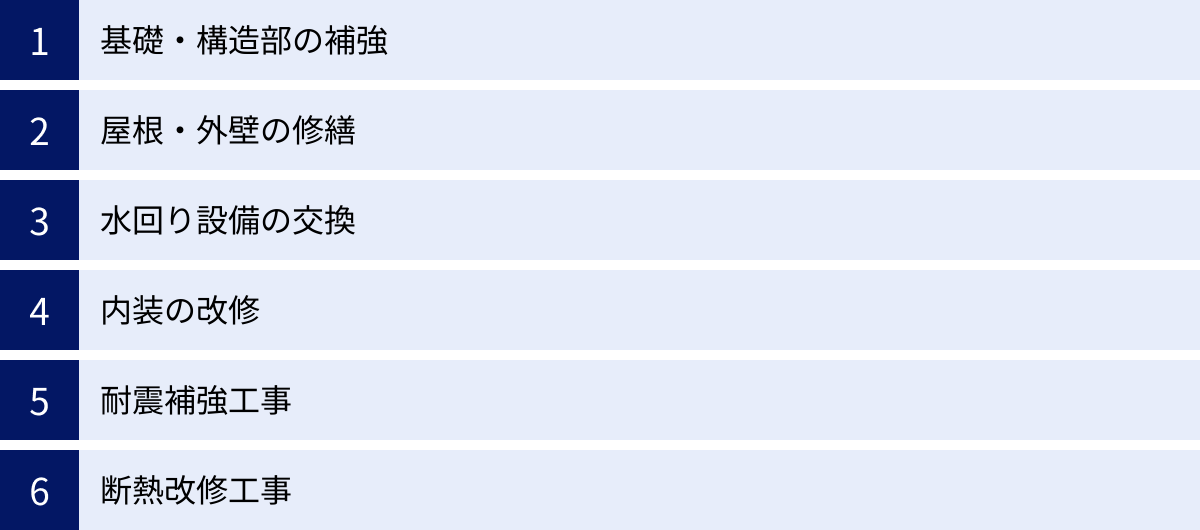

【工事内容別】古民家再生の費用内訳

古民家再生の総額は、さまざまな工事費用の積み重ねによって決まります。ここでは、主要な工事内容ごとに、どのような作業が行われ、どれくらいの費用がかかるのか、その内訳をより詳しく見ていきましょう。具体的な工事内容を理解することで、見積書の内容を正しく評価し、必要な工事とそうでない工事を見極める手助けになります。

基礎・構造部の補強

古民家の足元を支える基礎や、建物の骨格である構造部(柱・梁など)は、安全性に直結する最も重要な部分です。

多くの古民家では、現代の「鉄筋コンクリートベタ基礎」とは異なり、「玉石基礎」や「束石基礎」といった簡易な基礎が採用されています。これは、地震の揺れをガチガチに固めて耐えるのではなく、ある程度揺れることで力を逃がすという伝統構法の思想に基づいています。

しかし、現代の耐震基準を満たし、安心して暮らすためには補強が不可欠です。

- 工事内容:

- 基礎の新設・補強: 建物をジャッキアップで持ち上げ、その下に鉄筋コンクリートのベタ基礎を新たに打設する方法が最も確実です。部分的にコンクリートで補強する方法もあります。

- 構造材の補修・交換: シロアリ被害や腐食によって劣化した柱や土台を、新しい木材に交換(根継ぎ・柱替え)したり、補強金物や炭素繊維シートで強化したりします。

- 費用相場: 100万円~500万円以上

- 基礎の新設は大規模な工事となるため、300万円を超えることも珍しくありません。構造材の劣化が広範囲に及んでいる場合も、費用は高額になります。

屋根・外壁の修繕

風雨や紫外線に常にさらされる屋根と外壁は、建物を守るための重要な鎧です。経年劣化が進んでいることが多く、雨漏りなどを防ぐためにも優先度の高い工事といえます。

- 工事内容:

- 屋根: 既存の屋根材を撤去して新しいものに葺き替える「葺き替え」や、既存の屋根の上に新しい屋根材を被せる「カバー工法」があります。瓦屋根の漆喰補修や、部分的な差し替えなども行われます。古民家の象徴である茅葺き屋根を維持する場合は、専門の職人が必要となり、数百万〜1,000万円単位の費用がかかることもあります。現代的なガルバリウム鋼板などに葺き替える選択肢も一般的です。

- 外壁: 土壁や漆喰壁の塗り直し、ひび割れの補修、板張りの張り替えや塗装などが主な工事です。既存の外壁の上にサイディングなどを張る方法もあります。

- 費用相場:

- 屋根: 100万円~300万円(※茅葺き屋根は除く)

- 外壁: 80万円~250万円

水回り設備の交換(キッチン・浴室・トイレ)

古民家では、水回り設備が現代の生活に合っていないケースがほとんどです。土間にあったかまど(キッチン)、タイル張りの寒い在来工法浴室、和式トイレなどは、快適な暮らしのために一新したい箇所でしょう。

- 工事内容:

- キッチン: システムキッチンへの交換が主流です。壁付けから対面式への変更など、レイアウト変更も伴う場合は費用が上がります。

- 浴室: 保温性が高く掃除もしやすいユニットバスへの交換が一般的です。土台の腐食を防ぐためにも効果的です。

- トイレ: 和式から節水型の洋式トイレへ交換します。給排水管の移設が必要な場合は費用が加算されます。

- 給排水管工事: 古い配管(鉄管など)は錆や詰まりのリスクがあるため、樹脂製の新しい配管に交換することが推奨されます。この配管工事が意外な高額ポイントになることがあります。

- 費用相場:

- キッチン・浴室・トイレの3点セット交換: 150万円~300万円(設備のグレードや工事範囲による)

内装の改修

古民家ならではの趣を最も感じられるのが内装です。既存の良さを活かしつつ、快適性を高める工夫が求められます。

- 工事内容:

- 床: 畳からフローリングへの変更、床の水平を取り直すための下地調整、床暖房の設置など。傷んだ床板の張り替えも行います。

- 壁: 既存の土壁や漆喰の良さを活かして左官職人が塗り直す方法と、上から石膏ボードを張ってクロス仕上げや塗装仕上げにする方法があります。

- 天井: 煤で黒くなった天井をきれいにクリーニングしたり、竿縁天井などを活かしたりします。天井を撤去して、立派な梁を見せる「吹き抜け」にするデザインも人気です。

- 費用相場: 100万円~500万円

- 内装はこだわるほど費用が上がります。無垢材のフローリングや珪藻土の塗り壁など、自然素材を選ぶと高価になる傾向があります。

耐震補強工事

1981年(昭和56年)以前に建てられた古民家は、旧耐震基準で設計されているため、大地震に備えた耐震補強が極めて重要です。

- 工事内容:

- 耐震診断: まずは専門家による耐震診断を行い、建物のどこが弱いのかを正確に把握します。費用は10万円~40万円程度です。

- 補強工事: 診断結果に基づき、筋交いの入った「耐力壁」をバランス良く配置したり、柱と梁の接合部を金物で補強したりします。基礎と土台をアンカーボルトで緊結することも重要です。揺れを吸収する「制震ダンパー」の設置も有効です。

- 費用相場: 100万円~500万円以上

- 自治体によっては耐震診断や耐震補強工事に補助金が出る場合があります。

断熱改修工事

古民家は「夏は涼しいが冬は寒い」とよく言われます。これは、壁の中に断熱材が入っておらず、窓も単層ガラスで隙間が多いためです。一年を通して快適に過ごすためには断熱改修が欠かせません。

- 工事内容:

- 床・壁・天井: 床下、壁の中、天井裏(または屋根裏)に、グラスウールやセルロースファイバーといった断熱材を充填します。

- 窓: 熱の出入りが最も大きいのは窓です。既存の窓の内側にもう一つ窓を設置する「内窓(二重窓)」や、ガラスを複層ガラス(ペアガラス)に交換する方法が効果的です。

- 費用相場: 50万円~300万円

- どこまで徹底的に行うかで費用は大きく変わります。窓の断熱化は費用対効果が高い工事としておすすめです。

これらの工事は、単独で行うよりも複数まとめて実施する方が、足場の設置費用や人件費を効率化できるため、トータルコストを抑えられる場合があります。

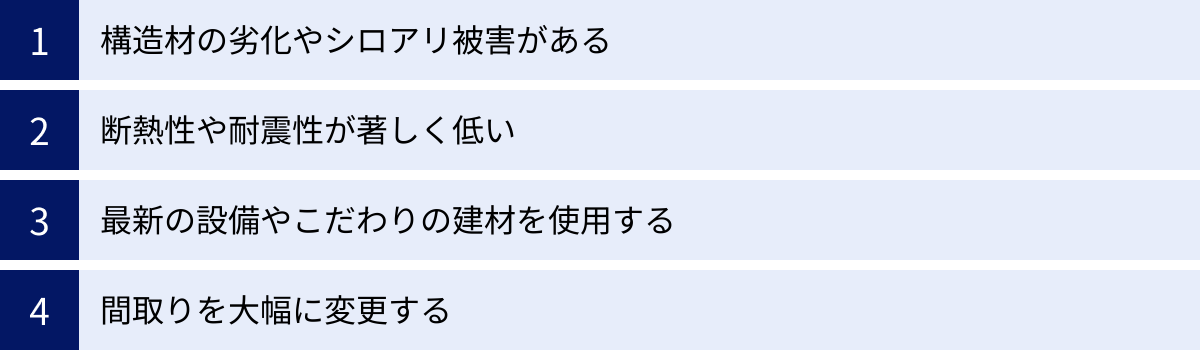

古民家再生の費用が高額になるケース

古民家再生は魅力的な選択肢ですが、予想外に費用がかさみ、計画が頓挫してしまうケースも残念ながら存在します。どのような場合に費用が高額になりやすいのか、その典型的なパターンを事前に知っておくことで、リスクを回避しやすくなります。ここでは、費用が高騰する主な要因を4つ解説します。

構造材の劣化やシロアリ被害がある

古民家再生で最も費用を左右する不確定要素が、解体後に明らかになる構造躯体の状態です。見た目には立派な柱や梁も、内部がシロアリに食い荒らされていたり、長年の雨漏りによって腐食していたりすることがあります。

- 具体的な状況:

- 床下や壁の内部など、普段は見えない場所で被害が進行している。

- 特に湿気の多い水回り(浴室、トイレ、キッチン)の土台や柱は劣化しやすい。

- 屋根からの雨漏りが原因で、小屋組や梁が腐っている。

- 高額になる理由:

- 構造の根幹に関わる部分であるため、補修・交換工事が必須となる。

- 劣化した柱や土台を交換するには、建物をジャッキで持ち上げるなど大掛かりな作業が必要になる。

- 被害が広範囲に及んでいる場合、交換する木材の量も増え、熟練した大工の技術も求められるため、人件費・材料費ともに高騰する。

- シロアリ被害の場合は、駆除と防蟻処理の費用も別途必要となる。

これを防ぐには、契約前の詳細な現地調査(インスペクション)が不可欠です。経験豊富な専門家に床下や小屋裏まで入念にチェックしてもらうことで、リスクをある程度事前に把握できます。

断熱性や耐震性が著しく低い

古民家は、現代の住宅性能基準から見ると、断熱性や耐震性が著しく低いのが一般的です。これを現代の基準まで引き上げるための工事は、再生プロジェクトの費用を大きく押し上げる要因となります。

- 具体的な状況:

- 壁の中に断熱材が全く入っていない。

- 窓が単層ガラスの木製建具で、隙間風が多い。

- 基礎が玉石(石の上に柱が乗っているだけ)で、地震の揺れに対して脆弱。

- 地震に抵抗する「耐力壁」が極端に少ない、または配置のバランスが悪い。

- 高額になる理由:

- 断熱改修: 壁を一度剥がして断熱材を充填する、床下や天井裏に断熱材を施工するなど、広範囲にわたる工事が必要になる。家中の窓を高性能なものに交換するだけでも、100万円以上の費用がかかる場合がある。

- 耐震改修: 建物の強度を確保するために、基礎から作り直したり、多数の耐力壁を新設したり、大規模な金物補強を行ったりする必要がある。建物の安全性を担保するための工事であり、妥協ができないため、結果として費用がかさむ。

性能向上を目指せば目指すほど、工事範囲は広がり、費用は比例して増加します。どこまでの性能を求めるのか、予算とのバランスを考えた計画が重要です。

最新の設備やこだわりの建材を使用する

住まいへのこだわりを実現できるのがリノベーションの醍醐味ですが、そのこだわりが費用を押し上げる大きな要因にもなります。

- 具体的な状況:

- キッチンを海外製のハイグレードなものにしたい。

- 床材はすべて国産の無垢材、壁は職人による漆喰塗りにしたい。

- 全館空調や床暖房など、快適性を高める設備を導入したい。

- オーダーメイドの造作家具や建具を多く取り入れたい。

- 高額になる理由:

- 製品・材料費そのものが高価: スタンダードな設備や建材に比べ、ハイグレード品や自然素材、特注品は価格が数倍になることも珍しくない。

- 施工費の増加: 特殊な素材や設備は、施工に専門的な知識や技術が求められるため、職人の手間賃(人件費)も高くなる傾向がある。

夢を詰め込むことは素晴らしいですが、「絶対に譲れない部分」と「妥協できる部分」に優先順位をつけることが、予算内で理想の住まいを実現するコツです。

間取りを大幅に変更する

古民家特有の「田の字型」の間取りなどを、現代的なオープンLDKに変更するといった大規模な間取り変更も、費用を高騰させる一因です。

- 具体的な状況:

- 複数の部屋を隔てていた壁や柱を撤去し、一つの大きな空間にする。

- 吹き抜けを新設するために2階の床を解体する。

- 階段の位置を移動させる。

- 家の端にあった水回りを、家事動線を考えて中央に移動させる。

- 高額になる理由:

- 構造補強の必要性: 壁や柱を撤去すると、建物の耐震性が低下するため、代わりに太い梁を入れたり、別の場所に耐力壁を設けたりといった大規模な構造補強が必須となる。

- 設備配管・配線の延長・移設: 水回りを移動させる場合、給排水管やガス管を長く引き直す必要があり、床や壁を広範囲にわたって解体しなければならない。電気配線の変更も同様。

- 解体・造作費用の増加: 既存の間仕切り壁の解体費用や、新しい壁を造作する費用、内装仕上げの費用などが広範囲に発生する。

間取りの変更は、見た目の変化が大きく満足度も高いですが、構造や設備にまで影響が及ぶ大工事であることを理解しておく必要があります。既存の間取りを活かす設計を検討することも、費用を抑える一つの方法です。

古民家再生の実例10選

古民家再生と一口に言っても、その可能性は無限大です。ここでは、さまざまな目的や条件下で行われた古民家再生の具体的なシナリオを10例紹介します。これらの実例を通して、ご自身の理想とする暮らしのイメージを膨らませてみてください。(※特定の事例ではなく、一般的なシナリオとして紹介します)

① 築100年の古民家を二世帯住宅へリノベーション

親世帯から受け継いだ築100年の歴史ある農家住宅。広い床面積を活かし、子世帯が同居するための二世帯住宅へと再生するプロジェクトです。ポイントは、共有スペースとプライベート空間の絶妙なバランス。玄関や水回りの一部(浴室など)は共有としつつ、各世帯専用のミニキッチンやリビングを設けることで、互いの生活リズムを尊重できる間取りに。親世帯の居住エリアは段差を解消するバリアフリー化を徹底し、子世帯のエリアは吹き抜けのあるモダンなデザインを取り入れるなど、世代間のニーズを両立させました。

② 茅葺き屋根の農家住宅をモダンな住まいに再生

日本の原風景を象徴する茅葺き屋根の古民家。その美しい外観は維持しつつ、現代的な快適性を追求した例です。茅葺き屋根は専門家によるメンテナンスを行い、その下に防水層と断熱層を新たに設けることで、断熱性能と雨漏り対策を大幅に向上させました。内部は、間仕切りを減らして開放的なLDKを実現。床には床暖房を設置し、冬の寒さ対策も万全に。古と新が見事に調和した、次世代に受け継がれる住まいが完成しました。

③ 蔵をリノベーションして趣味を楽しむ書斎へ

母屋の隣に佇む、長年物置として使われていた土蔵。その重厚な扉や漆喰の壁の雰囲気を活かし、趣味の音楽や読書に没頭できる大人の隠れ家(書斎)へと生まれ変わらせました。厚い土壁がもつ優れた防音性と断熱性を活かしつつ、湿気対策として換気システムと除湿設備を導入。壁一面に造作本棚を設置し、間接照明で落ち着いた空間を演出。歴史を感じる空間で、心ゆくまで自分だけの時間を過ごせる贅沢なスペースです。

④ 築80年の町屋をカフェ兼住居として活用

商店街の一角にある築80年の町屋を、1階をカフェ、2階を住居として再生した例です。通りに面した格子戸や「通り土間」といった町屋ならではの特徴を活かし、訪れる人が気軽に立ち寄れる雰囲気を演出。厨房設備は保健所の基準を満たすよう最新のものを導入し、客席からは中庭が見える設計に。2階の住居部分はプライバシーを確保しつつ、耐震・断熱改修を施して快適な居住空間を実現しました。ビジネスと暮らしを両立させる、地域に開かれた再生事例です。

⑤ 太い梁や柱を活かした開放的なリビングを実現

この古民家の最大の魅力は、天井裏に隠れていた見事な丸太梁でした。再生にあたり、天井をすべて撤去して立派な梁を現しにし、開放感あふれる吹き抜けのリビングダイニングを創出。煤で黒光りする古材の力強さと、白く塗装した壁のコントラストが美しい、モダンでダイナミックな空間が生まれました。高窓から光が差し込み、風が通り抜ける、明るく心地よい家族の集いの場となりました。

⑥ 水回りを現代的に集約し家事動線を改善

昔ながらの古民家は、キッチンが土間に、トイレが母屋から離れた場所にあるなど、水回りが分散していることが多く、家事動線が非効率的でした。この事例では、北側にあった暗く寒い水回りを、日当たりの良い南側の一角に集約。キッチン、洗面脱衣室、浴室、パントリーを隣接させることで、料理、洗濯、収納といった一連の家事がスムーズに行える、効率的な家事動線を実現しました。奥様の負担を軽減し、暮らしの質を大きく向上させた改修です。

⑦ 耐震・断熱性能を向上させ一年中快適な住まいに

見た目のデザインもさることながら、何よりも「安心して快適に暮らせること」を最優先した再生事例です。まずは専門家による精密な耐震診断を実施し、その結果に基づいて最適な耐震補強計画を立案。壁の増設や金物による補強を徹底しました。さらに、家全体を高性能な断熱材で包み込み、窓はすべて樹脂サッシのトリプルガラスに交換。これにより、冬は暖かく、夏は涼しい、エネルギー効率の高い住環境が実現。光熱費の削減にも繋がりました。

⑧ 庭とのつながりを重視した縁側のある家

日本家屋の魅力の一つである「縁側」。この事例では、リビングと庭を繋ぐ中間領域としての縁側の価値を再発見し、再生の中心に据えました。老朽化していた縁側を幅の広いウッドデッキとして作り直し、リビングの窓は全開口できるフォールディングウィンドウを採用。内と外が一体となる、開放感抜群の空間を生み出しました。天気の良い日には縁側で朝食をとったり、友人を招いてバーベキューを楽しんだりと、暮らしの楽しみが大きく広がりました。

⑨ 減築して管理しやすいコンパクトな平屋に

子育ても終わり、夫婦二人でのセカンドライフを見据えた再生事例。広い二階建ての古民家は、掃除やメンテナンスが負担になっていました。そこで、思い切って二階部分を減築し、生活に必要な機能すべてをワンフロアにまとめたコンパクトな平屋に。これにより、耐震性も向上し、冷暖房効率もアップ。将来の介護のしやすさも考慮した、身の丈に合った暮らしやすい住まいへと生まれ変わりました。建物の維持管理コストの削減にも繋がる、賢い選択です。

⑩ 空き家だった古民家を民泊施設として再生

地方の過疎地域で長年空き家となっていた古民家を、国内外の観光客をターゲットとした一棟貸しの民泊施設として再生したプロジェクト。囲炉裏や五右衛門風呂といった日本の伝統的な暮らしを体験できる要素を残しつつ、水回りや寝室は現代的な快適性を確保。再生にあたっては、旅館業法の許可取得を前提とした設計が行われました。地域経済の活性化にも貢献する、社会的な意義も大きい再生の形です。

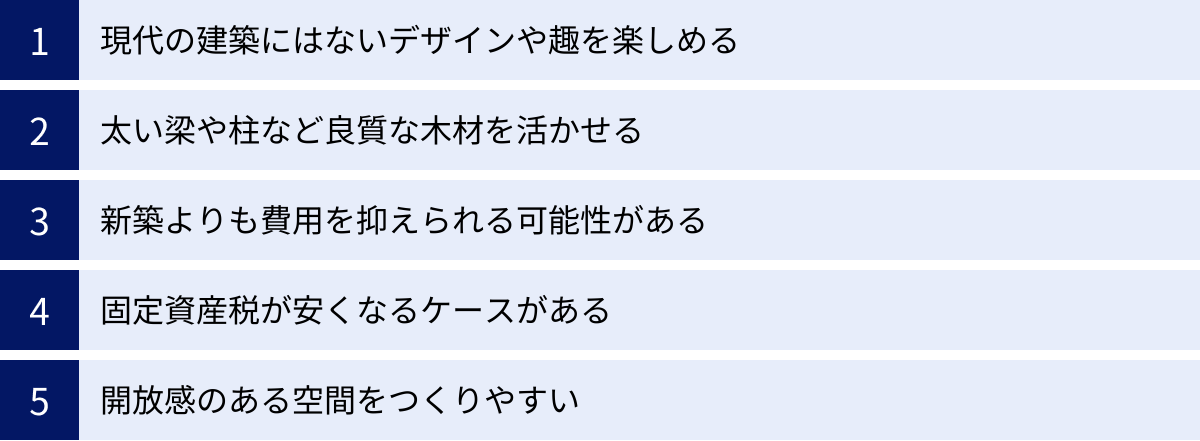

古民家再生の5つのメリット

古民家再生は、単に古い家を修理して住む以上の、多くの魅力と利点を持っています。費用や手間がかかる側面もありますが、それを上回る価値を見出す人が増えています。ここでは、古民家再生がもたらす5つの大きなメリットについて詳しく解説します。

① 現代の建築にはないデザインや趣を楽しめる

古民家再生の最大の魅力は、新築住宅では決して再現できない、唯一無二のデザインと趣を手に入れられることです。長い年月を経て深みを増した素材感は、それ自体がアート作品のようです。

- 経年変化した古材の美しさ: 煤や人の手によって磨かれ、美しい飴色に変化した柱や梁。ところどころに残る傷や木目の一つひとつが、その家が歩んできた歴史を物語っています。

- 職人技が光る意匠: 今では再現が難しい、繊細な彫刻が施された欄間や、デザイン性の高い組子細工の障子、凝った意匠の引き戸など、随所に職人の手仕事の跡を見ることができます。

- 日本の伝統的な空間構成: 縁側や土間、通り庭といった、内と外を緩やかにつなぐ空間は、自然を身近に感じさせ、暮らしに豊かさをもたらします。これらの空間は、現代の住宅では失われがちな、日本ならではの心地よさを持っています。

こうした歴史的・文化的な価値を持つ空間で暮らすことは、日々の生活に深い満足感と安らぎを与えてくれるでしょう。

② 太い梁や柱など良質な木材を活かせる

古民家が長い年月を経てなお存在しているのは、その構造に非常に良質で頑丈な木材が使われているからです。

- 希少な国産材: 当時の山から切り出されたケヤキ、ヒノキ、マツ、クリといった木材は、現代では入手が困難、あるいは非常に高価なものばかりです。特に、家の中心に立つ大黒柱や、屋根を支える太い梁は、その家の象徴ともいえる存在です。

- 自然乾燥による強度: これらの木材は、伐採後、長い時間をかけてゆっくりと自然乾燥されています。この過程で木の繊維が引き締まり、歪みや割れが少なく、強度が増していると言われています。

- 持続可能性: 既存の優れた構造材を最大限に活かすことは、新たな木材の使用を減らし、森林資源の保護に繋がります。これは、環境負荷の少ないサステナブルな家づくりといえます。

新築で同等品質の木材を使おうとすれば、莫大なコストがかかります。古民家再生は、これらの貴重な資源を賢く活用する方法なのです。

③ 新築よりも費用を抑えられる可能性がある

これは条件付きのメリットですが、土地を新たに購入する必要がない場合、新築に比べて総額費用を抑えられる可能性があります。

- 土地代が不要: すでに親から受け継いだ古民家など、土地を所有している場合は、最も大きなコストである土地購入費用がかかりません。

- 建物の購入費用: 中古物件として古民家を購入する場合も、同条件の土地に新築を建てるよりは安価なケースが多いです。特に、地方の空き家などは格安で市場に出ていることもあります。

- 既存構造の活用: 基礎や構造躯体がしっかりしていれば、それをそのまま利用できるため、新築のようにゼロからすべてを造るよりもコストを削減できます。

ただし、前述の通り、建物の劣化が激しい場合は改修費用が新築並みかそれ以上になることもあります。「可能性がある」という視点で、慎重な資金計画を立てることが重要です。

④ 固定資産税が安くなるケースがある

住宅を所有すると毎年かかる固定資産税ですが、古民家は新築に比べて安くなる傾向があります。

- 固定資産税の仕組み: 固定資産税は、建物の「固定資産税評価額」に基づいて算出されます。この評価額は、建物の構造や面積、そして「経年減価補正」によって決まります。

- 経年による評価額の低下: 建物は年数が経つほど価値が下がるとみなされるため、築年数が古い古民家は、新築住宅に比べて評価額が低く算出されます。木造住宅の場合、築20年~25年程度で評価額は底値に近くなります。

- リフォーム後の評価: 大規模なリノベーションを行うと評価額が再評価され、税額が上がることもあります。しかし、新築同様の評価額になることは稀で、多くの場合、同規模の新築住宅よりは低い税額に収まります。

ランニングコストである税金が安いことは、長期的な視点で見ると大きなメリットといえるでしょう。

⑤ 開放感のある空間をつくりやすい

古民家の伝統的な間取りや構造は、現代のライフスタイルに合わせて改修することで、非常に開放的な空間を生み出すポテンシャルを秘めています。

- 「田の字」型の間取り: 多くの古民家は、襖や障子で仕切られた「田の字」型の間取りになっています。これらの間仕切りを取り払うことで、柱と梁だけが残る広々としたワンルーム空間を容易に作ることができます。

- 高い天井高: 天井を解体すると、立派な小屋組(梁や束)が現れることが多く、これを活かすことで天井高のある吹き抜け空間を実現できます。

- 大きな開口部: 南側に縁側を配し、大きな開口部を設ける設計は、採光と通風に優れ、庭との一体感も生まれます。

これらの特徴を活かすことで、新築の規格住宅では難しい、ダイナミックで心地よい居住空間を創造できるのです。

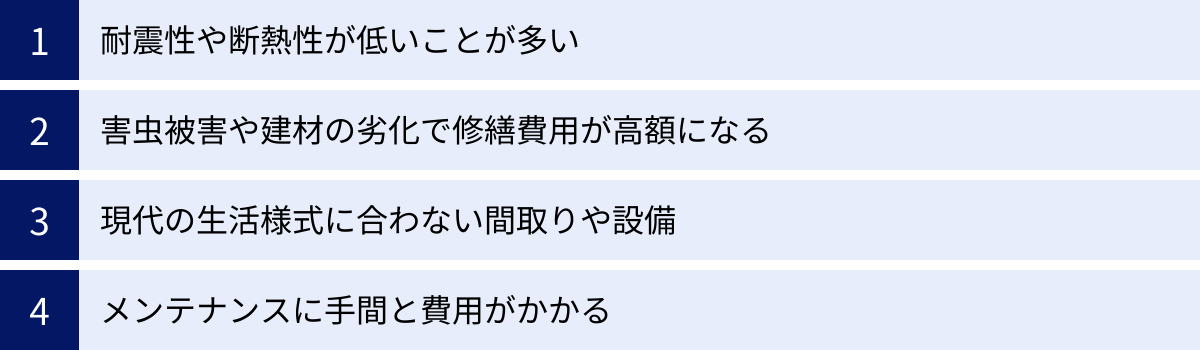

古民家再生の4つのデメリット

古民家再生は多くの魅力を持つ一方で、目を背けてはならないデメリットやリスクも存在します。夢ばかりを追ってしまい、後から「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、事前に課題をしっかりと理解し、対策を講じることが不可欠です。ここでは、古民家再生を検討する上で覚悟しておくべき4つのデメリットを解説します。

① 耐震性や断熱性が低いことが多い

古民家の最大の課題であり、再生プロジェクトにおいて最もコストと手間がかかるのが、耐震性と断熱性の低さです。

- 耐震性の問題:

- 旧耐震基準: 1981年(昭和56年)以前に建てられた古民家は、現在の建築基準法が求める耐震性能を満たしていません。震度6強から7程度の大地震に対して、倒壊する危険性が高いとされています。

- 伝統構法の特性: 揺れを吸収して力を逃がす「柔構造」ですが、壁量が少なく、現代の基準で見ると強度が不足している場合があります。また、基礎が地面に固定されていないことも多く、地震時に建物がずれる可能性があります。

- 対策: 安全に暮らすためには、耐震診断とそれに基づく適切な補強工事がほぼ必須となります。これには相応の費用(数百万円単位)がかかります。

- 断熱性の問題:

- 無断熱が基本: 昔の家は「夏を旨とすべし」という考え方で作られており、風通しを重視するあまり、壁や床、天井に断熱材が入っていないのが一般的です。

- 隙間の多さ: 木の建具や壁の隙間から冬は冷たい空気が侵入し、暖房の熱も逃げてしまいます。「古民家は冬がとにかく寒い」と言われる最大の理由です。

- 対策: 一年を通して快適に過ごすためには、断熱材の充填や高性能な窓への交換といった断熱改修工事が必要不可欠です。これもまた、数十万円から数百万円のコスト増に繋がります。

② 害虫被害や建材の劣化で修繕費用が高額になる

見た目にはわからない部分に、深刻な問題が潜んでいるリスクがあります。これが、古民家再生の費用が予測しにくいと言われる所以です。

- シロアリ被害: 湿気の多い床下はシロアリの温床になりやすく、土台や柱といった重要な構造材が食い荒らされていることがあります。被害が広範囲に及んでいる場合、構造材の交換という大規模な工事が必要になり、費用が一気に跳ね上がります。

- 木材の腐食: 長年の雨漏りや結露、湿気によって、柱や梁、土台といった木材が腐食しているケースも少なくありません。腐食した木材は強度を失っているため、交換や補強が必須です。

- 発見のタイミング: これらの問題は、壁や床を剥がす解体工事が始まってから初めて発覚することが多いのが厄介な点です。そのため、当初の見積もりには含まれていない追加工事が発生し、予算を大幅にオーバーする原因となります。

こうしたリスクに備え、契約前のインスペクション(建物状況調査)を徹底するとともに、工事費とは別に、不測の事態に備えた予備費(総工費の10~20%程度)を確保しておくことが極めて重要です。

③ 現代の生活様式に合わない間取りや設備

古民家は、その時代の生活様式に合わせて設計されているため、現代の我々が暮らすには不便な点が多々あります。

- 不便な間取り:

- 細切れの部屋: プライバシーよりも家族の集いを重視した「田の字」プランが多く、個室が少ない。

- 急な階段: 昔の階段は勾配が急で踏面が狭く、お年寄りや小さなお子様には危険です。

- 多くの段差: 部屋ごとや廊下との間に段差が多く、バリアフリーの観点からは問題があります。

- 使いにくい設備:

- 水回りの配置: キッチン、浴室、トイレが離れた場所にあり、家事動線が悪い。

- 天井の低さ: 鴨居や長押(なげし)が低く、身長の高い人は頭をぶつけてしまうことがあります。

- 電気容量・コンセント不足: 現代のように多くの家電製品を使うことを想定していないため、電気の容量が小さく、コンセントの数も圧倒的に不足しています。

これらの不便さを解消するためには、間取りの変更や階段の架け替え、電気幹線の引き直しといった大掛かりな工事が必要となり、結果として費用が増加します。

④ メンテナンスに手間と費用がかかる

古民家再生で美しい住まいを手に入れても、その状態を維持するためには継続的なメンテナンスが欠かせません。

- 自然素材の特性:

- 無垢材のフローリングは定期的なワックスがけ、漆喰や土壁はひび割れや汚れの補修が必要です。

- 木製の建具は、湿度によって反りや歪みが生じ、建付けの調整が必要になることがあります。

- 専門的な知識と技術:

- 古民家特有の建材や工法は、一般的なリフォーム会社では対応できない場合があります。土壁を塗れる左官職人や、伝統構法を理解している大工など、専門の職人を見つける必要があります。

- 専門職人への依頼は、一般的な工事よりも費用が高くなる傾向があります。

- 庭の手入れ:

- 立派な庭が付属していることも多いですが、その手入れ(剪定、草むしりなど)も継続的な手間と費用がかかります。

新築の工業化製品で建てられた家に比べ、古民家は「手のかかる家」であることは間違いありません。その手間を「味わい」として楽しめるかどうかが、古民家暮らしを満足できるかの分かれ道ともいえるでしょう。

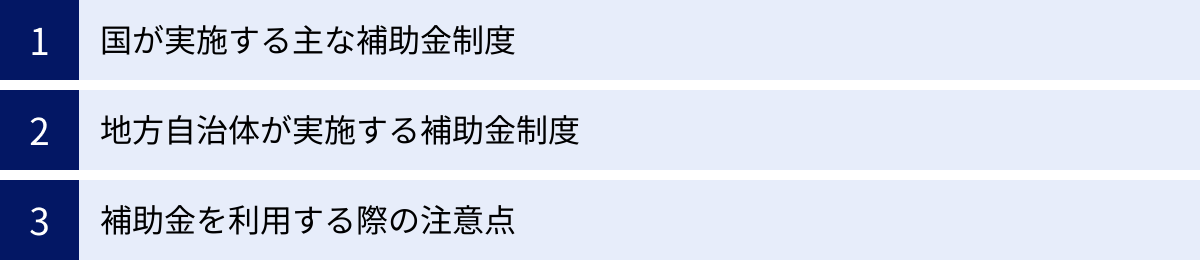

古民家再生で使える補助金・助成金制度

古民家再生には多額の費用がかかりますが、国や地方自治体が用意している補助金・助成金制度をうまく活用することで、負担を軽減できる場合があります。これらの制度は、良質な住宅ストックの形成、省エネルギー化の推進、空き家問題の解決などを目的としています。ここでは、古民家再生で利用できる可能性のある代表的な制度を紹介します。

国が実施する主な補助金制度

国が主体となって実施している大規模な補助金制度です。予算額が大きく、多くの人が利用できる可能性がありますが、その分要件も厳格に定められています。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

既存住宅の性能向上や子育てしやすい環境への改修などを支援する制度です。古民家を長持ちさせ、質の高い住宅に再生する工事が対象となります。

- 主な対象工事:

- 構造躯体の劣化対策、耐震性向上

- 省エネルギー対策(断熱改修、高効率給湯器の設置など)

- 三世代同居対応改修、子育て世帯向け改修

- 補助額: 対象工事費用の1/3を上限に、1戸あたり最大で100万円~250万円(※条件により変動)。

- ポイント: 工事後の住宅が一定の基準(インスペクション実施、維持保全計画の作成など)を満たす必要があります。古民家の総合的な性能向上を目指す場合に最適な制度です。

- 参照:長期優良住宅化リフォーム推進事業 総合トップページ(国土交通省所管)

地域型住宅グリーン化事業

地域の工務店などが連携してグループを作り、省エネ性能や耐久性等に優れた木造住宅の整備を支援する制度です。新築だけでなく、リフォームも対象となります。

- 対象: 国土交通省の採択を受けた「地域型住宅」のグループに所属する中小工務店などが施工する住宅。

- 補助額: 長期優良住宅やゼロ・エネルギー住宅(ZEH)といった住宅のタイプに応じて、上限額が定められています(例:リフォームで最大140万円/戸など)。

- ポイント: 利用したい場合は、まずこの事業に採択されている地域の工務店グループを探して相談する必要があります。

省エネリフォームに関する補助金(先進的窓リノベ事業など)

近年のエネルギー価格高騰を受け、国は住宅の省エネ化(特に断熱)を強力に推進しています。その一環として、複数の省庁が連携した大規模な補助金制度が展開されています。

- 先進的窓リノベ事業: 断熱性能の高い窓(内窓設置、外窓交換、ガラス交換)へのリフォームに特化した補助金です。補助率が非常に高く(工事費の1/2相当など)、最大200万円まで補助されます。熱の出入りが最も大きい窓の改修は効果が高く、古民家再生でもぜひ活用したい制度です。

- 子育てエコホーム支援事業: 子育て世帯・若者夫婦世帯を主な対象としつつ、全世帯が利用できるリフォーム補助金です。開口部の断熱改修、外壁・屋根・天井・床の断熱改修、エコ住宅設備の設置などが対象となります。

- ポイント: これらの省エネ関連補助金は、多くの場合で併用が可能です。専門家であるリフォーム業者に相談し、どの制度が使えるかを確認するのが良いでしょう。

- 参照:住宅省エネ2024キャンペーン【公式】(経済産業省、国土交通省、環境省)

地方自治体が実施する補助金制度

国とは別に、都道府県や市区町村が独自に補助金・助成金制度を設けている場合があります。国の制度よりも要件が緩やかであったり、地域の実情に合ったユニークな制度があったりします。

- 主な制度の例:

- 耐震診断・耐震改修補助: 多くの自治体で実施されている、最も一般的な制度です。診断費用の全額または一部、改修費用の一部(上限50~100万円程度)が補助されます。

- 空き家改修補助: 空き家バンクに登録されている物件の改修などを対象に、費用の一部を補助します。移住・定住促進を目的としていることが多いです。

- 地場産材利用促進補助: その地域で産出された木材を使用してリフォームする場合に、補助金が交付されます。

- 景観重要建造物の保存修理補助: 歴史的な街並みを維持するため、指定された建造物の外観を保存するような改修に対して補助が出ます。

これらの制度は、お住まいの自治体や古民家がある自治体のウェブサイトで確認できます。「(自治体名) 住宅リフォーム 補助金」などのキーワードで検索してみましょう。

補助金を利用する際の注意点

補助金は非常に魅力的ですが、利用にあたってはいくつか重要な注意点があります。

- 申請期間と予算: ほとんどの補助金には申請期間が定められており、年度ごとの予算額に達した時点で受付が終了します。利用を検討する場合は、早めに情報収集を始めることが肝心です。

- 工事着工前の申請が原則: 必ず工事の契約や着工をする前に申請が必要です。工事が始まってからでは申請できないため、計画段階で業者と相談し、申請手続きを進める必要があります。

- 手続きの煩雑さ: 申請には、見積書や工事図面、各種証明書など、多くの書類が必要です。手続きに慣れたリフォーム業者に代行を依頼するのが一般的です。

- 制度の併用: 国の制度と地方自治体の制度は併用できることが多いですが、補助対象となる工事内容が重複する場合は併用できないこともあります。どの組み合わせが最も有利になるか、よく確認しましょう。

補助金制度は年度によって内容が変わることが多いため、必ず国や自治体の公式サイトで最新の情報を確認することが重要です。

古民家再生に関わる税金(固定資産税・減税)

古民家再生は、工事費用だけでなく、その後の維持にかかる税金についても理解しておくことが大切です。特に、毎年支払う必要がある「固定資産税」や、特定の工事を行った場合に受けられる「所得税の減税制度」は、長期的な資金計画に大きく影響します。ここでは、古民家再生に関連する税金の知識を解説します。

古民家再生後の固定資産税はどうなる?

古民家を所有している限り、毎年1月1日時点の所有者に対して固定資産税と都市計画税(市街化区域内の場合)が課税されます。古民家再生(リフォーム)を行うと、この税額はどのように変化するのでしょうか。

結論から言うと、「リフォームによって建物の評価額が上がれば、固定資産税も上がる可能性があるが、同規模の新築住宅よりは安く抑えられることが多い」というのが一般的です。

- 固定資産税評価額の仕組み:

建物の固定資産税評価額は、「再建築価格」という考え方を基に算出されます。これは、「評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」のことです。この再建築価格に、築年数の経過による価値の減少(経年減価補正)を考慮して、最終的な評価額が決まります。 - 古民家再生による影響:

- 壁紙の張り替えや設備の交換といった小規模なリフォームでは、評価額が変わらないことがほとんどです。

- 一方、間取りの変更を伴う大規模なリノベーションや増築を行った場合、自治体の職員による家屋調査が行われ、評価額が見直されることがあります。

- しかし、評価の基礎となるのはあくまで「既存の建物」です。柱や梁といった構造躯体は古いままなので、経年減価補正は引き続き適用されます。そのため、リフォームによって評価額が上がったとしても、ゼロから建てた新築住宅の評価額よりは低くなるのが通常です。

つまり、古民家再生によって多少固定資産税が上がる可能性はありますが、新築に建て替えた場合と比較すれば、税負担は軽く済むケースが多いといえます。

リフォームで利用できる減税制度

一定の要件を満たすリフォームを行った場合、所得税や固定資産税が控除・減額される優遇制度があります。これは、国が良質な住宅ストックの形成を促進するために設けているものです。確定申告が必要ですが、数十万円単位で税金が戻ってくる可能性もあるため、ぜひ活用しましょう。

住宅ローン減税

住宅ローンなどを利用してリフォームを行った場合に受けられる制度です。

- 内容: 年末の住宅ローン残高の0.7%が、所得税(および一部住民税)から最大13年間にわたって控除されます。

- 主な要件:

- 工事費用が100万円以上であること。

- 返済期間10年以上のローンを利用していること。

- 合計所得金額が2,000万円以下であること。

- リフォーム後の床面積が50㎡以上であること。

- ポイント: 新築だけでなく、リフォームでも利用できます。特に、省エネ性能の高い住宅へのリフォームは控除額が優遇されます。

- 参照:No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

耐震リフォーム減税

現行の耐震基準に適合させるためのリフォーム工事を行った場合に適用される制度です。

- 内容: 標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%を、その年の所得税額から控除できます(投資型減税)。

- 主な要件:

- 1981年5月31日以前に建築された家屋であること。

- リフォーム後の家屋が、現行の耐震基準に適合すること。

- ポイント: 工事を行ったことの証明として、地方公共団体などが発行する「増改築等工事証明書」が必要です。

省エネリフォーム減税

断熱改修など、省エネ性能を高めるためのリフォーム工事を行った場合に適用されます。

- 内容: 標準的な工事費用相当額(上限250万円 ※太陽光発電設置の場合は350万円)の10%を、所得税額から控除できます(投資型減税)。

- 主な要件:

- 居室のすべての窓の改修工事、またはそれと併せて行う床・天井・壁の断熱工事など、対象となる工事を行うこと。

- ポイント: 「先進的窓リノベ事業」などの補助金と併用できる場合がありますが、補助金分は工事費用から差し引いて計算する必要があります。

バリアフリーリフォーム減税

高齢者や障害を持つ方が安全に暮らせるようにするためのリフォーム工事が対象です。

- 内容: 標準的な工事費用相当額(上限200万円)の10%を、所得税額から控除できます(投資型減税)。

- 主な要件:

- 50歳以上の人、要介護・要支援認定を受けている人などが居住していること。

- 通路の拡幅、階段の勾配緩和、手すりの設置、段差の解消などの工事を行うこと。

これらの減税制度は、要件が細かく定められており、確定申告の際には専門的な書類が必要となります。リフォームを依頼する業者に、減税制度の利用を検討していることを早めに伝え、証明書の発行などに協力してもらえるか確認しておくことが重要です。

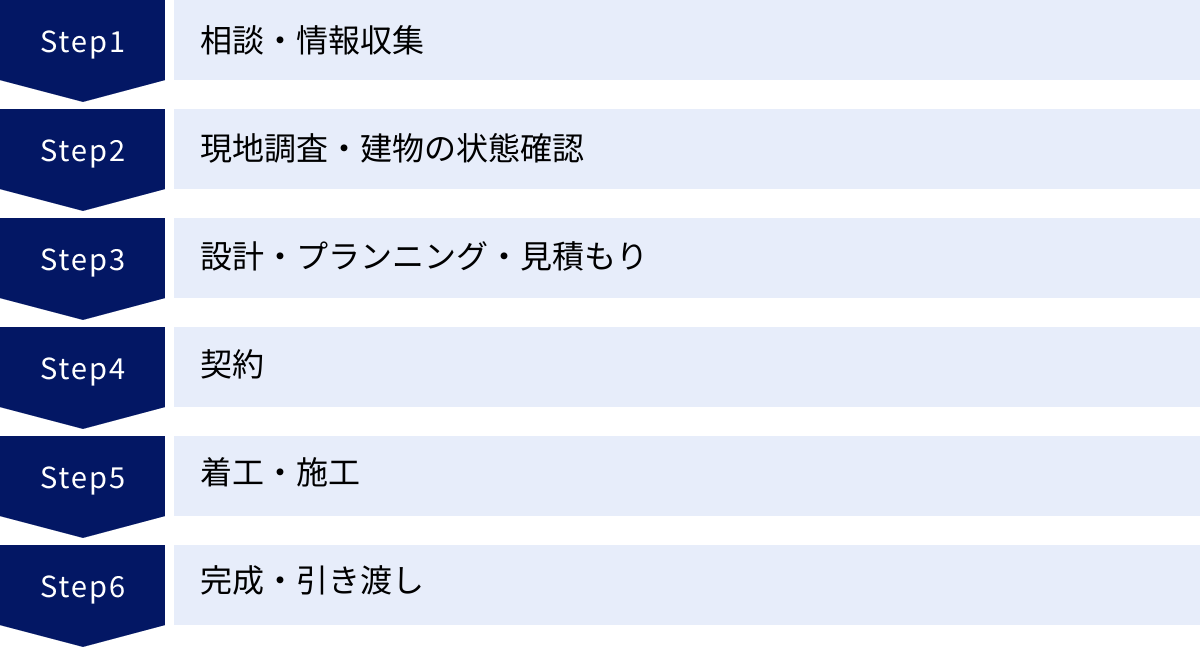

後悔しないための古民家再生の進め方

古民家再生は、新築や通常のリフォームとは異なる特有の難しさがあります。その価値を最大限に引き出し、後悔のない住まいを実現するためには、計画段階から引き渡しまで、正しいステップを踏むことが不可欠です。ここでは、古民家再生を成功に導くための基本的な流れと、最も重要な「業者選び」のポイントを解説します。

古民家再生の基本的な流れ

一般的な古民家再生プロジェクトは、以下のようなステップで進んでいきます。全体の流れを把握しておくことで、今どの段階にいるのか、次に何をすべきかが明確になります。

相談・情報収集

すべての始まりは、イメージを膨らませることからです。

- 目的の明確化: なぜ古民家再生をしたいのか(例:二世帯で住みたい、カフェを開きたい、冬暖かい家にしたい)。

- イメージの具体化: 雑誌やウェブサイトで好みのデザイン事例を集める。残したい部分(梁、柱、建具など)と、新しくしたい部分を整理する。

- 予算の検討: 自己資金はいくらか、ローンはどれくらい組むのか、おおよその予算上限を決めます。補助金の情報収集もこの段階から始めましょう。

現地調査・建物の状態確認

再生計画の土台となる、最も重要なステップです。

- 専門家によるインスペクション: 古民家再生の実績が豊富な建築士や施工会社に依頼し、建物の現状を徹底的に調査してもらいます。

- 調査項目: 基礎の状態、柱や梁の傾き・腐食・シロアリ被害の有無、雨漏りの箇所、断熱材の有無などを、床下や小屋裏まで入って詳細に確認します。

- 報告書の受領: 調査結果を基に、建物の問題点や補修が必要な箇所をまとめた報告書を受け取ります。この報告書の精度が、後の見積もりの正確性を左右します。

設計・プランニング・見積もり

調査結果と自分たちの要望を基に、具体的な計画を練り上げていきます。

- プランの提案: 複数の業者に要望を伝え、設計プランと概算見積もりを提案してもらいます。古民家の特性を理解した、魅力的な提案をしてくれるかを見極めましょう。

- 詳細設計: 依頼する業者を絞り込み、間取り、デザイン、仕様(建材、設備など)を細かく決めていきます。

- 詳細見積もりの提示: 設計が固まった段階で、工事項目ごとに単価や数量が明記された詳細な見積書を提示してもらいます。内容に不明な点があれば、納得いくまで説明を求めましょう。

契約

すべての条件に合意したら、工事請負契約を結びます。

- 契約書の確認: 工事内容、金額、支払い条件、工期、保証内容、追加工事発生時の対応などが明記されているか、隅々まで確認します。

- 契約金の支払い: 一般的には、契約時、着工時、中間時、完成時など、複数回に分けて工事代金を支払います。

着工・施工

いよいよ工事のスタートです。

- 近隣への挨拶: 工事中は騒音や車両の出入りで迷惑をかけるため、事前に業者と一緒に近隣へ挨拶回りを行います。

- 解体後の確認: 解体工事後、壁や床の内部が露わになった段階で、改めて構造の状態を確認します。予期せぬ問題が見つかった場合は、業者と対応を協議します。

- 定期的な現場確認: 可能であれば、定期的に現場を訪れ、工事の進捗状況を確認しましょう。

完成・引き渡し

工事が完了し、夢の住まいが完成します。

- 完了検査: 契約通りに工事が行われているか、傷や不具合がないか、業者立ち会いのもとで最終チェック(施主検査)を行います。

- 引き渡し: 問題がなければ、鍵や保証書、設備の取扱説明書などを受け取り、残金を支払って引き渡し完了です。

信頼できる業者選びの3つのポイント

古民家再生の成否は、パートナーとなる業者選びで9割決まると言っても過言ではありません。デザイン力だけでなく、古い建物の構造や特性を深く理解していることが絶対条件です。

① 古民家再生の実績が豊富か

まず確認すべきは、その業者が古民家再生を手がけた経験が豊富かどうかです。

- 施工事例の確認: 会社のウェブサイトやパンフレットで、これまでに手がけた古民家再生の事例を数多く確認しましょう。単に写真を見るだけでなく、どのような課題をどう解決したのか、設計の意図まで読み取れると良いでしょう。

- 「できる」と「得意」は違う: 通常のリフォームができる会社が、必ずしも古民家再生を得意としているわけではありません。「古民家再生専門」「伝統構法に精通」といった強みを明確に打ち出している業者を選ぶのが安心です。

② 構造や伝統工法への知見があるか

古民家は、現代の住宅とは全く異なる「伝統構法」で建てられています。この構造を理解せず、現代の工法と同じように扱うと、建物の良さを損なうだけでなく、耐震性をかえって低下させてしまう危険性すらあります。

- 専門家の在籍: 伝統構法を理解している建築士や、経験豊富な大工職人が社内にいるか、あるいは信頼できる協力体制があるかを確認しましょう。

- 構造計算の可否: 古民家の耐震補強では、複雑な構造計算が必要になります。適切な構造計算に基づいた、安全な補強計画を提案できる技術力があるかは非常に重要です。面談の際に、「どのようにして耐震性を確保するのか」を具体的に質問してみましょう。その回答の明確さや論理性が、技術力を見極める一つの指標になります。

③ 複数の会社から相見積もりを取る

業者を選ぶ際は、必ず2~3社から相見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

- 価格の比較: 同じ要望を伝えても、会社によって見積もり金額は異なります。これにより、おおよその相場観を掴むことができます。ただし、単に一番安いという理由だけで選ぶのは危険です。安すぎる見積もりは、必要な工事が抜けていたり、質の低い建材を使っていたりする可能性があります。

- 提案内容の比較: 各社がどのようなプランを提案してくるかを見比べることで、その会社の設計力や課題解決能力がわかります。自分たちの要望を深く理解し、古民家の魅力を引き出す創造的な提案をしてくれる会社を選びましょう。

- 担当者との相性: 古民家再生は、数ヶ月から1年以上にわたる長い付き合いになります。担当者が親身に相談に乗ってくれるか、説明は分かりやすいか、信頼できる人柄かといった、コミュニケーションの取りやすさも重要な判断基準です。

手間はかかりますが、これらのポイントを丁寧に進めることが、後悔のない古民家再生への一番の近道です。

まとめ

古民家再生は、古い建物をただ修繕するだけではありません。その家が持つ歴史や物語を尊重し、先人たちの知恵や技術を未来へと継承しながら、現代の私たちが快適で安全に暮らせる新たな価値を吹き込む、創造的なプロジェクトです。

この記事では、古民家再生にかかる費用相場から、工事内容別の内訳、メリット・デメリット、さらには活用できる補助金や税金の知識、そして後悔しないための進め方まで、多岐にわたる情報を網羅的に解説してきました。

重要なポイントを改めて整理します。

- 費用: 全面再生の場合、坪単価50万円~100万円が目安ですが、建物の劣化状況や仕様によって大きく変動します。特に、構造部の補強、耐震・断熱工事は費用がかさむ要因ですが、安全・快適な暮らしのためには不可欠な投資です。

- メリットとデメリット: 新築にはない趣や良質な古材を活かせる一方、耐震性・断熱性の低さや予期せぬ修繕費用の発生といったリスクも伴います。これらを正しく理解し、対策を講じることが成功の鍵です。

- 公的支援: 国や自治体の補助金・助成金、税金の優遇制度を積極的に活用することで、経済的な負担を軽減できます。必ず最新情報を確認し、工事着工前に申請手続きを進めましょう。

- 業者選び: 古民家再生の成否は、パートナーとなる業者選びにかかっています。再生実績が豊富で、伝統構法への深い知見を持ち、信頼できる提案をしてくれる専門家を見つけることが何よりも重要です。

古民家再生の道は、決して平坦なものではないかもしれません。しかし、多くの課題を乗り越えた先には、画一的な新築住宅では得られない、愛着と物語に満ちた、あなただけの特別な住まいが待っています。

この記事で得た知識を元に、まずは情報収集や専門家への相談といった第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。丁寧な計画と信頼できるパートナーとの出会いが、あなたの古民家再生プロジェクトを成功へと導いてくれるはずです。