「そろそろ自宅のリフォームを考えたいけれど、費用が気になる…」「お得にリフォームできる補助金があると聞いたけど、2025年はどうなるのだろう?」

このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。物価やエネルギー価格の高騰が続く中、住宅リフォームにかかる費用を少しでも抑えたいと考えるのは当然のことです。そこで大きな助けとなるのが、国や地方自治体が実施する「リフォーム補助金」です。

これらの補助金制度は、省エネ性能の向上や子育てしやすい環境づくり、防災対策といった社会的な要請を背景に、年々その重要性を増しています。特に、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた動きが加速する中、住宅の省エネ化を促す補助金は、今後も継続・強化されることが確実視されています。

しかし、補助金制度は年度ごとに内容が見直されるため、「来年はどんな制度があるのか」「いつから準備を始めればいいのか」といった疑問や不安が尽きません。

この記事では、2025年のリフォーム補助金の動向を、2024年までの主要な制度を振り返りながら徹底的に予測・解説します。

この記事を読めば、以下のことが分かります。

- リフォーム補助金の基本的な仕組み(国と自治体の違い)

- 2025年に継続・強化が予測される補助金の分野

- 補助金の対象となりやすいリフォーム工事の具体的な種類

- 補助金申請の基本的な流れと、失敗しないための注意点

結論から言うと、2025年も省エネ・子育て支援・防災に関連するリフォーム補助金は手厚く用意される可能性が非常に高いです。ただし、人気の補助金は予算が早期に上限に達してしまうため、来年度の制度が発表される前から情報収集を始め、信頼できるリフォーム会社と相談しておくことが成功のカギとなります。

ぜひこの記事を最後までお読みいただき、2025年のお得なリフォーム計画にお役立てください。

目次

リフォーム補助金とは?

リフォーム補助金と一言でいっても、その実施主体や目的はさまざまです。まずは、制度の全体像を理解するために、国が実施する補助金と地方自治体が実施する補助金の2つの大きな枠組みについて解説します。それぞれの特徴を把握することが、ご自身の計画に合った補助金を見つける第一歩です。

国が実施する補助金制度

国が実施するリフォーム補助金は、日本全体の住宅政策や社会課題の解決を目的として設計されています。そのため、全国どこに住んでいても、条件さえ満たせば利用できるのが大きな特徴です。財源は国の税金であり、省エネ化の推進や子育て支援、住宅の長寿命化といった、国が重要と考えるテーマに沿って大規模な予算が組まれます。

国の補助金の主な目的と背景

- 地球環境への配慮(省エネ化の推進): 2050年カーボンニュートラル実現という国際公約を達成するため、家庭部門からのCO2排出量削減は急務です。断熱改修や高効率な設備の導入を支援することで、エネルギー消費の少ない住宅(省エネ住宅)の普及を強力に後押ししています。近年の「住宅省エネキャンペーン」などは、この目的を象徴する制度です。

- 少子化対策と子育て支援: 安心して子どもを産み育てられる環境を整備することも国の重要な課題です。子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、家事の負担を軽減する設備や、子どもの安全に配慮したリフォームへの支援を手厚くすることで、若い世代の住宅取得や快適な暮らしをサポートします。

- 住宅ストックの質の向上と長寿命化: 日本には多くの既存住宅(ストック)が存在しますが、その中には現在の耐震基準や省エネ基準を満たしていないものも少なくありません。耐震改修やバリアフリー化、省エネ化などを通じて住宅の性能を総合的に向上させ、長く安心して住み続けられる「長期優良住宅」へのリフォームを促進することも、国の大きな目標の一つです。

- 防災・減災対策: 地震や台風などの自然災害が頻発する日本において、住宅の安全性を確保することは国民の生命と財産を守る上で不可欠です。旧耐震基準で建てられた住宅の耐震化を促す補助金は、その代表例と言えるでしょう。

これらの補助金は、予算規模が大きく、補助額も高額になる傾向があります。ただし、その分、対象となる工事の要件(使用する建材の性能基準など)が細かく定められており、申請手続きも複雑になることが多いです。多くの場合、専門の事務局に登録された施工事業者が申請手続きを代行する仕組みが取られています。

地方自治体が実施する補助金制度

国レベルの制度に加えて、都道府県や市区町村といった地方自治体も、それぞれ独自のリフォーム補助金制度を用意しています。これらの制度は、その地域が抱える特有の課題解決や、地域経済の活性化を目的としている点が大きな特徴です。

地方自治体の補助金の主な目的と具体例

- 定住促進・移住者支援: 人口減少に悩む自治体では、市外からの移住者や若者・子育て世帯の定住を促すために、住宅取得やリフォームに対する補助金を手厚く用意している場合があります。

- 空き家対策: 増え続ける空き家の解消は、多くの自治体にとって喫緊の課題です。空き家を購入してリフォームする場合や、空き家を解体して建て替える場合に補助金を出す制度が見られます。

- 地域経済の活性化: 「市内の施工業者に工事を発注すること」を補助金の条件とすることで、地域内での経済循環を促します。また、その地域の特産品である木材(地場産材)の使用を条件に補助金を上乗せする制度も、林業が盛んな地域でよく見られます。

- 地域の特性に応じた防災対策: 例えば、崖地や急傾斜地の近くにある住宅の安全対策工事や、大雪に見舞われる地域での克雪(耐雪)リフォーム、津波や浸水リスクのある地域での防水対策など、その土地の自然環境に合わせた独自の補助金が設けられることがあります。

- 景観維持: 歴史的な街並みや観光地など、特定のエリアの景観を維持するために、外壁の色や屋根の形状などを指定の仕様でリフォームする場合に補助金を出す制度もあります。

このように、地方自治体の補助金は、国の制度ではカバーしきれない、より地域に密着したニーズに応えるものが多いです。補助額は国の制度に比べると少額な場合が多いですが、国の補助金と併用できる可能性もあり、組み合わせることでリフォーム費用をさらに抑えることができます。お住まいの自治体のホームページなどで、どのような制度があるか一度確認してみることを強くおすすめします。

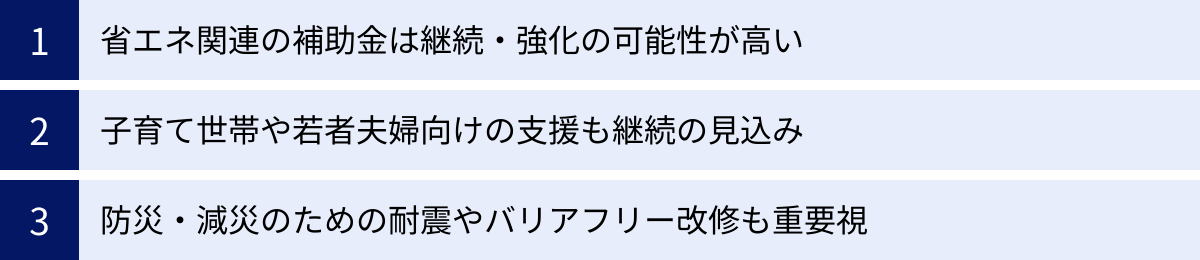

【結論】2025年のリフォーム補助金の動向予測

さて、ここからが本題です。2024年までの社会情勢や政策の流れを踏まえ、2025年のリフォーム補助金がどのようになるかを予測します。確実な情報は来年度の国の予算案が固まる秋以降になりますが、大きな方向性として以下の3つの柱は、2025年も引き続き重要視される可能性が極めて高いと考えられます。

省エネ関連の補助金は継続・強化される可能性が高い

結論として、住宅の省エネ化を支援する補助金は、2025年も最重要施策として継続、あるいはさらに強化されると見て間違いありません。 この背景には、もはや後戻りできない世界的な脱炭素化の流れと、国民生活に直結するエネルギー問題があります。

- 国の明確な目標: 日本政府は「2050年カーボンニュートラル」と「2030年度に温室効果ガスを2013年度比で46%削減」という目標を掲げています。家庭部門からのCO2排出量は全体の約15%を占めており、この削減なくして目標達成は不可能です。そのため、国は住宅の断熱性能の向上や高効率な設備の導入を強力に推進する必要があり、そのための補助金は不可欠なツールとなります。

- エネルギー価格の高騰: 近年、電気代やガス代は高騰を続けており、家計への負担は増すばかりです。住宅の省エネ性能を高めることは、光熱費を直接的に削減し、国民の暮らしを守ることにつながります。これは、政府にとっても重要な経済対策・生活防衛策の一環です。

- 省エネ基準の段階的な義務化: 2025年4月からは、原則として全ての新築住宅に省エネ基準への適合が義務化されます。これに続き、今後は既存住宅のリフォームにおいても、より高い省エネ性能が求められるようになるでしょう。補助金は、この移行をスムーズに進めるための潤滑油の役割を果たします。

これらの理由から、2024年に実施された「住宅省エネ2024キャンペーン」のような大規模な補助金事業は、2025年も形を変えて後継事業が実施される可能性が非常に高いです。特に、エネルギー削減効果が最も大きいとされる「窓の断熱リフォーム(内窓設置や高機能ガラスへの交換)」や、高効率給湯器(エコキュートなど)への補助は、引き続き手厚い支援の対象となると予測されます。また、ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準のような、より高い性能基準を満たすリフォームへの補助額が上乗せされるなど、支援内容がさらに高度化していくことも考えられます。

子育て世帯や若者夫婦向けの支援も継続の見込み

少子化対策は国の最重要課題の一つであり、子育てしやすい住環境の整備を支援する補助金も、2025年に継続される可能性が高いです。若い世代が経済的な不安なく住宅を取得し、快適に子育てできる環境を整えることは、将来の日本社会にとって極めて重要だからです。

2024年の「子育てエコホーム支援事業」は、その名の通り子育て世帯や若者夫婦世帯をメインターゲットに据え、省エネ改修だけでなく、家事負担を軽減する設備(ビルトイン食洗機、浴室乾燥機など)や、子どもの見守りに配慮した対面キッチンへの改修なども補助対象に含めたことで、非常に人気を博しました。

この成功事例を踏まえ、2025年も同様のコンセプトを持つ補助金が期待されます。考えられる方向性としては、以下のようなものが挙げられます。

- 対象者の維持: 引き続き、18歳未満の子どもがいる「子育て世帯」や、夫婦のいずれかが39歳以下の「若者夫婦世帯」が主な対象となるでしょう。

- 支援内容の拡充: 共働き世帯の増加を背景に、宅配ボックスの設置や、掃除しやすい内装材への変更など、さらなる家事負担軽減につながるリフォームが対象に追加される可能性があります。

- 中古住宅購入との連携強化: 若い世代は新築よりも中古住宅を購入してリフォームするケースが増えています。中古住宅の購入とリフォームをセットで行う場合の補助上限額を引き上げるなど、既存住宅ストックの活用と子育て支援を両立させる施策が強化されるかもしれません。

子育て世帯向けの支援は、単なる住宅政策に留まらず、社会全体の活力を維持するための投資と位置づけられています。そのため、経済状況に左右されにくく、安定して継続されると予測できるのです。

防災・減災のための耐震やバリアフリー改修支援も重要視

日本は世界有数の災害大国であり、いつどこで大規模な地震や風水害が発生してもおかしくありません。また、世界に先駆けて超高齢社会に突入しており、誰もが安全・安心に暮らせる住環境の整備が求められています。このため、住宅の安全性を高める耐震リフォームや、高齢者・障がい者に配慮したバリアフリーリフォームへの支援も、2025年以降、変わらず重要な政策であり続けるでしょう。

- 耐震化の促進: 1981年5月以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅は、全国にまだ数多く残存しています。これらの住宅の耐震化は、人命を守るために急がなければならない課題です。耐震診断やそれに基づく補強工事への補助は、多くの自治体で実施されており、今後も継続される見込みです。国としても、こうした自治体の取り組みを後押しする形で支援を続けると考えられます。

- バリアフリー化の必要性: 団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となり始める「2025年問題」を目前に控え、在宅での介護や生活の需要はますます高まります。住宅内の段差解消、手すりの設置、ヒートショックを防ぐための浴室暖房の設置といったバリアフリーリフォームは、高齢者が住み慣れた家で自立した生活を送るために不可欠です。介護保険制度による住宅改修費の支給と連携する形で、補助金制度も存続・拡充されることが予測されます。

これらの分野は、省エネや子育て支援ほど大規模なキャンペーンにはなりにくいかもしれませんが、国民の生命と安全な暮らしに直結する根幹的な政策です。「長期優良住宅化リフォーム推進事業」のように、耐震性、省エネ性、バリアフリー性などを総合的に向上させるリフォームを支援する枠組みは、今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。

2025年を予測するカギ!2024年の主要なリフォーム補助金

2025年の動向をより具体的に予測するためには、その土台となる2024年の制度を正確に理解しておくことが不可欠です。ここでは、2024年のリフォーム補助金の中心となった「住宅省エネ2024キャンペーン」と、住宅の長寿命化を目的とする「長期優良住宅化リフォーム推進事業」について詳しく解説します。

住宅省エネ2024キャンペーンの概要

「住宅省エネ2024キャンペーン」は、経済産業省、国土交通省、環境省の3省が連携して実施する、住宅の省エネ化を強力に推進するための事業の総称です。「子育てエコホーム支援事業」「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合給湯省エネ2024事業」という4つの事業で構成されており、それぞれが異なる目的と支援対象を持っていますが、ワンストップで申請できるなど、利用者にとっての利便性が高められているのが特徴です。

| 事業名 | 主な目的と対象 | 参照元 |

|---|---|---|

| 子育てエコホーム支援事業 | 子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築取得や、住宅の省エネ改修等を支援 | 国土交通省 |

| 先進的窓リノベ2024事業 | 断熱性能の高い窓への改修に特化し、既存住宅の省エネ化を促進 | 経済産業省・環境省 |

| 給湯省エネ2024事業 | 高効率給湯器の導入を支援し、家庭のエネルギー消費を効率化 | 経済産業省 |

| 賃貸集合給湯省エネ2024事業 | 賃貸集合住宅における従来型給湯器を高効率給湯器へ交換することを支援 | 経済産業省 |

(参照:住宅省エネ2024キャンペーン 公式サイト)

これらの事業は、要件を満たせば併用することも可能であり、組み合わせることでより多くの補助を受けることができます。

子育てエコホーム支援事業

本事業は、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯を主な対象とし、省エネ投資の下支えを行うことで、2050年のカーボンニュートラル実現を目指すものです。

- 対象者:

- 子育て世帯: 申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯。

- 若者夫婦世帯: 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯。

- 上記以外の世帯も、リフォームに限り対象となります(補助上限額は異なります)。

- 対象工事と補助額(リフォームの場合):

- 必須工事として、開口部の断熱改修、外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の設置のいずれかを行う必要があります。

- それに加えて、子育て対応改修(家事負担軽減設備、防犯性向上、生活騒音配慮など)、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置なども対象となります。

- 補助上限額:

- 子育て世帯・若者夫婦世帯: 原則30万円/戸

- その他の世帯: 原則20万円/戸

- ※長期優良住宅の認定を受ける場合は、補助上限が引き上げられます。

- 特徴: 省エネ改修を必須としつつも、家事負担の軽減やバリアフリー化など、幅広い工事が補助対象となるため、多くの世帯が利用しやすい制度設計になっています。

先進的窓リノベ2024事業

本事業は、既存住宅の窓を高性能な断熱窓に改修する費用に対して、集中的に支援を行うものです。住宅の熱の出入りが最も大きい「窓」の断熱性能を上げることは、省エネ化において極めて効果的です。

- 対象工事:

- ガラス交換、内窓設置、外窓交換など、国が定める性能基準を満たす高性能な断熱窓・ガラスへのリフォームが対象です。

- 補助額:

- 工事内容や製品の性能、サイズに応じて定められた額が補助されます。

- 補助上限額は1戸あたり200万円と非常に高額に設定されています。

- 特徴: 補助率が工事費の1/2相当と非常に高く設定されているのが最大の特徴です。窓リフォームは費用がかさみがちですが、この制度を利用することで、少ない自己負担で高い断熱効果を得ることができます。

給湯省エネ2024事業

本事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野に着目し、高効率給湯器の導入を集中的に支援するものです。

- 対象設備:

- ヒートポンプ給湯機(エコキュート)

- ハイブリッド給湯機

- 家庭用燃料電池(エネファーム)

- ※いずれも国が定める基準を満たすものに限ります。

- 補助額:

- 導入する機器の性能に応じて定額が補助されます。例えば、エコキュートであれば基本8万円/台、さらに性能に応じた加算額があります。

- 特徴: 機器の購入だけでなく、設置工事も補助対象となります。子育てエコホーム支援事業や先進的窓リノベ事業との併用も可能で、住宅全体のエネルギー効率を総合的に高めることができます。

賃貸集合給湯省エネ2024事業

この事業は、既存の賃貸集合住宅において、エネルギー効率の低い従来型の給湯器を、小型の高効率給湯器(エコジョーズなど)に交換する取り組みを支援するものです。

- 対象者: 賃貸集合住宅のオーナーなど。

- 対象設備: 国が定める基準を満たす小型のガス給湯器(エコジョーズ/エコフィール)への交換。

- 補助額: 交換する給湯器1台あたり、定額(5万円または7万円)が補助されます。

- 特徴: 入居者の光熱費負担を軽減し、物件の付加価値向上にもつながるため、賃貸オーナーにとってメリットの大きい制度です。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

この事業は、既存住宅の性能を総合的に向上させ、長持ちする良質な住宅(長期優良住宅)へと改修する取り組みを支援するものです。単なる設備の交換だけでなく、住宅の構造や基盤そのものの価値を高めることを目的としています。

(参照:長期優良住宅化リフォーム推進事業 事務局公式サイト)

- 目的: 既存住宅の長寿命化、省エネ化、耐震性向上、三世代同居など複数世帯の同居への対応、子育てしやすい環境整備などを通じて、良質な住宅ストックの形成を目指します。

- 対象工事:

- 性能向上リフォーム: 劣化対策、耐震性、省エネ対策など、長期優良住宅の認定基準を満たすための工事。

- 三世代同居対応改修工事: キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設。

- 子育て世帯向け改修工事: 若者・子育て世帯が実施するリフォーム工事。

- 補助額:

- リフォーム後の住宅性能に応じて、工事費用の1/3を上限に補助されます。

- 補助上限額は、性能に応じて100万円~250万円/戸と、非常に高額です。

- 特徴:

- 工事前にインスペクション(住宅診断)の実施が必須となります。住宅の現状を専門家が把握した上で、適切な改修計画を立てる必要があります。

- 補助を受けるためには、リフォームによって一定以上の性能基準を満たすことが求められるため、計画段階から専門的な知識を持つリフォーム会社との連携が不可欠です。

これらの2024年の制度は、2025年のリフォーム補助金を考える上での重要な羅針盤となります。特に「省エネ」「子育て」「住宅の長寿命化」という3つのキーワードは、来年も引き続き政策の中心となるでしょう。

【2025年版】利用できる可能性のある国のリフォーム補助金

2024年の主要な補助金制度を踏まえ、2025年に利用できる可能性のある国のリフォーム補助金について、さらに具体的に掘り下げて予測します。現時点ではあくまで予測の域を出ませんが、これまでの政策の継続性から、いくつかの有力なシナリオが考えられます。

住宅省エネキャンペーンの後継事業(仮称)

2025年も「住宅省エネキャンペーン」の後継となる大規模な事業が実施される可能性は極めて高いと考えられます。2022年、2023年、2024年と継続的に実施され、省エネリフォームの普及に大きく貢献してきたこの枠組みを、国がここで途切れさせる理由は見当たりません。

2024年事業の予算執行状況を見ても、特に補助率の高い「先進的窓リノベ事業」は非常に早いペースで申請が進んでおり、市場の需要がいかに高いかが伺えます。この状況は、国が来年度の予算を確保する上での強力な後押しとなるでしょう。

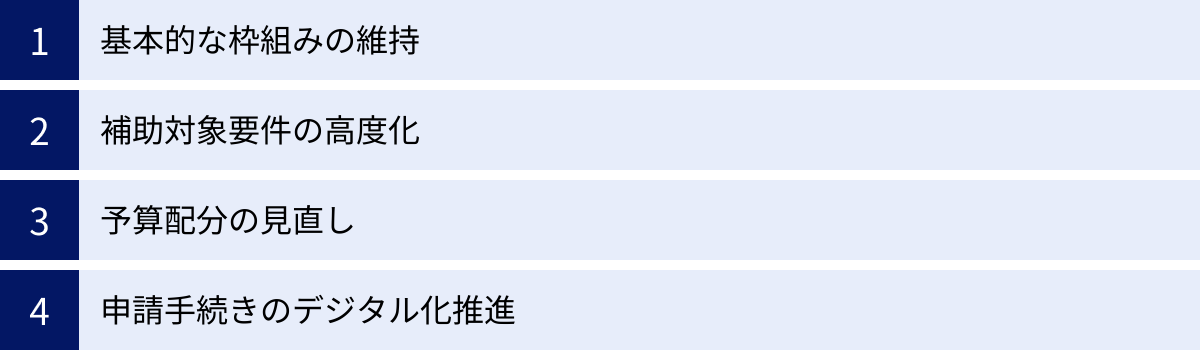

2025年版で予測される変更点・注目ポイント

- 基本的な枠組みの維持: 「窓(開口部)」「給湯器」「断熱・その他設備」といった分野ごとに支援を行う、現在の分かりやすい枠組みは維持される可能性が高いです。また、子育て世帯・若者夫婦世帯を優遇する措置も継続されるでしょう。

- 補助対象要件の高度化: 省エネ性能に関する技術は年々進歩しています。2025年版では、より性能の高い建材や設備を補助対象としたり、ZEH水準など、より高い省エネ基準を満たすリフォームに対して補助額を上乗せしたりするなど、さらなる性能向上を促す仕組みが導入される可能性があります。

- 予算配分の見直し: 2024年事業の申請状況を分析し、需要の高い分野(例えば窓リフォーム)の予算を増額する一方で、他の分野の予算や補助額が調整される可能性があります。

- 申請手続きのデジタル化推進: 利用者と事業者の利便性向上のため、申請システムのさらなる改善や、手続きのオンライン化が一層進むことも考えられます。

2025年にリフォームを計画している方は、今年(2024年)の秋から冬にかけて発表される国の来年度予算案や、関連省庁の動向に注目しておくことが重要です。例年、12月頃に予算案が閣議決定され、年明けから3月にかけて事業の詳細が固まっていくというスケジュールが一般的です。

その他の継続が期待される補助金制度

大規模なキャンペーン以外にも、特定の目的を持った補助金制度が継続、あるいは形を変えて登場することが期待されます。

次世代省エネ建材の実証支援事業

この事業は、まだ市場に広く普及していない、新しい技術を用いた高性能な省エネ建材(外張り断熱工法、断熱パネル、潜熱蓄熱建材など)の導入を支援し、その効果を実証することを目的としています。

(参照:一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)公式サイト)

- 目的: 新技術の普及促進と市場形成。

- 特徴: 一般的なリフォーム補助金とは異なり、「実証事業」としての性格が強いのが特徴です。そのため、使用できる建材が指定されていたり、リフォーム後のエネルギー消費量などを報告する義務があったりします。

- 2025年の展望: カーボンニュートラルの実現には、既存技術の普及だけでなく、新たなイノベーションも不可欠です。そのため、この種の先進技術を支援する事業は、今後も継続される可能性が高いです。最新の省エネ技術を取り入れたいと考えている方にとっては、注目の制度と言えるでしょう。

住宅エコリフォーム推進事業

この事業は、過去に実施されていたもので、省エネ診断やそれに基づく省エネ改修を支援する制度でした。現在は「住宅省エネキャンペーン」に吸収・発展した形となっていますが、その根底にある考え方は今も生きています。

- 過去の事業の教訓: 専門家による「省エネ診断」を基に改修計画を立てるというプロセスは、費用対効果の高いリフォームを実現する上で非常に有効です。

- 2025年の展望: 将来的には、大規模キャンペーンとは別に、個々の住宅の状況に合わせた最適な省エネ改修計画の策定(診断)とその実施を一体的に支援するような、よりオーダーメイドに近い補助金制度が登場する可能性も考えられます。特に、既存住宅の多様な状況に対応するためには、このようなアプローチが重要になってくるでしょう。

2025年のリフォーム補助金の全体像はまだ未確定ですが、「省エネ性能の向上」という大きな幹は揺るぎません。この軸に、「子育て支援」「防災・減災」「住宅の長寿命化」といった枝葉が加わる形で、多様なニーズに応える制度が構築されていくと予測されます。

補助金の対象になりやすいリフォーム工事の種類

補助金制度の動向が分かったところで、次に気になるのは「具体的にどんな工事をすれば補助金がもらえるのか?」ということでしょう。ここでは、国の補助金制度で対象になりやすいリフォーム工事を、分野別に詳しく解説します。ご自身の計画と照らし合わせながらご覧ください。

省エネリフォーム

省エネリフォームは、現在の補助金制度において最も中心的な位置を占めています。住宅の断熱性を高め、効率的な設備を導入することで、冷暖房や給湯にかかるエネルギー消費を抑え、光熱費の削減とCO2排出量の削減に貢献します。

開口部(窓・ドア)の断熱改修

住宅の中で最も熱の出入りが激しいのが窓やドアなどの「開口部」です。夏は外の熱気の約7割が窓から侵入し、冬は室内の暖かい空気の約5割が窓から逃げていきます。開口部の断熱性能を高めることは、省エネリフォームの中で最も費用対効果が高いと言われており、「先進的窓リノベ事業」のように手厚い補助の対象となっています。

| 工事の種類 | 概要と特徴 |

|---|---|

| 内窓(二重窓)の設置 | 今ある窓の内側にもう一つ窓を設置する方法。工事が比較的簡単で、断熱効果に加え、防音効果や結露抑制効果も高い。 |

| 外窓交換 | 既存の窓枠ごと撤去し、新しい高断熱のサッシ・ガラスに交換する方法。デザインも一新できるが、費用は比較的高額になる。 |

| ガラス交換 | 既存のサッシはそのままに、単層ガラスを複層ガラス(ペアガラス)やLow-E複層ガラス、真空ガラスなどに交換する方法。 |

| 玄関ドアの交換 | 断熱性能の高い玄関ドアに交換する。断熱効果はもちろん、防犯性の向上やデザイン性のアップにもつながる。 |

外壁・屋根・天井・床の断熱改修

開口部に次いで熱の出入りが大きいのが、外壁、屋根、床です。これらの部分に断熱材を施工することで、家全体を魔法瓶のように包み込み、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を保つことができます。

- 外壁の断熱: 外壁の内側に断熱材を充填する「内断熱」と、外壁の外側を断熱材で覆う「外断熱」があります。

- 屋根・天井の断熱: 天井裏に断熱材を敷き詰めたり、吹き込んだりする方法が一般的です。特に夏場の2階の暑さ対策に効果的です。

- 床の断熱: 床下に断熱材を施工します。冬場の足元からの冷えを大幅に軽減できます。

これらの断熱改修は、「子育てエコホーム支援事業」や「長期優良住宅化リフォーム推進事業」などで補助対象となります。一定量以上の断熱材を使用することや、定められた性能基準を満たすことが要件となります。

エコ住宅設備(高効率給湯器など)の設置

日々の生活で使うエネルギーを効率化する設備の導入も、重要な省エネリフォームです。「給湯省エネ事業」などで重点的に支援されています。

- 高効率給湯器:

- エコキュート(ヒートポンプ給湯機): 大気の熱を利用してお湯を沸かすため、電気エネルギーの消費が非常に少ない。

- ハイブリッド給湯機: 電気(ヒートポンプ)とガスを効率よく使い分ける。湯切れの心配がない。

- エネファーム(家庭用燃料電池): 都市ガスやLPガスから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電。その際に発生する熱でお湯も沸かす。

- 高断熱浴槽: お湯が冷めにくい構造の浴槽。追い焚きの回数が減り、ガス代や電気代の節約につながります。

- 節水型トイレ: 少ない水量で効率的に洗浄できるトイレ。水道料金の節約になります。

- 節湯水栓: 水とお湯の切り替えが明確で、無駄なお湯の使用を抑えることができる水栓金具。

バリアフリーリフォーム

高齢者や障がいのある方が、安全で快適に暮らせるようにするための改修です。介護保険制度の住宅改修費支給と合わせて、国や自治体の補助金も利用できる場合があります。

手すりの設置

転倒防止のために、廊下、階段、トイレ、浴室、玄関などに手すりを設置する工事です。立ち座りや移動の際の大きな助けとなります。

段差の解消

室内外の段差は、つまずきや転倒の大きな原因となります。敷居の撤去、スロープの設置、浴室の床のかさ上げなどを行い、車いすでも移動しやすい環境を整えます。

廊下幅の拡張

車いすでの移動や、介助者が付き添って歩行するために、廊下の幅を広げる工事です。間取りの変更を伴うため比較的大規模な工事になります。

耐震リフォーム

大規模な地震から生命と財産を守るための最も重要なリフォームです。特に1981年以前の旧耐震基準で建てられた住宅にお住まいの方は、早急な対策が推奨されます。

耐震診断

まずは専門家による耐震診断を受け、住宅の現状の耐震性を評価してもらうことがスタートです。多くの自治体で、この耐震診断費用に対する補助制度が設けられています。

補強工事

診断結果に基づき、必要な補強工事を行います。

- 壁の補強: 筋交いや構造用合板を設置して、壁の強度を高めます。

- 基礎の補強: ひび割れた基礎を補修したり、無筋コンクリートの基礎を鉄筋コンクリートで補強したりします。

- 接合部の補強: 柱と梁、土台と柱などの接合部を金物で補強します。

- 屋根の軽量化: 重い瓦屋根を、軽量な金属屋根などに葺き替えることで、地震時の建物の揺れを小さくします。

その他のリフォーム

上記以外にも、特定の目的を持ったリフォームが補助金の対象となることがあります。

同居対応・三世代同居リフォーム

親世帯と子世帯が同居・近居するために行うリフォームです。「長期優良住宅化リフォーム推進事業」などで支援されており、キッチン、浴室、トイレ、玄関などを増設する工事が対象となります。

家事負担軽減に資する設備の設置

「子育てエコホーム支援事業」などで対象となる、暮らしを便利にする設備です。

- ビルトイン食洗機

- 掃除しやすいレンジフード

- ビルトイン自動調理対応コンロ

- 浴室乾燥機

- 宅配ボックス

これらの工事は、単体では補助対象にならなくても、必須工事である省エネ改修と同時に行うことで補助が受けられるケースが多いです。リフォーム計画を立てる際は、補助金の要件をよく確認し、対象となる工事を漏れなく盛り込むことが重要です。

国だけじゃない!お住まいの地方自治体の補助金もチェック

国の補助金は規模が大きく魅力的ですが、見逃してはならないのが、お住まいの都道府県や市区町村が独自に実施している補助金制度です。国の制度とうまく組み合わせることで、リフォームの自己負担をさらに軽減できる可能性があります。

地方自治体の補助金制度の探し方

地域に密着した多様な制度があるため、情報収集の方法を知っておくことが大切です。主な探し方は以下の2つです。

自治体のホームページで確認する

最も確実で基本的な方法です。お住まいの市区町村の公式ホームページにアクセスし、検索窓に「リフォーム 補助金」「住宅改修 助成金」といったキーワードを入力して検索してみましょう。

- チェックする部署: 「建築指導課」「都市計画課」「商工観光課」「福祉課」など、補助金の目的によって担当部署が異なります。「広報誌」や「暮らしのガイド」といったページにまとめられていることもあります。

- 検索のコツ: 年度初め(4月~5月頃)にその年度の補助金情報が公開されることが多いですが、人気の制度はすぐに受付終了となるため、こまめにチェックすることが重要です。

地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイトを利用する

全国の地方公共団体が実施しているリフォーム関連の支援制度を、横断的に検索できる便利なウェブサイトがあります。これは、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が運営しています。

(参照:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 公式サイト)

- サイトの使い方:

- お住まいの都道府県や市区町村を選択します。

- 「リフォームの目的(耐震、省エネ、バリアフリーなど)」や「支援の種類(補助、融資など)」といった条件で絞り込み検索ができます。

- 検索結果から、各制度の概要や問い合わせ先を確認できます。

- メリット: 複数の自治体の制度を一度に比較検討できるため、効率的に情報を集めることができます。また、国の制度では対象外となるような、小規模なリフォーム(例:防犯対策、家具の転倒防止工事など)に対する助成金が見つかることもあります。

このサイトで当たりをつけ、最終的には必ず自治体の公式ホームページや担当窓口で最新の詳細情報を確認する、という手順がおすすめです。

国と地方自治体の補助金は併用できる?

これは多くの方が疑問に思う点ですが、結論から言うと「条件付きで併用可能」です。ただし、そこには重要なルールが存在します。

併用の基本ルール:同一工事への重複補助は原則不可

最も重要な原則は、「補助対象が重複する工事に対して、国と自治体の両方から補助金を受け取ることはできない」という点です。例えば、「窓の断熱改修」という一つの工事に対して、国の「先進的窓リノベ事業」と、市の「省エネリフォーム補助金」の両方を申請することは、原則として認められません。これは、税金を原資とする公的な補助金が、一つの工事に過剰に投入されることを防ぐためのルールです。

併用できるケースとは?

では、どのような場合に併用が可能なのでしょうか。

- ケース1:工事箇所を分ける

国の補助金と自治体の補助金で、対象とする工事箇所を明確に分けることで併用が可能になる場合があります。- 具体例:

- 窓の断熱改修 → 国の「先進的窓リノベ事業」を利用

- 外壁の塗装工事 → 市の「住宅リフォーム助成金」を利用

このように、申請する工事内容が異なっていれば、両方の制度を活用できる可能性が高まります。

- 具体例:

- ケース2:補助金制度側で併用が認められている

補助金制度の要綱(ルールブック)に、他の補助金との併用に関する規定が明記されている場合があります。「国の補助金を受けても、その補助額を差し引いた自己負担分に対して、市の補助金を申請できる」といった柔軟な対応をしている自治体もあります。

必ず確認が必要!

国と自治体の補助金の併用可否は、それぞれの制度のルールや自治体の判断によってケースバイケースです。「自分の場合は併用できるのか?」を自己判断せず、必ず以下の両方に確認することが不可欠です。

- 国の補助金事務局のコールセンターなど

- お住まいの自治体の補助金担当窓口

また、補助金申請の実績が豊富なリフォーム会社は、こうした併用に関するノウハウも持っています。リフォーム会社を選ぶ際には、国と地域の両方の制度に詳しいかどうかを確認することも重要なポイントになります。

リフォーム補助金申請の基本的な流れ

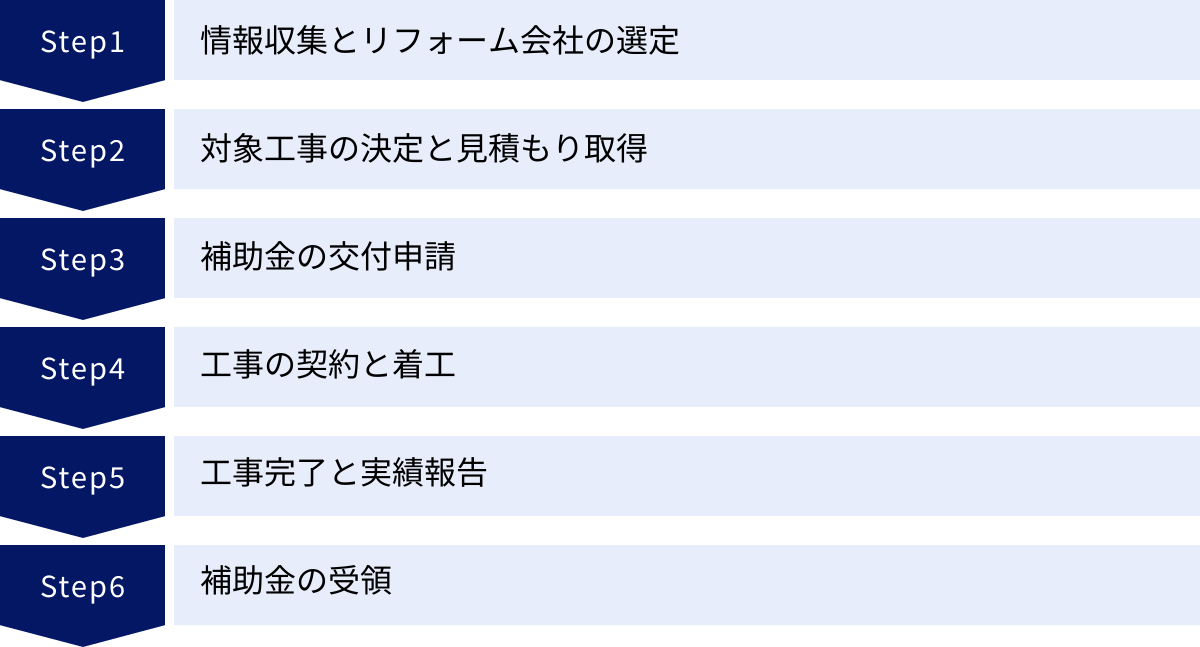

補助金を利用したリフォームを成功させるには、正しい手順を踏むことが非常に重要です。特に「申請のタイミング」を間違えると、補助金が受けられなくなることもあるため注意が必要です。ここでは、情報収集から補助金の受領までの一般的な流れを6つのステップで解説します。

ステップ1:情報収集とリフォーム会社の選定

すべての始まりは情報収集です。まずは、ご自身が検討しているリフォームで利用できそうな補助金制度をリストアップします。国の「住宅省エネキャンペーン」公式サイトや、お住まいの自治体のホームページ、前述の「支援制度検索サイト」などを活用しましょう。

この段階で同時に進めたいのが、リフォーム会社の選定です。補助金申請は、多くの場合、施工業者が手続きを代行します。そのため、補助金制度に詳しく、申請実績が豊富なリフォーム会社を選ぶことが成功への近道です。複数の会社から話を聞き、補助金活用の提案力や対応の丁寧さなどを比較検討しましょう。

ステップ2:対象工事の決定と見積もり取得

利用したい補助金制度が決まったら、リフォーム会社と相談しながら、その要件を満たす具体的な工事内容を詰めていきます。

- 「この窓は補助対象のグレードか?」

- 「この断熱材の厚みで要件を満たせるか?」

- 「省エネ工事と合わせて、食洗機もつければ補助対象になるか?」

など、専門的な知識が必要な部分をプロに確認しながら、最適なプランを作成します。プランが固まったら、正式な見積書を作成してもらいます。この見積書は、補助金の申請時に必要となる重要な書類です。

ステップ3:補助金の交付申請

リフォームプランと見積もりが確定したら、いよいよ補助金の交付申請手続きに進みます。

- 申請者: 多くの国の補助金(住宅省エネ2024キャンペーンなど)では、あらかじめ事務局に登録された「登録事業者(リフォーム会社)」が施主(あなた)に代わって申請手続きを行います。これを「事業者申請」と呼びます。施主自身が申請する必要がある制度もあるため、事前に確認が必要です。

- 必要書類: 申請書、工事箇所の写真、工事請負契約書の写し、本人確認書類など、制度によって定められた書類を準備します。多くはリフォーム会社が準備をサポートしてくれます。

申請後、事務局による審査が行われます。審査には数週間から数ヶ月かかる場合があります。

ステップ4:工事の契約と着工

ここが最も重要なポイントです。 補助金を利用する場合、原則として補助金の「交付決定通知」が届いてから、リフォーム会社と正式な工事請負契約を結び、工事に着工しなければなりません。

「交付決定」とは、「あなたの申請内容を審査した結果、補助金を交付することが決まりました」という事務局からのお知らせです。この通知を受け取る前に契約や着工をしてしまうと、「補助金の必要性がなかった」と見なされ、補助金が受けられなくなる恐れがあります。この「交付決定前の着工はNG」というルールは、ほとんどの補助金制度に共通する鉄則なので、絶対に守るようにしましょう。

ステップ5:工事完了と実績報告

工事が無事に完了したら、定められた期間内に「実績報告(完了報告)」を提出する必要があります。

- 報告内容: 提出する書類は、工事完了後の写真(施工箇所がわかるように撮影)、工事費用の支払いが確認できる書類(領収書の写しなど)、その他、制度によって定められた報告書などです。

- 提出者: 交付申請と同様に、リフォーム事業者が報告手続きを代行してくれるのが一般的です。

この実績報告の内容が審査され、申請通りの工事が正しく行われたことが確認されると、交付される補助金の額が最終的に確定します。

ステップ6:補助金の受領

実績報告の審査が無事に完了すると、いよいよ補助金が交付(受領)されます。受領方法は、主に2つのパターンがあります。

- 事業者に支払われ、施主は差額を支払う: 補助金がリフォーム会社に直接支払われるパターン。施主は、リフォームの総額から補助金額を差し引いた金額をリフォーム会社に支払います。利用者にとっては、最初に用意する資金が少なくて済むというメリットがあります。

- 施主に直接支払われる: 施主がリフォーム代金の全額を一旦リフォーム会社に支払い、後日、施主の指定口座に補助金が振り込まれるパターン。

どちらのパターンになるかは補助金制度によって異なります。事前に流れを確認しておくと安心です。以上が、補助金申請の基本的な流れです。「交付決定後の着工」というルールをしっかり守り、信頼できるリフォーム会社と二人三脚で進めることが重要です。

補助金を活用するために知っておきたい注意点とコツ

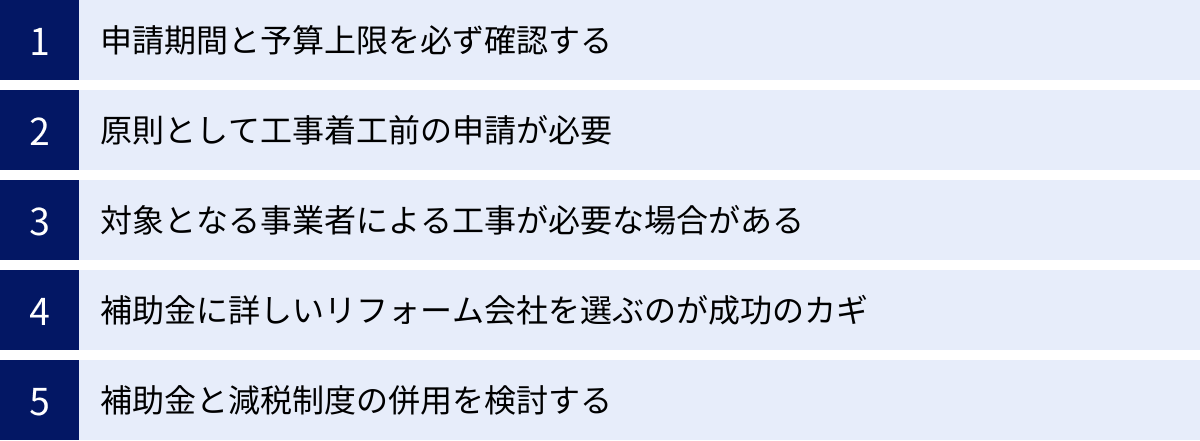

補助金は非常にお得な制度ですが、その恩恵を最大限に受けるためには、いくつか知っておくべき注意点とコツがあります。これらを押さえておかないと、「もらえるはずだったのにもらえなかった」という事態になりかねません。

申請期間と予算上限を必ず確認する

補助金制度には、必ず「申請受付期間」と「予算の上限」が定められています。 これは最も基本的かつ重要な注意点です。

- 申請期間: 「〇年〇月〇日から△年△月△日まで」のように期間が設定されています。この期間内に申請を完了させる必要があります。

- 予算上限: 国や自治体が用意している補助金の総額には限りがあります。申請額がこの予算上限に達した時点で、たとえ申請期間の途中であっても、その補助金は受付終了となります。

特に、補助額が大きく人気の制度(近年の住宅省エネキャンペーンなど)は、終了予定日よりもかなり前に予算上限に達し、早期に締め切られるケースが頻発しています。リフォームを検討し始めたら、できるだけ早く情報収集を開始し、準備を進めることが「乗り遅れない」ための最大のコツです。

原則として工事着工前の申請が必要

前章の「申請の流れ」でも触れましたが、これは何度強調しても足りないほど重要なルールです。ほとんどすべてのリフォーム補助金は、工事を始める前に申請し、「交付決定」を得る必要があります。

すでに始まっている工事や、完了してしまった工事は、原則として補助金の対象外です。「リフォームが終わった後に、こんな補助金があったことを知った…」となっても、後から申請することはできません。リフォームを考えたら、まず契約や着工の前に「使える補助金はないか?」と調べる癖をつけましょう。

対象となる事業者(登録事業者)による工事が必要な場合がある

補助金制度によっては、「どのリフォーム会社に工事を依頼してもよい」というわけではない場合があります。

例えば、「住宅省エネ2024キャンペーン」では、キャンペーン事務局に「補助事業者」として登録したリフォーム会社や工務店でなければ、補助金の申請手続きができません。 登録していない事業者に工事を依頼した場合、施主自身も申請することができず、補助金を利用することは不可能です。

リフォーム会社を選ぶ際には、見積もりを依頼する段階で「〇〇の補助金を利用したいのですが、登録事業者ですか?」「補助金の申請実績はありますか?」と必ず確認するようにしましょう。

補助金に詳しいリフォーム会社を選ぶのが成功のカギ

補助金の申請手続きは、必要書類が多く、要件も複雑です。これをすべて個人で調べて完璧に行うのは、かなりの時間と労力がかかります。

補助金制度の活用に慣れているリフォーム会社は、成功への最高のパートナーです。

- 最適な提案: あなたのリフォーム計画に合わせ、どの補助金を使えば最もお得になるか、国の制度と自治体の制度をどう組み合わせるのがベストか、といったプロならではの提案をしてくれます。

- 手続きの代行: 煩雑な申請書類の作成や、事務局とのやり取りをスムーズに進めてくれます。

- 最新情報の提供: 年度ごとに変わる制度の最新情報や、予算の消化状況などを把握しており、適切なタイミングで申請できるよう導いてくれます。

リフォーム会社を選ぶ際には、価格だけでなく、こうした補助金に関する知識やサポート体制も重要な判断基準とすることをおすすめします。

補助金と減税制度の併用を検討する

リフォーム費用を抑える方法は、補助金だけではありません。「リフォーム促進税制」という、税金が優遇される制度も存在します。

- 所得税の控除: 省エネ、バリアフリー、耐震、同居対応などの特定の性能向上リフォームを行った場合、年末の住宅ローン残高や工事費用に応じて、所得税が一定期間控除される制度です。

- 固定資産税の減額: 耐震、バリアフリー、省エネ改修を行った場合、翌年度の家屋にかかる固定資産税が減額される制度です。

これらの減税制度は、補助金と併用できる場合があります。 両方を活用できれば、費用負担をさらに大きく軽減できます。ただし、注意点として、確定申告の際に、リフォームの工事費用から受け取った補助金の額を差し引いて計算する必要があります。減税制度の適用要件も細かく定められているため、税務署やリフォーム会社によく確認しましょう。

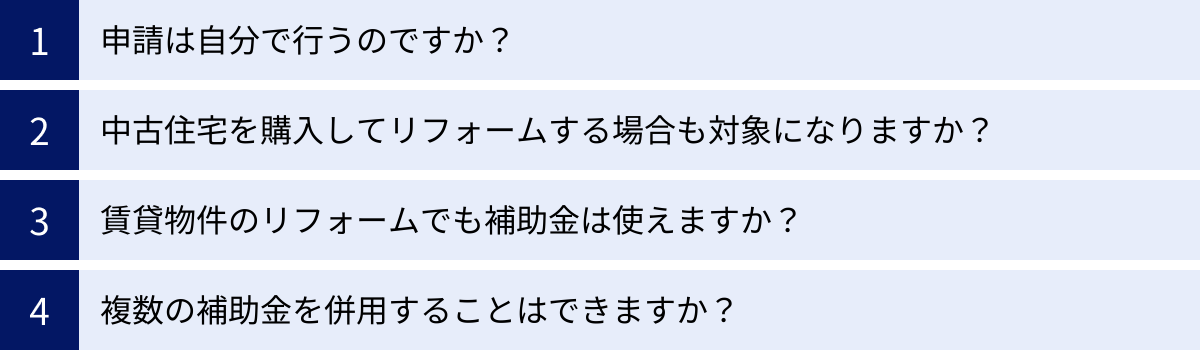

リフォーム補助金に関するよくある質問

ここでは、リフォーム補助金を検討している方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

申請は自分で行うのですか?

A. 多くの場合はリフォーム事業者が代行しますが、制度によります。

国の大型補助金である「住宅省エネ2024キャンペーン」のような制度では、あらかじめ事務局に登録されたリフォーム事業者(補助事業者)が、お客様(施主)に代わって申請手続きを行う「事業者申請」が基本です。これにより、利用者の手間が大幅に軽減されています。

一方で、地方自治体の補助金や一部の国の制度では、リフォームの施主本人が申請書類を窓口に提出する「本人申請」が必要な場合もあります。

どちらの方式になるかは制度ごとに異なるため、利用したい補助金の公募要領(ルールブック)を確認するか、リフォームを依頼する会社に「申請は誰が行うのか」を事前に確認しておくことが重要です。

中古住宅を購入してリフォームする場合も対象になりますか?

A. はい、対象になる補助金は多くあります。

中古住宅を購入して、入居前にリフォームを行う場合も、補助金の対象となるケースは非常に多いです。むしろ、中古住宅の流通と質の向上を促進するため、こうしたケースを優遇する制度もあります。

例えば、「子育てエコホーム支援事業」では、中古住宅を購入してリフォームを行う子育て世帯・若者夫婦世帯に対して、補助金の上限額が通常よりも高く設定されています(最大60万円/戸)。

ただし、補助金によっては「売買契約から〇ヶ月以内にリフォーム工事の契約をすること」といった条件が付く場合があります。中古住宅の購入とリフォームを計画している場合は、物件探しと並行して補助金の情報も集め、スケジュールをうまく調整することが大切です。

賃貸物件のリフォームでも補助金は使えますか?

A. はい、物件の所有者(オーナー)が申請すれば利用できる制度があります。

入居者がリフォーム費用を負担して補助金を使うことは通常できませんが、アパートやマンションの所有者(大家さん)が、物件の価値向上や入居者の住環境改善のためにリフォームを行う場合、利用できる補助金があります。

その代表例が「賃貸集合給湯省エネ2024事業」で、賃貸アパート・マンションの古い給湯器を、高効率なエコジョーズなどに交換する費用を補助するものです。これにより、オーナーは少ない負担で設備の更新ができ、入居者は光熱費の削減というメリットを得られます。

その他、自治体によっては空き家対策の一環として、賃貸活用を目的としたリフォームに補助金を出す場合もあります。賃貸経営をされている方は、こうしたオーナー向けの補助金情報をチェックしてみる価値があります。

複数の補助金を併用することはできますか?

A. 条件付きで可能です。ただし「同一工事への重複」はできません。

これは非常に重要なポイントです。原則として、「一つの工事」に対して、国と自治体など、複数の補助金を重複して受け取ることはできません。

ただし、以下のような形であれば併用が可能な場合があります。

- 工事箇所を分ける: 例えば、「窓の工事は国のA補助金」「お風呂の工事は市のB補助金」というように、補助金ごとに担当する工事を明確に分ける方法です。

- 制度間で併用が認められている: 「住宅省エネ2024キャンペーン」のように、キャンペーン内の「先進的窓リノベ事業」と「給湯省エネ事業」を組み合わせて申請することは、明確に認められています。

- 補助対象費を分ける: 国の補助金を受けた後の自己負担分に対して、自治体の補助金が上乗せで利用できる、といったルールを設けている制度もあります。

併用の可否やルールは非常に複雑で、制度によって異なります。自己判断はせず、必ずリフォーム会社や各補助金の担当窓口に確認し、最も有利な組み合わせを見つけることが重要です。

まとめ:2025年のリフォーム補助金は早めの情報収集が重要

この記事では、2025年のリフォーム補助金の動向予測から、具体的な制度の解説、申請の注意点までを網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 2025年もリフォーム補助金は期待できる: 国の政策目標から、①省エネ、②子育て支援、③防災・減災(耐震・バリアフリー)を軸とした補助金は、2025年も継続・強化される可能性が極めて高いです。特に、大規模な省エネリフォーム支援策である「住宅省エネキャンペーン」の後継事業は、高い確率で実施されると予測されます。

- 2024年の制度が予測のカギ: 2025年の制度は、2024年の「子育てエコホーム支援事業」や「先進的窓リノベ事業」などをベースに、一部要件や補助額が見直される形で登場する可能性が高いです。今のうちから現行制度を理解しておくことが、来年のスタートダッシュにつながります。

- 国と自治体の両方をチェック: 国の補助金だけでなく、お住まいの市区町村が提供する独自の補助金も忘れずにチェックしましょう。「工事箇所を分ける」などの工夫で、両方の制度を併用し、自己負担をさらに軽減できる可能性があります。

- 成功のための3つの鉄則: 補助金を最大限に活用し、後悔のないリフォームを実現するためには、以下の3点が不可欠です。

- 早めの情報収集と準備: 人気の補助金は予算が早期に尽きます。来年度の制度が発表される秋以降、すぐに行動できるよう、今から情報収集を始めましょう。

- 交付決定前の着工は絶対NG: 「工事を始めてしまった後では申請できない」というルールを肝に銘じ、必ず申請・交付決定を経てから契約・着工する流れを守りましょう。

- 信頼できるリフォーム会社選び: 補助金制度に詳しく、申請実績が豊富なリフォーム会社は、最適な制度の提案から煩雑な手続きの代行まで、力強い味方となってくれます。

リフォームは、決して安い買い物ではありません。しかし、補助金を賢く活用することで、より少ない負担で、より快適で安全、そして環境にも家計にも優しい住まいを手に入れることができます。

2025年のリフォーム補助金の最新情報は、例年通りであれば2024年の秋から冬にかけて徐々に明らかになってきます。 国土交通省や経済産業省、お住まいの自治体のホームページなどを定期的に確認し、チャンスを逃さないようにしましょう。この記事が、あなたのリフォーム計画の一助となれば幸いです。