自宅のリフォームを検討する際、費用の負担は大きな課題です。しかし、国や地方自治体が提供する補助金制度を賢く活用することで、その負担を大幅に軽減できる可能性があります。特に2024年は、省エネ性能を高めるリフォームを中心に、手厚い支援策が数多く用意されています。

この記事では、リフォームで利用できる補助金制度について、その種類や違いから、2024年に注目すべき国の主要な補助金、さらにはお住まいの地域で使える制度の探し方まで、網羅的に解説します。申請の具体的な流れや、補助金を最大限に活用するためのコツ、注意点も詳しくご紹介しますので、これからリフォームを計画している方はぜひ参考にしてください。

目次

リフォームで使える補助金とは?

リフォームを支援する制度には、さまざまな種類があります。まずは、これらの制度の基本的な仕組みや、「補助金」と「助成金」の違い、そして国と地方自治体の制度の特徴について理解を深めていきましょう。これらの知識は、ご自身の計画に最適な制度を見つけるための第一歩となります。

補助金と助成金の違い

リフォームに関する支援制度を探していると、「補助金」と「助成金」という二つの言葉を目にすることがあります。これらは似ていますが、厳密には異なる性質を持っています。

| 項目 | 補助金 | 助成金 |

|---|---|---|

| 目的 | 国や自治体の政策目標(省エネ、耐震化など)を促進するため | 特定の活動(雇用促進、研究開発など)を奨励するため |

| 審査 | あり(要件を満たしても採択されない場合がある) | なし(要件を満たせば原則として交付される) |

| 財源 | 主に税金 | 雇用保険料など(制度による) |

| 公募期間 | 一定期間に限定されることが多い | 通年で募集していることが多い |

| 予算 | 予算上限があり、先着順で終了することが多い | 予算の概念はあるが、補助金ほど厳しくない傾向 |

補助金は、国や地方自治体が特定の政策目的(例えば、住宅の省エネ化や耐震化、子育て支援など)を達成するために、その目的に合致する事業や活動に対して経費の一部を支援する制度です。財源は主に税金で、公募期間や予算の上限が定められているのが大きな特徴です。申請者は、定められた要件を満たした上で申請を行いますが、応募者多数の場合は審査によって採択・不採択が決まります。つまり、要件を満たしていても必ず受け取れるとは限らないのが補助金です。リフォーム関連の支援制度の多くは、この「補助金」に該当します。

一方、助成金は、主に厚生労働省が管轄する雇用関連の制度などで使われることが多い用語です。定められた受給要件を満たしていれば、原則として誰でも受け取ることができるのが特徴です。審査はありますが、要件を満たしているかどうかの確認が主であり、補助金のように競争を経て選抜されるものではありません。

このように、リフォームで活用できる制度の多くは、予算と期間に限りがあり、審査を経て交付が決まる「補助金」です。そのため、情報を早めにキャッチし、計画的に準備を進めることが非常に重要になります。

国の補助金と地方自治体の補助金

リフォームで利用できる補助金は、実施主体によって大きく「国の補助金」と「地方自治体(都道府県や市区町村)の補助金」の二つに分けられます。それぞれに特徴があり、両方をうまく組み合わせることで、より大きな支援を受けられる可能性があります。

【国の補助金】

国が実施する補助金は、日本全国に住む人を対象とした大規模な制度です。その時代の社会的な課題や政策の方向性を反映していることが多く、近年では地球温暖化対策としての「省エネ化」や、少子高齢化に対応する「子育て支援」「バリアフリー化」などが重点テーマとなっています。

- 特徴

- 予算規模が大きい: 数百億円から数千億円規模の予算が組まれることもあり、多くの人が利用できる可能性があります。

- 補助額が高額: 特に重点分野(例:高性能な窓への交換)では、100万円を超える高額な補助が受けられる制度もあります。

- 全国一律の基準: 日本全国どこに住んでいても、同じ条件で申請できます。

- 専門性が高い: 省エネ性能の基準(UA値、熱貫流率など)や、対象となる建材・設備が細かく定められていることが多いです。

【地方自治体の補助金】

地方自治体が実施する補助金は、その地域に住んでいる(またはその地域に住宅を所有している)人を対象とした制度です。国の制度を補完する形のものや、地域独自の課題解決を目指すユニークなものが多く見られます。

- 特徴

- 地域の実情に即している: 例えば、林業が盛んな地域では「地場産材の使用」を条件とした補助金、景観条例がある地域では「景観に配慮した改修」への補助金など、地域性が色濃く反映されます。

- 国の制度との併用: 国の補助金と併用できる場合が多いのが大きなメリットです。ただし、補助対象となる工事内容が重複しないことが条件となるなど、自治体ごとにルールが定められているため、事前の確認が不可欠です。

- 小規模なリフォームにも対応: 国の制度では対象になりにくい比較的小規模な工事(例:手すりの設置のみ)でも、補助の対象となる場合があります。

- 情報収集が重要: 制度の有無や内容は自治体によって大きく異なるため、お住まいの市区町村のウェブサイトや広報誌などをこまめにチェックする必要があります。

国の補助金と地方自治体の補助金は、それぞれに長所があります。 大規模な省エネリフォームなどを行う際は、まず国の大きな補助金制度を軸に考え、それに加えて自治体の制度で上乗せや補完ができないか、という視点で探していくのが効率的です。

【2024年】国が実施する主要リフォーム補助金4選

2024年、国は「住宅省エネ2024キャンペーン」と銘打ち、省エネリフォームを強力に推進しています。このキャンペーンは、目的別に4つの主要な補助金事業で構成されており、連携して住宅の省エネ化を支援します。ここでは、それぞれの事業の概要と特徴を詳しく見ていきましょう。

(参照:住宅省エネ2024キャンペーン公式サイト)

①子育てエコホーム支援事業

制度の概要と目的

子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、高い省エネ性能を持つ新築住宅の取得や、住宅の省エネリフォームを支援する制度です。これにより、省エネ投資の需要を喚起し、2050年のカーボンニュートラル実現に貢献することを目的としています。リフォームにおいては、省エネ改修だけでなく、子育てに対応した改修なども補助対象となるのが特徴です。

対象者と対象となる住宅

この事業の補助対象となるのは、以下のいずれかに該当する世帯です。

- 子育て世帯: 申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子(18歳未満)を有する世帯。

- 若者夫婦世帯: 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた(39歳以下)世帯。

上記に該当しないその他の世帯も、リフォームに限り補助の対象となりますが、補助額の上限が異なります。対象となる住宅は、所有者自身が居住する既存住宅です。

対象となる工事内容と補助額

補助の対象となるリフォーム工事は、必須となる「省エネ改修」と、任意で組み合わせられる「子育て対応改修」などに分かれています。

| 工事の分類 | 主な工事内容 |

|---|---|

| 【必須】省エネ改修 | ①開口部の断熱改修(ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換) ②外壁、屋根・天井または床の断熱改修 ③エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽など) |

| 【任意】子育て対応改修 | ・家事負担軽減設備の設置(ビルトイン食洗機、掃除しやすいレンジフード、浴室乾燥機など) ・防犯性向上のための開口部改修(外窓交換) ・生活騒音への配慮のための開口部改修(内窓設置、外窓交換、ドア交換) |

| 【任意】その他 | ・バリアフリー改修(手すり設置、段差解消、廊下幅等の拡張など) ・空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 ・リフォーム瑕疵保険等への加入 |

補助額は、実施する工事内容に応じて算出され、世帯の属性や住宅の性能によって上限額が設定されています。

- 子育て世帯・若者夫婦世帯:

- 既存住宅を購入しリフォームする場合: 最大60万円

- 長期優良住宅の認定を受ける場合: 最大45万円

- 上記以外のリフォーム: 最大30万円

- その他の世帯:

- 長期優良住宅の認定を受ける場合: 最大30万円

- 上記以外のリフォーム: 最大20万円

補助額の合計が5万円未満の工事は申請できないため注意が必要です。

申請期間

- 事業者登録期間: 2024年1月17日~2024年12月31日(予定)

- 交付申請期間: 2024年3月29日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

予算がなくなり次第終了となるため、早めの検討と申請が重要です。

②先進的窓リノベ2024事業

制度の概要と目的

先進的窓リノベ2024事業は、断熱性能が低い既存住宅において、熱の出入りが最も大きい「窓」の改修に特化した補助金制度です。高性能な断熱窓へのリフォームを集中支援することで、冷暖房費の削減とCO2排出量の削減を強力に推し進めることを目的としています。補助額が非常に高額なのが最大の特徴で、窓リフォームを検討している方にとっては見逃せない制度です。

対象者と対象となる住宅

- 対象者: 窓のリフォーム工事を行う住宅の所有者等。

- 対象住宅: 既存住宅(戸建住宅、集合住宅)

この事業は、子育てエコホーム支援事業のような世帯要件はなく、すべての住宅所有者が対象となります。

対象となる工事内容と補助額

補助対象となるのは、性能基準を満たす高性能な断熱窓への改修工事です。具体的には以下の工事が対象となります。

- ガラス交換: 既存のサッシはそのままに、単層ガラスを複層ガラスなどに交換する工事。

- 内窓設置: 既存の窓の内側に、新たな窓を設置する工事。

- 外窓交換: 既存のサッシごと取り外し、新たなサッシと窓に交換する工事(カバー工法・はつり工法)。

補助額は、工事内容、窓の性能(熱貫流率UW値に基づくグレードSS、S、A)、住宅の種別(戸建か集合住宅か)、窓のサイズによって細かく定められています。

補助上限額は、1戸あたり最大200万円です。

例えば、戸建住宅で最も性能の高いSSグレードの窓にリフォームした場合、大きなサイズの掃き出し窓(外窓交換・カバー工法)であれば、1箇所あたり149,000円の補助が受けられます。複数の窓を同時にリフォームすることで、高額な補助を受けることが可能です。

補助額の合計が5万円未満の場合は申請できません。

申請期間

- 事業者登録期間: 2024年1月17日~2024年12月31日(予定)

- 交付申請期間: 2024年3月29日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

非常に人気の高い制度であり、2023年度も早期に予算上限に達したため、2024年度も迅速な対応が求められます。

③給湯省エネ2024事業

制度の概要と目的

給湯省エネ2024事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯器を、高効率な省エネ型に交換することを支援する制度です。特に、従来の燃焼式給湯器に比べて大幅な省エネ効果が期待できる機器の導入を促進し、家庭部門のエネルギー消費効率化を図ることを目的としています。

対象者と対象となる住宅

- 対象者: 対象となる高効率給湯器を購入・設置する住宅の所有者等。

- 対象住宅: 既存住宅、新築住宅(戸建・集合問わず)。

この事業は、新築住宅への設置も対象となる点が特徴ですが、ここではリフォーム(交換設置)に焦点を当てて解説します。

対象となる工事内容と補助額

補助の対象となるのは、指定された性能要件を満たす高効率給湯器の設置です。補助額は機器の種類によって定額で設定されています。

| 対象機器 | 基本補助額 | 性能加算額(A要件) | 性能加算額(B要件) | 撤去加算額 |

|---|---|---|---|---|

| ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 8万円/台 | +2万円/台 | +3万円/台 | +5万円/台 |

| ハイブリッド給湯機 | 10万円/台 | +3万円/台 | +5万円/台 | +5万円/台 |

| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 18万円/台 | +2万円/台 | – | – |

- 基本補助額: 対象機器の基本性能を満たす場合に交付されます。

- 性能加算額: より高い省エネ性能(インターネットに接続し、昼間の太陽光発電の余剰電力を活用する機能など)を持つ機器には、追加で補助金が加算されます。

- 撤去加算額: 既存の電気温水器を撤去してエコキュートやハイブリッド給湯機を設置する場合、さらに追加で補助金が加算されます。

これにより、例えば電気温水器を高性能なエコキュートに交換する場合、最大で18万円(基本8万+A要件2万+B要件3万+撤去5万)の補助が受けられる可能性があります。

申請期間

- 事業者登録期間: 2024年1月17日~2024年12月31日(予定)

- 交付申請期間: 2024年3月29日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

給湯器の交換を検討している場合は、この制度の活用が非常に有効です。

④賃貸集合給湯省エネ2024事業

制度の概要と目的

賃貸集合給湯省エネ2024事業は、その名の通り、賃貸集合住宅における給湯器の交換に特化した補助金制度です。既存の賃貸集合住宅で、多数設置されている従来型の給湯器を、小型で省エネ性能の高いエコジョーズやエコフィールに交換する工事を支援します。これにより、入居者の光熱費負担を軽減し、賃貸市場全体の省エネ化を促進することを目的としています。

対象者と対象となる住宅

- 対象者: 対象となる給湯器を設置する賃貸集合住宅の所有者(オーナー等)。

- 対象住宅: 既存の賃貸集合住宅(住戸の数が2戸以上)。

この事業の申請者は、入居者ではなくオーナーである点に注意が必要です。

対象となる工事内容と補助額

補助の対象となるのは、既存の給湯器を、補助対象となっているエコジョーズまたはエコフィールに交換する工事です。

- 補助対象機器:

- エコジョーズ(潜熱回収型ガス給湯器)

- エコフィール(潜熱回収型石油給湯器)

- 補助額:

- 追いだき機能なしの機器への交換: 1台あたり5万円

- 追いだき機能ありの機器への交換: 1台あたり7万円

補助上限は、1住戸あたり1台までです。アパートやマンションのオーナーが、管理する複数住戸の給湯器を一括で交換する際などに大きなメリットがあります。

申請期間

- 事業者登録期間: 2024年2月20日~2024年12月31日(予定)

- 交付申請期間: 2024年5月 中旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

他の3事業より申請開始が遅いため、スケジュール管理に注意が必要です。

住宅省エネ2024キャンペーンのワンストップ申請とは?

これまで紹介した「子育てエコホーム支援事業」「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」の3つの補助金は、それぞれ異なる省庁が管轄していますが、「住宅省エネ2024キャンペーン」という一つの大きな枠組みで連携しています。そして、この連携の最大のメリットが「ワンストップ申請」という仕組みです。

ワンストップ申請とは、複数の補助金制度を併用する場合に、申請手続きを一つの窓口でまとめて行えるようにする仕組みのことです。通常、異なる補助金を申請するには、それぞれの制度の窓口に個別に書類を提出する必要があり、利用者にとっても事業者にとっても大きな手間となっていました。しかし、このワンストップ申請を利用することで、手続きが大幅に簡素化され、補助金活用のハードルがぐっと下がります。

例えば、「子育てエコホーム支援事業」で浴室のリフォームを行い、同時に「先進的窓リノベ2024事業」でリビングの窓を交換し、さらに「給湯省エネ2024事業」で給湯器をエコキュートに交換する、といった複合的なリフォームを計画しているとします。この場合、ワンストップ申請を利用すれば、リフォーム事業者が一つの申請ポータルから、これら3つの補助金申請をまとめて行うことができます。

【ワンストップ申請のメリット】

- 手続きの簡素化: 申請者は、リフォーム事業者に必要書類を一度渡すだけで、複数の補助金申請が完了します。事業者の事務負担も軽減されます。

- 利便性の向上: どの補助金が使えるのか、併用は可能かといった相談も、キャンペーンに登録している事業者であれば一括で対応してもらいやすくなります。

- 補助金の活用促進: 手続きが簡単になることで、これまで申請をためらっていたようなケースでも、積極的に補助金を活用しやすくなります。

【ワンストップ申請の注意点】

- 登録事業者への依頼が必須: ワンストップ申請を利用するには、「住宅省エネ2024キャンペーン」に参加登録している「住宅省エネ支援事業者」に工事を依頼する必要があります。事業者を探す際は、登録事業者であるかを確認しましょう。

- 各事業の要件は満たす必要がある: 申請が一度で済むからといって、各補助金の要件が緩和されるわけではありません。「子育てエコホーム支援事業」は世帯要件を、「先進的窓リノベ2024事業」は窓の性能要件を、といったように、それぞれの制度が定めるルールをすべてクリアする必要があります。

- 対象は3事業: このワンストップ申請の対象となるのは、「子育てエコホーム」「先進的窓リノベ」「給湯省エネ」の3事業です。「賃貸集合給湯省エネ事業」や、後述する「長期優良住宅化リフォーム推進事業」などは対象外であり、別途申請が必要です。

ワンストップ申請は、利用者と事業者の双方にとって非常に画期的な仕組みです。特に、複数の省エネリフォームを同時に計画している方にとっては、この仕組みを理解し、活用できる事業者を選ぶことが、リフォーム費用を抑えるための重要な鍵となります。

その他に利用できる国のリフォーム補助金

「住宅省エネ2024キャンペーン」以外にも、国はリフォームを支援するための補助金制度を用意しています。これらは、より専門的な性能向上や、大規模な改修を対象とするものが多く、条件に合致すれば非常に大きな支援を受けられます。ここでは代表的な二つの事業を紹介します。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、既存住宅の性能を向上させ、長く安心して住み続けられる「長期優用住宅」の基準に近づけるためのリフォームを支援する制度です。単なる設備の交換や内装の変更ではなく、住宅の骨格に関わるような、質の高いリフォームを促進することを目的としています。

(参照:長期優良住宅化リフォーム推進事業 総合トップページ)

- 目的:

- 既存住宅の長寿命化(ストックの有効活用)

- 耐震性、省エネ性、維持管理の容易性などの住宅性能の向上

- 三世代同居など、多様な世帯のニーズへの対応

- 対象となる工事:

この事業を利用するには、工事前にインスペクション(専門家による住宅診断)を行い、リフォームの履歴と維持保全計画を作成することが必須です。その上で、以下のいずれかの性能向上工事を行う必要があります。- 劣化対策及び耐震性向上: 構造躯体の補修や、耐震補強工事など。

- 省エネルギー対策: 断熱材の追加や、高性能な窓への交換など。

- 維持管理・更新の容易性: 給排水管やガス管を、点検・補修しやすいように設置する工事。

さらに、これらの必須工事と併せて、三世代同居対応改修工事(キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設)、子育て世帯向け改修工事、バリアフリー改修工事なども補助対象に加えることができます。

- 補助額:

補助額は、リフォーム後の住宅性能に応じて、補助対象費用の1/3が補助されます。上限額は性能向上の度合いによって異なり、大きく分けて2つのタイプがあります。- 評価基準型: 一定の性能基準を満たすリフォーム。1戸あたり最大100万円(三世代同居対応改修等を加える場合は最大150万円)。

- 認定長期優良住宅型: リフォーム後に「長期優良住宅(増改築)」の認定を取得する、より高度なリフォーム。1戸あたり最大200万円(三世代同居対応改修等を加える場合は最大250万円)。

- 特徴:

補助額が大きい分、インスペクションや維持保全計画の作成が必須であるなど、申請のハードルはやや高めです。耐震補強を含む大規模なリノベーションを計画している方や、将来的な資産価値の向上も視野に入れている方におすすめの制度です。

次世代省エネ建材の実証支援事業

次世代省エネ建材の実証支援事業は、まだ市場に広く普及していない、新しい技術を用いた高性能な建材(次世代建材)の導入を支援する制度です。これらの建材を実際に住宅に導入してもらい、その省エネ効果などのデータを収集・分析することで、さらなる普及を後押しすることを目的としています。

(参照:一般社団法人 環境共創イニシアチブ 次世代省エネ建材の実証支援事業)

- 目的:

- 高性能な断熱材や窓、調湿建材などの次世代建材の普及促進

- 実住宅における省エネ効果のデータ収集と実証

- 対象となる工事:

補助対象となる建材は年度ごとに定められますが、主に以下のような製品を用いたリフォームが対象となります。- 外張り断熱等(外気に接する壁全体を改修): 高性能な断熱パネルや硬質ウレタンフォームなど。

- 内張り断熱(居室単位で改修): 潜熱蓄熱・調湿機能を持つ断熱材など。

- 窓(外窓または内窓を全ての窓に設置): 真空ガラスやエアロゲル入り複層ガラスなど、超高性能な窓。

- 補助額:

補助額は、補助対象経費(材料費および工事費)の1/2以内と定められており、上限額も設定されています(例:外張り断熱で最大400万円/戸など)。 - 特徴:

この事業は、「実証支援」という名の通り、工事後にエネルギー消費量などの効果測定に協力すること(アンケート回答やデータの提出など)が求められます。 最先端の省エネ技術をいち早く自宅に取り入れたい、という探求心のある方に向いている制度です。公募期間が短く、採択件数も限られているため、利用を検討する場合は、こまめな情報収集が欠かせません。

【目的・工事内容別】利用できる補助金の探し方

数ある補助金制度の中から、自分のリフォーム計画に合ったものを見つけ出すのは大変な作業です。ここでは、やりたいリフォームの目的別に、どの補助金を検討すべきかのヒントをご紹介します。

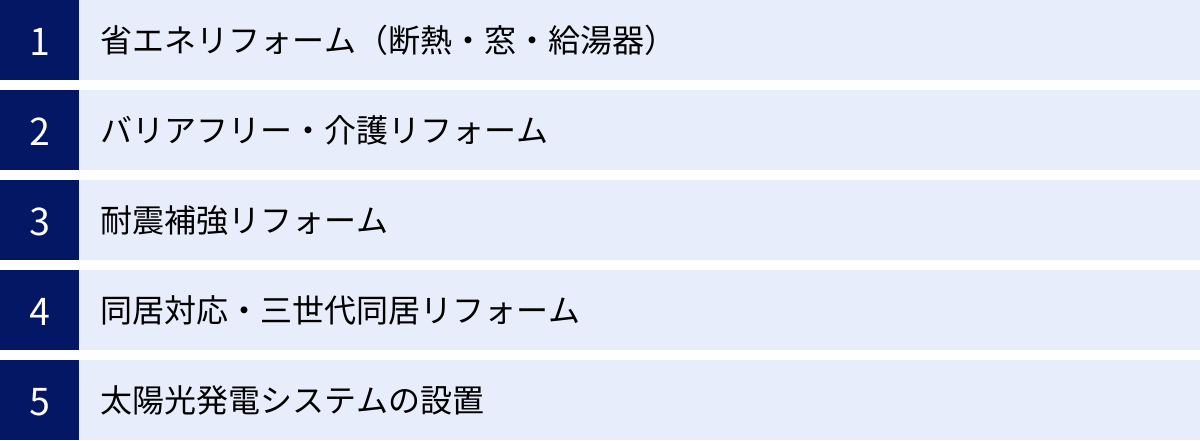

省エネリフォーム(断熱・窓・給湯器など)

省エネリフォームは、現在の補助金制度の最も中心的なテーマです。光熱費の削減に直結するため、多くの人にとって関心が高い分野でしょう。

- 窓の断熱リフォームが中心の場合:

「先進的窓リノベ2024事業」が第一候補です。補助額が最大200万円と非常に高額で、窓に特化しているため、最も効率的に支援を受けられます。 - 給湯器の交換が中心の場合:

「給湯省エネ2024事業」(戸建・分譲集合住宅)または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」(賃貸集合住宅)を活用しましょう。エコキュートやエネファームなど、対象機器への交換で定額の補助が受けられます。 - 断熱、窓、設備など、複数の省エネリフォームを組み合わせる場合:

「子育てエコホーム支援事業」がおすすめです。開口部断熱、躯体断熱、エコ住宅設備の設置など、幅広い工事が補助対象となります。子育て・若者夫婦世帯であれば上限額も高くなります。

さらに、窓の改修部分には「先進的窓リノベ」、給湯器には「給湯省エネ」をワンストップ申請で併用することで、補助額を最大化できます。 - より本格的な断熱改修や、最先端の建材を試したい場合:

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」や「次世代省エネ建材の実証支援事業」も選択肢に入ります。これらはより高い性能が求められますが、その分、手厚い支援が期待できます。

バリアフリー・介護リフォーム

高齢化社会に対応するため、バリアフリーリフォームへの支援も充実しています。

- 国の補助金:

「子育てエコホーム支援事業」には「バリアフリー改修」の項目があり、手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張などが対象です。また、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」でも、性能向上工事と併せて行うバリアフリー改修が補助対象となります。 - 介護保険制度:

補助金とは異なりますが、介護保険の「住宅改修費の支給」は非常に重要な制度です。要支援・要介護認定を受けている方が対象で、手すりの取り付けや段差の解消、滑りにくい床材への変更などの工事に対し、上限20万円まで、費用の7~9割が支給されます。まずはケアマネージャーに相談し、この制度が利用できるかを確認するのが基本です。 - 地方自治体の補助金:

多くの自治体で、高齢者向けの住宅改修支援制度を独自に設けています。介護保険の対象とならないような工事や、支給額の上乗せなどを行っている場合があるため、市区町村の窓口で確認してみましょう。

耐震補強リフォーム

地震大国である日本では、住宅の耐震化は喫緊の課題です。

- 国の補助金:

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」が、耐震補強工事を支援する代表的な国の制度です。ただし、耐震性向上だけでなく、劣化対策や省エネ対策など、他の性能向上工事と合わせて行う必要があります。 - 地方自治体の補助金:

耐震リフォームに関しては、地方自治体の補助金が中心的な役割を担っています。多くの市区町村で、旧耐震基準(1981年5月31日以前)で建てられた木造住宅などを対象に、以下の段階的な補助を行っています。- 耐震診断: 専門家による耐震性能の調査費用への補助。

- 耐震改修設計: 診断結果に基づき、補強計画を立てるための設計費用への補助。

- 耐震改修工事: 実際に壁を補強したり、金物を設置したりする工事費用への補助。

まずは、お住まいの自治体で「耐震診断 補助金」といったキーワードで検索することから始めましょう。

同居対応・三世代同居リフォーム

子育て支援や高齢者との同居を促進するため、複数の世帯が暮らしやすくなるリフォームも支援の対象となっています。

- 国の補助金:

「子育てエコホーム支援事業」では、「子育て対応改修」の一部として、対面キッチンへの交換などが補助対象になります。

より本格的な同居対応リフォームとしては、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の「三世代同居対応改修」が有効です。これは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち、いずれか2つ以上を増設する工事が対象となり、補助額が最大50万円加算されます。

太陽光発電システムの設置

再生可能エネルギーの導入を促進するため、太陽光発電システムの設置にも支援があります。

- 国の補助金:

現在、個人住宅への太陽光発電システム設置に対する国からの直接的な補助金は、限定的なものが中心です。ただし、「子育てエコホーム支援事業」で太陽熱利用システムが対象になるなど、関連する省エネ設備への支援は存在します。 - 地方自治体の補助金:

太陽光発電システムの設置支援は、地方自治体が主役です。多くの都道府県や市区町村で、設置費用の一部を補助する制度を設けています。蓄電池の設置も併せて補助対象とするケースが増えています。

例えば、東京都では「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」といった大規模な補助事業を実施しており、太陽光発電システムの設置に対して手厚い支援を行っています。お住まいの自治体の制度を必ず確認しましょう。

お住まいの地域で探す!地方自治体の補助金制度

国の補助金と並行して、あるいは国の補助金が使えない場合に力強い味方となるのが、お住まいの都道府県や市区町村が独自に実施している補助金制度です。ここでは、その特徴と探し方について解説します。

都道府県・市区町村の補助金の特徴

地方自治体の補助金は、国の制度にはない、きめ細やかさと地域性が魅力です。

- 地域課題への対応: 自治体が抱える課題(例:空き家対策、景観保全、防災強化など)に直結したユニークな制度が多く見られます。例えば、「空き家をリフォームして移住する人への補助」「歴史的な街並みに合わせた外観改修への補助」「ブロック塀の撤去費用補助」などです。

- 地場産業の振興: 地域の経済を活性化させるため、「地元産の木材(地場産材)を一定量以上使用すること」を条件に補助金を交付する制度は、林業が盛んな地域でよく見られます。地元のリフォーム業者に工事を発注することも条件に含まれる場合があります。

- 国の制度との併用・上乗せ: 最も注目すべき点は、国の補助金との併用可能性です。例えば、「先進的窓リノベ事業」を利用して窓を交換し、さらに自治体の省エネリフォーム補助金を使って壁の断熱工事を行う、といった組み合わせが考えられます。ただし、「同一の工事箇所に対して、国と自治体の両方から補助を受けることはできない」のが原則です。必ず各自治体の要綱で併用ルールを確認してください。

- 対象工事の多様性: 国の補助金が大規模な省エネ改修に重点を置いているのに対し、自治体の制度はより小規模で身近なリフォーム(例:節水型トイレへの交換のみ、住宅用火災警報器の設置など)も対象としていることがあります。

自治体の補助金制度の探し方

自分に合った自治体の補助金を見つけるには、いくつかの方法があります。

- 支援制度検索サイトの活用:

最も効率的で網羅的な方法は、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会が運営する「地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト」を利用することです。このサイトでは、お住まいの都道府県・市区町村を選択するだけで、実施されているリフォーム関連の支援制度を一覧で確認できます。補助金の目的やキーワードで絞り込み検索もできるため、非常に便利です。

(参照:地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト) - 自治体の公式ウェブサイトで検索:

お住まいの市区町村の公式ウェブサイトを開き、サイト内検索で「リフォーム 補助金」「住宅改修 助成」「省エネ 補助金」「耐震 補助」などのキーワードで検索します。多くの場合、「くらし」「住まい」「都市計画」といったカテゴリ内に情報が掲載されています。年度ごとに情報が更新されるため、最新の情報を確認することが重要です。 - 役所の窓口や広報誌で確認:

インターネットでの検索が苦手な方や、より詳しい話を聞きたい場合は、市役所や区役所の担当課(建築指導課、環境政策課、福祉課など、制度によって担当が異なります)に直接問い合わせるのも一つの方法です。また、自治体が発行する広報誌にも、補助金制度の募集案内が掲載されることがよくあります。

自治体の補助金は、国の制度に比べて予算が少なく、募集期間も短い傾向があります。年度が始まる4月頃からこまめに情報をチェックし、早めに準備を始めることが、チャンスを逃さないための鍵となります。

リフォーム補助金を申請してから受け取るまでの流れ

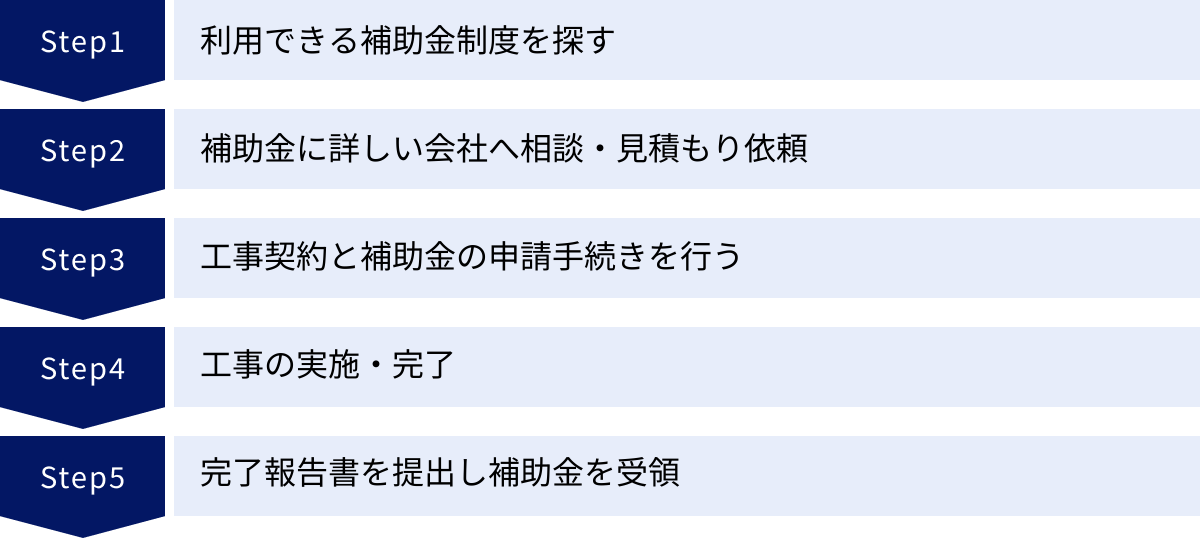

リフォーム補助金を利用するには、定められた手順に沿って手続きを進める必要があります。ここでは、補助金制度を探し始めてから、実際に補助金を受け取るまでの一般的な流れを5つのステップに分けて解説します。

STEP1:利用できる補助金制度を探す

まずは、ご自身のリフォーム計画に合致する補助金制度を探すことから始まります。

- 情報収集: 国の「住宅省エネ2024キャンペーン」公式サイトや、前述の「地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト」などを活用し、どのような補助金があるかを調べます。

- 要件の確認: 興味のある補助金が見つかったら、その対象者、対象工事、申請期間、補助額などの詳細な要件をしっかりと読み込みます。特に、世帯構成(子育て世帯など)、住宅の種類(戸建、集合住宅など)、工事内容の性能基準(断熱材の種類や窓の性能値など)が、ご自身の計画と合っているかを確認することが重要です。

この段階で、複数の候補をリストアップしておくと良いでしょう。

STEP2:補助金に詳しいリフォーム会社に相談・見積もりを依頼する

利用したい補助金のおおよその見当がついたら、次はリフォーム会社に相談します。補助金申請の実績が豊富な会社を選ぶことが、スムーズな手続きのための最も重要なポイントです。

- 事業者探し: 補助金制度の公式サイトには、多くの場合、制度の利用に必要な登録を行った事業者(「住宅省エネ支援事業者」など)の一覧が掲載されています。こうしたリストからお住まいの地域の会社を探すのが確実です。

- 相談と現地調査: 複数の会社に連絡を取り、「〇〇という補助金を利用してリフォームをしたい」と明確に伝えます。担当者に来てもらい、現地調査の上で、補助金の要件を満たす工事プランと見積もりを作成してもらいます。

- 相見積もり: 少なくとも2~3社から見積もりを取り、工事内容、費用、担当者の対応などを比較検討しましょう。このとき、補助金の申請手続きを代行してくれるか、代行手数料はかかるのかなども確認しておくと安心です。

STEP3:工事請負契約を結び、補助金の申請手続きを行う

依頼するリフォーム会社が決まったら、工事請負契約を結び、補助金の申請準備を進めます。

- 工事請負契約: 提出されたプランと見積もりに納得したら、正式に工事請負契約を締結します。

- 申請手続き: 多くの補助金制度では、施主(あなた)ではなく、リフォーム会社が申請手続きを代行します。これを「代理申請」といいます。あなたは、リフォーム会社から求められる書類(本人確認書類の写し、建物の登記事項証明書など)を準備して提出します。

- 着工前の申請が原則: 補助金の申請は、原則として工事の着工前に行う必要があります。 これを「事前申請」と呼びます。契約後、すぐに工事を始めてしまうと補助金が受けられなくなるため、必ずリフォーム会社とスケジュールを確認し、補助金の交付が決定(または予約が完了)してから工事を開始するようにしてください。

STEP4:工事の実施・完了

補助金の交付申請が受理され、交付決定通知などが届いたら、いよいよリフォーム工事の開始です。

- 工事の実施: 契約内容と補助金の要件に従って、リフォーム会社が工事を進めます。

- 工事中の写真撮影: 補助金の種類によっては、工事中や工事後の状況を示す写真の提出が求められます。これは通常リフォーム会社が撮影・管理しますが、どのような写真が必要か、自分でも把握しておくと良いでしょう(例:断熱材を施工する前後の写真など)。

STEP5:工事完了報告書を提出し、補助金を受け取る

工事がすべて完了したら、最終的な手続きとして完了報告を行います。

- 完了報告書の提出: リフォーム会社が、工事が完了したことを証明する書類(工事完了報告書、工事費用の請求書、工事前後の写真など)をまとめ、補助金の事務局に提出します。

- 審査と交付額の確定: 事務局が提出された報告書を審査し、内容に問題がなければ補助金の交付額が正式に確定します。

- 補助金の受領: 確定した補助金は、多くの場合、施主(あなた)に直接振り込まれるのではなく、リフォーム会社に振り込まれます。 そして、リフォーム会社は受け取った補助金を工事代金の一部に充当し、あなたは最終的な請求額から補助金額を差し引いた残額を支払う、という形が一般的です。この還元方法は契約時に必ず確認しておきましょう。

補助金の入金までには、完了報告から数ヶ月かかることもあります。資金計画は、補助金がすぐに入金されることを前提にせず、余裕を持って立てておくことが大切です。

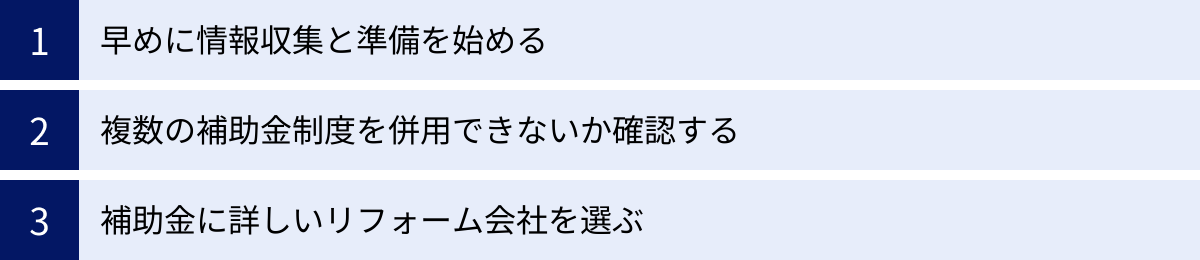

補助金を上手に活用するための3つのコツ

リフォーム補助金は、知っているかどうか、そしてどう動くかで得られるメリットが大きく変わります。ここでは、補助金制度を最大限に活用し、賢くリフォームを進めるための3つのコツをご紹介します。

①早めに情報収集と準備を始める

これは補助金活用の鉄則とも言える最も重要なポイントです。

多くの国の補助金は、「予算上限に達し次第、期間内でも受付を終了する」というルールで運営されています。特に「先進的窓リノベ事業」のような人気が高く、補助額も大きい制度は、想定よりも早く予算が尽きてしまう可能性があります。

年度が明ける前の1~3月頃には、次年度の補助金に関する情報が出始めることが多いため、この時期からアンテナを張っておきましょう。そして、4月に新年度が始まり、制度の詳細が発表されたら、すぐに行動を開始するのが理想です。リフォーム会社への相談、見積もり、契約といった準備には、思った以上に時間がかかります。締め切り間際に慌てて質の低い業者と契約してしまうといった事態を避けるためにも、「早め、早め」の行動を心がけましょう。

②複数の補助金制度を併用できないか確認する

一つのリフォームで、複数の補助金制度を組み合わせることができれば、自己負担額をさらに大きく減らせます。併用を検討する際の基本的なパターンは以下の通りです。

- 国の異なる制度の併用:

例えば、「住宅省エネ2024キャンペーン」では、「先進的窓リノベ事業」と「給湯省エネ事業」の併用が可能です。窓の工事と給湯器の交換を同時に行う場合、ワンストップ申請を利用すれば、両方の補助金を受けられます。この場合の原則は「補助対象が重複しないこと」です。つまり、一つの窓に対して「先進的窓リノベ」と「子育てエコホーム」の両方から補助を受けることはできません。 - 国と地方自治体の制度の併用:

これが最も一般的な併用のパターンです。例えば、国の「子育てエコホーム支援事業」で断熱改修を行い、お住まいの市区町村が実施する「耐震改修補助金」で耐震補強を行う、といった組み合わせです。この場合も、工事内容が重複しないように注意が必要です。どちらの制度をどの工事に適用するか、リフォーム会社とよく相談して計画を立てましょう。

併用の可否や条件は、各補助金制度の要綱に必ず記載されています。複雑で分かりにくい場合は、補助金に詳しいリフォーム会社に相談し、最も有利な組み合わせを提案してもらうのが賢明です。

③補助金に詳しいリフォーム会社を選ぶ

補助金の申請手続きは、必要書類が多く、ルールも複雑です。施主が一人ですべてを理解し、手続きを進めるのは非常に困難です。だからこそ、パートナーとなるリフォーム会社選びが成功の9割を決めるといっても過言ではありません。

補助金に詳しい会社は、以下のような点で頼りになります。

- 最新情報に精通している: 制度の変更や予算の進捗状況など、常に最新の情報を把握しています。

- 最適なプランを提案してくれる: 施主の要望と予算に合わせて、どの補助金を使えば最もメリットが大きくなるか、的確なアドバイスをくれます。

- 申請手続きがスムーズ: 煩雑な申請書類の作成や提出を、ミスなく迅速に行ってくれます。これにより、申請の遅れや不備による不受理のリスクを大幅に減らすことができます。

リフォーム会社を探す際は、ウェブサイトに補助金の活用実績が掲載されているか、最初の問い合わせの段階で「補助金の利用を検討しているのですが、申請サポートは可能ですか?」と質問し、その反応を見てみると良いでしょう。経験豊富な会社であれば、自信を持って具体的な説明をしてくれるはずです。

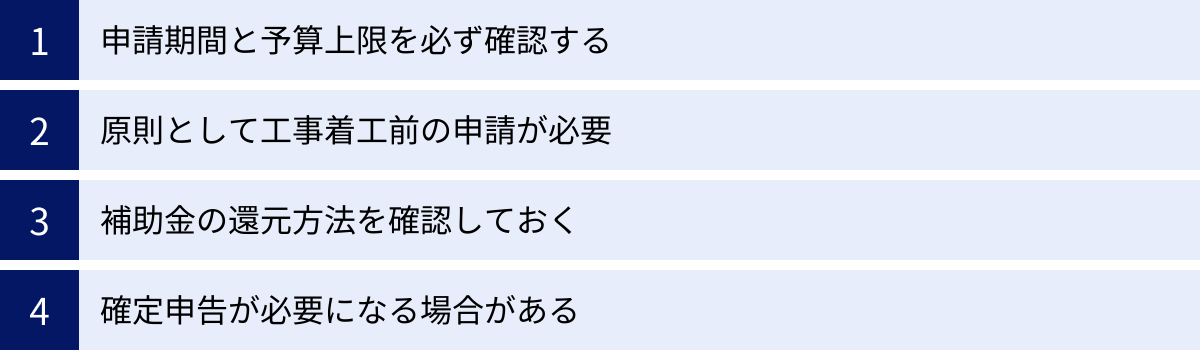

リフォーム補助金を利用する際の注意点

補助金はリフォーム費用の大きな助けになりますが、利用にあたってはいくつか注意すべき点があります。これらを知らずに進めてしまうと、「もらえるはずだった補助金がもらえなかった」という事態になりかねません。事前にしっかりと確認しておきましょう。

申請期間と予算上限を必ず確認する

繰り返しになりますが、これは最も重要な注意点です。

- 申請期間: 補助金には必ず「〇月〇日から〇月〇日まで」という申請期間が定められています。この期間外の申請は一切受け付けられません。

- 予算上限: 多くの補助金は、期間内であっても予算の上限額に達した時点で受付を終了します。「住宅省エネ2024キャンペーン」の公式サイトなどでは、現在の予算執行状況がグラフで公開されています。申請を検討している場合は、この進捗状況を定期的にチェックし、「まだ大丈夫だろう」と油断しないことが肝心です。特に、終了間際は申請が殺到するため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

原則として工事着工前の申請が必要

これも非常に重要なルールです。補助金の多くは、工事請負契約を結んだ後、かつ、工事を開始する前に申請し、交付の決定(または予約)を受ける必要があります。

もし、補助金の申請をせずに工事を始めてしまったり、完了してしまったりした場合、後から申請することは基本的にできません。

リフォーム会社との打ち合わせでは、必ず「補助金の交付決定を確認してから工事を始める」というスケジュールを共有し、契約書にもその旨を明記してもらうとより安心です。フライングで工事を始めてしまい、数十万円の補助金を逃すことのないよう、細心の注意を払いましょう。

補助金の還元方法を確認しておく

補助金がどのように自分に還元されるのかを、事前に正確に把握しておくことも大切です。

補助金は、施主の銀行口座に直接現金で振り込まれるケースは稀です。最も一般的なのは、①補助金事務局からリフォーム会社へ振り込まれ、②リフォーム会社がその分を工事の最終請求額から差し引く(相殺する)、という方法です。

この場合、あなたはリフォーム費用の総額を一旦全額用意する必要はなく、最初から補助金額を差し引いた自己負担分だけを準備すればよいことになります。しかし、まれに施主が工事代金を全額支払った後、補助金が振り込まれたリフォーム会社からキャッシュバックされる、というケースも考えられます。

どちらの方法になるのかによって、準備すべき自己資金額が変わってきます。トラブルを避けるためにも、工事請負契約を結ぶ際に、補助金の還元方法について書面で確認しておくことを強くおすすめします。

確定申告が必要になる場合がある

リフォームで国や地方自治体から補助金を受け取った場合、その補助金は税務上「一時所得」として扱われる可能性があります。

一時所得には、年間で最高50万円の特別控除があります。そのため、その年に受け取った補助金の合計額が、他の一時所得(生命保険の一時金や懸賞の賞金など)と合算しても50万円を超えない場合は、課税対象とはならず、確定申告も不要です。

しかし、合算した一時所得が50万円を超える場合は、超えた金額の1/2が他の所得(給与所得など)と合算され、所得税の課税対象となるため、確定申告が必要になります。

例えば、リフォームで70万円の補助金を受け取り、他に一時所得がない場合、

(70万円 – 50万円)× 1/2 = 10万円

この10万円が課税対象所得となります。

補助金を受け取った翌年の確定申告の時期(2月16日~3月15日)に手続きを行う必要があります。ご自身の状況が確定申告が必要かどうかわからない場合は、最寄りの税務署や税理士に相談することをおすすめします。

リフォーム補助金に関するよくある質問

最後に、リフォーム補助金に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

補助金の併用はできますか?

はい、条件を満たせば併用は可能です。

ただし、守るべき大原則があります。それは「一つの工事に対して、複数の補助金を重複して受けることはできない」という点です。

併用が可能な主なパターンは以下の2つです。

- 国の異なる制度を、異なる工事箇所に適用する場合:

例:「先進的窓リノベ2024事業」を窓の交換に利用し、「給湯省エネ2024事業」を給湯器の交換に利用する。これは「住宅省エネ2024キャンペーン」のワンストップ申請で対応可能です。 - 国の制度と地方自治体の制度を、異なる工事箇所に適用する場合:

例:国の「子育てエコホーム支援事業」を断熱工事に利用し、市区町村の「バリアフリー改修補助金」を手すりの設置に利用する。

リフォーム会社と相談し、どの工事にどの補助金を割り当てるか、 carefully plan することが重要です。必ず各補助金制度の公式な要綱で併用に関するルールを確認してください。

申請は誰が行うのですか?

多くの場合、リフォーム工事を行う事業者が申請者となって手続きを代行します。

施主(リフォームを依頼する人)は、申請者本人になるのではなく、事業者と共同で事業を実施する「共同事業者」という立場になります。そのため、申請に必要な書類(住民票の写し、本人確認書類、工事内容の確認書など)を準備して事業者に提出し、手続きを委任するのが一般的な流れです。

「子育てエコホーム支援事業」などの制度では、施主と事業者の間で「共同事業実施規約」といった同意書を取り交わすことが求められます。これは、補助金事業のルールを双方が理解し、遵守することを約束するためのものです。

このように、申請手続きは事業者が主導して進めるため、信頼でき、かつ補助金申請に慣れている事業者を選ぶことが極めて重要になります。

補助金はいつもらえますか?

補助金が実際に交付されるのは、リフォーム工事が完了し、完了報告書を提出してから数ヶ月後になるのが一般的です。

具体的な流れは以下の通りです。

- リフォーム工事完了

- 事業者による完了報告書の提出

- 補助金事務局による審査

- 交付額の確定・通知

- 事業者への補助金の振り込み

このプロセスには、通常2~3ヶ月程度、場合によってはそれ以上の時間がかかります。

したがって、リフォーム費用の支払いを、補助金の入金を当てにして計画するのは危険です。資金計画は、補助金がないものとして、一旦は工事費用の全額を支払えるように準備しておくのが安全です。補助金は、あくまで「後から負担が軽減されるもの」と捉え、余裕を持った資金計画を立てましょう。