「賃貸物件でも、もっと自分らしい空間で暮らしたい」「古くて使いにくい部屋を、おしゃれで機能的な空間に変えたい」と考えたことはありませんか?そんな願いを叶える選択肢の一つが「賃貸リノベーション」です。

賃貸物件は「借り物」であるため、自由に改装できないというイメージが強いかもしれません。しかし、条件さえクリアすれば、賃貸物件でもリノベーションを行い、理想の住まいを実現することは可能です。

この記事では、賃貸リノベーションの基本から、メリット・デメリット、実現可能な工事の範囲、そして気になる費用相場まで、あらゆる角度から徹底的に解説します。さらに、リノベーションを進めるための具体的なステップや、後悔しないための注意点も網羅しています。

この記事を読めば、賃貸リノベーションの全体像を掴み、あなたが理想の住まいを手に入れるための一歩を踏み出すための知識が身につくでしょう。

目次

賃貸リノベーションとは?

賃貸リノベーションという言葉を聞いたことはあっても、具体的に何を指すのか、リフォームやDIYとどう違うのか、正確に理解している方は少ないかもしれません。理想の住まいづくりを始める前に、まずはこれらの言葉の定義を正しく理解し、賃貸リノベーションがどのようなものかを把握しましょう。

賃貸リノベーションとは、賃貸契約を結んだ物件に対して、入居者が主体となって、あるいは大家さんの許可を得て大規模な改修工事を行い、物件の価値やデザイン性を高めることを指します。単に古くなったものを新しくするだけでなく、現代のライフスタイルに合わせて間取りを変更したり、機能性を向上させたり、デザインを一新したりといった、付加価値を創造する改修がリノベーションの大きな特徴です。

例えば、「和室をなくして広いリビングダイニングにする」「壁付けキッチンを人気の対面式キッチンに変える」「仕事に集中できる書斎スペースを新設する」といった、暮らし方を根本から変えるような改修がリノベーションにあたります。賃貸物件は、あくまで大家さんの資産であるため、こうした工事を行うには必ず大家さんや管理会社の許可が必要不可欠です。

リノベーション・リフォーム・DIYの違い

「リノベーション」「リフォーム」「DIY」は、住まいを改修するという点では共通していますが、その目的や規模、手法において明確な違いがあります。これらの違いを理解することは、大家さんへ交渉する際や、業者へ依頼する際に、自分の希望を正確に伝えるために非常に重要です。

| 項目 | リノベーション (Renovation) | リフォーム (Reform) | DIY (Do It Yourself) |

|---|---|---|---|

| 目的 | 既存の建物に新たな付加価値(機能・デザイン)を創造し、性能を向上させること | 老朽化した部分を修復し、新築に近い状態に回復させること(原状回復) | 専門業者に依頼せず、自分で修繕・装飾・製作を行うこと |

| 意味 | 革新、刷新 | 改良、改善 | 自作 |

| 工事規模 | 間取り変更、内装デザインの一新、設備の全面交換など、比較的大規模 | 壁紙の張り替え、設備の交換、外壁の塗り替えなど、比較的小規模・部分的 | 小規模な修繕から、壁の塗装、家具の製作まで様々 |

| 具体例 | ・2DKを1LDKに変更 ・スケルトン状態からの内装再構築 ・断熱性や耐震性の向上 |

・古くなった壁紙の張り替え ・壊れたキッチンコンロの交換 ・傷んだフローリングの補修 |

・壁にペンキを塗る ・既製品の棚を取り付ける ・剥がせる壁紙を貼る |

| 賃貸での実現 | 大家さんの許可が必須。大規模なものは難しい傾向 | 大家さん負担で行うことが多い。入居者負担で行う場合は許可が必要 | 原状回復可能な範囲なら許可されやすい。釘打ち等は要確認 |

リノベーションは、前述の通り「革新」を意味し、住まいの価値を根本から見直して向上させるアプローチです。中古物件を購入して自分のライフスタイルに合わせて全面的に改修するケースが代表的ですが、賃貸物件においても、大家さんの理解と協力があれば、この考え方を取り入れることができます。

一方、リフォームは「原状回復」が主な目的です。「リ(Re)」と「フォーム(Form)」が示す通り、元の形に戻す、あるいは改良するという意味合いが強く、老朽化した部分を修繕して快適性を回復させる工事を指します。例えば、長年住んでいて汚れた壁紙を張り替えたり、故障した給湯器を新しいものに交換したりするのがリフォームです。賃貸物件では、退去後のクリーニングや修繕は、大家さん側の負担で行われるリフォームの一環と考えることができます。

そして、DIYは「Do It Yourself」の略で、専門業者に頼らず自分自身で作業を行うことです。棚の設置や壁の塗装、簡単な家具の組み立てなどがこれにあたります。賃貸物件におけるDIYは、退去時に元に戻せる(原状回復できる)範囲に限られることが多く、例えば「剥がせる壁紙を貼る」「突っ張り棒式の棚を設置する」といった、建物に傷をつけない工夫が求められます。釘やネジを壁に打ち込むような作業は、事前に大家さんの許可が必要になるケースがほとんどです。

賃貸リノベーションは、この3つのうち「リノベーション」の概念を賃貸物件に適用したものですが、実際にはリフォーム的な要素やDIY的な要素が複合的に絡み合います。大家さんとの交渉次第で、リノベーションと呼べるような大きな改修から、DIYの延長線上にあるような軽微な変更まで、その可能性は大きく広がります。 重要なのは、自分のやりたいことがどのレベルの工事に該当するのかを把握し、適切な手順で許可を得ることです。

賃貸物件でリノベーションはできる?

結論から言うと、賃貸物件でリノベーションをすることは「条件付きで可能」です。しかし、持ち家のように完全に自由というわけにはいきません。そこには、賃貸借契約における重要なルール、「大家さんの許可」と「原状回復義務」という2つの大きなハードルが存在します。これらのルールを正しく理解し、適切に対応することが、賃貸リノベーションを成功させるための絶対条件となります。

なぜこれらのルールが重要なのか、そしてどのようにクリアすれば良いのかを詳しく見ていきましょう。

大家さん・管理会社の許可が必須

賃貸リノベーションを考える上で、最も重要かつ最初のステップは、物件の所有者である大家さん、または管理を委託されている管理会社の許可を得ることです。これを怠って無断で工事を進めてしまうと、契約違反とみなされ、最悪の場合、契約を解除されて強制的に退去を求められたり、高額な損害賠償を請求されたりする可能性があります。

なぜ許可が必要なのか?

理由はいくつかありますが、主に以下の点が挙げられます。

- 資産価値の保護: 物件は大家さんの大切な資産です。入居者の好みで行ったリノベーションが、必ずしも物件の価値を高めるとは限りません。奇抜なデザインや質の低い工事によって、かえって資産価値を下げてしまうリスクがあります。大家さんとしては、自身の資産がどのように変更されるのかを把握し、管理する権利と責任があります。

- 建物の構造上の安全性: 特に間取りの変更を伴うような大規模な工事では、建物の構造に影響を与えてしまう危険性があります。例えば、取り払おうとしている壁が、建物を支える重要な「構造壁(耐力壁)」である可能性もゼロではありません。このような壁を撤去してしまうと、建物全体の耐震性などが著しく低下し、非常に危険です。専門家ではない入居者が勝手に判断して工事を行うことは絶対に避けなければなりません。

- 他の入居者への影響: 工事中は、騒音や振動、工事車両の出入り、資材の搬入などで、同じ建物や近隣の住民に迷惑をかける可能性があります。事前に工事内容や期間を大家さんや管理会社が把握し、他の入居者への周知や配慮を行う必要があります。

- 消防法や建築基準法などの法規制: リノベーションの内容によっては、法律で定められた基準(例えば、火災報知器の設置義務など)に抵触する可能性があります。大家さんや専門家が関与することで、法的なコンプライアンスを確保することができます。

どのように許可を得るか?

許可を得るためには、「どのようなリノベーションをしたいのか」という計画を具体的に、そして分かりやすく提示することが重要です。口頭での説明だけでなく、以下のような資料を用意して、誠意をもって交渉に臨みましょう。

- リノベーションの企画書: デザインのイメージ(雑誌の切り抜きやイメージパースなど)、変更したい箇所、工事の目的(なぜそのリノベーションが必要なのか)をまとめたもの。

- 工事の見積書: リノベーション会社に依頼して作成してもらった、具体的な工事内容と費用がわかるもの。

- 工事工程表: いつからいつまで、どのような工事を行うのかがわかるスケジュール。

これらの資料を基に、「このリノベーションによって、物件の価値がこのように向上する可能性がある」「退去時の原状回復については、このように対応する」といった点を明確に伝えることで、大家さんも安心して検討しやすくなります。一方的な要求ではなく、大家さん側にもメリットがある提案を心がけることが、交渉をスムーズに進めるコツです。

退去時の原状回復義務について

賃貸リノベーションにおけるもう一つの重要なキーワードが「原状回復義務」です。

原状回復義務とは、賃貸物件を退去する際に、入居者が故意・過失によってつけた傷や汚れを元に戻し、借りた時の状態に復元する義務のことを指します。これは、民法および多くの賃貸借契約書で定められている基本的なルールです。

しかし、ここで注意したいのは、「完全に新品同様の状態に戻す」という意味ではないという点です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、普通に生活していて自然に発生する汚れや傷(経年劣化・通常損耗)については、原状回復義務の対象外とされています。

- 経年劣化・通常損耗(大家さん負担)の例:

- 日光による壁紙や床の色あせ

- 家具の設置による床のへこみ(重量物を置いたことによるもの)

- テレビや冷蔵庫の裏の壁の黒ずみ(電気やけ)

- 入居者の故意・過失(入居者負担)の例:

- タバコのヤニ汚れや臭い

- 壁に開けた釘穴・ネジ穴(下地ボードの張替えが必要な程度のもの)

- ペットによる柱の傷や臭い

- 飲みこぼしなどを放置したことによる床のシミ

賃貸リノベーションと原状回復

リノベーションは、通常損耗の範囲をはるかに超える大規模な変更にあたるため、原則として原状回復義務の対象となります。つまり、許可を得てリノベーションを行ったとしても、退去時には「リノベーション前の状態に戻してください」と言われるのが基本です。

そうなると、せっかく費用をかけてリノベーションしたのに、退去時にはさらに解体・撤去費用(原状回復費用)がかかるという二重の負担が発生してしまいます。これでは、なかなかリノベーションに踏み切れません。

そこで重要になるのが、リノベーションの許可を得る際に、原状回復義務の範囲について大家さんと特別な取り決め(特約)を結ぶことです。

交渉次第では、以下のような特約を結ぶことが可能です。

- 原状回復義務の免除: 「退去時に原状回復は不要」という特約を結ぶ。リノベーションによって物件の価値が上がると大家さんが判断した場合などに見られます。入居者は退去時の費用負担がなくなり、大家さんはリノベーション済みの魅力的な物件として次の入居者を募集できます。

- 造作買取請求権の放棄と残置: 入居者が設置した設備(エアコンなど)は、本来退去時に大家さんに買い取ってもらう権利(造作買取請求権)がありますが、これを放棄する代わりに、設置したまま退去することを認めてもらうケース。

- 原状回復の範囲を限定: 「壁紙は張り替えたままで良いが、間仕切り壁は撤去すること」のように、どの部分を元に戻し、どの部分を残して良いかを具体的に決めておく。

これらの取り決めは、後々のトラブルを避けるために、必ず口約束ではなく「覚書」などの書面で残しておくことが極めて重要です。賃貸リノベーションは、この原状回復に関する交渉が成功の鍵を握っていると言っても過言ではありません。

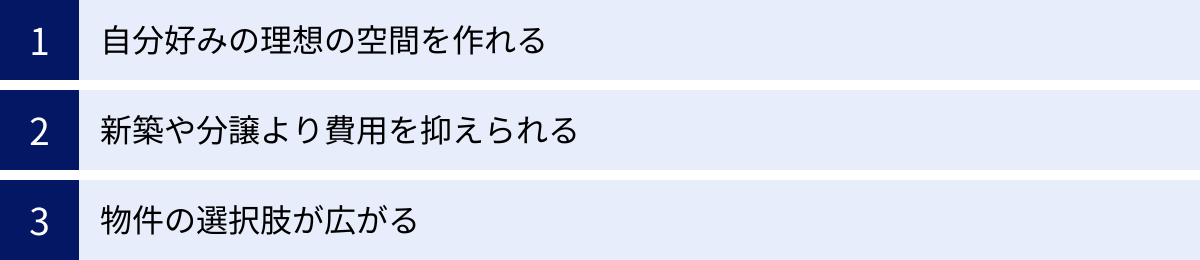

賃貸リノベーションのメリット

賃貸リノベーションには、大家さんとの交渉や原状回復の問題など、乗り越えるべきハードルがいくつかあります。しかし、それらを乗り越えた先には、通常の賃貸暮らしでは得られない大きな魅力とメリットが待っています。ここでは、賃貸リノベーションがもたらす3つの主なメリットについて、詳しく解説します。

自分好みの理想の空間を作れる

賃貸リノベーションの最大のメリットは、何と言っても「画一的な賃貸物件を、自分のライフスタイルや趣味に合わせて、世界に一つだけの理想の空間に創り変えられる」ことでしょう。

一般的な賃貸物件は、万人受けする無難な間取りや内装になっていることがほとんどです。そのため、「リビングがもう少し広ければ」「ここに収納があれば便利なのに」「キッチンのデザインが好みではない」といった不満を抱えながらも、諦めて暮らしている人は少なくありません。

しかし、リノベーションの許可を得られれば、そうした制約から解放されます。

- ライフスタイルに合わせた間取り: 例えば、在宅ワークが中心のフリーランスなら、リビングの一角に集中できるワークスペースを造作できます。趣味が料理なら、手持ちの調理器具がすっきり収まる収納を備えた、広々としたアイランドキッチンを実現することも夢ではありません。また、壁を取り払って開放的なワンルームにしたり、逆に来客用の寝室を確保するために間仕切りを設けたりと、暮らし方に合わせて間取りを最適化できます。

- こだわりのデザインと素材: 壁紙の色や素材、床材の種類、照明器具のデザイン、ドアノブやスイッチプレートといった細部に至るまで、自分の好きなテイストで統一できます。例えば、壁の一面だけをアクセントクロスにしたり、カフェ風のヘリンボーン柄の床にしたり、温かみのある無垢材のフローリングを導入したりすることも可能です。既製品の集合体である賃貸物件に、自分の「好き」を詰め込むことで、住まいへの愛着は格段に深まります。

- 機能性の向上: 古い物件であっても、リノベーションによって最新の設備を導入し、機能性を大幅に向上させることができます。「古くて使いにくいバランス釜のお風呂を、追い焚き機能付きのユニットバスに交換する」「収納が少ない部屋に、大容量のウォークインクローゼットを新設する」など、日々の暮らしのストレスを解消し、快適性を高める改修が可能です。

このように、賃貸でありながら注文住宅のような自由度の高い空間づくりができる点は、何物にも代えがたい大きな魅力と言えるでしょう。

新築や分譲より費用を抑えられる

理想の住まいを手に入れる方法として、新築マンションの購入や中古物件を購入してのリノベーションが挙げられますが、これらは数千万円単位の多額の資金が必要となり、誰にでもできる選択肢ではありません。

その点、賃貸リノベーションは、物件を購入する場合と比較して、初期費用を大幅に抑えられるという大きな金銭的メリットがあります。

- 物件購入費用が不要: 当然ながら、賃貸なので高額な物件購入費用や、それに伴う住宅ローン、固定資産税、不動産取得税などが一切かかりません。必要なのは、賃貸契約時の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料など)と、リノベーションにかかる工事費用のみです。

- トータルコストの削減: 例えば、都心部で理想の住まいを構えたい場合、新築や状態の良い中古物件は非常に高額です。しかし、「立地は最高だが、築年数が古く内装がイマイチ」といった物件であれば、比較的安い家賃で借りられることがあります。そうした物件を借りて、浮いた分の予算をリノベーション費用に充てることで、結果的に分譲物件を購入するよりもはるかに低いトータルコストで、好立地に理想の空間を手に入れることが可能になります。

- ライフステージの変化への対応: 賃貸リノベーションは、「所有」ではないため、将来的なライフステージの変化にも柔軟に対応できます。転勤や転職、家族構成の変化などがあった場合でも、物件を売却するといった手間やリスクなしに、住み替えを検討できます。「まずは数年間、この理想の空間で暮らしてみよう」という、身軽な感覚で住まいづくりに挑戦できるのも、賃貸ならではの利点です。

もちろん、リノベーションには数百万円単位の費用がかかることもありますが、それでも数千万円の物件購入に比べれば、資金的なハードルは格段に低いと言えます。限られた予算の中で、最大限に理想を追求するための賢い選択肢、それが賃貸リノベーションです。

物件の選択肢が広がる

一般的な部屋探しでは、「築年数が浅い」「間取りが良い」「内装がきれい」といった条件でフィルターをかけてしまいがちです。その結果、多くの魅力的な物件が選択肢から漏れてしまっているかもしれません。

賃貸リノベーションを前提に物件を探すと、この部屋探しの視点が180度変わります。

- 「掘り出し物」物件がターゲットになる: これまでなら敬遠していたような、「築年数が古くて和室が多い」「設備が旧式」「内装が時代遅れ」といった物件が、リノベーションを前提とすれば、「自分好みに変えられるポテンシャルを秘めた原石」に見えてきます。こうした物件は、一般的に人気が低いため、好立地であっても家賃が相場より安く設定されていることが多く、まさに「掘り出し物」となり得ます。

- 立地や広さを優先できる: 内装や設備は後から変えられると考えることで、「駅からの距離」「周辺環境」「日当たり」「窓からの景色」「部屋の広さ」といった、リノベーションでは変更不可能な要素を最優先して物件を選ぶことができます。「内装は気に入らないけど、この立地と広さは捨てがたい」という物件こそ、賃貸リノベーションの絶好のターゲットです。

- 物件探しのプロセスが楽しくなる: まるで宝探しのように、「この古いキッチンは、こう変えたら素敵になりそう」「この壁をなくせば、開放的なリビングが作れるな」と、未来の姿を想像しながら物件の内見をするのは、非常にクリエイティブで楽しいプロセスです。完成された空間を選ぶのではなく、自ら空間を育てていくという発想が、物件探しの幅を大きく広げてくれます。

リノベーションというフィルターを通して物件を見ることで、これまで見過ごしていた多くの物件が魅力的な選択肢として浮かび上がり、結果的に理想の住まいに出会える可能性が格段に高まるのです。

賃貸リノベーションのデメリット

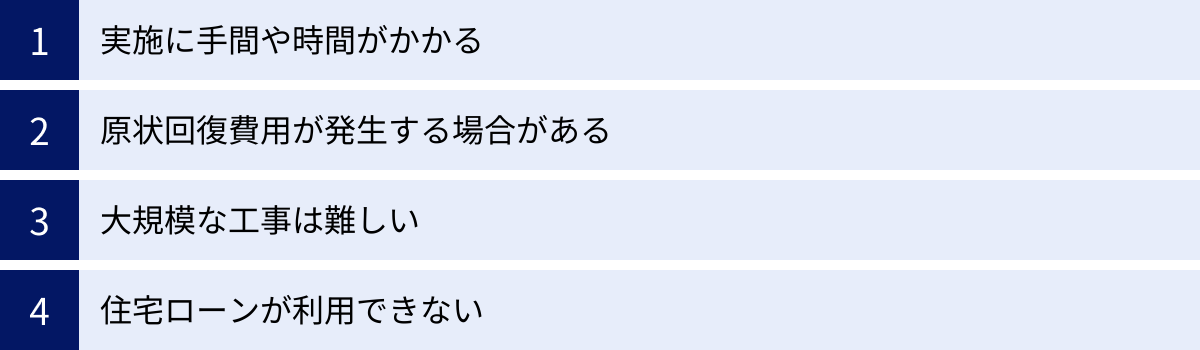

賃貸リノベーションには多くの魅力がある一方で、必ず知っておくべきデメリットや注意点も存在します。メリットだけに目を向けて安易に計画を進めると、後で「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、賃貸リノベーションに潜む4つの主なデメリットを正直に解説します。

実施に手間や時間がかかる

賃貸リノベーションは、思い立ってすぐに実現できるものではありません。通常の賃貸契約を結んで即入居、という流れとは異なり、入居までに非常に多くのステップを踏む必要があり、相応の手間と時間がかかることを覚悟しなければなりません。

具体的なプロセスは以下のようになります。

- リノベーション可能な物件探し: そもそも大家さんがリノベーションに理解を示してくれる物件を探すこと自体が、最初のハードルです。不動産情報サイトで「DIY可」「カスタマイズ可」といったキーワードで探したり、不動産会社に直接相談したりする必要があります。

- 大家さん・管理会社との交渉: 候補物件が見つかっても、そこからが本番です。自分のやりたいリノベーションプランを具体的に提示し、許可を得なければなりません。工事範囲や原状回復の取り決めなど、細部にわたる交渉が必要となり、これが最も時間と労力を要する部分です。

- リノベーション会社の選定: 許可が下りたら、次は施工を依頼するリノベーション会社を探します。複数の会社から見積もりを取り、デザインの提案力や担当者との相性などを比較検討する時間が必要です。

- 設計・プランニング: 契約したリノベーション会社と、詳細な設計の打ち合わせを重ねます。壁紙の色からコンセントの位置まで、決めるべきことは山ほどあり、数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。

- 工事期間: 設計が固まったら、いよいよ着工です。工事の規模にもよりますが、部分的なリノベーションでも数週間、全面的なものであれば1〜2ヶ月以上の期間がかかります。この間、当然ながらその物件には住めません。

これらのプロセス全体を考えると、物件探しを開始してから実際に入居できるまで、短くても数ヶ月、長い場合は半年以上かかることも十分にあり得ます。その間の家賃(現在の住まいと新しい物件の両方)が発生する可能性も考慮する必要があり、時間的にも金銭的にも余裕を持った計画が不可欠です。

原状回復費用が発生する場合がある

「賃貸物件でリノベーションはできる?」の章でも触れましたが、原状回復義務は賃貸リノベーションにおける最大のリスク要因です。

大家さんとの交渉によって「原状回復不要」という特約を結べれば問題ありませんが、必ずしもそううまくいくとは限りません。特に、入居者の趣味性が強いデザインや、次の入居者が見つかりにくいと思われるような特殊な改修の場合、大家さんから「退去時には元に戻すこと」を条件とされる可能性は高いでしょう。

その場合、以下のような費用負担が発生します。

- リノベーション工事費用: 最初に、理想の空間を作るための費用がかかります。

- 原状回復工事費用: そして退去時には、その空間を解体・撤去し、元の状態に戻すための費用が追加でかかります。

例えば、300万円かけてこだわりの内装にリノベーションしたとしても、退去時に原状回復を求められれば、さらに数十万〜百万円以上の費用が発生する可能性があります。かけた費用が最終的にゼロになるどころか、マイナスになってしまうリスクがあるのです。

このリスクを回避するためには、リノベーションの許可を得る段階で、退去時の条件を書面で明確に取り決めておくことが絶対的に重要です。曖昧なまま進めてしまうと、退去時に高額な費用を請求されるという最悪の事態に陥りかねません。

大規模な工事は難しい

賃貸リノベーションは、あくまで「借りている物件」に対する改修であり、その自由度には限界があります。特に、建物の構造に関わるような大規模な工事は、基本的に不可能だと考えておくべきです。

具体的に難しい、あるいは不可能な工事の例は以下の通りです。

- 構造躯体(スケルトン)の変更: 柱、梁、耐力壁、床スラブといった、建物の骨格となる部分の撤去や変更は絶対にできません。これらを変更すると建物の安全性が損なわれるため、分譲マンションであっても規約で禁止されているのが一般的です。

- 共用部分の変更: 窓サッシ、玄関ドア、バルコニー、ベランダなどは、個々の部屋に付属しているように見えても、法律上は「共用部分」とみなされます。これらはマンション全体の資産であり、外観の統一性を保つためにも、個人が勝手に変更することはできません。

- 大幅な水回りの移動: キッチンや浴室、トイレなどの水回りを全く違う場所に移動させるような工事は、床下の給排水管や換気ダクトの大規模な変更が必要となります。下の階の天井裏での作業が必要になるなど、他の住戸にも影響が及ぶため、許可を得るのは非常に困難です。

- 電気容量の大幅な増設: IHクッキングヒーターを導入したい、エアコンを増設したいといった理由で、建物全体の電気容量を超えるような増設工事はできない場合があります。

このように、賃貸リノベーションで可能なのは、あくまで専有部分の「内側」の、構造に影響しない範囲での内装・設備変更が中心となります。注文住宅のような完全な自由設計は望めないという現実は、理解しておく必要があります。

住宅ローンが利用できない

中古物件を購入してリノベーションする場合、物件価格とリノベーション費用をまとめて「住宅ローン」で借り入れることができます。住宅ローンは、金利が非常に低く、返済期間も長く設定できるため、月々の返済負担を抑えやすいのが特徴です。

しかし、賃貸リノベーションの場合、自己所有の不動産ではないため、この住宅ローンを利用することはできません。

リノベーション費用を自己資金でまかなえない場合は、銀行や信販会社が提供する「リフォームローン」や「フリーローン(多目的ローン)」を利用することになります。これらのローンは、住宅ローンに比べて以下のような特徴があります。

- 金利が高い: 住宅ローンが1%前後、あるいはそれ以下であるのに対し、リフォームローンやフリーローンは年利3%〜15%程度と、かなり高めの金利が設定されています。

- 返済期間が短い: 返済期間は長くても10年〜15年程度と、住宅ローン(最長35年など)に比べて短く設定されています。

- 借入限度額が低い: 借入可能額も、住宅ローンに比べて低め(数百万円〜1000万円程度)です。

金利が高く返済期間が短いということは、それだけ月々の返済額が大きくなることを意味します。家賃の支払いと合わせて、ローン返済が家計を圧迫しないか、慎重な資金計画が求められます。自己資金をある程度用意しておくことが、賃貸リノベーションを無理なく実現するための重要なポイントとなります。

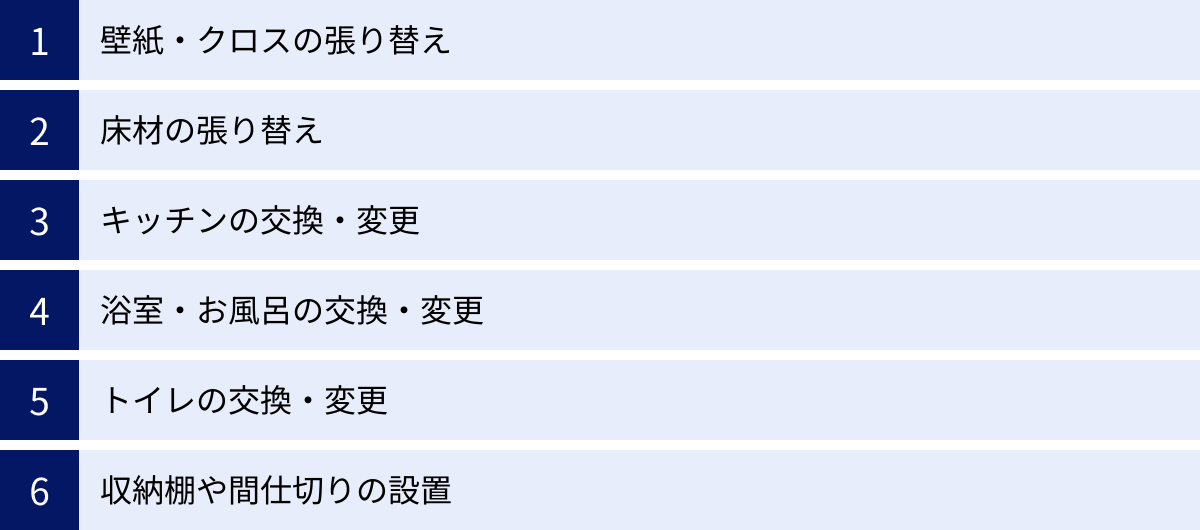

賃貸リノベーションはどこまでできる?工事可能な範囲

「賃貸でもリノベーションできることは分かったけれど、具体的にどんなことができるの?」という疑問を持つ方は多いでしょう。工事可能な範囲は、最終的には大家さんとの交渉次第ですが、一般的に許可を得やすいものから、難易度が高いものまで様々です。ここでは、箇所別にどのようなリノベーションが可能か、そのポイントと注意点を解説します。

壁紙・クロスの張り替え

壁紙やクロスの張り替えは、賃貸リノベーションの中で最も手軽で、許可を得やすい工事の一つです。壁の印象が変わるだけで、部屋全体の雰囲気は劇的に変わります。

- 可能なこと:

- 既存の壁紙を剥がし、好きな色や柄の壁紙に張り替える。

- 壁の一面だけを異なるデザインにする「アクセントクロス」を取り入れる。

- 塗装(ペイント)や珪藻土、漆喰といった塗り壁に変更する。

- ポイントと注意点:

- 原状回復を前提とする場合、既存の壁紙の上から貼って、きれいに剥がせるタイプの壁紙を選ぶのが最もハードルが低い方法です。これならDIYでも対応可能です。

- 壁紙を剥がして張り替える本格的な工事の場合でも、比較的安価で元に戻しやすいため、大家さんの許可は得やすい傾向にあります。

- 塗装や塗り壁にする場合は、元に戻すのが難しくなるため、原状回復不要の特約を結べるかどうかが鍵となります。

床材の張り替え

床も壁と同様に、部屋の印象を大きく左右する重要な要素です。床材を変更することで、空間の質感や快適性が大きく向上します。

- 可能なこと:

- 既存の床(フローリングやクッションフロア)の上に、新しい床材を重ねて貼る(上貼り)。

- 既存の床を剥がし、無垢材フローリングやヘリンボーン、フロアタイルなどに張り替える。

- ポイントと注意点:

- 原状回復を容易にするためには、既存の床の上に置くだけの「置き敷きタイプ」のフロアタイルや、はめ込み式のフローリングがおすすめです。これらは接着剤を使わないため、退去時に簡単に撤去できます。

- 重ね貼り(上貼り)工法も、既存の床を傷つけないため許可を得やすいですが、床の高さが少し上がるため、ドアの開閉に支障が出ないか確認が必要です。

- 既存の床を剥がす本格的な張り替えは、工事も大掛かりになり、費用も高くなります。特にマンションの場合、階下への音を軽減するための遮音規定があるため、管理規約で定められた遮音性能を持つ床材を選ぶ必要があります。この点は大家さんや管理会社としっかり確認しましょう。

キッチンの交換・変更

古くて使いにくいキッチンを、機能的でおしゃれな最新のものに変えたいというニーズは非常に高いです。

- 可能なこと:

- 古いセパレートキッチン(流し台とコンロ台が分かれているタイプ)を、一体型のシステムキッチンに交換する。

- キッチンの扉や天板(ワークトップ)だけを交換して、デザインを一新する。

- 壁付けキッチンを、リビングを見渡せる対面式やアイランド型に変更する。

- ポイントと注意点:

- キッチンの位置を変えずに、同じサイズの新しいものに交換するのが、最も許可を得やすいパターンです。これなら給排水管やガス管、排気ダクトの移動が不要なため、工事が比較的シンプルに済みます。

- 対面式キッチンなどへのレイアウト変更は、配管・配線の大規模な移動が必要となり、床や壁の解体も伴うため、工事費用が高額になります。許可のハードルも一気に上がるため、大家さんにとってのメリット(物件価値の向上)をしっかりプレゼンすることが重要です。

- ガスコンロからIHクッキングヒーターへの変更は、電気容量の確認が必要です。容量が足りない場合は、分電盤の交換や幹線ケーブルの張り替えといった追加工事が必要になることがあります。

浴室・お風呂の交換・変更

一日の疲れを癒やす浴室は、快適な暮らしに欠かせない空間です。リノベーションで大きく満足度を高められる箇所の一つです。

- 可能なこと:

- 古いバランス釜や在来工法(タイル貼り)の浴室を、清掃しやすく保温性の高いユニットバスに交換する。

- ユニットバスの壁パネルや床、水栓、シャワーヘッドなどを交換する。

- 浴室乾燥機や追い焚き機能を追加する。

- ポイントと注意点:

- 浴室のリノベーションは、防水処理が非常に重要です。施工不良があると階下への水漏れなど、深刻なトラブルにつながるため、必ず信頼できる専門業者に依頼する必要があります。この点を懸念して、大家さんが許可を出しにくいケースもあります。

- ユニットバスからユニットバスへの交換は、比較的工事がしやすいですが、既存の浴室のサイズに合う製品を選ぶ必要があります。

- 在来工法の浴室をユニットバスに変える場合、解体してみないと正確な寸法が分からず、思ったサイズのユニットバスが入らない可能性もあります。

トイレの交換・変更

トイレも毎日使う重要な場所です。最新のトイレは節水性能や清掃性が高く、リノベーションの効果を実感しやすい箇所です。

- 可能なこと:

- 古い和式便器を洋式便器に交換する。

- タンク付きトイレを、見た目がすっきりするタンクレストイレに交換する。

- 温水洗浄便座(ウォシュレットなど)を設置する。

- 手洗器や収納棚を新設する。

- ポイントと注意点:

- 便器の交換自体は、給排水管の位置が合えば比較的容易です。しかし、タンクレストイレは、別に手洗器を設ける必要があることや、水圧が低いと設置できない場合がある点に注意が必要です。

- 壁紙や床材を同時に張り替えると、空間のイメージががらりと変わります。

収納棚や間仕切りの設置

ライフスタイルに合わせて収納を増やしたり、部屋の区切り方を変えたりすることも、賃貸リノベーションの醍醐味です。

- 可能なこと:

- 壁面にオープン棚や可動棚を設置する。

- デッドスペースを活用してパントリーやシューズクロークを新設する。

- 広い一部屋を、壁(間仕切り壁)で仕切って二部屋にする。

- 和室とリビングを隔てる襖や壁を撤去し、一つの広いLDKにする。

- ポイントと注意点:

- 撤去する壁が、建物を支える構造壁(耐力壁)ではないかを必ず確認する必要があります。これを誤ると大変危険なため、必ず専門家(リノベーション会社や建築士)に判断を仰ぎましょう。

- 間仕切り壁を新設する場合、原状回復がしやすいように、建物の躯体(床や天井)に大きな傷をつけない工法を選ぶと、許可が得やすくなります。

- エアコンの設置場所やコンセント、照明スイッチの位置なども考慮してプランを立てる必要があります。壁を新設したことで、片方の部屋にエアコンがなくなってしまう、といったことがないように注意が必要です。

これらの工事はすべて、実施前に大家さんの許可を得ることが大前提です。自分の希望を明確にし、なぜその工事が必要なのか、退去時はどうするのかをセットで提案することが、理想の住まいを実現するための鍵となります。

【箇所別】賃貸リノベーションにかかる費用相場

賃貸リノベーションを検討する上で、最も気になるのが「いくらかかるのか?」という費用面でしょう。リノベーション費用は、工事の規模や範囲、使用する建材や設備のグレードによって大きく変動します。ここでは、全面的なリノベーションと部分的なリノベーションに分けて、おおよその費用相場を解説します。

全面リノベーションの場合

内装を全面的に刷新するような大規模なリノベーションの場合、費用は300万円〜800万円程度が相場となります。平米(㎡)あたりの単価で考えると、1㎡あたり5万円〜15万円が目安です。

- スケルトンリノベーション: 壁や床、天井をすべて取り払い、骨組み(スケルトン)の状態から間取りや内装を再構築するような工事です。最も自由度が高いですが、費用も高額になり、賃貸では許可のハードルが非常に高くなります。費用は500万円以上かかることが多く、1,000万円を超えるケースも珍しくありません。

- 内装・設備の全面刷新: 間取りは大きく変えずに、壁・床・天井の内装材をすべて新しくし、キッチン・浴室・トイレといった水回り設備も一新するケース。これでも400万円〜700万円程度が目安となります。

60㎡のマンションを全面リノベーションする場合の費用例

- 比較的シンプルな内装・設備の場合:60㎡ × 8万円/㎡ = 480万円

- デザインや素材にこだわった場合:60㎡ × 12万円/㎡ = 720万円

これらの費用には、設計料や諸経費が別途かかる場合があります。あくまで目安として、具体的な金額はリノベーション会社からの見積もりで確認することが重要です。

部分リノベーションの場合

多くの賃貸リノベーションは、予算や大家さんの許可の範囲内で、気になる箇所だけを改修する「部分リノベーション」になることが多いでしょう。箇所別の費用相場は以下の通りです。

| 工事箇所 | 工事内容の例 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 壁・天井 | ビニールクロスの張り替え(6畳間) | 4万円~8万円 | 量産品か高機能クロスかで変動 |

| 塗装(6畳間) | 5万円~10万円 | 下地処理の状態で変動 | |

| 珪藻土・漆喰など塗り壁(6畳間) | 8万円~20万円 | 職人の技術料が大きく影響 | |

| 床 | クッションフロアの張り替え(6畳) | 3万円~6万円 | 最も安価な選択肢の一つ |

| フロアタイルの張り替え(6畳) | 5万円~10万円 | デザイン性が高い | |

| フローリングの張り替え(6畳) | 10万円~25万円 | 複合フローリングか無垢材かで大きく変動 | |

| キッチン | システムキッチンの交換 | 50万円~150万円 | グレード、サイズ、レイアウト変更の有無で変動 |

| キッチンの扉・天板のみ交換 | 10万円~40万円 | 手軽にイメージチェンジが可能 | |

| 浴室 | ユニットバスの交換 | 60万円~150万円 | グレード、サイズで変動。在来工法からは高額に |

| 浴室乾燥機の設置 | 10万円~25万円 | ||

| トイレ | 便器の交換(洋式→洋式) | 15万円~30万円 | 便器のグレード(タンクレスなど)で変動 |

| 和式から洋式への交換 | 20万円~50万円 | 床や壁の工事も伴うため高額に | |

| 間取り変更 | 間仕切り壁の設置(一部屋を二部屋に) | 15万円~30万円 | ドアの設置有無などで変動 |

| 壁の撤去(二部屋を一部屋に) | 10万円~25万円 | 壁の補修費用も含む |

壁・天井

壁紙(クロス)の張り替えは、比較的安価に行えるリノベーションの代表格です。一般的な量産品のビニールクロスであれば、6畳間の壁と天井を張り替えても5万円前後から可能です。デザイン性の高い輸入品や、消臭・調湿機能のある高機能クロスを選ぶと価格は上がります。

床

床材も価格帯が広いです。最も安価なのはクッションフロアで、6畳あたり3万円〜6万円が目安です。塩ビ素材の硬いタイルであるフロアタイルは、デザイン性が高く耐久性もあり、6畳あたり5万円〜10万円。フローリングは最も高価で、合板を基材とした複合フローリングなら10万円〜、一枚板の無垢材フローリングを選ぶと20万円以上になることもあります。

キッチン

キッチンの交換は、選ぶ製品のグレードによって費用が大きく変わります。普及価格帯のI型システムキッチン(壁付けタイプ)なら、工事費込みで50万円〜80万円程度。食洗機付きやデザイン性の高いもの、対面式などレイアウト変更を伴う場合は100万円以上が目安です。

浴室・ユニットバス

浴室のリノベーションも高額になりやすい箇所です。既存のユニットバスを同サイズの新しいものに交換する場合、工事費込みで60万円〜120万円程度が相場です。タイル貼りの在来工法の浴室からユニットバスへ変更する場合は、解体や基礎工事が必要になるため、80万円〜150万円ほどかかります。

トイレ

トイレの交換は、便器のグレードが価格を左右します。一般的なタンク付きトイレなら15万円〜、人気のタンクレストイレは20万円〜30万円が目安です。手洗器の新設や内装工事も同時に行うと、費用はさらに加算されます。

費用を安く抑えるコツ

限られた予算の中で理想の空間を実現するためには、費用を抑える工夫が不可欠です。

- リノベーションの範囲に優先順位をつける: 「絶対に譲れない部分」と「妥協できる部分」を明確にし、工事範囲を絞り込みましょう。すべてを一度にやろうとせず、本当に必要な箇所に予算を集中させることが重要です。

- 設備のグレードを賢く選ぶ: キッチンやユニットバスなどの設備は、メーカーやグレードによって価格が数十万円単位で変わります。最新・最高級グレードにこだわらず、自分に必要な機能を見極め、コストパフォーマンスの良い製品を選びましょう。

- DIYを組み合わせる: 専門技術が必要な水回りや電気工事はプロに任せ、壁の塗装や棚の取り付け、剥がせる壁紙貼りなど、自分でできる範囲はDIYで行うことで、人件費を大幅に削減できます。

- 複数のリノベーション会社から相見積もりを取る: 同じ工事内容でも、会社によって見積もり金額は異なります。必ず2〜3社から相見積もりを取り、価格だけでなく、提案内容や担当者の対応などを比較検討しましょう。価格交渉の材料にもなります。

- 補助金や助成金を利用する: 自治体によっては、省エネ性能を高めるリフォーム(断熱窓への交換など)や、耐震補強、バリアフリー化などに対して補助金制度を設けている場合があります。賃貸物件では対象外となることも多いですが、一度調べてみる価値はあります。

これらのコツを実践し、賢くコストをコントロールしながら、満足度の高い賃貸リノベーションを目指しましょう。

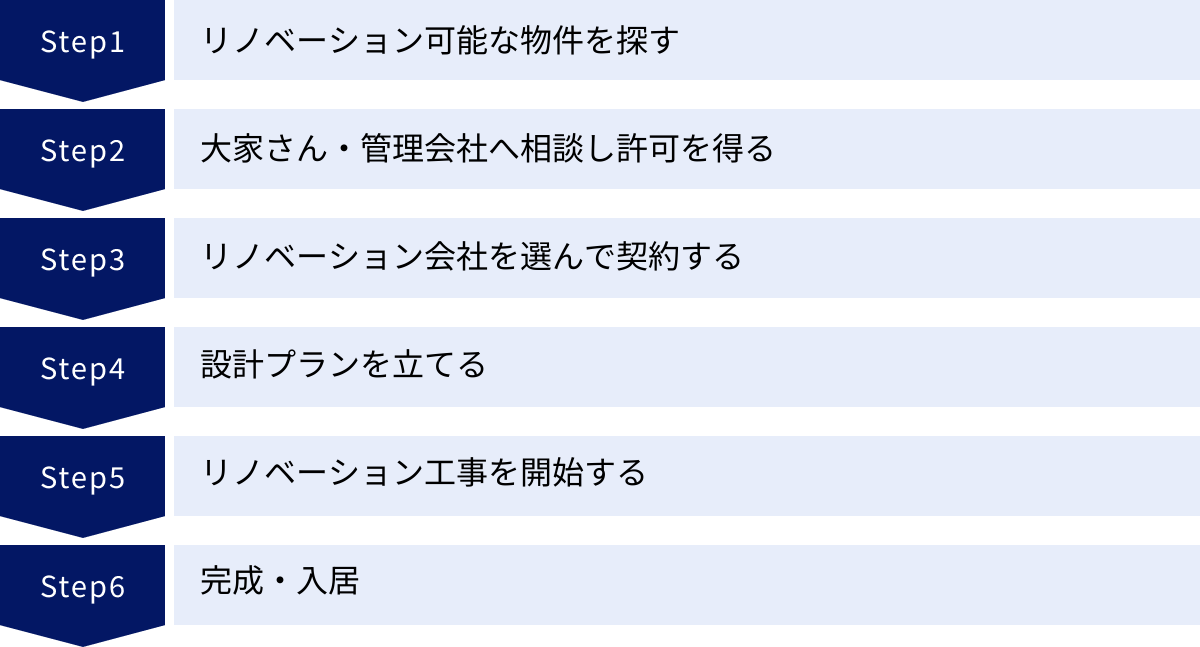

賃貸リノベーションを進める6ステップ

賃貸リノベーションは、計画から完成まで多くのプロセスを経る必要があります。正しい手順を踏むことで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズに理想の住まいづくりを進めることができます。ここでは、賃貸リノベーションを実現するための具体的な6つのステップを解説します。

① リノベーション可能な物件を探す

すべての賃貸物件がリノベーションを許可してくれるわけではありません。まずは、リノベーションに対して前向きな大家さんが所有する物件を見つけることが最初の関門です。

- 探し方のポイント:

- 不動産情報サイトでのキーワード検索: 「リノベーション可」「DIY可」「カスタマイズ可」「改装自由」といったキーワードで検索してみましょう。数は少ないですが、こうした条件を公にしている物件が見つかることがあります。

- 不動産会社に相談する: リノベーションに理解のある大家さんや、過去に許可した実績のある物件を知っている可能性があります。「賃貸でリノベーションをしたい」という意思を明確に伝え、協力してくれる不動産会社を探しましょう。特に、地域に密着した不動産会社は、大家さんとの関係が深いことが多く、交渉の助けになることもあります。

- 物件の特性から探す: 築年数が古い物件や、長期間空室になっている物件は、大家さんが「リノベーションで物件の価値が上がるなら」と、交渉に応じてくれる可能性が比較的高くなります。内見の際に、リノベーションの希望を伝え、大家さんの意向を探ってみるのも一つの手です。

この段階では、まだ特定の物件に絞り込む必要はありません。 可能性のありそうな物件をいくつかリストアップし、次のステップに進みましょう。

② 大家さん・管理会社へ相談し許可を得る

リノベーションの希望を叶える上で、最も重要で、かつ最も労力を要するステップです。ここでの交渉が、リノベーションの可否、工事範囲、そして退去時の条件まですべてを決定づけます。

- 交渉のポイント:

- 具体的なプランを提示する: 「リノベーションしたい」と漠然と伝えるのではなく、「どの部分を」「どのように」「なぜ変えたいのか」を具体的に説明します。リノベーション会社の協力が得られるなら、デザインのイメージパースや概算の見積書を用意すると、より説得力が増します。

- 大家さん側のメリットを伝える: 「このリノベーションによって、物件の資産価値が向上します」「退去後もこの状態で引き渡すので、次の入居者が見つかりやすくなります」など、大家さんにとっても利益があることをアピールしましょう。

- 原状回復について明確に提案する: 「退去時は、こちらの費用負担で原状回復不要の状態で引き渡したい」あるいは「この部分は残し、この部分は元に戻します」など、退去時の条件について自分から具体的に提案し、落としどころを探ります。

- 書面での合意: 口約束は絶対に避け、合意した内容はすべて書面に残しましょう。 工事の許可、工事可能な範囲、費用の負担割合、原状回復義務の有無や範囲などを明記した「覚書」や「承諾書」を、賃貸借契約とは別に作成し、双方で署名・捺印します。これが後々のトラブルを防ぐ最大の防御策となります。

③ リノベーション会社を選んで契約する

大家さんの許可が無事に得られたら、次はリノベーションを実際に施工してくれる会社を選びます。信頼できるパートナーを見つけることが、リノベーションの成功を左右します。

- 会社選びのポイント:

- 実績とデザイン: その会社の施工事例を見て、自分の好みのデザインテイストと合っているかを確認します。賃貸リノベーションの実績があれば、なお安心です。

- 担当者との相性: 設計プランの打ち合わせから工事完了まで、長い付き合いになります。こちらの要望を親身に聞いてくれるか、専門的なアドバイスをくれるかなど、担当者とのコミュニケーションがスムーズに行えるかは非常に重要です。

- 見積もりの比較: 必ず2〜3社から相見積もりを取りましょう。金額だけでなく、工事内容の詳細、使用する建材のグレード、保証内容などを細かく比較検討します。安さだけで選ぶと、後で追加費用が発生したり、仕上がりに不満が残ったりすることもあるので注意が必要です。

- 契約内容の確認: 工事請負契約書の内容を隅々まで確認し、不明な点があれば納得できるまで説明を求めます。

④ 設計プランを立てる

契約したリノベーション会社と、具体的な設計プランを詰めていく段階です。自分の理想のイメージを形にしていく、最も楽しいプロセスの一つです。

- 打ち合わせのポイント:

- 理想のイメージを共有する: 雑誌の切り抜きやSNSの画像など、自分の好きな空間のイメージをできるだけ多く集めて、デザイナーに伝えましょう。

- 細部まで決める: 間取りやデザインの方向性が決まったら、壁紙や床材のサンプルを見ながら素材を選び、キッチンや浴室の設備を選定し、照明器具やコンセントの位置といった細部まで決めていきます。

- 予算とのバランス: こだわりを追求すると、費用はどんどん膨らみがちです。予算オーバーしないように、担当者と相談しながら、優先順位をつけて仕様を決めていく必要があります。

⑤ リノベーション工事を開始する

設計プランが確定し、すべての仕様が決まったら、いよいよ工事の開始です。

- 工事中のポイント:

- 近隣への挨拶: 工事中は騒音や振動が発生するため、着工前にリノベーション会社と一緒に、上下左右の部屋の住民へ挨拶回りをしておきましょう。工事期間や内容を伝え、一言断っておくだけで、トラブルを大幅に減らすことができます。

- 現場の確認: 可能であれば、時々現場に足を運び、工事の進捗状況を確認しましょう。図面だけではわからなかったことや、現場で気づいた変更点などがあれば、早めに担当者に相談できます。

⑥ 完成・入居

工事が完了したら、いよいよ引き渡しです。

- 完成時のポイント:

- 完了検査(施主検査): リノベーション会社の担当者と一緒に、契約通りに仕上がっているか、傷や汚れ、不具合がないかを細かくチェックします。もし問題があれば、手直しを依頼します。

- 引き渡し: すべてのチェックが完了し、問題がなければ、鍵や設備の保証書、取扱説明書などを受け取り、引き渡し完了となります。

- 入居: ついに、自分の手で創り上げた理想の空間での新しい生活がスタートします。

この6つのステップを一つずつ着実に進めることが、後悔のない賃貸リノベーションへの道筋です。

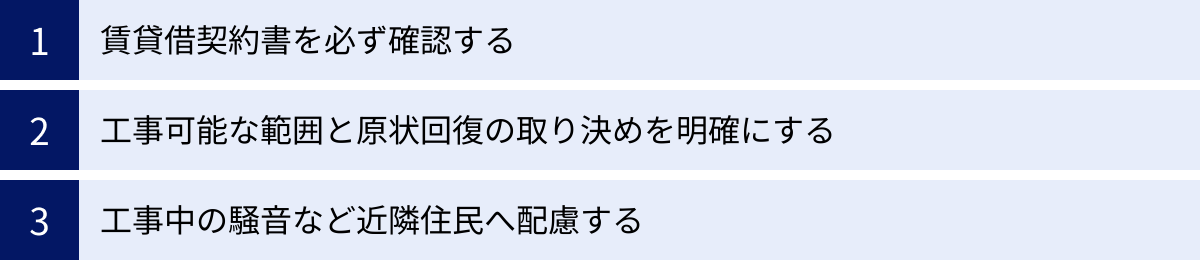

賃貸リノベーションで後悔しないための注意点

賃貸リノベーションは、理想の住まいを実現できる素晴らしい選択肢ですが、特有のリスクも伴います。計画を始める前に、そして進めている最中に、常に心に留めておくべき重要な注意点があります。これらを守ることで、「こんなはずじゃなかった」という後悔を未然に防ぎ、満足のいく結果を得ることができます。

賃貸借契約書を必ず確認する

物件を契約する際に何気なくサインしてしまいがちな「賃貸借契約書」ですが、賃貸リノベーションを考える上では、聖書とも言えるほど重要な書類です。隅から隅まで、一言一句丁寧に読み込む必要があります。

特に注意して確認すべき項目は以下の通りです。

- 禁止事項・特約事項: 契約書には「内装の変更や造作の禁止」といった条文が盛り込まれていることがほとんどです。この条文があるからといって諦める必要はありませんが、リノベーションを行うためには、この禁止事項を解除してもらうための特別な許可(承諾)が必要であることを意味します。

- 原状回復義務に関する条項: 原状回復の定義や範囲がどのように記載されているかを確認します。「通常損耗や経年劣化は貸主負担」と明記されているか、あるいは入居者に不利な特約(例:「畳の表替えや襖の張り替え費用は、理由を問わず借主が負担する」など)がないかをチェックしましょう。

- 解約・退去時の予告期間: リノベーションの許可を得て工事を行う場合でも、万が一、大家さんの都合で退去しなければならなくなった場合のリスクを考えておく必要があります。解約予告期間がどのくらい設けられているかを確認しておきましょう。

契約書の内容を完全に理解し、不明な点があれば不動産会社や大家さんに質問することが、すべての交渉のスタートラインとなります。

工事可能な範囲と原状回復の取り決めを明確にする

大家さんとの交渉において、最も重要なのが「合意内容の書面化」です。たとえ大家さんが「いいよ、好きにして」と快く言ってくれたとしても、口約束だけに頼るのは絶対に避けるべきです。人の記憶は曖昧になりがちで、時間が経つと「言った」「言わない」の水掛け論に発展する可能性があります。また、万が一、物件の所有者が変わった場合、新しい大家さんに口約束は通用しません。

- 覚書(承諾書)を作成する: 賃貸借契約書とは別に、リノベーションに関する合意内容をまとめた「覚書」または「工事承諾書」を作成し、貸主(大家さん)と借主(自分)の双方が署名・捺印して、一部ずつ保管します。

- 書面に盛り込むべき内容:

- 工事の許可: 借主がリノベーション工事を行うことを貸主が承諾する旨。

- 工事内容: どの箇所を、どのように変更するのかを具体的に記載(「LDKの壁紙を〇〇に張り替え、床を〇〇のフローリングに変更する」など)。設計図面や仕様書を添付すると、より明確になります。

- 工事期間: 工事の開始予定日と完了予定日。

- 費用負担: 工事費用は借主が全額負担する旨。

- 原状回復義務の取り扱い: ここが最重要項目です。「本件工事部分については、賃貸借契約終了時の原状回復義務を免除し、工事完了後の状態で明け渡すものとする」といったように、原状回復が不要であることを明確に記載します。もし一部だけ回復が必要な場合は、その範囲を具体的に定めます。

- 所有権の所在: リノベーションによって付加された部分(造作)の所有権が誰に帰属するのか、また、退去時に造作買取請求権を行使しないことなども記載しておくと、より万全です。

この書面があることで、あなたは安心してリノベーションに費用を投じることができ、大家さんは資産の状況を正確に把握できます。お互いを守るために不可欠な手続きだと理解しましょう。

工事中の騒音など近隣住民へ配慮する

リノベーション工事は、どうしても騒音や振動、人の出入り、ホコリなどを伴います。自分にとっては夢の空間づくりでも、近隣の住民にとっては平穏な日常を妨げる迷惑行為になりかねません。良好なご近所付き合いを築き、気持ちよく新生活をスタートさせるためにも、最大限の配慮が求められます。

- 事前の挨拶: 工事を始める前に、リノベーション会社の担当者と一緒に、両隣と上下階の部屋には必ず挨拶に伺いましょう。工事の期間、作業時間帯(例:平日の午前9時〜午後5時)、工事内容を説明し、ご迷惑をおかけすることへのお詫びを伝えます。粗品(タオルや洗剤など)を持参すると、より丁寧な印象を与えます。

- 工事時間帯の遵守: 多くのマンションでは、管理規約で工事可能な曜日や時間帯が定められています。これを必ず遵守し、早朝や夜間、日曜・祝日の作業は避けましょう。

- 共用部分の養生: エレベーターや廊下、階段など、資材の搬入・搬出で使う共用部分が傷ついたり汚れたりしないよう、リノベーション会社に依頼して、シートやボードでしっかりと養生(保護)してもらいます。

- 工事車両の駐車場所: 工事車両が他の住民の迷惑にならないよう、駐車場所についても事前に管理組合や大家さんと確認しておきましょう。

こうした細やかな配慮が、工事中のトラブルを防ぎ、入居後の円滑なコミュニティ形成につながります。リノベーションは、自分だけの問題ではないという意識を持つことが大切です。

賃貸リノベーションにおすすめの会社5選

賃貸物件でリノベーションを行う場合、大家さんへの交渉や特殊な条件下での施工など、特有のノウハウが求められます。しかし、現状では「賃貸入居者からのリノベーション依頼」を専門に手掛ける会社はまだ多くありません。

そこでこのセクションでは、主に中古物件を購入してリノベーションを行う分野で豊富な実績と高いデザイン性を持つ代表的な会社を5社紹介します。これらの会社の施工事例やプランニングの考え方は、あなたが大家さんにリノベーションプランを提案する際の、非常に有力な参考資料となります。 また、将来的に物件購入を視野に入れる際の選択肢として、その特徴を知っておくことは大変有益です。

① リノベる。

「リノベる。」は、中古マンション探しからリノベーションの設計・施工、さらにインテリアやスマートホームの提案までをワンストップで提供する、業界のリーディングカンパニーです。

- 特徴:

- ワンストップサービス: 物件探し、ローン手続き、設計、施工管理までを一つの窓口でサポートしてくれるため、手間が少なく、全体像を把握しながら進められます。

- 豊富な実績: 累計7,000戸以上(2024年時点)という圧倒的な施工実績を誇り、多種多様なノウハウが蓄積されています。公式サイトには膨大な数の事例が掲載されており、デザインのインスピレーションを得るのに最適です。

- テクノロジーの活用: 独自のアプリを使って、打ち合わせの管理やイメージの共有がスムーズに行えます。オンラインでの相談やショールーム見学も充実しています。

- 参考ポイント:

多種多様なライフスタイルに応えるプランニング力は、大家さんへ「このような暮らし方が実現でき、物件の魅力が高まります」と提案する際の具体的な事例として非常に役立ちます。 - 参照:リノベる。公式サイト

② グローバルベイス

「グローバルベイス」は、特に都心部の中古マンションリノベーションに強みを持ち、デザイン性の高い空間づくりで定評のある会社です。

- 特徴:

- デザイン性の追求: ユナイテッドアローズ社やBEAMSといった高感度なセレクトショップ、カリモク家具など、様々な有名ブランドとコラボレーションしたリノベーションプランを提供しており、洗練されたデザインが魅力です。

- 都心への特化: 渋谷、表参道、代官山など、都心の一等地に特化しているため、都市型ライフスタイルに合わせたプランニングを得意としています。

- 物件調達力: 都心部の優良な中古物件情報に強く、リノベーションに適した物件探しのサポートも手厚いです。

- 参考ポイント:

デザイン性の高いリノベーションが、いかに物件の付加価値を高めるかを示す好例が豊富です。トレンドを取り入れたデザイン案は、大家さんの心を動かすプレゼンテーション資料として活用できるでしょう。 - 参照:グローバルベイス公式サイト

③ nuリノベーション

「nuリノベーション(ニューリノベーション)」は、”A new choice for a new life.”(新しい暮らしの、新しい選択肢を。)をコンセプトに、一人ひとりの個性や価値観に合わせたオーダーメイドのリノベーションを提供しています。

- 特徴:

- 完全オーダーメイド: 既成のプランはなく、ゼロから顧客と一緒に空間を創り上げていくスタイルを徹底しています。趣味やライフスタイルを深くヒアリングし、それをデザインに落とし込む力に長けています。

- 明確な価格設定: 「物件価格+リノベーション費用」の総額が把握しやすいような資金計画のサポートが手厚く、安心して相談できます。

- 感度の高いデザイン事例: 公式サイトには、個性的でデザイン性の高い事例が多数掲載されており、「自分らしい暮らし」のヒントが満載です。

- 参考ポイント:

「こんな尖ったデザインでも実現できるのか」という驚きを与えてくれる事例が多く、既成概念にとらわれない自由な発想のヒントになります。個性的なプランを大家さんに提案する際の参考として有効です。 - 参照:nuリノベーション公式サイト

④ ひかリノベ

「ひかリノベ」は、物件探しからリノベーション、インテリア提案までをワンストップで提供し、「住まいのトータルコーディネート」を強みとしています。

- 特徴:

- 光と風を活かす設計: 社名の通り、自然光や風通しを最大限に活かす設計を得意としています。物件の持つポテンシャルを引き出し、心地よい空間を創り出すことを重視しています。

- 定額制プラン: リノベーション費用が分かりやすい定額制のパッケージプランも用意されており、予算の見通しが立てやすいのが特徴です。もちろん、オーダーメイドのプランにも対応しています。

- インテリアの提案: リノベーション後の空間に合わせた家具やカーテンなどのインテリアコーディネートも一貫して提案してくれます。

- 参考ポイント:

築古物件が持つ課題(暗い、風通しが悪いなど)を、設計の力でどのように解決できるかを示す事例が豊富です。機能面での改善を大家さんにアピールする際に、説得力のある材料となるでしょう。 - 参照:ひかリノベ公式サイト

⑤ goodroom

「goodroom」は、リノベーション会社というよりは、リノベーションされた賃貸物件を紹介するプラットフォームとして有名です。しかし、その知見は賃貸リノベーションを考える上で非常に参考になります。

- 特徴:

- オリジナルリノベーションブランド「TOMOS」: goodroomが手掛けるリノベーション賃貸ブランド「TOMOS」は、無垢材のフローリング、白い壁、シンプルな造作キッチンなどを特徴とし、ナチュラルで居心地の良い空間を提供しています。どのようなリノベーションが賃貸市場で人気があるのかを体現しています。

- 賃貸ユーザーの視点: 賃貸物件を探しているユーザーのニーズを熟知しているため、そのデザインや間取りには「賃貸で求められる要素」が詰まっています。

- 豊富な物件情報: 「リノベーション済み」や「DIY可」といった物件も数多く掲載しており、物件探しのツールとしても活用できます。

- 参考ポイント:

「どのようなリノベーションなら、次の入居者にも喜ばれるか」という大家さんの視点に立った提案をする際に、TOMOSのデザインコンセプトは絶好の参考資料になります。「このデザインなら普遍的な人気があるので、空室リスクも減らせます」といった形で交渉を進められます。 - 参照:goodroom公式サイト

自分でリノベーションする以外の選択肢

ここまで、入居者が主体となって賃貸物件をリノベーションする方法について詳しく解説してきましたが、大家さんとの交渉や費用の問題など、そのハードルは決して低くありません。「もっと手軽に、理想に近い空間で暮らしたい」と考える方も多いでしょう。

幸いなことに、自分でリノベーションに挑戦する以外にも、デザイン性の高い賃貸物件に住むための選択肢は存在します。ここでは、代表的な2つの方法を紹介します。

リノベーション済み賃貸物件を探す

「リノベーション済み賃貸物件」とは、入居者が入る前に、大家さんや不動産会社が既にリノベーションを施した物件のことです。近年、築古物件の競争力を高めるために、こうした物件が市場に増えてきています。

- メリット:

- 手間がかからない: 物件探しから交渉、工事の立ち会いといった、リノベーションに伴う面倒なプロセスが一切不要です。通常の賃貸物件と同じように、内見して気に入れば契約するだけで、すぐに入居できます。

- 初期費用が抑えられる: リノベーション工事費用を自分で負担する必要がありません。必要なのは、通常の賃貸契約にかかる敷金・礼金・仲介手数料などだけです。

- デザイン性が高い: プロのデザイナーや建築家が手掛けた物件も多く、新築同様、あるいはそれ以上に洗練された空間で暮らすことができます。古い建物の梁や柱を活かした、味わい深いデザインの物件に出会えることもあります。

- デメリット:

- 家賃が相場より高い: リノベーションにかかった費用が家賃に上乗せされているため、周辺の同じような広さ・築年数の未改装物件に比べて、家賃は高くなる傾向があります。

- デザインは選べない: 当然ながら、間取りや内装は既に完成しているため、自分の好みを反映させることはできません。「この壁の色がちょっと…」「キッチンは別のメーカーが良かった」といった不満点が出てくる可能性はあります。

- 人気が高く競争率が高い: おしゃれで住みやすいリノベーション済み物件は人気が高く、情報が出るとすぐに申し込みが入ってしまうことも少なくありません。

- 探し方:

不動産情報サイトで、「リノベーション済み」「リノベ物件」「デザイナーズ」といったキーワードで検索するのが一般的です。前述の「goodroom」のような、リノベーション物件を専門に扱うサイトを利用するのも効率的です。

手間やリスクをかけずに、完成されたおしゃれな空間にすぐに住みたいという方には、リノベーション済み物件が最適な選択肢と言えるでしょう。

DIY可能な賃貸物件を探す

「DIY可能賃貸物件」とは、入居者が自分の手で、ある程度自由に内装を改装することを大家さんが許可している物件のことです。「カスタマイズ可能物件」とも呼ばれます。大規模なリノベーションは難しいけれど、自分の手で空間づくりを楽しみたい、というニーズに応える新しい賃貸の形として注目されています。

- メリット:

- 自分好みにカスタマイズできる: 壁を好きな色に塗ったり、棚を造作したり、床に無垢材を貼ったりと、規約の範囲内で自由に空間をアレンジできます。自分の手で作り上げる過程を楽しめ、住まいへの愛着も深まります。

- 原状回復義務が緩和・免除されている: DIY可能物件の多くは、退去時の原状回復義務が通常よりも緩和、あるいは一部免除されています。「壁の塗装はOK、退去時もそのままで良い」といった特約が結ばれていることが多く、費用的なリスクを抑えながら改装を楽しめます。

- 比較的家賃が安い場合も: 物件によっては、入居者が手を入れることを前提としているため、周辺相場より家賃が安めに設定されていることがあります。

- デメリット:

- どこまでやって良いかの確認が必須: 「DIY可能」と一口に言っても、許可されている範囲は物件ごとに大きく異なります。釘一本打っても良いのか、構造に関わらない壁なら撤去可能なのかなど、契約前に「DIY可能な工事の範囲」と「原状回復義務の範囲」を詳細に確認し、書面で合意しておく必要があります。

- 作業は自己責任: DIY中の事故や、施工不良による不具合(例えば、水回りのDIYで水漏れを起こしてしまったなど)の責任は、すべて自分自身で負うことになります。専門的な知識や技術が必要な作業は、無理せずプロに依頼することも検討しましょう。

- 手間と時間がかかる: 当然ながら、作業はすべて自分で行うため、相応の時間と労力がかかります。

- 探し方:

不動産情報サイトで「DIY可」「カスタマイズ可」といったキーワードで検索します。また、UR都市機構が提供する「UR-DIY」のように、公的な団体がDIY可能な賃貸住宅を提供しているケースもあります。

コストを抑えつつ、自分の手で空間を育てる楽しみを味わいたいという方には、DIY可能物件がぴったりの選択肢です。リノベーションとリノベーション済み物件の、ちょうど中間に位置する良いとこ取りのスタイルと言えるかもしれません。