トイレは毎日使う場所だからこそ、古くなったり使いにくくなったりすると、日々の生活の質に大きく影響します。「最新の節水トイレに交換したい」「高齢の家族のためにバリアフリー化したい」など、トイレリフォームを検討している方は多いのではないでしょうか。

しかし、リフォームにはまとまった費用がかかるため、なかなか一歩を踏み出せないという声も少なくありません。そこで活用したいのが、国や地方自治体が設けている補助金・助成金制度です。これらの制度を賢く利用すれば、リフォーム費用を大幅に抑えることが可能です。

この記事では、2024年度にトイレリフォームで利用できる補助金制度について、種類や条件、申請方法などを網羅的に解説します。補助金の種類は多岐にわたり、それぞれ対象者や工事内容、申請期間が異なります。ご自身の状況に合った制度を見つけ、お得に快適なトイレ空間を実現するための参考にしてください。

目次

2024年にトイレリフォームで使える補助金は主に4種類

トイレリフォームで利用できる補助金は、大きく分けると「国が主体となる制度」と「地方自治体が主体となる制度」の2つに分類されます。2024年現在、主に活用できるのは以下の4種類です。

| 制度の主体 | 制度の名称 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 国 | ① 子育てエコホーム支援事業 | 省エネ性能の向上、子育て世帯・若者夫婦世帯の支援 |

| 国 | ② 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 住宅の長寿命化、性能向上 |

| 地方自治体 | ③ 介護保険による住宅改修 | 高齢者・要介護者の安全な在宅生活の支援 |

| 地方自治体 | ④ 自治体独自の補助金・助成金 | 地域の実情に合わせた多様な支援(省エネ、バリアフリー、同居支援など) |

これらの制度は、それぞれ目的が異なるため、補助の対象となる工事内容や条件も大きく異なります。

① 国の補助金|子育てエコホーム支援事業

「子育てエコホーム支援事業」は、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯を支援するとともに、住宅の省エネ化を促進することを目的とした国の事業です。節水型トイレへの交換や手すりの設置といった工事が補助対象となります。名前から子育て世帯限定の制度と思われがちですが、リフォームに関してはその他の世帯も対象となるのが大きな特徴です。ただし、補助額の合計が5万円以上にならないと申請できない点に注意が必要です。

② 国の補助金|長期優良住宅化リフォーム推進事業

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、既存住宅の性能を向上させ、長く安心して住み続けられるようにするための大規模なリフォームを支援する制度です。住宅の耐震性や省エネ性、劣化対策などを総合的に高める工事が対象となります。トイレリフォーム単体での利用は難しいですが、家全体のリフォームの一環としてトイレの性能向上や増設を行う場合に、高額な補助を受けられる可能性があります。インスペクション(住宅診断)の実施が必須など、専門的な要件が多い制度です。

③ 地方自治体の制度|介護保険による住宅改修

介護保険制度の一環として、要支援・要介護認定を受けた方が自宅で安全に暮らせるようにするための住宅改修費用を補助する制度です。手すりの設置や段差解消、和式から洋式への便器交換など、バリアフリー化を目的としたトイレリフォームが主な対象となります。支給限度額は20万円で、所得に応じて費用の7〜9割が補助されます。利用するには、ケアマネジャーへの相談と工事前の事前申請が不可欠です。

④ 地方自治体の制度|自治体独自の補助金・助成金

お住まいの市区町村が独自に設けている補助金・助成金制度です。その内容は自治体によって様々で、「高齢者向けのバリアフリー改修支援」「省エネ設備導入の促進」「三世代同居のためのリフォーム支援」など、地域の実情に合わせた多様な制度が存在します。国の制度と併用できる場合もあるため、リフォームを検討する際は、まずお住まいの自治体のウェブサイトなどで情報を確認することが重要です。

このように、トイレリフォームで使える補助金には複数の選択肢があります。次の章からは、それぞれの制度について、対象者や補助額、申請方法などの詳細を具体的に掘り下げていきます。ご自身の状況やリフォーム計画に最も適した制度を見つけ、賢く活用しましょう。

【国の制度①】子育てエコホーム支援事業

「子育てエコホーム支援事業」は、2024年度の住宅リフォーム支援策として注目度の高い制度です。特に、省エネ性能を高めるリフォームを検討している方にとっては、有力な選択肢となります。ここでは、制度の詳しい内容について解説します。

制度の概要

子育てエコホーム支援事業は、国土交通省が主導する事業で、正式名称が示す通り、主たる目的は「子育て世帯・若者夫婦世帯による省エネ投資の支援」です。しかし、リフォームに関しては、世帯の要件を問わず、対象となる省エネ改修などを行うすべての世帯が利用できます。

この事業の大きな特徴は、補助対象となる工事がメニューとして細かく定められており、それぞれの工事に対して補助額が決まっている点です。トイレリフォームにおいては、節水型トイレへの交換や、それに伴うバリアフリー改修が対象となります。

ただし、申請にあたって一つ重要な条件があります。それは、補助額の合計が5万円以上であることです。例えば、節水型トイレの交換だけでは補助額が22,000円のため、この条件を満たせません。そのため、窓の断熱改修や高効率給湯器の設置など、他の対象工事と組み合わせて申請する必要があります。

参照:国土交通省 子育てエコホーム支援事業 公式サイト

対象となる人(対象者)

本事業の対象者は、リフォームを行う住宅の所有者等です。前述の通り、リフォームの場合は世帯の属性を問いませんが、子育て世帯または若者夫婦世帯がリフォームを行う場合、補助上限額が引き上げられるという優遇措置があります。

- 子育て世帯: 申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯。

- 若者夫婦世帯: 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯。

- その他の世帯: 上記に該当しない世帯も、対象工事を行えば補助金を受けられます。

補助上限額の違い

| 世帯の属性 | 補助上限額(原則) | 条件を満たす場合の加算後上限額 |

| :— | :— | :— |

| 子育て世帯・若者夫婦世帯 | 20万円/戸 | 最大60万円/戸 |

| その他の世帯 | 20万円/戸 | 最大30万円/戸 |

※加算条件:長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合など。

つまり、どの世帯であっても原則20万円までの補助が受けられますが、子育て世帯や若者夫婦世帯の方が、より大きな規模のリフォームを行う際に有利になる仕組みです。

対象となる工事内容と補助額

補助対象となる工事は多岐にわたりますが、ここではトイレリフォームに関連する主な項目を抜粋して紹介します。

| 工事内容 | 補助額 | 備考 |

|---|---|---|

| 節水型トイレへの交換 | 22,000円/台 | 掃除しやすい機能を有する場合は24,000円/台 |

| 手すりの設置 | 5,000円/戸 | トイレ・浴室・玄関・廊下など |

| 段差の解消 | 6,000円/戸 | 玄関・浴室・トイレ・脱衣室の出入口 |

| 廊下幅等の拡張 | 28,000円/戸 | – |

| 衝撃緩和畳の設置 | 20,000円/戸 | – |

これらの工事は、①〜③のいずれかの工事(開口部の断熱改修、外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の設置)を行うことが必須となっています。節水型トイレの交換は「エコ住宅設備の設置」に含まれるため、この条件を満たします。

【具体例:補助金5万円以上を達成する組み合わせ】

トイレリフォーム単独では補助金申請が難しいケースが多いため、他の工事と組み合わせるのが一般的です。

- ケース1:トイレと給湯器を同時にリフォーム

- 節水型トイレへの交換:22,000円

- 高効率給湯器の設置:30,000円

- 合計補助額:52,000円 → 申請可能

- ケース2:トイレと内窓(断熱)をリフォーム

- 節水型トイレへの交換:22,000円

- 内窓の設置(中サイズ 1.6㎡):21,000円 × 2箇所 = 42,000円

- 合計補助額:64,000円 → 申請可能

- ケース3:トイレのバリアフリー化と節水化を同時に行う

- 節水型トイレへの交換:22,000円

- 手すりの設置:5,000円

- 段差の解消:6,000円

- 高効率給湯器の設置:30,000円

- 合計補助額:63,000円 → 申請可能

このように、生活全体の快適性や省エネ性を向上させるリフォームを計画している方にとって、子育てエコホーム支援事業は非常にメリットの大きい制度と言えます。

申請期間

補助金の申請には期限が設けられており、予算の上限に達すると早期に終了する可能性があるため、注意が必要です。

- 工事請負契約の期間: 契約日の定めなし~2024年12月31日

- 着工: 2023年11月2日以降

- 交付申請期間: 2024年3月29日 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)

特に重要なのは、交付申請期間が「予算上限に達するまで」という点です。 過去の同様の事業でも、受付終了予定日よりも数ヶ月早く締め切られた例があります。そのため、リフォームを検討している場合は、早めにリフォーム会社に相談し、申請準備を進めることが賢明です。申請手続きは、工事を行う事業者が代行するのが一般的ですので、この制度に詳しい事業者を選ぶことが成功の鍵となります。

【国の制度②】長期優良住宅化リフォーム推進事業

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、住宅の寿命を延ばし、世代を超えて住み継げる質の高い住宅ストックを形成することを目的とした、国土交通省の支援制度です。比較的大規模なリフォームを対象としており、補助額も大きいのが特徴です。

制度の概要

この事業は、単なる設備の交換や内装の更新といったリフォームではなく、住宅の性能そのものを向上させる工事を支援します。具体的には、以下のいずれかの性能を一定基準まで向上させる工事が必須となります。

- 劣化対策(基礎や土台の補修など)

- 耐震性(耐震補強工事など)

- 省エネルギー対策(断熱改修など)

トイレリフォームは、この中の「省エネルギー対策」の一環として節水型トイレを設置する場合や、「三世代同居対応改修」としてトイレを増設する場合などが補助対象となり得ます。

この制度を利用する上で最も重要なプロセスが、リフォーム前のインスペクション(住宅診断)です。専門家が建物の状態を診断し、その結果に基づいて維持保全計画やリフォーム計画を作成することが申請の必須条件となっています。そのため、思い立ってすぐに利用できる制度ではなく、計画的に進める必要があります。

参照:国土交通省 長期優良住宅化リフォーム推進事業 公式サイト

対象となる人(対象者)

この事業の対象者は、リフォームを行う既存住宅の所有者です。個人だけでなく、共同住宅の管理組合なども対象となります。

申請にあたっては、以下の2つの大きな要件を満たす必要があります。

- リフォーム前にインスペクションを実施し、維持保全計画・リフォームの履歴を作成すること。

- リフォーム後の住宅が、一定の性能基準を満たすこと。

この制度は、申請手続きが非常に専門的で複雑です。そのため、個人で申請することは現実的ではなく、インスペクションから計画策定、申請手続きまでを一体的にサポートしてくれるリフォーム事業者や設計事務所と連携することが前提となります。

対象となる工事内容と補助額

補助対象となる工事は、必須となる性能向上工事に加えて、それと同時に行う様々なリフォーム工事が含まれます。

【補助対象となる工事の例】

- 性能向上リフォーム工事(必須): 劣化対策、耐震改修、省エネ改修など

- 三世代同居対応改修工事: キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設

- 子育て世帯向け改修工事: キッズスペースの確保、対面キッチンへの改修など

- バリアフリー改修工事: 手すり設置、段差解消、トイレの改修など

- インスペクション、履歴作成、計画作成等に要する費用

【補助率と補助限度額】

この事業の補助金は、かかった費用の一部を補助する「補助率」方式で計算されます。

| 補助対象費用の区分 | 補助率 |

|---|---|

| 性能向上リフォーム工事に要する費用 | 1/3 |

| その他のリフォーム工事に要する費用 | 1/3 |

| インスペクション等に要する費用 | 1/3 |

補助限度額は、リフォーム後の住宅性能に応じて2つのタイプに分かれています。

| 事業タイプ | 補助限度額 |

|---|---|

| 評価基準型 | 100万円/戸 |

| 認定長期優良住宅型 | 200万円/戸 |

さらに、特定の条件を満たすことで上限額が加算されます。例えば、三世代同居対応改修を実施する場合や、若者・子育て世帯が改修を行う場合には、最大50万円が加算されます。

【具体例:評価基準型で三世代同居対応改修を行う場合】

- 耐震補強工事(性能向上工事):150万円

- 外壁の断熱改修(性能向上工事):100万円

- 子世帯用のトイレ増設工事:50万円

- インスペクション・計画作成費用:15万円

- 合計工事費用:315万円

この場合、補助対象費用は315万円となり、補助率は1/3なので、補助額は105万円となります。

しかし、評価基準型の補助限度額は100万円です。ここで三世代同居対応改修の加算(50万円)が適用されると、上限額が150万円に引き上がるため、最終的な補助額は105万円となります。

このように、家全体の性能を見直す大規模なリフォームを計画している場合には、非常に大きな経済的メリットが期待できる制度です。

申請期間

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、毎年度公募が行われ、申請期間が定められています。申請方法は主に2種類あります。

- 通年申請タイプ: 事業者が事務局に登録し、要件を満たした案件を随時申請する方式。

- 事前採択タイプ(提案型): 特定のテーマ(例:マンション、子育て支援など)に沿ったリフォーム事業計画を公募し、採択された事業グループ内で補助金申請を行う方式。

2024年度の公募もすでに行われています。申請期間は定められていますが、国の予算に達した時点で受付終了となります。この制度の利用を検討する場合は、まず長期優良住宅化リフォーム推進事業に対応している実績豊富なリフォーム会社に相談し、インスペクションの予約から始めるのが第一歩となります。

【自治体の制度①】介護保険による住宅改修

高齢化が進む中で、在宅での介護を支えるための重要な制度が「介護保険による住宅改修」です。これは、要介護者・要支援者が自宅で安全かつ自立した生活を送れるように、手すりの設置や段差解消などの小規模な改修費用を補助するものです。トイレリフォームにおいても、非常に活用しやすい制度の一つです。

制度の概要

この制度は、国の法律である介護保険法に基づいて市区町村が実施するもので、全国一律の基準で運用されています。目的は明確で、要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた自宅で生活を継続できるように物理的な環境を整備することです。

利用の対象となるのは、介護保険の要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けている方です。改修費用として、支給限度基準額20万円までが設定されており、そのうち所得に応じた自己負担分(1割〜3割)を除いた額(7割〜9割)が保険給付として支給されます。つまり、最大で18万円(20万円の9割)の補助が受けられる計算になります。

この20万円という枠は、原則として一人につき生涯で一度利用できるものです。ただし、要介護度が著しく高くなった場合(3段階以上上昇した場合)や、転居した場合には、再度20万円の枠を利用できるリセット制度があります。

参照:厚生労働省 介護保険における住宅改修

対象となる人(対象者)

この制度を利用できるのは、以下のすべての条件を満たす方です。

- 介護保険の要支援1・2、または要介護1〜5のいずれかの認定を受けていること。

- 本人が実際に居住している(住民票がある)住宅の改修であること。

まだ要介護認定を受けていない方は、まずお住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談し、認定申請を行う必要があります。すでに認定を受けている方は、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)や地域包括支援センターの職員に「住宅改修をしたい」と相談することから始まります。個人の判断で工事を進めてしまうと補助の対象外となるため、必ず専門家への相談が必要です。

対象となる工事内容と補助額

介護保険で認められる住宅改修の種類は、以下の6つに限定されています。トイレリフォームでは、特に①、②、⑤が関連します。

| 工事の種類 | 具体的な工事内容の例(トイレ関連) |

|---|---|

| ① 手すりの取付け | ・便器の横や壁に立ち座りを補助する手すりを設置する。 ・廊下からトイレまでの動線上に手すりを設置する。 |

| ② 段差の解消 | ・トイレの出入口にある敷居を撤去する。 ・スロープを設置して段差をなくす。 ・かさ上げ工事で廊下とトイレの床面の高さを揃える。 |

| ③ 滑り防止・移動円滑化のための床材変更 | ・滑りやすいタイル床から、滑りにくいクッションフロア等に変更する。 |

| ④ 引き戸等への扉の取替え | ・開閉にスペースが必要な開き戸から、軽い力で開けられる引き戸やアコーディオンカーテンに変更する。 |

| ⑤ 洋式便器等への便器の取替え | ・和式便器を洋式便器に交換する。 ・既存の洋式便器を、立ち座りがしやすいように便座が高いものや、洗浄機能付きのものに交換する。 |

| ⑥ その他、①〜⑤に付帯して必要となる工事 | ・手すり設置のための壁下地補強工事。 ・便器交換に伴う給排水設備工事や床材の張り替え。 ・扉交換に伴う壁や柱の改修工事。 |

【補助額の計算例】

- 工事費用が18万円、自己負担割合が1割の場合

- 自己負担額:180,000円 × 10% = 18,000円

- 保険給付額(補助額):180,000円 × 90% = 162,000円

- 工事費用が25万円、自己負担割合が1割の場合

- 支給限度基準額は20万円なので、超過分の5万円は全額自己負担となる。

- 自己負担額:(200,000円 × 10%) + 50,000円 = 70,000円

- 保険給付額(補助額):200,000円 × 90% = 180,000円

申請の流れ

介護保険の住宅改修は、必ず工事着工前に申請し、市区町村から承認を得る必要があります。これを「事前申請」と呼び、このプロセスを飛ばすと補助金は一切受け取れません。

【申請から受け取りまでの一般的なステップ】

- ケアマネジャー等への相談: まず担当のケアマネジャーに住宅改修の希望を伝えます。

- リフォーム会社との打ち合わせ・見積もり: ケアマネジャーと連携しながら、リフォーム会社に現場を見てもらい、改修プランと見積書を作成してもらいます。

- 理由書の作成: なぜこの改修が必要なのかを具体的に記述した「住宅改修が必要な理由書」をケアマネジャー等に作成してもらいます。

- 市区町村への事前申請: 以下の書類を揃えて、市区町村の介護保険担当窓口に提出します。

- 支給申請書

- 住宅改修が必要な理由書

- 工事費見積書

- 改修前の状況がわかる写真や図面 など

- 審査・承認: 市区町村が書類を審査し、改修の必要性を認めた場合、「承認決定通知書」が交付されます。

- リフォーム工事の実施: 承認決定通知書を受け取ってから、リフォーム工事を開始します。

- 工事完了・支払い: 工事が完了したら、まずリフォーム会社に工事費用の全額を支払います。

- 市区町村への事後申請: 領収書や工事完了後の写真などを添えて、市区町村に工事完了の報告と保険給付の支給申請を行います。

- 補助金の受け取り: 審査後、指定した口座に補助金(保険給付分)が振り込まれます。

この一連の流れは数ヶ月かかることもあります。また、利用者の一時的な費用負担を軽減するため、自己負担分のみを事業者に支払い、保険給付分は市区町村から事業者に直接支払われる「受領委任払い」制度を導入している自治体も多いため、事前に確認しておくとよいでしょう。

【自治体の制度②】自治体独自の補助金・助成金

国の制度に加えて、多くの市区町村が地域住民のために独自の住宅リフォーム支援制度を設けています。これらの制度は、その地域が抱える課題(高齢化、空き家問題、防災対策など)に対応するために作られており、国の制度ではカバーしきれない多様なニーズに応えるものとなっています。トイレリフォームも対象となるケースが多く、有力な選択肢の一つです。

制度の概要と具体例

自治体独自の補助金・助成金は、まさに千差万別です。財源や目的が異なるため、補助対象となる工事内容、補助率や上限額、申請条件などは自治体ごとに大きく異なります。まずは、ご自身がお住まいの自治体にどのような制度があるのかを知ることが第一歩です。

【自治体独自の補助金・助成金の主な目的と具体例】

ここでは、一般的な制度のパターンを架空の自治体を例に挙げて紹介します。

- 高齢者・障害者向けバリアフリー改修支援

- 目的: 高齢者や障害者が安全に暮らせる住環境の整備。介護保険の対象とならない軽微な改修や、介護認定を受けていない高齢者も対象とすることがある。

- 架空の制度例(〇〇市 高齢者住宅改造費助成事業):

- 対象者:市内に在住する65歳以上の高齢者がいる世帯。

- 対象工事:手すりの設置、和式から洋式へのトイレ改修、段差解消など。

- 補助額:対象工事費の3分の1、上限10万円。

- 特徴:介護保険の住宅改修と併用はできないが、要介護認定がなくても利用できる。

- 省エネルギー化推進・環境配慮

- 目的: 地球温暖化対策の一環として、家庭でのエネルギー消費を削減する設備の導入を促進する。

- 架空の制度例(△△区 地球と家庭にやさしい省エネ設備導入補助金):

- 対象者:区内に住宅を所有し、自ら居住する個人。

- 対象工事:高断熱窓、高効率給湯器、節水型トイレの設置。

- 補助額:節水型トイレ1台につき1万円の定額補助。

- 特徴:国の「子育てエコホーム支援事業」との併用は、同一工事でなければ可能な場合がある。(例:国で窓、区でトイレなど)

- 同居・近居支援、子育て世帯支援

- 目的: 親・子・孫の三世代が支え合って暮らせる環境を整え、地域の活性化や子育て支援につなげる。

- 架空の制度例(□□町 三世代同居・近居支援リフォーム補助金):

- 対象者:新たに三世代での同居または近居を始めるために住宅をリフォームする世帯。

- 対象工事:子育て世帯の居住スペース確保のための間取り変更、キッチン・浴室・トイレの増設や改修。

- 補助額:対象工事費の2分の1、上限50万円。

- 特徴:大規模なリフォームが対象となることが多い。

これらの他にも、「空き家活用リフォーム補助」「耐震改修と同時に行うリフォームへの補助」「地域産木材を使用したリフォームへの補助」など、ユニークな制度が存在します。

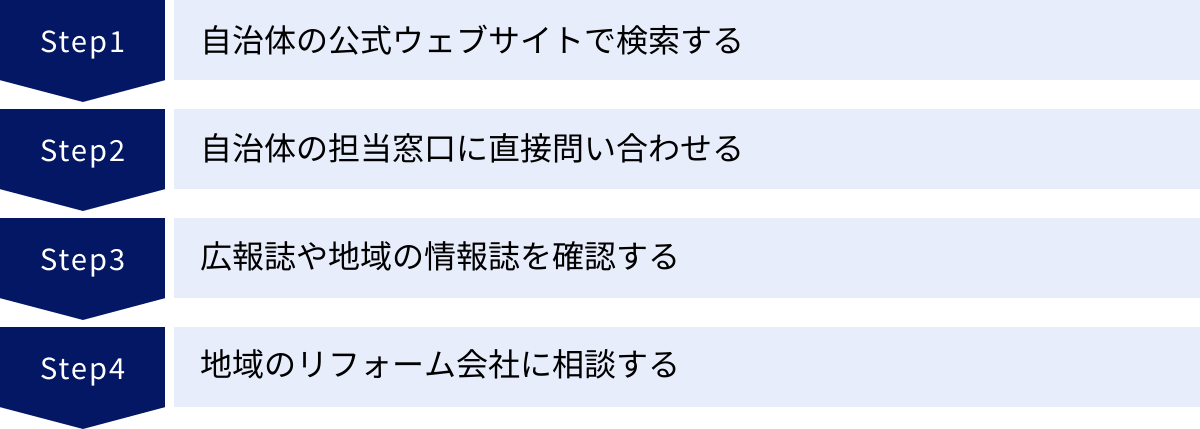

お住まいの自治体の補助金制度の探し方

自分に合った制度を見つけるためには、情報収集が欠かせません。以下の方法で、お住まいの自治体の制度を調べてみましょう。

- 自治体の公式ウェブサイトで検索する

- 最も確実で基本的な方法です。検索エンジンで「(お住まいの市区町村名) 住宅リフォーム 補助金」や「(市区町村名) トイレ 助成金」といったキーワードで検索します。

- 自治体のサイト内では、「くらし・手続き」「住まい・都市計画」「福祉・健康」「環境・ごみ」といったカテゴリに情報が掲載されていることが多いです。年度の初め(4月頃)に情報が更新されることが多いため、定期的にチェックすることをおすすめします。

- 自治体の担当窓口に直接問い合わせる

- ウェブサイトで情報が見つからない場合や、内容がよくわからない場合は、電話や窓口で直接問い合わせるのが確実です。

- リフォームの内容によって担当課が異なります。

- バリアフリー関連 → 福祉課、高齢者支援課 など

- 省エネ関連 → 環境政策課、建築指導課 など

- 一般的なリフォーム支援 → 建築課、都市計画課 など

- まず総合案内で「住宅リフォームの補助金について聞きたい」と伝えれば、適切な部署につないでもらえます。

- 広報誌や地域の情報誌を確認する

- 自治体が発行する広報誌には、補助金制度の募集開始などが掲載されることがあります。特に募集期間が短い制度は、広報誌が重要な情報源となります。

- 地域のリフォーム会社に相談する

- 地域に根ざしたリフォーム会社は、その地域の補助金制度に精通している場合が多く、非常に頼りになる存在です。どの制度が利用できそうか、申請のサポートは可能かなどを相談してみましょう。複数の制度の候補を挙げてくれるような会社は、知識が豊富で信頼できる可能性が高いです。

自治体の制度は、国の制度に比べて予算が少なかったり、受付期間が短かったりすることがあります。情報をキャッチしたら、すぐに行動に移すことが重要です。

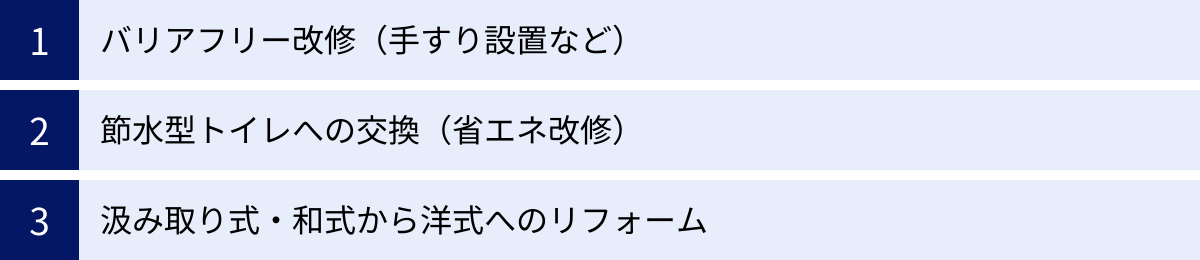

補助金の対象となりやすいトイレリフォームの工事内容

これまで紹介してきた各種補助金制度で、どのようなトイレリフォームが対象になりやすいのでしょうか。ここでは、補助金の対象として認められやすい代表的な工事内容を3つのカテゴリーに分けて解説します。リフォーム計画を立てる際の参考にしてください。

バリアフリー改修(手すり設置など)

バリアフリー改修は、最も多くの補助金制度で対象となっている工事内容です。高齢者や身体が不自由な方が安全で快適にトイレを利用できるようにするための改修は、社会的な要請も高く、国や自治体が積極的に支援しています。

- 主な対象制度:

- 介護保険による住宅改修(最も代表的)

- 自治体独自の高齢者・障害者向け住宅改修助成

- 子育てエコホーム支援事業

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業

- 具体的な工事内容:

- 手すりの設置: 便器の横や壁に、立ち座りの動作を補助するための手すりを取り付けます。体重を支えるため、壁の内部に下地補強が必要になる場合が多く、その補強工事も補助対象に含まれることがほとんどです。

- 段差の解消: 昔の住宅に多い、廊下とトイレの床との間の段差をなくす工事です。敷居の撤去、床のかさ上げ、スロープの設置などがこれにあたります。車椅子での利用を想定した改修では必須となります。

- 扉の交換: 開閉時に身体を動かす必要がある開き戸から、軽い力で開閉できる引き戸やアコーディオンカーテンに交換する工事です。開口部を広げる工事も含まれることがあります。

- 和式から洋式への便器交換: 膝や腰への負担が大きい和式便器から、楽な姿勢で使える洋式便器への交換も、バリアフリー改修の一環として広く認められています。

これらの工事は、利用者の身体状況に合わせて計画することが重要です。そのため、ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーターなどの専門家と相談しながら進めるのが一般的です。

節水型トイレへの交換(省エネ改修)

環境意識の高まりを背景に、省エネルギー性能を高めるリフォームへの支援も拡充されています。トイレにおいては、節水性能の高い製品への交換が「省エネ改修」とみなされ、補助金の対象となります。

- 主な対象制度:

- 子育てエコホーム支援事業(主要な対象工事)

- 自治体独自の省エネ設備導入補助金

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業

- 具体的な工事内容とメリット:

- 節水型トイレへの交換: 近年のトイレは技術が飛躍的に進歩しており、20年ほど前の製品と比較すると、1回あたりの洗浄水量が半分以下になっているものも少なくありません。例えば、古いタイプのトイレ(大13L)から最新の節水型トイレ(大4.8L)に交換した場合、年間で浴槽約200杯分以上の節水につながると言われています。

- 補助金の対象となる製品: 補助金制度では、対象となるトイレの性能(節水量など)に基準が設けられている場合があります。「子育てエコホーム支援事業」では、事業の公式サイトに対象製品の型番が掲載されているため、リフォーム会社と相談して対象製品を選ぶ必要があります。

- 掃除しやすい機能: 「子育てエコホーム支援事業」では、汚れがつきにくい素材やフチなし形状など、掃除の負担を軽減する機能を持つトイレの場合、補助額が上乗せされる(22,000円→24,000円)というユニークな規定もあります。

節水型トイレへの交換は、補助金で初期費用を抑えられるだけでなく、長期的に見て水道料金の節約にもつながるため、経済的なメリットの大きいリフォームと言えます。

汲み取り式・和式から洋式へのリフォーム

衛生環境や生活の快適性を向上させるためのリフォームも、補助金の対象となる場合があります。特に、下水道が整備された地域での水洗化工事や、バリアフリーの観点からの和式から洋式への変更がこれに該当します。

- 主な対象制度:

- 介護保険による住宅改修(バリアフリー目的の場合)

- 自治体独自の水洗便所改造資金融資あっせん・助成制度

- 自治体独自のバリアフリー改修助成

- 具体的な工事内容:

- 汲み取り式から水洗トイレへの変更: これは単なる便器の交換だけでなく、浄化槽の設置や下水道本管への接続工事が必要となる大掛かりなリフォームです。多くの自治体では、公衆衛生の向上のために、この工事費用の一部を助成したり、低金利の融資をあっせんしたりする制度を設けています。

- 和式から洋式への便器交換: 介護保険の住宅改修では、身体的な負担を軽減する目的で明確に対象工事として認められています。また、自治体独自の高齢者向け助成金などでも、バリアフリー改修の代表的な例として対象となるケースが非常に多いです。

これらの工事は、生活の質を劇的に向上させるリフォームです。特に汲み取り式からの変更は、衛生面や臭いの問題が解消され、日々の暮らしが大きく変わります。お住まいの地域が下水道供用開始区域になった場合などは、自治体からの案内に注意しておくと良いでしょう。

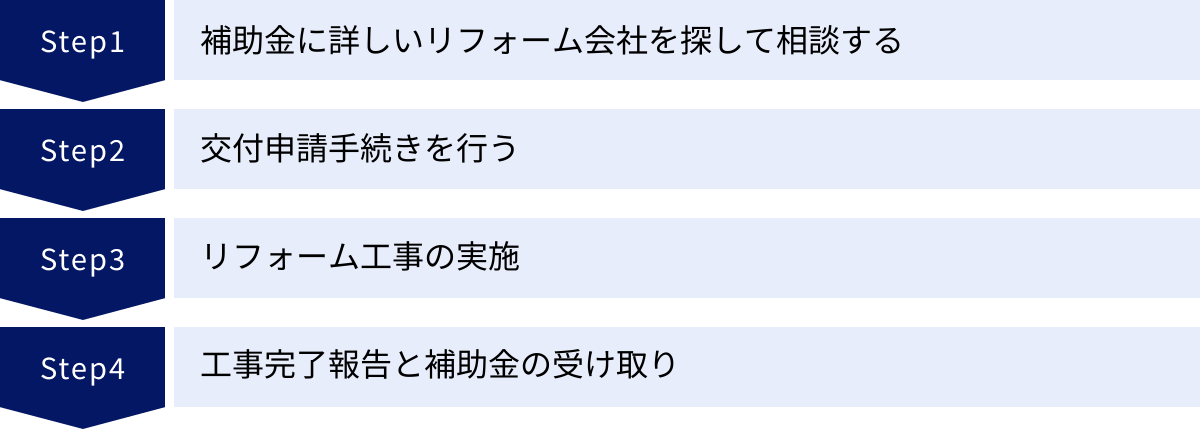

補助金申請から受け取りまでの4ステップ

補助金制度を利用したリフォームは、通常の工事とは異なる手順を踏む必要があります。特に「工事着工前の申請」が原則であるなど、知らずに進めてしまうと補助金が受けられなくなるケースもあります。ここでは、補助金を利用する際の一般的な流れを4つのステップに分けて解説します。

① 補助金に詳しいリフォーム会社を探して相談する

補助金活用の成否は、パートナーとなるリフォーム会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。複雑な制度内容の理解から、膨大な申請書類の作成、行政とのやり取りまで、専門的な知識と経験が求められるためです。

- なぜリフォーム会社への相談が第一歩なのか?

- 制度の提案: 多くの補助金の中から、あなたのリフォーム計画や家族構成に最適な制度を提案してくれます。自分では見つけられなかった自治体の制度を教えてくれることもあります。

- 申請代行: 「子育てエコホーム支援事業」や「長期優良住宅化リフォーム推進事業」など、国の補助金の多くは、登録事業者を通じた申請が必須となっています。個人での申請はできません。

- 手続きの円滑化: 介護保険の住宅改修のように個人での申請が基本となる制度でも、見積書や工事図面など、リフォーム会社に作成してもらう書類が多数あります。申請に慣れた会社であれば、行政から求められる仕様に沿った書類をスムーズに準備してくれます。

- 相談時のポイント:

- リフォームの希望(どんなトイレにしたいか、なぜリフォームしたいか)を具体的に伝える。

- 「補助金を使いたい」という意思を明確に伝える。

- 家族構成や年齢、要介護認定の有無など、補助金の条件に関わる情報を正確に共有する。

この段階で、複数の会社に相談し、提案内容や対応の丁寧さ、補助金に関する知識の深さなどを比較検討することが重要です。

② 交付申請手続きを行う

利用する補助金制度とリフォーム会社が決まったら、次はいよいよ申請手続きです。このステップで最も重要なことは、「必ずリフォーム工事の契約後、着工前に行う」という点です。

- 一般的な申請の流れ:

- リフォーム会社と工事請負契約を結ぶ: 補助金申請の前提として、正式な工事契約が必要です。

- 必要書類を準備する: 申請には、制度ごとに定められた様々な書類が必要です。リフォーム会社と協力して揃えましょう。

- 共通して必要なことが多い書類: 申請書、工事箇所の写真(施工前)、工事見積書、建物の登記事項証明書、本人確認書類、住民票など。

- 制度ごとに必要な書類: (例)介護保険:住宅改修が必要な理由書、(例)子育てエコホーム:共同事業実施規約など。

- 申請書類を提出する: 準備した書類を、指定された窓口(国や自治体、または事業の事務局)に提出します。多くの場合、リフォーム会社が提出を代行します。

- 審査と交付決定: 提出された書類が審査され、内容に問題がなければ「交付決定通知書」が発行されます。この通知が届くまで、絶対に工事を始めてはいけません。

申請から交付決定までには、数週間から1ヶ月以上かかることもあります。リフォームのスケジュールを立てる際は、この期間を考慮に入れておく必要があります。

③ リフォーム工事の実施

「交付決定通知書」が手元に届いたら、いよいよリフォーム工事の開始です。

- 工事中の注意点:

- 申請内容通りに工事を行う: 交付申請時に提出した計画書や見積書の通りに工事を進めるのが原則です。もし、やむを得ない理由で工事内容を一部変更したい場合は、必ず事前に補助金の窓口に変更申請を行う必要があります。無断で変更すると、補助金が取り消される可能性があります。

- 工事中の写真を撮っておく: 完了報告時に、施工中や施工後の写真の提出を求められることがよくあります。リフォーム会社に依頼し、必要な写真を確実に撮影してもらいましょう。

工事期間は、トイレの交換だけなら1日、内装工事を含めても2〜3日が一般的です。その間トイレが使えなくなるため、仮設トイレの手配などについても事前にリフォーム会社と打ち合わせておきましょう。

④ 工事完了報告と補助金の受け取り

リフォーム工事が無事に完了したら、最後のステップとして完了報告と補助金の請求手続きを行います。

- 完了報告の流れ:

- 工事代金の支払い: まず、契約に基づきリフォーム会社に工事代金の全額を支払います。

- 完了報告書類の準備: 以下の書類などを揃えます。

- 完了報告書(実績報告書)

- 工事代金の領収書

- 工事箇所の写真(施工後)

- 補助金の振込先口座がわかるもの など

- 完了報告書の提出: 決められた期限内に、補助金の窓口に完了報告書を提出します。

- 審査と額の確定: 報告内容が審査され、最終的な補助金額が確定します。

- 補助金の入金: 額の確定後、指定した銀行口座に補助金が振り込まれます。

補助金が実際に振り込まれるまでには、完了報告から1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。リフォーム代金は一度全額立て替える必要があるため、資金計画は余裕を持って立てておくことが大切です。

トイレリフォームで補助金を利用する際の注意点

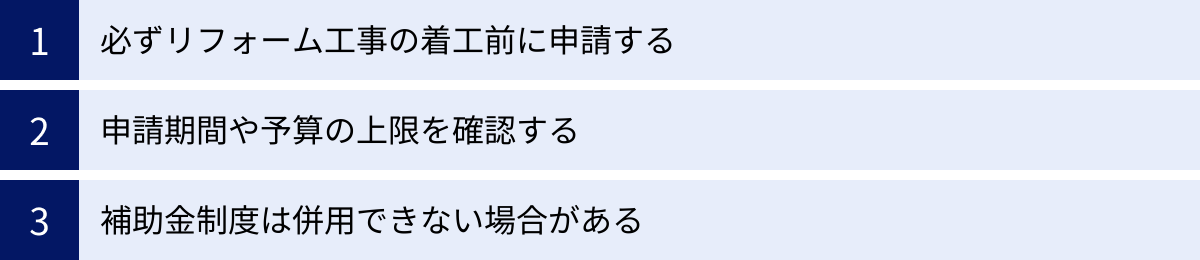

補助金制度はリフォーム費用を抑える上で非常に有効な手段ですが、利用にあたってはいくつかの重要な注意点があります。ルールを知らずに手続きを進めてしまうと、本来受けられるはずだった補助金が受けられなくなる可能性もあります。ここでは、特に気をつけるべき3つのポイントを解説します。

必ずリフォーム工事の着工前に申請する

これは、すべての補助金制度に共通する最も重要な鉄則です。 補助金は、これから行われる工事に対して「その内容で補助対象として認めます」という承認を得てから実施することが大前提となっています。

- なぜ着工前の申請が必要なのか?

- 事業の妥当性の審査: 行政側は、申請されたリフォームが補助金の目的に合致しているか、工事内容や費用は妥当か、などを事前に審査する必要があります。工事が終わってからでは、その審査ができません。

- 不正防止: 事後申請を認めてしまうと、実際には行っていない工事を申請したり、費用を水増ししたりといった不正が発生しやすくなります。施工前の状況を写真などで確認することも、審査の重要なプロセスです。

「リフォームが終わった後に、こんな補助金があることを知った」というケースでは、残念ながらほとんどの場合、申請は認められません。また、「交付決定通知が届く前に、業者の都合で工事を始めてしまった」という場合も、補助金が取り消されるリスクが非常に高いです。

リフォーム計画を立てる際は、まず補助金の相談から始め、申請と交付決定にかかる期間(1〜2ヶ月程度)を見込んだ上で、余裕のあるスケジュールを組むことが失敗しないための鍵となります。

申請期間や予算の上限を確認する

補助金は、国や自治体の年度ごとの予算に基づいて運営されています。そのため、いつでも申請できるわけではなく、期間や金額に限りがあることを常に意識しておく必要があります。

- 申請期間の確認:

- 補助金制度には、必ず「申請受付期間」が設けられています。多くは年度単位(4月1日〜翌年3月31日など)で設定されますが、中には数ヶ月間しか受け付けていない制度もあります。

- お目当ての制度を見つけたら、まずは公式ウェブサイトなどで正確な受付開始日と締切日を必ず確認しましょう。

- 予算上限による早期終了のリスク:

- 特に「子育てエコホーム支援事業」のような全国規模の人気制度は、申請額が予算の上限に達した時点で、受付期間内であっても締め切られます。 過去の類似事業でも、締切予定日より数ヶ月早く終了した例が多々あります。

- 自治体の制度も予算規模は限られているため、人気のある制度は年度の早い段階で受付を終了することがあります。

このリスクを回避するためには、「制度の利用を決めたら、できるだけ早くリフォーム会社と契約し、申請準備を進める」ことが何よりも重要です。特に年度後半になると予算が逼迫してくる可能性が高まるため、早めの行動が吉と出ます。

補助金制度は併用できない場合がある

「国の補助金と市の補助金、両方使ってお得にリフォームしたい」と考えるのは自然なことです。しかし、補助金の併用には一定のルールがあり、注意が必要です。

- 併用の基本ルール:

- 原則として、同一の工事箇所に対して、複数の補助金(特に国費が充当されるもの)を重複して受けることはできません。

- 例えば、「節水型トイレへの交換」という工事に対して、「子育てエコホーム支援事業」と「自治体の省エネ設備補助金」の両方から補助を受けることは、基本的に不可能です。どちらか一方を選択する必要があります。

- 併用が可能なケース:

- 工事箇所が異なれば、併用できる場合があります。

- 例: 「トイレ交換」には国の補助金を使い、「外壁塗装」には市の補助金を使う、といった形です。

- 補助金の財源が異なれば、併用が認められることもあります。

- 例: 国の「子育てエコホーム支援事業」(対象:節水トイレ)と、介護保険の住宅改修(対象:手すり設置)を同じトイレリフォームで併用する。この場合、トイレ本体と手すりという工事内容が明確に分かれているため、併用が認められる可能性が高いです。

- 工事箇所が異なれば、併用できる場合があります。

この併用の可否に関するルールは非常に複雑で、自治体や制度の組み合わせによって判断が異なります。どの制度をどの工事に適用するのが最もお得になるか、素人判断は禁物です。 経験豊富なリフォーム会社に相談し、最も有利な組み合わせをシミュレーションしてもらうことが、賢く補助金を活用するための最適な方法です。必ず契約前に、併用についてリフォーム会社や自治体の担当窓口に確認を取りましょう。

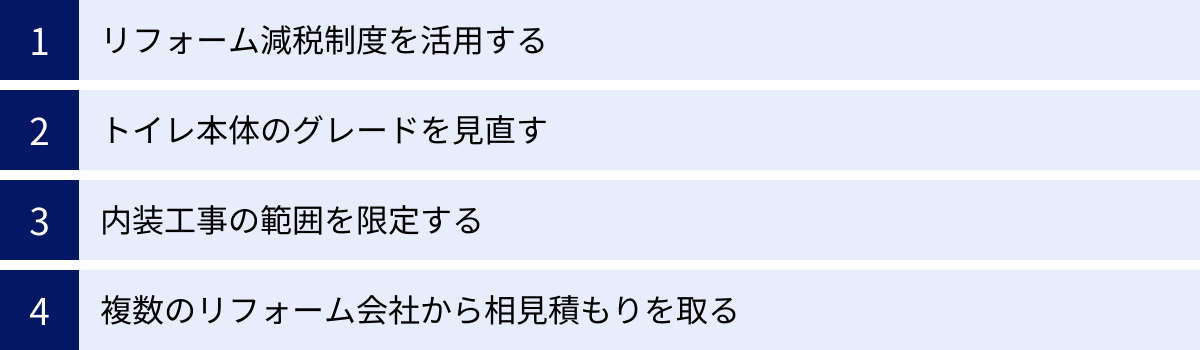

補助金以外でトイレリフォームの費用を抑える方法

補助金が利用できない場合や、補助金を使ってもさらに費用を抑えたい場合、工夫次第でリフォーム費用を節約する方法はいくつかあります。ここでは、補助金以外のコストダウンのポイントを4つご紹介します。

リフォーム減税制度を活用する

リフォーム費用そのものが安くなるわけではありませんが、確定申告をすることで納めた税金の一部が戻ってくる「リフォーム減税制度」も、ぜひ活用したい制度です。所得税の控除が中心で、翌年度の住民税や固定資産税が減額されるケースもあります。

- 対象となる主なリフォーム:

- バリアフリーリフォーム: 手すりの設置、段差解消、和式から洋式へのトイレ交換などが対象。

- 省エネリフォーム: 窓の断熱改修や、節水型トイレの設置(他の省エネ工事と合わせて行う場合)などが対象。

- 同居対応リフォーム: キッチン、浴室、トイレの増設などが対象。

- 耐震リフォーム

- 減税制度のメリット:

- 補助金との併用が可能: 多くの減税制度は、補助金と併用できます。補助金でリフォーム費用を抑え、さらに減税で税負担も軽くできるため、併用できれば非常に大きなメリットがあります。

- 控除額が大きい場合がある: 工事内容によっては、数十万円単位の税金が控除される可能性もあります。

利用するには、工事内容や所得額など一定の要件を満たした上で、リフォームした翌年に確定申告を行う必要があります。手続きが少し面倒に感じるかもしれませんが、リフォーム会社に必要な証明書類などを発行してもらえば、それほど難しいものではありません。対象となるリフォームを行う際は、減税制度の活用も視野に入れてリフォーム会社に相談してみましょう。

トイレ本体のグレードを見直す

トイレリフォームの費用の中で、最も大きな割合を占めるのがトイレ本体の価格です。最新のトイレは多機能で魅力的ですが、本当に自分に必要な機能を見極めることで、コストを大幅に削減できます。

- 価格を左右する主な機能:

- タンクレストイレか、タンク付きトイレか: タンクレストイレは見た目がスッキリしておしゃれですが、一般的にタンク付きトイレよりも高価です。また、水圧が低い場所には設置できない場合があります。

- 便座の機能: 温水洗浄機能は今や標準的ですが、そのグレードは様々です。瞬間的にお湯を沸かす「瞬間式」は省エネですが高価で、お湯をタンクに貯めておく「貯湯式」は比較的安価です。

- 付加機能: 便フタの自動開閉、自動洗浄、除菌機能、温風乾燥、スマートフォン連携など、機能が追加されるほど価格は上がります。これらの機能が「なくても困らない」と感じるなら、シンプルなモデルを選ぶことで数十万円の差が出ることもあります。

ショールームなどで最新機種を見るとつい多機能なものに惹かれがちですが、一度冷静になって「この機能は本当に使うだろうか?」と考えてみましょう。家族のライフスタイルに合った必要最低限の機能を備えたモデルを選ぶことが、賢いコストダウンの第一歩です。

内装工事の範囲を限定する

トイレリフォームでは、便器の交換と同時に壁紙(クロス)や床材(クッションフロア)を張り替えるのが一般的です。もちろん、内装も一新すれば空間全体の満足度は高まりますが、費用を抑えたい場合は、この内装工事の範囲を見直すという選択肢があります。

- 内装工事のコストダウン例:

- 便器の交換のみ行う: 既存の内装がまだ綺麗で、特に不満がない場合は、便器の交換だけで済ませるのが最も費用を抑えられます。ただし、設置する便器の形状によっては、床に以前の便器の設置跡が残ってしまう場合があるため、事前にリフォーム会社に確認が必要です。

- 張り替える範囲を絞る: 壁全面ではなく、汚れが目立ちやすい一面だけをアクセントクロスとして張り替える、床の張り替えだけ行う、といった方法もあります。これだけでも空間の印象は大きく変わり、費用も抑えられます。

- DIYを取り入れる: 壁紙の張り替えなどは、DIYに挑戦してみるのも一つの手です。ただし、下地処理など専門的な技術が必要な場合もあるため、難易度についてはリフォーム会社に相談してみると良いでしょう。

どこまで工事を行うかによって費用は大きく変動します。予算と理想のバランスを考えながら、工事範囲を検討しましょう。

複数のリフォーム会社から相見積もりを取る

これはリフォームにおける基本中の基本ですが、費用を抑える上で最も効果的な方法の一つです。同じ工事内容でも、リフォーム会社によって見積もり金額は大きく異なります。

- 相見積もりのメリット:

- 適正価格の把握: 複数の見積もりを比較することで、そのリフォームの適正な価格帯がわかります。極端に高い、あるいは安すぎる会社を避けることができます。

- 価格交渉の材料になる: 他社の見積もりを提示することで、価格交渉がしやすくなる場合があります。

- 会社の比較検討: 金額だけでなく、提案内容の質、担当者の対応、専門知識の深さなども比較できます。「安かろう悪かろう」の業者を選ばないためにも、総合的な判断が重要です。

最低でも3社程度から相見積もりを取ることをお勧めします。その際、必ず現地調査をしてもらい、同じ条件で見積もりを依頼することが正確な比較のポイントです。「補助金申請のサポート実績」なども含めて、総合的に最も信頼できる会社を選びましょう。

トイレの補助金申請はリフォーム会社への相談が近道

ここまで様々な補助金制度や費用を抑える方法について解説してきましたが、共通して言えるのは「信頼できるリフォーム会社との連携が成功の鍵」であるということです。特に、手続きが複雑な補助金申請においては、専門家のサポートが不可欠です。

補助金申請を代行してくれる会社を選ぶ

補助金制度の多くは、要件が細かく、申請書類も多岐にわたります。個人でこれらすべてを完璧にこなすのは、時間的にも精神的にも大きな負担となります。

- 「子育てエコホーム支援事業」のような国の制度: これらの制度は、そもそも事務局に登録された「補助事業者」でなければ申請手続きができません。 つまり、施主(リフォームを依頼する人)が個人で申請することはできず、リフォーム会社に申請を代行してもらうことが必須となります。

- 「介護保険の住宅改修」のような個人申請の制度: この場合も、ケアマネジャーが作成する「理由書」の他に、リフォーム会社が作成する「見積書」「工事箇所の図面」「工事前後の写真」などが必要です。申請に慣れている会社であれば、行政が求めるポイントを押さえた書類を迅速に作成してくれるため、審査がスムーズに進みます。

リフォーム会社を選ぶ際には、「補助金申請の代行やサポートを積極的に行っているか」を必ず確認しましょう。 面倒な手続きを丸ごと任せられる会社を見つけることが、補助金活用の最も確実で簡単な近道です。

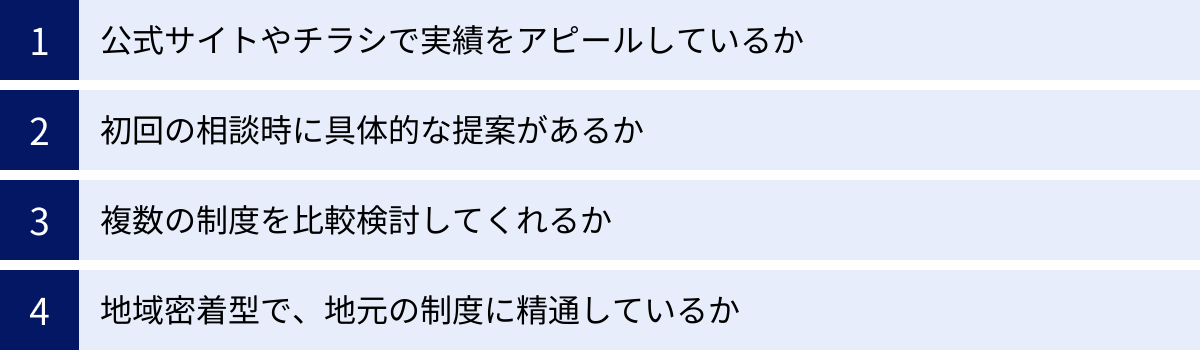

補助金制度に詳しいリフォーム会社の選び方

では、具体的にどのような点に注目して「補助金に詳しいリフォーム会社」を選べば良いのでしょうか。以下にいくつかのポイントを挙げます。

- 公式サイトやチラシで実績をアピールしているか

- 補助金の活用実績が豊富な会社は、それを自社の強みとしてウェブサイトや広告で積極的にアピールしています。「〇〇補助金 採択実績多数!」「補助金利用のご相談承ります」といった記載があるかチェックしてみましょう。施工事例の中に、補助金を利用したケースが紹介されているかも参考になります。

- 初回の相談時に具体的な提案があるか

- 問い合わせや現地調査の際に、こちらの状況(家族構成、住宅の状況、リフォームの希望など)をヒアリングした上で、「お客様の場合、この補助金と、こちらの自治体の助成金が使えそうですね」といった具体的な提案をしてくれる会社は、知識が豊富である可能性が高いです。逆に、こちらから聞かないと補助金の話が全く出てこないような会社は、あまり得意ではないのかもしれません。

- 複数の制度を比較検討してくれるか

- 優れた会社は、利用可能な補助金が複数ある場合に、それぞれのメリット・デメリットや併用の可否を説明し、どの制度を使うのが最も施主にとって得策かを一緒に考えてくれます。一つの制度しか提案しないのではなく、幅広い選択肢を示してくれる会社を選びましょう。

- 地域密着型で、地元の制度に精通しているか

- 全国規模の制度はもちろん、その地域ならではの自治体独自の補助金制度に詳しい会社は非常に頼りになります。地元の行政とのやり取りにも慣れているため、手続きがスムーズに進むことが期待できます。

最終的には、複数の会社と直接話をして、担当者の人柄や対応の誠実さも含めて総合的に判断することが大切です。 補助金は、リフォーム費用という初期投資の負担を軽減してくれる強力な味方です。この記事を参考に、あなたにぴったりの補助金制度を見つけ、信頼できるパートナー(リフォーム会社)と共に、快適で満足のいくトイレリフォームを実現してください。