部屋の印象を大きく左右する壁紙(クロス)。経年劣化による汚れや黄ばみ、剥がれが気になったり、部屋の雰囲気を変えたいと考えたりしたときに、壁紙リフォームは非常に効果的な選択肢です。比較的低コストで、短期間に空間のイメージを一新できるため、DIYから本格的なリノベーションまで、多くの人に関心を持たれています。

しかし、いざリフォームを検討し始めると、「費用は一体いくらかかるのだろう?」「どんな種類の壁紙を選べばいいの?」「業者選びで失敗したくない」といった疑問や不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

壁紙の価格は、素材や機能性によって大きく異なり、施工する部屋の広さや下地の状態によっても総額は変動します。また、数えきれないほどのデザインや色の中から、自分の理想とする空間に合った一枚を見つけ出すのは、楽しい作業であると同時に、悩ましいプロセスでもあります。

この記事では、壁紙・クロスリフォームに関するあらゆる疑問に答えるため、費用相場からおしゃれなクロスの選び方、信頼できるリフォーム会社の選定方法まで、網羅的に解説します。費用を安く抑えるコツや、リフォームに適したタイミング、DIYのメリット・デメリットなど、後悔しないリフォームを実現するための知識を詳しくご紹介します。

この記事を読めば、壁紙リフォームの全体像を掴み、ご自身の予算やライフスタイルに合わせた最適なプランを立てられるようになります。理想の住まいを実現するための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

壁紙・クロスリフォームの費用相場

壁紙リフォームを検討する上で最も気になるのが、やはり費用でしょう。費用は「壁紙のグレード」「施工面積」「壁の状態」など、さまざまな要因によって変動します。ここでは、費用の内訳や場所別の相場を詳しく解説し、予算を立てるための具体的な目安を提示します。

壁紙(クロス)のグレード別の単価

壁紙の単価は、1平方メートル(㎡)あたりで示されるのが一般的です。壁紙は大きく分けて「スタンダードクロス」と「ハイグレードクロス」の2種類があり、どちらを選ぶかによって材料費が大きく変わります。

スタンダード(量産品)クロス

スタンダードクロスは、一般的に「量産品」とも呼ばれ、リフォームで最もよく使用される普及価格帯の壁紙です。デザインや色のバリエーションは限られますが、シンプルな白やベージュ系のものが多く、どんな部屋にも合わせやすいのが特徴です。

- 単価の目安:750円~950円/㎡ (材料費・施工費込み)

- 特徴:

- 価格が安い

- シンプルなデザインが中心

- 施工性が良い

- 基本的な品質は確保されている

アパートやマンションなどの賃貸物件でよく採用されており、コストを抑えて広範囲の壁を張り替えたい場合に最適です。特定の機能はありませんが、内装制限(防火性能)に対応したものがほとんどで、一般的な住宅での使用に問題はありません。費用を重視するなら、まずスタンダードクロスを検討するのが基本となります。

ハイグレード(1000番台)クロス

ハイグレードクロスは、通称「1000番台」とも呼ばれ、デザイン性や機能性に優れた高付加価値な壁紙です。量産品に比べて価格は高くなりますが、その分、多彩な選択肢があります。

- 単価の目安:1,000円~1,500円/㎡ (材料費・施工費込み)

- ※特殊な素材や機能を持つものは、2,000円/㎡を超える場合もあります。

- 特徴:

- デザイン、色、柄、テクスチャが豊富

- 汚れ防止、消臭、抗菌、抗アレルギー、吸放湿、表面強化など、さまざまな機能性を持つ

- 耐久性が高く、美しい状態が長持ちしやすい

例えば、キッチンには油汚れに強い防汚機能付きのクロス、トイレには気になる臭いを分解する消臭機能付きのクロス、子ども部屋には傷や衝撃に強い表面強化クロスといったように、部屋の用途に合わせて最適な機能を選べます。また、織物調、石目調、木目調など、本物のような質感を持つデザインも多く、空間に高級感や個性を加えたい場合に適しています。デザインや快適性にこだわりたい場合は、ハイグレードクロスがおすすめです。

【広さ・場所別】壁紙リフォームの費用相場

次に、部屋の広さや場所別に、壁紙リフォームにかかる費用の総額を見ていきましょう。費用は「壁面積×単価」で概算できます。壁面積は「(部屋の床面積)× 3.0~3.5」で大まかに計算できますが、窓やドアの大きさ、天井の高さによって変動します。

以下の表は、一般的な住宅を想定した費用相場です。

| 場所 | 広さ | 壁面積の目安 | スタンダード品の費用相場 | ハイグレード品の費用相場 |

|---|---|---|---|---|

| 子ども部屋・寝室 | 4.5畳 | 約25㎡ | 30,000円~50,000円 | 40,000円~65,000円 |

| 子ども部屋・寝室 | 6畳 | 約30㎡ | 35,000円~60,000円 | 45,000円~75,000円 |

| 寝室・ダイニング | 8畳 | 約35㎡ | 40,000円~70,000円 | 55,000円~90,000円 |

| リビング | 10畳 | 約45㎡ | 50,000円~80,000円 | 65,000円~110,000円 |

| LDK | 12畳以上 | 約50㎡~ | 60,000円~100,000円~ | 80,000円~150,000円~ |

| トイレ | ~1畳 | 約5~10㎡ | 20,000円~40,000円 | 25,000円~50,000円 |

| 洗面所 | ~2畳 | 約10~15㎡ | 25,000円~45,000円 | 35,000円~60,000円 |

| 玄関・廊下 | ー | 形状による | 30,000円~ | 40,000円~ |

4.5畳〜6畳の部屋

子ども部屋や書斎、寝室などに多い広さです。壁面積は約25〜30㎡が目安。スタンダードクロスなら30,000円〜60,000円程度、ハイグレードクロスなら40,000円〜75,000円程度が相場となります。比較的小さな部屋なので、思い切った色や柄のアクセントクロスを取り入れやすい広さでもあります。

8畳〜10畳の部屋

主寝室やリビング・ダイニングに多い広さです。壁面積は約35〜45㎡が目安。スタンダードクロスで40,000円〜80,000円程度、ハイグレードクロスで55,000円〜110,000円程度が相場です。過ごす時間が長い部屋なので、汚れ防止や消臭、調湿など、快適性を高める機能性クロスを選ぶ価値が高い場所と言えます。

12畳以上のLDK

広いLDKの場合、壁面積は50㎡以上になります。形状も複雑なことが多く、費用は高くなる傾向があります。スタンダードクロスで60,000円〜、ハイグレードクロスでは80,000円〜が目安となり、広さやクロスのグレードによっては20万円を超えることもあります。テレビの背面やキッチンの壁など、部分的に機能性クロスやデザイン性の高いクロスを使うのもおすすめです。

トイレ

トイレは狭い空間ですが、壁紙を張り替えるだけで印象がガラリと変わります。壁面積は約5〜10㎡と小さいものの、便器やタンク周りの作業が複雑なため、最低料金が設定されていることが多く、費用は20,000円〜50,000円程度が相場です。狭い空間だからこそ、消臭や防カビ、抗菌といった機能性クロスが真価を発揮します。

洗面所

洗面所もトイレと同様に狭い空間ですが、湿気がこもりやすいため、防カビ・撥水機能のある壁紙が推奨されます。費用は25,000円〜60,000円程度が相場です。洗濯機や洗面台など、移動が難しい設備がある場合は、作業費が少し高くなる可能性があります。

玄関・廊下

玄関や廊下は、面積の割にドアや収納が多く、形状が複雑なため、施工に手間がかかります。費用は面積だけでなく、その形状によって大きく変わります。人の出入りが激しく、手垢などで汚れやすいため、表面強化や汚れ防止機能付きのクロスがおすすめです。

天井の壁紙を張り替える費用

壁と同時に天井の壁紙も張り替えるケースは多いです。天井は壁に比べて施工が難しく、上を向いての作業になるため、壁の施工費よりも1.2〜1.5倍ほど割高になるのが一般的です。

例えば、6畳の部屋の天井(約10㎡)を張り替える場合、15,000円〜30,000円程度が追加でかかると考えておくと良いでしょう。壁紙が新しくなると、天井の黄ばみや汚れが余計に目立ってしまうことが多いため、予算に余裕があれば同時に張り替えることを強くおすすめします。

壁紙リフォーム費用の内訳

リフォーム会社から提示される見積書には、さまざまな項目が記載されています。何にいくらかかっているのかを理解するために、主な内訳を知っておきましょう。

材料費

壁紙そのものの価格です。前述の通り、スタンダード品かハイグレード品かによって大きく変動します。

施工費(人件費)

職人が壁紙を張るための技術料です。「手間賃」とも呼ばれます。㎡単価で計算されることがほとんどで、既存の壁紙を剥がす「剥がし手間」と、新しい壁紙を張る「貼り手間」が含まれます。

養生費・廃材処理費

家具や床、建具などが汚れたり傷ついたりしないように、ビニールシートなどで保護する作業の費用が「養生費」です。また、剥がした古い壁紙や余った材料を処分するための費用が「廃材処理費」です。これらは施工費や諸経費に一括で含まれることもあります。

下地補修費

壁紙をきれいに仕上げるためには、下地(壁紙を張る面)が平滑であることが非常に重要です。既存の壁紙を剥がした際に、壁にひび割れ、穴、凹凸、カビなどが見つかった場合、パテなどを使って補修する必要があります。この費用が「下地補修費」です。下地の損傷が激しい場合は、石膏ボードの張り替えなど大掛かりな工事が必要になり、費用が数万円単位で追加されることもあります。

荷物移動費

リフォームの際に、部屋にある大きな家具(タンス、ベッド、食器棚など)の移動を業者に依頼する場合に発生する費用です。1点あたり数千円、あるいは一部屋あたりで料金が設定されています。自分で移動すれば節約できますが、重い家具や貴重品はプロに任せた方が安心です。

諸経費(交通費など)

現場までの交通費、駐車場代、見積作成のための事務手数料など、工事全体を管理・運営するための費用です。工事費総額の5%〜10%程度が一般的です。

これらの項目を理解しておくことで、見積もりの内容を正しく比較検討でき、納得のいくリフォーム会社選びにつながります。

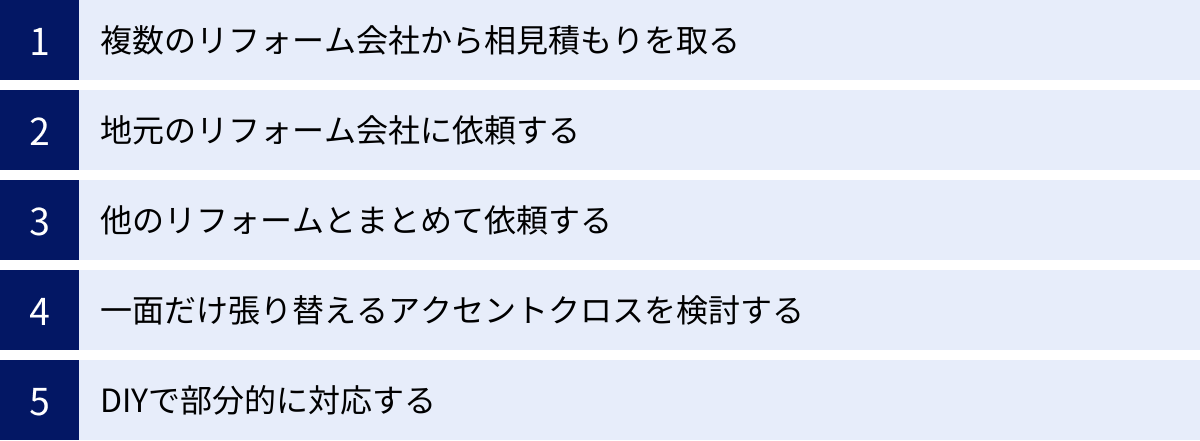

壁紙・クロスリフォームの費用を安く抑えるコツ

壁紙リフォームは比較的安価とはいえ、できるだけ費用は抑えたいものです。ここでは、品質を落とさずにコストダウンするための5つの具体的なコツを紹介します。

複数のリフォーム会社から相見積もりを取る

リフォーム費用を適正化するための最も基本的かつ重要な方法が、複数の会社から見積もりを取る「相見積もり」です。1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのかを客観的に判断できません。

最低でも3社程度から見積もりを取り、項目ごとに内容を比較しましょう。これにより、地域のおおよその相場観が掴め、不当に高額な請求をする業者や、逆に安すぎて手抜き工事の懸念がある業者を見抜くことができます。

ただし、単純に合計金額の安さだけで選ぶのは危険です。見積もりの内訳をよく確認し、「下地処理」や「養生費」といった重要な項目がきちんと計上されているか、使用する壁紙の品番は明記されているかなどをチェックしましょう。担当者の対応や提案内容も比較し、総合的に信頼できる会社を選ぶことが、満足のいくリフォームへの近道です。

地元のリフォーム会社に依頼する

大手リフォーム会社やハウスメーカーは、ブランド力による安心感がありますが、広告宣伝費や下請け業者への中間マージンが発生するため、費用が割高になる傾向があります。

一方、地域に根ざした地元の工務店やリフォーム会社は、こうした経費が少ないため、比較的安価に施工してくれる可能性があります。また、移動距離が短いため、交通費などの諸経費も抑えられます。地域での評判を大切にしている会社が多く、親身な対応や小回りの利くサービスが期待できるのもメリットです。口コミサイトや地域の情報を活用して、信頼できる地元の会社を探してみましょう。

他のリフォームとまとめて依頼する

もし壁紙の張り替え以外にも、フローリングの張り替えや水回りのリフォーム、間取りの変更などを検討しているのであれば、複数の工事をまとめて同じ会社に依頼することで、総額を抑えられる可能性があります。

リフォーム会社にとっては、一度に複数の工事を受注することで、現場管理や職人の手配、材料の仕入れなどを効率化できます。その結果、「セット割引」のような形で値引きに応じてくれることがあるのです。養生や廃材処理なども一度で済むため、別々に発注するよりも効率的です。将来的に計画しているリフォームがあれば、この機会にまとめて相談してみることをおすすめします。

一面だけ張り替えるアクセントクロスを検討する

部屋全体の壁紙を張り替えるのではなく、壁の一面だけを違う色や柄の壁紙にする「アクセントクロス」は、費用を抑えつつ、空間の印象を劇的に変える人気のテクニックです。

例えば、6畳の部屋で壁4面を張り替える場合と、3面を安価なスタンダードクロス、1面だけをお気に入りのハイグレードクロスにする場合とでは、後者の方が費用を抑えられます。特に、輸入壁紙などの高価なデザインを取り入れたい場合に有効です。

テレビの背面、ベッドのヘッドボード側、ニッチ(飾り棚)の内部など、視線が集まる場所にアクセントクロスを用いることで、空間に奥行きとメリハリが生まれます。部屋全体を張り替える予算がなくても、この方法なら手軽におしゃれな空間を実現できます。

DIYで部分的に対応する

リフォーム費用の中で大きな割合を占めるのが「施工費(人件費)」です。そのため、自分で作業するDIY(Do It Yourself)は、費用を最も安く抑える方法と言えます。

しかし、壁紙の張り替えは想像以上に難しく、特に広い面積や天井の施工はプロの技術が必要です。初心者が行うと、シワや気泡が入ったり、つなぎ目がずれたりして、かえって見栄えが悪くなるリスクがあります。

そこでおすすめなのが、業者への依頼とDIYのハイブリッドです。例えば、リビングなどの目立つ場所や難しい部分はプロに任せ、納戸やクローゼットの内部など、多少の失敗が気にならない場所は自分でDIYに挑戦してみる、という方法です。また、最近では裏面がシール状になっていて貼り直しができる「剥がせる壁紙」も多く販売されています。これらを使えば、賃貸物件でも気軽に取り入れられます。

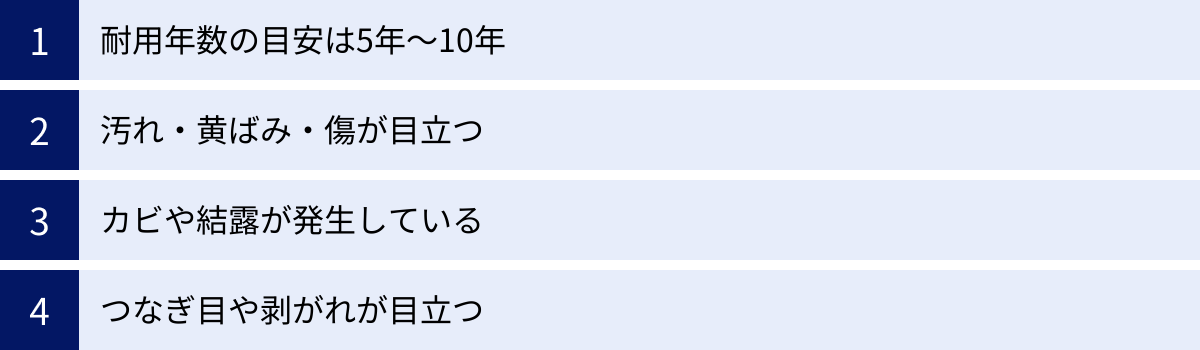

壁紙・クロスを張り替えるタイミングの目安

「うちの壁紙、そろそろ替え時かな?」と悩んでいる方もいるでしょう。壁紙の劣化は、見た目の問題だけでなく、住環境の快適性や健康にも影響を与えることがあります。ここでは、壁紙を張り替えるべきサインを具体的に解説します。

耐用年数の目安は5年~10年

一般的に、壁紙(特にビニールクロス)の耐用年数は5年~10年と言われています。もちろん、これはあくまで目安であり、お部屋の環境や使用状況によって大きく異なります。

- 日当たりの良い部屋: 紫外線の影響で、色褪せや黄ばみが早く進む傾向があります。

- 湿気の多い部屋: キッチンや洗面所、結露しやすい北側の部屋などは、カビや剥がれが発生しやすくなります。

- 喫煙者がいる部屋: タバコのヤニが付着し、短期間で黄ばんでしまいます。

- ペットや小さい子どもがいる家庭: 爪によるひっかき傷や落書きなどで、物理的なダメージを受けやすいです。

5年以上経過し、次に挙げるような劣化のサインが見られ始めたら、張り替えを検討する時期と言えるでしょう。

汚れ・黄ばみ・傷が目立つ

壁紙の劣化で最も分かりやすいサインが、見た目の変化です。

- 拭いても落ちない汚れ: 手垢や油汚れ、ホコリなどが長年蓄積し、掃除では除去できなくなった状態。

- 黄ばみ・変色: 太陽光の紫外線や、照明、タバコのヤニなどが原因で、壁紙全体が黄ばんだり、家具を置いていた部分との色の差がくっきりと出てしまったりする状態。

- 傷・破れ: 家具をぶつけたり、ペットが引っ掻いたりしてできた傷や破れ。

こうした見た目の問題は、部屋全体を古く、暗い印象にしてしまいます。壁紙を新しくするだけで、部屋の明るさや清潔感が格段にアップします。

カビや結露が発生している

壁紙の表面や裏側に、黒や緑の点々としたカビが発生している場合は注意が必要です。特に、窓の周りや北側の壁、家具の裏側など、風通しが悪く湿気がたまりやすい場所でよく見られます。

カビは見た目が不衛生なだけでなく、胞子を空気中に飛散させ、アレルギーや喘息といった健康被害を引き起こす可能性があります。表面のカビを拭き取っても、下地まで根が張っていることが多く、再発しやすいのが特徴です。カビを発見したら、できるだけ早く専門業者に相談し、下地処理を含めた壁紙の張り替えを行うことを強く推奨します。その際、調湿機能や防カビ機能のある壁紙を選ぶと、再発防止につながります。

つなぎ目や剥がれが目立つ

壁紙は、約90cm幅のシート状のものを何枚もつなぎ合わせて張られています。経年劣化や室内の湿度変化によって接着剤が弱まると、このつなぎ目の部分が浮いてきたり、隙間が開いてきたりします。

また、壁の角や端の部分から壁紙がペラペラと剥がれてくることもあります。最初は小さな剥がれでも、放置しておくと範囲が広がり、見た目が悪くなるだけでなく、隙間からホコリや湿気が入り込んで下地を傷める原因にもなります。補修用の接着剤で応急処置もできますが、全体的に劣化が進んでいるサインでもあるため、全面的な張り替えを検討するのが賢明です。

壁紙・クロスの主な種類と特徴

壁紙と一言で言っても、その素材はさまざまです。現在、日本の住宅で使われている壁紙の9割以上は「ビニールクロス」ですが、他にもデザイン性や機能性に優れた素材があります。それぞれの特徴を知り、用途や好みに合わせて選びましょう。

| 種類 | 主な特徴 | メリット | デメリット | 向いている場所 |

|---|---|---|---|---|

| ビニールクロス | ポリ塩化ビニルが主原料。国内シェアNo.1。 | 安価、耐久性、清掃性、デザイン・機能が豊富。 | 通気性が低い、化学物質に敏感な人には不向きな場合も。 | ほぼ全ての場所(リビング、子ども部屋、水回りなど) |

| 紙クロス | パルプが原料。輸入壁紙に多い。 | おしゃれなデザイン、環境に優しい、通気性が良い。 | 汚れやすい、水拭き不可、施工が難しい、高価。 | 寝室、書斎など、デザイン性を重視する空間。 |

| 織物(布)クロス | レーヨン、麻、絹などの自然素材や化学繊維。 | 高級感、重厚感、通気性、吸音性に優れる。 | 高価、汚れが落ちにくい、ホコリが付きやすい。 | ホテルのような寝室、リビング、オーディオルーム。 |

| その他(木質系・無機質系など) | 木、コルク、珪藻土、漆喰など自然素材が原料。 | 自然な風合い、調湿・消臭効果が期待できる。 | 非常に高価、施工が難しい、メンテナンスに注意が必要。 | こだわりの和室、リビング、健康志向の空間。 |

ビニールクロス

ビニールクロスは、価格、耐久性、メンテナンス性のバランスに優れ、現在最も普及している壁紙です。ポリ塩化ビニル樹脂などをシート状にし、紙で裏打ちした構造になっています。

表面に凹凸をつけるエンボス加工やプリントが容易なため、木目調、石目調、織物調、コンクリート調など、デザインのバリエーションが非常に豊富です。また、「汚れ防止」「抗菌」「消臭」といったさまざまな機能を付加した製品が多く、あらゆるニーズに対応できるのが最大の強みです。

デメリットとしては、通気性や吸湿性が低いことが挙げられます。そのため、結露しやすい環境ではカビの原因になることもあります。また、製品によっては施工時に接着剤の匂いが気になる場合や、化学物質過敏症の方が反応してしまう可能性もゼロではありません。しかし、近年の製品はホルムアルデヒドの発散量が少ないF☆☆☆☆(フォースター)等級が主流であり、安全性は大きく向上しています。

紙クロス

紙クロスは、パルプを原料とした壁紙で、欧米では古くから壁装材として親しまれてきました。海外のデザイナーズブランドなど、おしゃれで個性的なデザインが多いのが魅力です。

紙ならではの柔らかな質感と、美しい発色が特徴で、空間に温かみと上質さをもたらします。また、ビニールクロスと違って通気性があるため、結露やカビが発生しにくいというメリットもあります。

一方、デメリットはデリケートであることです。表面がビニールでコーティングされていないため、汚れが付くと落ちにくく、水拭きもできません。また、薄くて破れやすいため、施工には高い技術が求められ、施工費も高くなる傾向があります。価格自体もビニールクロスより高価です。

織物(布)クロス

織物クロスは、レーヨン、麻、絹、綿といった自然素材や、ポリエステルなどの化学繊維を織って作られた壁紙です。ホテルや美術館、高級レストランなどで使用されることが多く、格調高い空間を演出します。

最大の特徴は、その重厚感と高級感です。織物ならではの立体感と深みのある風合いは、ビニールクロスでは再現できない独特の雰囲気を持っています。また、通気性や吸湿性に優れているほか、音を吸収する効果もあるため、寝室やオーディオルームにも適しています。

デメリットは、価格が非常に高いことと、メンテナンスに手間がかかる点です。ホコリが付きやすく、汚れが付くとシミになりやすいため、日常的なお手入れが必要です。また、施工も難しく、専門的な技術を持つ職人に依頼する必要があります。

木質系・無機質系などその他のクロス

上記のほかにも、特殊な素材を用いた壁紙があります。

- 木質系クロス: 薄くスライスした天然木やコルクを紙に貼り付けたもの。木の温もりや自然な風合いが楽しめますが、非常に高価で、水回りでの使用には向きません。

- 無機質系クロス: 珪藻土や漆喰、セラミックなどを主原料としたもの。自然素材ならではの質感に加え、調湿効果や消臭効果といった優れた機能性を持つのが特徴です。健康志向の方に人気ですが、価格は高く、表面がもろく傷つきやすいという側面もあります。

これらの特殊なクロスは、空間に強いこだわりを持ち、予算にも余裕がある場合に検討する選択肢と言えるでしょう。

おしゃれなクロスの選び方5選

数えきれないほどの種類がある壁紙の中から、自分の家にぴったりの一枚を選ぶのは大変な作業です。ここでは、後悔しないための「おしゃれなクロスの選び方」を5つのステップでご紹介します。

① 部屋の用途に合わせて機能性で選ぶ

デザインも重要ですが、まずはその部屋でどのように過ごすかを考え、必要な「機能」から絞り込むと選びやすくなります。毎日を快適に過ごすためには、部屋の用途に適した機能性壁紙を選ぶことが非常に重要です。

- リビング: 家族が集い、来客もある場所。汚れ防止、消臭、抗アレルギー機能がおすすめ。

- キッチン: 油汚れや水はね、匂いが気になる場所。防汚、抗菌、防カビ、不燃性が求められます。

- トイレ・洗面所: 湿気と匂いがこもりやすい場所。防カビ、消臭、抗菌、撥水コートが最適。

- 子ども部屋: 傷や落書きが心配。表面強化、抗菌、落書きが消せるタイプが安心。

- 寝室: 一日の疲れを癒す場所。リラックス効果のある色味や、調湿、吸音機能があると快適。

このように、機能で候補を絞ることで、選択肢がぐっと狭まり、デザイン選びに集中できます。

② 部屋全体の色のバランスを考えて選ぶ

壁は部屋の中で最も面積が大きいため、壁紙の色は空間全体の印象を決定づけます。失敗しないためには、色のバランスを意識することが大切です。インテリアにおける配色の黄金比は、以下の通りです。

- ベースカラー(70%): 壁、天井、床など、部屋の基本となる色。

- アソートカラー(25%): 家具、カーテン、ラグなど、インテリアの主役となる色。

- アクセントカラー(5%): クッションや小物、アートなど、空間を引き締める差し色。

壁紙は「ベースカラー」にあたります。そのため、床材の色や、ドアや窓枠といった建具の色、そしてメインとなる家具の色との調和を考えて選ぶことが基本です。同系色でまとめると統一感が出ますし、あえて対照的な色を選んでメリハリをつけることもできます。迷った場合は、床や建具の色より少し明るい色を選ぶと、天井が高く見え、部屋が広く感じられます。

③ 理想のインテリアのイメージから選ぶ

「どんな部屋にしたいか」という理想のイメージを具体的に持つことも、壁紙選びの重要な指針となります。インテリア雑誌やSNSなどで好きなテイストの写真を集めてみましょう。

- 北欧スタイル: 白やグレーを基調に、木目調や幾何学模様、植物柄のアクセントクロスを。

- ナチュラルスタイル: アイボリーやベージュ、アースカラーなど、温かみのある色が基本。織物調や塗り壁調のテクスチャが似合います。

- モダンスタイル: 白、黒、グレーのモノトーンを基調に、コンクリート調や石目調など、無機質でクールな素材感の壁紙がマッチします。

- インダストリアルスタイル: レンガ調や古材風の木目調、コンクリート打ちっぱなし風の壁紙で、無骨でかっこいい雰囲気を演出。

- クラシックスタイル: ダマスク柄や花柄、ストライプなど、エレガントで上品なデザインの壁紙が空間に格調を与えます。

理想のイメージをリフォーム会社の担当者に伝えることで、プロの視点から最適な壁紙を提案してもらいやすくなります。

④ アクセントクロスを取り入れてみる

「無難な白い壁紙だけでは物足りない」「でも、部屋全体を派手にする勇気はない」という方に最適なのが、アクセントクロスの活用です。壁の一面だけを色や柄の違う壁紙にすることで、手軽に空間のグレードを上げ、メリハリのあるおしゃれなインテリアを実現できます。

- 効果的な場所:

- リビングのテレビの背面

- ソファの背面

- 寝室のベッドヘッド側の壁

- 書斎のデスクの正面

- ニッチや飾り棚の内部

アクセントクロスを選ぶ際は、ベースの壁紙との相性を考えることが大切です。ベースをシンプルな白やアイボリーにしておけば、ほとんどの色や柄のアクセントクロスを受け入れてくれます。濃い色や大胆な柄は、視線を集め、空間のフォーカルポイント(見せ場)になります。

⑤ 必ず大きいサンプルで色や質感を確認する

壁紙選びで最も重要なポイントと言っても過言ではないのが、実物サンプルでの確認です。カタログの小さなチップだけで色を決めると、実際に壁に張ったときに「イメージと違った」という失敗が起こりがちです。

これには「面積効果」という色の錯覚が関係しています。同じ色でも、面積が大きくなると、明るい色はより明るく鮮やかに見え、暗い色はより暗く重く見える傾向があるのです。

そのため、気になる壁紙が見つかったら、必ずA4サイズ以上の大きなサンプルを取り寄せましょう。そして、実際に張り替えたい部屋の壁に貼り、朝、昼、夜の自然光や照明の下で、どのように見えるかを確認することが不可欠です。時間帯や光の当たり方によって、色の見え方やテクスチャの陰影は大きく変わります。この一手間を惜しまないことが、後悔しない壁紙選びの最大の秘訣です。

部屋の用途別|おすすめの機能性壁紙

ここでは、前章で触れた「機能性」に焦点を当て、それぞれの部屋の特性に合わせたおすすめの壁紙をさらに詳しくご紹介します。適切な機能を持つ壁紙を選ぶことで、日々の暮らしはもっと快適になります。

リビング・ダイニング

家族が最も長い時間を過ごし、食事をしたり、くつろいだり、お客様を迎えたりと、さまざまな用途で使われる中心的な空間です。

- おすすめの機能:

- 汚れ防止・撥水コート: 食べこぼしや飲みこぼし、手垢などが付いてもサッと水拭きで落とせる機能。小さなお子様がいるご家庭には特に有効です。

- 消臭(光触媒など): 食事の匂いやペットの匂い、生活臭などを吸着・分解します。

- 抗アレルゲン: 壁紙に付着した花粉やダニのフンなどのアレル物質の働きを抑制します。

- 表面強化: 物をぶつけたりこすったりしても傷がつきにくい機能。ペットのひっかき傷対策にもなります。

寝室・書斎

一日の疲れを癒し、心身をリラックスさせるためのプライベートな空間です。集中して仕事や勉強に取り組む場所でもあります。

- おすすめの機能:

- 吸放湿(調湿): 室内の湿度を快適なレベルに保ち、結露やカビの発生を抑制します。

- 吸音: 室内の音の反響を和らげ、静かで落ち着いた環境を作ります。オーディオルームとしても活用できます。

- マイナスイオン: 壁紙からマイナスイオンを発生させ、リラックス効果が期待できるとされる機能。

- 色: 興奮を鎮めるブルー系、安らぎを与えるグリーン系、温かみのあるベージュ系など、落ち着いた色合いが睡眠の質を高めると言われています。

子ども部屋

子どもの成長に合わせて、遊び場、勉強部屋、寝室と役割が変化していく部屋です。安全性とメンテナンス性を第一に考えましょう。

- おすすめの機能:

- 表面強化(スーパー強化): 通常の壁紙の数倍の強度を持ち、おもちゃをぶつけたり、ひっかいたりしても傷がつきにくい最強クラスの壁紙。

- 抗菌・抗ウイルス: 壁紙表面に付着した細菌やウイルスの増殖を抑制します。

- 落書き対応: ホワイトボードのように専用マーカーで描いたり消したりできる壁紙や、クレヨンの汚れなどが落ちやすい壁紙。

- デザイン: 子どもの感性を育む、明るく楽しい色や柄、蓄光タイプ(暗闇で光る)の壁紙も人気です。

キッチン

油や水、熱、匂いなど、壁紙にとっては過酷な環境です。法令で定められた防火性能も考慮する必要があります。

- おすすめの機能:

- 防汚・撥油: 表面にフィルムがラミネートされており、油汚れなどが付着しても簡単に拭き取れます。

- 防カビ・抗菌: 湿気がこもりやすいキッチンの衛生環境を保ちます。

- 不燃・準不燃: コンロ周りなど、火気を使用する場所には、建築基準法で定められた防火性能を持つ壁紙を選ぶ必要があります。リフォーム会社と相談し、法令を遵守した材料を選定することが必須です。

トイレ・洗面所

湿気とアンモニア臭が気になる場所。狭い空間だからこそ、機能性壁紙の効果を実感しやすいです。

- おすすめの機能:

- 消臭: アンモニア臭などを吸着・分解する機能。光触媒や吸着剤などが含まれています。

- 防カビ: 湿気によるカビの発生を強力に防ぎます。

- 撥水コート: 水はねを弾き、汚れがつきにくいのでお掃除が楽になります。

- 抗菌・抗ウイルス: 多くの人が利用する場所なので、衛生面を高める機能が有効です。

玄関・廊下

家の顔であると同時に、人の出入りが多く、靴の泥や手垢で汚れやすい場所です。

- おすすめの機能:

- 表面強化: 荷物の搬入や人の往来で壁に傷がつくのを防ぎます。

- 消臭: 靴や傘などから発生する複合的な匂いを軽減します。

- 防汚: 手垢などの汚れが拭き取りやすい機能。

空間の特性を理解し、適切な機能を選ぶことが、長期的に見て満足度の高いリフォームにつながります。

壁紙・クロスリフォームの流れと施工期間

実際にリフォームを依頼する場合、どのような手順で進んでいくのでしょうか。問い合わせから工事完了までの一般的な流れと、施工にかかる期間の目安を解説します。

リフォーム会社への問い合わせから引き渡しまでの流れ

- 情報収集・リフォーム会社の選定

インターネットや知人の紹介などで情報を集め、候補となるリフォーム会社を2〜3社に絞ります。 - 問い合わせ・現地調査の依頼

選んだ会社に電話やウェブサイトから連絡し、壁紙リフォームを検討している旨を伝えます。そして、正確な見積もりを出してもらうために、現地調査の日程を調整します。 - 現地調査・ヒアリング

リフォーム会社の担当者が自宅を訪問し、張り替えたい部屋の壁面積や天井の高さを採寸します。同時に、壁や下地の状態(ひび割れ、カビ、剥がれなど)を詳しくチェックします。このとき、どのような部屋にしたいか、予算はいくらか、どんな機能が欲しいかといった要望を具体的に伝えることが重要です。 - 見積もり提示・プランニング

後日、現地調査の結果とヒアリング内容に基づいた見積書と、提案プラン(おすすめの壁紙など)が提示されます。複数の会社から見積もりを取り、内容をじっくり比較検討しましょう。不明な点があれば、納得いくまで質問します。 - 契約

見積もり内容、プラン、金額、工期、保証内容などに納得できたら、1社に絞って正式に工事請負契約を結びます。 - 近隣への挨拶

工事中は、作業音や職人の出入りなどで、近隣に迷惑をかける可能性があります。通常はリフォーム会社が挨拶回りを行いますが、施主からも一言伝えておくと、後のトラブルを避けやすくなります。 - 施工開始

契約内容に基づき、工事が始まります。- 養生: 家具や床などを保護します。

- 既存クロス剥がし: 古い壁紙を剥がします。

- 下地処理: 壁の穴やひび割れをパテで埋め、平滑にします。この作業が仕上がりを大きく左右します。

- 新規クロス貼り付け: 新しい壁紙を張ります。

- 清掃・片付け: 養生を撤去し、清掃します。

- 完了確認・引き渡し

工事が完了したら、担当者と一緒に仕上がりをチェックします。壁紙に傷や汚れ、浮き、剥がれなどがないか、隅々まで確認しましょう。問題がなければ、引き渡しとなります。 - 支払い

契約に基づき、工事代金を支払います。

施工にかかる期間の目安

壁紙リフォームは、他のリフォームに比べて比較的短期間で完了します。

- 6畳程度の部屋(壁のみ): 1日

- 6畳程度の部屋(壁・天井): 1日〜2日

- LDK(12畳程度): 2日〜3日

- 家一軒まるごと: 5日〜1週間程度

ただし、これはあくまで目安です。下地の状態が悪く、補修に時間がかかる場合や、家具の移動量が多い場合、複雑な形状の部屋などは、工期が延びることがあります。正確な工期は、契約前にリフォーム会社に確認しておきましょう。

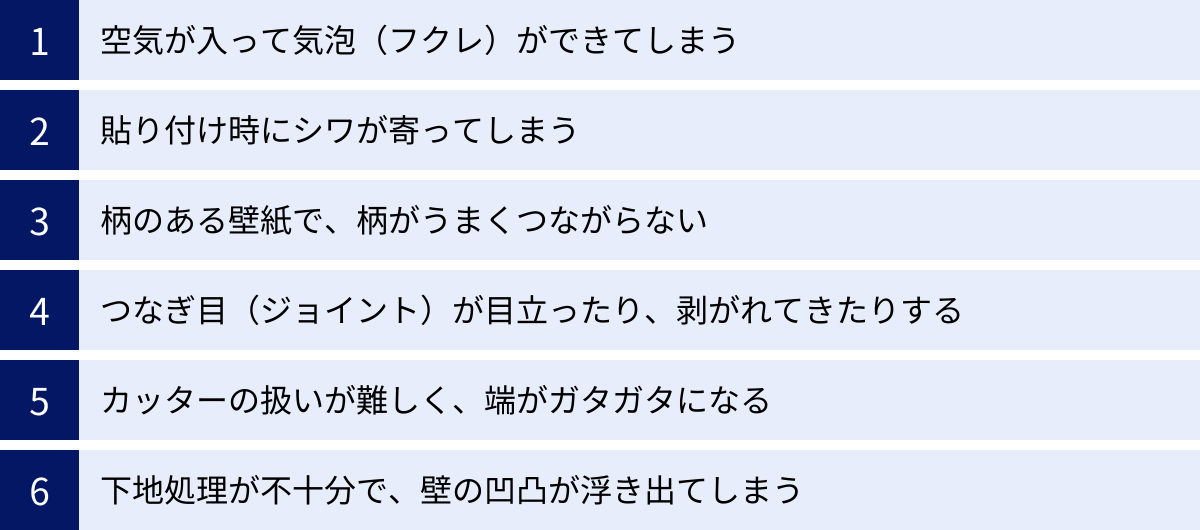

壁紙リフォームをDIYで行うのは可能?メリット・デメリット

「費用を節約したい」「自分の手で家をきれいにしたい」という理由から、壁紙リフォームのDIYに挑戦してみたいと考える方も多いでしょう。ここでは、DIYのメリットとデメリットを客観的に解説します。

DIYのメリット:費用を抑えられる

DIYの最大のメリットは、何と言っても費用を大幅に抑えられることです。業者に依頼する場合、費用の約半分は施工費(人件費)が占めます。DIYならこの施工費が一切かからないため、必要なのは壁紙と道具の購入費用だけです。

例えば、6畳の部屋をスタンダードクロスで張り替える場合、業者に頼むと4万円前後かかるところ、DIYなら材料費の1万5千円〜2万円程度で済む可能性があります。このコストパフォーマンスの高さが、DIYの大きな魅力です。また、自分の好きなタイミングで作業でき、完成したときの達成感も格別です。

DIYのデメリット:手間がかかり失敗のリスクもある

一方で、DIYにはデメリットや注意点も多く存在します。特に初心者の場合、プロのような美しい仕上がりを実現するのは非常に困難です。

- 手間と時間がかかる:

家具の移動、養生、古い壁紙の剥がし、下地処理、採寸、カット、糊付け、貼り付け、後片付けと、作業工程は多岐にわたります。6畳の部屋でも、慣れていないと丸一日以上かかることも珍しくありません。 - 失敗のリスクが高い:

壁紙のDIYでよくある失敗例としては、以下のようなものが挙げられます。- 空気が入って気泡(フクレ)ができてしまう

- 貼り付け時にシワが寄ってしまう

- 柄のある壁紙で、柄がうまくつながらない

- つなぎ目(ジョイント)が目立ったり、剥がれてきたりする

- カッターの扱いが難しく、端がガタガタになる

- 下地処理が不十分で、壁の凹凸が浮き出てしまう

特に、仕上がりの美しさを大きく左右する「下地処理」と「つなぎ目の処理(コーキングなど)」は、プロの経験と技術が問われる部分です。一度失敗すると修正が難しく、結局業者にやり直しを依頼することになり、かえって高くつくケースもあります。

結論として、壁紙リフォームのDIYは不可能ではありませんが、相応の覚悟と準備が必要です。まずはトイレの壁一面やクローゼットの内部など、狭くて目立たない場所から試してみるのがおすすめです。また、裏面がシールタイプで貼り直しが効く「剥がせる壁紙」なら、初心者でも比較的挑戦しやすいでしょう。リビングなど、人目に付く広い空間の全面張り替えは、プロに任せるのが賢明な選択と言えます。

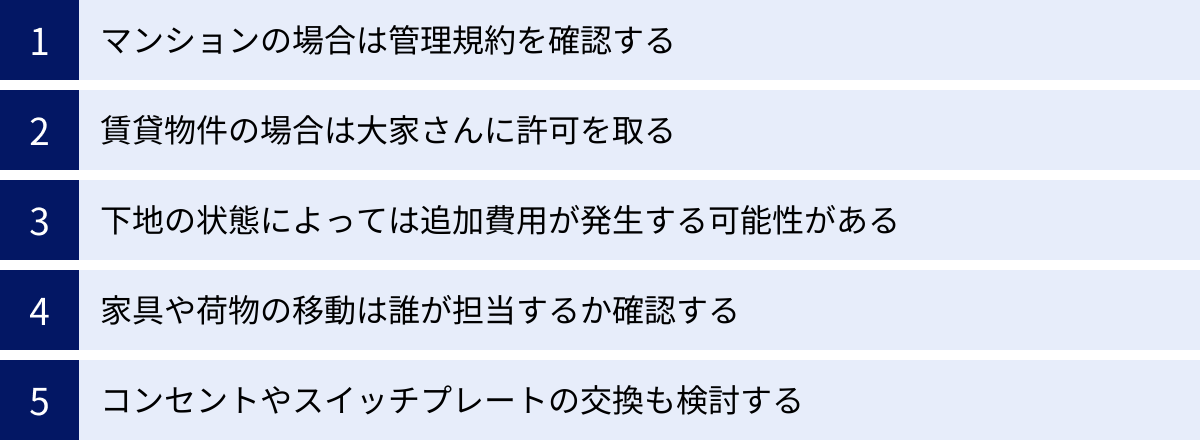

壁紙・クロスリフォームで後悔しないための注意点

壁紙リフォームは、計画段階でいくつかの点に注意しておくことで、後のトラブルや「こんなはずじゃなかった」という後悔を防ぐことができます。契約前に必ず確認しておきたいポイントをまとめました。

マンションの場合は管理規約を確認する

マンションにお住まいの場合、リフォームを行う前に必ず「管理規約」を確認しましょう。壁紙の張り替えは専有部分の工事にあたるため、基本的には所有者の自由に行えますが、規約によっては以下のような制限が設けられている場合があります。

- リフォームの届出義務: 工事を行う前に管理組合への申請や届出が必要なケース。

- 使用できる材料の制限: 特に、コンクリートに直接壁紙を張る場合など、下地によっては防火性能に関する規定があることも。

- 工事可能な曜日・時間帯: 音の出る作業は平日昼間のみ、などと定められていることが一般的です。

- 共用部分(廊下など)の養生: 運搬時に傷つけないよう、共用部分の養生方法が指定されていることもあります。

規約を無視して工事を進めると、管理組合とのトラブルに発展する可能性があるため、事前の確認は必須です。

賃貸物件の場合は大家さんに許可を取る

賃貸物件の場合、部屋はあくまで借り物であり、退去時には「原状回復」の義務があります。そのため、壁紙を張り替える際は、必ず事前に大家さん(または管理会社)の許可を得る必要があります。

無断で張り替えてしまうと、契約違反となり、退去時に高額な修繕費用を請求される可能性があります。ただし、最近では入居者の満足度向上のため、費用を入居者が負担することを条件に、リフォームを許可してくれる大家さんも増えています。どうしても壁紙を変えたい場合は、まず正直に相談してみましょう。許可が得られない場合は、貼って剥がせるタイプの壁紙やウォールステッカーを利用するのが現実的な選択肢です。

下地の状態によっては追加費用が発生する可能性がある

見積もり時の現地調査で下地の状態は確認しますが、古い壁紙を剥がしてみて初めて、想定以上の深刻なダメージが発覚することがあります。

例えば、表面からは見えなかった大規模なひび割れ、壁内部のカビの繁殖、湿気による石膏ボードの腐食などです。このような場合、通常のパテ処理だけでは対応できず、ボードの交換など追加の工事が必要になります。当然、それに伴って追加の費用と工期が発生します。

信頼できるリフォーム会社であれば、こうした可能性について事前に説明してくれますが、「下地補修は別途」という項目が見積もりにある場合は、どの程度の作業までが含まれているのか、追加費用が発生する条件は何かを詳しく確認しておきましょう。

家具や荷物の移動は誰が担当するか確認する

壁紙を張り替えるには、部屋にある家具や荷物を移動させる必要があります。この家具移動を「リフォーム会社がやってくれるのか」「自分でやる必要があるのか」を契約前に明確にしておくことが重要です。

見積もりに「荷物移動費」や「養生費」が含まれていれば、業者が担当してくれるのが一般的です。しかし、この項目がない場合、施主が事前に部屋を空にしておくことが前提となっている可能性があります。当日になって「聞いていない」というトラブルにならないよう、誰が、どこまで(部屋の中での移動か、別の部屋への移動か)を担当するのか、書面で確認しておくと安心です。

コンセントやスイッチプレートの交換も検討する

壁紙が真っ白で新しくなると、これまで気にならなかったコンセントやスイッチのプレートの黄ばみや汚れが、急に目立って見えてしまうことがよくあります。

プレートの交換は、電気工事の資格がなくてもドライバー一本で簡単にできる場合が多く、部品代も数百円程度です。壁紙の張り替えと同時に行えば、細部まで美しい、統一感のある仕上がりになります。リフォーム会社に依頼しても、それほど高額な費用はかかりません。せっかくの機会ですので、プレートの交換も併せて検討することをおすすめします。ステンレス製や木製など、デザイン性の高いプレートに変えるだけで、空間の質感がぐっと上がります。

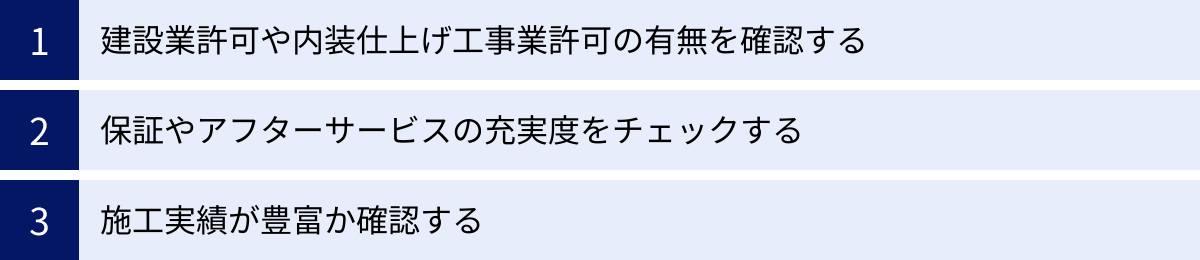

信頼できるリフォーム会社の選び方

壁紙リフォームの成否は、業者選びにかかっていると言っても過言ではありません。技術力が高く、誠実な対応をしてくれる会社を見つけるための3つのポイントをご紹介します。

建設業許可や内装仕上げ工事業許可の有無を確認する

リフォーム工事を行うのに、必ずしも資格や許可が必要なわけではありません。しかし、「建設業許可」は、信頼性を測るための一つの重要な指標となります。

建設業許可は、500万円以上の大規模な工事を請け負うために必要な国の許可制度です。この許可を得るには、経営経験や技術者の在籍、一定の財産的基礎など、厳しい要件をクリアしなければなりません。壁紙リフォーム単体で500万円を超えることは稀ですが、この許可を持っている会社は、それだけしっかりとした経営基盤と技術力があると判断できます。

また、より専門的な許可として「内装仕上げ工事業」の許可もあります。会社のウェブサイトやパンフレットに許可番号が記載されているかを確認してみましょう。

保証やアフターサービスの充実度をチェックする

工事が完了してからの保証やアフターサービスがどのようになっているかは、非常に重要なチェックポイントです。

優良なリフォーム会社は、自社独自の保証制度を設けていることが多いです(例:「施工後1年間の剥がれ保証」など)。また、万が一の施工ミスや欠陥に備える「リフォーム瑕疵(かし)保険」に加入している会社であれば、さらに安心です。この保険に加入していると、もしリフォーム会社が倒産してしまっても、保険法人から補修費用が支払われます。

契約前に、「どのような場合に保証が適用されるのか」「不具合があった場合、どのように対応してくれるのか」を具体的に確認し、保証内容を書面で提示してもらいましょう。

施工実績が豊富か確認する

そのリフォーム会社が、これまでどのような壁紙リフォームを手がけてきたかを確認することも大切です。会社のウェブサイトには、通常「施工事例」や「施工実績」のページがあります。

そこにある写真を見ることで、その会社のデザインセンスや得意なスタイル、技術のレベルなどを推測できます。自分がイメージしているインテリアテイストに近い事例や、自宅と似たような間取りの事例が豊富にあれば、安心して相談できる可能性が高いでしょう。

また、施工事例には、工事金額やお客様の声が掲載されていることもあります。予算感や会社の評判を知る上でも、貴重な情報源となります。たくさんの事例を見て、自分の理想を形にしてくれそうな会社かどうかを見極めましょう。

壁紙リフォームは、住まいの快適性と資産価値を高める素晴らしい投資です。本記事で解説した費用相場、選び方のポイント、注意点を参考に、ぜひ満足のいくリフォームを実現してください。