建設現場や運送業、造園、設備工事など、様々なシーンで活躍するクレーン付きのトラック。多くの人が「ユニック車」という愛称で呼んでいますが、その正式名称や正しい操作方法、必要な免許について正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。

ユニック車は、重量物の「運搬」と「積み下ろし」という二つの作業を一台で完結できる非常に効率的で便利な車両です。しかし、その利便性の裏側には、クレーン操作という専門的な技術と、それに伴う重大な危険性が潜んでいます。一つの操作ミスが、車両の転倒や荷物の落下、感電といった大事故に直結する可能性も否定できません。

この記事では、ユニック車とは一体どのような車両なのかという基本的な知識から、その構造、操作に必要な免許や資格、具体的な操作手順、そして最も重要な安全に使うための注意点まで、網羅的に解説します。これからユニック車の運転や操作に携わる方はもちろん、業務で関わるすべての方が、安全への意識を高め、ユニック車を正しく理解するための一助となれば幸いです。

目次

ユニック車とは?

まずはじめに、「ユニック車」という言葉の定義や由来、そして混同されがちな他の建設機械との違いについて詳しく見ていきましょう。この基本的な知識が、ユニック車を深く理解するための第一歩となります。

正式名称と「ユニック」という名前の由来

私たちが日常的に使っている「ユニック車」という名称は、実は通称であり、正式名称ではありません。法律や行政上の正式な名称は「搭載型トラッククレーン」あるいは「車両積載形トラッククレーン」といいます。これは、トラックのシャシ(車台)にクレーン装置を架装(搭載)した車両、という構造をそのまま表した名称です。

では、なぜ「ユニック」という呼び名がこれほどまでに広く浸透したのでしょうか。その理由は、古河ユニック株式会社が製造・販売する搭載型トラッククレーンの商品名が「ユニック」だからです。同社の製品が市場に登場して以来、その高い性能と信頼性から圧倒的なシェアを獲得し、いつしか商品名が製品カテゴリー全体の代名詞として定着しました。これは、ステープラーを「ホッチキス」(イトーキの商標)、粘着セロハンテープを「セロテープ」(ニチバンの登録商標)と呼ぶのと同じ「商標の普通名称化」という現象です。

ちなみに「ユニック(UNIC)」という名前は、「UNIVERSAL CRANE(ユニバーサル・クレーン)」を語源とする造語であり、「世界中のあらゆる場所で活躍してほしい」という願いが込められています。その名の通り、今やユニック車は日本の産業活動に欠かせない存在として、土木・建築、運送、設備、造園、石材、リサイクルなど、非常に幅広い分野でその力を発揮しています。資材置き場から現場へ建設資材を運び、そのままクレーンで荷下ろしする。あるいは、設置工事が完了した古い機械を吊り上げて回収し、処分場まで運搬する。このように、荷役(荷物の積み下ろし)と運搬を一台でシームレスに行える点が、ユニック車の最大の強みであり、多くの現場で重宝される理由です。

クレーン車や移動式クレーンとの違い

「ユニック車」と「クレーン車」、そして「移動式クレーン」は、いずれもクレーンを備えた車両ですが、その構造や用途には明確な違いがあります。これらの違いを正しく理解することは、現場の状況に応じて適切な車両を選定する上で非常に重要です。

まず、「移動式クレーン」とは、不特定の場所に自走して移動できるクレーンの総称です。したがって、これから説明するユニック車もクレーン車も、法規上はこの「移動式クレーン」のカテゴリーに含まれます。

その上で、「ユニック車」と、一般的に「クレーン車」と呼ばれる車両との違いを見ていきましょう。ここでいう「クレーン車」とは、主にラフテレーンクレーンやオールテレーンクレーンといった、クレーン作業を専門に行うための特殊車両を指します。

| 項目 | ユニック車(搭載型トラッククレーン) | クレーン車(ラフテレーンクレーン等) |

|---|---|---|

| 正式名称 | 車両積載形トラッククレーン | ラフテレーンクレーン、オールテレーンクレーン |

| 主な目的 | 荷物の運搬と積み下ろし | 重量物の吊り上げ作業(揚重) |

| 車両構造 | トラックシャシにクレーンを架装 | クレーン作業専用のシャシ |

| 荷台の有無 | あり | なし |

| 走行性能 | 公道での長距離走行に適している | 不整地や狭い場所での走行性能が高い |

| 運転席 | 走行用とクレーン操作が(基本的に)別 | 走行とクレーン操作を一つの運転席で行う |

| 必要な免許(一例) | 中型/大型免許+小型移動式クレーン等 | 大型特殊免許+移動式クレーン運転士 |

ユニック車(搭載型トラッククレーン)の最大の特徴は、大きな荷台を持っていることです。その主目的はあくまで「荷物を運ぶこと」であり、クレーンはその荷物を効率的に積み下ろしするための補助的な装置と位置づけられます。そのため、高速道路を含めた公道での長距離走行性能に優れており、資材センターから遠隔地の現場へ材料を運ぶといった用途に最適です。

一方、クレーン車(ラフテレーンクレーンなど)には、荷台がありません。その目的は、荷物を運ぶことではなく、重量物を吊り上げて所定の場所に設置する「揚重(ようじゅう)作業」に特化しています。走行するための運転席とクレーンを操作するオペレーションシートが一体化しており、四輪駆動・四輪操舵システムを備えるなど、不整地や狭隘な現場での機動性に優れています。高層ビルの鉄骨建方や、巨大な橋梁の架設、プラント内での重量機械の据え付けなど、より専門的でパワフルな吊り上げ能力が求められる大規模な工事現場で活躍します。

まとめると、「荷物を運ぶのがメインで、クレーンも付いている」のがユニック車、「荷物を吊り上げるのが専門」なのがクレーン車と覚えると分かりやすいでしょう。どちらも移動式クレーンの一種ですが、その役割と得意なフィールドが明確に異なるのです。

ユニック車の主要な構造と機能

ユニック車が持つ便利な機能は、いくつかの主要なパーツの連携によって成り立っています。ここでは、安全な操作に不可欠な「クレーン(ブーム)」「アウトリガー」「PTO」という3つの要素に焦点を当て、それぞれの構造と役割を詳しく解説します。

クレーン(ブーム)

クレーン部分は、ユニック車の象徴ともいえる最も重要なコンポーネントです。一般的に「ブーム」と呼ばれる伸縮式の腕が、荷物を吊り上げて移動させる役割を担います。このブームは、主に3つの基本的な動きを組み合わせて、荷物を目的の場所へと運びます。

- 伸縮(テレスコープ): ブームを油圧の力で出し入れする動きです。これにより、作業半径(クレーンの旋回中心からフックまでの水平距離)を調整します。

- 起伏(きふく): ブームを上下に動かす動きです。これにより、荷物を吊り上げる高さを調整します。

- 旋回: ブームを左右に回転させる動きです。これにより、荷物を吊り上げたまま水平方向に移動させます。

ブームは複数の筒が入れ子式になった構造をしており、その数によって「3段ブーム」「4段ブーム」「5段ブーム」などと呼ばれます。段数が多いほど、より遠く、より高い場所までブームを伸ばすことが可能になりますが、その分クレーン自体の重量が増加します。車両の最大積載量は「車両総重量 − 車両重量」で決まるため、クレーンが重くなると、その分トラックの荷台に積める荷物の重量が減ってしまうというトレードオフの関係があります。そのため、ユニック車を選ぶ際には、必要な作業半径や吊り上げ高と、運びたい荷物の重量のバランスを考慮することが重要です。

ブームの先端には、荷物を直接引っ掛けるための「フック」が取り付けられています。このフックには、吊り上げた荷物の重みでワイヤーが外れてしまうのを防ぐための「外れ止め装置(ハズレどめ)」が必ず付いています。作業前には、この装置が正常に機能するかを必ず確認しなければなりません。また、フックを巻き上げ過ぎてブームの先端に衝突させてしまう事故(過巻き)を防ぐため、一定以上巻き上げると自動的に停止する「過巻防止装置」も重要な安全装置の一つです。

アウトリガー

もしユニック車からアウトリガーを取り除いてしまえば、その利便性は失われ、ただの危険な機械と化してしまいます。アウトリガーは、クレーン作業時における車両の転倒を防止するための、最も重要な安全装置です。

トラックはタイヤで支えられていますが、クレーンで重い荷物を吊り上げ、車体の真横に移動させようとすると、てこの原理で簡単に横転してしまいます。アウトリガーは、車体の側面から地面に向かって張り出す「脚」の役割を果たします。油圧によって力強く地面に接地し、車両の支持面積(支点間の距離)を大幅に広げることで、絶大な安定性を生み出します。これにより、ブームを伸ばして重い荷物を吊っても、車体が傾いたり転倒したりするのを防ぐのです。

アウトリガーは、左右の脚を格納している「本体」部分と、地面に接地する「ジャッキ」部分で構成されています。操作レバーによって、まず本体を水平方向に最大限までスライドさせ、その後ジャッキを垂直に降ろして地面に圧着させます。このとき、地面が柔らかい場合やアスファルトが傷つきやすい場合には、「敷板(しきいた)」と呼ばれる鉄板や強化プラスチック製の板をジャッキの下に敷きます。これにより接地面積がさらに広がり、アウトリガーが地面にめり込んでしまうのを防ぎ、より確実な安定性を確保できます。

アウトリガーには、断面が四角い「角足(かくあし)」タイプが一般的ですが、より高い安定性が得られるH型のものや、車体を高く持ち上げることができる「ハイアウトリガー」など、様々な種類があります。いずれのタイプであっても、その役割は「クレーン作業の土台を築き、転倒事故を防ぐ」という一点に集約されます。アウトリガーを正しく設置することが、安全なクレーン作業の絶対条件といえるでしょう。

PTO(動力取出装置)

クレーンやアウトリガーは、油圧ポンプが生み出す油の圧力によって作動します。では、その油圧ポンプを動かす力はどこから来ているのでしょうか。その答えが「PTO(Power Take Off)」です。日本語では「動力取出装置」と呼ばれます。

PTOは、トラックのエンジンの回転動力を、走行以外の目的(この場合はクレーンの油圧ポンプ)のために取り出すための装置です。通常、エンジンの力はトランスミッションを通じてタイヤに伝わり、車両を走行させます。PTOは、このトランスミッションの内部に組み込まれたギア機構で、運転席にあるスイッチを操作することで、エンジンの動力を油圧ポンプ側へ分岐させることができます。

ユニック車のクレーンを操作する際の手順を簡単に説明すると、まず車両を安全な場所に停車させ、トランスミッションをニュートラルにします。そして、クラッチペダルを踏み込み、運転席にあるPTOスイッチを「入」または「作業」の位置にします。その後、ゆっくりとクラッチを離すと、エンジンの回転がPTOを介して油圧ポンプに伝達され始め、クレーンやアウトリガーを動かすための「油圧」が発生する、という仕組みです。

逆に、作業が終了して走行を再開する際には、必ずPTOスイッチを「切」に戻さなければなりません。PTOを入れたまま走行すると、トランスミッションやPTO装置自体に深刻なダメージを与え、高額な修理費用が発生する可能性があります。PTOは、ユニック車の心臓部であるクレーンに生命を吹き込むための重要な装置であり、その正しい操作方法の習熟は、ユニック車を扱う上での基本中の基本となります。

ユニック車の運転や操作に必要な免許と資格

ユニック車を扱うためには、「公道を運転するための免許」と「クレーンを操作するための資格」という、目的の異なる2種類のライセンスが必要になります。この点を混同してしまうと、無免許運転や無資格操作という重大な法令違反につながる恐れがあるため、正確に理解しておく必要があります。

ユニック車の運転に必要な免許

ユニック車で公道を走行するために必要な運転免許は、その車両の「車両総重量」と「最大積載量」によって決まります。クレーンが付いているからといって、特別な運転免許が必要になるわけではなく、ベースとなっているトラックのサイズに応じた免許が必要となるのです。

日本の運転免許制度は、過去に何度か改正が行われているため、免許の取得時期によって運転できる車両の範囲が異なります。ご自身の免許証を確認し、どの範囲のトラックまで運転できるのかを把握しておくことが重要です。

| 免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 取得可能年齢 |

|---|---|---|---|

| 普通免許 | 3.5トン未満 | 2.0トン未満 | 18歳以上 |

| 準中型免許 | 3.5トン以上 7.5トン未満 | 2.0トン以上 4.5トン未満 | 18歳以上 |

| 中型免許 | 7.5トン以上 11トン未満 | 4.5トン以上 6.5トン未満 | 20歳以上(経験2年) |

| 大型免許 | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 21歳以上(経験3年) |

例えば、街でよく見かける小型のユニック車(通称2t車や3t車)の場合、車両総重量が5トン前後になることが多く、この場合は準中型免許が必要となります。2017年3月11日以前に普通免許を取得した方は、免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」といった記載があり、車両総重量8トン未満まで運転できるため、この範囲のユニック車であれば運転可能です。

中型(通称4t車)や大型のユニック車を運転する場合は、それぞれ中型免許や大型免許が必須となります。中古車などでユニック車を購入・リースする際や、仕事で運転を任される際には、必ず車検証で「車両総重量」と「最大積載量」を確認し、自分の運転免許の区分で運転が許可されている車両かどうかをチェックしましょう。

ユニック車のクレーン操作に必要な資格

運転免許はあくまで公道を走行するためのものです。現場に到着し、クレーン装置を操作して荷物を吊り上げる作業(荷役作業)を行うためには、労働安全衛生法に基づく専門の資格が別途必要になります。この資格は、操作するクレーンの「吊り上げ荷重」によって区分されています。吊り上げ荷重とは、そのクレーンが構造上吊り上げることができる最大の重さのことで、車両の側面などに貼られた銘板(ステッカー)で確認できます。

| 吊り上げ荷重 | 必要な資格・教育 | 資格の種類 |

|---|---|---|

| 5トン以上 | 移動式クレーン運転士免許 | 国家資格(学科・実技試験) |

| 1トン以上 5トン未満 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 技能講習修了証(学科・実技講習) |

| 1トン未満 | 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育 | 特別教育修了(学科・実技教育) |

市場に流通しているほとんどのユニック車は、吊り上げ荷重が5トン未満(特に2.9トン吊りが多い)に設計されています。これは、国家試験である「移動式クレーン運転士免許」よりも取得が容易な「小型移動式クレーン運転技能講習」の資格で操作できるようにするためです。そのため、ユニック車のオペレーターを目指す方の多くは、まずこの技能講習の修了を目指すことになります。

小型移動式クレーン運転技能講習

これは、吊り上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンを操作するために必要な資格です。全国の都道府県労働局長登録教習機関(クレーン学校や自動車教習所など)で受講できます。

講習は、法令や力学に関する知識を学ぶ「学科」と、実際にクレーンを操作する「実技」で構成されており、通常2〜3日間の日程で行われます。所有している免許や資格によって一部科目が免除される場合があります。講習の最後に修了試験があり、これに合格すると「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」が交付され、晴れて対象のクレーンを操作できるようになります。

玉掛け技能講習

クレーン操作において、見落としてはならないもう一つの重要な資格が「玉掛け(たまがけ)」です。玉掛けとは、クレーンのフックに荷物を掛けたり、外したりする一連の作業を指します。いくらクレーンの操作資格を持っていても、この玉掛け作業を行うためには、原則として別途「玉掛け」の資格が必要になります。

荷物の重心を正確に見極め、形状や重さに合った適切な吊り具(ワイヤーロープ、スリングベルト、シャックルなど)を選定し、安全にフックに装着する。この玉掛け作業の良し悪しが、吊り荷の安定性を左右し、安全なクレーン作業の根幹を支えます。玉掛けの失敗は、荷物の落下という最も恐ろしい事故に直結するため、非常に専門性の高い技能が求められます。

この資格も吊り上げる荷物の重さによって区分されます。

- 制限荷重1トン以上: 玉掛け技能講習の修了が必要

- 制限荷重1トン未満: 玉掛けの業務に係る特別教育の修了が必要

ユニック車のオペレーターが一人で荷物の掛け外しからクレーン操作まで全てを行う場合、「小型移動式クレーン運転技能講習」と「玉掛け技能講習」の両方の資格を保有している必要があります。これらは安全な作業に不可欠な「車の両輪」と覚えておきましょう。

ユニック車の主な種類

一口にユニック車と言っても、クレーンの取り付け位置やアウトリガーの機能によって、いくつかの種類に分類されます。それぞれの特徴を理解することで、用途や現場の状況に最も適した車両を選ぶことができます。ここでは代表的な3つのタイプをご紹介します。

キャブバッククレーン(標準タイプ)

「キャブバッククレーン」は、その名の通り、運転席(キャブ)のすぐ後ろ(バック)にクレーンが設置されているタイプです。街で見かけるユニック車のほとんどがこのタイプであり、最も標準的で普及しているモデルといえます。

このタイプの最大のメリットは、車両の前方に重量物であるクレーンが配置されるため、走行時の前後重量バランスが良く、安定した走行性能を確保しやすい点です。また、クレーンが前にあることで、荷台のスペースを最大限に活用でき、長尺の荷物も積みやすいという利点があります。クレーン操作時においても、運転席に近い位置からブームが伸びるため、車両前方の荷物を吊る際には非常に効率的です。

一方で、車両の後方ぎりぎりの位置にある荷物を吊る場合や、トラックの後ろにピッタリと寄せて作業したい場合には、ブームを車体後方まで大きく旋回させ、長く伸ばす必要があります。しかし、その汎用性の高さから、一般的な建築資材の運搬、設備機器の搬入・搬出、産業廃棄物の回収など、あらゆる業種でオールマイティに活躍できるのが、このキャブバッククレーンの強みです。ほとんどの用途において、この標準タイプが第一の選択肢となるでしょう。

ハイアウトリガータイプ

「ハイアウトリガータイプ」は、標準的なアウトリガーに加えて、車体をより高く持ち上げる(ジャッキアップする)ことができる特殊なアウトリガーを装備したモデルです。見た目は標準タイプと似ていますが、その能力は大きく異なります。

通常のアウトリガーの目的は、あくまで車体を安定させ、水平を保つことです。しかし、ハイアウトリガーは、地面からタイヤが大きく浮き上がるほど強力に車体を持ち上げ、意図的に車体を傾けることも可能です。この機能が、特定の作業において絶大な効果を発揮します。

例えば、建設機械や車両を荷台に積み込む際です。通常は道板(あゆみ板)を荷台に掛けて自走で載せますが、車高の低い機械や重量のある機械では、道板の角度が急になりすぎて危険が伴います。ここでハイアウトリガーを使い、トラックの前方を高く持ち上げて車体を後方に傾けることで、道板の角度を緩やかにし、安全かつスムーズに積み下ろし作業ができます。

また、傾斜地での作業においても、ハイアウトリガーは非常に有効です。左右のアウトリガーの突き出し量を調整することで、急な坂道でも車体を完全に水平に保つことができ、安全なクレーン作業の条件を整えることができます。その他、タイヤ交換や、不整地でスタックした際の脱出など、クレーン作業以外の場面でも役立つため、解体業、林業、造園業、重機回送など、厳しい環境下での作業が多い業種で特に重宝されています。構造が複雑な分、価格は高くなる傾向にありますが、その多機能性が作業の幅を大きく広げてくれます。

荷台内架装タイプ

「荷台内架装タイプ」は、キャブバッククレーンとは対照的に、クレーンをトラックの荷台部分、多くは荷台の最後部に設置したタイプです。リアクレーンとも呼ばれます。

このタイプの最大のメリットは、車両後方での作業性に優れている点です。例えば、電柱の建柱作業や、道路脇の看板設置、トレーラーに積んだ荷物の積み下ろしなど、トラックの後端ぎりぎりでクレーン作業を行いたい場合に非常に有利です。キャブバッククレーンのように、ブームを180度旋回させる必要がないため、迅速かつ効率的な作業が可能です。また、クレーンを格納した際の車両の全長を、キャブバッククレーンよりも短く抑えられるというメリットもあります。

しかし、デメリットも存在します。最も大きいのは、クレーン装置が荷台スペースの一部を占有してしまうことです。そのため、積載できる荷物の長さや量に制約が生まれます。また、重量物であるクレーンが車両の後端に集中するため、空車時の走行安定性、特に後輪への負荷やハンドリングには注意が必要です。

このように、荷台内架装タイプは汎用性という点ではキャブバッククレーンに劣りますが、その特性が活きる特定の専門分野、例えば電気工事、看板業、墓石業、プレハブ設置業などにおいて、なくてはならない存在として活躍しています。作業内容が後方作業に特化している場合に、最適な選択肢となるでしょう。

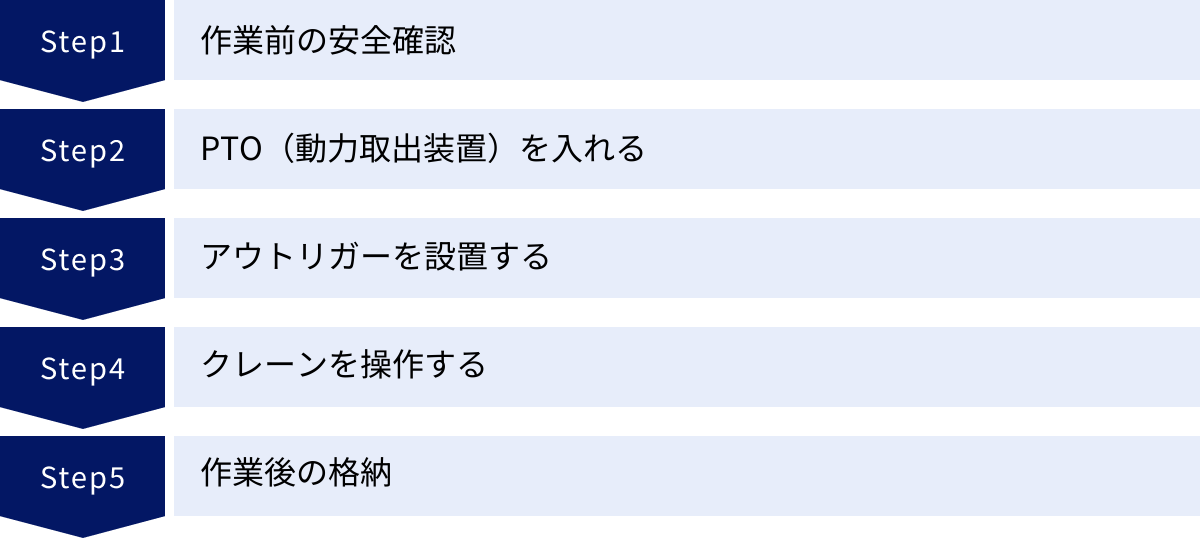

ユニック車の操作方法5ステップ

ユニック車のクレーン操作は、正しい手順を守ることが安全の基本です。ここでは、初心者が一連の作業を安全に行えるよう、最も基本的な操作の流れを5つのステップに分けて具体的に解説します。

① 作業前の安全確認

クレーン作業における全ての事故は、作業前の確認不足から始まるといっても過言ではありません。 エンジンをかける前に、まず車両の周りを一周し、安全な作業の妨げとなるものがないかを入念にチェックする習慣をつけましょう。

【主な確認項目】

- 作業エリアの状況: 地盤は固く水平か。傾斜や凹凸はないか。頭上に電線や建物のひさしなどの障害物はないか。

- 車両・クレーンの外観: タイヤの空気圧は正常か。クレーン本体やアウトリガーに油漏れや損傷、ボルトの緩みはないか。

- ワイヤーロープの状態: 摩耗、素線切れ(ワイヤーを構成する細い線が切れている状態)、キンク(ねじれや折れ曲がり)はないか。

- フックの状態: フック本体に変形や亀裂はないか。外れ止め装置はスムーズに動き、確実にロックされるか。

- 安全装置の確認: 過負荷防止装置(モーメントリミッタ)や過巻防止装置の電源が入っているか、正常に機能するかを確認します。

- 作動油の量: リザーバータンクのゲージを見て、規定量の作動油が入っているかを確認します。

これらの日常点検(作業開始前点検)は、法律で義務付けられているだけでなく、自分自身と同僚の命を守るための最も重要な手順です。少しでも異常を発見した場合は、絶対に作業を開始せず、責任者に報告し、適切な処置を行ってください。

② PTO(動力取出装置)を入れる

作業前の安全確認が完了したら、いよいよクレーンに動力を供給します。前述の通り、PTO(動力取出装置)を正しく操作することが不可欠です。

【PTO操作手順】

- 車両を完全に停止させ、パーキングブレーキを確実にかけます。

- トランスミッションのシフトレバーがニュートラルの位置にあることを確認します。

- マニュアル車の場合は、クラッチペダルを床までしっかりと踏み込みます。

- 運転席にあるPTOスイッチを「入」または「作業」の位置に倒します。インジケーターランプが点灯することを確認します。

- マニュアル車の場合は、ゆっくりと静かにクラッチペダルを離します。

この操作により、エンジンの動力が油圧ポンプに伝わり、クレーンを動かす準備が整います。PTOを入れる際に「ガリガリ」といった異音がする場合は、クラッチが完全に切れていないか、操作が早すぎる可能性があります。無理に操作せず、一度クラッチを踏み直してから再度試みましょう。走行中にPTOを操作することは、トランスミッションの重大な故障につながるため、絶対に行ってはいけません。

③ アウトリガーを設置する

PTOを入れて油圧が確保できたら、次は車両を安定させるためのアウトリガーを設置します。転倒事故を防ぐための最重要プロセスです。

【アウトリガー設置手順】

- 車両の側面にある操作レバー、またはラジコンを操作して、アウトリガーの脚を左右ともに最大限まで張り出します。中途半端な張り出しは、かえって不安定になるため厳禁です。

- 張り出した脚の真下(ジャッキが接地する位置)に、敷板を設置します。地盤がコンクリートのように固い場合でも、敷板を使用するのが原則です。これにより、接地圧が分散され、安定性が向上します。

- 操作レバーでジャッキを降ろし、地面に圧着させます。このとき、車体が少し持ち上がり、タイヤのサスペンションの遊びがなくなる(タイヤが地面からわずかに浮くか、軽く接する)程度までしっかりと接地させます。

- 車両に備え付けられている水平器(水準器)を確認し、車体が前後左右に傾いていないか、完全に水平になっていることを確認します。傾いている場合は、ジャッキの高さを微調整して水平を出します。

アウトリガーの設置を怠ったり、不完全な状態で行ったりすることは、転倒事故の直接的な原因となります。面倒くさがらず、常に「最大張り出し・敷板使用・完全接地・水平確認」を徹底してください。

④ クレーンを操作する

車体が万全に安定したら、いよいよクレーン操作に移ります。現在のユニック車は、オペレーターが安全な場所から全体を見渡しながら操作できるラジコン(無線操縦装置)が主流ですが、基本的な操作概念は車両備え付けのレバー式も同じです。

【クレーン操作の基本】

- 操作の原則: すべての操作は「ゆっくり、滑らかに」行います。急激なレバー操作は、吊り荷が大きく揺れる「荷振れ」を引き起こし、非常に危険です。

- 基本動作: ブームの「伸縮(伸ばす/縮める)」「起伏(上げる/下げる)」「旋回(右/左)」の3つの動きを、一つずつ確実に行います。慣れないうちは、複数の動作を同時に行う「複合操作」は避けましょう。

- 吊り上げの鉄則: 荷物を吊り上げる際は、必ずフックを荷物の重心の真上に移動させてから、ワイヤーを垂直に巻き上げます。フックが斜めの状態で吊り上げる「斜め吊り」や、荷物を引きずる「横引き」は、クレーンに想定外の負荷をかけ、荷振れや転倒の原因となるため、絶対に禁止です。

- 周囲の確認: ブームを動かす前には、必ずその動作方向に人や障害物がないかを目視で確認します。特に旋回時は、死角が生まれやすいので注意が必要です。

- 合図の徹底: 玉掛け作業者と連携して作業する場合は、事前に定めた手合図や声かけを徹底し、互いの意思疎通を確実に図ります。

操作中は常に吊り荷と周辺状況から目を離さず、少しでも危険を感じたらすぐに操作を中断する勇気が重要です。

⑤ 作業後の格納

全てのクレーン作業が完了したら、走行できる状態に戻すための格納作業を行います。この最終ステップでの確認漏れが、思わぬ走行中の事故につながることがあります。

【格納手順】

- クレーンの格納: ブームを完全に縮め、所定の格納位置(通常は車両前方のブームレスト)に正確に戻します。フックも規定の位置にしっかりと固定します。

- アウトリガーの格納: ジャッキを完全に上げてから、張り出した脚を車体側に完全に収納します。設置した敷板の回収を忘れないようにしましょう。

- PTOを「切」にする: クラッチペダルを踏み込み、PTOスイッチを「切」にします。インジケーターランプが消灯したことを確認してから、クラッチを離します。

- 最終確認: 車両を発進させる前に、必ずもう一度、車外に出て目視で確認します。クレーンは正しく格納されているか、アウトリガーは完全に出っ張りなく収納されているか、敷板などの道具を置き忘れていないか。この「降りて確認」の一手間が、アウトリガーを出しっぱなしで走行するなどの重大事故を防ぎます。

これらの5つのステップを、常に安全第一で実行することが、プロのユニック車オペレーターとしての責務です。

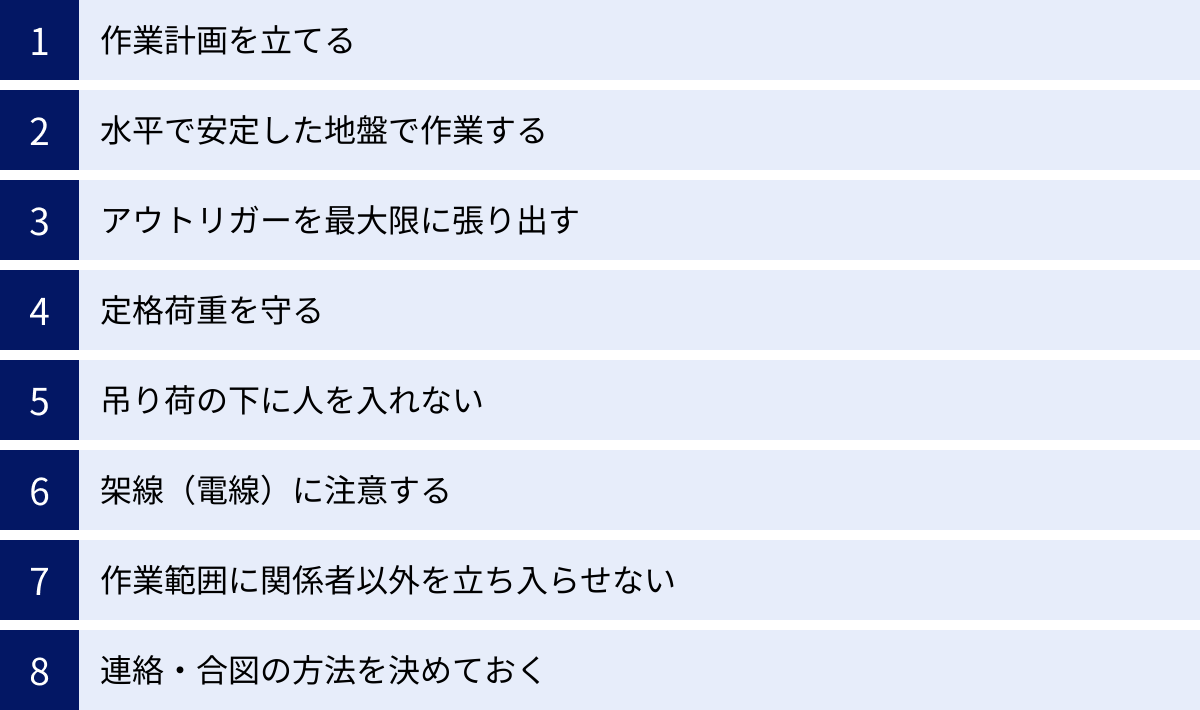

ユニック車を安全に操作するための8つの注意点

ユニック車は非常に便利な機械ですが、一歩間違えれば重大な労働災害を引き起こす危険な機械でもあります。ここでは、法令(クレーン等安全規則)にも定められている、特に重要な8つの安全上の注意点を解説します。これらは、全てのオペレーターが心に刻むべき鉄則です。

① 作業計画を立てる

安全な作業は、緻密な計画から始まります。 その日の作業に取り掛かる前に、必ず作業計画を立て、関係者間で共有することが重要です。

計画には、「何を(吊り荷の重量、形状)」「どこからどこへ(作業半径、吊り上げ高さ)」「どのように(作業手順、人員配置)」といった情報を盛り込みます。特に、吊り荷の正確な重量を把握することは不可欠です。重量が不明な場合は、安易に吊り上げず、必ず確認する手段を講じなければなりません。

そして、その作業が使用するユニック車の能力の範囲内であるかを、「定格総荷重表」(性能表)で確認します。定格総荷重表には、作業半径(ブームの長さ)とブームの角度に応じて吊り上げ可能な荷重が細かく記載されています。計画段階で「この作業は安全に行える」という裏付けを取ることが、無謀な作業による事故を防ぐ第一歩です。

② 水平で安定した地盤で作業する

ユニック車の転倒事故の多くは、不適切な設置場所が原因で発生しています。クレーン作業の絶対条件は、固く締まった水平な地盤上で行うことです。

傾斜地や、雨上がりのぬかるんだ地面、埋め戻したばかりの軟弱な地盤などは、アウトリガーが沈み込んだり、車体が傾いたりする原因となり、極めて危険です。やむを得ずそのような場所で作業する場合は、厚い鉄板を広範囲に敷くなどの養生を徹底し、通常以上に慎重な作業が求められます。

見た目では固そうに見えるアスファルトでも、夏場の高温下では柔らかくなり、アウトリガーの荷重で陥没することがあります。どのような地盤であっても、アウトリガーの下には必ず敷板を使用することを原則としましょう。

③ アウトリガーを最大限に張り出す

アウトリガーは、車両の安定性を確保するための命綱です。操作のセクションでも触れましたが、安全上の注意点として改めて強調します。アウトリガーは、必ず左右ともに「最大限」まで張り出してください。

「少しだけ吊るから」「スペースが狭いから」といった理由で、アウトリガーを中途半端にしか張り出さないのは絶対にやめてください。中途半端な張り出しは、支持基底面(アウトリガーの接地点を結んだ面積)が狭くなるため、安定性が著しく低下します。場合によっては、アウトリガーを全く使用しない状態よりも危険になることさえあります。これは、転倒の支点がタイヤからアウトリガーの先端に移ることで、より小さな力で転倒してしまう可能性があるためです。スペースがなくて最大限張り出せない場合は、その場所でのクレーン作業は原則として禁止です。

④ 定格荷重を守る

クレーンの能力を超えた荷物を吊り上げる「過負荷(オーバーロード)」は、転倒やクレーンの破損に直結する最も危険な行為です。

注意すべきは、ユニック車の「吊り上げ荷重2.9t」といったスペックは、あくまで「作業半径が最も小さい、ごく限られた条件下での最大値」であるという点です。実際に吊れる重さ(定格荷重)は、作業半径(フックの位置)が遠くなるにつれて急激に減少します。例えば、作業半径1.5mで2.9t吊れるクレーンでも、作業半径が7mになれば300kg程度しか吊れなくなる、といった具合です。

現在のクレーンには、過負荷を検知して警報を発し、自動的に停止させる「過負荷防止装置(モーメントリミッタ)」が標準装備されています。しかし、この装置を過信したり、ましてや安全装置を意図的に解除したりすることは絶対にあってはなりません。常に定格総荷重表を意識し、作業半径と吊り荷の重量に余裕を持った作業を心がけてください。

⑤ 吊り荷の下に人を入れない

「吊り荷の下に、絶対に入るな、入らせるな」。 これは、クレーン作業に関わる全ての人が守るべき、最も基本的かつ絶対的なルールです。

万が一、ワイヤーが切れたり、玉掛けが外れたりして荷物が落下した場合、その下に人がいれば死亡または重篤な傷害につながります。クレーンで荷物を吊り上げている間は、その吊り荷の直下はもちろん、荷振れによって影響が及ぶ可能性のある範囲内も全て立入禁止としなければなりません。たとえ自分がオペレーターであっても、吊り荷の下を通過するような操作は厳禁です。

⑥ 架線(電線)に注意する

クレーン作業におけるもう一つの重大災害が、電線への接触による感電事故です。ブームを伸ばした際に、意図せず高圧線や特別高圧線にブームやワイヤーが近づき、アーク放電によって感電するケースが後を絶ちません。感電は、オペレーターだけでなく、車両に触れていた周囲の作業者をも巻き込む大惨事となります。

作業前には必ず上空の安全確認を行い、電線の位置と高さを把握してください。法令では、電線の電圧に応じてクレーンとの間に保たなければならない安全な離隔距離が定められています。もし、規定の距離を保つことが難しい場合は、絶対に作業を開始せず、管轄の電力会社に連絡して、電線に絶縁性の防護管を取り付けてもらうなどの対策を依頼する必要があります。

⑦ 作業範囲に関係者以外を立ち入らせない

クレーン作業は、公道や工事現場など、不特定多数の人が行き交う場所で行われることも少なくありません。作業に集中するあまり、通行人や他の作業車両など、第三者の接近に気づかない危険性があります。

これを防ぐため、クレーンの作業範囲(ブームが旋回する範囲や吊り荷が移動する範囲)をカラーコーンやトラロープ、バリケードなどで明確に区画し、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講じなければなりません。必要に応じて、監視員や誘導員を配置し、歩行者や車両の安全を確保することも重要です。

⑧ 連絡・合図の方法を決めておく

クレーン作業は、多くの場合、クレーンを操作する運転者と、荷物にワイヤーを掛ける玉掛け作業者の共同作業で行われます。この二者の円滑なコミュニケーションが、安全な作業の鍵を握ります。

作業開始前に、必ず「クレーン運転合図」の方法を打ち合わせ、統一しておきましょう。手合図、笛、トランシーバーなど、現場の状況(騒音、距離など)に応じた最適な方法を選びます。合図者は一人に定め、運転者はその一人の合図だけに従うのが原則です。「多分こうだろう」「言わなくても分かるだろう」といった曖昧な判断は、誤操作や事故の原因となります。常に明確な合図を送り、確実に確認し合うことを徹底してください。

ユニック車の代表的なメーカー3選

日本国内で搭載型トラッククレーンを製造・販売している主要なメーカーは限られています。ここでは、業界を牽引する代表的な3社をピックアップし、それぞれの特徴をご紹介します。各社とも長年の歴史と技術力で、日本の物流と建設を支えています。

① 古河ユニック株式会社

「ユニック」の商標を持つ、搭載型トラッククレーンのパイオニアであり、トップシェアを誇るメーカーです。1961年に日本初のトラック搭載型クレーン「UNIC100」を開発して以来、常に業界をリードし続けてきました。その圧倒的なブランド力と信頼性は、多くのユーザーから絶大な支持を得ています。

【特徴】

- 高いブランド力とシェア: 「ユニック車」という言葉を定着させた実績が示す通り、その知名度と市場シェアは群を抜いています。

- 豊富なラインナップ: 小型から大型まで、多種多様なニーズに応える幅広い製品群を展開。標準的なモデルはもちろん、環境配慮型や特殊仕様のクレーンも揃っています。

- 先進の安全・操作技術: オペレーターの視点で開発された連動ラジコン「JOY」や、各種安全装置の高度化など、常に安全性と操作性の向上を追求しています。(参照:古河ユニック株式会社 公式サイト)

- 充実したサービス網: 全国に広がる販売・サービスネットワークにより、購入後のサポートやメンテナンス体制も万全で、安心して使用し続けられます。

「ユニックといえば古河ユニック」と言われるほどの存在であり、初めてユニック車を導入する際にも、まず検討すべきメーカーの一つと言えるでしょう。

② 株式会社タダノ

世界的な建設用クレーンメーカーとして名を馳せる株式会社タダノも、搭載型トラッククレーンの分野で高いシェアを持っています。同社では、このカテゴリーの製品を「カーゴクレーン」という名称で展開しており、その鮮やかな青いブームはタダノ製品の象徴として広く知られています。

【特徴】

- 世界水準の技術力: ラフテレーンクレーンやオールテレーンクレーンなど、大型クレーン開発で培った世界トップクラスの技術力が、カーゴクレーンにも活かされています。

- 高い安全性と品質: 「Lifting Equipment(LE)」という思想のもと、安全性、品質、効率性を追求。独自の過負荷制限装置(AML)など、高度な安全技術に定評があります。

- 環境性能への配慮: 静音設計や低燃費作動など、環境負荷を低減する技術開発にも積極的に取り組んでいます。(参照:株式会社タダノ 公式サイト)

グローバルメーカーならではの堅牢な作りと、先進の安全思想が融合したタダノのカーゴクレーンは、性能と信頼性を重視する多くのプロフェッショナルから選ばれています。

③ 新明和工業株式会社

ダンプトラックやごみ収集車、テールゲートリフタなど、「特装車」の分野で非常に高い技術力とシェアを持つ新明和工業株式会社も、搭載型トラッククレーンを製造しています。同社では「積載形クレーン」という名称で製品を展開しています。

【特徴】

- 特装車メーカーとしての総合力: クレーン単体だけでなく、トラックのシャシや荷台を含めた車両全体としての使いやすさ、耐久性を追求した設計が強みです。

- 堅実な作りと耐久性: 過酷な使用環境に耐えうる、質実剛健な製品作りに定評があります。長年にわたる特装車開発で培われたノウハウが、高い信頼性を生み出しています。

- ユーザー目線の機能性: 独自の安全機能や、メンテナンスのしやすさなど、実際に使用するオペレーターの視点に立った細やかな配慮がなされています。(参照:新明和工業株式会社 公式サイト)

他の特装車と合わせて導入を検討する場合など、車両トータルでのソリューションを求めるユーザーにとって、新明和工業は力強いパートナーとなるでしょう。

| メーカー名 | 主な製品名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 古河ユニック株式会社 | ユニッククレーン | 業界のパイオニア、高いブランド力とシェア、豊富なラインナップ、先進の安全技術 |

| 株式会社タダノ | カーゴクレーン | 世界的なクレーン技術、高い安全性と環境性能、グローバル基準の品質 |

| 新明和工業株式会社 | 積載形クレーン | 特装車メーカーとしての総合力、高い耐久性と信頼性、ユーザー目線の使いやすさ |

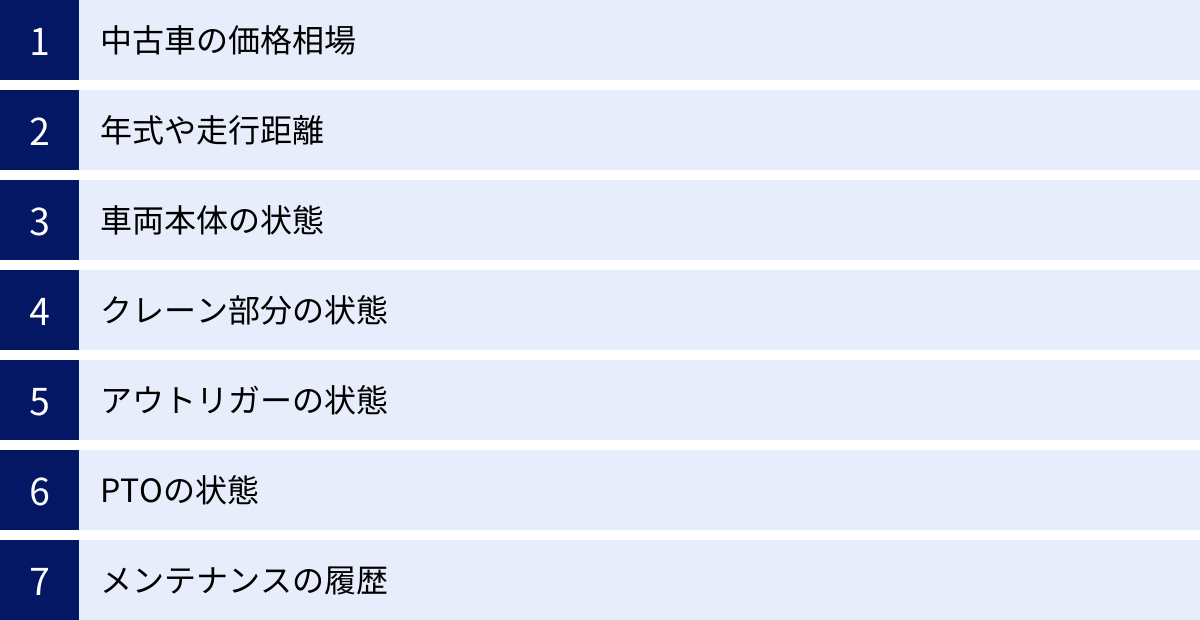

中古ユニック車を購入する際のチェックポイント

ユニック車は新車価格が高価なため、中古車での購入を検討するケースも少なくありません。しかし、トラック部分とクレーン部分という二つの要素を持つため、通常のトラック以上に確認すべき点が多くあります。ここでは、中古ユニック車選びで失敗しないための重要なチェックポイントを解説します。

中古車の価格相場

中古ユニック車の価格は、非常に幅広いレンジにわたります。価格を決定する主な要因は以下の通りです。

- 車両サイズ: 2tクラス、4tクラス(中型)、10tクラス(大型)など、ベースとなるトラックの大きさ。

- 年式・走行距離: トラック部分のコンディションを示す基本的な指標。

- クレーンの仕様: ブームの段数(長いほど高価)、ラジコンの有無(ラジコン付きは高価)、吊り上げトン数。

- 車両全体のコンディション: 錆や腐食の程度、エンジンやクレーンの状態。

一概には言えませんが、小型で年式の古いものであれば100万円台から見つかる一方、高年式で大型、高機能なクレーンを搭載したモデルでは1,000万円を超えることも珍しくありません。 まずは中古車情報サイトや専門店で、希望する仕様の車両がどのくらいの価格帯で取引されているのか、大まかな相場観を掴むことが大切です。

年式や走行距離

トラック部分の寿命を判断する上で基本となるのが年式と走行距離です。一般的に、商用トラックは乗用車よりも頑丈に作られていますが、走行距離が50万km、100万kmと伸びるにつれて、エンジンやトランスミッション、足回りなどの主要部品に疲労が蓄積してきます。

年式が古い車両の場合は、現在の排ガス規制(NOx・PM法など)に適合しているかも重要なポイントです。規制対象地域(首都圏、関西圏、愛知・三重圏など)で登録・使用できない可能性があるため、必ず確認が必要です。また、部品の供給が終了している可能性も考慮に入れましょう。

車両本体の状態

実車を確認する際は、まず車両の骨格であるシャシ(フレーム)の状態をチェックします。特に、フレームに深刻な錆や腐食がないかは入念に見てください。沿岸部や降雪地帯で使用されていた車両は、融雪剤の影響で錆が進行しているケースが多いため注意が必要です。

次に、エンジンをかけてみて、異音や異常な振動、白煙や黒煙が出ていないかを確認します。エンジンルームや車両の下を覗き込み、オイルや冷却水が漏れている箇所がないかもチェックしましょう。キャビン(運転席)内も、シートの破れや電装系(エアコン、パワーウィンドウなど)の動作不良がないかを確認します。

クレーン部分の状態

中古ユニック車選びで最も重要なのが、クレーン部分のコンディションチェックです。クレーンの修理は高額になることが多いため、慎重に確認する必要があります。

- ブーム: 伸縮や起伏の動作がスムーズか、異音やガタつきがないか。ブームの表面に亀裂や大きな凹み、不自然な溶接修理の跡がないかを目視で確認します。

- 旋回部分: ブームを少し伸ばした状態で、手で左右に揺すってみて、旋回ギアや旋回ベアリングに大きなガタがないかを確認します。ガタが大きいと、精密な操作が難しく、修理費用も高額になります。

- 油圧系統: ブームやアウトリガーを動かす油圧シリンダーのロッド部分からオイルが漏れていないかを確認します。オイルシールが劣化している可能性があります。

- ワイヤーロープ: 摩耗や素線切れ、キンク(折れ曲がり)がないかチェックします。ワイヤーは消耗品ですが、交換には費用がかかります。

アウトリガーの状態

クレーン作業の安全を支えるアウトリガーも重要なチェックポイントです。左右の張り出し、ジャッキの上下動作がスムーズに行えるか、実際に動かして確認します。途中で引っかかったり、異音がしたりしないかを確認しましょう。アウトリガー本体やジャッキ部分に曲がりや変形がないか、油圧シリンダーからオイル漏れがないかもしっかりと確認してください。

PTOの状態

クレーンの動力源であるPTOが正常に作動するかも必ずチェックします。エンジンをかけ、クラッチを踏んでPTOのスイッチを入れた際に、スムーズに作動するか、異音や異常な振動が発生しないかを確認します。PTOの不具合も修理には手間と費用がかかります。

メンテナンスの履歴

可能であれば、過去のメンテナンス履歴がわかる「定期点検記録簿」を確認させてもらいましょう。特に、法律で義務付けられているクレーンの年次点検が定期的に実施されているかは、その車両がどれだけ大切に扱われてきたかを知る上で非常に重要な指標となります。記録簿があれば、過去の大きな修理歴や主要部品の交換歴も把握でき、購入後のリスクを判断する貴重な材料となります。

これらのポイントを一人で全て確認するのは難しいかもしれません。中古ユニック車の購入は、信頼できる実績豊富な販売店を選び、専門知識のあるスタッフに相談しながら進めることを強くおすすめします。

まとめ

この記事では、「ユニック車」について、その正式名称や由来といった基本的な知識から、主要な構造、必要な免許・資格、種類、具体的な操作方法、そして安全に利用するための数々の注意点に至るまで、幅広く掘り下げて解説しました。

ユニック車は、重量物の「運搬」と「荷役」を一台でこなす、極めて効率的で日本の産業に不可欠な車両です。その利便性の高さから、建設、物流、造園、設備工事といった多岐にわたる現場で、日々その能力を発揮しています。

しかし、その多機能性の裏には、クレーン操作という専門的な技術と、それに伴う大きな責任が常に存在します。一つの判断ミスや操作の誤りが、車両の転倒や荷物の落下といった、人命に関わる重大な事故を引き起こす可能性があることを、決して忘れてはなりません。

ユニック車の真価は、安全という土台の上でこそ最大限に発揮されます。 これからユニック車を扱う方は、まずベース車両の運転に必要な「運転免許」と、クレーン操作および玉掛け作業に必要な「技能講習修了証」を確実に取得することがスタートラインです。そして、日々の業務においては、作業前の入念な点検、作業計画の策定、そして定格荷重の遵守や立入禁止措置といった安全ルールを徹底することが、何よりも重要です。

本記事が、ユニック車に関わるすべての方々にとって、その構造と機能を深く理解し、安全への意識を新たにするための一助となれば幸いです。正しい知識と確実な安全対策を身につけ、ユニック車という頼れるパートナーと共に、日々の業務を安全かつ効率的に遂行していきましょう。