近年、ニュースや新聞で「脱炭素社会」という言葉を目にする機会が急増しました。これは、地球温暖化という全人類的な課題に対応し、持続可能な未来を築くための世界的な潮流です。しかし、「脱炭素社会とは具体的にどのような社会なのか」「なぜ今、それが必要なのか」「私たちの生活にどう関係するのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、脱炭素社会の基本的な概念から、世界や日本の具体的な取り組み、そして企業や私たち一人ひとりができることまで、幅広く、そして分かりやすく解説します。脱炭素社会への理解を深めることは、これからの時代を生きる上で不可欠な知識となるでしょう。

目次

脱炭素社会とは

脱炭素社会とは、地球温暖化の主な原因である温室効果ガス(Greenhouse Gas、以下GHG)、特に二酸化炭素(CO2)の排出量を実質的にゼロにする社会のことを指します。ここで重要なのは「実質的にゼロ」という点です。これは、人間の経済活動や日常生活に伴うCO2排出を完全に無くすという意味ではありません。

どうしても排出されてしまうCO2の量と、森林などによる吸収量や、科学技術によってCO2を回収・貯留する量を差し引いて、合計(ネット)でゼロにすることを目指す考え方です。この状態は「カーボンニュートラル」とも呼ばれます。

脱炭素社会の実現は、単にエネルギー源を化石燃料から再生可能エネルギーに転換するだけに留まりません。それは、私たちの社会システム全体にわたる、非常に大規模で根本的な変革を意味します。具体的には、以下のような多岐にわたる分野での変革が求められます。

- エネルギー分野: 石炭や石油、天然ガスといった化石燃料に依存した発電から、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスといった再生可能エネルギーを主力電源とするエネルギーシステムへの転換が不可欠です。これにより、電力系統の安定化技術や大規模な蓄電技術の開発も同時に進める必要があります。

- 産業分野: 製造業、特に鉄鋼や化学、セメントといった多くのCO2を排出する産業では、製造プロセスの抜本的な見直しが求められます。水素を活用した製鉄技術(水素還元製鉄)や、CO2を回収して再利用・貯留する「CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)」技術、さらには製品のライフサイクル全体で環境負荷を低減するサーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行が重要となります。

- 運輸分野: ガソリン車やディーゼル車から、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)へのシフトが加速します。同時に、公共交通機関の利用促進、MaaS(Mobility as a Service)のような新しい移動サービスの普及、自転車や徒歩といった環境負荷の低い移動手段が見直され、都市の交通インフラそのものも変化していくでしょう。物流においても、トラック輸送から鉄道や船舶輸送へ転換するモーダルシフトや、共同配送による効率化が進められます。

- 家庭・業務分野: 建物の断熱性能を高め、エネルギー消費を抑えるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)が標準となります。照明のLED化や高効率な省エネ家電への買い替え、エネルギーを賢く管理するHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)やBEMS(ビル・エネルギー・マネジメント・システム)の導入が一般化します。

- ライフスタイル: 私たち一人ひとりの意識や行動も大きな要素です。モノを大量に生産・消費・廃棄する社会から、必要なモノを長く大切に使い、シェアリングやリサイクルを基本とするライフスタイルへの転換が求められます。食生活においても、生産・輸送過程でのCO2排出が少ない地産地消や、食品ロスを削減する意識が重要になります。

このように、脱炭素社会は、気候変動という危機への対応策であると同時に、技術革新や新たな産業を創出し、より持続可能で質の高い生活を実現するための壮大な社会変革のビジョンなのです。それは決して一部の専門家や政府だけの課題ではなく、企業活動から個人の暮らしに至るまで、社会のあらゆる主体が関わる包括的な取り組みと言えるでしょう。

カーボンニュートラルとの違い

「脱炭素社会」と共によく使われる言葉に「カーボンニュートラル」があります。この二つの言葉はしばしば同じような意味で使われますが、厳密にはニュアンスや焦点が異なります。これらの違いを理解することは、脱炭素に向けた世界の動向を正しく把握する上で非常に重要です。

結論から言えば、「カーボンニュートラル」が温室効果ガスの排出と吸収・除去が釣り合った「状態」やその達成に向けた「目標」を指すのに対し、「脱炭素社会」はその目標が達成された、あるいはその達成を前提とした社会全体の「あり方」や「システム」という、より広範で包括的なビジョンを指します。

それぞれの言葉の定義と関係性を、より詳しく見ていきましょう。

- カーボンニュートラル(Carbon Neutrality):

- 焦点: 温室効果ガス(特にCO2)の「収支」にあります。

- 定義: 人為的な活動によって排出される温室効果ガスの量から、植林や森林管理による吸収量、さらにはCCUS(二酸化炭素回収・利用・貯留)といった技術による除去量を差し引いた合計値を「ゼロ(ネットゼロ)」にすることです。

- 位置づけ: 「2050年までにカーボンニュートラルを実現する」というように、特定の目標年を設定して達成を目指す具体的なターゲットとして使われることが多いです。これは、脱炭素社会という大きなビジョンへ至るための、測定可能で重要なマイルストーン(中間目標)と位置づけられます。

- 脱炭素社会(Decarbonized Society):

- 焦点: 社会経済活動全体の「構造」や「システム」にあります。

- 定義: カーボンニュートラルを達成することを前提として、化石燃料への依存から完全に脱却し、再生可能エネルギーや持続可能な資源利用が社会の基盤となっている状態を指します。エネルギーシステム、産業構造、交通システム、都市設計、さらには人々のライフスタイルまで、社会のあらゆる側面が変革された後の姿です。

- 位置づけ: カーボンニュートラルという目標を達成した先に描かれる、持続可能な社会の理想像、あるいはその社会を構築していく長期的なプロセスそのものを指す、より大きな概念です。

この二つの関係を分かりやすく整理すると、以下の表のようになります。

| 項目 | カーボンニュートラル | 脱炭素社会 |

|---|---|---|

| 概念 | 温室効果ガスの排出量と吸収・除去量を均衡させる目標・状態 | 社会全体のあり方や構造を変革する包括的なビジョン |

| 焦点 | 温室効果ガス(特にCO2)の収支 | エネルギー、産業、交通、生活様式など社会システム全体 |

| 関係性 | 脱炭素社会を実現するための中間目標であり、具体的な指標 | カーボンニュートラルの達成が、脱炭素社会への道筋となる |

| 時間軸 | 特定の目標年(例: 2050年)までに達成を目指す状態 | 長期的な社会変革のプロセスとその先の理想像 |

例えば、ある国がCCUS技術を大規模に活用して化石燃料を使い続けながらも、排出量と除去量を差し引いて「カーボンニュートラル」を達成したとします。しかし、その社会が依然として化石燃料に大きく依存しているのであれば、それはまだ完全な「脱炭素社会」とは言えないかもしれません。脱炭素社会というビジョンは、化石燃料への依存そのものから脱却し、より根本的な持続可能性を追求するニュアンスを含んでいます。

一方で、「脱炭素(Decarbonization)」という言葉自体は、CO2排出量を削減していく「プロセス」や「取り組み」を指す動的な言葉として使われることもあります。「企業の脱炭素を支援する」といった文脈では、カーボンニュートラル達成に向けた具体的な活動を意味します。

このように、文脈によって使われ方は多少異なりますが、基本的には「カーボンニュートラル」という具体的な目標を達成することを通じて、より大きなビジョンである「脱炭素社会」の実現を目指していく、という関係性を理解しておくことが重要です。

脱炭素社会が求められる背景

なぜ今、世界中で「脱炭素社会」への移行がこれほどまでに強く叫ばれているのでしょうか。その根底には、もはや猶予が許されない地球規模の危機と、それに対する国際社会の強い決意があります。主な背景として、「深刻化する地球温暖化の影響」と「パリ協定で定められた世界共通の目標」の二つが挙げられます。

深刻化する地球温暖化の影響

脱炭素社会が求められる最も根源的な理由は、人間活動によって引き起こされた地球温暖化が、私たちの生存基盤そのものを脅かすレベルにまで深刻化しているという厳然たる事実にあります。

産業革命以降、人類は石炭や石油といった化石燃料を大量に燃焼させることで経済を発展させてきました。その結果、大気中のCO2をはじめとする温室効果ガスの濃度が急激に上昇しました。これらのガスが地球を覆う温室のように働き、太陽からの熱を宇宙空間に逃がしにくくすることで、地球全体の平均気温が上昇するのが地球温暖化のメカニズムです。

この気温上昇は、単に「少し暑くなる」といった穏やかな変化ではありません。国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が発表した第6次評価報告書では、人間の活動が温暖化を引き起こしてきたことについて「疑う余地がない」と断定されました。そして、このまま対策を講じなければ、取り返しのつかない壊滅的な影響がもたらされると警鐘を鳴らしています。(参照:環境省 IPCC第6次評価報告書特設ページ)

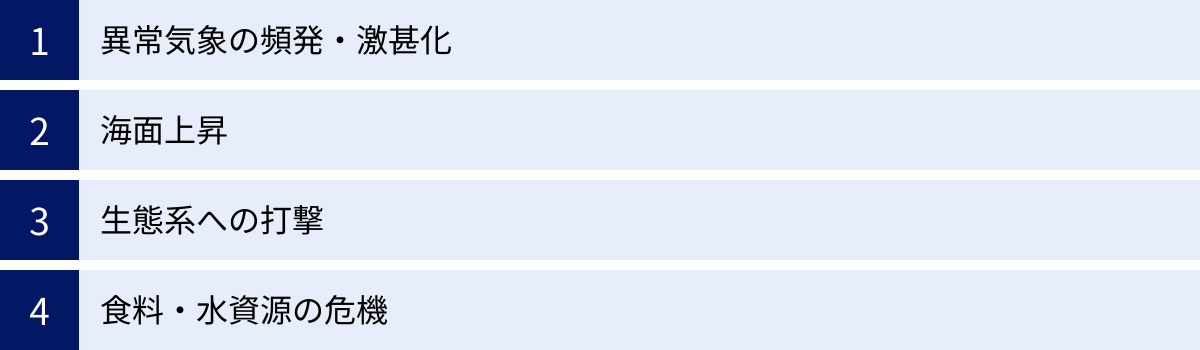

具体的には、以下のような影響がすでに世界各地で顕在化し、激しさを増しています。

- 異常気象の頻発・激甚化: これまで数十年に一度しか起こらなかったような記録的な猛暑、熱波、集中豪雨、大規模な洪水が世界中で頻繁に発生しています。また、強力な台風やハリケーンの発生も増加傾向にあります。これらは人々の生命を直接的に脅かすだけでなく、住宅や社会インフラに甚大な被害をもたらします。

- 海面上昇: 気温上昇により、氷河や氷床が融解し、海水が熱膨張することで海面が上昇し続けています。これにより、ツバルやモルディブといった島嶼国では国土の水没の危機に瀕しており、世界中の沿岸地域で高潮や洪水のリスクが高まっています。

- 生態系への打撃: 海水温の上昇はサンゴ礁の白化を引き起こし、多くの海洋生物の住処を奪っています。陸上でも、気温の変化に対応できない動植物が絶滅の危機に瀕し、生物多様性が急速に失われています。これは生態系全体のバランスを崩し、巡り巡って人間の食料供給や生活にも影響を及ぼします。

- 食料・水資源の危機: 干ばつや洪水は農作物の生産に深刻なダメージを与え、世界的な食料不安を引き起こす可能性があります。また、降水パターンの変化や氷河の減少は、多くの地域で深刻な水不足を招きます。

これらの影響は、もはや遠い未来の話ではなく、今まさに私たちが直面している現実です。地球温暖化は単なる環境問題ではなく、経済、社会、安全保障に関わる複合的な危機であり、このまま放置すれば人類社会の持続可能性そのものが危うくなるという強い危機感が、脱炭素社会への移行を加速させる最大の原動力となっています。

パリ協定で定められた世界共通の目標

深刻化する地球温暖化の脅威に対し、国際社会が一致して行動することを誓ったのが、2015年にフランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された「パリ協定」です。

この協定は、気候変動対策の歴史において画期的なものであり、脱炭素社会を目指す世界的な動きを決定づけました。パリ協定の重要なポイントは以下の通りです。

- 世界共通の長期目標の設定: パリ協定は、「世界の平均気温上昇を、産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する」という明確な長期目標を掲げました。これは、科学的知見に基づき、壊滅的な気候変動の影響を避けるために必要とされる水準です。さらに、「今世紀後半には、温室効果ガスの人為的な排出と吸収源による除去の間の均衡を達成する」ことも目指しており、これは実質的にカーボンニュートラルの実現を意味します。

- すべての国が参加する枠組み: それ以前の京都議定書が先進国にのみ削減義務を課していたのに対し、パリ協定は先進国・途上国を問わず、協定に参加するすべての国が削減目標・行動を策定し、提出・実施することを義務付けました。これにより、地球温暖化対策は一部の国だけのものではなく、全世界共通の課題であるという認識が確立されました。

- ボトムアップ方式とラチェットメカニズム: 各国は「自国が決定する貢献(Nationally Determined Contribution, NDC)」として、自主的に削減目標を設定し、国連に提出します。これが「ボトムアップ方式」です。そして、その目標が十分かどうかを世界全体で定期的に検証(グローバル・ストックテイク)し、各国は5年ごとに目標を見直し、前回よりも野心的な目標(ラチェットアップ)を提出することが求められています。この「ラチェットメカニズム」により、世界全体の取り組みを継続的に強化していく仕組みが作られています。

パリ協定の採択は、脱炭素社会への移行がもはや後戻りできない世界的な潮流であることを明確に示しました。この国際的な枠組みがあるからこそ、各国政府はより野心的な気候変動対策を策定し、企業は事業戦略の中に脱炭素を組み込み、金融機関はESG投資を加速させるのです。

このように、科学が示す地球の危機的状況と、それに対する国際社会の政治的な合意。この二つが強力な両輪となり、世界を脱炭素社会という一つの方向へと力強く動かしているのです。

脱炭素社会に向けた日本の現状と目標

国際社会がパリ協定の下で一体となって脱炭素を目指す中、日本もまた、この大きな潮流の中心に位置しています。これまでの取り組みを大きく前進させ、野心的な目標を掲げる一方で、その実現には多くの課題が山積しているのが現状です。ここでは、日本の目標、具体的な取り組み、そして直面する課題について詳しく解説します。

2050年カーボンニュートラル宣言

日本の脱炭素に向けた取り組みにおける最大の転換点となったのが、2020年10月、当時の菅義偉内閣総理大臣による所信表明演説での「2050年カーボンニュートラル宣言」です。

この演説で、日本は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを国内外に明確に宣言しました。これは、それまで日本が掲げていた「2050年までに80%削減」という目標から大きく踏み込んだものであり、気候変動対策を「経済成長の制約」と捉えるのではなく、「成長戦略の柱」として位置づけ、積極的に取り組む姿勢を示した点で非常に重要です。

この宣言に続き、2021年4月には、2030年度の温室効果ガス削減目標(NDC)についても、従来の「2013年度比26%削減」から「2013年度比46%削減」へと大幅に引き上げ、さらに「50%の高みに向けて挑戦を続けていく」という意欲的な姿勢を表明しました。

これらの高い目標設定は、国際社会に対して日本の強い決意を示すとともに、国内の産業界や国民に対し、社会経済システム全体の変革を促す強力なメッセージとなりました。この宣言以降、日本の政策、企業の経営戦略、そして国民の意識は、「脱炭素」を前提としたものへと大きく舵を切り始めたのです。

日本の具体的な取り組み

野心的な目標を達成するため、政府は具体的な政策パッケージを次々と打ち出しています。その中でも特に重要なのが、「グリーン成長戦略」と「エネルギー基本計画」です。

グリーン成長戦略の策定

「2050年カーボンニュートラル宣言」と一体で策定されたのが「グリーン成長戦略」です。これは、カーボンニュートラルの実現を、コストや制約ではなく、新たな成長の機会と捉え、「経済と環境の好循環」を創り出すことを目指す産業政策です。

この戦略では、今後の成長が期待される以下の14の重要分野を特定し、分野ごとに高い目標を設定するとともに、予算、税制、金融、規制改革といったあらゆる政策を総動員して、企業の挑戦を後押しすることを掲げています。(参照:経済産業省 グリーン成長戦略)

【グリーン成長戦略における14の重要分野】

- エネルギー関連産業: 洋上風力、燃料アンモニア・水素、原子力

- 輸送・製造関連産業: 自動車・蓄電池、半導体・情報通信、船舶、物流・人流・土木インフラ、食料・農林水産業、航空機、カーボンリサイクル・マテリアル

- 家庭・オフィス関連産業: 住宅・建築物・次世代電力マネジメント、資源循環関連、ライフスタイル関連

例えば、「洋上風力発電」では2040年までに3,000万~4,500万kWの案件を形成するという目標を掲げ、「自動車・蓄電池」では2035年までに乗用車新車販売で電動車100%を実現することを目指しています。これらの目標達成に向け、大規模な研究開発支援や導入補助、規制緩和などを組み合わせることで、民間企業の投資を喚起し、国際競争力のある新たな産業を育成することがこの戦略の狙いです。

エネルギー基本計画の見直し

日本のエネルギー政策の根幹をなすのが「エネルギー基本計画」です。これは、エネルギーの安定供給を大前提としつつ、経済効率性や環境適合をいかに実現するかを示すもので、数年ごとに見直されます。

2050年カーボンニュートラル宣言と2030年度46%削減目標を受け、2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」では、エネルギー政策の方向性が大きく転換されました。最大のポイントは、2030年度の電源構成(発電電力量に占める各電源の割合)目標です。

| 電源の種類 | 2030年度の目標比率(第6次計画) | 2019年度実績 |

|---|---|---|

| 再生可能エネルギー | 36~38% | 18% |

| 原子力 | 20~22% | 6% |

| 火力(LNG, 石炭, 石油等) | 41% | 76% |

| 水素・アンモニア | 1% | 0% |

(参照:経済産業省 資源エネルギー庁 第6次エネルギー基本計画)

この表から分かる通り、再生可能エネルギーの比率を現状から倍増させ、主力電源化を徹底するという強い意志が示されています。その一方で、化石燃料である火力発電の比率は76%から41%へと大幅に引き下げる計画です。

また、この計画では、安全性の確保を大前提としながら、原子力発電も「重要なベースロード電源」として位置づけ、再稼働を進める方針が示されています。さらに、次世代エネルギーとして期待される水素・アンモニア発電の導入も盛り込まれました。

この計画は、日本のエネルギー供給構造を、従来の化石燃料中心から、再生可能エネルギーと原子力を活用し、脱炭素化されたものへと大きく転換していくための具体的なロードマップと言えます。

日本が抱える課題

高い目標と具体的な計画を掲げる一方で、その実現への道のりは決して平坦ではありません。日本は脱炭素化を進める上で、構造的な課題をいくつも抱えています。

- 化石燃料への高い依存度: 日本はエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っており、特に発電部門における火力発電の割合が依然として高いのが現状です。この構造から脱却するには、再生可能エネルギーの導入を飛躍的に加速させる必要があります。

- 再生可能エネルギーの導入障壁: 日本は平地が少なく、山がちな国土であるため、大規模な太陽光発電所や陸上風力発電所を設置する適地が限られています。また、地域ごとに送電網の容量が不足しており、再生可能エネルギーで発電した電力を十分に送れない「系統制約」も深刻な問題です。さらに、欧州に比べて発電コストが高いことも課題となっています。

- 技術的な課題: 水素・アンモニア発電やCCUSといった次世代技術は、まだ開発途上であり、実用化・商用化に向けた技術開発と大幅なコストダウンが不可欠です。これらの技術が確立できなければ、目標達成は困難になります。

- 国民の負担と合意形成: 再生可能エネルギーの導入拡大やインフラ整備には巨額の投資が必要であり、そのコストは電気料金の上昇などを通じて国民や企業が負担することになります。この負担増に対する国民的な理解と合意をいかに形成していくかが、極めて重要な課題です。

これらの複雑に絡み合った課題を一つひとつ解決し、技術革新、社会システムの変革、そして国民全体の意識改革を同時に進めていくことが、日本の2050年カーボンニュートラル実現に向けた挑戦の鍵となります。

脱炭素社会に向けた世界の取り組み

脱炭素社会への移行は、日本だけの課題ではなく、世界全体で取り組むべき共通のテーマです。特に、主要な経済大国であるEU、アメリカ、中国は、それぞれ独自のアプローチで強力な政策を推進しており、世界の脱炭素化の潮流をリードしています。各国の動向を理解することは、日本の立ち位置や今後の戦略を考える上で不可欠です。

EU(欧州連合)の取り組み

気候変動対策において、世界を最も強力にリードしてきたのがEUです。EUは早くから野心的な目標を掲げ、それを実現するための包括的かつ法的な拘束力を持つ政策パッケージを構築してきました。

- 目標: EUは、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「気候中立(Climate Neutrality)」を達成することを、欧州気候法によって法的な義務としました。さらに、その中間目標として、2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比で少なくとも55%削減するという非常に高い目標を掲げています。

- 主要政策:

- 欧州グリーンディール(European Green Deal): 2019年に発表されたEUの新たな成長戦略です。気候中立の達成を核に据え、経済、産業、エネルギー、運輸、農業、金融など、あらゆる政策分野を気候変動対策と連動させる包括的なロードマップです。

- Fit for 55: 2030年の55%削減目標を達成するために、2021年に発表された具体的な政策パッケージです。排出量取引制度(EU-ETS)の強化・対象拡大、再生可能エネルギー導入目標の引き上げ、エネルギー効率化の義務付け、乗用車・小型商用車のCO2排出基準の厳格化(2035年までに新車販売を実質ゼロエミッション車のみとする)など、十数本の関連法令の改正案が含まれています。

- 炭素国境調整メカニズム(CBAM): EU域外から輸入される製品(鉄鋼、セメント、アルミニウム、肥料、電力、水素など)に対し、その製造過程で排出された炭素量に応じて価格を上乗せする仕組みです。EU域内の企業が厳しい環境規制で不利にならないようにし、他国にも同様の排出削減努力を促す狙いがあります。これは日本の産業界にも大きな影響を与える可能性があります。

EUの取り組みの最大の特徴は、高い目標を法的に義務化し、それを達成するための具体的で網羅的な政策をパッケージで打ち出すことで、社会経済システム全体の変革を不可逆的なものにしようとしている点にあります。

アメリカの取り組み

アメリカは政権によって気候変動政策が大きく変動してきましたが、2021年に発足したバイデン政権の下で、再び世界の気候変動対策をリードする立場に復帰しました。

- 目標: バイデン政権は就任初日にパリ協定への復帰を宣言。2050年までにネットゼロ排出を達成し、中間目標として2030年までに温室効果ガス排出量を2005年比で50~52%削減するという野心的な目標を掲げました。

- 主要政策:

- インフレ削減法(Inflation Reduction Act, IRA): 2022年に成立したこの法律は、アメリカ史上最大規模の気候変動・エネルギー対策予算を盛り込んでいます。その柱は、クリーンエネルギー分野への巨額の税額控除と補助金です。太陽光パネルや風力タービンの製造・導入、電気自動車(EV)の購入、省エネ改修、グリーン水素の生産など、脱炭素に関連する幅広い分野で、企業や個人に対して手厚いインセンティブを提供します。

- インフラ投資・雇用法: 老朽化した電力網を近代化して再生可能エネルギーの導入を容易にしたり、全米にEV充電ステーションのネットワークを整備したりするなど、脱炭素社会の基盤となるインフラへの大規模な投資を行います。

アメリカの取り組みの特徴は、EUのようなトップダウンの規制強化よりも、巨額の財政出動によって国内のクリーンエネルギー産業を育成し、雇用を創出し、国際競争力を高めるという、産業政策としての側面が非常に強い点です。IRAによる強力なインセンティブは、世界中の企業をアメリカ市場に引きつけており、クリーンエネルギー分野の投資競争を激化させています。

中国の取り組み

世界最大の温室効果ガス排出国である中国の動向は、世界の気候変動対策の成否を左右する極めて重要な要素です。中国は、経済成長を維持しつつ、排出削減を進めるという難しい課題に直面しています。

- 目標: 中国は、2030年より前にCO2排出量をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラルを実現するという目標を2020年に表明しました。欧米日より10年遅い目標ですが、排出量が依然として増加している中国がピークアウトとカーボンニュートラルの時期を明言した意義は大きいと評価されています。

- 主要政策:

- 再生可能エネルギーの爆発的な導入: 中国は、太陽光発電と風力発電の導入量で他国を圧倒する世界最大の再エネ大国です。国家主導の強力な産業政策により、太陽光パネルやEV用バッテリーなどの分野では、世界市場で圧倒的なシェアを確立しています。

- 全国排出量取引市場(ETS): 2021年から電力業界を対象に全国規模での排出量取引制度を開始しました。今後、対象となる産業を拡大していく計画です。

- 新エネルギー車(NEV)の普及促進: 政府の強力な補助金政策などにより、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の市場が急拡大しており、販売台数は世界一です。

- 課題: 一方で、中国のエネルギー供給は依然として石炭火力発電に大きく依存しており、現在も新たな石炭火力発電所の建設が続いています。この石炭依存からいかに脱却するかが、目標達成に向けた最大の課題です。

中国の取り組みは、国家が強力なリーダーシップを発揮し、特定の戦略分野に資源を集中投下することで、驚異的なスピードと規模で産業を育成・変革していくという特徴があります。

| 地域/国 | 長期目標(実質ゼロ) | 中期目標(削減率など) | 主要政策/特徴 |

|---|---|---|---|

| EU | 2050年(気候中立) | 2030年に1990年比55%削減 | 欧州グリーンディール、Fit for 55、CBAMなど法的拘束力のある包括的政策 |

| アメリカ | 2050年(ネットゼロ) | 2030年に2005年比50-52%削減 | インフレ削減法(IRA)を中心とした巨額の財政出動による産業育成 |

| 中国 | 2060年(カーボンニュートラル) | 2030年までにピークアウト | 国家主導による世界最大の再エネ導入と特定分野での圧倒的な産業競争力 |

このように、アプローチは異なれど、世界の主要国が国家戦略の根幹に脱炭素を据えて、しのぎを削っているのが現状です。この国際的な競争と協調の中で、日本も独自の強みを生かした戦略的な取り組みを進めていくことが求められています。

脱炭素社会の実現に向けて企業ができること

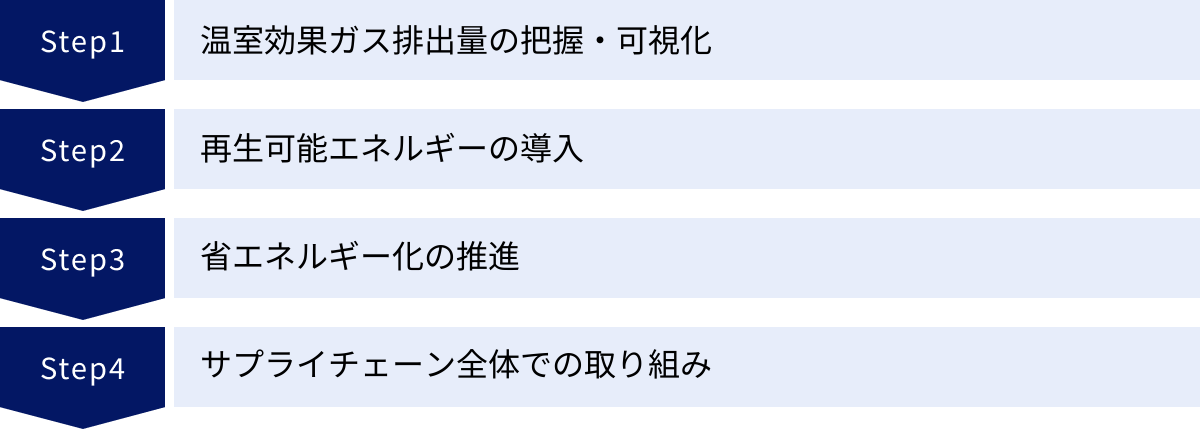

脱炭素社会への移行は、もはや政府だけの取り組みではありません。サプライチェーンを通じてグローバルに繋がる現代の経済活動において、企業の役割は極めて重要です。気候変動リスクへの対応が企業の存続を左右する経営課題となる一方、脱炭素は新たなビジネスチャンスの源泉でもあります。ここでは、企業が具体的に取り組むべきアクションを4つのステップで解説します。

温室効果ガス排出量の把握・可視化

脱炭素経営の全てのスタートラインとなるのが、自社の事業活動によってどれだけの温室効果ガス(GHG)が排出されているかを正確に把握し、「見える化」することです。健康診断を受けずに健康管理ができないのと同じで、現状を把握しなければ、効果的な削減策を立てることはできません。

国際的な基準として広く用いられているのが「GHGプロトコル」です。これは、排出量を以下の3つの「スコープ」に分類して算定する考え方です。

- Scope1(スコープ1):直接排出

- 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出を指します。

- 具体例:工場や事業所のボイラーや炉で燃料(都市ガス、灯油、重油など)を燃焼させることによる排出、社用車がガソリンを燃焼させることによる排出、製造プロセスにおける化学反応による排出など。

- Scope2(スコープ2):間接排出

- 他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接的な排出を指します。

- 具体例:電力会社から購入した電気の使用による排出が最も一般的です。自社で発電しているわけではありませんが、その電気を作るために発電所で温室効果ガスが排出されているため、自社の排出量としてカウントします。

- Scope3(スコープ3):その他の間接排出

- Scope1、Scope2以外の、サプライチェーン全体における間接的な排出を指します。これは15のカテゴリに分類され、非常に広範囲に及びます。

- 具体例:購入した原材料の調達・製造、輸送・配送、従業員の通勤・出張、販売した製品の使用・廃棄、廃棄物の処理など。

多くの企業、特に製造業などでは、自社の直接排出(Scope1, 2)よりも、サプライチェーン上の排出(Scope3)の方がはるかに大きいケースが少なくありません。そのため、近年ではScope3まで含めた排出量の算定と開示が、投資家や取引先から強く求められるようになっています。

排出量の算定には、環境省などが提供する算定ガイドラインやツールを活用したり、専門のコンサルティング会社の支援を受けたりする方法があります。この最初のステップを踏むことで、自社の排出量のホットスポット(特に排出量が多い部分)が明確になり、どこから削減に着手すべきかという戦略を立てるための重要な基礎情報が得られます。

再生可能エネルギーの導入

温室効果ガス排出量を把握したら、次に取り組むべき具体的な削減策の柱が再生可能エネルギーの導入です。これは主にScope2排出量の削減に直接的に貢献します。化石燃料由来の電力から再生可能エネルギー由来の電力へ切り替えることで、事業活動に伴うCO2排出量を大幅に削減できます。

企業の規模や業態、立地条件に応じて、様々な導入方法があります。

- 自家消費型太陽光発電の設置: 工場の屋根や敷地内の遊休地などに太陽光パネルを設置し、発電した電気を自社で消費する方法です。電力会社から買う電気の量を減らせるため、電気料金の削減にも繋がります。初期投資を抑えたい場合は、PPA(電力購入契約)モデルを利用し、専門事業者に設備の所有・管理を任せ、発電された電気を購入するという選択肢もあります。

- 再生可能エネルギー電力メニューへの切り替え: 現在契約している電力会社や新電力会社が提供する、再生可能エネルギー100%や、再生可能エネルギー比率の高い電力プランに切り替える方法です。これは比較的容易に導入できるため、多くの企業にとって最初の選択肢となり得ます。

- 各種証書の購入:

- グリーン電力証書: 再生可能エネルギーによって発電された電気の「環境付加価値」を証書化して購入する仕組みです。

- 非化石証書: 再生可能エネルギーや原子力など、化石燃料を使わない電源で発電された電気の「非化石価値」を証書化したものです。これを購入し、使用した電力と組み合わせることで、実質的に再生可能エネルギーを使用したとみなされます。

- コーポレートPPA: 発電事業者と企業が長期にわたって電力購入契約を直接結ぶ方法です。遠隔地にある大規模な太陽光発電所や風力発電所から、送電網を通じて電力を調達します。大規模な電力を使用する企業に適しており、安定した価格で再生可能エネルギーを確保できるメリットがあります。

これらの選択肢を組み合わせ、自社の状況に最適な形で再生可能エネルギーの利用率を高めていくことが、脱炭素経営の鍵となります。

省エネルギー化の推進

再生可能エネルギーの導入と並行して、あるいはそれ以前に取り組むべき最も基本的かつ効果的な施策が省エネルギー化の推進です。そもそもエネルギーの使用量自体を減らせば、排出量もコストも同時に削減できます。

省エネは、比較的少ない投資で始められ、効果が分かりやすく、あらゆる業種の企業が取り組めるというメリットがあります。

- 設備の更新・導入:

- 照明を蛍光灯からLEDに切り替える。

- 旧式の空調設備を高効率な最新モデルに更新する。

- 生産設備にインバータ(モーターの回転数を制御する装置)を導入し、消費電力を最適化する。

- 断熱材の追加や二重窓の設置により、建物の断熱性能を向上させる。

- 運用の改善:

- エネルギーマネジメントシステム(EMS)を導入し、工場やビルのエネルギー使用状況を「見える化」し、無駄を発見・改善する。

- 不要な照明やOA機器のこまめな消灯・電源OFFを徹底する。

- 空調の温度設定を適切に管理する。

- 生産スケジュールの最適化により、設備の待機電力を削減する。

- 従業員の意識改革:

- 省エネの重要性や具体的な方法について、定期的に研修や情報提供を行う。

- 部署ごとに省エネ目標を設定し、ゲーム感覚で競い合うなど、全社的な活動として盛り上げる。

これらの地道な取り組みの積み重ねが、大きな排出量削減とコスト削減に繋がります。省エネは、脱炭素経営における最も確実な投資と言えるでしょう。

サプライチェーン全体での取り組み

自社のScope1、2の排出削減が進んだ先に見えてくるのが、Scope3、すなわちサプライチェーン全体での排出削減の重要性です。原材料の調達から製品の使用・廃棄に至るまで、自社の事業活動に関わる全てのステークホルダーと連携しなければ、真の脱炭素は実現できません。

- サプライヤーへの働きかけ:

- 取引先のサプライヤーに対し、GHG排出量の算定・開示や削減目標の設定を要請する。

- 省エネや再エネ導入に関するノウハウを提供するなど、サプライヤーの脱炭素化を支援する。

- 環境への配慮をサプライヤー選定の基準の一つに加える「グリーン調達」を推進する。

- 物流の効率化:

- 輸送トラックの積載率向上や、共同配送を検討する。

- 長距離輸送をトラックから、CO2排出量の少ない鉄道や船舶に切り替える「モーダルシフト」を推進する。

- 製品・サービスの設計見直し:

- 製品のライフサイクル全体(原材料調達~製造~使用~廃棄)での環境負荷を評価する「ライフサイクルアセスメント(LCA)」を実施し、設計段階からCO2排出量の少ない製品を開発する。

- 耐久性が高く、修理しやすい製品を設計する。

- 製品を「所有」させるモデルから、シェアリングやサブスクリプションといった「利用」させるサービスモデル(サーキュラーエコノミー)へ転換する。

企業の脱炭素経営は、自社単独の努力だけでは限界があります。サプライチェーンの上流から下流まで、取引先や顧客を巻き込んだ協働体制を築くことが、これからの時代に求められる企業の姿です。

企業が脱炭素に取り組む4つのメリット

脱炭素への取り組みは、多くの企業にとって、規制対応やコスト増といったネガティブなイメージが先行するかもしれません。しかし、視点を変えれば、これは未来に向けた競争力を獲得し、持続的な成長を遂げるための絶好の機会でもあります。ここでは、企業が脱炭素経営を推進することで得られる4つの大きなメリットを解説します。

① 企業価値やブランドイメージの向上

現代社会において、企業の価値はもはや財務的な指標だけで測られるものではありません。環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への配慮、すなわちESGへの取り組みが、企業の総合的な価値を評価する上で極めて重要な要素となっています。

- 投資家からの評価向上: 近年、世界の金融市場ではESG投資が急速に拡大しています。投資家は、気候変動リスクに適切に対応し、脱炭素に積極的に取り組む企業を「持続的な成長が見込める企業」と評価し、優先的に資金を投じる傾向にあります。逆に、対策が遅れている企業は「座礁資産(将来価値がなくなる資産)」を抱えるリスクが高いと見なされ、投資対象から外される可能性すらあります。TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言に沿った情報開示を行うなど、透明性の高いコミュニケーションは、投資家からの信頼獲得に不可欠です。

- 顧客・消費者からの支持: 消費者の環境意識は年々高まっており、製品やサービスを選ぶ際に、企業の環境への姿勢を重視する人が増えています。環境に配慮した製品を開発したり、事業活動におけるCO2排出量削減をアピールしたりすることは、強力なブランドイメージを構築し、顧客ロイヤルティを高めることに繋がります。特に、ミレニアル世代やZ世代といった若い層は、企業の社会貢献意識に敏感であり、彼らの支持を得ることは将来の市場を確保する上で重要です。

- 人材獲得と従業員エンゲージメントの向上: 優秀な人材、特に若い世代ほど、就職先を選ぶ際に企業の理念や社会貢献度を重視します。「この会社は地球の未来のために良いことをしている」という認識は、従業員の働きがいや誇り(エンゲージメント)を高め、離職率の低下にも繋がります。脱炭素という明確な目標を掲げることは、優秀な人材を引きつけ、組織全体の活力を生み出す原動力となります。

② 新たなビジネスチャンスの創出

脱炭素社会への移行は、既存の産業構造を根底から覆す「産業革命」にも匹敵する大きな変化です。このような構造転換期には、従来のビジネスモデルが通用しなくなるリスクがある一方で、新たな市場やビジネスチャンスが数多く生まれます。

- 新規事業・新技術の開発:

- 再生可能エネルギー関連事業(太陽光、風力、地熱など)

- 省エネルギーを支援するソリューション(EMS、高効率機器、断熱材など)

- 次世代エネルギー技術(水素、アンモニア、合成燃料など)

- CO2を回収・利用・貯留するCCUS技術

- EVや蓄電池、それらに関連するインフラやサービス

- 環境配慮型の新素材(バイオプラスチック、代替タンパク質など)

政府が推進する「グリーン成長戦略」で示された14の重点分野は、まさにこれからの成長が期待されるビジネスチャンスの宝庫です。

- 既存事業の付加価値向上: 自社の製品やサービスに「脱炭素」という付加価値を付けることで、他社との差別化を図ることができます。例えば、「この製品は、製造過程におけるCO2排出量を従来比で50%削減しました」「このサービスは、100%再生可能エネルギーで提供されています」といった訴求は、価格競争から脱却する強力な武器となり得ます。

- サーキュラーエコノミーへの転換: モノを大量生産・消費・廃棄する直線型経済から、資源を循環させ続けるサーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行も大きなビジネスチャンスです。製品の修理、再利用、アップサイクル事業や、製品を「モノ」として売るのではなく、機能や体験を「サービス」として提供するシェアリングやサブスクリプションモデルは、顧客との継続的な関係を築き、安定した収益源となり得ます。

このように、脱炭素を「守り」のリスク管理としてだけでなく、「攻め」の成長戦略として捉え直すことが、企業を新たなステージへと導きます。

③ 光熱費や燃料費などのコスト削減

脱炭素のメリットとして、最も直接的で分かりやすいのがエネルギーコストの削減です。省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入は、環境貢献と経済的メリットを両立させる効果的な手段です。

- 省エネルギーによる直接的なコスト削減: 工場の生産設備を高効率なものに更新したり、オフィスの照明をLEDに交換したり、建物の断熱性を高めたりといった省エネ対策は、エネルギー使用量そのものを減らすため、電気代やガス代、燃料費の削減に直結します。エネルギー価格が高騰する局面では、その効果はさらに大きくなります。初期投資は必要ですが、多くの場合、数年間の光熱費削減分で投資を回収でき、その後は継続的な利益となります。

- 再生可能エネルギー導入によるコスト安定化: 自家消費型の太陽光発電を導入すれば、電力会社から購入する電力量が減り、月々の電気代を削減できます。さらに、電力市場の価格変動や、化石燃料価格の国際的な高騰といった外部要因の影響を受けにくくなり、エネルギーコストを長期的に安定化させられるという大きなメリットがあります。これは、事業計画を立てる上での予測可能性を高め、経営の安定に貢献します。

最初は小さな取り組みからでも、エネルギー使用状況を「見える化」し、無駄を一つひとつ潰していく地道な活動が、企業の収益性を着実に改善していきます。

④ 金融機関からの資金調達が有利に

企業の脱炭素への取り組みは、金融の世界における評価基準を大きく変えました。金融機関や投資家は、融資や投資の判断を行う際に、企業の財務情報だけでなく、ESGへの取り組み、特に気候変動への対応を厳しく評価するようになっています。

- ESG評価の向上による融資条件の優遇: 金融機関は、気候変動がもたらすリスク(物理的リスク・移行リスク)を融資先の評価に組み込んでいます。脱炭素に積極的に取り組んでいる企業は、将来の環境規制の強化や市場の変化に対応できる「レジリエンス(強靭性)の高い企業」と見なされ、融資審査で有利になったり、より低い金利が適用されたりする可能性があります。

- サステナブルファイナンスの活用: 近年、「サステナビリティ・リンク・ローン」や「グリーンボンド」といった、企業の環境・社会課題への取り組みを資金使途や評価軸とする金融商品(サステナブルファイナンス)が急速に拡大しています。

- サステナビリティ・リンク・ローン: 企業が設定した意欲的なサステナビリティ目標(例:CO2排出量〇%削減)の達成度合いに応じて、金利などの融資条件が変動するローンです。目標を達成すれば金利が下がるなど、企業の脱炭素努力に直接的なインセンティブを与えます。

- グリーンボンド: 企業や自治体が、環境改善効果のある事業(グリーンプロジェクト)に必要な資金を調達するために発行する債券です。

これらの金融商品を活用することで、脱炭素に向けた取り組みを円滑に進めるための資金を、より有利な条件で調達できるようになります。

もはや、脱炭素は環境部門だけの課題ではありません。企業の財務戦略、経営戦略そのものと不可分な要素となっており、積極的に取り組むことが、企業の持続的な成長と発展の礎となるのです。

私たちの生活でできること

脱炭素社会の実現は、政府や企業の努力だけで成し遂げられるものではありません。社会の最小単位である私たち一人ひとりの日々の選択や行動が、大きな変化を生み出す原動力となります。ここでは、日常生活の中で気軽に始められる4つのアクションを紹介します。これらは決して難しいことではなく、少しの意識で社会全体にポジティブな影響を与えることができます。

省エネを意識した生活を心がける

家庭からのCO2排出の多くは、電気やガス、ガソリンといったエネルギーの使用によるものです。日々の暮らしの中で少しだけエネルギーの使い方を見直す「省エネ」は、最も手軽で、かつ効果的な脱炭素アクションです。

- 電気の無駄をなくす:

- 使っていない部屋の照明やテレビ、パソコンはこまめに消す。

- 家電製品の主電源を切り、待機電力を削減する。

- エアコンの設定温度を夏は1℃高く、冬は1℃低く設定するだけでも、大きな省エネ効果があります。

- 冷蔵庫は、扉を開ける時間を短くし、中にモノを詰め込みすぎないようにする。

- 省エネ家電への買い替え:

- 家電を買い替える際は、エネルギー消費効率の高い「省エネラベル」が付いた製品を選ぶ。特に、冷蔵庫やエアコン、照明器具といった長時間使用するものは、買い替えによる効果が大きいです。初期費用は高くても、長期的に見れば電気代の節約で元が取れる場合が多くあります。

- お湯の使いすぎを減らす:

- 給湯は家庭のエネルギー消費の大きな割合を占めます。シャワーの時間を短くしたり、食器を洗う際にお湯の温度を少し下げたりする。

- お風呂は家族が続けて入るようにし、追い焚きの回数を減らす。

- 移動手段を見直す:

- 近距離の移動は、自動車を使わずに徒歩や自転車に切り替える。健康増進にも繋がります。

- 通勤や長距離の移動では、電車やバスなどの公共交通機関を積極的に利用する。

- 車を運転する際は、急発進・急加速を避ける「エコドライブ」を心がける。

これらの「ちりも積もれば山となる」ような小さな行動の積み重ねが、家庭からのCO2排出量を着実に減らし、家計の節約にも繋がります。

再生可能エネルギー由来の電気を選ぶ

電力自由化により、私たちはライフスタイルや価値観に合わせて、電気を供給する電力会社や料金プランを自由に選べるようになりました。この仕組みを活用し、再生可能エネルギー由来の電気を選ぶことは、個人ができる非常にインパクトの大きな貢献です。

多くの電力会社が、太陽光や風力といった再生可能エネルギーで発電された電気を100%供給するプランや、実質的に再生可能エネルギーとみなされるプラン(非化石証書の活用など)を提供しています。

- プランの探し方: インターネット上には、各社の料金プランを比較できるウェブサイトが多数あります。自分の現在の電気使用量やライフスタイルを入力するだけで、最適な再エネ電力プランを簡単に見つけることができます。

- 選択が社会を変える力に: 私たちが再エネ電力プランを選ぶという行動は、単に自分の家のCO2排出量を減らすだけではありません。それは、電力会社に対して「消費者は再生可能エネルギーを求めている」という明確なメッセージを送ることになります。多くの人が再エネ電気を選ぶようになれば、電力会社は再生可能エネルギー発電所の開発にさらに力を入れるようになり、社会全体のエネルギー構造の転換を後押しする大きな力となるのです。

電気の契約を見直すという一度のアクションが、持続的に社会を良い方向へ動かすきっかけになります。

環境に配慮した製品やサービスを選ぶ

私たちの「消費」という行動は、どの企業を支持するかという「投票」に他なりません。日々の買い物の中で、少しだけ環境への配慮という視点を持つ「倫理的消費(エシカル消費)」を心がけることで、企業の取り組みを応援し、環境負荷の少ない社会へのシフトを促すことができます。

- 食生活での工夫:

- 地産地消: 地元で採れた食材を選ぶことで、輸送にかかるエネルギーとCO2排出(フードマイレージ)を削減できます。

- 旬のものを食べる: 旬の食材は、無理な温室栽培などをせず、自然の力で育っているため、生産にかかるエネルギーが少ない傾向にあります。

- 食品ロスを減らす: 食べ残しや食材の使い残しをなくすことは、食料の生産から廃棄までの全過程で発生する膨大なCO2を削減することに繋がります。

- 買い物での選択:

- 長く使えるものを選ぶ: 使い捨ての製品ではなく、耐久性が高く、修理しながら長く使える製品を選ぶ。

- リサイクル素材や環境認証マークの付いた製品を選ぶ: 再生プラスチックを使った製品や、FSC認証(適切に管理された森林の木材を使用)の紙製品など、環境に配慮して作られたことを示すマークを参考にしましょう。

- 過剰包装を断る: レジ袋を断るのはもちろん、簡易包装の製品を選んだり、マイバッグやマイボトルを持参したりする。

- シェアリングサービスの活用: 自動車や自転車、工具など、所有せずに必要な時だけ利用する「シェアリングサービス」を活用することも、社会全体のモノの総量を減らし、資源の有効活用に繋がる賢い選択です。

環境保全団体を支援する

日々の生活で直接的なアクションを取る時間がなくても、あるいはそれ以上に大きなインパクトを生み出したいと考える場合、専門的な知識とネットワークを持つ環境保全団(NPO/NGO)を支援するという方法があります。

- 寄付による支援: 信頼できる団体に寄付をすることで、自分の資金が、植林活動、再生可能エネルギー普及のための政策提言、希少生物の保護、環境教育といった、個人では難しい大規模で専門的な活動に使われます。月々の少額な寄付でも、多くの人が参加すれば大きな力となります。

- ボランティアとしての参加: 地域の清掃活動や、イベントの手伝いなど、自分の時間やスキルを使って直接活動に参加することもできます。同じ志を持つ仲間との出会いも得られるでしょう。

- 情報の拡散: 応援したい団体の活動内容や社会的なメッセージを、SNSなどでシェアすることも立派な支援の一つです。問題への関心の輪を広げることが、社会全体の意識を高める第一歩になります。

これらの団体は、気候変動問題の解決に向けた社会の重要な担い手です。彼らの活動を支えることは、間接的に、しかし確実に脱炭素社会の実現に貢献する道と言えます。

まとめ

本記事では、「脱炭素社会」という壮大なテーマについて、その基本的な意味から、世界や日本の動向、そして企業や私たち一人ひとりが果たすべき役割まで、多角的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- 脱炭素社会とは、温室効果ガスの排出を実質ゼロ(カーボンニュートラル)にすることを目指し、エネルギー、産業、交通、生活様式など、社会システム全体を持続可能な形へ変革する包括的なビジョンです。

- その背景には、もはや猶予のない深刻な地球温暖化の脅威と、それに対する国際社会の強い決意である「パリ協定」という世界共通の目標があります。

- 日本も「2050年カーボンニュートラル」という高い目標を掲げ、グリーン成長戦略やエネルギー基本計画の見直しを通じて、経済と環境の好循環を目指す取り組みを加速させています。しかし、その実現には、再生可能エネルギーの導入拡大や技術革新、国民的合意形成など、多くの課題を乗り越える必要があります。

- 世界を見渡せば、EU、アメリカ、中国といった主要国が、それぞれの国情に合わせた戦略で脱炭素社会への移行を強力に推進しており、国際的な競争と協調が激化しています。

- この大きな変革の中で、企業は温室効果ガス排出量の把握、再生可能エネルギーの導入、省エネの推進、サプライチェーン全体での協働といった取り組みが求められます。これらはコストやリスクであると同時に、企業価値の向上、新たなビジネスチャンスの創出、コスト削減、有利な資金調達といった大きなメリットをもたらす未来への投資です。

- そして、この壮大な社会変革の担い手は、政府や企業だけではありません。省エネの実践、再エネ電気の選択、環境に配慮した消費行動など、私たち一人ひとりの日々の小さな選択と行動の積み重ねが、社会を動かす大きな力となります。

脱炭素社会への道のりは、決して平坦なものではなく、時には困難や痛みを伴うかもしれません。しかし、それは単に気候変動という危機を回避するための後ろ向きな取り組みではなく、技術革新を通じて新たな産業を創出し、よりクリーンで、より公平で、より豊かな社会を次世代のために築いていく、前向きで希望に満ちた挑戦でもあります。

この記事が、脱炭素社会という未来の姿をより具体的にイメージし、ご自身の立場から何ができるかを考える一助となれば幸いです。