私たちの暮らしや経済活動は、健全な地球環境があってこそ成り立ちます。しかし、気候変動や生物多様性の損失、資源の枯渇といった環境問題は、年々深刻さを増しており、もはや見て見ぬふりはできない状況です。

こうした中、日本政府が毎年公表している「環境白書」は、日本の環境の現状と課題、そして政府の取り組みを網羅的にまとめた重要な報告書です。この白書を読み解くことで、私たちは環境問題の全体像を正確に把握し、企業や個人として何をすべきかのヒントを得られます。

本記事では、2024年(令和6年)版の環境白書を中心に、その構成や要点を誰にでも分かりやすく解説します。過去の白書との比較を通じて政策の変遷を読み解き、企業が環境問題に取り組むための具体的なアクションや役立つITツールまで、幅広くご紹介します。

この記事を読めば、環境白書という羅針盤を手に、持続可能な未来に向けた一歩を踏み出すための知識と視点が得られるでしょう。

目次

環境白書とは

まず、環境白書がどのようなものなのか、その基本的な定義と役割から理解を深めていきましょう。環境白書は、単なる報告書ではなく、日本の環境政策の根幹をなす法的な位置づけを持つ重要な文書です。

環境基本法に基づいて政府が作成する年次報告書

環境白書は、日本の環境政策の基本法である「環境基本法」第10条に基づいて、政府が毎年作成し、国会に提出することが義務付けられている年次報告書です。

環境基本法は、環境保全に関する施策の基本となる事項を定め、国、地方公共団体、事業者、そして国民一人ひとりの責務を明らかにすることで、現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。この法律の中で、政府は環境の状況や環境保全に関して講じた施策の概況を明らかにするため、報告書を作成し、国会に提出する義務を負っています。これが環境白書です。

この報告書は、前年度の環境の状況と、それに対して政府がどのような政策を実施したかをまとめたもので、いわば日本の環境に関する「成績表」や「活動報告書」のような役割を果たします。具体的には、地球温暖化の進行状況、大気汚染や水質汚濁のデータ、廃棄物のリサイクル率、絶滅危惧種の動向など、非常に多岐にわたる情報が客観的なデータと共に掲載されています。

環境白書が作成され、国会に報告され、そして国民に公表されることには、いくつかの重要な意義があります。

第一に、政策の透明性の確保です。政府が環境問題に対してどのような認識を持ち、どのような対策を講じているのかを国民に明らかにすることで、行政の透明性を高め、国民による監視を可能にします。

第二に、国民への情報提供と知識の普及です。複雑で専門的な環境問題について、最新のデータや科学的知見を基に整理し、分かりやすく提供することで、国民全体の環境に対する理解を深める役割を担います。

第三に、国民や事業者の意識啓発と行動喚起です。日本の環境が置かれている厳しい現状を示すことで、国民一人ひとりや企業が自らのライフスタイルや事業活動を見直し、環境に配慮した行動をとるきっかけとなることを目指しています。

このように、環境白書は単なる記録文書ではなく、日本の環境政策のPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)における「Check(評価)」の部分を担い、次の「Action(改善)」へとつなげるための不可欠なツールなのです。

正式名称は「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」

一般的に「環境白書」と呼ばれていますが、その正式名称は「環境の保全に関する年次報告(環境白書)」「循環型社会の形成の状況に関する年次報告(循環型社会白書)」「生物多様性の状況並びに政府が生物多様性の保全及び持続可能な利用に関して講じた施策に関する年次報告(生物多様性白書)」です。これら3つの報告書が一体的に作成・公表されています。

なぜ3つの白書が一つにまとめられているのでしょうか。それは、現代の環境問題が互いに密接に関連しあっており、個別に対処するだけでは解決が難しいからです。

- 環境白書: 地球温暖化、オゾン層の保護、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、化学物質対策など、環境問題全般を幅広く扱います。環境政策の全体像を示す、いわば「親」となる白書です。

- 循環型社会白書: 循環型社会形成推進基本法に基づき作成されます。大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から脱却し、資源を効率的に利用し、環境への負荷を減らす「循環型社会」の実現に向けた取り組みを報告します。具体的には、3R(リデュース、リユース、リサイクル)の推進状況や、食品ロス、プラスチック問題への対策などが中心となります。

- 生物多様性白書: 生物多様性基本法に基づき作成されます。豊かな生物多様性を守り、その恵みを持続的に利用していくための取り組みを報告します。生態系の状況、絶滅危惧種の保護、外来種対策、遺伝資源の利用などがテーマです。

例えば、「プラスチックごみ問題」を考えてみましょう。これは、資源の無駄遣いという点で「循環型社会」の課題であり、海洋生態系に深刻な影響を与える点で「生物多様性」の課題でもあります。そして、プラスチックの製造や焼却時に温室効果ガスが排出されるため、「地球環境(気候変動)」の課題にもつながります。

このように、現代の環境問題は複雑に絡み合っているため、3つの白書を統合して報告することで、課題の全体像を多角的・統合的に捉え、より効果的な政策立案につなげる狙いがあります。読者にとっても、環境、循環、生物多様性という3つの視点から日本の現状を一覧できるため、問題の根深さや相互の関連性をより深く理解できるというメリットがあります。

【2024年版】環境白書のポイント

毎年公表される環境白書の中でも、特に注目すべきはその年の「特集」です。ここでは、2024年版の環境白書が何をクローズアップしているのか、その核心に迫ります。

2024年版の特集テーマは「気候変動と向き合い、自然とともに生きる」

2024年(令和6年)版の環境白書の特集テーマは、「気候変動と向き合い、自然とともに生きる」です。このテーマは、現代社会が直面する二つの大きな危機、「気候変動」と「自然資本の損失(生物多様性の損失)」を不可分のものとして捉え、両者に統合的に対処していくという強い意志の表れと言えます。

このテーマが選ばれた背景には、深刻化する現実があります。世界各地で観測史上最も暑い年が記録され、日本では豪雨や猛暑が常態化しつつあります。これらは気候変動がもたらす脅威のほんの一端に過ぎません。一方で、開発や汚染によって森林、湿地、サンゴ礁といった豊かな自然が失われ続け、多くの野生生物が絶滅の危機に瀕しています。

これまで、気候変動対策(緩和策・適応策)と自然保護(生物多様性保全)は、それぞれ別の課題として議論される傾向がありました。しかし、近年、この二つは密接に関連していることが科学的にも明らかになってきています。

例えば、健全な森林や湿地、海洋は、二酸化炭素(CO2)を吸収・貯留する重要な役割を果たしており、気候変動の進行を食い止める「緩和策」として機能します。また、マングローブ林やサンゴ礁は、高潮や津波の威力を和らげる天然の防波堤となり、防災・減災に貢献する「適応策」としての価値も持っています。このように、自然の力を活用して社会課題の解決を目指すアプローチは「自然を基盤とした解決策(Nature-based Solutions: NbS)」と呼ばれ、国際的にも注目が高まっています。

2024年版の環境白書は、このNbSの考え方を前面に押し出し、「気候変動対策」と「自然再興(失われた自然を取り戻す取り組み)」を車の両輪として進めることの重要性を強調しています。具体的には、気候変動が自然に与える影響と、その自然の劣化が気候変動をさらに加速させるという負のスパイラルを断ち切り、気候変動対策が自然の豊かさに貢献し、豊かな自然が気候変動へのレジリエンス(強靭性)を高めるという「正の相乗効果(シナジー)」を生み出すことを目指しています。

企業や私たち個人にとって、この特集テーマは重要な示唆を与えてくれます。自社の事業活動や日々の生活が、気候と自然の両方にどのような影響を与えているのかを改めて見つめ直し、双方にプラスとなる行動を選択していく必要があるのです。

2024年版の構成の概要

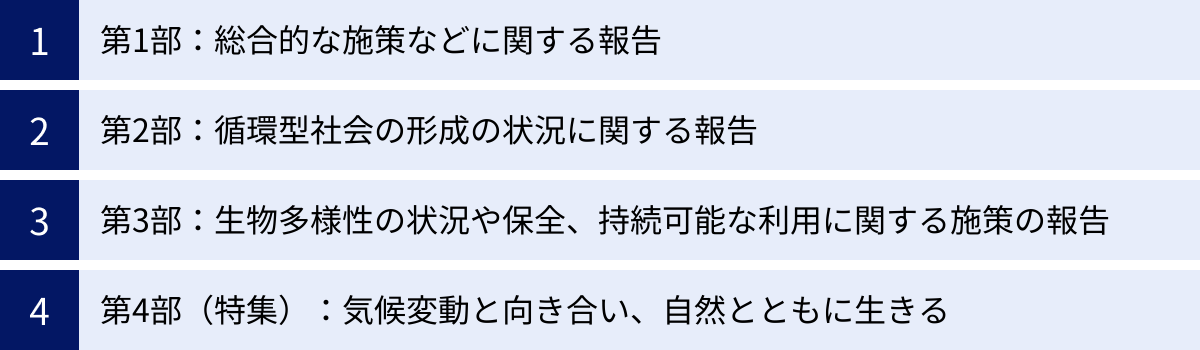

2024年版の環境白書は、前述の3つの白書の内容を統合し、以下の4部構成でまとめられています。この構成を頭に入れておくと、膨大な情報の中から自分が必要とする部分を効率的に読み解くことができます。

| 部 | 内容 | 主なポイント |

|---|---|---|

| 第1部 | 総合的な施策などに関する報告 | 環境・循環・生物多様性に関する前年度の政策の全体像を報告。日本の環境行政の動向を幅広く把握できる。 |

| 第2部 | 循環型社会の形成の状況に関する報告 | 廃棄物・リサイクルの現状を深掘り。各種リサイクル率や食品ロス削減の進捗など、具体的なデータが豊富。 |

| 第3部 | 生物多様性の状況や保全、持続可能な利用に関する施策の報告 | 生物多様性の現状と保全策を詳述。「ネイチャーポジティブ」の実現に向けた取り組みなどが中心。 |

| 第4部(特集) | 気候変動と向き合い、自然とともに生きる | 2024年版の核心部分。気候変動と自然再興を統合的に推進する必要性とその方策を論じる。 |

- 第1部「総合的な施策などに関する報告」:

ここはいわば「総論」です。地球環境、循環型社会、生物多様性、さらには水・土壌・大気環境の保全や東日本大震災からの復興といった、環境省が所管する幅広い分野について、前年度にどのような施策が行われたかが網羅的に記述されています。日本の環境政策の全体像を短時間で掴みたい場合に最適なパートです。 - 第2部「循環型社会の形成の状況に関する報告」:

ここは「循環」に関する「各論」です。ごみの排出量やリサイクル率、不法投棄の状況、プラスチック資源循環、食品ロス削減などのテーマについて、具体的な統計データを用いて詳細に報告されています。自社の廃棄物削減やリサイクルの取り組みを検討している企業担当者にとって、非常に参考になる情報が詰まっています。 - 第3部「生物多様性の状況や保全、持続可能な利用に関する施策の報告」:

ここは「生物多様性」に関する「各論」です。日本の生態系の現状、絶滅危惧種のリスト、外来種対策の進捗、そして2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復軌道に乗せるという国際目標「ネイチャーポジティブ」の実現に向けた国内の取り組みが解説されています。 - 第4部(特集)「気候変動と向き合い、自然とともに生きる」:

そして、これが2024年版のハイライトです。気候変動の脅威がどれほど深刻か、そしてそれに対して自然の力をどう活かしていくのか。気候変動対策と自然再興を統合的に進めるためのビジョンと具体的なアプローチが示されています。これからの環境政策の方向性を理解する上で、最も重要なパートと言えるでしょう。

このように、白書は体系的に構成されており、読者は自身の関心や目的に応じて、必要な部分から読み進めることが可能です。

2024年版 環境白書の構成と要点

ここでは、2024年版環境白書の各部の内容をさらに掘り下げ、それぞれの要点を具体的に見ていきましょう。

第1部:総合的な施策などに関する報告

第1部は、日本の環境行政の全体像を示すパートです。前年度に政府が講じた多岐にわたる環境保全施策がまとめられています。

地球環境の保全

地球温暖化対策は、引き続き最重要課題の一つとして位置づけられています。2050年カーボンニュートラルの実現に向けた政府の取り組みが報告の中心です。具体的には、再生可能エネルギーの導入拡大、省エネルギーの徹底、次世代エネルギー技術の開発支援といった施策の進捗が示されます。また、国際的な枠組みであるパリ協定の下で、日本が国として策定した「地球温暖化対策計画」や「長期戦略」の実施状況についても触れられています。フロン類対策やオゾン層保護に関する国際協力の状況もこのセクションで報告されます。

循環型社会の形成

ここでは、「プラスチック資源循環促進法」の施行状況や、食品ロス削減の国民運動の展開などが主要なトピックです。プラスチックについては、設計・製造段階からリサイクルしやすい製品づくりを促すとともに、自治体による一括回収・リサイクルの推進、事業者による自主回収の促進などが報告されます。食品ロスについては、目標達成に向けた取り組みの進捗や、消費者・事業者への啓発活動がまとめられています。これらは、第2部でさらに詳しく掘り下げられます。

生物多様性の保全と持続可能な利用

2022年に採択された新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を踏まえ、2030年ネイチャーポジティブの実現に向けた国内戦略である「生物多様性国家戦略」の改定と実行が大きな柱です。具体的には、陸と海の30%を保全地域として効果的に管理する「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」目標の達成に向けた取り組みや、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法に基づく保護増殖事業、生態系に被害を及ぼす外来種の防除対策などが報告されます。

水・土壌・大気環境の保全

私たちの生活に直結する身近な環境の保全に関する報告です。大気環境については、PM2.5(微小粒子状物質)や光化学オキシダントの環境基準達成状況と発生源対策が中心です。水環境については、河川や湖沼、海域の水質改善に向けた取り組みや、地下水保全、閉鎖性海域の環境再生などが報告されます。土壌汚染対策法に基づく調査や対策の実施状況もまとめられています。国民の健康を守り、快適な生活環境を確保するための地道な取り組みが示されています。

東日本大震災からの復興

発災から10年以上が経過した今も続く、復興と環境再生への取り組みが報告されます。特に、福島第一原子力発電所事故に伴う環境再生が大きなテーマです。除染によって生じた土壌等の最終処分に向けた取り組みや、中間貯蔵施設の管理、被災地の自然環境の再生プロジェクト(「グリーン復興」)などが継続的に報告されています。これは、甚大な環境災害からの回復という、長期的な課題に対する日本の姿勢を示す重要なパートです。

第2部:循環型社会の形成の状況に関する報告

第2部は、第1部で触れられた循環型社会の形成について、より詳細なデータと分析を加えて深掘りするパートです。

ここでは、一般廃棄物(家庭ごみなど)と産業廃棄物の排出量、リサイクル率、最終処分量(埋め立てられる量)の推移がグラフなどで示されます。これらのデータを見ることで、日本の3Rの進捗が一目瞭然となります。例えば、ごみ総排出量は長期的に減少傾向にある一方で、リサイクル率は横ばいであったり、品目によって大きな差があったりといった課題が浮き彫りになります。

また、個別のリサイクル法(容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法など)の運用状況や成果、課題についても詳細に報告されます。特に注目されるのが、プラスチック資源循環と食品ロス削減です。プラスチックについては、ワンウェイプラスチックの使用削減から、高度なケミカルリサイクル技術の開発まで、幅広い取り組みが紹介されます。食品ロスについては、発生量(家庭系・事業系)の最新データと共に、フードバンク活動の支援や、小売・外食産業における削減の取り組みが報告されます。これらの具体的な数値や事例は、企業が自社の取り組みを評価し、改善策を検討する上で貴重なベンチマークとなります。

第3部:生物多様性の状況や保全、持続可能な利用に関する施策の報告

第3部は、生物多様性の世界に焦点を当てたパートです。第1部よりもさらに専門的に、日本の生態系が直面している危機と、それに対する保全策を詳述します。

中心となるのは、「生物多様性国家戦略2023-2030」に掲げられた5つの基本戦略と2030年までの具体的な目標(ネイチャーポジティブ・ゴール)の進捗状況です。例えば、「30by30」目標の達成に向け、国立公園の拡張や保護地域の新規設定、さらには企業や個人が所有する土地を生物多様性保全に貢献する場所として認定する「自然共生サイト(OECM)」の取り組みなどが紹介されます。

また、シカやイノシシなどによる農林業被害や生態系への影響といった「鳥獣保護管理」の問題、ヒアリやアライグマといった「外来種対策」の最前線、サンゴ礁の白化や高山植物の減少といった「気候変動が生態系に与える影響」など、具体的な課題に対する取り組みが報告されます。遺伝資源の利用から生じる利益を公正に配分するための国際ルール「名古屋議定書」への国内での対応なども、このパートで扱われる重要なテーマです。企業のサプライチェーンが、知らず知らずのうちに生物多様性を損なっていないか、あるいは貢献できる可能性はないかを考える上で、多くの示唆を与えてくれます。

第4部(特集):気候変動と向き合い、自然とともに生きる

2024年版白書の核心である第4部(特集)は、気候危機と自然の危機という二大危機への統合的アプローチを提言します。

気候変動の脅威とこれまでの政策

まず、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の最新の報告書などを基に、気候変動の科学的な現状と将来予測が改めて示されます。平均気温の上昇、海面水位の上昇、異常気象の激甚化・頻発化が、科学的データに基づいて解説され、対策を講じなかった場合の壊滅的な影響に警鐘を鳴らします。その上で、パリ協定やグラスゴー気候合意といった国際的な潮流と、それに応じた日本の「地球温暖化対策計画」や「GX(グリーン・トランスフォーメーション)推進戦略」といった国内政策の歩みを振り返ります。これまでの取り組みの成果と、目標達成に向けてまだギャップがあるという厳しい現実が示されます。

自然再興の取り組み

次に、本特集のもう一つの柱である「自然再興」に焦点が当てられます。これは、単に自然を守る(保全)だけでなく、過去に損なわれてしまった生態系を積極的に再生・回復させていこうという、より能動的なアプローチです。例えば、かつて水田地帯に広がっていた湿地や小川を再生させることで、メダカやドジョウが棲める環境を取り戻すプロジェクトや、人工林を多様な樹種からなる自然に近い森に誘導していく取り組みなどが紹介されます。こうした自然再興が、生物多様性を豊かにするだけでなく、地域の防災機能の向上や、人々に癒やしを与える空間の創出にもつながることが強調されます。

気候変動対策と自然再興の統合的推進

最後に、この特集の結論として、気候変動対策と自然再興を統合的に進めることの重要性とその具体的な方策が論じられます。前述の「自然を基盤とした解決策(NbS)」がその中心的な考え方です。

例えば、都市部で緑地や屋上緑化を増やすことは、ヒートアイランド現象を緩和する「気候変動適応策」であると同時に、鳥や昆虫の生息地となる「自然再興」の取り組みでもあります。また、沿岸部で干潟や藻場を再生することは、CO2を吸収するブルーカーボン生態系として「気候変動緩和策」に貢献し、かつ豊かな漁場を育む「生物多様性保全」にもつながります。

白書では、こうした相乗効果(シナジー)を生み出すプロジェクトを全国で推進していくための政策(財政支援、規制緩和、情報提供など)が示されます。企業に対しても、自社の事業活動や社会貢献活動において、気候と自然の両方に貢献する統合的な視点を持つことが強く求められています。

過去の環境白書の特集テーマ

環境白書の特集テーマは、その時々の社会情勢や環境問題のトレンドを色濃く反映しています。過去数年のテーマを振り返ることで、日本の環境政策の重点がどのように移り変わってきたかを理解できます。

| 公表年 | 特集テーマ | 主なキーワード |

|---|---|---|

| 2024年 | 気候変動と向き合い、自然とともに生きる | 統合的アプローチ、自然再興、NbS(自然を基盤とした解決策)、シナジー |

| 2023年 | ネットゼロ社会の実現に向け、あらゆる主体が変化と行動を起こす社会へ | ネットゼロ、GX(グリーン・トランスフォーメーション)、主体的な行動、バックキャスティング |

| 2022年 | 気候危機時代の羅針盤としてのカーボンプライシングと生物多様性の主流化 | カーボンプライシング、生物多様性の主流化、移行(トランジション)、ESG金融 |

| 2021年 | グリーン社会の実現に向けた地域・くらしの再デザイン | 地域循環共生圏、脱炭素、分散型社会、ライフスタイルの変革 |

2023年:ネットゼロ社会の実現に向け、あらゆる主体が変化と行動を起こす社会へ

2023年版の特集は、2050年カーボンニュートラル(ネットゼロ)という壮大な目標達成のために、もはや政府だけの取り組みでは不十分であり、企業、自治体、そして国民一人ひとりまで、あらゆる主体が当事者意識を持って行動変容を起こす必要があるという強いメッセージが込められていました。

特に、「GX(グリーン・トランスフォーメーション)」という言葉が前面に押し出されたのが特徴です。これは、化石燃料中心の経済・社会システム全体を、クリーンエネルギー中心のそれに転換していくという大きな変革を指します。また、目標から逆算して今何をすべきかを考える「バックキャスティング」のアプローチの重要性が強調され、各主体が具体的なロードマップを描き、行動を開始することを促しました。この年の白書は、目標達成に向けた「全員参加」の号令とも言える内容でした。

2022年:気候危機時代の羅針盤としてのカーボンプライシングと生物多様性の主流化

2022年版では、より具体的で専門的な政策手法に焦点が当てられました。特集の柱の一つが「カーボンプライシング」です。これは、CO2排出に価格を付ける(炭素税、排出量取引制度など)ことで、排出削減に経済的なインセンティブを与える仕組みです。脱炭素化を加速させるための「羅針盤」として、その設計や導入に向けた国内外の議論が詳しく紹介されました。

もう一つの柱が「生物多様性の主流化」です。これは、生物多様性の保全を、環境分野だけでなく、あらゆる経済活動や社会政策の中心に据えていこうという考え方です。企業の事業活動が生物多様性に与えるリスクと機会を評価し、経営戦略に組み込むことの重要性が説かれ、ESG金融(環境・社会・ガバナンスを重視した投融資)の流れとも連動するテーマとして注目されました。この年は、経済の仕組みの中に環境価値を組み込むという、政策の深化が見られた年でした。

2021年:グリーン社会の実現に向けた地域・くらしの再デザイン

2021年版は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックという未曾有の事態を経て作成された白書であり、その影響が色濃く反映されています。リモートワークの普及など、私たちの働き方や暮らし方が大きく変化したことを受け、ポストコロナ時代の持続可能な社会像として「地域・くらしの再デザイン」が特集テーマとなりました。

エネルギーや資源を地域内で循環させる「地域循環共生圏」の構築が提唱され、大都市集中型から、自然資源が豊かな地方の価値を再評価する分散型社会への転換が模索されました。脱炭素化(グリーン)とデジタル化を両輪として、地域の活性化と環境保全を同時に実現するビジョンが示されました。この年の白書は、危機を乗り越え、より強靭で持続可能な社会を再構築するための設計図を提示しようとする意欲的な内容でした。

このように、特集テーマは年々進化しており、2024年の「統合的アプローチ」は、これまでの議論の集大成とも言えるでしょう。

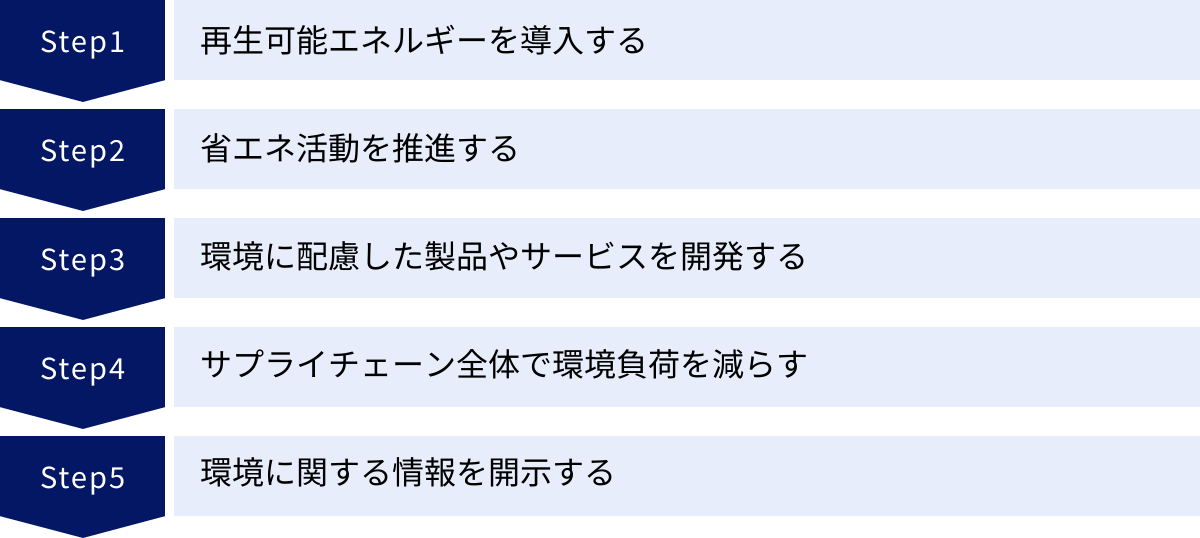

企業が環境問題に取り組むための5つのアクション

環境白書で示された課題や方向性を踏まえ、企業は具体的にどのような行動を起こすべきでしょうか。ここでは、あらゆる企業が着手できる5つの重要なアクションを解説します。

① 再生可能エネルギーを導入する

気候変動対策の最も直接的で効果的なアクションの一つが、事業活動で使う電力を再生可能エネルギー(再エネ)に切り替えることです。

再エネ導入には、電力会社が提供する再エネ料金プランに切り替えるという手軽な方法から、自社の屋根や敷地に太陽光発電設備を設置する(自家消費型太陽光発電)、あるいは遠隔地の発電所から電力を直接購入するコーポレートPPA(電力購入契約)といった本格的な方法まで、様々な選択肢があります。

メリットは、CO2排出量を削減できるだけでなく、長期的に電気料金の変動リスクを低減できる点にあります。特に自家消費型太陽光発電は、燃料費調整額の高騰などの影響を受けにくく、経営の安定化に寄与します。また、「再エネ100%で事業運営」といった目標を掲げることは、環境意識の高い消費者や取引先、投資家からの評価を高め、企業価値の向上に直結します。

注意点としては、自家消費型太陽光発電の導入には初期投資が必要になることや、天候によって発電量が変動することなどが挙げられます。導入にあたっては、補助金制度の活用や、発電量のシミュレーションを綿密に行うことが重要です。

② 省エネ活動を推進する

再生可能エネルギーの導入が「供給側」の対策だとすれば、省エネルギーは「需要側」の対策です。エネルギーを使う量を減らすことは、コスト削減と環境負荷低減を同時に実現する、最も基本的な取り組みです。

具体的な活動としては、以下のようなものが考えられます。

- 照明のLED化: 初期投資はかかりますが、消費電力が大幅に削減でき、長寿命なため交換の手間も省けます。

- 空調設備の更新: 古い空調機を、エネルギー消費効率の高い最新モデルに入れ替えます。

- 断熱性能の向上: 窓を二重窓にしたり、断熱材を追加したりすることで、冷暖房の効率を高めます。

- BEMS/FEMSの導入: ビル・エネルギー管理システム(BEMS)や工場エネルギー管理システム(FEMS)を導入し、エネルギー使用状況を「見える化」し、無駄を特定して改善サイクルを回します。

- 従業員への意識啓発: こまめな消灯や空調の適正温度設定、PCの省電力モードの活用などを徹底するよう、社内で呼びかけます。

省エネは、投資回収が比較的早く、着実なコスト削減効果が見込めるため、企業の規模を問わず取り組むべきアクションです。

③ 環境に配慮した製品やサービスを開発する

自社の事業活動における環境負荷だけでなく、提供する製品やサービスそのものの環境性能を高めることも重要です。これは、企業の競争力強化にも直結します。

この考え方の基本となるのが、LCA(ライフサイクルアセスメント)です。これは、製品が原料調達から製造、使用、廃棄・リサイクルに至るまでの全生涯(ライフサイクル)を通じて、環境にどのような影響を与えるかを定量的に評価する手法です。

LCAの視点を取り入れることで、以下のような取り組みが可能になります。

- エコデザイン: 設計段階から、省資源・長寿命・リサイクルしやすさなどを考慮した製品を開発する。

- サステナブル素材の利用: 再生プラスチックや植物由来のバイオマスプラスチック、認証林から産出された木材など、環境負荷の低い素材を積極的に採用する。

- シェアリングやサブスクリプションへの移行: モノを「所有」から「利用」へと転換させるビジネスモデルは、製品の稼働率を高め、全体としての資源消費量を抑制することにつながります。

環境配慮型製品・サービスは、環境意識の高い顧客層に強くアピールできるため、新たな市場を開拓するチャンスにもなります。

④ サプライチェーン全体で環境負荷を減らす

自社だけのCO2排出量削減(Scope1、Scope2)にとどまらず、原材料の調達から製品の輸送、顧客による使用、廃棄に至るまで、サプライチェーン全体での排出量(Scope3)を把握し、削減に取り組むことが、国際的に求められるようになっています。

- Scope1: 自社での燃料の燃焼などによる直接排出(例:社用車のガソリン、工場のボイラー)

- Scope2: 自社が購入した電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出

- Scope3: 上記以外の、他社の活動による間接排出(例:購入した原材料の製造、製品の輸送、従業員の通勤、販売した製品の使用)

Scope3の算定は複雑ですが、まずは主要な取引先(サプライヤー)に対して、環境への取り組み状況に関するアンケート調査を行ったり、環境負荷の低いサプライヤーを優先的に選定したりすることから始められます。サプライヤーと協働して、輸送効率の改善や、共同での再エネ導入などを検討することも有効です。サプライチェーン全体での取り組みは、自社のリスク管理を強化し、持続可能な調達網を構築する上で不可欠です。

⑤ 環境に関する情報を開示する

環境への取り組みを行ったら、それを社外のステークホルダー(投資家、金融機関、取引先、消費者など)に対して、透明性をもって開示することが極めて重要です。

近年、企業の非財務情報、特に気候変動関連のリスクと機会に関する情報開示を求める国際的な枠組み(TCFD提言など)への対応が、大企業を中心に急速に広がっています。

情報開示は、単なる報告義務の履行ではありません。

- 投資家からの評価向上: ESG投資が拡大する中、適切な情報開示は、投資家からの信頼を獲得し、資金調達を有利に進める上で重要になります。

- リスク管理の高度化: 自社の環境関連リスク(物理的リスク、移行リスク)を分析し、開示するプロセスを通じて、経営層のリスク認識が高まり、より強靭な経営戦略の策定につながります。

- ブランドイメージの向上: 環境への取り組みを積極的に発信することで、企業のレピュテーション(評判)を高め、優秀な人材の獲得にもつながります。

統合報告書やサステナビリティレポート、ウェブサイトなどを通じて、自社の取り組み目標、進捗状況、実績などを具体的に開示していくことが求められます。

環境問題への取り組みに役立つITツール・サービス

企業の環境への取り組み、特にCO2排出量の算定や管理は、専門的な知識が必要で煩雑な作業です。近年、こうした業務を効率化し、専門家でなくても取り組みを始められるように支援するITツール(SaaS)が数多く登場しています。ここでは代表的な3つのサービスを紹介します。

(※各サービスの情報は、公式サイト等で公開されている一般的な情報に基づいています。機能や特徴は変更される可能性があるため、詳細は各公式サイトをご確認ください。)

| サービス名 | 主な特徴 | 対象範囲(GHGプロトコル) |

|---|---|---|

| e-dash | エネルギーデータの自動連携による算定の効率化、拠点ごとの排出量可視化、省エネ法・温対法報告書作成支援。 | Scope1, 2が中心。一部Scope3にも対応。 |

| アスエネ | AI-OCR機能による証憑アップロードからの排出量算定、Scope1, 2, 3の包括的な算定、サプライヤーエンゲージメント機能。 | Scope1, 2, 3 全般。 |

| Zeroboard | GHG排出量算定・可視化、TCFDやCDPなど国際的な報告イニシアチブへの対応支援、製品・サービス単位のカーボンフットプリント算定機能。 | Scope1, 2, 3 全般、カーボンフットプリント(CFP)。 |

e-dash

「e-dash」は、特にエネルギーデータに基づくCO2排出量算定の効率化に強みを持つサービスです。多くの電力会社やガス会社とデータ連携しており、毎月の請求書などを手入力する手間を大幅に削減できます。

主な特徴は以下の通りです。

- データ連携による自動化: 電気やガスなどの請求書データをAPI連携などで自動取得し、CO2排出量を自動で計算します。これにより、担当者の作業負荷を軽減し、入力ミスを防ぎます。

- 拠点ごとの見える化: 本社、支社、工場など、拠点ごとのエネルギー使用量やCO2排出量をダッシュボードで分かりやすく可視化できます。どの拠点でエネルギー消費が多いかを特定し、具体的な省エネ対策につなげやすくなります。

- 法規制への対応支援: 省エネ法や温対法で定められた定期報告書の作成を支援する機能があり、行政への報告業務を効率化できます。

初めてCO2排出量算定に取り組む企業や、多拠点展開していてエネルギー管理を効率化したい企業にとって、導入しやすいサービスと言えるでしょう。

参照:e-dash 公式サイト

アスエネ

「アスエネ」は、Scope1, 2, 3の広範なCO2排出量を一気通貫で算定・可視化できるクラウドサービスです。特にサプライチェーン排出量(Scope3)の算定に力を入れています。

主な特徴は以下の通りです。

- AI-OCR機能: 電気の検針票や請求書などをスマートフォンで撮影してアップロードするだけで、AIが数値を読み取り、データ化してくれる機能があります。手入力の手間を省き、アナログな書類からのデータ化を容易にします。

- 包括的なScope3算定: 原材料調達、輸送、従業員の出張・通勤など、複雑なScope3の各カテゴリに対応した算定が可能です。

- サプライヤーエンゲージメント: サプライヤーに対して排出量データの提供を依頼したり、削減目標の設定を促したりする機能があり、サプライチェーン全体での脱炭素化を推進できます。

サプライチェーンを含めた本格的な脱炭素経営を目指す企業や、Scope3の算定・報告が求められる企業に適したサービスです。

参照:アスエネ 公式サイト

Zeroboard

「Zeroboard」は、企業のGHG(温室効果ガス)排出量の算定・可視化から、国際的な情報開示の枠組みへの対応までを支援する包括的なプラットフォームです。

主な特徴は以下の通りです。

- 国際基準への準拠: GHGプロトコルという国際的な算定基準に準拠しており、信頼性の高い排出量データを提供します。

- 情報開示支援: TCFDやCDPといった、投資家が重視する情報開示イニシアチブの要求項目に沿ったレポート作成を支援する機能が充実しています。

- カーボンフットプリント(CFP)算定: 企業全体の排出量だけでなく、個別の製品やサービスがライフサイクル全体で排出するCO2量(CFP)を算定する機能があります。これにより、環境配慮型製品の開発やマーケティングに活用できます。

グローバルに事業展開している企業、機関投資家からの情報開示要求が強い上場企業、製品の環境優位性を訴求したい企業などにとって、強力なツールとなります。

参照:Zeroboard 公式サイト

環境白書はどこで読める?

環境白書は、日本の環境の現状を知るための第一級の資料であり、誰でも無料で閲覧できます。ここでは、主な閲覧方法を2つ紹介します。

環境省の公式サイト

最も確実で基本的な入手方法は、環境省の公式サイトです。毎年、白書が閣議決定されると、速やかにウェブサイト上で公開されます。

- アクセス方法: 検索エンジンで「環境白書」と検索すれば、環境省の該当ページが上位に表示されます。

- ファイル形式: 全文をまとめたPDF版のほか、章ごとに分割されたPDF版、ウェブページ上で直接読めるHTML版などが用意されています。目的に応じて使い分けることができ便利です。

- バックナンバー: 最新版だけでなく、過去の環境白書もすべてアーカイブされており、いつでも閲覧・ダウンロードが可能です。過去の特集テーマを比較したり、特定のデータの経年変化を追ったりする際に非常に役立ちます。

政策の原文や詳細なデータを正確に確認したい場合は、公式サイトの利用が必須です。

国立環境研究所「図でわかる環境白書」

「白書は読んでみたいけれど、分厚くてどこから手をつけていいか分からない」と感じる方も多いかもしれません。そんな方におすすめなのが、国立環境研究所のウェブサイトで公開されている「図でわかる環境白書」です。

これは、環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書の膨大な内容の中から、特に重要なポイントを抜き出し、豊富なグラフや図、イラストを使って視覚的に分かりやすく解説しているコンテンツです。

- 特徴: 各トピックが見開き2ページ程度にコンパクトにまとめられており、要点を短時間で把握できます。専門的な内容も平易な言葉で説明されているため、環境問題の初学者や、教育現場での活用にも適しています。

- 活用法: まず「図でわかる環境白書」で全体像を掴み、興味を持った部分や、より詳しく知りたいトピックについて、環境省の公式サイトで原文にあたる、という使い方が効率的です。

白書の概要を手軽に理解したい、あるいはプレゼンテーションの資料を作成したいといった場合に、非常に便利なリソースです。

参照:国立環境研究所 公式サイト

まとめ

本記事では、2024年版の環境白書を中心に、その役割から構成、要点、そして企業が取るべき具体的なアクションまでを網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。

- 環境白書は、環境基本法に基づき政府が毎年作成する公的な年次報告書であり、正式には「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」が一体となったものです。

- 2024年版の特集テーマは「気候変動と向き合い、自然とともに生きる」であり、気候変動対策と自然再興を統合的に進めることの重要性を強く打ち出しています。これは、「自然を基盤とした解決策(NbS)」の考え方を本格的に政策の中心に据えるという、日本の環境政策の新たな方向性を示すものです。

- 白書の内容は、地球環境、循環型社会、生物多様性など多岐にわたりますが、これらはすべて相互に関連しています。企業は、自社の事業活動がこれらの課題に与える影響を多角的に捉える必要があります。

- 企業が環境問題に取り組むためには、「再エネ導入」「省エネ推進」「環境配慮型製品の開発」「サプライチェーンでの負荷削減」「情報開示」といった具体的なアクションが求められます。

- CO2排出量の算定・管理を効率化するITツールも登場しており、企業の規模を問わず、データに基づいた環境経営を始めることが可能な時代になっています。

環境白書は、日本の環境の「今」を知り、「未来」を考えるための羅針盤です。気候変動や自然破壊といった地球規模の課題は、もはや遠い国の話でも、政府任せにできる話でもありません。この記事をきっかけに、ぜひ一度、環境白書そのものに目を通してみてください。そして、自社のビジネスやご自身の暮らしの中で、持続可能な未来に向けて何ができるのかを考え、具体的な一歩を踏み出すきっかけとしていただければ幸いです。