私たちの生活環境や事業活動において、「ニオイ」は避けて通れない問題です。心地よい香りがある一方で、多くの人々を悩ませる「悪臭」も存在します。特に、工場や事業場から発生する悪臭は、周辺住民とのトラブルに発展しやすく、企業の社会的責任が問われる重要な課題となっています。

このような悪臭問題を法的に規制し、国民の生活環境を守るために制定されたのが「悪臭防止法」です。この法律は、単に不快なニオイをなくすだけでなく、私たちの健康を保護することも目的としています。

しかし、「どんなニオイが規制されるのか?」「どのような基準があるのか?」「違反するとどうなるのか?」といった具体的な内容については、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。特に、事業を運営する立場にある方にとっては、悪臭防止法の内容を正しく理解し、遵守することは、安定した事業継続のために不可欠です。

この記事では、悪臭防止法の基本的な目的から、具体的な規制内容、2種類の規制基準(物質濃度規制と臭気指数規制)、規制対象となる22の特定悪臭物質、違反した場合の罰則、必要な届出まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、悪臭防止法に関する全体像を掴み、自社の事業活動において何をすべきかが明確になるでしょう。

目次

悪臭防止法とは

悪臭防止法は、私たちの生活を取り巻く「ニオイ」の問題に対処するための根幹となる法律です。正式名称を「悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)」と言い、1971年に制定されました。この法律は、工場やその他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

悪臭防止法の目的

悪臭防止法の目的は、その第一条に明確に記されています。

(目的)

第一条 この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により、生活環境を保全し、もつて国民の健康の保護に資することを目的とする。

(e-Gov法令検索「悪臭防止法」より引用)

この条文から、法律の核心的な目的が二つあることがわかります。一つは「生活環境の保全」、もう一つは「国民の健康の保護」です。

1. 生活環境の保全

ここでの「生活環境」とは、私たちが日々を過ごす上での快適さや平穏さを指します。悪臭は、たとえ健康に直接的な害がなくとも、人々に強い不快感や精神的なストレスを与え、窓を開けられない、洗濯物を外に干せない、気分が悪くなるなど、日常生活に深刻な支障をきたすことがあります。悪臭防止法は、こうした悪臭による生活妨害を防ぎ、人々が快適で平穏な生活を送る権利を守ることを目的としています。これは、騒音や振動といった他の感覚公害と同様に、生活の質(QOL)を維持するために非常に重要な視点です。

2. 国民の健康の保護

悪臭の原因となる物質の中には、低濃度であっても人体に有害な影響を及ぼすものが含まれています。例えば、頭痛、吐き気、めまいといった身体的な症状を引き起こす可能性があります。また、長期的に悪臭にさらされることで、食欲不振や睡眠障害といった間接的な健康被害につながることも懸念されます。悪臭防止法は、こうした悪臭による健康リスクから国民を守ることも、その重要な目的として掲げています。

この法律が制定された背景には、日本の高度経済成長期における深刻な公害問題があります。工場からの排煙や排水による大気汚染や水質汚濁と並んで、化学工場や畜産業などから発生する悪臭もまた、周辺住民の生活を脅かす大きな社会問題となっていました。住民による苦情件数が急増し、社会問題化する中で、国として統一的な規制の枠組みを設ける必要性が高まったのです。

悪臭防止法は、単に「臭い」という主観的な感覚を規制するだけでなく、それがもたらす生活環境への影響や健康リスクという客観的な被害を防ぐための、極めて重要な法律なのです。

法律の対象となる事業者

悪臭防止法の規制対象は、「事業活動に伴って悪臭を発生するすべての事業者」と広く定められています。これは、企業の規模や業種、法人か個人事業主かを問わない、包括的な考え方です。

具体的には、以下のような多岐にわたる事業者が対象となり得ます。

- 製造業: 化学工場、食品加工工場、飼料・肥料製造工場、ゴム製品製造工場、塗装工場、印刷工場、製紙・パルプ工場など。特に、有機溶剤や化学薬品、動植物性の原料を使用する工程では悪臭が発生しやすい傾向があります。

- 畜産業・水産養殖業: 養豚場、養鶏場、牛舎、水産養殖場など。家畜の排泄物や飼料などが主な悪臭源となります。

- サービス業: 飲食店(特に焼肉店、ラーメン店、揚げ物店など)、ホテル・旅館(厨房やボイラー)、クリーニング店、ガソリンスタンドなど。調理臭や溶剤のニオイ、燃料のニオイが問題となることがあります。

- 建設業: 塗装工事、解体工事など。塗料や溶剤、粉塵に伴うニオイが発生します。

- 廃棄物処理業: 廃棄物焼却施設、下水処理場、し尿処理施設、産業廃棄物中間処理施設、最終処分場など。腐敗臭や化学的なニオイが複合的に発生します。

- その他: 研究所、病院(消毒薬など)、動植物園など、特定の物質や生物を取り扱う施設。

重要な点は、悪臭を発生させているという「事実」があれば、その事業者は規制の対象となりうるということです。法律で定められた「特定施設」を設置しているかどうかに関わらず、周辺住民から悪臭に関する苦情が寄せられ、自治体による調査の結果、規制基準を超えていると判断されれば、改善勧告や改善命令の対象となります。

例えば、小規模な個人経営の飲食店であっても、厨房からの排気が近隣の住宅に直接流れ込み、生活に支障をきたすほどの悪臭と判断されれば、悪臭防止法に基づく指導を受ける可能性があります。また、一時的な工事であっても、悪臭対策を怠れば規制の対象となり得ます。

したがって、事業を営むすべての者は、「自分の事業所は小さいから関係ない」「この業種は対象外だろう」と安易に判断するのではなく、自らの事業活動が周辺環境にどのような影響を与えているかを常に意識し、悪臭を発生させる可能性がある場合は、適切な対策を講じる責任があると理解しておく必要があります。

悪臭防止法の規制内容

悪臭防止法は、日本全国で一律に同じ基準が適用されるわけではありません。法律の大きな特徴は、国が基本的な枠組みを定め、具体的な規制の運用は地域の実情をよく知る地方自治体に委ねられている点にあります。このため、規制の対象となる「地域」と「事業場」を正しく理解することが重要です。

規制の対象となる地域

悪臭防止法に基づく規制は、都道府県知事(または政令指定都市や中核市などの市長)が指定した「規制地域」内でのみ適用されます。つまり、規制地域として指定されていないエリアでは、この法律に基づく規制基準は直接的には適用されません。

では、どのような地域が「規制地域」に指定されるのでしょうか。

法律では、市町村長が関係市町村の住民の意見を聴いた上で案を作成し、都道府県知事に要請することで、知事がその地域を規制地域として指定する、という手続きが定められています。一般的には、以下のような地域が指定の対象となります。

- 住居が集合している地域: 人口が密集しており、悪臭が発生した場合に影響を受ける住民が多い地域。都市計画法で定められる市街化区域などが該当しやすいです。

- 工場や事業場と住居が混在している地域: 工業地帯と住宅地が隣接しており、悪臭によるトラブルが発生しやすい地域。

- 悪臭に関する苦情が多く発生している地域: 過去に悪臭問題が頻発し、住民からの改善要求が強い地域。

規制地域の指定は、官報や自治体の公報で公示されます。事業者は、自社の事業場が立地する市町村が、悪臭防止法の規制地域に指定されているかどうかを、まず確認する必要があります。この情報は、通常、各自治体のウェブサイト(環境保全課などのページ)で公開されているか、直接担当部署に問い合わせることで確認できます。

規制地域が指定されていないからといって、悪臭を自由に排出して良いわけではありません。悪臭による被害が深刻な場合は、民事上の損害賠償請求の対象となったり、将来的にその地域が新たに規制地域に指定されたりする可能性もあります。事業者は、規制地域の有無にかかわらず、周辺環境への配慮を怠るべきではありません。

規制の対象となる工場や事業場

規制地域内に立地する、事業活動に伴い悪臭を発生させるすべての工場・事業場が、悪臭防止法の規制対象となります。

前述の「法律の対象となる事業者」で挙げたように、製造業、畜産業、サービス業など、その業種や規模は問いません。重要なのは、その事業場から排出されるニオイが、周辺の生活環境に影響を与えているかどうかという点です。

自治体は、住民からの通報や苦情があった場合、あるいは悪臭の発生が予測される事業場に対して、立入検査を行う権限を持っています。この検査によって、敷地境界線や排出口などでの悪臭の程度が測定され、自治体が定めた規制基準を超過していると判断された場合に、具体的な行政指導(改善勧告など)が行われます。

つまり、規制地域内にある事業場は、常に自治体が定める規制基準を遵守する義務を負っていると考えるべきです。

ただし、例外的に規制の対象とならないケースもあります。例えば、オフィスビルや倉庫など、その事業内容からして悪臭の原因となる物質を通常排出しないと考えられる事業場は、事実上、規制の対象とはなりません。しかし、そうした施設であっても、例えば大規模な空調設備からカビ臭が発生したり、併設された食堂から強い調理臭が発生したりするなど、予期せぬ形で悪臭源となる可能性はゼロではありません。

結局のところ、悪臭防止法の規制は、事業場の「種類」で一律に決まるのではなく、その事業場から発生する「悪臭の事実」に基づいて適用されるのが基本です。自社の事業活動に少しでも悪臭発生のリスクがあるならば、規制対象であるという前提で対策を検討することが、リスク管理の観点から賢明な判断と言えるでしょう。

悪臭の規制基準は2種類

悪臭防止法の最大の特徴の一つが、規制の方法として「物質濃度規制」と「臭気指数規制」という2種類の基準を設けている点です。どちらの規制方式を採用するかは、規制地域を指定する都道府県知事(または市長)が、その地域の実情に応じて選択します。一つの地域で両方の基準が同時に適用されることはありません。事業者としては、自社の事業場がある地域でどちらの方式が採用されているかを正確に把握することが、対策の第一歩となります。

① 物質濃度規制

物質濃度規制は、悪臭防止法が制定された当初から採用されている、伝統的な規制方式です。この方式は、悪臭の原因として特に問題となりやすい特定の化学物質を「特定悪臭物質」として22種類指定し、それぞれの物質の濃度が基準値を超えないように規制するものです。

| 規制方法 | 物質濃度規制 |

|---|---|

| 規制対象 | 特定悪臭物質(22種類) |

| 測定場所 | 敷地境界線、気体排出口、排出水 |

| 特徴 | 原因物質が明確な場合に有効。複合臭には対応しにくい。 |

| 具体例 | アンモニア、硫化水素、トルエンなどの濃度を個別に測定 |

測定場所と基準値

物質濃度規制では、測定場所に応じて異なる基準値が設定されます。主な測定場所は以下の3つです。

- 敷地境界線上: 事業場の敷地と隣接地との境界線における空気中の物質濃度を規制します。これは、周辺住民が実際に感じるであろうニオイの強さを直接的に評価するための基準です。

- 気体排出口: 煙突や排気ダクトの出口における排出ガス中の物質濃度を規制します。排出口で高濃度の物質が排出されても、大気中で拡散・希釈されるため、敷地境界線での濃度は低くなります。この拡散効果を考慮して、敷地境界線の基準よりも緩やかな基準値が設定されます。

- 排出水中: 事業場から排出される水に含まれる物質濃度を規制します。これは、排出水が蒸発したり、河川などで攪拌されたりすることで悪臭が発生するのを防ぐための基準です。

これらの基準値は、国が示す範囲内で、各自治体が地域の実情(地域の用途区分、気象条件など)を考慮して具体的に定めます。したがって、同じ物質であっても、A市とB市では基準値が異なる場合があります。

メリットとデメリット

- メリット:

- 原因物質の特定が容易: どの物質が基準を超えているかが明確になるため、対策が立てやすいという大きな利点があります。例えば、「アンモニアの数値が高い」と分かれば、アンモニアの発生源を特定し、脱臭装置を導入するなどの具体的な対策に直結します。

- 客観的な測定: 濃度は化学的な分析機器で測定されるため、客観的で再現性の高いデータが得られます。

- デメリット:

- 複合臭に対応できない: 規制対象は22種類の特定悪臭物質に限られます。そのため、これら22物質の濃度は基準値以下であっても、それ以外の物質が複数混じり合って強い悪臭(複合臭)を放っている場合、この規制方式では対応できません。食品工場や香料工場のニオイなどがこのケースに該当しやすいです。

- 未指定物質への非対応:22物質以外の物質が単独で強い悪臭を放っていても、規制の対象外となってしまいます。

物質濃度規制は、化学工場や畜産業のように、悪臭の主原因が特定の化学物質(硫化水素やアンモニアなど)に由来する場合に非常に有効な規制方式と言えます。

② 臭気指数規制

物質濃度規制の弱点である「複合臭」に対応するために、1995年の法改正で導入されたのが「臭気指数規制」です。この方式は、個々の化学物質の濃度を測るのではなく、人間の嗅覚(鼻)を使って、ニオイ全体の強さを「臭気指数」という尺度で数値化し、規制するものです。

| 規制方法 | 臭気指数規制 |

|---|---|

| 規制対象 | あらゆるニオイ(原因物質を問わない) |

| 測定場所 | 敷地境界線、気体排出口、排出水 |

| 特徴 | 複合臭や未指定物質のニオイにも対応可能。人間の感覚に近い評価。 |

| 具体例 | ニオイのついた空気を無臭空気で希釈し、ニオイが感じられなくなるまでの希釈倍率から算出 |

臭気指数とは?

臭気指数は、ニオイのついた空気や水を、無臭の空気で薄めていき、「ちょうどニオイが感じられなくなったときの希釈倍率(これを臭気濃度と呼びます)」を基に、以下の式で算出されます。

臭気指数 = 10 × log₁₀(臭気濃度)

この対数スケールにより、人間の感覚に近い形でニオイの強さを表現できます。例えば、臭気濃度が10倍になると臭気指数は10増加し、臭気濃度が100倍になると臭気指数は20増加します。

測定場所と基準値

臭気指数規制でも、物質濃度規制と同様に「敷地境界線」「気体排出口」「排出水」の3つの場所で基準が定められます。基準となる臭気指数の値は、国が示す範囲(敷地境界線では10~21の範囲)内で、各自治体が定めます。

メリットとデメリット

- メリット:

- あらゆるニオイに対応可能: 最大のメリットは、原因物質が何であれ、人間が不快に感じるニオイであれば、その強さを評価し規制できる点です。特定悪臭物質以外の物質によるニオイや、複数の物質が混ざり合った複合臭にも完全に対応できます。

- 住民の感覚との相関性が高い: 人間の嗅覚で直接評価するため、分析機器の測定値よりも、周辺住民が実際に感じている不快感と一致しやすいとされています。

- デメリット:

- 原因物質の特定が困難: 規制基準を超過した場合でも、「何の物質が原因か」はすぐには分かりません。対策を立てるためには、別途、原因物質を特定するための分析が必要になる場合があります。

- 測定の変動要因: 測定は「嗅覚パネル」と呼ばれる判定者の嗅覚に依存するため、パネルの体調や当日のコンディションによって測定結果が多少変動する可能性があります。ただし、この変動を最小限にするため、6人以上のパネルで測定する、事前にパネルの嗅覚をテストするなど、客観性を担保するための厳格なルールが定められています。

近年、様々な産業の発展に伴い、悪臭の原因も多様化・複雑化しています。そのため、より包括的にニオイの問題を捉えられる臭気指数規制を導入する自治体が増加傾向にあります。

特定悪臭物質として指定される22物質一覧

物質濃度規制の根幹をなすのが、「特定悪臭物質」です。これは、数ある悪臭原因物質の中から、特に住民からの苦情が多く、全国的にその発生源が広がっている物質として、政令(悪臭防止法施行令)で指定された22種類の物質を指します。

これらの物質は、それぞれ特有のニオイを持ち、様々な産業活動や自然現象によって発生します。事業者は、自社の活動がこれらの物質を発生させるリスクがないかを確認するために、このリストを理解しておくことが非常に重要です。

以下に、22種類の特定悪臭物質の名称、主な発生源、そして人々が感じるニオイの性質を一覧表にまとめます。

| 物質名 | 化学式 | 主な発生源 | ニオイの具体例 |

|---|---|---|---|

| アンモニア | NH₃ | し尿処理場、畜産事業場、化学肥料工場 | 糞尿のような刺激臭 |

| メチルメルカプタン | CH₃SH | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場 | 腐った玉ねぎのようなニオイ |

| 硫化水素 | H₂S | 下水処理場、し尿処理場、畜産事業場、火山ガス | 腐った卵のようなニオイ |

| 硫化メチル | (CH₃)₂S | パルプ製造工場、製紙工場、化製場 | 腐ったキャベツのようなニオイ |

| 二硫化メチル | (CH₃)₂S₂ | パルプ製造工場、製紙工場、化製場 | 腐った野菜のようなニオイ |

| トリメチルアミン | (CH₃)₃N | 魚腸骨処理工場、化製場、畜産事業場 | 魚が腐ったようなニオイ |

| アセトアルデヒド | CH₃CHO | 飼料・肥料製造工場、化成品製造工場 | 焦げたような、青臭い刺激臭 |

| プロピオンアルデヒド | C₂H₅CHO | 塗料・溶剤工場、香料工場 | 甘酸っぱい刺激臭 |

| ノルマルブチルアルデヒド | n-C₃H₇CHO | 溶剤使用工場、樹脂製造工場 | 焦げたような、甘い刺激臭 |

| イソブチルアルデヒド | i-C₃H₇CHO | 溶剤使用工場、樹脂製造工場 | むせるような、甘い刺激臭 |

| ノルマルバレルアルデヒド | n-C₄H₉CHO | 溶剤使用工場、化学品製造工場 | むせるような、甘酸っぱいニオイ |

| イソバレルアルデヒド | i-C₄H₉CHO | 飼料・肥料製造工場、化学品製造工場 | むせるような、焦げたニオイ |

| イソブタノール | (CH₃)₂CHCH₂OH | 溶剤使用工場、塗装工場 | 発酵したような、アルコール臭 |

| 酢酸エチル | CH₃COOC₂H₅ | 溶剤使用工場、シンナー製造工場、印刷工場 | シンナーのような刺激臭 |

| メチルイソブチルケトン | (CH₃)₂CHCH₂COCH₃ | 溶剤使用工場、塗料・インキ製造工場 | シンナーのような甘いニオイ |

| トルエン | C₆H₅CH₃ | 塗装工場、印刷工場、化学工場、接着剤製造工場 | ガソリン・シンナーのような芳香臭 |

| スチレン | C₆H₅CH=CH₂ | 発泡スチロール製造工場、合成樹脂製造工場 | 都市ガスのような、独特の甘いニオイ |

| キシレン | C₆H₄(CH₃)₂ | 塗装工場、印刷工場、接着剤製造工場 | ガソリン・シンナーのような芳香臭 |

| プロピオン酸 | C₂H₅COOH | 飼料・肥料製造工場、食品工場 | 酸っぱい、汗臭いような刺激臭 |

| ノルマル酪酸 | n-C₃H₇COOH | 畜産事業場、化製場、油脂工場 | 汗臭い、腐ったバターのようなニオイ |

| ノルマル吉草酸 | n-C₄H₉COOH | 化製場、油脂工場 | むれた足のような、汗臭いニオイ |

| イソ吉草酸 | i-C₄H₉COOH | 化製場、油脂工場 | むれた足のような、チーズ臭 |

(参照:環境省 悪臭防止法の概要)

この22物質は、大きく分けると以下のグループに分類できます。

- 含硫黄化合物: メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル。これらは「腐敗臭」の主成分であり、特にパルプ工場や下水処理場、畜産業で問題となります。

- 含窒素化合物: アンモニア、トリメチルアミン。これらも「腐敗臭」や「し尿臭」の代表格で、し尿処理場や魚の加工場などで発生します。

- アルデヒド類: アセトアルデヒドなど6種類。刺激的なニオイが特徴で、化学工場や飼料工場など幅広い発生源があります。

- 揮発性有機化合物(VOC): トルエン、キシレン、スチレンなど。シンナーや接着剤などに含まれる溶剤が主成分で、塗装や印刷といった工程で発生します。これらの一部は、大気汚染防止法でも規制対象となっています。

- 脂肪酸類: プロピオン酸、酪酸、吉草酸など4種類。「汗臭い」「足の裏のような」と表現される不快なニオイで、動植物性の原料を扱う工場で問題となります。

事業者は、自社の製造工程や使用原料、廃棄物などを棚卸しし、これらの特定悪臭物質を発生させる可能性がないかを点検することが求められます。もしリスクがある場合は、発生源を密閉する、排気ガスを脱臭装置に通す、原料の管理を徹底するといった具体的な対策が必要になります。

たとえ自社の地域が臭気指数規制を採用していても、この22物質は悪臭の主要因であることに変わりはありません。悪臭対策を検討する上で、このリストは極めて重要な指針となります。

臭気指数とは

臭気指数は、複合臭など、原因物質が特定できないニオイにも対応できる画期的な指標として導入されました。この概念を正しく理解することは、臭気指数規制が採用されている地域で事業を行う上で不可欠です。

臭気指数は、直接測定される値ではありません。まず「臭気濃度」という値を求め、それを計算式に当てはめて算出します。

- 臭気濃度: ニオイのついた空気や水を、嗅覚でニオイが感じられなくなるまで無臭空気で希釈したときの「希釈倍率」。例えば、採取したニオイ空気を100倍に薄めて初めてニオイが感じられなくなった場合、そのニオイの臭気濃度は「100」となります。

- 臭気指数: 臭気濃度を対数変換して、より人間の感覚に近づけた指標。

この二つの関係は、以下の式で表されます。

臭気指数 = 10 × log₁₀ (臭気濃度)

この式が意味するのは、臭気濃度が10倍、100倍、1000倍…と変化するのに対し、臭気指数は10、20、30…と直線的に変化するということです。これは、人間の嗅覚がニオイの強さを対数的に感じ取る性質(ウェーバー・フェヒナーの法則)に近いとされており、より直感的にニオイの強さを把握できる利点があります。

| 臭気濃度 | 臭気指数の計算 | 臭気指数 | ニオイの強さの目安 |

|---|---|---|---|

| 10 | 10 × log₁₀(10) | 10 | やっと感知できるニオイ(検知閾値) |

| 30 | 10 × log₁₀(30) | 15 | 何のニオイか識別できるニオイ(認知閾値) |

| 100 | 10 × log₁₀(100) | 20 | 強いニオイ |

| 300 | 10 × log₁₀(300) | 25 | 非常に強いニオイ |

| 1,000 | 10 × log₁₀(1000) | 30 | 極めて強い、耐えがたいニオイ |

自治体が定める敷地境界線での規制基準は、多くの場合、臭気指数10~21の範囲で設定されます。例えば、規制基準が「臭気指数15」と定められている地域では、事業場の敷地境界で、何のニオイかが分かる程度のニオイが常時発生していると、基準超過と判断される可能性があります。

臭気指数の測定方法

臭気指数の測定は、化学分析機器ではなく、「三点比較式臭袋法」という、人間の嗅覚を用いる公定法で行われます。これは、信頼性を担保するために厳格な手順が定められています。

測定は、「嗅覚パネル」と呼ばれる、特別な訓練を受けた6人以上の判定者が行います。パネルは、事前に5種類の基準臭(花のニオイ、甘いニオイ、汗臭いニオイなど)を嗅ぎ分けられるかどうかのテストに合格した、正常な嗅覚を持つ人で構成されます。

具体的な測定手順は以下の通りです。

- 試料(ニオイ)の採取: 測定対象となる事業場の敷地境界線や排出口から、専用の袋(臭袋)にニオイのついた空気を採取します。

- 希釈系列の準備: 採取したニオイ空気を、無臭の空気で段階的に希釈(例: 10倍、30倍、100倍…)し、複数の臭袋を準備します。

- パネルによる判定: 嗅覚パネルの各メンバーに、3つの臭袋を提示します。このうち2つには無臭空気が、1つには希釈したニオイ空気が入っています。パネルは、どれがニオイのついた袋かを嗅ぎ分け、回答します。

- 正解率の計算: パネル全体の正解率を計算し、理論的な正解率と照らし合わせます。

- 臭気濃度の算出: すべてのパネルが正しく嗅ぎ分けられなくなる希釈倍率の範囲から、統計的な手法を用いて臭気濃度を算出します。

- 臭気指数の算出: 算出された臭気濃度を、前述の計算式に当てはめて臭気指数を求めます。

この方法は、一見すると主観的に思えるかもしれませんが、6人以上のパネルの回答を統計的に処理することで、個人の感覚のばらつきを排除し、客観的で再現性の高い結果が得られるように設計されています。

事業者が自治体から臭気指数での基準超過を指摘された場合、それは単に一人の感覚ではなく、公的な手法に基づいた客観的な評価であると理解する必要があります。自社で対策の効果を確認する際にも、この三点比較式臭袋法に準じた測定(または専門の測定機関への依頼)を行うことで、信頼性の高いデータを得られます。

物質濃度規制と臭気指数規制はどちらが適用される?

自社の事業場がどちらの規制方式の対象となるのかは、事業者にとって最も重要な関心事の一つです。この選択は、事業者が行うべき悪臭対策の方向性を大きく左右します。

結論から言うと、どちらの規制方式を適用するかは、規制地域を指定する都道府県知事(または政令指定都市等の長)が決定します。事業者が任意で選択することはできません。そして、一つの規制地域に対して、物質濃度規制と臭気指数規制が同時に適用されることはありません。必ずどちらか一方の方式が選択されます。

選択の判断基準と近年の動向

自治体がどちらの方式を選択するかは、その地域の産業構造や、過去の悪臭苦情の内容などを総合的に勘案して判断されます。

- 物質濃度規制が選択されやすいケース:

- 地域の悪臭問題の原因が、特定の業種(例:化学工場、畜産業)に集中しており、原因物質が特定悪臭物質(例:硫化水素、アンモニア)であると明確な場合。

- 伝統的に物質濃度規制を運用してきた実績がある自治体。

- 臭気指数規制が選択されやすいケース:

- 様々な業種の工場や事業場が混在し、悪臭の原因が特定しにくい「複合臭」が問題となっている都市部や工業地域。

- 食品工場、香料工場、印刷工場など、特定悪臭物質以外の物質によるニオイが苦情の原因となっている場合。

- 住民の感覚に近い評価を重視し、より包括的な悪臭対策を目指す自治体。

1995年に臭気指数規制が導入されて以降、その包括性や実効性の高さから、新たに規制を導入したり、規制方式を見直したりする自治体の多くが臭気指数規制を選択する傾向にあります。従来の物質濃度規制では対応しきれなかった多様なニオイ問題に対処できるため、より住民の生活実感に寄り添った規制が可能になると考えられているからです。

環境省の調査によると、年々、臭気指数規制を導入する市区町村の数は増加しています。これは、産業構造の変化や住民の環境意識の高まりを背景に、より実態に即した規制が求められていることの表れと言えるでしょう。(参照:環境省 悪臭防止法施行状況調査)

自社の適用規制を確認する方法

では、事業者はどのようにして自社に適用される規制方式を確認すればよいのでしょうか。最も確実な方法は以下の通りです。

- 管轄自治体のウェブサイトを確認する:

事業場の所在地を管轄する都道府県、または市町村のウェブサイトを確認します。通常、「環境」「環境保全」「生活環境」といった部署のページに、「悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準」といった情報が掲載されています。ここで、自社の所在地が規制地域に含まれているか、そしてどちらの規制方式(物質濃度 or 臭気指数)が採用されているか、具体的な基準値はいくつか、といった情報を確認できます。 - 管轄自治体の担当部署に直接問い合わせる:

ウェブサイトで情報が見つからない場合や、内容が不明瞭な場合は、自治体の環境担当部署(例:〇〇市 環境保全課、〇〇県 大気環境課など)に直接電話などで問い合わせるのが最も確実です。その際、事業場の正確な住所を伝えれば、適用される規制内容を正確に教えてもらえます。

規制方式を知ることが対策の第一歩です。

- 物質濃度規制の場合:対策の焦点は「22の特定悪臭物質をいかに削減するか」になります。ガスクロマトグラフィーなどの分析機器で自社の排出ガスを測定し、原因物質を特定した上で、その物質に効果的な脱臭装置(活性炭吸着、薬液洗浄など)を選定します。

- 臭気指数規制の場合:対策の焦点は「ニオイ全体の強さをいかに下げるか」になります。原因が複合的である可能性が高いため、より広範囲のニオイに有効な脱臭装置(燃焼法、生物脱臭法、プラズマ脱臭など)の検討や、そもそもニオイを発生させないための工程改善(原料の見直し、施設の密閉化など)が重要になります。

このように、適用される規制方式によって対策のアプローチが大きく異なるため、まずは自社がどちらのルールの上で事業を行っているのかを正確に把握することが、すべての始まりとなります。

悪臭防止法に違反した場合の措置と罰則

悪臭防止法は、単なる努力目標やガイドラインではありません。規制基準の遵守を確保するための行政措置や、違反者に対する罰則が定められた、強制力を持つ法律です。事業者は、法律違反がもたらすリスクを正しく認識しておく必要があります。

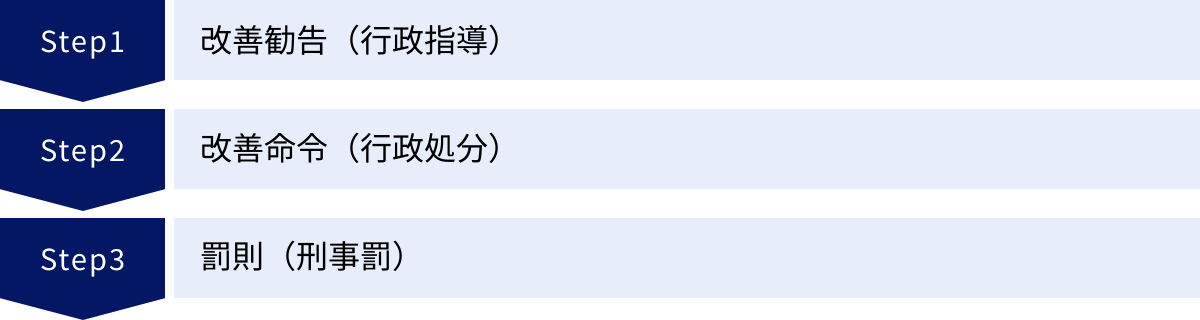

改善勧告と改善命令

事業場から排出される悪臭が規制基準を超過していると判断された場合、自治体(都道府県知事または市長)は、段階的な行政措置をとります。

ステップ1:改善勧告

まず行われるのが「改善勧告」です。これは、事業主に対して、期限を定めて悪臭の防止策(例えば、脱臭装置の設置、作業方法の改善、施設の構造改善など)を講じ、規制基準を遵守するよう勧告する行政指導です。

この段階では、まだ法的な強制力はありません。しかし、これは自治体からの「警告」であり、非常に重い意味を持ちます。ほとんどの事業者は、この勧告に従って改善計画を策定し、対策を実施します。自治体も、事業者と協力しながら改善が進むよう、技術的な助言などを行うことがあります。

ステップ2:改善命令

改善勧告に従わなかった場合、または勧告された措置を講じてもなお規制基準が守られない場合に、次の段階として「改善命令」が出されます。

改善命令は、改善勧告とは異なり、法的な拘束力を持つ行政処分です。命令で指定された期限内に、指定された改善措置を完了する義務が事業者に課せられます。この命令に従わない場合は、後述する罰則(刑事罰)の対象となります。

改善命令が出されるという事態は、事業者が悪臭問題に対して極めて不誠実な対応をとったと見なされたことを意味し、企業の社会的信用を大きく損なうことになります。

緊急時の措置命令

上記に加えて、人の健康に重大な被害が生じるおそれがある緊急事態と認められる場合には、知事は改善勧告を経ずに、直ちに一時的な操業停止などを命じる「措置命令」を出すこともできます。これは非常に例外的なケースですが、それだけ悪臭による健康被害が重視されていることを示しています。

罰則の内容

改善命令に違反した場合など、悪臭防止法にはその実効性を担保するための罰則が明確に規定されています。

最大の罰則:改善命令違反

最も重い罰則が科されるのは、前述の「改善命令」に違反した場合です。

- 罰則内容:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

これは刑事罰であり、違反した事業者の代表者や担当者が処罰の対象となります。単なる過料(行政罰)ではなく、前科がつく可能性のある重い罰則です。これは、悪臭問題の解決に対する行政の本気度を示すものであり、事業者はこのリスクを軽視してはなりません。

その他の罰則

改善命令違反以外にも、以下のような行為に対して罰則が定められています。

- 無届出・虚偽届出に対する罰則:

後述する「特定施設」を設置する際に必要な届出を怠ったり、虚偽の内容で届出を行ったりした場合。- 罰則内容:20万円以下の罰金

- 立入検査の拒否・妨害に対する罰則:

自治体の職員が行う事業場への立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨害したり、質問に対して虚偽の答弁をしたりした場合。- 罰則内容:20万円以下の罰金

これらの罰則は、法律が定める手続きや調査の枠組みそのものを軽視する行為に対するペナルティです。

罰則を受けることは、金銭的な負担や刑事罰そのものだけでなく、企業のコンプライアンス意識の欠如を社会に露呈することになり、取引先からの信用失墜や、地域社会との関係悪化など、事業の存続に関わる深刻なダメージにつながる可能性があります。

悪臭防止法を遵守することは、単なる法的義務に留まらず、企業が社会の一員として存続していくための重要な経営課題であると認識することが不可欠です。

悪臭防止法に関する届出

悪臭防止法では、悪臭を発生させる可能性のある特定の施設を新たに設置したり、変更したりする事業者に対して、事前に自治体へ届け出ることを義務付けています。これは、行政が事前に悪臭発生源の情報を把握し、必要に応じて指導を行うことで、問題を未然に防ぐことを目的としています。

届出が必要になるケース

届出義務は、すべての事業者に一律に課されるわけではありません。悪臭防止法施行令で定められた「特定施設」を、規制地域内に設置、または変更する場合に届出が必要となります。

「特定施設」とは、その構造や使用方法から見て、悪臭を発生させる可能性が高いと類型化された施設のことで、以下のようなものが該当します。(抜粋)

- 鉱業・建設業関連: 鉱物または土石の堆積場

- 製造業関連:

- 反応施設(化学反応をさせる施設)

- 溶解槽、鋳型に注湯する施設

- 乾燥施設(原料を加熱乾燥させる施設)

- くん蒸施設

- 発酵、腐敗、熟成させるための施設

- 塗装施設、印刷施設

- 動植物性原料の処理施設

- 畜産・水産関連: 飼料の保管・製造施設、家畜・家禽の飼育施設、ふ卵施設

- サービス業・インフラ関連: 汚水・廃液処理施設、廃棄物焼却炉、終末処理場、し尿処理施設、廃棄物最終処分場

これらは一例であり、自社の導入する設備が特定施設に該当するかどうかは、悪臭防止法施行令の別表第一を確認するか、管轄の自治体に問い合わせて正確に確認する必要があります。

届出が必要となる具体的なタイミングは、主に以下の通りです。

- 特定施設を新たに設置する場合: 工場を新設し、上記の施設を導入するときなど。

- 特定施設の構造、使用方法、処理方法を変更する場合:

- 設備の規模を大きくする。

- 悪臭の発生に影響するような運転方法に変更する。

- 排ガスの処理方法(脱臭装置の種類など)を変更する。

- 氏名、名称、住所などの変更: 届出者の氏名や法人の名称、事業場の所在地などに変更があった場合。

- 特定施設の使用を廃止した場合:

- 承継: 他社から特定施設のある事業場を譲り受けたり、相続したりした場合。

届出の種類

上記のようなケースに応じて、提出する届出書の種類が異なります。

| 届出の種類 | 提出が必要な状況 | 提出期限 |

|---|---|---|

| 特定施設設置(使用、変更)届出書 | 特定施設を新たに設置・変更する場合 | 工事開始の60日前まで |

| 氏名等変更届出書 | 届出者の氏名、住所、事業場の名称、所在地等に変更があった場合 | 変更があった日から30日以内 |

| 特定施設使用廃止届出書 | 届出済みの特定施設の使用をすべて廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 |

| 承継届出書 | 届出者の地位を承継(譲渡、相続、合併等)した場合 | 承継があった日から30日以内 |

特に注意が必要なのは、「特定施設設置(使用、変更)届出書」です。この届出は、工事を開始する60日前までに提出しなければなりません。自治体はこの60日の間に届出内容を審査し、その計画では規制基準を満たせないと判断した場合、事業者に対して計画の変更や改善を命じることができます(計画変更命令)。この命令に従わない場合、罰則の対象となります。

この事前審査の制度があるため、事業者は施設を設置してから「基準が守れませんでした」という事態に陥るのを避けることができます。逆に言えば、届出を怠ると、このセーフティネットがないまま違法状態に陥るリスクがあるということです。

届出の提出先

これらの届出書は、事業場の所在地を管轄する都道府県知事、または市町村長に提出します。

具体的には、多くの場合、その地域の環境行政を担当する部署(例:〇〇市役所 環境保全課、〇〇県庁 大気保全課など)が窓口となります。

届出書の様式は、各自治体のウェブサイトからダウンロードできるのが一般的です。様式には、事業場の概要、特定施設の種類と構造、悪臭防止の方法(脱臭装置の仕様など)、緊急連絡先などを記載する欄があります。

提出部数や添付書類(事業場の案内図、施設の配置図、構造図など)も自治体によって定められているため、提出前には必ず管轄の自治体の指示を確認しましょう。

届出は、事業者にとって面倒な手続きに感じられるかもしれませんが、これは自社の事業活動が法規に適合していることを公的に示し、将来のトラブルを未然に防ぐための重要なプロセスです。コンプライアンス遵守の観点から、確実な実施が求められます。

悪臭防止法に関するよくある質問

悪臭防止法については、事業者からも住民からも様々な疑問が寄せられます。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめます。

どんなニオイが規制対象になりますか?

この質問に対する最もシンプルな答えは、「人間が不快と感じるニオイであれば、原則としてすべてが規制の対象になりうる」です。

悪臭防止法は、特定の「良いニオイ」や「悪いニオイ」をリストアップしているわけではありません。法律が問題にしているのは、そのニオイが「事業活動に伴って発生」し、「周辺の生活環境を損なう」という事実です。

ただし、規制のアプローチは、自治体が採用している規制方式によって異なります。

- 物質濃度規制の場合:

規制の対象は、法律で定められた「22種類の特定悪臭物質」に限定されます。したがって、この22物質に該当しない化学物質によるニオイや、複数の物質が混ざり合った複合臭は、たとえ強くても直接の規制対象にはなりません。 - 臭気指数規制の場合:

こちらは原因物質を問いません。人間の嗅覚で測定するため、22物質以外のニオイはもちろん、食品の調理臭、香料、コーヒーの焙煎臭、木材のニオイなど、あらゆる種類のニオイが混ざり合った「複合臭」も規制対象となります。

ここで重要なのは、「良いニオイ」とされるものでも、状況によっては「悪臭」になりうるという点です。例えば、パン屋さんの焼きたての香りは多くの人にとって好ましいものですが、そのニオイが四六時中、近隣の住宅に流れ込み、窓も開けられない、洗濯物にニオイがつく、といった状況になれば、それは生活環境を損なう「悪臭」として苦情の対象となる可能性があります。

同様に、香水や柔軟剤の香りも、その種類や濃度、頻度によっては、化学物質過敏症の人や香りが苦手な人にとっては深刻な健康被害や不快感の原因となり得ます。事業活動(例えば、香りを製品に使用する工場や、香りの強い洗剤を使用するクリーニング店など)に起因するものであれば、悪臭防止法の議論の対象となる可能性は否定できません。

結局のところ、ニオイが「悪臭」かどうかを判断する最終的な基準は、個人の主観的な好き嫌いではなく、そのニオイが「社会通念上、受忍すべき限度を超えて、他人の生活環境を侵害しているかどうか」という客観的な視点になります。

一般家庭から出る生活臭も規制対象ですか?

結論から言うと、原則として、一般家庭から発生する通常の生活に伴うニオイ(生活臭)は、悪臭防止法の直接の規制対象とはなりません。

悪臭防止法は、その目的と対象を「工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭」と明確に定めています。したがって、個人が家庭内で行う以下のような活動から発生するニオイは、この「事業活動」には該当しません。

- 毎日の料理のニオイ

- 家庭ゴミから出るニオイ

- 庭でのバーベキューや喫煙のニオイ

- ペットのニオイ

- 浄化槽のニオイ

しかし、法律の対象外だからといって、何をしても良いわけではありません。これらの生活臭が原因で、近隣住民との間で深刻なトラブルに発展するケースは非常に多く存在します。

法的な観点から見ると、たとえ悪臭防止法の対象外であっても、そのニオイが隣人の生活を著しく妨害し、「受忍限度」を超えるレベルであると判断された場合、民法上の不法行為(民法第709条)として、悪臭の差し止めや損害賠償を請求される可能性があります。

また、多くの地方自治体では、悪臭防止法を補完する形で、独自の「生活環境保全条例」などを定めています。これらの条例の中には、事業活動だけでなく、個人の責務として「みだりに悪臭を発生させ、他人に迷惑を及ぼさないように努めなければならない」といった趣旨の規定を設けている場合があります。こうした条例は、直接的な罰則がない努力義務であることが多いですが、近隣トラブルの際には、行政が仲介に入る際の根拠となることがあります。

まとめると、悪臭防止法は事業者を対象としていますが、ニオイの問題は法律だけで解決できるものではなく、地域社会におけるマナーや配慮が非常に重要であると言えます。事業者はもちろん、個人一人ひとりも、自らの活動が周囲に与える影響を考える必要があります。

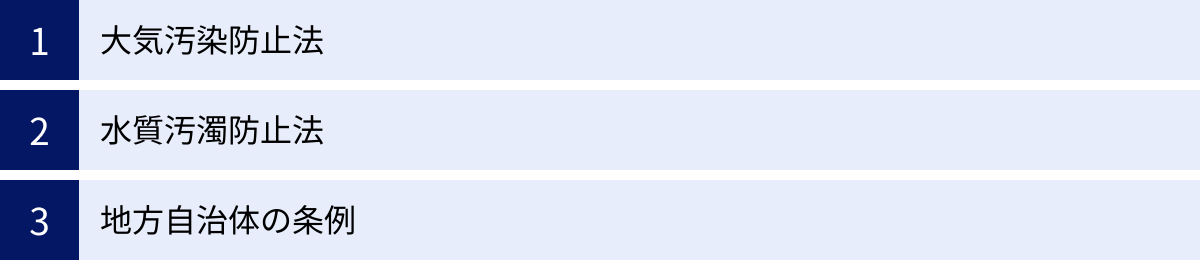

あわせて知っておきたい関連法規

悪臭防止法は、環境関連法規の一つですが、単独で存在するわけではありません。特に、大気や水質に関わる他の法律と密接に関連しており、包括的な環境対策を行う上では、これらの法律もあわせて理解しておくことが重要です。事業者は、悪臭防止法だけでなく、自社の事業活動が関連する他の法律も遵守する義務があります。

大気汚染防止法

大気汚染防止法は、人の健康を保護し、生活環境を保全するため、工場や事業場から大気中に排出される「ばい煙」「揮発性有機化合物(VOC)」「粉じん」「有害大気汚染物質」などを規制する法律です。

悪臭防止法との関係で特に重要なのは、規制対象となる物質に重複がある点です。

例えば、悪臭防止法の特定悪臭物質であるトルエン、キシレン、スチレンなどは、大気汚染防止法では「揮発性有機化合物(VOC)」や「有害大気汚染物質」としても位置づけられています。

両者の違いは、規制の「目的」と「視点」にあります。

- 悪臭防止法: 主な目的は、ニオイによる「不快感」という感覚的な公害を防ぎ、生活環境を保全することです。規制基準は、人間がニオイを感じるかどうかという嗅覚的な観点から設定されます。

- 大気汚染防止法: 主な目的は、物質そのものが持つ「有害性」から人の健康を守ることです。規制基準は、その物質を吸引した場合の健康リスクという毒性学的な観点から設定されます。

このため、同じ物質であっても、適用される法律によって規制基準値が異なります。一般的に、健康被害を防ぐことを目的とする大気汚染防止法の基準の方が、感覚公害を防ぐ悪臭防止法の基準よりも厳しい(低い濃度に設定される)傾向があります。

事業者は、両方の法律の規制対象となる物質を排出している場合、より厳しい方の基準をクリアする必要があると考えるべきです。大気汚染防止法の規制を遵守するための設備投資(例えば、VOC処理装置の導入)が、結果として悪臭の低減にもつながるケースは少なくありません。

水質汚濁防止法

水質汚濁防止法は、工場や事業場から公共用水域(河川、湖沼、海など)や地下水へ排出される水の汚濁を防ぐための法律です。有害物質や生活環境に影響を及ぼす項目(COD、BODなど)について、全国一律の排水基準を定めています。

悪臭と排水は、一見すると無関係のようですが、密接なつながりがあります。

悪臭の原因が、事業場からの排水に由来するケースが非常に多いからです。

例えば、

- 食品加工工場から排出される有機物を多く含んだ排水が、側溝や河川で腐敗し、硫化水素や低級脂肪酸などの悪臭を発生させる。

- 化学工場からの排水に含まれる化学物質が、蒸発して悪臭の原因となる。

悪臭防止法でも、「排出水」に含まれる特定悪臭物質の濃度や臭気指数に関する規制基準が設けられています。事業者は、この悪臭防止法の基準と、水質汚濁防止法が定める排水基準の両方を遵守しなければなりません。

多くの場合、水質汚濁防止法に則って適切な排水処理(活性汚泥処理など)を行えば、水中の汚濁物質が分解・除去されるため、結果的に悪臭の発生も抑制されます。排水処理施設の適切な維持管理は、水環境の保全と悪臭防止の両面から極めて重要です。

地方自治体の条例

悪臭防止法を理解する上で、最も注意すべき点の一つが、地方自治体が定める条例の存在です。

悪臭防止法は、国が定める全国共通の最低限のルール(ミニマム・スタンダード)です。法律では、地方自治体が地域の実情に応じて、法律よりも厳しい基準を設定すること(上乗せ条例)や、法律が規制していない項目を独自に規制すること(横出し条例)を認めています。

実際に、多くの都道府県や市町村が、独自の悪臭関連条例を制定しています。

- 上乗せ条例の例:

- 国が示す基準値の範囲内で、より厳しい数値を採用する。

- 規制地域を、国の基準よりも広く設定する。

- 横出し条例の例:

- 悪臭防止法が定める22の特定悪臭物質以外の物質(例:その他のアルコール類、エステル類など)を、自治体独自の規制対象物質として追加する。

- 中小の飲食店やクリーニング店などを対象とした、簡易な臭気測定方法や指導基準を設ける。

- 生活臭など、悪臭防止法の対象外となるニオイに関する住民間のトラブル解決のための手続きを定める。

したがって、事業者は、国の悪臭防止法の内容を把握するだけでは不十分です。必ず、自社の事業場が立地する都道府県および市町村の条例を確認し、どのような独自ルールが定められているかを把握しておく必要があります。条例の内容は、各自治体のウェブサイトや例規集で確認するか、環境担当部署に問い合わせることで知ることができます。

法律と条例の両方を遵守して初めて、コンプライアンスが達成されるということを、強く認識しておくことが肝要です。