私たちの生活に欠かせない素材であるプラスチック。その利便性の裏側で、海洋プラスチックごみ問題や気候変動への影響、資源の枯渇といった深刻な課題が地球規模で顕在化しています。こうした状況に対応するため、日本では2022年4月1日に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」、通称「プラスチック資源循環促進法」が施行されました。

この法律は、製品の設計から廃棄物の処理に至るまで、プラスチックのライフサイクル全体を通じて資源循環を促進することを目的としています。それは、単に「ごみを減らす」というレベルにとどまらず、社会経済システムそのものを「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」へと転換していくための重要な一歩と位置づけられています。

しかし、法律の名称は聞いたことがあっても、「具体的に何が変わったのか?」「自分の会社や生活にどう関係するのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「プラスチック資源循環促進法」の全体像を、初心者にも分かりやすく徹底的に解説します。法律が生まれた背景や目的、具体的な取り組み内容から、企業が対応するメリット、そして私たち消費者にできることまで、網羅的に掘り下げていきます。この記事を読めば、プラスチックとの付き合い方を見直し、持続可能な社会の実現に向けて行動するための確かな知識が得られるでしょう。

目次

プラスチック資源循環促進法とは?

「プラスチック資源循環促進法」は、プラスチックごみ問題の解決と循環型経済への移行を目指し、プラスチック製品のライフサイクル全体にわたる包括的な対策を定めた日本の法律です。正式名称は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」であり、これまでの個別リサイクル法(容器包装リサイクル法など)を補完し、より上流の設計段階から下流の再資源化まで一気通貫で取り組むことを特徴としています。

法律が制定された背景

この法律が制定されるに至った背景には、国内外の複数の深刻な課題が絡み合っています。

第一に、世界的な海洋プラスチックごみ問題の深刻化です。適切に処理されなかったプラスチックごみが河川を通じて海に流れ込み、海洋生態系に甚大な被害を与えています。ウミガメや海鳥がプラスチック製品を誤って食べてしまったり、マイクロプラスチック(5mm以下の微細なプラスチック粒子)が食物連鎖を通じて私たちの体内にも取り込まれたりするリスクが指摘されています。2019年のG20大阪サミットでは、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有されるなど、国際社会全体で取り組むべき喫緊の課題となっています。

第二に、気候変動問題への対応です。プラスチックの主原料は石油であり、その製造から焼却処分に至るまでの過程で大量の二酸化炭素(CO2)が排出されます。プラスチックの使用量を削減し、焼却(サーマルリサイクル)に頼らないリサイクルを進めることは、地球温暖化対策にも直結します。日本は「2050年カーボンニュートラル」を宣言しており、プラスチック資源の循環はその目標達成のための重要な柱の一つです。

第三に、日本のプラスチックリサイクルの現状です。日本は一人当たりの容器包装プラスチックごみの排出量が世界で2番目に多いとされています(参照:UNEP報告書)。一方で、国内のリサイクル率は高いとされながらも、その内訳を見ると、ごみを燃やしてその熱エネルギーを回収する「サーマルリサイクル」が約6割を占めているのが実情です。サーマルリサイクルはCO2を排出し、資源そのものは失われるため、厳密な意味での資源循環とは言えません。プラスチックを資源として再利用する「マテリアルリサイクル」や、化学的に分解して原料に戻す「ケミカルリサイクル」の割合を高めることが急務でした。

こうした背景のもと、これまでの廃棄物処理法や容器包装リサイクル法といった法律だけではカバーしきれなかった「製品プラスチック(おもちゃや文房具など)」や、ライフサイクルの上流にあたる「設計・製造段階」にも踏み込んだ、より包括的な枠組みとしてプラスチック資源循環促進法が制定されたのです。

法律の目的

プラスチック資源循環促進法の目的は、法律の第一条に明確に記されています。要約すると、「プラスチック使用製品の設計から製造、販売、提供、排出、回収、リサイクルに至る全ての段階において、資源循環の取り組み(3R+Renewable)を促進し、もって持続可能な経済社会の構築に寄与すること」です。

この目的を達成するために、法律は大きく分けて3つの具体的な目標を掲げています。

- 環境配慮設計の促進: メーカー(製造事業者)に対し、製品を設計する段階からプラスチックの使用量を減らしたり、リサイクルしやすい構造にしたりすることを求めます。具体的には、国が「環境配慮設計指針」を定め、事業者はこれに沿った製品づくりに努めることになります。

- ワンウェイプラスチックの使用合理化: コンビニのスプーンやホテルのアメニティなど、一度使ったら捨てられてしまう「使い捨てプラスチック(ワンウェイプラスチック)」の提供事業者に対し、有料化や代替素材への切り替えなど、過剰な提供を抑制する取り組みを求めます。

- プラスチック資源の分別回収・再資源化の促進: 事業活動でプラスチックごみを出す企業(排出事業者)や、家庭ごみを回収する市町村に対し、プラスチック製品の分別を徹底し、質の高いリサイクルを促進することを求めています。

これらを通じて、天然資源の消費を抑制し、環境負荷をできる限り低減させる社会(=サーキュラーエコノミー)への転換を目指すのが、この法律の根本的な狙いです。

法律の基本原則「3R+Renewable」とは

この法律の根幹をなす考え方が「3R+Renewable」です。従来の3R(リデュース、リユース、リサイクル)に、新たに「Renewable(リニューアブル)」を加えたものです。

| 原則 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| Reduce(リデュース) | 製品に使用するプラスチックの量を減らす、または廃棄物そのものの発生を抑制する。 | 製品の軽量化・肉薄化、過剰包装の廃止、使い捨て製品の提供削減 |

| Reuse(リユース) | 一度使用した製品や容器を、廃棄せずに繰り返し使用する。 | 詰め替え用製品の利用、リターナブル容器(ビール瓶など)の普及、修理して長く使う |

| Recycle(リサイクル) | 廃棄物を資源として再生利用する。 | ペットボトルから新しいペットボトルや衣類を作る、廃プラスチックを化学原料に戻す |

| Renewable(リニューアブル) | 再生可能な資源に代替する。 | 石油由来プラスチックを、植物由来のバイオマスプラスチックや再生材に切り替える |

3R(リデュース・リユース・リサイクル)

- Reduce(リデュース): 最も優先順位が高い取り組みです。そもそもプラスチックの使用量を減らせば、その後の廃棄やリサイクルにかかるエネルギーやコストも削減できます。

- Reuse(リユース): 次に優先されます。製品をそのままの形で再利用することで、リサイクル工程で消費されるエネルギーを節約できます。

- Recycle(リサイクル): どうしても廃棄物が出てしまう場合の最後の手段です。この法律では、ごみを燃やす「サーマルリサイクル」ではなく、プラスチックを物質として再生させる「マテリアルリサイクル」や、化学的に原料レベルまで分解して再利用する「ケミカルリサイクル」が特に重視されています。

Renewable(リニューアブル)

Renewableは、3Rの取り組みを補完する重要な概念です。これは、有限な化石資源である石油から作られるプラスチックを、持続可能な再生可能資源に切り替えていこうという考え方です。

具体的には、トウモロコシやサトウキビといった植物を原料とする「バイオマスプラスチック」や、一度使用されたプラスチックを再生した「再生プラスチック(再生材)」の利用がこれにあたります。これにより、新たな石油資源の採掘を抑制し、カーボンニュートラルにも貢献することが期待されています。

この「3R+Renewable」という基本原則に沿って、事業者や消費者がそれぞれの立場で行動することが、法律の目的達成の鍵となります。

いつから施行された?

プラスチック資源循環促進法は、2022年(令和4年)4月1日から全面的に施行されました。

施行に伴い、対象となる事業者は具体的な対応を求められるようになりました。例えば、コンビニエンスストアやスーパーマーケット、ホテル、飲食店などでは、特定プラスチック使用製品(スプーン、フォーク、歯ブラシなど)の提供方法の見直しが始まりました。また、メーカーは環境に配慮した製品設計が、オフィスや工場ではプラスチックごみの排出抑制や再資源化の取り組みが、それぞれ求められています。

この法律は、私たちの社会がプラスチックとどう向き合っていくかを根本から問い直す、大きな転換点となるものです。

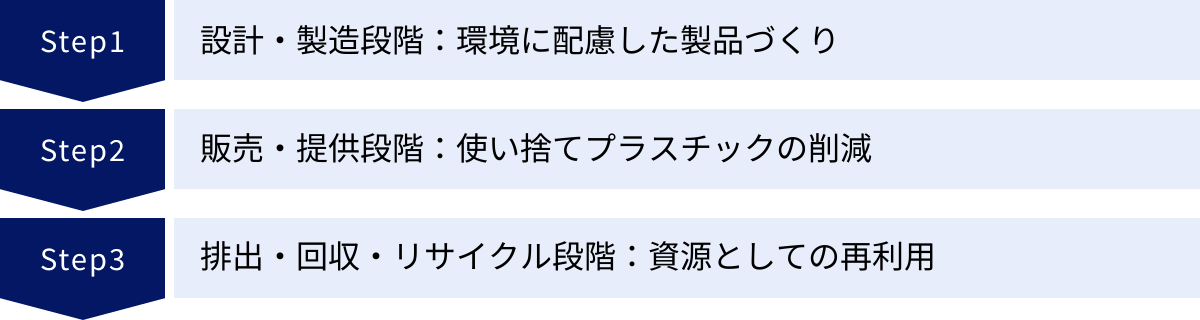

法律の全体像:3つの段階でプラスチックの循環を目指す

プラスチック資源循環促進法は、単一の対策を求めるものではありません。プラスチックが「製品」として生まれ、使われ、そして「ごみ」になるまでの一連の流れ、すなわちライフサイクル全体を3つの段階に分け、それぞれの段階で関係者が連携して資源循環に取り組むことを目指しています。この全体像を理解することが、法律の本質を掴む鍵となります。

①設計・製造段階:環境に配慮した製品づくり

すべての取り組みの出発点となるのが、この「設計・製造段階」です。ごみになってからどう処理するかを考えるのではなく、そもそもごみになりにくい、あるいはリサイクルしやすい製品を世の中に送り出すことが最も重要だという考え方(拡大生産者責任:EPR)に基づいています。

この段階での主役は、プラスチック使用製品を製造する事業者(メーカー)です。法律では、メーカーに対して国が策定した「環境配去設計指針」に適合するよう努めることを求めています。この指針には、プラスチックの資源循環を促進するための具体的な設計上の方針が盛り込まれています。

環境配慮設計指針の主な内容

- 減量化(リデュース): 製品の機能を損なわない範囲で、プラスチックの使用量を減らす設計。例えば、飲料ボトルの肉薄化や、製品のコンパクト化などが挙げられます。

- 再利用可能性(リユース): 繰り返し使える設計。部品を交換可能にして製品寿命を延ばす、丈夫で洗浄しやすいリユース容器を設計するなどの方策があります。

- リサイクルの容易性: 使用後に分別しやすく、リサイクルしやすい設計。

- 分解・分別の容易化: 異なる素材の部品を簡単に取り外せるようにする。

- 単一素材化: 可能な限り同じ種類のプラスチックで製品を構成し、リサイクルの品質を高める。

- ラベルの工夫: 剥がしやすいラベルを採用したり、ボトル本体と同じ素材のラベルを使用したりする。

- 再生材・バイオマスプラスチックの利用(リニューアブル): 新品の石油由来プラスチックの代わりに、使用済みプラスチックから作られた再生材や、植物由来のバイオマスプラスチックを積極的に利用する。

さらに、国はこれらの指針に適合した優れた製品設計を「認定」する制度を設けています。認定を受けた製品には、消費者が一目でわかるように特別なマークを表示できます。これにより、メーカーは環境への取り組みをアピールでき、消費者は環境に良い製品を選びやすくなるという、双方にとってのメリットが生まれます。この仕組みは、市場メカニズムを通じて、環境配慮設計を社会全体に広げていくことを狙っています。

②販売・提供段階:使い捨てプラスチックの削減

次に、製品が消費者の手に渡る「販売・提供段階」です。ここでは特に、一度使っただけで捨てられがちな「特定プラスチック使用製品」、いわゆるワンウェイ(使い捨て)プラスチックが主な対象となります。

この段階での主役は、対象製品を無償で提供している小売・サービス事業者です。具体的には、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、飲食店、ホテル、クリーニング店などが該当します。法律では、これらの事業者に対し、特定プラスチック使用製品の使用を合理化するための取り組みを求めています。

対象となるのは、フォークやスプーン、ストロー、ホテルの歯ブラシやかみそり、クリーニング店のハンガーや衣類カバーなど、政令で定められた12品目です(詳細は後述)。

事業者が取るべき具体的な取り組みは、以下の選択肢から自社の業態に合わせて選ぶことが求められます。

- 有償での提供: これまで無料で提供していたスプーンやフォークなどを有料化する。価格を設定することで、消費者に「本当に必要か」を考えてもらい、不要な受け取りを抑制します。

- 受け取るかどうかの意思確認: 「スプーンはお付けしますか?」など、提供前に顧客の意思を確認する。これにより、無意識に受け取ってしまうことを防ぎます。

- 代替素材製品の提供: 木や紙、あるいは環境負荷の低いバイオマスプラスチックを配合した製品に切り替える。

- ポイント還元など: マイバッグやマイカトラリーを持参した顧客に対し、店舗のポイントを付与するなどのインセンティブを提供する。

- 繰り返し使える製品の提供: 店内で洗浄して繰り返し使える食器やカトラリーを提供する。

これらの取り組みは、消費者に対して「使い捨ては当たり前ではない」という意識を喚起し、ライフスタイルの変革を促す重要な役割を担っています。2020年から始まったレジ袋有料化の対象を、より身近な品目にまで広げた措置と理解すると分かりやすいでしょう。

③排出・回収・リサイクル段階:資源としての再利用

最後に、製品が役目を終えて排出される「排出・回収・リサイクル段階」です。ここでは、排出されたプラスチックを単なる「ごみ」として燃やしてしまうのではなく、貴重な「資源」として捉え、最大限に再利用することを目指します。

この段階では、排出事業者、市町村、そしてリサイクル事業者がそれぞれの役割を果たします。

排出事業者の役割

オフィスや工場、店舗など、事業活動に伴ってプラスチックごみを排出するすべての事業者が対象です。これらの事業者には、排出するプラスチックの排出抑制と再資源化が求められます。

- 排出抑制: そもそもごみを出さない工夫(例:社内でのリユース食器の導入、梱包材の見直し)。

- 再資源化: 排出したプラスチックを素材の種類ごとに適切に分別し、自ら再資源化するか、専門の再資源化事業者に処理を委託する。

これにより、これまで産業廃棄物として一括で処理(多くは焼却)されていたプラスチックが、資源として循環するルートに乗ることが期待されます。

市町村の役割

家庭から出るプラスチックごみを回収する市町村にも、新たな役割が加わりました。これまでの「容器包装リサイクル法」では、対象はペットボトルや食品トレイなどの「容器」や「包装」に限られていました。しかし新法では、これに加えて、おもちゃ、文房具、洗面器、バケツといった製品プラスチック(プラスチック製の商品そのもの)も一体的に回収し、リサイクルに回すことが努力義務とされています。

これにより、各家庭でのプラスチックごみの分別ルールが変わり、より多くのプラスチックが資源として回収される可能性があります。消費者としては、お住まいの自治体の分別ルールがどのように変わるかを確認し、正しく協力することが非常に重要になります。

このように、プラスチック資源循環促進法は、上流から下流まで、社会を構成する様々な主体がそれぞれの立場で責任を果たすことで、プラスチックの循環型社会を実現しようという壮大な設計図を描いているのです。

対象となる事業者と具体的な取り組み内容

プラスチック資源循環促進法は、特定の業種だけでなく、プラスチックに関わる幅広い事業者を対象としています。それぞれの事業者が担うべき役割と、求められる具体的な取り組みは異なります。ここでは、「製造事業者」「小売・サービス事業者」「排出事業者」の3つのカテゴリーに分けて、その内容を詳しく見ていきましょう。

製造事業者(メーカー)の役割

製品のライフサイクルにおける最も上流に位置する製造事業者(メーカー)の役割は、法律の目的を達成する上で極めて重要です。ごみ問題の解決策を「出口(廃棄)」で考えるのではなく、「入口(設計)」で根本的に解決しようとするのが、この法律の核心的なアプローチだからです。

環境配慮設計の指針とは

メーカーに求められる中心的な取り組みは、国が定めた「プラスチック使用製品設計指針」に沿った製品づくりです。これは努力義務とされていますが、企業の社会的責任や市場での競争力を考えると、実質的に対応が必須なものと言えます。指針が示す具体的な内容は多岐にわたります。

1. 減量化(軽量化・薄肉化)

製品の強度や安全性を確保しつつ、使用するプラスチックの量を物理的に減らす設計です。

- 具体例:

- 飲料用ペットボトルの壁面を薄くする「薄肉化」。

- シャンプーや洗剤の詰替用パウチをコンパクトにし、プラスチック使用量を削減する。

- 製品の構造を見直し、不要な部分を削ぎ落として「軽量化」する。

- ポイント: 減量化は、原材料コストの削減に直結するため、企業にとっても経済的メリットが大きい取り組みです。

2. 長期使用化・再利用(リユース設計)

製品を使い捨てにせず、長く使えるように、あるいは繰り返し使えるようにする設計です。

- 具体例:

- 故障時に部品単位で交換・修理できる設計にする(スマートフォンや家電製品など)。

- 耐久性の高い素材を使用し、製品自体の寿命を延ばす。

- 飲食店やイベント向けに、洗浄して繰り返し使えるリユースカップや食器を開発・提供する。

- ポイント: サブスクリプションモデルやレンタルサービスなど、新たなビジネスモデルと組み合わせることで、顧客との長期的な関係構築にも繋がります。

3. 再資源化の容易性(リサイクル設計)

製品が使用済みになった後、効率的かつ高品質なリサイクルができるように配慮した設計です。

- 具体例:

- 素材の単一化: 製品全体を可能な限り同じ種類のプラスチック(例:ポリプロピレン(PP)のみ)で構成する。これにより、分別の手間が省け、リサイクル材の品質が向上します。

- 分解の容易化: 工具を使わなくても簡単に手で分解できる構造にする。金属ネジの代わりにプラスチック製のはめ込み式(スナップフィット)を採用するなどの工夫が考えられます。

- ラベル・シールの工夫: ペットボトルのラベルのように、簡単に剥がせるミシン目を入れたり、糊の量を減らしたりする。また、容器本体と同じ素材のラベル(共材ラベル)を使えば、剥がさずにリサイクルできます。

- ポイント: リサイクルプロセス全体のコストを下げ、再生材の価値を高めることに貢献します。

4. 再生可能資源への代替(Renewable)

バージンプラスチック(新品の石油由来プラスチック)の使用を減らし、環境負荷の低い素材に切り替える取り組みです。

- 具体例:

- 再生プラスチックの利用: 回収されたペットボトルから作られた再生PET樹脂を、新たなペットボトルや食品トレイ、衣類の繊維などに使用する。

- バイオマスプラスチックの利用: 植物由来の原料から作られたバイオマスプラスチックを、レジ袋やカトラリー、製品の筐体などに使用する。

- ポイント: 自社のサステナビリティ目標(例:「2030年までに再生材・バイオマスプラスチックの利用率を〇%にする」)を掲げ、達成に向けた技術開発を進める企業が増えています。

これらの指針に適合した優れた製品は、国の認定制度を利用できます。認定を受けると、製品に専用のマークを表示して販売できるため、環境意識の高い消費者への強力なアピールとなり、企業のブランド価値向上に大きく貢献します。

小売・サービス事業者の役割

消費者に最も身近な存在である小売・サービス事業者は、使い捨てプラスチックを削減する上で「最後の砦」とも言える重要な役割を担います。

特定プラスチック使用製品の使用合理化

法律では、前年度に提供した「特定プラスチック使用製品」の量が合計5トン以上の事業者に対し、使用の合理化に向けた取り組みを義務付けています(5トン未満の事業者は努力義務)。この「特定プラスチック使用製品」とは、無料で提供されることが多い12品目の使い捨てプラスチック製品を指します。

対象となる事業者は、コンビニ、スーパー、ドラッグストア、百貨店、飲食店、ホテル、旅館、クリーニング店など、非常に広範囲にわたります。これらの事業者は、次のいずれかの方法(またはその組み合わせ)を選択し、実施しなければなりません。

| 取り組みの選択肢 | 具体的なアクション | 狙い・効果 |

|---|---|---|

| 有償提供 | フォークやスプーンを1本3円~5円などで販売する。 | 消費者が価格を意識し、本当に必要かを考えるきっかけを作る。過剰な受け取りを抑制する。 |

| 意思確認の徹底 | レジで「ストローはご利用になりますか?」と声かけを徹底する。Web注文ではチェックボックスで要・不要を選択させる。 | 消費者の無意識な受け取りを防ぎ、「断る」という選択肢を当たり前にする。 |

| 景品等(ポイント)の提供 | カトラリー類を辞退した顧客や、マイボトル・マイカップを持参した顧客にポイントを付与する。 | 顧客にお得感を提供し、環境配慮行動を積極的に促す。顧客ロイヤルティの向上にも繋がる。 |

| 代替素材・繰り返し使える製品の提供 | プラスチックスプーンを木製スプーンに切り替える。プラスチックストローを紙ストローに切り替える。 | 環境負荷の低い素材へ転換する。ただし、代替品のコストや使用感も考慮する必要がある。 |

| 情報提供 | 店頭ポスターやWebサイトで、プラスチック削減の取り組みについて告知し、顧客に協力を呼びかける。 | 企業の姿勢を伝え、消費者の理解と共感を得る。 |

これらの取り組みを正当な理由なく実施しない多量提供事業者(5トン以上)に対しては、国が勧告・公表・命令を行うことができると定められています。命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科される可能性もあります。これは、単なる「お願い」ではなく、実効性を伴った措置であることを示しています。

排出事業者(オフィスや工場など)の役割

事業活動を行うすべての企業は、程度の差こそあれ、何らかのプラスチックごみを排出しています。オフィスから出る文房具やファイル、工場で発生する端材や梱包材、物流倉庫で使われる緩衝材など、これらはすべて「事業系プラスチックごみ」です。

排出抑制と再資源化の促進

法律では、これらのプラスチックごみを排出するすべての事業者(排出事業者)に対し、排出の抑制と再資源化に努めることを求めています。

1. 排出の抑制

まず、ごみそのものを発生させないための工夫が求められます。

- オフィスの取り組み:

- クリアファイルの使い回しや、ペーパーレス化によるファイル類の削減。

- 社内会議や来客用に出すペットボトル飲料を廃止し、ウォーターサーバーやリユースカップを導入する。

- 事務用品は、使い捨てではなく、長く使えるものや詰め替え可能なものを選ぶ。

- 工場の取り組み:

- 製造工程を見直し、プラスチックの端材(ロス)の発生を最小限に抑える。

- 部品や原材料の輸送に使う梱包材を、繰り返し使える通い箱などに切り替える。

2. 再資源化の促進

どうしても発生してしまったプラスチックごみは、廃棄物として処理するのではなく、資源として循環させる必要があります。そのために、事業者は以下のいずれかの対応を取る必要があります。

- 分別排出の徹底: 排出するプラスチックを、素材の種類(PET, PP, PEなど)や汚れの有無に応じて細かく分別する。

- 自主回収・リサイクル: 他社と連携して共同で回収・リサイクルシステムを構築する。

- リサイクル業者への委託: 自社で排出したプラスチックを、適切にリサイクルできる処理業者に引き渡す。

特に、前年度のプラスチックごみ排出量が250トン以上の多量排出事業者に対しては、毎年度、再資源化に関する目標を設定し、その達成に向けた計画を立て、実績を公表することが求められます。取り組みが著しく不十分な場合には、国による指導・助言、勧告・公表・命令の対象となります。

このように、法律は各事業者の立場に応じた具体的な役割を定め、社会全体でプラスチックの循環を推進していくための枠組みを構築しているのです。

削減対象となる特定プラスチック使用製品12品目

プラスチック資源循環促進法の中でも、特に私たちの日常生活に直接的な変化をもたらすのが「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」です。これは、コンビニや飲食店、ホテルなどで当たり前のように無料で提供されてきた、使い捨てプラスチック製品の削減を目指す取り組みです。法律では、その対象として特に使用頻度が高く、削減効果が見込まれる12の品目を具体的に定めています。

これらの品目を提供する事業者は、有料化や代替素材への切り替えなどの対応を求められます。私たち消費者も、これらの品目を受け取る際には「本当に必要か?」を考えることが習慣になります。

ここでは、12品目を一つずつ見ていきましょう。

① フォーク・スプーン・ナイフ・マドラー

コンビニ弁当やスーパーの惣菜、カフェのデザートなどを購入した際に提供されるプラスチック製のカトラリー類です。コーヒーをかき混ぜるマドラーも含まれます。

- 主な提供シーン: コンビニ、スーパー、デパ地下、テイクアウト飲食店、カフェ

- 削減アプローチ例: 有料化(例:1本3~5円)、木製や竹製スプーンへの切り替え、バイオマスプラスチック配合製品の導入、レジでの意思確認の徹底(「スプーンはお付けしますか?」)

- 消費者にできること: マイ箸やマイスプーンを持ち歩く、自宅で食べる場合は受け取らない。

② ストロー

飲食店やカフェで冷たいドリンクを注文した際に提供されるプラスチック製のストローです。

- 主な提供シーン: カフェ、ファストフード店、ファミリーレストラン

- 削減アプローチ例: 提供の原則中止(希望者のみに渡す)、紙製・木製・生分解性プラスチック製ストローへの切り替え、リユーザブルストロー(洗浄して再利用)の導入・販売

- 消費者にできること: ストローなしで飲む、マイストロー(ステンレス製、シリコン製など)を持参する。

③ ヘアブラシ・くし

ホテルの客室にアメニティとして置かれている使い捨てのヘアブラシやくしです。

- 主な提供シーン: ホテル、旅館、温浴施設(スパ、サウナなど)

- 削減アプローチ例: 客室への常備をやめ、フロントで希望者にのみ手渡す方式に変更、木製くしへの切り替え、連泊客への交換不要の意思確認

- 消費者にできること: 普段使っている自分のブラシやコームを持参する。

④ かみそり

ヘアブラシと同様に、ホテルのアメニティとして提供される使い捨てのかみそりです。

- 主な提供シーン: ホテル、旅館、温浴施設

- 削減アプローチ例: 客室への常備廃止(フロントでの提供)、持参を促す案内表示、連泊客への交換不要の意思確認

- 消費者にできること: 愛用の電気シェーバーやT字かみそりを持参する。

⑤ 歯ブラシ

ホテルアメニティの代表格である使い捨て歯ブラシも対象です。

- 主な提供シーン: ホテル、旅館、温浴施設、長距離バス

- 削減アプローチ例: フロントでの提供への切り替え、竹製の柄の歯ブラシなど代替素材製品の導入、持参した宿泊客への特典付与(ドリンクサービスなど)

- 消費者にできること: 旅行用の歯ブラシセットを持参する習慣をつける。

⑥ シャワーキャップ

主に女性客向けに提供されることが多い、使い捨てのシャワーキャップです。

- 主な提供シーン: ホテル、旅館、温浴施設

- 削減アプローチ例: フロントでの希望者への提供、客室での案内による持参の推奨

- 消費者にできること: 必要であれば持参する、あるいは繰り返し使えるタイプを用意する。

上記①~⑥は主に「商品購入時やサービス利用時に提供されるもの」ですが、⑦以降は「商品そのものの一部として提供されるもの」や、特定の業態で使われるものが中心となります。

⑦ ハンガー

クリーニングに出した衣類が戻ってくる際に付いてくる、プラスチック製のハンガーです。

- 主な提供シーン: クリーニング店

- 削減アプローチ例: ハンガーの店頭回収とリユースの徹底、ハンガー不要の顧客への割引サービス、再生プラスチックを利用したハンガーへの切り替え

- 消費者にできること: クリーニング店にハンガーを返却する、受け取り時に「ハンガーは不要です」と伝える。

⑧ 衣類用カバー

クリーニング後の衣類をほこりから守るための、薄いプラスチック製のカバーです。

- 主な提供シーン: クリーニング店

- 削減アプローチ例: カバー不要の顧客への意思確認、持ち運び時のみの簡易包装への変更、繰り返し使える不織布カバーの有料販売

- 消費者にできること: 受け取ったらすぐに外し、自宅ではカバーなしで保管する。不要な場合は受け取りを断る。

⑨ テーブルクロス

イベントや一部の飲食店で使われる使い捨てのビニール製テーブルクロスです。

- 主な提供シーン: イベント会場、ケータリングサービス、一部の飲食店

- 削減アプローチ例: 洗濯して繰り返し使える布製のクロスへの切り替え

- 消費者にできること: 個人レベルでの関与は少ないですが、イベント主催者などが環境配慮を選択するよう意識が向かうことが期待されます。

⑩ テイクアウト用のカップ

プラスチック製のテイクアウト用カップです。ただし、紙コップにプラスチックの蓋が付いている場合、蓋のみが対象になるなど、解釈が分かれる場合があります。

- 主な提供シーン: カフェ、ファストフード店、コンビニ

- 削減アプローチ例: マイカップ・マイボトル持参者への割引、リユースカップのデポジット制度導入

- 消費者にできること: マイカップ・マイボトルを積極的に利用する。

⑪ テイクアウト用の容器

弁当や丼物などを入れるためのプラスチック製容器です。カップと同様、蓋のみが対象となるケースもあります。

- 主な提供シーン: テイクアウト・デリバリー専門店、弁当店、スーパー

- 削減アプローチ例: マイ容器(フードコンテナ)持参者への割引や量り売り、紙製やバイオマスプラスチック製の容器への切り替え

- 消費者にできること: 可能であれば、テイクアウト時にマイ容器を持参する。

⑫ 配膳用のトレー

フードコートや社員食堂などで、食事を運ぶために使われる使い捨てのトレーです。

- 主な提供シーン: フードコート、社員食堂、学生食堂

- 削減アプローチ例: 洗浄して繰り返し使えるリユーストレーへの完全移行

- 消費者にできること: 施設側の取り組みが主ですが、利用後は指定の返却口に正しく戻すことが協力になります。

これら12品目は、あくまでワンウェイプラスチック削減の「象徴」です。この取り組みをきっかけに、他のプラスチック製品についても、その必要性や使い方を見直していくことが、社会全体に求められています。

企業がこの法律に対応する3つのメリット

プラスチック資源循環促進法への対応は、一見するとコスト増や業務負担の増加といったネガティブな側面に目が行きがちです。しかし、長期的な視点で見れば、この変革は企業にとって単なる「義務」や「コスト」ではなく、むしろ新たな成長機会をもたらす「投資」と捉えることができます。積極的にこの法律に対応することで、企業は主に3つの大きなメリットを享受できます。

① 企業価値やブランドイメージの向上

現代の市場において、企業の評価は製品やサービスの品質、価格だけでは決まりません。その企業が社会や環境に対してどのような責任を果たしているか、という点が、顧客、投資家、そして従業員からも厳しく問われる時代になっています。

- 消費者からの支持獲得: 近年、環境に配慮した商品やサービスを積極的に選ぶ「エシカル消費」や、企業のサステナビリティ(持続可能性)への取り組みを重視する消費者が増加しています。プラスチック削減に真摯に取り組む姿勢を明確に打ち出すことは、「環境にやさしい企業」「社会課題の解決に貢献する企業」というポジティブなブランドイメージを構築し、競合他社との強力な差別化要因となります。例えば、認定制度を活用した環境配慮設計製品は、消費者の購買意欲を直接的に刺激するでしょう。

- ESG投資の呼び込み: 投資家が企業の価値を測る上で、従来の財務情報に加え、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)への配慮を重視する「ESG投資」が世界の潮流となっています。プラスチック資源循環への対応は、まさに「E(環境)」への具体的な貢献であり、ESG評価の向上に直結します。高いESG評価は、機関投資家からの資金調達を有利にし、株価の安定や向上にも繋がる可能性があります。

- 人材獲得と従業員エンゲージメントの向上: 特に若い世代を中心に、企業の社会貢献意識や倫理観を就職先選びの重要な基準とする傾向が強まっています。自社が持続可能な社会の実現に貢献しているという事実は、優秀な人材を惹きつける魅力となると同時に、既存の従業員の自社に対する誇りや働きがい(エンゲージメント)を高める効果も期待できます。

このように、法対応を単なるコンプライアンス(法令遵守)と捉えず、積極的な情報発信(サステナビリティレポートやウェブサイトでの開示)を行うことで、企業の無形資産である「信頼」と「評判」を大きく高めることができるのです。

② 新しいビジネスチャンスの創出

規制や社会構造の変化は、既存のビジネスモデルを揺るがす一方で、常に新たな市場とビジネスチャンスを生み出します。プラスチック資源循環促進法は、まさに「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」という新しい経済圏への移行を促すトリガーであり、先見の明がある企業にとっては絶好の機会となり得ます。

- 代替素材・新製品の開発: プラスチックに代わる、あるいはプラスチックの使用を削減する新素材・新製品への需要が急激に高まっています。高機能な紙素材、木材、竹、あるいは食料と競合しない非可食性の植物を原料とする次世代バイオマスプラスチックなどの開発は、大きな市場を開拓する可能性を秘めています。また、修理しやすい、リサイクルしやすいといった付加価値を持つ製品設計そのものが、新たな競争力の源泉となります。

- 循環型ビジネスモデル(サーキュラービジネス)の構築: モノを「作って、使って、捨てる」という一方通行の経済(リニアエコノミー)から脱却し、「資源が循環し続ける」ビジネスモデルへの転換が求められます。

- PaaS(Product as a Service): 製品を「所有」させるのではなく、月額料金などで「利用」させるサービス。メーカーは製品を回収・メンテナンスして再提供するため、長寿命で修理しやすい設計が収益に直結します。

- シェアリング・リユースサービス: イベント会場でリユースカップを貸し出し、使用後に回収・洗浄して再利用するサービスや、様々な飲食店で共通して使えるテイクアウト用のリユース容器シェアリングプラットフォームなどが、新たな事業として立ち上がりつつあります。

- 高度なリサイクル技術・事業: 従来のリサイクル技術では難しかった複合素材の分離技術や、廃プラスチックを化学的に分解して新品同様のプラスチック原料に戻す「ケミカルリサイクル」のプラント事業など、静脈産業(廃棄物処理・リサイクル産業)におけるイノベーションが加速します。また、企業や自治体から効率的にプラスチック資源を回収し、選別する仕組みを構築する事業も成長分野です。

このように、法規制を「制約」と見るか、「創造のきっかけ」と見るかで、企業の未来は大きく変わります。

③ コストの削減

短期的には設備投資やオペレーション変更のコストがかかる場合もありますが、長期的・本質的に見れば、この法律への対応は様々なコスト削減に繋がります。

- 原材料費・調達コストの削減:

- 製品の軽量化や薄肉化は、使用するバージンプラスチックの量を減らし、直接的な原材料費の削減に繋がります。

- 再生材の利用を増やすことで、価格変動の大きい石油に依存するリスクを低減できます。

- 小売店がスプーンやフォークの提供を有料化・抑制すれば、これまで経費として計上していた物品の調達コストを大幅に削減できます。

- 廃棄物処理コストの削減:

- 事業活動で排出されるプラスチックごみを徹底的に分別し、リサイクル業者に資源として有価で買い取ってもらえれば、これまで費用を払って「廃棄物」として処理していたコストが削減、あるいは利益に転換する可能性があります。

- 将来的な規制対応コストの削減:

- 世界的に、環境負荷に対する課金(カーボンプライシング、プラスチック税など)の導入が議論されています。将来、より厳しい規制が導入された際に、すでに対応を完了している企業は、追加の設備投資や事業モデルの急な変更といった混乱を避けられ、将来発生し得たであろうコストを未然に防ぐことができます。

法対応は、企業の経営体質そのものを、より効率的で、より環境負荷の少ない、持続可能なものへと変革させる絶好の機会なのです。

プラスチック資源循環促進法の課題・問題点

プラスチック資源循環促進法は、日本のプラスチック問題に対する姿勢を大きく前進させる画期的な法律ですが、その一方で、実効性や普及に向けたいくつかの課題や問題点も指摘されています。これらの課題を正しく認識することが、今後のさらなる改善に繋がります。

企業の取り組みが「努力義務」であること

この法律が抱える最も大きな課題の一つは、多くの規定が罰則を伴う「義務」ではなく、「努力義務」に留まっている点です。

例えば、メーカーに対する環境配慮設計や、中小事業者による特定プラスチック使用製品の提供方法の見直しなどは、あくまで「努めるものとする」とされています。

- 取り組みの温度差: 努力義務であるため、企業の対応に大きな差が生まれる可能性があります。環境意識が高く、資金力のある大企業は積極的に対応を進める一方で、日々の経営で手一杯な中小企業にとっては、コスト増やオペレーションの変更を伴う取り組みは後回しにされがちです。結果として、形式的な対応に終始したり、何も着手しなかったりする事業者が現れ、法律の目的が十分に達成されない懸念があります。

- 実効性の問題: 特定プラスチック使用製品の多量提供事業者(年間5トン以上)やプラスチックごみの多量排出事業者(年間250トン以上)に対しては、国による勧告・公表・命令といった措置が用意されています。しかし、この基準に満たない大多数の中小事業者に対しては、実質的な強制力が働きにくいのが現状です。市場全体として大きな削減効果を生むためには、中小事業者を含めた社会全体の底上げが不可欠です。

この「努力義務」の限界を乗り越えるためには、法律の強制力だけに頼るのではなく、環境配慮に取り組む企業が消費者や取引先から正しく評価され、選ばれるような市場環境を醸成していくことが極めて重要になります。消費者が賢い選択をすること、あるいは企業間取引において環境への取り組みを評価基準に加えることなどが、間接的に「努力義務」を実質的な「義務」へと変えていく力となります。

リサイクルの技術的・コスト的な課題

法律はリサイクルの促進を強く打ち出していますが、その実現には技術面とコスト面で高いハードルが存在します。

- マテリアルリサイクルの限界: ペットボトルのように、単一素材で大量に回収されるものは高品質なマテリアルリサイクル(材料リサイクル)が可能ですが、多くのプラスチック製品は複数の素材が組み合わさっていたり、食品の残りカスなどで汚れていたりするため、リサイクルが困難です。また、マテリアルリサイクルを繰り返すと、プラスチックの品質は徐々に劣化していきます(カスケードリサイクル)。そのため、必ずしも無限に循環できるわけではありません。

- ケミカルリサイクルの課題: 廃プラスチックを化学的に分解して石油化学原料に戻す「ケミカルリサイクル」は、品質の劣化がなく、理論上は半永久的な資源循環(サーキュラーリサイクル)を可能にする夢の技術と期待されています。しかし、その実現には大規模な設備投資が必要であり、現状ではコストが非常に高いという問題があります。また、分解プロセスで多くのエネルギーを消費するため、そのエネルギーを再生可能エネルギーで賄わない限り、ライフサイクル全体でのCO2排出量が課題となる場合もあります。本格的な普及には、まだ技術開発とコストダウンが必要です。

- 回収・選別のコスト: 市町村が製品プラスチックの分別回収を始めたり、事業者が排出するプラスチックを細かく分別したりするには、新たなインフラ(収集車、分別施設、保管場所など)や人件費が必要となります。このコストを誰が負担するのかという問題は、リサイクル推進の大きな障壁となり得ます。

- 再生材の市場: リサイクルによって作られた再生プラスチックは、品質のばらつきや異物混入のリスクなどから、新品のバージンプラスチックに比べて価格が高くなったり、使い勝手が悪かったりすることがあります。メーカー側に再生材を使うインセンティブが働かなければ、せっかくリサイクルしても需要がなく、「出口」が詰まってしまいます。再生材の品質向上と、再生材を積極的に使う企業を後押しする政策(補助金など)が両輪となって進む必要があります。

バイオマスプラスチックが抱える問題

石油由来プラスチックの代替として期待されるバイオマスプラスチックも、万能の解決策ではなく、いくつかの問題を抱えています。

- 食料との競合と森林破壊: トウモロコシやサトウキビなど、食料となる作物を原料とするバイオマスプラスチック(第一世代)は、世界の食料供給と競合し、価格高騰を招くという倫理的な課題を抱えています。また、原料となる植物を栽培するために広大な農地が必要となり、それが熱帯雨林の伐採など、新たな環境破壊に繋がるリスクも指摘されています。今後は、木くずや廃食油など、食料と競合しない非可食性の資源を利用したバイオマスプラスチック(第二世代、第三世代)への移行が急務です。

- 「生分解性」に関する誤解: バイオマスプラスチックの中には、微生物によって分解される「生分解性プラスチック」があります。しかし、この「生分解性」は、高温多湿な堆肥(コンポスト)の中など、特定の条件下で初めて機能するものがほとんどです。土の中や海の中に捨てられても、通常のプラスチックと同じように長期間自然環境に残り続けます。消費者が「自然に還るからポイ捨てしても大丈夫」と誤解してしまうと、かえって環境汚染を助長しかねません。

- リサイクルシステムとの非互換性: バイオマスプラスチックは、既存の石油由来プラスチック(PET、PPなど)とは化学的な性質が異なるため、リサイクルの工程に混入すると、再生材全体の品質を著しく低下させる原因となります。そのため、バイオマスプラスチックを普及させるには、それ専用の識別マークを付け、他のプラスチックとは別に回収・リサイクルする新たな仕組みを社会全体で構築する必要があります。

これらの課題を直視し、一つひとつ解決策を探っていく地道な努力こそが、真の循環型社会を実現するために不可欠です。

私たち消費者にできること

プラスチック資源循環促進法は、事業者や行政の取り組みを定めた法律ですが、その成功は、私たち一人ひとりの消費者の意識と行動にかかっています。事業者がどれだけ環境に配慮した製品やサービスを提供しても、私たちがそれを選び、正しく利用しなければ、循環の輪は完成しません。「自分一人がやっても変わらない」のではなく、「自分一人の選択が社会を変える力を持つ」という視点が大切です。

使い捨てプラスチック製品を断る・避ける

この法律の基本原則「3R+Renewable」の中で、最も環境負荷が低く、最も効果的なのが「Reduce(リデュース)」です。そして、私たち消費者が最も実践しやすいリデュースが「Refuse(リフューズ=断る)」という行動です。

- 「不要です」の一言を習慣に: コンビニで弁当を買ったとき、店員さんから「スプーンはお付けしますか?」と聞かれたら、自宅で食べる場合は「不要です」と伝えましょう。レジ袋も同様です。この小さなコミュニケーションの積み重ねが、社会全体のプラスチック使用量を減らす大きな力になります。最初は少し勇気がいるかもしれませんが、今や当たり前の光景になりつつあります。

- 「マイ〇〇」を持ち歩く:

- マイバッグ: レジ袋有料化ですっかり定着しましたが、常にカバンに入れておく習慣をつけましょう。

- マイボトル・マイカップ: カフェやコンビニで飲み物を買う習慣があるなら、マイボトルは必須アイテムです。割引サービスを受けられることも多く、経済的にもお得です。

- マイ箸・マイカトラリー: 職場でのランチやテイクアウトの際に、割り箸やプラスチックスプーンを受け取らずに済みます。コンパクトなセットも市販されています。

- マイストロー: 必要であれば、繰り返し使えるステンレス製やシリコン製のストローを持ち歩くのも良い選択です。

- 買い物の仕方を見直す:

- 過剰包装を避ける: 同じ商品でも、包装がシンプルな方を選びましょう。個包装がたくさん入ったお菓子より、大袋のものを選ぶだけでもごみは減らせます。

- 量り売りやバラ売りを利用する: 近年、ナッツやドライフルーツ、洗剤などを量り売りする店舗が増えています。必要な分だけマイ容器に入れて購入すれば、包装ごみは一切出ません。

これらの行動は、使い捨てを前提としたライフスタイルそのものを見直すことに繋がります。

自治体のルールに従って正しく分別する

リサイクルは、正しい分別から始まります。どんなに高度なリサイクル技術があっても、家庭から出るごみが正しく分別されていなければ、その能力を発揮できません。

- 最新の分別ルールを確認する: プラスチック資源循環促進法を受けて、多くの市町村でプラスチックごみの分別方法の見直しが進められています。これまで「可燃ごみ」だったおもちゃや文房具などの「製品プラスチック」が、新たに資源ごみの対象になる場合があります。「昔からこうだったから」という思い込みは捨て、お住まいの自治体のウェブサイトや広報誌、ごみ分別アプリなどで、必ず最新のルールを確認しましょう。

- 「容器包装プラ」と「製品プラ」の違いを理解する:

- 容器包装プラスチック: 商品を入れたり包んだりしていたもので、中身がなくなると不要になるもの(例:食品トレイ、シャンプーのボトル、お菓子の袋)。「プラマーク」が付いています。

- 製品プラスチック: そのもの自体が商品であるもの(例:プラスチック製のバケツ、CDケース、おもちゃ)。

この法律により、両者を一括で回収する自治体が増えていく見込みです。

- 汚れを落としてから出す: リサイクルの品質を左右する最も重要なポイントは「汚れ」です。マヨネーズやケチャップの容器、レトルトパウチ、弁当の容器などは、中身を使い切った後、水で軽くすすいだり、不要な布で拭き取ったりしてから排出しましょう。汚れがひどく、簡単に落とせないものは、無理に洗わず「可燃ごみ」として出すのが適切な場合もあります。この一手間が、リサイクル工場での選別作業を助け、再生材の品質を大きく向上させます。

環境に配慮した商品やサービスを選ぶ

私たちの「買い物」は、どの企業を応援するかを決める「投票」と同じ意味を持ちます。環境に配慮した企業の商品を積極的に選ぶことで、市場全体が良い方向へ変わっていく後押しができます。

- エコな「しるし」で選ぶ:

- 環境配慮設計認定マーク: この法律に基づいて国が認定した、リサイクルしやすい製品などに付けられるマークです。このマークがある製品は、環境への貢献度が高い証です。

- 「再生材〇%使用」「バイオマスプラスチック配合」: 製品のパッケージや説明に、環境配慮素材の使用率が記載されているものを選びましょう。具体的な数字を公表している企業は、信頼性が高いと言えます。

- エコマークやFSC認証マークなど、既存の環境ラベルにも注目しましょう。

- 「長く使えるか」で選ぶ:

- 詰め替え商品を選ぶ: 本体を一度買ったら、次からは詰め替え用を選ぶことで、プラスチックごみを大幅に削減できます。

- 修理できる製品を選ぶ: 安価な使い捨て製品を買い替えるのではなく、少し高くても、修理しながら長く使える質の良い製品を選ぶことは、長期的に見れば経済的であり、環境負荷も低減します。

- 企業の姿勢で選ぶ:

- 応援したい企業のウェブサイトで、「サステナビリティ」や「CSR活動」のページを見てみましょう。プラスチック削減目標や具体的な取り組み内容を詳しく公開している企業は、本気で問題に取り組んでいる証拠です。

私たち消費者が賢い選択を積み重ねることが、企業の行動を変え、法律の目的である「循環型社会」を現実のものとするための、最も確実で力強い原動力となるのです。

まとめ

本記事では、「プラスチック資源循環促進法」について、その背景から目的、具体的な内容、そして私たちにできることまで、多角的に解説してきました。

改めて、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 法律の目的: プラスチック製品のライフサイクル全体(設計・製造 → 販売・提供 → 排出・回収・リサイクル)を通じて、資源循環「3R+Renewable」を促進し、持続可能な循環型経済(サーキュラーエコノミー)への転換を目指すこと。

- 3つの段階でのアプローチ:

- 設計・製造段階: メーカーは、減量化やリサイクルしやすさを考慮した「環境配慮設計」に努める。

- 販売・提供段階: 小売・サービス事業者は、スプーンや歯ブラシなど12品目の特定プラスチック使用製品について、有料化などで提供を合理化する。

- 排出・回収・リサイクル段階: 排出事業者や市町村は、プラスチックごみの分別を徹底し、再資源化を促進する。

- 企業のメリット: 法対応は、①企業価値・ブランドイメージの向上、②新しいビジネスチャンスの創出、③コスト削減といった、経営上の大きなメリットに繋がる可能性がある。

- 課題: 「努力義務」規定の多さによる実効性の懸念や、リサイクルの技術的・コスト的な課題、バイオマスプラスチックが抱える問題など、乗り越えるべきハードルも存在する。

- 消費者の役割: 法律の成功には、私たち一人ひとりの行動が不可欠。「使い捨てを断る・避ける」「正しく分別する」「環境に配慮した商品を選ぶ」といった主体的な関与が求められる。

プラスチック資源循環促進法は、単に「ごみを減らす法律」ではありません。これは、私たちの社会がこれまで当たり前としてきた「大量生産・大量消費・大量廃棄」という経済モデルから脱却し、資源を大切に使い、循環させ続ける社会へと舵を切るための、重要な羅針盤です。

法律の施行から時間が経ち、コンビニでの声かけやホテルのアメニティの変更など、少しずつ社会の変化を実感する場面が増えてきました。しかし、これはまだ始まりに過ぎません。法律で定められた枠組みを実のあるものにしていくためには、事業者、行政、そして私たち消費者がそれぞれの立場で知恵を出し合い、協力していく必要があります。

プラスチックという便利な素材と、これからも賢く付き合っていくために。この記事が、皆さまの理解を深め、日々の行動を見直す一助となれば幸いです。私たち一人ひとりの小さな選択が、未来の地球環境をかたちづくる大きな力になることを忘れずに、循環型社会の実現に向けた一歩を踏み出しましょう。