私たちの生活は、さまざまな製品やサービスに支えられています。しかし、その多くは地球の限りある資源を使って作られ、使い終われば「ごみ」として廃棄されてきました。このような大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、環境に大きな負荷をかけ、将来にわたって持続可能ではありません。

この課題に対応するため、日本では「資源有効利用促進法」という法律が定められています。この法律は、単に廃棄物を処理するだけでなく、製品が「ごみ」になることを未然に防ぎ、使用済みのものを貴重な「資源」として循環させる社会、すなわち「循環型社会」の実現を目指すための重要なルールです。

この記事では、資源有効利用促進法の目的や背景、法律で定められている具体的な内容、そして私たちの生活にどのように関わっているのかを、専門用語を交えながらも、初心者の方にも理解しやすいように徹底的に解説します。法律の対象となる業種や製品、関連する他のリサイクル法との違い、さらには私たち一人ひとりが今日から実践できる3Rの取り組みまで、網羅的にご紹介します。

この記事を読み終える頃には、資源有効利用促進法への理解が深まり、日々の消費行動やごみの分別が、より大きな社会の仕組みとつながっていることを実感できるでしょう。

資源有効利用促進法とは

まず、資源有効利用促進法の基本的な考え方について理解を深めましょう。この法律がなぜ作られ、どのような社会を目指しているのか、そしてその中心的な考え方である「3R」とは何かを詳しく解説します。

法律の目的

資源有効利用促進法の正式名称は「資源の有効な利用の促進に関する法律」です。この法律は2000年に制定され、2001年4月から施行されました。(参照:経済産業省)

その根本的な目的は、法律の第一条に明確に示されています。要約すると、以下の3つの柱で成り立っています。

- 資源の消費抑制と環境負荷の低減: 天然資源の採取から製品の製造、使用、廃棄に至るまでの全段階で、資源の消費をできる限り少なくし、環境への負荷を低減すること。

- 3Rの取り組みの促進: 製品が廃棄物となることを抑制(リデュース)、使用済み製品を再使用(リユース)、そして再資源化(リサイクル)する「3R」の取り組みを総合的に推進すること。

- 循環型社会の形成: これらの取り組みを通じて、廃棄物の発生を抑え、限りある資源が循環し続ける「循環型社会」を構築すること。

従来の廃棄物対策が、発生したごみをどう処理するかという「出口対策」に重点を置いていたのに対し、資源有効利用促進法は、製品の設計・製造といった「入口段階」から廃棄物の発生を抑制することを重視しているのが大きな特徴です。つまり、ごみが出にくい製品を社会に普及させ、それでも出てしまったものは資源として徹底的に活用するという、より積極的で根本的なアプローチを目指しています。

この法律は、事業者に対して製品の3R設計を求めると同時に、消費者にも分別排出への協力や3Rに配慮した製品の選択を促すなど、社会を構成するすべての主体(国、自治体、事業者、消費者)がそれぞれの役割を担い、連携することを求めています。

法律が制定された背景

資源有効利用促進法が制定されるに至った背景には、20世紀後半の日本が直面した深刻な社会問題があります。

高度経済成長期以降、私たちの生活は豊かになり、多種多様な製品を手軽に利用できるようになりました。しかしその一方で、「大量生産・大量消費・大量廃棄」という経済システムが定着し、さまざまな問題を引き起こしました。

- 廃棄物の増大と最終処分場の逼迫: 経済活動の活発化に伴い、家庭や事業所から排出されるごみの量は急激に増加しました。その結果、ごみを埋め立てる最終処分場の残余年数が全国的に減少し、新たな処分場を確保することも困難になるという深刻な事態に陥りました。このままでは、ごみを捨てる場所がなくなってしまうという危機感が社会全体に広がりました。

- 資源の枯渇と海外依存: 日本は、製品の原材料となる石油や金属といった天然資源の多くを海外からの輸入に頼っています。大量生産・大量消費は、これらの限りある資源を加速度的に消費することを意味し、将来的な資源枯渇への懸念が高まりました。また、資源価格の変動や国際情勢の変化によって、安定的な資源確保が困難になるリスクも抱えていました。

- 不法投棄と環境汚染: 廃棄物の処理コストの増大などを背景に、山林や原野への不法投棄が社会問題化しました。投棄された廃棄物から有害物質が流出し、土壌や地下水を汚染するなど、環境への悪影響も深刻でした。

これらの問題に対し、従来は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」を中心に対策が講じられてきましたが、発生したごみを適正に処理するだけでは限界があることが明らかになりました。そこで、ごみの発生そのものを抑制する「発生抑制(リデュース)」や「再使用(リユース)」を含めた、より包括的な対策が求められるようになったのです。

こうした流れの中で、1991年に本法の前身である「再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)」が制定されました。この法律はリサイクルの推進を目的としていましたが、さらに取り組みを強化し、リデュースとリユースを明確に位置づけ、循環型社会の実現を正面から掲げる形で、2000年に「資源有効利用促進法」へと全面的に改正・強化されたのです。

循環型社会を目指す基本原則「3R(スリーアール)」

資源有効利用促進法の中核をなすのが、「3R(スリーアール)」という考え方です。これは、リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)という3つの取り組みの頭文字を取ったもので、循環型社会を実現するための行動原則を示しています。

重要なのは、この3つには優先順位があるということです。法律や国の基本方針では、①リデュース → ②リユース → ③リサイクル の順で取り組むことが最も環境負荷が低く、効果的であるとされています。

リデュース(Reduce):廃棄物の発生を減らす

3Rの中で最も優先されるべき取り組みがリデュースです。これは、製品を作る際に使用する資源の量を減らしたり、製品が長持ちするように工夫したりして、そもそも「ごみ」になるものの発生を根本から減らすことを意味します。

ごみが出てから処理するのではなく、最初からごみを出さないようにすることが、資源の節約や環境負荷の低減において最も効果的だからです。

- 事業者側の取り組み例:

- 製品の軽量化・薄肉化: 飲料容器のペットボトルや缶をより薄く、軽く設計する。

- 長寿命化設計: 故障しにくく、長期間使用できる丈夫な製品を開発する。

- 部品点数の削減: シンプルな構造で、使用する部品の数を減らす。

- 包装の簡素化(簡易包装): 過剰な包装をやめ、必要最低限の包装にする。

- 詰め替え・リフィル製品の提供: シャンプーや洗剤などで、中身だけを補充できる詰め替え用製品を販売する。

- 消費者側の取り組み例:

- マイバッグ・マイボトルの持参: レジ袋やペットボトル飲料の購入を減らす。

- 過剰包装の辞退: 贈り物のラッピングなどを簡易なものにしてもらう。

- 必要な分だけ購入: 食品の買いすぎを避け、食べきれる量だけ購入することで食品ロスを削減する。

- 使い捨て製品の使用を控える: 使い捨てのカップやカトラリーではなく、繰り返し使えるものを選ぶ。

リユース(Reuse):繰り返し使う

リデュースの次に優先されるのがリユースです。これは、一度使用された製品や容器、部品などを、廃棄せずにそのままの形で繰り返し使うことを指します。

製品を分解して原材料に戻すリサイクルと違い、製品の形を維持したまま再使用するため、エネルギー消費やCO2排出量を大幅に抑えることができます。

- 事業者側の取り組み例:

- リターナブル容器の導入: ビール瓶、一升瓶、牛乳瓶のように、販売店が回収し、洗浄・殺菌して再び中身を詰めて利用する仕組み。

- 修理・メンテナンスサービスの充実: 製品が故障した際に修理できる体制を整え、長く使えるようにサポートする。

- 中古品の販売・買取: 自社製品の中古品を整備して再販売する(リファービッシュ品など)。

- 消費者側の取り組み例:

- リユースショップやフリーマーケットの活用: 不要になった衣類や家具、本などを売ったり、必要なものを中古で購入したりする。

- 修理して大切に使う: 壊れてもすぐに捨てず、修理可能か検討する。

- 知人や地域での譲り合い: 自分には不要でも、他の誰かが必要としているものを譲る。

リサイクル(Recycle):資源として再利用する

リデュースやリユースが困難な場合に、最後の手段として行われるのがリサイクルです。これは、使用済みの製品や生産工程から出る副産物を回収し、原材料やエネルギー源として再生利用することを意味します。

リサイクルによって、ごみとして埋め立てられたり焼却されたりするはずだったものが、再び価値ある資源として生まれ変わります。

- 事業者側の取り組み例:

- 再生材を使用した製品開発: 回収したペットボトルから繊維を作り衣類を製造する、古紙からトイレットペーパーを製造するなど。

- 効率的な回収システムの構築: 自社製品の回収ルートを確立し、リサイクルを促進する。

- 消費者側の取り組み例:

- 正しい分別排出: 自治体のルールに従い、ペットボトル、缶、びん、古紙、プラスチック製容器包装などをきちんと分別して出す。

- リサイクル製品の積極的な購入: 再生材から作られた製品を選ぶことで、リサイクルの輪を完成させる。

リサイクルには、その方法によっていくつかの種類があります。

- マテリアルリサイクル: 廃棄物を製品の原料として再利用すること。(例:ペットボトルを再びペットボトルに、アルミ缶をアルミ缶に)

- ケミカルリサイクル: 廃棄物を化学的に分解し、化学製品の原料として再利用すること。(例:廃プラスチックをガス化して化学原料に)

- サーマルリサイクル: 廃棄物を焼却する際に発生する熱エネルギーを回収し、発電や温水利用などに使うこと。

3Rの優先順位を意識することが、より効果的に環境負荷を低減し、循環型社会を実現する上で非常に重要です。

資源有効利用促進法で定められていること

資源有効利用促進法は、循環型社会の実現という大きな目標を達成するために、社会を構成するさまざまな主体に対して具体的な役割と義務を定めています。ここでは、国や自治体、事業者、そして私たち消費者にそれぞれ何が求められているのか、特に事業者が取り組むべき内容や製品の表示義務について詳しく見ていきましょう。

国・自治体・事業者・消費者のそれぞれの役割

この法律は、特定の誰かだけに責任を押し付けるのではなく、国、地方公共団体(自治体)、事業者、消費者がそれぞれの立場で連携し、協力し合うことで初めて効果を発揮するように設計されています。それぞれの主な役割は以下の通りです。

| 主体 | 役割の概要 | 具体的な取り組み例 |

|---|---|---|

| 国 | 全体の方針決定と支援: 循環型社会形成に向けた基本方針を策定し、社会全体の取り組みをリードする。 | ・3Rに関する基本方針の策定・公表 ・事業者向けの技術開発支援や情報提供 ・国民への普及啓発活動(3R推進月間など) ・国際的な連携の推進 |

| 地方公共団体(自治体) | 地域における実行部隊: 国の方針に基づき、地域の実情に応じた具体的な施策を実施する。 | ・分別収集計画の策定と実施 ・地域住民や事業者への指導・助言 ・ごみ処理施設やリサイクル施設の整備・運営 ・グリーン購入(環境配慮製品の率先購入)の推進 |

| 事業者 | 製品のライフサイクル全体への責任: 製品の設計・製造から使用済み製品の回収・リサイクルまで、一貫して3Rに取り組む。 | ・製品の省資源化・長寿命化設計 ・再生資源・再生部品の利用 ・分別しやすい材質識別表示の実施 ・パソコンなどの自主回収・リサイクルシステムの構築 |

| 消費者 | 賢い選択と責任ある行動: 日々の生活の中で3Rを意識した行動を実践し、社会の仕組みを支える。 | ・ごみの発生抑制(マイバッグ持参、食品ロス削減) ・製品を長く大切に使うこと ・自治体のルールに従った正しい分別排出 ・環境に配慮した製品(エコマーク商品など)の選択 |

このように、国が大きな羅針盤を示し、自治体が地域で舵を取り、事業者が3Rに対応した船(製品)を造り、私たち消費者がその船を賢く利用するという、壮大な協働プロジェクトが資源有効利用促進法の目指す姿です。一人ひとりの行動が、この大きな流れの一部となっているのです。

事業者に求められる取り組み

法律では、製品のライフサイクルに最も深く関わる事業者に対して、特に重要な役割を課しています。具体的には、主に以下の4つの取り組みが求められています。

- 製品の3R(省資源化・長寿命化等)設計の推進

事業者は、製品を設計する段階から、使用後のことまでを考慮に入れる必要があります。これは「拡大生産者責任(EPR)」という考え方にも通じます。- 省資源化: 使用する原材料の量を減らす(軽量化、小型化)。

- 長寿命化: 丈夫で壊れにくく、修理しやすい設計にする。

- 解体・分別の容易化: 使用後に部品を取り外したり、素材ごとに分けたりしやすい構造にする。

- 安全性の確保: リサイクル工程で危険が生じないような材料選定や設計を行う。

この取り組みを客観的に評価し、改善に役立てるための手法として「製品アセスメント」の実施が努力義務とされています。

- 自主回収・リサイクルシステムの構築

特定の製品については、使用済みになった際に製造・販売した事業者が責任を持って回収し、リサイクルする仕組みを構築することが義務付けられています。代表的な例がパソコンと小型二次電池(充電式電池)です。- パソコン: メーカー各社は、家庭や事業所から排出される使用済みパソコンを回収し、部品のリユースや金属資源のリサイクルを行っています。「PCリサイクルマーク」が付いたパソコンは、廃棄時に新たな料金負担なしでメーカーが回収します。

- 小型二次電池: ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池などの充電式電池は、希少な金属資源を含んでおり、リサイクルが重要です。これらの電池を製造・輸入する事業者は、回収拠点(家電量販店など)を設置し、自主回収と再資源化を行っています。

- 再生資源・再生部品の利用促進

リサイクルの輪を完成させるためには、回収した資源を新たな製品に利用することが不可欠です。事業者は、自社が製造する製品に、積極的に再生材やリユース部品を使用することが求められます。例えば、回収されたペットボトルから作られた再生PET樹脂を新たなペットボトルに使用したり、使用済み自動車から取り外した部品を整備して再利用したりする取り組みがこれにあたります。 - 分別回収のための識別表示

消費者が正しく分別排出できるように、製品や容器包装の材質を分かりやすく表示することも事業者の重要な義務です。これについては次の項目で詳しく解説します。

製品の識別表示義務

スーパーやコンビニで商品を手にしたとき、プラスチックの容器に「プラ」、紙の箱に「紙」と書かれたマークを見たことがあるでしょう。これが、資源有効利用促進法に基づいて事業者に義務付けられている「識別表示」です。

この表示の目的は、製品や容器包装がどのような素材でできているかを消費者に一目で知らせ、自治体のルールに従った正しい分別を助けることです。適切な分別は、質の高いリサイクルを行うための第一歩であり、非常に重要な役割を担っています。

法律で識別表示が義務付けられている主な品目は以下の通りです。

- プラスチック製容器包装(プラマーク): 商品を入れる袋や容器、商品を包むフィルム、カップ麺の容器、ペットボトルのラベルやキャップなど、プラスチック製の容器や包装が対象です。

- 紙製容器包装(紙マーク): お菓子の箱、包装紙、紙袋、牛乳パック(アルミ不使用のもの)など、紙製の容器や包装が対象です。ただし、段ボールや新聞、雑誌など、それ自体が商品であるものは対象外です。

- ペットボトル: 飲料や特定の調味料(しょうゆなど)に使われるペットボトル本体には、リサイクルマークの表示が義務付けられています。

- スチール缶・アルミ缶: 飲料や食品が入っているスチール缶、アルミ缶には、それぞれ「スチール」「アルミ」のマークが表示されています。

- 小型二次電池(充電式電池): ニカド電池(Ni-Cd)、ニッケル水素電池(Ni-MH)、リチウムイオン電池(Li-ion)には、希少資源の有効利用を促すため、リサイクルマークが表示されています。

- 塩化ビニル樹脂製建設資材: 床材や壁紙、管材などの塩化ビニル樹脂製の建設資材にも、リサイクルを促進するための識別表示が義務付けられています。

私たち消費者がこれらのマークを確認し、正しく分別することが、効率的な回収とリサイクルシステムを支える基盤となります。もし表示が見当たらない場合や、どの分別区分になるか分からない場合は、安易に判断せず、お住まいの自治体が発行するごみ分別ガイドやウェブサイトで確認することが大切です。

法律の対象となる業種と製品

資源有効利用促進法は、すべての産業活動を対象としつつも、特に資源の消費量や廃棄物の発生量が多い特定の業種や製品に対して、より具体的な取り組みを求めています。ここでは、法律によって指定されている7つの区分について、それぞれの定義と対象例、求められる取り組みを分かりやすく整理して解説します。

これらの指定は、政令(内閣が制定する命令)によって定められており、社会経済情勢の変化に応じて見直されることがあります。(参照:経済産業省 資源有効利用促進法関連政省令)

| 区分 | 定義 | 対象例 | 事業者に求められることの要点 |

|---|---|---|---|

| 特定省資源業種 | 原材料の利用を合理化し、使用量を減らすことが特に必要な業種 | 製紙業、ガラス容器製造業、建設業、自動車製造業 | 原材料使用量の原単位(製品1単位あたり)の低減 |

| 特定再利用業種 | 製造工程で生じる副産物の再利用を促進することが特に必要な業種 | 製鉄業、製鋼業、銅製錬業、製紙業 | 副産物(鉄鋼スラグ、石炭灰、製紙スラッジ等)の利用率向上 |

| 指定省資源化製品 | 製品の設計・製造段階で省資源・長寿命化への配慮が必要な製品 | 自動車、家電製品、パソコン、ガス・石油機器 | 製品アセスメント指針に基づく3R設計(省資源、長寿命化等)の実施 |

| 指定再利用促進製品 | 使用後に再生資源・部品として利用を促進すべき製品 | 自動車、家電製品、パソコン、複写機、パチンコ機 | 再生資源・部品の利用率向上、解体が容易な設計 |

| 指定表示製品 | 消費者が分別排出しやすいよう材質の識別表示が必要な製品 | 容器包装(プラスチック、紙)、ペットボトル、スチール缶、アルミ缶、小型二次電池 | 定められた識別マークの表示義務 |

| 指定再資源化製品 | 事業者による自主回収と再資源化(リサイクル)が義務付けられている製品 | パソコン(本体、ディスプレイ)、小型二次電池 | 自主回収システムの構築と責任ある再資源化の実施 |

| 指定副産物 | 再利用を促進すべき特定の副産物 | 鉄鋼スラグ、石炭灰、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材 | 土木資材(路盤材、埋戻し材)やセメント原料などへの有効利用の促進 |

以下で、各区分についてさらに詳しく見ていきましょう。

特定省資源業種

これは、その事業活動において原材料を大量に使用するため、その使用量を削減(リデュース)することが社会全体で大きな効果をもたらす業種です。対象となる事業者は、製品1トンや生産金額100万円あたりに使用する原材料の量(原単位)について、国が示す判断基準を参考に、自主的な目標を設定し、その達成に努めることが求められます。

- 対象業種例: 紙・パルプ製造業、ガラス容器製造業、建設業、自動車製造業、家電製造業など

特定再利用業種

これは、製造プロセスにおいて多量の副産物(本来の目的の製品以外に、副次的に発生するもの)が生じるため、これを廃棄物とせず、有効な資源として再利用(リユース・リサイクル)することが強く求められる業種です。これらの事業者も、副産物の利用率について自主目標を設定し、その達成に努めます。

- 対象業種例:

- 製鉄業: 高炉から出る「高炉スラグ」はセメント原料や路盤材に利用されます。

- 製紙業: 製紙工程で出る「ペーパースラッジ」は、焼却灰が建設資材などに利用されます。

- 電力業: 石炭火力発電所で発生する「石炭灰(フライアッシュ、クリンカアッシュ)」は、セメント原料やコンクリート混和材として活用されます。

指定省資源化製品

これは、製品のライフサイクル全体を通じて環境への影響が大きく、特に設計・製造段階での配慮(リデュース、リユース)が重要な製品群です。これらの製品の製造事業者は、国が定めた「製品アセスメント指針」に基づき、自主的に評価を行い、省資源化や長寿命化につながる設計改善に努めることが求められます。

- 対象製品例: 自動車、家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)、パソコン、ガス・石油機器など

指定再利用促進製品

これは、使用済みとなった後も、部品や素材に高い再利用価値があるため、その回収と再利用(リユース、リサイクル)を積極的に進めるべき製品群です。これらの製品の製造事業者は、再生資源や再生部品の利用率に関する目標を設定したり、製品を解体しやすい設計にしたりすることが求められます。

- 対象製品例: 自動車、家電製品、パソコン、複写機、パチンコ機、金属製家具など

指定表示製品

これは、消費者による分別排出を容易にし、リサイクルの質と効率を高めるために、材質の識別表示が義務付けられている製品群です。先述の通り、プラマークや紙マークなどがこれにあたります。

- 対象製品例: スチール缶、アルミ缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装、小型二次電池、塩化ビニル樹脂製建設資材

指定再資源化製品

これは、リサイクルを進める上で、専門的な処理技術が必要であったり、有害物質を含む可能性があるため、製造事業者に自主的な回収と再資源化を法的に義務付けている製品です。消費者は、自治体の通常のごみ収集には出せません。

- 対象製品:

- パソコン(本体・ディスプレイ): メーカーが責任を持って回収・リサイクルします。

- 小型二次電池(充電式電池): 製造・輸入業者が回収協力店を通じて回収・リサイクルします。

指定副産物

これは、特定の事業活動(主に建設工事や製鉄業など)から大量に発生し、かつ他の用途に資源として利用可能な副産物です。これらの副産物が発生する事業者や、それを利用する事業者に対し、有効利用を促進することが求められます。

- 対象: 鉄鋼スラグ、石炭灰、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材

これらの区分けは、産業構造や技術の進展、社会の要請に応じて、今後も見直されていく可能性があります。

関連する法律との違い

循環型社会の実現を目指す法律は、資源有効利用促進法だけではありません。特に近年注目されている「プラスチック資源循環促進法」や、個別の製品に特化した各種リサイクル法など、類似の目的を持つ法律がいくつか存在します。これらの法律と資源有効利用促進法との関係性を理解することで、日本の3R政策の全体像をより深く把握できます。

プラスチック資源循環促進法との関係

2022年4月に施行された「プラスチック資源循環促進法(プラ新法)」は、その名の通り、プラスチック製品のライフサイクル全体(設計から廃棄物の処理まで)にわたる資源循環を促進するための法律です。

資源有効利用促進法が、容器包装リサイクル法と連携して、主に「プラスチック製容器包装」の3Rを推進してきたのに対し、プラ新法は、その対象をさらに広げ、これまで主なリサイクルルートがなかった「製品プラスチック」(例:文房具、おもちゃ、バケツ、ハンガー、家電の筐体など)もスコープに含めているのが最大の特徴です。

両者の関係は、資源有効利用促進法がさまざまな製品の3Rに関する「基本法」のような役割を担い、プラ新法がその中でも特に課題の大きい「プラスチック」分野に特化して、対策を強化・補完する「特別法」のような位置づけと理解すると分かりやすいでしょう。

プラ新法が導入した新たな仕組みには、以下のようなものがあります。

- 特定プラスチック使用製品の設計指針: 国が、プラスチックを多用する12品目(フォーク、スプーン、ハンガー、歯ブラシなど)について、省資源化や代替素材への転換などを促す設計指針を策定。

- ワンウェイプラスチックの使用合理化: 小売店や飲食店に対し、無料で提供しているプラスチック製のフォークやストローなどについて、有料化、代替素材への切り替え、提供不要の意思確認などを求める。

- 市町村によるプラスチック一括回収: これまで「容器包装プラ」と「製品プラ」で分かれていた回収を、市町村の判断で一括して回収・リサイクルできる仕組みを導入。

このように、プラ新法は資源有効利用促進法が築いた基盤の上に、プラスチック問題という現代的な課題に対応するための、より踏み込んだ措置を盛り込んでいるのです。

各種リサイクル法(家電・自動車など)との関係

資源有効利用促進法が3R全般の基本理念を定めているのに対し、特定の製品については、より具体的で強制力のあるリサイクル制度を定めた個別の法律が存在します。これらは一般に「個別リサイクル法」と呼ばれ、資源有効利用促進法の理念を個別の品目に適用した「特別法」と位置づけられます。

これらの法律は、製品の特性に応じて、誰が費用を負担し、誰が回収・リサイクルの責任を負うのか、という役割分担を明確に定めている点が大きな特徴です。

| 法律名(通称) | 対象品目 | 費用負担と役割分担の要点 |

|---|---|---|

| 家電リサイクル法 | エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、有機EL)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 | 【消費者】がリサイクル料金と収集運搬料金を負担。 【小売業者】が引取り義務を負う。 【製造業者等】がリサイクル義務を負う。 |

| 自動車リサイクル法 | ほぼすべての自動車(乗用車、トラック、バスなど) | 【消費者(所有者)】が購入時等にリサイクル料金を預託。 解体業者、破砕業者、自動車メーカー等がそれぞれの役割に応じてリサイクルを行う。 |

| 小型家電リサイクル法 | 携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、ドライヤーなど、国が認定した約400品目 | 【消費者】は市町村が設置する回収ボックス等に無料で排出。 【市町村】が回収し、【国が認定した事業者】がリサイクルを行う。 |

| 容器包装リサイクル法 | ガラス製容器、ペットボトル、紙製・プラスチック製容器包装 | 【消費者】が分別排出し、【市町村】が分別収集する。 【特定事業者(製造・利用業者)】が再商品化(リサイクル)の義務と費用を負担する。 |

| 食品リサイクル法 | 食品の売れ残り、食べ残し、製造・加工時に発生する食品廃棄物 | 【食品関連事業者(製造、卸売、小売、外食)】に再生利用等の実施目標を課し、取り組みを義務付ける。 |

| 建設リサイクル法 | コンクリート、アスファルト、木材など(特定建設資材) | 一定規模以上の建設・解体工事の【発注者・元請業者】に、分別解体と再資源化を義務付ける。 |

資源有効利用促進法との関係性のポイントは、費用負担と義務のあり方です。資源有効利用促進法が定めるパソコンや小型二次電池のリサイクルは、あくまで事業者の「自主回収」が基本です。一方、上記の個別リサイクル法では、消費者や事業者に対して、より明確な料金負担や回収・リサイクル義務を法的に課しており、より強力な制度となっています。

これらの法律群が相互に連携し、補完し合うことで、日本の複雑で高度なリサイクルシステムが成り立っているのです。

法律に違反した場合の罰則

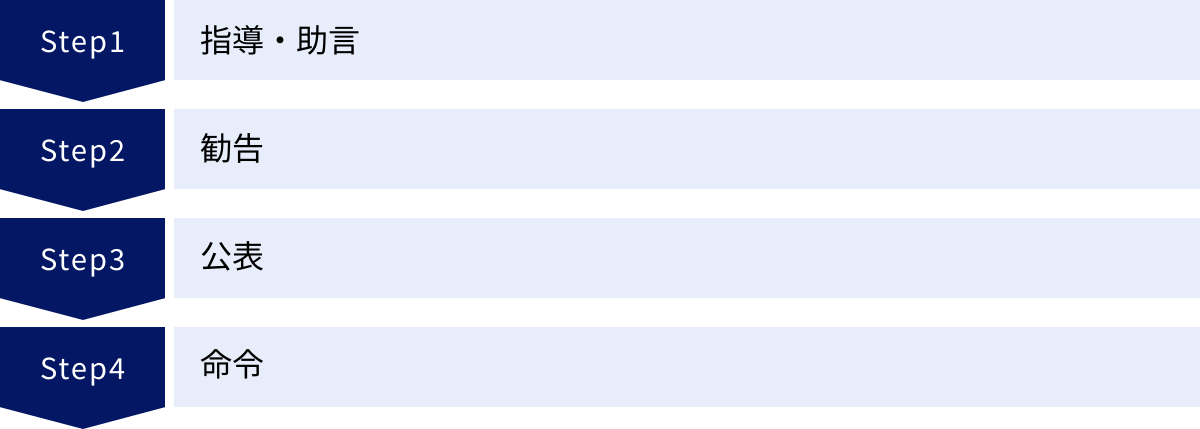

法律が実効性を持つためには、定められたルールが守られることを担保する仕組みが必要です。資源有効利用促進法にも、事業者が義務を怠った場合の罰則規定が設けられています。ただし、いきなり罰金が科されるわけではなく、事業者の自主的な改善を促すための段階的な措置が取られるのが一般的です。

勧告・公表・命令

事業者が、法律で定められた取り組み(例:指定再資源化製品の自主回収・再資源化、指定表示製品の識別表示など)を正当な理由なく実施していないと認められる場合、主務大臣(製品や業種により経済産業大臣、環境大臣などが担当)は以下のような段階的な措置を講じることができます。

- 指導・助言

まず最初のステップとして、行政から事業者に対し、取り組みが不十分である旨の指摘や、改善に向けた具体的なアドバイス(指導・助言)が行われます。この段階で事業者が自主的に改善することが期待されます。 - 勧告

指導や助言に従わず、依然として取り組みが不十分な場合、主務大臣は、期限を示して必要な措置を取るよう「勧告」を行うことができます。勧告は、行政指導の一環であり法的な強制力はありませんが、事業者に対する明確な警告としての意味合いを持ちます。 - 公表

事業者が勧告に従わなかった場合、主務大臣はその事実を公表することができます。公表される内容は、事業者名、住所、勧告の内容などです。この措置は、事業者にとって非常に重い意味を持ちます。なぜなら、法令を遵守していない企業であるという情報が社会に広まることで、企業の社会的信用やブランドイメージが大きく損なわれる(レピュテーションリスク)からです。取引先や消費者からの信頼を失うことは、直接的な罰金よりも深刻なダメージにつながる可能性があります。 - 命令

公表されてもなお、正当な理由なく勧告に係る措置を取らなかった場合、主務大臣は、相当の期限を定めて、その措置を取るべきことを「命令」することができます。この命令は行政処分であり、法的拘束力を持ちます。事業者はこの命令に従う義務があります。

このように、いきなり罰則を科すのではなく、対話と改善の機会を与え、それでも従わない場合に段階的に措置を重くしていくというプロセスが採用されています。

罰金

主務大臣による「命令」に従わなかった場合、最終的に罰則が適用されます。

- 命令違反: 法律に基づく措置命令に違反した事業者には、50万円以下の罰金が科せられます。(資源の有効な利用の促進に関する法律 第四十六条)

- 報告義務違反・検査拒否: 法律に基づき、国が事業者に対して報告を求めたり、事業所に立ち入って検査を行ったりすることがあります。この際に、報告をしなかったり、虚偽の報告をしたり、立入検査を拒んだり、妨げたりした場合には、20万円以下の罰金が科せられます。(同法 第四十七条)

罰金の金額自体は、企業の規模によっては大きくないと感じるかもしれません。しかし、重要なのは、罰金が科されるに至るプロセスです。「命令違反」という事実は、勧告や公表といった段階を経てもなお法令遵守の姿勢を示さなかったことの証左であり、企業のコンプライアンス体制に重大な問題があることを意味します。その結果として失う社会的信用は、罰金の額では計り知れないほど大きなものになるでしょう。

したがって、事業者にとっては、罰則を避けることはもちろん、その前段階である勧告や公表の対象とならないよう、日頃から法令を正しく理解し、誠実に取り組むことが極めて重要です。

私たち消費者ができる3Rの取り組み

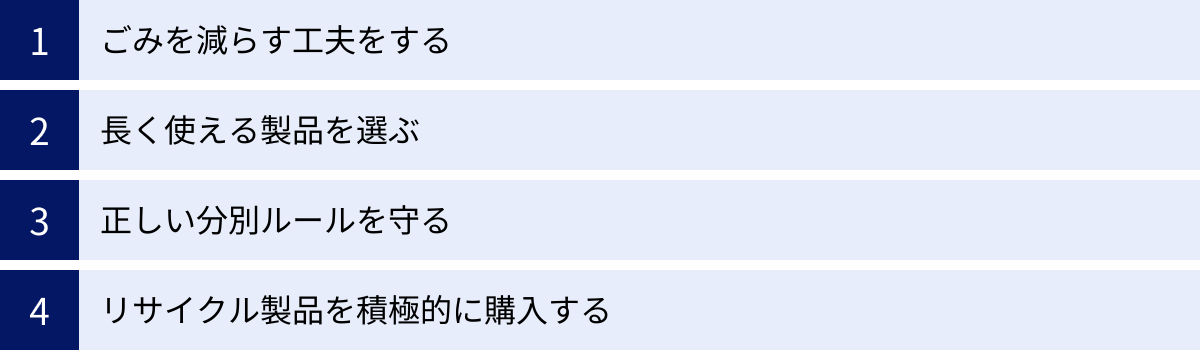

資源有効利用促進法が目指す循環型社会の実現は、国や事業者の努力だけでは達成できません。私たち消費者一人ひとりの日々の選択と行動が、社会全体の仕組みを動かすための不可欠な力となります。ここでは、私たちが日常生活の中で具体的に実践できる3Rの取り組みを紹介します。

ごみを減らす工夫をする

3Rの中で最も重要とされる「リデュース(ごみの発生抑制)」。少しの意識と工夫で、家庭から出るごみの量を大きく減らすことができます。

- 買い物での工夫

- マイバッグ・マイボトルを習慣に: レジ袋や使い捨ての飲料容器は、ごみの大きな原因です。買い物にはマイバッグを、外出時にはマイボトルを持参することを習慣にしましょう。

- 過剰包装を断る: 商品によっては、包装が過剰だと感じることがあります。自宅用であれば簡易包装にしてもらう、不要な紙袋は断るなど、勇気を持って伝えましょう。

- 量り売りやばら売りを利用する: 野菜や惣菜などで量り売りやばら売りがあれば、必要な分だけ購入することで、食品の無駄と包装ごみの両方を減らせます。

- 本当に必要か考える: 「安いから」という理由だけで衝動買いするのではなく、本当に必要か、長く使えるかを一度立ち止まって考える習慣が大切です。

- 家庭での工夫

- 詰め替え製品を選ぶ: シャンプー、リンス、洗剤、調味料など、多くの製品で詰め替え用が販売されています。本体容器を繰り返し使うことで、プラスチックごみを大幅に削減できます。

- 食品ロスをなくす: 日本では、まだ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」が大きな問題です。冷蔵庫の中身を定期的にチェックし、食材を使い切るメニューを考える、調理の際に野菜の皮や芯も活用するなど、食材を無駄にしない工夫をしましょう。

- 使い捨て製品を避ける: 使い捨てのラップフィルムの使用を減らし、シリコン製のラップや蓋つきの保存容器を活用する。来客時も、紙コップや紙皿ではなく、普段使っている食器を使うなど、使い捨てに頼らない生活を心がけましょう。

長く使える製品を選ぶ

安価ですぐに壊れてしまう製品を次々と買い替えるライフスタイルは、大量のごみを生み出します。「リユース(再使用)」の精神は、一つのものを長く大切に使うことから始まります。

- 賢い製品選び

- 品質と耐久性を重視する: 初期費用は多少高くても、丈夫で長持ちする品質の良い製品を選ぶことが、結果的に経済的であり環境にも優しい選択です。

- 修理しやすい製品を選ぶ: メーカーの修理サポートが充実しているか、部品の供給が長期間行われるかなどを購入前に確認するのも良い方法です。

- 飽きのこないデザインを選ぶ: 流行に左右されない、シンプルで普遍的なデザインの家具や衣類は、長く愛用することができます。

- メンテナンスとリユース市場の活用

- 修理して使う文化を取り戻す: 衣類がほつれたら縫う、家電が故障したら修理を試みるなど、すぐに「捨てる」と判断するのではなく、「直す」という選択肢を常に持ちましょう。地域の修理店などを探してみるのも一つの手です。

- 不要なものは次の人へ: サイズが合わなくなった服、読み終えた本、使わなくなった家具などは、ごみとして捨てる前に、リユースショップやフリマアプリ、地域の情報掲示板などを活用して、必要としている人に譲ることを検討しましょう。

- 「所有」から「利用」へ: 特定の場面でしか使わない工具や旅行用品、ベビー用品などは、購入するのではなく、レンタルやシェアリングサービスを利用するのも賢い選択です。これにより、製品全体の稼働率が高まり、廃棄物の削減につながります。

正しい分別ルールを守る

「リサイクル(再資源化)」を成功させるための最も基本的で重要なステップは、私たち市民による正しい分別排出です。分別が不適切だと、せっかく集められた資源が汚れてしまい、リサイクルできずに焼却・埋め立てられてしまうことがあります。

- 自治体のルールを必ず確認する: ごみの分別方法は、全国一律ではありません。お住まいの市町村によってルールが大きく異なります。「プラスチック製容器包装」の日に何を捨てられるのか、「燃やせないごみ」は何かなど、自治体のウェブサイトや配布されるパンフレット、ごみ分別アプリなどで正確な情報を確認しましょう。

- 排出時のひと手間を惜しまない:

- ペットボトルや食品トレイなどの容器包装は、中身を空にして、軽くすすいでから出しましょう。汚れや異物が付着していると、リサイクルの品質が低下する原因になります。

- ペットボトルは、キャップとラベルを必ず外して、それぞれ指定された方法で分別します。

- 新聞、雑誌、段ボール、紙パックなどの古紙は、種類ごとにひもでしっかり縛って出しましょう。

- 危険なごみの分別を徹底する:

- スプレー缶やカセットボンベは、必ず中身を使い切ってから、火の気のない屋外でガス抜きをし、自治体の指示に従って排出してください。中身が残ったまま出すと、ごみ収集車や処理施設での火災・爆発事故の原因となり大変危険です。

- リチウムイオン電池などの小型充電式電池は、強い衝撃が加わると発火する危険があります。一般のごみには絶対に混ぜず、家電量販店などに設置されている「小型充電式電池リサイクルBOX」に入れましょう。

リサイクル製品を積極的に購入する

リサイクルのプロセスは、私たちがごみを分別排出しただけでは終わりません。回収された資源が新たな製品に生まれ変わり、その製品を誰かが購入して使うことで、初めてリサイクルの「輪」が完成します。

- 環境ラベルを目印にする:

- エコマーク: 原料採取から廃棄までのライフサイクル全体で環境への負荷が少ないと認められた製品に付けられるマークです。

- グリーン購入法適合マーク: 国などが環境に配慮した製品を率先して購入することを定めた「グリーン購入法」の基準を満たす製品に表示されることがあります。

- 再生紙を利用したトイレットペーパーやノート、再生プラスチックから作られた文房具や公園のベンチなど、私たちの身の回りには多くのリサイクル製品があります。

- 消費で社会を変える意識を持つ:

私たちがリサイクル製品を積極的に選んで購入することは、「環境に配慮した製品には需要がある」という明確なメッセージを事業者に送ることになります。これにより、事業者はさらにリサイクル技術の開発や再生材の利用に力を入れるようになり、社会全体の3Rの取り組みが加速します。

私たちの消費行動は、単なる個人の選択ではなく、未来の社会を形作る投票のようなものです。日々の生活の中で3Rを意識し、一つひとつ行動に移していくことが、持続可能な循環型社会を実現するための最も確実な一歩となるのです。