私たちの健康で快適な暮らしは、清浄な空気に支えられています。しかし、工場や事業場の活動、自動車の走行、建物の解体など、日々の経済活動や生活に伴い、大気中にはさまざまな汚染物質が排出されています。これらの物質は、人の健康に悪影響を及ぼすだけでなく、酸性雨や光化学スモッグといった広域的な環境問題の原因ともなります。

このような大気汚染から私たちの健康と生活環境を守るために制定されたのが「大気汚染防止法」です。この法律は、事業者に対して汚染物質の排出を規制し、さまざまな義務を課しています。法律の存在は知っていても、「具体的にどのような施設や物質が対象なのか」「自社の事業活動は関係するのか」「違反するとどうなるのか」といった疑問を持つ事業者の方も少なくないでしょう。

特に近年では、アスベスト(石綿)や水銀に関する規制が大幅に強化されるなど、法改正が頻繁に行われています。知らなかったでは済まされない厳しい罰則も設けられており、事業を継続していく上で、大気汚染防止法の正しい理解は不可欠です。

本記事では、大気汚染防止法の目的から、規制対象となる発生源や具体的な物質、事業者に課せられる義務、違反した場合の罰則、そして近年の重要な法改正のポイントまで、専門的な内容を初心者にも分かりやすく、網羅的に解説します。コンプライアンスを徹底し、企業の社会的責任を果たすための第一歩として、ぜひ本記事をお役立てください。

目次

大気汚染防止法とは

大気汚染防止法は、大気汚染に関する対策の根幹をなす法律です。1968年(昭和43年)に制定され、その後、社会情勢や科学的知見の変化に対応して何度も改正が重ねられてきました。この法律を理解する上で、まずその根底にある「目的」を把握することが重要です。

法律の目的

大気汚染防止法の目的は、法律の第一条に明確に記されています。要約すると、以下の2つが大きな柱となります。

- 国民の健康を保護すること

- 生活環境を保全すること

そして、この二大目的を達成するための具体的な手段として、工場・事業場における事業活動や建築物の解体等に伴って発生する大気汚染物質の排出を規制すること、そして自動車排出ガスに係る許容限度を定めることなどが規定されています。

| 目的 | 具体的な手段 |

|---|---|

| 国民の健康の保護 | ・工場や事業場から排出される有害物質(ばい煙、粉じん、特定物質など)の排出基準を設定し、規制する。 ・人の健康に被害が生じた場合の事業者の損害賠償責任を定める。 |

| 生活環境の保全 | ・硫黄酸化物や窒素酸化物など、酸性雨や光化学スモッグの原因となる物質の排出を規制する。 ・自動車排出ガスの許容限度を定め、交通に起因する大気汚染を防止する。 |

この法律が制定された背景には、日本の高度経済成長期における深刻な公害問題があります。特に「四日市ぜんそく」に代表される工場ばい煙による大気汚染は、地域住民に甚大な健康被害をもたらしました。こうした悲劇を二度と繰り返さないという強い決意のもと、原因となる物質の排出を厳しく管理し、国民の生命と健康を守るための枠組みとして大気汚染防止法が生まれました。

当初は工場などから排出される「ばい煙」の規制が中心でしたが、その後、光化学スモッグの原因となる炭化水素の規制、健康被害のリスクが高いアスベスト(石綿)の飛散防止対策、自動車排出ガス対策の強化など、時代の要請に応じて規制対象が拡大・強化されてきました。

また、本法律のもう一つの重要な側面として、「被害者の保護を図る」という目的も含まれています。これは、事業活動によって排出した有害物質が原因で人の生命や身体に被害が生じた場合、その事業者に対して「無過失損害賠償責任」を課すという非常に重い規定に表れています。通常、損害賠償を請求するには被害者側が加害者の「故意」や「過失」を証明する必要がありますが、大気汚染に関しては、事業者に過失がなかったとしても、因果関係が認められれば賠償責任を負うことになります。これは、有害物質を排出する事業者には極めて高度な注意義務が課せられていることを意味し、汚染の未然防止を強く促すための仕組みです。

事業者にとって、大気汚染防止法を遵守することは、単なる法令遵守(コンプライアンス)に留まりません。地域社会の環境を守り、住民の健康に配慮するという企業の社会的責任(CSR)を果たす上で根幹となる活動です。また、法令違反が発覚すれば、罰則だけでなく、企業のブランドイメージや社会的信用が大きく損なわれるリスクもあります。したがって、事業内容に関わらず、この法律の趣旨と具体的な規制内容を正しく理解し、日々の事業活動に反映させることが極めて重要ですेंट।

大気汚染防止法の規制対象となる発生源

大気汚染防止法では、汚染物質を排出する「発生源」を大きく2つに分類して規制を行っています。それが「固定発生源」と「移動発生源」です。自社の事業活動がどちらかに該当しないか、あるいは両方に該当しないかを確認することが、対策の第一歩となります。

固定発生源

固定発生源とは、工場や事業場に設置される施設のうち、大気汚染の原因となる物質を排出する施設を指します。具体的には、物の燃焼、合成、分解など、さまざまな生産工程で使用される施設がこれに該当します。法律では、これらの施設を「ばい煙発生施設」「揮発性有機化合物排出施設」「一般粉じん発生施設」「特定粉じん発生施設」「水銀排出施設」などに分類し、それぞれについて届出義務や排出基準などを定めています。

どのような施設が規制対象となるかは、大気汚染防止法施行令で具体的にリストアップされています。以下に代表的な施設を挙げます。

【固定発生源の代表例】

- ボイラー:燃料を燃やして蒸気や温水を作る設備。伝熱面積が10平方メートル以上のものが対象となることが多いです。

- 金属溶解炉、加熱炉:金属を溶かしたり、加熱したりする炉。

- 乾燥施設:熱風などを使って物を乾燥させる施設。塗装の乾燥炉なども含まれます。

- 廃棄物焼却炉:事業活動で生じた廃棄物を燃やす炉。火格子面積や処理能力によって規制対象かどうかが決まります。

- ディーゼル機関、ガスタービン、ガス機関:非常用発電機なども含みます。出力によって規制対象となります。

- セメント製造設備:キルン(焼成炉)など。

- 化学製品製造設備:反応施設、蒸留施設など。

重要なのは、これらの施設は、その種類だけでなく「規模」によっても規制対象になるかどうかが決まる点です。例えば、小規模なボイラーは対象外でも、一定以上の規模を持つボイラーは「ばい煙発生施設」として届出や排出基準の遵守が義務付けられます。自社に設置されている施設が規制対象に該当するかどうかを正確に把握するためには、施設の仕様書(能力、伝熱面積、火格子面積など)を確認し、大気汚染防止法施行令のリストと照らし合わせる必要があります。判断に迷う場合は、事業所の所在地を管轄する都道府県や政令指定都市の環境担当部署に問い合わせることが確実です。

これらの固定発生源に対しては、後述する「排出基準」や「構造・使用・管理基準」が適用され、事業者はこれらを遵守する義務を負います。施設を新たに設置したり、構造を変更したりする際には、原則として工事開始の60日前までに所定の届出を行う必要があります。

移動発生源

移動発生源とは、その名の通り、移動しながら大気汚染物質を排出するもので、主に自動車が該当します。具体的には、道路運送車両法に規定される自動車(普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型・小型特殊自動車)や原動機付自転車が含まれます。

日常生活に不可欠な自動車ですが、その排出ガスには窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)など、人の健康や環境に有害な物質が含まれています。特に交通が集中する都市部では、自動車排出ガスが大気汚染の主要な原因となるため、厳しい規制が設けられています。

移動発生源に対する規制は、大きく分けて2つのアプローチで行われます。

- 個々の自動車に対する規制(単体規制)

これは、自動車メーカーが新車を製造・販売する段階で課せられる規制です。国が定めた排出ガスの許容限度をクリアしなければ、その型式の自動車を販売することはできません。ユーザーにとっては、定期的に受ける車検(自動車継続検査)において、排出ガスの濃度が基準値内にあるかどうかがチェックされる形で、この規制と関わることになります。 - 交通量に対する対策

特定の地域における大気汚染を改善するため、自動車の交通量そのものを抑制したり、排出ガスの多い特定の車種の乗り入れを制限したりする対策です。代表的なものに「自動車NOx・PM法(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法)」があります。この法律では、対策地域(首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏)を指定し、基準を満たさないトラックやバスなどの商用車について、車種規制(特定地域内での登録・運行の制限)を行っています。

事業者にとっては、社用車を保有・使用する場合にこの移動発生源としての規制が関係してきます。特に、トラックやバンなどのディーゼル車を多く使用する運送業や建設業などでは、自動車NOx・PM法の車種規制を正しく理解し、適合する車両を使用することが法遵守の観点から不可欠です。また、最近ではブルドーザーやフォークリフトといった「オフロード特殊自動車」についても、排出ガス規制が導入されており、注意が必要です。

このように、大気汚染防止法は、煙突から煙を出す工場だけでなく、私たちの身近な自動車に至るまで、幅広い発生源を対象として大気環境の保全を図っているのです。

規制対象となる5つの主要な物質

大気汚染防止法は、大気中に排出されるさまざまな物質のうち、人の健康や生活環境に影響を及ぼすおそれのあるものを規制対象として定めています。ここでは、法律で規制される主要な5つの物質グループについて、その性質や発生源、規制の考え方を詳しく解説します。

① ばい煙

「ばい煙」は、大気汚染防止法において最も基本的な規制対象物質の一つです。一般的に「けむり」と認識されているものに近いですが、法律上の定義はより厳密です。

「ばい煙」とは、物の燃焼、合成、分解、その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する以下の3種類の物質の総称です。

- 硫黄酸化物(SOx)

石油や石炭など、硫黄分を含む燃料を燃焼させる際に発生します。四日市ぜんそくの主要な原因物質であり、呼吸器系に悪影響を及ぼすほか、酸性雨の原因にもなります。 - ばいじん

燃料の燃焼や熱源としての電気の使用などに伴い発生する、すすなどの固体の粒子状物質です。粒子の細かいものは肺の奥深くまで入り込み、呼吸器疾患のリスクを高めます。 - 有害物質(政令で定める物質)

物の燃焼や化学反応などに伴って発生する、人の健康に有害な物質です。具体的には、窒素酸化物(NOx)、カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素・フッ化水素及びフッ化ケイ素などが指定されています。特に窒素酸化物(NOx)は、それ自体が呼吸器に影響を与えるだけでなく、光化学スモッグ(光化学オキシダント)の原因物質にもなります。

| ばい煙の種類 | 主な発生源 | 健康・環境への影響 |

|---|---|---|

| 硫黄酸化物 (SOx) | 石油・石炭を燃料とするボイラー、加熱炉など | 呼吸器疾患、酸性雨 |

| ばいじん | ボイラー、各種工業炉、廃棄物焼却炉など | 呼吸器疾患 |

| 有害物質 (NOxなど) | あらゆる燃焼施設、硝酸製造施設など | 呼吸器疾患、光化学スモッグ、酸性雨 |

これらのばい煙を排出する「ばい煙発生施設」(ボイラー、廃棄物焼却炉など)に対しては、施設の種類や規模ごとに「排出基準」が定められています。事業者は、排出口から大気中に排出されるばい煙の濃度や量がこの基準を超えないように、施設の適切な管理や排ガス処理装置(集じん機や脱硫・脱硝装置など)の設置・維持管理を行う義務があります。

② 揮発性有機化合物(VOC)

揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds, VOC)とは、常温常圧で大気中に容易に揮発する有機化学物質の総称です。塗料、接着剤、印刷インキ、洗浄剤などに溶剤として広く利用されており、私たちの身の回りにも多く存在します。代表的な物質としては、トルエン、キシレン、酢酸エチルなどが挙げられます。

VOCそのものが直ちに人体に有害というわけではありませんが、大気中に排出されると、太陽光の紫外線を受けて窒素酸化物(NOx)などと化学反応を起こし、「光化学オキシダント」や「浮遊粒子状物質(SPM)」といった二次的な汚染物質を生成します。光化学オキシダントは、いわゆる「光化学スモッグ」の原因となり、目の痛みや喉の刺激、呼吸困難などを引き起こします。

このため、大気汚染防止法では、光化学オキシダント対策としてVOCの排出抑制を進めています。規制の大きな特徴は、法律による一律の排出規制だけでなく、事業者の自主的な排出抑制の取り組みを組み合わせた「ベスト・ミックス」と呼ばれる手法が採られている点です。

具体的には、塗装施設、印刷施設、化学製品製造施設、洗浄施設など、特にVOCの排出量が多い施設を「揮発性有機化合物排出施設」として定め、これらの施設に対しては排出基準を適用し、遵守を義務付けています。一方で、規制対象外の施設や事業者に対しても、業界団体が作成する自主行動計画などを通じて、排出抑制に取り組むことが推奨されています。これは、VOCの排出源が多種多様な中小企業にまで及んでいるため、規制だけでは対策が難しいという実情を反映したものです。

③ 粉じん

「粉じん」とは、法律上、物の破砕、選別、その他の機械的な処理や、堆積に伴って発生・飛散する粒子状の物質と定義されています。燃焼によって発生する「ばいじん」とは発生原因によって区別されます。この粉じんは、さらに「一般粉じん」と「特定粉じん」の2つに大別されます。

一般粉じん

一般粉じんとは、特定粉じん以外のすべての粉じんを指します。主な発生源としては、鉱物や土石を扱う砕石工場や建設現場、セメントや石炭などを野積みする貯蔵ヤード、コンベアによる輸送施設などが挙げられます。

一般粉じんの規制は、排出口から出る濃度を測る「排出基準」方式ではなく、施設の構造や使用、管理方法に関する「基準」を定める方式が採られているのが特徴です。具体的には、以下のような飛散防止対策の実施が求められます。

- 粉じんの発生源を密閉化する(建屋内に設置、カバーをかける等)

- 集じん機を設置し、吸引した空気をフィルターでろ過してから排出する

- 貯蔵ヤードなどで定期的に散水を行い、粉じんの飛散を抑える

事業者は、対象となる「一般粉じん発生施設」を設置する際に届出を行うとともに、これらの構造・使用・管理基準を遵守する義務があります。

特定粉じん(アスベスト)

特定粉じんとは、粉じんの中でも人の健康に著しい被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定められている物質を指します。現在、「石綿(アスベスト)」が唯一指定されています。

アスベストは、かつて耐熱性や耐久性に優れた安価な建材として、ビルや住宅の断熱材、耐火被覆材、スレートボードなどに広く使用されてきました。しかし、その繊維は極めて細かく、飛散して人が吸い込むと、肺がんや悪性中皮腫といった深刻な健康被害を引き起こすことが明らかになっています。

そのため、大気汚染防止法では、アスベストの飛散防止に関して、他のどの物質よりも厳しい規制を設けています。主な規制対象となるのは、アスベスト含有建材が使用されている建築物や工作物の解体・改造・補修作業です。事業者(元請業者や自主施工者)には、以下の義務が課せられます。

- 事前調査の実施:工事対象の建材にアスベストが含まれているか否かを、設計図書等の確認や現地での目視、分析調査によって事前に調べる義務。

- 作業計画の作成:アスベストの飛散防止対策(作業場の隔離、湿潤化、集じん装置の使用など)を定めた計画を作成する義務。

- 届出:発じん性が著しく高い特定建築材料(吹付け石綿など)の除去等作業を行う場合、作業開始の14日前までに都道府県知事等に届け出る義務。

- 作業基準の遵守:作成した作業計画に基づき、飛散防止措置を徹底する義務。

- 敷地境界基準の遵守:作業場所の敷地境界において、大気中のアスベスト濃度が基準値を超えないように管理する義務。

近年の法改正により、これらのアスベスト関連規制はさらに強化されています。詳細は後述しますが、事業者は最新の規制内容を正確に把握し、万全の対策を講じる必要があります。

④ 有害大気汚染物質

有害大気汚染物質とは、「低濃度であっても、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれのある物質」と定義されています。現在、ベンゼンやトリクロロエチレン、ダイオキシン類など、248種類の物質が「該当する可能性がある物質」としてリストアップされています。

これらの物質は、化学工場や廃棄物処理施設、ドライクリーニング店など、さまざまな発生源から排出される可能性があります。有害大気汚染物質対策の基本方針は、事業者による自主的な排出抑制です。国は、これらの物質による健康リスクの評価を行い、特に優先的に対策に取り組むべき物質として「優先取組物質」(アクロレイン、塩化ビニルモノマー、水銀など23種類)を選定しています。

事業者には、自らの事業活動に伴い排出される有害大気汚染物質を把握し、実行可能な範囲で排出を抑制することが求められています。ただし、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの4物質については、健康リスクが比較的高いと評価されており、国が「環境基準」(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準)を設定し、これらの物質を排出する事業者に対して「排出抑制基準」を定めています。対象事業者はこの基準を遵守する義務があります。

⑤ 自動車排出ガス

自動車排出ガスは、「移動発生源」である自動車から排出される汚染物質のことで、大気汚染防止法における主要な規制対象の一つです。主な規制対象物質は以下の4つです。

- 一酸化炭素(CO):不完全燃焼により発生。血液中のヘモグロビンと結合し、酸素運搬能力を阻害します。

- 炭化水素(HC):燃料の未燃成分。光化学オキシダントの原因物質となります。

- 窒素酸化物(NOx):高温・高圧のエンジン内で空気中の窒素と酸素が結合して発生。呼吸器への影響や、光化学オキシダント、酸性雨の原因となります。

- 粒子状物質(PM):主にディーゼルエンジンから排出される、すすなどの微細な粒子。肺の奥深くに沈着し、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されます。

これらの物質について、国は自動車一台ごとに排出ガスの許容限度を定めています。自動車メーカーは、この基準を満たす車でなければ製造・販売できません。また、使用中の車も車検時に排出ガス濃度が基準内であることが確認されます。この仕組みにより、技術開発が促進され、自動車の排出ガスは年々クリーンになっています。

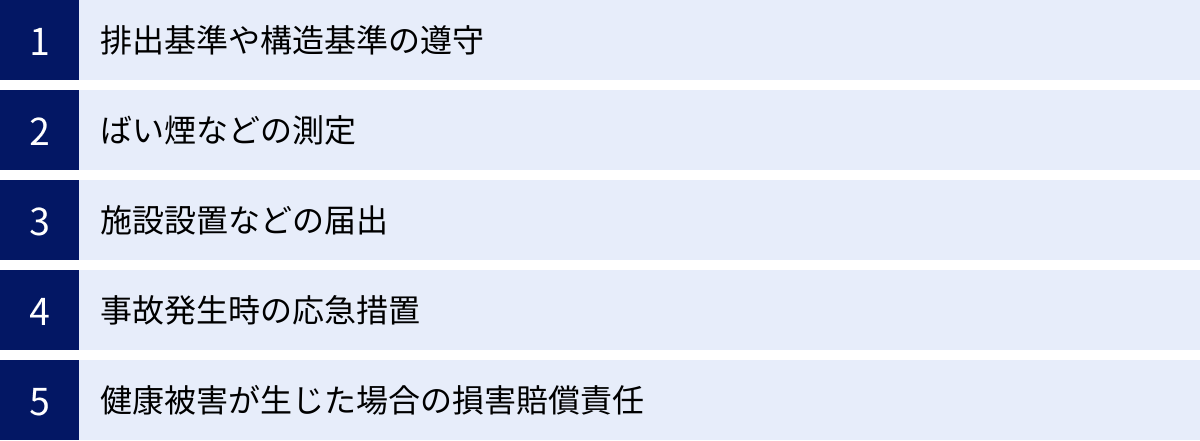

事業者に課せられる主な義務

大気汚染防止法は、クリーンな大気環境を実現するため、対象施設を設置・管理する事業者に対してさまざまな義務を課しています。これらの義務を怠ると、罰則の対象となるだけでなく、企業の信頼を失うことにもなりかねません。ここでは、事業者が遵守すべき主要な5つの義務について解説します。

排出基準や構造基準の遵守

事業者に課せられる最も基本的かつ重要な義務が、法律で定められた基準を遵守することです。基準にはいくつかの種類があり、対象となる施設や物質によって適用されるものが異なります。

- 排出基準

ばい煙、特定の有害物質、揮発性有機化合物(VOC)などを排出する施設に適用されます。排出口から排出される汚染物質の濃度(例: ppm, mg/Nm³)や量(例: kg/h)について、上限値が定められています。この基準には、国が全国一律で定める「一般排出基準」と、地域の環境状況に応じて都道府県が条例でより厳しい基準を定めることができる「上乗せ排出基準」の2種類があります。事業者は、自社の事業所が立地する自治体の上乗せ基準の有無も確認する必要があります。 - 総量規制基準

工場や事業場が密集し、排出基準だけでは環境基準の確保が困難な地域(総量規制指定地域)において適用される特別な基準です。個々の排出濃度ではなく、事業場全体から排出される硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)の総量(時間あたりの排出量)が規制されます。対象となる事業者は、都道府県知事が定める総量削減計画に基づき、割り当てられた排出許容量を守らなければなりません。 - 構造・使用・管理に関する基準

一般粉じんを発生させる施設(堆積場やコンベアなど)や、特定粉じん(アスベスト)の排出等作業に適用されます。汚染物質の濃度を直接規制するのではなく、飛散を防止するための具体的な措置(例: 散水設備の設置、集じん機の稼働、作業場の隔離など)を義務付けるものです。事業者は、定められた基準通りに施設を設置し、適切に使用・管理することが求められます。

これらの基準を常に遵守するためには、生産設備の適切な運転管理、排ガス処理装置や飛散防止設備の定期的なメンテナンスが不可欠です。

ばい煙などの測定

ばい煙発生施設の設置者は、自らが排出したばい煙の量や濃度を定期的に測定し、その結果を記録・保存する義務があります。これは、前述の排出基準や総量規制基準を遵守していることを客観的に確認・証明するために不可欠な義務です。

測定の頻度は、施設の種類や規模、排出される物質によって異なり、「年2回以上」や「年1回以上」などと定められています。例えば、硫黄酸化物やばいじんについては、排出量が大きい施設ほど測定頻度が高く設定されています。

測定は、自社で計測器を用いて行うことも可能ですが、正確な測定には専門的な知識や技術が求められるため、多くの場合、都道府県知事の登録を受けた「環境計量証明事業者」に委託されます。測定結果は、定められた様式で記録し、原則として3年間保存しなければなりません。この記録は、行政による立入検査の際に提示を求められる重要な書類です。

この測定義務は、単なる法令遵守のためだけではありません。定期的な測定を通じて、施設の運転状況や排ガス処理装置の性能を把握し、異常の早期発見や改善につなげることができます。測定データを継続的に管理・分析することは、環境負荷の低減と安定的な事業運営の両立に貢献します。

施設設置などの届出

大気汚染防止法の規制対象となる施設を新たに設置したり、既存の施設の構造や使用方法などを変更したり、あるいは廃止したりする際には、事前にその内容を所管の行政機関(都道府県知事または政令指定都市の長)に届け出る義務があります。

この届出制度は、行政が管内における汚染物質の排出源を正確に把握し、必要な指導や監督を行うための基礎となる重要な仕組みです。無届で施設を設置したり、届出内容と異なる施設を設置したりした場合は、罰則の対象となります。

主な届出には以下のようなものがあります。

- ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、水銀排出施設)設置(使用、変更)届出書

:原則として、設置工事の開始予定日の60日前までに提出が必要です。 - 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書

:原則として、届出が受理された日からでなければ設置工事を開始できません。 - 特定粉じん排出等作業実施届出書

:アスベストの除去等作業を行う場合に提出します。作業開始の14日前までに提出が必要です。

これらの届出書には、施設の構造や使用方法、汚染物質の処理方法などを詳細に記載する必要があります。届出内容が排出基準などに適合しないと判断された場合、行政から計画の変更や改善が命じられることもあります。計画段階で余裕を持ったスケジュールを組み、必要な手続きを遺漏なく進めることが重要です。

事故発生時の応急措置

万が一、施設の故障や破損、誤操作などによって、ばい煙や特定物質、有害大気汚染物質などが通常時を超えて多量に大気中に排出される「事故」が発生した場合、事業者は直ちに適切な対応をとる義務があります。

事業者に求められる対応は、大きく分けて以下の3つです。

- 応急措置の実施:汚染物質の排出を止めるための施設の緊急停止、飛散を防止するための散水、周辺への拡散を抑えるための措置など、被害の拡大を防ぐための最大限の努力が求められます。

- 復旧への努力:故障した施設を速やかに修理し、正常な状態に戻すよう努めなければなりません。

- 都道府県知事等への通報:事故の状況(発生日時、場所、原因、排出された物質の種類や量、応急措置の内容など)を速やかに所管の行政機関に通報する義務があります。

この事故時措置義務は、周辺住民の健康や生活環境への影響を最小限に食い止めるための極めて重要な規定です。日頃から事故を想定した緊急時対応マニュアルを整備し、従業員への周知徹底や訓練を行っておくことが、迅速かつ的確な対応につながります。

健康被害が生じた場合の損害賠償責任

大気汚染防止法は、事業者の責任について非常に重い規定を設けています。それが「無過失損害賠償責任」です(法第25条)。

これは、事業者が事業活動に伴って人の生命または身体を害する物質(カドミウム、鉛、フッ化水素など法律で指定された有害物質)を排出し、その結果として他人の生命や身体に被害を与えた場合、たとえその事業者に「故意」や「過失」がなかったとしても、生じた損害を賠償する責任を負う、というものです。

通常の不法行為では、被害者が加害者側の過失を立証しなければなりませんが、大気汚染に関してはその立証責任が免除され、因果関係(事業者の排出した物質が健康被害の原因であること)が証明されれば、事業者は賠償責任を負います。

この無過失責任の規定は、有害物質を取り扱う事業者に対して極めて高度な注意義務を課すことで、汚染の発生を未然に防止するとともに、万が一被害が発生した場合の被害者救済を容易にすることを目的としています。この重い責任の存在を認識することが、事業者にとって何よりのコンプライアンス意識の源泉となるべきです。日々の排出管理を徹底し、事故を起こさないための万全の対策を講じることが、結果的に企業自身を守ることにつながります。

大気汚染防止法に基づく届出の種類

大気汚染防止法の遵守において、各種届出を正確かつ期限内に行うことは、事業者の基本的な責務です。届出は、行政が汚染源を把握し、適切な指導監督を行うための根幹をなす手続きです。ここでは、法律で定められている主要な施設の設置等に関する届出について、その概要を解説します。

| 届出の種類 | 主な対象施設・作業 | 届出のタイミング | 提出先 |

|---|---|---|---|

| ばい煙発生施設設置届 | ボイラー、廃棄物焼却炉、加熱炉など | 工事開始の60日前まで | 都道府県知事 or 政令市長 |

| 揮発性有機化合物排出施設設置届 | 塗装施設、印刷施設、洗浄施設など | 工事開始の60日前まで | 都道府県知事 or 政令市長 |

| 一般粉じん発生施設設置届 | 堆積場、破砕・摩砕機、コンベアなど | 届出が受理された後 | 都道府県知事 or 政令市長 |

| 特定粉じん排出等作業実施届 | アスベスト含有建材の解体・改造・補修作業 | 作業開始の14日前まで | 都道府県知事 or 政令市長 |

| 水銀排出施設設置届 | 石炭火力発電所、産業廃棄物焼却炉など | 工事開始の60日前まで | 都道府県知事 or 政令市長 |

ばい煙発生施設の設置届

ばい煙(硫黄酸化物、ばいじん、有害物質)を排出する可能性がある施設として政令で定められた「ばい煙発生施設」を設置しようとする事業者は、「ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書」を提出しなければなりません。

この届出は、施設の設置工事を開始する60日以上前に行う必要があります。届出書には、事業場の名称や所在地といった基本情報に加え、設置する施設の種類、構造、使用方法、そして最も重要な「ばい煙の処理の方法」を詳細に記載します。行政は提出された届出書を審査し、その計画が排出基準を遵守できるものであるか、適切な汚染防止対策が講じられているかを確認します。審査の結果、計画に問題があると判断された場合、受理から60日以内に計画の変更や改善命令が出されることがあります。

既に設置されている施設について、その構造、使用方法、ばい煙の処理方法を変更する場合にも、同様に変更届の提出が必要です。

揮発性有機化合物排出施設の設置届

光化学オキシダントの原因となる揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設として定められた「揮発性有機化合物排出施設」を設置する場合も、ばい煙発生施設と同様に「揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書」の提出が義務付けられています。

対象となるのは、塗装施設(スプレーガンを用いる塗装ブースなど)、化学製品製造施設、産業用洗浄施設、印刷施設など、VOCの排出量が多い特定の施設です。提出期限は、ばい煙発生施設と同じく、工事開始の60日以上前です。届出書には、VOCの排出ガスを処理する装置の構造や処理能力などを記載し、排出基準を遵守できる計画であることを示す必要があります。

一般粉じん発生施設の設置届

物の破砕や堆積などにより一般粉じんを発生させる「一般粉じん発生施設」を設置する場合、「一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書」を提出します。

対象となるのは、鉱物や土石の堆積場(ヤード)、ベルトコンベアやバケットコンベアといった輸送施設、破砕機や摩砕機、ふるいなどです。届出のタイミングは他の施設と異なり、「あらかじめ」と規定されています。実務上は、届出が行政に受理された後でなければ、工事に着手することはできません。

届出書には、粉じんの飛散を防止するための具体的な措置(散水設備の仕様、集じん機の能力、建屋やカバーの構造など)を記載し、法律で定められた「構造並びに使用及び管理に関する基準」に適合していることを示さなければなりません。

特定粉じん発生施設の設置届

この届出は、施設の「設置」ではなく、特定粉じんであるアスベストを排出・飛散させるおそれのある「作業」の実施に関するものです。正式には「特定粉じん排出等作業実施届出書」と呼ばれます。

届出が必要となるのは、吹付け石綿や石綿含有断熱材など、著しく発じん性が高い「特定建築材料」が使用されている建築物や工作物の解体、改造、補修作業です。作業の元請業者または自主施工者は、作業を開始する14日以上前に、この届出書を提出する義務があります。

届出書には、工事の概要、特定建築材料の種類や使用箇所、そして最も重要な「特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法」を具体的に記載します。作業場の隔離措置(プラスチックシートによる養生)、湿潤化、負圧除じん装置の使用といった作業基準の遵守計画を示すことが求められます。届出を怠ったり、虚偽の届出をしたり、届出た計画と異なる不適切な作業を行ったりした場合は、厳しい罰則の対象となります。

水銀排出施設の設置届

2018年の法改正により、水銀に関する国際条約(水俣条約)に対応するため、新たに水銀の排出規制が導入されました。これに伴い、「水銀排出施設」を設置する事業者には「水銀排出施設設置(使用、変更)届出書」の提出が義務付けられました。

規制対象となるのは、石炭を燃料とする火力発電所、産業廃棄物焼却炉、非鉄金属製造業で用いられる焙焼炉など、水銀を大気中に排出するおそれのある特定の施設です。提出期限は、ばい煙発生施設と同様に工事開始の60日以上前です。

この届出により、行政は水銀の排出源を網羅的に把握し、事業者に対して排出基準の遵守や自主的な排出抑制を指導していくことになります。比較的新しい規制であるため、対象となる可能性のある事業者は特に注意が必要です。

法律に違反した場合の罰則

大気汚染防止法は、その実効性を確保するために、違反行為に対して厳しい罰則規定を設けています。罰則は、企業の金銭的な負担となるだけでなく、報道などによって公になれば、社会的信用の失墜や取引停止といった深刻な事態を招く可能性があります。罰則は大きく「直接罰」と「間接罰」に分けられます。

直接罰

直接罰とは、法律で定められた義務に違反した行為そのものに対して、直接科される刑事罰のことです。行政からの指導や命令を待たずに、違反の事実が発覚した時点で適用される可能性があります。

以下に、主な違反行為とそれに対応する罰則を示します。

| 違反行為の例 | 罰則 |

|---|---|

| 排出基準に違反して、ばい煙を排出した場合 | 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |

| 特定粉じん(アスベスト)の作業基準に違反した場合 | 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 (※法改正により強化) |

| 無届でばい煙発生施設等を設置した場合 | 6ヶ月以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |

| 特定粉じん排出等作業の無届・虚偽届出 | 6ヶ月以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |

| ばい煙濃度の測定義務違反、記録の不作成・虚偽記録、記録の不保存 | 30万円以下の罰金 |

| 行政による立入検査の拒否・妨害・忌避 | 30万円以下の罰金 |

特に注目すべきは、排出基準違反という最も基本的な義務違反に対して、懲役刑を含む重い罰則が定められている点です。これは、大気汚染が人の健康に直接的な被害を及ぼしかねない重大な行為であるという認識の表れです。

また、近年の法改正でアスベスト関連の規制が強化されたことに伴い、作業基準違反に対しても直接罰が創設されました。これにより、隔離措置を怠るなど不適切な作業を行った事業者に対して、より厳しい対応が可能となっています。

これらの罰則は、法人だけでなく、実際に違反行為を行った従業員個人も処罰の対象となる両罰規定が適用される場合があります。会社ぐるみでの違反はもちろん、担当者レベルの認識不足が重大な結果を招くことを、全ての従業員が理解しておく必要があります。

間接罰

間接罰とは、行政庁(都道府県知事など)から出された命令に従わなかった場合に科される罰則です。違反行為に対して、まず行政が改善を促すための「命令」を出し、それでも事業者が従わないという段階を経て適用されるため、「間接罰」と呼ばれます。

間接罰に至る一般的なプロセスは以下の通りです。

- 違反行為の発見:排出基準超過、構造基準不適合などの事実が、立入検査や測定結果の報告などから発覚します。

- 改善命令・使用停止命令の発令:行政は、事業者に対して期限を定めて施設の構造や使用方法の改善を命じたり(改善命令)、状況が深刻な場合には施設の一時的な使用停止を命じたり(使用一時停止命令)します。

- 命令違反に対する罰則の適用:事業者が正当な理由なくこれらの命令に従わなかった場合、罰則が科されます。

間接罰は、直接罰よりも重い罰則が設定されているのが特徴です。

| 命令違反の例 | 罰則 |

|---|---|

| 改善命令に違反した場合 | 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |

| 使用一時停止命令に違反した場合 | 2年以下の懲役 または 150万円以下の罰金 |

行政からの命令は、法律に基づく最終的な警告であり、これを無視することは極めて悪質な行為と見なされます。そのため、直接的な排出基準違反よりも重い「2年以下の懲役」といった罰則が設けられているのです。

事業者は、行政から何らかの指導や勧告を受けた際には、それを真摯に受け止め、速やかに対策を講じなければなりません。問題を放置し、命令を受ける事態に至ることは、企業のコンプライアンス体制そのものが問われる深刻な状況であり、絶対に避けなければなりません。罰則の重さを理解し、日頃から法令遵守の意識を高く持つことが、健全な事業活動の前提となります。

近年の主な法改正のポイント

大気汚染防止法は、新たな科学的知見の集積や社会情勢の変化に対応するため、制定以来、継続的に見直しと改正が行われています。特に近年は、国民の健康への関心の高まりを背景に、アスベスト(石綿)と水銀に関する規制が大きく強化されました。これらの改正は、多くの事業者にとって対応が必須となる重要な変更点を含んでいます。

アスベスト(石綿)関連の規制強化

アスベスト含有建材を使用した建築物の解体工事は、2020年代から2040年代にかけてピークを迎えると予測されています。これに伴うアスベスト飛散による健康被害を防ぐため、2020年(令和2年)に大気汚染防止法が改正され、2021年(令和3年)から段階的に施行されています。この改正は、規制対象の拡大、手続きの厳格化、罰則の強化など、極めて広範囲にわたるものです。

規制対象建材の拡大

従来の規制は、吹付け石綿(レベル1建材)や石綿含有断熱材(レベル2建材)といった、飛散性が高いアスベストが主な対象でした。しかし、改正により、2021年4月からは、これまで規制対象外であった石綿含有成形板等(レベル3建材)も規制対象に追加されました。

レベル3建材には、屋根や外壁に使われるスレートボード、内装の天井や壁に使われる石こうボードなどが含まれ、非常に多くの建築物で使用されています。この改正により、事実上、アスベストを含む可能性のある全ての建材が、解体・改修工事の際に何らかの規制(作業基準の遵守)の対象となりました。事業者は、これまで以上に幅広い建材に対して、アスベスト含有の有無を注意深く確認する必要があります。

事前調査の信頼性確保と結果報告の義務化

アスベスト対策の入り口となる「事前調査」の信頼性を高めるため、手続きが大幅に厳格化されました。

- 事前調査結果の報告義務化(2022年4月1日施行)

:一定規模以上(解体部分の床面積の合計が80㎡以上、または請負金額が100万円以上)の解体・改修工事について、元請業者はアスベストの有無にかかわらず、事前調査の結果を電子システム(Gビズ)を通じて都道府県等に報告することが義務付けられました。これにより、行政が工事を網羅的に把握し、不適切な調査や作業を監視しやすくなりました。 - 有資格者による事前調査の義務化(2023年10月1日施行)

:建築物の解体・改修工事における事前調査は、専門的な知識を有する有資格者(一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者など)が行うことが必須となりました。これにより、調査の見落としや誤判断を防ぎ、調査の客観性と正確性を担保することが狙いです。

罰則の強化(直接罰の創設)

規制の実効性を高めるため、罰則も大幅に強化されました。最も大きな変更点は、作業基準違反に対する直接罰が創設されたことです(2021年4月1日施行)。

従来、作業基準を守らなかった場合、行政からの改善命令に従わなければ罰せられる「間接罰」しかありませんでした。しかし改正後は、隔離養生を行わずに吹付け石綿の除去作業を行うなど、悪質な作業基準違反に対して、命令を待たずに直接「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されることになりました。これは、アスベスト飛散防止対策の重要性を明確に示し、不適切な工事に対する抑止力を格段に高めるものです。

作業記録の作成・保存の義務化

作業が適切に行われたことを事後的に確認できるようにするため、元請業者は、作業中の状況(隔離養生の状況、作業員の保護具着用状況など)を写真等で記録し、その記録を作業終了後3年間保存することが義務付けられました(2021年4月1日施行)。

この記録は、発注者への作業完了報告や、行政による立入検査の際に、作業基準が遵守されたことを証明する重要な証拠となります。トレーサビリティを確保することで、発注者の安心につなげるとともに、元請業者の責任を明確にする狙いがあります。

水銀に関する規制強化

水銀は、環境中に排出されると長期間残留し、食物連鎖を通じて濃縮され、中枢神経系に影響を及ぼすなど、人の健康や生態系に有害な影響を与える地球規模の課題です。この問題に対処するため、国際社会は「水銀に関する水俣条約」を採択しました。

この条約の国内実施を担保するため、2015年(平成27年)に大気汚染防止法が改正され、2018年(平成30年)4月1日から水銀の大気排出に関する新たな規制が全面的に施行されました。

主な改正ポイントは以下の通りです。

- 排出規制対象の「水銀排出施設」の指定

:水銀を大気中に排出する可能性のある施設として、石炭火力発電所、産業廃棄物焼却炉、セメント製造用の焼成炉、非鉄金属の製錬・精製工程で用いる焙焼炉などが「水銀排出施設」として新たに定められました。 - 排出基準の設定

:施設の種類や規模ごとに、排出口から排出される水銀濃度の基準値が設定されました。対象事業者は、この排出基準を遵守する義務を負います。 - 事業者の義務の追加

:水銀排出施設の設置者は、施設の設置・変更時に届出を行う義務、自ら水銀濃度を測定し、その結果を記録・保存する義務、そして事故発生時に応急措置を講じ、通報する義務が課せられました。

この改正は、国際的な環境規制の動向が、直接的に国内の事業活動に影響を与えることを示す好例です。グローバルな視点での環境コンプライアンスが、今後ますます重要になることを示唆しています。対象となる事業者は、ばい煙や粉じんの管理と同様に、水銀についても厳格な排出管理体制を構築・維持することが求められます。

まとめ

本記事では、事業活動を行う上で必ず理解しておくべき「大気汚染防止法」について、その目的から規制対象、事業者の義務、罰則、そして近年の重要な法改正まで、多角的に解説してきました。

この記事の要点を改めて整理します。

- 法律の目的:大気汚染防止法の根幹にあるのは「国民の健康の保護」と「生活環境の保全」です。この目的を達成するため、工場等の「固定発生源」と自動車等の「移動発生源」の両面から規制が行われています。

- 主な規制対象物質:規制の対象となるのは、①ばい煙(SOx, ばいじん, NOx等)、②揮発性有機化合物(VOC)、③粉じん(一般粉じん、特定粉じん=アスベスト)、④有害大気汚染物質、⑤自動車排出ガスといった、性質や発生源の異なる多様な物質です。

- 事業者の主な義務:対象施設を持つ事業者には、①排出基準や構造基準の遵守、②ばい煙等の定期的な測定と記録・保存、③施設設置・変更時の届出、④事故発生時の応急措置と通報、そして⑤健康被害が生じた場合の無過失損害賠償責任といった、重い義務が課せられています。

- 罰則の厳格さ:法律に違反した場合、排出基準違反に対する「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」といった直接罰や、行政命令に従わない場合のさらに重い間接罰が科されます。これは企業の存続を揺るがしかねない重大なリスクです。

- 法改正への継続的な対応:特にアスベストと水銀に関する規制は近年大幅に強化されました。規制対象の拡大、手続きの厳格化、罰則の強化など、その内容は多岐にわたります。法律は社会情勢に応じて変化し続けるため、常に最新の情報を入手し、自社の管理体制をアップデートしていく必要があります。

大気汚染防止法への対応は、決して一部の化学工場や大規模工場だけの問題ではありません。ボイラーや非常用発電機を設置するビル、塗装や印刷を行う中小企業、そして建築物の解体・改修工事に関わる全ての事業者にとって、避けては通れない課題です。

この法律を遵守することは、単に罰則を回避するための消極的な義務ではなく、地域社会の一員として環境保全に貢献し、企業の社会的責任を果たし、持続可能な事業活動を続けるための積極的な投資であると捉えるべきです。コンプライアンスの徹底は、企業の信頼性を高め、結果として企業価値の向上にもつながります。

自社の事業活動が法律の規制対象に該当するかどうか、遵守すべき基準は何か、必要な手続きは何か。もし少しでも不明な点があれば、まずは事業所の所在地を管轄する都道府県や政令指定都市の環境担当部署に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、確実な一歩を踏み出しましょう。