現代社会が直面する資源枯渇、廃棄物問題、気候変動といった深刻な課題を前に、従来の経済システムのあり方が根本から問われています。大量に資源を採掘し、製品を生産・消費し、そして大量に廃棄する――この一方通行のモデルは、もはや限界に達しているのです。

こうした背景から、世界中で急速に注目を集めているのが「サーキュラーエコノミー(Circular Economy:循環経済)」という新しい経済モデルです。これは、単なるリサイクル活動の延長線上にある考え方ではありません。経済活動の最初から最後まで、資源を「捨てる」という概念をなくし、製品や素材を循環させ続けることで、環境への負荷を最小限に抑えながら、新たな経済的価値を創出しようとする壮大なビジョンです。

この記事では、サーキュラーエコノミーの基本的な意味から、なぜ今これほどまでに重要視されているのか、そして私たちのビジネスや生活にどのような影響を与えるのかまで、専門的な視点を交えながらも、誰にでも理解できるように分かりやすく解説します。持続可能な未来を築くための鍵となるこの概念を、ぜひ深く理解してください。

目次

サーキュラーエコノミーとは

サーキュラーエコノミー(Circular Economy)は、日本語で「循環経済」または「循環型経済」と訳されます。その核心は、これまで主流であった「作って、使って、捨てる(Take-Make-Dispose)」という直線的な経済活動から脱却し、製品や素材、資源の価値を可能な限り長く保全・維持し、廃棄物を出すことなく経済システム内で循環させ続けることを目指すモデルです。

この概念は、単に廃棄物をリサイクルするという発想に留まりません。むしろ、製品が設計される最初の段階から、廃棄物や汚染が「出ない」ように考え抜くこと(Design out waste and pollution)を最重要視します。つまり、問題が発生してから対処するのではなく、問題の根本原因を断つというアプローチが特徴です。

具体的には、製品の長寿命化、修理(リペア)のしやすさ、部品の再利用(リユース)、そして最終的には素材としての再生(リサイクル)まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階で資源のループを閉じることを目指します。これにより、環境負荷を劇的に低減すると同時に、資源の効率的な利用を通じて新たなビジネスチャンスや経済成長を生み出すことが期待されています。

これまでの経済モデルとの違い

サーキュラーエコノミーの革新性を理解するためには、これまでの経済モデルと比較することが有効です。産業革命以降、私たちの社会を支えてきたのは「リニアエコノミー」であり、その問題点への対策として「リサイクリングエコノミー」が生まれました。しかし、サーキュラーエコノミーは、これら両者とは一線を画す、より包括的で根本的なパラダイムシフトなのです。

| 経済モデル | 基本的な考え方 | 資源の流れ | 主な課題 |

|---|---|---|---|

| リニアエコノミー | Take-Make-Dispose(採掘・生産・廃棄) | 一方通行(直線型) | 資源枯渇、大量の廃棄物、環境汚染 |

| リサイクリングエコノミー | 3R(特にリサイクル)を重視 | 廃棄物の一部をループさせる | ダウンサイクル、エネルギー消費、コストの問題 |

| サーキュラーエコノミー | 廃棄物と汚染を設計段階から排除 | 資源を永続的に循環させる | サプライチェーン全体の変革、初期投資 |

リニアエコノミー(直線型経済)

リニアエコノミー(Linear Economy)は、その名の通り「直線型」の経済モデルです。地球から資源を採取し(Take)、それを使って製品を作り(Make)、使い終わったら廃棄する(Dispose)という一方通行の流れを基本としています。

このモデルは、産業革命以降、安価な資源とエネルギーを前提として、大量生産・大量消費を推し進め、私たちの生活を豊かにしてきました。しかし、その裏側で深刻な問題を生み出し続けています。

第一に、有限であるはずの地球の資源を、無限にあるかのように消費し続けるため、資源の枯渇リスクを高めます。石油や石炭といった化石燃料はもちろん、スマートフォンや電気自動車に不可欠なレアメタルなどの鉱物資源も、その埋蔵量には限りがあります。

第二に、大量の廃棄物を生み出します。製品がその役目を終えると、その多くは焼却されるか埋め立てられます。これにより、土壌汚染や大気汚染を引き起こすだけでなく、プラスチックごみが海洋に流出し、生態系に深刻なダメージを与えるといった問題が世界中で顕在化しています。

リニアエコノミーは、いわば「成長の限界」に突き当たっており、このままでは持続可能な社会を築くことができない、というのが現代の共通認識となっています。

リサイクリングエコノミー

リニアエコノミーがもたらす廃棄物問題への反省から生まれたのが、リサイクリングエコノミー(Recycling Economy)です。これは、廃棄された製品や素材を回収し、再び資源として利用すること(リサイクル)に重点を置いた経済モデルです。日本では、3R(リデュース、リユース、リサイクル)活動として広く浸透しています。

リサイクリングエコノミーは、廃棄物を単なるゴミではなく「資源」と捉え、最終処分場へ行く量を減らすという点で、リニアエコノミーから一歩前進した考え方です。実際に、ペットボトルやアルミ缶、古紙などのリサイクルは一定の成果を上げてきました。

しかし、リサイクリングエコノミーにも限界があります。

一つは、「ダウンサイクル」の問題です。リサイクルを繰り返すうちに素材の品質が劣化し、元の製品と同じ価値のものには再生できず、より価値の低い用途にしか使えなくなる現象です。例えば、高品質なペットボトルが、繊維やシートなど、より低い品質の製品にしか再生できないケースがこれにあたります。これでは、資源の価値を完全に維持しているとは言えません。

もう一つは、リサイクルプロセス自体が多くのエネルギーを消費し、コストがかかるという点です。廃棄物を回収し、選別し、洗浄し、溶解して再び素材に戻す工程は、決してゼロエミッションではありません。場合によっては、新たにバージン素材から製品を作るよりも、環境負荷やコストが高くなってしまうことすらあります。

サーキュラーエコノミーとリサイクリングエコノミーの最大の違いは、アプローチの起点にあります。リサイクリングエコノミーが、製品が「廃棄物になった後」の処理に焦点を当てるのに対し、サーキュラーエコノミーは、製品を「設計する前」の段階から、そもそも廃棄物や汚染が出ない仕組みを構築することを目指します。リサイクルはあくまで最後の手段の一つと位置づけられ、それよりも修理、再利用、再製造といった、より高い価値を維持できるループを優先するのです。この根本的な発想の転換こそが、サーキュラーエコノミーの革新性と言えるでしょう。

なぜ今サーキュラーエコノミーが注目されているのか

サーキュラーエコノミーは、一部の環境活動家や研究者だけが議論する専門的な概念ではなくなりました。今や世界中の政府や企業が、経営戦略や国家戦略の中核に据えるほど、その重要性は急速に高まっています。なぜ、これほどまでにサーキュラーエコノミーが注目されているのでしょうか。その背景には、避けては通れない複数の地球規模の課題と、それに伴う新たなビジネス機会の存在があります。

世界的な人口増加

サーキュラーエコノミーへの移行を促す最も根源的な要因の一つが、世界的な人口増加です。国連の「世界人口推計2022」によると、世界の人口は2022年11月に80億人に達し、今後も増加を続け、2050年には97億人、2080年代には約104億人でピークに達すると予測されています。(参照:国際連合広報センター)

人口が増え、また新興国の経済発展に伴い一人当たりの消費量が増加すれば、必然的に食料、水、エネルギー、鉱物資源など、あらゆる資源の需要が飛躍的に増大します。同時に、使い終わった製品が廃棄物として排出される量も増加の一途をたどります。

従来のリニアエコノミーのままでは、この爆発的な需要と廃棄物の増加に対応することは不可能です。地球が供給できる資源の量と、地球が吸収できる廃棄物の許容量には限りがあります。持続可能な形で増加する人口を支えるためには、資源の消費量を絶対的に減らし、廃棄物をゼロに近づけるサーキュラーエコノミーへの転換が不可欠なのです。

天然資源の枯渇リスク

リニアエコノミーは、有限な天然資源を無限にあるかのように消費するモデルです。しかし、現実には多くの資源が枯渇の危機に瀕しています。例えば、現代の産業に不可欠な銅や亜鉛、ニッケルといったベースメタルや、電気自動車のバッテリーや半導体に用いられるリチウム、コバルト、レアアースといった希少な鉱物資源は、その埋蔵地に偏りがあり、地政学的なリスクも抱えています。

資源の需要が増加し、供給が不安定になれば、価格は高騰し、激しく変動します。これは、企業にとって深刻な経営リスクとなります。原材料の安定的な確保が困難になり、製造コストが上昇すれば、製品価格に転嫁せざるを得ず、国際的な競争力を失うことにもなりかねません。

サーキュラーエコノミーは、使用済みの製品を「都市鉱山(Urban Mine)」と捉え、そこから資源を回収・再生することで、天然資源への依存度を低減します。これにより、資源価格の変動リスクを緩和し、サプライチェーンの強靭化(レジリエンス)を高めることができます。資源の乏しい日本のような国にとっては、経済安全保障の観点からも極めて重要な戦略と言えるでしょう。

廃棄物問題の深刻化

大量生産・大量消費の帰結として、廃棄物問題は世界中で深刻さを増しています。その象徴的な問題が、海洋プラスチックごみです。適切に処理されなかったプラスチックごみが河川などを通じて海に流出し、毎年数百万トンから一千万トン以上が新たに流入していると推定されています。これらのプラスチックは、ウミガメや海鳥などの海洋生物が誤って摂取し命を落とす原因となるだけでなく、紫外線や波の力で細かく砕けたマイクロプラスチックとなり、生態系や人体への影響も懸念されています。

また、陸上においても、廃棄物の最終処分場(埋立地)の残余年数は世界的に逼迫しています。日本の環境省の発表によると、一般廃棄物の最終処分場の残余年数は、2021年度末時点で23.5年となっており、新たな処分場を確保することも年々困難になっています。(参照:環境省 一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和3年度実績)について)

このような状況下で、廃棄物を「捨てる」という選択肢は、もはや持続可能ではありません。サーキュラーエコノミーは、そもそも廃棄物を生み出さない社会システムを目指すことで、これらの廃棄物問題に対する根本的な解決策を提示します。

気候変動への対策

気候変動とその原因である温室効果ガス(GHG)の排出削減は、世界共通の喫緊の課題です。多くの人が気候変動対策として再生可能エネルギーの導入を思い浮かべますが、実はサーキュラーエコノミーも気候変動対策において極めて重要な役割を果たします。

エレン・マッカーサー財団の報告によれば、世界の温室効果ガス排出量のうち、エネルギーの利用に伴う排出が55%を占める一方で、残りの45%は製品(食料、建設、自動車、衣類など)の生産と消費の過程で排出されています。つまり、再生可能エネルギーへの転換だけでは、気候変動問題を完全に解決することはできないのです。

サーキュラーエコノミーは、この「45%」にアプローチします。

- 資源採掘の削減: 天然資源を採掘し、精錬するプロセスは大量のエネルギーを消費します。再生材を利用することで、この工程を省略し、GHG排出を削減できます。

- 製造プロセスの効率化: 製品の長寿命化や再製造により、新品をゼロから作る機会が減り、製造時のエネルギー消費を抑えられます。

- 廃棄物処理の削減: 廃棄物の焼却時に発生するCO2や、埋め立て地から発生するメタンガス(強力な温室効果ガス)を削減できます。

- 自然システムの再生: 土地利用の転換や農業におけるリジェネラティブ(環境再生型)な手法は、土壌に炭素を貯留し、大気中のCO2を吸収する効果があります。

このように、サーキュラーエコノミーへの移行は、パリ協定が目指す脱炭素社会の実現に不可欠な要素として認識されています。

新たな経済的機会の創出

サーキュラーエコノミーは、環境規制への対応といった「守り」の側面だけでなく、新たな成長機会を生み出す「攻め」の戦略でもあります。世界経済フォーラムやアクセンチュアなどの調査機関は、サーキュラーエコノミーへの移行が、今後数十年間で数兆ドル規模の経済価値を生み出すと試算しています。

これまで「コスト」でしかなかった廃棄物が、価値ある「資源」へと変わることで、全く新しいビジネスモデルが生まれます。

- 修理・メンテナンス事業: 製品を長く使う文化が定着すれば、修理やメンテナンスの需要が高まります。

- 再製造(リマニュファクチャリング)事業: 使用済み製品を分解・洗浄・部品交換し、新品同様の品質で再市場に投入するビジネス。

- PaaS(Product as a Service): 製品を「所有」させるのではなく、その「機能」をサービスとして提供するモデル(例:照明サービス、モビリティサービス)。

- シェアリングプラットフォーム: モノの稼働率を高めるカーシェアや工具レンタルなどのサービス。

これらの新しいビジネスは、新たな雇用を創出し、イノベーションを促進します。また、環境意識の高い消費者は、サステナブルな製品やサービスを積極的に選ぶ傾向が強まっており、サーキュラーエコノミーに取り組む企業は、ブランドイメージの向上や顧客ロイヤルティの獲得といった競争優位性を築くことができます。

これらの複合的な要因が絡み合い、サーキュラーエコノミーは単なる環境保護活動ではなく、経済成長、リスク管理、そして未来の社会システムを設計するための中心的なコンセプトとして、今、世界中から強い関心を集めているのです。

サーキュラーエコノミーと関連用語の違い

サーキュラーエコノミーを学ぶ上で、多くの人が「3R」「サステナブル」「SDGs」といった関連用語との違いに戸惑うことがあります。これらの概念は互いに密接に関連していますが、その意味やスコープは異なります。それぞれの違いを正確に理解することで、サーキュラーエコノミーの位置づけがより明確になります。

| 用語 | 主な焦点 | 関係性 |

|---|---|---|

| サーキュラーエコノミー | 資源を循環させる経済モデル・手段 | サステナビリティやSDGsを達成するための具体的なアプローチの一つ |

| 3R | 廃棄物の削減・再利用・再生(リニア経済の改善策) | サーキュラーエコノミーに含まれる要素だが、より限定的な概念 |

| サステナブル | 環境・社会・経済の調和がとれた持続可能な状態・目標 | サーキュラーエコノミーが目指す大きなゴール |

| SDGs | 17の具体的な国際目標 | サーキュラーエコノミーは特に目標12など複数の目標達成に貢献する |

| ESG投資 | 企業評価の投資判断基準(環境・社会・ガバナンス) | サーキュラーエコノミーへの取り組みは企業の「E」評価を高める要因となる |

3R(リデュース・リユース・リサイクル)との違い

3Rは、リデュース(Reduce:廃棄物の発生抑制)、リユース(Reuse:再使用)、リサイクル(Recycle:再生利用)の3つの取り組みの頭文字をとったもので、循環型社会を形成するための基本的な行動として広く知られています。

サーキュラーエコノミーと3Rは、資源を大切にするという点で共通していますが、その思想とスコープには大きな違いがあります。

最大の違いは、3Rが主にリニアエコノミー(直線型経済)の枠組みの中で、出口対策として廃棄物をいかに減らすかという視点に立っているのに対し、サーキュラーエコノミーは経済システムそのものを循環型に「再設計」するという、より根本的で上流からのアプローチである点です。

- スコープの広さ: 3Rは消費者や自治体の行動に焦点が当たりがちですが、サーキュラーエコノミーは製品の「設計」、原材料の調達、ビジネスモデル、消費者の役割、回収システムまで、バリューチェーン全体を巻き込んだ包括的な概念です。

- 優先順位の明確化: サーキュラーエコノミーでは、資源の価値をできるだけ高く維持することが重視されます。後述するバタフライ・ダイアグラムが示すように、リサイクル(素材レベルに戻す)は価値の損失が大きいため最後の手段とされ、それ以前の修理(Repair)、再製造(Remanufacture)、再利用(Reuse)といったループが優先されます。3Rにも優先順位はありますが、サーキュラーエコノミーはこの階層構造をよりシステムとして精緻に定義しています。

- 設計思想: サーキュラーエコノミーの核心は「廃棄物と汚染を生み出さない設計(Design out)」にあります。そもそもリサイクルが必要になるような製品ではなく、分解しやすく、修理しやすく、長期間使える製品を最初から設計することが求められます。これは、従来の3Rの考え方から一歩踏み込んだ発想です。

つまり、3Rはサーキュラーエコノミーを実現するための重要な要素ではありますが、サーキュラーエコノミーは3Rを含む、より広範で体系的な経済モデルであると理解すると良いでしょう。

サステナブルとの違い

サステナブル(Sustainable)は「持続可能な」と訳され、「環境(Environment)」「社会(Social)」「経済(Economy)」の3つの側面が調和し、将来の世代のニーズを損なうことなく、現代の世代のニーズを満たす社会を目指すという、非常に広範な概念です。

サーキュラーエコノミーとサステナブルの関係は、しばしば「手段」と「目的(ゴール)」に例えられます。

サステナビリティ(持続可能性)が、私たちが目指すべき理想的な「状態」や「目標」を示す大きな傘のような概念であるのに対し、サーキュラーエコノミーは、その壮大な目標を達成するための具体的な「経済システム」や「アプローチ(手段)」の一つです。

サステナビリティを実現するためには、サーキュラーエコノミーの他にも、再生可能エネルギーへの転換、人権や労働環境への配慮、生物多様性の保全、貧困や格差の是正など、多岐にわたる取り組みが必要です。サーキュラーエコノミーは、特に「環境」と「経済」の側面において、サステナビリティに大きく貢献する強力なエンジンとなりますが、サステナビリティの全てをカバーするわけではありません。

SDGsとの関係

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)は、2015年に国連サミットで採択された、2030年までに達成すべき17の国際目標と169のターゲットのことです。「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、貧困、飢餓、健康、教育、ジェンダー、エネルギー、気候変動など、世界が抱える課題を網羅しています。

SDGsはサステナブルな社会を実現するための具体的な「行動計画」や「目標リスト」と考えることができます。そして、サーキュラーエコノミーは、このSDGsの多くの目標を達成するための効果的な手段として位置づけられています。

特に密接に関連するのは以下の目標です。

- 目標12「つくる責任 つかう責任」: まさにサーキュラーエコノミーの中核です。持続可能な生産消費形態を確保することを目指しており、資源効率の向上や廃棄物の削減といったターゲットが直接的に関わります。

- 目標8「働きがいも経済成長も」: 新たなビジネスモデルの創出により、持続可能な経済成長と雇用機会の創出に貢献します。

- 目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」: 資源効率の高いインフラや産業プロセスの構築を促進します。

- 目標11「住み続けられるまちづくりを」: 廃棄物管理の改善や資源効率の高い都市設計に貢献します。

- 目標13「気候変動に具体的な対策を」: 製品ライフサイクル全体のGHG排出削減を通じて貢献します。

- 目標14「海の豊かさを守ろう」: 海洋プラスチックごみの削減を通じて貢献します。

- 目標15「陸の豊かさも守ろう」: 森林破壊や土壌劣化を防ぎ、生物由来の資源を再生させることで貢献します。

このように、サーキュラーエコノミーへの取り組みは、複数のSDGsターゲットの達成に同時に貢献する、非常に効率的で影響力の大きいアプローチなのです。

ESG投資との関係

ESG投資とは、従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)といった非財務情報を考慮して投資先を選ぶ手法のことです。気候変動や人権問題といった社会課題が企業の長期的な価値に影響を与えるという認識が広まり、世界の投資の主流となりつつあります。

サーキュラーエコノミーへの取り組みは、このESGの3つの側面、特に「E(環境)」の評価を大きく向上させる要因となります。

- E(環境): 資源効率の向上、廃棄物・GHG排出量の削減、環境汚染の防止など、サーキュラーエコノミーの活動は企業の環境パフォーマンスを直接的に改善します。

- S(社会): サプライチェーンにおける労働環境の改善や、地域社会での新たな雇用創出(修理・回収事業など)に繋がる可能性があります。

- G(ガバナンス): サーキュラーエコノミーを経営戦略に組み込むことは、企業が長期的な視点でリスク(資源価格高騰リスクなど)を管理し、持続的な成長を目指している証と見なされ、ガバナンスの評価を高めます。

投資家は、サーキュラーエコノミーに積極的に取り組む企業を「将来の環境規制や市場の変化に対応できる、レジリエンス(強靭性)の高い企業」と評価し、優先的に資金を投じる傾向が強まっています。したがって、企業にとってサーキュラーエコノミーは、社会貢献であると同時に、資金調達を有利に進め、企業価値を高めるための重要な経営戦略となっています。

サーキュラーエコノミーの基本となる3つの原則

サーキュラーエコノミーの概念を世界的に推進している英国のエレン・マッカーサー財団は、その実現に向けた行動の指針として3つの基本原則を提唱しています。これらの原則は、単に個別の活動を推奨するものではなく、経済システム全体を再設計するための根本的な考え方を示しています。この3原則を理解することは、サーキュラーエコノミーの本質を掴む上で不可欠です。

廃棄物と汚染を生み出さない設計

第一の原則は「廃棄物と汚染を生み出さない設計(Design out waste and pollution)」です。これは3つの原則の中で最も重要かつ根源的なものとされています。なぜなら、廃棄物や汚染の約80%は、製品が市場に出る前の「設計段階」で決まってしまうと言われているからです。問題が発生した後で対症療法的に処理するのではなく、そもそも問題が生まれないように原因の段階で対処するという、予防原則に基づいたアプローチです。

リニアエコノミーでは、製品の機能やコスト、デザイン性が優先され、使用後のことはほとんど考慮されてきませんでした。その結果、修理が困難な構造、異なる素材が一体化していて分別できない製品、有害物質を含む素材などが多用され、大量の処理困難な廃棄物を生み出してきました。

この原則は、そうした設計思想を180度転換することを求めます。具体的には、以下のような視点が設計に組み込まれます。

- 耐久性の高い設計: 長期間の使用に耐えうる頑丈な素材や構造を採用し、製品寿命そのものを延ばす。

- 修理可能性(リペアラビリティ): 故障した際に、ユーザー自身や修理業者が容易に部品を交換・修理できるようなモジュール構造などを採用する。

- 分解・分別の容易さ: 製品寿命が尽きた際に、異なる素材を簡単に分離でき、リサイクルしやすいように設計する。

- 無害な素材の選択: 製造、使用、廃棄のどの段階でも人や環境に害を与えない、安全な化学物質や素材を選択する。

- デジタル化による非物質化: 物理的な製品をデジタルサービスに置き換える(例:CDを音楽ストリーミングに、紙の書類をクラウドストレージに)。これにより、物理的な廃棄物そのものをなくすことができます。

この「設計」段階からのアプローチこそが、リサイクル中心の考え方との決定的な違いであり、サーキュラーエコノミーの真価と言えるでしょう。

製品と資源を使い続ける

第二の原則は「製品と資源を使い続ける(Keep products and materials in use)」です。 これは、一度作った製品や利用した資源の価値を、できるだけ長く、できるだけ高い状態で経済システム内に留め置くことを目指す考え方です。廃棄という選択肢を避け、資源を循環させるための具体的なループ(輪)を回し続けることを意味します。

この原則には、価値の維持レベルに応じて階層構造があります。内側にある小さなループほど、製品や素材の価値を高く保つことができ、エネルギー消費も少なくて済みます。

- 維持・保守(Maintain): 定期的なメンテナンスや手入れによって、製品を良好な状態に保ち、寿命を最大限に延かす最も基本的なループです。

- 再利用(Reuse): あるユーザーが使い終えた製品を、そのままの形で別のユーザーが再び使用する。フリーマーケットや中古品売買がこれにあたります。

- 修理・再製造(Repair/Remanufacture): 故障した製品を修理して再び使えるようにしたり、使用済み製品を工場で分解・洗浄・部品交換し、新品同様の性能保証を付けて市場に戻したりします。再製造は、単なる中古品とは異なり、品質が保証される点が特徴です。

- リサイクル(Recycle): 上記のループが不可能な場合に、最終手段として製品を素材レベルまで分解・溶解し、新たな製品の原材料として再生利用します。このプロセスは、多くのエネルギーを必要とし、素材の品質が劣化(ダウンサイクル)する可能性があるため、ループの中では優先度が最も低くなります。

この原則を実現する上で鍵となるのが、PaaS(Product as a Service)やシェアリングエコノミーといった新しいビジネスモデルです。企業が製品の所有権を持ち続けることで、製品を長持ちさせ、回収・再利用するインセンティブが働き、この「使い続ける」ループを円滑に回すことが可能になります。

自然のシステムを再生する

第三の原則は「自然のシステムを再生する(Regenerate natural systems)」です。 これは、経済活動が自然環境から収奪するだけでなく、積極的に自然を回復・再生させる役割を担うべきだという、非常に先進的な考え方です。人間活動と自然の共生関係を再構築し、自然資本(土壌、水、空気、生物多様性など)を増やすことを目指します。

この原則は、特に農業、林業、食品産業など、生物由来の資源を扱う分野で重要となります。

- 生物由来資源の安全な循環: 食品廃棄物や農業残渣などのバイオマス資源を、嫌気性分解や堆肥化によって処理し、栄養分として安全に土壌に戻します。これにより、化学肥料への依存を減らし、地力を高めることができます。

- 環境再生型農業(リジェネラティブ農業): 土壌を耕さない不耕起栽培や、被覆作物の利用などにより、土壌の健康を回復させ、炭素を貯留し、生物多様性を高める農法です。

- 生態系の回復: 植林活動や水質浄化、湿地の再生など、経済活動を通じて損なわれた生態系を積極的に回復させる取り組みも含まれます。

これまでの経済活動は、自然環境への負荷を「いかに減らすか(less bad)」という視点が中心でした。しかし、この原則は、経済活動が自然に対して「プラスの影響を与える(more good)」ことを目指すという、根本的な発想の転換を促します。経済システムを、自然のサイクルに組み込まれた、再生可能なものへと変えていく壮大なビジョンなのです。

これら3つの原則は、それぞれが独立しているのではなく、相互に深く関連し合っています。汚染のない設計が、製品を長く使い続けることを可能にし、最終的に自然のシステムを再生することに繋がる。この三位一体の考え方こそが、サーキュラーエコノミーを強力に推進する原動力となっています。

サーキュラーエコノミーの考え方を表す「バタフライ・ダイアグラム」

サーキュラーエコノミーの複雑な概念を、視覚的に分かりやすく体系化したフレームワークが、エレン・マッカーサー財団によって提唱された「バタフライ・ダイアグラム(The Butterfly Diagram)」です。蝶が羽を広げたような形をしていることからこの名が付けられました。この図は、資源の流れを「生物資源」と「工業製品」の2つの大きなサイクルに分け、それらがどのように循環し、価値を維持していくかを示しています。

図の中央には「ユーザー(消費者)」が位置し、経済活動の中心であることが示されています。そして、蝶の左の羽が「生物資源のサイクル」、右の羽が「工業製品のサイクル」を表しています。

生物資源のサイクル

バタフライ・ダイアグラムの左側に描かれているのが、食品、木材、コットン、バイオマスなど、生物に由来する再生可能な資源の流れを示す「生物資源のサイクル(Biological Cycle)」です。このサイクルの最終的な目的は、消費された資源を安全に自然界(生物圏)に戻し、土壌の栄養を再生させるなど、自然資本を豊かにすることです。

このサイクルで重要な概念が「カスケード利用(Cascading)」です。これは、資源を一度に使い切るのではなく、価値の高いものから順に、滝の水が流れ落ちるように多段階で利用していく考え方です。

例えば、一本の木材を考えてみましょう。

- 第一段階(最も価値が高い): 建築用材や家具として利用します。

- 第二段階: 家具が古くなったら、解体してパーティクルボードなどの建材に再加工します。

- 第三段階: さらにそれが使えなくなったら、製紙原料として利用します。

- 第四段階: 紙がリサイクルできなくなったら、バイオマス燃料としてエネルギーを回収します。

- 最終段階: 燃焼後の灰や、堆肥化が可能なものは、土壌改良材として農地に還し、次の植物を育てる栄養となります。

このように、カスケード利用によって、資源の価値と有用性を可能な限り長く維持することができます。他にも、食品廃棄物を家畜の飼料にし、その糞尿を堆肥化して農地に還元する、といったループもこのサイクルに含まれます。このサイクルがうまく機能することで、化学肥料への依存を減らし、土壌を豊かにし、持続可能な食料生産システムを構築するなど、「自然のシステムを再生する」という第三原則を具体化します。

工業製品のサイクル

ダイアグラムの右側に描かれているのが、金属、プラスチック、ガラスなど、有限な資源から作られた「工業製品のサイクル(Technical Cycle)」です。これらの資源は自然界では再生されないため、いかにその価値を損なうことなく、経済システム内で循環させ続けるかが重要になります。

このサイクルは、複数の同心円状のループで構成されており、内側の小さなループほど、製品の価値を高く維持でき、必要なエネルギーやコストも少なくて済みます。したがって、できるだけ内側のループを優先的に回すことが推奨されます。

- 最も内側のループ:維持/保守(Maintain/Prolong)

- 製品の所有者が、定期的なメンテナンスや手入れを行うことで、製品の寿命を延ばす活動です。最も簡単で、価値の損失が少ないループです。

- 2番目のループ:再利用/再分配(Reuse/Redistribute)

- あるユーザーが使い終えた製品を、ECサイトや中古品店などを通じて、そのままの形で次のユーザーに渡す活動です。シェアリングエコノミーもこのループに含まれます。

- 3番目のループ:修理/再製造(Refurbish/Remanufacture)

- 修理(Refurbish)は、使用済み製品の外観や性能をクリーニングや簡単な部品交換で改善し、再販することです。

- 再製造(Remanufacture)は、より高度な活動で、使用済み製品を工場で完全に分解し、部品を点検・洗浄・交換し、再組立てすることで、新品同様の品質保証を付けて市場に供給します。自動車のエンジンや事務機器などで活用されています。

- 最も外側のループ:リサイクル(Recycle)

- 上記のループが適用できない場合に、最後の手段として行われます。製品を素材レベルまで還元するため、製品としての構造や機能といった付加価値は失われます。また、溶解や再加工に多くのエネルギーを必要とし、品質が劣化するダウンサイクルが起こる可能性もあります。

この階層構造は、サーキュラーエコノミーにおける優先順位を明確に示しています。リサイクルも重要ですが、それに頼る前に、修理や再利用によって製品としての価値を維持する努力をすることが、より効率的で環境負荷も低いのです。この考え方が、従来の3Rとの大きな違いを浮き彫りにしています。

バタフライ・ダイアグラムは、単なる概念図ではなく、企業が自社の製品やサービスをサーキュラーエコノミーに対応させるための、実践的な設計図として活用できる強力なツールなのです。

サーキュラーエコノミーがもたらすメリット

サーキュラーエコノミーへの移行は、環境保護という側面だけでなく、企業、社会、そして消費者にとっても多岐にわたる具体的なメリットをもたらします。それは、従来の経済モデルでは解決が難しかった課題に対する新たな解決策を提示し、持続可能な成長を実現するための原動力となります。

環境負荷を低減できる

これはサーキュラーエコノミーがもたらす最も直接的で、根本的なメリットです。リニアエコノミーがもたらしてきた環境問題を包括的に解決するポテンシャルを秘めています。

- 天然資源の消費抑制: 製品や素材を循環させることで、新たに採掘する天然資源の量を大幅に削減できます。これにより、資源枯渇のリスクを低減し、採掘に伴う生態系の破壊や水質汚染を防ぎます。

- 温室効果ガス(GHG)排出削減: 再生材の利用は、バージン材から製品を製造する場合と比較して、一般的にエネルギー消費が少なく済みます。また、廃棄物の焼却時に発生するCO2や、埋立地から発生するメタンガスも削減できるため、気候変動対策に大きく貢献します。

- 廃棄物の削減: 「捨てる」ことを前提としない経済システムであるため、最終処分場へ送られる廃棄物の量を抜本的に減らすことができます。海洋プラスチックごみ問題など、廃棄物処理に関する社会的なコストや環境リスクを低減します。

- 生物多様性の保全: 資源採掘や農地拡大のための森林伐採などを抑制し、また、生物由来の資源を適切に自然に還すことで土壌を再生するなど、生物の生息地を守り、生態系の健全性を維持・回復することに繋がります。

これらの環境メリットは、企業の社会的責任(CSR)を果たす上で不可欠であり、環境規制が強化される現代において、事業継続性の観点からも重要です。

新しいビジネスチャンスが生まれる

サーキュラーエコノミーは、コスト増や規制強化といったネガティブな側面ばかりではありません。むしろ、イノベーションを促進し、新たな市場を創造する絶好の機会と捉えることができます。

これまで「廃棄物」として処理コストをかけて捨てられていたものが、「価値ある資源」へと変わることで、そこに新しいビジネスが生まれます。

- 静脈産業の高度化: 使用済み製品の回収、選別、分解、再資源化といった、いわゆる静脈産業(リバースロジスティクス)が、高度な技術を要する成長分野となります。

- 修理・メンテナンス市場の拡大: 製品を長く使う文化が定着すれば、専門的な修理サービスやメンテナンス事業の需要が高まり、地域に根差した雇用を生み出します。

- 再製造(リマニュファクチャリング)事業: 使用済み製品を新品同様の品質に蘇らせる再製造は、高い利益率が期待できる分野です。

- デジタルプラットフォーム事業: 製品のトレーサビリティ(追跡可能性)を確保するためのシステムや、消費者と修理業者、中古品売買を繋ぐプラットフォームなど、ITを活用した新サービスが求められます。

このように、サーキュラーエコノミーは、既存の産業構造を転換させ、新たな付加価値と雇用を生み出す力を持っています。

経済成長と雇用を創出する

一見すると、モノを大量に作らないサーキュラーエコノミーは経済成長を鈍化させるように思えるかもしれません。しかし、多くの研究機関は、サーキュラーエコノミーへの移行がマクロ経済全体にプラスの効果をもたらすと予測しています。

例えば、欧州委員会は、サーキュラーエコノミーへの移行によって、2030年までにEUの実質GDPを0.5%追加的に押し上げ、約70万人の新たな雇用を創出できる可能性があると試算しています。これは、資源コストの削減や、新たなビジネス分野での付加価値創造が、従来の経済活動の縮小分を上回るためです。

特に、修理、再製造、地域での回収・分別といった活動は、オートメーション化が難しい労働集約的な側面が強く、国内、特に地方における新たな雇用の受け皿となることが期待されています。資源を輸入に頼る国にとっては、国内で資源を循環させることで、国外への資金流出を抑え、国内経済を活性化させる効果も見込めます。

資源価格の変動リスクを抑えられる

多くの企業にとって、原材料価格の変動は経営を揺るがす大きなリスクです。特に、地政学的な緊張や投機マネーの流入により、金属や石油などの国際商品市況は激しく乱高下します。

サーキュラーエコノミーは、国内で回収した再生材の利用率を高めることで、こうした外部の市場変動への依存度を下げ、サプライチェーンの安定化と強靭化(レジリエンス)に貢献します。 原材料の調達先を多様化し、国内の循環資源という安定した供給源を確保することは、企業の長期的なコスト管理と事業継続計画(BCP)において極めて有効な戦略となります。これは、資源の大部分を輸入に頼る日本のような国にとっては、経済安全保障上の大きなメリットと言えるでしょう。

顧客との新しい関係性を築ける

従来のリニアエコノミーにおけるビジネスモデルの多くは、製品を販売した時点で顧客との関係が途切れる「売り切り型」でした。

しかし、サーキュラーエコノミーで注目されるPaaS(Product as a Service)のようなサービス化モデルでは、企業は顧客に製品の「機能」を月額課金などで提供し続けます。例えば、照明器具を売るのではなく「明るさ」というサービスを提供する、複合機を売るのではなく「印刷」というサービスを提供するといった形です。

このモデルでは、企業は製品の所有権を持ち続けるため、顧客との関係は長期的・継続的なものになります。

- 顧客接点の増加: 定期的なメンテナンスやアップグレード、利用状況のヒアリングなどを通じて、顧客との接点が格段に増えます。

- 顧客ニーズの深い理解: 顧客の利用データを分析することで、製品の改善点や新たなニーズを正確に把握し、次の製品開発やサービス向上に活かすことができます。

- 顧客ロイヤルティの向上: 手厚いサポートや継続的な価値提供を通じて、顧客満足度を高め、長期的なファンになってもらうことができます。

このように、サーキュラーエコノミーは、単発的な取引関係から、顧客と価値を共創するパートナーシップへと、企業と顧客の関係性を深化させるきっかけをもたらすのです。

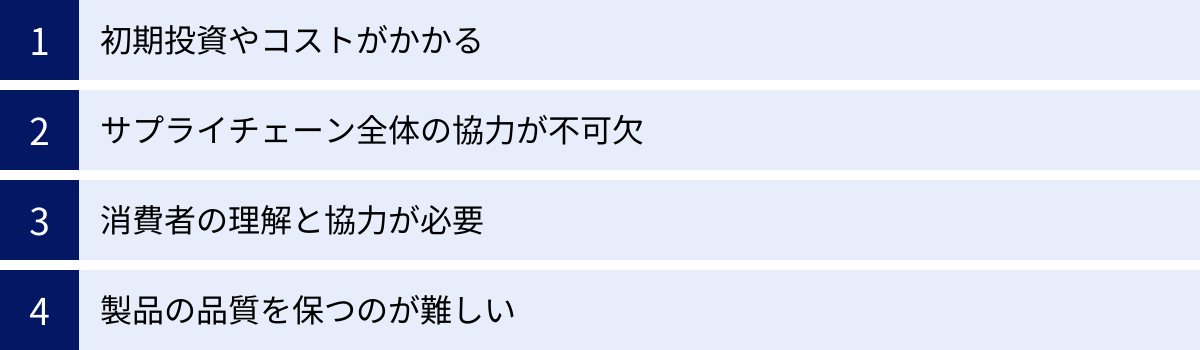

サーキュラーエコノミーの課題とデメリット

サーキュラーエコノミーは持続可能な未来に向けた理想的なモデルですが、その実現への道のりは平坦ではありません。リニアエコノミーを前提として構築されてきた現在の社会経済システムを転換させるには、多くの現実的な課題や、短中期的にデメリットとなりうる側面も存在します。これらの挑戦を理解し、向き合うことが、移行を成功させる鍵となります。

初期投資やコストがかかる

サーキュラーエコノミーへの移行には、相応の初期投資が不可欠です。これまでとは全く異なるアプローチが求められるため、多くの企業にとって大きな負担となる可能性があります。

- 設備投資: 製品を分解・修理しやすくするための新たな製造ラインの導入、使用済み製品を効率的に選別・再生するための高度なリサイクル設備の設置など、多額の設備投資が必要になる場合があります。

- 研究開発費: 耐久性が高く、無害で、リサイクルしやすい新素材の開発や、製品のトレーサビリティを確保するためのITシステムの構築など、研究開発にもコストがかかります。

- オペレーションコスト: 短期的に見ると、バージン材(新品の原材料)を使用するよりも、回収・選別・洗浄といったプロセスを経る再生材の方がコスト高になるケースは少なくありません。市場が未成熟な段階では、スケールメリットが働かず、コスト競争力で劣後する可能性があります。

これらのコスト負担を乗り越えるためには、政府による補助金や税制優遇といった政策的支援や、長期的な視点での投資判断が不可欠です。

サプライチェーン全体の協力が不可欠

サーキュラーエコノミーは、一企業だけの努力で完結するものではありません。原材料の供給者から製品メーカー、物流業者、小売業者、そして最終的に製品を回収・リサイクルする業者まで、サプライチェーンに関わる全てのプレーヤーが連携し、協力し合う必要があります。

- 情報の分断: 製品がどのような素材で、どのように作られているかという情報が、サプライチェーンの下流(消費者や回収業者)まで正確に伝わらなければ、適切な分解やリサイクルは困難です。業界統一の基準や、製品情報を共有するデジタルプラットフォーム(例:デジタル製品パスポート)の構築が課題となります。

- 利害関係の対立: 例えば、メーカーは修理しやすい製品を作りたいと考えても、部品サプライヤーにとっては部品販売の機会が減る可能性があります。また、安価な製品を求める小売業者と、耐久性の高い高価な製品を作りたいメーカーとの間で、利害が対立することもあります。

- 回収システムの構築: 製品を効率的に消費者から回収するための物流網(リバースロジスティクス)の構築は、大きな挑戦です。特に、地理的に分散した消費者から、多種多様な製品を低コストで回収する仕組み作りは容易ではありません。

この課題を解決するには、業界団体や政府が主導し、共通の目標に向けたルール作りや協力体制の構築を促進していく必要があります。

消費者の理解と協力が必要

企業や政府がどれだけ精巧なシステムを構築しても、最終的に製品を使い、手放す「消費者」の理解と協力がなければ、サーキュラーエコノミーの輪は回りません。長年慣れ親しんだ大量消費社会の価値観やライフスタイルを変えることは、大きな課題の一つです。

- 所有から利用への価値観の転換: 「モノを所有すること」に価値を見出す文化から、必要な時に必要な機能だけを利用する「シェアリング」や「サービス利用」へと、消費者の意識を変えていく必要があります。

- 中古品・再製造品への抵抗感: 新品を好む消費者が多い市場では、中古品や再製造品が受け入れられにくい場合があります。品質や安全性への信頼をいかに醸成するかが鍵となります。

- 修理して長く使う文化の醸成: 故障したらすぐに買い替えるのではなく、手間やコストをかけてでも修理して使い続けるという文化を再構築する必要があります。

- 分別の手間: 高品質なリサイクルを実現するためには、消費者が自治体のルールに従って正しくごみを分別することが不可欠ですが、その手間を負担と感じる人も少なくありません。

消費者への継続的な情報提供や教育(環境教育)、そしてサステナブルな行動が「お得」で「魅力的」になるようなインセンティブ設計が重要になります。

製品の品質を保つのが難しい

製品や素材を繰り返し使用・再生するサーキュラーエコノミーでは、その過程で品質や安全性をいかに担保するかが極めて重要な課題となります。

- 品質の劣化: プラスチックなどの素材は、リサイクルを繰り返すうちに物理的な特性が劣化する(ダウンサイクル)ことがあります。劣化した素材から作られた製品は、新品と同等の性能を発揮できない可能性があります。

- 安全性の懸念: 特に、食品に触れる容器や、医療機器、子どものおもちゃなど、高い安全性が求められる製品においては、再生材に有害物質が混入するリスクを完全に排除する技術や管理体制が求められます。

- トレーサビリティの確保: ある再生材が、どのような使用済み製品から来て、どのようなプロセスを経て再生されたのかを追跡(トレース)できなければ、品質保証は困難です。サプライチェーン全体での情報管理が不可欠です。

これらの技術的・制度的なハードルを越えるためには、再生材の品質基準の策定や、トレーサビリティ技術の開発、そして製品の安全性を保証するための認証制度の整備などが必要となります。これらの課題は決して小さくありませんが、これらを乗り越えた先に、真に持続可能な経済社会が待っているのです。

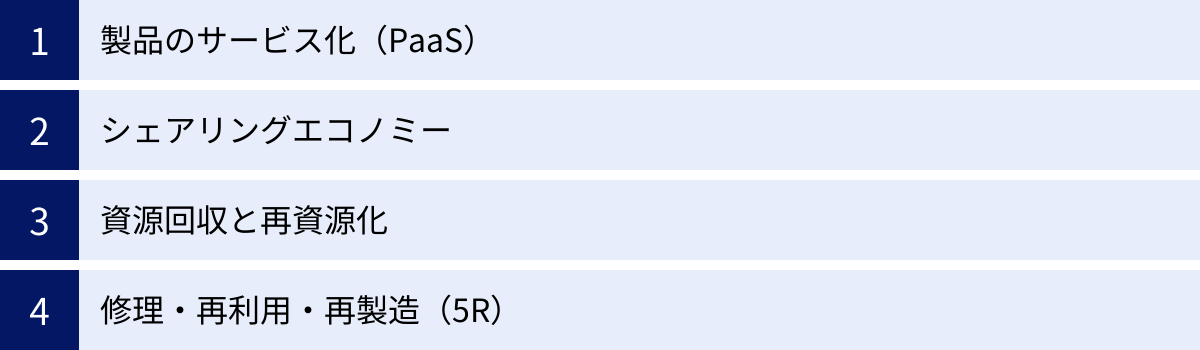

サーキュラーエコノミーを実現するビジネスモデル

サーキュラーエコノミーは抽象的な理念ではなく、具体的なビジネスモデルを通じて社会に実装されていきます。従来のリニアエコノミーの「作って売る」という単純なモデルから脱却し、資源の価値を最大限に引き出すための、革新的な収益モデルが次々と生まれています。ここでは、その代表的なビジネスモデルを紹介します。

製品のサービス化(PaaS)

製品のサービス化(PaaS:Product as a Service)は、サーキュラーエコノミーを体現する最も象徴的なビジネスモデルの一つです。 これは、製品そのものを「モノ」として販売するのではなく、その製品がもたらす「機能」や「便益」を、継続的なサービスとして提供するものです。顧客は製品を所有せず、利用した分だけ料金を支払うサブスクリプション型が一般的です。

- 具体例:

- 照明のサービス化: 照明器具を売る代わりに、オフィスや工場に「快適な明るさ」を月額料金で提供する。メーカーはLED照明の設置からメンテナンス、交換までを一括で担い、電気代削減や最適な照明環境を実現します。

- タイヤのサービス化: 運送会社に対し、タイヤを販売するのではなく、走行距離に応じて課金するサービス。メーカーはタイヤの摩耗状態をセンサーで管理し、最適なタイミングで交換やメンテナンスを行うことで、タイヤの寿命を最大限に延ばし、再生(リトレッド)率を高めます。

- 衣料品のサービス化: 月額定額で、毎月数点の洋服をレンタルできるサービス。消費者は少ない負担で様々なファッションを楽しめ、事業者は返却された衣料をクリーニングして次の利用者に貸し出したり、最終的にはリサイクルしたりします。

PaaSの最大のメリットは、事業者のインセンティブが「製品を長持ちさせること」に向かう点です。 製品の所有権が事業者側にあるため、頻繁に故障したり、寿命が短かったりすると、自社の修理・交換コストが増大します。そのため、事業者は自ずと、耐久性が高く、修理しやすく、アップグレード可能な製品を設計するようになります。これは、サーキュラーエコノミーの原則である「廃棄物を出さない設計」と「製品を使い続ける」を同時に実現する、非常に合理的なモデルなのです。

シェアリングエコノミー

シェアリングエコノミーは、個人や企業が所有しているが、普段は使われていない「遊休資産(モノ、空間、スキルなど)」を、インターネット上のプラットフォームを介して、必要とする他者と共有(シェア)する仕組みです。

- 具体例:

- カーシェアリング: 自動車を所有せず、必要な時に必要な時間だけ利用する。一台の車を多くの人が共有することで、社会全体の自動車保有台数を減らし、製造に必要な資源や駐車スペースを削減できます。

- 民泊サービス: 旅行中に空いている自宅の部屋を宿泊施設として貸し出す。新たなホテルを建設することなく、既存の空間ストックを有効活用できます。

- 工具・機材のレンタル: DIYで使う電動ドリルや、イベントで使う音響機材など、利用頻度の低いものを個人間や事業者からレンタルする。

シェアリングエコノミーの本質は、「モノの稼働率」を最大化することにあります。平均的な自家用車の稼働率はわずか5%程度と言われており、残りの95%は駐車場で眠っています。このような非効率をなくし、一つの製品が持つ価値を社会全体で最大限に引き出すことで、過剰な生産と消費を抑制し、資源の効率的な利用に貢献します。これは、「製品と資源を使い続ける」という原則を、社会システムレベルで実現するアプローチと言えます。

資源回収と再資源化

これは、使用済みの製品や製造工程で発生する副産物を効率的に回収し、再び価値ある資源として製品サイクルに戻すビジネスモデルです。いわゆる静脈産業ですが、サーキュラーエコノミーの文脈では、より高度な技術とシステムが求められます。

- 具体例:

- 高度な選別技術: 複数の素材が混ざった廃棄物から、光学センサーやAIを用いて特定の素材を高い精度で自動的に選別する技術。これにより、リサイクル材の品質が向上します。

- ケミカルリサイクル: 従来のマテリアルリサイクルでは品質が劣化してしまうプラスチックなどを、化学的にモノマー(原料)レベルまで分解し、新品同様のプラスチックに再生する技術。

- リバースロジスティクス: 消費者から使用済み製品を効率的に回収するための物流網の構築と管理。小売店での回収、宅配業者との連携、専用回収ボックスの設置など、様々な工夫が凝らされます。

このモデルの成功には、動脈産業(製品を製造・販売する企業)と静脈産業(回収・リサイクルする企業)の緊密な連携(動静脈連携)が不可欠です。メーカーが製品の素材情報を開示し、リサイクルしやすい設計にすることが、このサイクルの効率を大きく左右します。

修理・再利用・再製造(5R)

3R(Reduce, Reuse, Recycle)をさらに拡張し、Refuse(不要なものを断る)、Repair(修理する)を加えた「5R」の考え方に基づくビジネスモデルです。特に、これまであまり注目されてこなかった「修理」が、新たなビジネスとして見直されています。

- 具体例:

- スマートフォン修理専門店: 画面割れやバッテリー交換など、メーカー保証外の修理を安価で迅速に行う。消費者の「修理して使い続ける」という選択肢を広げます。

- 家具の修理・再生(リファービッシュ): 古くなったり傷がついたりした家具を、職人が修理・再塗装し、新たな価値を与えて再販する。

- 自動車部品の再製造(リマニュファクチャリング): 使用済みのエンジンやトランスミッションなどを回収・分解し、摩耗した部品を交換して新品同等の性能保証付きで販売する。新品よりも安価で、資源消費も少ないため、環境と経済の両面でメリットがあります。

これらのビジネスは、製品の寿命を物理的に延長し、資源の価値をできるだけ高い状態で維持する、サーキュラーエコノミーの核心的な活動です。また、高度な技術や職人のスキルが求められるため、新たな専門職や雇用を生み出す可能性も秘めています。

これらのビジネスモデルは、単独で機能するだけでなく、互いに連携することで、より強固なサーキュラーエコノミーのシステムを構築していきます。

サーキュラーエコノミーに関する国内外の動向

サーキュラーエコノミーは、もはや単なる環境理念ではなく、各国の産業競争力や経済安全保障を左右する重要な国家戦略として位置づけられています。世界中で政策導入や法整備が加速しており、企業も対応を迫られています。ここでは、世界と日本における最新の動向を概観します。

世界の動向

サーキュラーエコノミーの議論を世界で最もリードしているのは、欧州連合(EU)です。EUは、気候変動対策と経済成長を両立させるための包括的な成長戦略「欧州グリーンディール」を2019年に発表し、その中核的な柱として「サーキュラーエコノミー行動計画」を掲げています。

- EUの主な取り組み:

- エコデザイン指令の拡張: これまでエネルギー効率に焦点が当てられていたエコデザイン指令を、製品の耐久性、修理可能性、リサイクル可能性など、サーキュラーエコノミーの観点全般に拡張する「サステナブル製品エコデザイン規則案」を提案しています。これにより、そもそも循環しにくい製品はEU市場に投入できなくなる可能性があります。

- デジタル製品パスポート(DPP): 製品の素材、原産地、修理方法、リサイクル情報などを記録したデジタルデータを製品に紐づけ、サプライチェーン全体で共有する構想です。まずは電池や繊維、電子機器などから導入が検討されており、トレーサビリティを格段に向上させることが期待されます。

- プラスチック戦略: 使い捨てプラスチック製品の禁止や、プラスチック容器における再生材利用の義務化など、プラスチック問題に対して厳しい規制を導入しています。

EU以外でも、各国が独自の戦略を進めています。

- 中国: 世界最大の資源消費国かつ廃棄物排出国である中国は、サーキュラーエコノミーを国家の重要戦略と位置づけ、「循環経済促進法」を制定しています。第14次5カ年計画(2021-2025年)においても、資源利用効率の向上や主要な廃棄物のリサイクル率に関する具体的な数値目標を掲げ、強力に推進しています。

- 国際的なプラットフォーム: エレン・マッカーサー財団や世界経済フォーラム(WEF)などが主導し、グローバル企業や政府、研究機関が連携するプラットフォームが形成されています。ここでは、先進的な取り組みの共有や、国際的なルール形成に向けた議論が活発に行われています。

このように、世界の潮流は明らかにサーキュラーエコノミーへと向かっており、国際的なルール作りも急速に進んでいます。 この流れに対応できない企業は、将来的にグローバル市場から締め出されるリスクに直面しています。

日本の動向

資源の大部分を輸入に頼り、国内の最終処分場の逼迫という課題を抱える日本にとっても、サーキュラーエコノミーへの移行は喫緊の課題です。政府は、これまで推進してきた3Rや循環型社会形成推進基本法の取り組みをさらに発展させる形で、新たな政策を打ち出しています。

- 政府の基本方針:

- 循環経済ビジョン2020: 2020年に経済産業省が発表。従来の3Rの取り組みに加え、ビジネスの機会として捉え、新たな成長分野を創出する視点を明確に打ち出しました。

- 成長志向型の資源自律経済戦略: 2023年に策定。経済安全保障の観点も踏まえ、資源が自律的に循環する経済社会(資源自律経済)への変革を通じて、日本の産業競争力を強化することを目指しています。動静脈産業の連携強化や、成長分野への集中的な投資を掲げています。(参照:経済産業省 「成長志向型の資源自律経済戦略」を取りまとめました)

- 具体的な法整備:

- プラスチック資源循環促進法: 正式名称を「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」とし、2022年4月に施行されました。この法律は、製品の設計から廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクル全体での資源循環を促進するものです。具体的には、フォークやスプーンなどの特定プラスチック使用製品を提供する事業者への使用合理化の義務付けや、自治体によるプラスチック製品の一括回収・再商品化の促進などが盛り込まれています。

- 企業の動き:

- 経団連が「経団連CEチャレンジ」を立ち上げるなど、経済界全体でサーキュラーエコノミーへの移行に向けた機運が高まっています。

- 特定の企業名は挙げませんが、業界団体レベルでの連携も進んでいます。例えば、飲料業界では、使用済みペットボトルを再びペットボトルに再生する「ボトルtoボトル」の水平リサイクルの比率を高める目標を掲げ、共同で回収システムの構築などに取り組んでいます。

- 個々の企業においても、製品のサービス化(PaaS)モデルの導入や、再生材利用率の目標設定、リサイクルしやすい製品設計への転換など、具体的な取り組みが活発化しています。

日本は、高度なものづくり技術や、丁寧な分別収集といった社会的な素地を持っており、サーキュラーエコノミーを推進する上で大きなポテンシャルを秘めています。 今後は、これらの強みを活かし、国際的なルール形成にも積極的に関与しながら、独自の循環経済モデルを構築していくことが求められています。

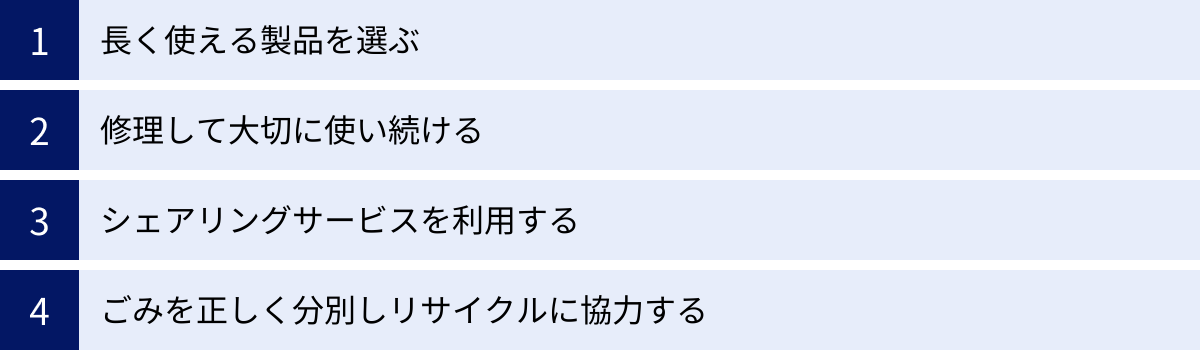

私たちが個人でできること

サーキュラーエコノミーは、政府や企業だけが進める壮大なプロジェクトではありません。私たち一人ひとりの消費行動やライフスタイルの選択が、社会全体の移行を後押しする大きな力となります。日々の暮らしの中で意識できる、具体的なアクションを紹介します。

長く使える製品を選ぶ

最も基本的で重要なアクションは、モノを買う時の基準を変えることです。安さや流行だけを追い求め、すぐに壊れたり飽きたりするものを買う「使い捨て」の消費スタイルから卒業しましょう。

- 品質と耐久性で選ぶ: 初期費用は多少高くても、素材が良く、作りがしっかりしていて、長期間使える製品を選びましょう。例えば、丈夫な革靴や、飽きのこないデザインの家具、頑丈な調理器具などは、手入れをしながら長く使え、結果的に経済的であることも多いです。

- 「安物買いの銭失い」を避ける: すぐに壊れて何度も買い替えるよりも、一つの良いものを大切に長く使う方が、トータルコストも、環境への負荷も、そして製品への愛着も大きく変わってきます。

購入は「投票」と同じです。私たちが長く使える製品を選ぶことで、企業に対して「耐久性の高い製品を作ってほしい」という明確なメッセージを送ることができます。

修理して大切に使い続ける

モノが壊れた時、すぐに「捨てる」「買い替える」と判断していませんか。サーキュラーエコノミーの社会では、「修理する(リペア)」という選択肢が当たり前になります。

- 修理可能か確認する: 家電が動かなくなったり、服が破れたりしたら、まずはメーカーのサポートセンターや、地域の修理専門店、洋服のお直し屋さんなどに相談してみましょう。意外と簡単な部品交換や修繕で元通りになることも少なくありません。

- DIYで修理に挑戦する: 簡単な修理であれば、動画サイトなどを参考に自分で挑戦してみるのも良いでしょう。モノの仕組みを理解し、より一層愛着が湧くきっかけにもなります。

愛着のあるモノを修理しながら使い続けることは、資源を節約するだけでなく、私たちの生活をより豊かにしてくれます。「捨てる前に、直せないか考える」という習慣を身につけましょう。

シェアリングサービスを利用する

全てのモノを自分で所有する必要はありません。特に、利用頻度が低いものは、購入する代わりにシェアリングサービスやレンタルを利用するのが賢い選択です。

- 具体的なサービス例:

- カーシェア: 車に乗るのが週末だけなら、カーシェアを利用すれば維持費を大幅に節約できます。

- ファッションレンタル: 結婚式やパーティーで着るドレスなど、一度しか使わないような衣類はレンタルが便利です。

- 工具・家電レンタル: DIYで使う特殊な工具や、年に数回しか使わない高圧洗浄機、来客用の布団なども、必要な時だけ借りることで、コストと収納スペースを節約できます。

「所有」から「利用」へと意識を切り替えることで、無駄な消費を減らし、社会全体の資源効率を高めることに貢献できます。

ごみを正しく分別しリサイクルに協力する

修理や再利用ができなかったモノも、最後の砦であるリサイクルによって、新たな資源として生まれ変わることができます。その品質を左右するのは、私たちの正しい分別です。

- 自治体のルールを守る: お住まいの自治体が定めるごみの分別ルールを今一度確認し、正しく実践しましょう。例えば、ペットボトルはキャップとラベルを外し、中を軽くすすいでから出す、といった一手間が、リサイクルの質を大きく向上させます。

- なぜ分別が必要か理解する: 汚れたり、異物が混入したりした資源は、リサイクルが困難になり、結局は焼却・埋め立てられてしまいます。私たちの丁寧な分別が、資源を未来に繋ぐために不可欠であることを理解しましょう。

これらの行動は一つひとつは小さいかもしれませんが、社会全体で実践されれば、サーキュラーエコノミーへの移行を加速させる巨大な推進力となります。 私たちの賢い選択が、持続可能な未来を築くのです。

まとめ

本記事では、現代社会が直面する重要課題への解決策として注目される「サーキュラーエコノミー」について、その基本的な概念から、関連用語との違い、具体的なメリットや課題、そして国内外の動向に至るまで、多角的に解説してきました。

改めて、この記事の要点を振り返ります。

- サーキュラーエコノミーは、「作って、使って、捨てる」リニアエコノミーから脱却し、資源を廃棄することなく循環させ続けることを目指す経済モデルです。

- その核心は、リサイクルのような事後処理ではなく、「廃棄物と汚染を生み出さない設計」という、製品ライフサイクルの上流からのアプローチにあります。

- 人口増加、資源枯渇、気候変動といった地球規模の課題への対応と、新たなビジネスチャンスの創出という経済合理性の両面から、世界中でその重要性が急速に高まっています。

- サーキュラーエコノミーへの移行は、環境負荷の低減だけでなく、企業の競争力強化、経済成長と雇用創出、そして顧客との新たな関係構築といった、多くのメリットをもたらします。

- 一方で、その実現には、初期投資やサプライチェーン全体の協力、そして私たち消費者の意識変革といった、乗り越えるべき課題も存在します。

サーキュラーエコノミーは、単なる環境トレンドや理想論ではありません。それは、地球という有限な惑星の上で、人類が豊かさを維持しながら持続的に発展していくための、唯一とも言える現実的な処方箋です。

リニアエコノミーの限界が誰の目にも明らかになった今、サーキュラーエコノミーへの移行はもはや単なる「選択肢」ではなく、未来の社会と経済を築く上での「必須要件」となりつつあります。政府、企業、そして私たち一人ひとりが、それぞれの立場で役割を果たし、この大きな変革の波に参加していくことが求められています。

この記事が、サーキュラーエコノミーという壮大なビジョンを理解し、ご自身のビジネスや生活の中で次の一歩を踏み出すための、確かな一助となれば幸いです。