現代社会において、環境問題への対応は国や企業、そして私たち一人ひとりに課せられた重要なテーマです。地球温暖化、資源の枯渇、廃棄物問題など、様々な課題が深刻化する中で、持続可能な社会を構築するための具体的なアクションが求められています。その解決策の一つとして、国の政策レベルで推進されているのが「グリーン購入法」です。

この法律は、製品やサービスを「購入する」という日常的な経済活動を通じて、環境負荷の少ない社会システムへの転換を促すことを目的としています。特に、調達規模の大きい国や地方公共団体が率先して環境に配慮した製品(環境物品等)を選ぶことで、環境配慮型市場の拡大を後押しする役割を担っています。

企業にとって、グリーン購入法への対応は、単なる法令遵守や社会貢献活動に留まりません。環境への取り組みが企業価値を測る重要な指標となる現代において、グリーン購入はESG評価の向上、新たなビジネスチャンスの創出、そして従業員の意識改革にも繋がる戦略的な一手となり得ます。

この記事では、「グリーン購入法」という言葉は聞いたことがあるけれど、その具体的な内容や目的、自社にどのような関係があるのかがよくわからない、という方のために、以下の点を網羅的に、そして分かりやすく解説していきます。

- グリーン購入法が制定された背景と法律の基本的な考え方

- 国が定める基本方針と法律の対象者

- 調達の指針となる「特定調達品目」の具体的な内容

- 企業がグリーン購入に取り組むことで得られるメリット

- 実践的な取り組み方や関連するよくある質問

本記事を通じて、グリーン購入法への理解を深め、持続可能な社会の実現に向けた第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

目次

グリーン購入法とは

グリーン購入法は、私たちの経済活動と環境保全を結びつけるための重要な法律です。正式名称を「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」と言い、2000年5月に制定され、2001年4月から施行されました。この法律は、環境問題への対策を、従来の生産活動や廃棄物処理といった「供給側」の規制だけでなく、製品やサービスを「需要側」、つまり購入する側からアプローチするという画期的な視点を持っています。

ここでは、この法律がなぜ必要とされ、どのような目的で制定されたのか、そしてその根底にある基本原則について詳しく掘り下げていきます。

制定された背景と目的

グリーン購入法が制定された2000年前後は、国内外で環境問題への危機感が急速に高まっていた時代でした。1992年の地球サミット(環境と開発に関する国際連合会議)で「持続可能な開発」が世界の共通目標として掲げられ、1997年には京都議定書が採択されるなど、地球温暖化対策が国際的な重要課題として認識され始めていました。

国内に目を向けても、ダイオキシン類問題や廃棄物の最終処分場の逼迫、不法投棄の深刻化など、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムがもたらす歪みが顕在化していました。こうした状況を打破し、資源の採取から製造、使用、廃棄、リサイクルに至るまで、製品のライフサイクル全体で環境への負荷が少ない社会、すなわち「循環型社会」を構築することが急務とされていました。

このような背景のもと、日本では2000年に「循環型社会形成推進基本法」が制定され、循環型社会を実現するための基本的な枠組みが示されました。この基本法では、廃棄物の発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)、再生利用(Recycle)を意味する「3R」の推進が掲げられています。

グリーン購入法は、この循環型社会形成推進基本法を具体的に推し進めるための個別法の一つとして位置づけられています。その最大の目的は、製品やサービスに対する需要を、環境負荷の少ないものへとシフトさせることにあります。特に、年間を通じて莫大な量の物品やサービスを調達する国や独立行政法人などの公的機関が、率先して環境に配慮した製品(これを「環境物品等」と呼びます)を購入する「グリーン購入」を実践すること。これにより、環境配慮型製品を製造・販売する企業の努力が報われ、市場全体がグリーン化していくという好循環を生み出すことを狙っています。

つまり、規制や罰則で環境対策を強制するのではなく、市場メカニズムを活用して、自発的かつ経済合理的に環境配慮が進む仕組みを社会に根付かせようというのが、グリーン購入法の核心的な考え方なのです。この需要側からのアプローチは、企業の技術開発やイノベーションを促し、環境と経済が両立する持続可能な社会の実現に不可欠な原動力となります。

グリーン購入法の基本原則

グリーン購入法は、その目的を達成するために、いくつかの基本原則を定めています。これらの原則は、法律全体の骨格を成す重要な考え方であり、国や地方公共団体、事業者、そして国民一人ひとりが果たすべき役割を示しています。

1. 国等の機関による率先的な環境物品等の調達の推進

これが最も中核となる原則です。法律は、国の衆議院、参議院、内閣、裁判所、会計検査院といった機関に対し、環境物品等の調達を率先して行うことを義務付けています。また、日本中央競馬会(JRA)や国立大学法人といった特殊法人や独立行政法人などにも同様の義務を課しています。

なぜ公的機関に義務を課すのか。それは、これらの機関が日本全体の調達活動において非常に大きな割合を占める「巨大な消費者」だからです。公的機関が率先してグリーン購入を行うことで、環境配慮型製品に対する安定的かつ大規模な需要が創出されます。この需要は、メーカーにとって魅力的な市場となり、環境性能の高い製品を開発・供給する強力なインセンティブとなります。結果として、環境配慮型製品の市場が活性化し、価格の低下や品質の向上が進み、一般の企業や消費者にもグリーン購入が広がりやすくなる、という波及効果が期待されているのです。

2. 環境物品等に関する適切な情報提供

消費者がグリーン購入を実践しようとしても、どの製品が環境に良いのか分からなければ、適切な選択はできません。そこで、この法律は環境物品等に関する情報の提供を促進することをもう一つの重要な原則として掲げています。

具体的には、国は特定調達品目とその判断基準を定め、公表する責任を負います。一方、製品を供給する事業者側にも、自社の製品がグリーン購入法の基準に適合しているかどうかといった環境情報を、消費者や取引先に対して分かりやすく提供することが求められます。

この情報提供を円滑にするために活用されているのが、「環境ラベル」です。例えば、製品のライフサイクル全体での環境負荷を評価する「エコマーク」や、古紙利用製品であることを示す「グリーンマーク」、省エネ性能を示す「国際エネルギースタープログラム」など、様々なラベルが存在します。消費者はこれらのラベルを目印にすることで、専門的な知識がなくても、環境に配慮した製品を容易に見分けることができます。このような情報インフラの整備も、グリーン購入を社会全体に浸透させる上で不可欠な要素です。

3. 需要の転換を長期的に促進

グリーン購入法の目的は、一時的なキャンペーンで終わるものではなく、社会全体の仕組みとして定着させることにあります。そのため、法律は長期的な視点で需要の転換を促進していくことを原則としています。

これは、毎年定められる「基本方針」の中で、特定調達品目やその判断基準が継続的に見直され、より高いレベルの環境配慮が求められるようになっていくことに表れています。例えば、当初は再生紙の利用が中心だったものが、現在では省エネ性能、化学物質の管理、生物多様性への配慮など、より多岐にわたる環境要素が評価の対象となっています。

このように、社会の技術進歩や環境問題に対する意識の変化に合わせて、グリーン購入の基準もステップアップしていくことで、常に市場に対してさらなる環境配慮を促し続ける。この継続的な改善プロセスこそが、持続可能な社会への着実な歩みを実現するための鍵となるのです。

グリーン購入法の基本方針

グリーン購入法を実効性のあるものにするため、国は具体的な行動計画を定めています。それが「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」、通称「基本方針」です。この基本方針は、グリーン購入法第6条に基づき、毎年度、閣議決定によって定められ、グリーン購入を推進するための羅針盤としての役割を果たします。

基本方針は、国や独立行政法人などが実際に物品やサービスを調達する際の具体的なルールブックであり、事業者や地方公共団体がグリーン購入に取り組む上でも重要な指針となります。毎年見直されるため、常に最新の技術動向や環境課題が反映され、グリーン購入の取り組みを継続的に進化させる原動力となっています。

参照:環境省 グリーン購入法.net「基本方針」

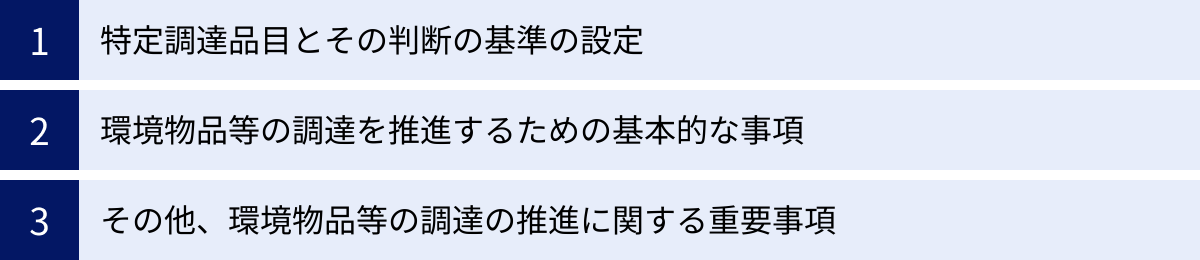

この基本方針には、主に以下の3つの内容が盛り込まれています。

① 特定調達品目とその判断の基準の設定

基本方針の最も核心的な部分が、「特定調達品目」とその「判断の基準」の指定です。

- 特定調達品目: 国などの機関が重点的に調達を推進すべき環境物品等の品目のこと。コピー用紙や文房具といった身近なオフィス用品から、パソコン、自動車、公共工事、さらには清掃や印刷といった役務(サービス)まで、幅広い分野にわたって指定されます。2024年度の基本方針では、全22分野、283品目が特定調達品目として定められています。(参照:環境省 令和6年度「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」)

- 判断の基準: 特定調達品目ごとに、その製品が「環境物品等」であると判断するための具体的な環境性能基準です。例えば、コピー用紙であれば「古紙パルプ配合率が70%以上であること」、LED照明器具であれば「固有エネルギー消費効率が一定の値以上であること」といった基準が設けられています。この基準を満たした製品だけが、グリーン購入法における「特定調達物品」として認められます。

この「判断の基準」は、製品のライフサイクル全体、つまり資源採取から製造、流通、使用、そしてリサイクル・廃棄に至るまでの各段階における環境負荷を総合的に考慮して設定されています。これをライフサイクルアセスメント(LCA)の考え方と呼びます。単にリサイクル材を使っているかどうかだけでなく、使用時のエネルギー消費量、含有される化学物質、製品寿命の長さなど、多角的な視点から環境性能が評価されるのが特徴です。

② 環境物品等の調達を推進するための基本的な事項

基本方針では、品目や基準を定めるだけでなく、国などの機関がどのように調達を推進していくべきか、その組織的な取り組み方についても示しています。

具体的には、各省庁や独立行政法人は、この基本方針に即して、毎年度、自らの組織における「調達方針」を作成し、公表する義務があります。この調達方針には、当該年度にどの品目をどれくらい購入するかといった具体的な目標値などが盛り込まれます。

そして、年度末には、その方針に基づいてどれだけの調達が実行されたか、「調達実績」を取りまとめて公表することも義務付けられています。この「方針策定 → 実行 → 実績公表」というPDCAサイクルを毎年繰り返すことで、取り組みの実効性を確保し、継続的な改善を促す仕組みが構築されています。

さらに、国民や事業者への情報提供のあり方や、取り組みの進捗状況を評価する方法など、グリーン購入を組織全体で推進していくための体制整備に関する事項も定められており、形骸化を防ぐための工夫がなされています。

③ その他、環境物品等の調達の推進に関する重要事項

上記以外にも、グリーン購入をより広く、深く推進していくための重要な事項が盛り込まれています。

例えば、「配慮事項」の設定がその一つです。「判断の基準」が調達の際に必ず満たすべき必須要件(Must要件)であるのに対し、「配慮事項」は、必須ではないものの、調達の際にできる限り配慮することが望ましい事項(Want要件)です。これには、製品の長寿命化設計、リサイクルしやすい設計、梱包材の削減、生物多様性への配聞など、より先進的で幅広い環境配慮項目が含まれます。これにより、企業はさらなる環境技術の開発に挑戦するよう促され、市場全体のレベルアップに繋がります。

また、基本方針の見直しプロセスも重要です。毎年の改定にあたっては、学識経験者や産業界、消費者団体などで構成される専門の検討会が開催され、最新の科学的知見や市場動向に基づいた議論が行われます。さらに、改定案に対してはパブリックコメント(意見公募)が実施され、広く国民や事業者からの意見が反映される仕組みになっています。こうした透明性の高いプロセスを経ることで、基本方針は客観性と妥当性を保ち、社会的な合意形成を図りながら進化を続けているのです。

グリーン購入法の対象者

グリーン購入法は、持続可能な社会の実現という大きな目標に向けて、社会を構成する様々な主体にそれぞれの役割を果たすことを求めています。その役割は、法律上の「義務」として課せられるものから、「努力義務」として自主的な取り組みを促すものまで様々です。ここでは、グリーン購入法の対象者を5つのカテゴリーに分け、それぞれにどのような責任や役割が期待されているのかを具体的に解説します。

| 対象者 | 義務の種類 | 具体的な役割 |

|---|---|---|

| 国の機関 | 義務 | 調達方針の策定・公表、実績の取りまとめ・公表 |

| 独立行政法人など | 義務 | 国の機関に準じた義務 |

| 地方公共団体 | 努力義務 | 地域の事情に応じた調達方針の策定・推進 |

| 事業者 | 努力義務 | 環境配慮型製品の選択、環境情報の提供 |

| 国民 | 努力義務 | 日常生活における環境配慮型製品の選択 |

国の機関(義務)

グリーン購入法において、最も重い責任を負うのが「国の機関」です。具体的には、国会(衆議院・参議院)、内閣(各省庁)、裁判所、そして会計検査院がこれに該当します。これらの機関は、日本の行政、立法、司法の中核を担っており、その調達活動は規模が非常に大きく、社会に与える影響も絶大です。

そのため、法律はこれらの機関に対して、グリーン購入の実践を法的な「義務」として明確に課しています。具体的に義務付けられているのは、以下の2点です。

- 調達方針の作成・公表義務: 毎年度、国の基本方針に即して、自らの機関でどのような環境物品等を、どの程度調達するかの目標を定めた「調達方針」を作成し、インターネットなどを通じて公表しなければなりません。

- 調達実績の取りまとめ・公表義務: 年度終了後、作成した調達方針に基づき、実際にどれだけの環境物品等を調達したかという「調達実績」を取りまとめ、環境大臣に通知するとともに、公表する義務があります。

この「方針(Plan)→実行(Do)→実績の確認(Check)→次年度の方針への反映(Action)」というPDCAサイクルを回すことが法律で制度化されているのです。これにより、国の機関が率先して環境配慮型製品の巨大な需要を創出し、市場を牽引するリーダーとしての役割を果たすことが期待されています。

独立行政法人など(義務)

国の機関に準じて、グリーン購入を実践する「義務」を負うのが「独立行政法人など」です。これには、以下の組織が含まれます。

- 独立行政法人: 国立公文書館、統計センター、造幣局、国立大学法人、国立病院機構など、国の行政活動の一部を分離し、効率的な運営を目指す法人。

- 特殊法人: 日本中央競馬会(JRA)、日本放送協会(NHK)、日本年金機構など、法律によって特別に設立された公共性の高い事業を行う法人。

- その他、法律で定められた一部の認可法人や共済組合など。

これらの組織も、国からの出資や補助金で運営されるなど公共性が高く、その活動規模も大きいため、国の機関と同様にグリーン購入を推進する義務が課せられています。具体的には、国の機関と同じく、毎年度の調達方針の作成・公表と、調達実績の取りまとめ・公表が義務付けられています。これにより、公的セクター全体で足並みをそろえ、グリーン購入の効果を最大化することを目指しています。

地方公共団体(努力義務)

都道府県や市町村、特別区といった「地方公共団体」は、グリーン購入の推進において非常に重要な役割を担っています。地域住民に最も身近な行政主体であり、その調達活動も地域経済に大きな影響を与えるからです。

地方公共団体に対して、グリーン購入法は法的な「義務」ではなく、「努力義務」を課しています。これは、各地域の財政状況や産業構造、環境問題の特性などが多様であるため、国が一律の義務を課すのではなく、それぞれの地域の実情に応じて自主的に取り組むことを促すという趣旨です。

具体的には、「その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等の調達の推進を図るよう努めるものとする」と定められています。多くの地方公共団体では、この努力義務に応える形で、独自のグリーン購入方針やガイドラインを策定し、公共事業や庁舎で使う物品の調達において、環境配慮を積極的に進めています。中には、地域の事業者が生産する環境配慮型製品を優先的に調達するなど、地域経済の活性化と結びつけたユニークな取り組みも見られます。

事業者(努力義務)

一般の企業や個人事業主などの「事業者」も、グリーン購入法の重要な対象者です。事業者には、二つの側面から「努力義務」が課せられています。

- 購入者としての役割: 事業活動で必要となるオフィス用品、設備、社用車などを調達する際に、できる限り環境物品等を選択するよう努めることが求められます。自社でグリーン購入方針を定め、実践することで、企業の社会的責任(CSR)を果たし、後述するような様々なメリットに繋がります。

- 供給者としての役割: 自社が製造・販売する製品やサービスについて、環境情報を適切に提供するよう努めることが求められます。これには、製品の環境性能(リサイクル材の使用率、省エネ性能など)をカタログやウェブサイトで明記したり、エコマークなどの環境ラベルを取得したりすることが含まれます。国や地方公共団体、他の企業がグリーン購入を進める上で、事業者が提供する正確な情報が不可欠だからです。

事業者にとって、この努力義務への対応は、新たなビジネスチャンスを掴むための鍵となります。環境性能の高い製品を開発し、その情報を的確にアピールできれば、官公需や環境意識の高い企業からの受注を獲得する可能性が広がります。

国民(努力義務)

最後に、私たち「国民」一人ひとりも、グリーン購入法の対象者です。法律は、国民に対しても「国等による環境物品等の調達の推進が図られること等を通じて、日常生活において、環境物品等を自ら選択するよう努める」という「努力義務」を課しています。

これは、日常生活における買い物、例えばスーパーで食品を買う、家電量販店で家電を選ぶ、といった場面で、少しでも環境に配慮した製品を選びましょう、という呼びかけです。エコバッグの利用、詰め替え商品の選択、省エネ性能の高い家電の購入、地産地消など、個人ができるグリーン購入は多岐にわたります。

一人ひとりの選択は小さいかもしれませんが、それが集まることで社会全体の需要構造を変え、企業に行動変容を促す大きな力となります。グリーン購入法は、公的機関の取り組みを起点としつつも、最終的には国民一人ひとりのライフスタイルに環境配慮が根付くことを目指しているのです。

特定調達品目とは

グリーン購入法を具体的に運用していく上で、最も重要な概念の一つが「特定調達品目」です。これは、国や独立行政法人などの公的機関が、グリーン購入を重点的に進めるべき対象として、法律の基本方針に基づき国が指定した品目のことを指します。

いわば、グリーン購入の「優先ターゲットリスト」であり、このリストに掲載された品目については、環境性能を測るための具体的な「判断の基準」が設けられています。企業が官公庁の調達市場に参入したり、自社のグリーン購入を推進したりする際には、この特定調達品目と判断の基準を正しく理解することが不可欠です。

特定調達品目の対象分野と具体例

特定調達品目は、オフィスで日常的に使われるものから、大規模な公共工事に至るまで、非常に幅広い分野をカバーしています。これは、公的機関の調達活動が多岐にわたるため、様々な分野で環境配慮を促す必要があるからです。

2024年度の基本方針では、特定調達品目は全22分野、283品目にのぼります。以下に、その主な分野と、それぞれの分野に含まれる品目の具体例を挙げます。

| 分野 | 具体的な品目例 |

|---|---|

| 紙類 (4品目) | コピー用紙、印刷用紙、トイレットペーパー、ティッシュペーパー |

| 文具類 (83品目) | ファイル、バインダー、筆記具(ボールペン、シャープペンシル)、ステープラー、テープ類 |

| オフィス家具等 (11品目) | いす、机、棚、収納用什器、ローパーティション(間仕切り) |

| OA機器 (8品目) | パソコン、プリンター、コピー機、スキャナー、プロジェクター |

| 家電製品 (6品目) | エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電子レンジ、温水洗浄便座 |

| 照明 (3品目) | LED照明器具、蛍光灯器具、LEDを光源とする内照式表示灯 |

| 自動車等 (6品目) | 電気自動車(EV)、ハイブリッド自動車(HV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、低燃費・低排出ガス認定車、タイヤ |

| 制服・作業服 (2品目) | 制服、作業服 |

| インテリア・寝装寝具 (5品目) | カーテン、カーペット、毛布、ふとん、ベッド |

| 作業手袋 (1品目) | 各種作業用手袋 |

| その他繊維製品 (5品目) | テント、シート、旗、のぼり、モップ |

| 設備 (12品目) | 太陽光発電システム、太陽熱利用システム、燃料電池、断熱材、節水型機器 |

| 公共工事 (71品目) | 建設機械、工法(省エネ、低騒音・低振動など)、建設資材(セメント、アスファルト、木材など) |

| 役務(サービス) (24品目) | 省エネルギー診断、印刷、清掃、食堂、自動車整備、庁舎管理、クリーニング |

| 災害備蓄用品 (22品目) | 飲料水、非常食(アルファ化米など)、毛布、携帯トイレ、乾電池 |

(参照:環境省 グリーン購入法.net「特定調達品目」)

このように、リストは非常に多岐にわたります。特に「公共工事」分野の品目数が多いのは、道路や建物の建設・維持管理が国の支出の大きな部分を占め、環境負荷も大きいため、ここでの環境配慮が極めて重要だからです。また、近年では庁舎の清掃や管理、印刷といった「役務(サービス)」も対象となっており、単なる「モノ」の購入だけでなく、サービスの提供プロセスにおける環境配慮も評価の対象となっています。さらに、防災意識の高まりを受け、「災害備蓄用品」も一つの独立した分野として設定されているのが特徴です。

これらの品目は、市場での流通量が多いこと、環境負荷低減の効果が大きいこと、そして環境性能に関する技術開発が進んでいることなどを考慮して選定され、毎年の基本方針の見直しの中で、新たな品目が追加されたり、既存の品目が統合・見直されたりしています。

品目選定における「判断の基準」と「配慮事項」

特定調達品目が「何を買うべきか」のリストだとすれば、「どのような基準で選ぶべきか」を具体的に定めたものが「判断の基準」と「配慮事項」です。この二つは似ているようで、その法的な位置づけや役割が明確に異なります。

判断の基準(必須要件 / Must要件)

「判断の基準」は、ある製品がグリーン購入法上の「特定調達物品」として認められるために、最低限クリアしなければならない環境性能のハードルです。国の機関などが特定調達品目を調達する際には、原則としてこの基準を満たす製品を選ばなければなりません。

この基準は、品目ごとに非常に具体的に数値で定められています。いくつか例を挙げてみましょう。

- コピー用紙:

- 古紙パルプ配合率が70%以上であること。

- 森林認証材(FSC認証、PEFC認証など)から製造されたバージンパルプを原料とする場合は、その配合率と古紙パルプ配合率の合計が100%であること。

- 白色度が70%程度以下であること。

- ノートパソコン:

- 省エネ法で定められたエネルギー消費効率の基準値(トップランナー基準)を達成していること。

- 特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウムなど)の含有率が、国際的な基準(J-MOSS)に適合していること。

- 役務(印刷):

- 印刷用の紙が、グリーン購入法の紙類の判断の基準を満たしていること。

- インキは、植物油インキまたは非木材紙・再生紙等への印刷に適したインキ(UVインキなど)であること。

このように、「判断の基準」は科学的・技術的な根拠に基づいて設定されており、これを満たすことは、製品が一定レベル以上の環境性能を持つことの証明となります。製品を供給するメーカーにとっては、この基準をクリアすることが官公需市場への参入の絶対条件となります。

配慮事項(推奨要件 / Want要件)

「配慮事項」は、「判断の基準」という必須のハードルをクリアした上で、さらに高いレベルの環境配慮を目指すための推奨項目です。調達する際に必ず満たす必要はありませんが、可能な限りこれらの事項にも配慮した製品を選ぶことが望ましいとされています。

「配慮事項」は、より先進的で多角的な環境配慮の視点を提供します。

- 製品の長寿命化: 修理しやすい設計、部品の長期供給、アップグレードへの対応など。

- リサイクル設計: 分解しやすい構造、再生材の利用、単一素材の使用など。

- 化学物質の削減: 判断の基準で規制されている物質以外の、懸念される化学物質の使用削減。

- 梱包・包装の簡素化: 過剰包装を避け、リサイクル可能な素材を使用すること。

- 生物多様性への配慮: 原材料の調達において、生態系の保全に配慮していること。

例えば、ノートパソコンの場合、「判断の基準」である省エネ性能や化学物質規制を満たした上で、「配慮事項」として「再生プラスチックを筐体(本体のケース)に一定割合以上使用している」「バッテリーの長寿命化技術が採用されている」といった点が挙げられます。調達担当者は、複数の基準適合製品の中から選ぶ際に、こうした「配慮事項」をどれだけ満たしているかを比較検討することで、より環境性能の高い製品を選ぶことができます。

この「判断の基準」と「配慮事項」という二段構えの仕組みにより、グリーン購入法は、市場に最低限の環境品質を保証させると同時に、企業間のさらなる環境技術開発競争を促し、市場全体の環境レベルを継続的に引き上げていくことを目指しているのです。

企業がグリーン購入法に取り組む3つのメリット

グリーン購入法への対応は、法律上の義務が課せられていない一般の事業者にとっては、一見するとコストや手間のかかる面倒な取り組みに思えるかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば、グリーン購入は企業経営に多くのプラスの効果をもたらす戦略的な投資と捉えることができます。

ここでは、企業が積極的にグリーン購入を推進することで得られる代表的な3つのメリットについて、具体的な視点から解説します。

① 企業イメージの向上とESG評価への貢献

現代のビジネス環境において、企業の価値はもはや売上や利益といった財務情報だけで測られるものではなくなりました。環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)への配慮、すなわち「ESG」が、企業の持続的な成長性を評価する上で極めて重要な指標となっています。

グリーン購入への取り組みは、このESGの中でも特に「環境(E)」に対する企業の姿勢を内外に示す、具体的で分かりやすいアクションです。自社の調達方針にグリーン購入を明確に位置づけ、オフィスで使う備品から工場の設備、社用車に至るまで、環境に配慮した製品を積極的に選択する。こうした地道な活動は、「環境問題に真摯に取り組む責任ある企業」というポジティブな企業イメージを構築する上で非常に効果的です。

この良好な企業イメージは、様々なステークホルダー(利害関係者)との関係においてプラスに作用します。

- 顧客・消費者に対して: 環境意識の高い顧客からの共感を得て、ブランドへの信頼やロイヤルティを高めます。製品やサービスが同質化する中で、企業の環境姿勢が購買の決め手となるケースも増えています。

- 取引先に対して: サプライチェーン全体で環境配慮を求める「グリーンサプライチェーンマネジメント」が広がる中、自社がグリーン購入を実践していることは、大手企業との取引において有利に働く可能性があります。

- 投資家に対して: ESG投資の潮流が加速する中、投資家は企業の非財務情報を厳しく評価しています。グリーン購入の実績は、統合報告書やサステナビリティレポートにおける具体的な成果として報告でき、ESG評価機関からのスコア向上に直結します。これは、資金調達の円滑化や企業価値の向上に繋がります。

- 地域社会・行政に対して: 地域の環境保全活動に貢献する企業として認知され、良好な関係を築くことができます。

このように、グリーン購入は単なる環境活動に留まらず、企業のレピュテーション(評判)を高め、無形の資産であるブランド価値を向上させ、最終的には持続的な経営基盤を強化するための重要な一手となるのです。

② 新たなビジネスチャンスの創出

グリーン購入への取り組みは、守りのCSR活動という側面だけでなく、攻めの事業戦略として新たなビジネスチャンスを切り拓く可能性を秘めています。これは、自社が「購入者」である場合と、「供給者」である場合の両方で考えることができます。

供給者(メーカー・サービス提供者)としてのチャンス

自社が製品やサービスを提供する側である場合、グリーン購入法の特定調達品目とその判断の基準は、巨大な「官公需市場」への参入パスポートとなり得ます。国や独立行政法人、地方公共団体の調達市場は、年間で数十兆円規模にものぼると言われています。これらの機関は、特定調達品目に関しては判断の基準を満たす製品を優先的に、あるいは義務として調達します。

したがって、自社の製品をこの判断の基準に適合するように開発・改良することは、これまで取引のなかった官公庁や大手企業といった新たな顧客層を開拓する絶好の機会となります。基準を満たすためには、省エネ技術、リサイクル技術、有害物質の代替技術など、様々な環境技術への投資が必要になるかもしれませんが、それは企業の技術力そのものを高め、イノベーションを促進することに繋がります。環境性能という新たな競争軸で他社と差別化を図り、ニッチ市場のトップランナーとなることも夢ではありません。

購入者としてのチャンス

一方、自社が製品やサービスを「購入する」立場であっても、グリーン購入はビジネスチャンスに繋がります。最も分かりやすいのは、ランニングコストの削減です。

例えば、

- オフィスや工場の照明を、従来の蛍光灯からグリーン購入法の基準を満たす高効率なLED照明に切り替えれば、初期投資はかかりますが、電気代を大幅に削減できます。

- 社用車を、燃費性能の高いハイブリッド車や電気自動車に更新すれば、ガソリン代や税金の負担を軽減できます。

- コピー機やプリンターを、省エネ性能の高い最新機種にすれば、待機電力を含めた消費電力を抑えることができます。

このように、環境配慮型製品は、使用段階でのエネルギー効率や資源効率に優れていることが多く、ライフサイクルコスト(導入から廃棄までの総費用)で見ると、従来品よりも経済的であるケースが少なくありません。グリーン購入は、環境貢献とコスト削減を同時に実現する賢い選択となり得るのです。

③ 従業員の環境意識の向上

企業の活動は、そこで働く従業員一人ひとりの意識と行動によって支えられています。グリーン購入は、全社的に取り組むことで、従業員の環境問題に対する意識を高め、組織文化を醸成するための優れたツールとなります。

会社が「グリーン購入方針」を掲げ、日常業務で使うコピー用紙一枚、ボールペン一本を選ぶ際に、その背景にある環境への配慮を意識する機会が生まれます。総務部や調達部だけが取り組むのではなく、全従業員が当事者として関わることで、「環境配慮は自分たちの仕事の一部である」という認識が浸透していきます。

このような意識の変化は、以下のようなポジティブな効果をもたらします。

- モチベーションとエンゲージメントの向上: 従業員は、自社が社会貢献や環境保全といった意義のある活動に取り組んでいることに誇りを持ち、仕事へのモチベーションや会社への帰属意識(エンゲージメント)が高まります。これは、特に若い世代の人材にとって、働く企業を選ぶ際の重要な要素となっています。

- 自発的な改善活動の促進: 環境意識が高まった従業員からは、グリーン購入の対象を広げる提案や、オフィスでの省エネ・省資源に関するアイデアなど、ボトムアップでの改善活動が生まれやすくなります。

- 社内コミュニケーションの活性化: グリーン購入の推進をテーマに、部署を超えたワーキンググループを設置したり、社内キャンペーンを実施したりすることで、普段は接点のない従業員同士のコミュニケーションが活発になる効果も期待できます。

企業が目指す姿や価値観を社内に浸透させる「インナーブランディング」の観点からも、グリーン購入は非常に有効な施策です。従業員一人ひとりが会社の環境方針を理解し、共感し、日々の業務で実践する。この積み重ねが、持続可能な成長を支える強固な組織文化を育んでいくのです。

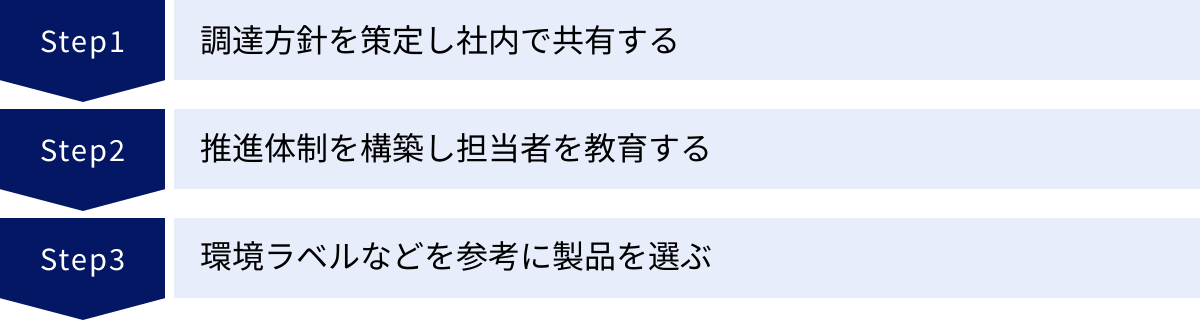

企業ができるグリーン購入への具体的な取り組み

グリーン購入法がもたらすメリットを理解した上で、次に重要になるのが「では、具体的に何から始めればよいのか」という実践的なステップです。大企業でなくとも、中小企業でも着実に実行できる取り組みは数多くあります。ここでは、企業がグリーン購入を組織的に導入し、定着させるための具体的な3つのステップを解説します。

調達方針を策定し社内で共有する

何事も、まずは旗印を掲げることから始まります。グリーン購入を場当たり的な活動で終わらせないためには、会社としての公式な「グリーン購入方針」を策定し、文書化することが第一歩です。この方針は、組織の規模や業種に応じて柔軟に作成できますが、以下の要素を盛り込むと、より実効性の高いものになります。

- 基本理念: なぜ当社はグリーン購入に取り組むのか。企業の経営理念やCSR方針と関連付け、その目的と意義を明確に言語化します。(例:「事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献するため、環境負荷の少ない製品・サービスを優先的に調達します」)

- 対象範囲: どの物品やサービスをグリーン購入の対象とするか。まずはオフィスで使う消耗品(紙類、文具類)など、始めやすい範囲からスタートし、段階的にOA機器、社用車、設備の修繕、外部委託サービスなどへ拡大していく計画を立てると良いでしょう。

- 具体的な目標: 取り組みの進捗を測れるように、可能な範囲で具体的な目標を設定します。定性的な目標(「環境配慮型製品の購入を推進する」)だけでなく、定量的な目標(「コピー用紙の購入量に占める特定調達品目の割合を90%以上にする」「年間で購入する文具類の特定調達品目適合率を〇〇%にする」など)を掲げることが望ましいです。

- 推進体制: 誰が責任を持ってこの方針を推進するのか、その体制を明記します(後述)。

方針を策定したら、最も重要なのが「社内での共有と周知徹底」です。経営トップが自らの言葉で方針の重要性を語り、全社的な取り組みであることを明確にメッセージとして発信することが不可欠です。社内ポータルサイトへの掲載、朝礼や全体会議での説明、研修の実施などを通じて、全従業員が「我が社の方針」として認知し、理解するまで繰り返し伝えていきましょう。また、この方針を企業のウェブサイトなどで対外的に公表すれば、ステークホルダーへのアピールにも繋がり、取り組みへの責任感も高まります。

推進体制を構築し担当者を教育する

方針という「旗」を立てたら、次はその旗を振り、実行部隊を率いる「体制」を整える必要があります。グリーン購入の推進は、誰か一人の頑張りだけでは継続しません。組織として動くための仕組み作りが重要です。

推進体制の形は様々です。

- 専門部署の設置: サステナビリティ推進室やCSR部、あるいは総務部内に専門チームを設置する。

- 担当者制: 各部署にグリーン購入推進の担当者を一人ずつ置き、部署横断の委員会やワーキンググループを形成する。

- 調達部門主導: 購買・調達部門が中心となり、各部署と連携しながら推進する。

いずれの形をとるにせよ、誰が責任者で、誰が実務を担うのかを明確にし、その役割と権限を社内規定などで定めておくことが肝心です。

そして、体制と並行して進めるべきが「担当者の教育」です。推進担当者や実際に物品を発注する従業員が、グリーン購入に関する正しい知識を持っていなければ、方針は絵に描いた餅になってしまいます。教育・研修では、以下のような内容をカバーすると効果的です。

- グリーン購入法の概要と自社の方針

- 特定調達品目と判断の基準の具体的な内容

- 後述する「環境ラベル」の見方と意味

- グリーン購入の実績を集計・管理する方法

- 社内で使っている購買システムでの環境配慮型製品の選択方法

研修とあわせて、調達プロセスにグリーン購入を組み込むことも有効です。例えば、物品購入の申請フォーマットに「グリーン購入法適合品ですか?」というチェック欄を設けたり、オンラインの購買カタログシステムで適合品にマークを表示させ、検索しやすくしたりするなど、従業員が自然と環境配慮型製品を選べるような「仕組み」を設計することが、取り組みを定着させる鍵となります。

環境ラベルなどを参考に製品を選ぶ

方針を立て、体制を整えたら、いよいよ実践、つまり「製品選び」のフェーズに入ります。市場には無数の製品が溢れており、一つひとつの環境性能を自社で調査するのは現実的ではありません。そこで、信頼できる第三者機関が認証した「環境ラベル」や、国や関連団体が提供するデータベースを参考にすることが、効率的かつ確実な方法となります。

製品を選ぶ際に、特に参考となる代表的な環境ラベルや情報源は以下の通りです。

| ラベル名・情報源 | 運営団体 | 特徴・活用方法 |

|---|---|---|

| エコマーク | 公益財団法人日本環境協会 | 日本を代表するタイプI環境ラベル。製品のライフサイクル全体(生産から廃棄まで)の環境負荷を総合的に評価して認定。幅広い品目をカバーしており、エコマーク認定品は多くの場合、グリーン購入法の判断の基準を満たしています。 |

| グリーンマーク | 公益財団法人古紙再生促進センター | 古紙を規定の割合以上利用した製品に表示されます。コピー用紙やトイレットペーパーなど、紙製品を選ぶ際の分かりやすい目印になります。 |

| 国際エネルギースタープログラム | 経済産業省(日本では) | パソコンやコピー機などのOA機器の省エネ性能が、国際的な基準を満たしていることを示します。このマークがある製品は、グリーン購入法のOA機器に関する省エネ基準をクリアしていると考えてよいでしょう。 |

| 統一省エネラベル | 経済産業省 資源エネルギー庁 | エアコンや冷蔵庫などの家電製品が対象。省エネ性能を星の数(多段階評価)で分かりやすく表示しており、より性能の高い製品を選ぶ際の比較検討に便利です。 |

| エコ商品ねっと(GPNデータベース) | グリーン購入ネットワーク(GPN) | 日本最大の環境配慮型製品データベース。グリーン購入法の特定調達品目やGPNが独自に定めたガイドラインに適合する製品情報が約14,000点以上掲載されており、メーカー名や品目名から製品を検索できます。(参照:エコ商品ねっと) |

これらのラベルやデータベースは、いわばグリーン購入における「賢い買い物ガイド」です。調達担当者は、製品カタログやウェブサイトでこれらのマークが付いているかを確認したり、「エコ商品ねっと」で検索したりすることで、膨大な製品群の中から、自信を持って環境配慮型製品を選び出すことができます。まずは、自社でよく購入する品目について、これらの情報源を使って適合品を探すことから始めてみてはいかがでしょうか。

グリーン購入法に関するよくある質問

グリーン購入法について学習を進める中で、いくつかの疑問が浮かんでくるかもしれません。ここでは、企業の実務担当者などから特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

グリーン購入法に罰則はありますか?

この質問に対する結論から言うと、グリーン購入法には、違反した場合の直接的な罰則規定(罰金や懲役など)はありません。

これは、法律の設計思想に深く関わっています。グリーン購入法の目的は、違反者を取り締まって罰することではなく、国が率先して需要を創出し、市場メカニズムを通じて社会全体の自主的な取り組みを促すことにあります。つまり、「アメ(需要創出)」と「ムチ(罰則)」で言えば、「アメ」の政策に重きを置いているのです。

そのため、法律上の「義務」が課せられている国の機関や独立行政法人などが、調達方針の策定・公表や実績の公表を怠ったとしても、それ自体によって罰金が科されることはありません。

しかし、「罰則がないから守らなくてもよい」と考えるのは早計です。義務を負う国の機関などにとっては、方針や実績の公表を怠ることは、国民やメディア、国会などからの厳しい監視と批判に晒されることを意味します。これは「社会的な制裁」とも言える重いプレッシャーであり、組織の信頼性を大きく損なうリスクを伴います。

一方、「努力義務」が課せられている事業者(一般企業)や地方公共団体、国民については、言うまでもなく罰則はありません。しかし、この努力義務を果たさないことによる「機会損失」や「間接的な不利益」は無視できません。

- ビジネスチャンスの喪失: グリーン購入に取り組まない企業は、官公需の入札に参加できなかったり、環境配慮を重視する大手企業との取引機会を失ったりする可能性があります。

- 企業評価の低下: ESG投資が主流となる中で、環境への取り組みが不十分な企業は、投資家からの評価が下がり、資金調達が不利になる恐れがあります。

- 人材獲得への悪影響: 特に若い世代は、企業の環境・社会貢献への姿勢を重視する傾向が強く、魅力的な職場と見なされずに採用競争で不利になる可能性があります。

したがって、直接的な罰則規定はないものの、グリーン購入法への対応は、現代の企業経営において避けては通れない重要な課題であると言えるでしょう。

グリーン購入とグリーン調達の違いは何ですか?

「グリーン購入」と「グリーン調達」は、どちらも環境に配慮した物品やサービスを選ぶ行動を指す言葉であり、多くの場面でほぼ同じ意味で使われています。しかし、厳密に言うと、その使われる文脈やニュアンスに若干の違いがあります。

| 用語 | 主な主体 | 焦点 | 範囲・ニュアンス |

|---|---|---|---|

| グリーン購入 | 国、自治体、企業、国民 | 完成品の「購入(Buy)」行為 | より広く一般的な概念。個人の買い物も含む。グリーン購入法はこの「購入」を推進する法律。 |

| グリーン調達 | 主に企業 | 原材料や部品を含む「調達(Procurement)」プロセス | より専門的・体系的な概念。サプライチェーン全体を視野に入れた企業の調達活動を指すことが多い。 |

グリーン購入 (Green Purchasing / Green Buying)

「グリーン購入」は、より広い主体を対象とした一般的な言葉です。グリーン購入法の法律名にも使われている通り、国や地方公共団体、企業といった組織だけでなく、私たち国民一人ひとりが日常生活で行う買い物も含まれます。焦点は、最終製品やサービスを「購入する」という消費行動そのものに置かれています。

グリーン調達 (Green Procurement)

一方、「グリーン調達」は、主に企業の事業活動の文脈で使われることが多い言葉です。単に最終製品を買うだけでなく、その製品を製造するために必要となる原材料や部品、資材を「調達する」という、より上流のプロセスまで含んだ概念として用いられます。

企業のグリーン調達は、自社内での物品購入に留まらず、サプライチェーン全体に環境配慮を働きかける活動にまで及ぶことがあります。例えば、自社に部品を納入する取引先(サプライヤー)を選定する際に、その取引先が環境マネジメントシステム(ISO14001など)を導入しているか、有害化学物質の管理体制が整っているか、といった環境への取り組み状況を評価基準に加えるような活動です。

このように、「グリーン調達」は、自社のリスク管理やサプライチェーンの持続可能性を高めるための、より戦略的で体系的な企業の調達マネジメント活動を指すニュアンスが強くなります。

結論として、両者は重なり合う部分が大きいですが、「グリーン購入」が消費者も含めた広い意味での「環境配慮型の購買行動」を指すのに対し、「グリーン調達」は特に企業がサプライチェーン全体を視野に入れて行う「環境配慮型の調達活動」を指す傾向がある、と理解しておくとよいでしょう。

まとめ

本記事では、持続可能な社会の実現に向けた重要な枠組みである「グリーン購入法」について、その背景や目的、具体的な内容、そして企業が取り組むメリットなどを多角的に解説してきました。

最後に、記事全体の要点を振り返ります。

- グリーン購入法とは、国や公的機関が率先して環境に配慮した製品(環境物品等)を購入することで、環境配慮型市場の形成を促し、循環型社会の構築を目指す法律です。

- 法律の運用は、毎年度閣議決定される「基本方針」に基づいて行われ、重点的に調達すべき「特定調達品目」と、その環境性能を測る「判断の基準」が具体的に定められています。

- 対象者は、国の機関や独立行政法人(義務)から、地方公共団体、事業者、国民(いずれも努力義務)まで、社会を構成するすべての主体に及びます。

- 企業がグリーン購入に取り組むことは、義務ではなくとも、①企業イメージの向上とESG評価への貢献、②官公需市場への参入など新たなビジネスチャンスの創出、③従業員の環境意識の向上と組織文化の醸成といった、経営上の大きなメリットをもたらします。

- 具体的な取り組みとしては、①調達方針の策定と社内共有、②推進体制の構築と担当者教育、③エコマークなどの環境ラベルやデータベースを活用した製品選定といったステップを踏むことが有効です。

グリーン購入は、もはや一部の環境意識の高い企業だけが行う特別な活動ではありません。気候変動への対応が全世界的な課題となり、ESG投資が標準となる中で、企業の存続と成長に不可欠な経営戦略の一つとして位置づけられるようになっています。

この記事をきっかけに、まずは自社の調達活動を見直し、コピー用紙一枚、文房具一本からでもグリーン購入を始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、自社の企業価値を高め、ひいては持続可能な未来を築くための確かな貢献に繋がっていくはずです。