土地の取引や開発、工場の閉鎖など、さまざまな場面で耳にする「土壌汚染」。目に見えないリスクであるため、その存在や対策の必要性を実感しにくいかもしれません。しかし、土壌汚染は私たちの健康や生活環境、そして土地の資産価値に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

この問題に法的な側面からアプローチするのが、2003年(平成15年)に施行された「土壌汚染対策法」です。この法律は、土壌汚染の状況を的確に把握し、汚染による人の健康被害を防止することを目的としています。

本記事では、土地の所有者や管理者、不動産取引や開発に関わる事業者、あるいは単に環境問題に関心のある方々に向けて、土壌汚染対策法について網羅的かつ分かりやすく解説します。法律の目的や制定された背景から、調査義務が発生する具体的なケース、対象となる物質、調査の手順、汚染が発見された場合の対応、そして違反した場合の罰則まで、あらゆる疑問に答えていきます。

この記事を読み終える頃には、土壌汚染対策法がなぜ必要なのか、そして私たちがどのように土壌汚染リスクと向き合っていくべきかについて、深い理解が得られるはずです。

目次

土壌汚染対策法とは

土壌汚染対策法は、私たちの安全な生活を守るために不可欠な法律です。正式名称を「土壌汚染対策法」といい、特定の有害物質によって汚染された土壌の状況を把握し、その汚染による人の健康への被害を防止するための措置などを定めた法律です。この法律は、土地の所有者や事業者に対して、特定の条件下で土壌汚染の調査や対策を義務付けており、違反した場合には罰則も科されます。

この法律が作られるまで、日本には土壌汚染を直接規制する包括的な法律が存在しませんでした。そのため、汚染が発覚しても対策は事業者の自主的な対応に委ねられることが多く、必ずしも十分な対策が講じられてきたわけではありませんでした。しかし、産業活動の高度化や都市部の再開発が進むにつれて、工場跡地などから有害物質による土壌汚染が顕在化し、国民の間に健康への不安が広がりました。こうした背景から、国として統一的なルールを定め、土壌汚染問題に本格的に取り組む必要性が高まったのです。

このセクションでは、土壌汚染対策法の根幹をなす「目的」と、法律がどのような経緯で生まれ、時代に合わせて変化してきたかという「背景と改正の歴史」について、詳しく掘り下げていきます。

土壌汚染対策法の目的

土壌汚染対策法の最も重要な目的は、「土壌汚染の状況を把握し、汚染による人の健康被害を防止すること」です。この目的を達成するために、法律は大きく分けて2つの柱を立てています。

一つ目の柱は「土壌汚染の状況把握」です。これは、どの土地が、どの有害物質によって、どの程度汚染されているのかを正確に知るための仕組みです。具体的には、有害物質を使用していた工場の閉鎖時や、一定規模以上の土地の形質変更(掘削や盛土など)を行う際に、土地の所有者などに土壌汚染の状況を調査する義務を課しています。これにより、これまで見過ごされてきた汚染を発見し、リスクを可視化することができます。

二つ目の柱は「健康被害の防止措置」です。調査によって汚染が確認され、人の健康に被害を及ぼすおそれがあると判断された場合、法律は具体的な対策を講じることを求めています。これには、汚染された土壌の除去や、汚染の拡散を防ぐための封じ込め、あるいは汚染された地下水の飲用を禁止するなどの措置が含まれます。また、汚染された土地を「要措置区域」や「形質時要届出区域」として指定し、公に情報を開示することで、周辺住民やその土地を利用しようとする人々への注意喚起も行います。

重要なのは、この法律が必ずしも「すべての汚染を完全になくすこと」を直接の目的としているわけではないという点です。もちろん、汚染の除去は最も確実な対策の一つですが、状況によっては莫大な費用と時間がかかります。そのため、法律はリスク管理の考え方を取り入れ、「人が汚染された土壌に接触する経路(摂取経路)を遮断し、健康被害を防ぐ」ことを優先しています。例えば、汚染された土地を駐車場や資材置き場として利用する場合、アスファルトで舗装することで人が直接土に触れる機会がなくなり、健康被害のリスクは大幅に低減されます。このように、土地の利用方法に応じた合理的な対策を講じることで、健康保護と土地の有効活用の両立を目指しているのが、土壌汚染対策法の特徴です。

参照:環境省 土壌汚染対策法の概要

法律が制定された背景と改正の歴史

土壌汚染対策法が2003年に施行されるに至った背景には、日本の産業構造の変化と、それに伴う環境問題の深刻化があります。

高度経済成長期以降、日本の各地で多くの工場が稼働し、さまざまな化学物質が利用されてきました。しかし、当時は環境への配慮が十分でなく、有害物質の管理が不適切であったケースも少なくありませんでした。これらの物質が土壌や地下水に漏れ出し、長年にわたって蓄積されていったのです。

1990年代に入ると、経済のグローバル化や産業構造の転換により、国内の工場が閉鎖されたり、海外へ移転したりする動きが活発化しました。そして、都心部にあった広大な工場跡地が、マンションや商業施設として再開発される事例が増えてきました。この市街地における工場跡地の再開発が、土壌汚染問題を社会に広く知らしめる大きなきっかけとなりました。開発前の調査で、鉛、六価クロム、トリクロロエチレンといった有害物質による高濃度の汚染が次々と発覚し、周辺住民の健康への不安や、土地の資産価値低下といった問題がクローズアップされたのです。

このような状況を受け、国民の健康を保護し、土地取引の安全性を確保するための法整備が急務となりました。そして、専門家や関係省庁による長い議論を経て、2002年に土壌汚染対策法が成立し、翌2003年2月15日に施行されました。

しかし、法律が施行された後も、社会経済情勢の変化や新たな課題に対応するため、法律は何度か大きな改正を経験しています。特に重要なのが、2010年と2019年の改正です。

2010年の法改正のポイント

2010年(平成22年)の改正は、法施行後の課題を踏まえ、規制の範囲を広げ、より実効性を高めることを目的として行われました。主なポイントは以下の通りです。

- 調査契機の拡大: これまで調査義務の対象は、主に有害物質使用特定施設が廃止された場合に限られていました。しかし、この改正により、3,000平方メートル以上の土地で形質変更(開発行為など)を行う際に、都道府県知事への届出が義務化されました(法第4条)。そして、知事が土壌汚染のおそれがあると判断した場合に、土地所有者に対して調査命令を出せるようになりました。これにより、工場跡地以外でも、大規模な開発が行われる際には汚染の有無がチェックされる機会が大幅に増えました。

- 区域分類の見直し: 汚染が確認された土地の分類が、より実態に即したものに見直されました。健康被害のリスクがあり、直ちに措置が必要な土地を「要措置区域」、現時点では健康被害のリスクはないものの、土地の形質変更時に届出が必要な土地を「形質時要届出区域」としました。この二段階の分類により、リスクの度合いに応じた適切な管理が可能になりました。

- 汚染土壌処理業の許可制度: 汚染された土壌を処理する業者について、新たに許可制度が導入されました。これにより、汚染土壌が不適切に処理・運搬されることを防ぎ、処理プロセス全体の信頼性と安全性が向上しました。

この改正は、土壌汚染のリスク管理を「点」から「面」へと広げ、より予防的な対策を重視する方向へと法律を大きく前進させるものでした。

2019年の法改正のポイント

2019年(平成31年/令和元年)の改正は、近年の土地利用の多様化や、よりきめ細かなリスク管理の必要性に応えるために行われました。主なポイントは以下の通りです。

- 調査契機の追加: 有害物質使用特定施設を廃止・休止するだけでなく、施設の設置に係る工場・事業場の敷地であった土地において、900平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合にも届出が義務化されました。これにより、小規模な開発でも汚染が見逃されるリスクが低減されました。

- リスクに応じた規制の合理化: すべての汚染を一律に規制するのではなく、リスクの程度に応じて規制を合理化する仕組みが導入されました。例えば、自然的な要因(地質)によって有害物質の基準を超過している土地(自然由来特例区域)や、適切な管理が行われている最終処分場跡地(埋立地特例区域)など、人の活動に起因しない、あるいは管理下にある汚染については、一部の規制が緩和されることになりました。

- 情報提供と管理体制の強化: 土地所有者が、汚染のおそれがある土地を自主的に調査し、その情報を活用しやすくするための仕組みが整備されました。また、汚染土壌の搬出時の管理がより厳格化され、電子マニフェスト(情報処理センターへの登録)の利用が一部義務化されるなど、トレーサビリティの向上が図られました。

これらの改正により、土壌汚染対策法は、より現実的で効果的なリスク管理ツールへと進化を続けています。法律の目的である「健康被害の防止」を達成しつつ、土地の円滑な利用や取引を阻害しないよう、常に社会のニーズに合わせて最適化が図られているのです。

なぜ今、土壌汚染が問題視されているのか

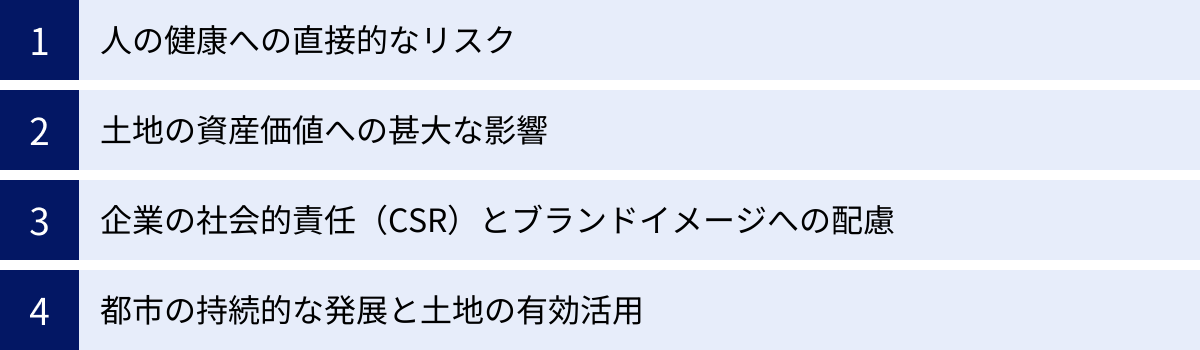

土壌汚染対策法が制定され、何度も改正を重ねてきた背景には、土壌汚染が私たちの社会に及ぼす多岐にわたる深刻な影響があります。かつては一部の工場地帯の問題と捉えられがちでしたが、現在では、都市開発、不動産取引、企業の社会的責任、そして何よりも私たち自身の健康に関わる身近な問題として、その重要性が広く認識されるようになりました。では、具体的にどのような理由で、今、土壌汚染がこれほどまでに問題視されているのでしょうか。

第一に、人の健康への直接的なリスクが挙げられます。汚染された土壌に含まれる有害物質は、さまざまな経路で私たちの体内に取り込まれる可能性があります。例えば、汚染された土壌に雨が浸透し、有害物質が地下水に溶け出すことがあります。その地下水を井戸水として飲用してしまえば、慢性的な健康被害を引き起こす原因となり得ます。また、汚染された土壌が乾燥して風で舞い上がり、その粉塵を吸い込んでしまうことや、汚染された土地で栽培された野菜を食べることでも、有害物質を摂取してしまうリスクがあります。特に、鉛やヒ素などの重金属は体内に蓄積しやすく、神経障害や発がん性など、深刻な影響を及ぼすことが知られています。トリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物は、発がん性に加え、肝臓や腎臓への障害を引き起こす可能性があります。こうした健康リスクから国民を守ることは、国や社会の最も基本的な責務であり、土壌汚染対策が重要視される根源的な理由です。

第二に、土地の資産価値への甚大な影響です。土地は重要な資産ですが、土壌汚染はその価値を根底から揺るがす要因となり得ます。土地の売買契約を結ぶ前に土壌汚染調査が行われ、そこで基準値を超える汚染が発覚した場合を想像してみてください。その土地の買い手は、将来的に高額な浄化費用を負担するリスクや、健康被害をめぐる訴訟リスクを負うことを嫌い、購入を見送る可能性が非常に高くなります。売り手側は、汚染を浄化するための費用(場合によっては数千万円から数億円に上ることもあります)を負担しなければならず、結果的に土地の売却価格が大幅に下落するか、最悪の場合、買い手がつかずに「塩漬け」の土地となってしまうこともあります。このように、目に見えない土壌汚染は、不動産市場における「隠れた負債」として、取引の大きな障害となるのです。

第三に、企業の社会的責任(CSR)とブランドイメージへの配慮が、かつてなく重要になっている点です。現代の企業経営において、環境問題への取り組みは、単なるコストではなく、企業価値を左右する重要な要素と見なされています。自社が所有または利用していた土地で土壌汚染を引き起こし、それを放置したり、情報を隠蔽したりしたことが明るみに出れば、企業の社会的信頼は一瞬で失墜します。消費者からの不買運動、株価の下落、優秀な人材の流出など、そのダメージは計り知れません。逆に、土壌汚染のリスクを proactive(積極的)に管理し、適切な情報開示と対策を行う企業は、環境意識の高い企業として評価され、ブランドイメージの向上につながります。土壌汚染対策は、法令遵守(コンプライアンス)の観点だけでなく、企業の持続的な成長を支えるリスクマネジメントの一環として、極めて重要な位置を占めているのです。

最後に、都市の持続的な発展と土地の有効活用という観点からも、土壌汚染対策は不可欠です。日本では、人口減少や産業構造の変化に伴い、都市部に存在する閉鎖された工場や使われなくなった事業所の跡地が増加しています。これらの土地は、多くが駅に近いなど利便性の高い場所に位置しており、住宅地や商業施設、公共施設として再開発する上で非常に価値の高い「都市のフロンティア」です。しかし、これらの土地は過去の事業活動に起因する土壌汚染のリスクを抱えている場合が多く、安全性を確認せずに開発を進めることはできません。土壌汚染対策法に基づき、汚染の有無を調査し、必要に応じて適切な対策を講じることで、初めてこれらの土地を安全かつ有効に活用する道が開かれます。安全な土地利用を確保することは、コンパクトで質の高い都市づくりを進める上での大前提であり、そのために土壌汚染対策が今、改めて重要視されているのです。

これらの理由から、土壌汚染はもはや対岸の火事ではなく、土地所有者、事業者、そして地域社会に暮らす私たち一人ひとりに関わる現代的な課題であるといえるでしょう。

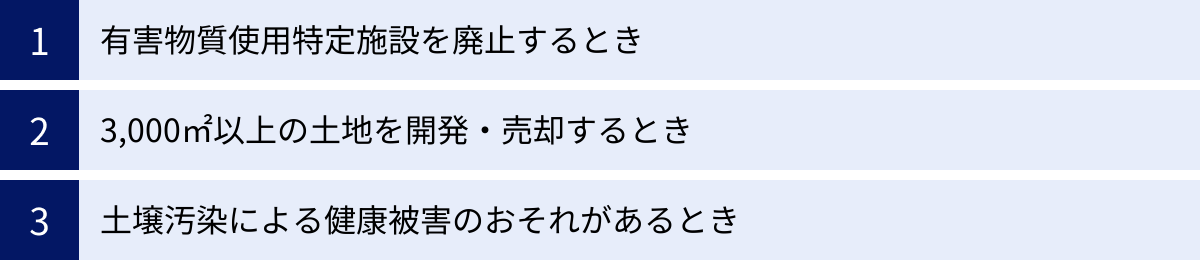

土壌汚染調査の義務が発生する3つのきっかけ

土壌汚染対策法は、すべての土地に対して常に調査を義務付けているわけではありません。法律が定める特定の「きっかけ」があった場合に、土地の所有者、管理者または占有者(以下「土地所有者等」)に対して調査義務が発生します。この仕組みにより、効率的かつ重点的に土壌汚染のリスクが高い土地をスクリーニングし、必要な対策へとつなげています。

調査義務が発生するきっかけは、主に法律の第3条、第4条、第5条に定められており、大きく分けて3つのケースが考えられます。これらの条文は、土地所有者等にとって最も重要で、直接的な関わりを持つ部分です。自らが所有・管理する土地がこれらの条件に該当しないか、常に注意を払う必要があります。ここでは、その3つのきっかけを一つずつ具体的に解説します。

① 有害物質使用特定施設を廃止するとき(法第3条)

最も代表的で、古くから定められている調査のきっかけが、「有害物質使用特定施設」を廃止する時です。これは土壌汚染対策法の第3条第1項に規定されています。

まず、「有害物質使用特定施設」とは何かを理解する必要があります。これは、水質汚濁防止法に定められている「特定施設」のうち、特定有害物質(土壌汚染対策法で定められた26種類の物質)を製造、使用、または処理する施設を指します。具体的には、金属製品製造業のメッキ施設、化学工業の反応施設、クリーニング業の洗浄施設、ガソリンスタンドの地下タンクなどが該当します。

これらの施設を恒久的に廃止する場合、その施設の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する者(指定調査機関)に調査させて、その結果を都道府県知事に報告する義務があります。

この義務が課される理由は明確です。有害物質を日常的に取り扱っていた施設では、操業中の事故や、配管からのわずかな漏洩、不適切な廃棄などによって、知らず知らずのうちに土壌が汚染されている可能性が非常に高いと考えられます。施設が稼働している間は管理者の目が届いていますが、廃止されてそのまま放置されると、汚染が地下水を通じて周辺に拡散したり、土地が別の用途で利用される際に健康被害を引き起こしたりするリスクが高まります。そのため、施設を廃止するというタイミングを捉えて、確実に汚染の有無を確認することが求められるのです。

この第3条に基づく調査は、土地所有者等にとって回避できない義務です。調査の結果、基準を超える汚染が見つかった場合は、その土地は「要措置区域」または「形質時要届出区域」に指定され、後述する措置を講じる必要が出てきます。

② 3,000㎡以上の土地を開発・売却するとき(法第4条)

2010年の法改正で導入され、調査の機会を大幅に広げたのが、この第4条に基づく規定です。具体的には、3,000平方メートル以上の土地の形質を変更しようとする場合には、その土地の所有者等は、着手する30日前までに都道府県知事に届け出る義務があります。

「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般を指し、具体的には掘削や盛土などが該当します。例えば、大規模な宅地造成、マンションや商業施設の建設、駐車場の整備などがこれにあたります。ただし、ごく浅い掘削(深さ50cm未満)や、農業を営む上での通常の管理行為などは、この届出の対象外とされています。

この届出を受けた都道府県知事は、その土地の利用履歴などから、土壌汚染のおそれがあるかどうかを判断します。例えば、過去に工場や指定作業場があった、有害物質の貯蔵に使われていたなどの履歴が確認された場合、知事は土地所有者等に対して、土壌汚染状況調査を行い、その結果を報告するように命令することができます。これが「調査命令」です。

この規定のポイントは、直接的な調査義務ではなく、「届出義務」とそれに続く「調査命令」という二段階の仕組みになっている点です。つまり、3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行うすべてのケースで調査が必要になるわけではなく、知事が「汚染のおそれあり」と判断した場合に限られます。しかし、実際には、都市部の開発案件の多くで過去に何らかの事業活動が行われており、調査命令が出される可能性は低くありません。

この第4条の規定は、それまで規制の対象外であった、有害物質使用特定施設を設置したことがない土地における汚染を発見する上で、非常に重要な役割を果たしています。大規模な土地開発という、人の健康被害が生じるリスクが高まるタイミングを捉え、事前に安全性を確認するためのセーフティネットとして機能しているのです。

③ 土壌汚染による健康被害のおそれがあるとき(法第5条)

上記の第3条や第4条のきっかけに該当しない場合でも、調査が必要になるケースがあります。それが、土壌汚染対策法の第5条に基づく規定です。

この条文は、土壌汚染が実際に存在し、それによって人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるときに、知事が土地所有者等に対して、土壌汚染状況調査の実施を命令できるとするものです。

これは、いわば行政による職権発動型の規定です。例えば、近隣の井戸水から基準値を超える有害物質が検出された、土地から異臭がする、過去に有害物質による土壌汚染事故があったことが判明した、などの情報が行政にもたらされた場合が想定されます。このような情報に基づき、知事が「この土地は汚染されている可能性が高く、放置すれば健康被害につながりかねない」と判断した際に、この第5条が適用されます。

この規定は、第3条(施設の廃止)や第4条(大規模開発)といった特定のイベントに依存せず、汚染の蓋然性が高いと判断されればいつでも発動しうるという点で、国民の健康を守るための最後の砦ともいえる重要な役割を担っています。土地所有者等にとっては、自らの意図しないタイミングで突然、調査命令を受ける可能性があることを意味します。そのため、日頃から自らの土地の利用履歴や状態に関心を持ち、リスクを把握しておくことが重要になります。

以上、3つのきっかけはそれぞれ異なる状況を想定していますが、共通しているのは「土壌汚染のリスクが高まる、あるいは顕在化するタイミングを捉えて調査を促す」という思想です。これらの法的義務を正しく理解し、遵守することが、土地所有者等に課せられた社会的責務といえるでしょう。

土壌汚染対策法の対象となるもの

土壌汚染対策法を理解する上で、「どのような土地が対象になるのか」そして「どのような物質が規制されるのか」という2点を正確に把握することが不可欠です。法律は、すべての土地やあらゆる化学物質を無差別に規制しているわけではありません。リスク管理の観点から、対象となる土地の考え方と、特に健康への影響が懸念される有害物質を特定し、それらに焦点を当てて規制を行っています。ここでは、法律の対象となる「土地」と「特定有害物質」について、詳しく解説していきます。

対象となる土地

土壌汚染対策法において、規制の対象となる土地に原則として地理的な限定はありません。日本国内のすべての土地が、法律の適用を受ける可能性があります。工場地帯であろうと、市街地の商業地であろうと、郊外の住宅地であろうと、農地や山林であろうと、法律で定められた調査のきっかけ(法第3条、第4条、第5条)に該当すれば、調査や対策の対象となり得ます。

しかし、現実的には、特に注意が必要な土地、つまり土壌汚染のリスクが高いと考えられる土地は存在します。それは主に、過去または現在において、特定有害物質の製造、使用、処理などが行われていた、あるいはその可能性がある土地です。具体的には、以下のような土地が挙げられます。

- 工場や事業場の跡地: 特に、化学工場、金属製品製造工場、メッキ工場、染色工場、クリーニング工場などは、それぞれの事業内容に応じて特定の有害物質を使用している可能性が高いです。

- ガソリンスタンドや燃料貯蔵施設: ベンゼンなどの揮発性有機化合物が地下タンクから漏洩するリスクがあります。

- 廃棄物の最終処分場や不法投棄があった場所: さまざまな有害物質が混在している可能性があります。

- 研究施設や実験所: 多種多様な化学薬品を取り扱っており、管理が不十分だった場合に汚染の原因となることがあります。

- 農薬や殺虫剤を多用していた農地: DDTやディルドリンなどの残留性有機汚染物質が土壌に残っている場合があります。

これらの土地では、前述した調査のきっかけに該当しやすく、実際に調査命令が出されたり、自主的な調査が行われたりするケースが多くなります。

一方で、2019年の法改正により、リスクの程度に応じた合理的な規制の観点から、特例区域制度が設けられました。これは、特定の条件下にある土地について、一律の規制を適用するのではなく、状況に応じた管理を認めるものです。

- 自然由来特例区域: 人為的な汚染ではなく、その地域の地質に由来して、自然の状態で基準値を超える有害物質(ヒ素、鉛、フッ素など)が存在する土地。

- 埋立地特例区域: 適正に管理されている廃棄物最終処分場など、もともと有害物質が存在することを前提に造成され、管理されている土地。

これらの特例区域に指定されると、通常の要措置区域などとは異なる管理方法が適用され、一部の措置義務が免除される場合があります。これは、人の健康被害防止という法の目的を逸脱しない範囲で、土地の有効活用を促進するための現実的な対応といえます。

結論として、土壌汚染対策法はすべての土地を対象としつつも、特に有害物質の使用履歴がある土地に重点を置き、さらにリスクの性質に応じて柔軟な管理手法を取り入れている、という多層的な構造になっています。

対象となる特定有害物質26種類

土壌汚染対策法では、土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、政令で26種類の「特定有害物質」を定めています。これらの物質は、その物理化学的な性質や毒性に基づき、3つのグループに分類されています。

| 分類 | 物質群 | 主な物質例 | 特徴と主な発生源 |

|---|---|---|---|

| 第1種特定有害物質 | 揮発性有機化合物(VOCs) | ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン | ・常温で揮発(気化)しやすい ・地下水に溶けやすく、広範囲に拡散しやすい ・ドライクリーニングの洗浄剤、金属部品の脱脂洗浄剤、化学製品の原料など |

| 第2種特定有害物質 | 重金属など | 鉛、六価クロム、水銀、ヒ素、カドミウム、セレン、フッ素、ホウ素 | ・揮発しにくく、土壌粒子に吸着しやすい ・体内に蓄積しやすく、慢性的な毒性を示すものが多い ・メッキ工場、顔料・塗料の製造、鉱山、農薬、自然地質由来など |

| 第3種特定有害物質 | 農薬など | PCB、シマジン、チウラム、チオベンカルブ、有機リン化合物 | ・かつて農薬や殺虫剤として広く使用されたもの ・分解されにくく、長期間土壌に残留しやすい ・農地、農薬製造工場、木材の防腐処理場など |

これらの物質が選定された理由は、毒性(発がん性や慢性毒性など)が強く、環境中に排出された場合に土壌や地下水に長期間残留する可能性があるためです。それぞれの分類について、もう少し詳しく見ていきましょう。

第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)

第1種に分類されるのは、ベンゼンやトリクロロエチレンなど、合計12種類の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds: VOCs)です。これらの物質の最大の特徴は、その名の通り「揮発しやすい」ことです。そのため、汚染された土壌から気化して大気中に拡散したり、建物の床下の土壌が汚染されている場合には、室内に侵入してきたりするリスクがあります(室内空気吸入リスク)。また、水に溶けやすい性質も持つため、地下水に浸透すると流れに乗って汚染が広範囲に及ぶ可能性があります。

主な用途としては、ドライクリーニングの溶剤(テトラクロロエチレン)、工場の機械部品の脱脂洗浄剤(トリクロロエチレン)、化学製品の原料(ベンゼン)など、産業活動において幅広く利用されてきました。

第2種特定有害物質(重金属など)

第2種に分類されるのは、鉛、六価クロム、水銀、ヒ素など、合計9種類の重金属類です。これらの物質は揮発しにくく、土壌の粒子に強く吸着する傾向があります。そのため、汚染が局所的にとどまることが多いですが、一度汚染されると自然に分解されることはなく、半永久的に土壌中に存在し続けます。

これらの物質による健康リスクは、主に汚染された土壌や地下水を直接摂取することによって生じます。例えば、鉛は神経系に、カドミウムは腎臓に障害を与える(イタイイタイ病の原因物質)ことが知られています。

発生源は多岐にわたり、メッキ工場(六価クロム)、顔料や塗料の製造(鉛)、鉱山や製錬所(ヒ素、カドミウム)、そして自然の地質に由来する場合もあります。

第3種特定有害物質(農薬など)

第3種に分類されるのは、PCB(ポリ塩化ビフェニル)、シマジン、チウラムなど、合計5種類の農薬や化学物質です。これらの多くは、かつてその有効性から農薬や殺虫剤、殺菌剤として広く使用されていましたが、その後、環境中での残留性や生物への毒性が問題となり、現在では製造や使用が禁止・制限されています。

しかし、過去に使用されたものが分解されずに土壌中に長期間残留しているケースがあり、これらが汚染源となります。特に、古い農地や農薬を製造・保管していた施設の跡地などで検出される可能性があります。

これらの26種類の特定有害物質は、土壌汚染対策法における規制の根幹をなすものです。土壌汚染状況調査は、これらの物質を対象として行われ、その結果が基準値を超過したかどうかによって、その後の対応が決定されることになります。

参照:環境省 特定有害物質(26種類)

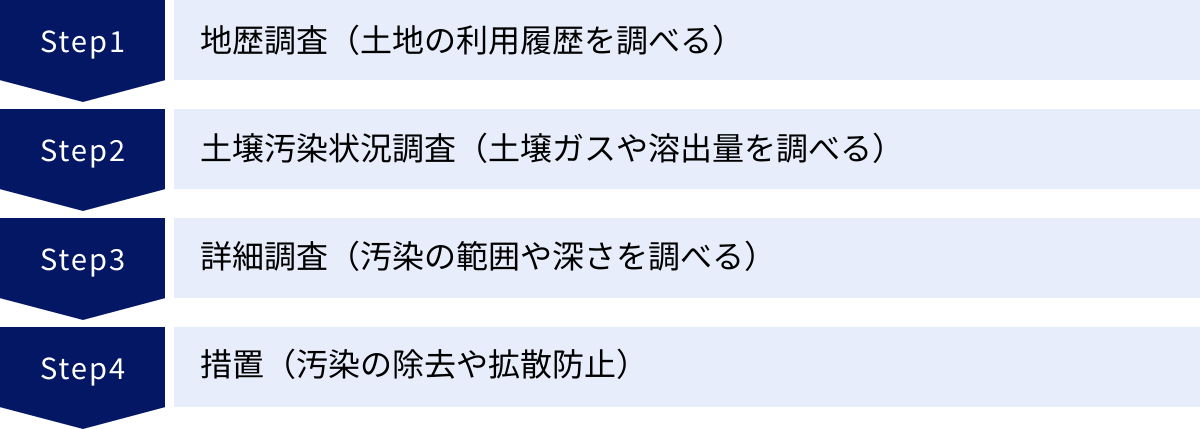

土壌汚染調査の基本的な4ステップ

土壌汚染対策法に基づき、あるいは自主的に土壌汚染の有無を調べる際には、一般的に定められた手順に沿って調査が進められます。このプロセスは、闇雲に土地を掘り返すのではなく、効率的かつ科学的な根拠に基づいて汚染のリスクを評価し、特定していくための合理的な流れになっています。調査は大きく分けて4つのステップで構成されており、前のステップの結果を受けて次のステップに進むかどうかが判断されます。これにより、不要な調査を省き、コストを最適化することが可能です。

ここでは、土壌汚染調査の標準的なプロセスである「①地歴調査」「②土壌汚染状況調査」「③詳細調査」「④措置」の4つのステップについて、それぞれの目的と内容を詳しく解説します。

① 地歴調査(土地の利用履歴を調べる)

土壌汚染調査の最初のステップは「地歴調査」です。これは、本格的な現場調査に入る前に、対象となる土地が過去にどのように利用されてきたかを資料や聞き取りによって調べる、いわば「土地の健康診断」のようなものです。このステップの目的は、特定有害物質による土壌汚染の「おそれ」がどの程度あるかを評価することです。

地歴調査では、以下のようなさまざまな情報源を駆使して、土地の利用履歴を時系列で明らかにしていきます。

- 公的資料の収集・分析:

- 登記簿謄本: 土地の所有権の移転履歴を追い、過去の所有者(企業など)から事業内容を推測します。

- 住宅地図・古地図: 過去の建物の名称や配置を確認し、工場の存在などを把握します。

- 航空写真: 異なる年代の航空写真を比較し、土地利用の変遷(例:畑→工場→更地)を視覚的に確認します。

- 行政資料: 水質汚濁防止法や大気汚染防止法に基づく特定施設の設置届出記録などを照会し、有害物質の使用履歴を直接的に確認します。

- 関係者への聞き取り(ヒアリング):

- 土地の元所有者や管理者、近隣住民、地域の古老などから、過去の土地の利用状況や、事故・漏洩の有無など、資料だけでは分からない生の情報を収集します。

これらの情報を総合的に分析し、「このエリアでは過去にメッキ工場が稼働していたため、六価クロムやシアン化合物の汚染のおそれが高い」「あの場所には洗浄剤のタンクがあったため、トリクロロエチレンの漏洩リスクがある」といったように、汚染の可能性が高い場所(ホットスポット)と、対象とすべき有害物質を絞り込んでいきます。

地歴調査は、その後の調査計画を立てる上で極めて重要です。汚染のおそれが全くないと判断されれば、この段階で調査は終了となり、コストと時間を大幅に節約できます。逆に、汚染のおそれが高いと判断された場合は、その後の土壌汚染状況調査を、より効率的かつ的確に行うための基礎情報となります。地歴調査の精度が、調査全体の成否とコストを左右するといっても過言ではありません。

② 土壌汚行状況調査(土壌ガスや溶出量を調べる)

地歴調査の結果、土壌汚染のおそれがあると判断された場合に、次のステップとして「土壌汚染状況調査」(一般に「概況調査」や「フェーズ2調査」とも呼ばれる)を実施します。この調査の目的は、実際に土壌を採取・分析し、特定有害物質による汚染が基準値を超えて存在するかどうかを判断することです。

調査方法は、対象となる有害物質の種類(第1種〜第3種)によって異なります。

- 第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)の調査:

- 土壌ガス調査: 揮発しやすいという性質を利用し、地中のガスを採取して濃度を測定します。地表から1m程度の深さまで調査用の管を打ち込み、専用のポンプでガスを吸引・分析します。比較的簡易でコストも低いため、広範囲のスクリーニングに適しています。ここで基準値を超える濃度が検出された場合、より詳細なボーリング調査に進みます。

- 第2種特定有害物質(重金属など)および第3種特定有害物質(農薬など)の調査:

- 土壌の採取と分析: これらの物質は揮発しにくいため、直接土壌を採取して分析する必要があります。地歴調査で特定された汚染のおそれが高い地点を中心に、30m四方(900㎡)に1点、または10m四方(100㎡)に1点の割合で、地表から深さ50cmまでの表層土壌を採取するのが一般的です。

- 採取した土壌は分析機関に送られ、「溶出量試験」と「含有量試験」の2つの基準で評価されます。

- 溶出量基準: 土壌から有害物質が地下水へどれだけ溶け出すかを見る基準です。これは、汚染された地下水を飲用することによる健康リスクを評価するためのものです。

- 含有量基準: 土壌そのものに有害物質がどれだけ含まれているかを見る基準です。これは、汚染された土壌を直接口にしたり、吸い込んだりすることによる健康リスクを評価するためのものです。

この土壌汚染状況調査の結果、いずれかの有害物質が溶出量基準または含有量基準を超過した場合、「土壌汚染が存在する」と確定します。そして、都道府県知事への報告を経て、その土地は原則として「要措置区域」または「形質時要届出区域」に指定されることになります。基準値を超えなければ、この段階で調査は終了です。

③ 詳細調査(汚染の範囲や深さを調べる)

土壌汚染状況調査で基準値を超える汚染が確認された場合、次に行うのが「詳細調査」(「汚染範囲確定調査」や「フェーズ3調査」とも呼ばれる)です。このステップの目的は、汚染が水平方向(どの範囲まで)および垂直方向(どの深さまで)広がっているのかを正確に把握することです。

概況調査が「汚染の有無」を確認するための調査だったのに対し、詳細調査は「汚染の範囲(三次元的な広がり)」を特定するための調査です。この調査結果は、後述する「措置」の内容や規模、そしてそれに伴う費用を算定するための極めて重要な基礎データとなります。

詳細調査では、概況調査で汚染が確認された地点を中心に、より細かい間隔でボーリングを行い、さまざまな深度から土壌や地下水を採取して分析します。ボーリングの間隔を狭めながら汚染の端(基準値以下になる地点)を探していくことで、汚染範囲の境界線を確定させていきます。

例えば、概況調査で汚染が見つかったA地点の周囲に、東西南北4方向へ数メートル離れたB、C、D、E地点でボーリングを行い、BとCでは汚染が確認されたがDとEでは確認されなかった場合、汚染はA地点を中心にBとCの方向に広がっていると推定できます。さらにBとCの外側で調査を行い、汚染の輪郭を精密に描いていく、という作業を繰り返します。

この調査には専門的な技術と多くの分析が必要となるため、一般的に調査費用は高額になる傾向があります。しかし、このステップを疎かにすると、対策工事の範囲が過大になったり、逆に対策が不十分で汚染が残ってしまったりするリスクがあります。正確な詳細調査こそが、合理的で確実な汚染対策の鍵を握っています。

④ 措置(汚染の除去や拡散防止)

調査によって汚染の範囲が確定したら、最終ステップとして「措置」を講じます。措置とは、土壌汚染による人の健康被害を防止するために行われる対策工事の総称です。どのような措置を講じるかは、汚染物質の種類、汚染の範囲・深度、土地の将来的な利用計画、コストなどを総合的に勘案して決定されます。

措置の方法は、大きく分けて「汚染の除去」と「封じ込め(拡散防止)」の2つに大別されます。

- 汚染の除去:

- 掘削除去: 汚染された土壌を重機で掘り出し、場外の専門処理施設へ運搬して処理する方法。最も確実で分かりやすい工法ですが、大量の土砂を搬出するためコストが高くなることがあります。

- 原位置浄化: 汚染された土壌を掘り出さずに、その場で浄化する方法。微生物や化学薬品を地中に注入して有害物質を分解・無害化する「バイオレメディエーション」や「化学的酸化分解」などの技術があります。掘削除去に比べて周辺環境への影響が少なく、コストを抑えられる場合がありますが、浄化に時間がかかったり、適用できる地質や汚染物質が限られたりします。

- 封じ込め(拡散防止):

- 盛土・舗装: 汚染土壌の上に清浄な土を盛ったり、アスファルトやコンクリートで舗装したりすることで、人が直接汚染土壌に触れる経路を遮断します。

- 遮水壁・封じ込め: 地中に物理的な壁(鋼矢板など)を設置して、汚染された地下水が周辺へ拡散するのを防ぎます。

どの措置を選択するかは、土地所有者等の判断に委ねられますが、「要措置区域」に指定された場合は、都道府県知事から措置を講じるよう命令が出されます。その際は、人の健康被害を防止するという法律の目的を達成できる、適切な方法を選ばなければなりません。

調査で汚染が見つかった場合の対応

土壌汚染状況調査や詳細調査の結果、特定有害物質が基準値を超えて検出された場合、土地所有者等はその事実を都道府県知事に報告する義務があります。報告を受けた知事は、その土地の汚染状況や周辺環境、土地の利用状況などを踏まえ、法的な手続きを進めることになります。汚染が発覚したからといって、すぐに土地が使えなくなるわけではありませんが、法律に基づいた適切な対応が求められます。ここでは、汚染が発見された後に待っている「区域指定」という手続きと、具体的に講じるべき「措置」について解説します。

汚染された土地の区域指定とは

土壌汚染対策法では、汚染が確認された土地を、そのリスクの程度に応じて2つの区域に分類して指定・公示する制度を設けています。これが「区域指定」です。この制度の目的は、汚染の存在を公にすることで第三者への注意喚起を行うとともに、リスクに応じた適切な管理を義務付けることにあります。

指定される区域は以下の2種類です。

- 要措置区域(ようそちくいき):

- 定義: 土壌汚染が存在し、その汚染によって人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める区域。

- 判断基準: 汚染された土壌を直接摂取する経路(例:子供が土遊びをする公園や住宅の庭)や、汚染された地下水を飲用する経路(例:周辺に飲用井戸がある)が現に存在する場合に指定されます。

- 指定後の効果:

- 措置命令: 土地所有者等は、都道府県知事から汚染の除去や封じ込めなどの措置を講じるよう命令されます。

- 土地の形質変更の原則禁止: 措置を講じている間など、知事が許可した場合を除き、土地の掘削や盛土などの形質変更は原則として禁止されます。

- 台帳への記載・公示: 区域の所在地や汚染状況が「要措置区域台帳」に記載され、一般に公開されます。これにより、不動産取引などの際に第三者が汚染の事実を容易に確認できるようになります。

- 形質時要届出区域(けいしつじようとどけでくいき):

- 定義: 土壌汚染は存在するものの、現時点では人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと都道府県知事が認める区域。

- 判断基準: 汚染された土壌の摂取経路がない場合(例:工場敷地内やアスファルトで舗装された駐車場など、人が土壌に直接触れる機会がない)に指定されます。

- 指定後の効果:

- 直ちに措置を講じる義務はない: 要措置区域とは異なり、直ちに汚染除去などの措置を講じることは求められません。

- 土地の形質変更時の事前届出義務: 将来、その土地で掘削や盛土などの形質変更を行おうとする場合は、着手の14日前までに都道府県知事に計画を届け出る義務があります。知事はその計画が汚染の拡散につながらないかなどを審査し、必要に応じて計画の変更を命令することがあります。これは、将来の開発によって摂取経路が生じ、健康リスクが高まることを防ぐための予防的な措置です。

- 台帳への記載・公示: こちらも「形質時要届出区域台帳」に記載され、一般に公開されます。

区域指定は、土地所有者等にとって非常に大きな意味を持ちます。 なぜなら、台帳に記載され公示されることで、その土地が「汚染地」であることが公の事実となり、土地の資産価値や利用方法に直接的な影響を与えるからです。特に「要措置区域」に指定された場合は、浄化対策が完了するまで土地の利用が大きく制限されることになります。

したがって、土地所有者等は、自らの土地がどの区域に指定される可能性があるのかを正しく理解し、指定された場合には法律の定めに従って誠実に対応していく必要があります。

汚染除去のために講じるべき措置

「要措置区域」に指定され、措置命令が出された場合、あるいは自主的に汚染を浄化する場合には、具体的にどのような対策を講じればよいのでしょうか。法律で認められている措置は多岐にわたりますが、基本的には「汚染された土壌や地下水と人との接触(摂取経路)を遮断する」という目的を達成するためのものです。

代表的な措置の方法には、以下のようなものがあります。

- 掘削除去:

- 最も確実で分かりやすい方法です。汚染範囲が特定された土壌を重機で掘り出し、ダンプトラックなどで場外にある許可を受けた汚染土壌処理施設へ運搬します。掘削した跡地には、清浄な土を埋め戻します。

- メリット: 汚染源そのものを物理的に除去するため、土地を完全に浄化でき、将来にわたるリスクを根本的に解消できます。浄化後の土地利用に制限がなくなります。

- デメリット: 汚染範囲が広い、または深い場合、掘削・運搬・処理にかかる費用が非常に高額になります。また、大規模な工事は周辺環境への影響(騒音、振動、交通など)も懸念されます。

- 原位置浄化:

- 土壌を掘り出さずに、その場で浄化する技術の総称です。

- 化学的酸化分解: 過酸化水素水などの酸化剤を地中に注入し、化学反応によって有害物質を二酸化炭素や水などに分解します。

- バイオレメディエーション: 有害物質を分解する能力を持つ微生物を地中に投入、またはもともと存在する微生物の活動を活性化させて浄化を進めます。

- メリット: 掘削除去に比べてコストを抑えられる可能性があり、大規模な掘削工事が不要なため周辺環境への影響も少ないです。

- デメリット: 浄化が完了するまでに時間がかかる場合があります。また、土壌の性質(粘土質など)や汚染物質の種類によっては適用が難しいケースもあります。浄化が不完全になるリスクもゼロではありません。

- 封じ込め:

- 汚染物質をその場から除去するのではなく、閉じ込めて拡散を防ぐ方法です。

- 盛土・舗装: 汚染土壌の上に一定の厚さの清浄土を盛ったり、アスファルトやコンクリートで舗装したりすることで、人が土壌に直接触れたり、雨水が浸透したりするのを防ぎます。

- 遮水壁工法: 汚染区域の周囲に鋼矢板やシートパイルなどの壁を打ち込み、汚染された地下水が外部に流出するのを物理的に防ぎます。

- メリット: 汚染の除去に比べて、一般的に低コストかつ短期間で対策が完了します。

- デメリット: 汚染源そのものは土地に残り続けるため、将来、土地の利用方法を変更する際(例:駐車場から住宅へ)には、改めて掘削除去などの措置が必要になる可能性があります。また、封じ込めの設備を維持管理し続ける必要があります。

- 地下水汚染の拡散防止:

- 地下水揚水:汚染された地下水をポンプで汲み上げ、地上に設置したプラントで浄化処理した後に排水します。

- 原位置浄化:地下水中で有害物質を分解・無害化します。

これらの措置の中から、汚染の状況、土地の将来的な利用計画、コスト、工期などを総合的に比較検討し、最も合理的で適切な方法を選択することが重要です。多くの場合、これらの判断には高度な専門知識が必要となるため、指定調査機関や対策工事を専門とするコンサルタントと緊密に連携しながら進めていくことになります。

土壌汚染対策法に違反した場合の罰則

土壌汚染対策法は、単なる努力義務や推奨事項を定めたものではありません。国民の健康保護という重大な目的を達成するため、法律に定められた義務を履行しない者に対しては、厳しい罰則規定が設けられています。これらの罰則は、法律の実効性を担保し、土地所有者等に法令遵守を促すための重要な仕組みです。

法律違反には、懲役刑や罰金刑が科される可能性があり、企業の信頼失墜や経済的損失に直結します。したがって、土地所有者や事業者は、どのような行為が違反となり、どのような罰則が科されるのかを正確に理解しておく必要があります。

以下に、土壌汚染対策法における主な違反行為と、それに対応する罰則をまとめます。

| 違反行為 | 罰則内容 | 該当条文など |

|---|---|---|

| 措置命令への違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 法第58条 |

| 調査命令への違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 法第58条 |

| 汚染土壌の不適正な処理(無許可の場所への運搬・処理など) | 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方 | 法第56条 |

| 汚染土壌処理業の無許可営業 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 法第58条 |

| 土地の形質変更時の届出義務違反または虚偽の届出(法第4条、第11条など) | 30万円以下の罰金 | 法第61条 |

| 汚染土壌処理の委託基準違反 | 30万円以下の罰金 | 法第61条 |

| 行政による立入検査の拒否・妨害 | 30万円以下の罰金 | 法第61条 |

| 調査結果の報告義務違反または虚偽の報告(法第3条など) | 20万円以下の過料 | 法第66条 |

※上記は代表的なものであり、これ以外にも詳細な規定が存在します。

参照:e-Gov法令検索 土壌汚染対策法

これらの罰則の中でも、特に重いものが科されるのは、行政からの「命令」に違反した場合と、汚染土壌を不適切に処理した場合です。

措置命令違反・調査命令違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)は、都道府県知事が健康被害のおそれを認めて発出した命令に従わないという、特に悪質なケースに対する罰則です。これは、法律の根幹である健康被害の防止という目的を直接的に脅かす行為と見なされます。

また、汚染土壌の不適正な処理(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方)に対する罰則が最も重くなっています。これは、汚染された土壌を許可のない場所に運んだり、不法に投棄したりする行為が、汚染を別の場所に拡散させ、新たな環境問題を引き起こす極めて悪質な行為であるためです。汚染土壌の処理は、必ず許可を受けた専門業者に委託しなければなりません。

一方で、届出義務の違反や報告義務の違反にも、罰金や過料といった罰則が定められています。例えば、3,000㎡以上の土地の形質変更を行う際に、事前の届出を怠った場合や、有害物質使用特定施設を廃止したにもかかわらず調査結果の報告をしなかった場合などがこれに該当します。これらは手続き上の瑕疵と捉えられがちですが、法律が定める汚染発見の重要な「きっかけ」を機能させない行為であり、決して軽視できません。

さらに、これらの直接的な罰則に加えて、法人に対する両罰規定も存在します。これは、企業の従業員が業務に関して違反行為を行った場合、その行為者本人を罰するだけでなく、その企業(法人)に対しても罰金刑を科すというものです。例えば、従業員が汚染土壌の不法投棄を行った場合、本人には懲役刑や罰金刑が、そして会社には最大で1億円以下の罰金が科される可能性があります。

土壌汚染対策法に違反するリスクは、単なる罰金の支払いにとどまりません。 違反が公になれば、企業の社会的信用は大きく傷つき、ブランドイメージは低下します。金融機関からの融資が滞ったり、取引先との関係が悪化したりするなど、事業活動そのものに深刻な影響を及ぼす可能性があります。また、健康被害が発生した場合には、周辺住民から損害賠償を求める民事訴訟を起こされるリスクも考えられます。

これらの罰則規定は、土地所有者等に対して、法律の趣旨を正しく理解し、誠実に対応することを強く求めています。土壌汚染のリスクを「知らなかった」では済まされません。法令を遵守し、適切な管理と対策を行うことが、企業や個人が果たすべき社会的責任なのです。

土壌汚染対策法に関するよくある質問

土壌汚染対策法は専門的な内容を多く含むため、土地所有者や事業者の方々からさまざまな質問が寄せられます。特に、費用や責任の所在、自主的な対応の可否といった実務的な疑問は、多くの方が関心を持つところです。ここでは、そうした「よくある質問」の中から代表的なものを3つ取り上げ、分かりやすく回答します。

土壌汚染調査の費用はどれくらいかかる?

土壌汚染調査の費用は、土地の広さ、利用履歴、汚染の状況などによって大きく変動するため、「いくらです」と一概に金額を示すことは非常に困難です。しかし、調査のステップごとにおおよその目安を把握しておくことは可能です。

- ① 地歴調査:

- 費用の目安: 10万円~50万円程度

- 内容: 資料収集、聞き取り、報告書作成など、主にデスクワークと人件費が中心です。調査範囲や土地の履歴の複雑さによって変動しますが、比較的安価に実施できます。この段階で汚染のおそれがないと判断できれば、最もコストを抑えられます。

- ② 土壌汚染状況調査(概況調査):

- 費用の目安: 数十万円~数百万円程度

- 内容: 実際に現場で土壌ガスや土壌を採取し、分析機関で分析を行うため、費用は地歴調査よりも高くなります。費用を左右する主な要因は、調査対象面積、調査地点の数、分析する有害物質の種類と数です。例えば、1000㎡の土地で重金属の調査(10mメッシュで10地点)を行う場合、100万円前後が一つの目安となることがあります。

- ③ 詳細調査(汚染範囲確定調査):

- 費用の目安: 数百万円~数千万円以上

- 内容: 汚染の三次元的な範囲を特定するために、多数のボーリング調査と分析が必要になります。汚染が広範囲に及んでいたり、深くまで達していたりすると、調査地点が増え、費用は飛躍的に増加します。この段階では、汚染の広がり具合によって費用が大きく変わるため、見積もりが非常に難しくなります。

- ④ 措置(対策工事):

- 費用の目安: 数百万円~数億円以上

- 内容: 対策費用は、汚染の規模と選択する工法によって天と地ほどの差が出ます。比較的軽微な汚染で、盛土や舗装といった封じ込め措置で対応できる場合は数百万円程度で済むこともありますが、広範囲の土壌を掘削除去するようなケースでは、数億円規模の費用がかかることも珍しくありません。

重要なのは、初期段階である地歴調査を丁寧に行うことです。ここで汚染リスクを的確に絞り込むことができれば、その後の調査や対策を効率化し、結果的にトータルコストを抑制することにつながります。費用については、複数の指定調査機関から見積もりを取り、その内容を比較検討することをおすすめします。

調査や対策の費用は誰が負担するのか?

調査や対策にかかる費用の負担者については、土壌汚染対策法において明確な原則が定められています。

原則として、調査命令や措置命令の対象となるのは「その土地の所有者、管理者、または占有者」(土地所有者等)です。したがって、第一次的な費用負担の義務を負うのは、命令を受けた時点での土地所有者等となります。

例えば、土地を購入した後に調査命令が出された場合、費用を負担するのは、汚染の原因を作った前の所有者ではなく、現在の所有者ということになります。これは、土地の汚染リスクは土地そのものに付随するという考え方に基づいています。

ただし、法律には「原因者負担の原則」という考え方も盛り込まれています。土地の汚染が、他の誰かの行為によって引き起こされたことが明らかである場合、土地所有者等は、その汚染原因者に対して、調査や対策にかかった費用の全部または一部を請求することができます。

例えば、A社が操業していた工場跡地をB社が購入し、その後にA社の操業に起因する汚染が発覚した場合、調査・対策費用を負担したB社は、A社に対して費用負担を求めることが可能です。

しかし、汚染原因者を特定することは、現実には容易でないケースも多くあります。原因者がすでに倒産して存在しない場合や、複数の企業が関わっていて責任の所在が不明確な場合、あるいは原因が古すぎて証明が困難な場合などです。このような場合には、結局、現在の土地所有者等が費用を負担せざるを得ないことになります。

不動産取引においては、こうしたリスクを回避するために、売買契約書に「土壌汚染に関する瑕疵担保責任(契約不適合責任)」の条項を盛り込み、売主の責任範囲を明確にしておくことが一般的です。

自主的な調査はできる?

土壌汚染対策法で定められた調査義務が発生する3つのきっかけに該当しない場合でも、土地所有者等が自らの意思で土壌汚染調査を行うこと(自主調査)は可能であり、多くのケースで推奨されます。

自主調査が行われる主なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 不動産取引(売買・賃貸):

- 土地を売却する際に、買主に対して土地の安全性を証明し、取引を円滑に進めるために行われます。汚染の懸念がある土地では、自主調査を行ってクリーンな状態であることを確認しなければ、買い手がつかないことがほとんどです。これを「土壌汚染デューデリジェンス」と呼びます。

- M&A(企業の合併・買収):

- 企業を買収する際に、対象企業が所有する不動産(工場など)に土壌汚染という「隠れた負債」がないかを評価するために行われます。

- 企業のCSR(社会的責任)活動:

- 自社が所有する土地の環境リスクを自主的に把握し、管理するため。あるいは、周辺住民への配慮や企業イメージの向上のために実施されます。

- 土地の再開発や資金調達:

- 大規模な再開発プロジェクトに先立ち、事業計画の前提として汚染の有無を確認するため。また、金融機関から融資を受ける際の審査項目として、土壌汚染調査報告書の提出を求められることがあります。

自主調査を行うことには、多くのメリットがあります。

最大のメリットは、潜在的なリスクを早期に発見し、主体的に対応できることです。法的な命令を受けてから受動的に対応するのではなく、自社のタイミングと計画で調査・対策を進めることができます。これにより、予期せぬ事業計画の遅延や、急な資金調達の必要性を避けることが可能です。

また、自主調査によって土地の安全性が確認されれば、それは土地の資産価値を高めるポジティブな情報となり、売却や賃貸を有利に進めることができます。

自主調査であっても、その手順や方法は基本的に法に定められた調査(地歴調査→概況調査→詳細調査)に準拠して行うのが一般的です。信頼性の高い調査結果を得るためにも、法に基づく調査と同様に、環境大臣指定の「指定調査機関」に依頼することが推奨されます。

まとめ

本記事では、土壌汚染対策法について、その目的や背景、調査義務が発生するきっかけ、調査の手順、汚染発見後の対応、罰則に至るまで、包括的に解説してきました。

改めて重要なポイントを整理すると、以下のようになります。

- 土壌汚染対策法の目的: 土壌汚染の状況を把握し、それによる人の健康被害を防止することが最大の目的です。必ずしも全ての汚染を除去することではなく、リスク管理の考え方に基づき、人が汚染に接触する経路を遮断することを重視しています。

- 調査義務の発生: 調査義務は常に存在するわけではなく、①有害物質使用特定施設の廃止時、②3,000㎡以上の土地の形質変更時、③健康被害のおそれがある時、という3つの法的なきっかけによって発生します。

- 調査と対策のプロセス: 調査は「地歴調査」から始まり、「土壌汚染状況調査」「詳細調査」へと段階的に進められます。汚染が確認された場合は、「掘削除去」や「封じ込め」といった「措置」を講じる必要があります。

- 違反時のリスク: 法律に定められた義務を怠った場合、懲役刑や罰金刑といった厳しい罰則が科される可能性があり、企業の社会的信用にも深刻な影響を及ぼします。

- 費用の原則: 調査・対策の費用は、原則として現在の土地所有者等が負担しますが、汚染原因者が明らかな場合は、その原因者に費用を請求できる「原因者負担の原則」も定められています。

土壌汚染は、目に見えず、臭いもないため、そのリスクを実感しにくい問題です。しかし、一度顕在化すれば、人の健康、土地の資産価値、企業の存続そのものを揺るがしかねない、極めて重大な影響を及ぼします。もはや「知らなかった」では済まされない時代であり、土地に関わるすべての個人・企業にとって、土壌汚染対策法への理解は必須の知識といえるでしょう。

土地の所有者や管理者は、自らの土地の利用履歴に関心を持ち、潜在的なリスクを把握しておくことが重要です。不動産取引や開発を計画している事業者は、法的な義務を遵守することはもちろん、デューデリジェンスの一環として自主的な調査を積極的に活用し、リスクを事前に回避する姿勢が求められます。

土壌汚染対策は、単なるコストや規制ではなく、未来の世代へ安全で安心な環境を引き継ぐための重要な投資です。この法律を正しく理解し、適切に行動することが、私たち一人ひとりの、そして社会全体の持続的な発展につながっていくのです。もし土壌汚染に関して不安や疑問があれば、まずは指定調査機関などの専門家に相談することから始めてみましょう。