近年、ニュースや企業の報告書などで「ゼロエミッション」という言葉を目にする機会が急増しました。地球温暖化対策が世界の共通課題となる中、ゼロエミッションは国や自治体、そして企業の持続可能性を左右する重要なキーワードとなっています。

しかし、「カーボンニュートラルとは何が違うの?」「具体的に何をすればいいの?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、ゼロエミッションの基本的な意味から、注目される背景、国内外の動向、そして企業が取り組むメリットや具体的な方法まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。環境問題に関心のある方から、自社の経営戦略として脱炭素を検討しているビジネスパーソンまで、ゼロエミッションを深く理解するための一助となれば幸いです。

目次

ゼロエミッションとは

「ゼロエミッション(Zero Emission)」という言葉は、直訳すると「排出ゼロ」を意味します。しかし、この言葉が指す対象は、時代や文脈によって変化してきました。現在、一般的に使われる意味と、その言葉が生まれた当初の意味を理解することで、ゼロエミッションという概念をより深く把握できます。

もともとは「廃棄物ゼロ」を目指す考え方

ゼロエミッションという概念が最初に提唱されたのは、1994年のことです。国連大学が、ある産業から出る廃棄物(Waste)や副産物を、別の産業の資源として活用し、社会全体として最終的に埋め立て処分する廃棄物をゼロにすることを目指す「ゼロエミッション研究構想」を打ち出しました。これは、自然界の生態系(エコシステム)では、ある生物の排出物が別の生物の栄養源となるように、物質が循環していることに着想を得ています。

この考え方は「産業生態学(インダストリアル・エコロジー)」とも呼ばれ、従来の「作って、使って、捨てる」という一方通行の線形経済(リニアエコノミー)から脱却し、資源が循環する経済システムを構築しようとする試みです。

具体例を考えてみましょう。ある地域に複数の工場が集まる工業団地があるとします。

- A社のセメント工場から出る排熱を、隣接するB社の農園(温室)の暖房エネルギーとして供給する。

- C社の製紙工場で発生する汚泥を、A社のセメント工場で原料の一部として再利用する。

- D社の食品工場から出る食品残渣を、E社の施設で発酵させてバイオガスを生成し、工場の燃料や発電に利用する。

- ビールの製造過程で出る麦芽かすを、家畜の飼料やキノコの栽培用培地として活用する。

このように、一つの企業の「廃棄物」が、他の企業の「資源」となるようなネットワークを構築することで、地域全体で廃棄物の排出を限りなくゼロに近づけるのが、当初のゼロエミッションの考え方でした。この文脈での「エミッション」は、主に固形廃棄物や排水などの物質的な「廃棄」を指していました。この思想は、後のサーキュラーエコノミー(循環型経済)や3R(リデュース・リユース・リサイクル)の考え方の基礎にもなっています。

近年では「温室効果ガス排出ゼロ」の意味で使われる

21世紀に入り、地球温暖化問題が世界共通の喫緊の課題として認識されるようになると、「ゼロエミッション」という言葉が指す対象は大きく変化しました。現在、国際的な議論や企業の環境戦略で「ゼロエミッション」が使われる場合、その多くは二酸化炭素(CO2)をはじめとする温室効果ガス(Greenhouse Gas, GHG)の排出(Emission)を実質的にゼロにすることを意味します。

「実質的にゼロ」という点が重要です。これは「ネットゼロ(Net-Zero)」とも呼ばれ、完全に排出をゼロにする「グロスゼロ」とは区別されます。現代の経済活動において、温室効果ガスの排出を完全に無くすことは、技術的・経済的に極めて困難です。そこで、どうしても排出されてしまう温室効果ガスについて、その排出量と同量を大気中から「吸収」または「除去」することで、差し引きをゼロにするという考え方が主流となっています。

この「吸収・除去」の具体的な方法としては、以下のようなものが挙げられます。

- 森林吸収源: 植林や適切な森林管理によって、樹木が光合成でCO2を吸収する量を増やす。

- CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage): 発電所や工場の排ガスからCO2を分離・回収し、地中深くに貯留したり、コンクリートや化学製品などの原料として利用したりする技術。

- DAC(Direct Air Capture): 大気中から直接CO2を回収する技術。

つまり、現代におけるゼロエミッションとは、「温室効果ガスの人為的な排出量から、植林や技術による吸収・除去量を差し引いた合計がゼロになる状態」を指す言葉として定着しています。この意味でのゼロエミッションは、後述する「カーボンニュートラル」とほぼ同義で使われることが多く、地球温暖化対策の最終的なゴールとして、世界中の国や企業が目指す目標となっています。

このように、ゼロエミッションは「廃棄物ゼロ」から「温室効果ガス排出実質ゼロ」へと、その中心的な意味を時代と共に進化させてきたのです。

ゼロエミッションと似た言葉との違いを整理

ゼロエミッションの周辺には、「カーボンニュートラル」「脱炭素」など、似たような意味で使われる言葉が数多く存在します。これらの言葉は密接に関連していますが、それぞれに微妙なニュアンスの違いがあります。その違いを正確に理解することは、気候変動に関する議論や企業の取り組みを正しく把握する上で非常に重要です。

ここでは、ゼロエミッションと混同されがちな主要な用語を整理し、それぞれの意味と関係性を明らかにします。

| 用語 | 主な意味 | ゼロエミッションとの関係・違い |

|---|---|---|

| カーボンニュートラル | 温室効果ガスの「排出量」と「吸収・除去量」を均衡させる状態(ネットゼロ)。 | 近年の「ゼロエミッション」とほぼ同義。 ただし、ゼロエミッションは元々「廃棄物ゼロ」の意味も含む広範な概念。 |

| カーボンゼロ | 温室効果ガスの「排出量」そのものをゼロにすること(グロスゼロ)。 | 吸収・除去を考慮しないため、カーボンニュートラルよりもはるかに厳しい目標。 |

| カーボンネガティブ | 温室効果ガスの「吸収・除去量」が「排出量」を上回る状態。 | ゼロエミッション(ニュートラル)よりも一歩進んだ状態。 大気中のGHGを積極的に減らす。 |

| カーボンオフセット | 排出削減が困難な分を、他者の削減・吸収活動への投資で埋め合わせる考え方。 | ゼロエミッションを達成するための手段の一つ。 |

| カーボンリサイクル | 排出されたCO2を資源と捉え、再利用する技術や考え方。 | ゼロエミッションを達成するための技術的な手段の一つ。 CCUSの一部。 |

| 脱炭素 | 温室効果ガスの排出量を削減していくプロセスや社会システムへの転換全般。 | ゼロエミッションという「目標(ゴール)」に対し、そこに至るまでの「過程(プロセス)」や取り組みを指すことが多い。 |

| 3R | 廃棄物削減の3つの基本方針(リデュース、リユース、リサイクル)。 | 本来の「廃棄物ゼロ」のゼロエミッションと密接に関連。 GHG排出削減にも貢献する。 |

| サーキュラーエコノミー | 廃棄物を出さずに資源を循環させ続ける経済システム。 | 「廃棄物ゼロ」のゼロエミッションの考え方を経済システム全体に拡張した概念。 |

カーボンニュートラル

カーボンニュートラルは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林や森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味します。これは、前述した「近年の温室効果ガス排出ゼロを意味するゼロエミッション」と全く同じ概念です。

現在、日本政府が「2050年カーボンニュートラル宣言」を掲げているように、公式な政策目標として広く使われている言葉です。実務上、ゼロエミッションとカーボンニュートラルはほぼ同義語として扱って問題ありません。ただし、厳密には、ゼロエミッションが元来「廃棄物ゼロ」という広範な意味を持っていたのに対し、カーボンニュートラルは一貫して「温室効果ガスの排出実質ゼロ」に焦点を当てた言葉であるという背景の違いがあります。

カーボンゼロ

カーボンゼロは、温室効果ガスの排出量そのものを完全にゼロにする状態を指します。吸収や除去によって相殺する「ネットゼロ(実質ゼロ)」ではなく、排出自体をなくす「グロスゼロ」を目指す、非常に野心的な概念です。

例えば、全てのエネルギーを再生可能エネルギーで賄い、全ての産業プロセスでCO2を排出しない技術を確立し、輸送手段も全て非化石燃料化するなど、社会のあらゆる活動から排出源を根絶する必要があります。現状の技術レベルや経済システムでは、カーボンゼロの実現は極めて困難とされています。そのため、現実的な目標として、まずは吸収・除去を考慮に入れた「カーボンニュートラル(ゼロエミッション)」が目指されています。

カーボンネガティブ

カーボンネガティブは、温室効果ガスの排出量を、吸収・除去量が上回る状態を指します。つまり、経済活動を行いながら、差し引きで大気中の温室効果ガスを減少させるという、非常にポジティブな状態です。

ゼロエミッションやカーボンニュートラルが「これ以上、大気中の温室効果ガス濃度を増やさない」という現状維持(均衡)の目標であるのに対し、カーボンネガティブは「大気中の温室効果ガスを積極的に減らしていく」という、より進んだ目標です。マイクロソフト社などが2050年までのカーボンネガティブ達成を宣言しており、気候変動対策をリードする企業が次なる目標として掲げ始めています。実現には、DAC(直接空気回収)のような革新的な除去技術の大規模な社会実装が不可欠とされています。

カーボンオフセット

カーボンオフセットは、自社の努力だけでは削減しきれない温室効果ガス排出量を、他の場所で行われる排出削減・吸収プロジェクト(植林、再生可能エネルギー事業など)に投資することで創出された「クレジット」を購入し、埋め合わせる(オフセットする)という考え方です。

これは、ゼロエミッションを達成するための有効な「手段」の一つです。例えば、航空機の利用や、どうしても削減できない製造プロセスからの排出分を、クレジット購入によって相殺するといった形で活用されます。ただし、カーボンオフセットはあくまで補完的な措置であり、最優先すべきは自社での排出削減努力(省エネ、再エネ導入など)であるという点が国際的なコンセンサスとなっています。

カーボンリサイクル

カーボンリサイクルは、発電所や工場などから排出されるCO2を、ごみではなく「資源」として捉え、分離・回収し、様々な製品や燃料として再利用する技術や取り組みの総称です。

具体的には、CO2を原料としてコンクリート製品や化学品(プラスチック原料など)を製造したり、水素と反応させてメタンなどの合成燃料を生成したりする技術が含まれます。これは、CO2を大気放出せずに有効活用することで排出削減に貢献するものであり、ゼロエミッション達成に向けた重要な技術的選択肢の一つです。先に述べたCCUS(二酸化炭素の回収・利用・貯留)の「U(利用)」の部分に該当します。

脱炭素

脱炭素は、特定の状態(ゴール)を指す言葉というよりは、石油や石炭といった化石燃料への依存から脱却し、温室効果ガスの排出量が少ない社会システムへと転換していく一連のプロセスや活動全体を指す、より広範な言葉です。

「脱炭素社会の実現」や「脱炭素経営」といった使われ方をします。ゼロエミッションやカーボンニュートラルが目指すべき「山頂(ゴール)」だとすれば、脱炭素はそこへ至るための「登山(プロセス)」そのものと捉えると分かりやすいでしょう。省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入、電気自動車への転換など、排出量を減らすためのあらゆる取り組みが「脱炭素」に含まれます。

3R(リデュース・リユース・リサイクル)

3Rは、廃棄物の削減と資源の有効利用を目指す以下の3つの取り組みの頭文字を取ったものです。

- リデュース(Reduce): 廃棄物の発生を抑制する(例:簡易包装、詰め替え製品の利用)

- リユース(Reuse): 繰り返し使う(例:リターナブル瓶、修理して使う)

- リサイクル(Recycle): 資源として再生利用する(例:ペットボトルを繊維に再生)

これは、ゼロエミッションが本来持っていた「廃棄物ゼロ」の考え方と直接的に結びついています。廃棄物を減らすことは、その焼却や処理に伴うエネルギー消費、ひいては温室効果ガスの排出削減にも繋がるため、現代のゼロエミッション(GHG排出ゼロ)の文脈においても非常に重要な取り組みです。

サーキュラーエコノミー(循環型経済)

サーキュラーエコノミーは、従来の「作って、使って、捨てる」という線形経済(リニアエコノミー)に代わる新しい経済モデルです。製品の設計段階から廃棄物や汚染を出さないことを前提とし、使用後の製品や資源を可能な限り長く、高い価値を保ったまま経済圏内で循環させ続けることを目指します。

これは、3Rの考え方をさらに発展・深化させ、経済システム全体の変革を目指すものです。「廃棄物ゼロ」を理想とするゼロエミッションの考え方を、社会経済システムレベルで実現しようとする壮大なコンセプトと言えます。シェアリングサービスや、製品をサービスとして提供するビジネスモデル(PaaS)なども、サーキュラーエコノミーの重要な要素です。

ゼロエミッションが注目される理由

なぜ今、世界中の国や企業がこぞってゼロエミッションを目標に掲げ、その実現に向けて動き出しているのでしょうか。その背景には、単なる環境保護意識の高まりだけでなく、経済や社会の構造変化を伴う、より複合的で深刻な理由が存在します。

地球温暖化など環境問題の深刻化

ゼロエミッションが注目される最も根源的な理由は、地球温暖化をはじめとする気候変動の脅威が、もはや無視できないレベルにまで深刻化しているという現実です。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書では、人間の活動、特に化石燃料の燃焼による温室効果ガスの排出が、近年の気温上昇の主な原因であると科学的に断定されています。(参照:IPCC第6次評価報告書)

その影響は、すでに世界各地で顕在化しています。

- 異常気象の激甚化・頻発化: 過去に例を見ないような猛暑、熱波、集中豪雨による大規模な洪水、長期化する干ばつによる水不足や食糧危機、森林火災の増加などが、世界中で報告されています。

- 海面上昇: 氷河や氷床の融解、海水の熱膨張により、世界の平均海面水位は上昇を続けています。このまま温暖化が進行すれば、ツバルやモルディブのような島嶼国や、沿岸部の低地にある大都市(ヴェネツィア、マイアミ、大阪など)が水没の危機に瀕します。

- 生態系への影響: 気温や海水温の上昇は、サンゴの白化や高山植物の減少など、多くの生物の生息域を脅かし、生物多様性の喪失を加速させています。

これらの脅威は、人々の生命や財産を危険にさらし、経済活動にも甚大な被害をもたらします。ゼロエミッションは、こうした破局的な未来を回避し、地球の持続可能性を確保するために、科学が示す「待ったなし」の要請なのです。もはや理想論ではなく、人類の生存基盤を守るための必須課題として、世界的なコンセンサスが形成されています。

SDGs(持続可能な開発目標)への関心の高まり

2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs: Sustainable Development Goals)」も、ゼロエミッションへの関心を後押しする大きな要因です。SDGsは、「誰一人取り残さない」という理念のもと、2030年までに達成すべき17の国際目標を掲げています。

ゼロエミッションへの取り組みは、このSDGsの多くの目標と深く関連しています。

- 目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」: 化石燃料から再生可能エネルギーへの転換は、ゼロエミッションの根幹であり、この目標達成に直結します。

- 目標11「住み続けられるまちづくりを」: ゼロエミッション・ビークルの普及や、建物の省エネ化、廃棄物管理の改善は、持続可能な都市の実現に不可欠です。

- 目標12「つくる責任 つかう責任」: 3Rやサーキュラーエコノミーを推進し、資源の循環利用を高めることは、「廃棄物ゼロ」の観点からゼロエミッションに貢献します。

- 目標13「気候変動に具体的な対策を」: この目標は、まさにゼロエミッションが目指す核心そのものです。

企業にとって、SDGsへの貢献は、単なる社会貢献活動(CSR)に留まりません。企業の社会的責任として、事業活動を通じてSDGsの達成に貢献することが強く求められるようになっています。ゼロエミッションを目指すことは、企業がその責任を果たし、社会からの信頼を得るための具体的な行動として、極めて重要な意味を持つのです。

投資家や消費者からの評価の変化

近年の最も大きな変化として、投資家や消費者の価値観が大きく変わり、企業の環境への取り組みが、その企業の価値を直接的に左右するようになったことが挙げられます。

1. ESG投資の拡大

金融市場では、従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への配慮を投資判断に組み込む「ESG投資」が世界的な潮流となっています。2021年時点で、世界のESG投資額は35兆ドルを超え、全運用資産の3分の1以上を占めるまでに成長しました。(参照:Global Sustainable Investment Alliance “Global Sustainable Investment Review 2020”)

投資家たちは、気候変動が企業にもたらすリスクを厳しく評価しています。

- 移行リスク: 炭素税の導入や排出量取引制度などの規制強化、技術の変化、市場や評判の変化など、低炭素経済へ移行する過程で生じるリスク。

- 物理的リスク: 異常気象による工場やサプライチェーンの寸断など、気候変動の物理的な影響によって生じるリスク。

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)は、企業に対してこれらのリスクと機会に関する情報開示を推奨しており、多くの国の証券取引所が開示を義務化または推奨しています。ゼロエミッションへの取り組みは、これらのリスクに対応し、企業の長期的な収益性と安定性を投資家にアピールするための、もはや不可欠な経営戦略となっています。

2. エシカル消費の広がり

消費者側でも、製品やサービスの背景にあるストーリーや、企業の姿勢を重視する「エシカル消費(倫理的消費)」の考え方が広がっています。同じような製品であれば、環境に配慮した企業の製品を選びたい、環境破壊に加担するような企業の製品は買いたくない、と考える消費者が増えています。

特に、SNSの普及により、企業の環境に対する不誠実な対応は瞬く間に拡散され、ブランドイメージを大きく損なう「炎上」リスクとなります。逆に、真摯にゼロエミッションに取り組む姿勢は、消費者からの共感と支持を集め、強力なブランドロイヤルティの構築に繋がります。

このように、ゼロエミッションは、地球環境のためだけでなく、資金調達、人材獲得、製品販売といった企業の根幹をなす活動において、競争優位性を確保するための重要な要素として注目されているのです。

ゼロエミッション実現に向けた世界の動向

ゼロエミッションは、一企業や一国の努力だけで達成できるものではありません。地球規模の課題であるため、国際社会が連携して取り組むことが不可欠です。ここでは、世界のゼロエミッションに向けた動きを決定づけた「パリ協定」と、主要な国・地域の具体的な取り組みを見ていきましょう。

パリ協定

ゼロエミッションに向けた世界の潮流を語る上で、2015年に国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で採択された「パリ協定」は、歴史的な転換点となりました。これは、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みです。

パリ協定の主なポイントは以下の通りです。

- 世界共通の長期目標: 世界の平均気温上昇を、産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求することを目標としています。これは、科学的な知見に基づき、気候変動による壊滅的な影響を避けるために必要とされる水準です。

- 今世紀後半のネットゼロ目標: この気温目標を達成するため、今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出量と吸収源による除去量との間の均衡(=ネットゼロ、実質ゼロ)を達成することを目指しています。これが、世界全体でゼロエミッションを目指すことの国際的な合意の根拠となっています。

- 各国が決定する貢献(NDC): 途上国を含む全ての参加国が、自国の「排出削減目標」を「国が決定する貢献(Nationally Determined Contribution, NDC)」として策定し、5年ごとに国連に提出・更新することが義務付けられました。これにより、各国が主体的に削減努力を進める仕組みが作られました。

- グローバル・ストックテイク: 5年ごとに、世界全体の進捗状況を確認し、目標達成に向けた取り組みを強化するための仕組み(グローバル・ストックテイク)が設けられています。2023年に第1回が実施されました。

パリ協定は、先進国のみに排出削減義務を課した京都議定書とは異なり、途上国を含む全ての国が参加する普遍的な枠組みである点が画期的です。この協定により、「ゼロエミッション」は世界共通の揺るぎないゴールとして明確に位置づけられ、各国の政策や企業の戦略に大きな影響を与え続けています。

EU(欧州連合)の取り組み

EUは、気候変動対策において世界をリードする「ルールメーカー」としての役割を担っています。その野心的な政策は、他の国々やグローバル企業の戦略に大きな影響を与えています。

- 欧州グリーンディール: 2019年に発表されたEUの包括的な成長戦略です。単なる環境政策ではなく、2050年までに域内の温室効果ガス排出を実質ゼロ(気候中立)にすることを目標に、経済・社会システム全体を変革しようとするものです。

- Fit for 55: 欧州グリーンディールを実現するための中間目標として、2030年までにGHG排出量を1990年比で少なくとも55%削減することを目指す政策パッケージです。排出量取引制度(EU-ETS)の強化、再生可能エネルギーの導入目標引き上げ、省エネ基準の厳格化、自動車のCO2排出基準強化などが含まれています。

- 炭素国境調整メカニズム(CBAM): 「Fit for 55」の中でも特に注目されるのがCBAMです。これは、EU域外から鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、電力、水素などを輸入する際に、その製品の製造過程で排出された炭素量に応じて、EU域内の企業と同等の炭素価格の支払いを求める仕組みです。いわば「環境の関税」であり、EU域内の産業が厳しい環境規制によって国際競争力を失うこと(カーボンリーケージ)を防ぐと同時に、貿易相手国にも脱炭素化を促す強力なインセンティブとなります。2023年10月から移行期間が始まっており、EUと取引のある日本企業にも直接的な影響が及びます。

EUは、こうした強力な政策を通じて、ゼロエミッションを経済成長の機会と捉え、グリーン産業における国際競争力の確保を目指しています。

アメリカの取り組み

アメリカは、政権によって気候変動政策が大きく変動してきましたが、バイデン政権下で再び積極的な姿勢に転じています。

- パリ協定への復帰と野心的な目標: バイデン大統領は就任初日にパリ協定への復帰を宣言。2050年までのネットゼロ排出を目標に掲げるとともに、中間目標として2030年までに排出量を2005年比で50〜52%削減するという野心的なNDCを国連に提出しました。(参照:The White House)

- インフレ抑制法(IRA): 2022年に成立したこの法律は、その名称とは裏腹に、米国内のクリーンエネルギー(電気自動車、太陽光発電、風力発電、水素など)の生産と普及に対して、総額3,690億ドル(約50兆円以上)規模の巨額な税額控除や補助金を投じる内容となっています。国内で生産された部品を使用することなどが優遇措置の条件となっており、保護主義的な側面も指摘されていますが、アメリカ国内のグリーン産業への投資を強力に後押しし、世界のクリーンエネルギー市場における技術開発と価格競争を加速させる大きな要因となっています。

中国の取り組み

中国は、世界最大の温室効果ガス排出国であると同時に、再生可能エネルギー関連技術の分野で世界をリードする巨大プレイヤーでもあります。

- 「30・60目標」: 2020年に習近平国家主席が国連総会で、2030年までにCO2排出量をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラルを実現するという目標を表明しました。世界の排出量の約3割を占める中国が長期的な脱炭素目標を掲げたことは、国際社会に大きなインパクトを与えました。

- 圧倒的な再生可能エネルギー導入量: 中国は、太陽光パネルや風力タービンの生産において世界シェアの大部分を占めており、その導入量も他国を圧倒しています。国際エネルギー機関(IEA)によると、2023年に世界で新たに導入された再生可能エネルギー容量の約6割を中国が占めました。(参照:IEA “Renewables 2023”)

- 電気自動車(EV)市場のリーダー: 世界最大の自動車市場である中国は、政府の強力な後押しによりEVシフトが急速に進んでおり、世界のEV販売台数の半数以上を占めています。

国家主導の強力な産業政策により、世界の脱炭素化に不可欠な技術のサプライチェーンを中国が握っているという現実は、各国のエネルギー安全保障や経済戦略にも影響を及ぼしています。

ゼロエミッション実現に向けた日本の動向

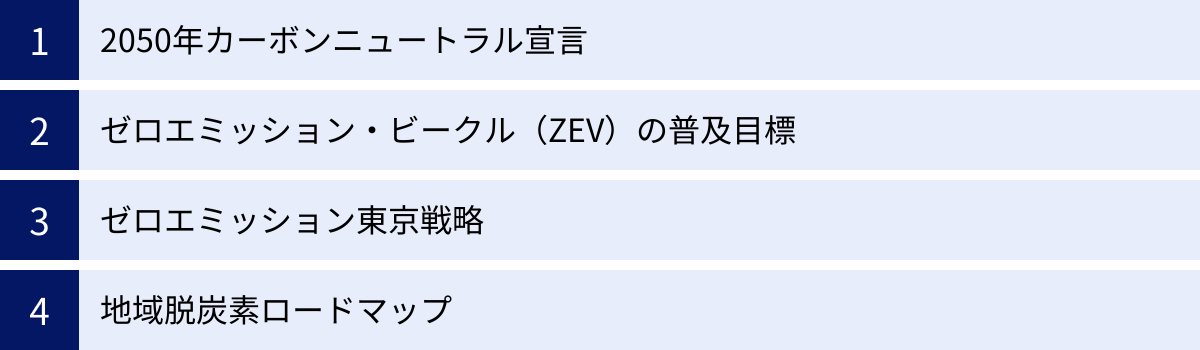

世界的なゼロエミッションへの潮流の中、日本もまた、その実現に向けた政策を大きく転換し、具体的な目標を掲げて動き出しています。ここでは、日本のゼロエミッションに関連する主要な政策や戦略を解説します。

2050年カーボンニュートラル宣言

日本の気候変動政策における最大の転換点となったのが、2020年10月の菅義偉(当時)内閣総理大臣による「2050年カーボンニュートラル宣言」です。この所信表明演説において、日本は「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを国内外に明確に宣言しました。

この宣言は、それまでの「今世紀後半のできるだけ早い時期」という曖昧な目標から、具体的な年限を定めた野心的な目標へと大きく踏み出すものでした。さらに、2021年4月には、中間目標として「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す。さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けていく」という目標も発表されました。

この高い目標を達成するための実行計画として策定されたのが「グリーン成長戦略」です。この戦略では、カーボンニュートラルへの挑戦を、「経済と環境の好循環」を生み出す成長の機会と捉え、産業政策とエネルギー政策の両面から強力に推進していく方針が示されています。具体的には、以下の14の重要分野が特定され、それぞれに野心的な目標設定、予算、税制、規制改革などの政策が総動員されています。

- エネルギー関連産業: 洋上風力、水素・アンモニア、次世代熱エネルギーなど

- 輸送・製造関連産業: 自動車・蓄電池、半導体・情報通信、船舶、物流・人流・土木インフラなど

- 家庭・オフィス関連産業: 住宅・建築物、資源循環、ライフスタイル関連産業など

この宣言と戦略により、日本のゼロエミッションへの取り組みは、一部の環境政策から、国全体の成長戦略の中核へと位置づけられることになりました。

ゼロエミッション・ビークル(ZEV)の普及目標

運輸部門は、日本のCO2排出量の約2割を占める主要な排出源であり、その中でも特に自動車からの排出削減が重要な課題となっています。この対策の柱となるのが、ゼロエミッション・ビークル(ZEV: Zero Emission Vehicle)の普及です。

ZEVとは、走行時にCO2などの排出ガスを一切出さない自動車のことを指し、具体的には以下の車両が含まれます。

- 電気自動車(EV): バッテリーに蓄えた電気でモーターを駆動して走行する。

- 燃料電池自動車(FCV): タンクに充填した水素と空気中の酸素を化学反応させて発電し、モーターを駆動する。排出するのは水のみ。

- プラグインハイブリッド自動車(PHEV): ガソリンエンジンとモーターの両方を搭載し、外部電源からの充電も可能。短距離であればEVとして走行できる。

日本政府は、グリーン成長戦略の中で「2035年までに、乗用車の新車販売で電動車100%を実現する」という目標を掲げています。ここでいう「電動車」には、ZEV(EV, FCV, PHEV)に加えて、ハイブリッド自動車(HV)も含まれる点に注意が必要ですが、ZEVが普及の主軸であることは間違いありません。

この目標達成のため、政府は以下のような多角的な支援策を講じています。

- 購入補助金: ZEVの購入者に対する補助金制度。

- インフラ整備: 全国の充電スタンドや水素ステーションの設置を加速させるための支援。

- 技術開発支援: 次世代蓄電池や高性能モーター、水素関連技術などの研究開発に対する支援。

自動車産業は日本の基幹産業であるため、このZEVシフトは、関連する多くの部品メーカーや素材メーカーを巻き込み、日本の産業構造全体に大きな変革をもたらすインパクトを持っています。

ゼロエミッション東京戦略

国だけでなく、地方自治体レベルでも先進的な取り組みが進んでいます。その代表例が、東京都が策定した「ゼロエミッション東京戦略」です。

東京都は、国の目標よりもさらに踏み込み、「2050年 CO2排出実質ゼロ」の実現を宣言しています。その中間目標として、「カーボンハーフ」を掲げ、2030年までに都内の温室効果ガス排出量を2000年比で50%削減することを目指しています。

この戦略の大きな特徴は、大都市の特性を踏まえた具体的な施策が盛り込まれている点です。特に注目を集めているのが、2025年4月から施行される、新築建物を対象とした太陽光発電設備の設置義務化です。これは、大手住宅メーカー等が供給する一定規模以上の新築建物に対して、太陽光パネルの設置を義務付けるもので、全国初の制度として大きな話題となりました。(参照:東京都環境局)

その他にも、

- 都内で販売される乗用車を2030年までに、二輪車を2035年までに100%非ガソリン化する目標。

- 食品ロス削減やプラスチック対策の強化。

- グリーン水素の利活用促進。

など、多岐にわたる施策が展開されています。日本の首都であり、最大の経済圏である東京都が率先してゼロエミッションに取り組むことは、他の自治体への波及効果も大きく、日本の脱炭素化を加速させる上で重要な役割を担っています。

地域脱炭素ロードマップ

国は、都市部だけでなく、日本全国津々浦々で脱炭素の動きを広げるため、「地域脱炭素ロードマップ」を策定しています。これは、地域の多様な特性を活かしながら、地方創生にも繋がる形で脱炭素を進めていくための工程表です。

このロードマップの中核的な取り組みが「脱炭素先行地域」の選定です。

- 目標: 2025年度までに少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」を選定し、これらの地域で2030年度までに民生部門(家庭・業務その他)の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを実現する。

- 手法: 地域の豊富な再生可能エネルギー(太陽光、風力、小水力、バイオマスなど)を最大限に活用し、徹底した省エネと組み合わせることで、エネルギーの地産地消モデルを構築する。

- 全国への展開: 先行地域で創出された多様な成功モデルやノウハウを、全国に展開していく(ドミノ効果)。

これまでに、北海道から沖縄まで、多くの市町村や複数の自治体が連携したエリアが「脱炭素先行地域」として選定されています。これにより、これまで脱炭素の動きが鈍かった地域においても、国の重点的な支援を受けながら、ゼロエミッションに向けた具体的なプロジェクトが動き出しています。

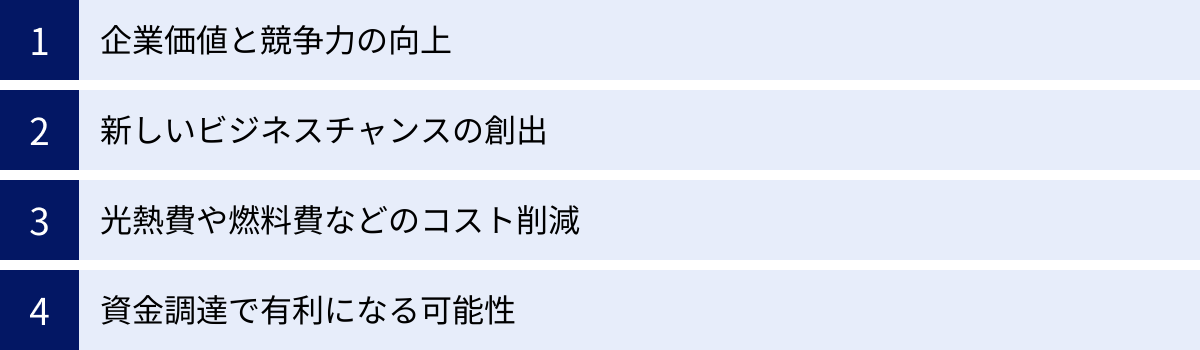

企業がゼロエミッションに取り組む4つのメリット

ゼロエミッションへの取り組みは、地球環境への貢献という側面だけでなく、企業経営そのものに多くのメリットをもたらします。もはやコストや負担ではなく、企業の持続的な成長と競争力強化のための重要な「投資」と捉えるべきです。ここでは、企業がゼロエミッションに取り組むことで得られる4つの主要なメリットを解説します。

① 企業価値と競争力の向上

ゼロエミッションへの取り組みは、企業のレピュテーション(評判)を高め、無形の資産である「企業価値」を大きく向上させます。

- ブランドイメージの向上: 環境問題への意識が高い消費者や顧客から「サステナブルな企業」として認識され、製品やサービスの選択において有利に働きます。特に、ミレニアル世代やZ世代といった若い世代は、企業の環境・社会への姿勢を重視する傾向が強く、将来の主要な顧客層や従業員候補から選ばれる企業になるためには、ゼロエミッションへの真摯な姿勢が不可欠です。

- サプライチェーンにおける優位性: Appleやウォルマート、トヨタ自動車といった世界のリーディングカンパニーは、自社だけでなく、サプライチェーン全体でのカーボンニュートラル達成を目標に掲げています。これらの企業と取引を続けるためには、自社もまた脱炭素化を進めていることが必須条件となりつつあります。ゼロエミッションに取り組むことで、こうしたグローバル企業のサプライヤーとして選定されやすくなり、ビジネスチャンスを維持・拡大できます。逆に、取り組みが遅れれば、取引から排除される「サプライチェーンからの脱落リスク」に直面します。

- リスク管理能力のアピール: 前述の通り、投資家は気候変動がもたらす「移行リスク」と「物理的リスク」を厳しく評価しています。ゼロエミッションに向けた具体的な目標と計画を開示することは、これらのリスクを企業が正しく認識し、適切に管理していることの証明となります。これにより、投資家からの信頼を獲得し、企業価値の安定・向上に繋がります。

② 新しいビジネスチャンスの創出

ゼロエミッションという社会全体の大きな目標は、新たな市場や需要を生み出し、企業にとって絶好のビジネスチャンスとなります。

- 環境配慮型製品・サービスの開発: 省エネルギー性能の高い家電製品、軽量で燃費向上に貢献する新素材、リサイクルしやすい製品設計、再生可能エネルギー関連サービスなど、脱炭素社会で求められる新しい製品やサービスを他社に先駆けて市場に投入することで、先行者利益を獲得できます。

- イノベーションの促進: 「CO2排出量を削減する」という制約は、これまでの常識や既存の事業プロセスを見直す強力な動機付けとなります。この課題解決の過程で、革新的な生産技術や、廃棄物を資源に変える新しいビジネスモデル、製品の所有から利用へと転換するサービス化(PaaS: Product as a Service)など、新たなイノベーションが生まれる土壌となります。

- サーキュラーエコノミー市場への参入: 廃棄物の再資源化事業や、製品の修理・アップグレードサービス、シェアリングプラットフォームの運営など、資源を循環させるサーキュラーエコノミー関連の市場は、今後大きな成長が見込まれます。ゼロエミッションの視点から自社の事業を見直すことで、これらの新市場への参入機会を見出すことができます。

③ 光熱費や燃料費などのコスト削減

ゼロエミッションへの取り組みは、長期的には企業のコスト構造を改善し、収益性の向上に直接的に貢献します。

- エネルギー効率の改善による光熱費削減: ゼロエミッションの第一歩は、徹底した省エネルギーです。工場の生産ラインの効率化、断熱性能の向上、照明のLED化、高効率な空調設備への更新などにより、エネルギー使用量そのものを削減できます。これは、日々の光熱費や燃料費の直接的な削減に繋がります。

- 再生可能エネルギー導入による電気料金の安定化: 自社の屋根や敷地内に太陽光発電設備を設置する「自家消費型太陽光発電」は、電力会社から購入する電力量を減らし、電気料金を大幅に削減できます。化石燃料価格の変動や再エネ賦課金の上昇など、将来の電気料金高騰リスクに対する有効なヘッジ手段ともなり、エネルギーコストの予測可能性を高め、安定した経営に貢献します。

- 廃棄物処理コストの削減: 3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進し、事業活動から出る廃棄物の量を減らせば、その収集運搬や処理にかかる費用を削減できます。また、炭素税や排出量取引制度が本格的に導入・強化されれば、CO2排出量自体がコストに直結するため、排出量を削減することが直接的なコスト削減に繋がる時代が目前に迫っています。

④ 資金調達で有利になる可能性

ゼロエミッションに積極的に取り組む企業は、金融市場からの資金調達において有利なポジションを築くことができます。

- ESG投資の呼び込み: 前述の通り、世界の投資マネーはESGを重視する企業へと向かっています。ゼロエミッションへの取り組みを積極的に情報開示することで、ESG評価の高い企業として、国内外の投資家からの資金流入が期待できます。

- サステナブルファイナンスの活用: 近年、企業の環境・社会への取り組みを支援するための新しい金融手法が急速に拡大しています。

- グリーンボンド: 調達した資金の使途を、再生可能エネルギー事業や省エネ建築など、環境改善効果のあるプロジェクトに限定して発行する債券。

- サステナビリティ・リンク・ローン/ボンド: 企業のサステナビリティ目標(例:CO2排出量〇%削減)の達成状況に応じて、金利などの融資・発行条件が変動する仕組み。目標を達成すれば、より有利な条件で資金を調達できます。

- 補助金・助成金の活用: 国や地方自治体は、企業のゼロエミッションへの取り組みを後押しするため、省エネ設備や再エネ設備の導入、技術開発などに対して、様々な補助金・助成金制度を用意しています。これらを有効に活用することで、初期投資の負担を大幅に軽減し、取り組みのハードルを下げることができます。

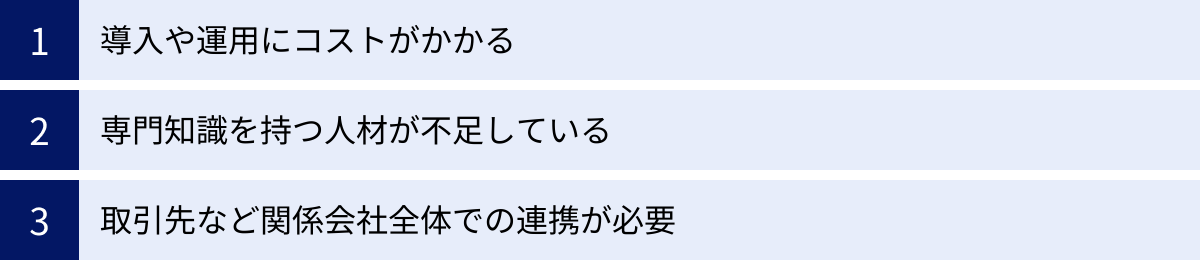

企業がゼロエミッションに取り組む際の課題

多くのメリットがある一方で、企業、特にリソースの限られる中小企業がゼロエミッションを実現するまでには、いくつかの現実的な課題や障壁が存在します。これらの課題を正しく認識し、対策を講じることが、取り組みを成功させる鍵となります。

導入や運用にコストがかかる

最も直接的で大きな課題は、やはりコスト面です。ゼロエミッションに向けた取り組みには、多額の初期投資や継続的な運用コストが必要となる場合があります。

- 高額な初期投資(イニシャルコスト):

- 再生可能エネルギー設備の導入: 自家消費型の太陽光発電システムやバイオマスボイラーなどを導入するには、数百万円から数億円規模の設備投資が必要となります。

- 省エネルギー設備の更新: 生産設備を高効率なものに入れ替えたり、建物全体の断熱改修を行ったりする場合も、相応の費用がかかります。

- システムの導入: GHG排出量を正確に算定・管理するためのクラウドサービスや、エネルギー使用量を監視するBEMS/FEMSといったシステムの導入にもコストが発生します。

これらの初期投資は、特に自己資金や融資枠に制約のある中小企業にとっては、経営を圧迫しかねない大きな負担となります。

- 継続的な運用コスト(ランニングコスト):

- 維持管理費用: 導入した設備の定期的なメンテナンスや、故障時の修理費用などが発生します。

- 専門サービス利用料: 排出量の算定や削減計画の策定を外部のコンサルタントに依頼する場合や、クラウドサービスの月額利用料などが継続的にかかります。

- 証書・クレジット購入費用: 自社での削減努力だけでは目標達成が難しい場合に、非化石証書やJ-クレジットなどを購入してオフセットするには、相応の費用が必要です。

これらのコストに対し、省エネによる光熱費削減や企業価値向上といったメリットが具体的に数値として現れるまでには時間がかかるため、短期的な収益を重視する経営判断のもとでは、投資に踏み切ることが難しいというジレンマがあります。

専門知識を持つ人材が不足している

ゼロエミッションへの取り組みは、非常に専門的で多岐にわたる知識を必要とします。しかし、多くの企業では、こうした知見を持つ人材が不足しているのが現状です。

- GHG排出量算定の複雑さ:

- 自社の燃料使用や電気使用による直接・間接的な排出(Scope1, 2)だけでなく、原材料の調達から製品の廃棄・リサイクルに至るまで、サプライチェーン全体の排出量(Scope3)を算定するには、複雑な計算方法や各種データベースの知識が必要です。

- GHGプロトコルなどの国際的な算定基準を正しく理解し、適用する必要があります。

- 多岐にわたる専門分野:

- 再生可能エネルギーの調達手法(自家消費、PPA、証書購入など)のメリット・デメリットを比較検討する知識。

- 省エネルギーに関する技術的な知見(どの設備を更新すれば最も効果的かなど)。

- TCFD、CDP、SBTiといった国際的なイニシアチブや情報開示の枠組みに関する知識。

- 国や自治体の補助金制度や法規制に関する最新情報の把握。

これらの専門知識を兼ね備えた人材は市場全体で不足しており、採用は容易ではありません。社内で育成するにも時間とコストがかかります。特に、専任の環境担当者を置く余裕のない中小企業では、通常業務と兼務でこれらの複雑な業務を担うことになり、担当者の負担が過大になるケースが少なくありません。

取引先など関係会社全体での連携が必要

ゼロエミッション、特にサプライチェーン全体での排出量削減(Scope3)を目指す場合、自社だけの努力では完結しません。原材料の供給元から製品の販売先、廃棄事業者まで、バリューチェーンに関わる全てのステークホルダーとの連携が不可欠となります。

- サプライヤーからのデータ収集の困難:

- Scope3排出量を算定するためには、各サプライヤーから、彼らの事業活動におけるエネルギー使用量や原材料に関するデータを提供してもらう必要があります。

- しかし、サプライヤー側(特に中小企業)が排出量を把握していなかったり、情報開示に協力的でなかったりするケースも多く、正確なデータの収集は非常に困難な作業です。

- 削減努力の要請と調整:

- 自社の目標達成のために、サプライヤーに対して排出削減への協力を要請する必要があります。しかし、一方的な要求は、力関係の濫用(下請けいじめ)と受け取られかねず、長年の取引関係を損なうリスクも伴います。

- サプライヤーの脱炭素化を支援するための勉強会開催やノウハウ提供など、伴走型の支援が求められますが、それには自社にも相応の体制とリソースが必要です。

- 業界横断的な連携の必要性:

- 製品の共同輸送による物流の効率化や、業界標準のリサイクルシステムの構築など、一社の努力では解決できない課題も多く、競合他社を含む業界全体での協調が求められる場面もあります。

このように、自社のコントロールが及ばない外部の組織を巻き込み、共通の目標に向かって足並みを揃えることは、非常に高度なコミュニケーションと調整能力を要する、大きな挑戦です。

ゼロエミッション実現に向けた企業の具体的な取り組み6選

ゼロエミッションという壮大な目標を前に、何から手をつければよいか分からないと感じる企業も多いでしょう。しかし、その実現に向けた道筋は、決して特別なものではありません。ここでは、企業が実践できる具体的な取り組みを6つのステップに分けて紹介します。これらは、できることから着実に進めていくことが重要です。

① 再生可能エネルギーへ切り替える

事業活動で消費する電力を、CO2を排出しない再生可能エネルギー(再エネ)由来のものに切り替えることは、ゼロエミッション達成に向けた最も効果的かつ重要な取り組みの一つです。企業の状況に応じて、様々な方法があります。

- 再エネ電力プランへの切り替え: 最も手軽に始められる方法です。現在契約している電力会社に問い合わせるか、新電力会社の中から、太陽光や風力、水力などで発電された電力の比率が高い「再エネ100%プラン」などを選択し、契約を切り替えます。工事などは不要で、比較的短期間でCO2排出量を削減できます。

- 再生可能エネルギー証書の購入:

- 非化石証書: 石油や石炭などの化石燃料以外で発電された電気の「非化石価値」を証書化したもの。

- グリーン電力証書: 再エネで発電された電気の「環境付加価値」を証書化したもの。

- J-クレジット: 省エネ設備の導入や森林管理などによるCO2排出削減・吸収量を国が認証したもの。

これらの証書やクレジットを購入することで、自社が使用した電力が実質的に再エネ由来であるとみなされ、CO2排出量の削減に繋がります。

- コーポレートPPA(電力購入契約): 再エネ発電事業者と長期(10年〜20年)の電力購入契約を直接結ぶ方法です。発電所から送電網を介して電力を受け取る「オフサイトPPA」や、自社の敷地内に事業者が設備を設置・所有する「オンサイトPPA」などがあります。長期的に安定した価格で再エネを調達できるメリットがありますが、契約内容が複雑なため専門的な知見が必要です。

- 自家発電・自家消費(オンサイト発電): 自社の工場の屋根や遊休地などに太陽光発電設備を設置し、発電した電力を自社で消費する方法です。初期投資はかかりますが、長期的に見れば電気料金の削減効果が最も大きく、災害時の非常用電源としても活用できます。近年は、初期投資ゼロで導入できるリースやPPAモデルも普及しています。

② 省エネルギー対策を徹底する

再生可能エネルギーを導入する前に、まずはエネルギーの無駄をなくし、使用量そのものを減らす「省エネルギー」を徹底することが基本です。コスト削減に直結するため、取り組みやすい施策も多く含まれます。

- エネルギー使用状況の「見える化」: BEMS(ビル・エネルギー・マネジメント・システム)やFEMS(工場エネルギー・マネジメント・システム)を導入し、拠点ごと、設備ごと、時間帯ごとのエネルギー使用量を詳細に把握します。どこに無駄があるのかを特定することが、効果的な対策の第一歩です。

- 高効率設備への更新:

- 照明: 蛍光灯や水銀灯を、消費電力が少なく長寿命なLED照明に交換する。

- 空調: 10年以上前の古いエアコンを高効率な最新機種に更新する。

- 生産設備: インバーター付きのコンプレッサーや高効率なモーター、最新のボイラーなどに入れ替える。

- 建物の断熱性能の向上: 窓を二重窓や複層ガラスに交換する、屋根や壁に断熱材を追加施工するなど、建物の断熱性を高めることで、冷暖房のエネルギー効率が大幅に向上します。

- 運用改善と従業員の意識向上: パソコンの省電力設定の徹底、昼休みの完全消灯、クールビズ・ウォームビズの推進、こまめな空調温度の調整など、従業員一人ひとりが参加できる省エネ活動をルール化し、定着させることが重要です。

③ 3Rを推進し廃棄物を削減する

ゼロエミッションの原点である「廃棄物ゼロ」の考え方に基づき、3R(リデュース、リユース、リサイクル)を徹底することも重要です。廃棄物の処理にはエネルギーが必要であり、その削減はCO2排出削減にも繋がります。

- リデュース(発生抑制):

- 製造プロセスの歩留まりを改善し、原材料のロスを削減する。

- 社内会議のペーパーレス化を徹底する。

- 製品の過剰な包装を見直し、簡易包装に切り替える。

- リユース(再使用):

- 製品輸送時の段ボールを、繰り返し使えるプラスチック製の通い箱に変更する。

- 修理して長く使える製品設計を心がけ、修理サービスや交換部品を提供する。

- 事務用品や什器などを安易に廃棄せず、再利用する仕組みを作る。

- リサイクル(再生利用):

- オフィスや工場でのごみの分別を徹底し、リサイクル率を高める。

- 製造過程で出る端材や不良品を、別の製品の原料として再利用する(マテリアルリサイクル)。

- 食品残渣や汚泥などを発酵させ、バイオガスとしてエネルギー回収する(サーマルリサイクル)。

④ サプライチェーン全体で排出量削減に取り組む

自社の排出量(Scope1, 2)だけでなく、サプライチェーン全体の排出量(Scope3)の削減に取り組むことは、今日のゼロエミッション経営において不可欠です。

- Scope3排出量の算定と把握: まずは、自社のサプライチェーンがどこからどれだけのCO2を排出しているのかを把握することから始めます。専門の算定ツールを活用したり、コンサルタントの支援を受けたりしながら、「ホットスポット(排出量の多い領域)」を特定します。

- サプライヤーエンゲージメント: 排出量の多い主要なサプライヤーに対し、自社のゼロエミッション方針を丁寧に説明し、排出量データの提供や削減への協力を依頼します。一方的な要求ではなく、勉強会の開催や省エネ診断の支援など、サプライヤーの取り組みを後押しする「伴走型」のアプローチが成功の鍵です。

- 環境配慮調達(グリーン購入): 原材料や部品、事務用品などを購入する際に、価格や品質だけでなく、製品のカーボンフットプリント(製品のライフサイクル全体でのCO2排出量)や、サプライヤー企業の環境への取り組み姿勢を評価基準に加えます。

- 物流の効率化: 複数のサプライヤーからの納品をまとめる共同配送や、トラックの積載率向上、輸送ルートの最適化などにより、輸送に伴うCO2排出量を削減します。

⑤ CCUS(二酸化炭素の回収・利用・貯留)技術を導入する

CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)は、排出削減が極めて困難な産業にとって、ゼロエミッション達成の切り札となりうる技術です。

- 技術の概要:

- 回収(Capture): セメント工場や製鉄所、火力発電所などの大規模な排出源から、CO2だけを効率的に分離・回収する。

- 利用(Utilization): 回収したCO2を、コンクリート製品の硬化促進、プラスチックや化学品の原料、藻類の培養、合成燃料の製造などに有効利用する(カーボンリサイクル)。

- 貯留(Storage): 回収したCO2を、枯渇した油田・ガス田や、地中深くの帯水層など、長期間安定して閉じ込めておける地層に圧入して貯留する。

CCUSはまだ開発途上の技術が多く、高コストであることが課題ですが、セメント、鉄鋼、化学といった、製造プロセス自体からCO2が排出される「ハード・トゥ・アベイト(削減困難)」産業においては、不可欠な技術と位置づけられています。国も実証実験などに多額の予算を投じており、今後の技術革新とコストダウンが期待されます。

⑥ 環境に配慮した製品やサービスを開発する

自社の事業活動における排出量を削減するだけでなく、市場に提供する製品やサービスそのものを、社会のゼロエミッションに貢献するものへと変革していくことも、企業の重要な役割です。

- ライフサイクルアセスメント(LCA)の実施: 製品の原料調達から製造、使用、輸送、廃棄・リサイクルまでの全段階(ライフサイクル)における環境負荷を定量的に評価します。これにより、どの段階で最もCO2が排出されているかを特定し、効果的な改善策を打つことができます。

- サステナブルな素材の採用: 石油由来のバージンプラスチックの代わりに、リサイクルプラスチックや、植物由来のバイオマスプラスチック、軽量で高強度な新素材などを積極的に採用します。

- 製品の長寿命化と修理可能性の向上: 「作って、使って、捨てる」モデルから脱却し、丈夫で長く使える製品を設計します。また、消費者が自分で簡単に修理できるような設計にしたり、修理サービスや交換部品を安価で提供したりすることで、製品の寿命を延ばし、廃棄物を削減します。

- ビジネスモデルのサービス化: 製品を「モノ」として売り切るのではなく、月額料金などで「機能」や「サービス」として提供するビジネスモデル(PaaSなど)へ転換します。これにより、企業は製品の所有権を持ち続けるため、メンテナンスや回収・リサイクルまで責任を持つインセンティブが働き、資源の効率的な利用が促進されます。

ゼロエミッション推進に役立つツール・サービス

ゼロエミッションに向けた第一歩は、自社のCO2排出量を正確に「見える化」することです。しかし、その算定は複雑で手間がかかります。近年、このプロセスを効率化し、専門知識がなくても取り組みを始められるように支援する、優れたクラウドサービスが登場しています。ここでは代表的な3つのツールを紹介します。

e-dash

「e-dash」は、三井物産株式会社が提供するCO2排出量可視化プラットフォームです。特に、これから脱炭素に取り組む企業や、専門部署がない中小企業でも使いやすいように設計されているのが特徴です。

- 主な特徴・機能:

- 簡単なデータ連携: 電力会社やガス会社などから毎月届く請求書(PDFや画像)をアップロードするだけで、AI-OCRが数値を読み取り、Scope1(直接排出)とScope2(間接排出)のCO2排出量を自動で算定・可視化します。手入力の手間を大幅に削減できます。

- 直感的なダッシュボード: 拠点ごと、月ごと、エネルギー種別ごとの排出量をグラフで分かりやすく表示。全社や拠点単位での排出量の推移を一目で把握できます。

- 目標管理とレポート出力: 削減目標を設定し、進捗状況を管理する機能や、対外的な報告に使えるレポートを簡単に出力する機能も備わっています。

- 削減ソリューションの提供: プラットフォーム上で、省エネや再エネ導入など、具体的な削減策に関する情報提供や、専門事業者とのマッチング支援も行っています。

手軽に第一歩を踏み出したい、まずは自社の現状を把握したいという企業におすすめのツールです。(参照:e-dash 公式サイト)

Asuene

「Asuene」は、アスエネ株式会社が提供する、CO2排出量の可視化から削減、報告までをワンストップで支援するクラウドサービスです。サプライチェーン全体での排出量管理や、国際的な情報開示への対応など、より高度なニーズにも応えられる機能を備えています。

- 主な特徴・機能:

- Scope1, 2, 3の算定に対応: 自社の排出量だけでなく、サプライチェーン全体の排出量であるScope3の算定にも幅広く対応しています。製品カテゴリごとの算定や、サプライヤーからのデータ収集を支援する機能も充実しています。

- AI-OCRによるデータ入力の自動化: e-dashと同様に、請求書などをアップロードするだけでデータ入力を自動化でき、担当者の作業負荷を軽減します。

- 削減ソリューションの提案: 可視化されたデータに基づき、企業の状況に合わせた具体的な削減策(省エネ、再エネ調達、クレジット購入など)を提案し、実行までをサポートします。

- 各種報告イニシアチブへの対応: TCFDやCDP、SBTといった国際的な報告フレームワークに準拠したレポート作成を支援する機能があり、投資家や取引先への情報開示を円滑に行えます。

サプライチェーン全体での脱炭素を目指す企業や、本格的なESG情報開示に取り組みたい企業に適した、包括的なサービスです。(参照:Asuene 公式サイト)

Zeroboard

「Zeroboard」は、株式会社Zeroboardが提供するGHG(温室効果ガス)排出量算定・可視化クラウドサービスです。GHGプロトコルなどの国際基準に厳密に準拠した精度の高い算定が可能で、特に大企業やグローバルに事業展開する企業からの信頼が厚いツールです。

- 主な特徴・機能:

- 精度の高い算定ロジック: GHGプロトコルの基準に則った詳細な算定ロジックを搭載しており、信頼性の高い排出量データを得ることができます。Scope1, 2, 3の全カテゴリに対応しています。

- 製品・サービスごとのLCA算定機能: 製品やサービスごとのカーボンフットプリント(ライフサイクル全体でのGHG排出量)を算定する機能が充実しています。これにより、環境配慮型製品の開発や、顧客への環境価値の訴求に活用できます。

- サプライヤー連携機能: サプライヤーをプラットフォームに招待し、データ連携やコミュニケーションを円滑に行う機能が備わっており、サプライチェーン全体の排出量管理を効率化します。

- 国際イニシアチブへの高度な対応: CDP質問書への回答支援や、TCFDに準拠した気候変動リスク・機会のシナリオ分析など、高度な情報開示要求に対応するための機能を提供しています。

グローバル基準での厳密な排出量管理や、製品単位での環境価値の可視化を求める企業にとって、非常に強力なツールとなります。(参照:Zeroboard 公式サイト)

まとめ

本記事では、「ゼロエミッション」という言葉が持つ本来の意味から、現代における中心的な意味、そして、なぜ今それが世界的な重要課題となっているのかを、多角的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- ゼロエミッションの意味の変遷: もともとは国連大学が提唱した「産業廃棄物ゼロ」を目指す概念だったが、地球温暖化問題の深刻化に伴い、現在では主に「温室効果ガス(GHG)排出量を実質ゼロにする(カーボンニュートラル)」という意味で使われている。

- 注目される背景: 異常気象の激甚化といった環境問題の深刻化はもちろん、SDGsへの関心の高まりや、ESG投資の拡大、消費者の意識変化といった経済・社会的な要因が、ゼロエミッションへの取り組みを加速させている。

- 世界と日本の動向: パリ協定を国際的な枠組みの基礎とし、EU、アメリカ、中国などが野心的な目標と政策を打ち出している。日本も「2050年カーボンニュートラル宣言」を掲げ、グリーン成長戦略のもとで国を挙げた取り組みを進めている。

- 企業にとっての重要性: ゼロエミッションは、もはや単なる環境貢献活動ではない。企業価値や競争力の向上、新たなビジネスチャンスの創出、コスト削減、有利な資金調達など、多くのメリットをもたらす企業の持続的成長に不可欠な経営戦略である。

- 課題と具体的な取り組み: コストや人材不足といった課題はあるものの、再生可能エネルギーへの切り替え、徹底した省エネ、3Rの推進といった身近なところからでも取り組みは始められる。将来的には、サプライチェーン全体や製品・サービスの変革へと繋げていくことが重要となる。

ゼロエミッション社会の実現は、一朝一夕に達成できる容易な道のりではありません。しかし、その挑戦は、気候変動という人類共通の危機を回避するためだけでなく、よりクリーンで、より公平で、より強靭な新しい経済社会を築くための、未来への投資でもあります。

企業にとっては、この大きな変革の波を脅威と捉えるか、機会と捉えるかで、未来は大きく変わるでしょう。自社の現状を正しく把握し、できることから着実に一歩を踏み出すこと。ゼロエミッションへの道のりは挑戦的ですが、それは未来の社会と自社の競争力を築くための、確かな一歩となるはずです。