私たちの暮らしは、食品や日用品など、様々な「容器」や「包装」に包まれた商品によって支えられています。買い物を終え、中身を使えば、これらの容器や包装は「ごみ」となります。この、日々大量に発生する容器包装ごみを、単なる廃棄物ではなく貴重な資源として再生させるために、日本には「容器包装リサイクル法」という重要な法律があります。

しかし、「なんとなく分別はしているけれど、法律の詳しい内容は知らない」「なぜこんなに細かく分ける必要があるの?」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、容器包装リサイクル法の基本的な考え方から、対象となる品目の具体的な見分け方、法律で定められた消費者・市町村・事業者の役割、そして私たちが今日から実践できる分別のポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

この記事を読めば、容器包装リサイクル法の全体像が理解でき、日々の分別行動が私たちの社会や環境にどのように貢献しているのかを深く知ることができます。ぜひ最後までご覧いただき、持続可能な社会の実現に向けた一歩を共に踏み出しましょう。

目次

容器包装リサイクル法とは

容器包装リサイクル法は、私たちの消費生活に欠かせない「容器」や「包装」をリサイクルするための仕組みを定めた法律です。正式名称を「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」といい、一般的には「容リ法」という略称で呼ばれることもあります。この法律は、ごみの減量と資源の有効活用を目的として1995年に制定され、段階的に対象品目を拡大しながら、現在の私たちの生活に深く根付いています。

この法律が作られた背景には、1990年代の深刻なごみ問題がありました。経済成長とともに使い捨て文化が広がり、家庭から出るごみの量が増加し続けた結果、ごみを埋め立てる最終処分場の残余年数が逼迫するという危機的な状況に直面していました。特に、家庭ごみの体積の約6割(重量の約2~3割)を占める容器包装廃棄物をどう処理するかが、喫緊の課題となっていたのです。(参照:環境省)

そこで、従来のように単純に焼却・埋立処分するのではなく、これらを「資源」として捉え、循環させていく社会システムを構築するために、容器包装リサイクル法が制定されました。この法律の最大の特徴は、ごみ問題の解決を特定の誰かに押し付けるのではなく、「消費者」「市町村」「事業者」という3者がそれぞれの役割を公平に分担するという考え方に基づいている点です。この協力体制によって、持続可能なリサイクルループを社会全体で実現することを目指しています。

容器包装リサイクル法の目的

容器包装リサイクル法の根本的な目的は、ごみの排出を抑制し、分別収集を徹底し、廃棄物を資源として有効利用することで、「循環型社会」を形成することにあります。循環型社会とは、天然資源の消費を抑え、環境への負荷をできる限り少なくした社会のことです。この目的を達成するために、法律は具体的な仕組みを定めています。

まず、大前提となるのが「3R」の考え方です。

- リデュース(Reduce): ごみの発生を抑制すること(例:マイバッグの利用、過剰包装を断る)

- リユース(Reuse): 繰り返し使うこと(例:リターナブルびん、詰め替え商品の利用)

- リサイクル(Recycle): 資源として再生利用すること(例:ペットボトルを繊維に再生)

容器包装リサイクル法は、この中でも特に「リサイクル」の仕組みを社会に定着させることに主眼を置いています。具体的には、消費者が家庭で容器包装をきちんと「分別」し、市町村がそれを「収集」し、商品を提供している事業者がその費用を負担して「リサイクル(再商品化)」するという、一連の役割分担を明確に定めています。

この法律が機能する以前は、容器包装ごみの処理責任は主に市町村が負っていました。しかし、増え続けるごみに対して、市町村だけの力では限界がありました。そこで、容器や包装を製造したり、それを使って商品を販売したりする「事業者」にも、リサイクルの責任とコストを負担してもらう仕組みが作られました。これにより、事業者は単に製品を作るだけでなく、使用後のことまで考えた製品設計(環境配慮設計)を行うインセンティブが働くようになります。

また、私たち「消費者」も、この仕組みの重要な担い手です。私たちが日々行う「分別排出」という行動がなければ、リサイクルの仕組みは成り立ちません。汚れたままの容器や異物が混入した状態では、質の高いリサイクルは困難です。消費者が正しく分別し、きれいな状態で排出することが、リサイクルプロセス全体の効率と品質を左右する、まさに最初の重要なステップなのです。

このように、容器包装リサイクル法は、単にごみを分別するためのルールを定めたものではありません。それは、ごみ問題を社会全体の課題として捉え、消費者、市町村、事業者がそれぞれの立場で責任を果たすことで、限りある資源を未来に引き継いでいくための社会的な約束事であると言えるでしょう。

容器包装リサイクル法の対象

容器包装リサイクル法が対象とするのは、商品を入れたり包んだりしている「容器」や「包装」のうち、商品が消費されたり、商品と分離された際に不要になるものです。スーパーやコンビニで商品を購入した際に、中身を使った後にごみとして残るものが、これに該当します。この法律を正しく理解し、実践するためには、何が対象で、何が対象外なのかを正確に知ることが非常に重要です。

ここでは、対象となる容器包装の具体例と、逆に対象外となるもの、そしてリサイクルの義務を負う「特定事業者」について詳しく見ていきましょう。

対象となる「容器」と「包装」の具体例

対象となる容器包装には、材質ごとに識別表示マークが付けられていることが多く、これが分別する際の大きな目印になります。以下に、主な対象品目とその具体例をまとめます。

| 品目分類 | 具体例 | 識別表示マーク |

|---|---|---|

| プラスチック製容器包装 | ペットボトルのキャップ・ラベル、食品トレイ、シャンプー・洗剤のボトル、カップ麺の容器、お菓子の袋、レジ袋など | プラマーク |

| 紙製容器包装 | お菓子の紙箱、ティッシュの箱、包装紙、紙袋、牛乳パック以外の飲料用紙パック(内側にアルミが貼られていないもの)など | 紙マーク |

| ペットボトル | 飲料、酒類、特定調味料(醤油、みりん風調味料など)が入っていたペットボトル本体 | PETボトルマーク |

| ガラスびん | 飲料、食品、調味料などが入っていたガラス製のびん | (マークなし) |

| スチール缶・アルミ缶 | 飲料や食品の缶詰など | スチールマーク、アルミマーク |

| 紙パック | 飲料用の紙パックで、内側にアルミが貼られているもの | 紙パックマーク |

| 段ボール | 商品の輸送・保護に使われる段ボール箱 | 段ボールマーク |

プラスチック製容器包装

「プラマーク」が付いているものが対象です。これは非常に範囲が広く、私たちの生活の中で最も多く排出される容器包装の一つです。

- ボトル類: シャンプー、リンス、液体洗剤、ソースなどのボトル

- カップ・パック類: カップ麺、ヨーグルト、プリン、豆腐、卵などの容器

- トレイ類: 肉や魚、惣菜、お弁当などが入っているトレイ

- 袋・フィルム類: お菓子やパンの袋、レジ袋、野菜の包装フィルム、商品の外側を覆うシュリンクフィルム

- その他: ペットボトルのキャップやラベル、発泡スチロール製の緩衝材など

注意点として、プラスチック製品であっても、「容器」や「包装」でないものは対象外です。例えば、プラスチック製のバケツ、おもちゃ、文房具(クリアファイルなど)、CDケースなどは、この法律の対象ではなく、自治体のルールに従って「プラスチックごみ」や「不燃ごみ」として分別する必要があります。

紙製容器包装

「紙マーク」が付いているものが対象です。こちらも多岐にわたります。

- 箱類: お菓子、ティッシュペーパー、たばこなどの紙箱

- 包装紙・紙袋: デパートの包装紙や、買い物をした際の紙袋

- 台紙: 商品を固定している厚紙(ブリスターパックの台紙など)

- 紙製カップ: アイスクリームやヨーグルトの紙カップ

新聞紙、雑誌、チラシ、段ボール、飲料用紙パックは、それぞれ独自の回収ルートが確立されているため、「紙製容器包装」には含まれません。また、ピザの箱など油で汚れた紙や、防水加工された紙コップ、写真、感熱紙などはリサイクルが困難なため、対象外となる場合があります。

ペットボトル

「PETボトルマーク」が付いている、飲料、酒類、特定調味料(醤油、みりん、食酢、ノンオイルドレッシングなど)用のボトル本体が対象です。ペットボトルは非常にリサイクル率の高い優等生ですが、そのためには正しい分別が不可欠です。

- 必ずキャップとラベルを外してください。 これらは多くの場合、ペットボトル本体(PET樹脂)とは異なる種類のプラスチック(キャップはPP、ラベルはPSやPEなど)で作られているため、一緒にリサイクルできません。

- 中を軽くすすぎ、汚れを落としてから排出します。

- 油を含むドレッシングや食用油のボトル、洗剤やシャンプーのボトルは、同じペット樹脂でも洗浄が困難なため、ペットボトル回収の対象外となり、「プラスチック製容器包装」として分別します。

ガラスびん

ガラスびんは、色によってリサイクル方法が異なるため、「無色透明」「茶色」「その他の色」の3種類に分けて回収されるのが一般的です。

- 対象となるのは、飲料、食品、調味料、医薬品(飲み薬)などが入っていたびんです。

- 化粧品のびん(乳白色のものなど)、耐熱ガラス製品(哺乳瓶、調理器具)、クリスタルガラス、電球、蛍光灯、ガラス製の食器などは、溶ける温度が違うなどの理由でリサイクルの妨げになるため、対象外です。

- 金属製のキャップは必ず外し、自治体のルールに従って分別してください。

スチール缶・アルミ缶

識別マークでスチールかアルミかを見分けられますが、多くの自治体では一緒に「缶」として回収しています。

- 飲料や缶詰の缶が主な対象です。

- 中身を空にして、軽くすすいでから出します。

- スプレー缶やカセットボンベは、中身を完全に使い切り、火の気のない風通しの良い屋外でガスを抜いてから排出してください。穴開けの要否は自治体によってルールが異なるため、必ず確認が必要です。

紙パック

内側にアルミが貼られていない、牛乳パックなどの飲料用紙パックが対象です。スーパーの店頭などで拠点回収されていることが多く、分別することでトイレットペーパーなどに生まれ変わります。

- 中をすすいで、切り開いて乾かしてからまとめます。

- 内側が銀色(アルミコーティング)の酒パックやジュースのパックは、このカテゴリーではなく「紙製容器包装」または「可燃ごみ」扱いとなることが多いです。

段ボール

商品の輸送に使われた段ボール箱が対象です。通販で買い物をした際に出るものが代表例です。

- 粘着テープや送り状、留め具(ホチキスの針など)はできるだけ取り除いてください。

- 折りたたんで、ひもで十字に縛って出すのが一般的です。

対象外となるもの

一方で、容器包装リサイクル法の対象とならないものも明確に定められています。これらを混ぜてしまうとリサイクルの品質を著しく低下させる原因となるため、注意が必要です。

- 商品そのもの: クリアファイル、おもちゃ、プラスチック製ハンガーなど、それ自体が商品であるもの。

- 中身と一体となっているもの: 薬の錠剤が入っているPTP(Press Through Pack)シート、商品の試供品が入った小袋など。

- 容器包装の定義に当てはまらないもの: クリーニングの袋(役務の提供に使われるため)、CDやDVDのケース(商品の一部と見なされるため)、家庭で使うラップやアルミホイル。

- 著しく汚れているもの: 中身が残っていたり、油汚れがひどく、洗っても落ちないもの。これらは無理にリサイクルに出さず、自治体の指示に従い「可燃ごみ」などとして排出します。

- 危険物: 注射針などの医療系廃棄物、ライター、電池などは絶対に入れないでください。

対象となる事業者(特定事業者)

容器包装リサイクル法では、リサイクルの義務を負う事業者を「特定事業者」と定めています。これに該当するのは、主に以下の2種類の事業者です。

容器や包装の製造・輸入事業者

ガラスびんやペットボトル、プラスチックトレイ、紙箱といった容器や包装そのものを、事業として製造または輸入している会社が該当します。例えば、飲料メーカーにペットボトルを納入している容器メーカーなどがこれにあたります。

容器や包装に入った商品の販売・輸入事業者

自社では容器を作っていなくても、他社から購入した容器や包装を使って商品を詰め、それを販売または輸入する事業者も対象です。スーパーで売られているお弁当の容器、飲料メーカー、お菓子メーカーなど、私たちの身の回りにあるほとんどのメーカーがこれに該当します。

ただし、事業規模が小さい事業者に対しては、事務負担などを考慮して義務が免除される規定があります。具体的には、売上高や従業員数が一定規模以下の事業者は、リサイクルの義務(再商品化義務)が免除されます。この基準は主務省令で定められており、業種によって異なります。(参照:経済産業省、農林水産省、環境省)

これらの特定事業者は、自らが市場に送り出した容器包装の量に応じて、リサイクルにかかる費用を負担する責任を負っています。この仕組みがあるからこそ、市町村が収集した膨大な量の容器包装が、安定的にリサイクルされ続けているのです。

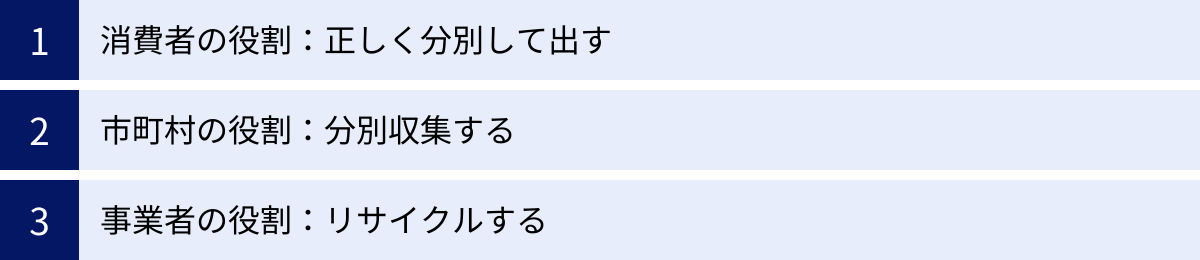

法律で定められた3者の役割分担

容器包装リサイクル法の根幹をなすのが、「消費者」「市町村」「事業者」の三者が、それぞれの立場で責任と役割を分担するという考え方です。このトライアングルがうまく機能することで、ごみは円滑に回収され、資源として生まれ変わります。ここでは、それぞれの役割について、より深く掘り下げていきましょう。

消費者の役割:正しく分別して出す

私たち消費者に課せられた最も重要かつ基本的な役割、それが「分別排出」です。スーパーやコンビニで商品を購入し、中身を消費した瞬間から、私たちはこのリサイクルシステムの最初の入口に立つことになります。私たちの少しの手間が、その後のすべてのプロセスの質と効率を決定づけると言っても過言ではありません。

なぜ、これほどまでに分別が重要なのでしょうか。その理由は主に二つあります。

一つは、リサイクルの品質を最大限に高めるためです。例えば、ペットボトルのリサイクルを考えてみましょう。ペットボトル本体は「PET樹脂」という素材ですが、キャップは「ポリプロピレン(PP)」、ラベルは「ポリスチレン(PS)」など、異なる種類のプラスチックで作られています。これらが混ざったまま溶かしてしまうと、不純物が多すぎて質の高い再生原料を作ることができません。結果として、より価値の低いものにしかリサイクル(ダウンサイクル)できなくなったり、最悪の場合はリサイクル自体を断念せざるを得なくなったりします。私たちがキャップやラベルを外し、中をすすぐという一手間を加えることで、純度の高いPET樹脂だけが集められ、新しいペットボトルや高品質な繊維へと生まれ変わることが可能になります。

もう一つの理由は、リサイクルにかかるコストを削減するためです。もし消費者が分別をせず、汚れたままの容器や様々なごみが混ざった状態で排出すると、それらを選別する市町村やリサイクル事業者の負担が非常に大きくなります。選別ラインで働く人々が手作業で異物を取り除いたり、機械で何度も洗浄したりする必要が生じ、多大な時間とエネルギー、そして費用がかかります。このコストは、最終的に市町村の税金や、事業者が負担するリサイクル費用に跳ね返ってきます。事業者が負担する費用は商品価格に上乗せされるため、巡り巡って私たち消費者が負担することになるのです。私たちが家庭で正しく分別することは、社会全体のリサイクルコストを抑え、持続可能なシステムを維持するための、最も効果的な貢献なのです。

具体的に消費者が行うべきことは、「①中身を使い切り、きれいに洗って乾かす」「②キャップやラベルなど、異なる素材でできた付属品を取り除く」「③お住まいの市町村が定めたルールに従って、決められた日時に決められた場所へ出す」という3つのステップです。自治体によって分別区分や出し方が異なるのは、その地域にある処理施設の能力や、リサイクル先の事業者が求める品質基準が違うためです。引っ越した際などは、まず初めにその地域の分別ルールを確認することが大切です。

市町村の役割:分別収集する

消費者が分別排出した容器包装を、責任を持って集め、リサイクル事業者へ引き渡すまでの橋渡し役を担うのが「市町村(区市町村)」です。市町村の役割は、単にごみ収集車を走らせるだけではありません。その業務は多岐にわたります。

まず、市町村は「分別収集計画」を策定する義務があります。これは、その地域で排出される容器包装ごみの種類や量を予測し、どの品目を、どのように収集し、どのように処理・選別するかを定めた、リサイクル行政の設計図です。この計画に基づき、分別区分の設定、収集日や収集場所の決定、収集体制の整備などが行われます。

次に重要なのが、住民への周知・啓発活動です。せっかく分別収集の仕組みを整えても、住民である消費者がそのルールを知らなければ意味がありません。市町村は、広報誌やウェブサイト、ごみ分別アプリ、説明会の開催などを通じて、正しい分別方法や排出ルールを繰り返し住民に伝えています。ごみ集積所に掲示されているポスターや、各家庭に配布される分別カレンダーも、この啓発活動の一環です。

そして、実際の「収集・選別・保管」業務があります。収集車が各家庭や集積所から回収した容器包装ごみは、「中間処理施設」や「ストックヤード」と呼ばれる場所に運ばれます。ここで行われるのが、リサイクルの品質を左右する非常に重要な「選別」作業です。コンベアの上を流れてくるごみの中から、手作業や機械(磁力選別機、風力選別機、光学選別機など)を使って、異物やリサイクルできないものを取り除き、品目ごとに純度を高めていきます。この現場では、分別ルールが守られていないごみ(汚れた容器、中身の入ったペットボトル、危険物など)が混入していると、作業効率が著しく低下し、作業員の安全が脅かされることもあります。

こうして厳密に選別された容器包装は、運びやすいように巨大な塊に圧縮・梱包(ベール化)されます。このベール状になったものが、次の工程を担当する事業者(リサイクル事業者)へと引き渡されるのです。市町村は、この引き渡しが円滑に行われるよう、事業者との調整も行います。

このように、市町村は消費者と事業者の間に立ち、分別収集というリサイクルシステムの中核を担う、極めて重要な役割を果たしています。

事業者の役割:リサイクルする

リサイクルシステムの最終工程に責任を負うのが、「事業者(特定事業者)」です。特定事業者とは、前述の通り、容器や包装を製造・輸入したり、それらを利用して商品を販売・輸入したりする事業者のことを指します。これらの事業者には、自らが製造・利用した容器包装について、再び製品の原料として利用できる状態にする「再商品化(リサイクル)」を行う義務が法律で課せられています。

この義務を果たす方法は、大きく分けて二つあります。

一つは、事業者が自ら、あるいは他の事業者と共同で回収ルートを構築し、リサイクルを行う「自主回収ルート」です。ビールびんや一部の牛乳びんなど、繰り返し洗浄して使われるリターナブル容器がこの代表例です。

しかし、多種多様な容器包装すべてを個々の事業者が自主回収するのは現実的ではありません。そこで、ほとんどの事業者が利用しているのが、二つ目の方法である「指定法人ルート」です。これは、国が指定した唯一の法人である「公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会(容リ協)」にリサイクルを委託する方式です。

この仕組みは以下のようになっています。

- 特定事業者は、前年度に製造・利用した容器包装の量に基づいて算出された「再商品化委託料」を、容リ協に支払います。

- 容リ協は、全国の特定事業者から集めた委託料を資金として、リサイクルを行う「再商品化事業者(リサイクル工場)」を、競争入札によって選定・契約します。

- 市町村が分別収集し、きれいに選別・梱包した容器包装(ベール)は、この契約した再商品化事業者に引き渡されます。

- 再商品化事業者は、引き取った容器包装を実際にリサイクルし、新しい製品の原料(ペレット、カレット、フレークなど)を製造します。

- 容リ協は、市町村と再商品化事業者への支払いを管理し、全体のプロセスが法律に基づいて適正に行われているかを監督します。

つまり、事業者は「リサイクル費用の負担」という形でその責任を果たしているのです。私たちが商品を購入する際に支払う代金には、このリサイクル費用が間接的に含まれていると考えることができます。この事業者による費用負担の仕組みがあるからこそ、市町村は財政的な負担を大幅に軽減され、全国規模での安定したリサイクルが可能になっているのです。

このように、消費者、市町村、事業者がそれぞれの役割を確実に果たすことで、容器包装リサイクルという大きな歯車が回り続けています。

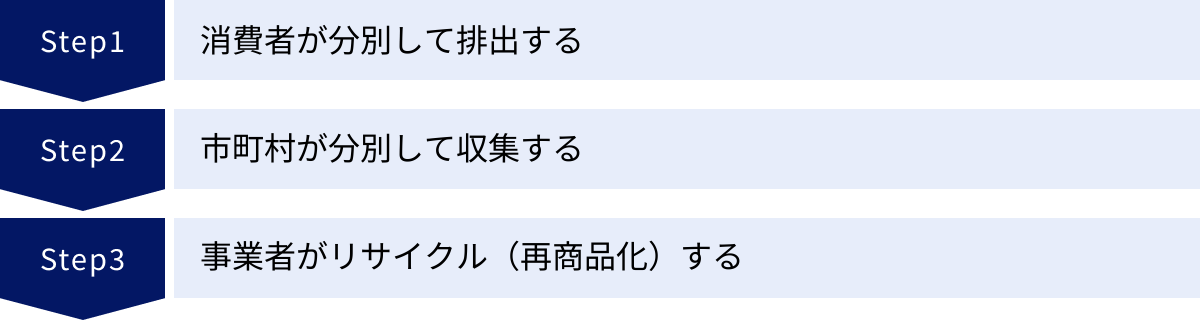

リサイクルされるまでの流れ

私たちが家庭で分別した容器包装が、どのような旅を経て新しい製品の原料に生まれ変わるのでしょうか。ここでは、消費者による排出から、市町村による収集、事業者による再商品化までの一連の流れを、時系列に沿って具体的に見ていきましょう。このプロセスを知ることで、日々の分別行動の意義をより深く実感できます。

消費者が分別して排出する

リサイクルの物語は、私たちの家庭から始まります。例えば、夕食で使ったお肉のプラスチックトレイや、飲み終えたペットボトル。これらは、中身がなくなった瞬間から「ごみ」ではなく「資源」の候補となります。

- 洗浄と乾燥: まず、トレイに残った肉汁やタレ、ペットボトルの中の残りを水で軽くすすぎます。ここで重要なのは、洗剤を使ってピカピカにする必要はなく、食品の残りカスや匂いがなくなる程度で十分だということです。油汚れがひどいマヨネーズの容器やドレッシングのボトルなどは、古紙や布で拭き取ってからすすぐと、きれいになりやすいです。洗浄後は、水気をよく切って乾かします。濡れたままだと、カビや悪臭の原因になり、保管中に不衛生になるだけでなく、リサイクルの品質も低下させてしまいます。

- 異物の除去: 次に、異なる素材でできた部分を取り除きます。ペットボトルの場合は、キャップとラベルを必ず外します。キャップは「プラスチック製容器包装」へ、ラベルも同様に「プラスチック製容器包装」へ分別します(自治体のルールによります)。お弁当の容器についている輪ゴムや、惣菜トレイのラップなども取り除きます。びんの金属キャップも外し、それぞれの素材に合った分別区分に出します。

- まとめる・つぶす: きれいになった容器包装は、自治体のルールに従ってまとめます。ペットボトルやアルミ缶は、かさを減らすために足で踏んでつぶすことが推奨されている場合が多いです。ただし、びんは割れると危険ですし、リサイクル工場で機械が色を識別しにくくなるため、つぶさずに出すのが基本です。

- 決められた日時に排出: 最後に、お住まいの自治体が定めた収集日の朝、決められた集積所に排出します。前日の夜など、あまり早く出すと、カラスに荒らされたり、放火の危険性が高まったりするため、ルールを守ることが大切です。分別に迷った際は、自治体が配布しているパンフレットやウェブサイト、専用の分別アプリなどで確認する習慣をつけましょう。

市町村が分別して収集する

消費者の手を離れた容器包装は、市町村の管理下に入ります。ここからは、より大規模で専門的なプロセスが始まります。

- 収集: 市町村の委託を受けた収集業者が、ごみ収集車で各集積所を巡回し、分別された容器包装を回収します。この際、ルール違反のごみ(分別されていない、汚れているなど)が排出されている場合は、警告シールを貼って収集しない「取り残し」が行われることもあります。これは、ルールを守っている他の住民への配慮と、違反者への啓発を目的としています。

- 中間処理施設への搬入: 回収された容器包装は、「中間処理施設(選別センターやリサイクルプラザとも呼ばれる)」に運ばれます。ここには、毎日膨大な量の容器包装が運び込まれます。

- 選別: 施設に運び込まれた容器包装は、リサイクルの品質を決定づける「選別」工程に入ります。

- 手選別: まず、大きなコンベアの上を流れる容器包装の中から、作業員が目視で異物やリサイクルに適さないもの(汚れがひどいもの、危険物、対象外のごみなど)を人の手で取り除いていきます。消費者の段階で分別が徹底されていないと、この手選別ラインの負担が非常に大きくなります。

- 機械選別: 手選別を経たごみは、さらに機械によって高度に選別されます。例えば、磁力選別機でスチール缶を取り除いたり、風力選別機で軽いフィルム類と重いボトル類を分けたり、光学選別機で素材の種類や色を瞬時に識別して空気で吹き飛ばしたりと、様々な技術が使われています。

- 圧縮・梱包(ベール化): 選別され、純度が高められた容器包装は、品目ごとに巨大なプレス機で圧縮され、輸送しやすいように四角い塊(ベール)にされます。ペットボトルのベール、プラスチック製容器包装のベール、ガラスびん(カレット)など、種類ごとにまとめられます。このベールには、どこの市町村から出されたものかが分かるようにラベルが貼られ、品質管理が行われます。

この段階で、市町村はベールの品質(異物の混入率など)を厳しくチェックします。品質が低いと、リサイクル事業者から引き取りを拒否されたり、引き取り価格が下がったりすることがあるためです。

事業者がリサイクル(再商品化)する

市町村によって品質が保証されたベールは、いよいよリサイクルの最終工程を担う「再商品化事業者」の工場へと運ばれます。ここで、容器包装は物理的・化学的な処理を経て、新しい製品の原料へと生まれ変わります。

- 再商品化工場での処理: 工場に到着したベールは、まず解体され、再度、細かな異物がないかチェックされます。その後、各素材の特性に応じた方法で処理されます。

- ペットボトル: 粉砕機で細かく砕かれ(フレーク化)、何度も洗浄されてラベルの糊や細かな汚れが取り除かれます。その後、高温で溶かして不純物を除去し、米粒のような「PET樹脂(ペレット)」という原料になります。このペレットから、新しい衣類の繊維、卵パックや食品トレイ、そして再び新しいペットボトル(ボトルtoボトル)などが作られます。

- プラスチック製容器包装: こちらも粉砕・洗浄された後、ペレット化され、公園のベンチ、文房具、土木建築資材、パレット(荷物を載せる台)など、様々なプラスチック製品の原料として利用されます(マテリアルリサイクル)。また、ガス化して化学製品の原料に戻したり(ケミカルリサイクル)、固形燃料(RPF)にして製紙工場などで熱エネルギーとして利用されたり(サーマルリサイクル)もします。

- ガラスびん: 色ごとに選別されたガラスびんは、細かく砕かれ(カレット化)、異物を取り除いた後、高温で溶かされて再び新しいガラスびんの主原料となります。ガラスは何度リサイクルしても品質が劣化しない優れた素材です。一部は、道路のアスファルトに混ぜる骨材などにも利用されます。

- 紙類(紙製容器包装、段ボールなど): 水と混ぜてドロドロに溶かし、インクや異物を取り除いた後、抄き直して板紙(お菓子の箱など)や段ボールの原紙として再生されます。

- 新たな製品へ: こうして再生された原料は、様々なメーカーに販売され、私たちの暮らしを支える新たな製品へと姿を変えていきます。

この一連の流れを知ることで、家庭での小さな分別作業が、資源の循環という大きなサイクルの、紛れもない第一歩であることが理解できます。

特定事業者が負う義務と罰則

容器包装リサイクル法は、消費者や市町村だけでなく、商品を市場に供給する「特定事業者」にも明確な義務を課しています。この義務と、それを怠った場合の罰則があるからこそ、法律の実効性が保たれ、日本の高いリサイクル率が維持されています。事業者にとって、この法律の遵守は単なる社会貢献活動ではなく、事業継続に不可欠な法的要件です。

再商品化(リサイクル)の義務

特定事業者が負う最も中核的な義務が、「再商品化(リサイクル)義務」です。これは、自社が製造、利用、または輸入した容器包装について、その量に応じた一定の量をリサイクルしなければならない、というものです。

この義務を果たすべき量は「再商品化義務量」と呼ばれ、以下の計算式で算出されます。

再商品化義務量 =(前年度の容器の製造等重量 または 販売等重量) × 国が定める再商品化率

例えば、ある飲料メーカーが前年度に1,000トンのペットボトルを利用して商品を販売した場合、国が定めるペットボトルの再商品化率(年度によって変動)を掛け合わせた量が、その年度にリサイクルすべき義務量となります。

事業者は、この義務を果たすために、前述した「自主回収ルート」または「指定法人ルート」のいずれかの方法を選択しなければなりません。現実的には、国内のほとんどの事業者が「指定法人(公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会)」に業務を委託し、委託料を支払うことで義務を果たしています。

この手続きは、毎年、定められた期間内に容リ協への申し込みを行い、自社の容器包装の使用量などを報告し、それに基づいて算出された委託料を納付するという流れで進みます。この委託料が、市町村が分別収集した容器包装をリサイクルするための原資となります。

つまり、事業者は自らリサイクル工場を運営せずとも、費用を負担することで社会的なリサイクルシステムを支え、法的な義務を履行しているのです。この仕組みは、個々の事業者の負担を平準化し、効率的で安定した全国規模のリサイクルを実現するために不可欠なものです。

なお、この義務はすべての事業者に一律に課せられるわけではありません。事業規模が比較的小さい事業者については、事務負担や経済的負担を考慮し、義務が免除される「適用除外」の制度が設けられています。具体的には、その企業の売上高と従業員数が、下記のいずれかの基準を下回る場合に対象となります。(参照:容器包装リサイクル法関連法令 – 経済産業省)

| 業種 | 売上高 | 従業員数 |

|---|---|---|

| 製造業、建設業、運輸業など | 3億円以下 | 300人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |

| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |

この基準は「中小企業基本法」に準じたもので、多くの小規模事業者が対象となります。ただし、適用除外に該当する場合でも、リサイクルの趣旨に賛同し、任意で容リ協に委託料を支払うことも可能です。

法律に違反した場合の罰則

特定事業者が正当な理由なく再商品化義務を履行しない場合、法律に基づいて厳しい措置が取られます。これは、制度の公平性を保ち、すべての事業者に義務の履行を促すための重要な規定です。罰則は段階的に重くなっていきます。

勧告・公表・命令

まず、主務大臣(事業分野に応じて、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣が担当)は、義務を怠っている事業者に対して、期限を定めて義務を履行するよう「勧告」を行います。これは、行政指導として最初のステップです。

この勧告に従わなかった場合、次の段階として、主務大臣はその事業者の氏名(法人の場合は名称)と、勧告に従わなかった事実を「公表」することができます。企業名が公にされることは、企業の社会的信用やブランドイメージを著しく損なうことにつながります。取引先や消費者からの信頼を失うリスクは、罰金以上に大きなダメージとなる可能性があります。多くの企業にとって、この「公表」は非常に重いペナルティとして機能します。

公表されてもなお義務を履行しない悪質なケースに対しては、主務大臣は、期限を定めて義務を履行するよう「命令」を発出します。これは、行政指導である勧告よりも強い、法的な拘束力を持つ行政処分です。

100万円以下の罰金

そして、この命令にも違反した場合には、最終的な罰則として「100万円以下の罰金」が科されます。この罰金は、法人そのものだけでなく、その業務を行った法人の代表者や担当者など個人にも科される両罰規定が設けられている場合があります。

金額だけを見ると「100万円なら大企業にとっては大したことがない」と感じるかもしれません。しかし、重要なのは、ここに至るまでに「勧告」「公表」「命令」というプロセスを経ているという事実です。罰金が科される段階では、その企業は「国からの度重なる指導や命令を無視した、コンプライアンス意識の著しく低い企業」という社会的烙印を押されることになります。その結果として失う社会的信用や事業機会は、罰金の額とは比べものにならないほど大きなものになるでしょう。

このように、容器包装リサイクル法は、特定事業者に対して明確な義務を課し、それを担保するための段階的な罰則を設けることで、日本のリサイクルシステム全体の信頼性と実効性を支えているのです。

今日からできる!分別排出の3つのポイント

容器包装リサイクル法の仕組みを理解すると、私たち消費者一人ひとりの行動が、いかに重要であるかがわかります。質の高いリサイクルを実現し、社会全体のコストを抑えるためには、正しい分別排出が欠かせません。ここでは、誰もが今日からすぐに実践できる、分別排出の最も重要な3つのポイントを、その理由とともに詳しく解説します。

① 中身を使い切り、きれいにすすぐ

分別排出の基本中の基本、それが「中身を空にして、きれいにすること」です。面倒に感じるかもしれませんが、これには明確で重要な理由があります。

なぜ、きれいにする必要があるのか?

- リサイクルの品質を保つため: 容器に食品の残りカスや油分が付着したままだと、再生された原料に不純物が混じり、品質が著しく低下します。例えば、汚れたペットボトルから作られた再生繊維は、強度が弱くなったり、色ムラができたりします。最悪の場合、リサイクルそのものができなくなり、焼却処分や埋め立てに回されてしまいます。私たちがきれいにすることで、より価値の高い製品へと生まれ変わる可能性が高まります。

- 処理施設での悪臭や害虫の発生を防ぐため: 家庭で排出された容器包装は、収集されてからリサイクル工場に運ばれるまで、一定期間保管されます。この間に中身が腐敗すると、強烈な悪臭やハエなどの害虫が発生し、中間処理施設やその周辺の環境を悪化させてしまいます。

- 選別作業員の労働環境を守るため: 中間処理施設では、多くの作業員が手作業で異物を取り除く作業をしています。汚れた容器や腐敗物が混じっていると、不衛生な環境で作業を強いることになり、作業員の健康を害する恐れもあります。分別は、見えないところで私たちの生活を支えてくれている人々への配慮でもあるのです。

どの程度きれいにすれば良いのか?

「きれいにする」といっても、食器のように洗剤で完璧に洗う必要はありません。目安は、「軽くすすいで、食品の固形物やベタつきがなくなる程度」で十分です。

- ペットボトルやびん: 水を入れて数回振り、中をゆすぎます。

- 食品トレイ: 水道水でさっと洗い流すか、ティッシュや古布で汚れを拭き取ります。

- マヨネーズやケチャップの容器: 水を入れてキャップを閉め、よく振って中身を洗い流します。容器を切り開けるとなお良いですが、無理のない範囲で行いましょう。

- カップ麺の容器: スープの油分が残りがちですが、これもティッシュなどで拭き取ってから軽くすすぐだけで大丈夫です。

どうしても汚れが落ちないチューブ容器や油汚れのひどい容器は、無理にリサイクルに出す必要はありません。汚れのひどいものは「可燃ごみ」として出す方が、リサイクルプロセス全体にとっては親切です。この見極めも、大切な分別のスキルの一つです。

② ラベルやキャップなど異物を取り除く

きれいにするのと同じくらい重要なのが、「異なる素材でできた部分を取り除くこと」です。特にペットボトルやびん、プラスチック容器では、本体とキャップ、ラベルなどが別々の素材で作られていることがほとんどです。

なぜ、異物を取り除く必要があるのか?

その理由は、素材ごとにリサイクル方法や溶ける温度が全く異なるからです。

- ペットボトル: 本体は「PET(ポリエチレンテレフタレート)」、キャップは多くが「PP(ポリプロピレン)」、ラベルは「PS(ポリスチレン)」や「PE(ポリエチレン)」などで作られています。これらが混ざったまま処理されると、再生PET樹脂の純度が下がり、品質が劣化する最大の原因となります。

- ガラスびん: びん本体はガラスですが、キャップは金属やプラスチックです。これらが混入すると、ガラスを溶かす溶解炉を傷つけたり、再生ガラスの中に異物が混じったりする原因になります。

どこまで取り除けば良いのか?

これも、無理なくできる範囲で行うことが基本です。

- ペットボトル: キャップとリング状のラベルは必ず取り外します。キャップと、キャップを外した後に首の部分に残るリングは「プラスチック製容器包装」へ。シュリンクタイプのラベルも剥がして「プラスチック製容器包装」として分別します。(※自治体によっては、キャップやラベルの分別方法が異なる場合があります)

- びん類: 金属製のキャップは必ず外し、「不燃ごみ」や「金属ごみ」など、自治体のルールに従って分別します。プラスチック製の中栓なども、取れる範囲で取り外しましょう。

- ソースなどのプラスチック容器: 注ぎ口に別の素材のキャップが使われている場合は、できるだけ取り外します。ただし、構造的にどうしても外せない部分は、そのままで構いません。

- 惣菜トレイのラップやシール、お弁当の輪ゴムなども、忘れずに取り外して分別しましょう。

少しの手間をかけるだけで、リサイクルできる素材の純度を格段に高めることができます。

③ 自治体のルールに従ってまとめる

最後の、そして決定的に重要なポイントが、「自分が住んでいる市町村(自治体)のルールを正しく守ること」です。容器包装リサイクル法は国が定めた法律ですが、その具体的な運用方法である分別区分や収集方法は、各自治体に委ねられています。

なぜ、自治体によってルールが違うのか?

それは、各自治体が契約しているリサイクル施設の処理能力や、リサイクル先の事業者が求める仕様が異なるためです。

- ある自治体では、最新の選別機を導入しているため、プラスチック製容器包装を一つの袋にまとめて出しても、機械が自動で素材ごとに選別できるかもしれません。

- 一方で、別の自治体では、手選別に頼る部分が多いため、ボトル類、トレイ類など、より細かく分けて排出してもらう必要があるかもしれません。

- ペットボトルのラベルを剥がさずに出して良い自治体もありますが、それはリサイクル工場側でラベルを効率的に除去できる設備を持っているからです。

このように、地域の事情によって最適な方法が異なるため、ルールに違いが生まれるのです。「前の街ではこうだったから」という思い込みは禁物です。

どうやってルールを確認すれば良いのか?

- ごみ分別カレンダー・パンフレット: 自治体から年度初めに配布される印刷物が最も基本的な情報源です。

- 自治体の公式ウェブサイト: 多くの自治体が、ごみの分別方法を詳しく解説したページを設けています。「(お住まいの市町村名) ごみ 分別」で検索してみましょう。

- ごみ分別アプリ: 最近では、品目名を入力すると分別方法を教えてくれたり、収集日を通知してくれたりするスマートフォンアプリを提供している自治体も増えています。

- 役所の担当課への問い合わせ: どうしても分からない場合は、環境課や清掃担当課に電話で問い合わせるのが確実です。

引っ越した際には、まず最初にその地域のごみの出し方を確認することを習慣にしましょう。正しい分別は、その地域社会の一員として暮らす上での大切なマナーでもあります。

容器包装リサイクル法の課題と私たちにできること

容器包装リサイクル法は、日本のリサイクル率を世界トップクラスにまで引き上げるなど、大きな成果を上げてきました。しかし、制定から四半世紀以上が経過し、社会や環境問題が変化する中で、新たな課題も浮き彫りになっています。法律の限界を認識し、私たち一人ひとりがリサイクルの先にある行動へと意識を広げていくことが、今、求められています。

容器包装リサイクル法が抱える課題

現在の容器包装リサイクル法システムが直面している主な課題は、以下の点が挙げられます。

海洋プラスチックごみ問題

近年、世界的な環境問題としてクローズアップされているのが海洋プラスチックごみ問題です。適切に処理されずに環境中に流出したプラスチックごみが、海流に乗って世界中の海に広がり、生態系に深刻なダメージを与えています。特に、紫外線や波の力で細かく砕かれた「マイクロプラスチック」は、魚や鳥がエサと間違えて摂取してしまい、食物連鎖を通じて私たちの健康にも影響を及ぼす懸念が指摘されています。

容器包装リサイクル法は国内のリサイクル率を高めることには貢献しましたが、リサイクルの輪からこぼれ落ちたごみや、ポイ捨てされたごみが海洋へ流出することまでは防ぎきれていません。また、日本は廃プラスチックの輸出国でもありましたが、中国などの輸入規制強化により、国内での処理能力が課題となっています。この問題に対処するためには、リサイクルだけでなく、プラスチックの使用そのものを見直す動きが不可欠です。

さらなるごみの削減(3Rの推進)

容器包装リサイクル法は、その名の通り「リサイクル(Recycle)」の促進に重点を置いた法律です。しかし、環境負荷を低減するための優先順位は、本来「リデュース(Reduce:発生抑制) → リユース(Reuse:再使用) → リサイクル(Recycle:再生利用)」の順であるべきだとされています。これを「3R(スリーアール)」の原則と呼びます。

リサイクルは、ごみを資源として再生する重要な取り組みですが、収集・選別・再生の各プロセスでエネルギーを消費し、二酸化炭素を排出します。したがって、最も望ましいのは、そもそもごみになるものを減らす「リデュース」であり、次に、一度使ったものを繰り返し使う「リユース」です。

しかし、現状では便利な使い捨て容器が社会に溢れており、過剰包装も依然として多く見られます。法律がリサイクルの仕組みを整備したことで、かえって「リサイクルすれば大丈夫」という安心感が生まれ、リデュースやリユースへの意識が薄れてしまった側面も否定できません。今後は、リサイクルを最終手段と位置づけ、より優先順位の高いリデュースとリユースを社会全体で推進していく必要があります。

また、日本のプラスチック製容器包装のリサイクルには、「サーマルリサイクル(熱回収)」が多く含まれているという指摘もあります。サーマルリサイクルは、ごみを焼却する際の熱をエネルギーとして回収する方法で、埋め立てるよりは有効ですが、資源そのものが失われてしまいます。プラスチックを再びプラスチック製品に戻す「マテリアルリサイクル」や、化学的に原料まで分解して再生する「ケミカルリサイクル」の比率を高めていくことが、今後の大きな課題です。

ごみを減らすために私たちができること

これらの課題を踏まえ、私たちは日々の分別という大切な行動に加え、もう一歩踏み込んだ取り組みを意識していく必要があります。それは、消費のあり方そのものを見直し、「ごみを出さない暮らし方」を少しずつでも実践していくことです。

- リデュース(ごみの発生を減らす)

- マイバッグ、マイボトル、マイ箸を持参する: 買い物の際のレジ袋や、カフェでの使い捨てカップ、割り箸の使用を減らす、最も手軽で効果的なアクションです。

- 詰め替え商品を選ぶ: シャンプーや洗剤、調味料などは、本体を一度購入したら、次からは詰め替え用を選ぶことで、プラスチック容器の廃棄量を大幅に削減できます。

- 量り売りを利用する: ナッツやドライフルーツ、コーヒー豆、味噌などを量り売りで購入すれば、不要な包装を避けることができます。

- 過剰包装を断る: プレゼント用のラッピングや、商品を一つひとつ小袋に入れるサービスなど、不要な場合は「包装は結構です」と断る勇気を持ちましょう。

- リユース(繰り返し使う)

- リターナブル容器の商品を選ぶ: ビールびんや一升びん、牛乳びんなど、回収・洗浄されて繰り返し使われるリターナブル容器は、環境負荷が非常に低い優れたシステムです。積極的に選び、販売店に返却しましょう。

- 修理して長く使う: 少し壊れたからといってすぐに捨てるのではなく、修理して大切に使い続ける文化を見直すことも重要です。

- フリーマーケットやリユースショップを活用する: 自分にとっては不要になったものでも、他の誰かにとっては価値があるかもしれません。捨てる前に、再利用の道を考えましょう。

これらの行動は、一つひとつは小さなことかもしれません。しかし、多くの人が意識し、実践することで、社会全体の消費スタイルを変え、企業に行動を促す大きな力となります。環境に配慮した商品やサービスを選ぶ「エシカル消費(倫理的消費)」は、事業者に対して「私たちは環境を大切にしています」という明確なメッセージを送ることになるのです。

容器包装リサイクル法が築いた土台の上で、私たち一人ひとりが3Rの意識を高め、賢い消費者として行動していくこと。それが、持続可能な未来を実現するための、次なるステップと言えるでしょう。

まとめ

本記事では、私たちの生活に密接に関わる「容器包装リサイクル法」について、その目的から対象品目、3者の役割分担、具体的なリサイクルの流れ、そして今後の課題に至るまで、多角的に解説してきました。

改めて、この記事の重要なポイントを振り返ります。

- 容器包装リサイクル法は、ごみを減らし、資源を有効活用する循環型社会を目指すための法律です。

- この法律の根幹には、「消費者(分別排出)」「市町村(分別収集)」「事業者(リサイクル)」という三者が、それぞれの役割を公平に分担するという考え方があります。

- 私たち消費者が行う「①きれいにすすぐ」「②異物を取り除く」「③自治体のルールに従う」という正しい分別行動が、リサイクルシステム全体の品質と効率を支える、最も重要な第一歩です。

- 分別された容器包装は、市町村による選別・梱包を経て、事業者の費用負担によってリサイクル工場に運ばれ、新たな製品の原料として生まれ変わります。

- 法律の成果の一方で、海洋プラスチック問題や、リサイクル以前のリデュース(発生抑制)とリユース(再使用)の推進という課題も残されています。

日々の分別は、時に面倒に感じられるかもしれません。しかし、その一手間が、ごみ処分場の延命、天然資源の節約、そしてCO2排出量の削減に直接つながっています。私たちが排出した容器が、巡り巡って再び私たちの生活を支える製品になるという資源の循環をイメージすることで、分別の意義をより深く実感できるはずです。

そして、これからの時代は、リサイクルという「出口」の対策だけでなく、そもそもごみを生み出さない「入口」の対策、すなわち3R(リデュース、リユース、リサイクル)を総合的に意識したライフスタイルが求められます。マイバッグやマイボトルを持ち、詰め替え商品を選ぶ。そうした賢い選択が、社会をより持続可能な方向へと導く力になります。

この記事が、容器包装リサイクル法への理解を深め、日々の行動を見直す一助となれば幸いです。